LFOの基本と役割を把握する シンセサイザー 初心者講座

シンセサイザーの基本!!音に対して様々な表情を与える「LFO」

「LFO」は音程として聴こえない低周波です。

音色として使用するのではなく、

「音程」や「音色」へ変化を与えるための機能です。

このLFOを使用し、様々な音を作ることができます。

それでは詳細を見ていきましょう。

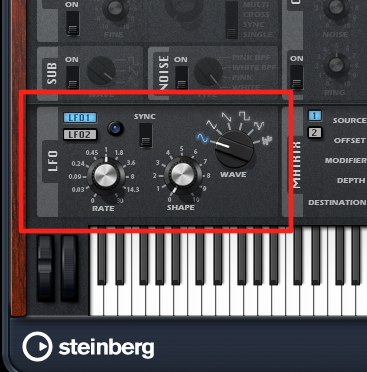

LFOを設定する

この部分が「LFO」です。

まず重要な概念です。

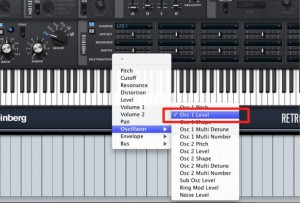

この「LFO」を何に対して適用するのか?を決めます。

「LFO」は実際に音が出る訳ではないため、

どこかに適用して始めてその効果が現れます。

↑ この部分から「LFO」を選択し、

「ピッチ」へ対して適用してみましょう。

↑ 適用する側(今回の場合は「LFO」)のことを「ソース」や「キャリア」と呼び、

適用される側(今回は「ピッチ」)のことを「ディレクション」「ターゲット」と呼びます。

これもほとんどのシンセに共通です。

↑ その後「Depth」を右に移動します。「LFO」の効果が強くなります。

シンセサイザーによっては「アマウント」と呼ばれます。

「サウンド」

※「Depth」を「0」〜「MAX」へ動かしています

次は「ディレクション」を「Level(音量)」に変更してみましょう。

このように音量が変化します。↓

「サウンド」

この概念が「LFO」による音作りの基本となります。

この他にもあらゆるツマミをコントロールすることができるのです。

LFOの速さ(Rate)

「LFO」の「波の形」「速さ」を変更することで

さらに細かいコントロールを行うことができます。

まずは「LFO」の速さ。

これを「Rate」呼びます。

「LFO」を「ピッチ」へ適用したサウンドは上記で確認していただきました。

その状態から、この「Rate」を回していくと

「LFO」の周期が速くなり以下のようなサウンドになります。

単位は「Hz」で1秒間に波を何回繰り返すのか?というものです。

「サウンド」

初期段階は「0Hz」のため1秒間に「0回」よってLFOの効果はありません。

右へ振り切った状態は「30Hz」で1秒間に「30回」ということです。

この「LFO」の速さを曲に合わせたいことも多々あります。

大抵のシンセサイザーには

「Sync」機能が備わっており、自動で楽曲のテンポに合わせて波を調整してくれます

「Sync」をオンにして、

何分音符で「LFO」を繰り返すのか?を決定します。

「8分サウンド」

「16分サウンド」

このように変化します。

LFOの波形

次にLFO波形です。

どのような波形を繰り返すのか?

によってその効果が変わってきます。

「OSC」で紹介した基本波形がメインになっています。

見たままの変化で「ディレクション」がコントロールされます。

目的の音がどの波形を選択すると得られるのか?

これらを把握するためにも、まずは試しサウンドを覚えてしまうことが重要です。

このような記事も読まれています

- CATEGORY:

- シンセサイザー入門講座