レコーディングルーティングの応用 Cubase 使い方

レコーディングを異なるサウンドで同時録音する

前項の「かけ録り」を応用したレコーディングテクニックを解説していきます。

この方法を使用することで、

「かけ録り」と「素のトラック」の両方をレコーディングしたり、

異なる音量でレコーディングを行えたりなど、多くのメリットがあります。

ここでは、その設定方法を解説してきます。

この記事でより理解が深まります。

かけ録りの応用 解説動画

レコーディング設定

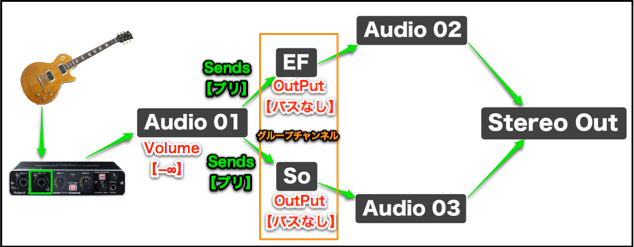

今回はギターを例に進行してきますが、

マイクやキーボードなどでも設定は同様となります。

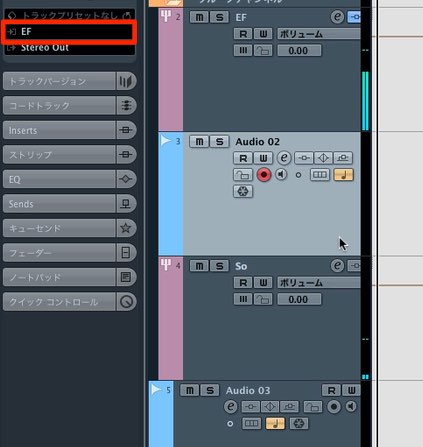

まずは通常のレコーディングと同様に、

オーディオトラックを作成し「入力チャンネル」を合わせます。

この際に「入力モニタリング」を点灯させておきます。

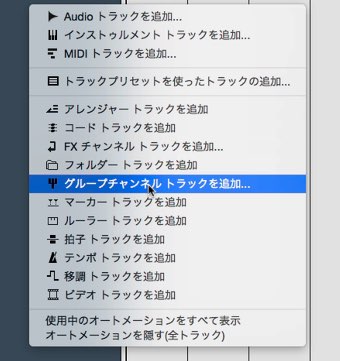

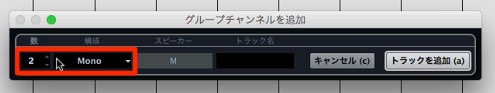

異なる設定でレコーディングしたい数だけ「グループチャンネル」を作成します。

楽器音が入ってくるオーディオトラックのセンド。

これを「グループチャンネル」へ送ります。

しかし、これではサウンドが被ってしまいます。

センドを「プリモード」にした後、

オーディオトラックの音量をゼロにします。

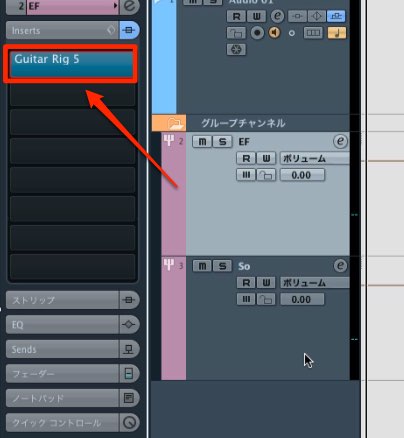

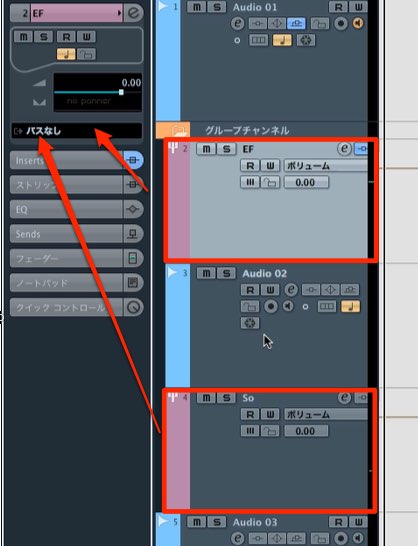

それぞれの「グループチャンネル」に

エフェクトを適用したり、音量を調整したりなど好みの設定を行います。

各グループチャンネルのサウンドを録音するため、

オーディオトラックを同じ数だけ作成します。

オーディオトラックの入力を各グループチャンネルにします。

これで各グループチャンネルのサウンドが録音できます。

ただ今度は「グループチャンネル」と「オーディオトラック」が

被って再生されてしまいます。

グループチャンネルの出力を「バスなし」にすることで、回避することができます。

これで設定完了です。

モニタリングしたい方のトラックに「入力モニタリング」をつけて、

オーディオトラックを同時にレコーディングすることで、各設定の波形が記録されます。

ボーカルの「Aメロ」「サビ」用に異なる音量を設定しておくと、

1度のレコーディングで収録される音量を最適化できます。

コンプを適用したり、割れないようにリミッターをかける。

そのような際も、保険として素の演奏を残すことができます。

この様にアイディア次第で多くの活用方法があります。

このような記事も読まれています

コンプレッサーかけ録りのポイント

DAWによるデジタルエフェクトが全盛の今、コンプレッサーをかけた状態で録音することにどういった意味があるのか、多くの方が気になる点かと思います。「かけ録り」においてよく使用されるハードウェアコンプレッサーの適用方法についても触れながら、紐解いていきます。

ループレコーディングを行う

ベストプレイが録れるまで、何度も繰り返しレコーディングを行えるのがDTMの醍醐味です。そこで活用したいのが、この「ループレコーディング機能」です。

リファレンス音源を快適に視聴 コントロールルーム

レコーディングブースのためのルーティングや、ミキシング時のリファレンス音源を快適に視聴するための機能を解説していきます。

Cubase 7.5 トラックバージョン 再録音モード

1トラックに対して複数テイクを保存できる超便利機能や、録音を取り消し、素早く録音を開始できる機能が追加されています。

Cubase 7_ミックスコンソール_ボーカル処理/ルーティング

ミックスコンソールを使用して、ボーカル処理、トラックのルーティングを解説していきます。