バッキングシンセでサビに厚みと迫力をつけるテクニック Cubase Proで作る旬なエレクトロミュージック

「旬なエレクトロミュージックの作り方」今回はバッキングシンセでサビに厚みと迫力をつけていくテクニックを解説していきます。

WaveTableシンセ「Flux」の活用法、フレーズ作成と併せてご確認ください。

バッキングシンセでサビに厚みと迫力をつける 動画解説

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

※プロジェクト内のサンプラートラックが再生されない場合

サンプラートラック内の比較ボタン「A/B」を切り替えた後に再生を行ってください。

- 1ドラムキットの選出・パターンの作成

- 2ピアノ コード進行

- 3ベースのサウンドメイキングとフレーズ作成

- 4ボーカル素材を用いたハーモナイザーの使用

- 5バッキングシンセでサビに厚みと迫力をつけるテクニック

- 6楽曲を盛り上げるSE系トラックの制作テクニック

- 7マスタートラックへのエフェクト適用

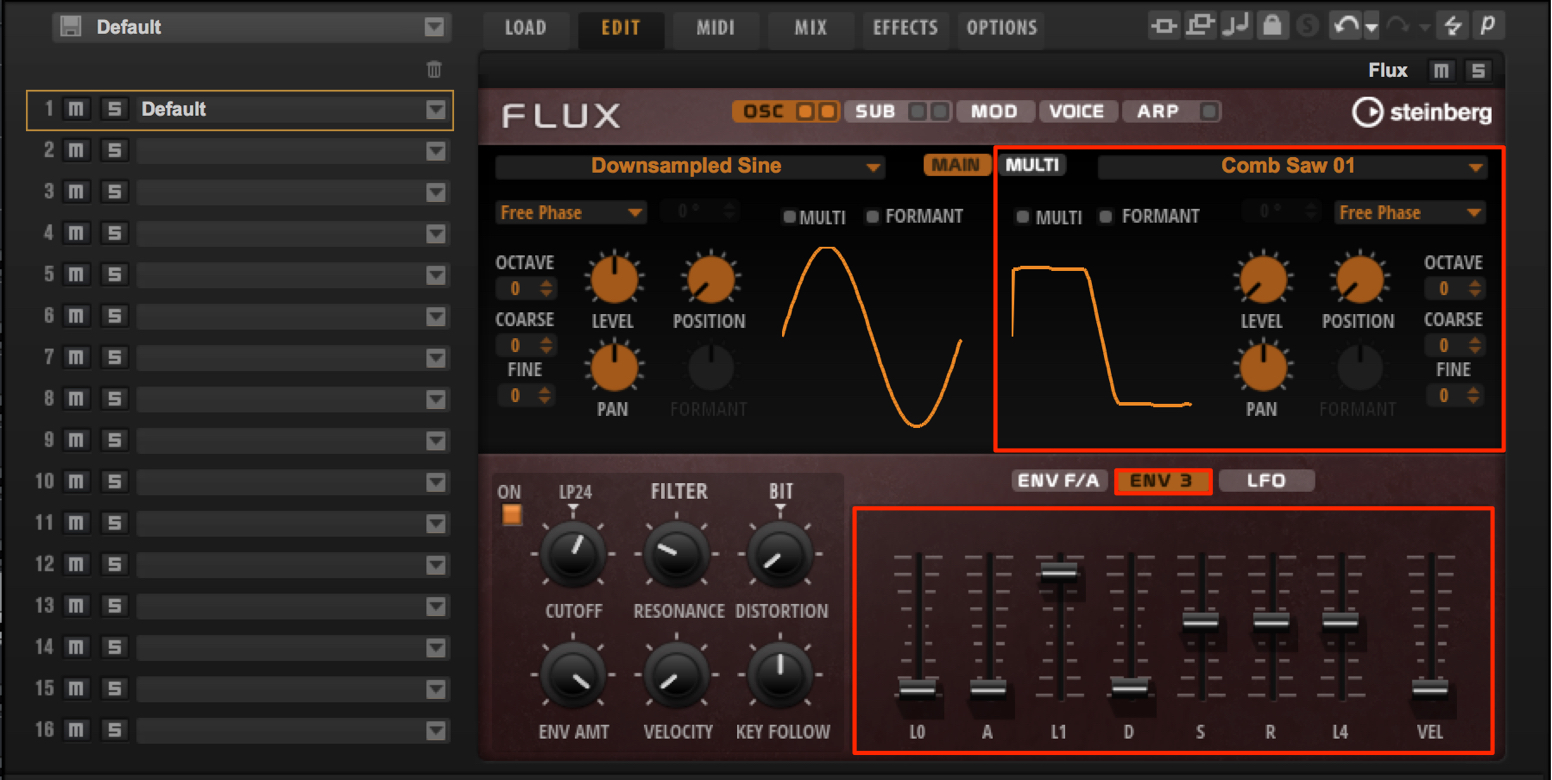

Fluxを使用したシンセサウンドメイキング

ここではサビ部分へコードパートを入れていきましょう。

他セクションと比較して派手で煌びやかなサウンドを作成していきます。

複雑な倍音が作りやすい「Flux」を使用します。

オシレーターAB両方で異なるSAW系波形を用意し、Formantを少しあげて倍音を加えます。

Formantをコントロールすることでエレクトロでよく耳にするバッキングサウンドを簡単に作成することができます。

マルチモードをオンにして、オシレーターA/B共にユニゾンを8本重ねて厚みを与えます。

その他、デチューンでピッチの変化による広がりを加え、定位的の広がりをPanでコントロールします。

このようなサウンドメイキングはアナログシンセでも応用が可能です。

フィルターは通さない場合もありますが、今回はアタック感を少し出したいので、フィルターエンベロープでディケイタイムを少し残した状態でエンベロープをアマウントします。

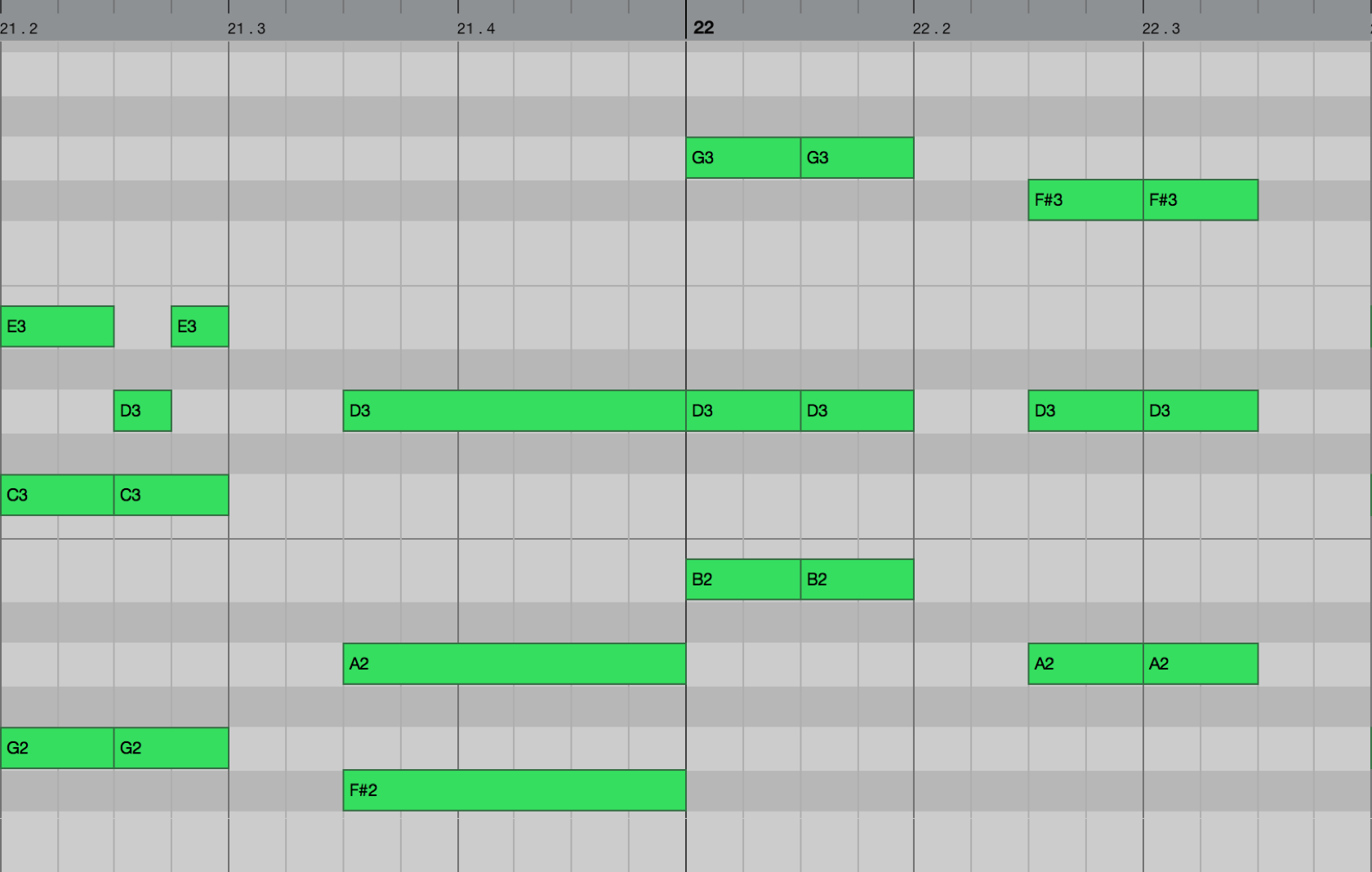

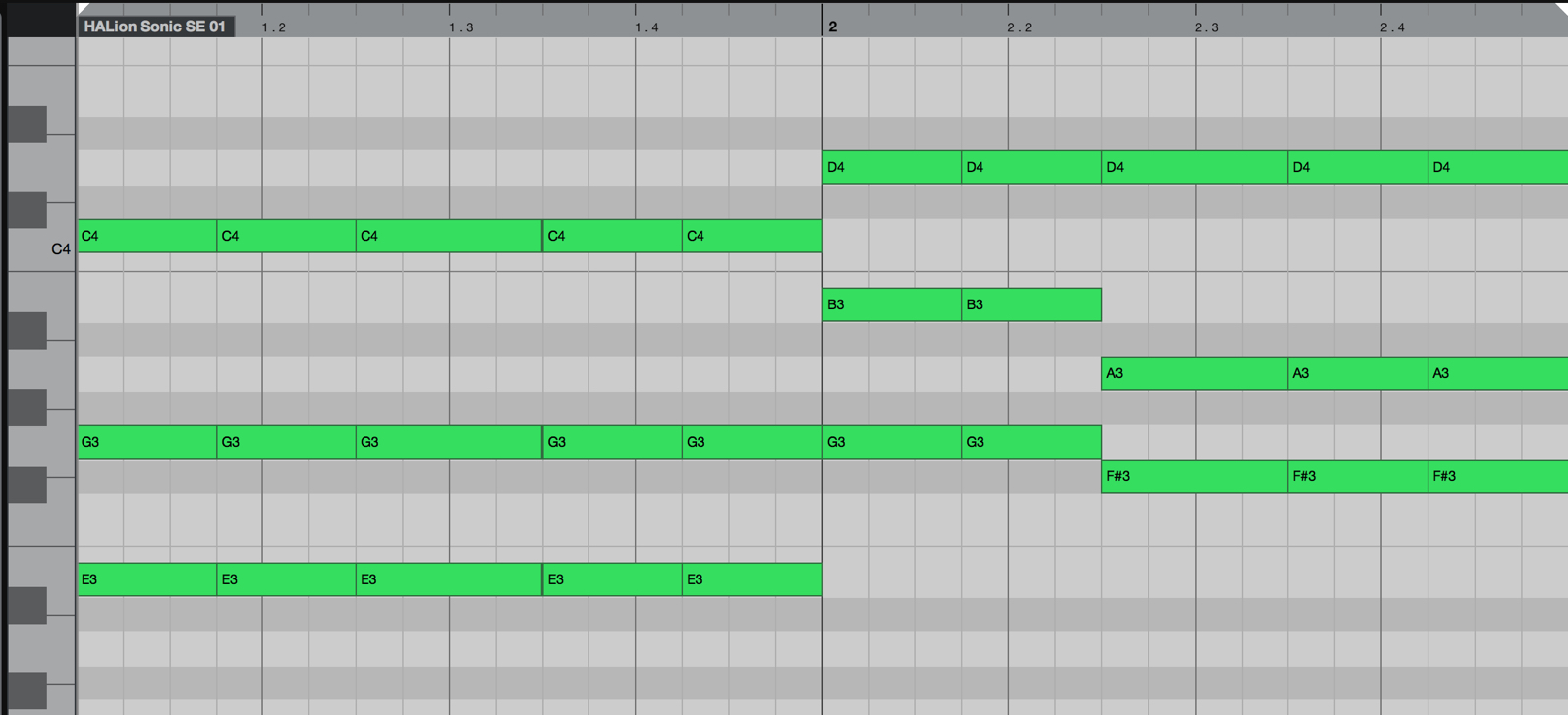

フレーズの入力

フレーズはリズム・ベースとユニゾンしていく形でコードを入れていきます。

ボイシングはピアノと同様にクローズボイシングとし、トータルサウンドに厚みを与えることを目的としています。

リズムの隙間を埋める合いの手としてのフレーズを入れていきます。

音圧を維持し、音の厚みにムラが出ないよう和音で入力している点もポイントです。

ベースをトリガーにしたシンセサイザーサイドチェイン

エレクトロミュージックではノリを出すために、コード系のトラックに対しても、サイドチェインコンプレッションを使用していく場合があります。

王道はベースと同様にキックをトリガーにするというものですが、ここではベースをサイドチェインのトリガーとして設定していきます。

PLUCKのサウンドメイキング

「PLUCK」はコードをリズミカルに演奏させたり、リードラインを奏でたりと、エレクトロミュージックで使用頻度が高いトラックです。

今回のようにPLUCKが曲の冒頭部分で印象的に構成されている楽曲も多く、 PLUCK単体で視聴した際でも厚みや広がりを感じさせる音作りがポイントとなります。

アタック感をつける

PLUCKのポイントとして、アタック感をしっかりとつけるという点が挙げられます。

ここではオシレーターピッチ、ローパスフィルターにエンベロープを適用してアタック感をつけていきます。

更にアタックを強調したい場合は、ボリュームエンベロープのコントロールも行なっていきます。

アタック補強用のオシレーターを用意して、エンベロープ3で音量をコントロールします。

この組み合わせで、簡単にサウンドアタック感を強調することができます。

エフェクト処理

PLUCKのエフェクト処理は、ディレイ/リバーブで空間の広がりを与えます。

楽曲の雰囲気を重視して、空間表現を行なっていきます。

フェイザーで定位感に薄く広がりを加えるというテクニックも有効です。

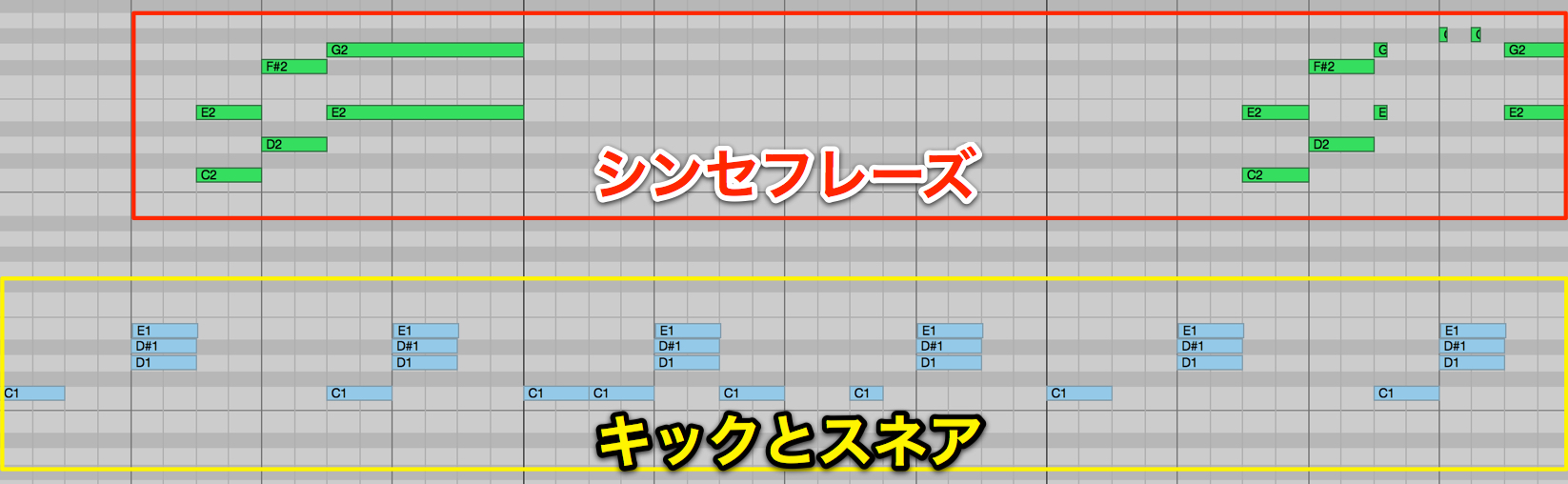

PLUCKのフレージング

ここではPLUCKの王道パターン。

付点8分打ち込みを行なっていきます。

イントロ部分はピアノがコードを白玉で演奏しています。

そのため、PLUCKは付点8分音符でリズムに変化を与えると効果的と感じました。

この付点8分音符パターンは頻繁に使用されるパターンとなりますので、様々な楽曲でお試しください。

ノートボイシングについて

ピアノパートはクローズボイシングで入力しています。

PLUCKはサウンドに広がりを持たせるために、オープンボイシングで演奏させましょう。

ピアノのコードはテンションノートを含めたボイシングを行っていました。

テンションによる複雑な響きはわずかに留めておきたいため、PLUCKはトライアドでコード入力しています。

このように、他トラックとの兼ね合いを意識していくと、非常にバランスの良いトラックが作成可能となります。

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://japan.steinberg.net/jp/products/cubase/start

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa