楽曲を盛り上げるSE系トラックの制作テクニック Cubase Proで作る旬なエレクトロミュージック

「旬なエレクトロミュージックの作り方」今回はクラブミュージックに欠かすことができない、SEやFXなどと呼ばれる効果音を作成していきます。

これらトラックは楽曲の展開にメリハリをつけるためにも非常に重要なウエイトを占めます。

楽曲を盛り上げるSE系トラックの制作 動画解説

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

※プロジェクト内のサンプラートラックが再生されない場合

サンプラートラック内の比較ボタン「A/B」を切り替えた後に再生を行ってください。

- 1ドラムキットの選出・パターンの作成

- 2ピアノ コード進行

- 3ベースのサウンドメイキングとフレーズ作成

- 4ボーカル素材を用いたハーモナイザーの使用

- 5バッキングシンセでサビに厚みと迫力をつけるテクニック

- 6楽曲を盛り上げるSE系トラックの制作テクニック

- 7マスタートラックへのエフェクト適用

インパクト系のサウンド

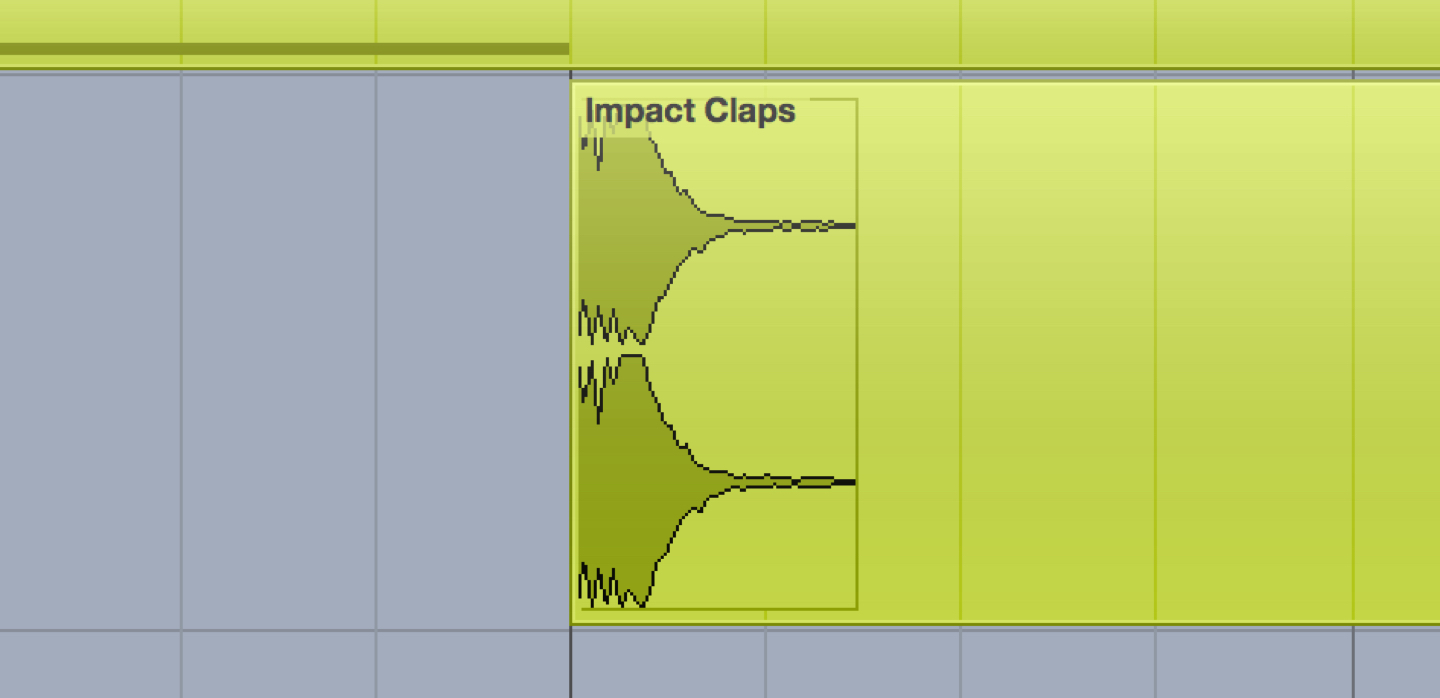

SEの中でも頻繁に用いられる「インパクト系サウンド」を作成していきます。

インパクトはクラッシュシンバルのようにアクセントが必要な箇所に使用します。

今回はこのクラップの音を使用していきます。

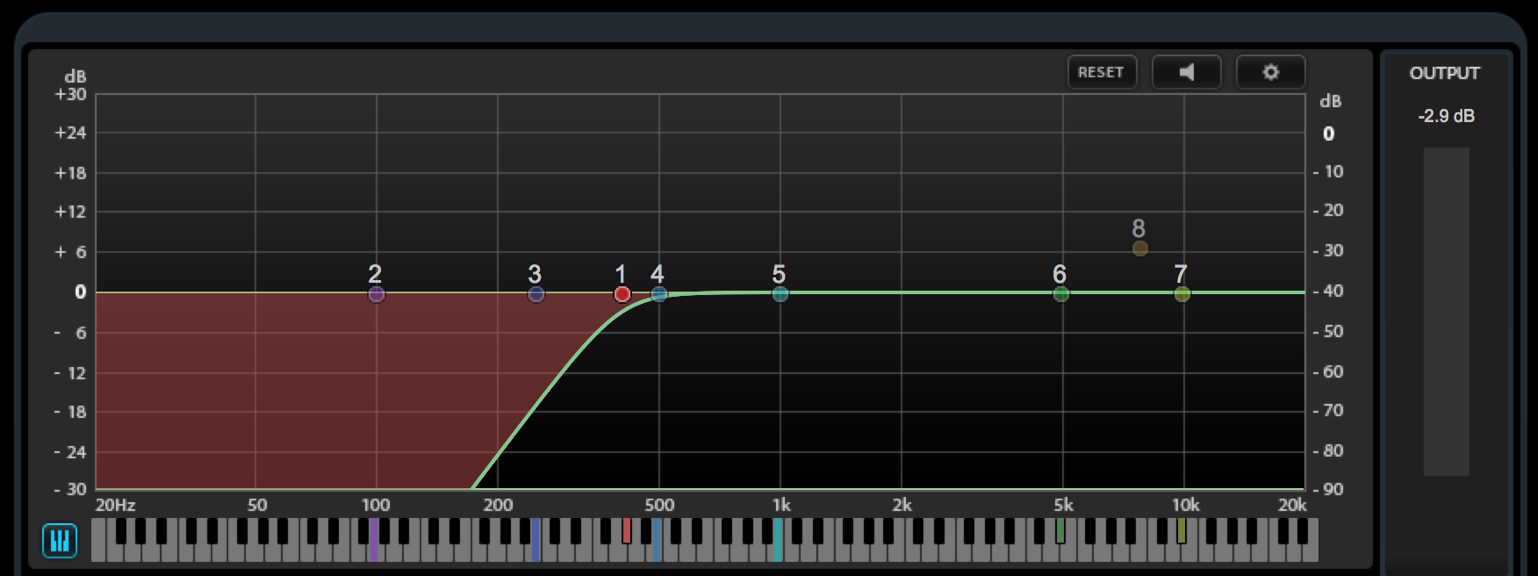

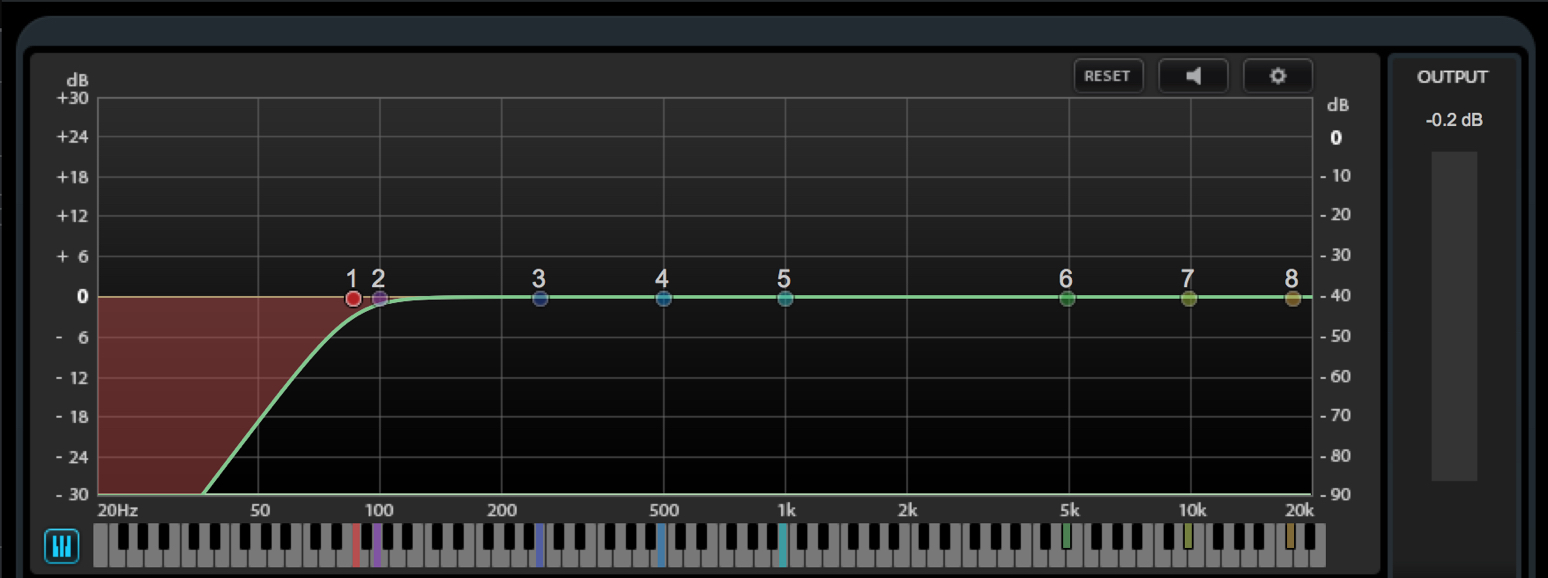

不要な低域の重なりを避けるためにFrequency(EQ)でローカットを行います。

特に効果音は低域をしっかりと整理しておくことが重要となります。

REVelation(リバーブ)で余韻や奥行き感、定位の広がりをつけていきます。

残響の長いホール系のプリセットを基に、ER/TailをTail側に寄せて深い響きを作ります。

Dry/Wetで楽曲に馴染むようにWetよりに高めに調整していきます。

少し原音のアタック感が強く出ているように感じますので、こうした場合はコンプレッサーでアタックタイムを速めにコンプレッションし、より楽曲になじむよう調整していきます。

サウンドのアタック感を抑えることで、距離感をコントロールできる点もポイントとなります。

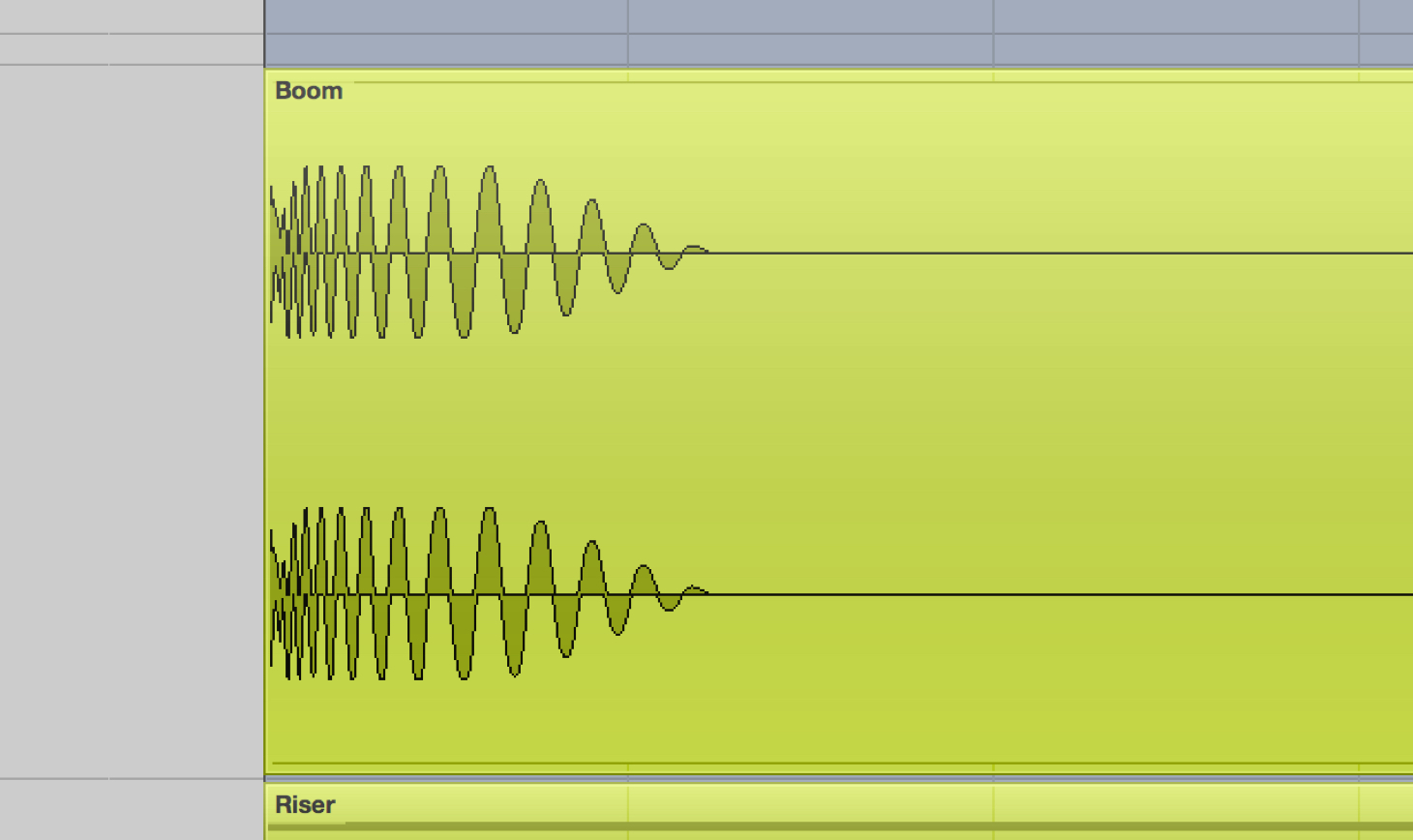

BOOMキック

上記のインパクトサウンドで不足している中低域に厚みを加えるために「Boomキック」を加えていきます。

名前の通り、キックから作成されることが多いサウンドとなります。

クラップの時同様リバーブをメインにサウンドを作成していきます。

キックのサンプルは低域が多く含まれています。

ベースとの干渉を避けるためにFrequency(EQ)で100Hzあたりまでローカットします。

これにより重心の低いサウンドを維持しつつ、バランスよく響かせることができます。

REVelation(リバーブ)でER/TailをTailを高めに設定し、Dry/Wetでリバーブの深さを確認しながら設定していくという流れが基本となります。

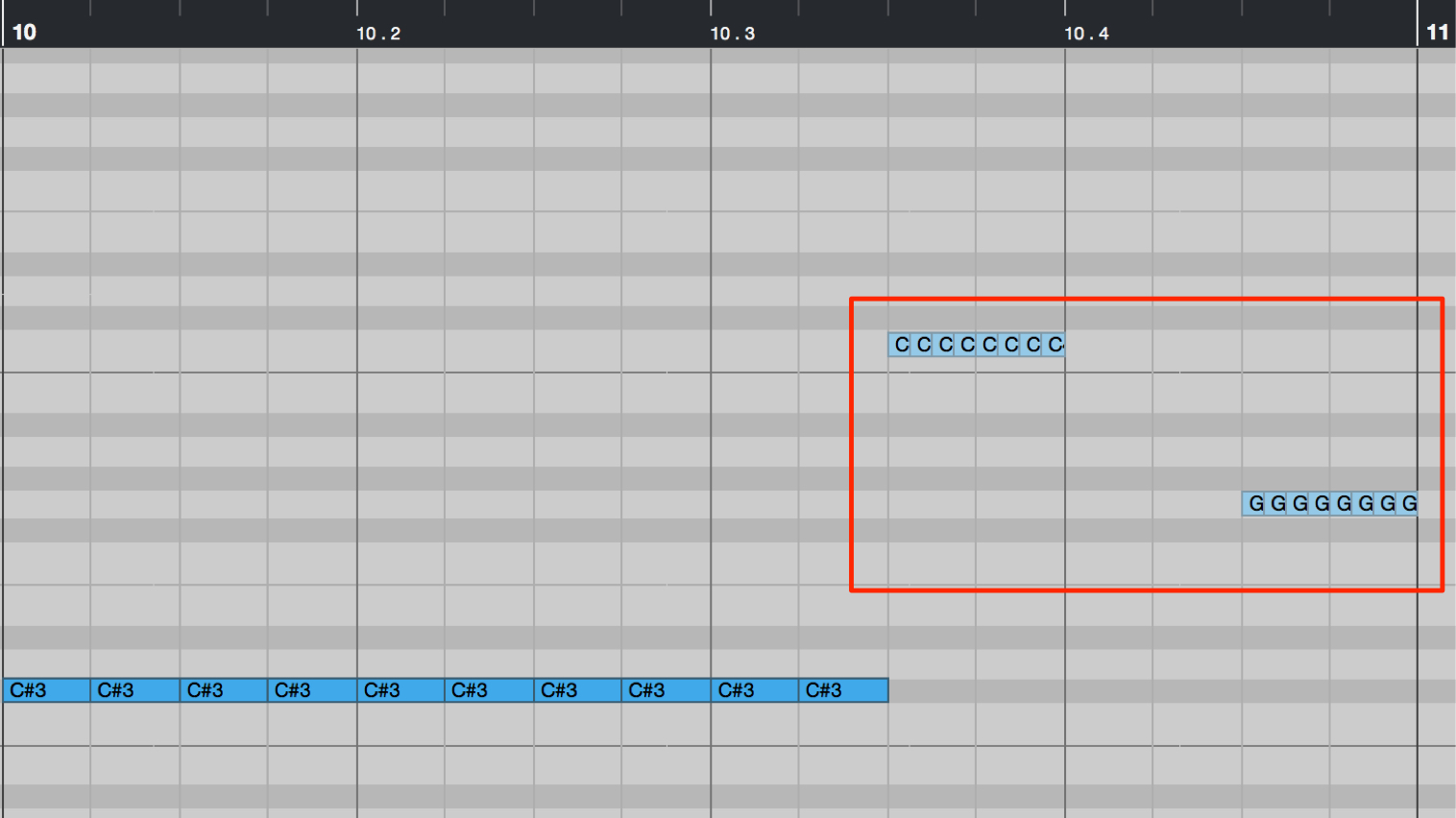

DROP BASS

DropBassと呼ばれるスライドでピッチが下がっていくサウンドを作成していきます。

ブレイク箇所でよく使用されるエレクトロミュージックの定番サウンドとなります。

キックやベースに重ねて鳴らすことは難しいため、低域のトラックがない部分で使用することがポイントです。

SawとSquareの中間にあたる波形を使用し、ローパスフィルターで高域を削ってサウンドに丸みを与えます。

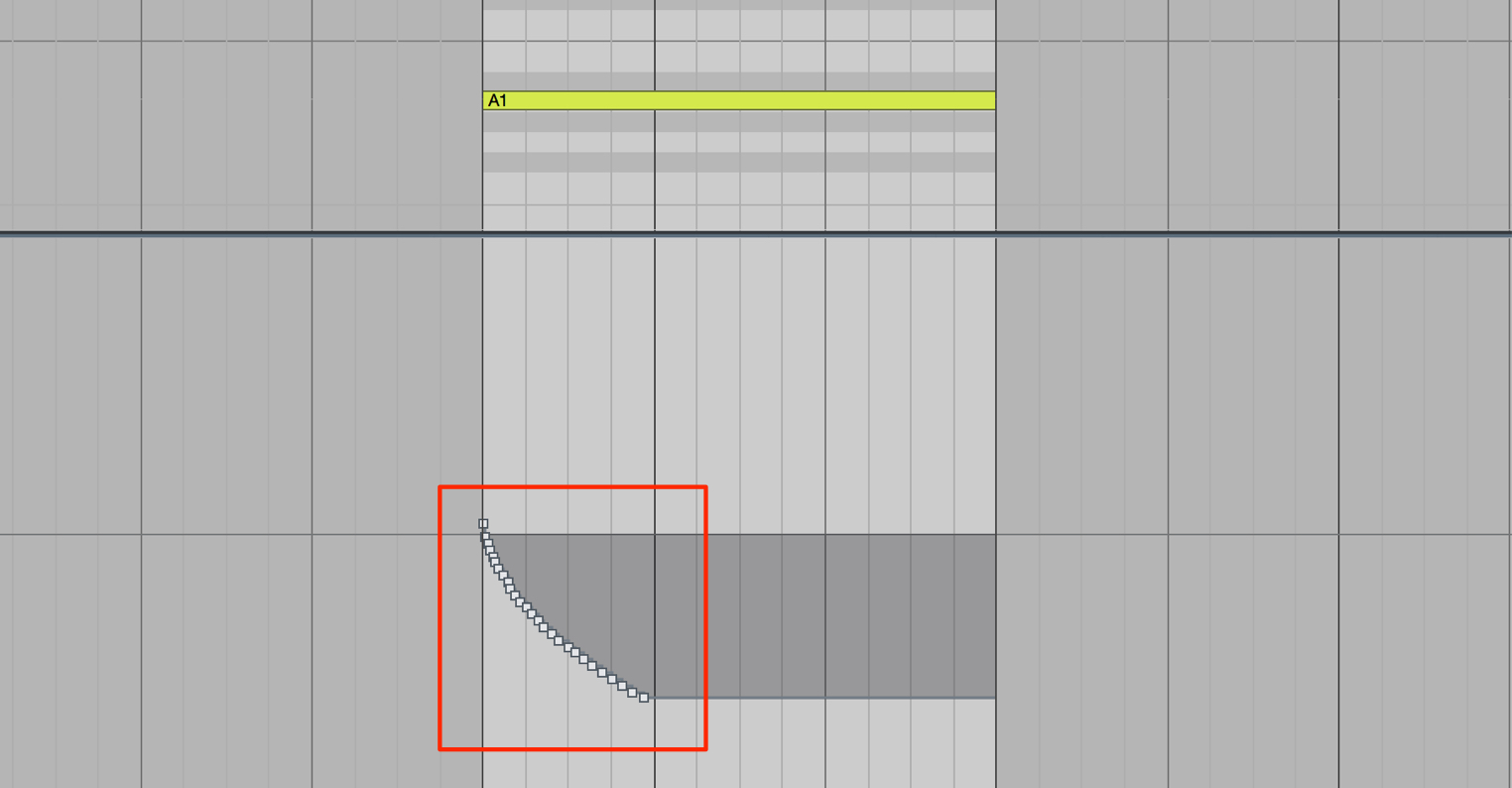

打ち込みはピッチベンドを使用してピッチを下降させていきます。

ピッチ変化の速度とピッチベンドレンジの設定は楽曲全体を聴きながら調整していきます。

IMPACTリバース

リバースと聞くと「リバースシンバル」が有名ですが、インパクト系のサウンドへリバースを適用するサウンドも有効です。

基本的にリバース系SEは音量が徐々に大きくなっていくサウンド(フェードイン)となるため、楽曲を盛り上げる直前に使用すると効果的です。

今回はブレイクが入る直前まで期待感を煽るために使用しています。

リバース系はどこで音を止めるのか?という部分が重要です。

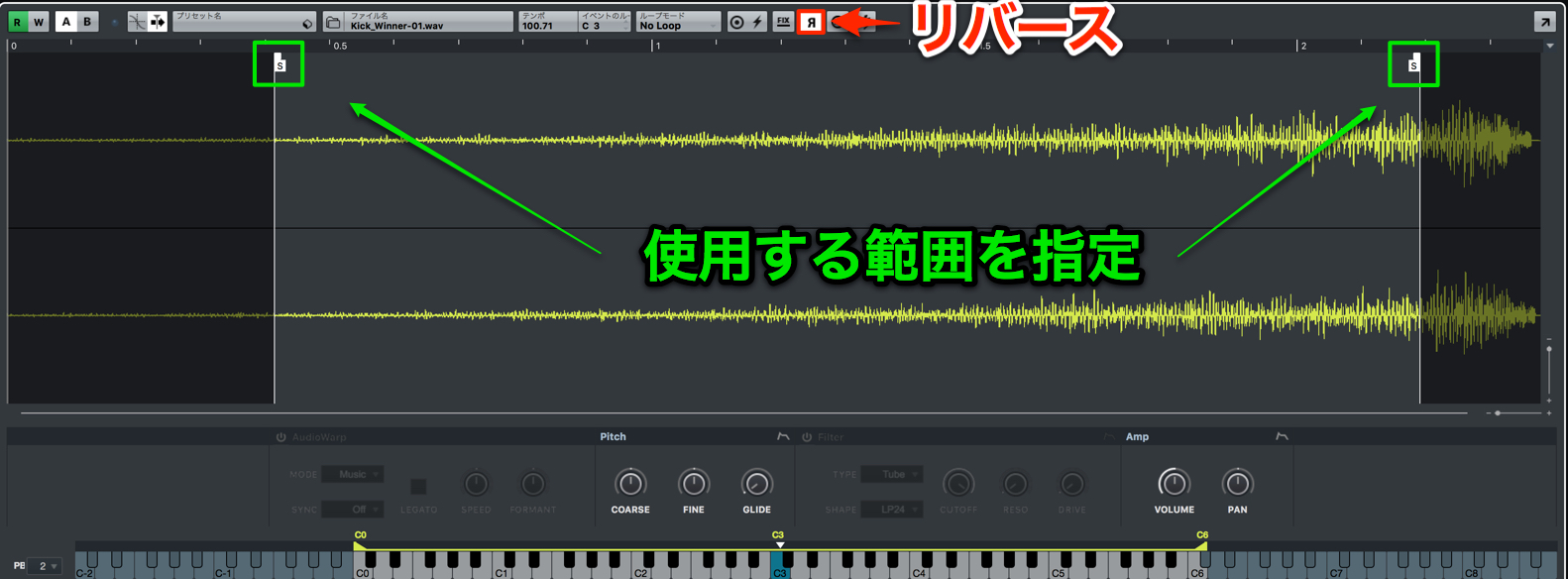

サンプラートラックにインパクトのサウンドをインポートし、「R」ボタンを入れるだけでサウンドが逆再生されます。

サンプルの使用範囲も設定可能です。

アンプエンベロープでリリースタイムを0にすることで、MIDIノートの長さで実音がコントロール可能になります。

ライザーサウンド

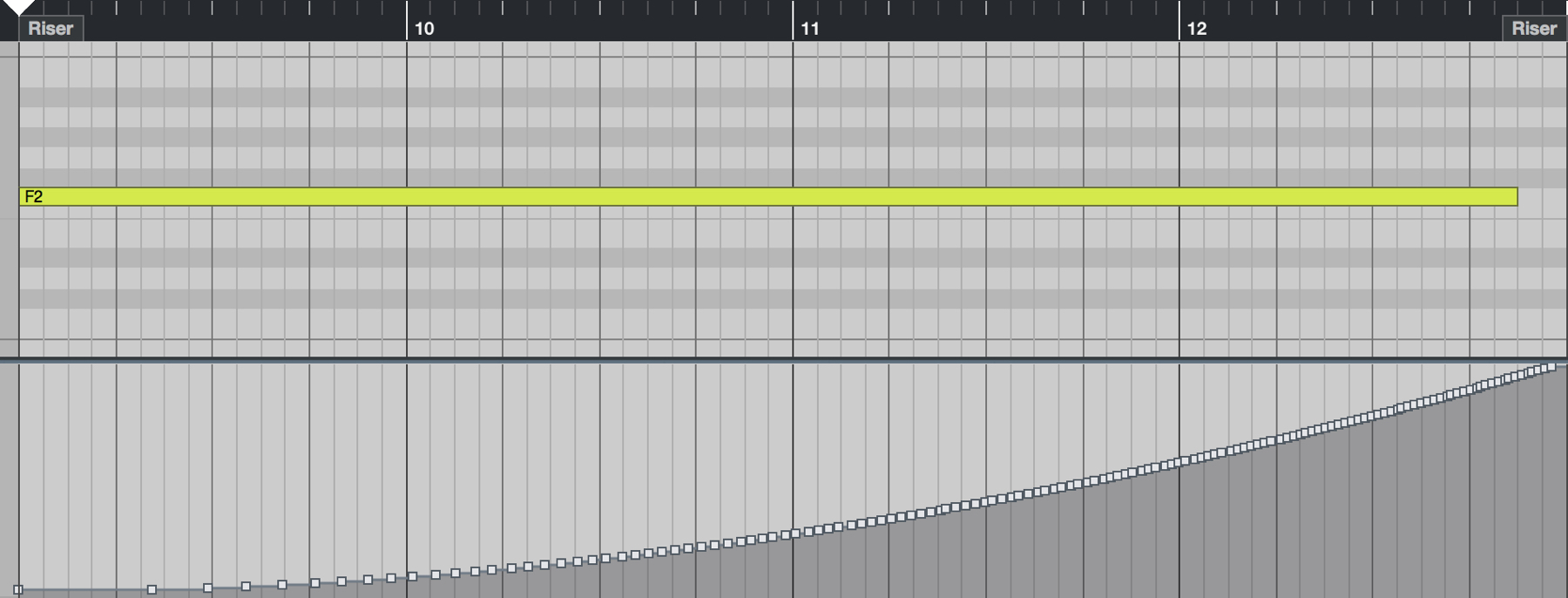

楽曲が盛り上がる部分で使用される上昇系のSE「ライザーサウンド」を作成していきます。

ライザーという言葉から連想できるように、ピッチを上昇させていくサウンドですが、ここではパンの広がり、リズム的な要素も与えていきます。

ここでも「Flux」を使用していきます。

オシレーターは楽曲に合わせて好みのサウンドを選択していただいて問題ありません。

このように楽曲の盛り上がりに合わせてピッチベンドを書き込んでいきます。

「MOD」をクリックして表示される「Pitch Bend」の「DEPTH」からピッチベンドの音程幅を指定可能です。

「LFO A」に「WT 1 Pitch(オシレーターピッチ)」をマウントし、パーカッションに近いサウンドにしています。

「LFO B」には「Pan」をアサインし、オートパンのような動きを与えています。

このようにピッチと併せて異なるパラメーターにも気を配ることで、ユニークなサウンドが実現できます。

様々なアイディアを試してみてください。

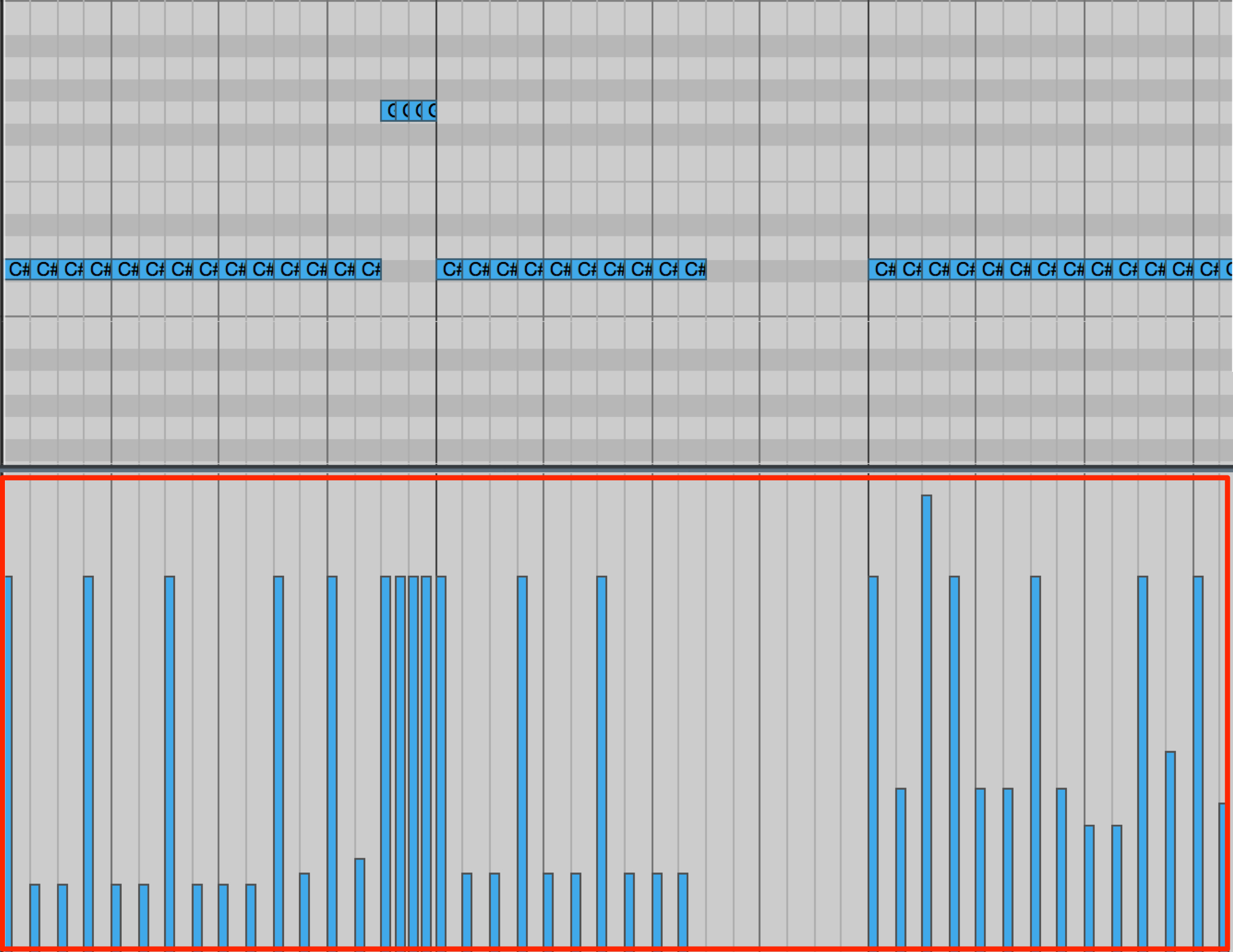

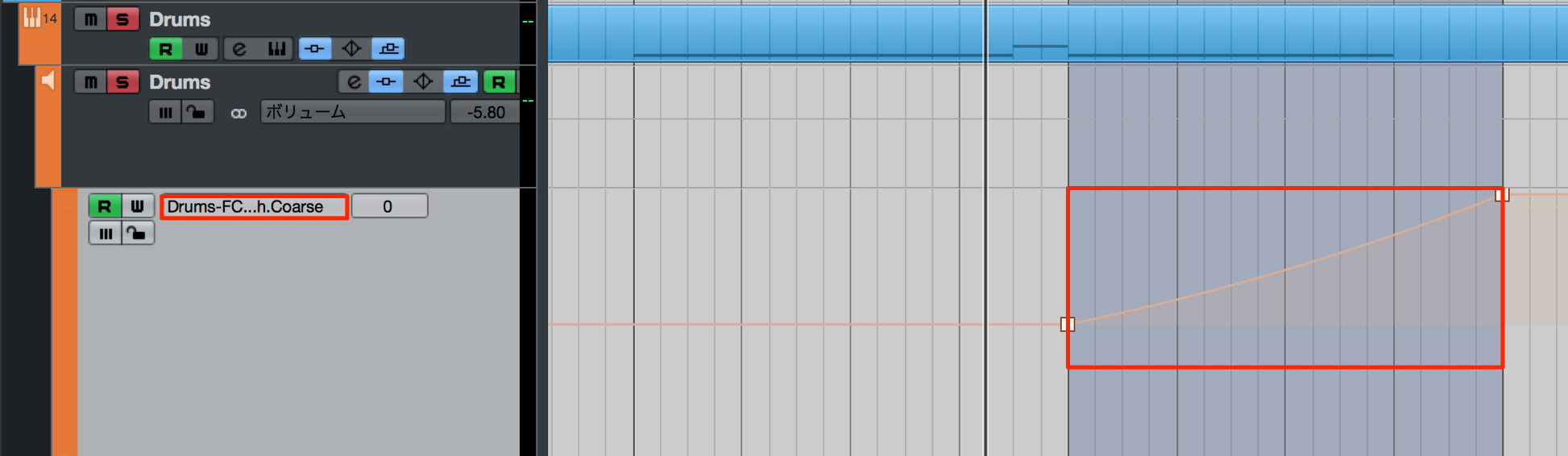

スネアロールによる上昇

近年のダンスミュージックでよく耳にする、スネアロールのピッチが上がっていくこのサウンドを作成していきます。

16分音符を基本として入力していますが、ベロシティで大きく強弱をつけることで、変化を与えている点がポイントです。

部分的なアクセントとして64分音符の超高速ノートも入力しています。

この手法を「Buzz」と呼びます。

最後の1小節はロールに対してピッチの上昇を与えます。

オートメーションレーンにピッチが徐々に上昇していくラインを描いていきます。

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://japan.steinberg.net/jp/products/cubase/start

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa