ベースのサウンドメイキングとフレーズ作成 Cubase Proで作る旬なエレクトロミュージック

「旬なエレクトロミュージックの作り方」今回はベースサウンドとフレーズについて解説していきます。

ステレオ感のコントロール、ピッチベンドやグライドを使用した動きのあるフレーズ作成の方法をご確認ください。

ベースのサウンドメイキングとフレーズ作成 動画解説

Cubase楽曲プロジェクトのダウンロードはコチラから!

※プロジェクト内のサンプラートラックが再生されない場合

サンプラートラック内の比較ボタン「A/B」を切り替えた後に再生を行ってください。

- 1ドラムキットの選出・パターンの作成

- 2ピアノ コード進行

- 3ベースのサウンドメイキングとフレーズ作成

- 4ボーカル素材を用いたハーモナイザーの使用

- 5バッキングシンセでサビに厚みと迫力をつけるテクニック

- 6楽曲を盛り上げるSE系トラックの制作テクニック

- 7マスタートラックへのエフェクト適用

ベースサウンドの作成

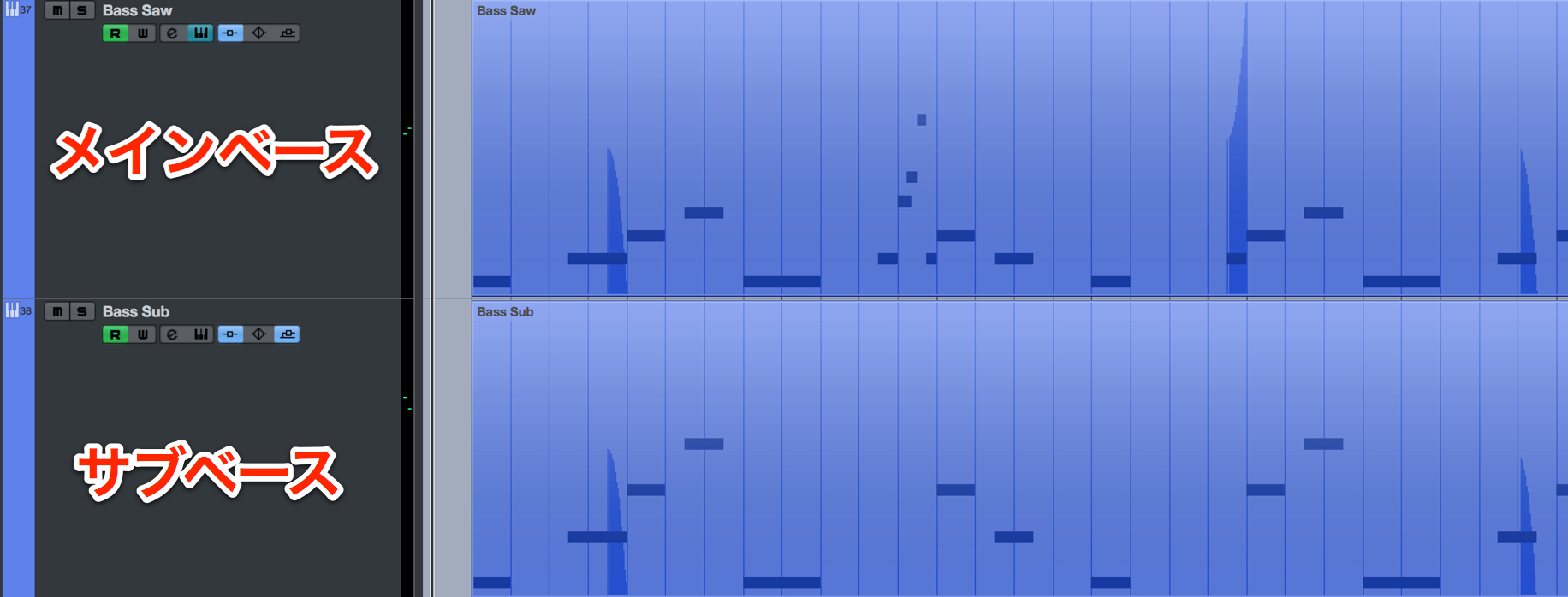

当楽曲では2台のRetrologue2でシンセベースを演奏しています。

- 粘りのあるSawWave

- 厚みを与えるサブベース

サブベースとは?

サブベースとは、メインベースのサウンドを補強するための手法です。

サイン/トライアングルなど倍音が少ない波形や、フィルターを使用して高域を削った丸いサウンドが特徴です。

このようにメインベースに対して同じフレーズをユニゾンさせる形で使用します。

フレーズによっては1オクターブ下げて使用することもあります。

メインのSawBass

EDMやFutureBassなど比較新しい音楽ジャンルでは、煌びやかなサウンドが特徴となる「Wavetable」シンセなどが重宝されます。

しかし、サウンドの太さや粘りを必要とするベーストラックでは、アナログシンセのサウンドも有効です。

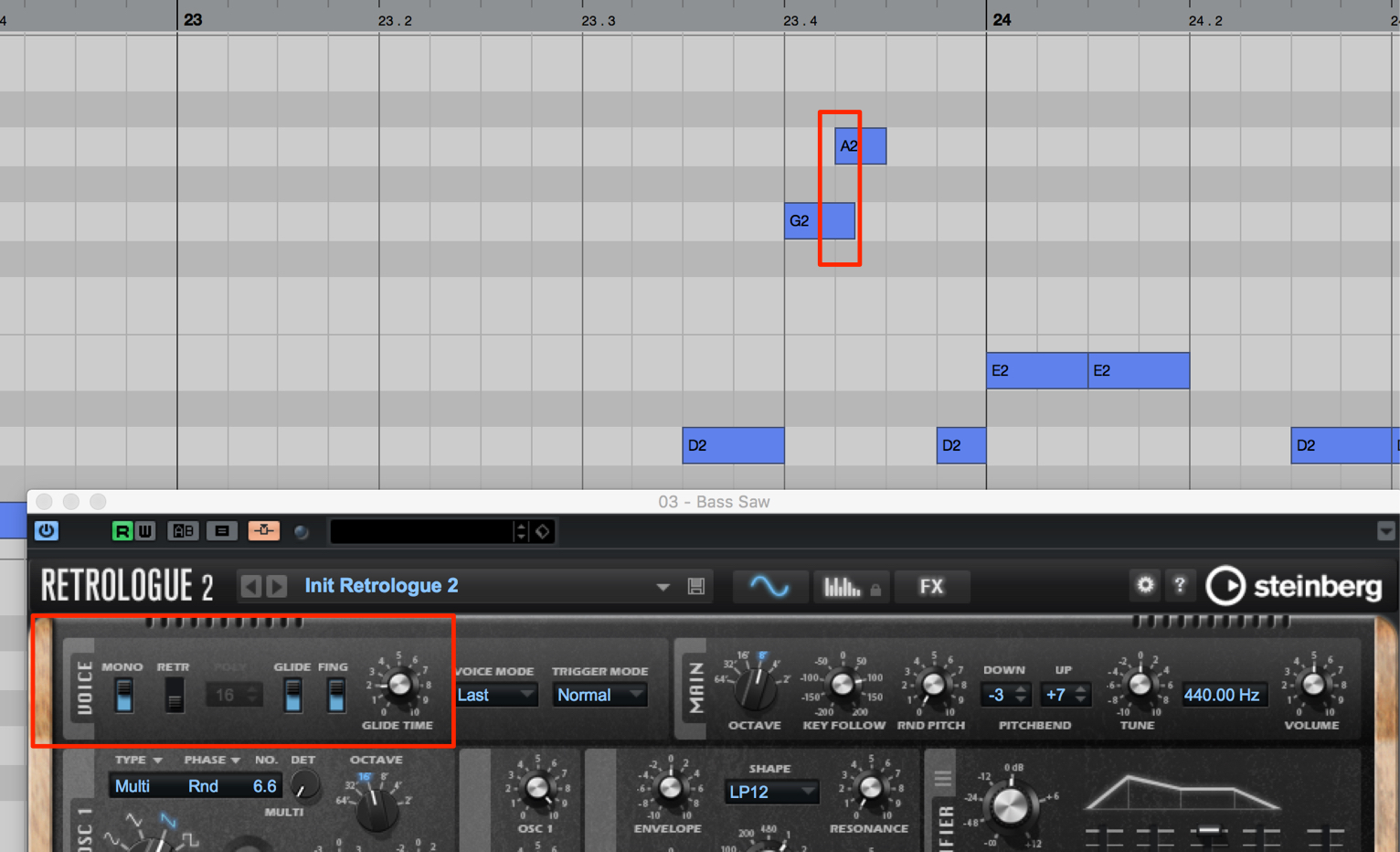

オシレーターはSawWaveを使用し、マルチオシレーター機能でオシレーターをユニゾンをさせて左右に広がりを与えます。

ピアノやシンセパートでもルート音が演奏されているため、ピッチをわずかにズラすデチューンはピッチに濁りが出ない程度に留めておきます。

ベースフレーズの作成

ベースサウンドを作成した後は、フレーズを打ち込んでいきます。

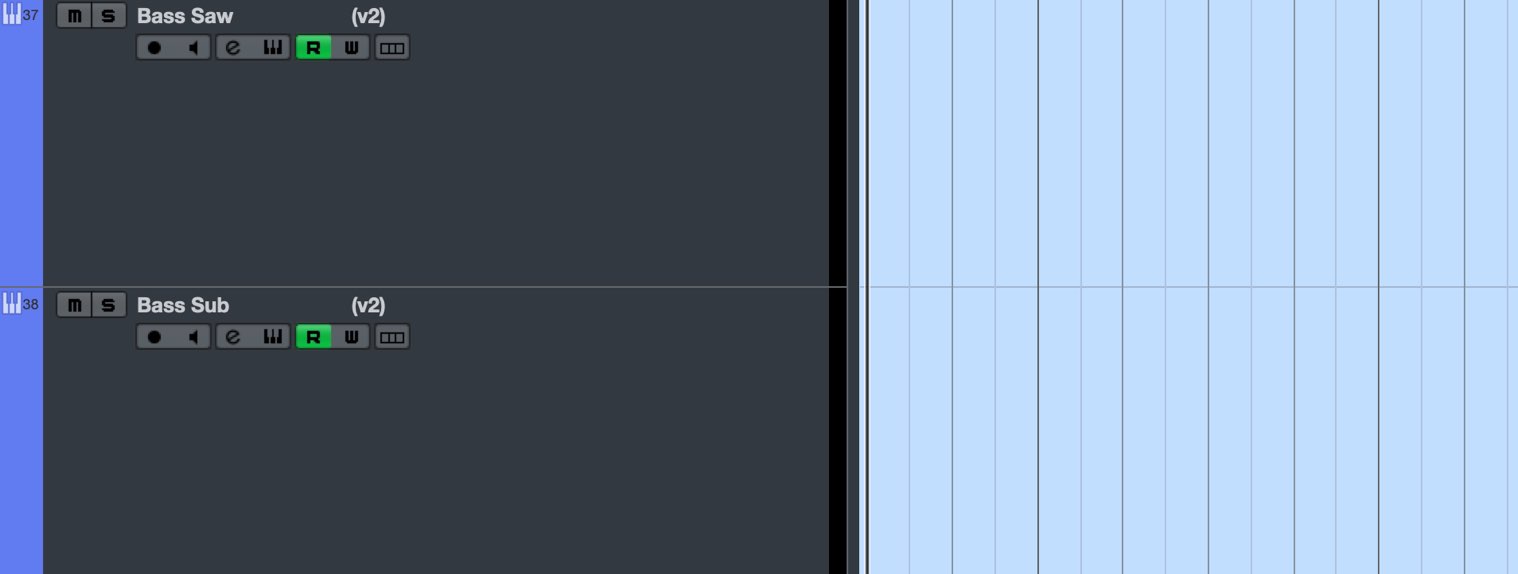

今回はメインとサブの2トラック用意しており、共に同じフレーズをユニゾンさせることになります。

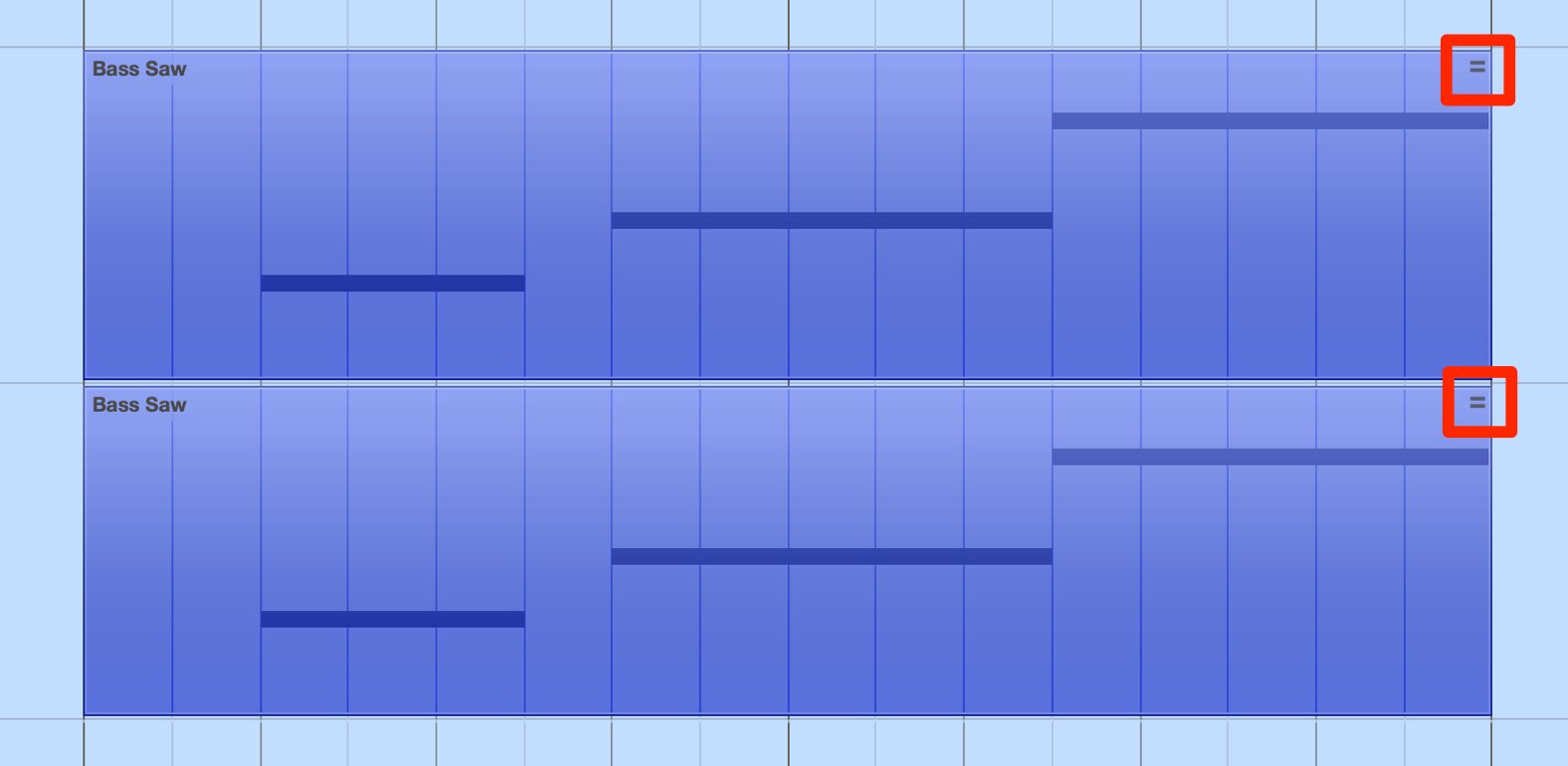

このような際に便利な機能がパートの「共有コピー」です。

これによりフレーズの内容を同期させることができます。

どちらか一方のパートを

- Mac : Option + Shift + ドラッグ

- Windows : Alt + Shift + ドラッグ

します。

この際に「Mac : Command / Windows : Control」も添えることで、小節/拍の位置を保ったまま、ズレることなく配置が可能です。

MIDIパートに「=」アイコンが表示されます。

どちらか一方へ打ち込んだフレーズが、もう片方のパートにも反映されます。

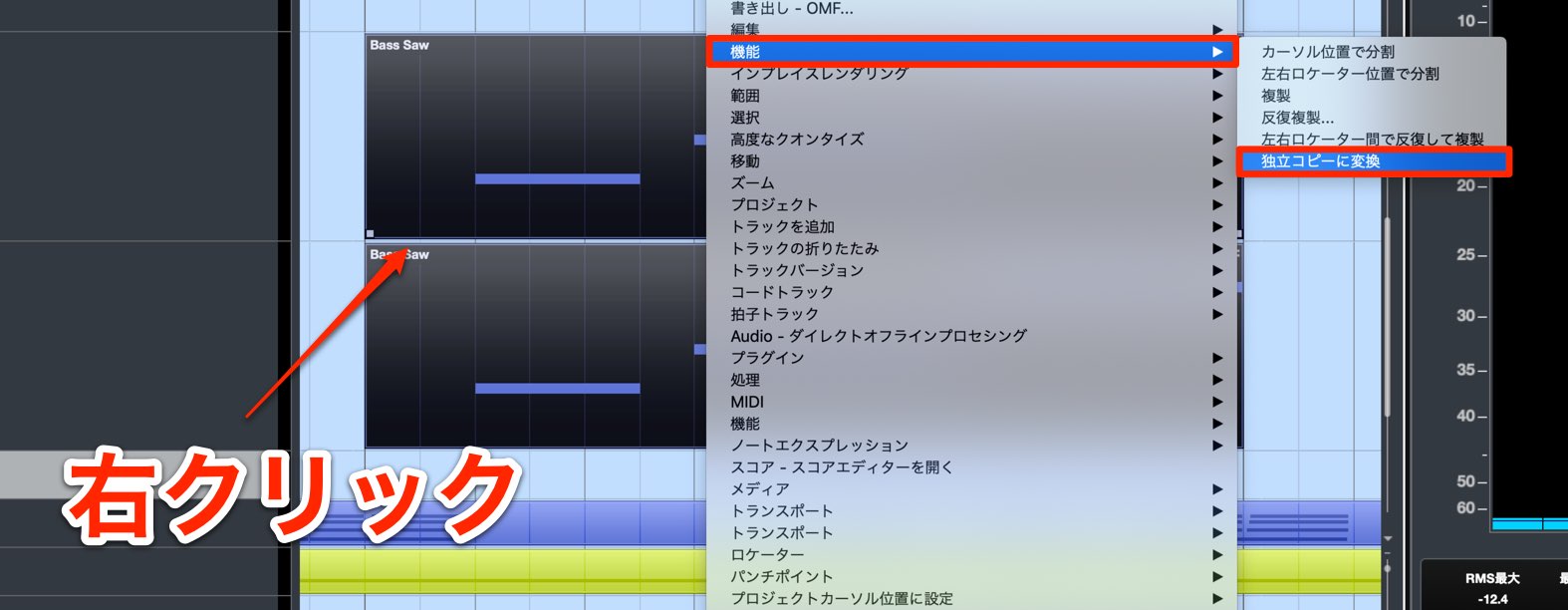

この共有コピーを解除し、個別に編集を行いたいという場合、

目的のMIDIパートを選択し、右クリックを行います。

表示させるメニューから「機能」→「独立コピーに変換」を選択することで、共有リンクが解除されます。

ノートの配置と長さについて

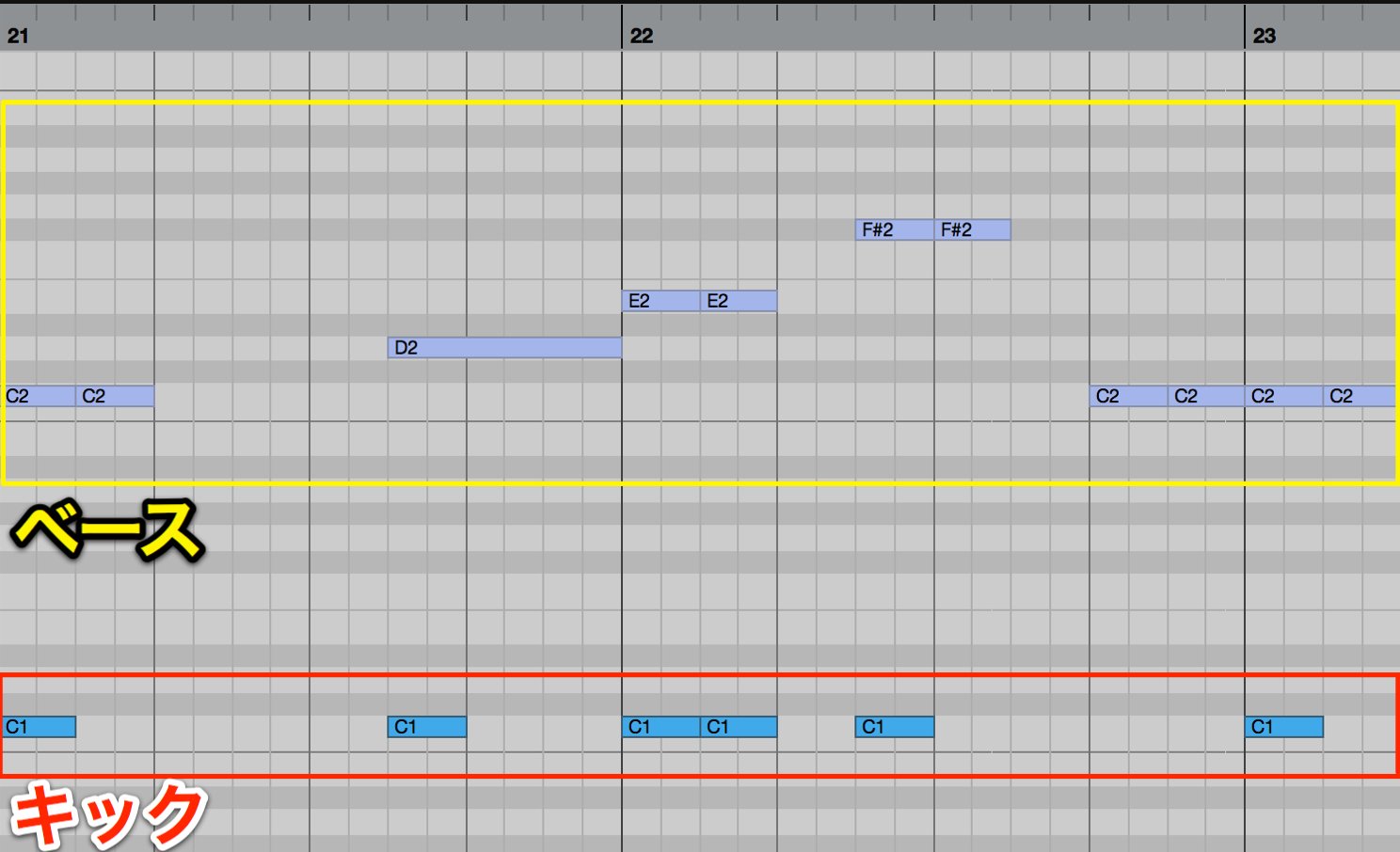

ベースフレーズはキックと一体感を出していくことが基本となります。

このようにキックと同じポイントにコードのルートを入力します。

その後にプレビューを行い、足りないと感じる部分にコード構成音を加えフレーズに動きを出していきます。

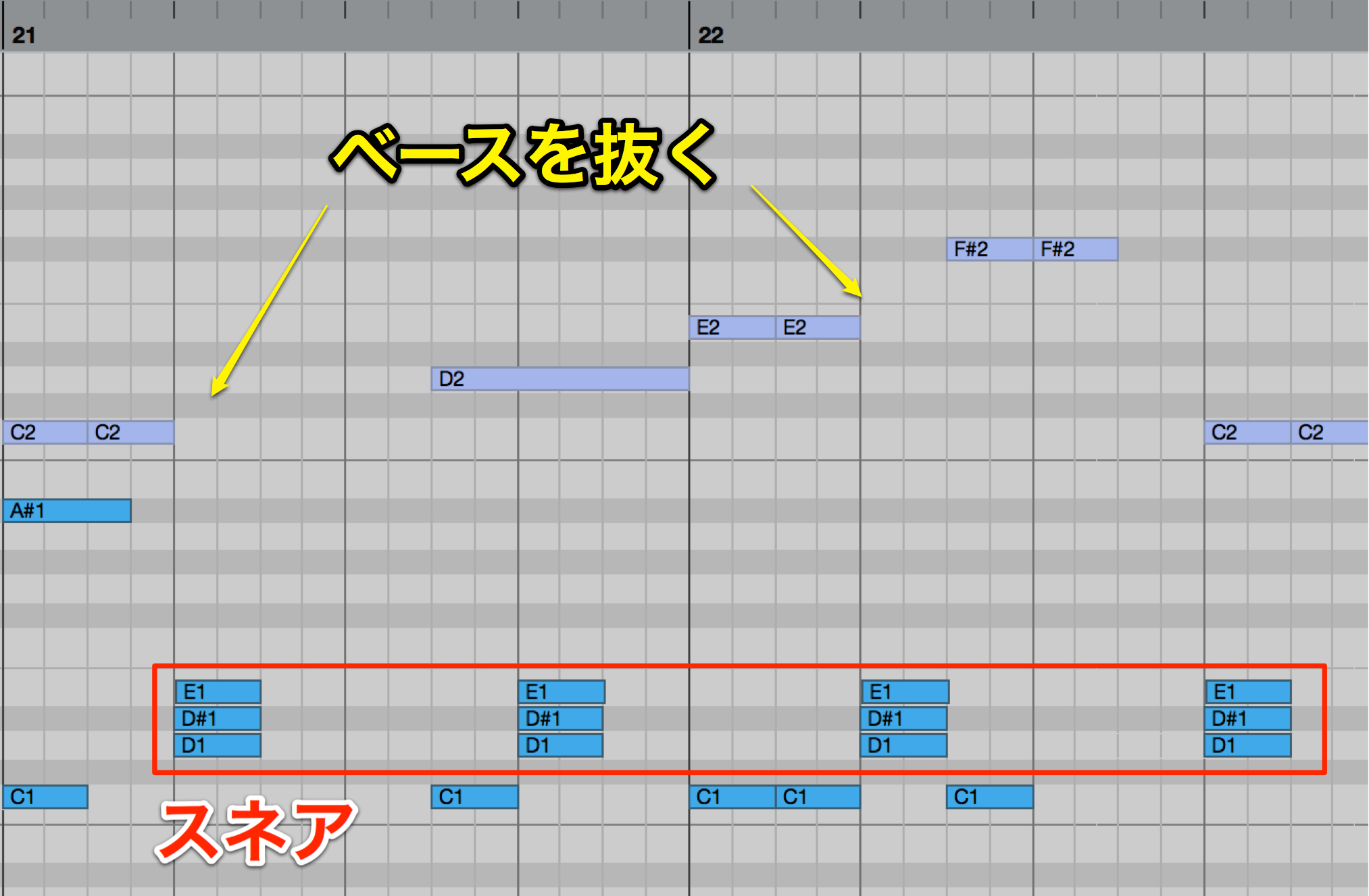

ノートの長さもノリに大きな影響を与えます。

2拍目のスネア部分でベースを抜いてリズムに抑揚がつくようにしています。

ピッチベンドやグライドの適用

演奏されるピッチを変化させてトラックに個性をつけていきます。

この際によく使用されるのがピッチベンドやグライドといったピッチ変化のアプローチです。

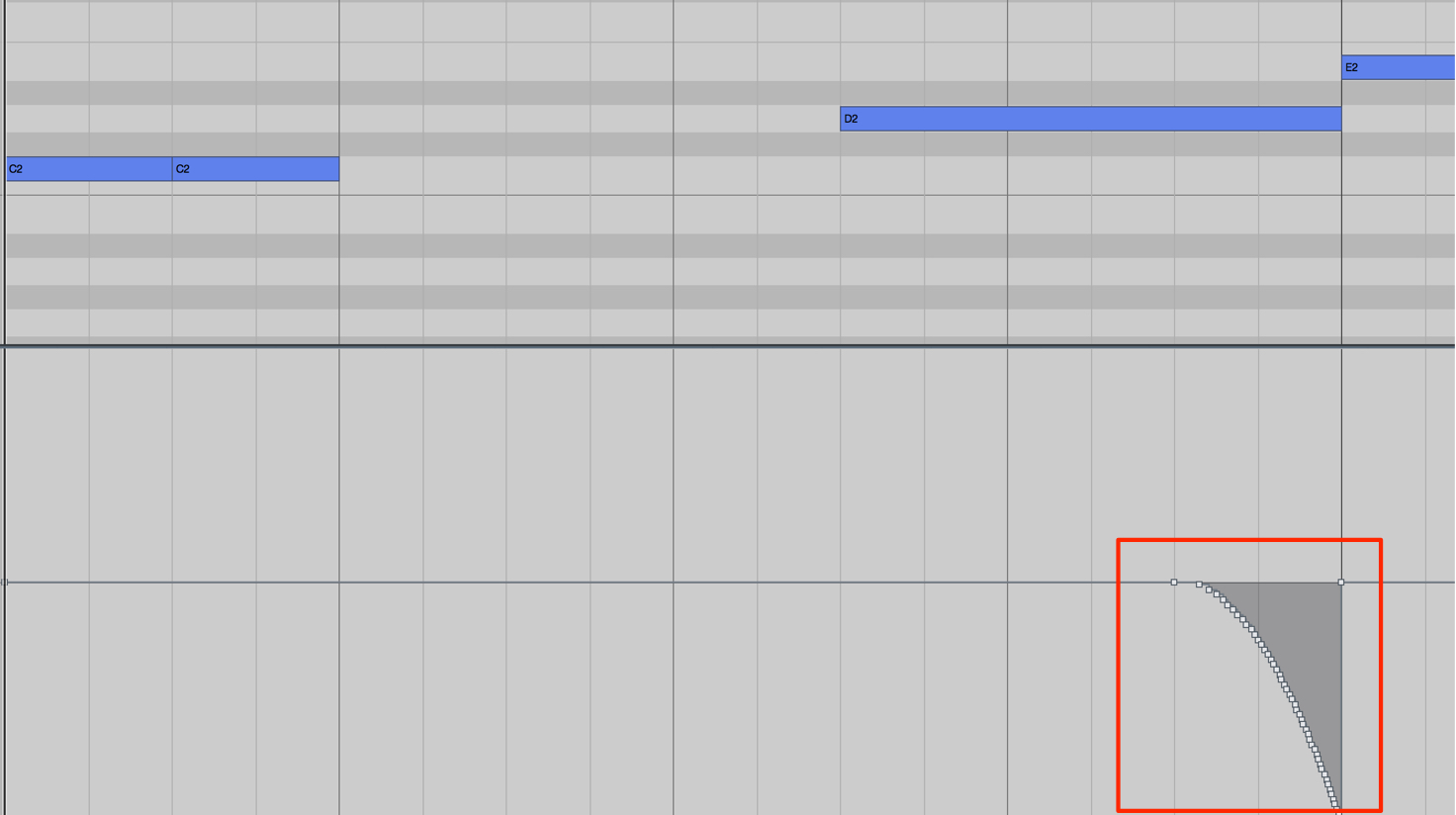

ピッチベンドの使用例です。

長めに打ち込んだノートの終わりへピッチダウンを適用すると、ベースラインを印象的に彩ることができます。

ピッチの変化量はRetrologue上のピッチベンドレンジで半音単位で設定可能です。

フレーズを視聴しながら最適値を探します。

ベースラインの中で細かく16分音符で動いている部分は、グライドを適用してノート同士が滑らかに繋がるように設定します。

サイドチェインを適用する

ここまででドラムとベーストラックの基本部分ができました。

しかし、ノリという部分で平面的な印象に感じられます。

より強いグルーブを感じられるようにする為に、サイドチェインコンプレッションというテクニックを使用していきます。

キックに合わせてベースボリュームを変化させることでノリを生み出します。

ベーストラックへコンプレッサーをインサートし、サイドチェインを有効化します。

キックトラックの「Sends」を有効にして、ベーストラックのコンプレッサーにサウンドを送ります。

コンプレッサーのアタックタイムを最速にし、キックが鳴るとすぐにベースの音量が抑えられるようにします。

サウンドを視聴しながらリリースタイムを調整して、ベースボリュームが元に戻るタイミングを整えてノリを作っていきます。

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://japan.steinberg.net/jp/products/cubase/start

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa