3和音のメジャーダイアトニック・コード/音楽理論講座

最も基本となるコードのグループ「ダイアトニック・コード」

前回までで、さまざまなコードを学びました。

他にもたくさんのコードがありますが、比較的シンプルな楽曲であれば、今まで学んだコードだけでも十分に構成できます(複雑だから良いというわけではありません)。

そこで、今回からは、「どのようにコードを選んで曲を作るか」というテーマに移ります。

「ダイアトニック・コード」という言葉を聞いたことはありますか?

簡単に説明すると、あるキーで作曲する際に基本的に使える相性の良いコードのグループのことです。

ダイアトニック・コードのグループは、各キーごとに、3和音7つ、4和音7つで構成されます。

そしてダイアトニック・コードの最大の特徴は、楽曲のキーのスケールに含まれる音のみで構成されるという点です。

例えばCメジャーの曲なら、Cメジャーダイアトニック・コードが適合しやすいという理由が、何となくイメージしていただけるかと思います。

今回はダイアトニック・コードの基礎知識と、3和音のメジャーダイアトニック・コードについて学びましょう。

「ダイアトニック」とは

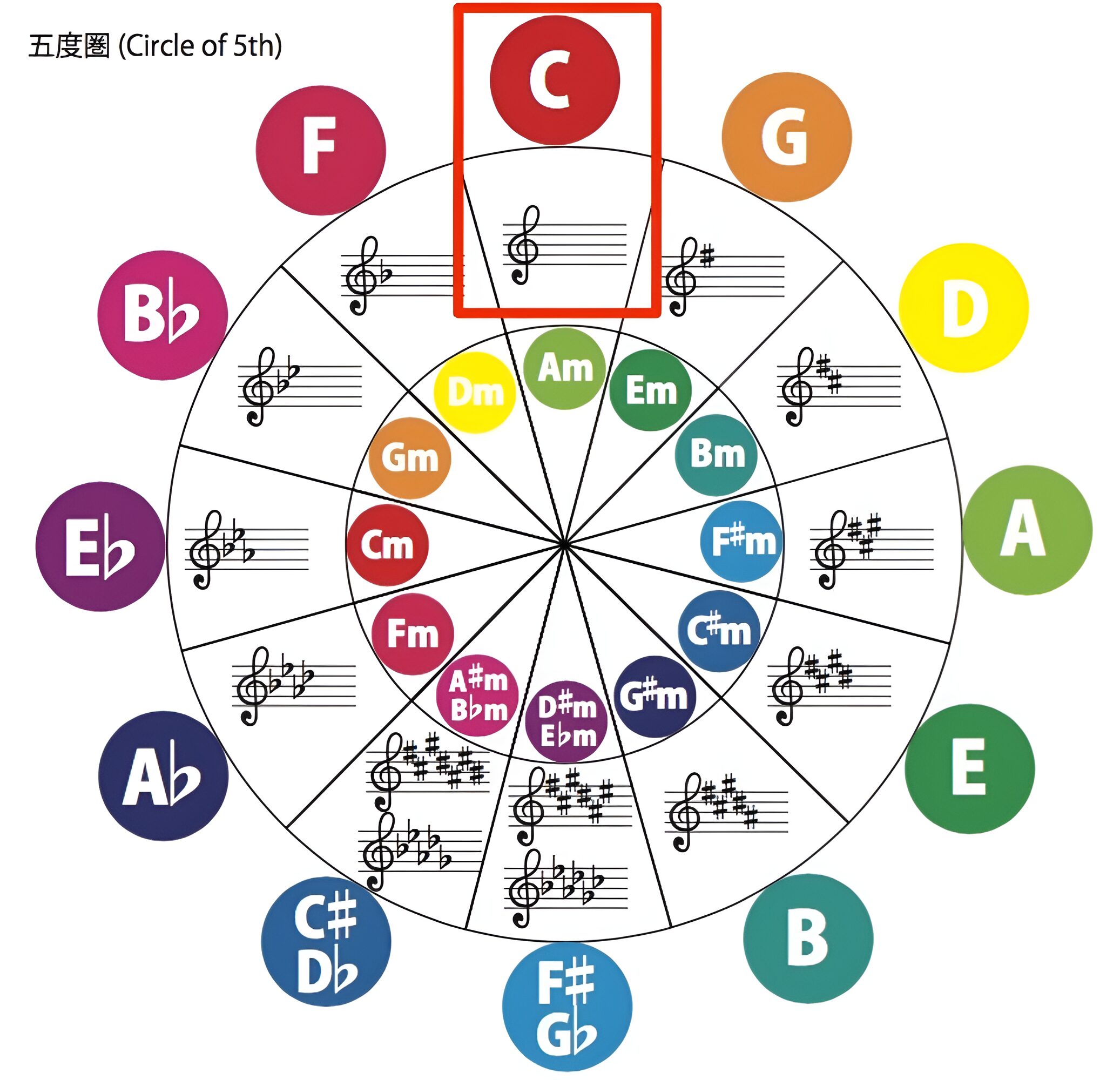

ダイアトニックという言葉は、「ダイアトニック・スケール」という考え方に由来します。

ダイアトニック・スケール(全音階)=オクターブ内の音程を5つの全音と2つの半音で作り上げるスケール

難しい表現に見えますが、簡単に言うと「ドレミファソラシ」もその一つです。

ここでメジャー・スケールとマイナー・スケールを思い出してください。

どちらも音程の構成は、全音5つと半音2つでしたね?

つまり、ダイアトニック・スケールは、メジャーとマイナーのスケール両方なども含むということになります。

(他にもさまざまなスケールを含みますが、最も一般的なのはこの2つです)

西洋音楽は、基本的にメジャーかマイナーの特定のキーで作曲されるので、そのスケールの音のみを使うダイアトニック・コードは、必然的に相性が良のです。

そして、もちろんダイアトニック・コードにも、メジャーとマイナーの別が存在します。

3和音のメジャーダイアトニック・コード

実際に曲を作る手順に沿って考えてみましょう。

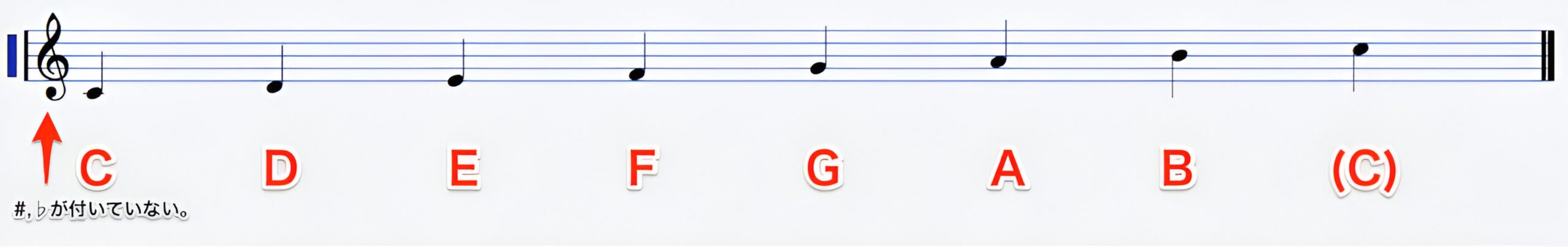

例えば、key=Cメジャーで曲を作りたいとします。

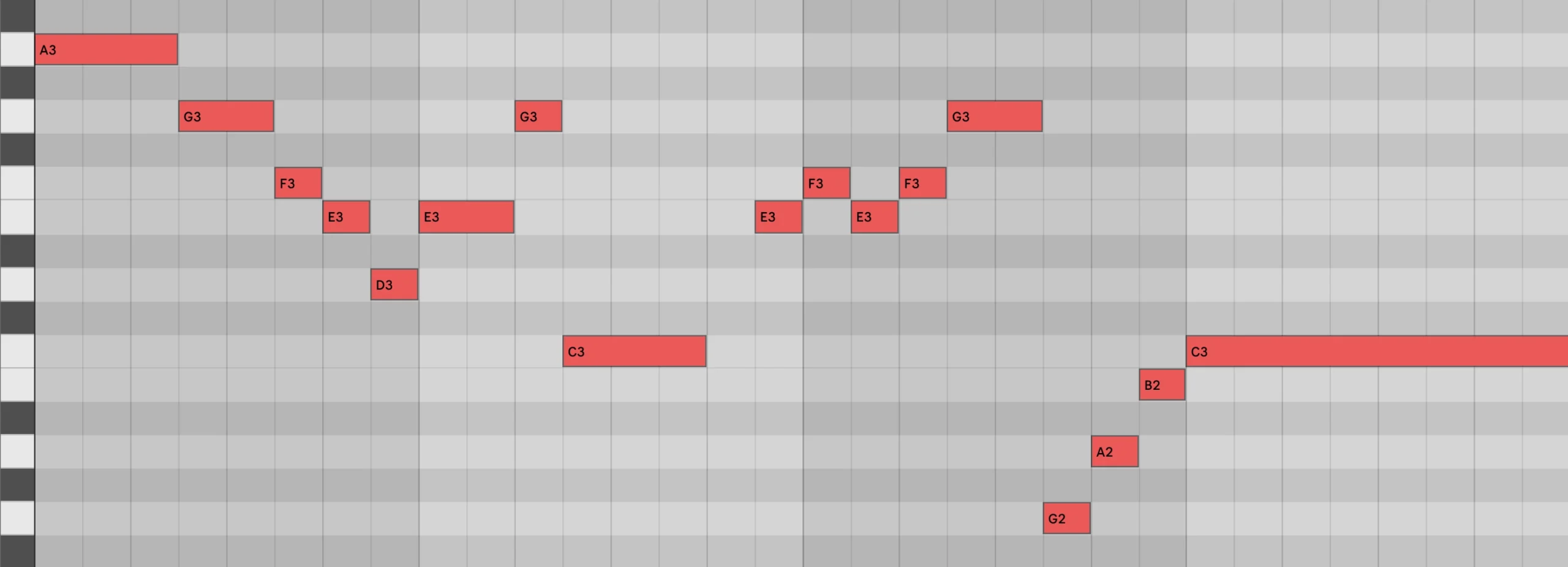

その場合、基本的にCメジャースケールの音でメロディーを作ることになります。

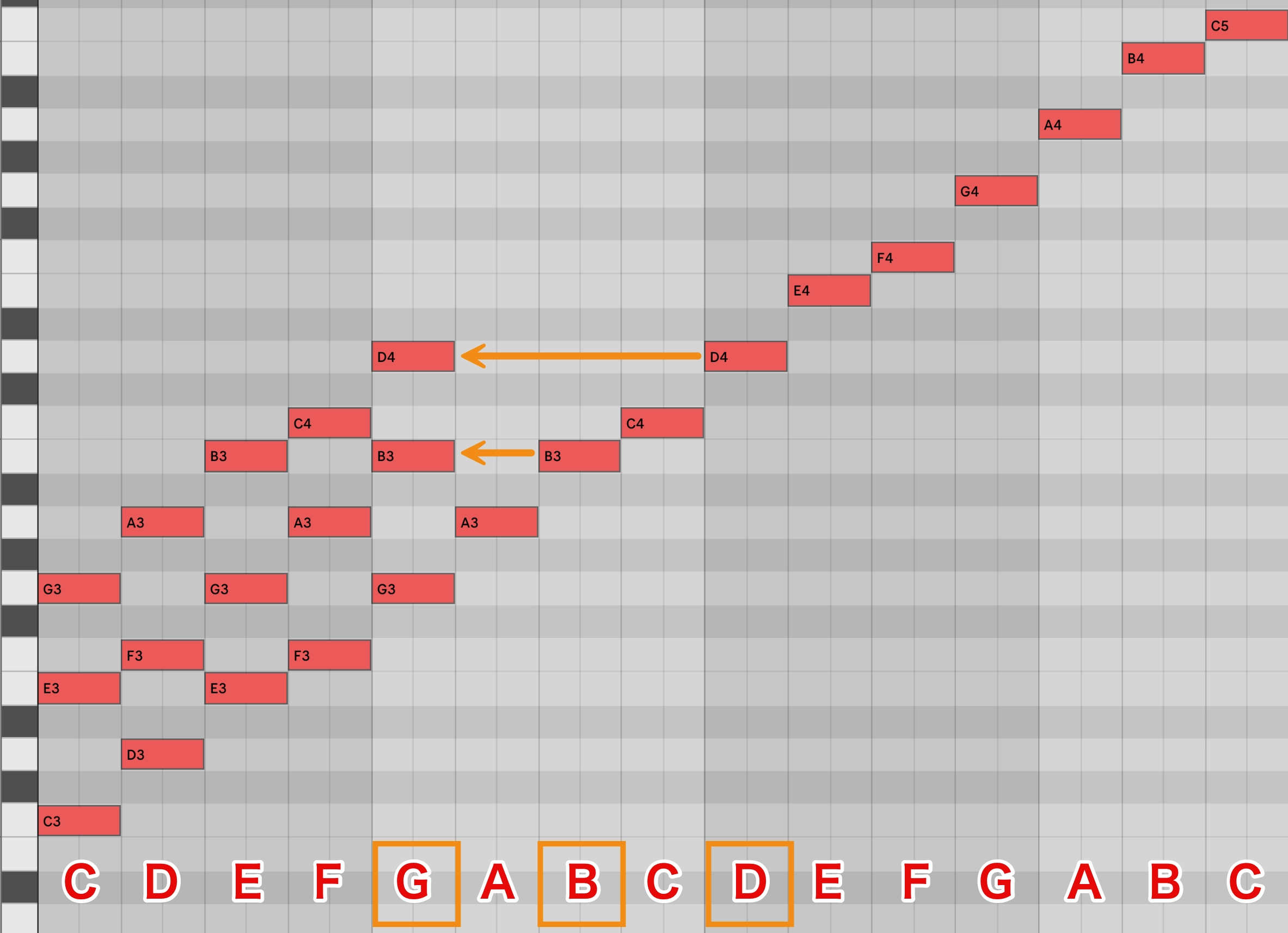

Cメジャースケールで作ったメロディのサンプルを用意しましたので、確認してみてください。

このメロディにどんなコードをつけていけば良いかを考える際に、ダイアトニック・コードを知っておくと非常に選びやすくなります。

ダイアトニック・コードの成り立ち

ダイアトニック・コードを理解するために、実際に作って成り立ちを学んでいきましょう。

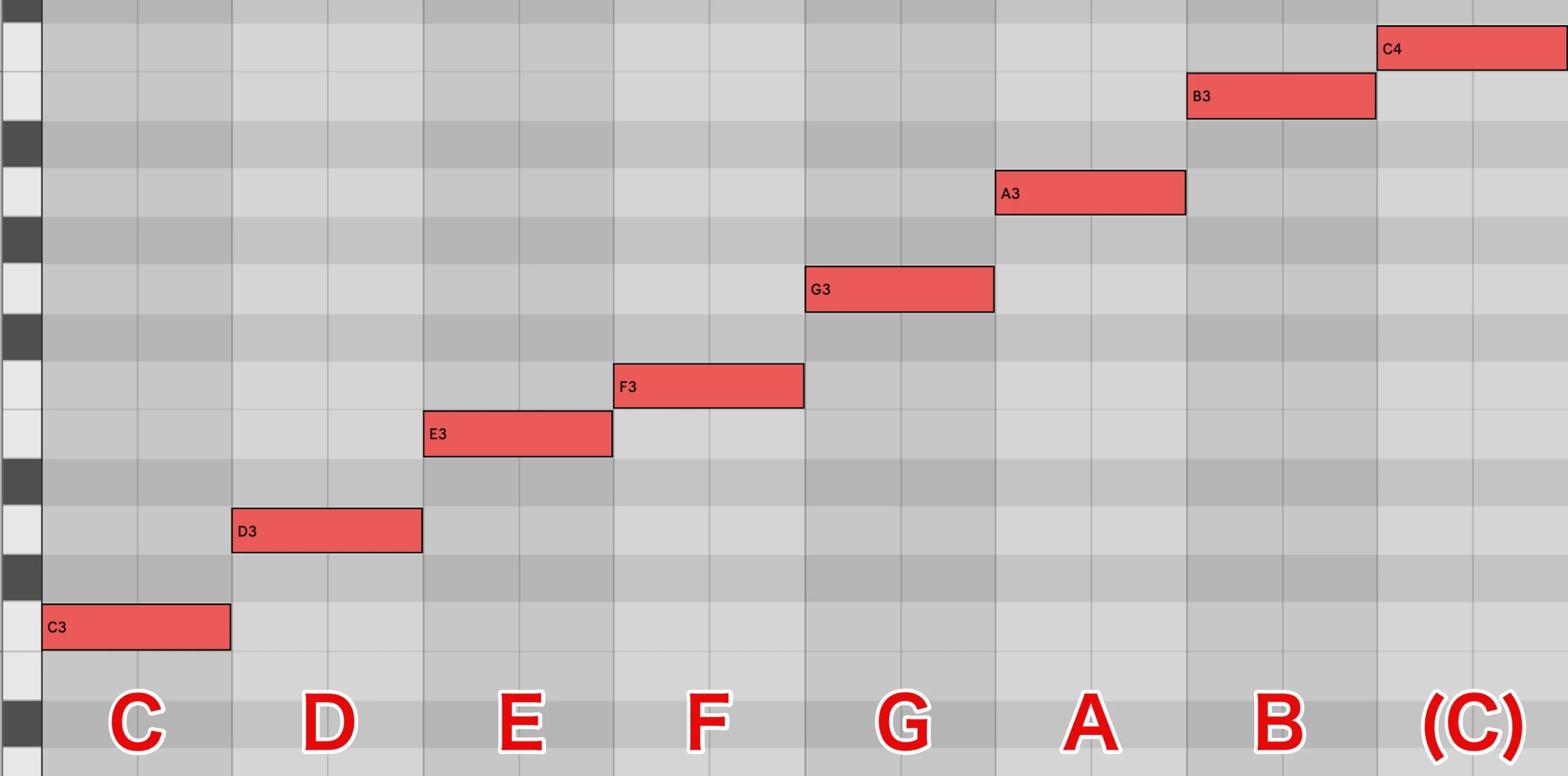

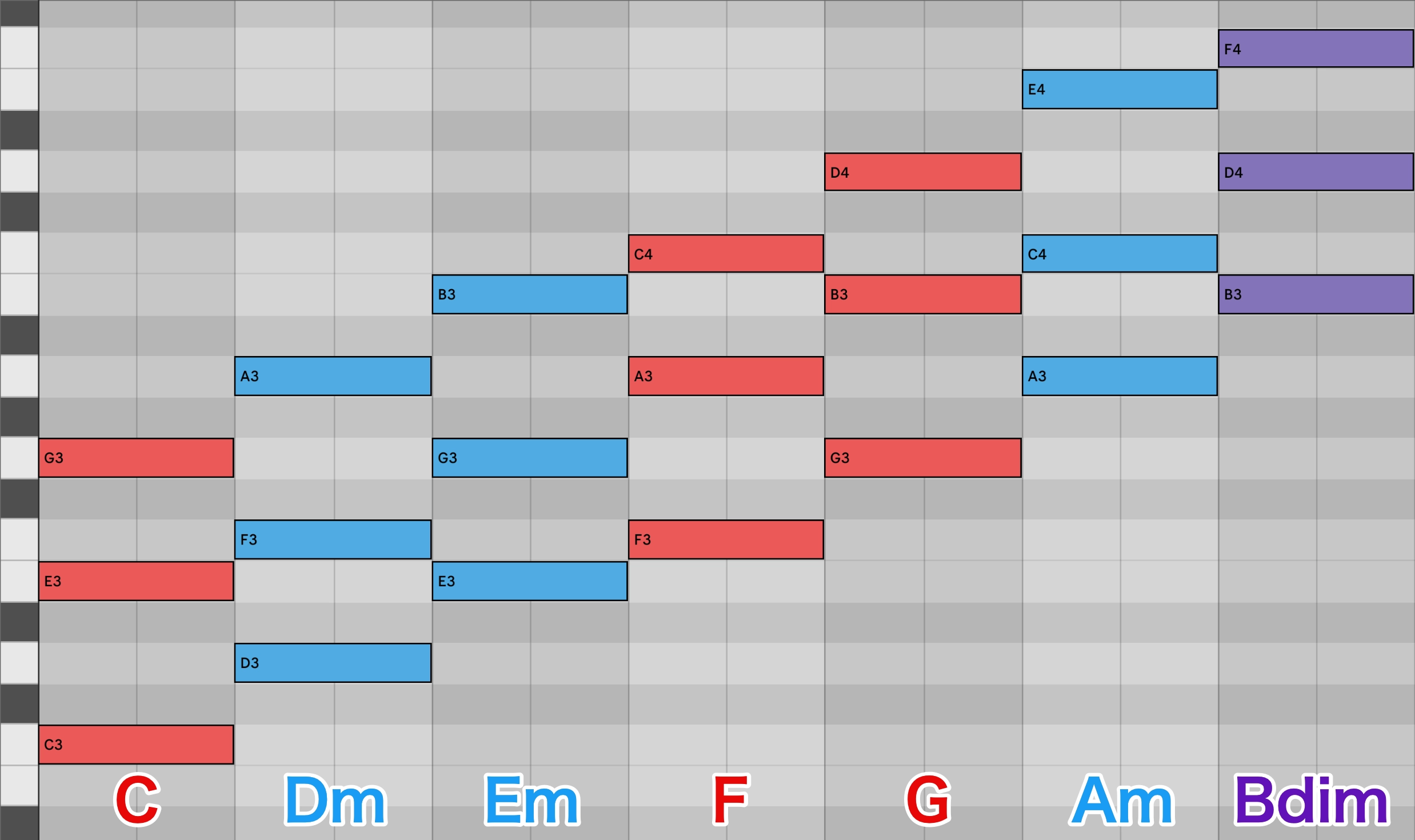

まず、Cメジャースケールを用意します。

最初の音の「C」に対して、右に向かって一つ飛ばしで2つの音を積み重ねます。

「D」を飛ばして「E」、次に「F」を飛ばして「G」です。

DAW上ならばコピーしていくと良いでしょう。

このようにして、Cメジャーコードができます。

次に、同じ⼿順をスケール内の他の⾳でも繰り返します。

例えば、「D」から始めて「F」と「A」(Dm)を積み重ね、「E」から始めて「G」と「B」(Em)を積み重ねます。

そうすると、5つ目の「G」で、一番上に重ねる音がなくなりますね。

下から持ってきても良いのですが、慣れないうちは、Cメジャースケールの2オクターブ目も打ち込んでおくとわかりやすいです。

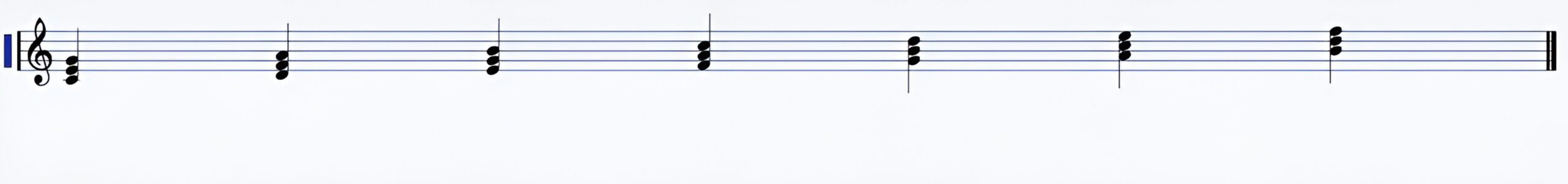

こうしてBまで終わったら、できあがった3和音のコードのグループを確認してみましょう。

これが、Cメジャーのダイアトニック・コードです。

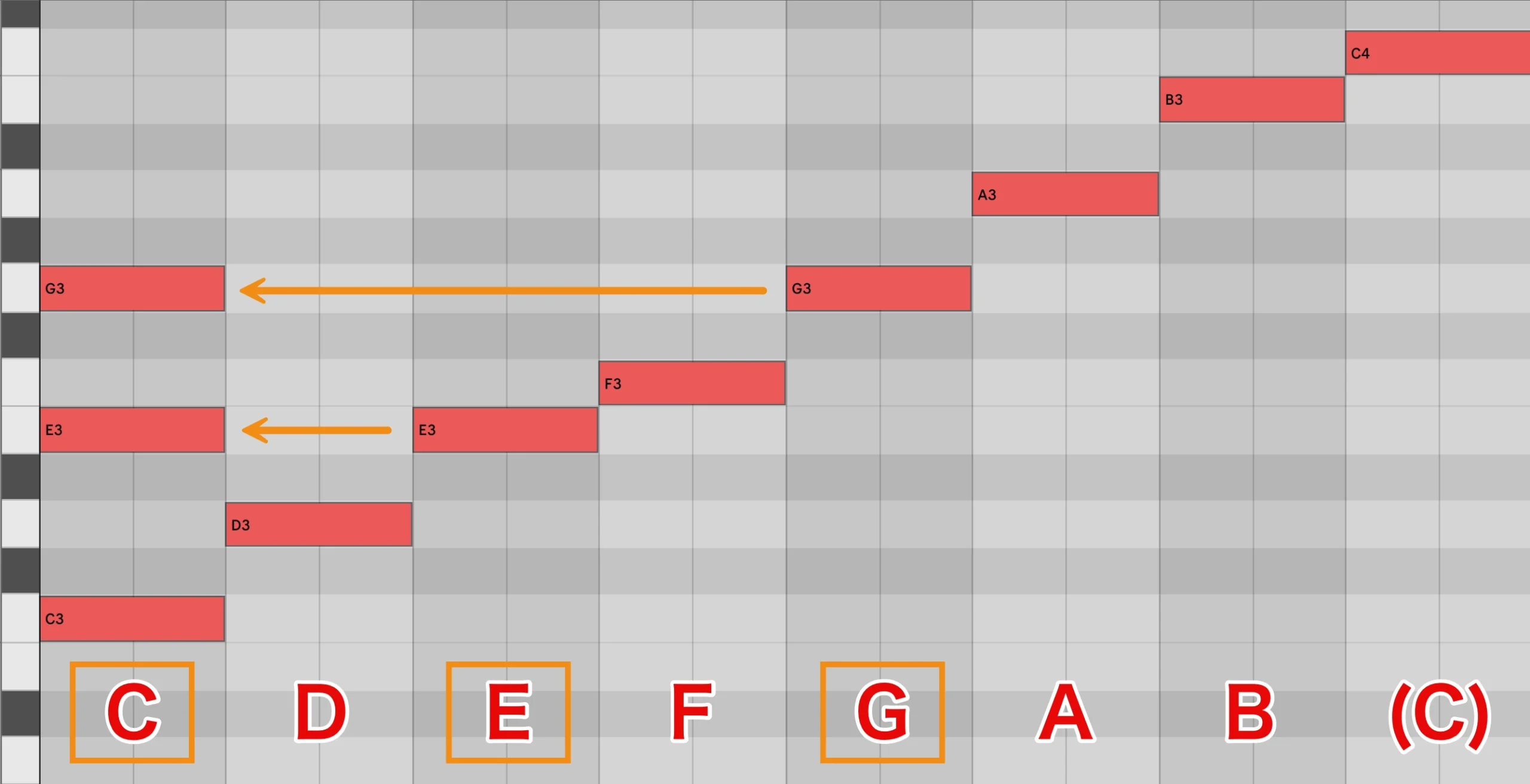

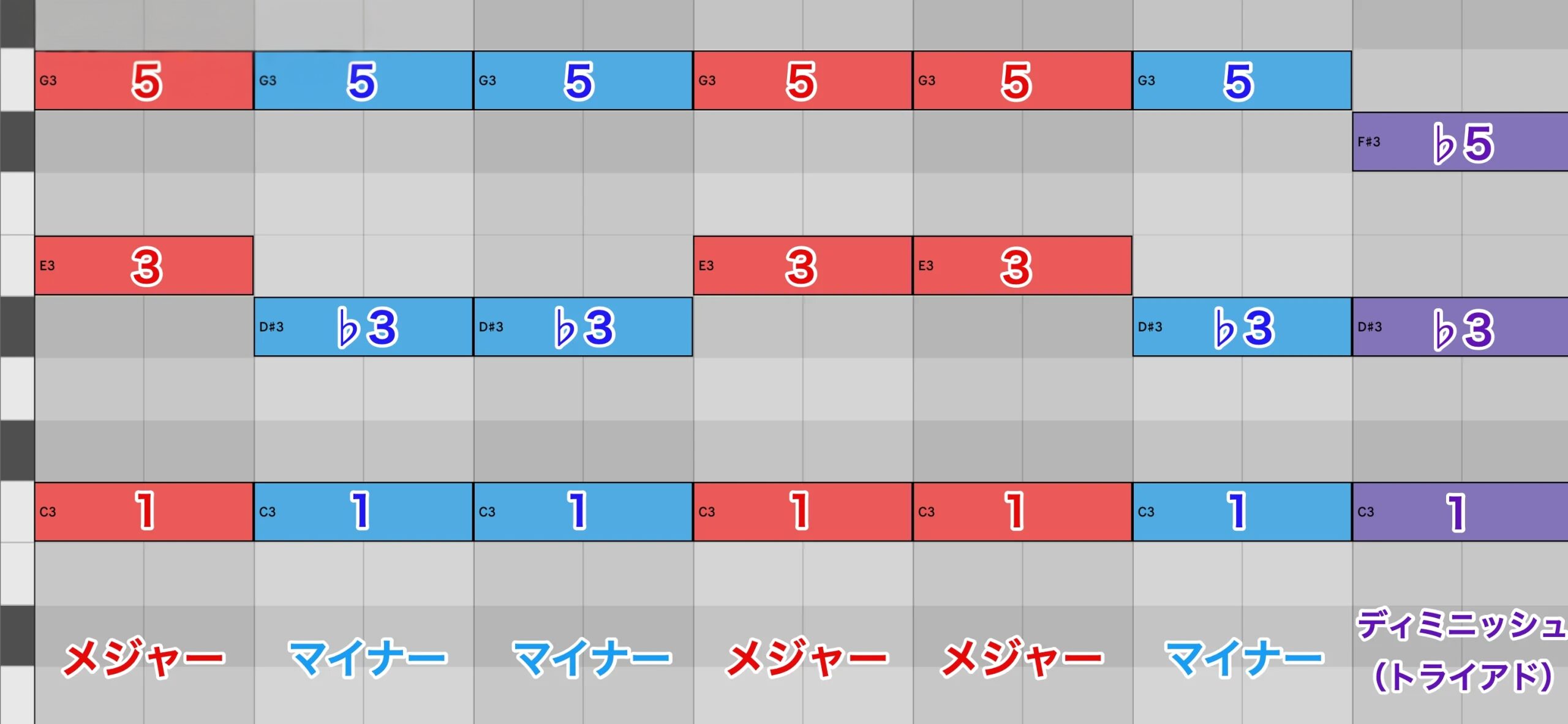

前回までの内容で、これらのコードが何のコードかすぐに分かる方もいらっしゃると思いますが、もし分からない場合は、すべてのコードのルートをCにしてみましょう。

※各コードの最低音がCになるようにずらします。

一番左のコードがCメジャーなので、それぞれのコードがメジャーなのか、マイナーなのか、あるいはディミニッシュ(トライアド)なのか、一目瞭然ですね。

元に戻して、ダイアトニック・コードの構成を見てみましょう。

左から順番に

メジャー マイナー マイナー メジャー メジャー マイナー ディミニッシュ

という並びになります。

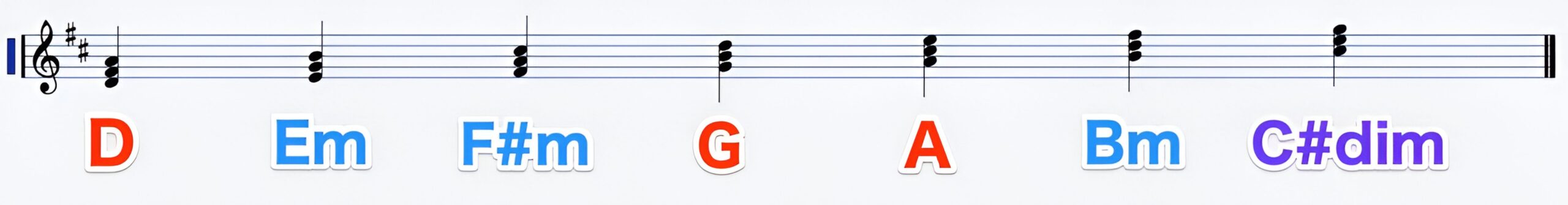

この構成は、他のメジャーキーであっても変わりません。

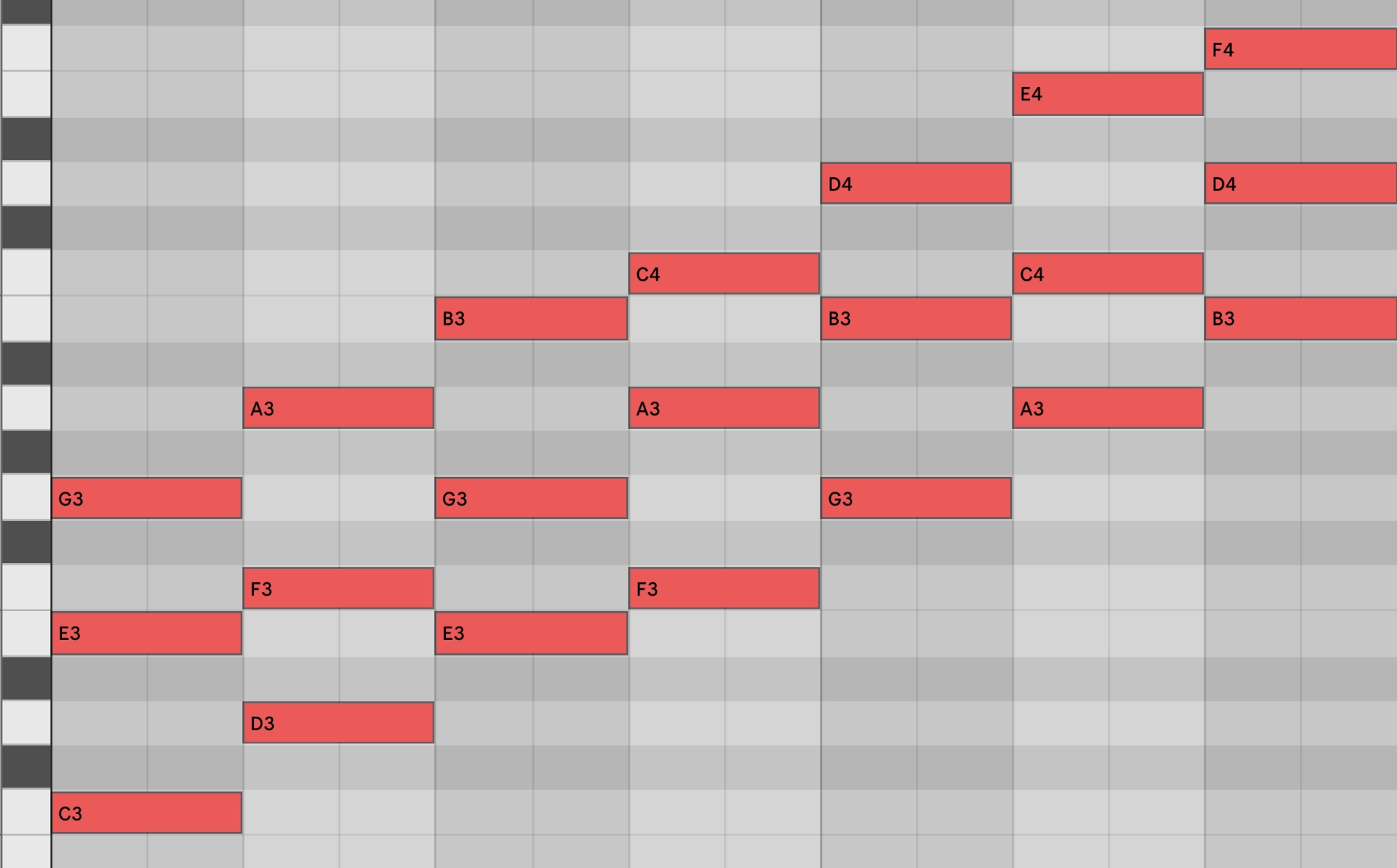

例:Dメジャー ダイアトニック・コード

キーに合わせたダイアトニック・コードをつける

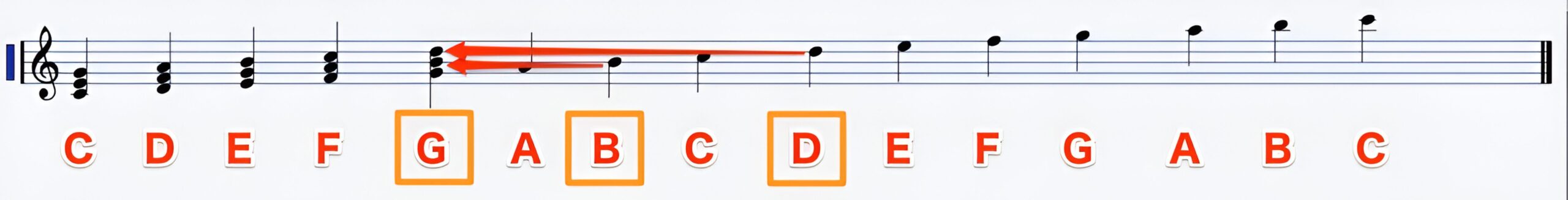

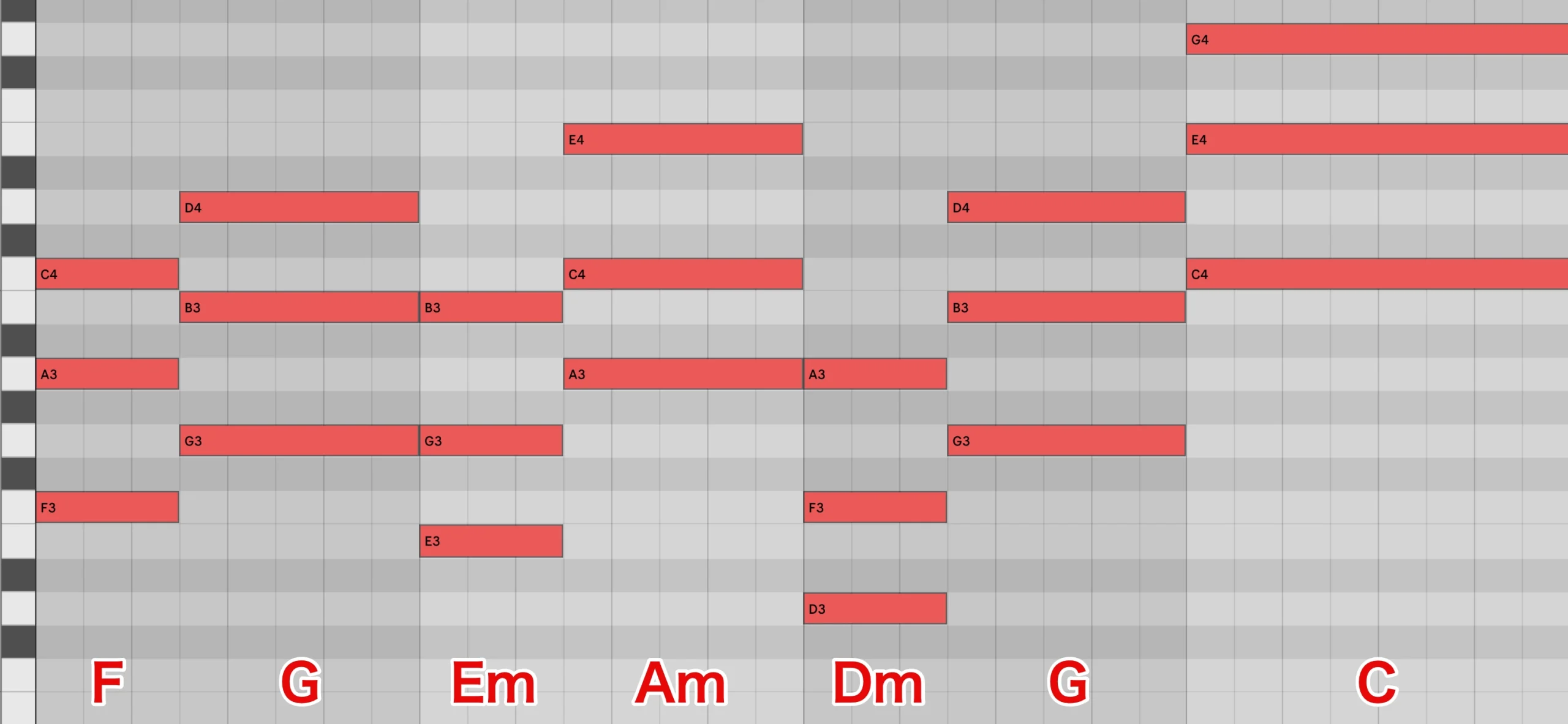

では、上で示したKey=Cのメロディに、Cメジャーのダイアトニック・コードをつけてみましょう。

ご覧の通り、すべてCメジャーのダイアトニック・コードで構成しましたが、非常に綺麗な響きで、スムーズに流れていきますね。

もちろんコードを選ぶ基準は他にもいろいろとありますが、まずはダイアトニック・コードを知っておくことで、格段に選択しやすくなり、応用の知識も得やすくなります。

また、スケールに数字を振ったように、ダイアトニック・コードにも覚える際の法則があります。

以降の回で触れていきますので、まずは今回の基本の内容をしっかり押さえておいてください。

次回は、4和音のメジャーダイアトニック・コードを取り上げます。