アボイド・ノート(回避音/前編)/音楽理論講座

メロディー作りの際に意識したい「アボイド・ノート」

今回は少し趣向を変えて、メロディー作りやメロディーへのコード付け、コードの置き換えなどの際に便利な知識となる「Avoid note =アボイド・ノート(回避音)」を学んでいきましょう。

まずはこちらのサンプルをお聴きください。

なんだか、うまくコードとメロディーが響き合っていない感じがしますね。

これを俗に”音が当たっている”状態と表現します。

「アボイド・ノート」は、一般的には「ナチュラル・テンション」「アヴェイラブル・ノート・スケール」「ペアレントスケール」といった概念と同時に説明されることが多いですが、ここでは分かりやすさを重視し、まずは上の例のような”音が当たっている”状態を避けるための実践を行っていきます。

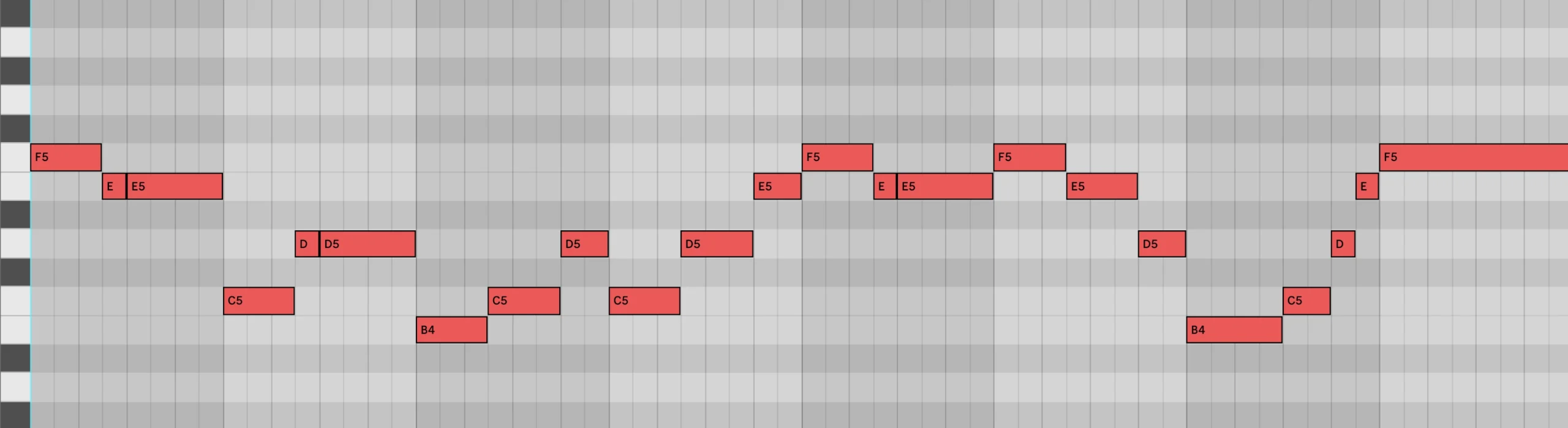

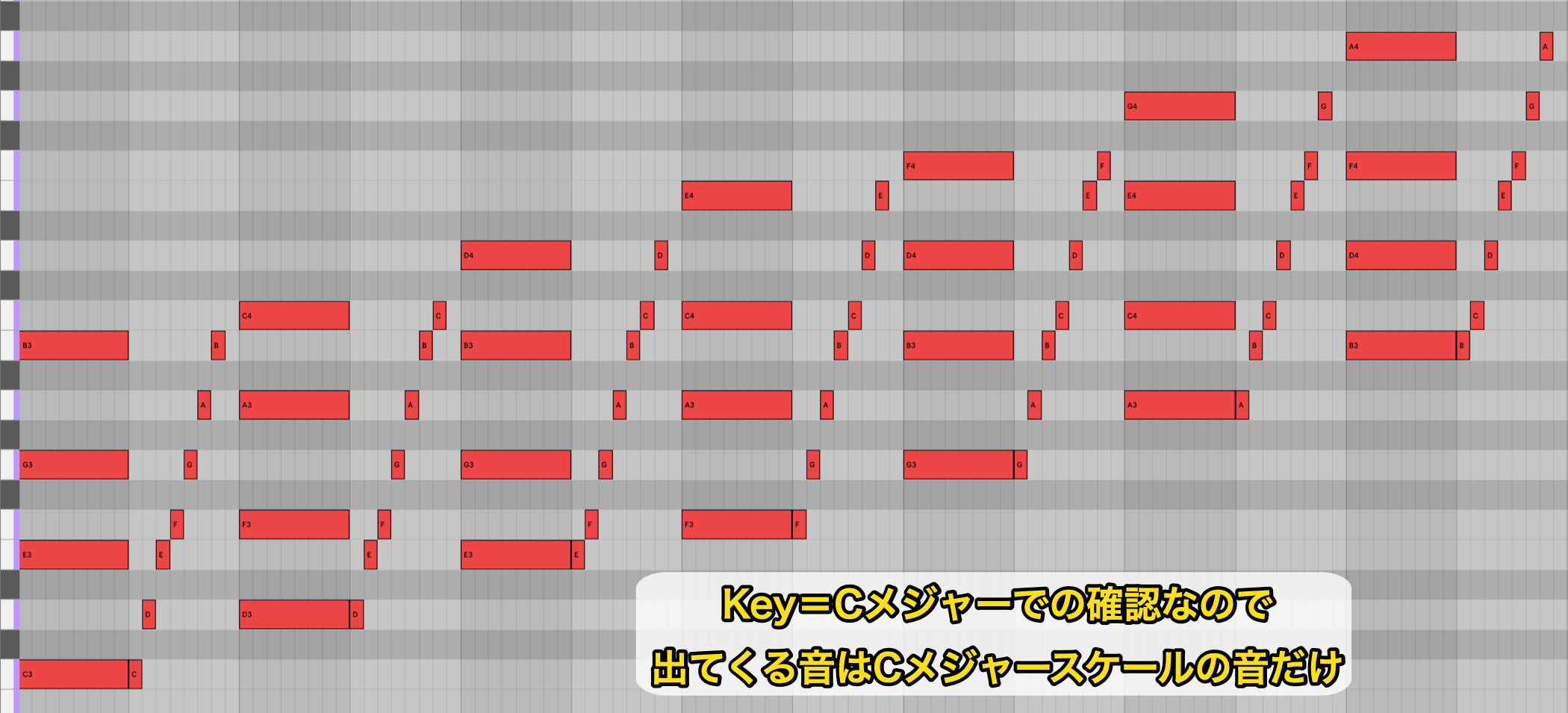

譜面とピアノロールでも見てみましょう。キーはCメジャーです。

- メロディー

メロディーは確かにCメジャースケールの音でできていますね。

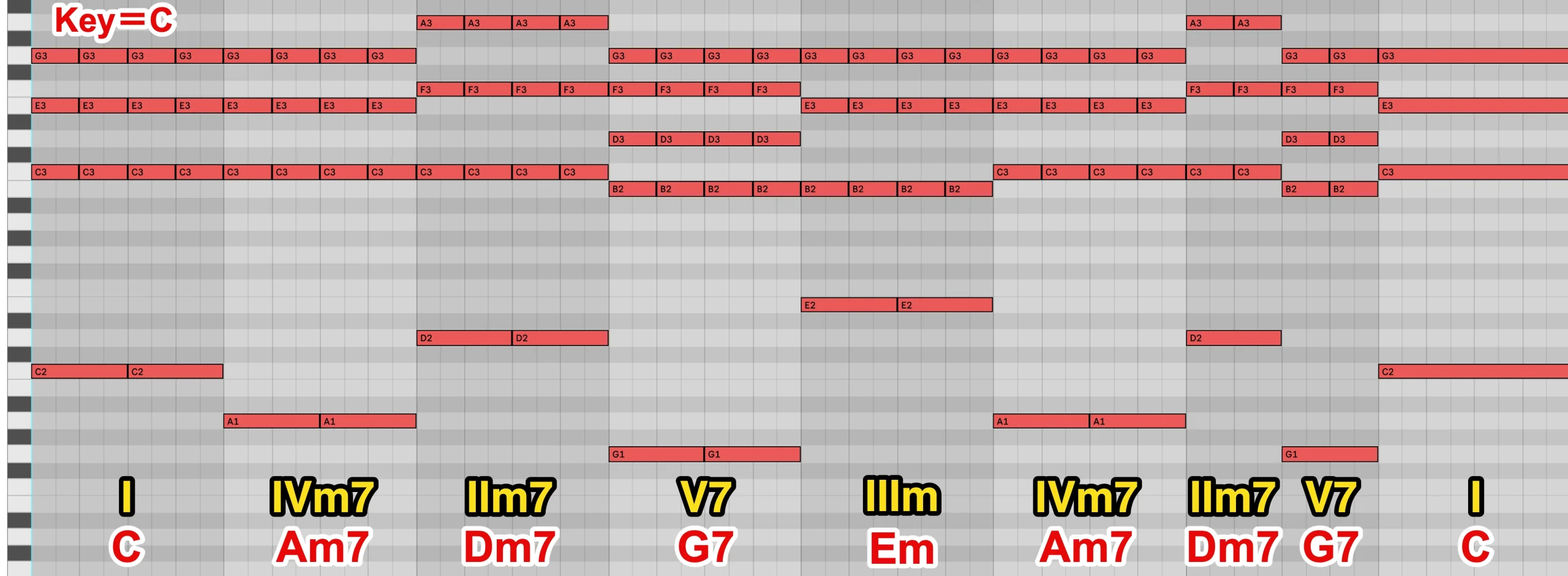

- コード

コードもCメジャーのダイアトニックコードでできています。

それでも響きが悪いということは、メロディーとコードの相性が良くない可能性があるということですね。

アボイド・ノートを判断する方法

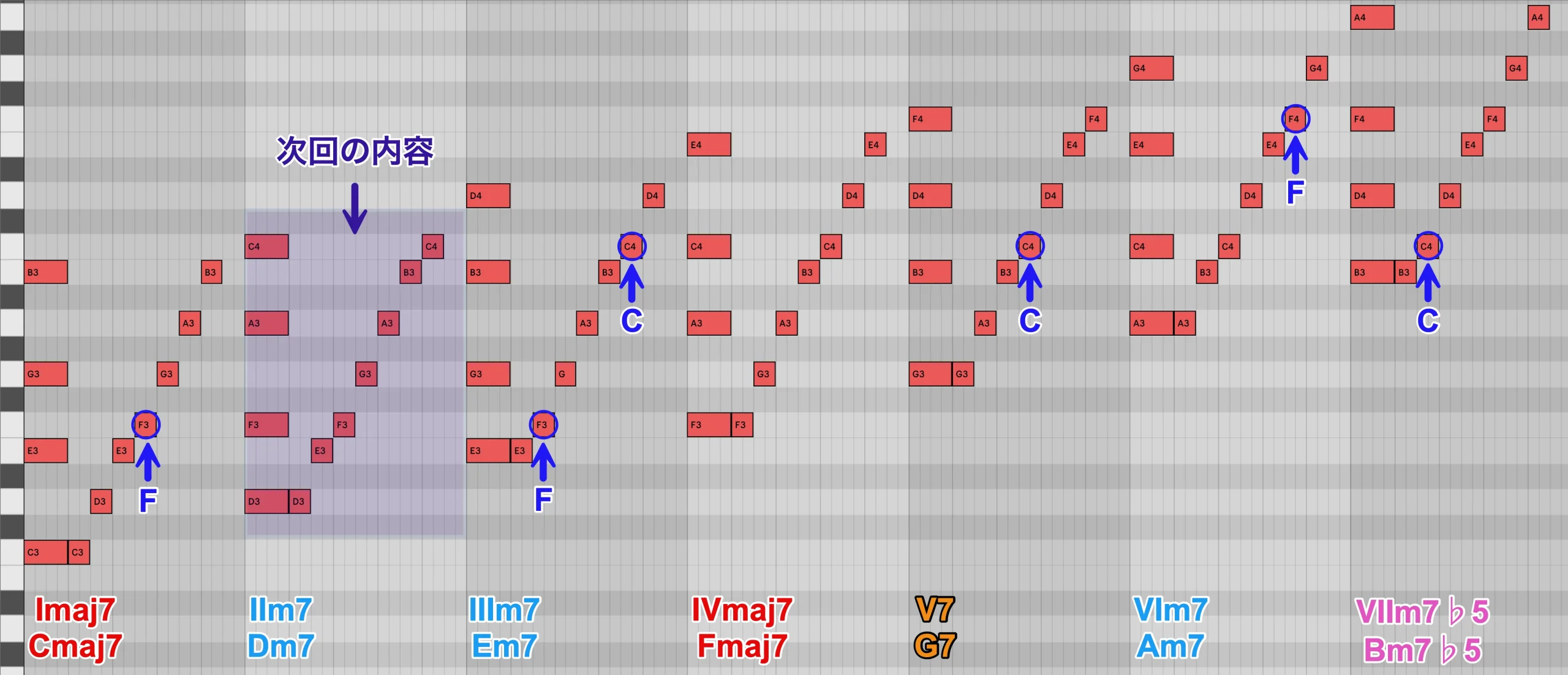

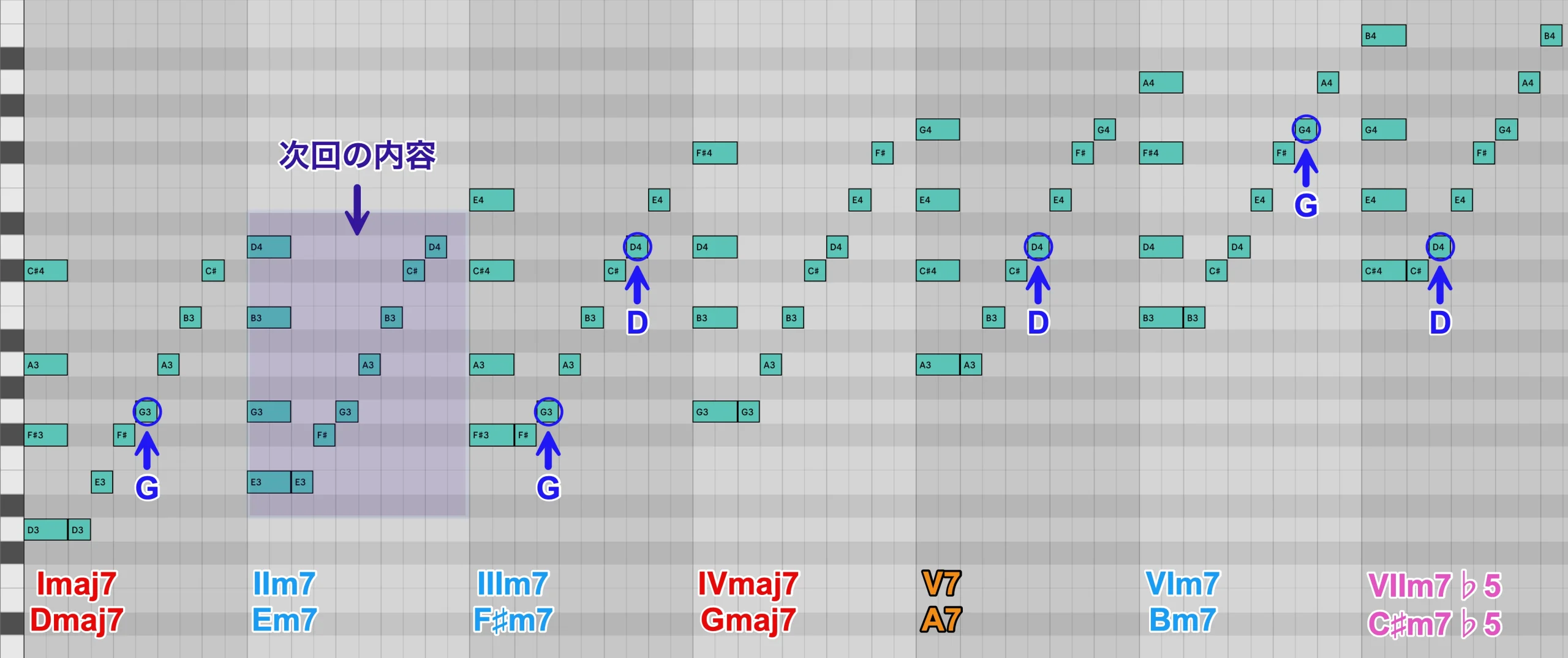

まずは画像のようにKey=Cメジャーのダイアトニックコードを1小節ずつ間隔を開けて打ち込んでみましょう。

例では4和音を使用していますが、3和音でも同じ結果となりますので、どちらでも構いません。

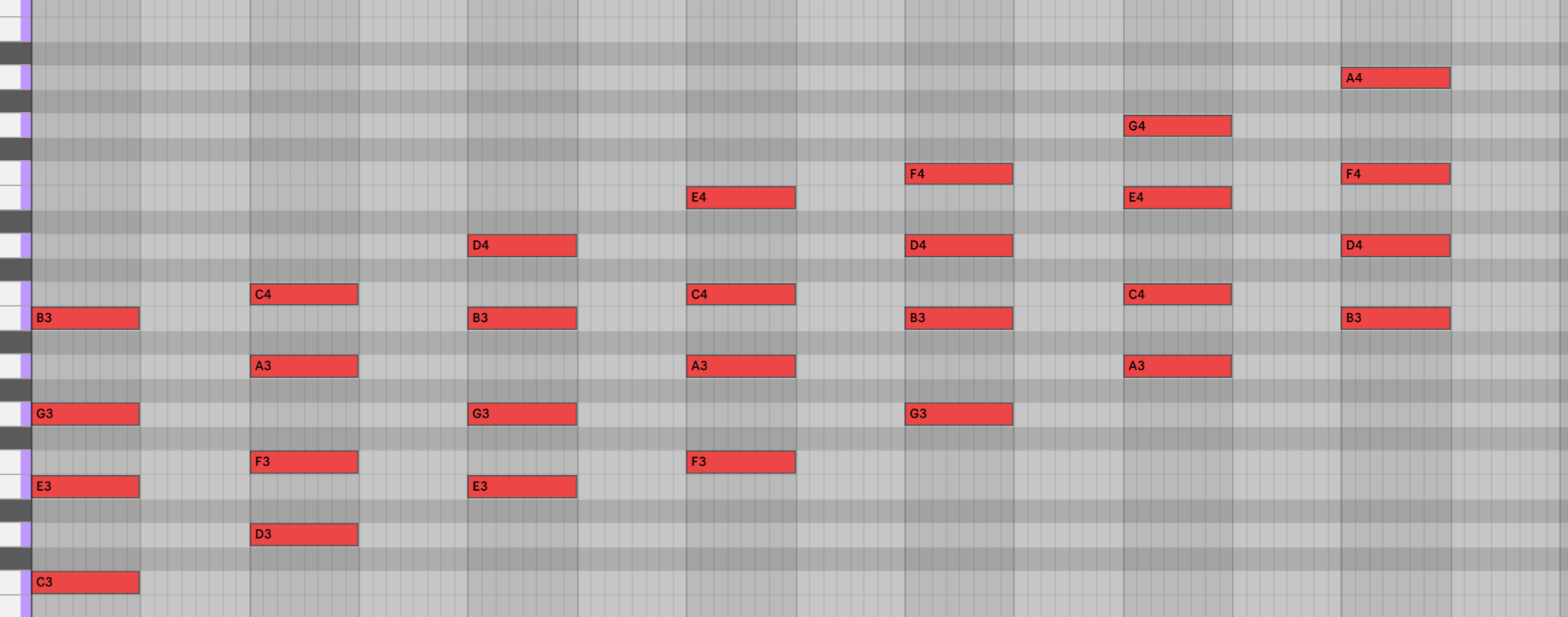

次に、各コードの右側に、”Cメジャースケールの音”を各コードのルート音から並べてみましょう。

完成したら、両者を見比べ、コードの構成音に対して”半音上”の関係にあるスケール音をチェックしていきます。

例えば、Cmaj7(ドミソシ)の場合は、「ファ」です。

青丸で囲んだノートが、左のコードに対するアボイド・ノートです。

各コードを鳴らしながら該当するアボイド・ノートを弾くと、音が当たっている状態を確認できます。

✳︎IIm7の箇所は、例外として2つほど考え方があるため、次回説明します。

もう少し固い言い方をすると、「コードと不協和な音」または「本来のコード機能を損なわせる可能性がある音」がアボイド・ノートです。

試しに、いくつか聴いてみましょう。

- Cmaj7に対してF

- Am7に対してF

- Emに対してCとF

やはり、響きが悪い感じがしますね。

※アボイド・ノートをコードの最低音(ベース音)で使用すると別のコードになります。

確認する際は、コード内またはコードより上で鳴らしましょう。

(この点についても、後の回で詳しく解説します)

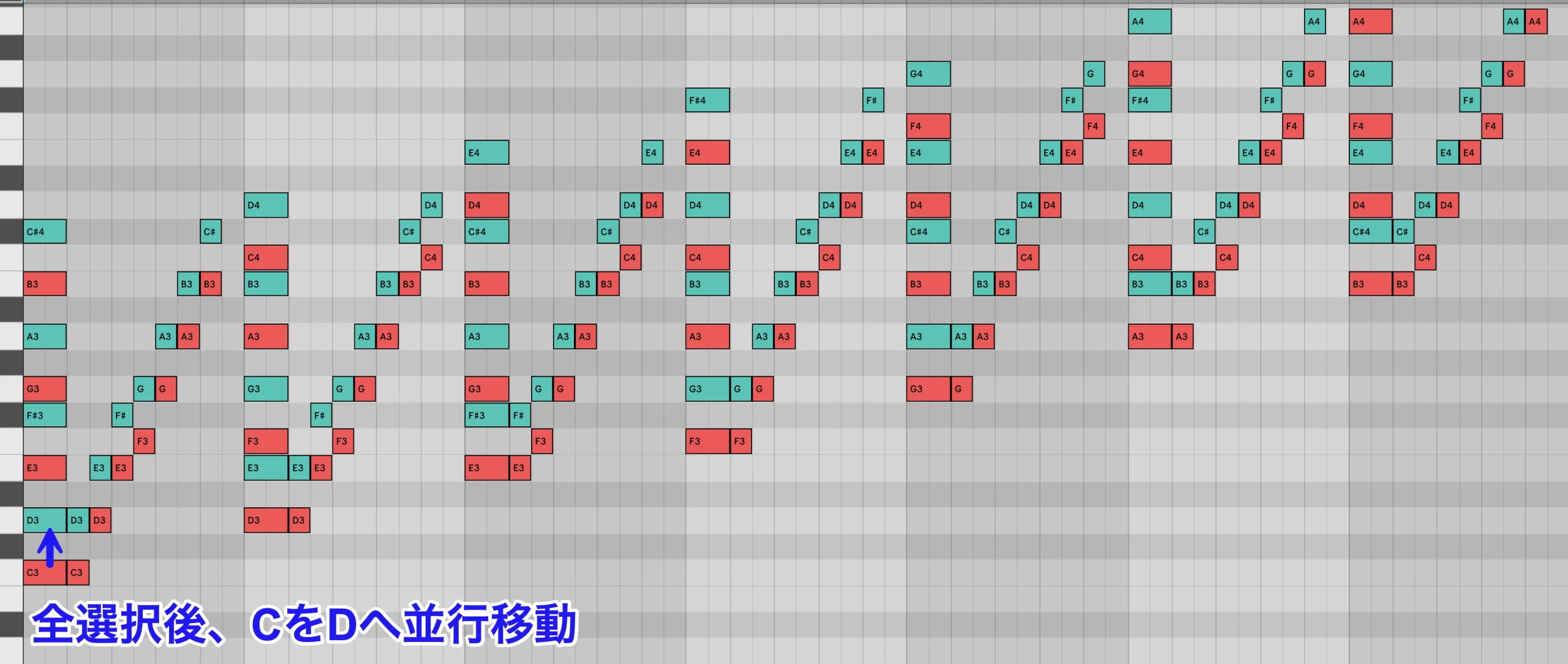

コードとアボイド・ノートとの関係は、他のキーでも変わりません。

例えば、key=Dメジャーのケースを知りたい場合は、ダイアトニック・コードの時と同様に、ノートを全選択して並行移動すればアボイド・ノートがわかります。

- Dmaj7に対してG

他のコードや他のキーについても、ぜひ実際に音を出して確認してみてください。

このように、コードとメロディーが綺麗に響かない際は、アボイド・ノート(コードトーンの半音上の音)を使用していないか気にしてみてください。

なお、アボイド・ノートは「絶対に使ってはいけない音」ではありません。

長く伸ばしたり、目立つ音として使用しなければ大丈夫です。

特に、メロディーのなかに短く入れる場合は違和感がなく、弱拍や裏拍上のアボイド・ノートは影響が出にくいといった傾向もあります。

使い方次第という面もありますので、明確に響きが悪いと感じたり、コードの置き換えを行う際に、チェックすべきポイントとして捉えてください。

次回は、IIm7の箇所の考え方や、アボイド・ノートとどう付き合っていけば良いのかについて、詳しく確認していきましょう。