Cubase 12 新機能のまとめ

ドングル廃止以外にも魅力的な新機能が満載

去年告知され、いつもより長い期間を要したCubase 12がついにリリースとなりました。

蓋を開けてみると、既に明らかになっていたUSBドングル廃止以外にも大きな機能追加・改善が行われていましたね。

その中でもプライオリティが高いと思われるものをピックアップし、解説していきたいと思います。

- 1Steinberg Licensingによるオンラインアクティベーション

- 2オーディオからのコード検出 [Pro / Artist / Elements]

- 3オーディオワープ機能の向上 [Pro

/ Artist] - 4VariAudio スケールアシスタント [Pro / Artist]

- 5MIDI コントローラーとの連携向上 [Pro / Artist / Elements]

- 6新音源 Verve [Pro / Artist]

- 7新プラグイン FX Modulator [Pro / Artist]

- 8新プラグイン Raiser [Pro]

- 9SuperVision に新モジュール追加 [Pro / Artist]

- 10その他の改善点

それでは、一つ一つ見ていきましょう。

Cubase12 新機能のまとめ 動画

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://bit.ly/2UiQvP5

Steinberg Licensingによるオンラインアクティベーション

既に告知されていましたが、今回からUSB e-Licenserが不要となり、オンラインアクティベーションが採用されました。

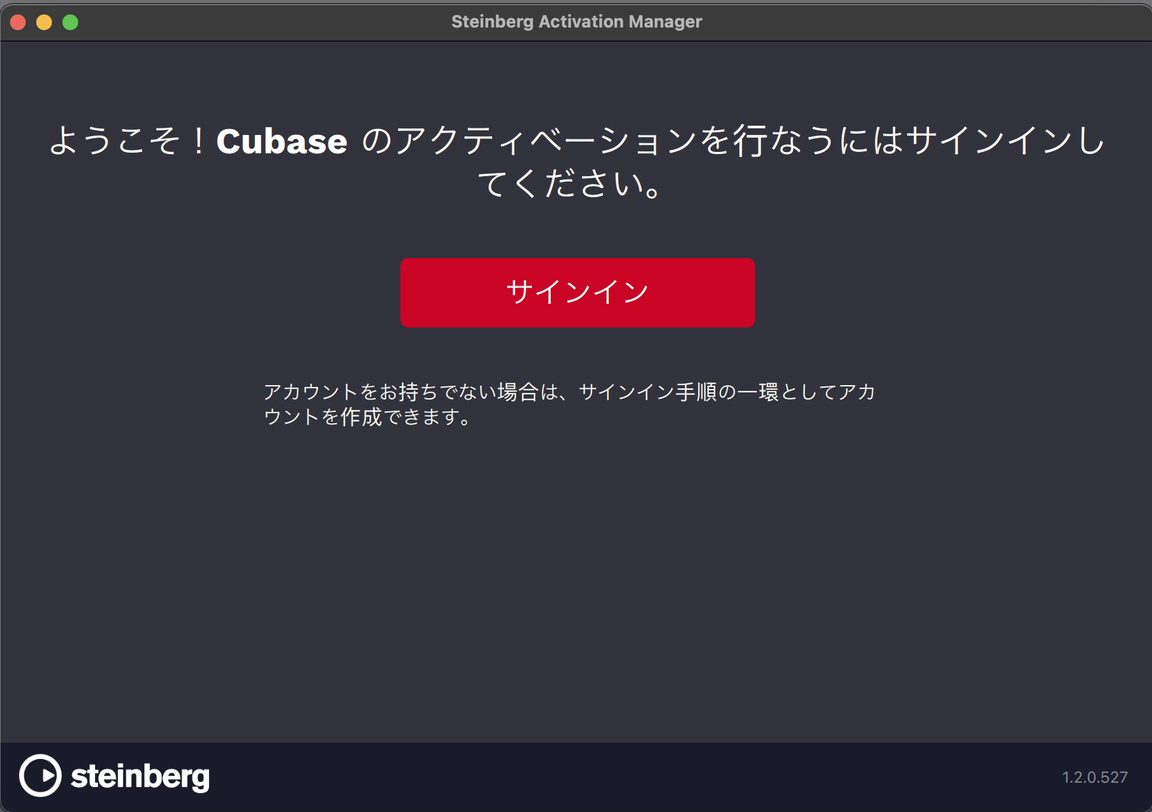

Cubase12をインストールすると、Steinberg Activation Managerが合わせてインストールされており、初回起動時に同時に立ち上がってきます。

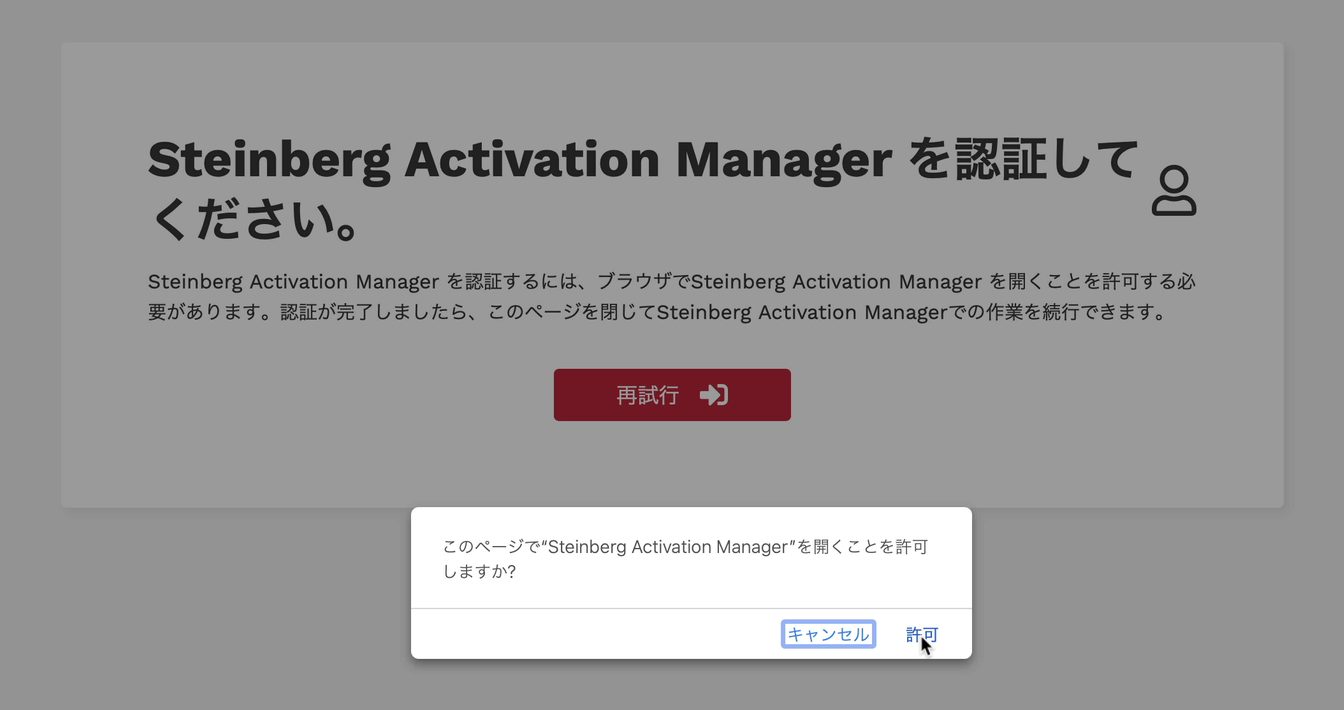

ここでサインインをクリック、ブラウザでログインし、ポップアップの「許可」をクリックします。

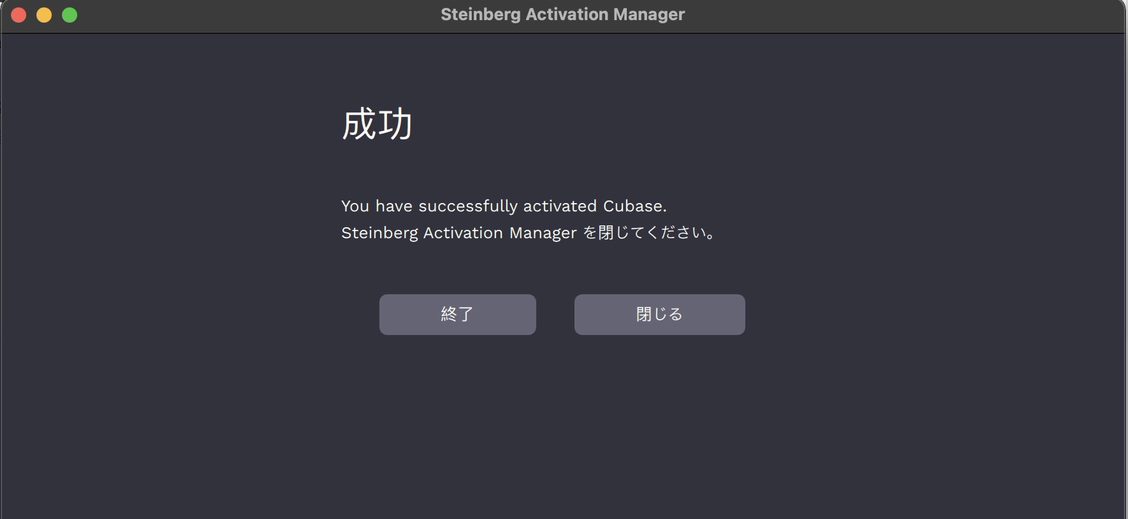

Activation Managerに「成功」と出たらアクティベーション完了なので、閉じてOKです。Cubaseの起動が進行します。

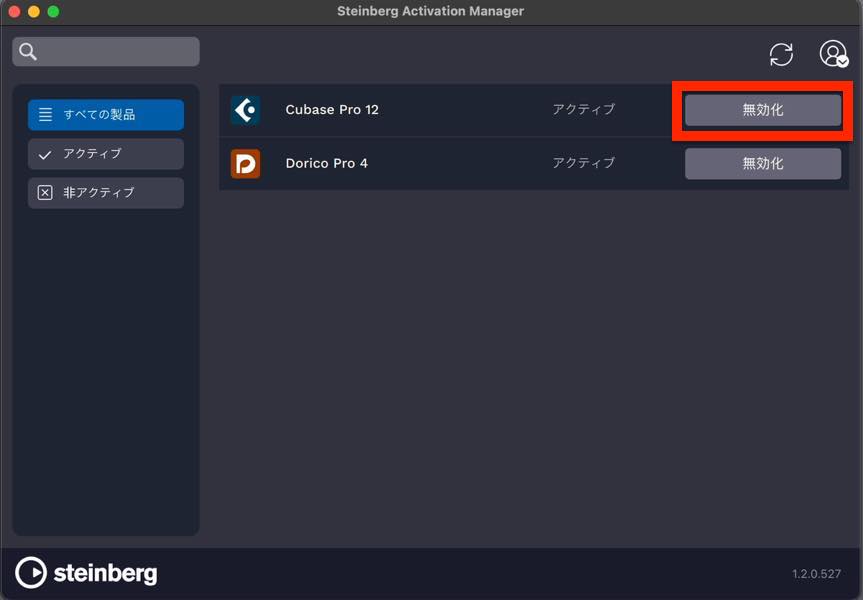

Steinberg Licensingでは1ライセンスあたり最大3台までのオンラインアクティベーションが可能です。

3台目以降をアクティベートしたい場合は、使用中のPCを無効にする必要があります。

「無効化」をクリックし、「アクティベート」の表示に変わったら、新しいPCでアクティベートが可能となります。

オーディオからのコード検出 [Pro / Artist / Elements]

Cubase 12では、従来のMIDIからのコード検出に加え、オーディオイベントからのコード検出が可能となりました。

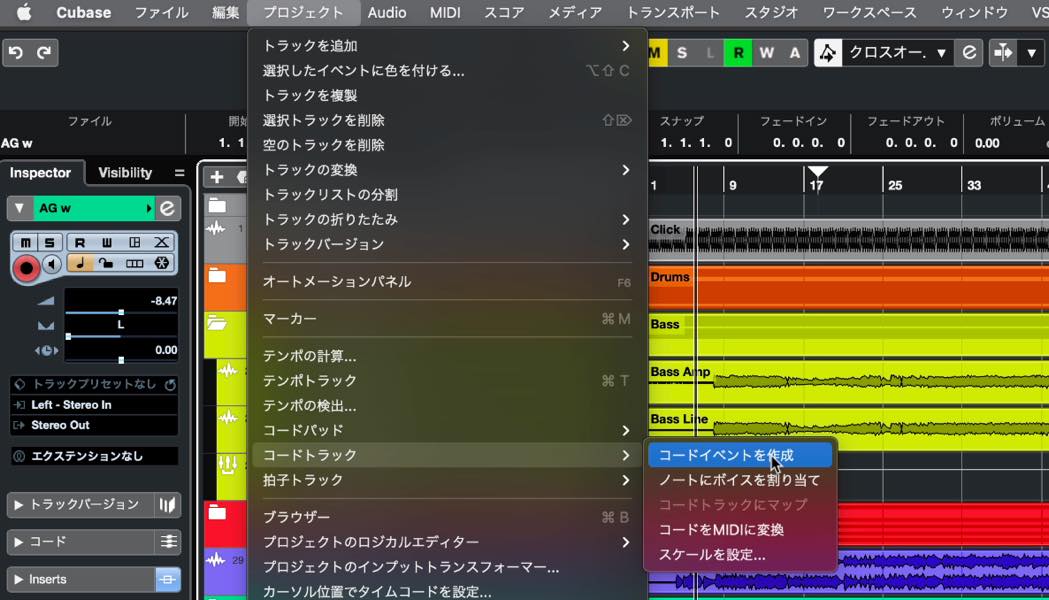

検出を行うには、オーディオイベントを選択し、プロジェクトメニュー>コードトラック>コードイベント作成を選択、

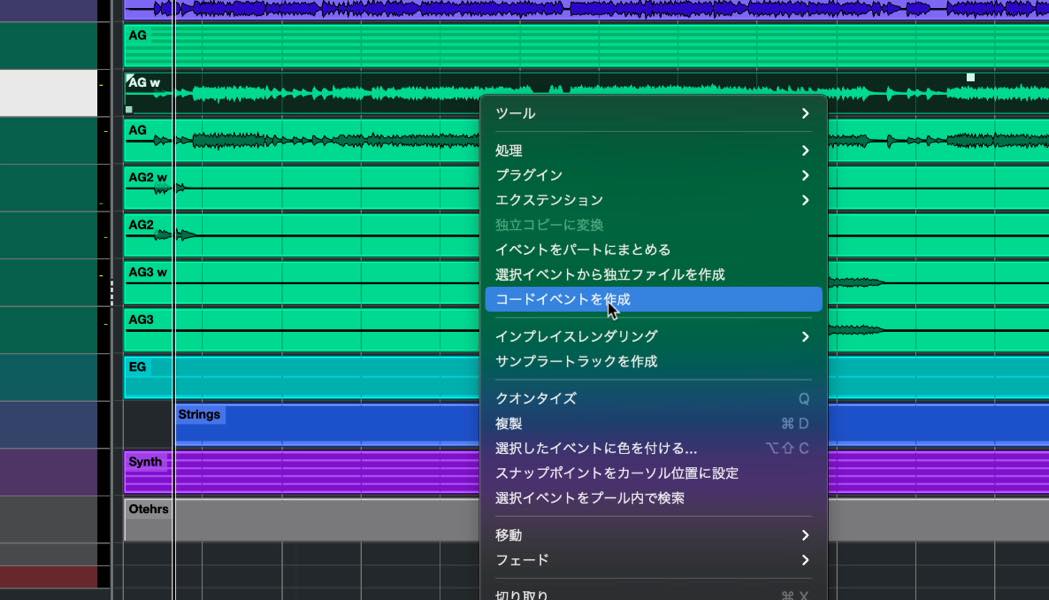

またはオーディオイベントの右クリックメニューから行うことも可能です。

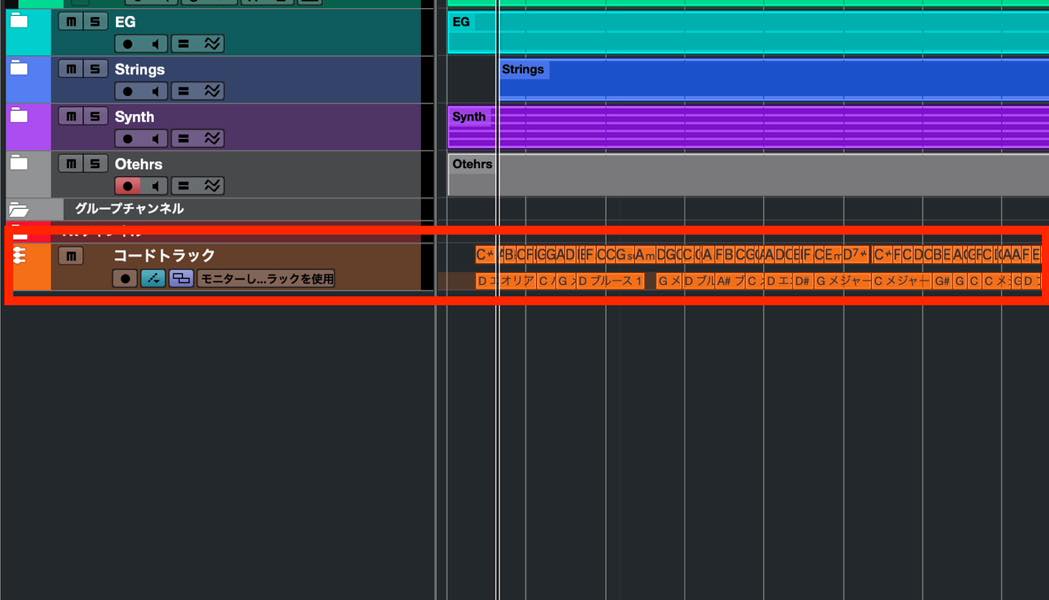

実行すると分析が行われ、コードトラックが作成されるとともに検出されたコードが展開されます。

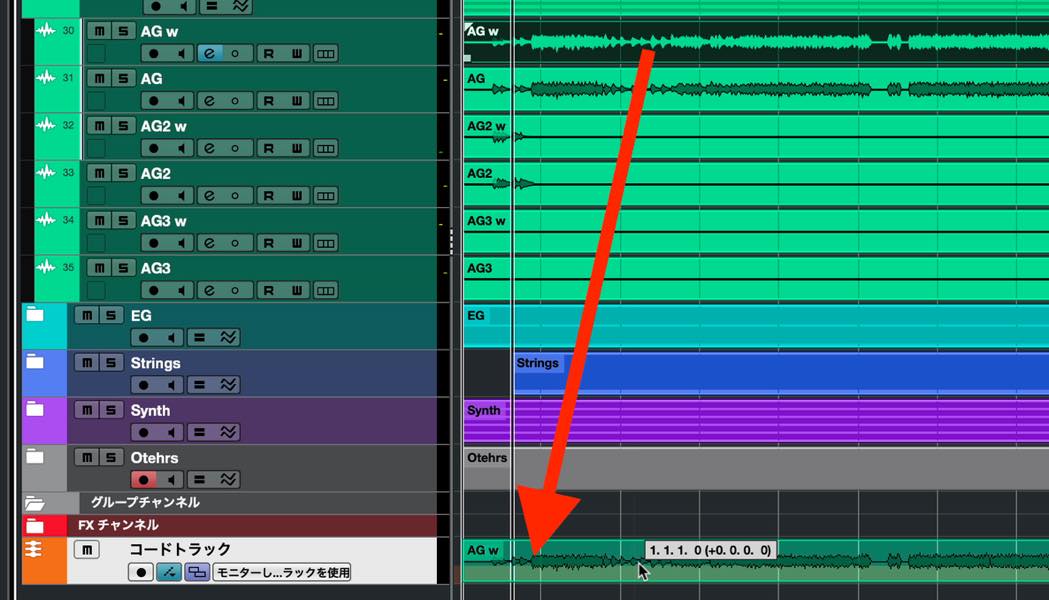

既にコードトラックがある場合は、そこにドラッグ&ドロップするだけでも検出してくれます。複数のオーディオイベントから検出させることも可能です。

この機能で検出されたコードイベントにはこのようなマークが表示されます。

コードをダブルクリックして行う編集では、検出というタブが追加され、採用されたコード以外の可能性が高いものが表示されますので、ここから選択することも可能です。

コードのタイミングも検出されていますが、ズレている場合はクオンタイズを行うといいでしょう。

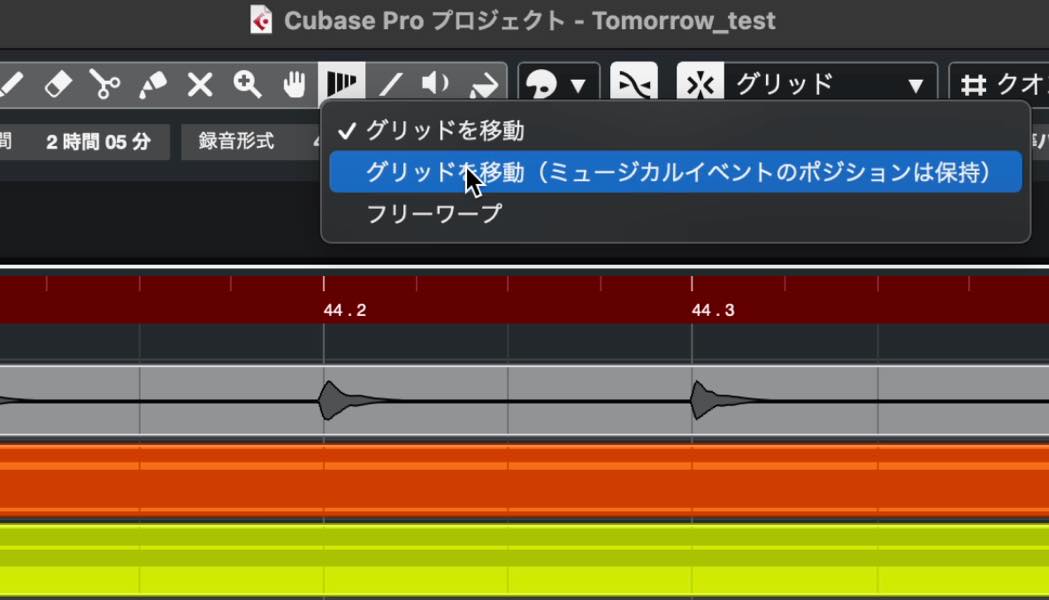

オーディオワープ機能の向上 [Pro / Artist]

※本機能はProのみに搭載の機能でした。お詫びして訂正いたします。[2022/6/3]

フリーワープがプロジェクトウィンドウ上で行えるようになりました。

オーディオワープツールを選択した状態でもう一度クリックし、フリーワープを選択します。

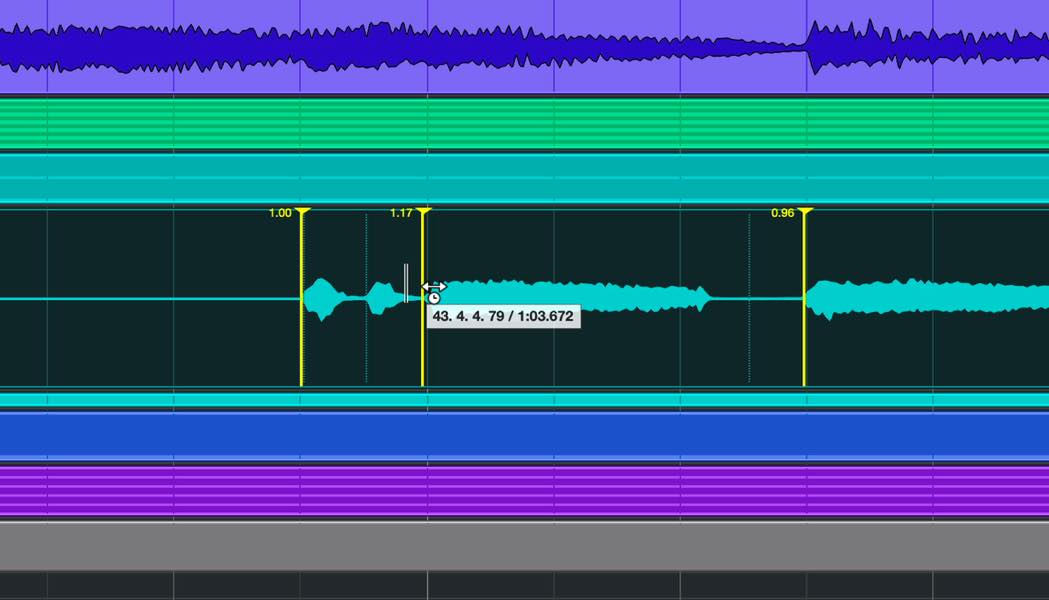

この状態でオーディオイベント上でクリックすると、ワープマーカーが追加され、サンプルエディタと同様にタイミング編集を行うことができます。他のトラックの波形を見ながらワープマーカを動かせますので、作業効率の向上が見込めますね。

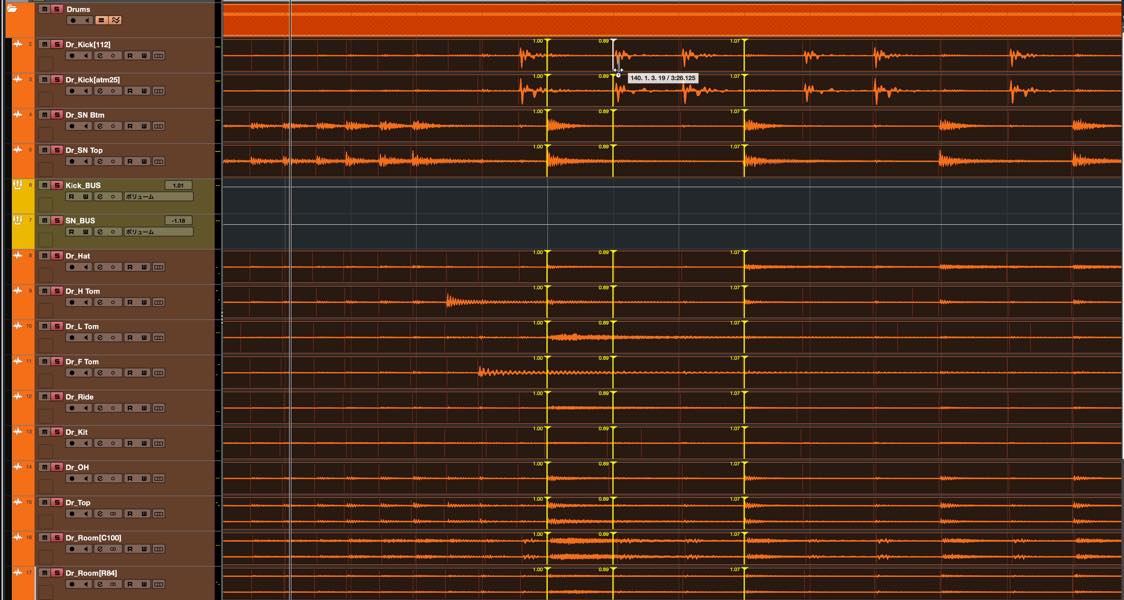

また、フォルダトラックにまとめたオーディオトラックについては、位相の同期を行うことが可能です。

こちらのボタンをクリックし、

フリーワープを行うと、フォルダ内の全オーディオイベントが同期してワープされます。

ドラムなどのマルチマイク収録を行った楽器に対しての編集が、非常に楽になりますね。

位相同期の対象となっている場合、サンプルエディタ内で行った編集も同期されます。

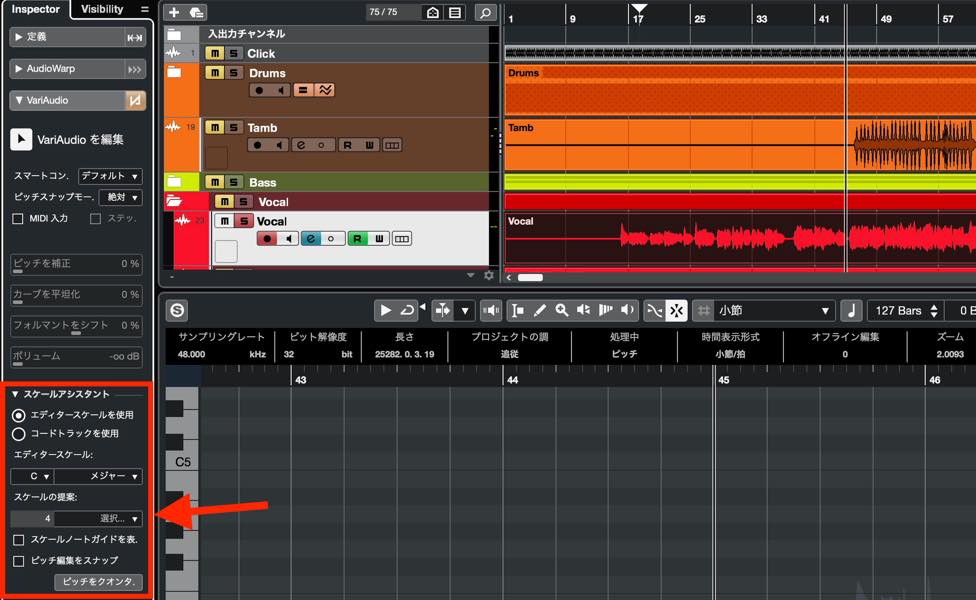

VariAudio スケールアシスタント [Pro / Artist]

Cubase 11よりMIDIエディタに導入されたスケールアシスタントが、VariAudio編集でも使用できるようになりました。

オーディオエディタのインスペクタに、スケールアシスタントの項目が追加されています。

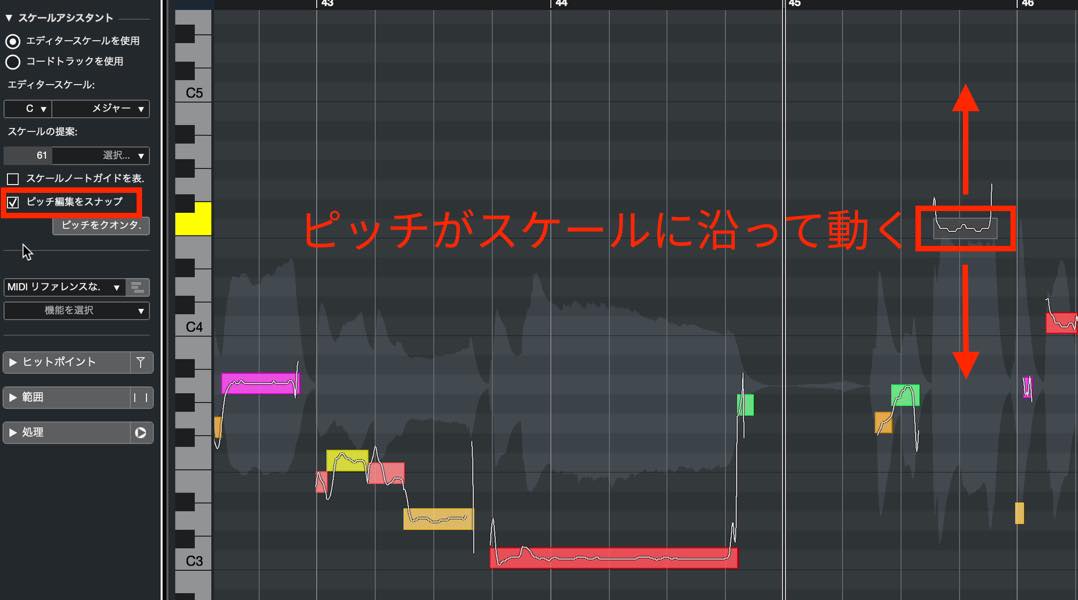

エディタースケールの設定、スケールノートガイドの表示、ピッチ編集のスナップといった基本的な機能はMIDIと同様です。

エディタースケールで曲のキーを設定し、スナップをオンにしてピッチを動かすと、スケールに則って動かすことができます。

目的のピッチを選択して、ピッチをクオンタイズボタンを押せば、最も近いスケール内のピッチにクオンタイズすることができます。

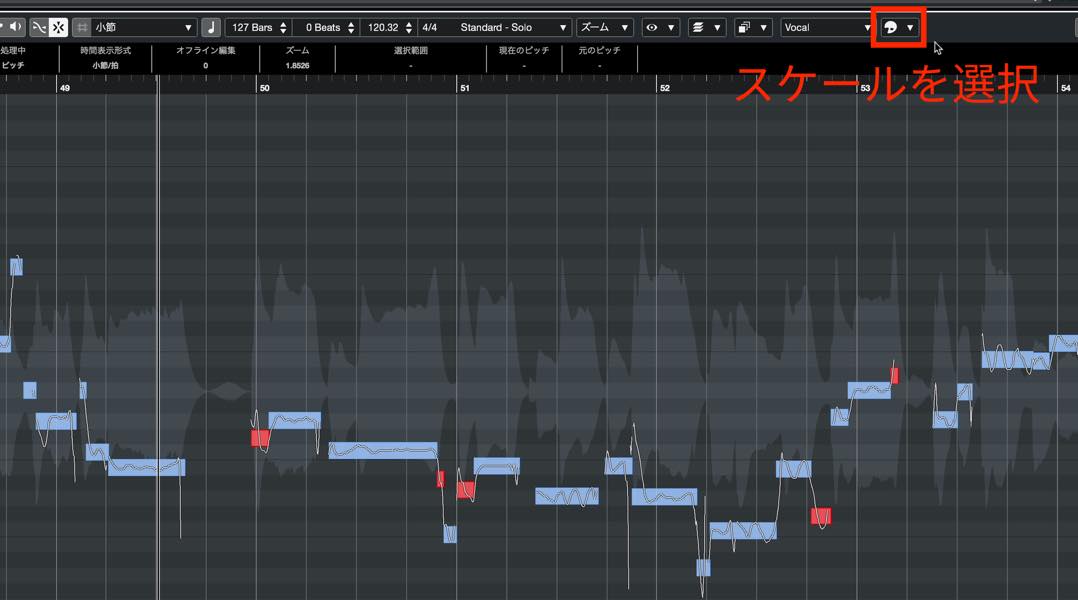

また、カラーで「スケール/コード」を選択すると、スケール外のピッチが赤色となり、簡単に判別することが可能です。

これらの機能の活用法として便利なのが、字ハモトラックの生成です。

メインボーカルから複製して字ハモトラックを作成する際、スケールにスナップさせれば基本的に音が外れることがないので、好きな度数分動かせば完成します。

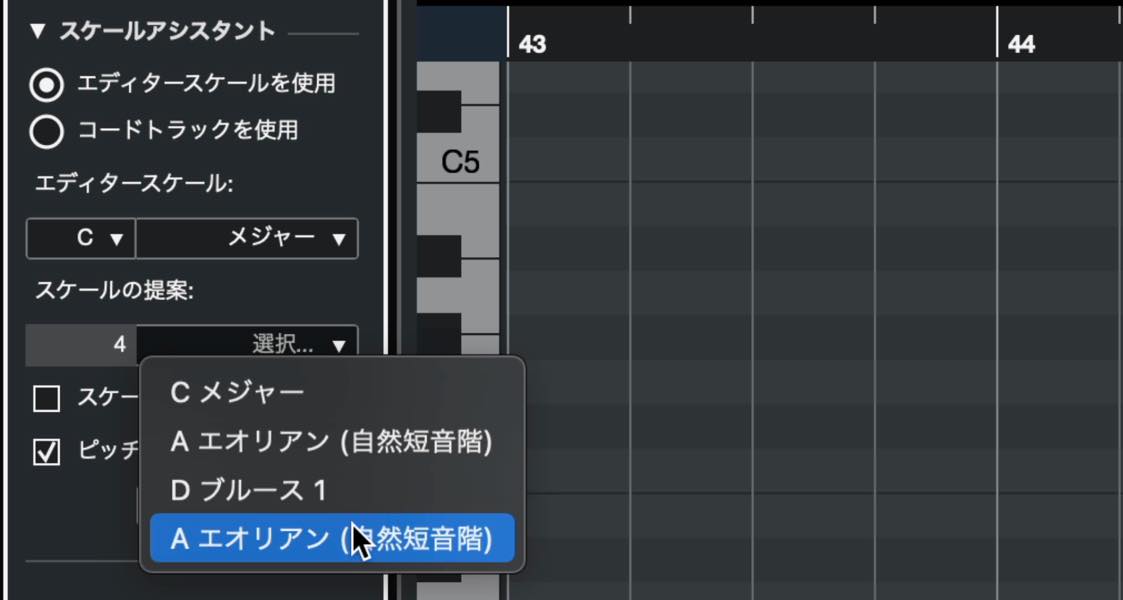

スケールの知識がない方でも、分析結果として提案されているスケールから選べますので安心です。

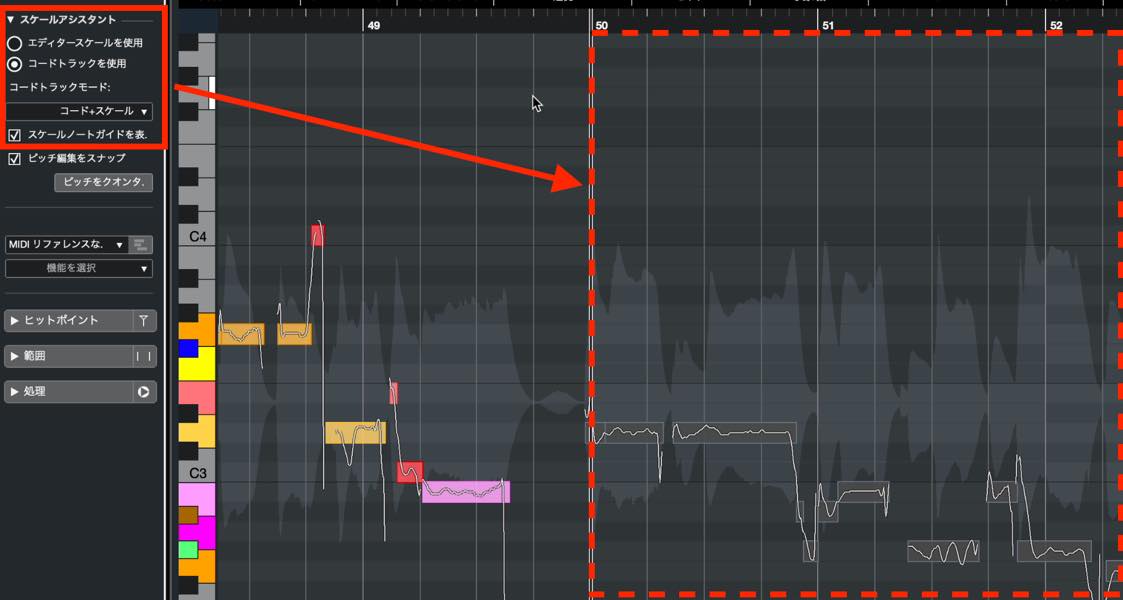

また、コードトラックを活用するのもおすすめです。

スケールアシスタントで「コードトラックを使用」を選択し、コードトラックモードを「コード+スケール」とすれば、スケールにもコードにもマッチするピッチにスナップさせることができます。進行を意識したハモリにしたい場合に便利です。

MIDI コントローラーとの連携向上 [Pro / Artist / Elements]

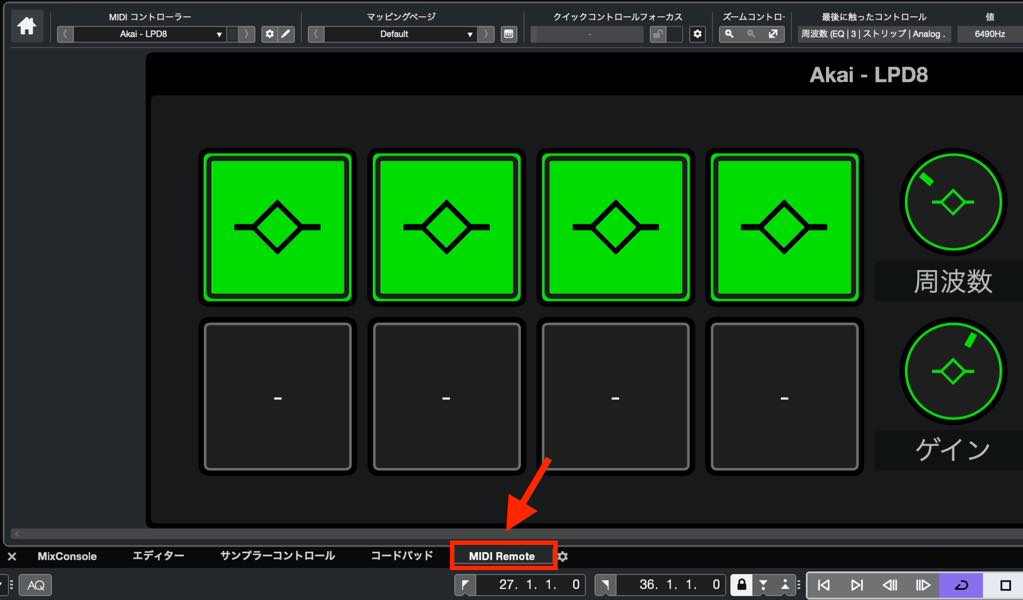

下ゾーンに新たにMIDI Remoteという項目が追加され、GUIでMIDIコントローラーを追加しセッティングすることができるようになりました。

なお、Cubaseにあらかじめ登録されているMIDIコントローラーを接続すると、このように自動的にマッピングされた状態で表示され、即座にリモート操作ができるように設計されています。

登録外のコントローラーでも簡単に追加することができます。

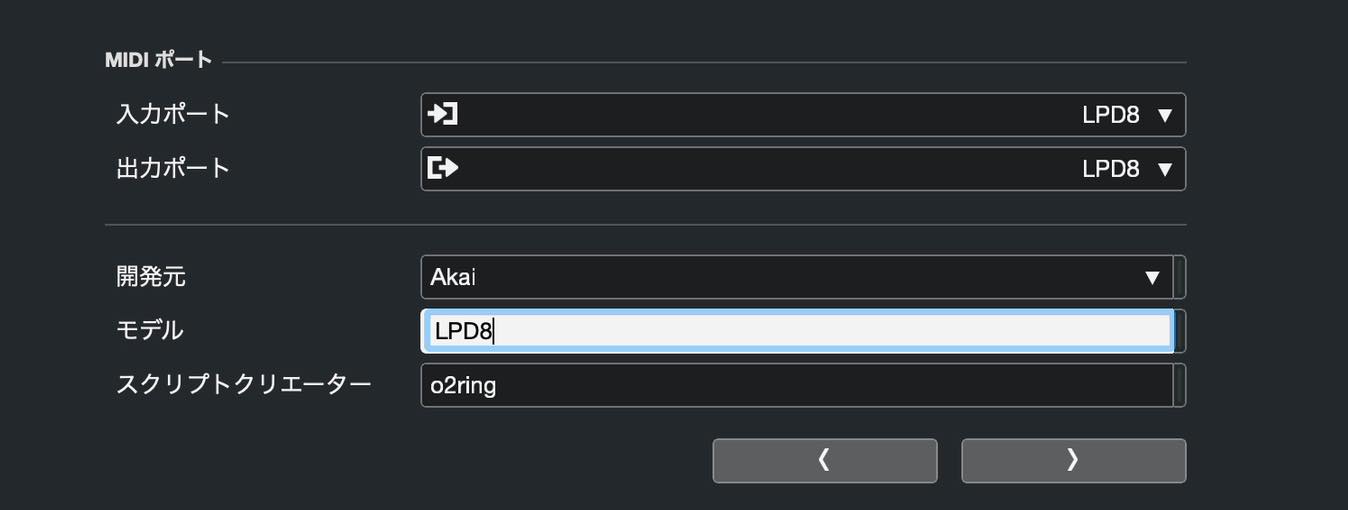

プラスボタンをクリックし、入力ポートと出力ポートを接続したいMIDIコントローラーとします。モデル名も入力しておくとわかりやすいでしょう。

次へと進み、ボタンやノブを配置していきます。左のメニューからタイプを選択し、MIDIコントローラーを触ることでアサインすることが可能です。実機の配置に合わせるとわかりやすいでしょう。

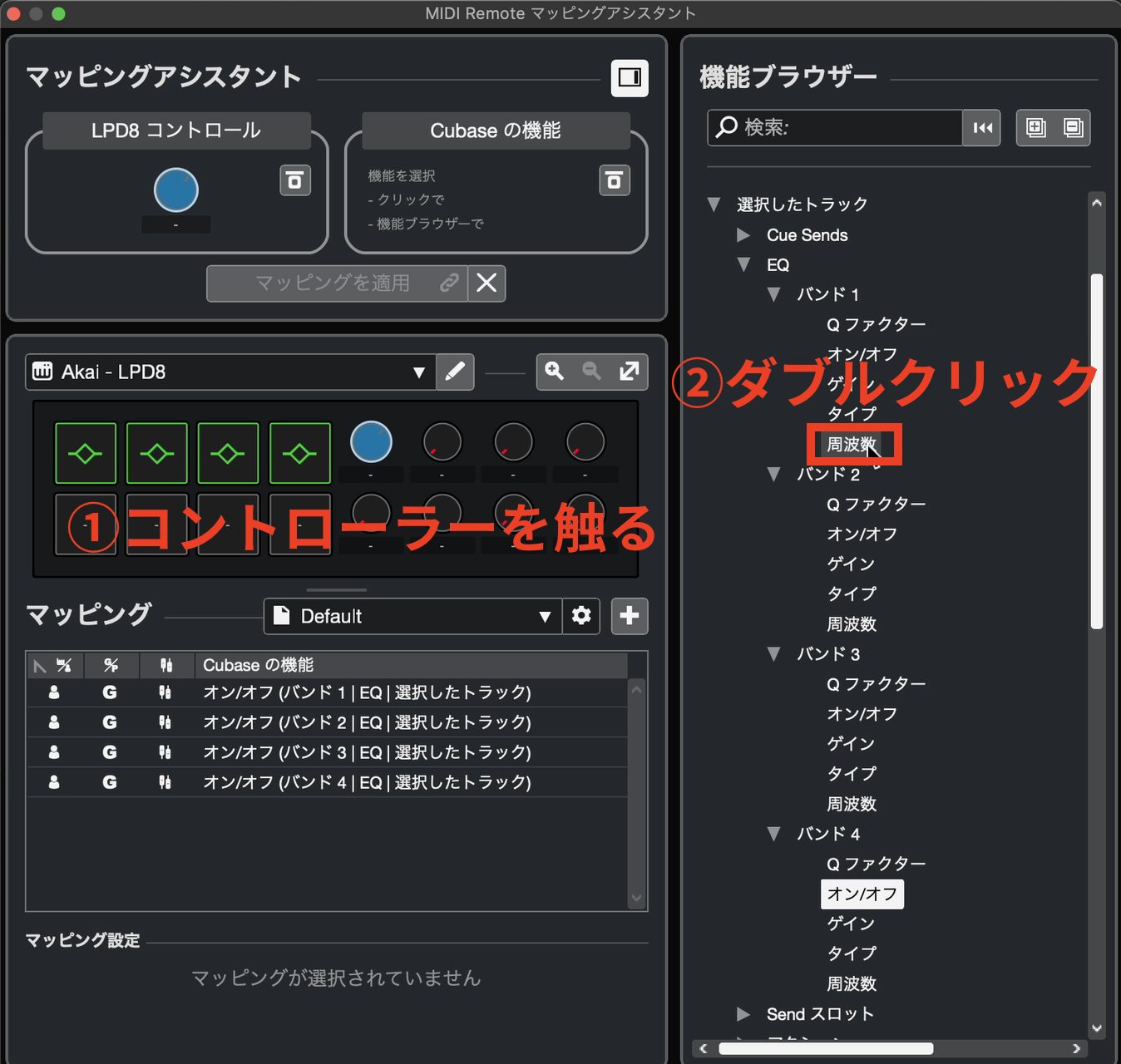

配置できたら次へと進みます。マッピングアシスタントが表示されますので、マッピング対象のボタンやノブに触れて選択し、右のメニューから、マッピングしたい機能をダブルクリックします。

(機能ブラウザが表示されていない場合は、右上角のボタンをクリックしてください)

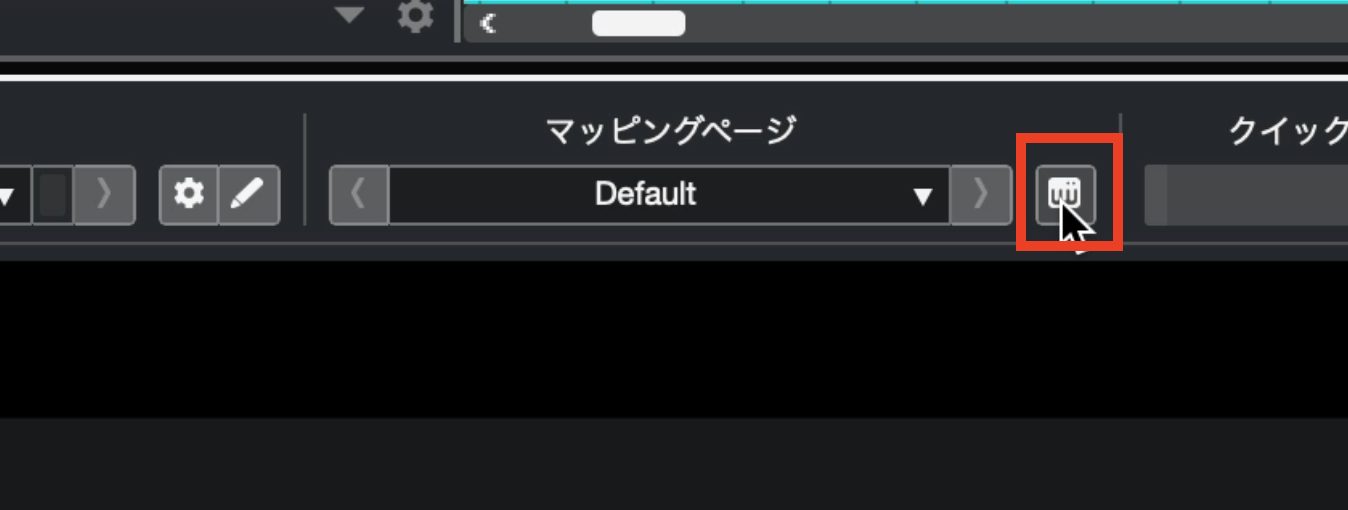

マッピングは複数登録しておくことができます。このボタンからマッピングアシスタントを開き、

プラスボタンで新規マッピングを登録します。

マッピングはマッピングページで変更することもできますし、

ボタンにマッピング切り替え機能をアサインすることも可能です。

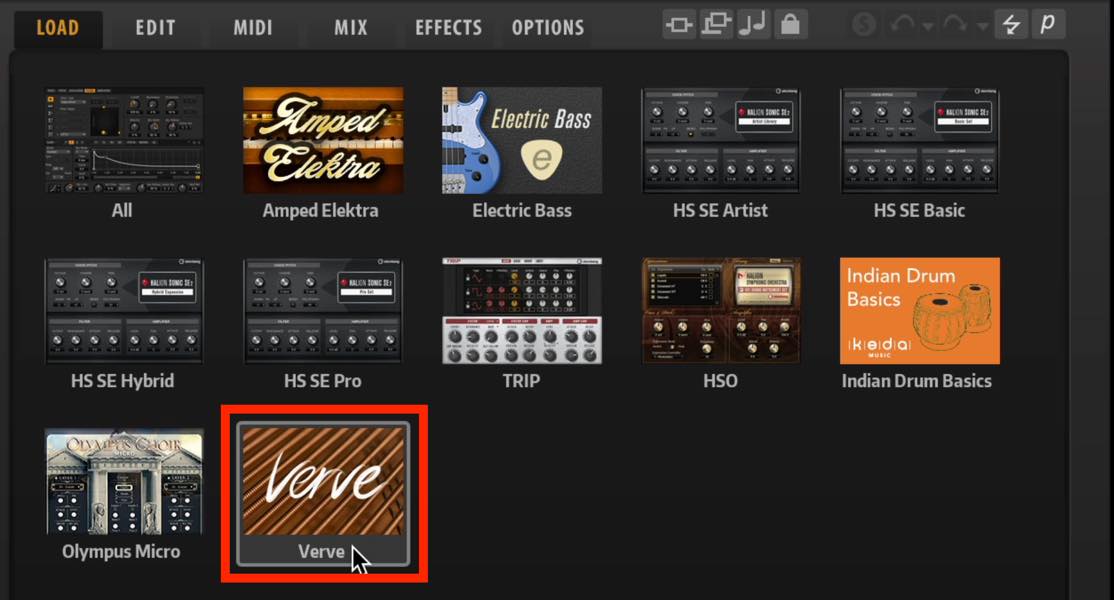

新音源 Verve [Pro / Artist]

Verbは主にフェルトピアノを主体とした音源で、柔らかく奥行きのある響きが特徴のサウンドです。

HALion Sonicのライブラリに追加されていますので、選択することで、プリセットにアクセスすることができます。

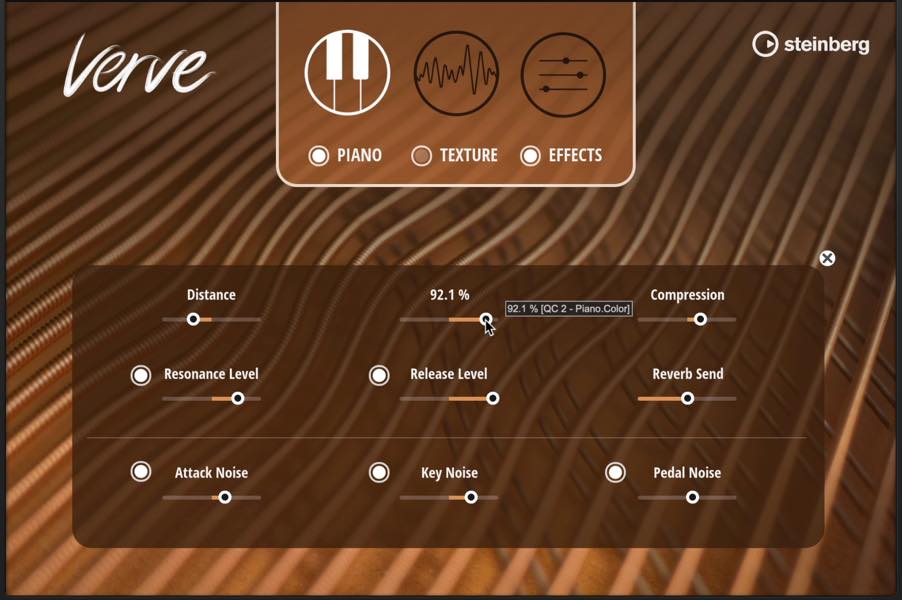

EDITタブに切り替えると、音色の細かな設定を行うことができます。

DistanceやColorなどのパラメーターで多彩な音作りが可能です。

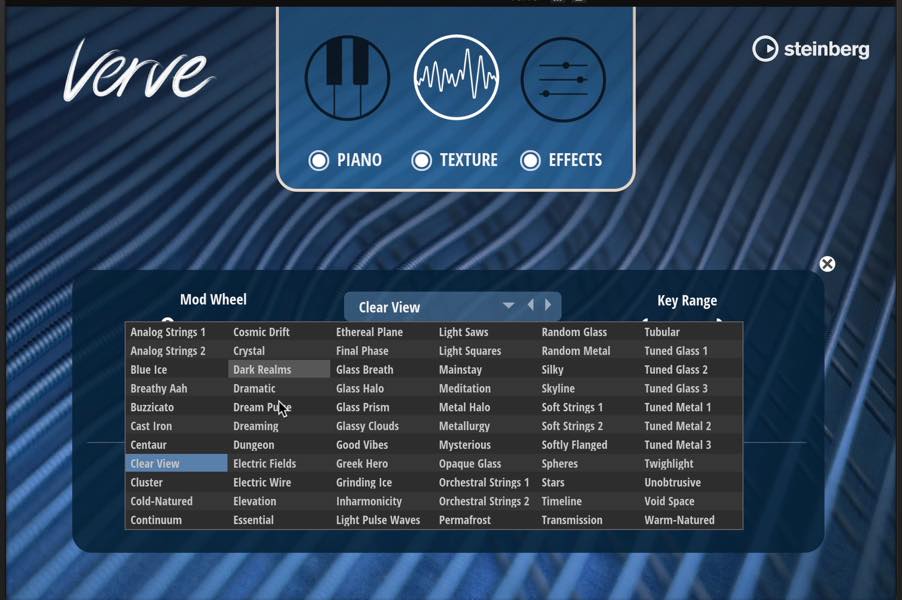

PIANOにTEXTUREと呼ばれる様々な音色をレイヤーすることができます。

TEXTUREを選択したら、メイン画面のバランスでミックスしていきます。

組み合わせ次第でかなりのバリエーションが作れますね。こちらもColorやVariationなどで音質の調整が可能です。

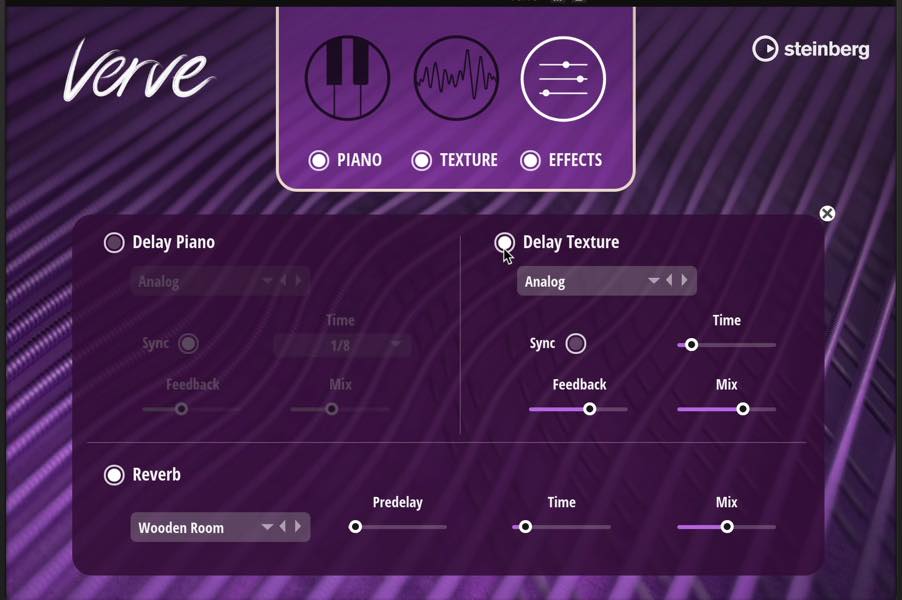

EFFECTSタブでは、PIANOとTEXTUREそれぞれにディレイをかけることができます。例えば、TEXTUREのみにディレイをかける、といったことも可能です。

新プラグイン FX Modulator [Pro/ Artist]

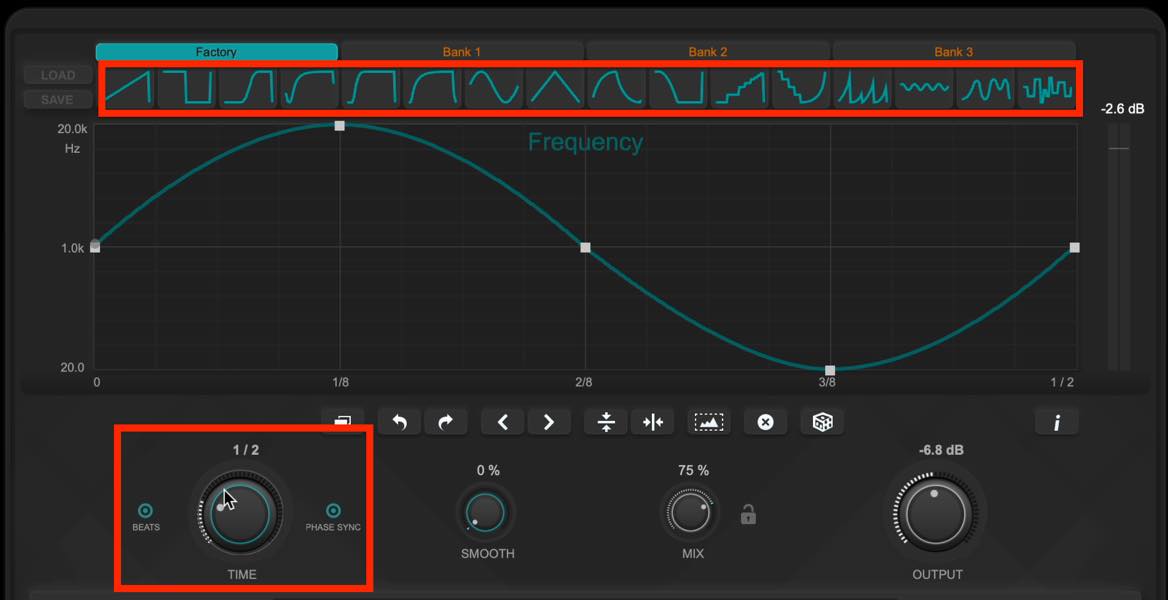

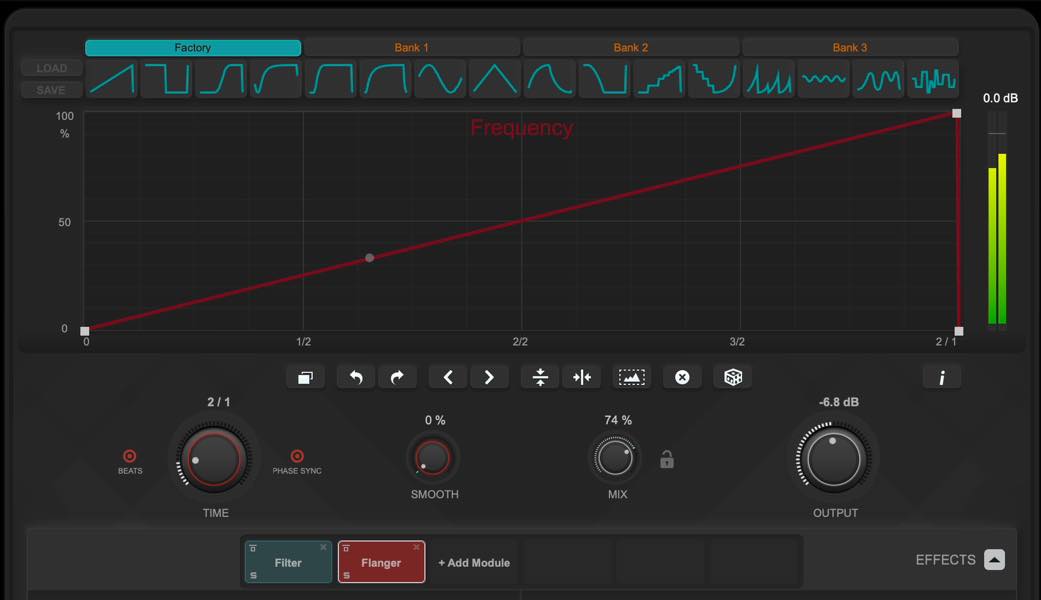

X Modulatorは様々なエフェクトを備えたマルチエフェクターで、サウンドにLFOのような周期的な変化を簡単に与えることができるプラグインです。エフェクトの設定や組み合わせ次第で、多彩なサウンドメイクが楽しめます。

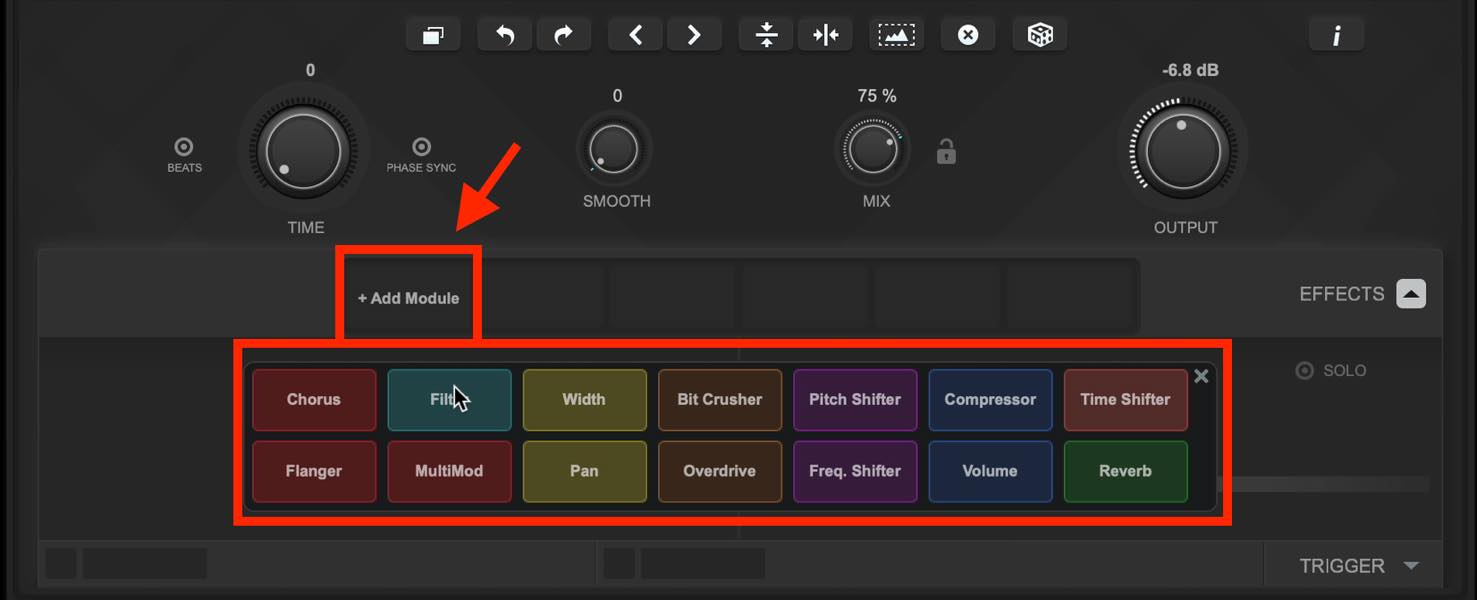

下のモジュールチェーンのスロットに、使用したいエフェクトを追加します。

そして上のカーブのプリセットから動きを選び、TIMEで周期を設定します。今は楽曲のテンポにシンクしていますので音価単位ですが、ms単位の設定も可能です。

カーブのプリセットは、このように選択した部分にだけ適用することもできます。

エフェクトの強さは、MIXツマミで調整することができます。

さらにエフェクトを追加することで、より複雑な動きのあるサウンドメイクが可能です。

参考になるプリセットも豊富に用意されていますので、是非試してみてください。

新プラグイン Raiser [Pro]

Raiserは非常に使い勝手のいいマキシマイザーで、様々な補助機能で最適な音圧を得ることができます。

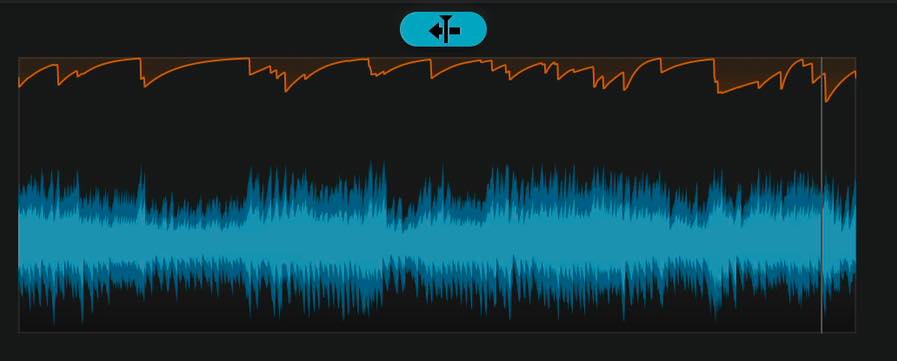

Ceilingで限界値を設定し、Gainを上げることで音圧が上がっていきますが、リミッティングの様子が上の波形上にグラフィカルに表示されます。

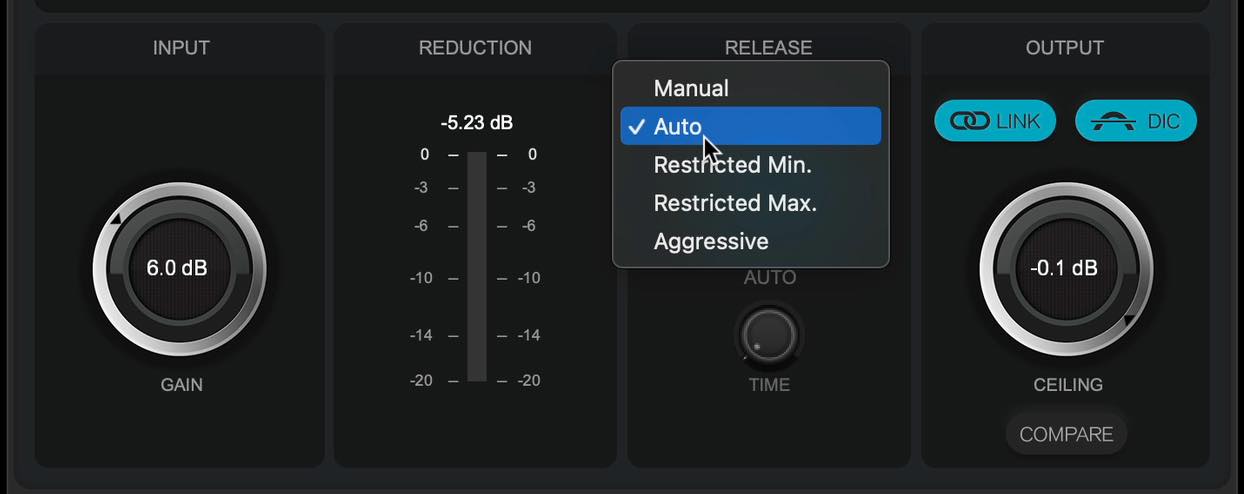

それを見ながらリミッティングの深さを調整したり、リリースの調整を行うことができます。

リリースのモードも、Manual、Autoの他、最小値あるいは最大値を制限できるオートモード、パーカッシブなソースに最適なAggressiveモードなどが用意されています。

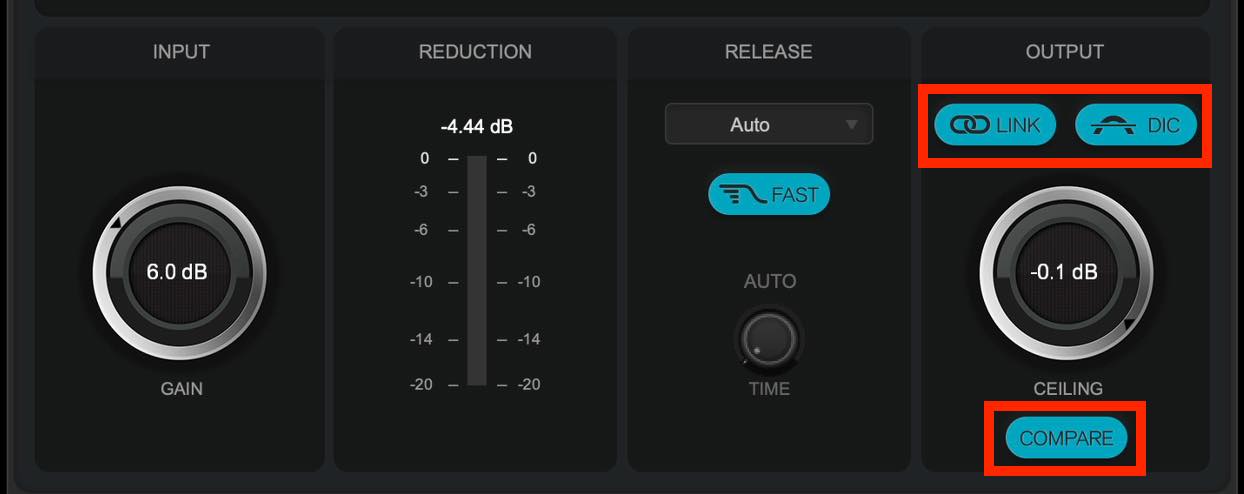

また、Compareモードではバイパスとの音量差をなくすことで、トランジェントの変化のみにフォーカスして比較を行うことができるようになっています。

さらにチャンネルリンクのオンオフや、サンプル間クリップの検出など精度の高いリミッティングを実現する機能が装備され、DAW付属のマキシマイザーとしては非常に充実した内容となっています。

SuperVision に新モジュール追加 [Pro / Artist]

彩なグラフィカルモニターを統合した「Super Vision」に新モジュールが追加されました。

VU

音量感を直感的に捉えるのに便利なメーターです。中々細かな設定が可能で、スケールをVU dBFS、オフセット-18dBFSとすれば一般的なゲインステージングでも活用できます。

Correlation

ステレオイメージの確認に便利で、プラス方向に振れていればモノラル寄り、0付近で程よくワイド、マイナス方向になればLRが逆相を含むことを表します。

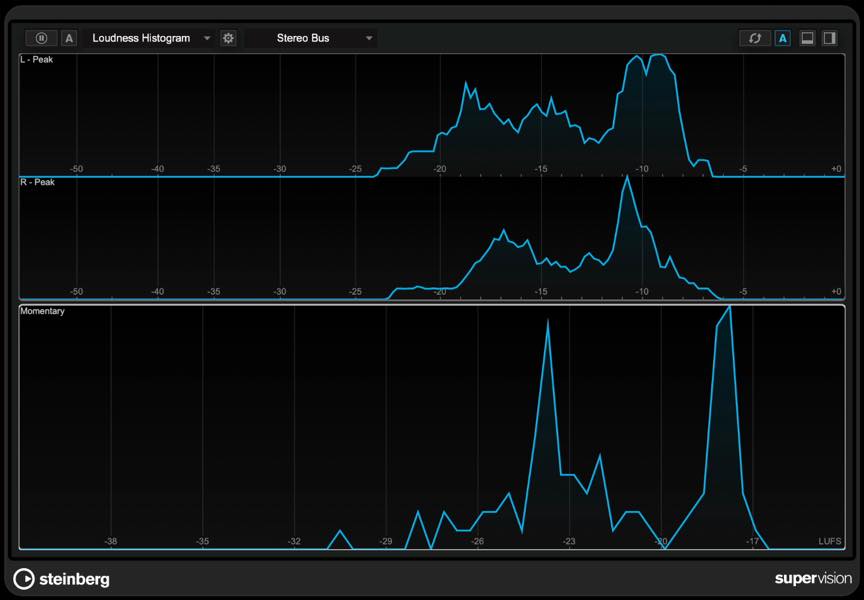

Level/Loudness Histogram

再生時間における音量の分布を視覚的に確認できるツールです。楽曲全体のダイナミクスを確認したい際に便利です。

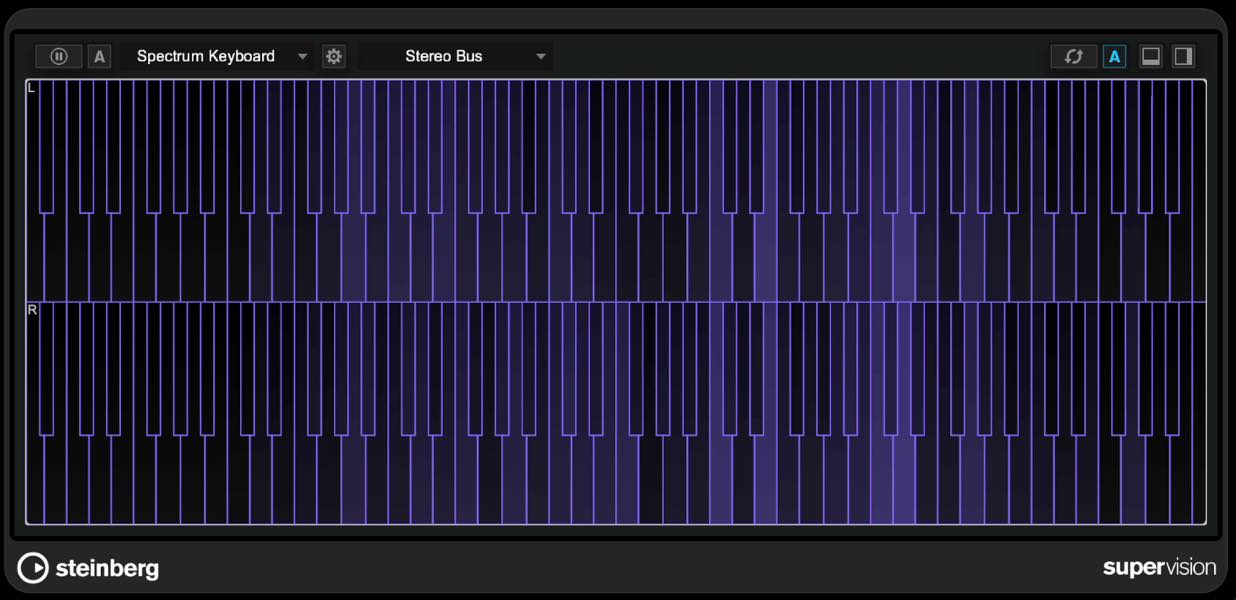

Spectral Keyboad

トラックの周波数を鍵盤上にビジュアライズしてくれるもので、オーディオの音域の把握などに便利です。耳コピにも活用できそうですね。

その他の改善点

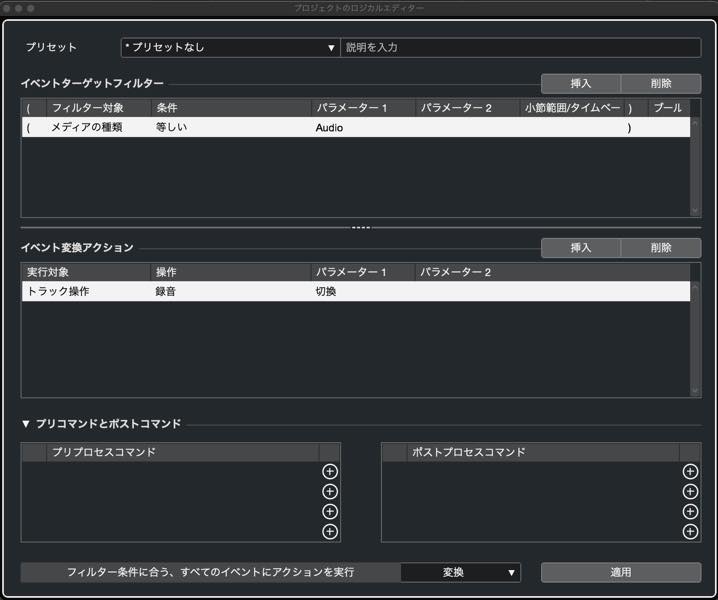

ロジカルエディターの改善

プロジェクトロジカルエディターが改良され、フィルターとアクションの前後にコマンドとマクロを実行できるようになり、より複雑な一括処理が可能となりました。

また、ロジカルエディター全般のGUIも刷新され、サイズ調整が可能となったり、プリセットも探しやすくなりました。

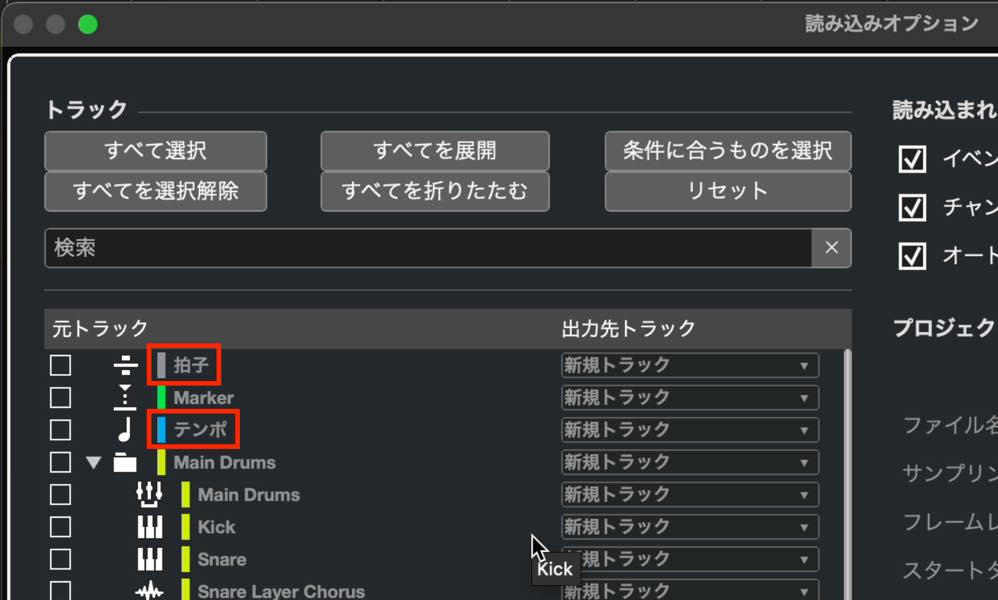

テンポ・拍子トラックのインポート

プロジェクトファイルのトラック読み込みでは、新たにテンポトラックと拍子トラックもインポートできるようになりました。

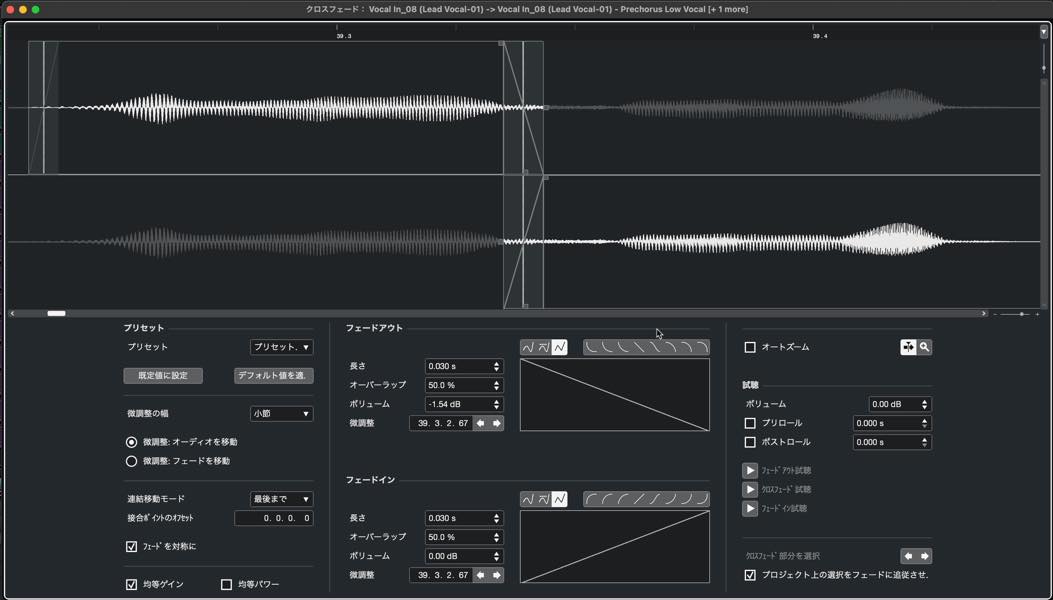

クロスフェードエディターの刷新

選択されたイベントが非表示部分も含めてトラックのように表示され、双方を視覚的に確認しながら作業することができるようになりました。

トラックへのエクステンション適用

トラックインスペクターにエクステンションの項目が追加され、トラック上のイベント全てにARAエクステンションを一括適用できるようになりました。

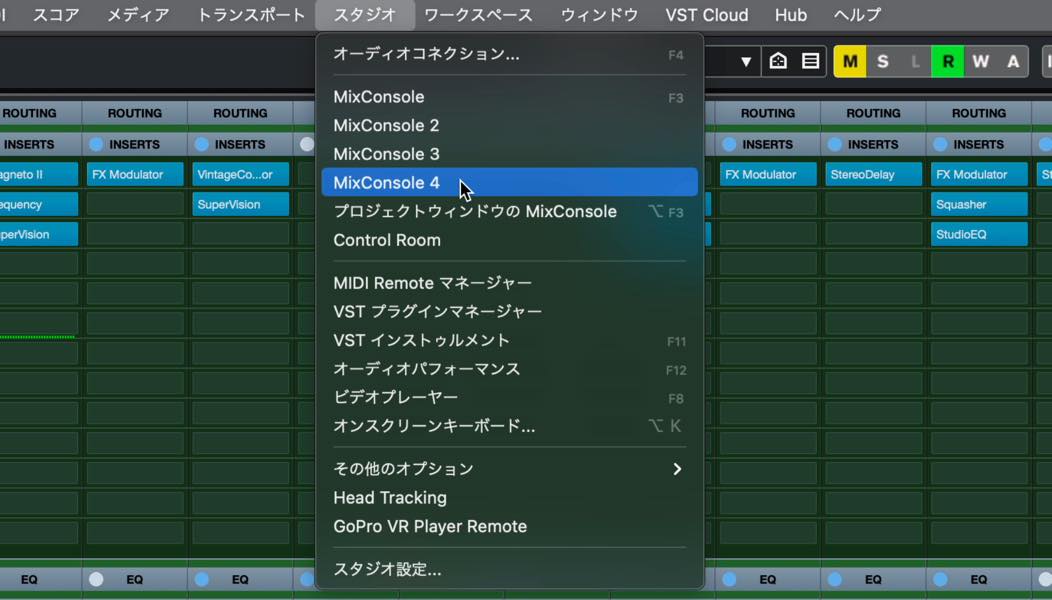

ミックスウィンドウの追加

ミックスウィンドウが従来の3つから4つまで設定できるようになりました。

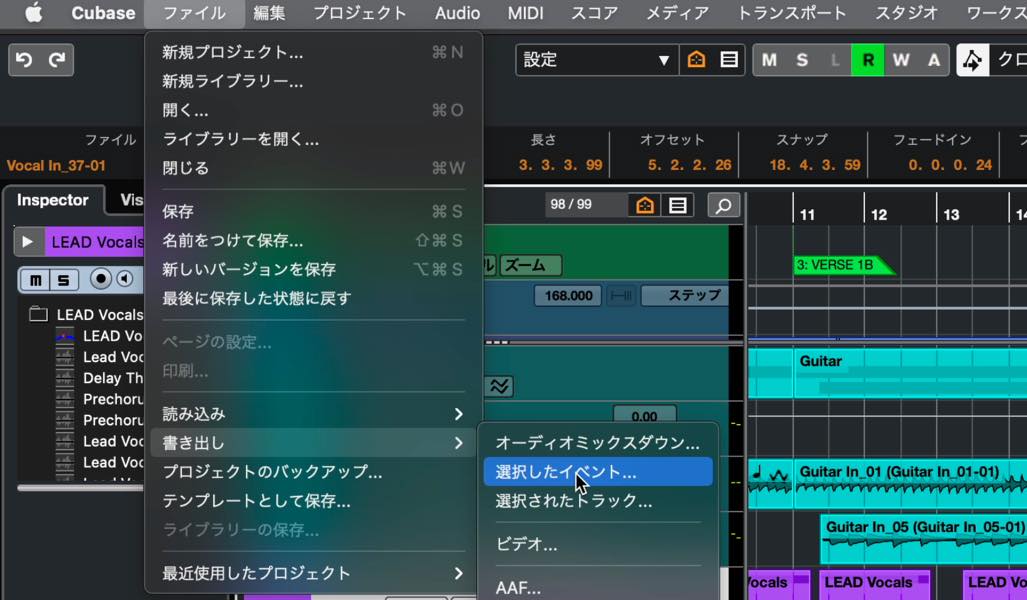

選択したイベントの書き出し

選択したイベント単位での書き出しが可能となりました。イベントを選択した上で「ファイルメニュー>書き出し>選択したイベント」を実行すると、

インプレイスレンダリングと同じような設定項目が表示されます。ドライ以外では、1つのオーディオにミックスダウンすることも可能です。

Appleシリコンネイティブへの対応

Appleシリコンネイティブに正式対応し、M1チップ搭載のMacでも問題なく稼働するようになりました。

以上が主要な追加機能、改良点です。

まだまだ挙げきれていないものもありますので、ぜひSteinbergのホームページ等でチェックしてみて下さい。

目玉のUSBドングル廃止だけでなく、今回も盛りだくさんのアップデートが行われましたね。かなりユーザーの要望を吸い上げながら進化しているように感じます。

この機会に、Cubaseの最新化を検討してみてはいかがでしょうか?

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

製品ページ : https://bit.ly/2UiQvP5

Cubase 12 新機能解説!主要な追加機能、改良点、使い方を一挙紹介!

既に明らかになっていたUSBドングル廃止以外にも、プライオリティが高いと思われるものをピックアップし、解説していきたいと思います。詳細:https://t.co/U5XQwWsMaB#DTM #DTMer #DAW #Cubase #Cubase12 pic.twitter.com/OjDzREi3Lk

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) March 12, 2022