楽曲が一気に垢抜ける「カウンターメロディー」すぐに使える4つのポイント!

意識すると整理されるカウンターメロディー作りのポイント解説

楽曲を華やかに彩る上で、欠かすことのできない要素「カウンターメロディー」

対旋律や、裏メロディー、オブリガードなど役割により、様々な名称で呼ばれますが、ジャンルを超えて多くの場面で使用されています。

このカウンターメロディーを扱うためのポイントを4つに分類して解説していきます。

楽曲の魅力を引き出す「カウンターメロディー」 動画解説

カウンターメロディーとは

まずは、カウンターメロディーとはどのようなものかを、改めて確認しておきましょう。

今回の解説で用いる、カウンターメロディーとして最も定番のパートの一つ、「ストリングス」を使用した、ポップスにおける例をお聴きください。

このように楽曲にもう一つ旋律的な要素を加えるだけで、楽曲全体に華やかさと深みが生まれます。

しかし、複数のメロディーを同時に演奏する際には、それぞれがぶつからず、濁りが出ないように管理することが重要です。

ここからは、濁らせずに二つのメロディーをどのように重ねていくのかについて、複数のポイントをご紹介します。

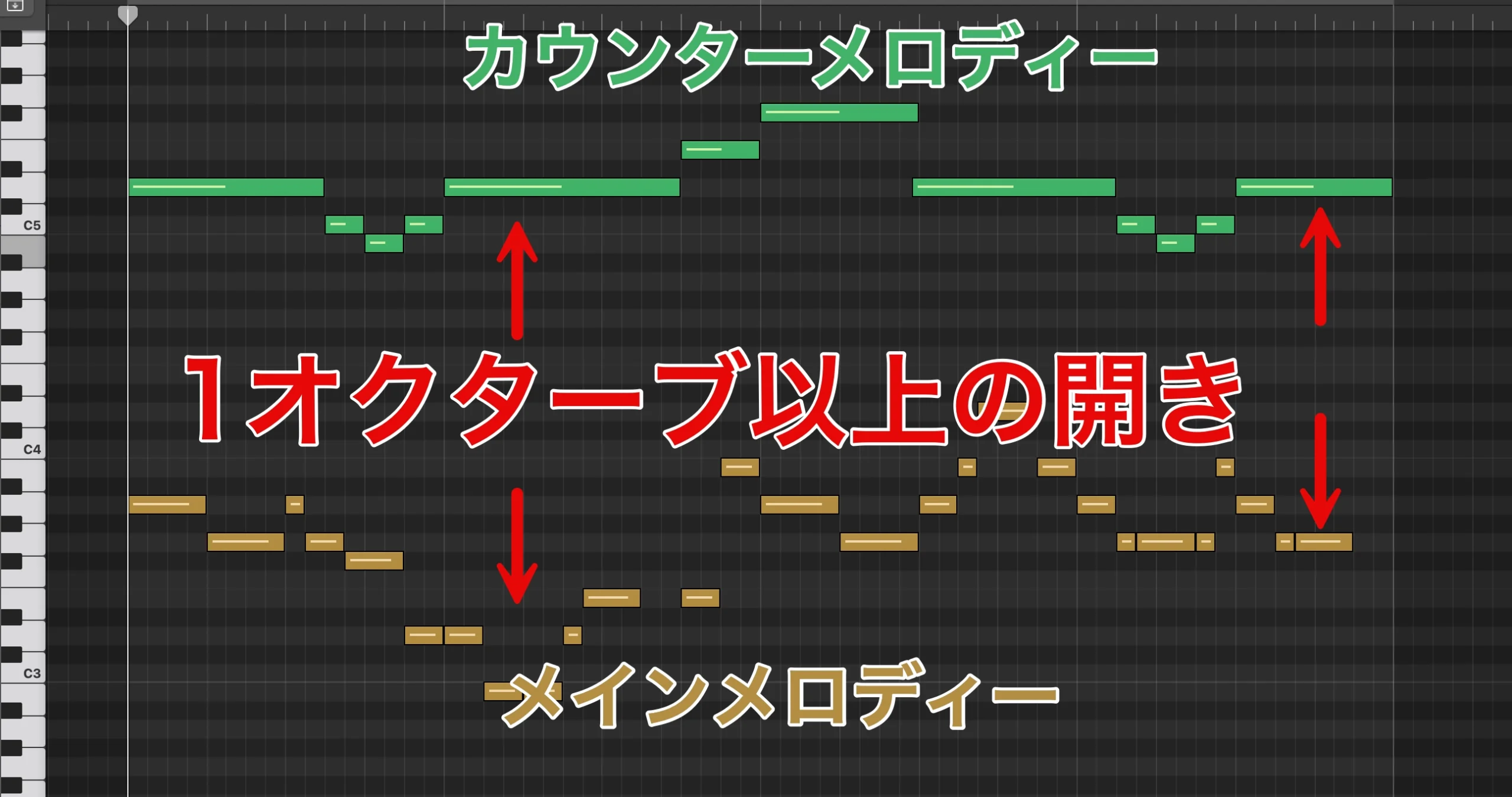

ポイント1. 音域を分ける

メインメロディーとカウンターメロディーの音域を分けることで、互いの音が干渉することが避けられ、クリアに聴こえるようになります。

最もシンプルで実現しやすいものとしては、メインメロディーに対して、カウンターメロディーの音域を1オクターブ以上離すというパターンです。

メインメロディーに対して、カウンターメロディーがより高いピッチのパターンや、逆に低いピッチのパターン両方が存在しますが、広く音程を離すことで、ある程度自由なラインが演奏できます。

▶︎音域を分けた場合の例

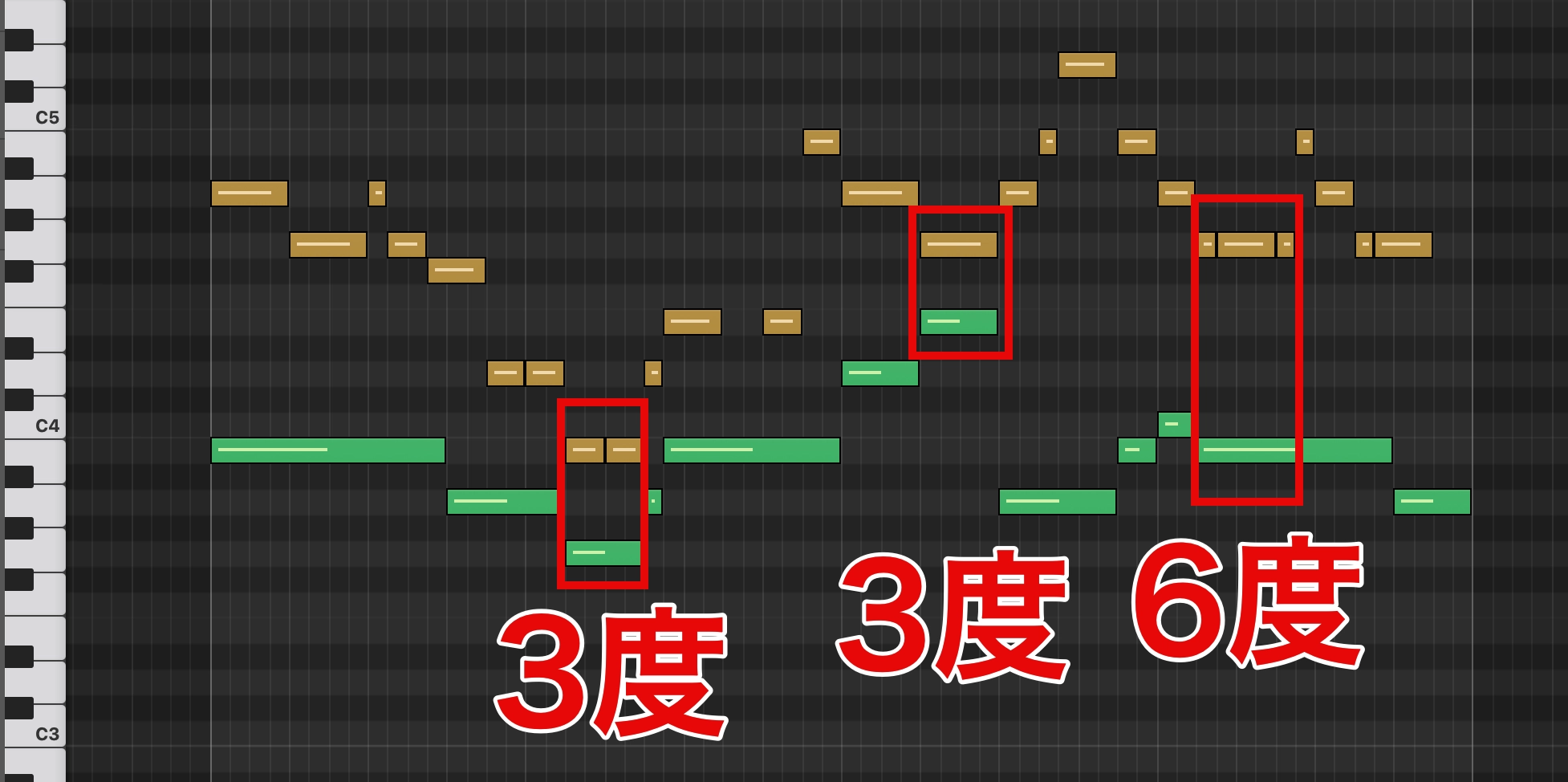

より狭い音域を使う場合

フレーズを作る難易度は上がりますが、音程の間隔をより狭めた場合では、3度や6度といったインターバルを使用することで、いわゆる「ハモリ」の関係性になり、和声を豊かに響かせることができます。

▶︎音域を分けた場合の例

ポイント2. リズムの対比を作る

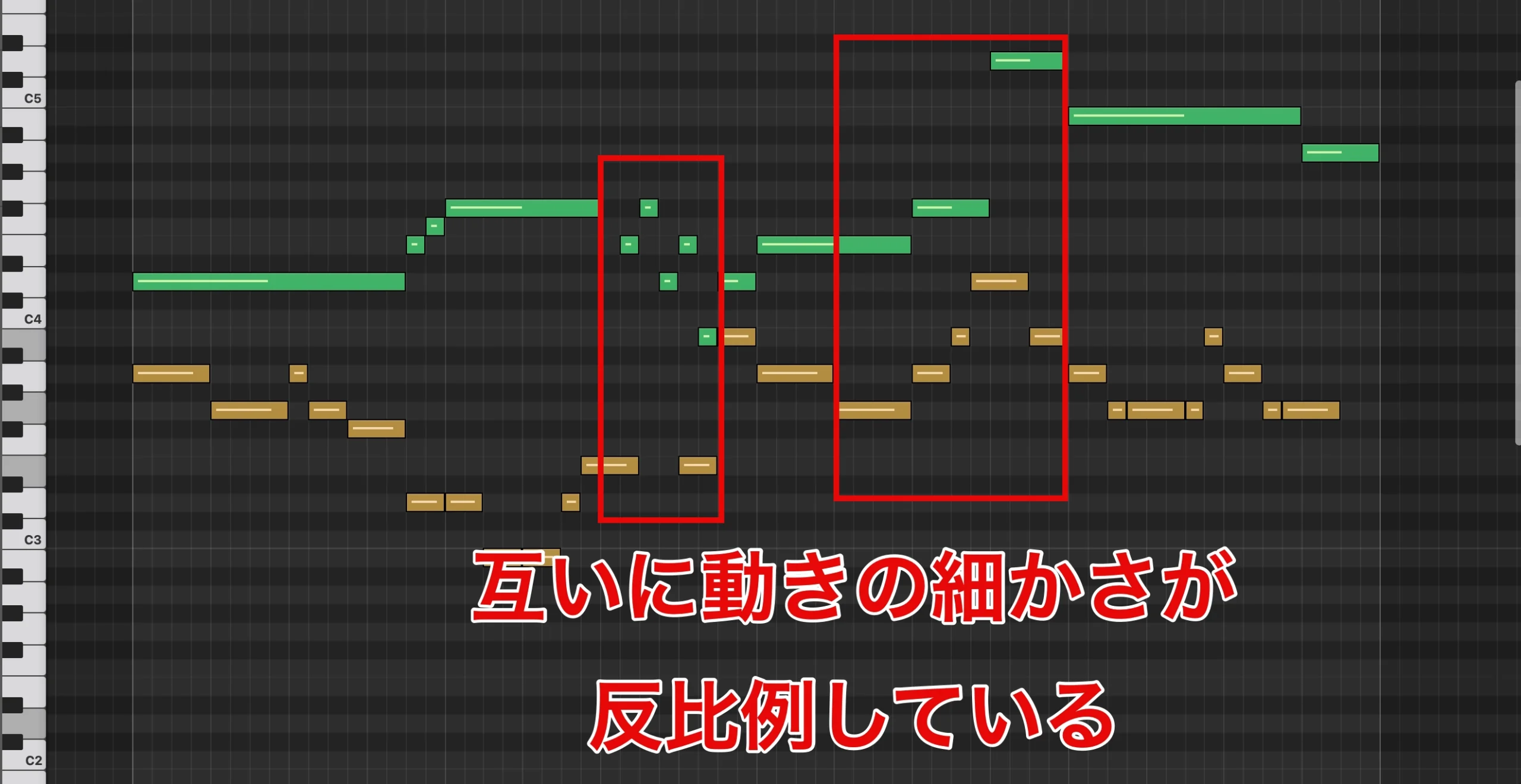

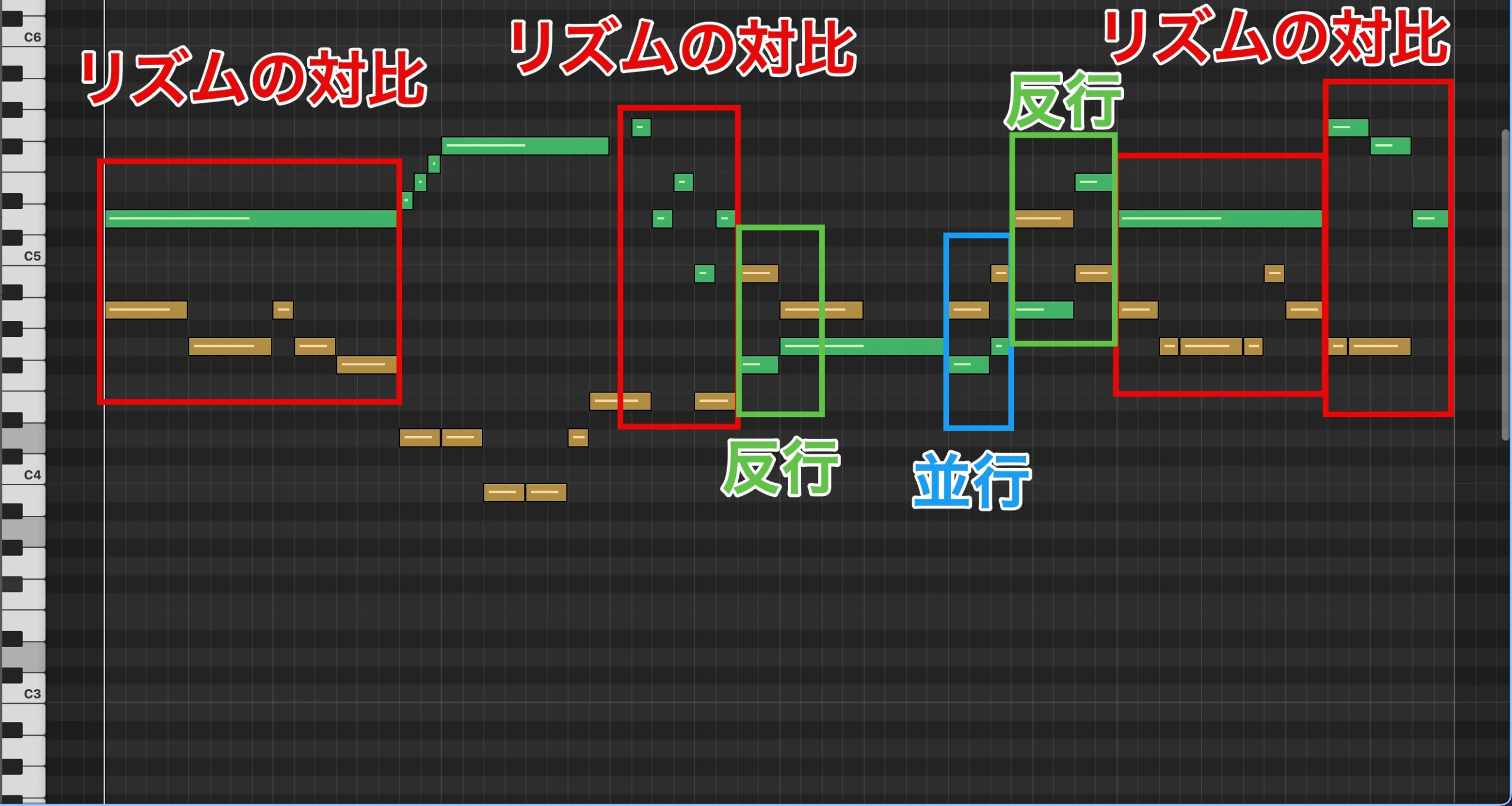

メインメロディーとカウンターメロディーのリズムを対比させることも、二つのラインが整理された印象を与える上で重要です。

メインメロディーが細かく動いている箇所では、カウンターメロディーはゆっくりとしたリズムで動き、逆にメインメロディーが休んでいたり、動きの少ない箇所では、カウンターメロディーを細かく動かすことで、音のぶつかりを避けることができます。

▶︎リズムに対比を加えた例

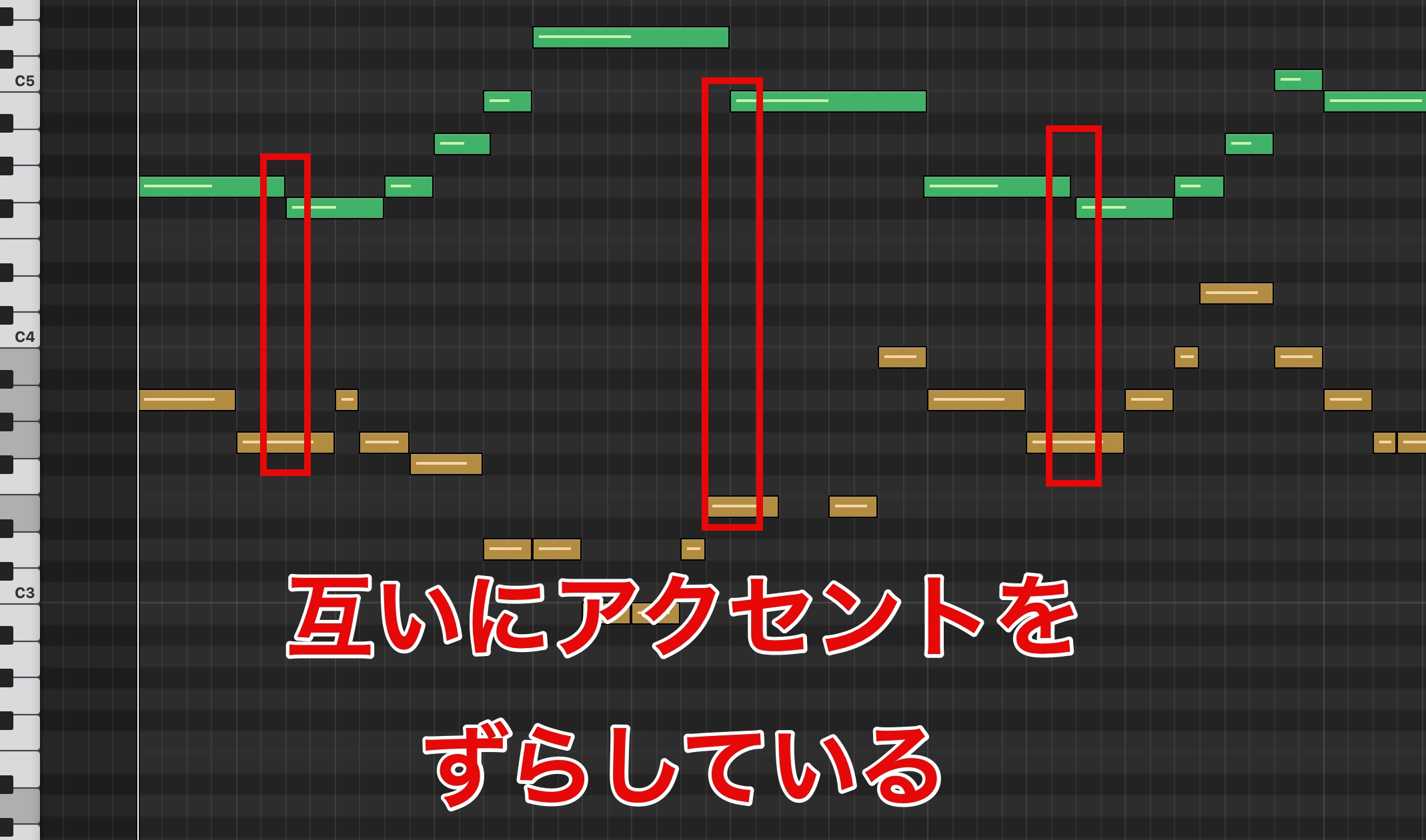

シンコペーションを取り入れる

また、どちらか片方にシンコペーションを用いることで、アクセントの位置がずれ独立性を高めることができます。

▶︎シンコペーションを加えた例

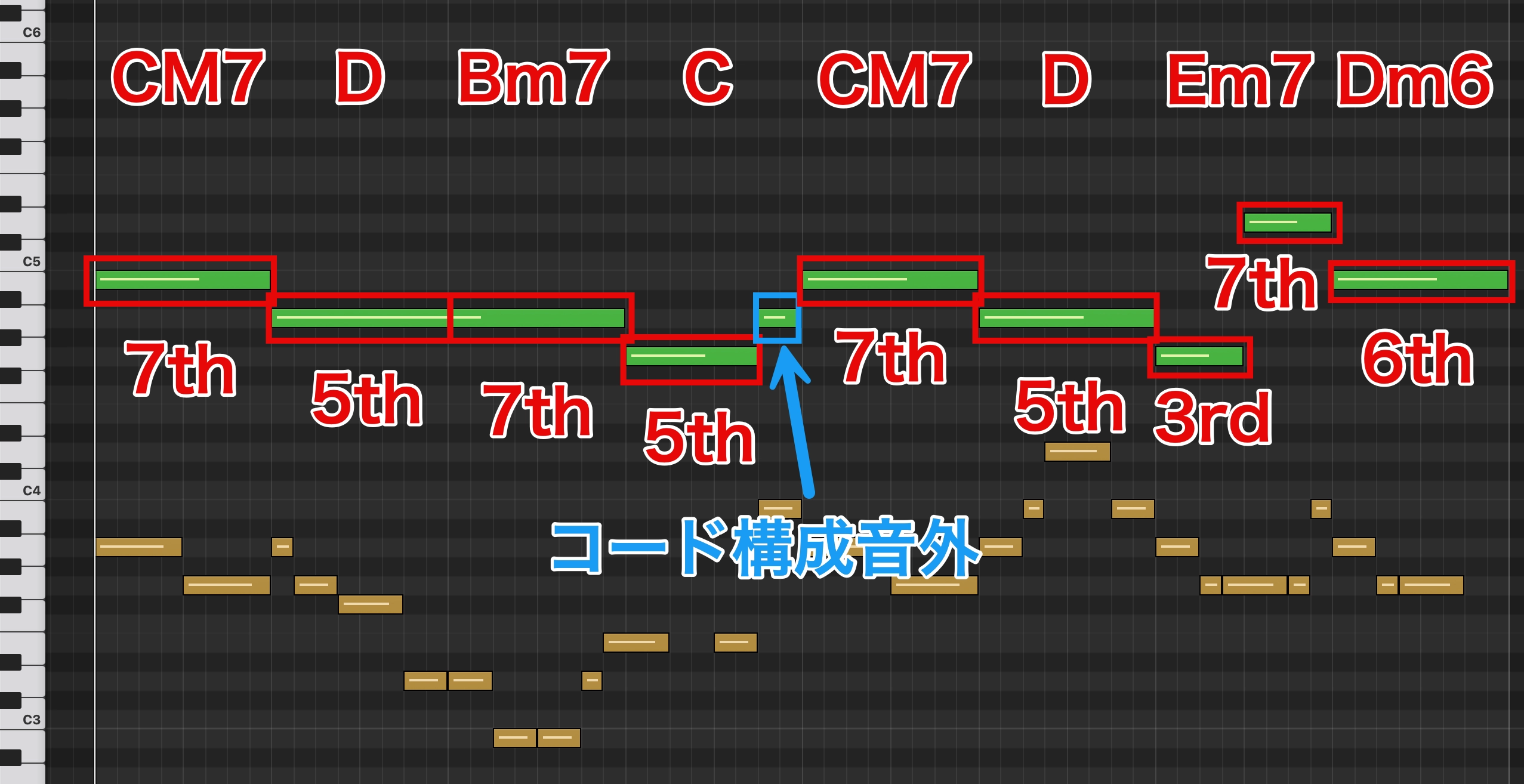

ポイント3. コード進行に調和させる

一般的なポピュラーミュージックでは、メロディーで使用される多くのノートは、コード和音の中に含まれた音で構成されています。

コード構成音は、伴奏の上で安定感の強い音のため、カウンターメロディーで用いるピッチをコード構成音を主体とすることで、メロディーとのぶつかりを軽減することができます。

▶︎コード構成音を中心に使用した例

ポイント4. メロディーの動きに連動させる

カウンターメロディーを長いフレーズで作成する場合、部分的にリズムを対比させず、意図的にメインメロディーにリズムを連動させることもよく行われます。

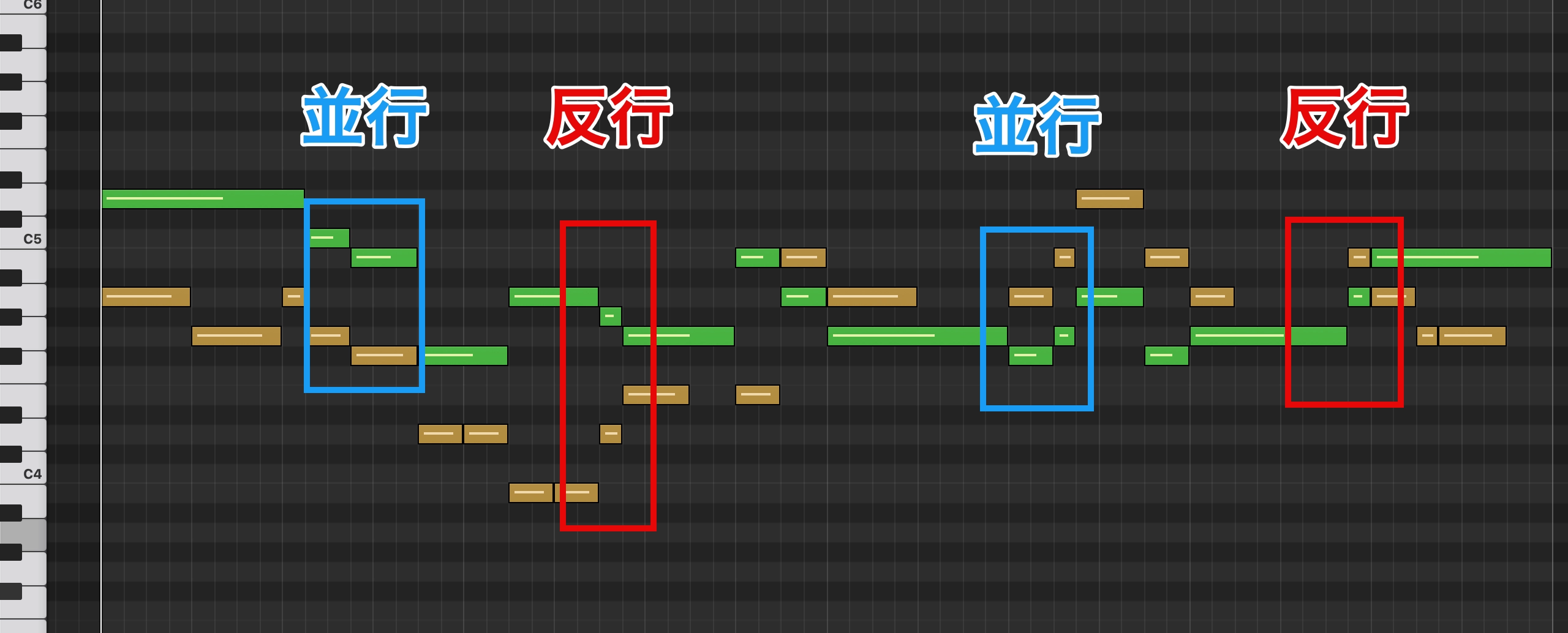

メインメロディーとカウンターメロディーが同じリズムを演奏する場合、それぞれのピッチが「平行」か「反行(逆行)」のどちらかで動いているかを管理することが重要です。

並行は、二つのラインが同じ度数だけ、上下に並行して動くことをいい、二つのラインにより一体感が生まれます。

反行は、二つのラインが、動く度数は関係なく逆方向に動くことをいい、違いが独立して聴こえ、カウンターメロディーが強調されます。

▶︎連動を重視した例

リズムとフレーズのバリエーション

ここまで、様々なパターンをご紹介してきましたが、一つのカウンターメロディーの中にこれらのパターンを織り交ぜて、バリエーションを持たせることは、実際の楽曲制作では頻繁に行われます。

▶︎複数のパターンを組み合わせた例

一つのカウンターメロディーの中で、様々な動き方をすることで、より緩急のある印象を与えることができます。

また、今回は一つのカウンターメロディーを一つのパートのみで例を挙げてきましたが、複数の音色でフレーズを引き継ぎながら演奏することもありますし、部分的に取り入れることもあります。

音楽制作全般に共通することですが、広い視点で様々な可能性を模索することが重要です。

いかがでしたでしょうか。

今回はビギナーの方でも取り入れやすいよう、シンプルなポイントでカウンターメロディーの作り方を解説してきましたが、ご紹介したポイント全てを考えながらラインを作るのは、最初のうちは中々難しいものです。

まずは一つずつ感覚的に慣れていき、順を追って制作に取り入れてみていただければと思います。

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa

15歳でシンセサイザーの魅力に惹かれDTMを始める。

20歳よりサポートキーボーディストとして大久保伸隆氏(Something Else)を始め多くのステージで活動する傍ら、活動拠点を制作へとシフトする。

その後、音楽制作ユニットL75-3を結成し、同人、商業両面で音楽作家として活動を開始。

2013年より声優原由実氏への楽曲提供を皮切りに、永井朋弥氏(+Plus)楽曲で編曲、映画での劇伴制作、イベント内でのBGM制作と様々な制作の現場に携わる。

同人活動ではVocaloidを用いた楽曲を使用し、“Twilight of Small Planet”がニコニコ動画カテゴリーランキング5位を記録。

その他、docomo Xperia feat. HATSUNE MIKU内オフシャルコンテンツや東京IT新聞などのメディアに掲載される。

- CATEGORY:

- 制作レシピ