楽曲のリズムに深みを与える、ビート作成に重要な6つのテクニック

トラックに説得力を持たせ、もう1段階奥行きのあるビート作りのポイントを解説

ヒップホップからTrapなど、ビートを主体とした楽曲において、リズムトラックのノリは楽曲の質を左右する非常に重要な要素です。

近年では、これらのジャンルがK-PopやJ-Popなど日本の音楽シーンでも頻繁に聞かれるようになり、多くの人々が制作に興味を持つようになりました。

一見シンプルなパターンで構成されているこれらのビートは、形は打ち込めたものの、プロの作品と聞き比べると、ノリが平坦に感じられてしまうことも多いのではないでしょうか。

この記事では、日頃のレッスンで特にビギナーの方にお伝えすることが多い、「トラックに説得力を加えるための、6つのポイント」を、解説します。

HIP HOPのビートメイク 動画解説

解説で使用するデモ楽曲について

まずは一度ここから解説するテクニックを用いた場合と、用いていない場合とで、そのサウンド違いを確認しましょう。

デモトラックは近年世界的な流行を見せている「UK Drill」というジャンルのビートを用いていきます。

【A:解説内容を反映させる前のトラック】【B:解説内容を反映させたトラック】

聞き比べると、よりノリが明瞭に感じ、楽曲の展開にもメリハリが感じられ、より説得力のあるビートに仕上がっています。

ここからは、このデモトラックでどのようなことを行ったのかを、一つずつ解説を行なっていきます。

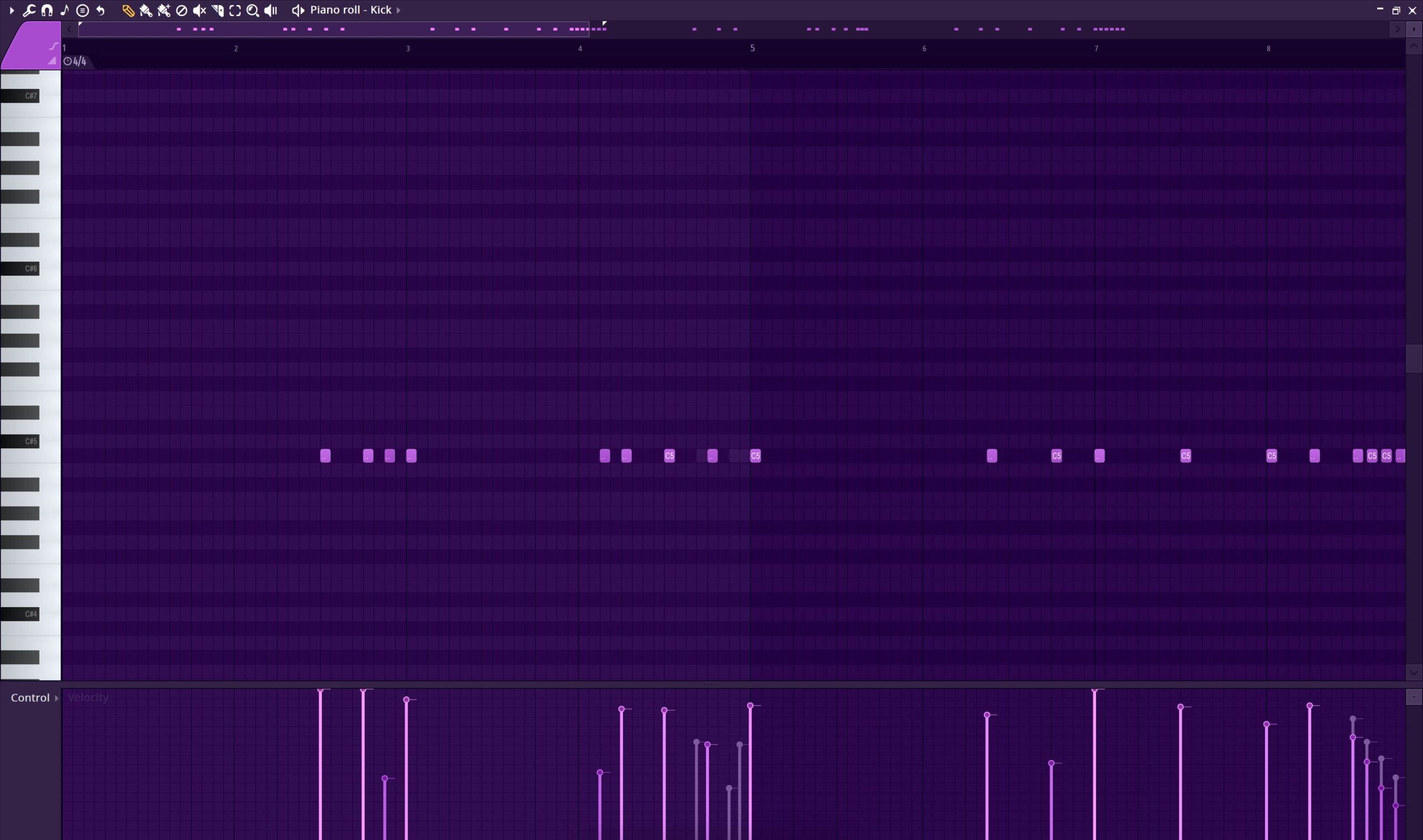

ポイント1. リズムトラックの強弱をコントロールする

ビートメイクにおいて、リズムに強弱をしっかりと演出することは基本的な要素ですが、見過ごされがちな点でもあります。

強弱と取り入れ、パターンのノリを作る

マウスでステップシーケンサーやピアノロールにノートを入力するスタイルでは、ついベロシティをコントロールすることが見過ごされがちになります。

アクセントのポイントと、それ以外のポイントでベロシティに変化を持たせることで、単一的で平坦な印象を改善することができます。

特にヒップホップ系楽曲では、キックのダイナミクスが楽曲全体に大きな影響を与えるため、しっかりとコントロールすることで、ノリを作り出すことができます。

アクセントの箇所を決め、それ以外のベロシティを抑えるというシンプルな行程を踏むだけでも、リズムに奥行きや深みが加わります。

【A:ベロシティに変化がない場合】【B:ベロシティに変化がある場合】

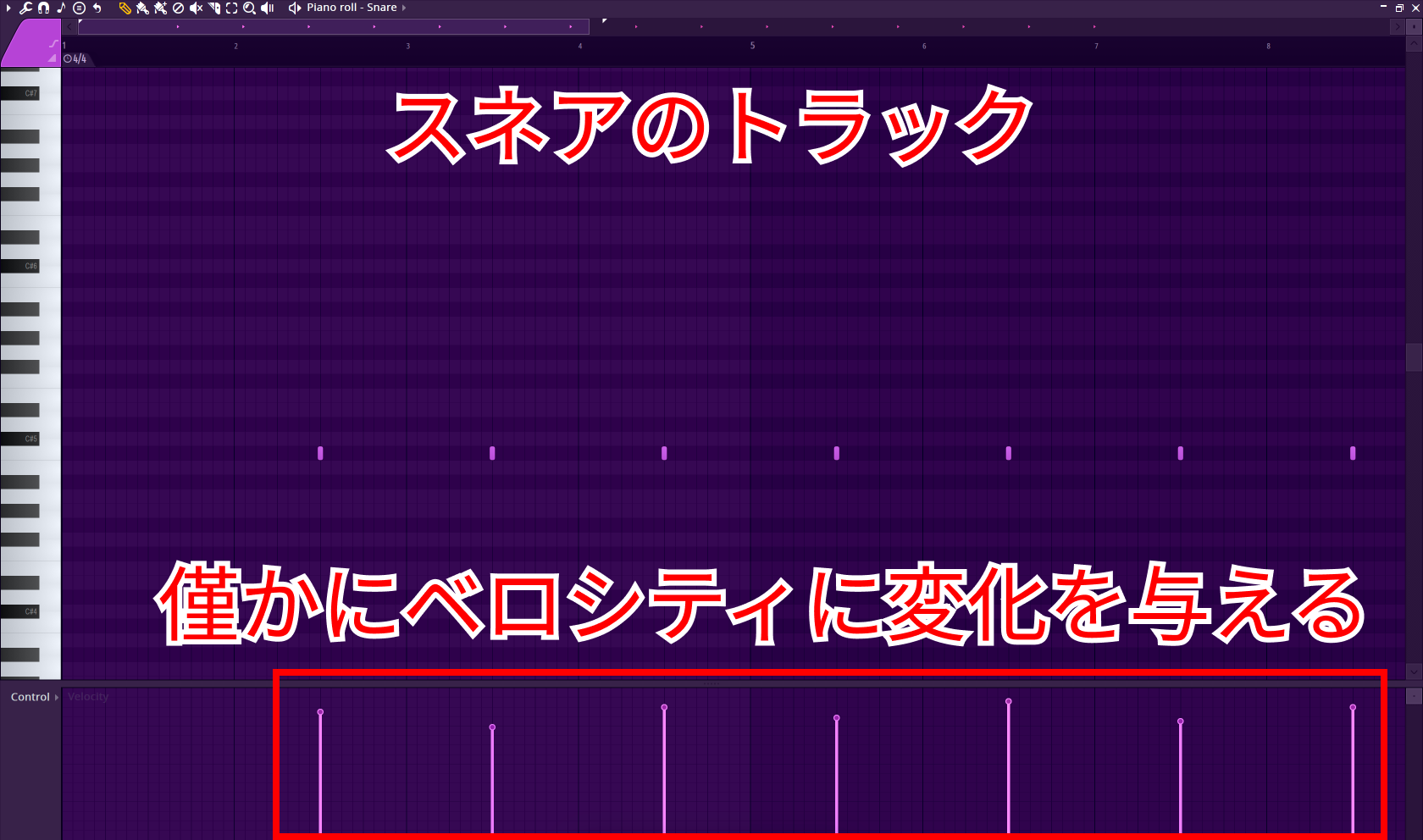

繰り返した箇所でも強弱に変化をつける

リズムパターンの中で、同じアクセントのポイントに変化をつけることは、ノリに抑揚を加える効果が得られます。

同じアクセントポイントの、3拍目と6拍目スネアですが、それぞれにベロシティで強弱を加えることで、繰り返しのビートに動きが加わり、流れを感じさせることができます。

ポイント2. キックの余韻をコントロールする

リズムパターンにおいて、各サウンドの余韻はノリに大きな影響を与えますが、見過ごされがちなポイントでもあります。

特にリズムの土台を担う、キックのサウンド選びとその余韻の調整は、トラック全体のノリを大きく向上させることができます。

キックの余韻を調整する方法はいくつか存在しますが、今回のデモトラックのようにサンプラーを用いている場合は、エンベロープで設定を行います。

キックのサウンドが持続する時間を、他のトラックが重ならないよう、よく確認しながら調整を行います。

これによってリズムにタイトな印象を与えることができます。

ポイント3. スネアのリバーブタイムをコントロールする

スネアはキックと並んで、ビートの基盤を作る重要な要素のため、キック同様に余韻を調整することは、一体感のあるリズムを作る上で効果的です。

しかし、スネアの場合はキックとは異なり、「リバーブ」で余韻を作られることが多くあるため、調整の方法も異なります。

リバーブのDecay Timeを調整する

リバーブの余韻の長さをコントロールする「Decay Time」を、ここでもBPMに合わせて調整することにより、スネアの余韻がリズム的な意図を持つことになり、グルーブ感が向上します。

サウンドをよく確認しながら、音が切れるタイミングがトラックのBPMの中で、ノリを作りだしているかに注意し設定を行います。

【A:Decay Time調整前】【B:Decay Time調整後】

ただ響かせるだけではなく、しっかりと響きにもリズムを感じさせることを意識するだけで、トラックの印象に説得力を持たせることができます。

ポイント4. ディレイを用いてリズムの奥行きを増す

ディレイはサウンドを繰り返し、その反響的な効果が、適用したトラックに奥行きを感じさせ、立体的なサウンドに仕上げることができます。

DAWのBPMと同期したリズムでディレイ効果が得られる「テンポシンクディレイ」を使用すると、繰り返されたサウンドが元のリズムとは異なるリズムを作りだし、リズムに深みを加えることができます。

キックやスネアなどの、主要なパートで使用した場合は、過剰な演出となりリズムにまとまりがなくなってしまうため、上記画像のようにハイハットのような軽いサウンドで使用するのがおすすめです。

グルーブ感が足りない場合に非常に効果的な手法ですので、試してみてください。

【A:ディレイ追加前】【B:ディレイ追加後】

複数のテクニックを使用した例

ここまでご紹介したすべての要素を取り入れると、ドラム単体でもここまで大きな変化が得られます。

【A:テクニックを用いていない場合】【B:テクニックを使用した場合】

一つ一つは細かなテクニックではありますが、組み合わせることで、奥行きやノリが感じられる変化を生むことができます。

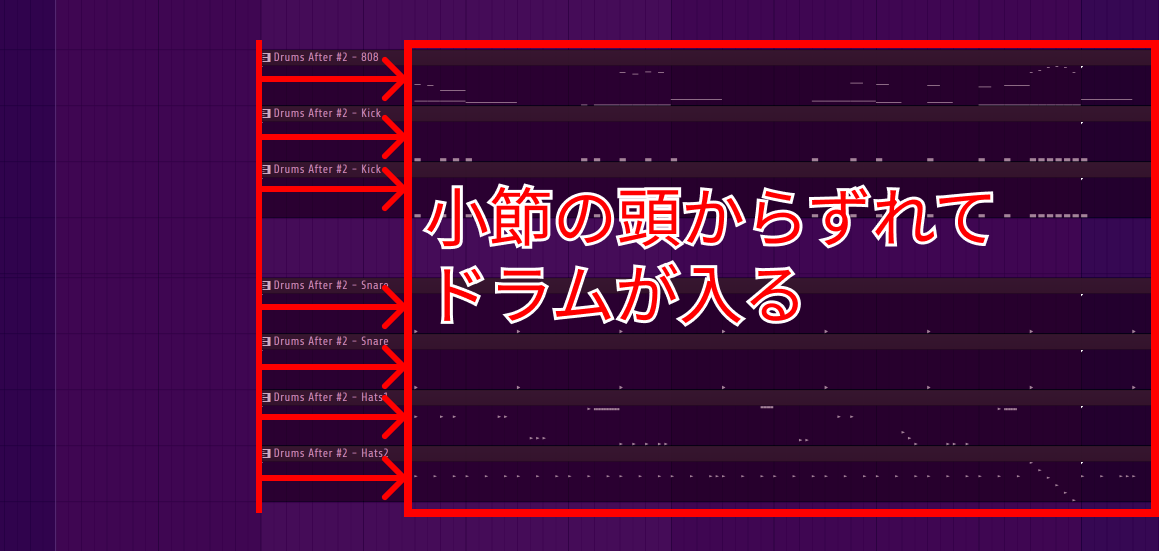

ポイント5. キック、808(ベース)の抜き差しポイントで意外性を与える

ループベースのトラックは単調になりがちですが、キックや808(ベース)の低音パートを抜き差しするポイントを工夫することで、簡単にトラックに意外性を与えることができます。

一般的により用いられる、ループの終わり部分で低音パートを抜く手法は定番ですが予測されやすくもあります。

画像のように、小節の頭から抜き、2拍目や3拍目からなり始めるパターンなど、聴き手の予想を反するタイミングでの抜き差しは、聴き手を良い意味で裏切り、印象的なトラックに感じさせる効果があります。

【A:予測されやすいリズムの入り方】【B:意外性を持たせたリズムの入り方】

ポイント6. 上音サンプルをキック、808(ベース)に連動させ、フィルを印象強く聴かせる

フィルの箇所で上音と呼ばれるサンプル(今回ではボーカルやピアノのサンプル)を連動させることで、音の厚みを保ちながらフィルのリズムを強調できます。

フィルのリズムパターンに合わせて、サンプルの再生を一時的に止める例ですが、この僅かな処理の差で、リズムの抑揚をより明確に感じさせることができます。

【A:上音サンプルの連動前】【B:上音サンプルの連動後】

いかがでしたでしょうか。

これらのテクニックは、UK Drillに限らず、J-POPやボカロ系、グルーブが重要なHOUSEやEDMなど、幅広いジャンルで活用できます。

ぜひ、これらの技術を取り入れて、是非ご自身の楽曲制作のクオリティアップにお役立てください。

また、僕が運営するビート販売プラットフォーム「beatspace」では、随時トラックを募集しています。「beatspace」は、クリエイターが自身の作品を発表し、世界中のリスナーやアーティストに届ける場を提供することを目的としています。自分のビートが評価され、他のアーティストによって使用される喜びを体験することができます。

自信作が完成した際には、ぜひ「beatspace」に挑戦してみてください!

記事の担当 松下 真也/Shinya Matsushita

18歳から独学で作曲/DTMを学び始め、洋楽やK-POPなどのダンスミュージックに強く影響を受ける。 これをきっかけとして、音楽文化の急成長が見込める韓国へ留学。 韓国から帰国後、2年の独学期間を経て日本の音楽事務所に所属。音楽プロデューサーを担当し、多数の経験と実績を積む。 2021年に大手音楽事務所へ移籍。Dance Pop/Trap/UK Drillなどグローバルトレンドを網羅したサウンドを武器として多数のアーティストへ楽曲提供を果たす。 その後に独立を果たし、株式会社Bill's Houseを設立。 ボーカルレコーディングスタジオを経営しながら、ビートメイク/レコーディング/ミックスなど音楽活動を精力的に行なっている。

- CATEGORY:

- 制作レシピ