Ableton Move 徹底レビュー | どこでも音楽制作ができる新感覚デバイス みんなはどう使う?

人や場所を選ばず音楽制作を楽しめる革新的なデバイス

Abletonが新たにリリースした話題の音楽制作デバイス「Move」

コンパクトなボディに、高品質なシンセやサンプラー音源、エフェクトが搭載され、本体だけで音楽制作が行えるだけでなく、パソコンと接続することで様々な役割をこなせる特徴を持っています。

また4トラックに限定したことで直感的な操作感が実現でき、初心者から上級者まで幅広い方にとって「使い所がある」製品に仕上げられています。

本記事では、Moveの機能や使い方詳しく紹介し、その優れた特徴を解説していきます。

Ableton Move レビュー動画

Move本体の特徴

まずは製品のスペックを確認していきましょう。

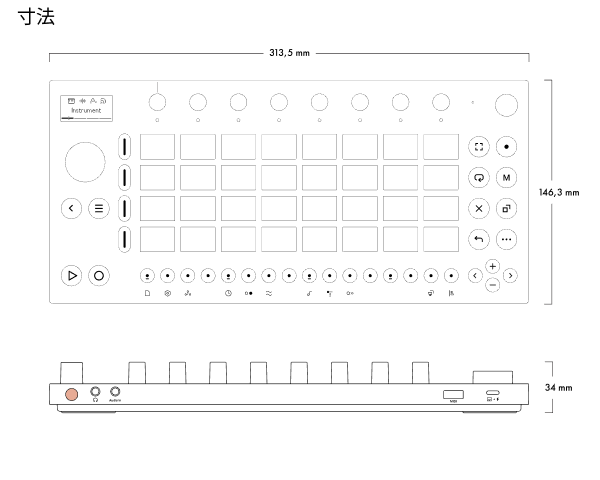

サイズや重量

「幅313.5mm、奥行146.3mm、高さ34mm、重量0.97kgとなっており、サイズは一般的なノートPCよりも小さく、1kgを下回る重量のため、バッグに入れて外出することも、片手で持ち運ぶことも簡単にできます。

リビングやベッドルームでは本体のみ、デスクではPCと接続して使用するなど、異なるシーンでの使い分けがストレスなく行えます。

バッテリー

また、バッテリー駆動時間は3〜4時間と余裕があるので、電源が用意できない環境や外出先でも楽曲制作を楽しむことができます。

内蔵マイクとスピーカー

Moveにはスピーカーとマイクが標準搭載されているため、ヘッドフォンや外部マイクを接続しなくとも使用できます。

すぐに音を確認しながら制作を進められるため、インスピレーションが湧いた瞬間に無駄なく作業ができるのが大きなメリットです。

もちろん入出力端子も備わっているので、外部ヘッドフォンやスピーカー、マイクを接続することも可能です。

外部機器との柔軟な接続性

Moveは、様々な外部機器と接続し、演奏や制作の幅を広げることができます。

背面にはUSB-A端子があり、ここからはMIDIキーボードやドラムパッドなどの外部MIDIデバイスと簡単に接続できます。

またMIDI設定画面から、MIDIの入力と出力の設定を簡単に切り替えられるので、外部シンセサイザーを接続して演奏することも可能です。

Moveの効率的なワークフローでドラムトラックを作成

Moveは音楽制作における一番の障壁である「煩雑な設定や準備」を極力省き、インスピレーションが湧いた瞬間から、すぐに制作に取りかかれる優れた機能が多く備わっています。

ここからは、実際にトラックを重ねていきながら、Moveの各機能を使い方とともに解説していきます。

新規プロジェクトの作成

Moveを起動すると32個のパッドはプロジェクトとして表示され、この段階で再生ボタンを押すことで、楽曲をプレビューできます。

プロジェクトの切り替え速度が早く、シームレスに次々と確認できるので、ストレスなく楽曲を探すことができます。

色のついていないパッドを選択すると、新規プロジェクトが作成されます。

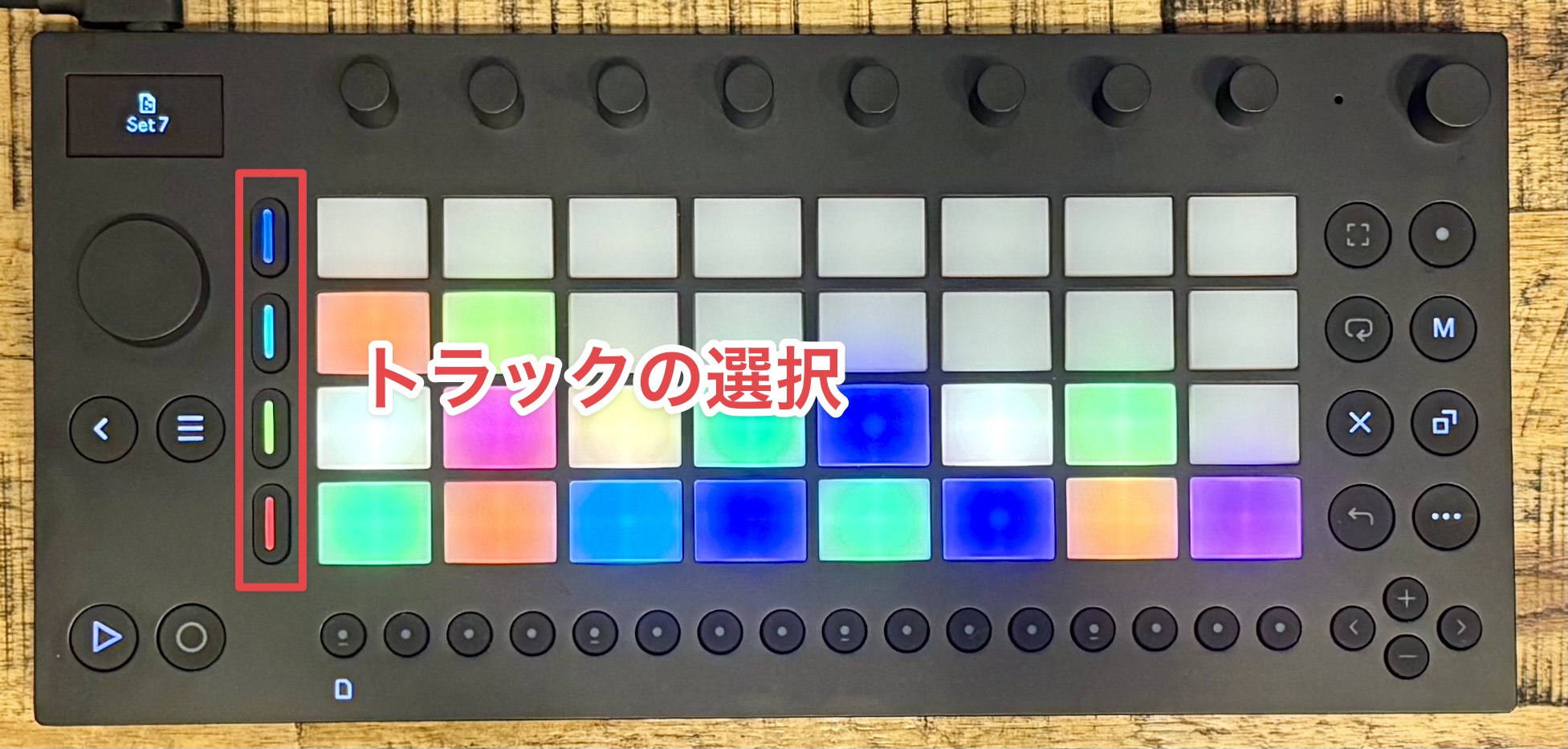

プロジェクト作成後は4つのトラックそれぞれで自動で音色が読み込まれるので、トラックを選択するだけですぐに演奏を開始できます。

音源を探す手間を省き、すぐに音楽制作を開始できるので、隙間時間でも気軽にMoveを立ち上げる気にさせてくれます。

初期状態では、1つ目のトラックでドラム音源が読み込まれ、16個のパッドで演奏ができます。

このドラム音源は、Live12.1から搭載された 「Drum Sampler」が使用されていることから「Playback Effect」によりパッドごとに個別の加工を施すことができます。

ラフな演奏からパターンやテンポも復元できるCapture機能

楽曲制作の初期段階では、演奏しながらフレーズを探ることが多いですが、Ableton Moveの「Capture機能」を使えばアイデアを逃さず記録できます。

このボタンから直前の演奏をそのままトラックに復元でき、手間なくフレーズを呼び出せるのが特徴です。

さらに、Captureは自動でBPM(テンポ)を検出し、プロジェクト設定に反映してくれるため、あらかじめテンポを設定する必要がなく演奏の流れを止めずに制作を続けられます。

正確なタイミングにリズムを補正するクオンタイズ

入力したリズムがよれてしまった場合は、正確なタイミングに補正を行う「クオンタイズ」が使用できます。

「Shift」ボタンを押しながら「Quantize」ボタンをタップすることで瞬時に適用されます。

クオンタイズの補正度合いを調整する場合は、「Shift」ボタンを押しながら「Workflow Settings」ボタンを押すと、設定画面に入り、ジョグダイヤルで値を変更します。

好みに応じて選択できる多彩なリアルタイムレコーディング

キックとスネアのパターンが決まったところで、次はハイハットを追加します。

一定間隔の決まったリズムを演奏する場合は、リピート機能を使用するのが便利です。

リピート機能は、「Shift」ボタンを押しながら「リピート」ボタンで有効化し、ジョグダイアルで音符の細かさを選択できます。

その後、パッドを押すと設定したリズムで自動演奏が行われ、手動で演奏するよりも高い精度でフレーズを構築できます。

さらに、リピート機能を使用中にパッドを強く押し込むと、押し込み具合に応じた強弱がリアルタイムで反映され、抑揚をつけた表現も可能です。

録音をやり直したい場合にはUndoボタンで直前の演奏を取り消すこともできます。

Ableton初のステップシーケンサー対応でパターン入力が簡単に

続いてはパーカッションを重ねていきますが、ここまで行ったリアルタイムレコーディング以外にも、Moveでは「ステップシーケンサー」を使った、パターン入力が可能です。

ステップシーケンサーは、本体下に見える16個のステップボタンを使用して音を入力する方式で、1つ1つのボタンが小節内のタイミングを表しています。

初期状態では1つのステップが16分音符として表示され、点灯させるとそのタイミングでノートが入力されます。

また、消灯させるとすでに入力したノートを削除できます。

ステップシーケンサーを使えばリアルタイム演奏が苦手な方でも、視覚的にリズムを把握しながらパターンを組み立てることができます。

高品質なシンセ音源を使いベーストラックを作成する

次は、ベースを重ねていきますが、演奏する前に楽曲の雰囲気を決めるスケールを設定しておきます。

「Shift」ボタンを押しながら音符ボタンをタップすると、ディスプレイにキー設定画面が表示されます。

主音と、スケールそれぞれを個別に変更できるので、ここではダークな「B Phrygian」を選択してみたいと思います。

スケール設定を行うことで、演奏中に意図しない音が出てしまうことを防げるので、直感的なフレーズ作成がスムーズに行えます。

もし特定のスケールに縛られず演奏したい場合は、半音単位のスケールも設定できます。

ドラムサンプルの16ピッチモード

ドラムトラックにはユニークな機能として、それぞれのパッドのサウンドに対してピッチを変更して演奏できる「16 pitches」が使用できます。

この機能は「Shift」ボタンを押しながら、「左から8個目のステップ」を押すと有効になり

右半分のパッドが点灯し、現在選択されているサウンドのピッチバリエーションを演奏できます。

高品質のシンセ音源プリセットを使用する

MoveではAbleton Live付属の人気シンセサイザー「Drift」や「Wavetable」が搭載されており、高品質なシンセサウンドを使用することができます。

ここでは二つ目のベーストラックの音色を切り替えてみましょう。

画面上部の「ジョグダイヤル」を押し込むと音色リストが表示され、ダイヤルを回すだけで瞬時にプリセットが切り替わります。

プリセットは音色ごとにカテゴリ分けされており、「バックボタン」を押すとカテゴリの階層へと戻ることができます。

パッドを演奏しながら、次々とプリセットを切り替えられるため、手早く音色探しが行えます。

手早さが重視された音色エディット

ベースフレーズの録音ができたところで、ここでは音色を調整します。

Moveでは、演奏中の音色調整を簡単に行えるように、8つのエンコーダー(ノブ)が用意されています。

このエンコーダーには、選択したプリセットに応じて最適なパラメーターが自動的に割り当てられるため、シンセサイザーの複雑な知識がなくても、簡単に音色を調整できるのが大きな特徴です。

オートメーションで音色の変化を手軽に記録

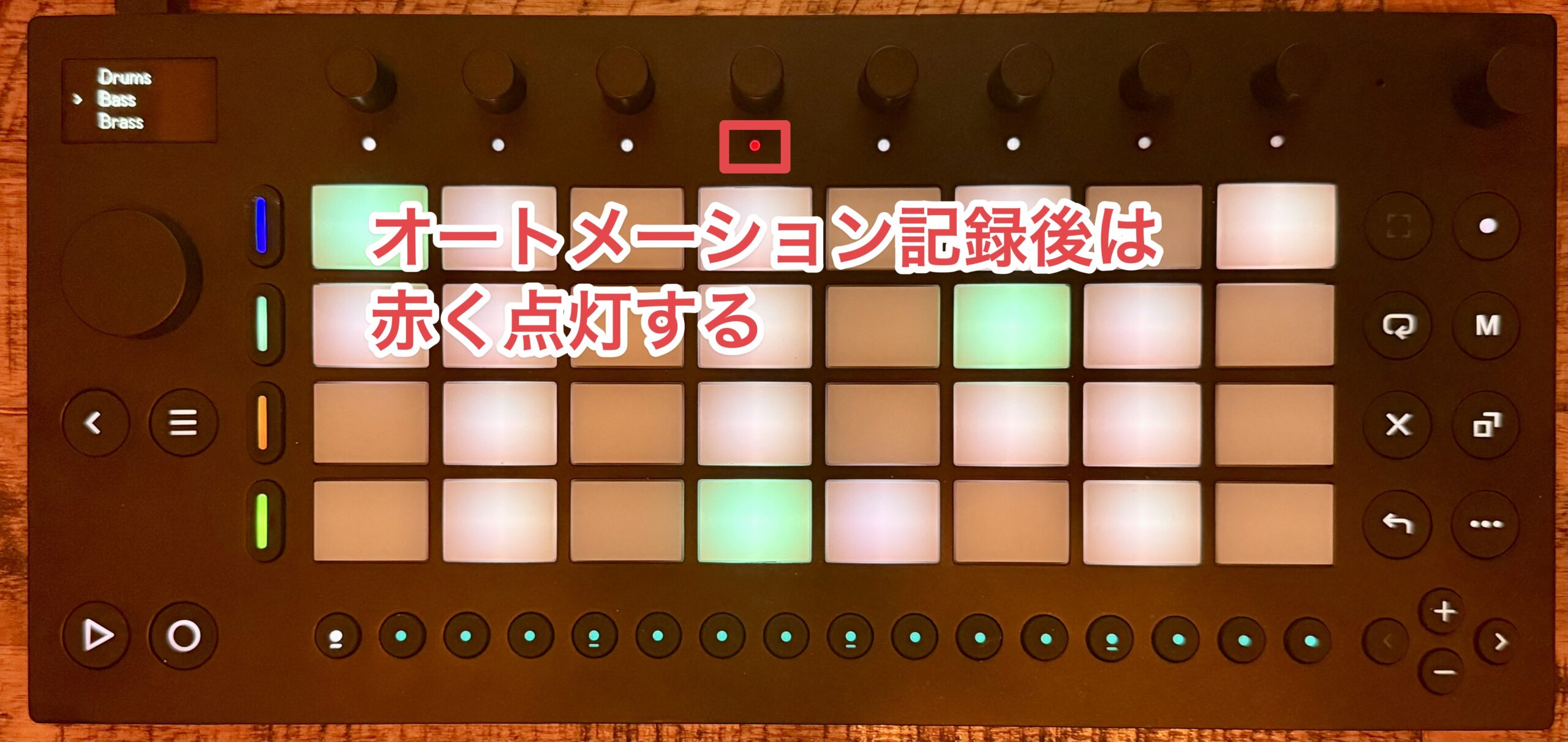

音色の調整を行っている際、フレーズの中で特定のパラメーターを徐々に変更させたいという場面では、オートメーション機能を活用すれば、録音中にパラメーターを操作した際の値の変化を自動的に記録でき、楽曲内で動きのあるサウンドを演出することができます。

ここでは、録音したベースフレーズに対して、オートメーションを使って音色に動きをつけ、楽曲全体にダイナミックな効果を加えていきましょう。

エンコーダーを操作してオートメーションを記録すると、操作を行ったエンコーダーは赤く点灯し、どのパラメーターに変更が加えられているかを一目で確認できるようになります。

エフェクトで加工したシンセパートを作成する

ベーストラックとドラムトラックが完成したところで、次はシンセフレーズを重ねていきましょう。

Moveでは、各トラックごとに最大2系統のエフェクトを同時に使用でき、サウンドをより深く加工することができます。

ジョグダイヤルを右に回すと、デフォルトで適用されているエフェクトを選択できるので、変更したいものを選択しダイヤルを押し込むとプリセットリストを表示できます。

音色同様にバックボタンで、エフェクトのカテゴリから選択ができるので、ここではエフェクト1に「Phaser-Flanger」、エフェクト2に「Delay」を適用していきます。

エフェクトが選択されている間は、シンセの音色同様エンコーダーにパラメーターが自動で割り当てられるため、直感的に調整できるほか、オートメーションへの記録も可能です。

サンプラーを使用して外部サウンドを取り込む

ここまでで、ベース、ドラム、シンセのトラックが完成しました。

次に、4つ目のトラックでは、「サンプラー」という録音した音声を演奏できるデバイスを使い、声を使ったフレーズを作成していきます。

ジョグダイヤルから音源の変更を行い、「Template」カテゴリの中にある「Sampler」をロードします。

あとは「サンプル」ボタンを押して録音したいパッドを選ぶだけで録音が開始され、パッドをもう一度押すと録音が停止します。

その後はすぐに演奏ができる状態になります。

波形の編集と調整

録音したサンプルは、ジョグダイヤルから録音されたサンプルを選択し、左から2つ目のエンコーダを回すことで再生開始ポイントを直感的に指定可能です。

パッドを押すとすぐに発音されるよう、ここではこのように調整しておきます。

もしピッチを手動で変更したい場合は、Sampler選択時に一番左のエンコーダーから調整できます。

セッションモードを活用してパターンを組み合わせる

各トラックには、異なるパターンを8種類まで作成でき、それらを組み合わせてセッションを構築することができます。

例えばドラムは一つ目のパターン、ベースは2つ目のパターン、シンセは1つ目のパターンと、組み合わせを試しながら、楽曲の展開を変えることができます。

その他にはあらかじめ様々なパターンを用意しておき、ライブパフォーマンスで活用することもでき、制作から演奏まで幅広い場面で活用できます。

Ableton MoveのPC連携機能

Moveはスタンドアロンでの音楽制作だけでなく、パソコンとWi-FiやUSBケーブルで接続することで、活用の場を広げることができます。

プロジェクトの連携

「Shift」ボタンを押しながら「設定」ボタンで、本体設定に入ることができます。

リストから「Move Manager」を選択して、ジョグダイヤルを押すと、「move.local」と表示されます。

このURLをパソコンのブラウザからアクセスすると、認証コードを入力する画面が表示され、同時にMoveのディスプレイには入力コードが表示されます。

このコードをブラウザへ入力すると、Moveのプロジェクトや、録音したサンプルなどにアクセスでき、それぞれをパソコンにダウンロードができます。

またMoveは「Ableton Cloud」にも対応しているため、有効にした状態ではLiveの「Cloud」タブから直接プロジェクトを開くことができます。

Liveではより細かな音色設定ができたり、トラック数を増やし楽曲として完成させることが可能です。

Control LiveモードでAbleton Liveと完全統合

まずはLive環境設定の「コントロールサーフェス」からMoveを選択します。

次にMoveの設定にある、「Control Live」を選択し、ジョグダイヤルをクリックすることで、モードが切り替わりAbleton Liveのコントローラーとして使用できます。

パッドによる演奏はもちろん、各トラックのボリューム調整、クリップの再生停止など、Liveをコントロールできます。

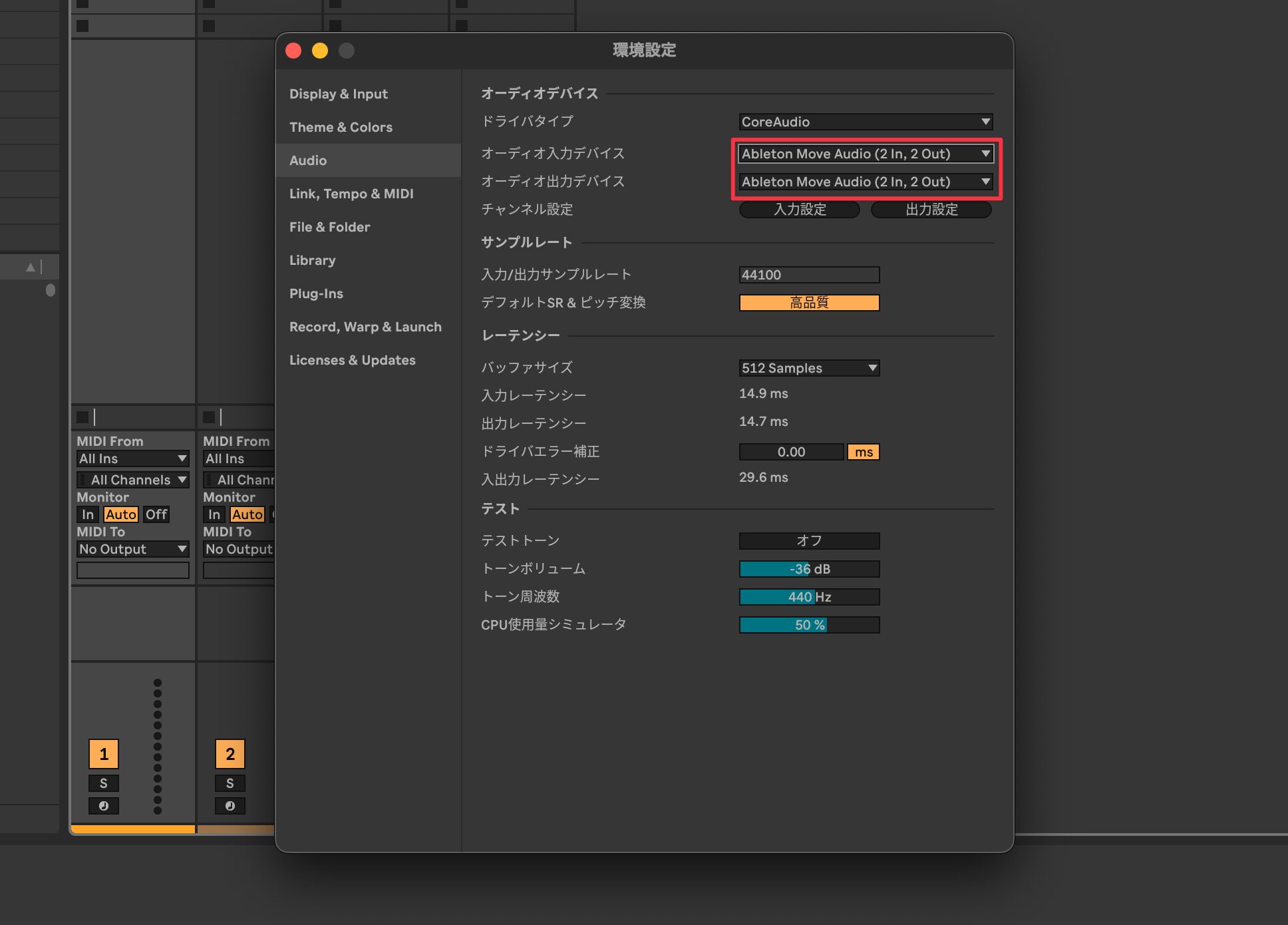

オーディオインターフェイスとしての活用

Control Liveモード選択時は、MoveをUSBケーブルでパソコンに接続すると、オーディオインターフェイスとして認識され、PCやDAWのサウンドをMoveから出力したり、Moveのマイクを使って録音ができます。

Moveオーディオインターフェイス機能と併用することで、パソコンとMoveだけで制作システムを完結させることができます。

いかがでしたでしょうか。

DTMユーザーにとって音楽制作用ハードウェアは、所有しているものの中々使う機会が無いという場合も多いと思いますが、Moveは制作のアイデアを形にすることに特化した設計のため、パソコンでの制作と併用し活用できるデバイスと感じました。

初心者にとっては直感的なインターフェイスで手軽に音楽制作を始められ、上級者にとっては最速でアイデアを書き留めることができる「誰でもすぐに音楽制作を楽しめるツール」と言えるでしょう。

ぜひその操作感を体験し、Moveがもたらす新しい制作体験をお楽しみください。

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa

15歳でシンセサイザーの魅力に惹かれDTMを始める。

20歳よりサポートキーボーディストとして大久保伸隆氏(Something Else)を始め多くのステージで活動する傍ら、活動拠点を制作へとシフトする。

その後、音楽制作ユニットL75-3を結成し、同人、商業両面で音楽作家として活動を開始。

2013年より声優原由実氏への楽曲提供を皮切りに、永井朋弥氏(+Plus)楽曲で編曲、映画での劇伴制作、イベント内でのBGM制作と様々な制作の現場に携わる。

同人活動ではVocaloidを用いた楽曲を使用し、“Twilight of Small Planet”がニコニコ動画カテゴリーランキング5位を記録。

その他、docomo Xperia feat. HATSUNE MIKU内オフシャルコンテンツや東京IT新聞などのメディアに掲載される。

- CATEGORY:

- DTMerにお勧めの新製品