ケーデンスと色々な動き(マイナー編)/音楽理論講座

マイナーにおけるケーデンス

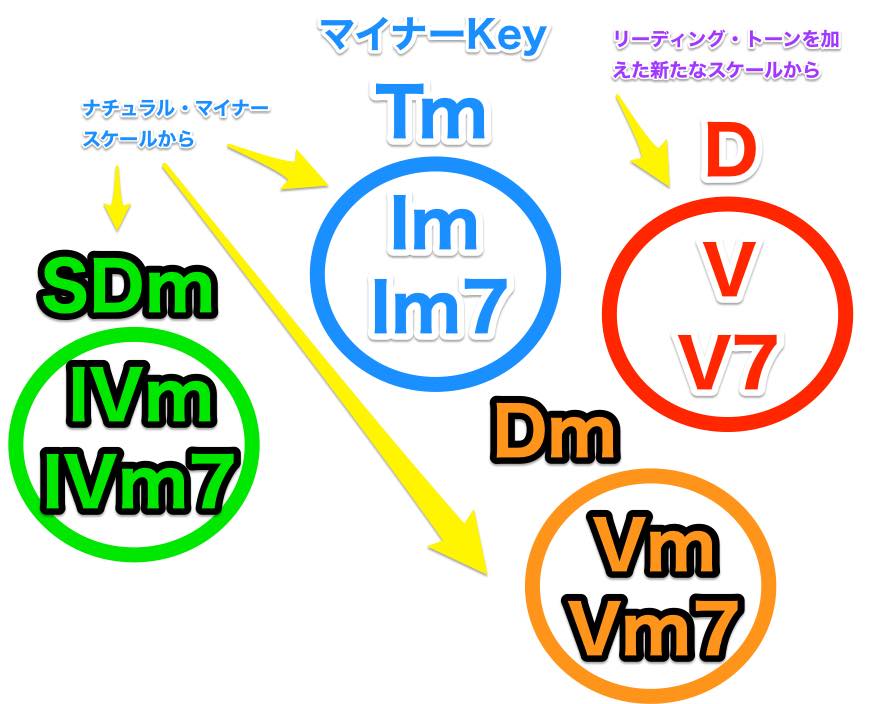

前回までで、各マイナー・キーにおけるトニック (Tonic)、サブドミナント (Subdominant)、ドミナント (Dominant) コードとそのファンクション(機能)について、イメージできたかと思います。

(それぞれトニック・マイナー、サブドミナント・マイナー、ドミナント・マイナーとも呼びます)

今回は、マイナーにおけるケーデンスと、第51回で学んだナチュラルマイナーにリーディング・トーンを加えることで出来上がったV・V7の特徴についても注目していきましょう。

全てトニック、サブドミナント、ドミナント上に出来上がるコードですので、T, SD(S), Dのみで表記する場合もありますが、今回はわかりやすく画像のように表記しましょう。

ドミナントの上に出来上がったリーディング・トーンとトライトーンは、不安定感や緊張感を持ち、トニック (Tm) に戻りたいと強く感じさせるコードです。

これをメジャーキーと同様にDと表記します。

今回は、マイナーにおいても、コード進行でストーリー性を出すために最低限必要な動き=ケーデンス=「コード進行の最小単位」に当てはめて確認していきます。

第31回と見比べながら、メジャー同様に基本の3つから見ていきましょう。

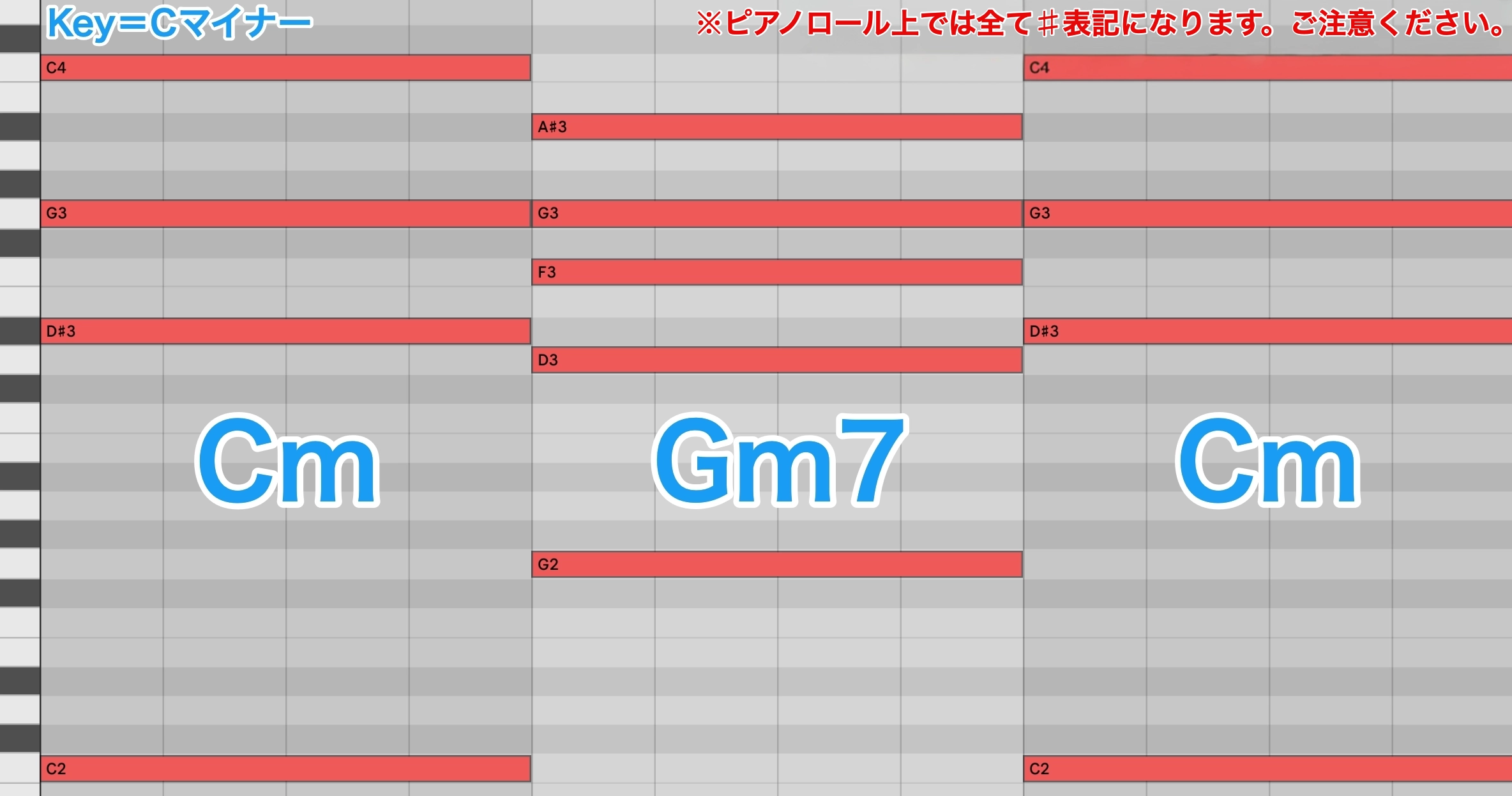

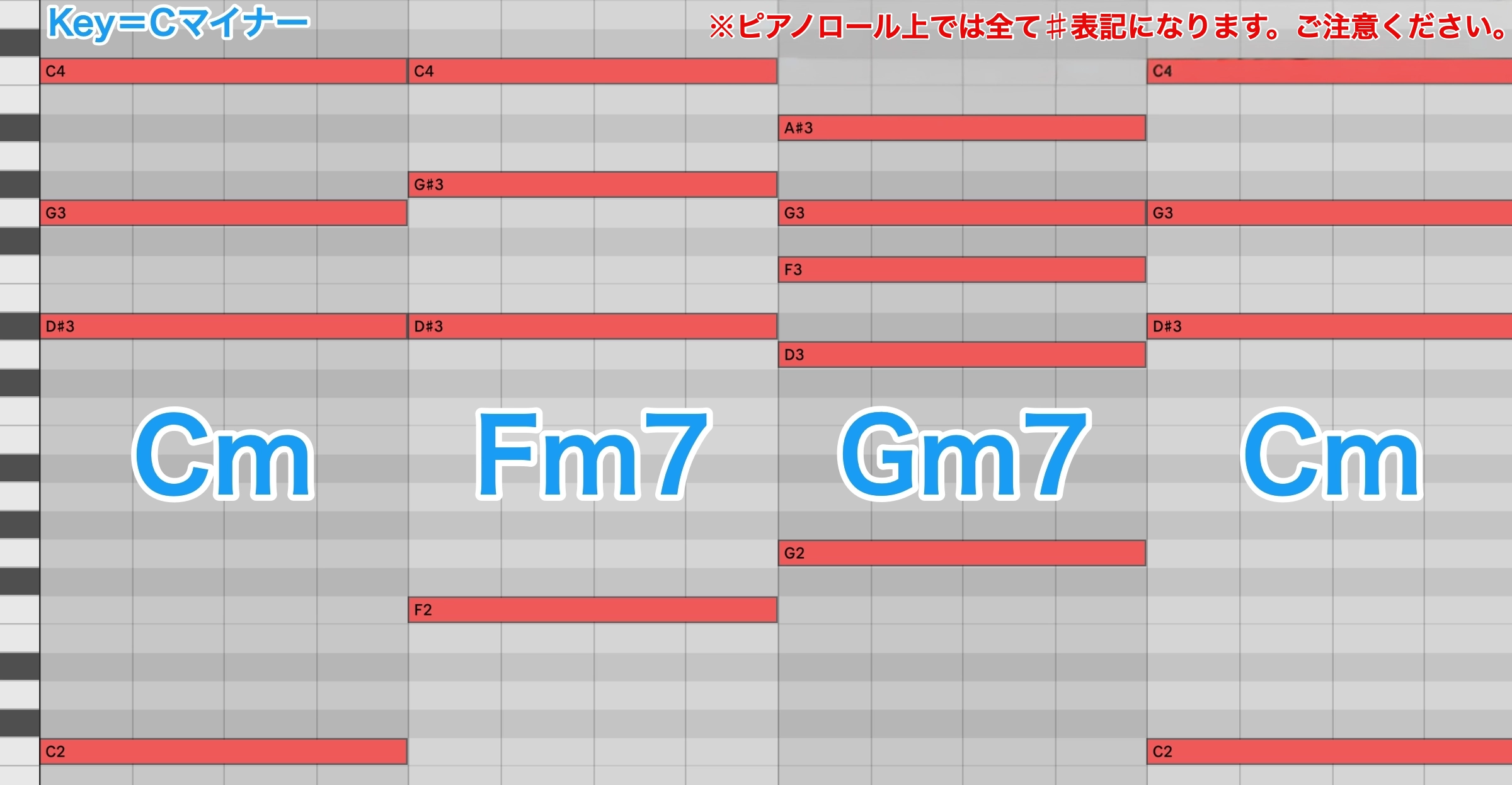

比べやすいように、パラレルマイナーキー (Cマイナー) で確認していきます。

T→D→T

- Tm→Dm→Tm / Im→Vm→Im, Cm→Gm→Cm

- Im→Vm7→Im / Cm→Gm7→Cm

Tm→D→Tm

- Im→V→Im / Cm→G→Cm

- Im→V7→Im / Cm→G7→Cm

- Im→Vm7→Im / Cm→Gm7→Cm | Im→V7→Im / Cm→G7→Cm

続けてみると、サウンドの違いがわかりやすいですね。

2回目の方が力強く、そして緊張から解き放たれた印象を受けます。

Iの箇所を4和音でも試してみてください。

T→SD→T

- Tm→SDm→Tm / Cm→Fm→Cm

こちらのケーデンスは、緩やかに着地するのが特徴です。

マイナー・キーのため、悲しい感情や切ない気持ちを持ちながらも、軽くスキップして着地したような印象を受けますね。

この特徴を、ぜひ4和音でも試してみてください。

T→SD→D→T

- Tm→SDm→Dm→Tm / Cm→Fm7→Gm7→Cm

T→SD→D→T

- Tm→SDm→D→Tm / Cm→Fm7→G7→Cm

非常にスムーズな流れで、安定から次の展開、そして緊張感(特にD)があり、戻って安心感を得るという代表的なケーデンスです。

ここまでが基本の3種類ですが、もちろん、第31回の最後に出てきたD→SD(Dm、D→SDm)の流れも、今では聴くこともできますね。

- 例(Tm→Dm→SDm→Tm)Cm→Gm7→Fm7→Cm

メジャーと同様に、マイナーのケーデンスを見てきましたが、これでまた曲を作る際の引き出しを増やすことができたと思います。

ここまで学んだことを踏まえ、引き続き楽曲の分析を行ってみてください。

さらなる発見があるはずです。

次回は、ハーモニック・マイナースケールと、オーグメント・インターバルについて取り上げていきます。