ナチュラルマイナーにリーディング・トーンを追加する/音楽理論講座

7番⽬の⾳をリーディング・トーンに変えてみる

今回からいよいよ、マイナー・スケールが3種類ある理由に踏み込んでいきます。

前回の予告どおり、ナチュラル・マイナーのダイアトニックコードを「コード進行の最小単位」=「Cadence(ケーデンス)=終止形」に当てはめて確認し、“戻ろうとする力”が働くリーディング・トーンを加えたバージョンも見ていきます。

27~31、45~50の講座を復習しておくことで、より理解が深まるはずです。

リーディング・トーン(導音)は、半音上のトニックに導く役割を持っています。

ナチュラルマイナーでは、トニックの半音下ではなく全音下のサブ・トニック = 下主音(かしゅおん) or 自然導音(しぜんどうおん)でしたね。

これを半音上げて、リーディング・トーンにしてみましょう。

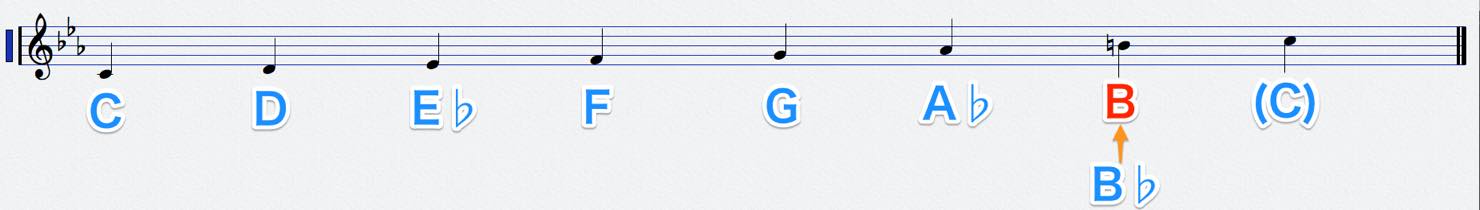

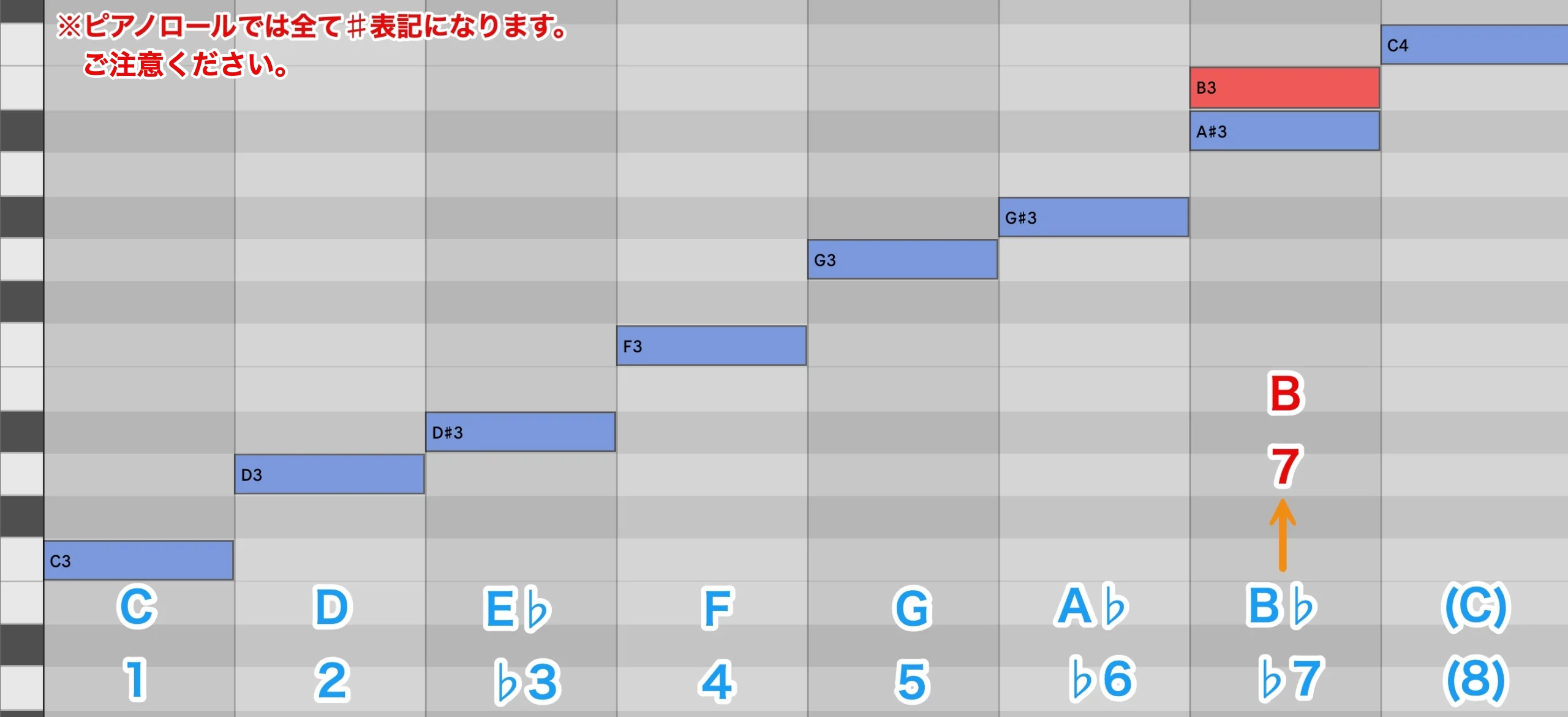

Key=Cマイナーで確認します。

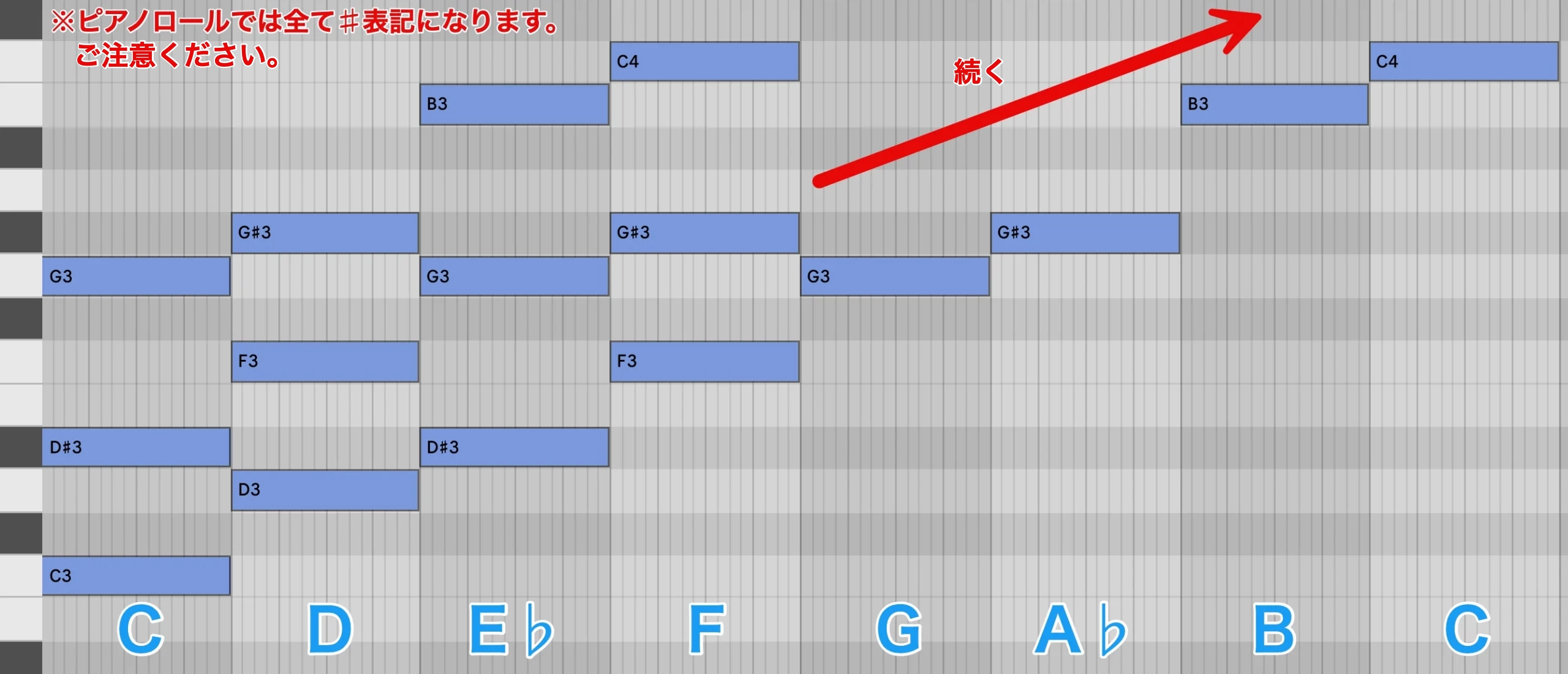

まずは、ナチュラルマイナーと、この新たな並びのスケールを聴き比べてみましょう。

- Cナチュラルマイナー・スケール

C D E♭ F G A♭ B♭ (C)

1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 (8)

- 新たなスケール

C D E♭ F G A♭ B (C)

1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 (8)

新たなスケールは、♭6と7の間に独特の雰囲気がありますね。

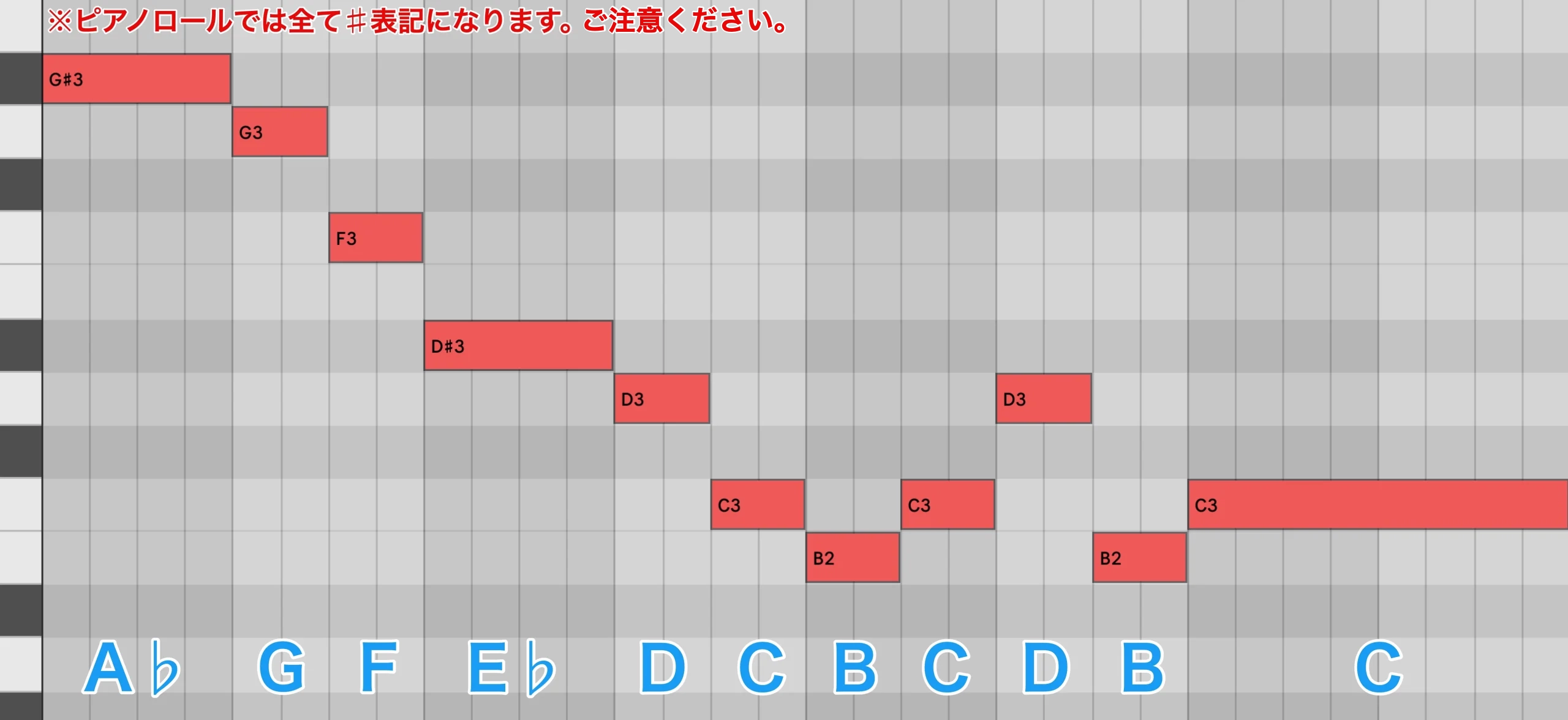

下記のように弾いてみると、非常にクラシカルなフレーズになります。

マイナー感をしっかりと持ちつつも、綺麗な流れですね。

この理由については後ほど触れますが、今はこの音がどのような変化もたらしているかを感じておいてください。

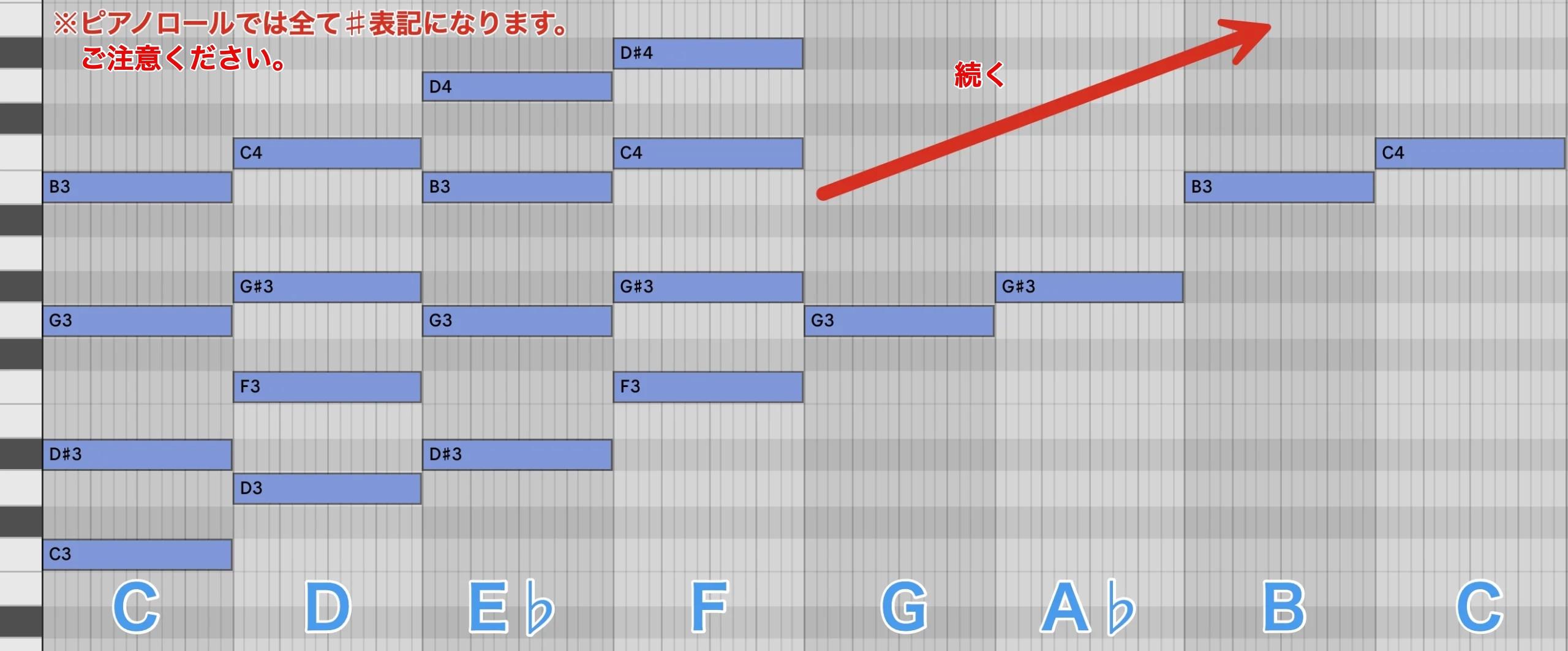

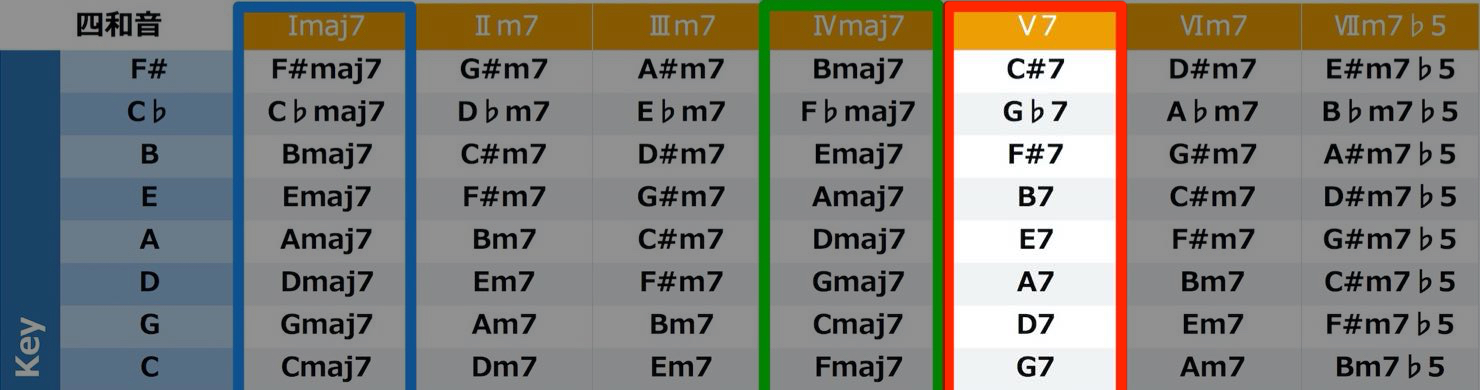

リーディング・トーンを追加したスケールによるマイナー・ダイアトニックコード

それでは、新たなスケールでダイアトニックコードを作成してみましょう。

作り方は、46回目などのイメージと同じです。

スケールの音を、3度ずつ(1つ飛ばし)で重ねていきましょう。

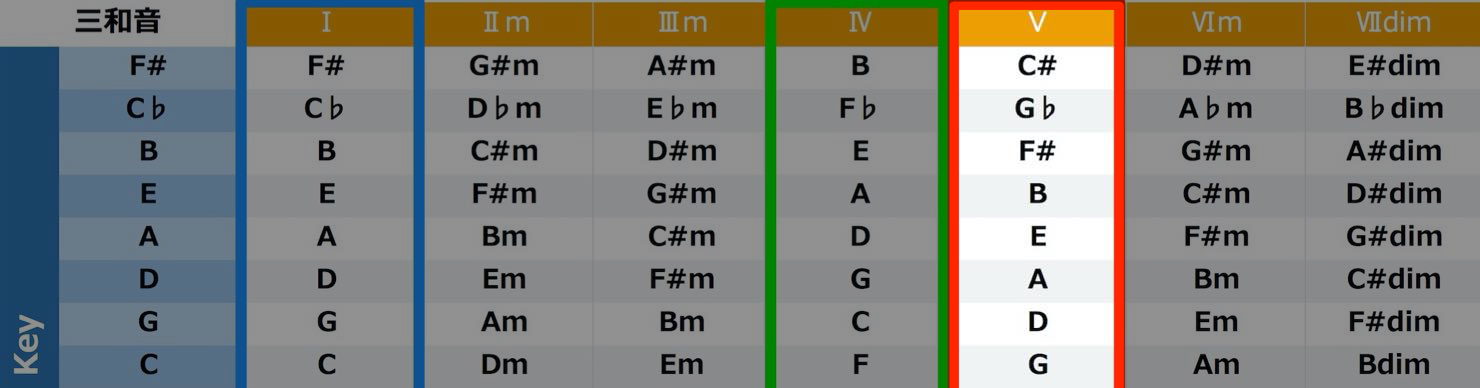

- 3和音

- 4和音

全く新しいコードが出てきましたが、5番⽬のコードに注⽬しましょう。

このスケール上の5番目(ドミナント上)のコードが、3和音ではリーディング・トーンを含むV、4和音ではリーディング・トーンとトライトーンを含むV7になります。

これは、この部分だけメジャーと同じになっていると言えます。

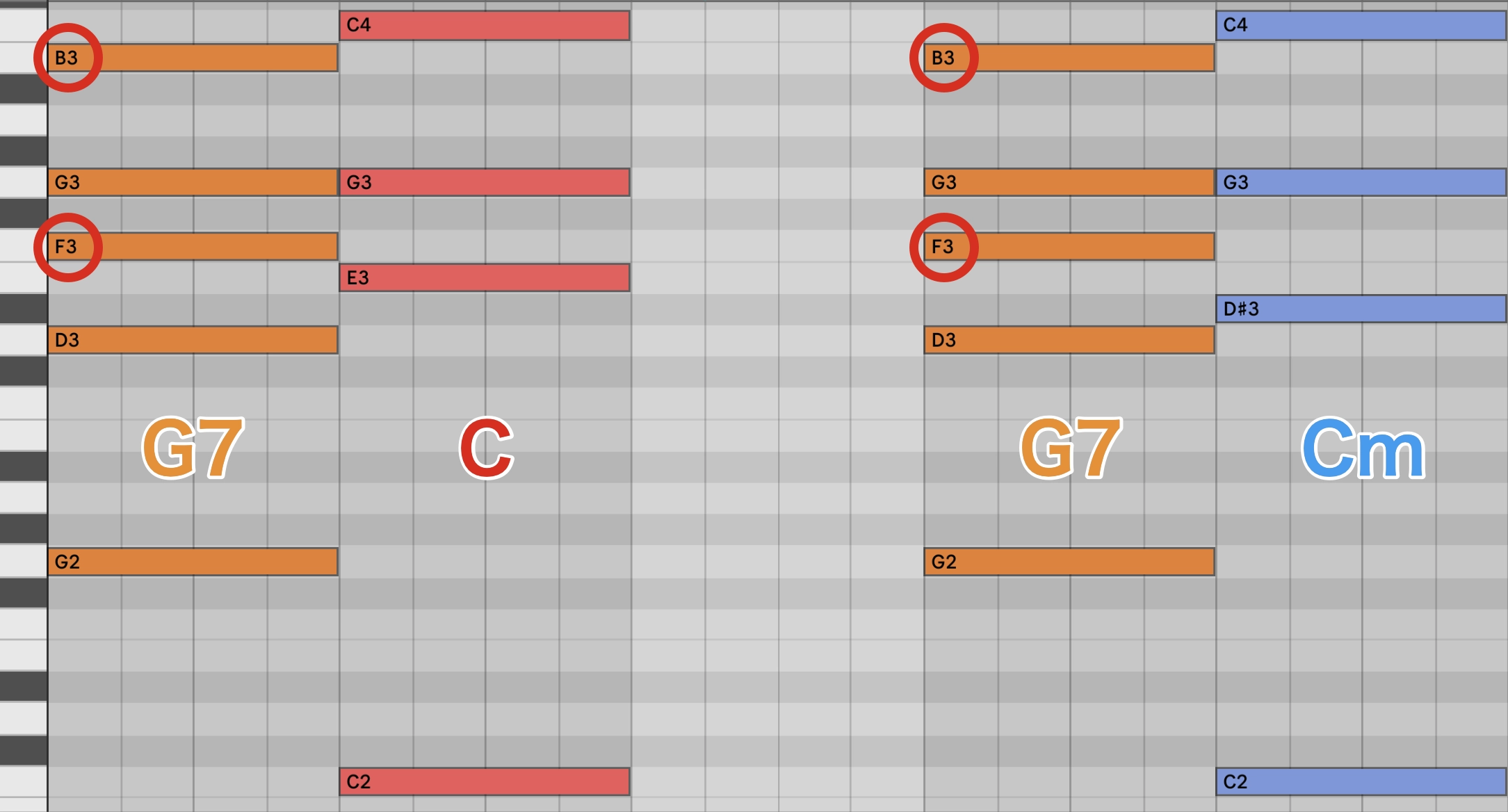

各マイナーのケーデンスによるの比較

ではここで、T→D→Tの「ケーデンス=終止形」に当てはめてみましょう。

ナチュラルマイナーのVm/Vm7からImに戻るものと、リーディング・トーンを追加してできたV/V7からImに戻るものを聴き比べてみます。

サンプルはKey=Cマイナーで、わかりやすくするために、途中に溜めを作っています。

- ナチュラルマイナー

Im→Vm→Im Cm→Gm→Cm

Im→Vm7→Im Cm→Gm7→Cm

終わった感じもしますが、メジャーのときのような緊張感や不安定さから解放された感覚はありませんね。

もちろんこの流れもよく使われますが、緩やかになんとなく終わったという印象を与えます。

- 新たなスケール上のドミナント(V or V7)を使った場合

Im→V→Im Cm→G→Cm

Im→V7→Im Cm→G7→Cm

メジャーと同様に、緊張感や不安定さから安定感へと落ち着く流れをマイナーでも表現できました。

メジャーとは半音の動きが異なりますが、これでマイナーでも強い解決感を得ることができそうです。

次回は、この違いを意識しながら、メジャーと同様の手順をマイナーでも1つずつ見ていきましょう。