メロディック・マイナースケールとマイナースケールのまとめ/音楽理論講座

メロディック・マイナースケールと、その出来た経緯を学ぶ

今回は、今まで3種類あるとお伝えしていたマイナー・スケールのうち、残りのスケール「メロディック・マイナースケール」を確認していきましょう。

即興演奏をする方は、難しいスケールを考える、あるいは覚える際に、ルートを変えてメロディック・マイナースケールに置き換えて使用する場合もあります(オルタード・スケールなど)。

また、クラシックと分けるために、他の名前がついている場合もありますね。

ここでは、ハーモニック・マイナースケールを学んだ際のように、どうして3種類もあるのかにポイントを絞って解説していきます。

まずは、今までの流れのポイントをまとめておきましょう。

✳︎ここでの注意点は、各マイナースケールに”それぞれに問題点があったためにこのような順番で出来た”ということを知った上で、現代の曲も分析してみるということです。

(各マイナースケールは現在でも全て使用されており、それぞれに利点がありますが、どれが一番優れているというわけではありません)

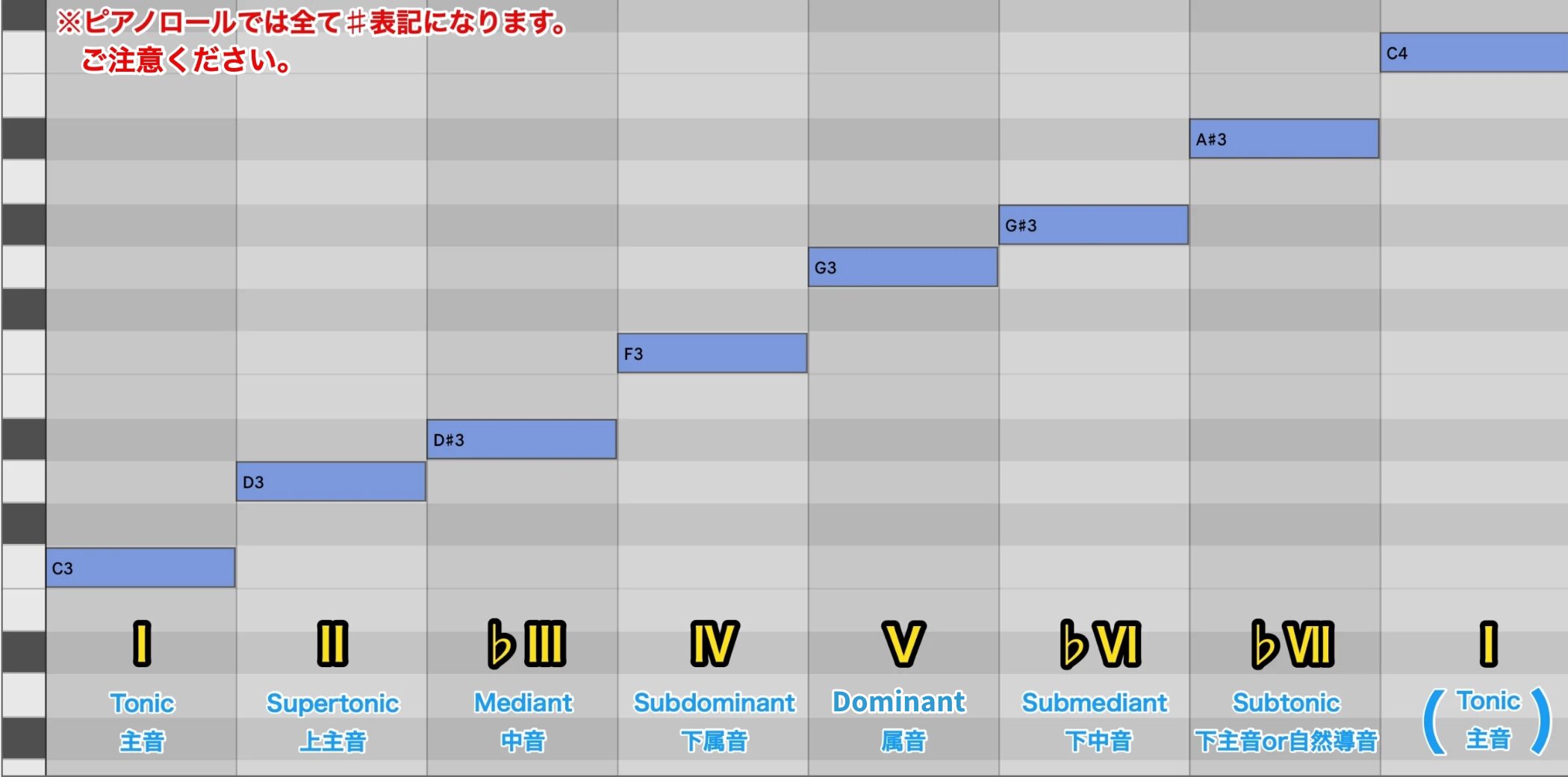

自然発生的なナチュラル・マイナースケール

最初に、ナチュラル・マイナースケールを学びましたね。

(ナチュラル)・マイナースケールは日本語で、(自然的)短音階でした。

メジャースケールと同様に、人間の感覚から”自然的”に生まれたイメージとも考えられます。

そして、ダイアトニックコードを作り上げたものの、リーディングトーンがないため、ドミナント上に作られたコードは以下のようになりました(49〜52回参照)。

☆5番目にできるコードに、3和音では「Leading Tone」が含まれず、加えて4和音ではトライトーンがない(m7コードのため)

もちろん、V→Iに戻った際には、ある程度の終止感を得られますが、メジャーと比べると弱く終止した印象を受けました。

- Tm→Dm→Tm / Im→Vm→Im, Cm→Gm→Cm

- Tm→SDm→Dm→Tm / Cm→Fm7→Gm7→Cm

❇︎T,SD(S),Dのみで表記する場合もあります。

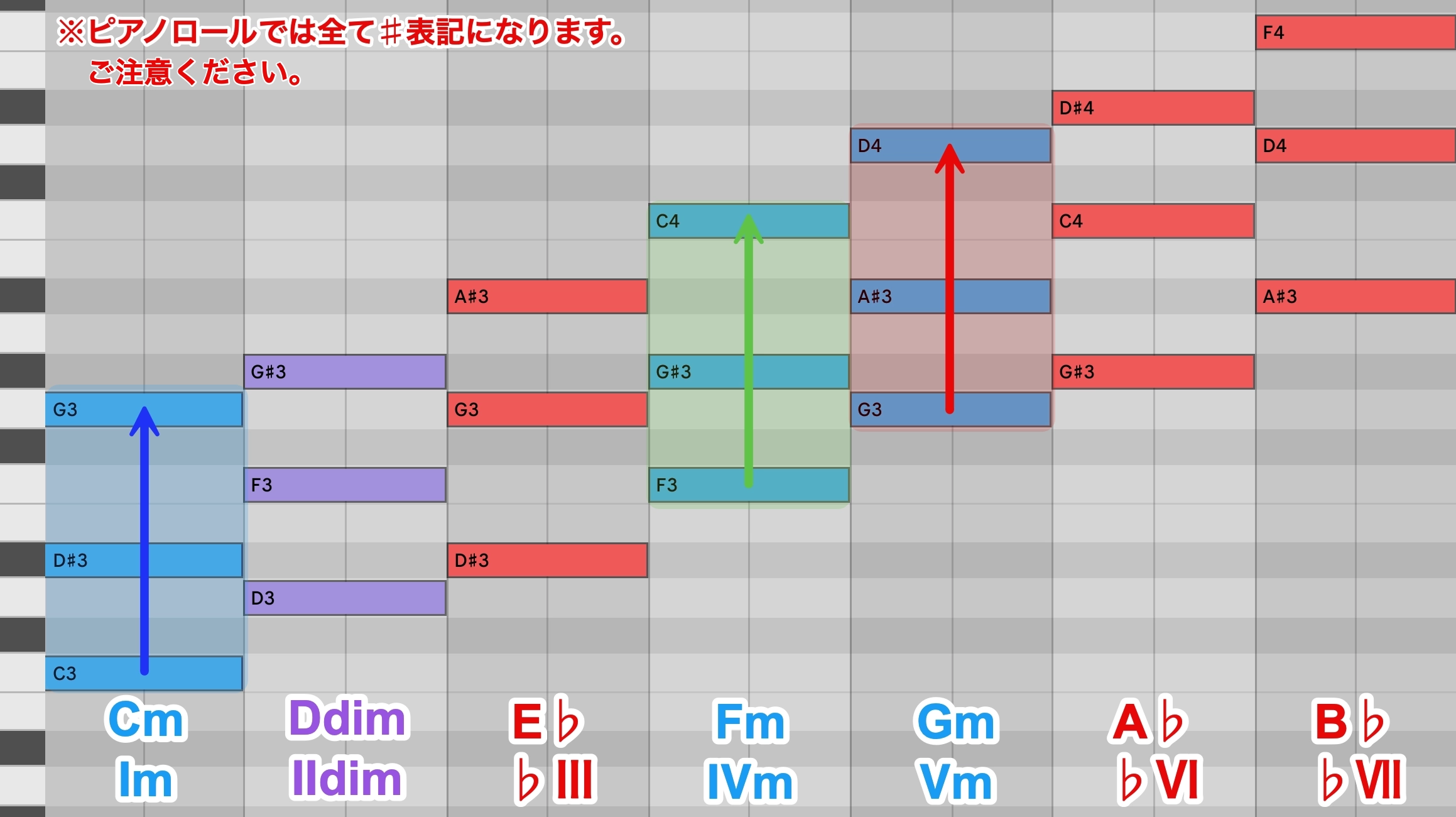

ハーモニック・マイナースケールへの発展

次に、ハーモニック・マイナースケールを学びました。

(ハーモニック)・マイナースケールは日本語で、(和声的)短音階でした。

“ファンクション(機能和声)を意識した、機能”和声的”終始感が強まる”という点が、人工的に作られたスケールである(ハーモニック)・マイナースケール=(和声的)短音階の名前の由来とされているということでしたね。

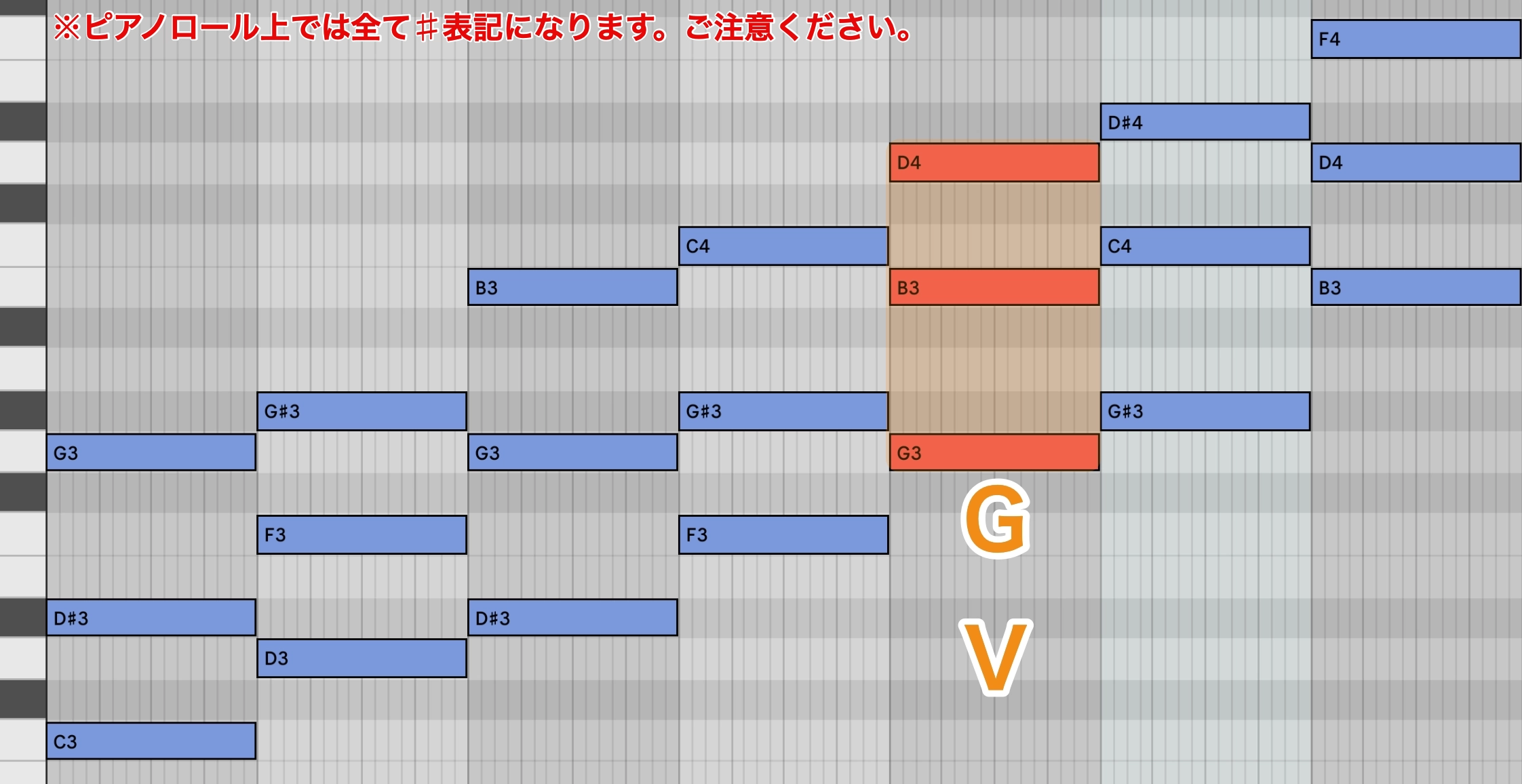

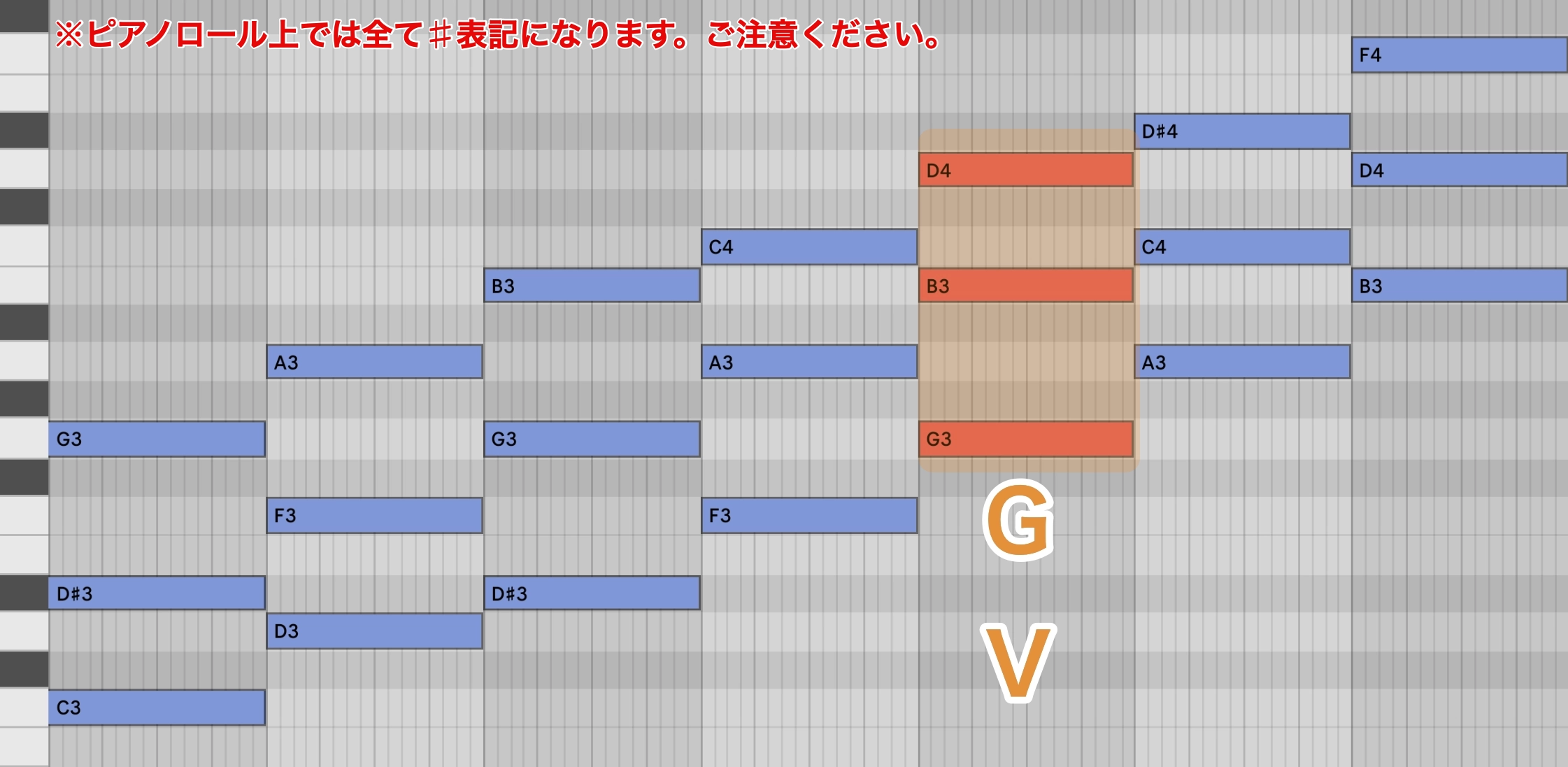

ナチュラル・マイナースケールの(SubTonic)=(♭7)を上の画像のように(Leading Tone)=(7)とし、ダイアトニックコードを作り上げると、さまざまな新しいコードは出てきますが、Dominant=ドミナントの上に作り上げられたコードは以下のようになります。

メジャーと同様に、3和音ではリーディングトーンを含んだV、4和音だとリーディングトーン及びトライトーンを含んだV7が出来上がり、先ほどのナチュラル・マイナーでは得られなかった、マイナーキーの説得力(=強い解決感)を得ることができました。

- Tm→D→Tm / Im→V→Im, Cm→G→Cm

- Tm→D→Tm / Im→V7→Im, Cm→G7→Cm

しかし、以下のようにスケールを並べた場合は違和感はありませんでしたが、

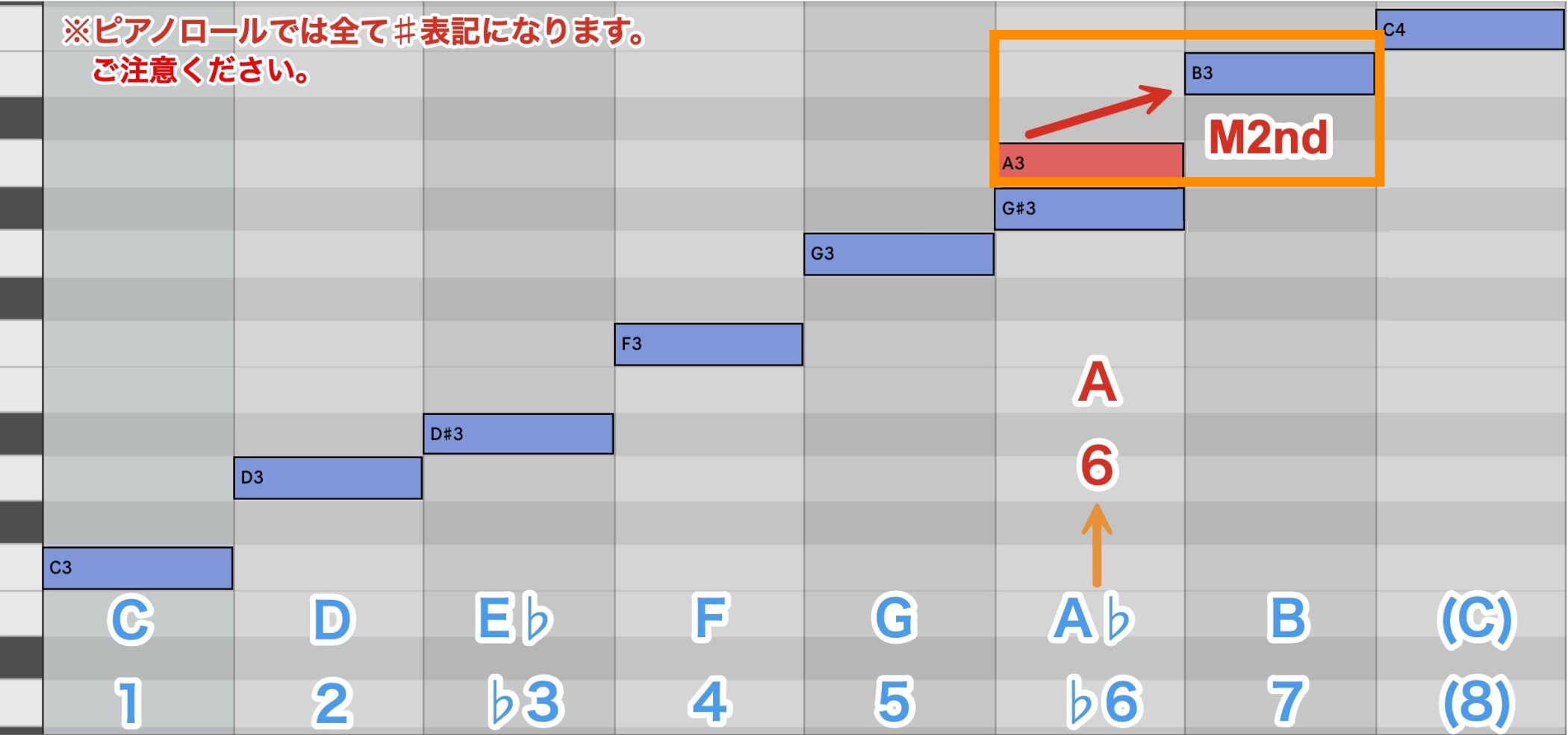

ハーモニックマイナーの♭6,7間のオーグメント・インターバル(オーグメント2nd=増2度音程)を目立たせてしまうと…

一般的な西洋音楽ではあまり良い動きではなかった、中近東感の印象が出てしまいます。

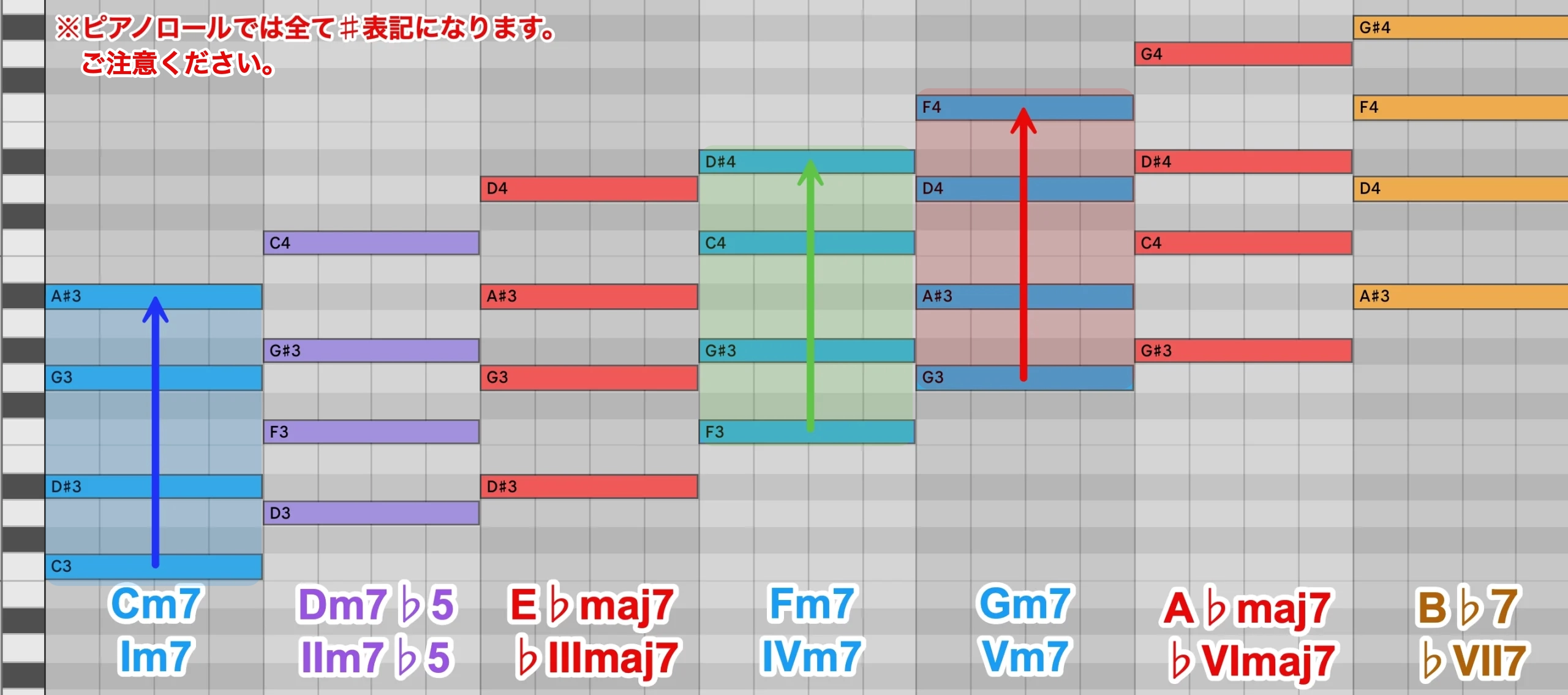

メロディック・マイナースケールの登場

ここであらためて、メロディック・マイナーという名前に注目してみましょう。

すでに気づかれたかもしれませんが、メロディック=Melodicには、“旋律的”、”調子の美しい”といった意味があります。

この、“旋律的”のイメージで捉えていくと掴みやすくなります。

日本語では、その名のとおり「旋律的短音階」と表記されます。

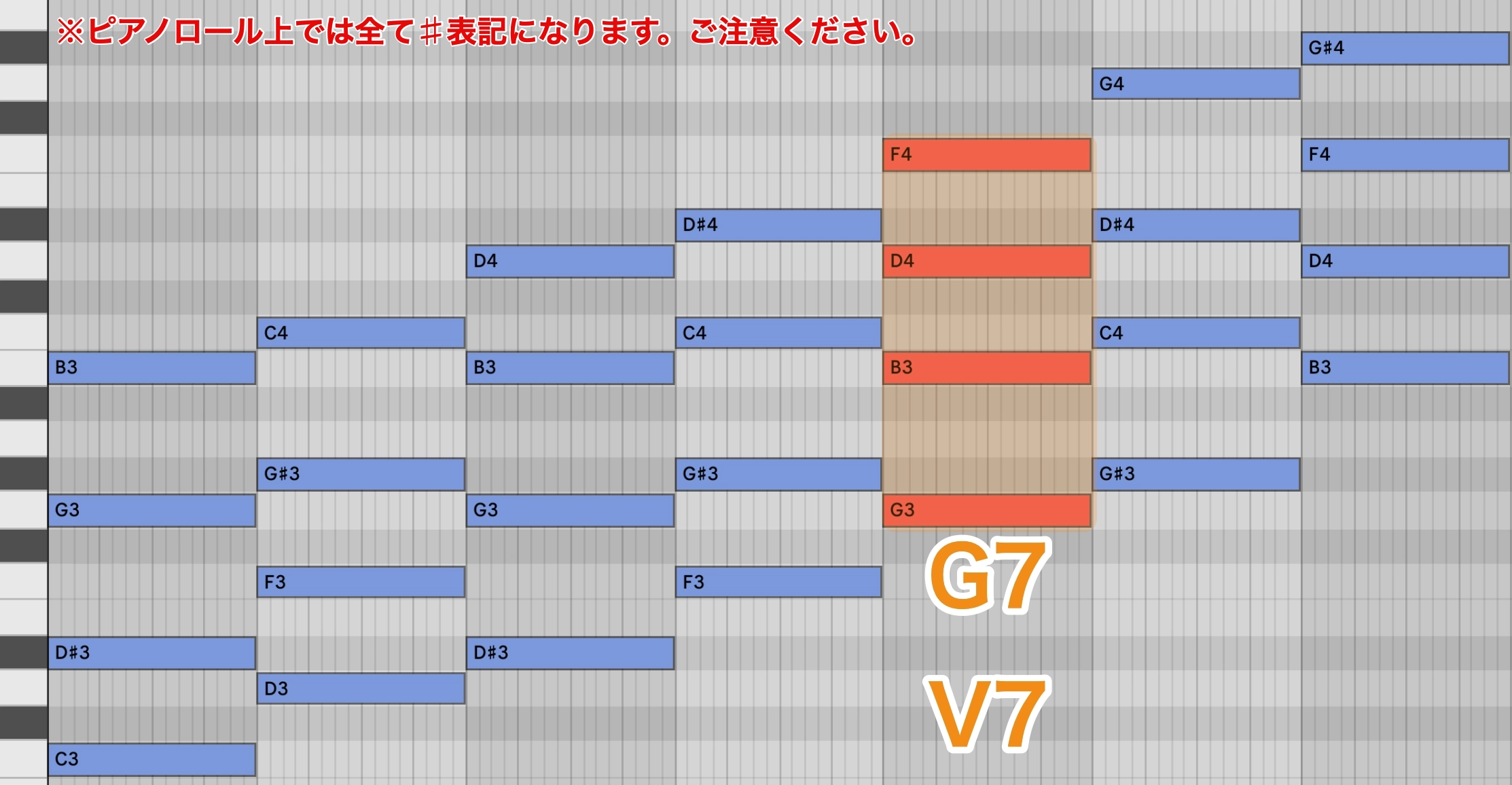

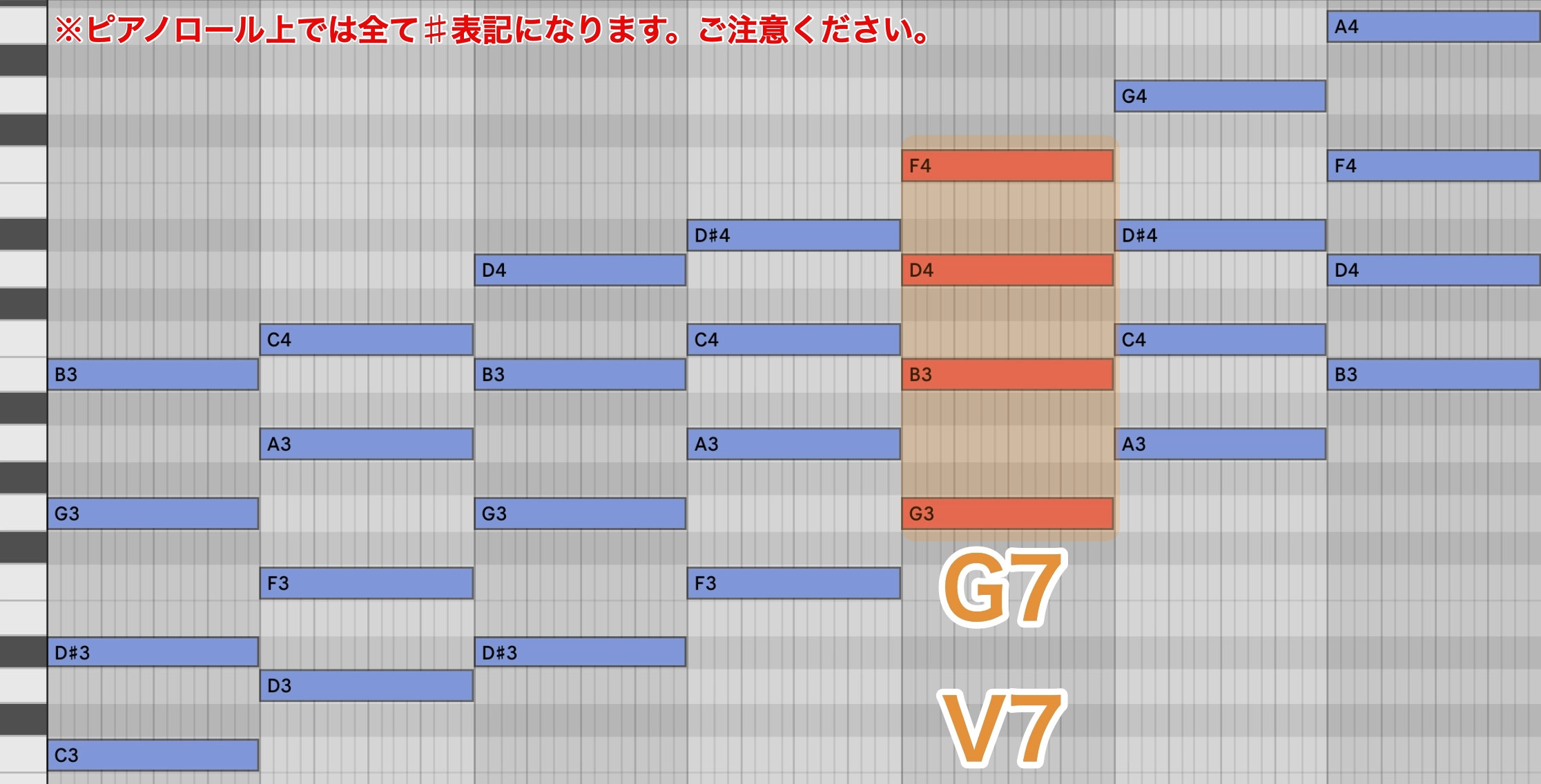

先ほどのハーモニック・マイナースケールの♭6,7間(オーグメント2nd=増2度音程)を下記画像のようにしてみましょう。

こうすることにより、リーディングトーンも含み、違和感のあったインターバルも解消されました。

こちらも、ダイアトニックコードを作り上げると、まだ紹介していないコードが出てきますが、Dominant=ドミナントの上に作り上げられたコードは、3和音ではリーディングトーンを含んだV、4和音ではリーディング・トーン及びトライトーンを含んだV7が出来上がります。

☆マイナースケールにおいては、よく「上行形はメロディック・マイナー、下降形はナチュラル・マイナー」とされることがあります。

これは、スケールを下降する際に第七音がリーディング・トーンである必要がないことや、下降する際に第3音が出てくるまでマイナー感が分かりづらい、といったことが理由としてあげられます。

メジャー”系”スケールと、マイナー”系”スケールの⼤きな違いは、「第3⾳が3もしくは♭3であること」とも言えますね。

あわせて覚えておきましょう。

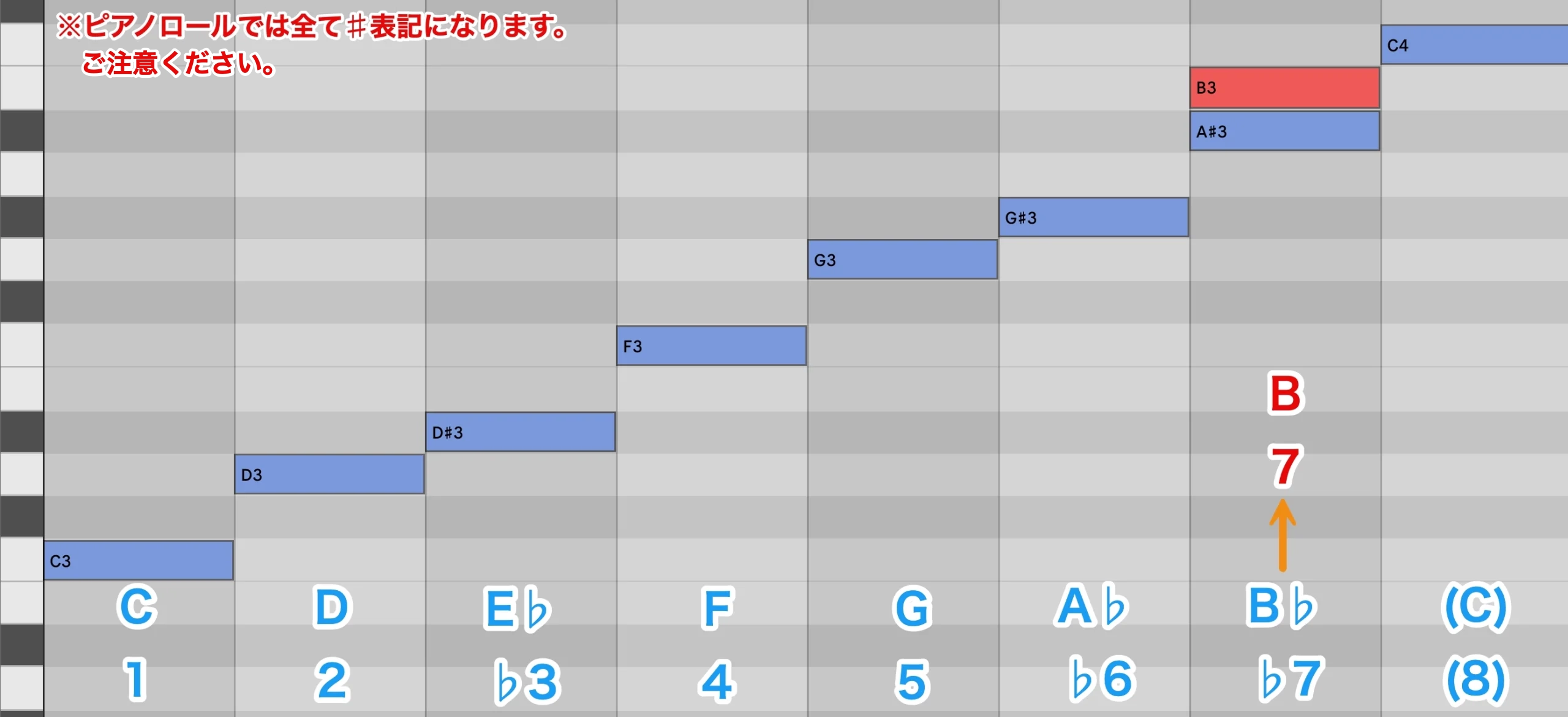

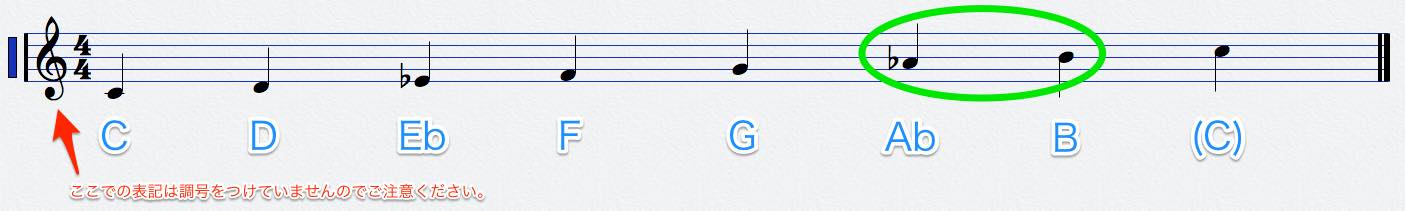

最後に、この3つのマイナースケールに数字を振ってみましょう。

- ナチュラル・マイナースケール

1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 (8) - ハーモニック・マイナースケール

1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 (8) - メロディック・マイナースケール

1 2 ♭3 4 5 6 7 (8)

楽曲分析の際は、上記の違いや、どのように使われているかを分析しても良いですね。

下記動画の特に4:58秒からも参考にしてみてください。