アボイド・ノート(回避音/後編)/音楽理論講座

IIm(IIm7)のアボイド・ノートについて

今回は再びアボイド・ノートに話題を戻し、前回学んだツー・ファイブの進行を踏まえ、メジャーダイアトニックコードの2つ目のコードにおけるアボイド・ノートの考え方について、解き明かしていきます。

こちらについては、大きく分けて2つの考え方があります。

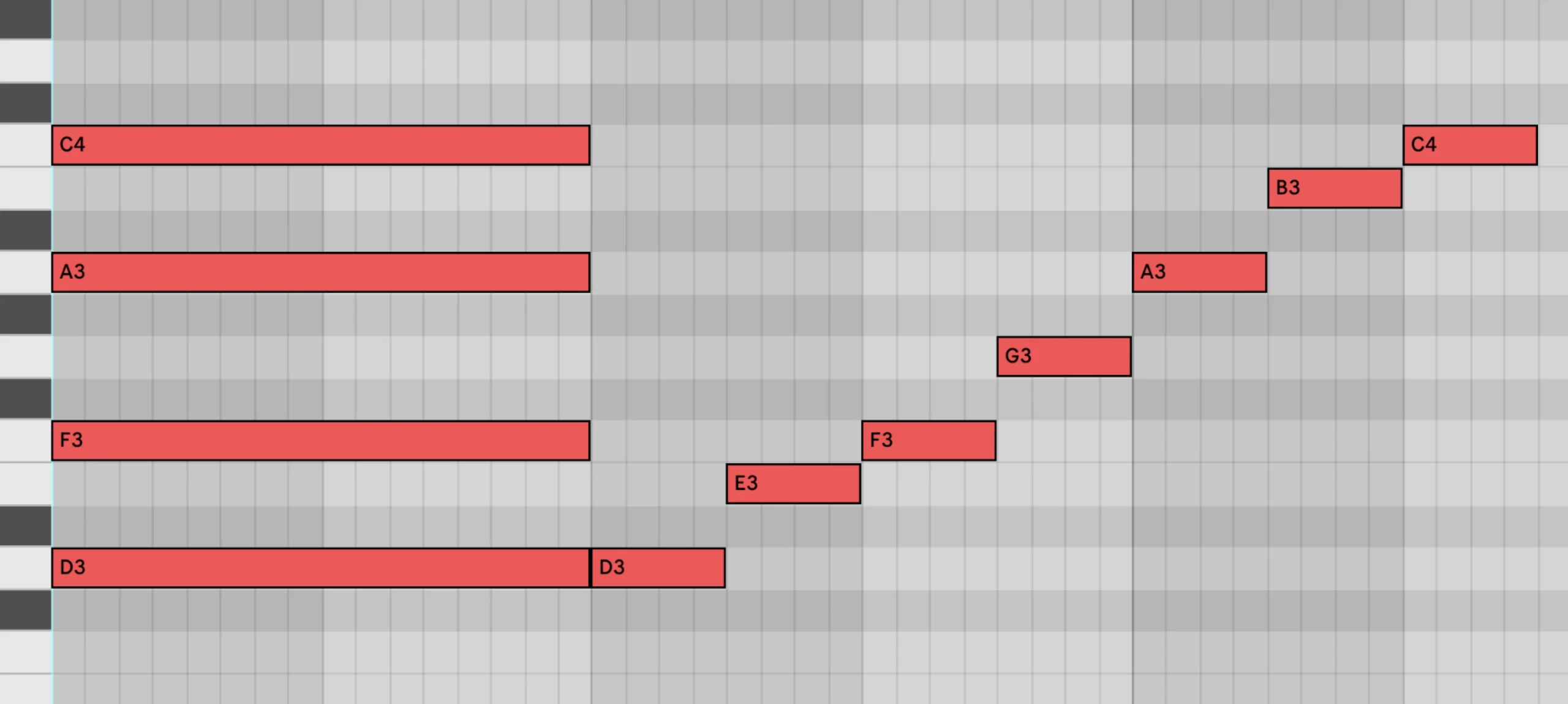

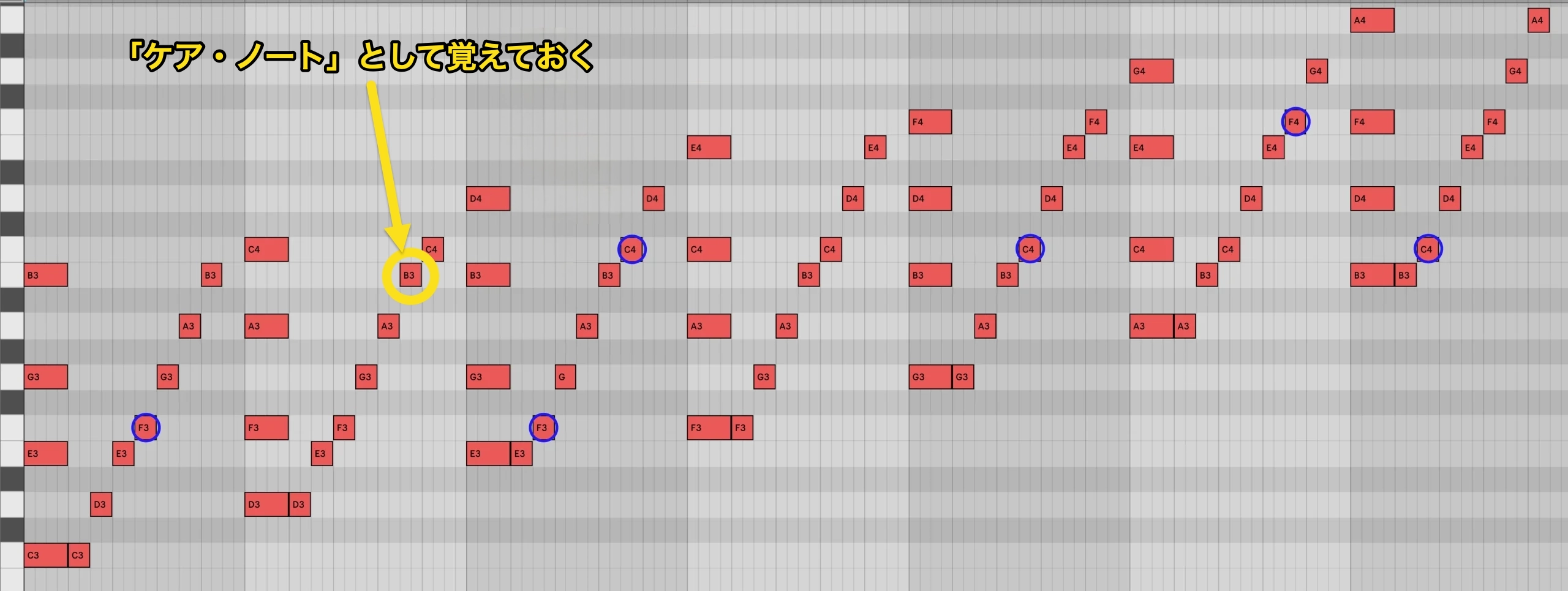

まずは、前々回の手順で「コードの構成音に対して”半音上”の関係にあるスケール音」を探して、IIm7のアボイド・ノートをチェックしてみましょう。

これだけを見ると、IVmaj7と同様にアボイド・ノートは存在しないように思えますね。

ではここで、Dm7にコードトーン以外の音(E、G、B)を加えたものを聴いてみてください。

- Dm7 + E

- Dm7 + G

- Dm7 + B

それぞれ響きが複雑になりますが、なかでもBを加えたものは強い緊張感を持っているように感じますね。

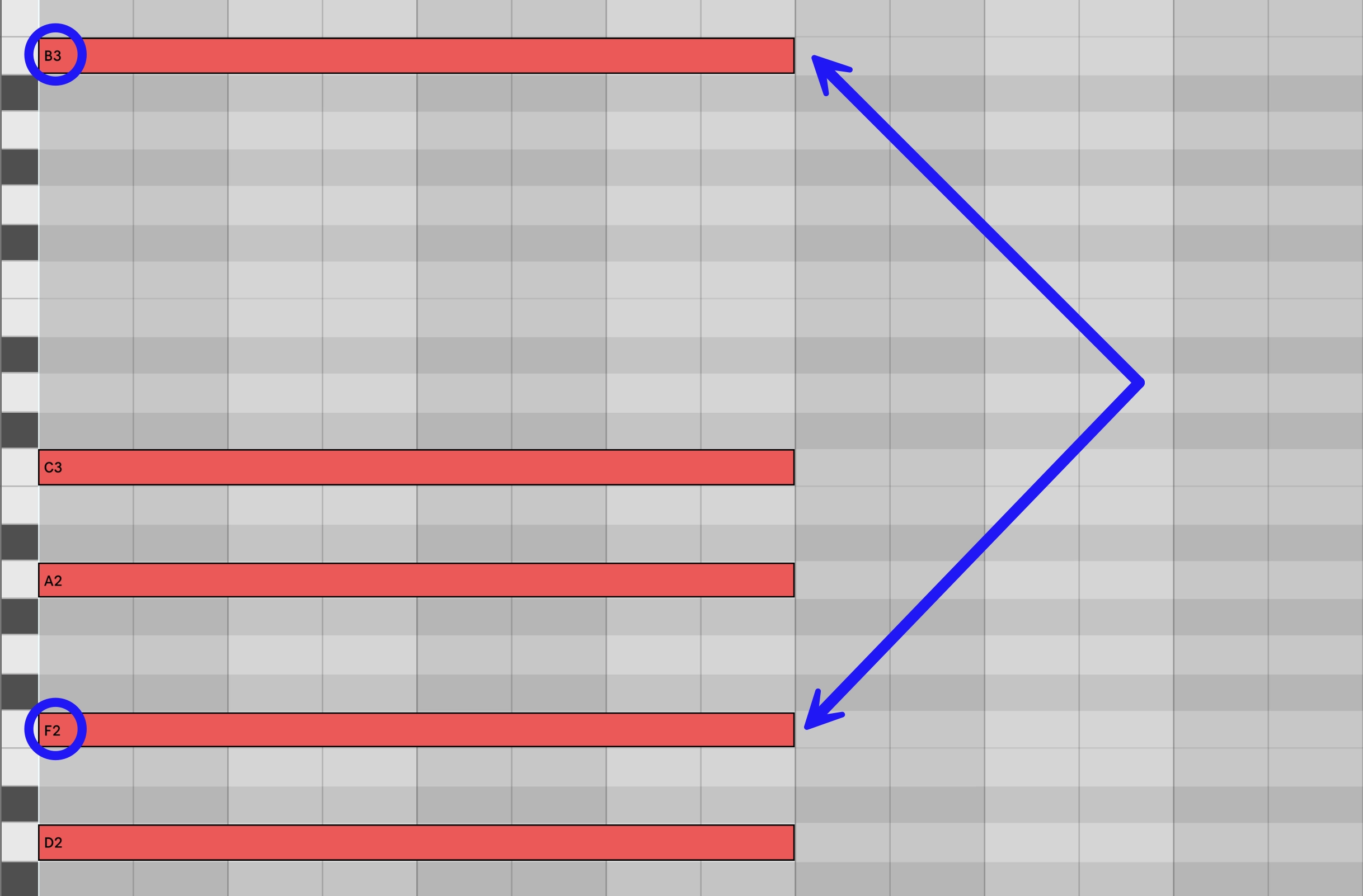

その理由は、3rdの音(m3rdのF)とBがトライトーンになっているからです。

第30回で触れましたが、トライトーンにはV7(ドミナントコード)の緊張感を高める効果があり、トニックへ戻る力をより強くするということでしたね。

この点を踏まえて、前回のツー・ファイブ・ワンの進行を思い出してみましょう。

- Key=Cメジャー:IIm7 → V7 → I(Dm7 → G7 → C)

強進行かつトライトーンを含んだV7からトニックへの流れが、力強いコード進行を形成しています。

これに対し、IIm7にBを目立つように加えてみるとどうなるでしょうか。

- Dm7にBを目立つように加えたもの → V7 → I

ツー・ファイブ・ワンの流れの強さが、少し削がれた感じがしませんか?

前々回に、アボイド・ノートについて「本来のコード機能を損なう可能性がある音」と定義の一つをお伝えしましたが、これはその典型と言えます。

IIの時点でトライトーンによる緊張感が生まれると、V7の機能的役割が予告されたような状態になってしまうのです。

このように、ドミナントコードの特徴でもあるトライトーンを他のコード上で目立たせると、ドミナントコードの効果が弱まるため、避けたほうが良いというのが1つ目の考え方です。

ちなみに、Fmaj7にBを加えた場合は、ルートとトライトーンの関係になりますが、アボイド・ノートとはされていません。

これはコード内の3rd(M3rdのA)に対するトライトーンではないため、という考えに基づいています。

- Fmaj7にBを目立つように加えたもの → V7 → I

こちらも特徴的な音ではありますが、Dm7+Bよりはドミナント感が薄いと感じられたかもしれません。

V7に含まれるトライトーンは3rdを含むものなので、特にドミナントとしての印象が強いと捉えることもできます。

ドミナント・コードV7の効果を薄めないよう、3rdのトライトーンは他での使用を避けましょう、というところで一線を引いていると考えられます。

「IIm(IIm7)のアボイド・ノートはない」とする考え方

もう一つの考え方は、意図的に特徴的な音として使用している曲や技法、ジャンルが存在するため、シンプルにアボイド・ノートとしないというものです。

とはいっても、特徴的であることには変わりないので、ケア・ノート(注意深く使用すべき音)と呼ばれることもあります。

いずれにしても、最初は無理に目立たせて使用しない方が無難と言えるでしょう。

アボイド・ノートとの付き合い方

メロディーとコードを解析するなかで、アボイド・ノートやケア・ノートを積極的に使用している例を見つけることも多々あるかと思います。

その際は、なぜそれがカッコよく、心地よく聴こえたのかについても、考察してみましょう。

- 非常に離れた位置(2~3オクターブ)で使用していたから?

- その音を特徴的に取り入れているフレーズ、ジャンルだから?

- その音を目立たせる方が雰囲気が出るから?

- 他のコードのように聴かせて曖昧なサウンドにしたかったから?

以前も触れたように、アボイド・ノートは絶対に避けるべき音ではなく、その扱いも時代や新たなジャンルの登場によって変化しています。

アボイド・ノートは、回避音と言うよりも取扱注意の音と言えるかもしれませんね。

次回は新たなコード、「シックス・コード」を取り上げます。