マイナースケールとスケールディグリー/音楽理論講座

マイナースケールの構成音について把握する

コードのお話へ入って行く前に、マイナースケールとスケールディグリーを確認していきましょう。

第2回目で、少しだけ登場したこのマイナースケール。

悲しい雰囲気の曲や、クールな曲には欠かすことができないサウンドです。

ここでは、マイナースケールとスケールディグリーを併せて解説していきます。

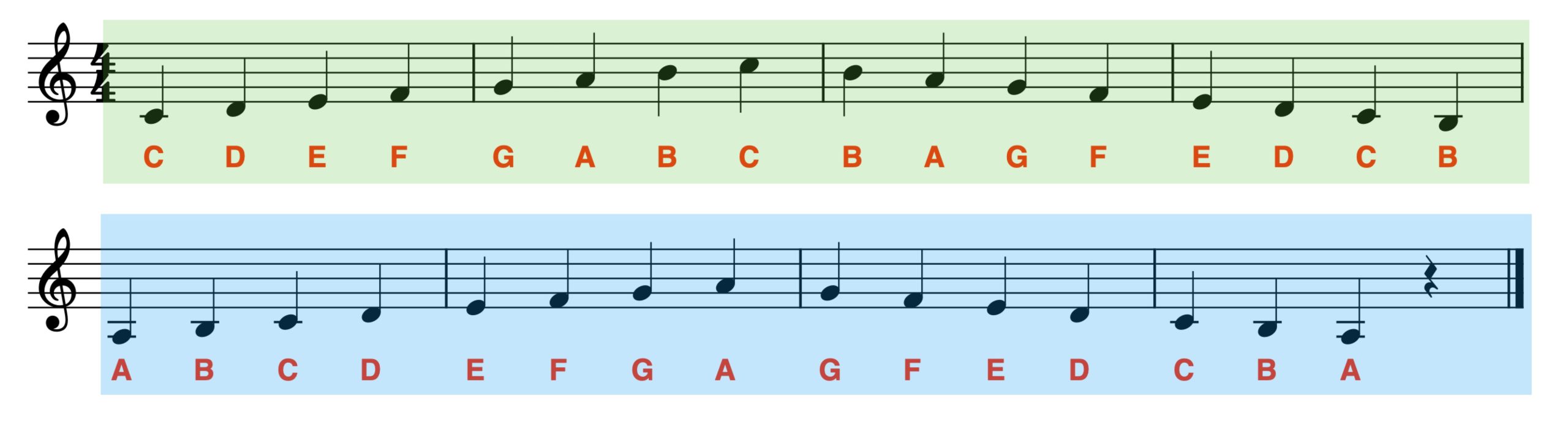

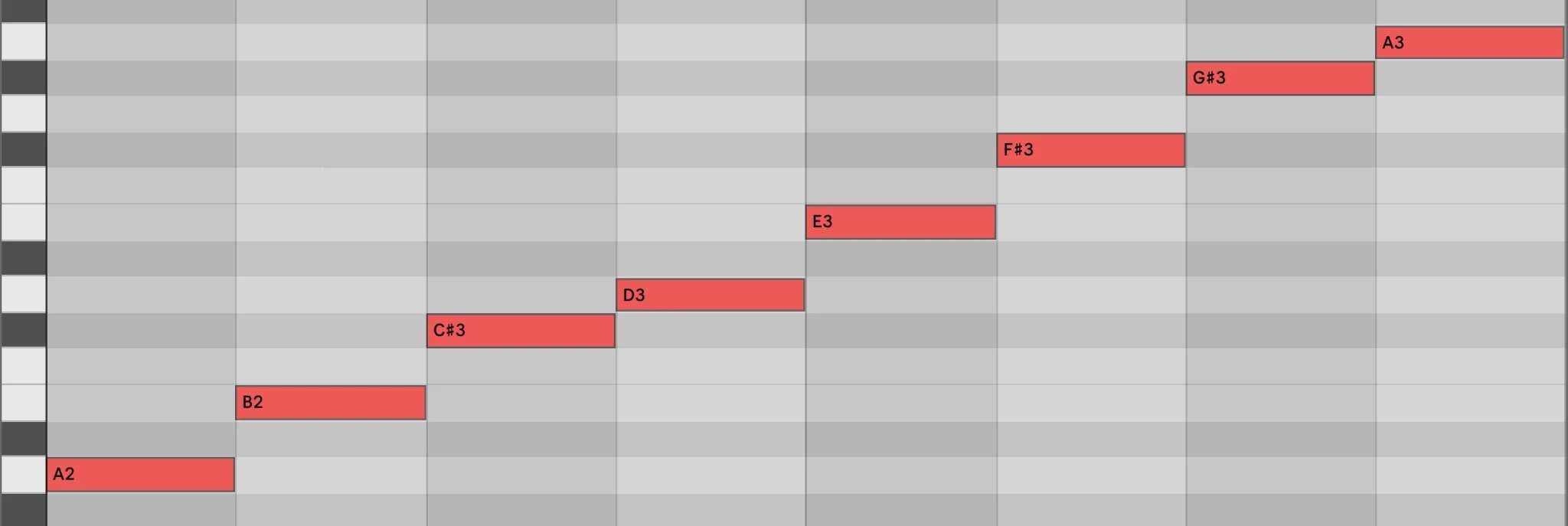

まずは、こちらをお聴きください。Cメジャースケールから始まりますが、、

譜面にも、ピアノロール上にもCメジャースケールの音しかありませんよね。

ですが、青の部分から何か物悲しく聞こえませんでしたか?

青の部分(Cメジャースケールの音だけでAから始まる部分)のみ聞いてみましょう。

実は、これが「マイナースケール」です。

今は、Aから始まっていますので、Aを主音(メインの音)とした 暗い音階ですね。

正式名称は、ナチュラルマイナースケール(自然的短音階)です。

メジャースケール同様、人間の感覚から”自然的”に生まれたスケールです。

実は、マイナースケールはいろいろな問題から、あと二種類あるのですが一般的に”マイナースケール”と呼ばれるものは、このナチュラルマイナースケールになります。

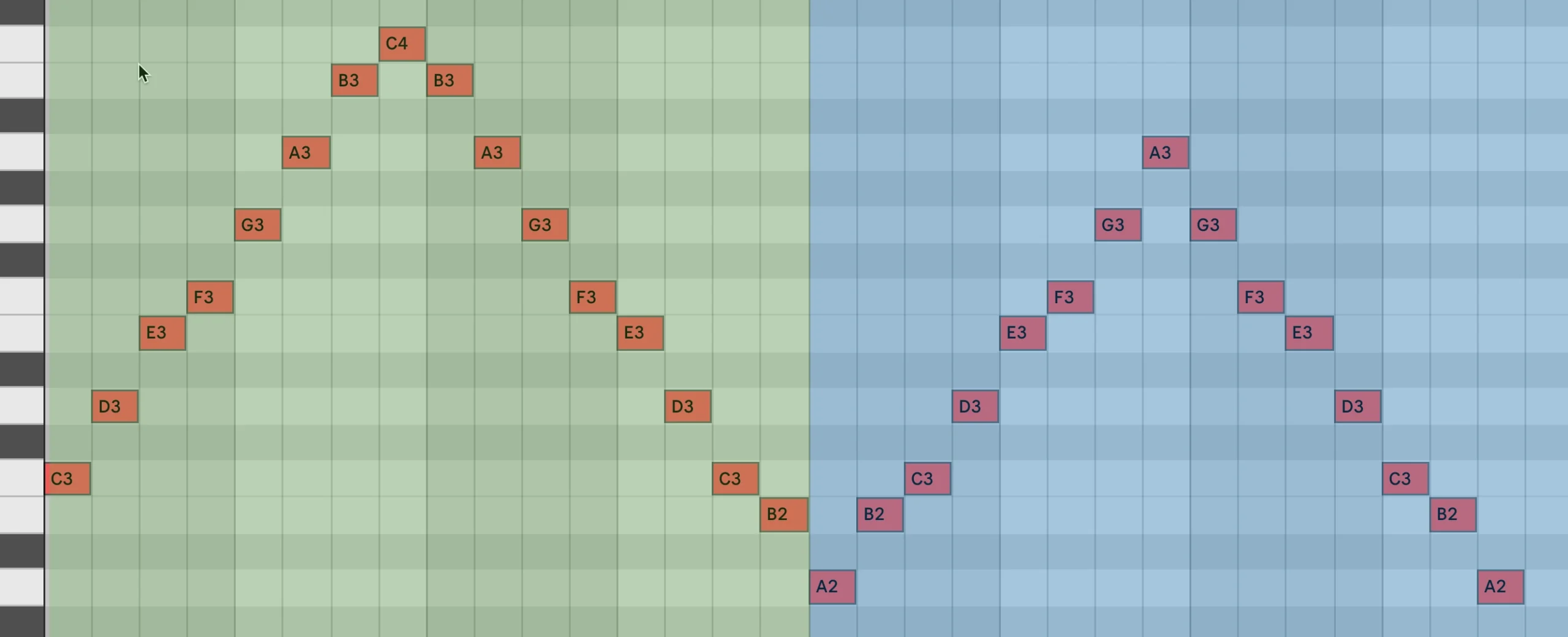

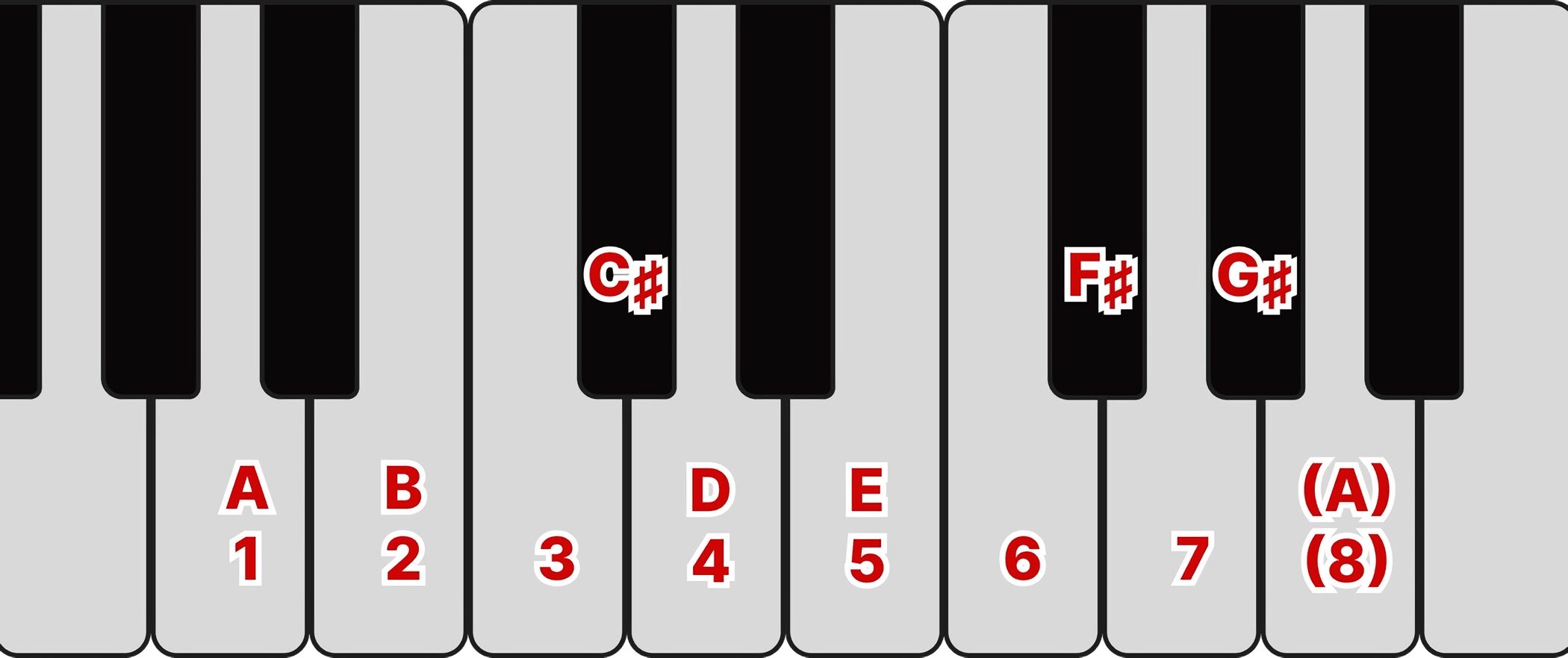

ピアノ上でマイナースケールを確認してみましょう。

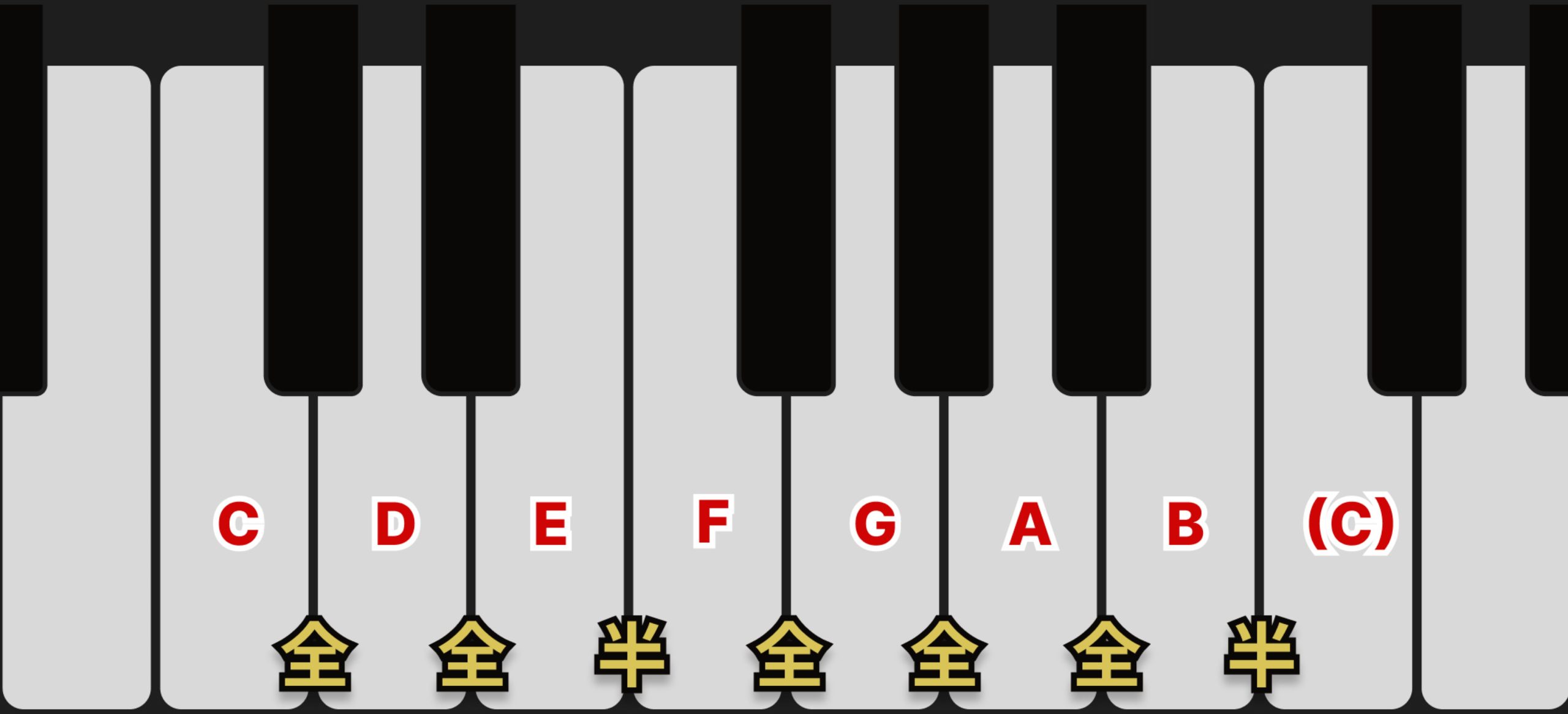

メジャースケール

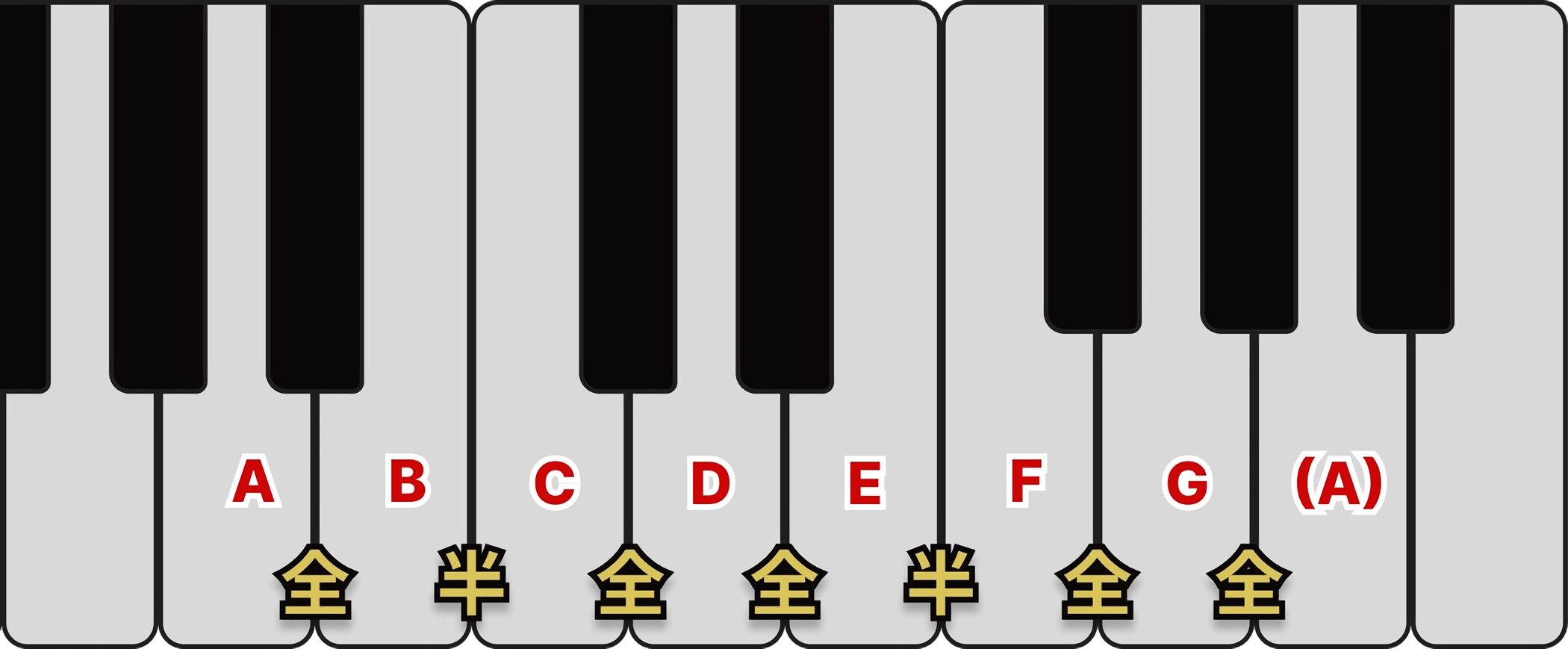

マイナースケール

メジャースケールが、全音 全音 半音 全音 全音 全音 半音 に対し、

マイナースケールは、全音 半音 全音 全音 半音 全音 全音 ですね。

しかし、少し覚えにくいです。

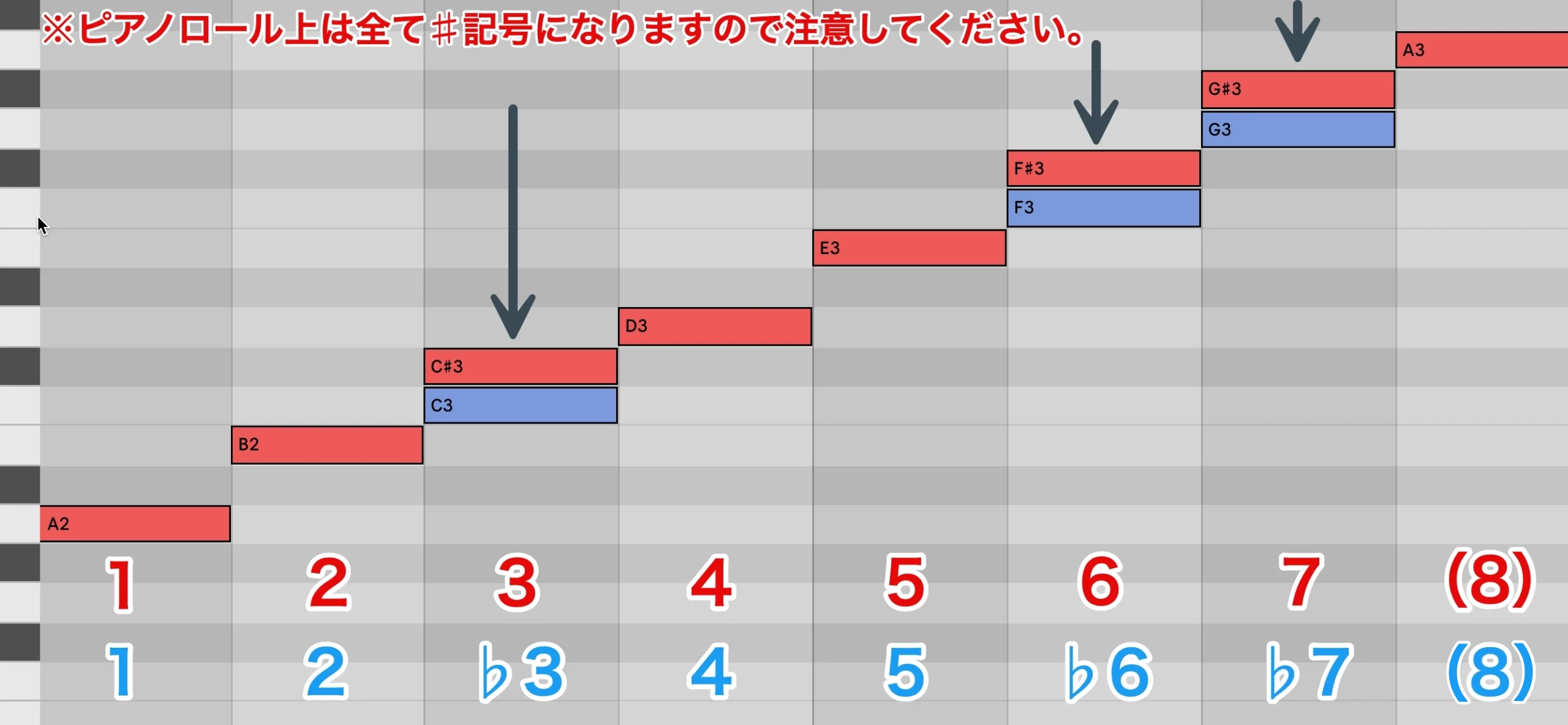

ここで、スケールディグリーの登場です。

スケールディグリーとは、メジャースケールを基本にして主音(メインの音)から順番に1から7までの番号(8はオクターブ上の主音)をふり、スケールやコードの構成音をわかりやすく把握できるスグレモノなのです。

実際に鍵盤上で確認していきます。

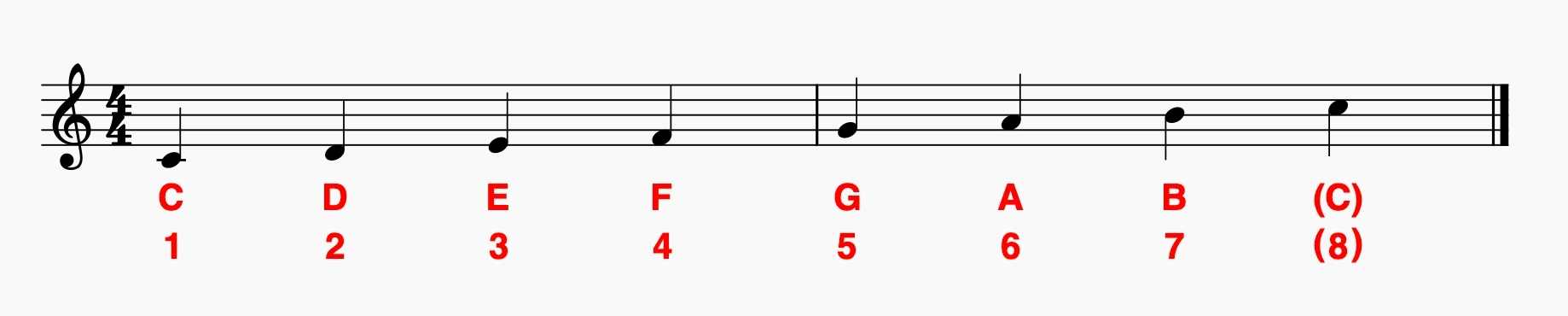

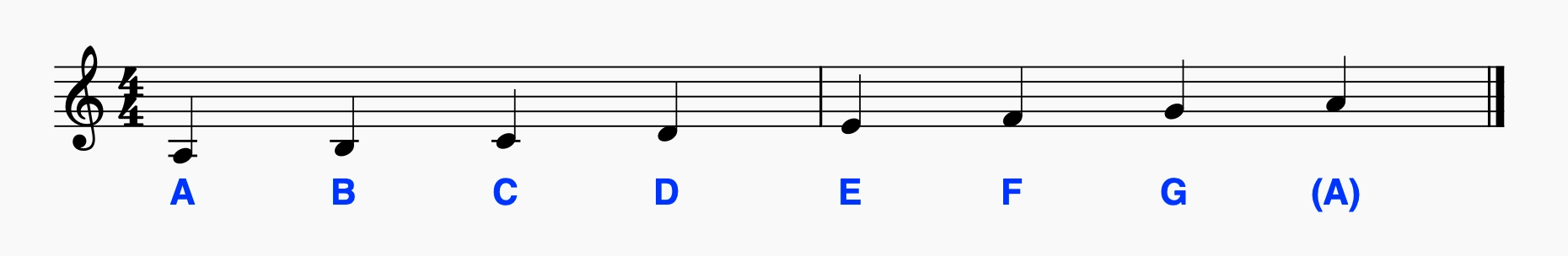

Cメジャースケールに対し、スケールディグリーを振ってみましょう。

このように、メジャースケールの第一音目を1とし、数字を振っていきます。

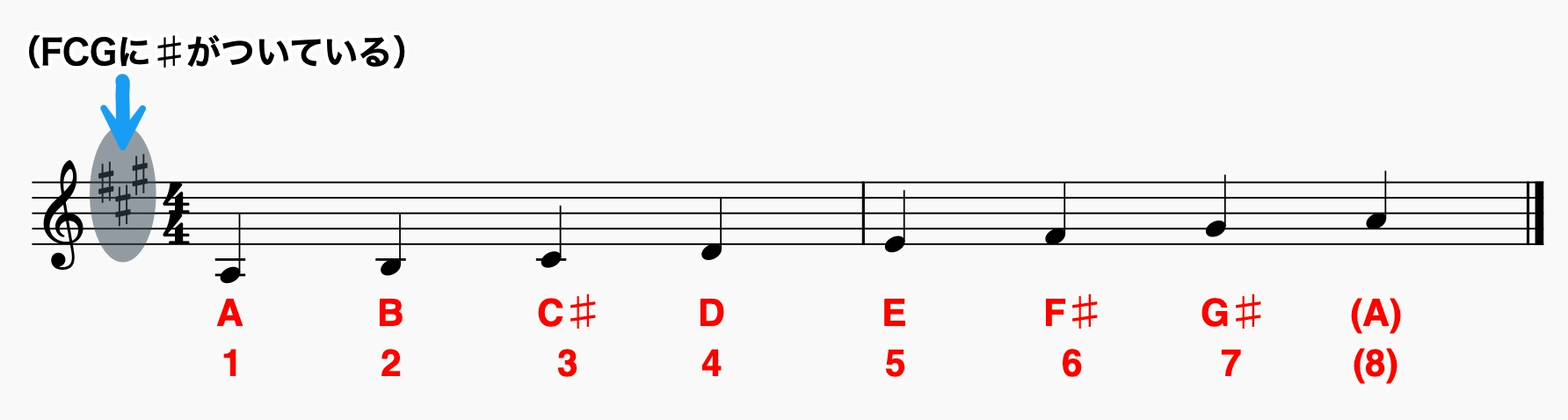

同じ要領でAメジャースケールでも確認してみましょう。

メジャースケールのスケールディグリー、ご理解いただけましたでしょうか。

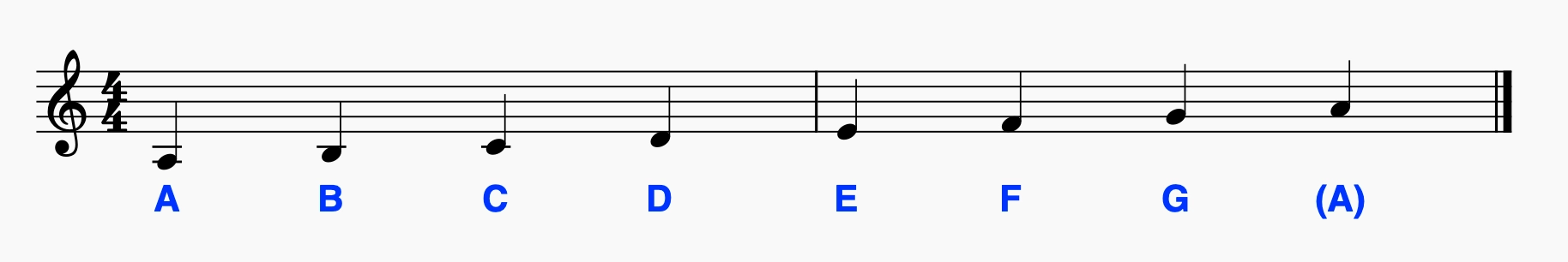

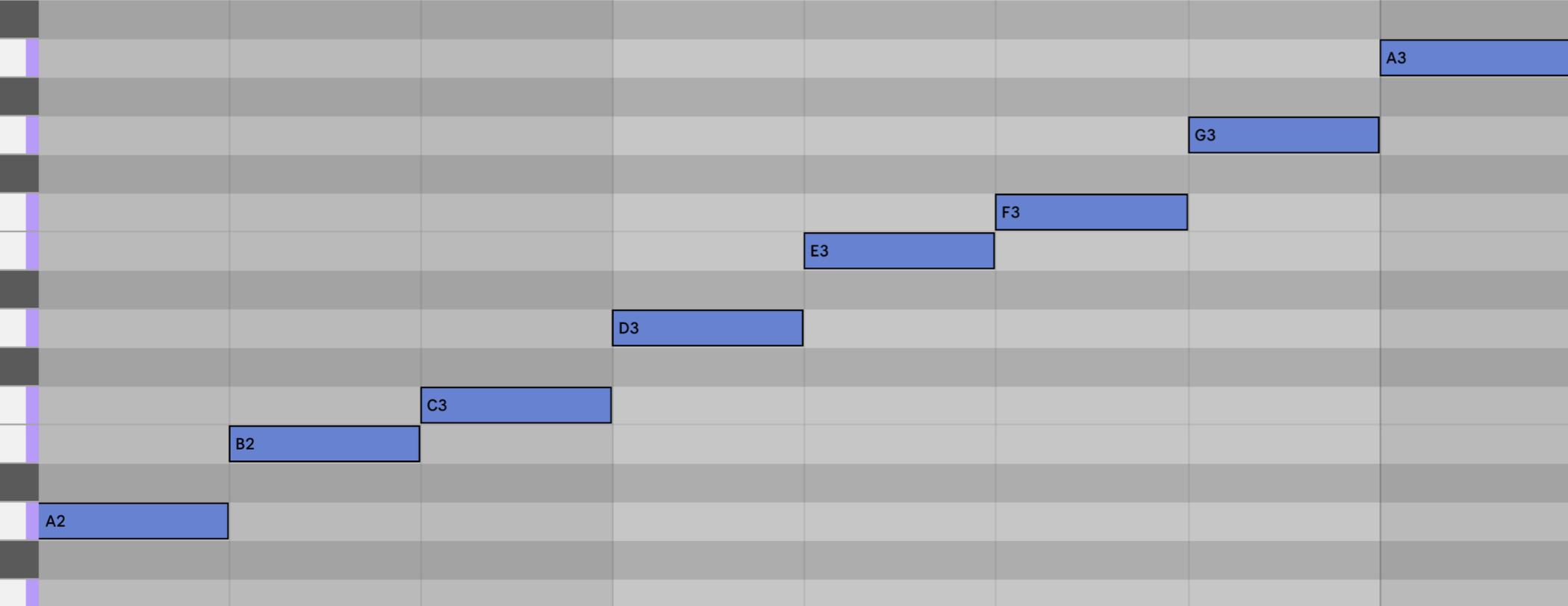

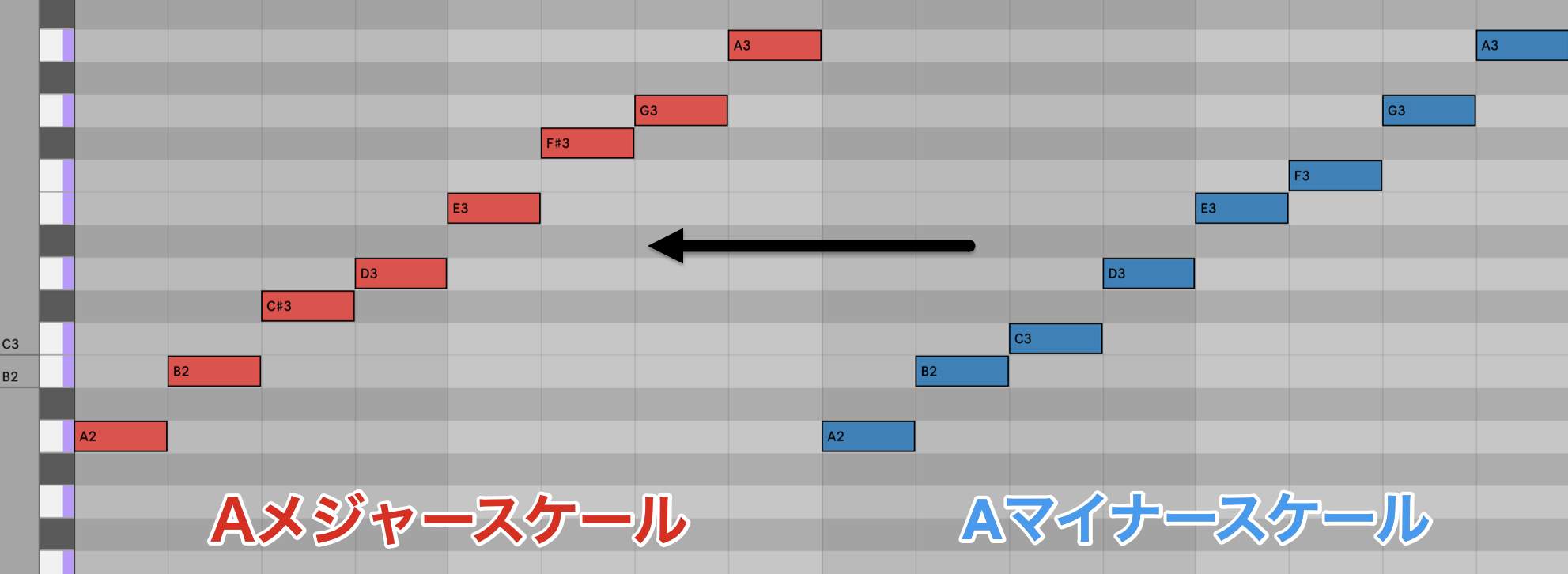

では、ここで「Aマイナースケール」と「Aメジャースケール」を、比べてみましょう。

そうすることで、メジャースケールとマイナースケールの”どこがどう違うのか”が明白になります。

Aメジャースケール

Aマイナースケール

ここで2つを重ねてみましょう。

3番目、6番目、7番目の音に違いがあるということがわかります。

マイナースケールのスケールディグリーは「1 2 b3 4 5 b6 b7 8」となります。

メジャースケールの3、6、7番目の音を半音下げると覚えてしまえば先ほどの間隔より、シンプルになりますね。

メジャースケールの3、6、7番目の音を半音下げればマイナースケールになります。

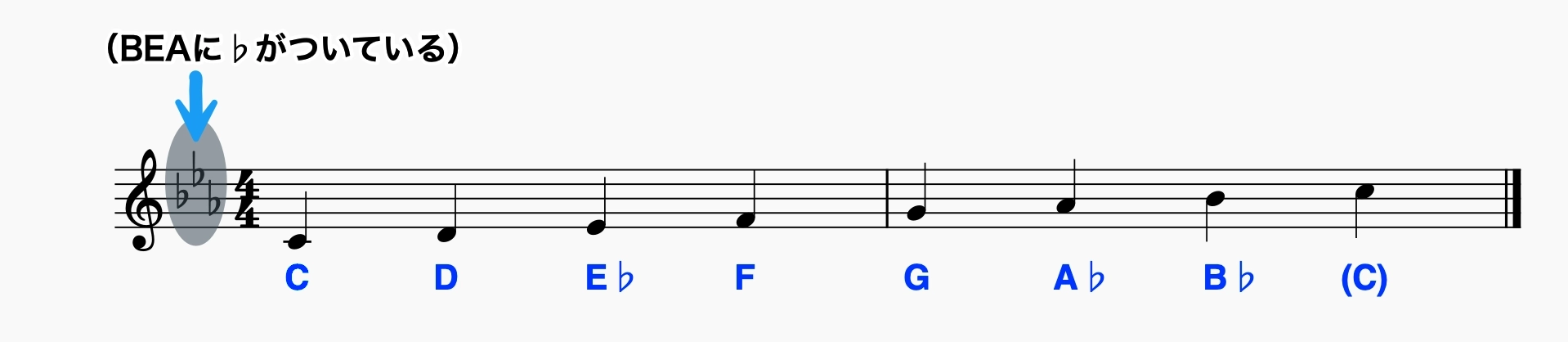

よってCマイナースケールは、

となりますね。

聴き比べてみましょう。

- Cを主音(メインの音)とした明るい音階、Cメジャースケール

- Cを主音(メインの音)とした暗い音階、Cマイナースケール

このような考えで進めていくと、メジャー/マイナーの構造が簡単に把握できます。

次回は、ここまで応用した「レラティブと、パラレル」について解説を進めていきます。