終止に注目してみる/音楽理論講座

ケーデンスの要となる「終止」

アボイド・ノートやシックスコードを学んだところで、再びコードと楽曲構成について見ていきます。

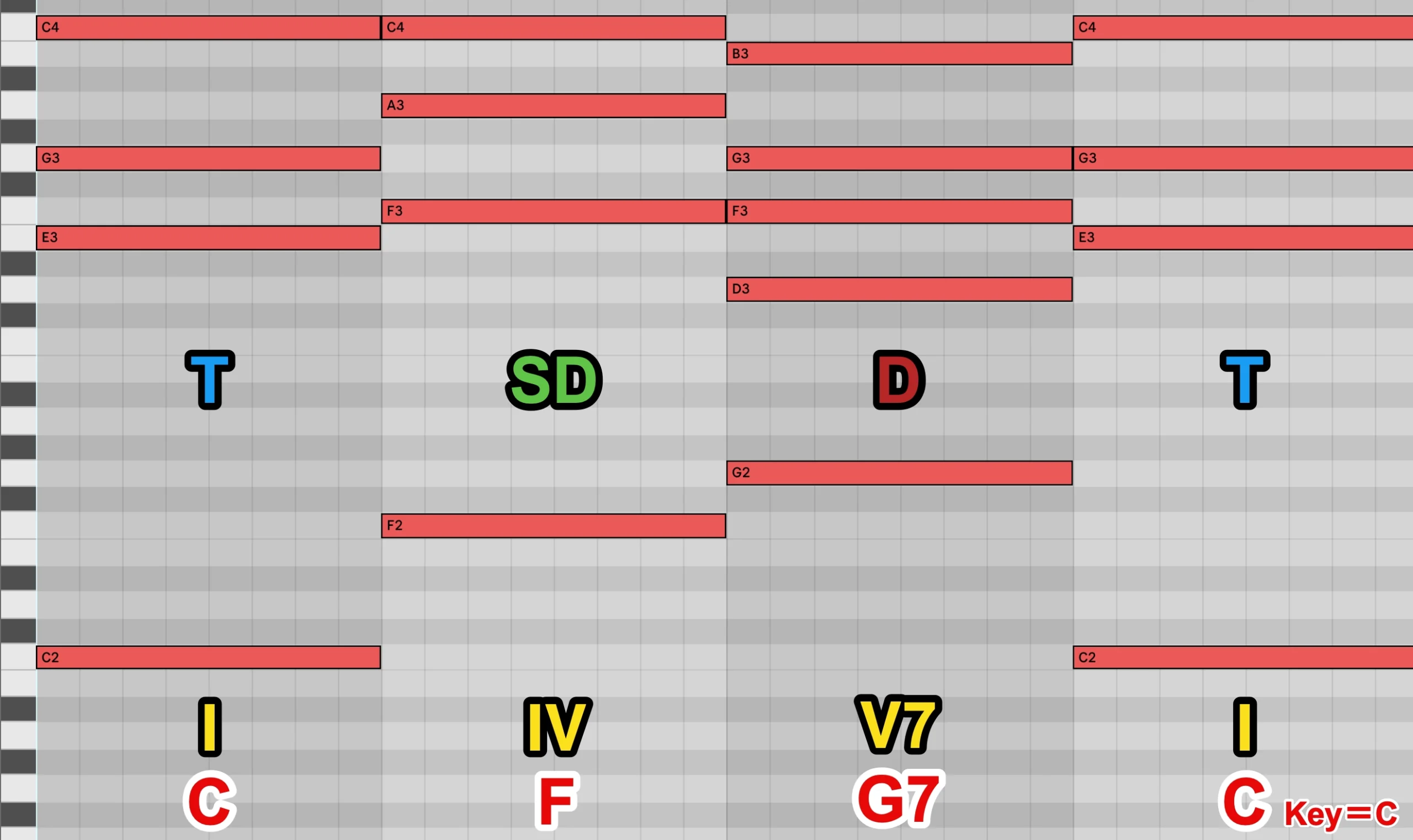

第31回でトニック、サブドミナント、ドミナントコードを使用した「コード進行の最小単位」=「ケーデンス(Cadence)=終止形」を確認しました。

今回は、ケーデンスの終わりの部分に注目し、楽曲の終わりや楽節の終わり(ひと段落)を表現したり、次への橋渡しを表現する「終止」に注目していきましょう。

終止は、文章における句読点のようなイメージです。

✳︎クラシック的要素と、ポピュラー的な要素で捉え方が異なることが多いですが、ここではなるべく実用的なアイデアをまとめていきます。

終止のバリエーション

終止にはいくつかのバリエーションがあります。

以下では一般的な終止の種類を見ていきます。

全終止 (Perfect Resolution)

楽曲の最後や、コード展開を一旦落ち着かせたいときなどに使用されます。

Authentic standard、ドミナント・レゾリューション、日本ではドミナント・モーションとも呼ばれます。

- 例)V7(V)→I、Imaj7

※トライトーンを含むV7からの進行のほうが、終止感が強くなります。

第31回で取り上げたT→SD→D→Tの最後のD→Tの箇所がそうでしたね。

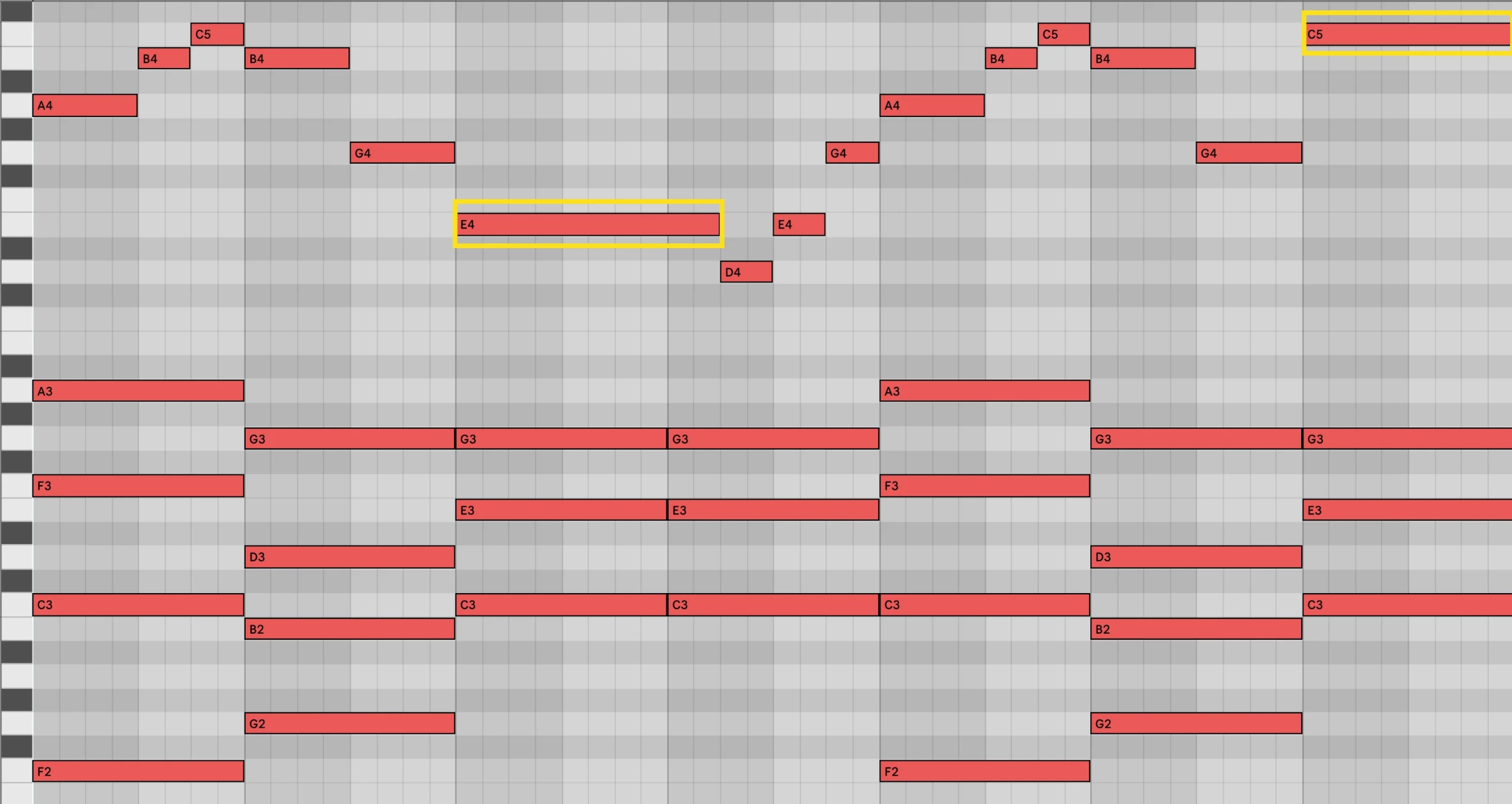

強進行の際に取り上げた下記のコード進行の最後も全終止です。

- Em7→Am7→Dm7→G7→C

全終止には、あわせて覚えておきたい2つの考え方があります。

メロディとコードの兼ね合いで流れを作る際に、意識してみると良いでしょう。

- 完全終止:トップノート(またはメロディ)がトニック(主音)

完全に終わったという印象が非常に強い - 不完全終止:トップノート(またはメロディ)がトニック(主音)ではない

完全終止より終わったという印象が弱くなる

両者を続けて聴いてみると、違いがよくわかると思います。

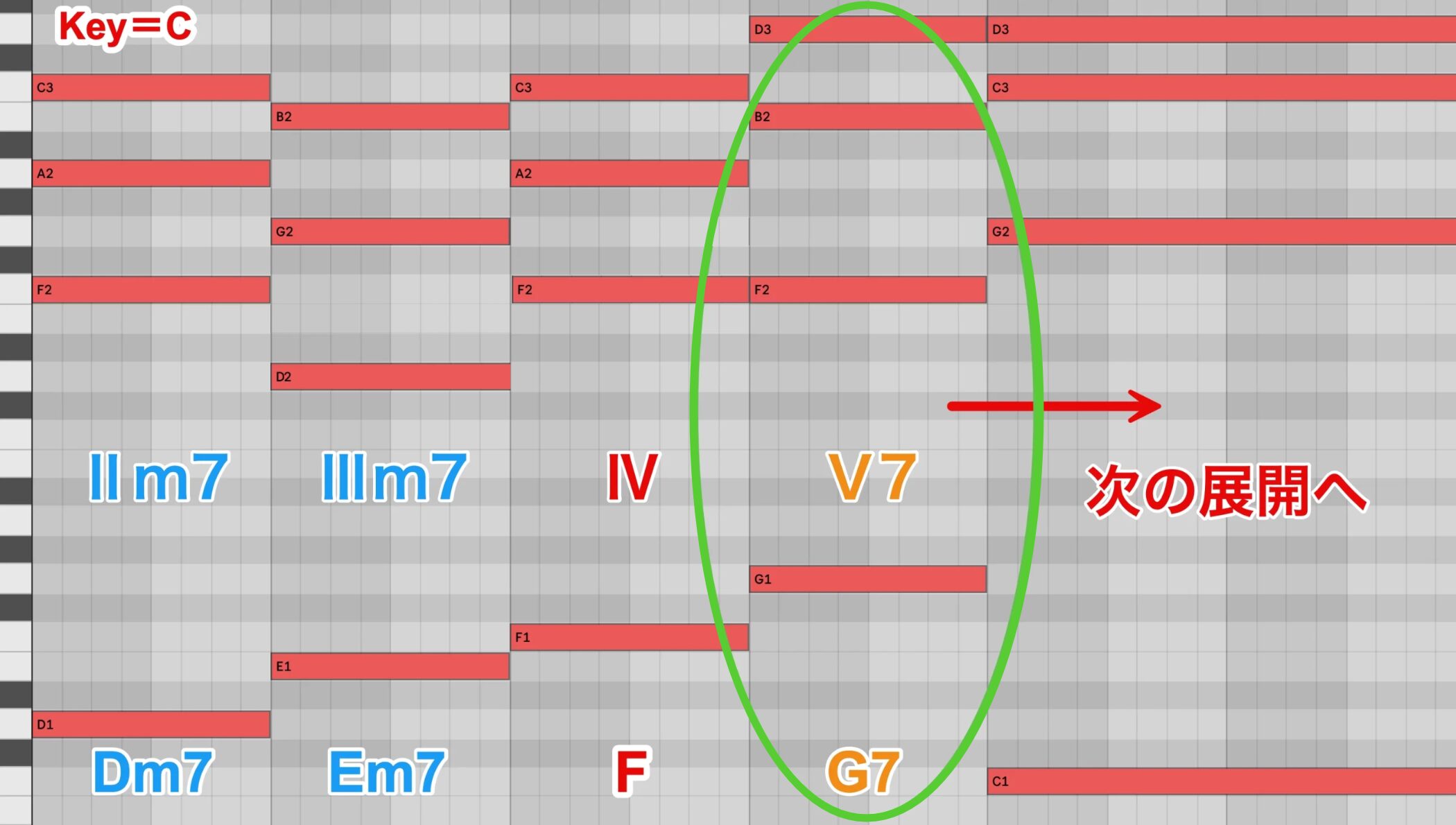

半終止 (Imperfect Resolution)

終わった感じがせず、次の展開への期待が高まる終止です。

- 例) V7(V)で終わる(止める)

ポップミュージックではイントロの終わりやサビ前などによく使われます。

溜めの演出を取り入れると、次への期待がより高まりますね。

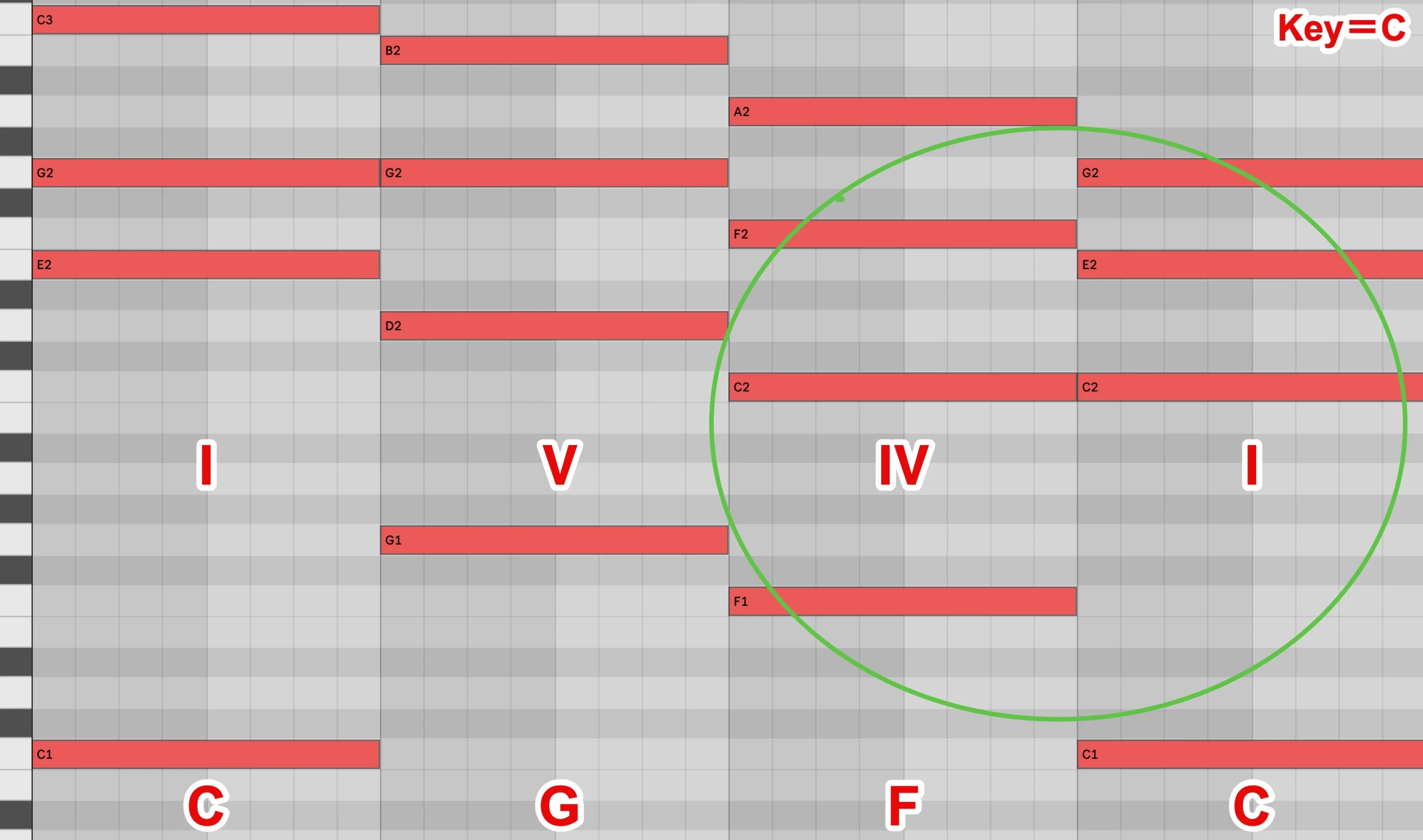

変終止 (Plagal Resolution)

別名アーメン終止とも呼ばれ、終止感は弱めで、柔らかく着地する印象です。

- 例)SD→Tで終わる

ケーデンスの項目で取り上げたT→D→”SD→T”のサンプルが変終止でしたね。

古典的な楽曲では、完全終止の後にさらに変終止を付け加えたものも多く存在します。

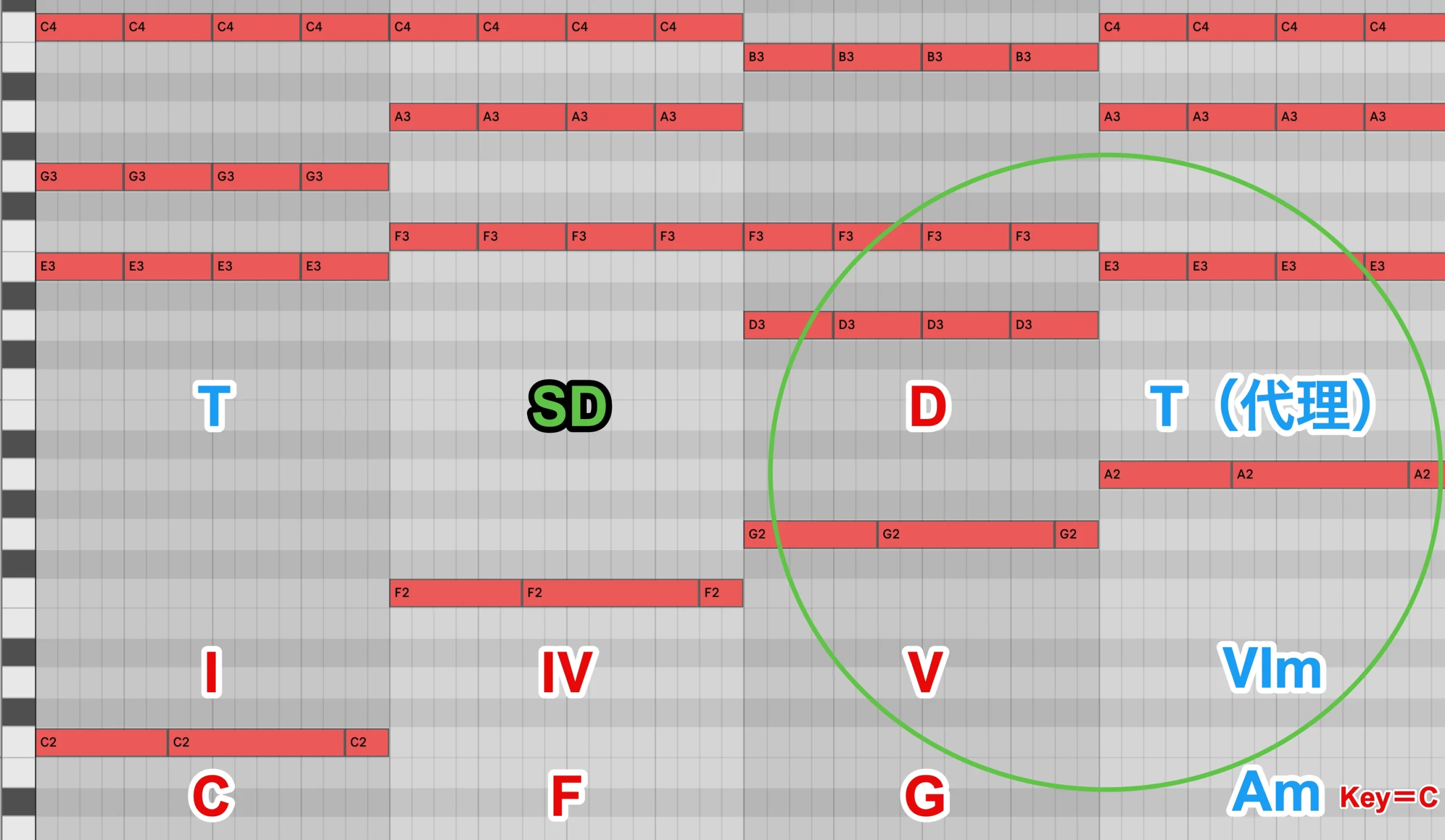

偽終止 (Deceptive Resolution)

形は全終止のままで、Tの代理コードへ解決します。

- 例)I-IV-V-VIm

VからIへの期待をあえて裏切り、意外性を持たせる終止です。

Tではなく、その代理コードを使うため、次の展開へスムーズに繋ぐこともできます。

ここでは、T→SD→D→Tの最後の”T”に、Tの代理コードとしてよく用いられるVIm/VIm7を使用してみましょう。

まだ続きそうな雰囲気がありますね。

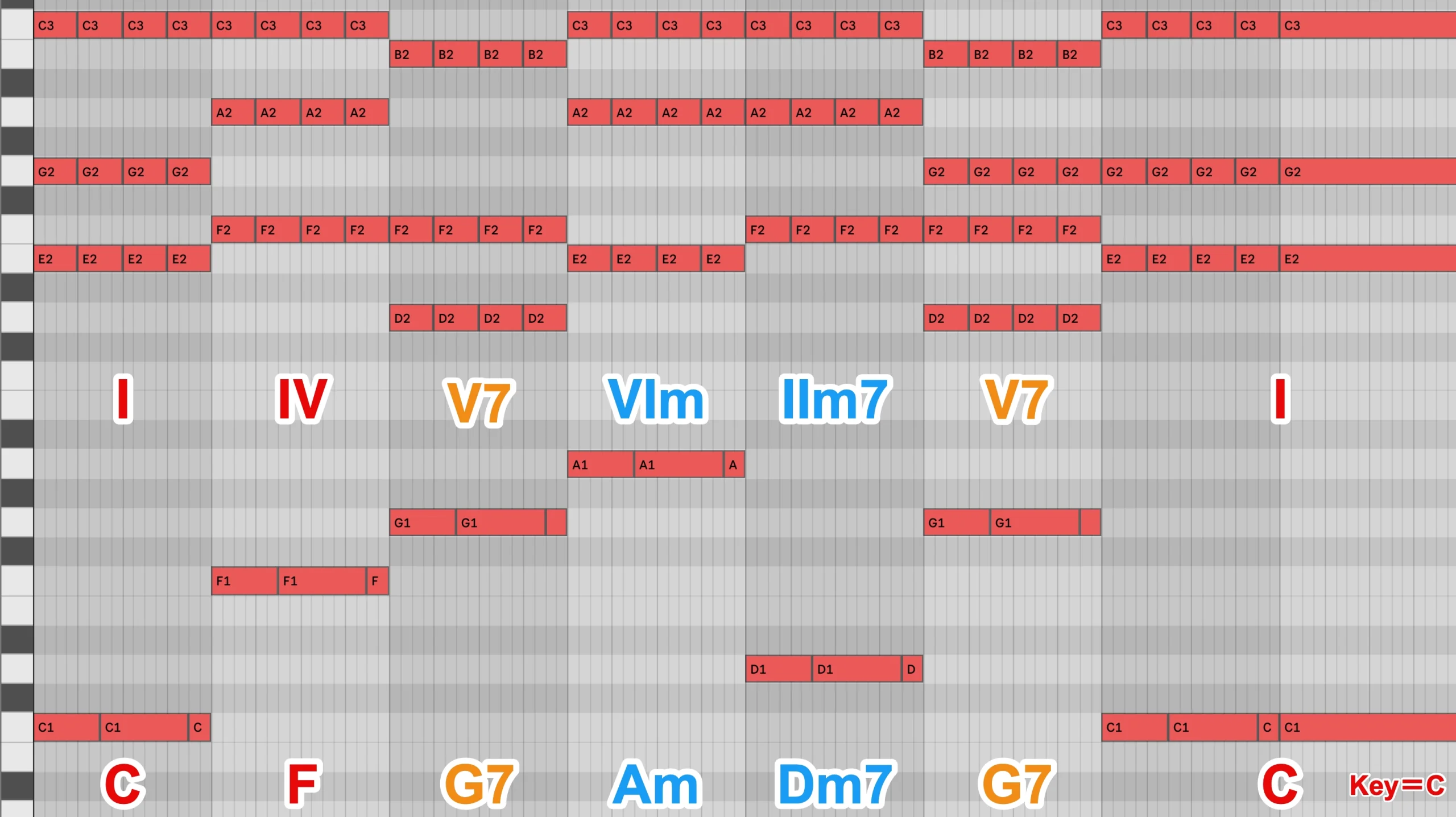

そのまま続けて、最後は全終止で締めてみましょう。

偽終止からII-V-Iと繋げて、ストーリー性のあるコード進行ができましたね。

以上が一般的な終止の種類となります。

ここまで来れば、メジャー・ダイアトニックコードを使って作曲ができるようになるまで、あと少しです。

ぜひ楽曲解析も進めながら、感覚を掴んでいってください。

次回は、sus系コードについて学んでいきます。