TRK-01の使い方 【Native Instruments】

楽曲の核となるキック/ベースの低域トラックをデザイン

Native Instruments社よりリリースされた「TRK-01」

現代の楽曲において非常に重要な役割を持つ、キック/ベースの低域トラックをトータルデザインするための製品です。

本製品は、ソフト内に用意されたシーケンサーを使用してフレーズを構築し、そのノート1つ1つに対して異なるパラメーター値を割り当てることができます。

これにより、複雑でトリッキーなサウンドを最短の手順で生み出し、個性的なトラックメイキングに貢献します。

ここでは、TRK-01の使い方を解説します。

動画 : 基本概要とシーケンサーセクション

TRK-01の立ち上げ

TRK-01の立ち上げは「Reaktor 6」を使用します。

Reaktor 6 の「Player」から「TRK-01」へアクセスし製品をダブルクリック、または、ドラッグ&ドロップします。

もし、同社のKompleteKontrolをお使いの場合は、KompleteKontrolプレイヤーからもTRK-01の起動が可能です。

この場合、KompleteKontrolのライトガイドによって、パターンの切り替えやサウンドの切り替えのキースイッチがカラーで表示されます。

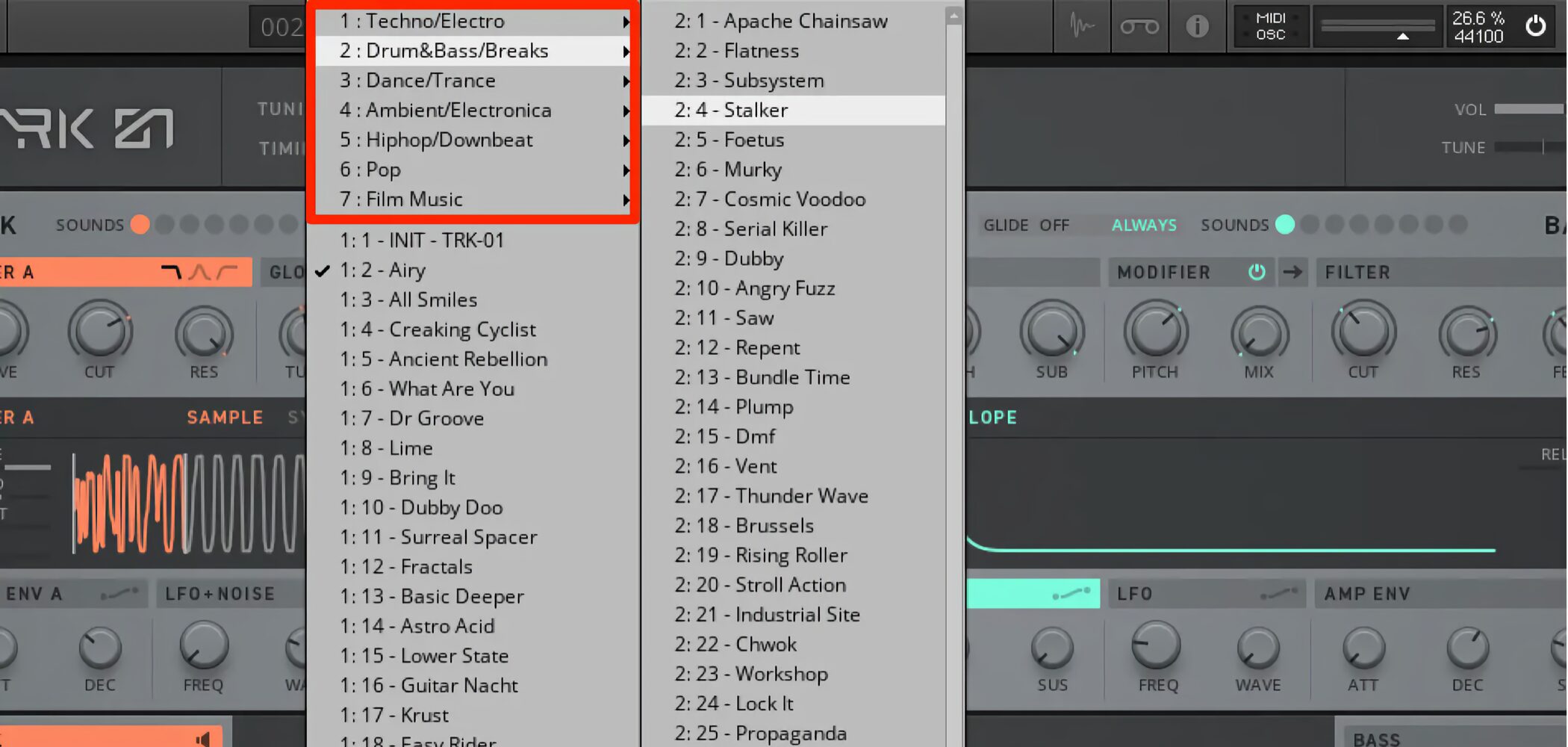

TRK-01のプリセット選択

TRK-01には予め豊富なプリセットが用意されています。

まずはどのようなサウンドを作成できるのか?を把握してみてください。

プリセットの選択はウィンドウ上部のメニューをクリックします。

このように各ジャンルに分かれた豊富なプリセットを選択できます。

プリセットを呼び出し、DAWを再生させるとTRK-01の演奏が開始されます。

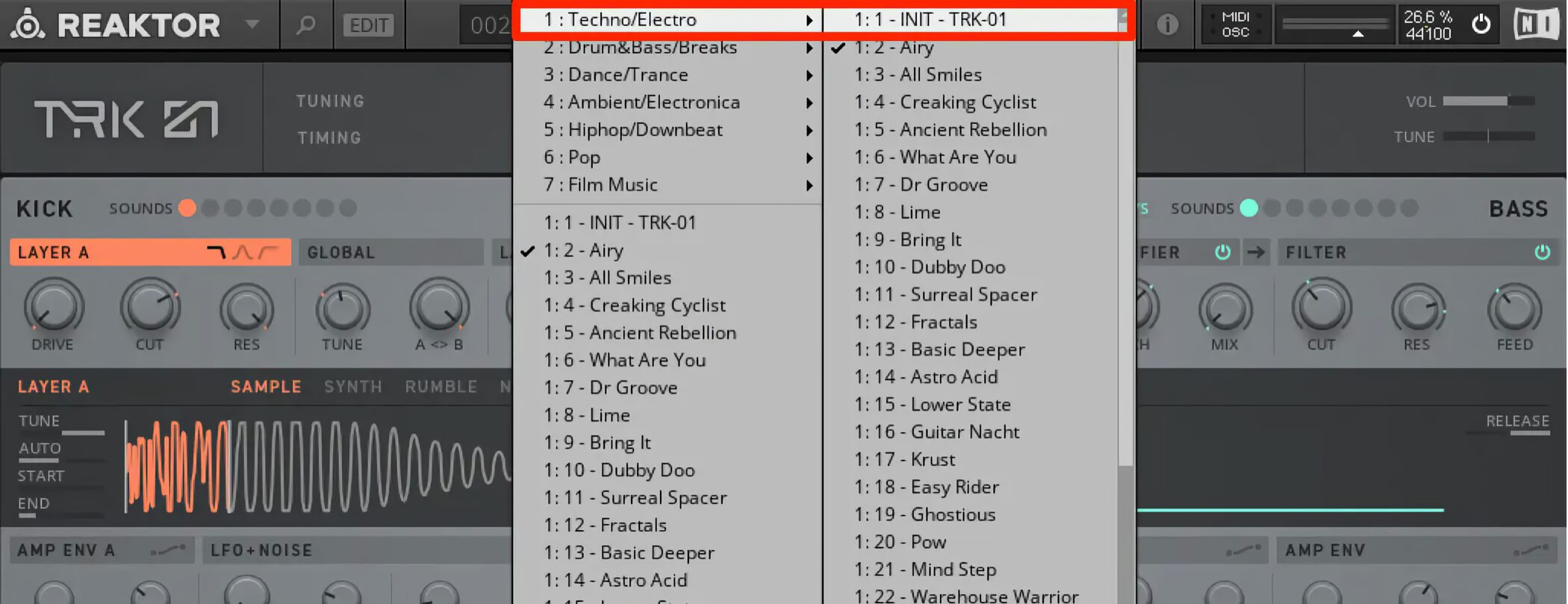

プリセットを使用せず1から音作りを行う

フレーズやサウンドを1から作りたいというような場合もあります。

プリセットから「1 : Techno/Electro」→「1 : 1 INIT – TRK-01」を選択することで初期状態からサウンド作成が可能です。

TRK-01でのフレーズ作成

実際にフレーズを作成していきます。

「KICK」をクリックすることで、リズムセクションのシーケンサーが表示されます。

1マスが16分音符の音価となっており、目的のマスをクリックすることでノートが追加されます。

また、クリックしたまま左右にドラッグすることで連続してノートを入力可能です。

ノートを削除する場合は目的のマスを「右クリック」します。

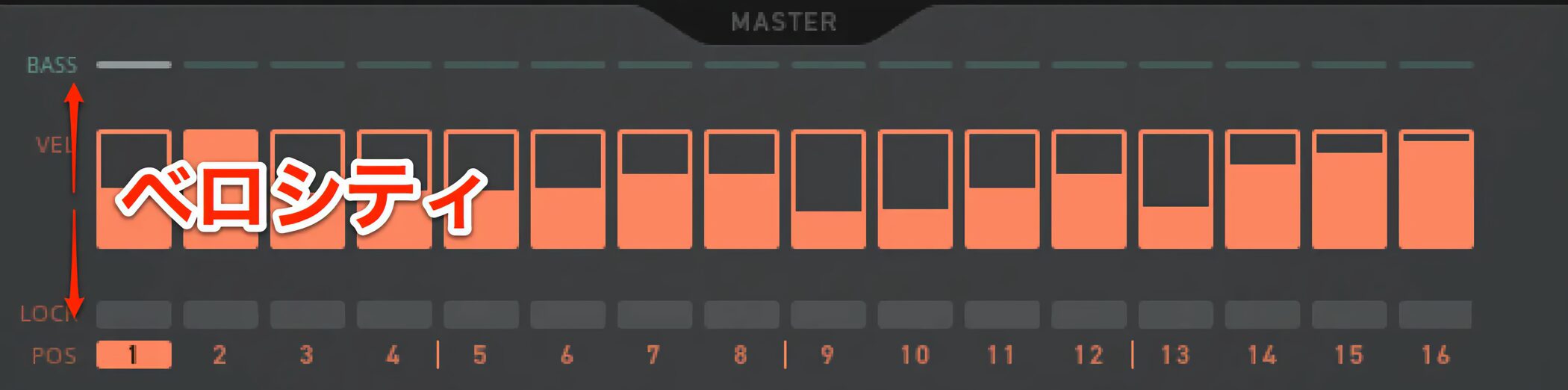

ノートを上下にドラッグすることで、サウンドの強弱であるベロシティを変更することができます。

オレンジのラインが上がるほど、ベロシティが強くなります。

複数のパターンを作成する KICK編

TRK-01は最大で8つのパターンを登録しておくことができます。

演奏を記録したいパターンを選択して、ノートを入力するだけです。

現在点灯しているパターンがオレンジに点灯し、演奏の対象となっていることを表しています。

このパターンを楽曲中で切り替えることができます。

DAW上の「C2」から半音単位でパターンを切り替えることができます。

目的のパターンが演奏されるようにMIDIノートを入力しておく形となります。

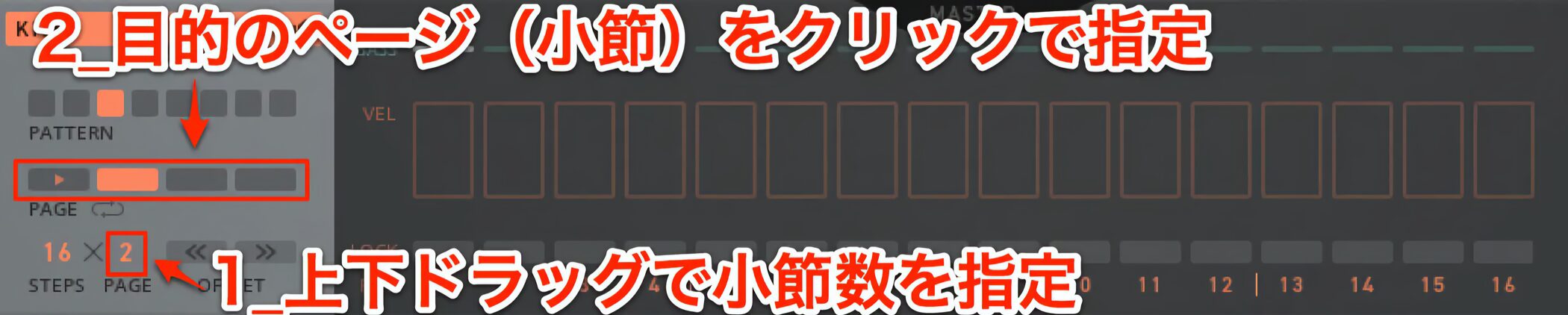

パターンの小節数を変更する

パターンは最大で4小節まで拡張することができます。

- 1_PAGE数が小節数に該当します。目的の値を上下ドラッグで指定します。

- 2_ノートを入力したいページをクリックで選択します。

このページ数(小節)は8つのパターンごとに異なる値を設定可能です。

複数のパターンを作成する BASS編

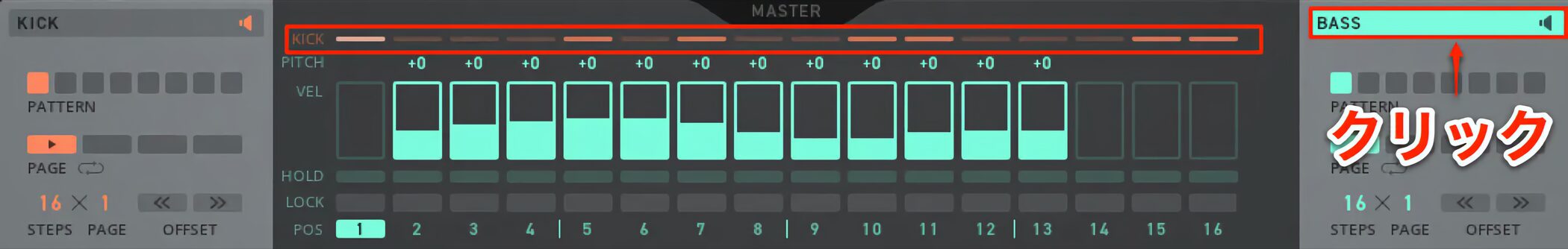

同様の要領で「BASS」セクションのフレーズも作成可能です。

「BASS」部分をクリックすることで、シーケンスが切り替わります。

この際、KICKの位置も表示されますので、互いの兼ね合いを考慮してフレーズを作成できる点がとても便利です。

KICKセクションには無かった2つのパラメーターをコントロールすることも可能です。

「PITCH」目的のノートの値を上下にドラッグすることで、半音単位で演奏される音程を調整できます。

パターンのステップ数を変更する

上記KICKセクションも同様となりますが、演奏されるマスの数を変更することができます。

STEPS部分を上下ドラッグして値を変更します。

画像の場合、7STEPSとなっており、16分音符7つ分で演奏が繰り返されます。

KICKは通常の16STEPSで演奏されますので、リズムアクセントがズレていくユニークな演奏も簡単に実現できます。

KICKと同様に最大8つのパターンを登録しておくことができ、このSTEPSの値も個別に設定可能となっています。

BASSのパターンを切り替えるキースイッチは「C3」から半音単位となります。

スケールに合わせたフレーズや細かなサウンドエディットが可能

前項の基本編を応用したベースセクションの解説へ進んでいきます。

ベースセクションでは予めスケールを指定したフレーズ構築が可能なため、楽器経験が無い・音楽理論がわからないという方でも直感的にフレーズが作成可能です。

サウンド面では5タイプのシンセタイプが用意されており、王道のシンセサウンドから動きのあるウェーブテーブルシンセまで幅広いサウンド選択が可能となっています。

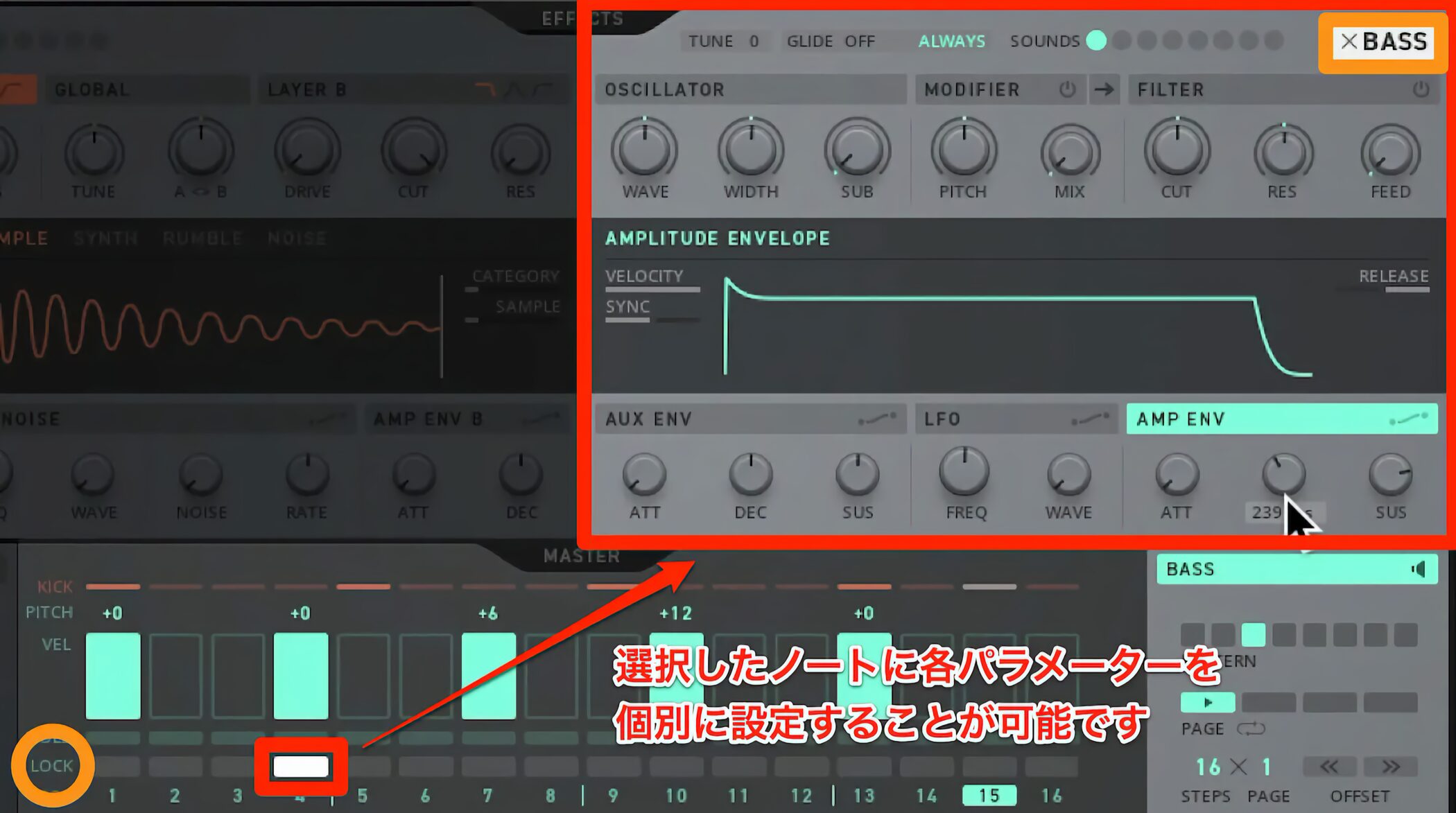

更に、打ち込んだ各ノートに対して個別にパラメーターを設定できるロック機能を使用することで、各ノート個別にパラメーター値を指定することができるため、サウンドメイキングの幅が大きく広がります。

それでは解説へ入っていきます。

動画 : ベースセクションのエディット

ベースのフレーズを構築する

シーケンスを使用してベースパートを作成する場合、数値でピッチを設定することが難しく感じる方も多いかと思います。

TRK-1では様々なスケールが用意されており、簡単にキーやスケールに合わせたフレーズを作成することができます。

画面上部の「TUNING」を選択し、フォルダアイコンの順にクリックします。

様々なスケールを選択可能です。

音楽理論が分からないという方でもノートのピッチに統一感が出て、直感的にフレーズを組み立てることができます。

もう一度フォルダアイコンをクリックするとスケールの構成音が表示されます。

シーケンス部分でスケール外の音が設定されている場合は、その音に一番近いスケール音が演奏されます。

またノートを右クリックすることでスケールのルート音を変更できます。

画像の場合、ルートを「G」としているため「+0」で「G」が演奏されることになります。

楽曲に合わせて瞬時にキーを設定できるという点も魅力的です。

「KICK TO ROOT」にチェックをつけることで、設定したルート音に合わせてキックのピッチが変更されます。

逆にキックのピッチを固定しておきたい場合はチェックを外しておきましょう。

ノートの長さを変更したい場合

ベースセクションの機能として演奏するノートの長さを指定できる「HOLD」が用意されています。

ノートを伸ばしたい分だけ点灯させるだけです。

画像のように異なるピッチの音を繋いだ場合はレガートでノートが演奏されます。

ベースサウンドの作成

次にベースサウンドをエディットしていきましょう。

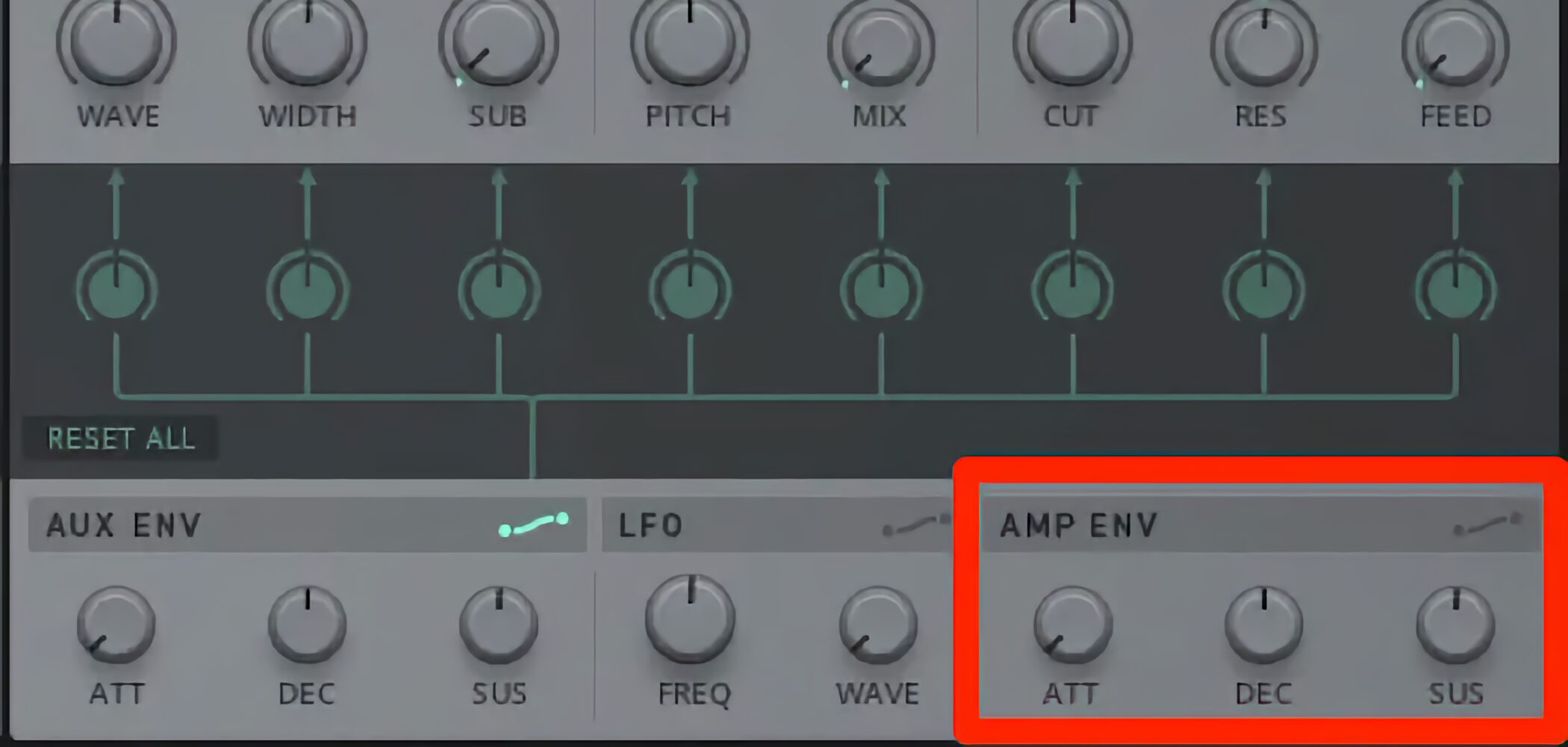

「AMP ENV」ではアタック・ディケイ・サスティーンが用意されています。

ディケイは、サウンドの残響を調整するパラメーターと考えると良いでしょう。

TRK-1最大の魅力として、各ノートに対し個別にパラメーターを設定できる機能が備わっています。

方法も非常に簡単で設定したいノートの「LOCK」にチェックを入れて目的のパラメーターを動かすだけです。

これで指定したノートが演奏される際に、各パラメーター値が指定した値にジャンプします。

このLOCKモードから抜けたい場合は画面右上の「BASS」をクリックするか、ノート下のLOCKの部分を再度クリックします。

オシレーターを編集する

オシレーターは5種類のタイプが用意されており、それぞれに特徴があります。

- CLASSIC : 典型的なノコギリ波と矩形波を使用でき、ブレンドを行うことも可能です。

- SUPERSAW : 6つのSawtoothが組み合わさっており、厚みのあるディチューン効果が得られます。

- WEST : 3つの特殊な波形をモーフィングして使用します。

- FM : 典型的なFMサウンドを作成します。

- MODERN : 流行りのWaveTableです。2つの波形を指定しモーフィングさせます。

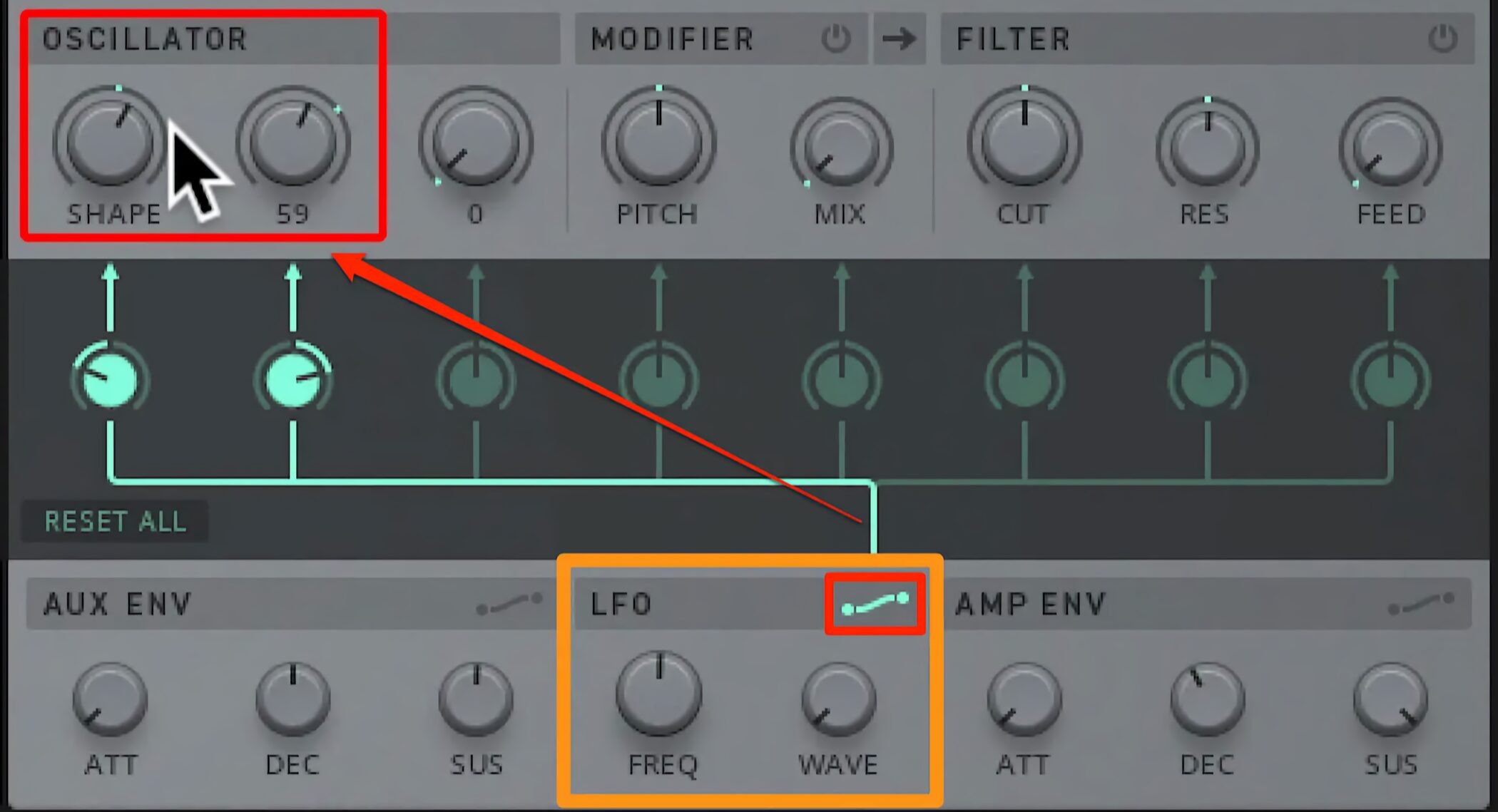

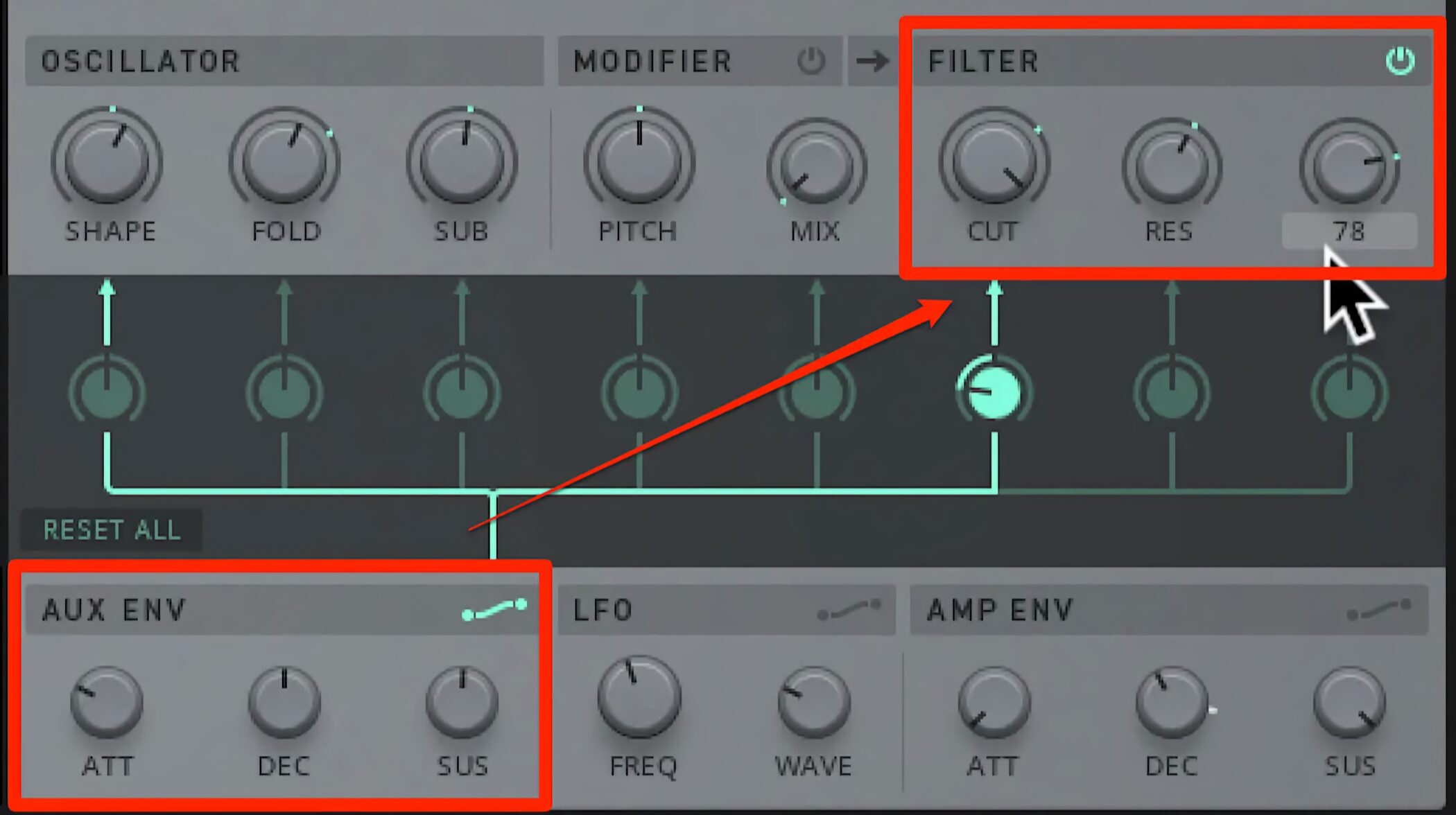

パラメーターに動きを加えたい場合はLFOやENVをアサインします。

画像赤枠のアイコンをクリックし、アサインしたいパラメーターを選択します。

ノブを上げていくことでパラメーターの変化量が大きくなります。

LFOでは周期の速度も細かく設定できます。

「SLOW」「FAST」「TEMPO」「BEAT」の中から選択します。

この際、「TEMPO」「BEAT」を選択した場合は楽曲のBPMと同期させることが可能です。

サブベースを加える

サブベースを使用することで、サウンドに厚みを与えることができます。

特にサウンドを変調させた場合は、低域が失われることがありますので、サブベースを低域の補強として使用します。

赤枠内「SUB」でサブベースの量を設定できます。

値が「0」の場合は効果がなく、パラメーターを上げていくと共にサブベースの出力が高くなります。

サブベースの設定は画像のオレンジ囲み部分より行います。

- SUB TUNE : サブベースのピッチを0oct(打ち込まれたピッチ)/-12oct/-24oct(2オクターブ下)から指定します。

フレーズにより効果が変わりますので、サウンドを確認しながら設定を行ってください。 - SUB TONE : スライダーが右に向かうにつれて音色が荒くなっていきます。(サイン→トライアングル→スクウェア)

- SUB ROUTE : サブベースを加える位置を3種類から指定します。

フィルターの前後などによってもサウンドが変化しますので、サウンドを視聴しながら最適な位置をご確認ください。

フィルターの設定

3種類のローパスフィルター/ノッチフィルターが搭載されています。

FILTERの電源をONにし、「2-POLE」「4-POLE」「8-POLE」「NOTCH」からフィルタータイプを選択します。

FILTER値にも動きをつけることができます。

エンヴェロープをアサインしたい場合は「AUX ENV」を選択し、変化させたいパラメーターを選択しましょう。

個性的なサウンドを作り出す「MODIFIER」

波形を変調させて変化をつける「MODIFIER」という機能も搭載されています。

「RING」「FREQ」「SINE」「S&H」の4種類用意されており、SINEではひずみ感、S&Hでは劣化・ビットクラッシャー感などを調整することができます。

各タイプに独自のパラメーターが用意されており、個性的なサウンドを作り出すことができます。

リズムを含めたトータルサウンドの作成

最後に、ここまで解説したベースセクションの操作を応用して、キックセクションやエフェクトなどトータルサウンドの作成を行っていきます。

ロック機能を使用したキットの変更、ダッキング効果を使用したエディットなど、重要なサウンドコントロールを非常に簡単に行うことができます。

動画 : キックセクションとエフェクト

キックの音色を作る

キックセクションでは「LAYER A」と「LAYER B」が存在し、中央「GLOBAL」内でそれぞれの音量バランスを調整します。

「TUNE」ではキック全体の音程をコントロールできます。

キックサウンドのタイプを決める

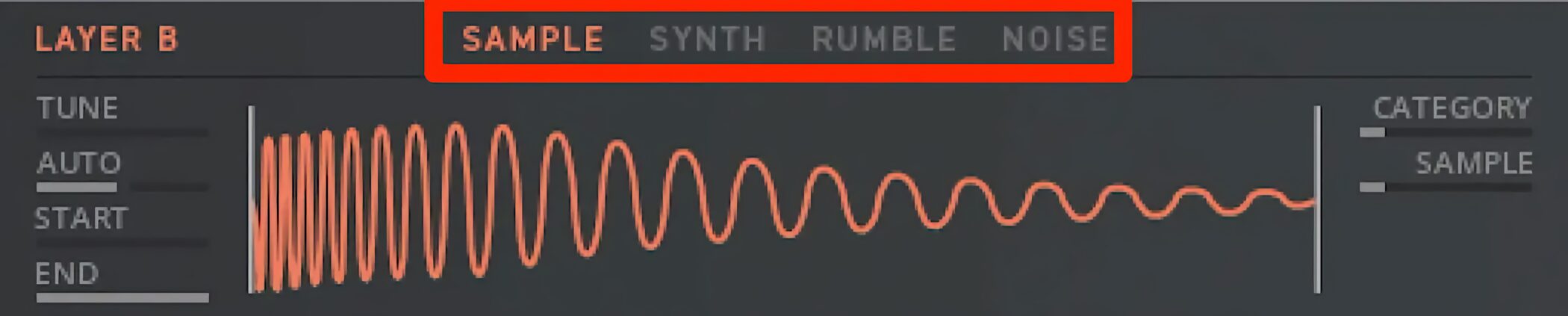

TRK-01には「SAMPLE」「SYNTH」「RUMBLE」「NOISE」の4種類のキックオシレーターが用意されています。

「SAMPLE」では、ワンショットのオーディオファイルを読み込むことができます。

ANALOGやDIGITAL、ACOUSTICなど様々なカテゴリが用意されており、更にそのカテゴリの中にも複数のサンプルが用意されていますので、あらゆるジャンルに使用できるでしょう。

また、「ACOUSTIC」カテゴリーからはキックに関わらずハイハットなどの楽器を選択することも可能です。

画面左側部分では音色調整が可能となっています。

- TUNE:サンプルのピッチ調整

- AUTO:現在設定されているキーにキックの音程を合わせる

- START/END:サンプル再生の開始位置・終了位置の設定

「SYNTH」ではサイン波からキックサウンドを作り出すことができます。

こちらもそれぞれ独自のパラメーターが用意されており、アタック感やピッチ変更、歪み感を与えることなどが可能です。

これと併せて「AMP ENV」の「DEC」を上げることで、サウンドの余韻が強調され、ドロップキックのような効果を作ることも可能です。

「RUMBLE」は打楽器系のサウンドエディットに有効です。

右側のパラメーターはSYNTHと同様となっています。

「NOISE」は文字通り、アタック感のあるノイズサウンドに有効です。

「AMP ENV」の「DEC」を短めに設定し、LAYERで音を混ぜることよってアタック感のある音を作り出すこともできます。

パターンへキック以外のサウンドを加える

キックに加えて、スネアやハイハットを使用したいというケースも多いと思います。

ここではシーケンスの中に二種類の音色を取り入れる方法をご紹介いたします。

今回はLAYER Bのキックの音は残しつつ、パラメーターをAに振り切ってLAYER Aを操作していきます。

「SAMPLE」から目的のサウンドを選択してください。

この際、「CATEGORY」内で「USER」を選択することで、ご自身で用意したサウンドファイルをドラッグ&ドロップでインポートすることも可能です。

ここではハイハットを選択し、シーケンスに入力しました。(画像赤枠部分)

しかし現在LAYER Aの音の比率を100%にしているため、キックで鳴らしたい部分までハットの音が鳴ってしまっています。

そこで活躍するのが、前項でもご紹介した「LOCK」機能です。

音数が多いLAYER Aを基準に、キックが鳴る部分だけ「LAYER B」が鳴るように設定していきます。

このような設定を行うことで、通常は「LAYER A」のハットが鳴り、LOCK機能で設定した部分でLAYER Bのキックが演奏されます。

このLOCK機能は各パラメーターに適用することができるため、同じシーケンス内でも様々な音色変化を加えることが可能です。

音量バランスを整える

LAYER AとLAYER Bの音量バランスを整える場合は、「GROBAL」をクリックします。

そうすると「GAIN A」と「GAIN B」のパラメーターが表示されますので、サウンドを視聴しながらドラッグで調整していきます。

キックとベースの音量を調整したい場合は「MASTER」をクリックすることで両サイドにフェーダーが表示されます。

エフェクト機能

「EFFECTS」をクリックすることで各種エフェクト機能にアクセスできます。

ここではドライブやイコライザーなどのパラメーターが準備されています。

リバーブやディレイ機能も搭載されており、キック・ベース共に適用できます。

また「MASTER」から詳細な設定を行うことも可能です。

またベースセクションには「DUCK ENV」というダッキング機能が搭載されています。

これを「VOLUME」に適用することで定番のサイドチェインの効果を生み出すこともできます。

いかがでしたでしょうか?

製品は少し特殊な構成となっていますので、最初は戸惑ってしまうかもしれません。

しかし、TRK-01独自のコントロールを活かしてサウンドを大胆に作成していくことができる点が非常に魅力的です。

DAWとは一味違ったコントロールを活かして様々なトラックを作成してみてください!