ドラムの打ち込み アレンジを改善する5つのポイント【DTM初心者】

ポップス・ロックのドラムアレンジにおける重要なポイントを解説

今回はポップスやロック系の楽曲で、展開感や抑揚のあるアレンジを行うために、ドラムの打ち込みで確認すべき5つのポイントをお届けします。

アレンジについてよく頂くご相談内容に

- 楽曲全体に抑揚がつけられない

- サビの盛り上がりが足りなく感じられる

- 予定調和で引っかかりがなく、面白みに欠ける印象になってしまう

といったものがありますが、同じような悩みを持っている方は多いのではないでしょうか?

このような問題を解消しようとする時、ついトラック数を増やしたり、ウワモノをより賑やかにすることなどに着目しがちですが、楽曲の伴奏部分に手を加える方がより良い結果が得られることも多いです。

ここでは伴奏の柱とも言えるドラムのアレンジに的を絞り、アレンジに動きをつける5つのポイントをご紹介していきます。

また動画内で使用する音源には人気のDTM製品アンケートで最も使用者が多かったドラム音源【Addictive Drums 2】を使用します。

解説内で使用しているパターンやフィルの多くは、Addictive Drums 2のプリセットを基本としてエディットを加えており、ドラムの打ち込みが苦手な方におすすめしたい製品です。

- 1STEP1 – フィルを入れる

- 2STEP2 – フィルの長さ注目する

- 3STEP3 – セクションごとにパターンを変える

- 4STEP4 – セクション内でパターンを変える

- 5STEP5 – 他のパートと連動する

- 6その他のパターン

まず最初に今回解説する内容を取り入れるとどのようなアレンジが行えるのか、サウンドで確認してみましょう。

▶︎ドラムにほとんど変化がないトラック

▶︎5つのポイントを取り入れたトラック

アレンジの内容はドラム以外のトラックは全て同じものですが、5つのポイントを取り入れることで楽曲の流れにメリハリを生むことができます。

ここからはステップごとにドラムトラックを改善するポイントをご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。

STEP1 – フィルを入れる

ドラムアレンジのポイント、ステップ1は【フィルを入れる】ところからです。

フィルは、フィルインとも呼ばれ、反復して演奏されるパターンに変化を加えセクション間をスムーズに繋げる目的で使用されます。

ここではBメロとサビの間にフィルを入れ、その効果を確認してみましょう。

フィルの演奏はAddictive Drums 2の【BEATS】から好みのものを選択します。

各パターンはドラッグ&ドロップで簡単に貼り付けできます。

▶︎フィルを加えたトラック

サビに向かい勢いが増したような印象になり、平坦だった流れに変化が生まれます。

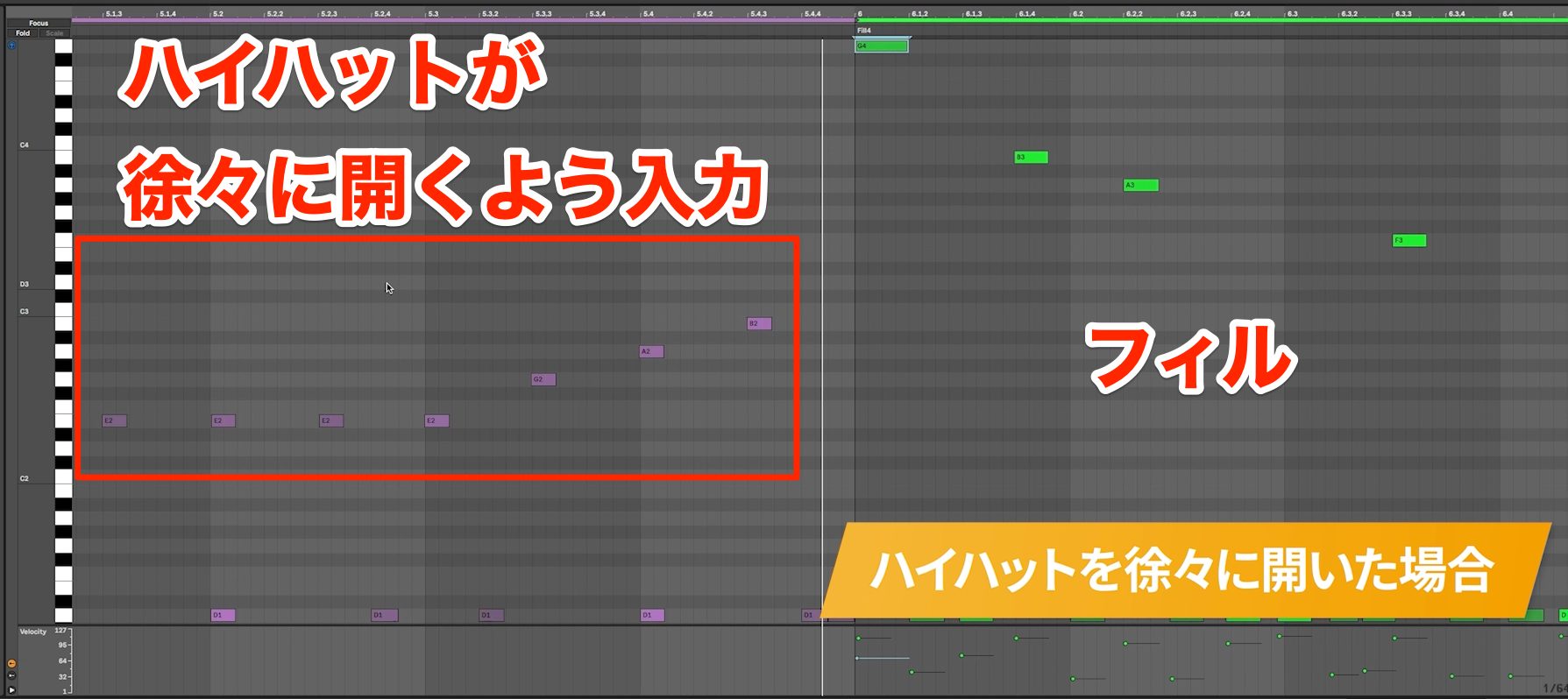

フィルを加えた時、急激なリズムの変化に違和感が感じられることもあります。

そのような場合はフィルの直前でこれから変化する予兆を感じさせることで、スムーズな流れを作ることができます。

ここでは3つ定番の手法をご紹介しますので、まずはサウンドでご確認ください。

▶︎ハイハット開きながら変化させたトラック

フィルに向かって徐々に盛り上がりを感じさせることで、リズムの変化に対し感じる違和感を軽減できます。

またハイハットを開いていくもの以外にも、同様の目的で4拍目にクラッシュシンバルでアクセントを入れたパターンもよく聴かれます。

▶︎4拍目にシンバルを置いた例

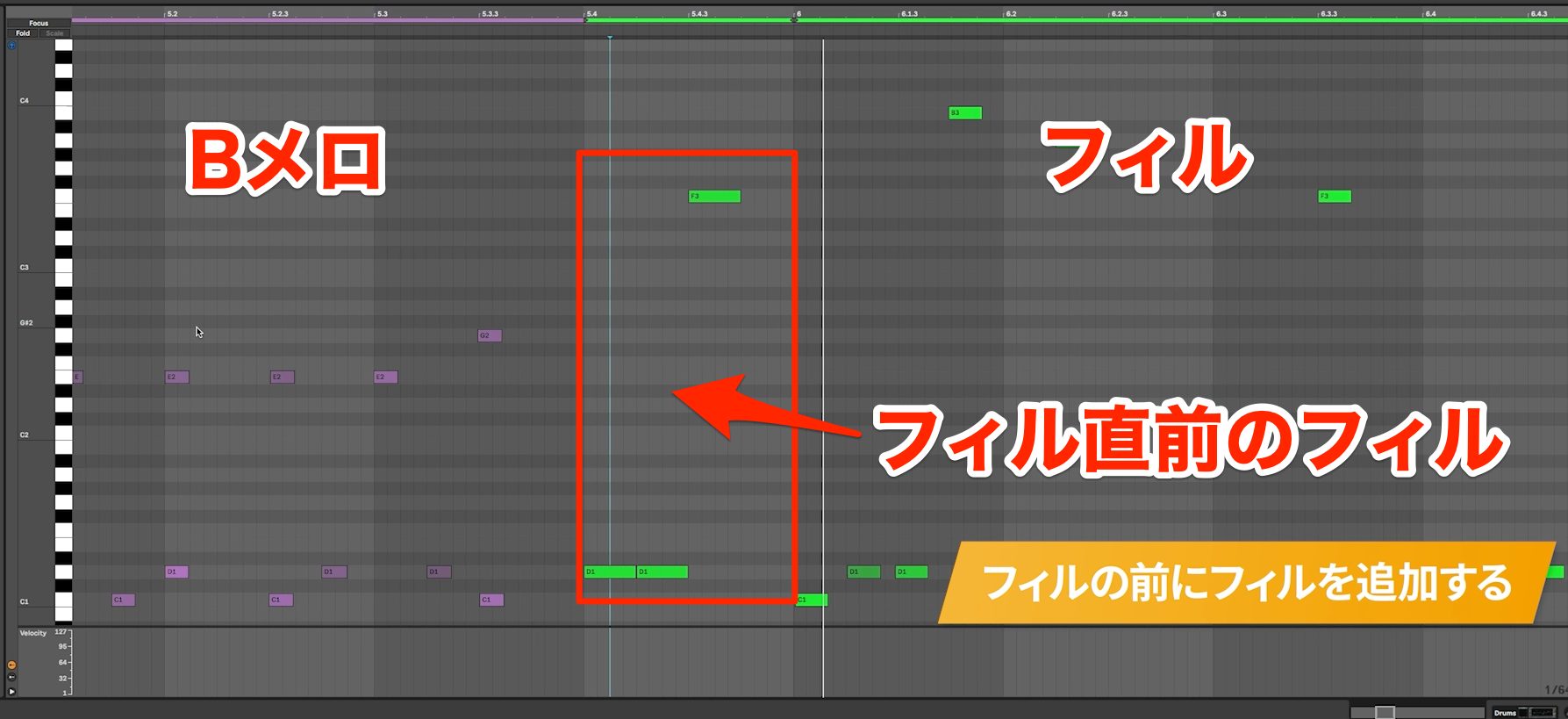

このほかにもフィルに向けてさらにフィルを追加するという手もあります。

大きなフィルへ繋げるきっかけ作りの役割ですので、尺は短めのものを選ぶと良いでしょう。

▶︎フィルの前にフィルを追加した例

変化するパターンをなめらかに繋げる基本的なテクニックですので、ぜひ制作に取り入れてみて下さい。

STEP2 – フィルの長さ注目する

ドラムアレンジのポイント、ステップ2は【フィルの長さに注目する】です。

フィルはリズムに変化や勢いを加える目的で使用されますが、似たような演奏パターンを何度も使用すると意外性に欠け、フィルの効果が薄くなってしまいがちです。

単調さを感じさせないアレンジを行うためには、場面によって1小節や2拍などフィルの長さにバリエーションが加わえることが大切です。

デモ楽曲ではBメロからサビにかけて、それぞれで異なる長さのフィルを使用しました。

▶︎長さが異なる3つのフィルが含まれたトラック

様々なフィルを使用することで、楽曲に躍動感が加わっているのがわかります。

どの場面でどのような長さのフィルを選択するかに決まりはありませんが、長いフィルは曲調が大きく変わる前に、逆に短いフィルは変化が少ない場面で使用するのが定番です。

STEP3 – セクションごとにパターンを変える

ドラムアレンジのポイント、ステップ3は【セクションごとにパターンを変える】です。

AメロやBメロ、サビなどのセクションで、それぞれ別のパターンを使用することも展開感を演出する大きなポイントです。

この時どのようなドラムパターンを使用すればいいか迷ってしまうという方に向けて、ここではポップス・ロック系楽曲でよく聴かれるパターンをいくつかご紹介します。

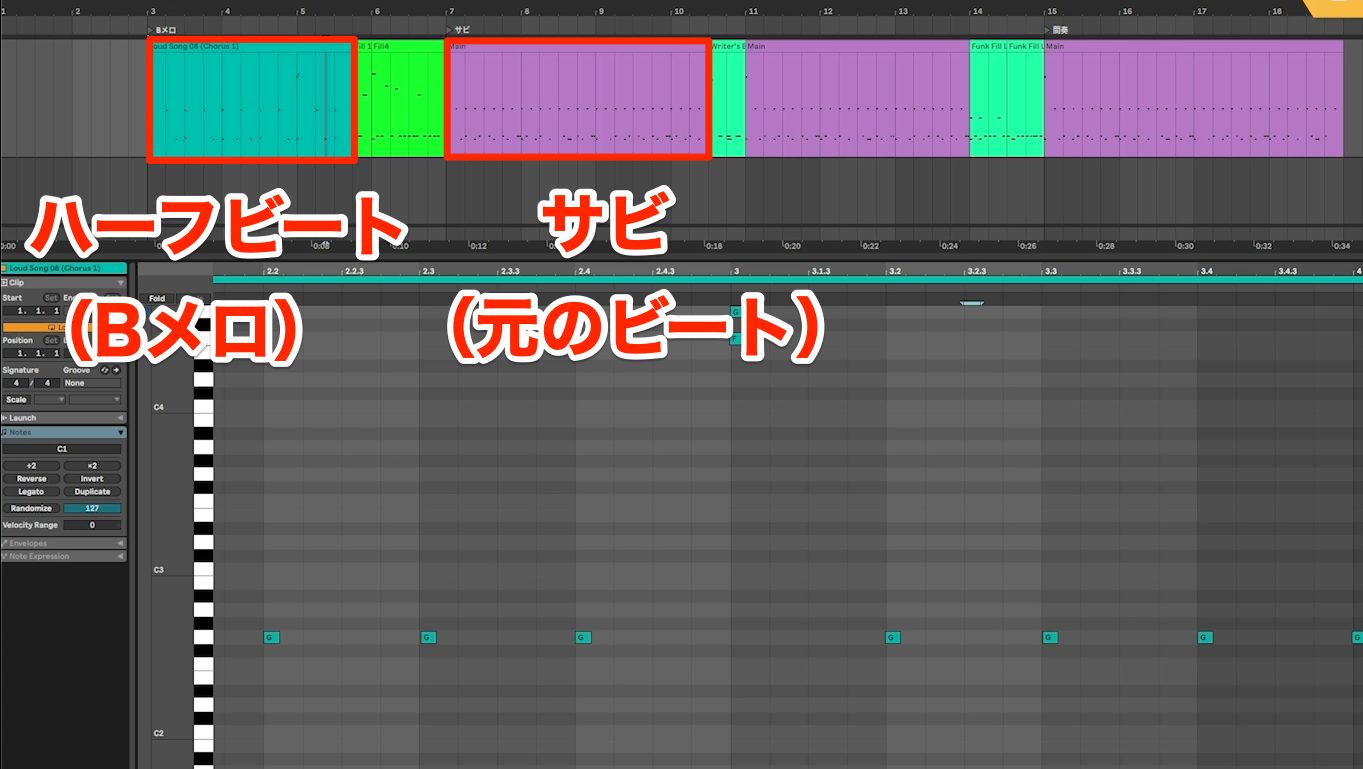

ハーフビート

ハーフビートはテンポを半分に落としたリズムのパターンを指します。

スピード感を落とす目的で使用し、元のパターンに復帰した際にスピード感を高めてくれる効果があります。

ここではBメロをハーフビートに変更し、その後元のビードに戻ったサビをより躍動感を感じさせるようにしました。

▶︎Bメロをハーフビートにしたトラック

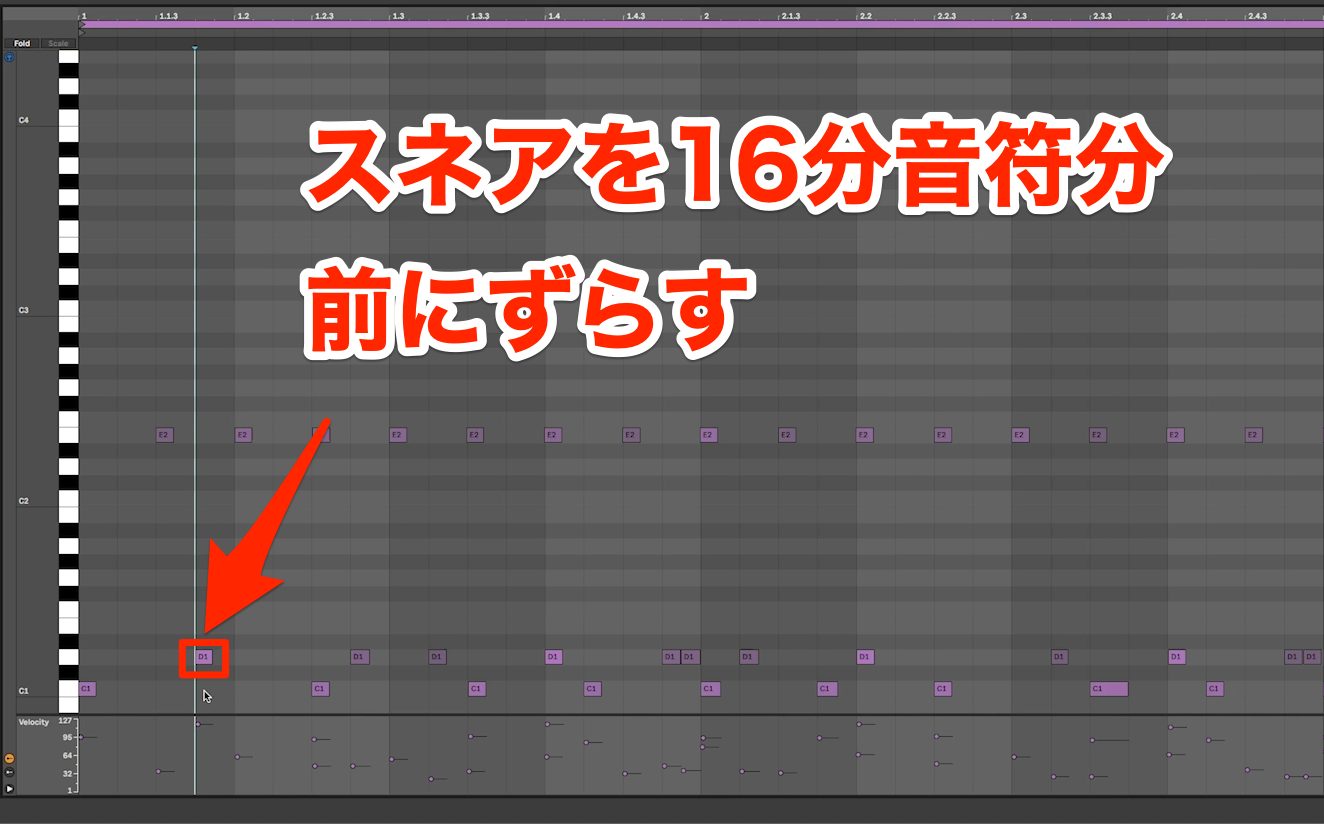

アクセントをずらしたパターン

ハーフビートのように大きな変化が必要ない場合は、アクセントをずらしたパターンを使用するのも、楽曲に流れをつける上で効果的です。

先程同様Bメロ部分で、リズムのアクセントにあたるスネアの一つを16分音符分。タイミングをずらしてみました。

▶︎Bメロのスネアをずらしたトラック

スネアを1箇所だけ動かしたのみの変化ですが、アクセントがずれることで元のパターンとは異なる印象を与えることが出来ます。

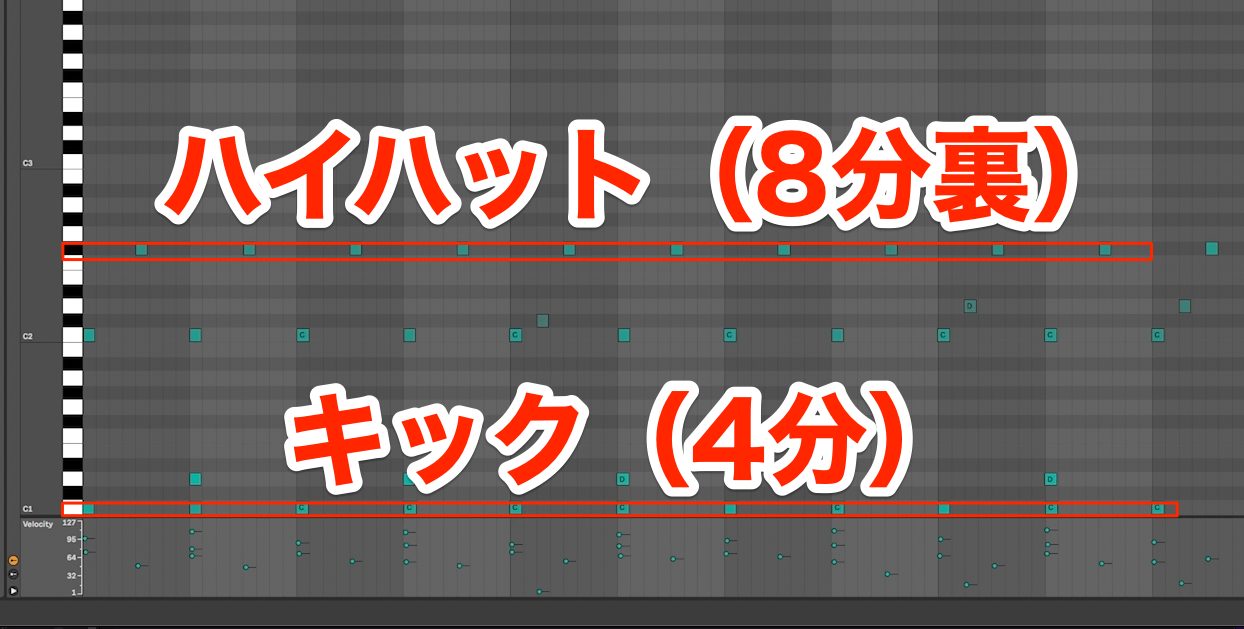

4つ打ち

4つ打ちはキックを1拍ごとに入力するダンスミュージックなどで多く使用される定番パターンです。

裏拍にハイハットでアクセントが置かれるパターンも併用されることが多いです。

ここではサビを4つ打ちに変更し、Bメロのパターンと変化させてみます。

▶︎サビを4つ打ちにしたトラック

元の状態よりもリズムがシンプルになったことで、サビがよりキャッチーな印象に変わりました。

これらの他にも、ドラムのパターンは無数に存在し、どれをどの場面で使用するかは、その楽曲の個性を決める大切な要素です。

使用するドラム音源にパターンが付属している場合は色々なものを試してみると良いでしょう。

STEP4 – セクション内でパターンを変える

ドラムアレンジのポイント、ステップ4は【セクション内でパターンを変える】です。

ステップ3ではセクションごとにパターンを変化させて、リズムに変化を与えてきましたが、セクション内でパターンを変化させることも同様の効果が得られます。

ここではBメロを前半と後半で分割し、さらに細かくパターンを変化させてみます。

頭打ちのパターン

最初はスネアを拍の頭に置いたパターンを使用してみます。

4つ打ち同様に拍の頭にアクセントを置きますが、キックとはまた違うニュアンスのパターンです。

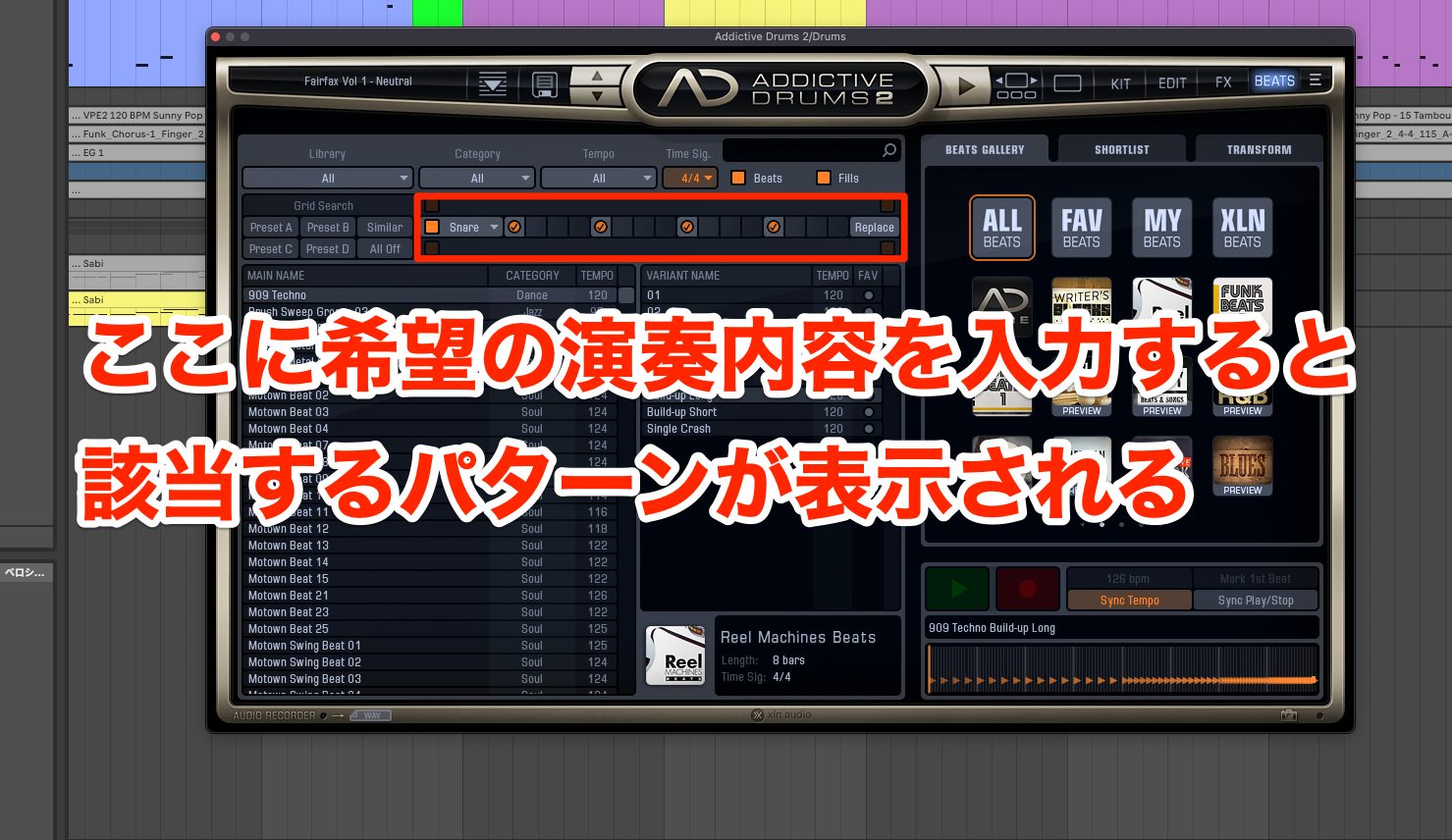

どのようなパターンが欲しいか先にイメージがある場合は、Addictive Drums 2の【Grid Search】という機能を使ってみましょう。

キックやスネアのタイミングをグリッドに入力することで、マッチするパターン候補が表示される非常に便利な機能です。

▶︎Bメロ後半で頭打ちを取り入れたトラック

3+3+2のパターン

1小節を3:3:2に分割しアクセントを加えたパターンも定番パターンの一つです。

アクセントをずらしたパターンの派生系とも言えますが、ポップス・ロック系ドラムではよく使用されるので、個別のパターンとして覚えていただければと思います。

▶︎3+3+2のパターン

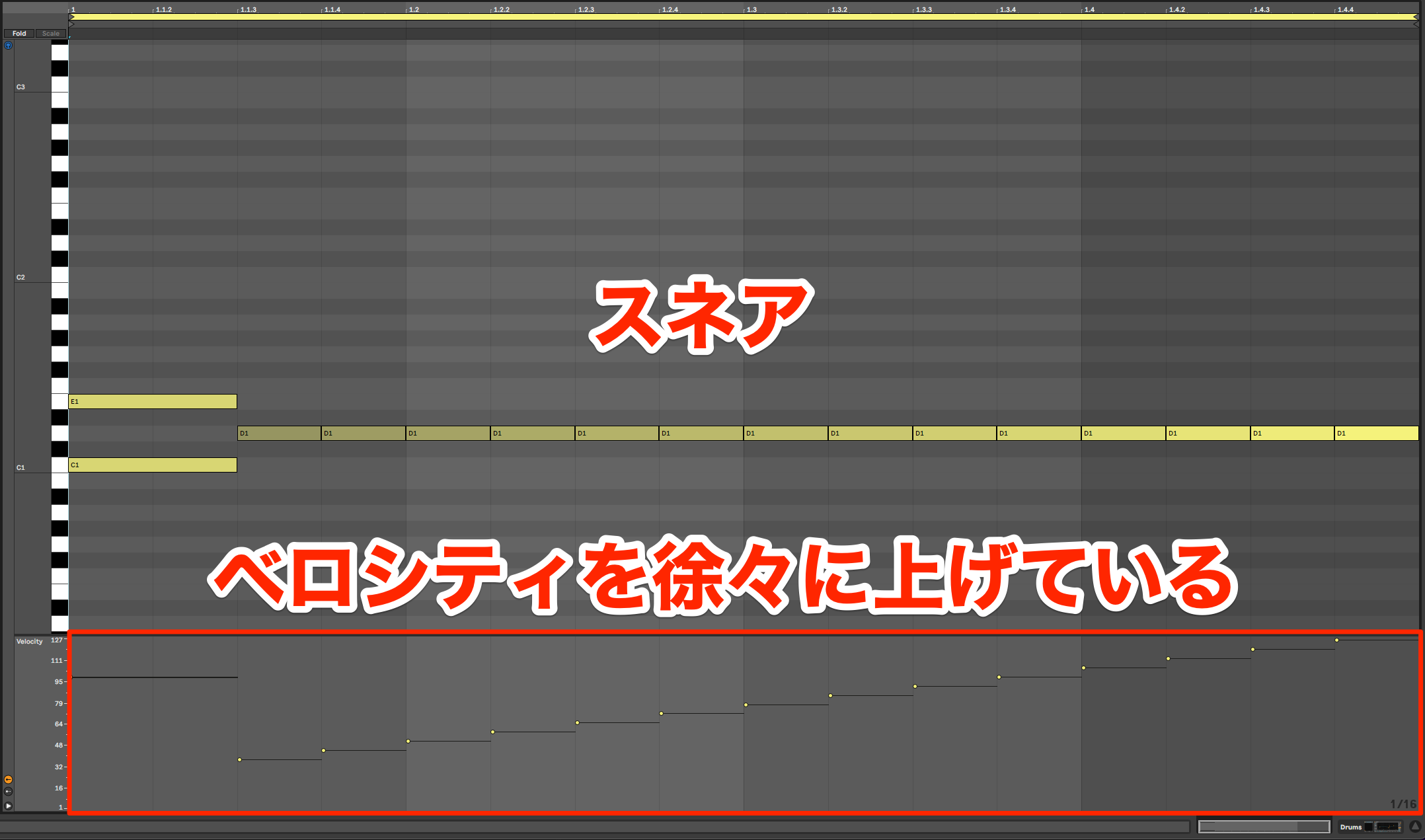

クレッシェンドを行うパターン

スネアやフロアタムなどでクレッシェンドを行うパターンもよく使用されます。

長めのフィルと見ることもできますが、ここではドラムパターンとしてご紹介ます。

スネアを16分音符を連打しながら、徐々にベロシティを上げていくパターン

▶︎スネアを16分音符でクレッシェンドしたパターン

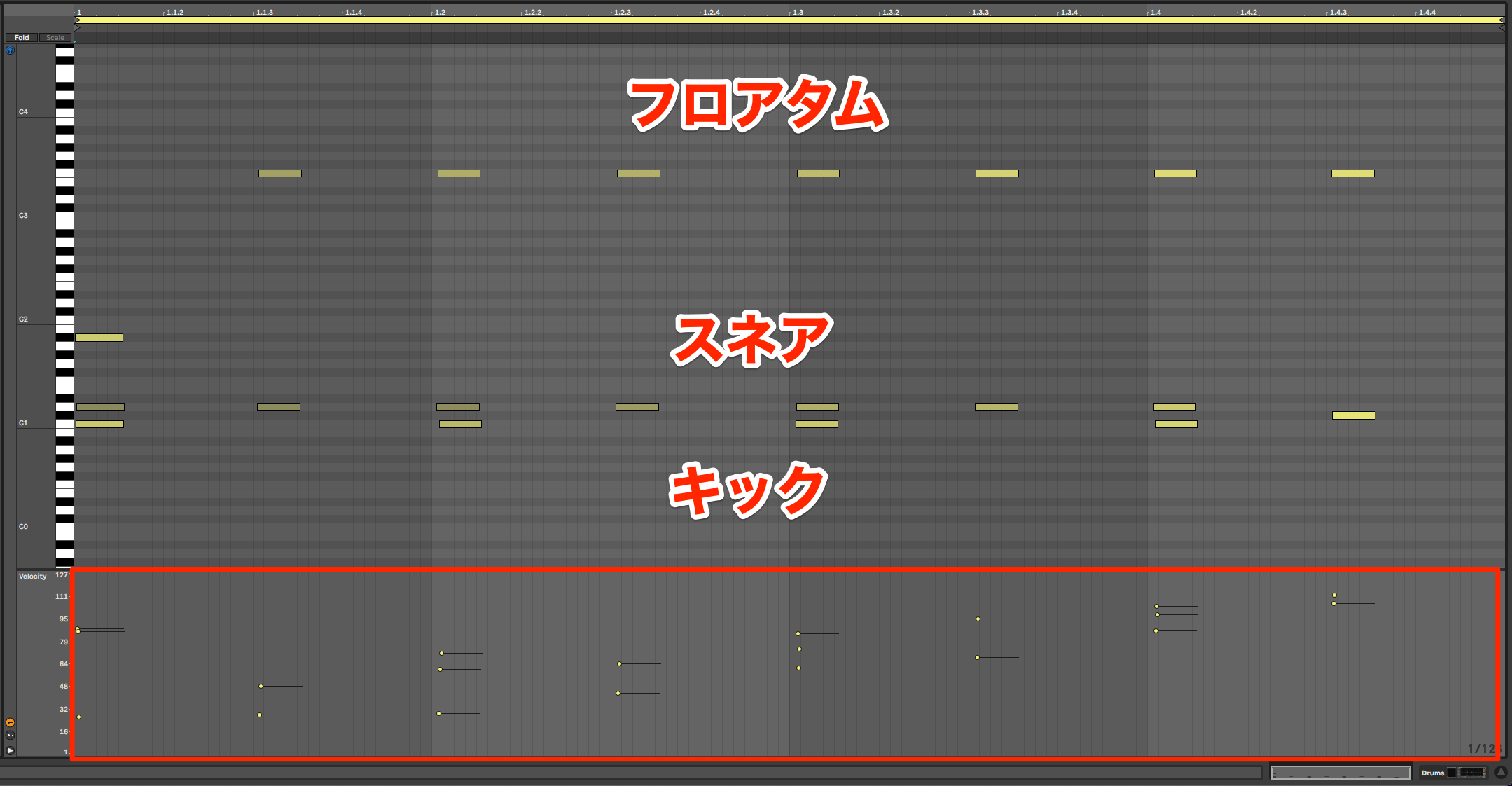

そして8分音符でスネアとフロアタム、場合によってはキックを使用したパターン

▶︎スネアとタムを8分音符でクレッシェンドしたパターン

これらのパターンも次のセクションに繋がる直前で、フィルを差し込むことができます。

ここまではBメロの中でパターンを変化させましたが、サビや他セクションでも取り入れることが可能です。

▶︎サビの中でパターンを変化させたトラック

これらの他にも沢山のパターンが存在しますので、普段聴かれている楽曲の中でドラムがどのようなパターンを演奏しているのか、注意深く聴いてみると新たな発見があるかもしれません。

STEP5 – 他のパートと連動する

ドラムアレンジのポイント、ステップ5は【他のパートと連動する】です。

ドラムをメロディや他パートのリズムと部分的に合わせるテクニックも、アレンジに動きを与える上で大変効果的です。

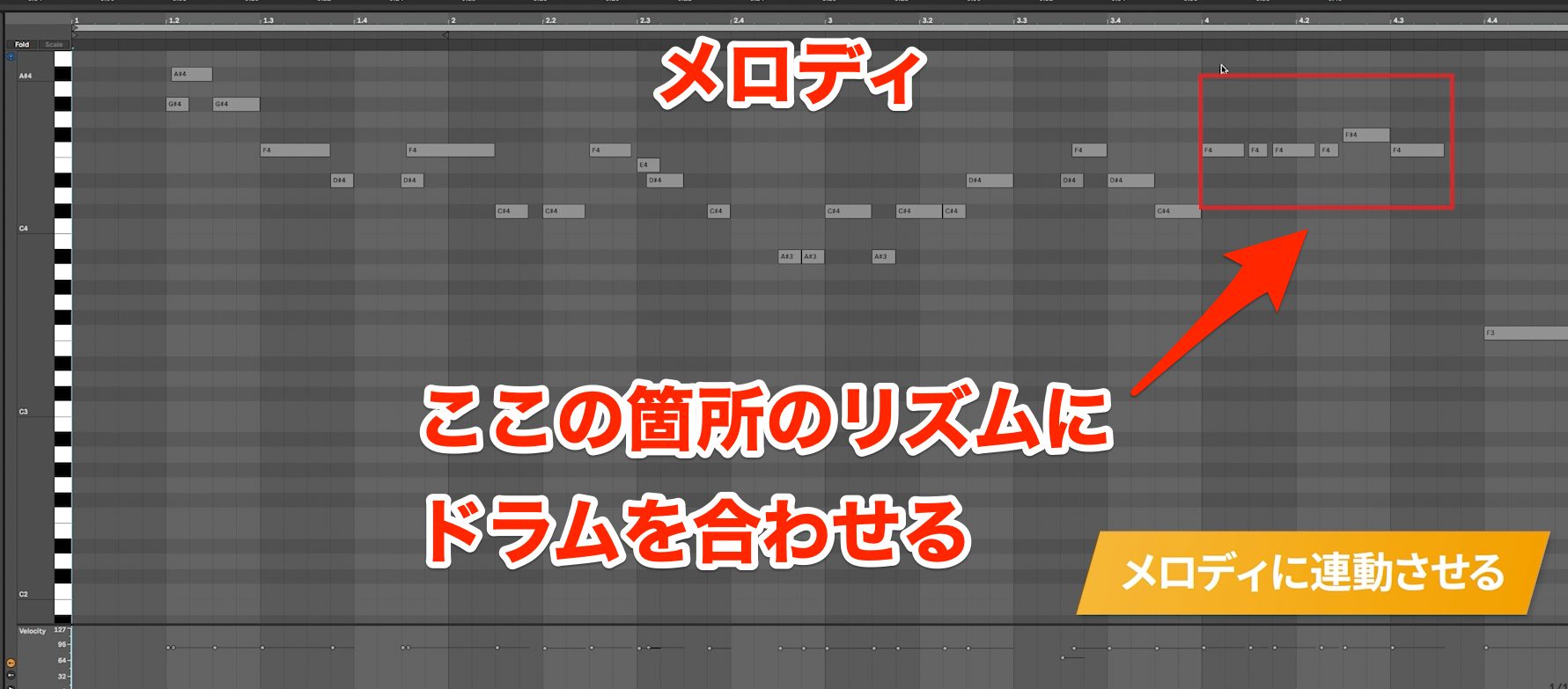

メロディに連動させる

メロディの中で特に強調させたい部分に対し、ドラムのリズムをメロディと合わせるテクニックはよく用いられます。

今回は赤枠箇所のメロディに対し、ドラムを連動させたいと思います。

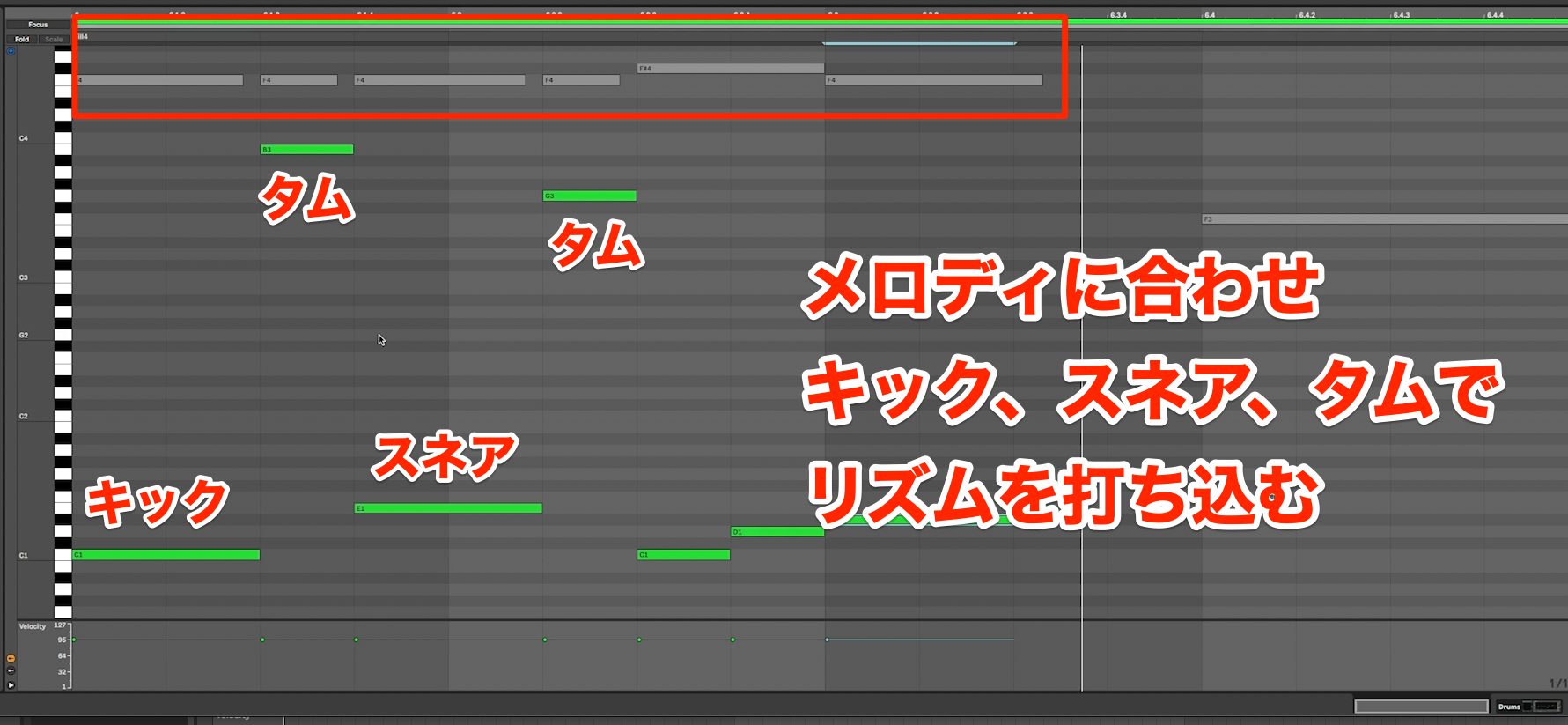

これまで同様Addictive Drums 2に含まれるドラムパターンを使用したいと思いましたが、相性の良さそうなパターンが見つからなかったため、今回は手動でリズムを打ち込みます。

キック、スネア、タムを使いメロディと同じタイミングでノートを打ちパターンを作ります。

同様の手順で2パターン打ち込みを行ってみました。

▶︎サビ前のメロディにドラムのアクセントを合わせたパターン

▶︎サビ後半のメロディにドラムのアクセントを合わせたパターン

ドラムがメロディと連動することで、他の箇所と比べメロディをより印象的に聞かせることができます。

キメを作る

バンドアンサンブル全体でリズムを合わせ演奏することをキメと言います。

アレンジの中で最も強くリズムを強調したい場面で使うと、強い印象を残すことができます。

よく使用される例としてサビ前のフィルをキメに置き換えたパターンを聴いてみてください。

▶︎サビ前でキメを行なったトラック

フィルとは異なり、リズムを強く押し出す効果があります。

ここ一番で印象的にリズムを聴かせたい場面で使用すると良いでしょう。

その他のパターン

ここからは番外編として、その他のパターンについて2つご紹介します。

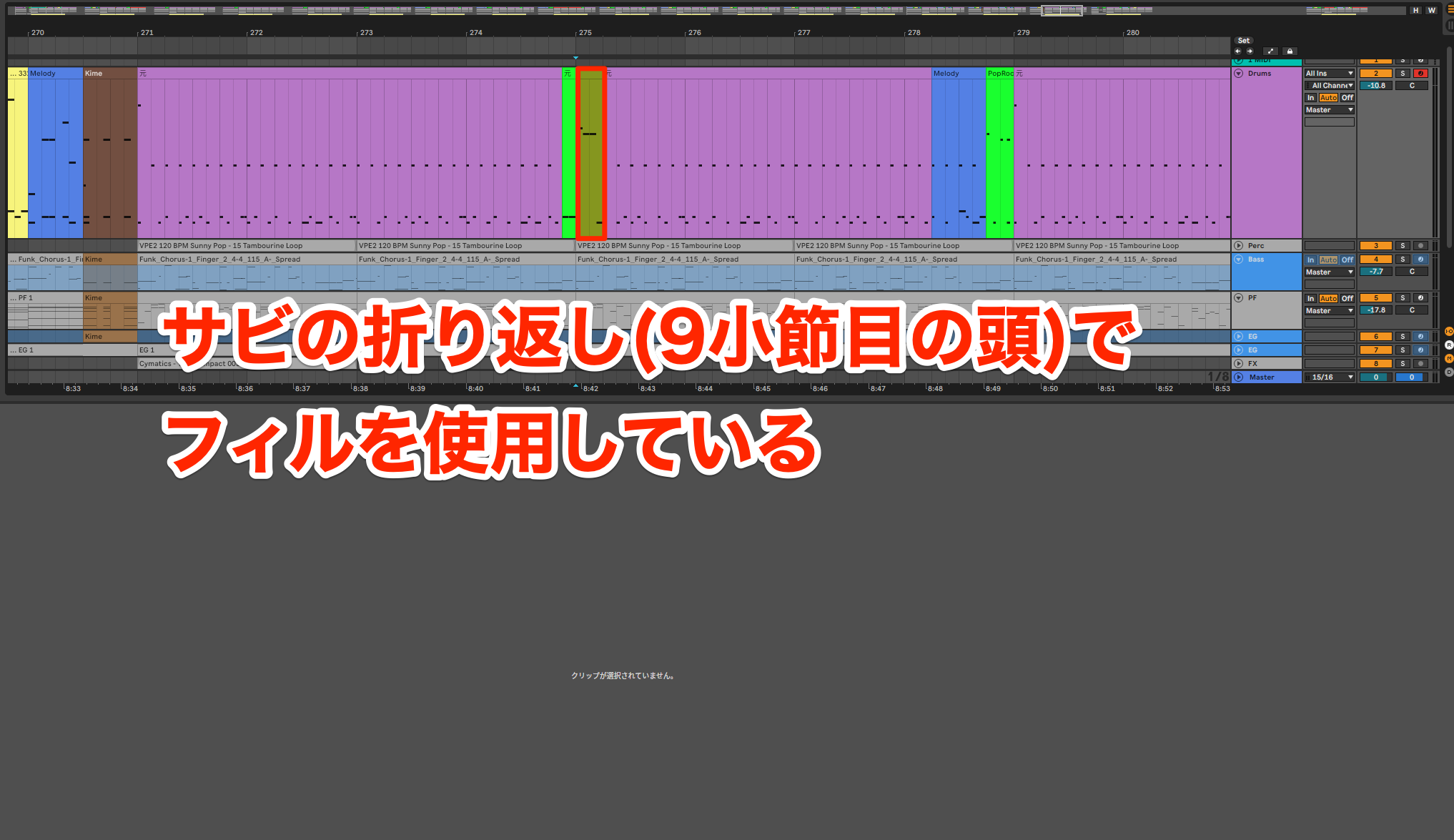

出だしのフィル

フィルを次のセクションへの繋ぎとしてではなく、セクションが変わる、もしくは折り返しの直後に使用することも稀にあります。

▶︎サビの折り返し直後にフィルを入れたトラック

繰り返し同じパターンが使用されていて変化が欲しい時、また意表をつきたい場面などに効果的です。

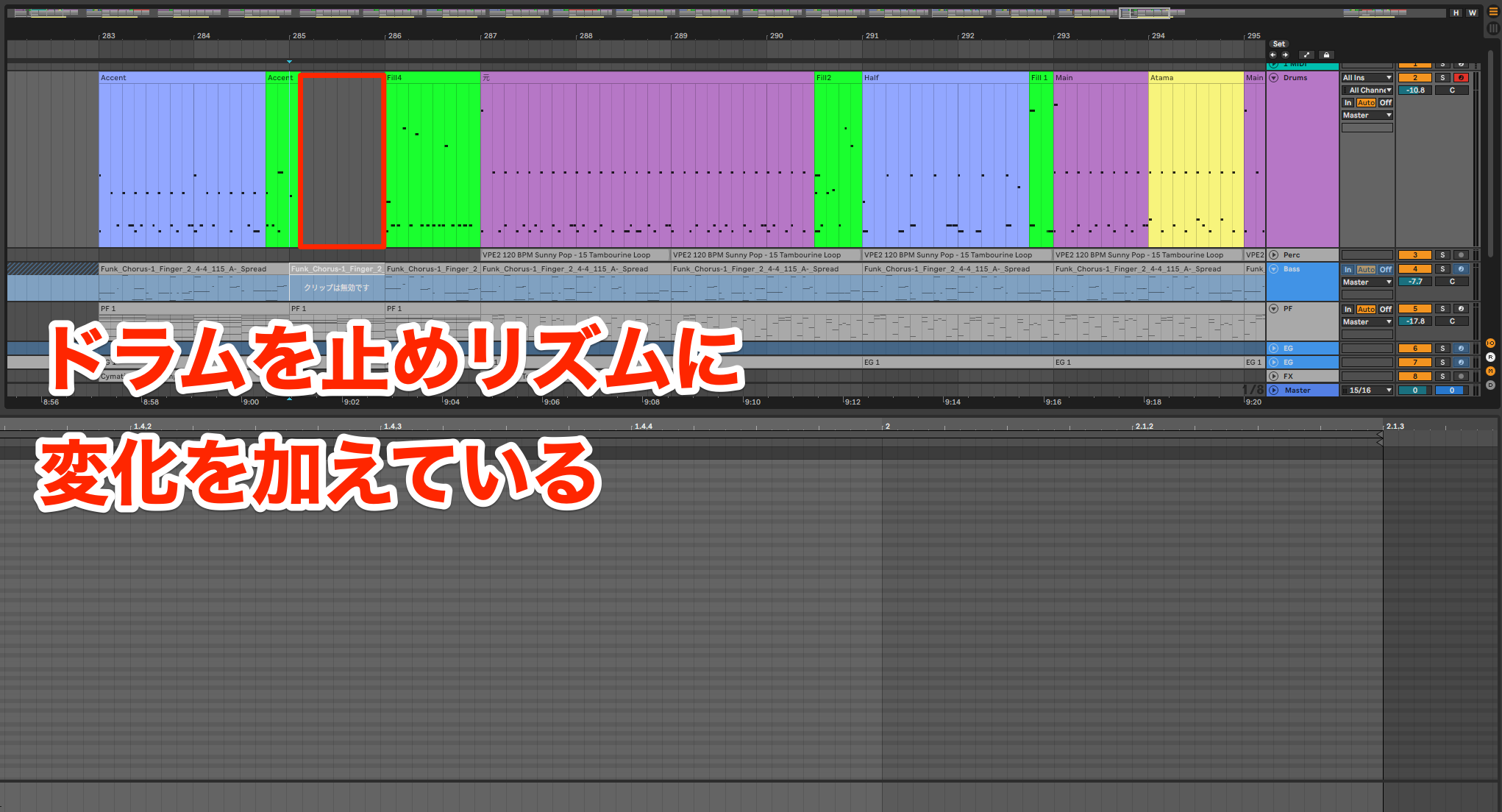

ドラムのブレイク

ブレイクとは一時的に音を止めるテクニックを指すもので、あえてドラムを鳴らさないという選択肢もアレンジにメリハリを生みます。

▶︎Bメロでドラムをブレイクしたトラック

ブレイクの効果を高めるためには、ドラム以外のパートも音を止める必要があります。

冒頭でもお伝えしましたが、ドラムは伴奏の土台であるため、ドラムが変化すれば必然的にベースやコードバッキングも変化させることが求められます。

そのことから、特にポップス・ロック系のアレンジでは、ドラムアレンジが最も楽曲の展開感に大きな影響を与えるわけです。

アレンジに変化が求められる場合は是非ドラムに着目し、今回のポイントを確認してみて下さい。

「ドラムの打ち込み」5つのポイント❗️

今回はポップスやロック系の楽曲で、展開感や抑揚のあるアレンジを行うために、ドラムの打ち込みで確認すべき5つのポイントをお届けします。記事:https://t.co/VYxxqiFYlx#DTM #ドラム pic.twitter.com/ZgkTU4AQVW

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) October 1, 2022