30.主要三和音とその機能(ファンクション)③/音楽理論講座

D(ドミナント)のファンクション実践

前回で、各メジャーキーの真の意味でのTonic(トニック)、Subdominant(サブドミナント)を使用し、それぞれのファンクションを確認しました。

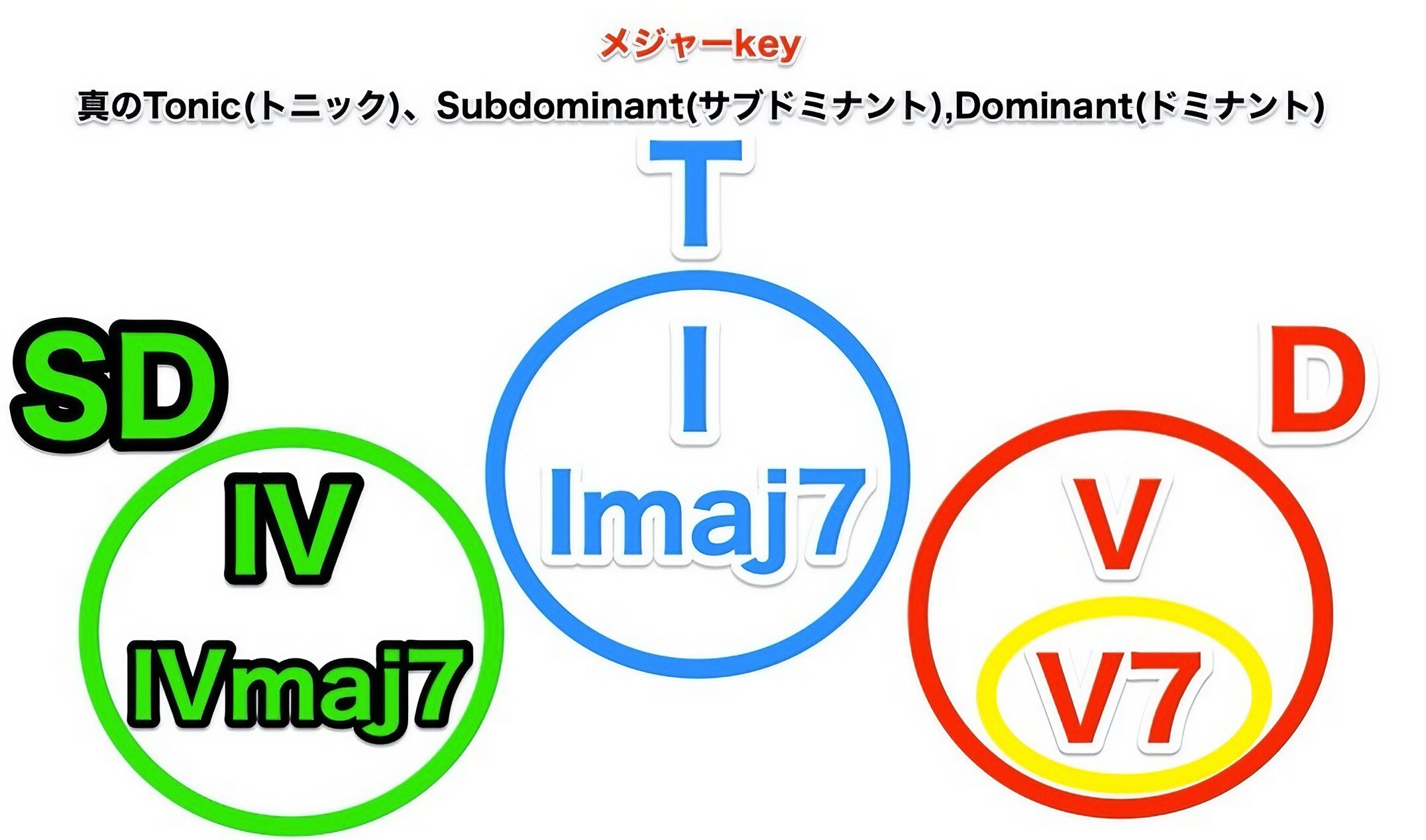

今回は、残るDominant(ドミナント)上に出来上がるコード(メジャーキーの場合V,V7)を使用して、コード進行をよりドラマチックにしてみましょう。

✳︎Dominant(ドミナント)コードの機能を持つのは、トライトーンを持ったV7のみと考える場合もあります。

当講座では、Dominant(ドミナント)上に出来上がったコードをDominant(ドミナント)コードとし、VよりもV7がより強いと考えていくことにします。

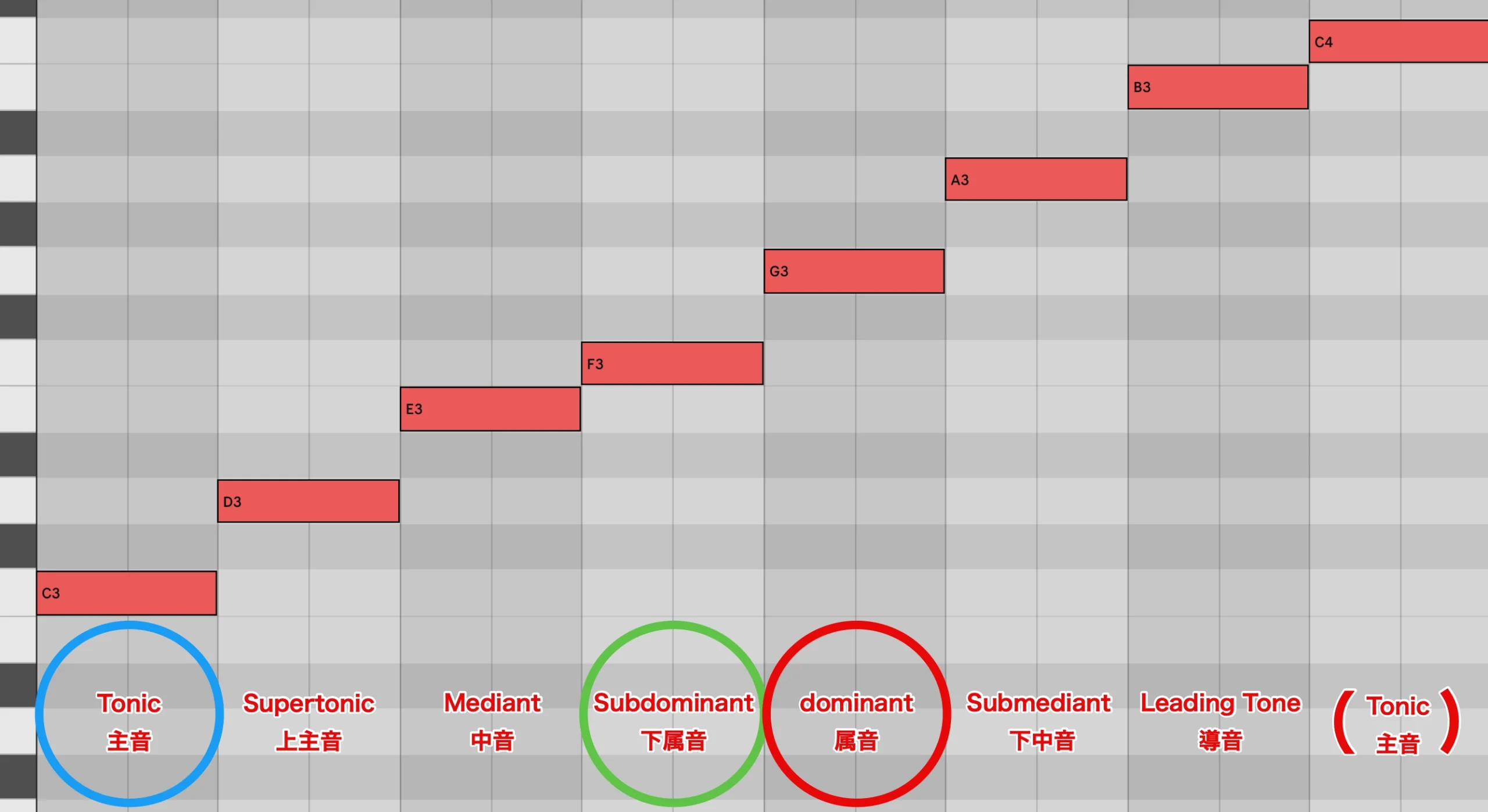

まずはドミナントの位置付けとディグリーネームを確認しておきましょう。

赤丸で囲んだものがドミナントです。

D=Dominant(ドミナント)コードは、メジャーダイアトニックコードのなかでの位置付けとして、不安定さや緊張感を持つコードです。

そのため、安定感のある「T(トニック)」コードに戻ろうとする力が非常に強くなります。

この不安定から安定への流れのコード進行が、ひと段落した、終わったという、いわゆる「終始感」を生み出します(特にIに戻った場合)。

「不安定さや緊張感」という言葉で、トライトーンを思い出された方も多いでしょう。

そのため、ただのVよりもV7の方が安定のトニックへ戻る力が強いと言えます。

また、ドミナントには「支配的な」という意味がありますが、「V,V7 → I,Imaj7」の動きがあると、その楽曲のキーが明確になるという側面もあります。

T・SD・Dによる進行づくり

では、実際に聴いていきましょう。

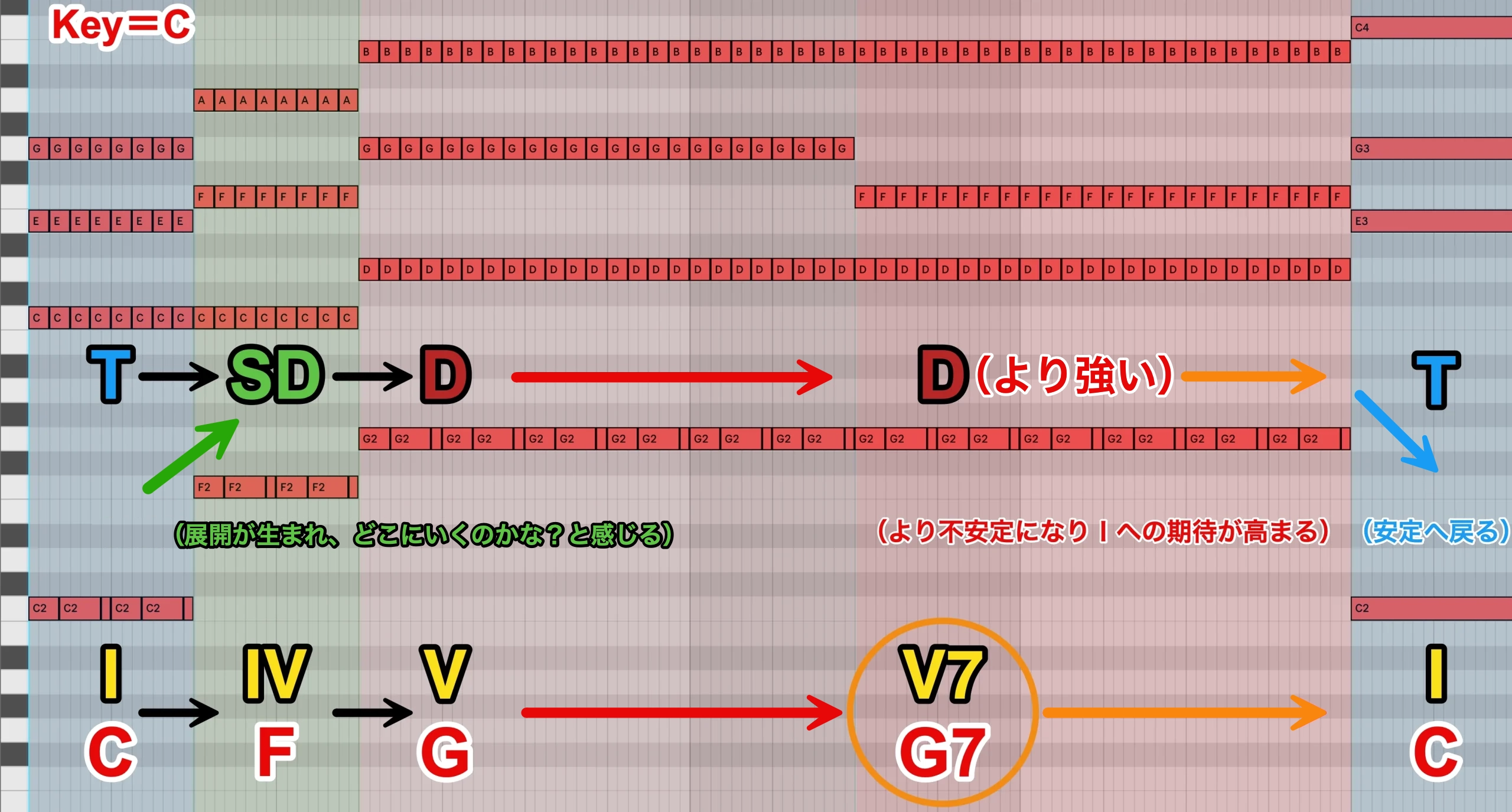

前回のT→SDのサンプルの後に、D→Tの流れを繋げていきます。

今回もKey=Cメジャーで進めます。

VとV7のサウンドの違いにも注目してください。

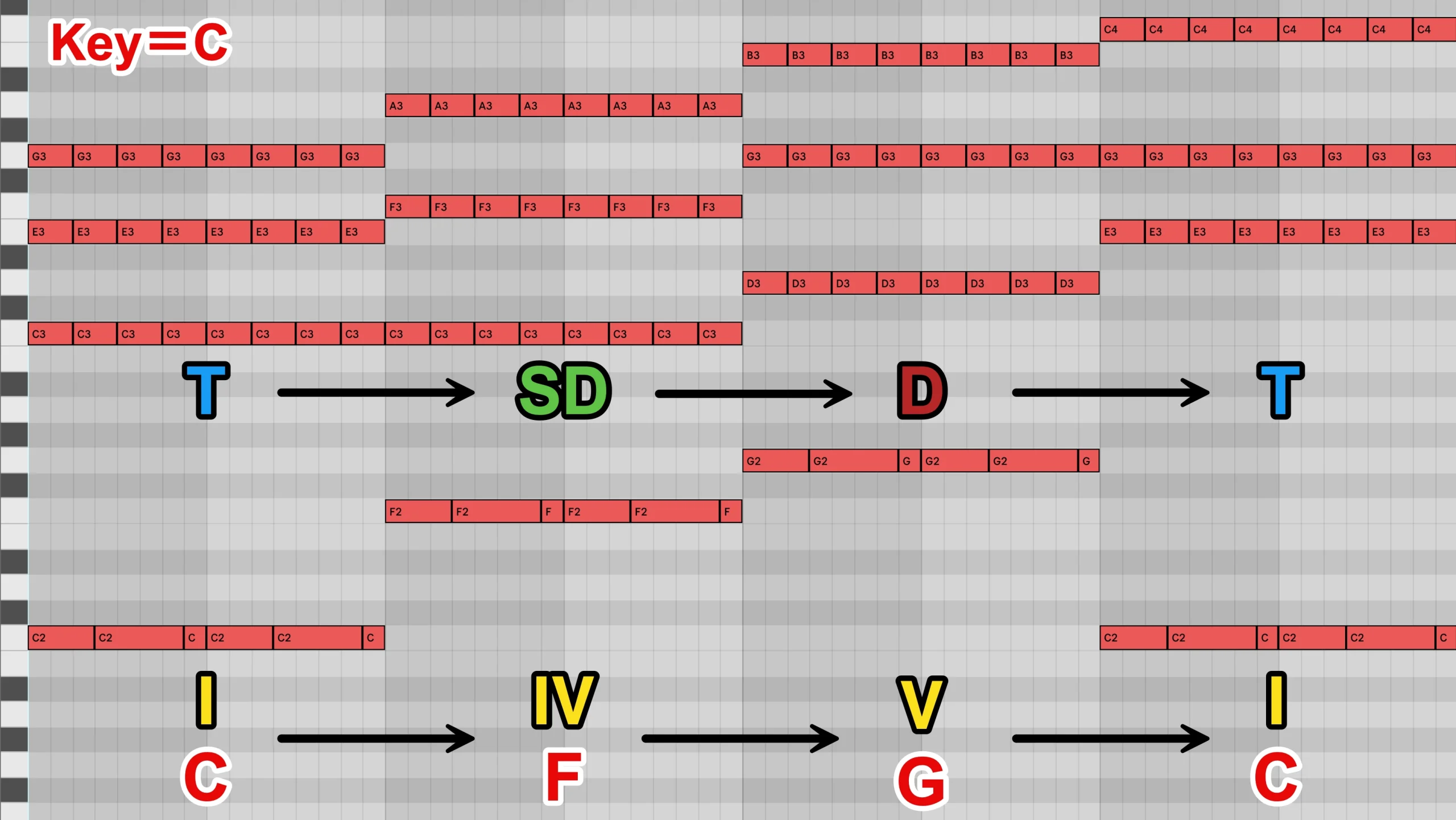

- I→IV→V→I(C→F→G→C)

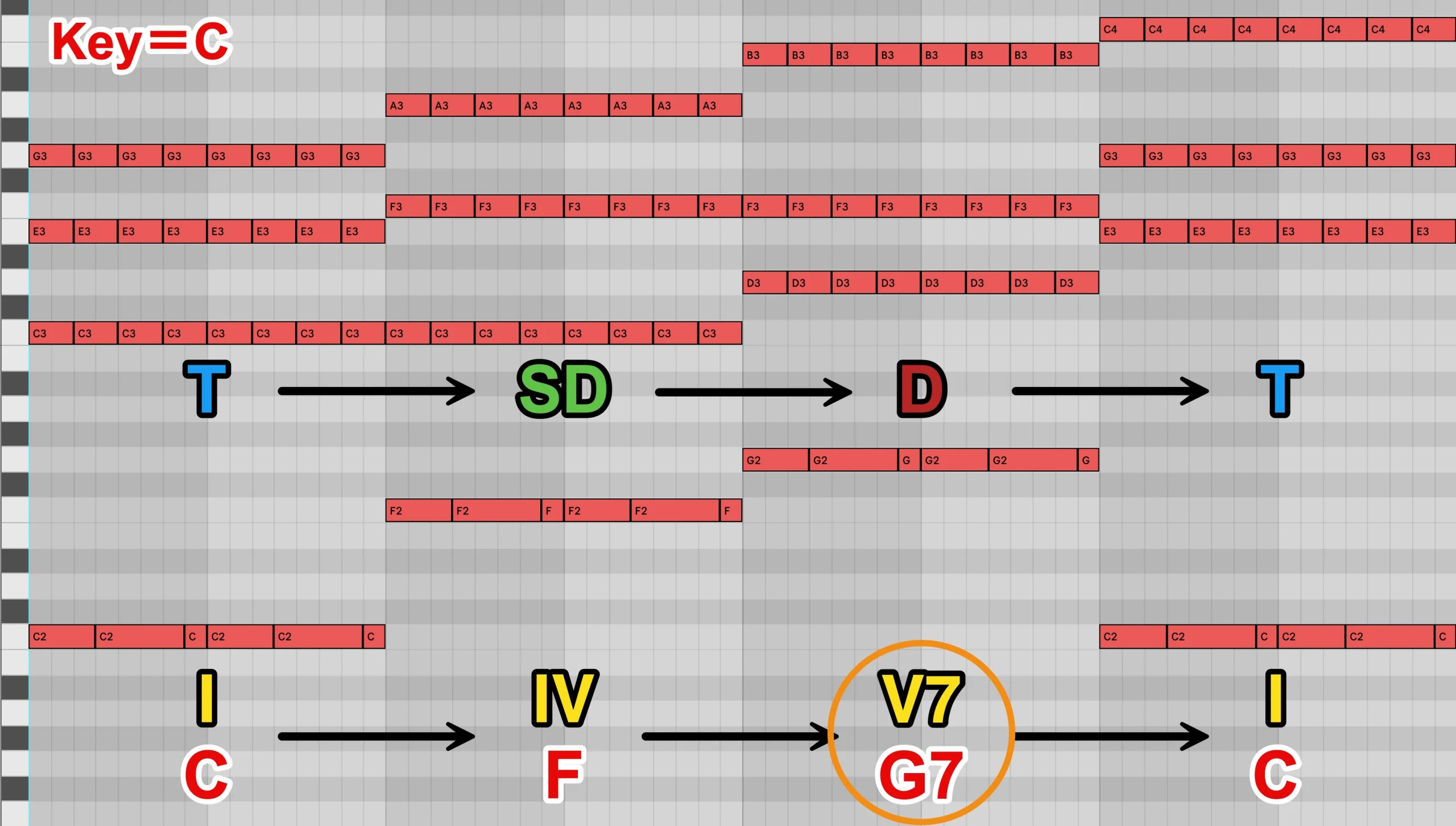

- I→IV→V7→I(C→F→G7→C)

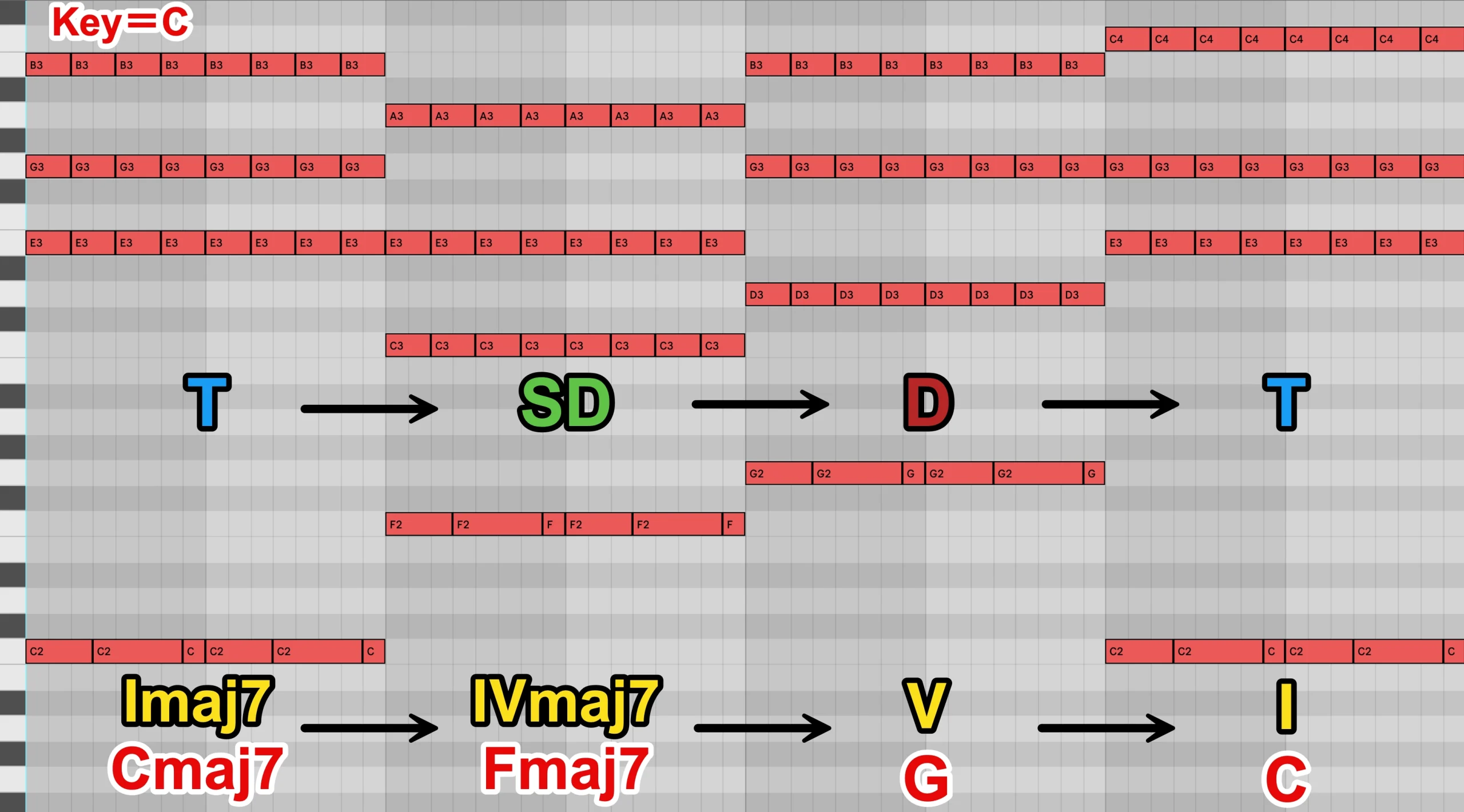

- Imaj7→IVmaj7→V→I(Cmaj7→Fmaj7→G→C)

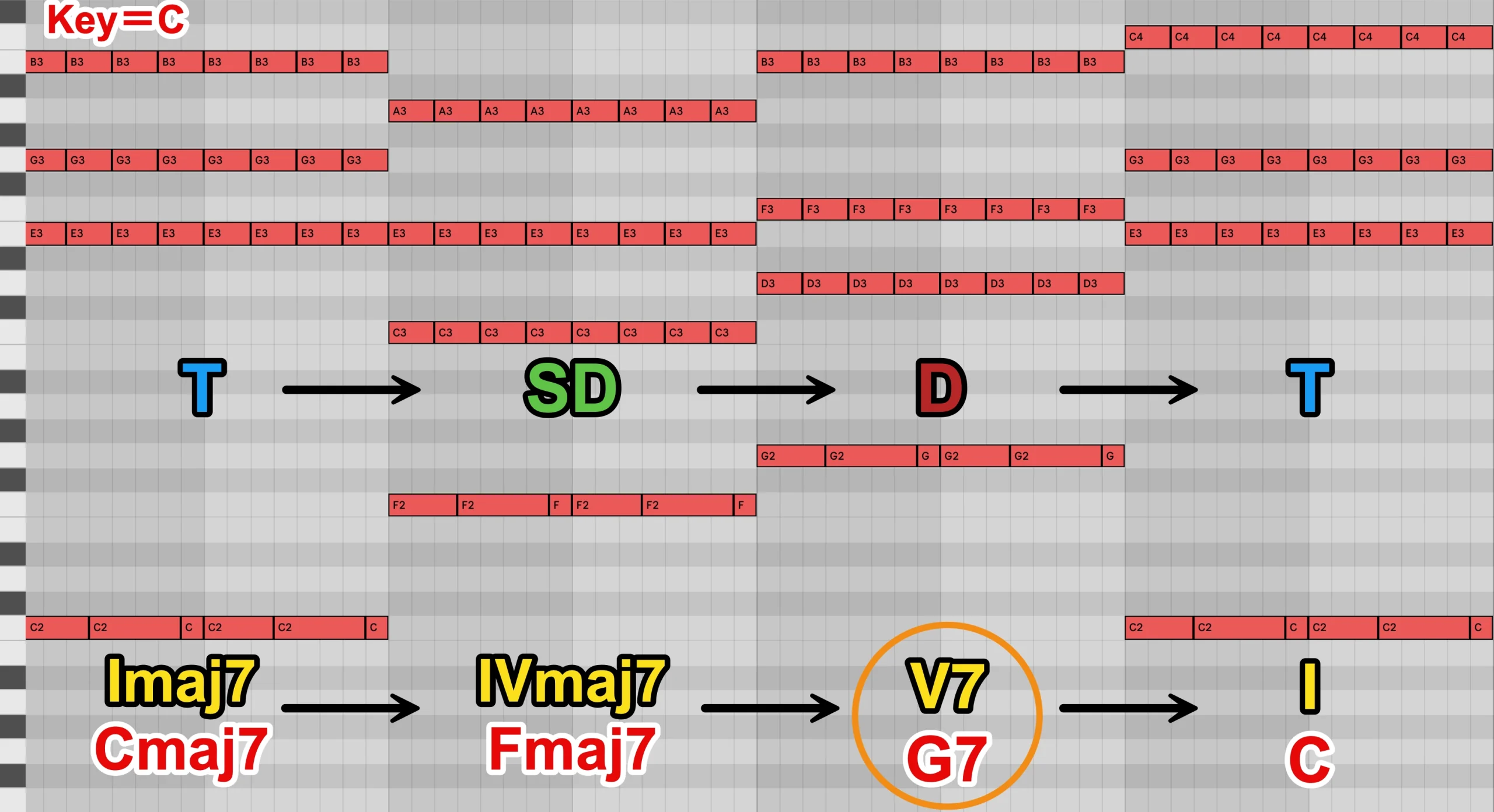

- Imaj7→IVmaj7→V7→I(Cmaj7→Fmaj7→G7→C)

いかがでしょうか?

不安定なドミナントが入ることにより、Iのトニックへの着地がよりしっかりとした流れとなり、かつ「V7を使う方がその傾向がさらに強くなること」を感じていただけたかと思います。

ご自身の作曲でも楽曲の雰囲気に合わせて「ここは強い不安定感を出して、Iへの解決感を強めよう」など、いろいろ試してみるのも良いですね。

VとV7の違いをより意識してみる

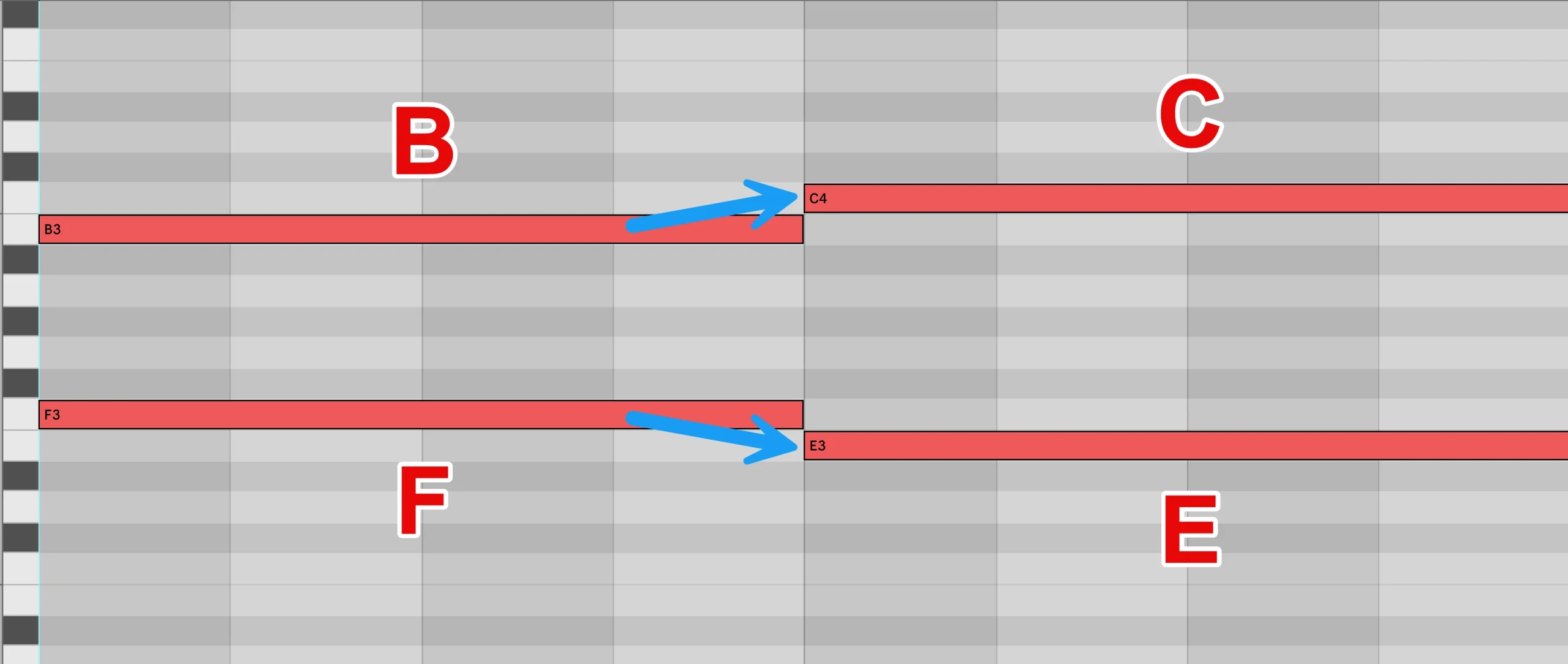

前回、TからSDを連続させる流れを聴いていただきましたが、今回はDを連続させてみましょう。

さらに、途中でVからV7に変化させますので、その点にも注目してください。

- T→SD→D(V)→D(V7)(C→F→G→G7→C)

- ピアノのみバージョン

Vはそこそこの不安定感ですが、V7でより緊張感が高まり、早く落ち着きたくなります。

やはり、VにはなくV7にはあるトライトーンが大きく影響していますね。

そして、これだけ延ばすと、Iのトニックに戻ったときの安定感がSDとは明らかに異なることが、より一層わかります。

まとめ

最後に、おさらいも含めて、T・SD・Dの特性をまとめておきます。

- T=Tonic(トニック)

そのキーのなかで中心的存在です。強い安定感を持ち、曲の始まりや終わりのコードとしてよく用いられます。

- SD=Subdominant(サブドミナント)

TとDの中間的な性格を持ち、コード進行に彩りや発展的な印象を与えることができるコードです。

TからSDに進むと、コード進行に新たな展開が生まれ、浮遊感も感じられます。

Dの前に使用すると、Tでの解決感がよりスムーズになり、強固なものにできます。

- D=Dominant(ドミナント)

I=T=Tonic(トニックコード)に戻ろうとする力が非常に強いコードです。

Dominant(ドミナント)からTonic(トニック)に戻ることで、コード進行がひと段落した、終わったという、いわゆる「終始感」を得ることができます(特にI戻った場合)。

そして、不安定さや緊張感、戻ろうとする力は、VよりV7の方が強いです。

次回は、T・SD・Dの色々な動き方、そしてケーデンス(カデンツ)=終止形について学んでいきましょう。