主要三和音とその機能(ファンクション)②/音楽理論講座

主要三和音 = 真のT・SD・Dのファンクション

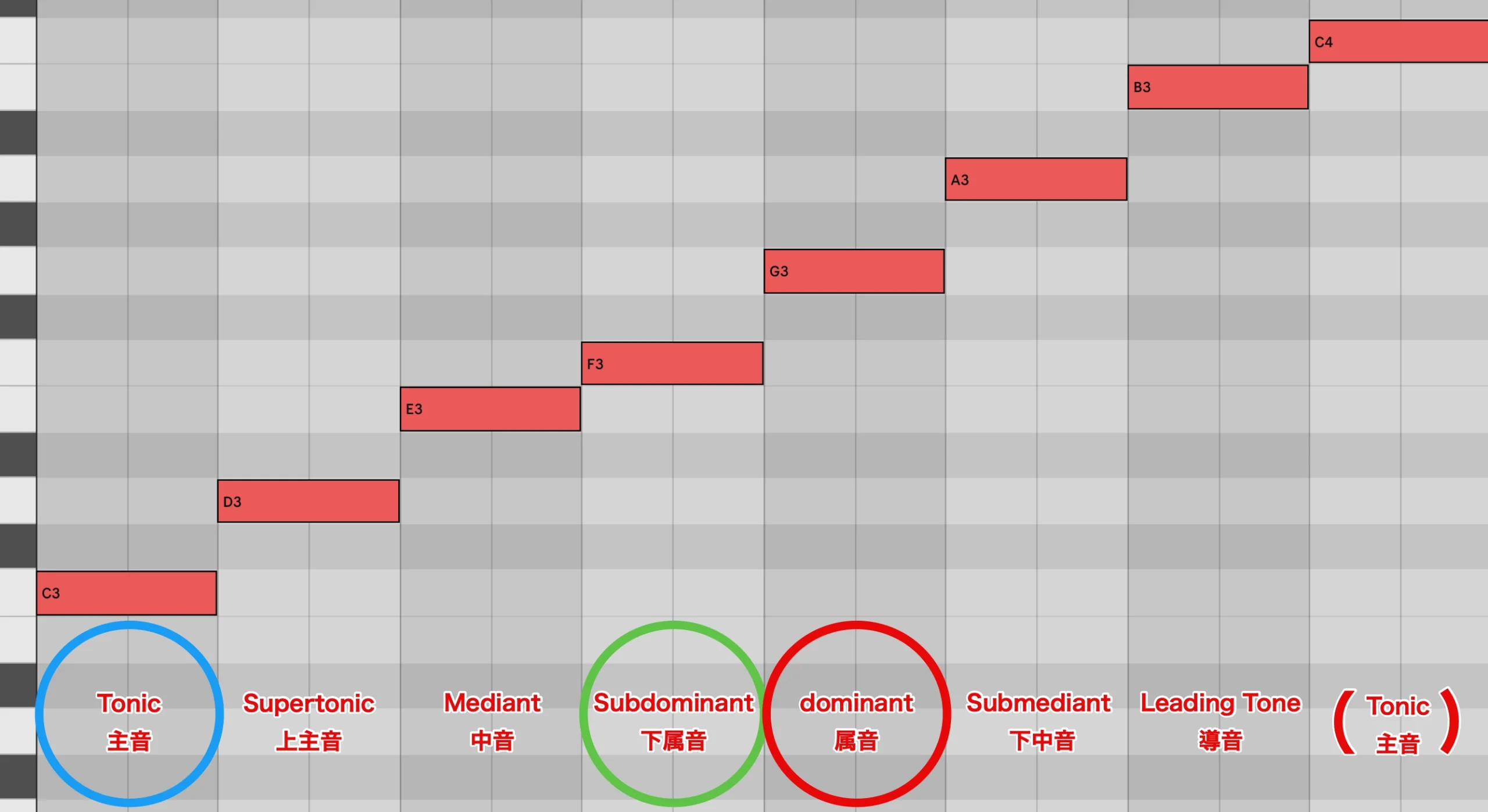

前回、各メジャーキーの主要三和音についてご説明しました。

各キーのトニック、サブドミナント、ドミナント上に出来上がったコードでしたね。

ディグリーネームと省略形のアルファベットでも、確認しておきましょう。

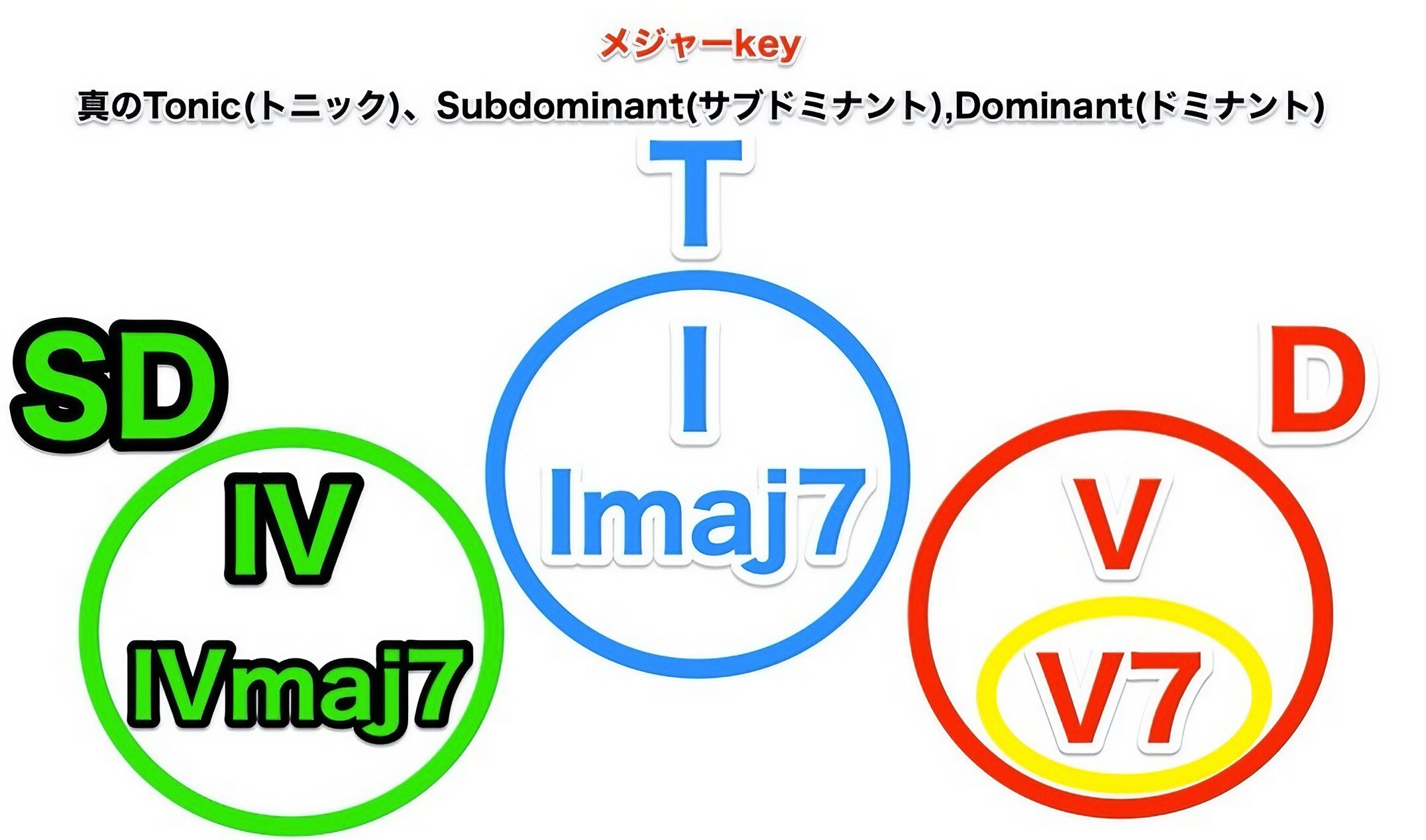

これらを、真の意味でのTonic(トニック)、Subdominant(サブドミナント)、Dominant(ドミナント)コードと捉えていただき、ここから読み進めてください。

メジャーkeyでは

- T = I,Imaj7

- SD = IV,IVmaj7

- D = (V),V7

上記画像ではV7を黄色の丸で囲んでいますが、これは第14回で学んだトライトーンが含まれているという点で、特別な意味を持っています。

このことについては次回で詳しく触れていきますので、今回はまずTとSDのファンクションについて学んでいきましょう。

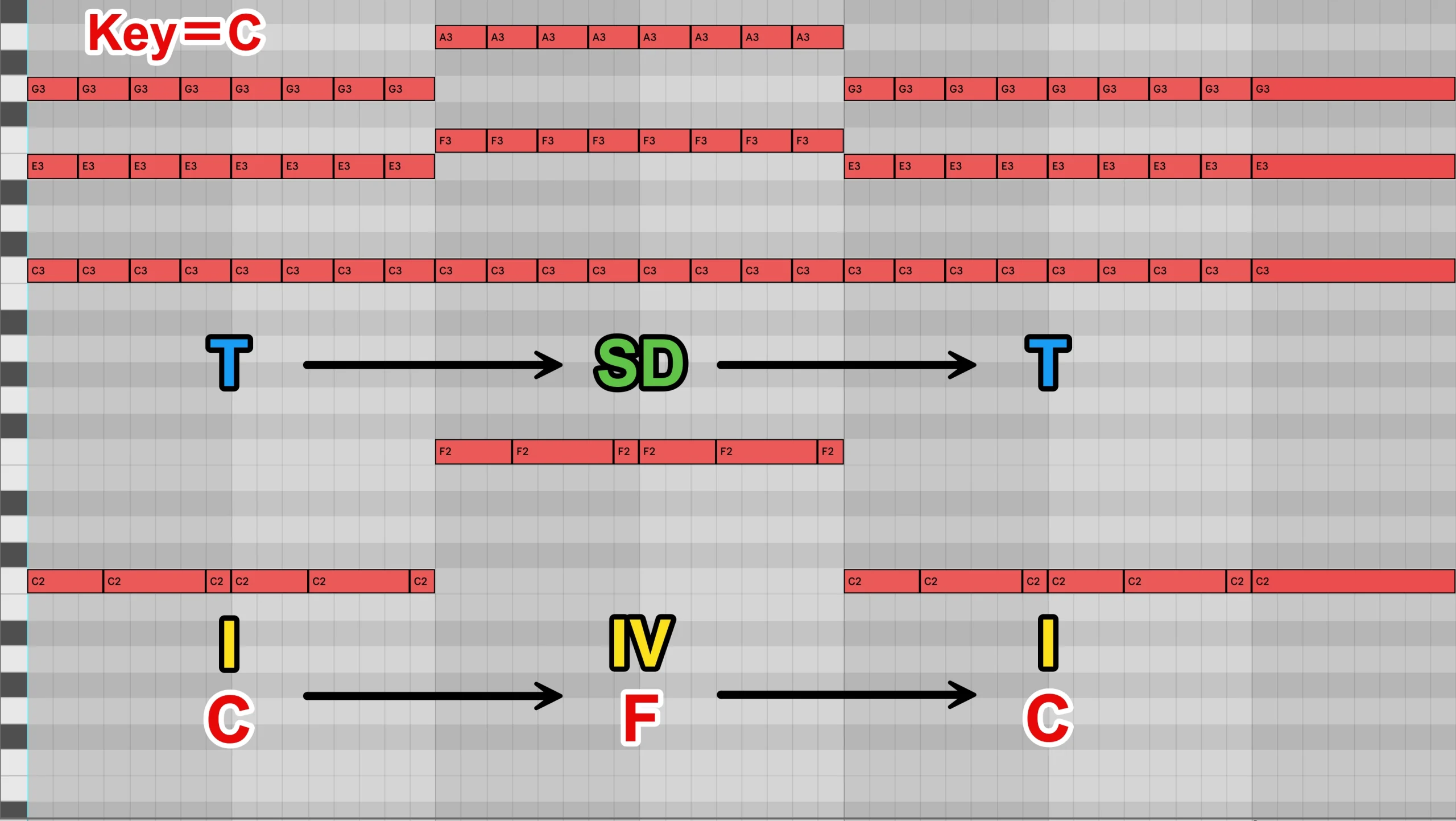

TとSDによる進行づくり

トニックとサブドミナント、それぞれのファンクションを文章で表すと以下のようになります。

- T=Tonic(トニック)

そのキーのなかで中心的存在です。

強い安定感を持ち、曲の始まりや終わりのコードとしてよく用いられます。 - SD=Subdominant(サブドミナント)

TとDの中間的な性格を持ち、コード進行に彩りや発展的な印象を与えることができるコードです。

TTからSDに進むと、コード進行に新たな展開が生まれ、浮遊感も感じられます。

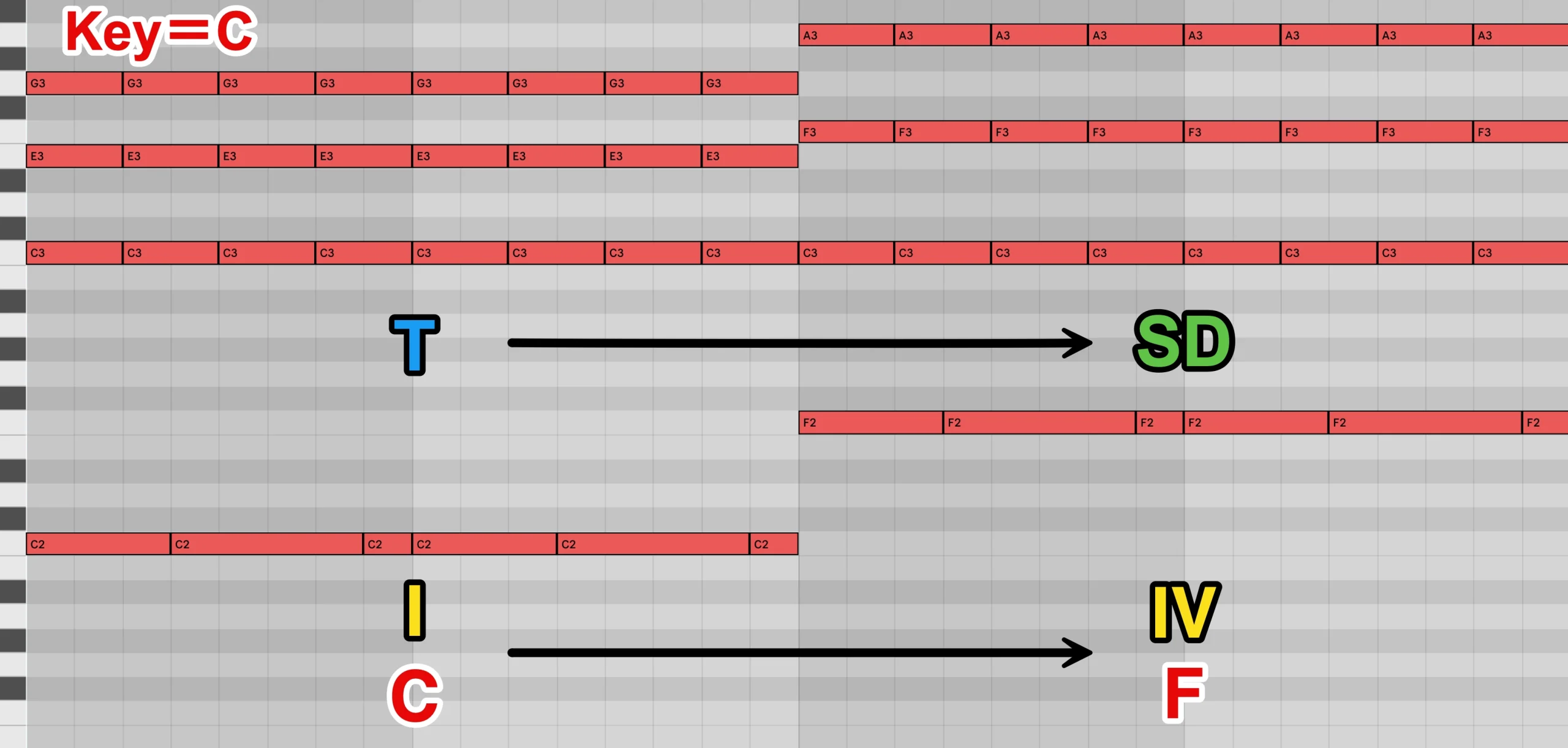

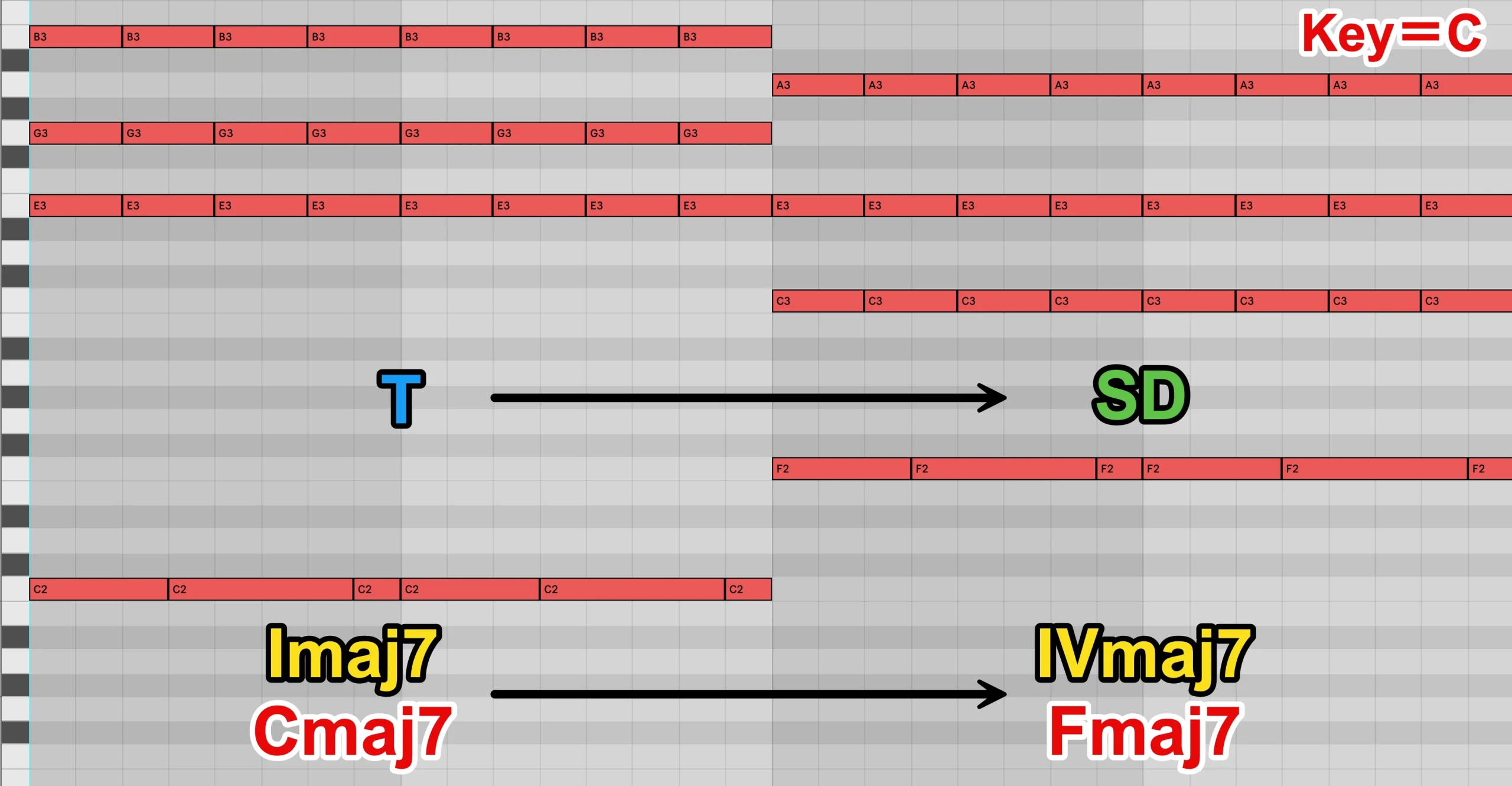

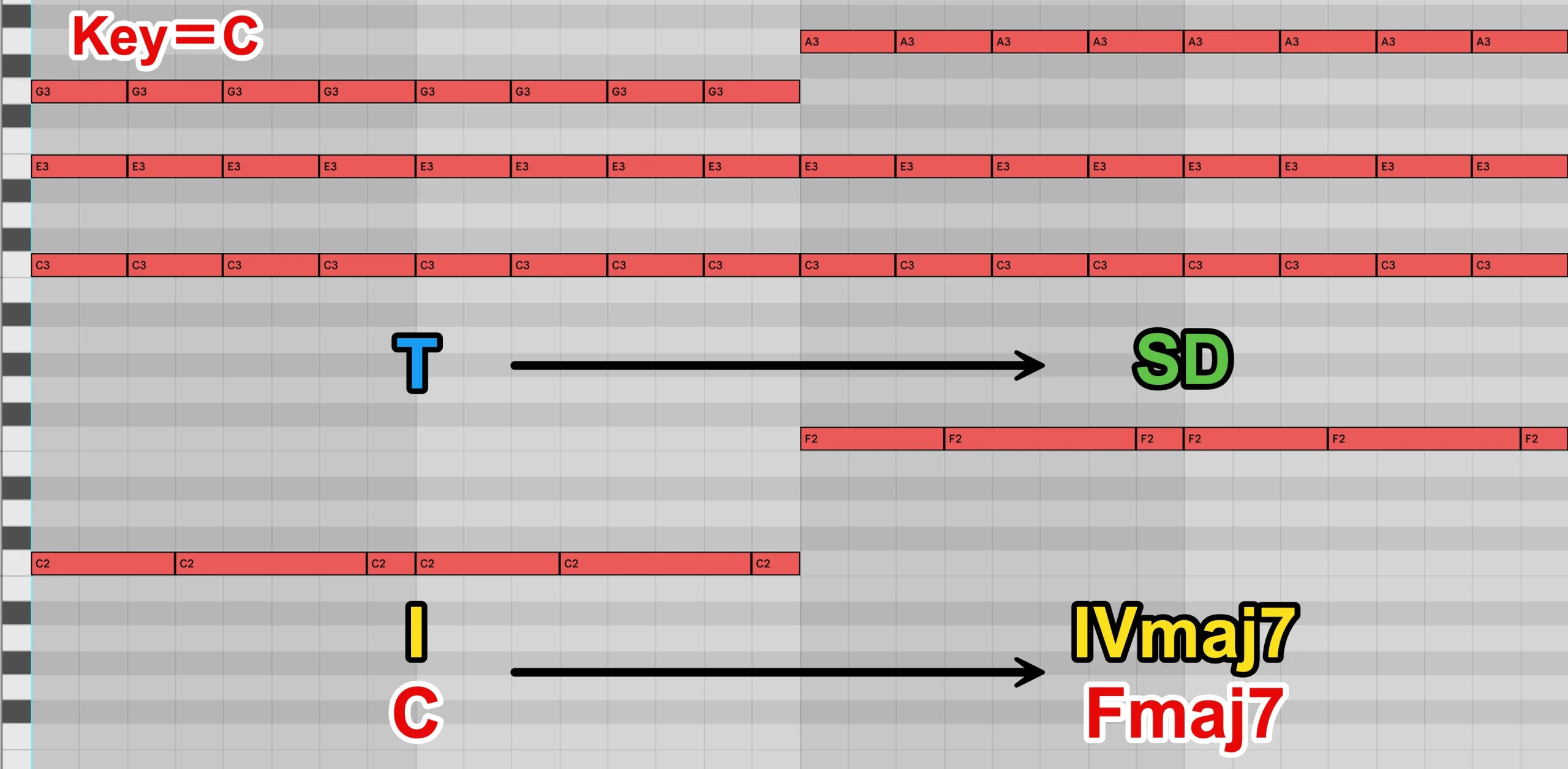

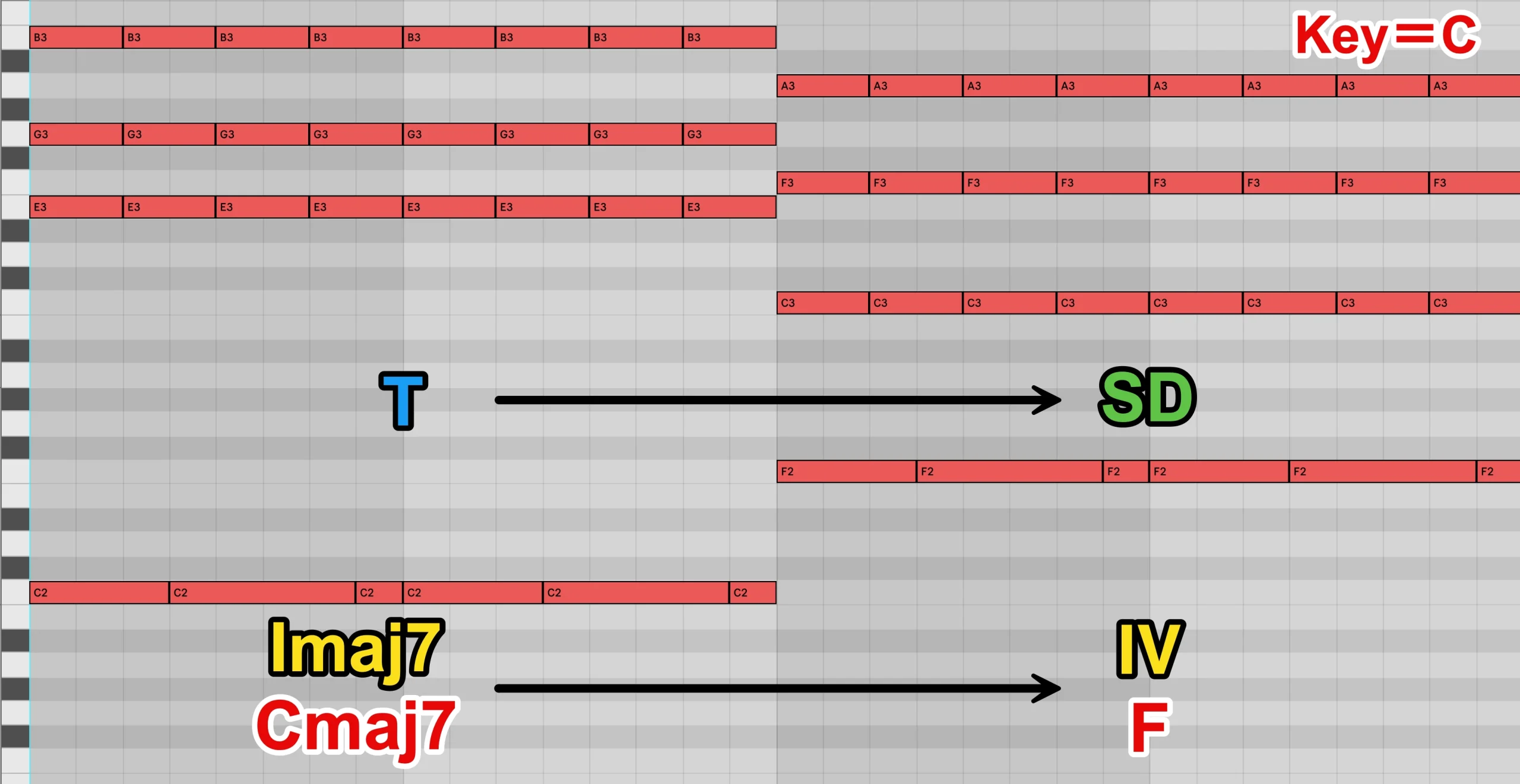

Dの前に使用すると、Tでの解決感がよりスムーズになり、強固なものにできます。 - I→IV(C→F)

- Imaj7→IVmaj7(Cmaj7→Fmaj7)

- I→IVmaj7(C→Fmaj7)

- Imaj7→IV(Cmaj7→F)

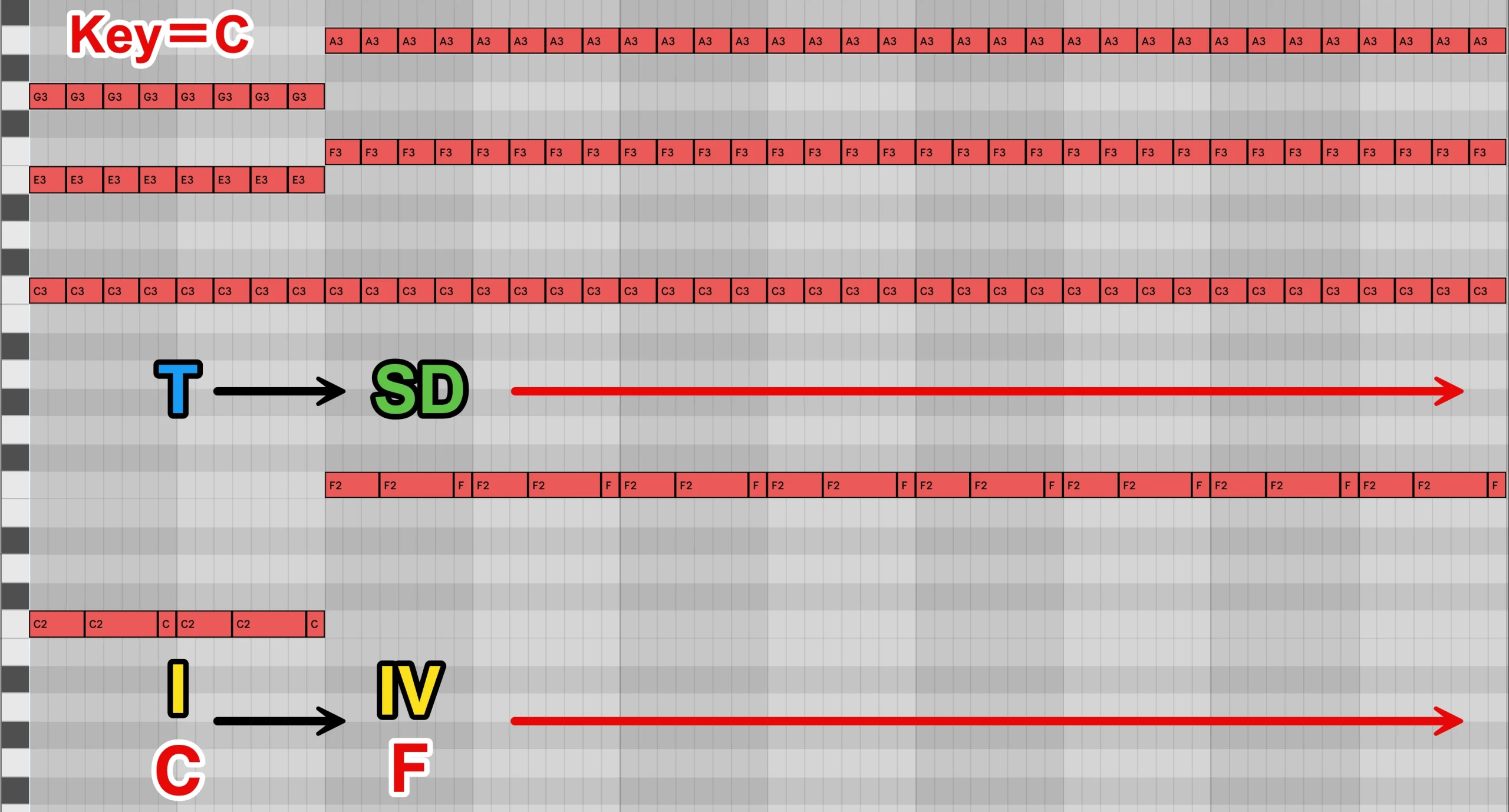

- I→IV~~~~~(C→F~~~~~)

- I→IV→I(C→F→C)

文章だけでは分かりにくいと思うので、実際にT→SDの例を聴いてみましょう。

Key=Cで進めますので、「T=C,Cmaj7、SD=F,Fmaj7」ということになります。

※必ずしもTから始めなければいけないということではありません。

SDを最初に置き、浮遊感から始める場合もあります。この点については、後の回で詳しく触れます。

いかかでしょうか?

TからSDに移ったときに、「ここからどこへ向かうんだろう?」という期待感が生まれたと思います。

試しに、ここからずっとFを続けてみましょう。

「期待させるだけさせておいて、何も起きない」という宙ぶらりんな感じになってしまいますね。

これが、TからSDに展開した時に起きる「浮遊感」の特徴です。

浮遊したからには着地したくなるのが自然の理ということで、次はTからSDに展開した後、またTに戻ってみましょう。

どうでしょうか?

安定した雰囲気に”緩やかに”戻ってきたと感じられるはずです。

次回は残りの「D(ドミナント)コード」について学んでいきます。

Dを使えば、さらにドラマチックな展開を演出することができます。

3和音と4和音の違いにも踏み込んでいきますので、ご期待ください。