add11(アドイレブンス)コード/音楽理論講座

add11の概要

今回も比較的新しいコード、「add11(add4)」について学んでいきましょう。

sus4,7sus4,add9,sus2の知識が不可欠ですので、未読の方は下記からご参照ください。

「add11(add4)」はあまり見かけることは少ないですが、非常にきれいな響きです。

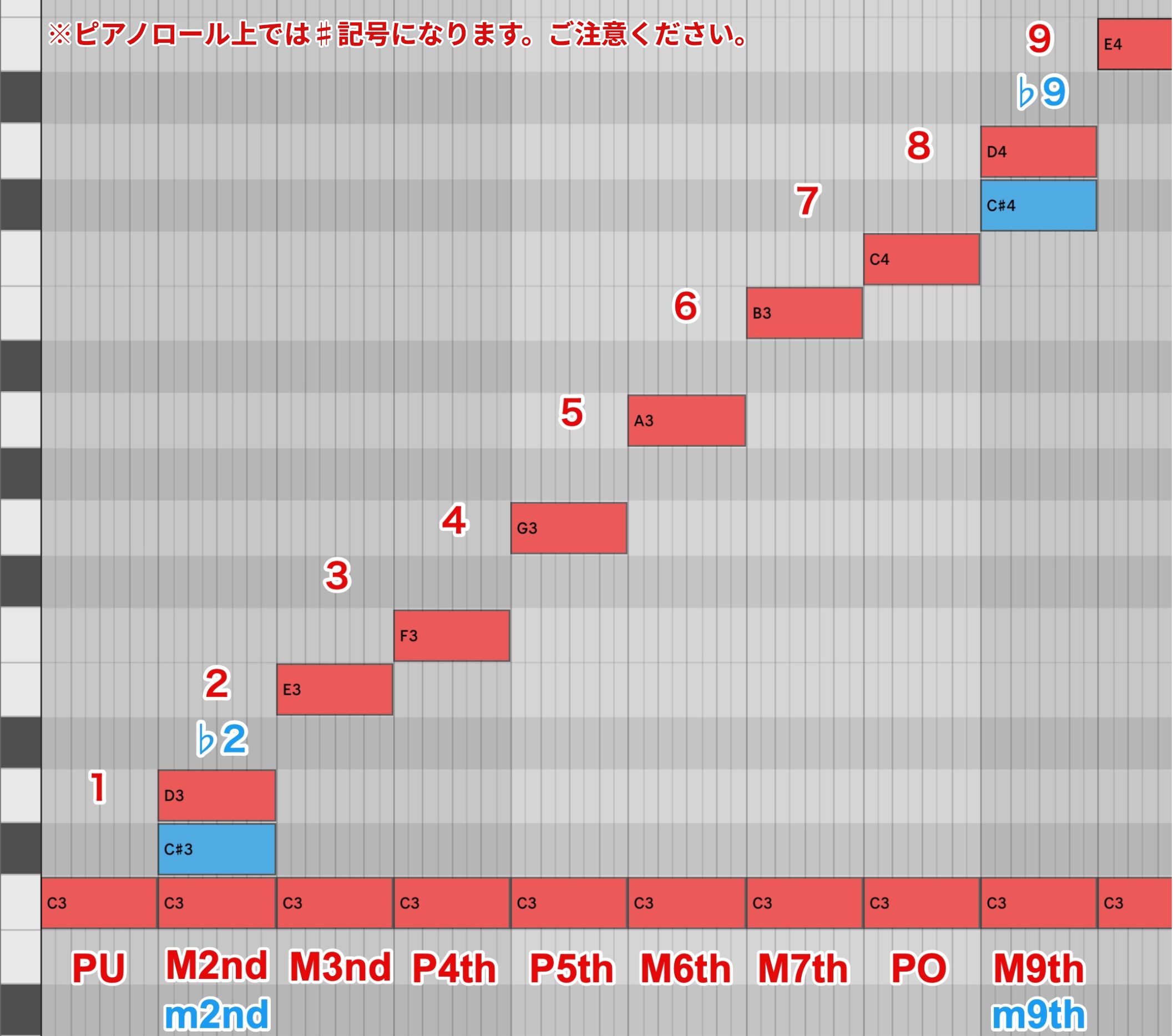

これからマイナー関連やテンションコードに入るにあたって、新たなインターバルも出てきます。

この機会に音と音の距離を意識できるようにしていきましょう。

add11の響き

まずは、add11のサウンドを確認してみましょう。

- Cadd11(ピアノ)

- Cadd11(ギター)

明るさもあり、浮遊感もありながら、透き通った印象の響きですね。

add11の表記

add11は、例えばCをルートとした場合、以下のように表記します。

ほぼこの表記しか見かけませんが、DAWによっては異なる表記が使われることもあるようです。

add11の成り立ち

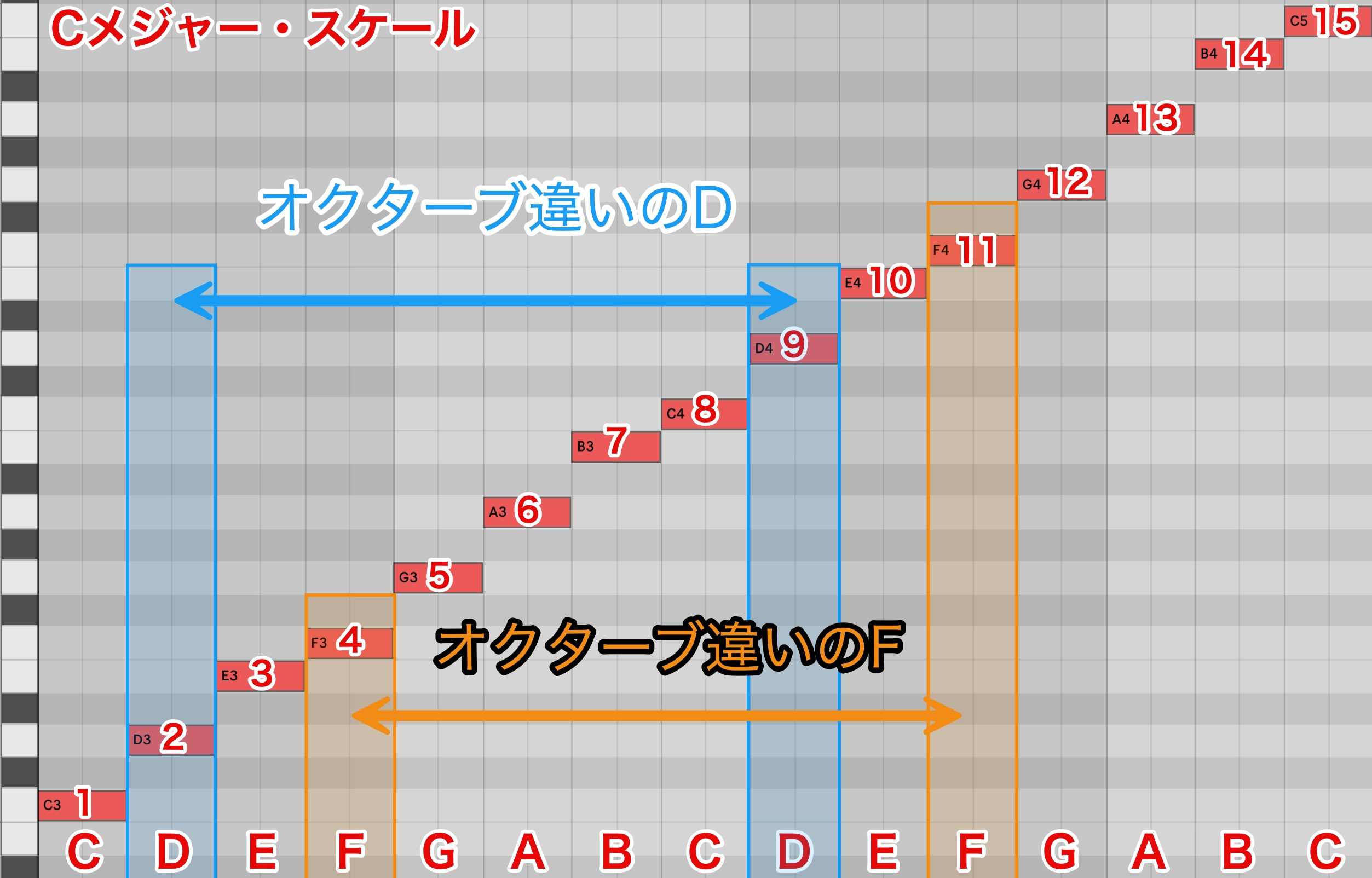

今回も数字が関係しますので、メジャースケールを見ながら確認していきましょう。

例えばCadd11の場合、ルートから数えて11番目の音、つまりFが加えられたコードということになります。

add11はadd4とも表記されますが、これはadd9とadd2の関係と同じイメージです。

ちなみに記事ではいつもCメジャースケールで確認していますが、毎日メジャースケールを弾く練習をしていると、他のルート音からでもたどり着きやすくなります。

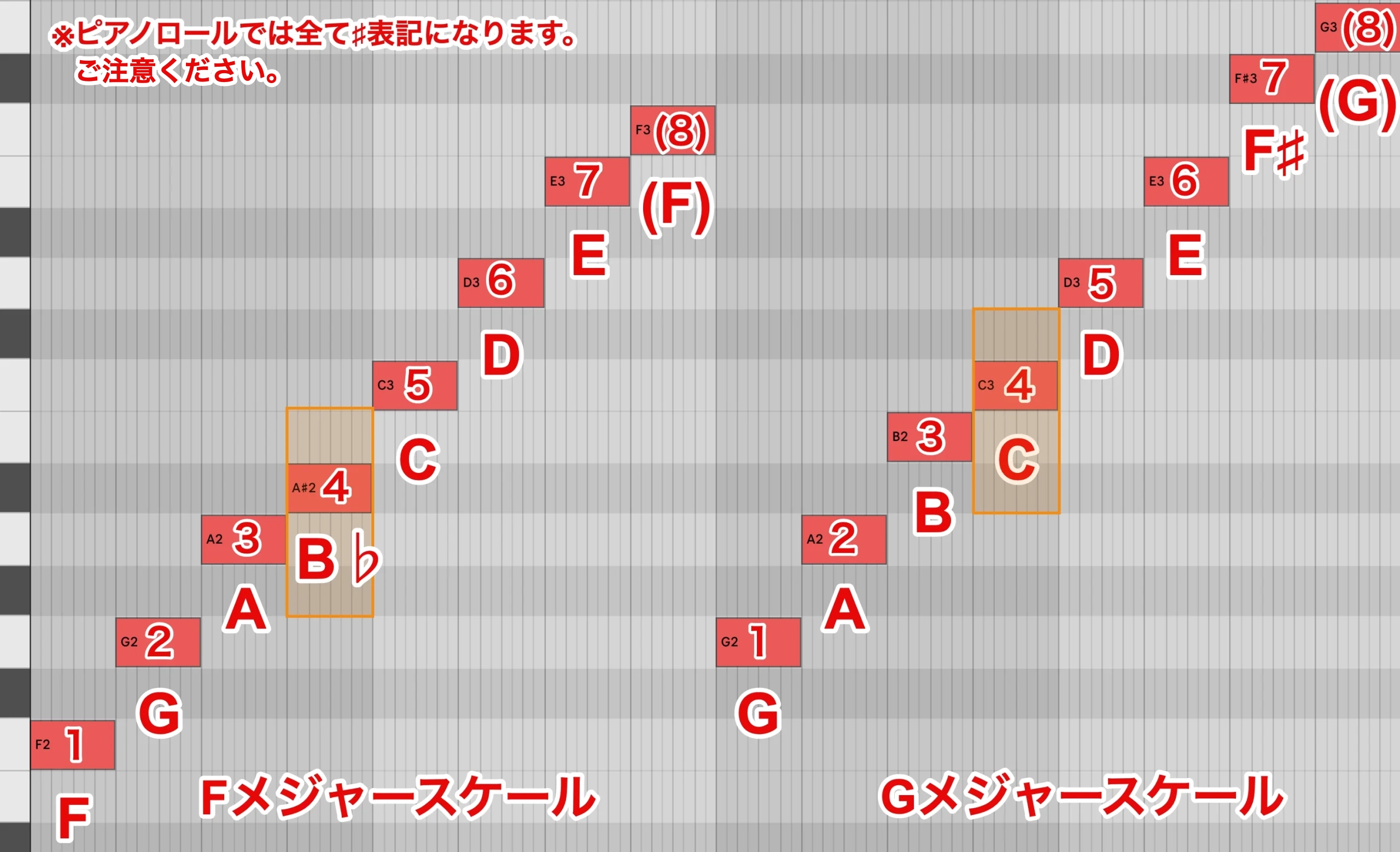

例えば、Fメジャースケールの場合の11(4)の音はBb、Gメジャースケールの場合はCですね。

慣れるまでは、Cメジャースケールを平行移動させて確認してみてもいいですね。

ぜひ他のコードでも対応できるように、練習してみてください。

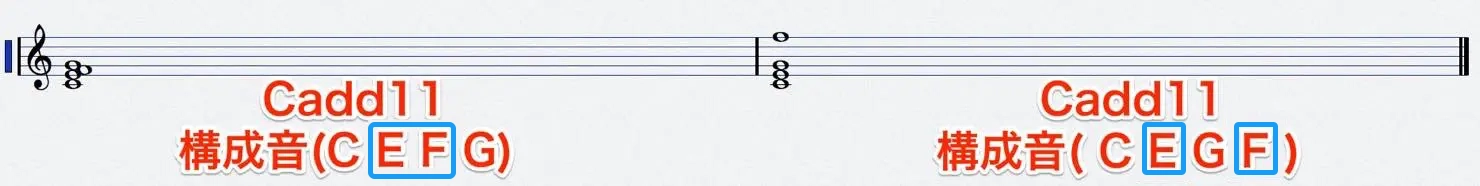

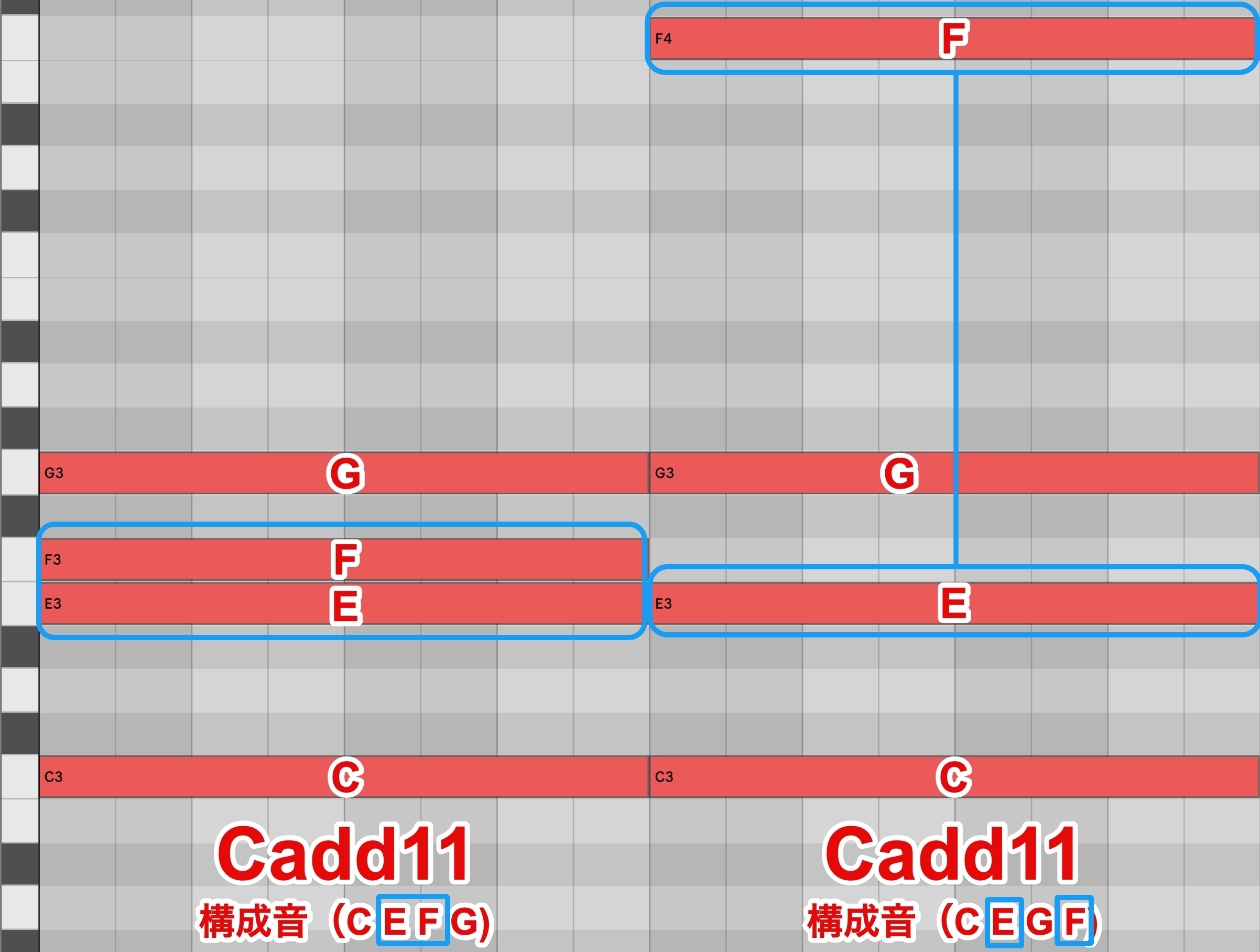

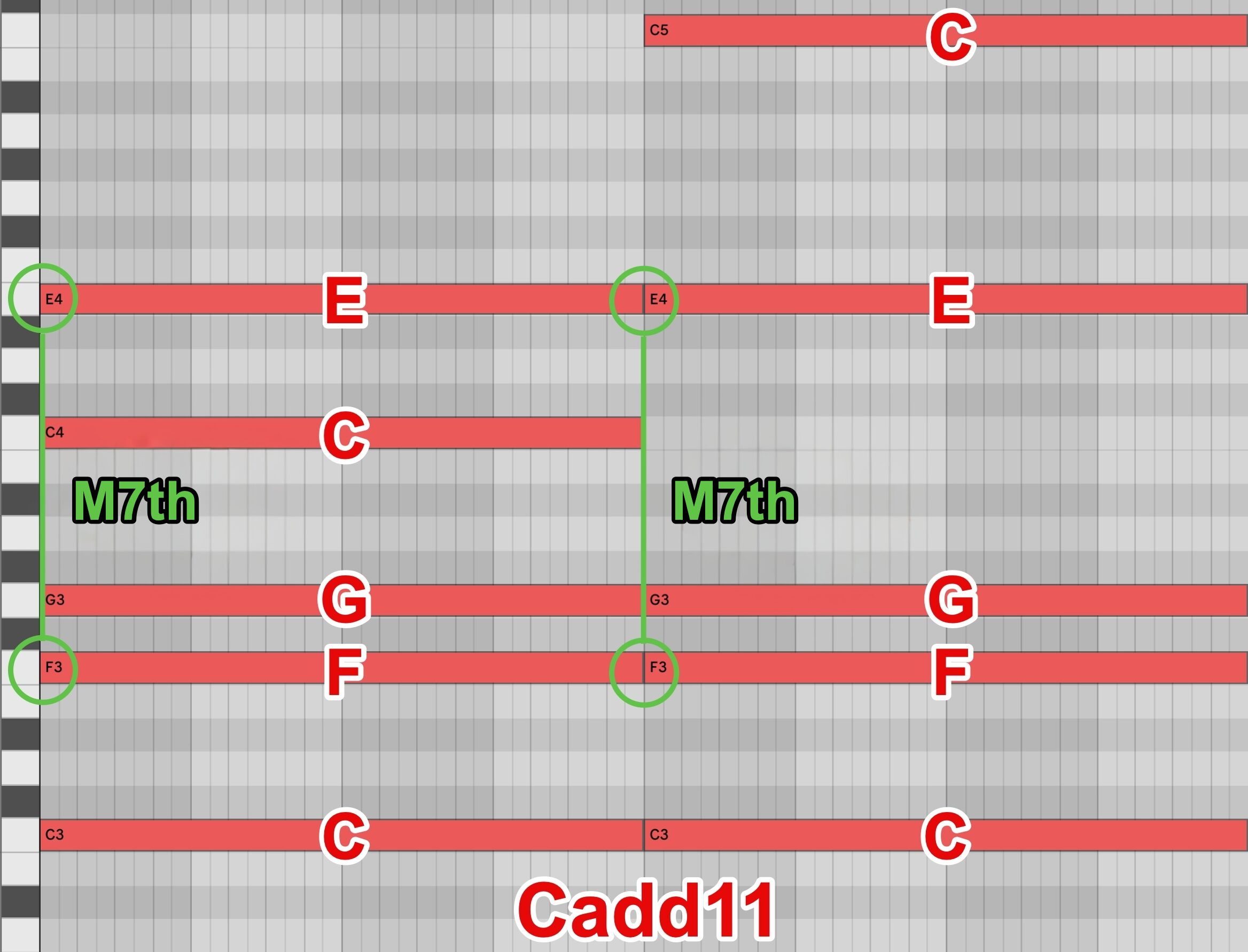

少し話がそれましたが、Cadd11を譜面とピアノロールでも確認してみましょう。

上記の構成音の並びで、サウンドを聴いてみましょう。

冒頭で聴いていただいた響きとは異なり、音が濁っている感じがしますね。

ここでもう⼀度冒頭で聴いていただいた響きを確認してみましょう。

これには、アボイドノート(ケアノート)が関係しています。

つまり、意図的にサウンドを崩す理由がなければ、避けたほうが良い音の並びということです。

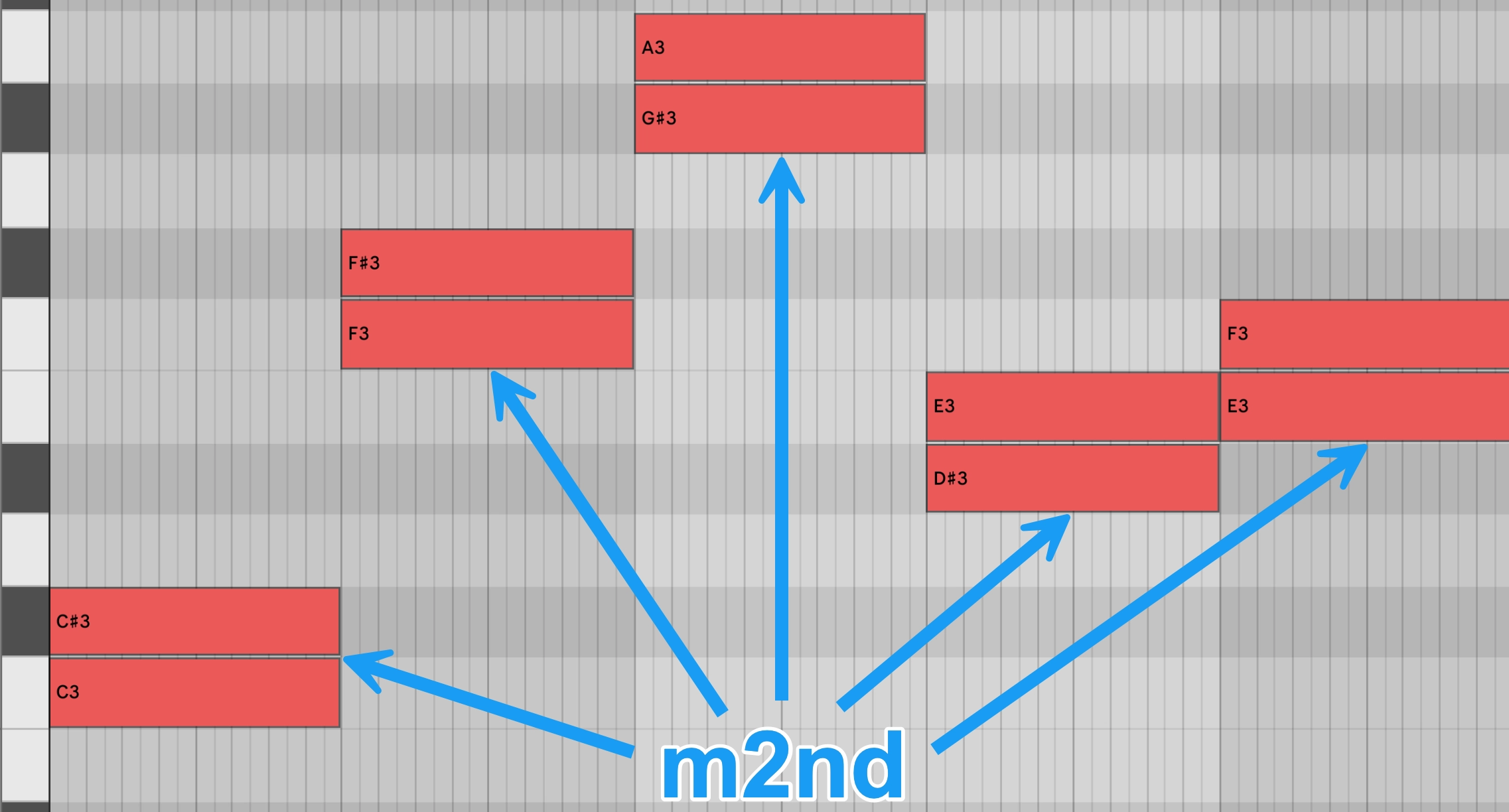

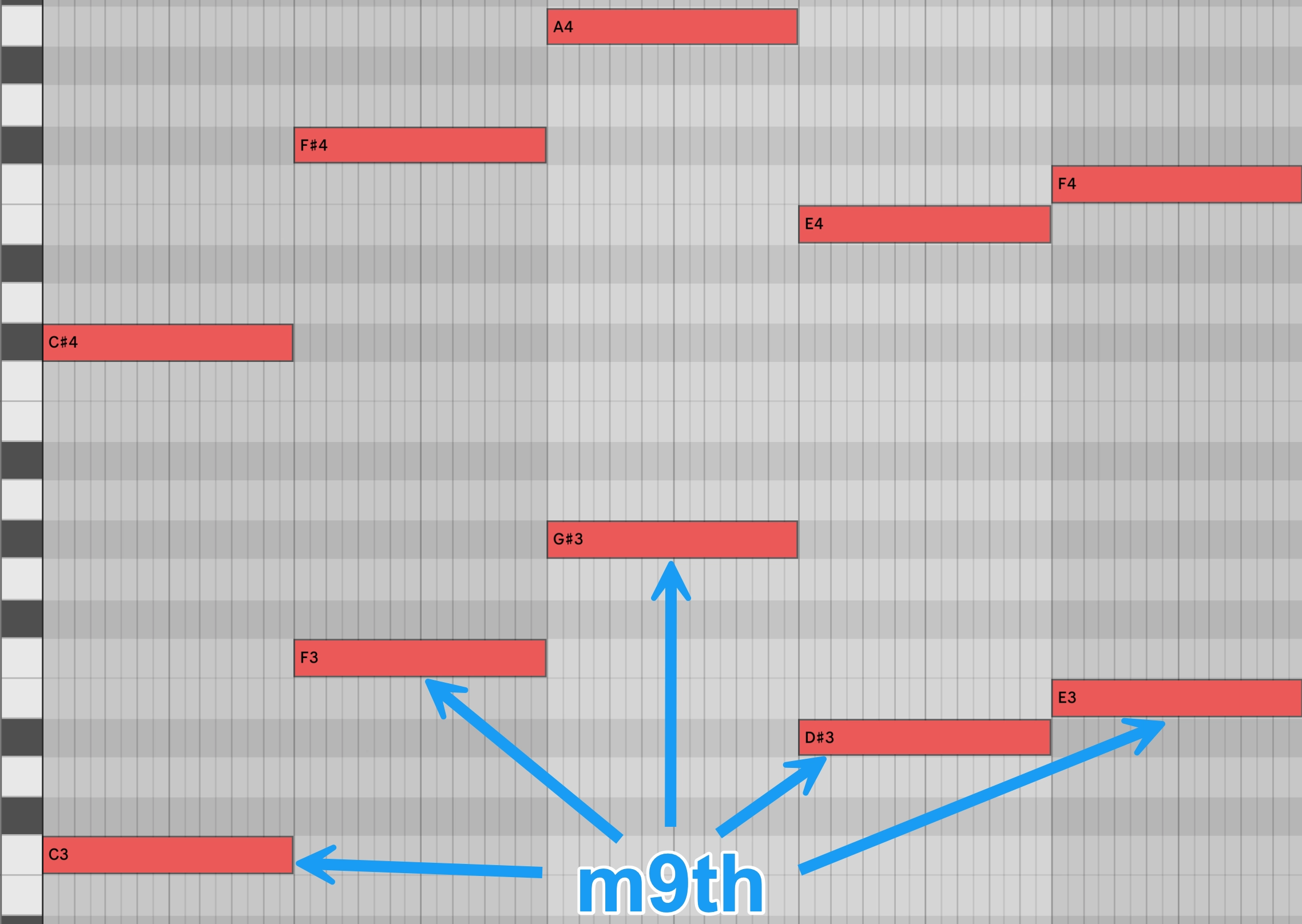

上記の画像の、青く囲んだ部分ですね。

コードによって例外もありますが、原則で言うならば、m2ndとm9thがあまり心地良いとは言えない響きを生んでいます。

それぞれのインターバルを確認してみましょう。

様々なm2ndやm9thのサウンドを抜き出して聴いてみると、下記のような感じです。

- m2nd

- m9th

どちらもあまり良い響きとは言えません。

m9thにおいては、トライトーンが可愛く思えるくらいに異様な緊張感ですね。

では、冒頭で聴いていただいた音源はどのような音の並びなのでしょうか?

こちらも確認してみましょう。

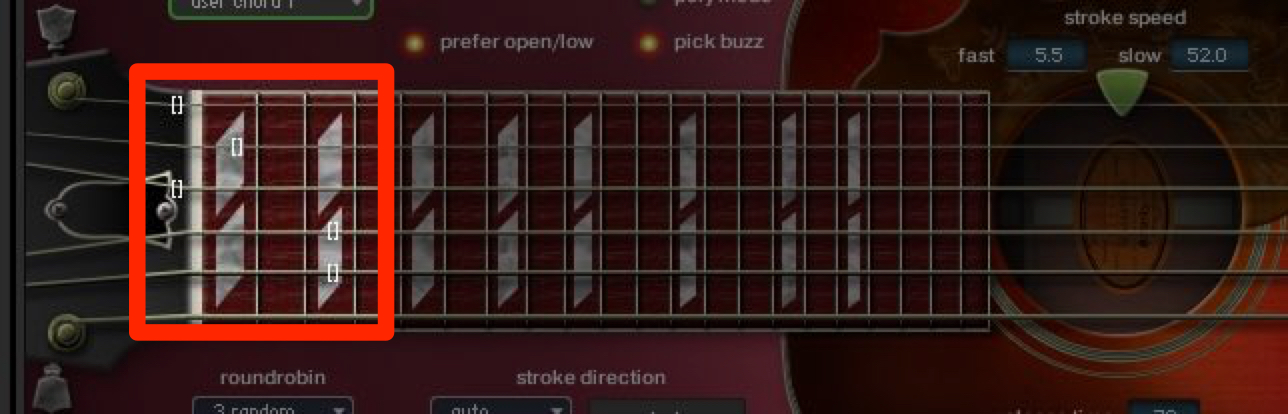

ギターの場合、このような押さえ方になります。

冒頭の音源の響きがスッキリと聴こえた理由は、m2nd/m9thのインターバルがないからです。

ルートをもう1音重ねても安定して綺麗ですし、ピアノの場合は左手でsus4、右手でメジャー(トライアド)を弾くのも良いですね。

ちなみに、この考え方を応用すれば、Csus4のコードに対して、3rdを強調して使っていくことも不可能ではないと言えます。

add11を使ってみる

最後に、add11を使用したコード進行の例を聴いてみましょう。

- Cadd11→Fadd11→Gadd11→Bbadd11

独特の浮遊感で、トライアドやセブンスなどでは得られないモダンな雰囲気がありますね。

実際の楽曲でadd11を見つけた際は、前後のコードも含めて流れを分析し、コード進行の引き出しを増やしておきましょう。

次回は、シックスコードに手を加えてできる「6/9(シックスナインス)」というコードを取り上げます。