sus系コード③ sus2(サスツー)/音楽理論講座

サスツーコードの概要

今回は、比較的新しいコード、「sus2(サスツー)」について学んでいきましょう。

以前は見かけることはなかったようですが、近年ではWebサイトや書籍でも一般的に掲載されています。

DAW上でも見かけますね。

本項を理解するためには、sus4、7sus4、omitに関する知識が不可欠となりますので、未読の方は下記をご参照ください。

サスツーの響き

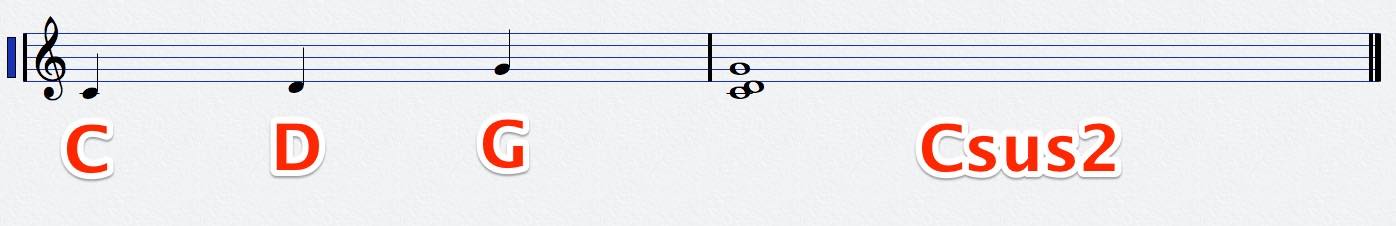

まずは、サスツーのサウンドを確認してみましょう。

コードの構成音を順に鳴らした後に、コードが鳴ります。

- Csus2

先にお伝えしておくと、sus2はsus4と同様に、3rdの音(m3rd、M3rd)がないのが特徴です。

明るい・暗いとは分けられず、クールな響きに感じます。

他のトライアドのコードと交互に聴いて比べてみましょう。

- C→Csus2→Cm→Csus2

サスツーの表記

サスツーの表記にはほとんど種類がありませんが、少し特殊な表記法も存在します。

一般的には以下のように表記されます。

- Cサスツー= Csus2

- Eサスツー= Esus2

※Cadd9(omit3)に関しては後ほど説明します。

サスツーの成り立ち

また、「2」という数字が出てきましたね。

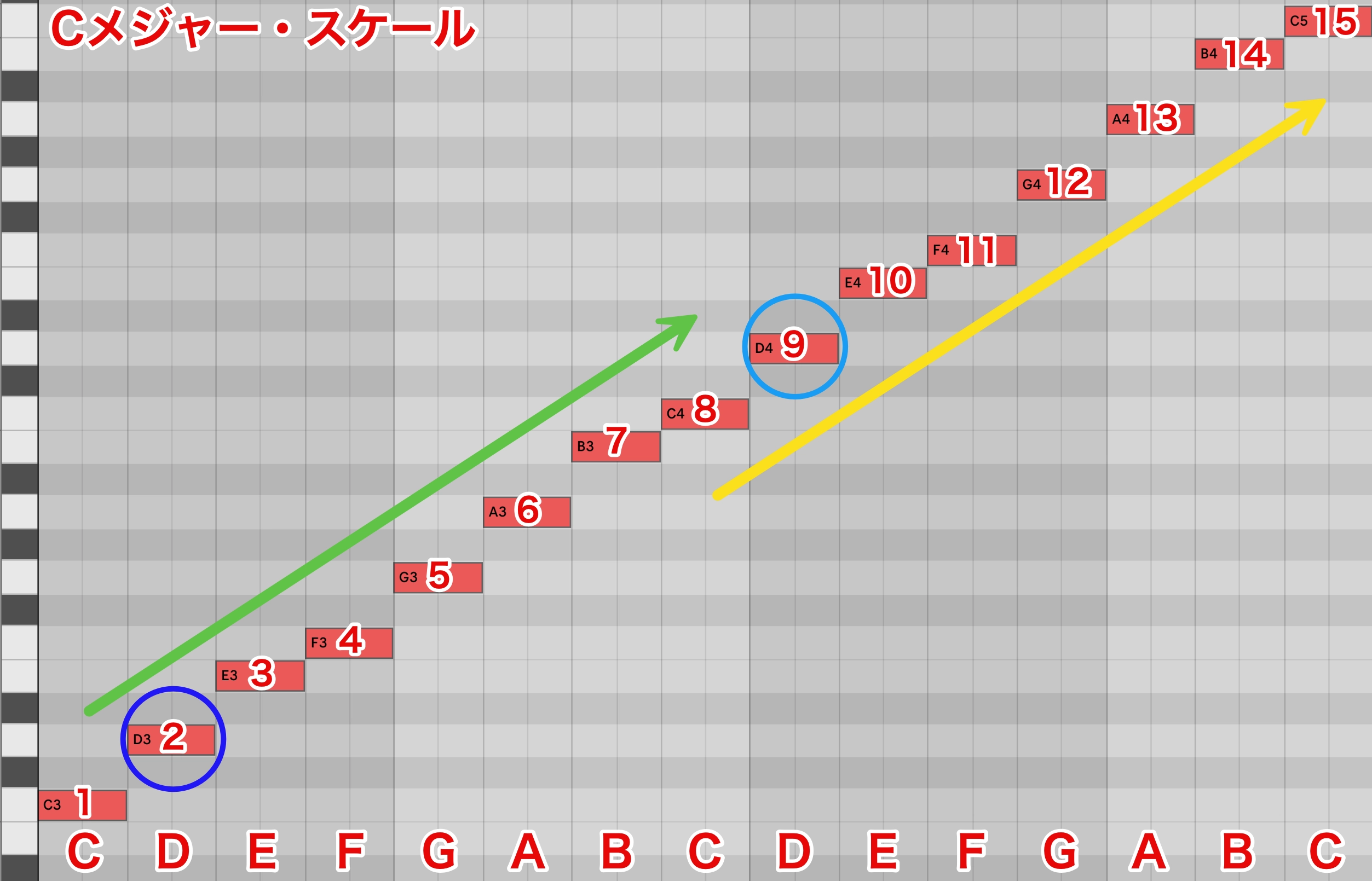

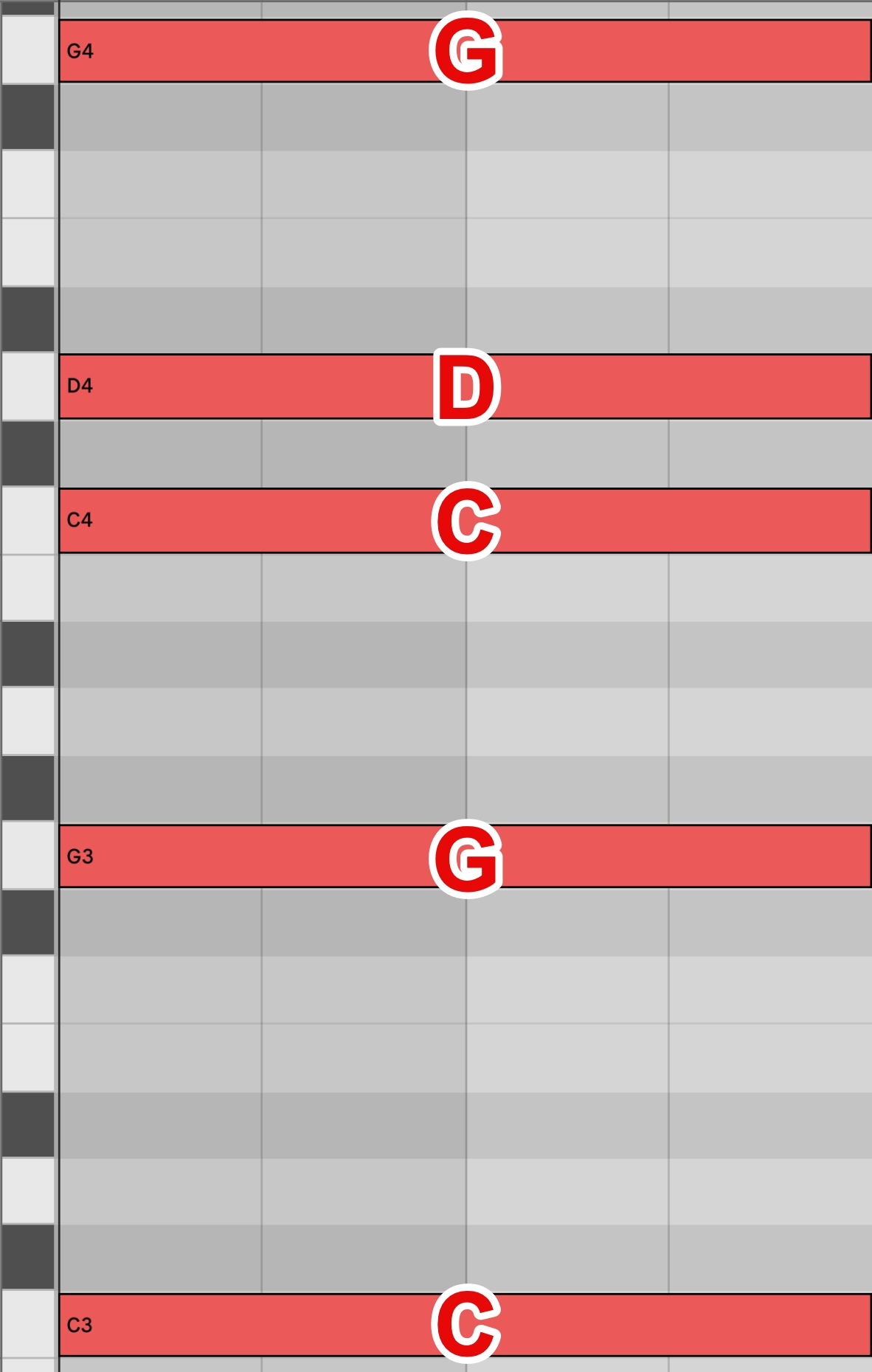

add9の回で使用したCメジャースケールの図を用いて、sus2の「2」に注目してみましょう。

Cメジャースケールの場合、2番目は「D」です。

既にお気付きの方もいらっしゃると思いますが、サスツーコードにはこの「2」の音が含まれます。

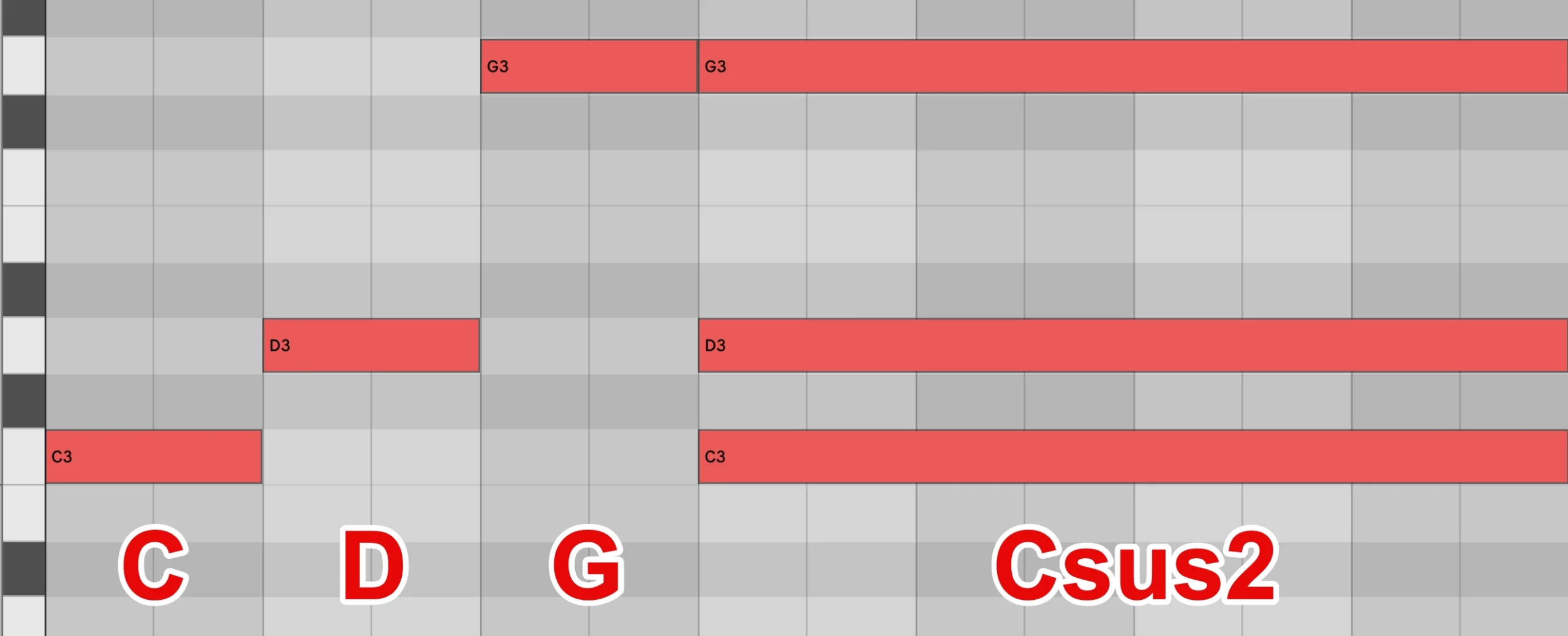

譜面とピアノロールで確認してみましょう。

他のトライアドのコードとあわせて、構成を確認してみましょう。

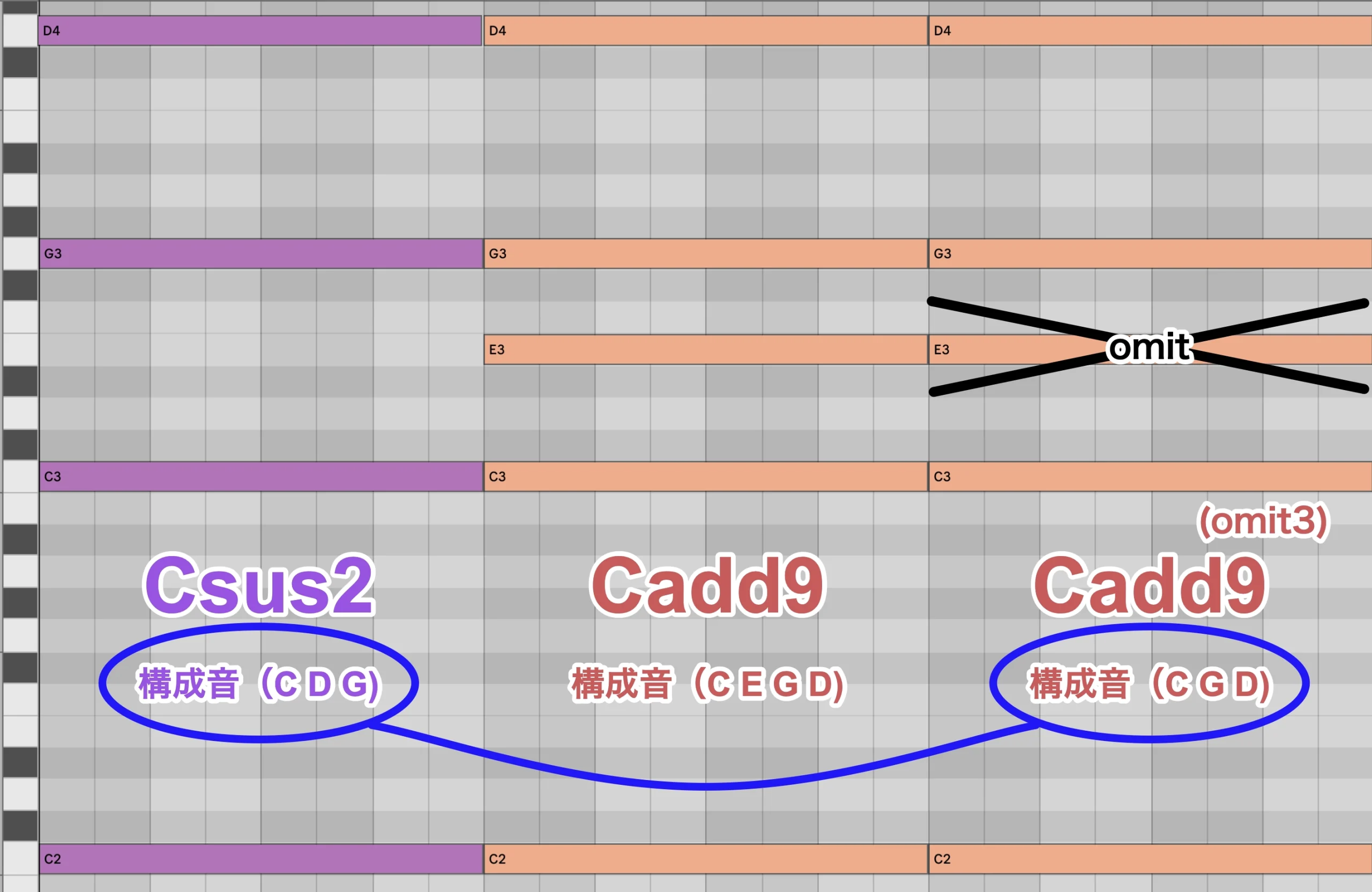

Csus2は、Cadd9のM3rdをオミットしたと捉えることもできます。

ただ、sus2の方が表記として短いため、使用されるようになったと思われます。

サスツーを使ってみる

サスツーの代表的な使われ方を見てみましょう。

- Fsus2→F→Csus4 →C

曖昧な感じからメジャーへの落ち着きが感じられますね。

- Csus4→C→Csus2→C

このように同じルートで、sus2とsus4を交互に使用するなどして動きを出す手法もよく見かけます。

次はメジャーやマイナーをsus2に変えてみた例を聴いてみましょう。

- 変更前 Am→G→F

- 変更後 Asus2→Gsus2→Fsus2

明るいとも暗いともいえない、クールな印象になりました。

以上のように、さまざまな使い方ができそうですね。

使用されている曲を見つけたら、前後のコードも含めて分析してみてください。

ギターにおけるsus2コードの考え方

上記は、ギターでよく知られるCadd9の押さえ方(ボイシング)ですが、実はこれはCsus2で、M3rdが含まれている押さえ方が、Cadd9じゃないの?などと言われることがあります。

M3rdがあるかどうかの違いですね。

他の楽器がM3rdを演奏していることでadd9が成立していたり、アレンジ上問題なければどちらでも構いませんが、ギター単体で明るさを強調したい、あるいは逆に抑えたい場合には、意識的に使い分けた方が良いでしょう。

ドミナントセブンス・サスツーについて

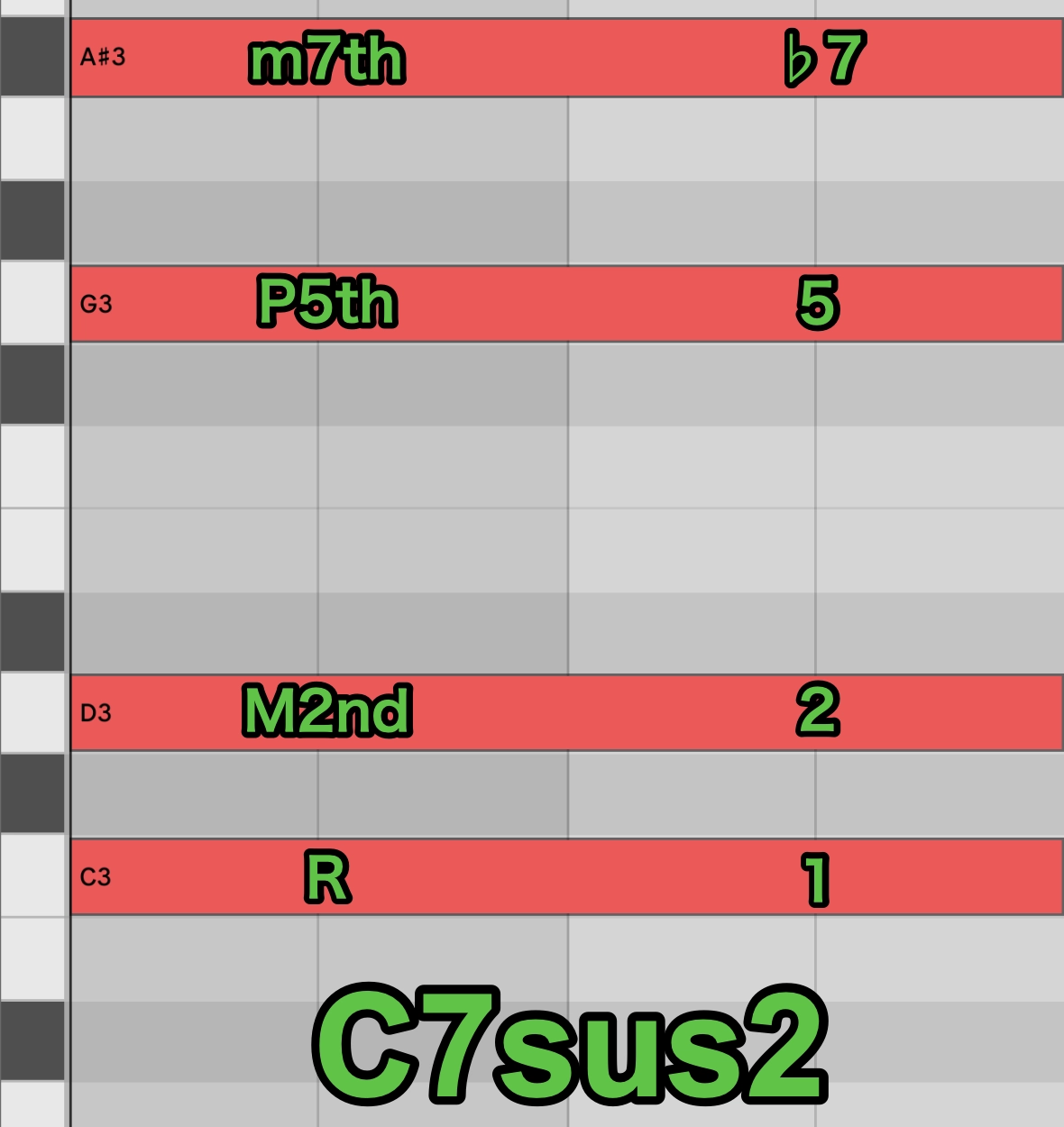

「ドミナントセブンス・サスツー(7sus2)」は、他のコードと解釈できるため、見かけることは少ないです。

ただ、前後のコードとの関係性を明確にするために、7sus2という表記が使用されるケースもあるようです。

もし見かけた場合は、以下のような構成になります。

次回は、add11(アドイレブンス)コードについて学んでいきます。