支分権 音楽著作権

こんにちは。高木啓成です。今年最後の連載になりました。

僕は、今日、mac内部の大掃除を済ませましたよ。サクサク感が増し、

ストレージの容量も少し増えて快適です♫

前回、著作者の権利は「著作権」と「著作者人格権」の2種類があり、

「著作権」は、いくつかの「支分権」の総称だ、ということを説明しました。

今回と次回で、その「支分権」を詳しく見ていきましょう。

法律の抽象的な話が続くことになりますが、できるだけ面白く分かりやすく

説明しようと思うので、どうぞお付き合いください。

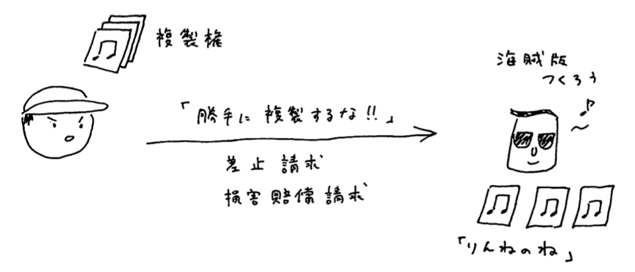

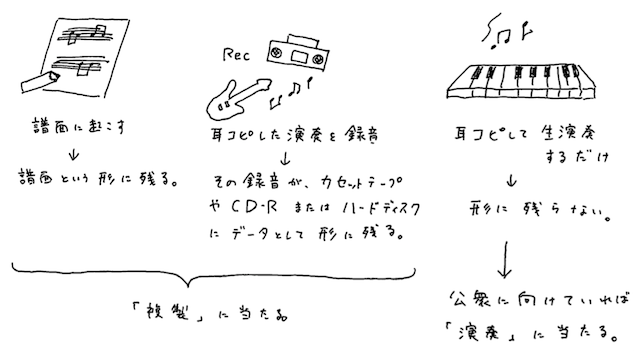

1 複製権(21条)

複製権とは、著作物を、形に残る方法で複製する権利です(21条)。

著作者は複製権を「専有」します。

「著作権」は英語でcopy rightといい、

日本語に訳すると、「複製する権利」という意味です。

ですので、複製権は、著作権の代表的な支分権だといえます。

ここで、

「自分が作った曲なんだから、自分で複製できるのは当たり前なんじゃないの?」

と思うかもしれません。

でも、重要なのは、「専有」ということです。

つまり、自分以外の第三者が複製した場合に、

「俺はその楽曲の著作者なんだから、勝手にその楽曲を複製するな!」

ということがいえる、ということです。

具体的には、差止請求や損害賠償請求ができることになります。

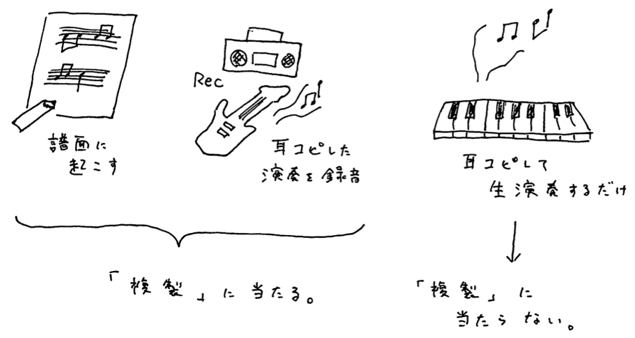

ところで、「複製」というと、PC上で完全にコピーすることをイメージしがちですが、

このように音源そのものを複製する場合に限りません。

既存の楽曲を譜面に起こすことも著作物の「複製」に当たりますし、

譜面に起こさなくても、耳コピした演奏を録音すれば著作物の「複製」に当たります。

でも、ある楽曲を耳コピしてそれを生演奏するだけであれば、

「複製」には該当しません。

なぜなら、譜面に起こしたりデータをコピーする場合と異なり、

生演奏するだけなら、その瞬間に消えてしまい、形に残らないからです。

「複製とは、形に残る再現方法だ」と思っていただければと思います。

ただし、有名な話ですが、複製権には非常に重要な例外があります。

私的使用目的での複製(30条)は、複製権侵害になりません。

このあたりの話は、また別の機会に詳しく説明します。

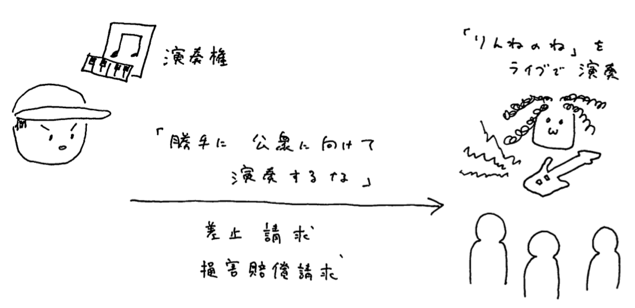

2 演奏権(22条)

演奏権とは、著作物を公衆に向けて演奏する権利です(22条)。

著作者は、この権利を専有します。

ちなみに、演劇などの音楽以外を演じる場合は、「上演権」という言葉を使います。

ただ、音楽の場合も「上演権」と言ったりもするので、

音楽で「上演権」といったら「演奏権」のことだ、と思ってください。

「公衆に」という縛りがありますので、

家族や友人だけで演奏会を行っただけなら、演奏権侵害にはなりません。

演奏権も、複製権と同じく、著作者が「専有」するので、

自分以外の第三者が公衆に向けて演奏した場合に、

「俺はその楽曲の著作者なんだから、勝手に公衆に向けて演奏するな!」

ということがいえ、差止請求や損害賠償請求ができます。

今後の支分権も、すべて、「専有」とはそういう意味だと思ってください。

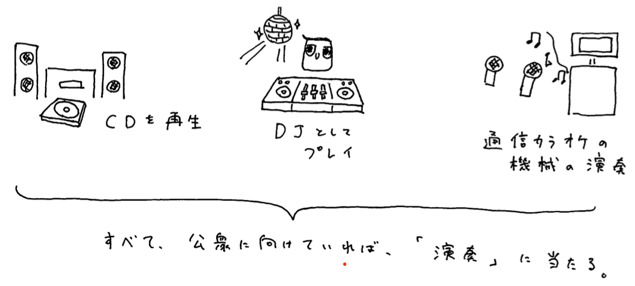

ちなみに、「演奏」という言葉を使いますが、生演奏だけでなく、

公衆に向けてCDで音楽を再生する場合やDJとしてプレイする場合も含みます。

また、音楽をmidiで打ち込んだシンセを再生する場合なども含みます ので、

カラオケ屋さんの通信カラオケの機械の演奏も「演奏」に含まれます。

「複製」と「演奏」の違いは、

「複製」は形に残る再現方法、「演奏」は、形に残らない再現方法だと思ってください。

さっきの例でいえば、

ある楽曲を耳コピしてそれを公衆に向けて生演奏するだけであれば「複製権」侵害にはなりませんが、

「演奏権」侵害になります。

ですので、結局、形に残ろうが、残るまいが、著作権侵害に当たるわけですね。

演奏権にも、例外があります。

学園祭など、非営利で料金を徴収せず、出演者にも報酬を支払わない場合は、

公衆に向けて演奏しても演奏権侵害にはなりません。

これも、別の機会に詳しくお話します。

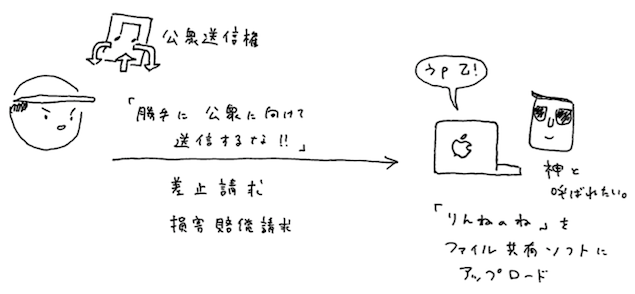

3 公衆送信権(23条1項)

公衆送信権とは、

著作物をテレビ・ラジオなどの放送やインターネットなどで、公衆に向けて送信する権利です。

著作者は、この権利を専有します。

インターネットで公衆に向けて送信する場合とは、

動画サイトやファイル共有ソフトにアップロードする場合が典型例です。

たとえ、再生数がゼロで、まだ誰もアクセスしていなかったとしても、公衆送信権侵害になります。

よく、ファイル共有ソフトに音楽を違法アップロードして逮捕される人がいますが、

これは公衆送信権侵害(音源をコピーもしているので複製権侵害にも当たる)

で逮捕されているんですね。注意しましょう。

ちなみに、youtube・ニコニコ動画は、

JASRACなどの著作権等管理事業者と包括契約をしています。

ですので、CD原盤を使用せずに、自ら演奏するなどで、

それらの著作権等管理事業者が管理している楽曲を

アップロードすることは許諾されています。

CD原盤を使用するのは基本的にアウトなので注意しましょう。

ただし、一部のレーベルは、一定の利用方法について、

CD原盤を使った投稿のアップロードも許諾していますので、

youtubeやニコニコ動画の利用規約を確認する必要があります。

著作権等管理事業者のことや、音楽(著作物)とCD原盤との違いのことなどは、

また別の機会に詳しく説明しますね。

4 今回のまとめ

今回は、著作権の支分権のうち、「複製権」、「演奏権」、「公衆送信権」を説明しました。

大まかなイメージでいいので、それぞれの権利の内容を憶えてもらえればと思います。

次回は来年になりますね。次回、残りの支分権を説明します。

そして、次々回は、著作者人格権の内容に入っていきましょう。

来年もよろしくお願いします。どうぞよいお年を。

著者の紹介

高木啓成

DTMで作曲活動中。

ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。

弁護士として、エンターテインメント関係の法務、

中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。

TwitterID : @hirock_n

Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com

- CATEGORY:

- サウンドクリエイターのための音楽著作権