著作物とは 音楽著作権

こんにちは。高木啓成です。

前回は、著作権法の概要を説明しました。

今回は、「著作物」について、詳しくみていきましょう。

これからは、著作権法の条文の番号を、カッコ書きで表記するようにしていきます。

著作権法の条文はネット上でも読めますし、

無料でダウンロードできるスマフォ用のアプリもあります。

著作権法の条文の理解も進みますので、

できれば、著作権法の条文を読みながら、この連載を読んでみてください。

でも、条文を見なくてもスラスラ読めるように書いていきますので、

手元に条文がなければ、条文の番号は無視して読んでいってください。

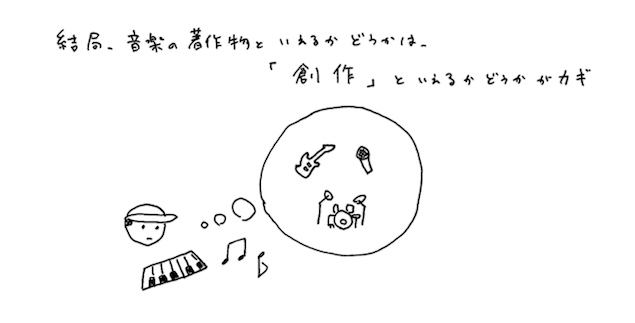

1 著作物とは?

僕が、「著作物」をつくれば、僕は「著作者」になり、

「著作権」と「著作者人格権」が認められます。

逆に、僕がいくら一生懸命に何かを作っても、それが「著作物」といえなければ、

「著作権」も「著作者人格権」も発生しないのです。

ですので、「著作物」を作ることが、著作権・著作者人格権が発生するための要件といえるわけです。

では、「著作物」とは一体なんでしょう??

「著作物」とは、

一般的には、思想または感情を創作的に表現したもの、と説明されます(2条1項1号)。

2条1項では、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」という縛りがありますが、

実際には、このような縛りはないと解釈されています。

第10条1項で、建築や写真も著作物だ、と例示されています。

ですので、音楽についても、思想または感情を創作的に表現したものである限り、

「音楽の著作物」(10条2項)に該当します。

とはいえ、これではちょっと抽象的なので、具体的に説明します。

たとえば、DTMで、オリジナルの歌メロとオケの楽曲を作曲をしている方の作品は、

問題なく、「音楽の著作物」(10条2号)に該当します。

その場合の歌詞も、「音楽の著作物」に含まれます。

ただし、あるアーティストの作品をDTMで完コピしただけでは、

「創作」とはいえないので、新しい著作物とはいえません。

歌メロがなくても、メロディ(旋律)があり、リズムがあり、

ハーモニーのあるインストであれば「音楽の著作物」に該当しますし、

メロディだけであっても「音楽の著作物」に該当します。

ただ、リズムとハーモニーだけの楽曲が、「音楽の著作物」に該当するかどうかは、微妙なところです。

一般的に、コード進行だけでは著作物とはいえないと考えられているので、

リズムとハーモニーが非常に個性的であり、

それだけで創作的な表現だといえない限り、なかなか「音楽の著作物」に該当しないと思います。

CMに使われる短いサウンドロゴが「音楽の著作物」に該当するかどうか裁判で争われた事件もありますが、

和解により終結したので、判決という形での裁判所の判断は出ていません。

いずれにしても、「創作」といえるかどうかがカギです。

ちなみに、著作物は、「物」という言葉が入ってますが、物体ではありません。音楽の著作物は、

CDでも楽譜でもなく、形のない、その音楽自体が著作物なのです。

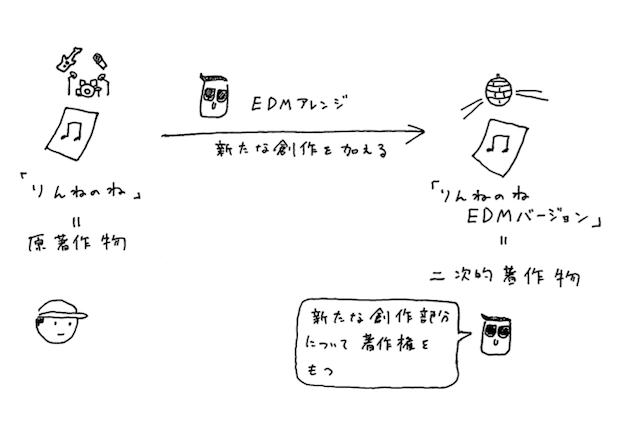

2 二次的著作物

「二次的著作物」とは、すでに存在する著作物に、

別のアレンジをしたり、改変を加えたりして、作成された著作者のことです(2条1項11号)。

過去の楽曲のカバー曲をつくることが典型例です。

二次的著作物のもととなった、すでに存在する著作物のことを「原著作物」といいます。

二次的著作物を作った著作者は、原著作物には無かった、

二次的著作物での新たな創作部分について、著作権をもちます。

たとえば、僕が作詞・作曲した「りんねのね」という楽曲があるとします。

あるDJさんが、「りんねのね」にEDMアレンジをして、「りんねのねEDMバージョン」を制作した場合、

そのDJさんは、もともとの「りんねのね」にはなかった新たな創作部分について、著作権をもちます。

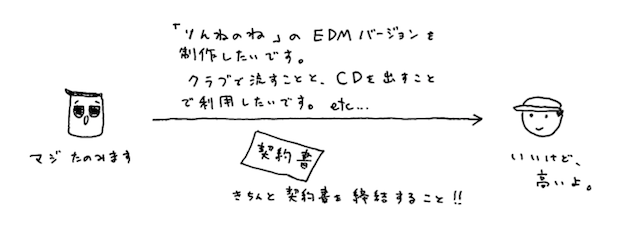

ただし、原著作物の著作者・著作権者に無断で二次的著作物をつくったり、

利用したりすることはできません。

なぜなら、原著作物の著作者・著作権者に無断で二次的著作物をつくることは、

翻案権侵害・同一性保持権侵害になってしまうからです(第7回に詳しく説明します)。

また、しっかりと原著作物の著作者・著作権者の許諾を得て二次的著作物を作った場合でも、

原著作物の著作権者は、二次的著作物の利用について、著作権者としての権利をもちます(28条)。

ですので、二次的著作物を利用しようとする人は、二次的著作物の著作権者だけでなく、

原著作物の著作権者の許諾も得る必要があります。

(このように、きちんと著作物を利用できるように、著作権者などから許諾をもらい、

著作権法上問題ないようにするとを、実務では、、「権利処理」と言います。)

ですので、楽曲のカバー曲を制作する場合、カバー曲を制作することと、その利用範囲について、

原著作物の著作者・著作権者からしっかりと許諾を得る必要がありますので、非常に注意が必要です。

ちなみに、実務上、原著作物の著作権がJASRACで管理されている場合であっても、

JASRACは編曲権は管理していないので、その楽曲の編曲権を有する音楽出版社などから、

しっかりと許諾を得る必要があります。

この点については、さらにいろいろ解説した後、別の機会に改めて説明できれば、と思います。

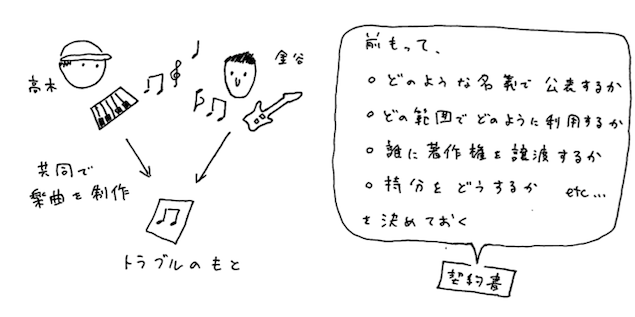

3 共同著作物、結合著作物

「共同著作物」とは、複数の人が共同して作った著作物であり、かつ、

それぞれの作者の作った部分を分離して利用することができないもののことです(2条1項12号)。

たとえば、僕と、sleepfreaks代表の金谷さんとで、一緒に、メロディを作って、アレンジをして、

楽曲を作った場合、その楽曲は、僕と金谷さんとの共同著作物になります。

最近、主に海外で、複数の作曲家がひとつの楽曲を作るcowriteが多くなっており、

日本にも浸透しつつあります。ですので、今後、共同著作物を巡るトラブルは多くなってくると思います。

共同著作物の著作権は、共同して作った著作者の「共有」 になり、

著作権を譲渡したり、著作物を利用するためには、著作者全員の同意が必要になります

(65条1項、2項)。

そうすると、「せっかく楽曲ができたのに、高木が楽曲の利用に反対して、楽曲を発表できない」

というトラブルが生じる可能性があるのです。

また、共有ということになると、楽曲の持分が問題になってきます。僕と金谷さんは、

基本的には、その楽曲について、50%ずつの持分をもつ、と推定されますが、

金谷さんが、

「いや、高木はほとんどサボってた!」

「高木の寄与度はせいぜい20%なので、持分は、高木20%、金谷80%だ!」

と主張・立証することもできます。

つまり、将来、共同で作った楽曲の持分をめぐって、トラブルになることもありうるのです。

ですので、これらのようなトラブルが生じないように、

共同で楽曲を作る場合には、前もって、どのような名義で公表するか、

どの範囲でどのように利用するか、誰に著作権を譲渡するか、

持分をどうするか、などをきちんと書面で合意しておくことをおすすめします。

これに対して、僕が1人で作った楽曲に、

金谷さんが歌詞を付けた場合は、共同著作物にはなりません。

楽曲は、楽曲単体で利用できますし(たとえば、オルゴールとして利用可能)、

歌詞も、歌詞単体で利用できるからです(たとえば、歌詞で詩集をつくって出版できる)。

とはいえ、本来、楽曲と歌詞は一体として利用することが想定されていますので、

このような場合の楽曲と歌詞を、「結合著作物」と呼んだりします

(これは著作権法上の言葉ではありません)。

ちなみに、JASRACでは、

著作物使用料の分配にあたって作詞家と作曲家との関係を共同著作物のように取り扱っています。

4 今回のまとめ

今回は、著作権が発生する対象である、「著作物」について詳しくお話をしました。

カバー楽曲を制作・利用する場合には権利処理が必要だということ、

複数の人で共同で楽曲を作るときは事前に話し合いをしておいた方がいいということを覚えてもらえれば、と思います。

次回は、「著作物を作った人が著作者になる」という原則の例外である、

「職務著作」についてお話します。

著者の紹介

高木啓成

DTMで作曲活動中。

ロックバンド「幾何学少年」(現在、休止中)のリーダー、ドラマー。

弁護士として、エンターテインメント関係の法務、

中小規模の会社や個人の法律問題を扱う。

TwitterID : @hirock_n

Soundcloud : soundcloud.com/hirock_n

アクシアム法律事務所 : https://axiomlawoffice.com

- CATEGORY:

- サウンドクリエイターのための音楽著作権