【UADプラグイン特集】マスタリングに必要なプロセスを凝縮した bx_masterdesk

UADプラグインによるマスタリング

今回から、選りすぐりのUADプラグインをご紹介していくというシリーズで、定期的に記事をお届けしていきたいと思います。

第一回目となる今回のテーマは、マスタリングです。

UADプラグインでマスタリングに使用できる製品は数多くありますが、その中でもちょっと異彩を放つ製品「Brainworx bx_masterdesk」をご紹介します。

製品リンク:Brainworx bx_masterdesk

なお、UADプラグインは専用のDSPアクセラレーター(あるいはオーディオインターフェイスApolloシリーズ)で動作します。詳しくはこちらの記事をご覧ください。

マスタリングで行うこと

製品紹介に入る前に、まずマスタリングとは何かについて押さえておきたいと思います。

マスタリングとはそもそも、CDアルバムなどを制作する際に、個別にミックスされた楽曲の質感を揃えるとともに、曲間を調整したり、楽曲情報のデータを埋め込んだりといった作業全般のことを指していましたが、現代ではその意味合いが変わってきています。

DTMユーザーの皆さんにとっては、1曲単位で、ミックス/マスタリング自分の手で行うといったことも多いでしょう。

この場合のマスタリングとは、マスタートラックまたは2MIXに書き出したオーディオファイルに対して行う、最終的なサウンドトリートメント作業ということになります。

マスタリングの手法は様々ですが、主な工程として下記のようなものが挙げられます。

- イコライザーによる音質調整

- コンプレッサーによるダイナミクス調整

- アナログ機材やサチュレーターによる色付け

- イメージャーやMS処理等によるステレオイメージの調整

- マキシマイザーによる音圧の調整

複雑になりがちな工程をシンプルかつ効果的に

今回ご紹介する、Brainworx bx_masterdeskは、マスタリングに必要な機能をほぼオールインワン提供してくれるというものです。

もちろんそれぞれの機能はある程度簡素化され、細かな調整は行えない部分もありますが、核となる部分を抽出してパッケージしたといった感じで、的確な効果を得つつ作業を効率化することができます。初心者に優しいプラグインとも言えますね。

bx_masterdeskでマスタリングするとどのようなサウンドになるのか、論より証拠ですのでひとまず確認してみましょう。

▶︎一般的なマキシマイザーで音圧上げのみを行なったもの

▶︎bx_masterdeskでマスタリングを行なったもの

bx_masterdeskによるマスタリング手順

bx_masterdeskには以下のような機能があり、マスタリングプロセスに合わせて順を追ってご紹介していきたいと思います。

- 1TMT Compressor Modeの選択、Comp Mixによる微調整

- 2Volumeノブ、Limiter Turboによる音圧上げ

- 3Foundationノブによる基本的なトーンの設定

- 4TONEセクションでEQ調整

- 5THDによるサチュレーション調整

- 6M/Sセクションでステレオイメージ調整

- 7Resonance FilterとDe-Esserの調整

- 8Compressor Linkについて

①TMT Compressor Modeの選択、Comp Mixによる微調整

まず設定する項目としてお勧めしたいのが、TMT Compressor Modeの選択です。これは、同一コンプレッサーの別個体を選択するようなイメージなのですが、それぞれパラメーター設定も異なるのが肝です。

1番が最も強く圧縮され、パンチの効いたサウンドになります。数字が大きくなるほど、ライトなコンプ設定になっていきます。といっても、どれも破綻するほどの設定ではありませんので、純粋にサウンドの好みで選択していいでしょう。

ほんのちょっと調整を行いならば、中央左のComp Mixノブを使用してもいいでしょう。86%〜100%の範囲ですが、いわゆるパラレルコンプレッションで効き具合を微調整することができます。OFFにして”コンプなし”にもできますので、マスターバスコンプによってどのようにサウンドが変化しているかも是非聴き比べてみて下さい。

▶︎コンプレッサーOFF

▶︎Mode 1

▶︎Mode 2

▶︎Mode 3

▶︎Mode 4

②Volumeノブ、Limiter Turboによる音圧上げ

次に、Volumeノブでざっくりと音圧を上げてしまいましょう。

それに先立ち、Output Trimを若干下げておきます。これは、書き出し後のファイル圧縮時やD/A変換時にクリップが発生するのを防ぐためです。-0.1〜-0.3くらいが目安になります。

その上で、Volumeノブを右に回していくと音圧が上がっていきます。ここで参照するのは、通常ゲインリダクションメーターやRMS値だったりしますが、bx_masterdskでは中央の大きなDynamic Rangeメーターです。これは他にはないオリジナルのメーターで、音量のピークとボディ(密集している音量域)の差を表しています。

メーターの中でグリーンになっている領域、8dB〜6dBの間が一般的なターゲットとなります。6dBが音楽的に破綻させず稼げる限界の音圧、いわば旧来の”CDマスター”レベルということになります。8dBは、ラウドネスノーマライゼーションを行うメディア配信向けの、ある程度ダイナミクスを確保した音圧レベルです。正確にはラウドネスメーター等で計測する必要がありますが、聴感的に過度な圧縮感を感じなければ、ラウドネスノーマライゼーションで音量を下げられてもさほど問題にはならないでしょう。もちろん、ジャンルによってもその辺りの感覚は変わると思います(ちなみにこのVolumeノブは、マイナス方向に振ったからといってダイナミックレンジが広がるということはありません)。

より積極的にダイナミクスを潰して音圧感を得たい場合は、Limitter Turboボタンを使用します。通常のマスタリングでは推奨されませんが、EDMやヘヴィ・メタル等の特定のジャンルにおいては良好な結果を得られるかもしれません。

▶︎Limitter Turbo オフ

▶︎Limitter Turbo オン

③Foundationノブによる基本的なトーンの設定

次に、Foundationノブでざっくりとサウンドのトーンを決めます。音圧を上げるとミックス時とはイメージが異なって聴こえることがありますので、それへの対処となります。

マイナス方向に回すと高域にシフトし、明るく軽やかなサウンドになります。プラス方向に回すと低域にシフトして、落ち着いた重みのあるサウンドへと変化します。

マスタリングなのでここでガラッと印象を変えてしまうことは好ましくありません。この後4バンドのEQで調整する前の下ごしらえとして、軽く微調整しておく、くらいの位置付けでいいと思います。

④TONEセクションでEQ調整

Foundationで決めたトーンから、さらに細かくEQによる調整を行います。細かくといっても4バンドで、ちょうどギターアンプのような感覚でサウンドメイクできるのが特徴です。

また、これらのノブは-30〜+30の値を取りますが、ゲインで表すとBass〜Trebleまでが±3dB、Presenceのみ±6dBですから、音楽的に破綻するほどの設定はそもそも出来ません。まさにマスタリング向きの、繊細な調整が可能なEQと言えます。

例えば、Foundationでやや明るめに設定したが、ローエンドだけが足りないのでBassをブースト、あるいは高域のシャリ感が気になるのでPresenceをカット、といったケースが想定されます。ボーカルをもう一歩前に出したい時には、Trebleを上げてみるのも手でしょう。Midはカットするとベースがタイトになりますが、ボーカルの線が細くなることもあるので慎重に調整する必要があります。

ここでの調整で満足な結果が得られない場合は、可能であればミックスに立ち返ってトラックのバランスを見直しましょう。あくまでしっかりとミックスを行なった上で、最終調整を行うEQと捉えておいてください。

⑤THDによるサチュレーション調整

THD(トータルハーモニックディストーション)は、アナログ機器に存在する一種の歪み(サチュレーション)をシミュレートしたもので、サウンドに適度な倍音を付加し、華やか且つ一体感のあるサウンドにしてくれます。

デフォルトでは-60となっていますが、モダンなポップおよびロック/メタルミュージックでは、約-45dB辺りまで上げて迫力を出してもいいでしょう。このTHDは、大きく上げても不快な歪みが発生することはなく、あくまで音楽的に倍音付加効果を与えてくれます。

▶︎THDオフ

▶︎THD -45

⑥M/Sセクションでステレオイメージ調整

M/Sセクションには、Mono MakerとStereo Enhanceの2つのノブがあり、手軽にM/S処理を行なうことができます。

Mono Makerは、主に20Hz〜300Hzの範囲で、主に低域をターゲットとしてステレオイメージを狭めることができます。実際、低域はモノラルに近い方がタイトで聴き取りやすくなります。あまり高い周波数までモノラル化するとギターやシンセ、タムなどの定位バランスが崩れることもありますが、100Hz前後の設定では多くの場合キックやベースの分離感が良好になります。

Stereo Enhanceはその名の通りステレオイメージを広げたり狭ばめたりできるノブです。マスタリングの多くのケースでは、やや広げてサウンドの迫力を増す目的で使用されます。ただし広げすぎると相対的にセンター定位の重要なパート(ボーカルやベース、キックなど)が引っ込んでしまいますので、慎重に操作してください。触ってみた感覚としては、10〜20%程度の値が程よい迫力アップに繋がると思います。

▶︎M/S処理なし

▶︎Mono Maker 100Hz, Stereo Enhance 11%

⑦Resonance FilterとDe-Esserの調整

サウンドの中には不快な音がたまりやすい箇所があり、そこをカットしてくれるのがResonance Filterです。帯域はLowで160Hzと315Hz、Highで3150Hzと6666Hzと固定ですが、多くの場合有効なポイントとして絞り込まれています。気軽に試してみて結果が良好ならば、採用すればいいでしょう。

De-Esserは原則的にはボーカルに適用するエフェクターで、不快な歯擦音を低減してくれるというものですが、マスタリングで音圧を上げた際に目立つようになったという場合には、ここで調整してもいいでしょう。適用は簡単で、ノブを右に回すとオンになり、値を大きくするほどにDe-Esserによるゲインリダクション量が大きくなります。

周波数などの細かな設定はできませんので、上手くハマって、効きすぎない程度に設定できるならば採用する形でいいと思います。追い込んで設定をしたい場合は、やはりミックスに戻ってトラック個別に調整するのが吉です。

⑧Compressor Linkについて

Compressor Linkはデフォルトではオフになっており、基本はオフが推奨されます。

オンにすると左右独立のコンプレッションが行われなくなり、いずれかのチャンネルが内部的なスレッショルドレベルを超えた場合、左右に同量のゲインリダクションが発生します。これは通常サウンドのポンピングの一因となりますが、楽曲の中でドラムのないセクションなどでは、ステレオイメージを崩さないためにリンクオンにするのも手です。その場合、DAWのオートメーションを活用しましょう。

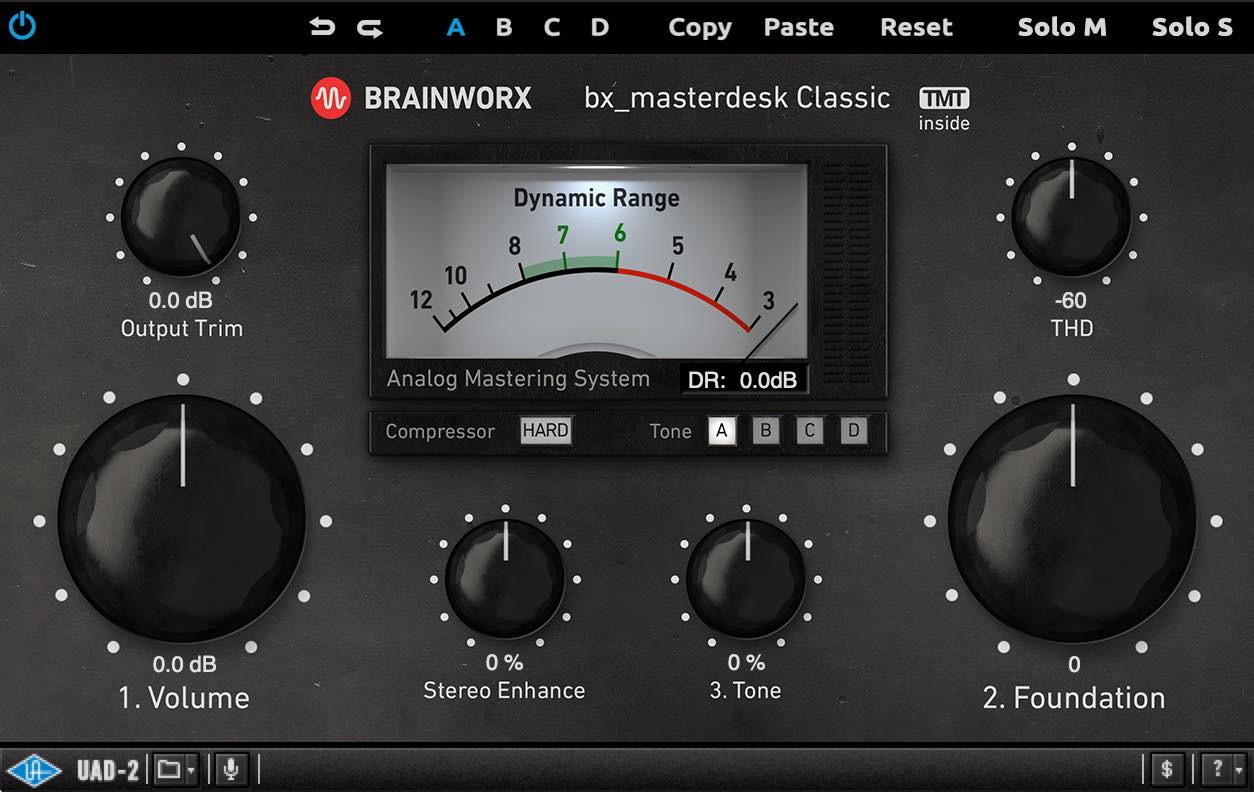

簡易版「bx_masterdesk Classic」

bx_masterdeskシリーズには、機能が絞り込まれ、より簡単に使える「bx_basterdesk Classic」もラインナップされています。

価格もちょうど半額ほどなので、欲しい機能としてこれで十分という方にはマッチするでしょう。

製品リンク:Brainworx bx_masterdesk Classic

以上今回は、UADの統合マスタリングツール「bx_masterdesk」をご紹介しました。

音質の良さもさることながら、非常に直感的に操作できる点が秀でていると感じました。ぜひご自身の楽曲でマスタリングにトライしてみていただければと思います。

製品リンク:Brainworx bx_masterdesk

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru