無料で便利な「Waves StudioRack」で革新的なプラグインチェーンの可能性を探る

広がるプラグインチェーンの可能性

今回は私たちが普段何気なく行なっている、複数のプラグインを組み合わせた処理、いわゆるプラグインチェーンにスポットを当て、Wavesのフリープラグイン「StudioRack」による革新的なチェーン方法の可能性についても探ってみたいと思います。

今回の流れはこのような感じです。

- 1フリープラグイン「Waves StudioRack」とは?

- 2StudioRackの目玉機能①「Parallel Sprit」

- 3StudioRackの目玉機能②「MultiBand Sprit」

- 4StudioRackのその他の機能

それでは、一つ一つ見ていきましょう。

Waves StudioRackでプラグインチェーン自由自在!動画

▶︎製品のダウンロード(無料)

・Waves StudioRack:https://bit.ly/3pCMwuB

プラグインチェーンの概要

プラグインチェーンという言葉は、ご存知の方も多いかと思いますが、その名が示すように複数のプラグインを鎖のように繋ぐことを指します。

通常DAWのプラグインスロットは、上から下に信号が流れるため、その順番もサウンドに影響してきます。

おそらく、これまでミックスをある程度行なってきた方は、ボーカル、ギター、マスターなどのトラック種別ごとに、定型のチェーンが生まれてきているのではないでしょうか?

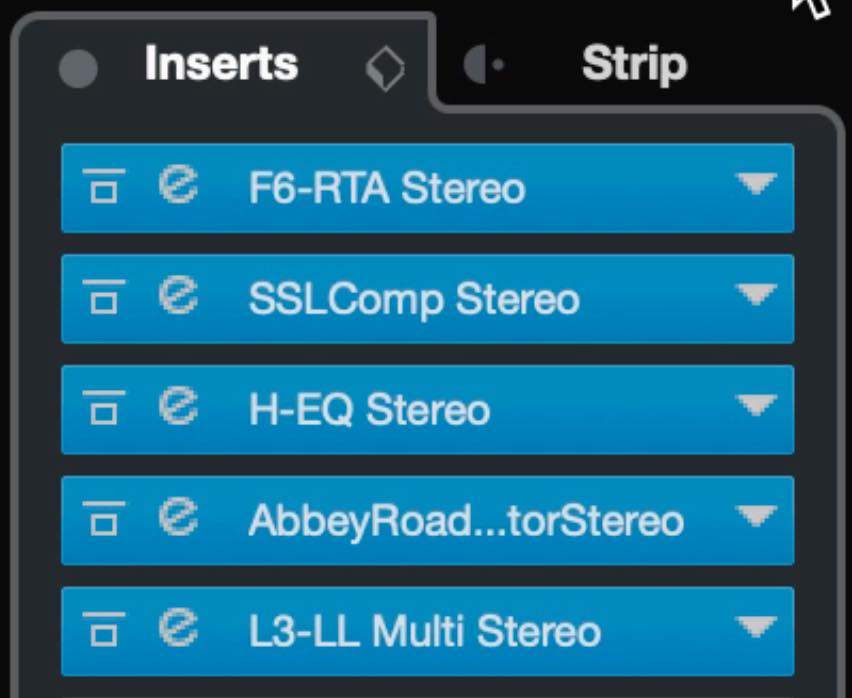

こちらはマスターバスのプラグインチェーンの例ですが、まずダイナミックEQで局所的に音が溜まるポイントを抑え、バスコンプでまとまり感を出して、EQでMS処理と微調整を行い、軽くサチュレーションをかけ、マキシマイズする、といった感じです。

もちろん曲によって一部のプラグインを変えたり、パラメーターを変えたり、といったことはあると思いますが、この流れをベースとして処理を行うことが多い、ということであれば、チェーンを保存しておくのが便利でしょう。

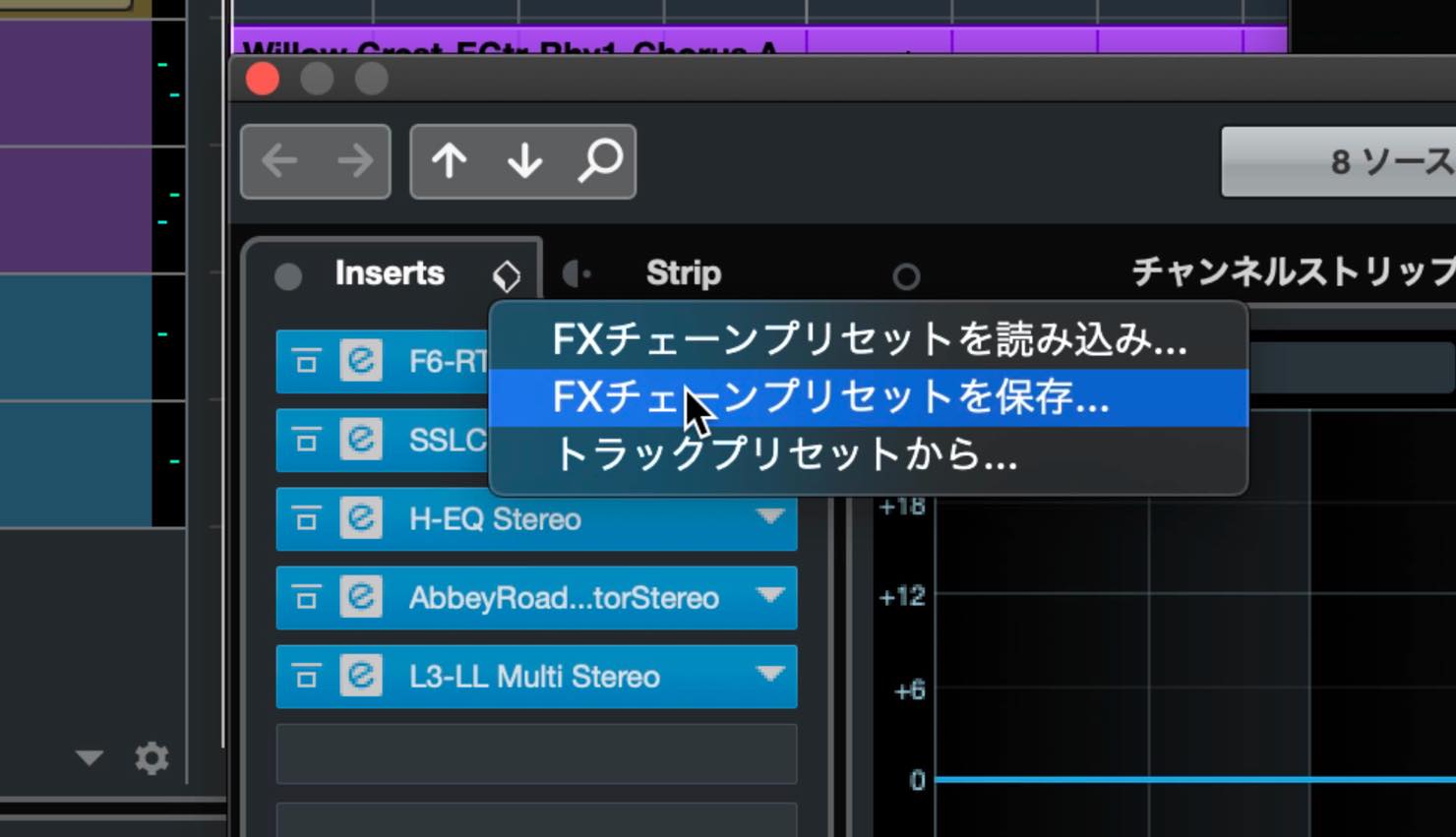

多くのDAWでは、チェーンをプリセットとして保存しておくことが可能です。

フリープラグイン「Waves StudioRack」とは?

プリセット保存も便利なのですが、ここでご紹介したいのが、Wavesから無償で配布されているプラグインチェーンツール、StudioRackです。

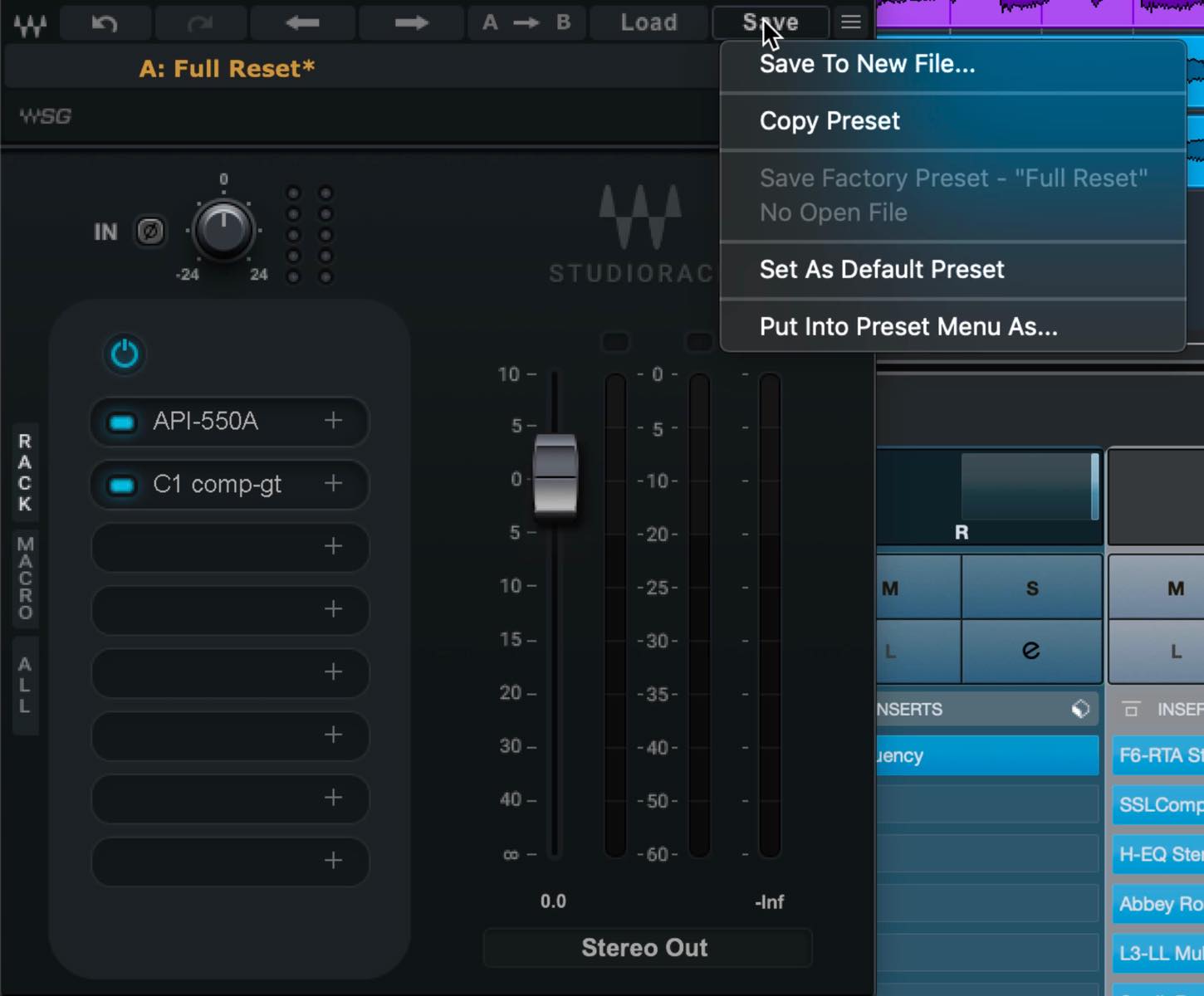

StudioRackは、その中に複数のWavesプラグインをチェーンさせることが可能で、それをプリセットとして保存することができます。プリセットはDAWの種類を問わず使用できるという点も見逃せません。

StudioRackの特徴はそれだけに留まらず、様々な便利機能が搭載されていて、使い方によってはこれまで不可能だった革新的なチェーンを組むことも可能です。

StudioRackの目玉機能①「Parallel Sprit」

StudioRackの目玉機能の一つが「Parallel Sprit」です。

Parallel Spritではその名の通り、信号を複数に分岐させ、各々で別の処理を行いながらミックスすることができます。

いわゆる、パラレル・コンプレッションを行いたい場合は、Pararell Spritを選択し、1番でメインのルーティング、2番以降のチャンネルにコンプレッサーをインサートして、各々の音量バランスを調整するだけです。

トラックを複製したり、センドルーティングなどを行う必要がないため、非常に簡単ですね。また、通常マスターバスでパラレル処理を行うことは困難なのですが、それを可能にしてしまう点も特徴と言えます。

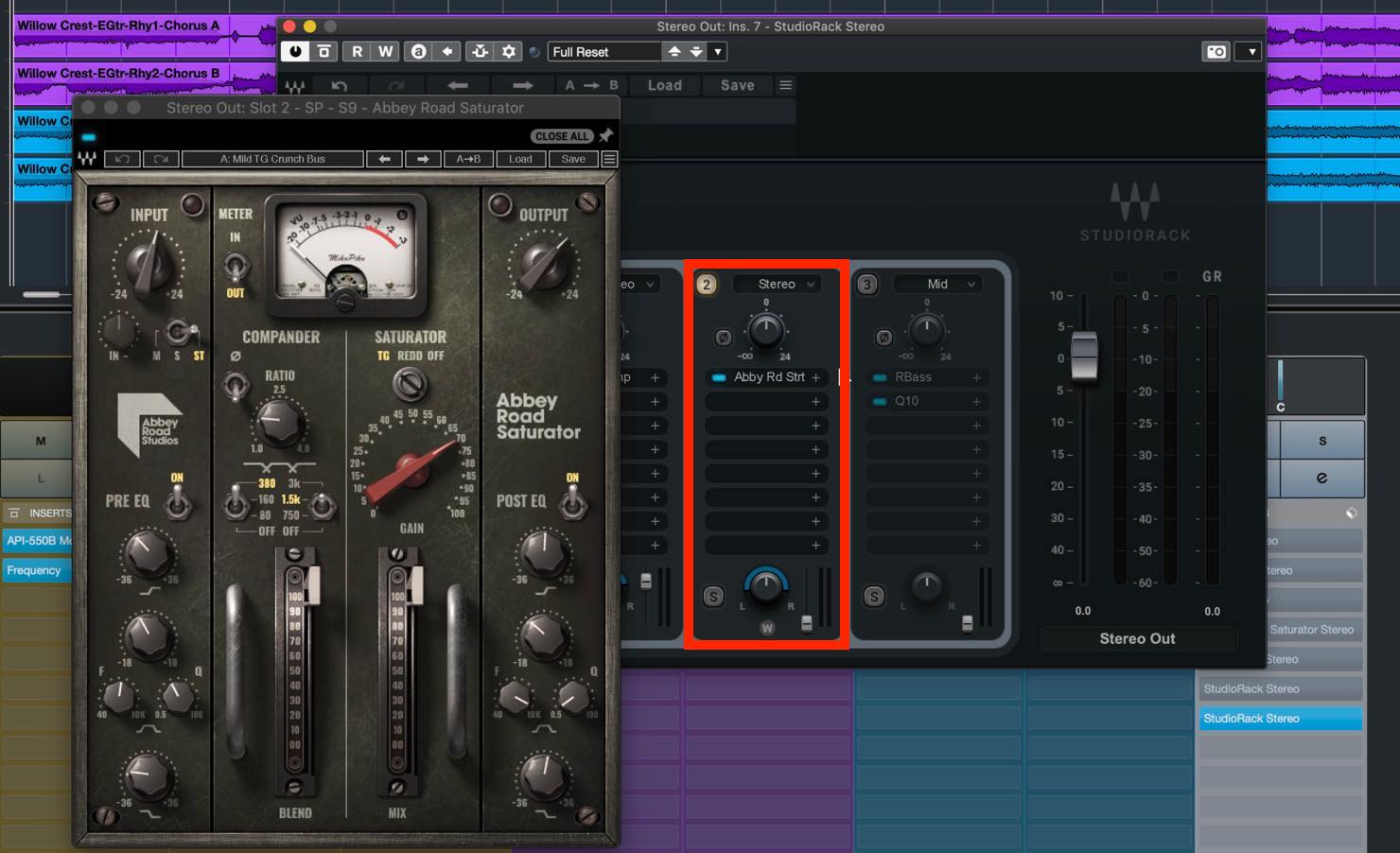

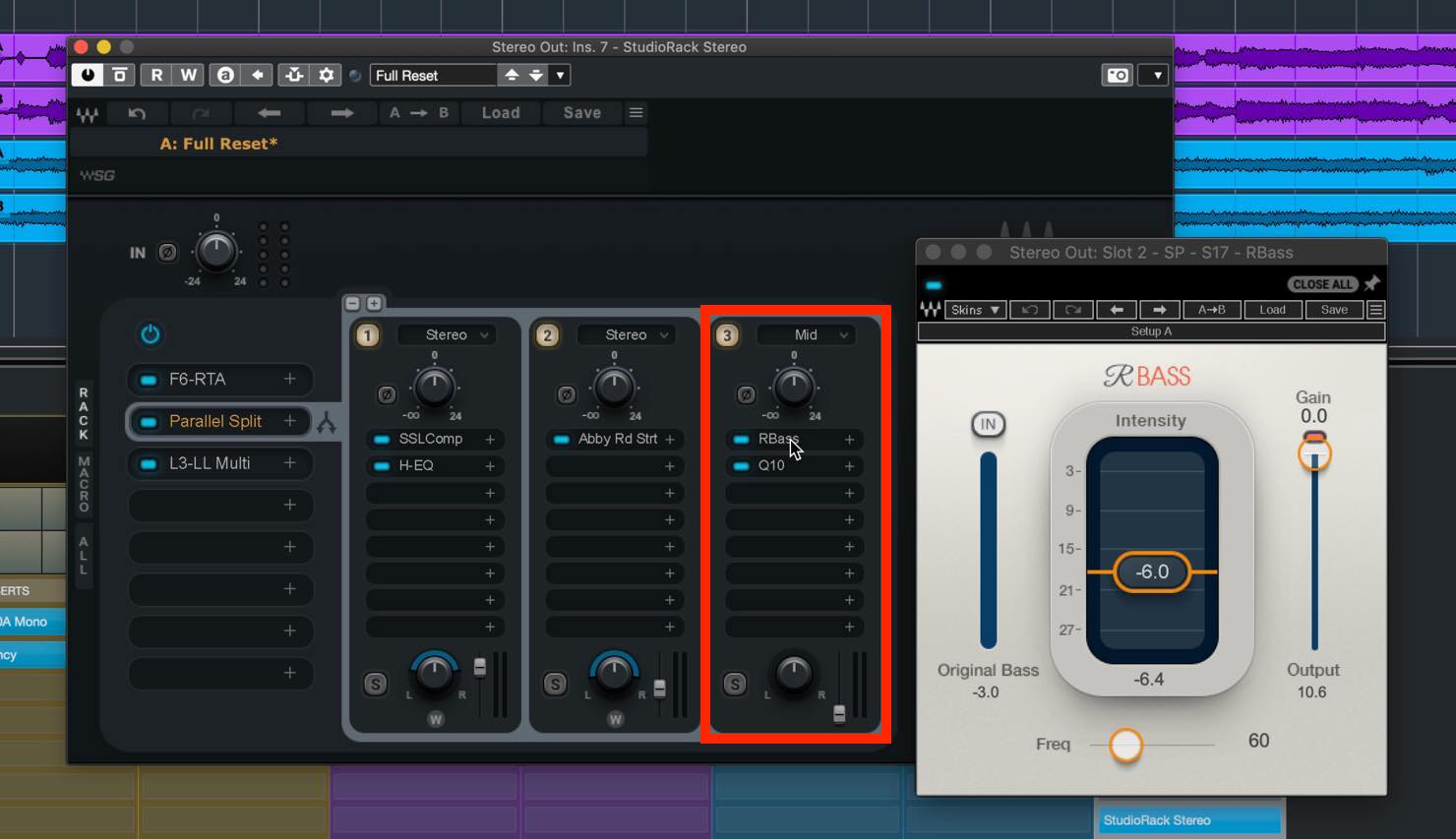

さて、上記のマスターバスのプラグインチェーンを元にして、Parallel Spritを活用したサンプルを作成してみました。

チェーンの一段目では、ダイナミックEQ、F6を普通にインサートし、全体の下ごしらえをしています。

二段目でParallel Spritを選択し、信号を3つのチャンネルに分岐させました。

これに色付けを行うチャンネルとして、2番に「Abbey Road Saturator」をインサートしました。パラレルでかける際のポイントは、通常時よりもしっかり目にエフェクトを効かせて、原音に少しずつ混ぜていくことです。

程よく高域の明瞭度を増しながら、ほんのりと温かみを加えることができました。

原音のニュアンスを崩さず、欲しい分だけ効果を足すことができるので、非常にコントロールしやすいです。

続いてパラレルのチャンネル3番では、若干の低域補強を狙っています。

使用しているのはRBassで、通常のチェーンで使っても良かったのですが、ここでのポイントは、チャンネル設定を「MID」にしている点です。

こうすることでRBassの効果はセンター定位の音に限定されますので、無用な低域の広がりを抑えることができます。

こちらも原音に徐々に足していく形で調整しますが、効果をあくまで低域に限定したいため、後段のEQで高域をカットしてあります。

ちょうどよい混ぜ具合にすると、出過ぎない程度に絶妙に低域を補強し、ベースやキックがどっしりとしてくるはずです。本当に必要な分だけで、余計な副作用が起きないところもポイントです。

ちなみにこのParallel Spritでは、最大8つのチャンネルを並列処理することができます。

併せてご紹介しておきたいのが、tofubeatsさんのParallel処理の事例です。こちらもぜひ参考にしてみてください。

https://www.minet.jp/contents/article/production-mix-with-waves-tofubeats-3-mastering/

StudioRackの目玉機能②「MultiBand Sprit」

続いてもう一つの目玉機能、「MultiBand Sprit」を見ていきましょう。

その名前からわかると思いますが、これはStudioRackがサウンドを最大5バンドに帯域分割し、それぞれに自由にプラグインをインサートできるという画期的な機能です。

ちろんバンド間はクロスオーバーされ、そのポイントの周波数を自由に設定することができます。

一番簡単な例を挙げるなら、このようにそれぞれに自分の好きなコンプレッサーをインサートして、オリジナルのマルチバンドコンプを構築する、といったことも可能になるわけです。

各バンドにはソロボタンやステレオイメージャーも搭載されており、至れり尽くせりと言った感じですね。

このような画期的な機能なので、使い方にセオリーはないと言ってもいいでしょう。

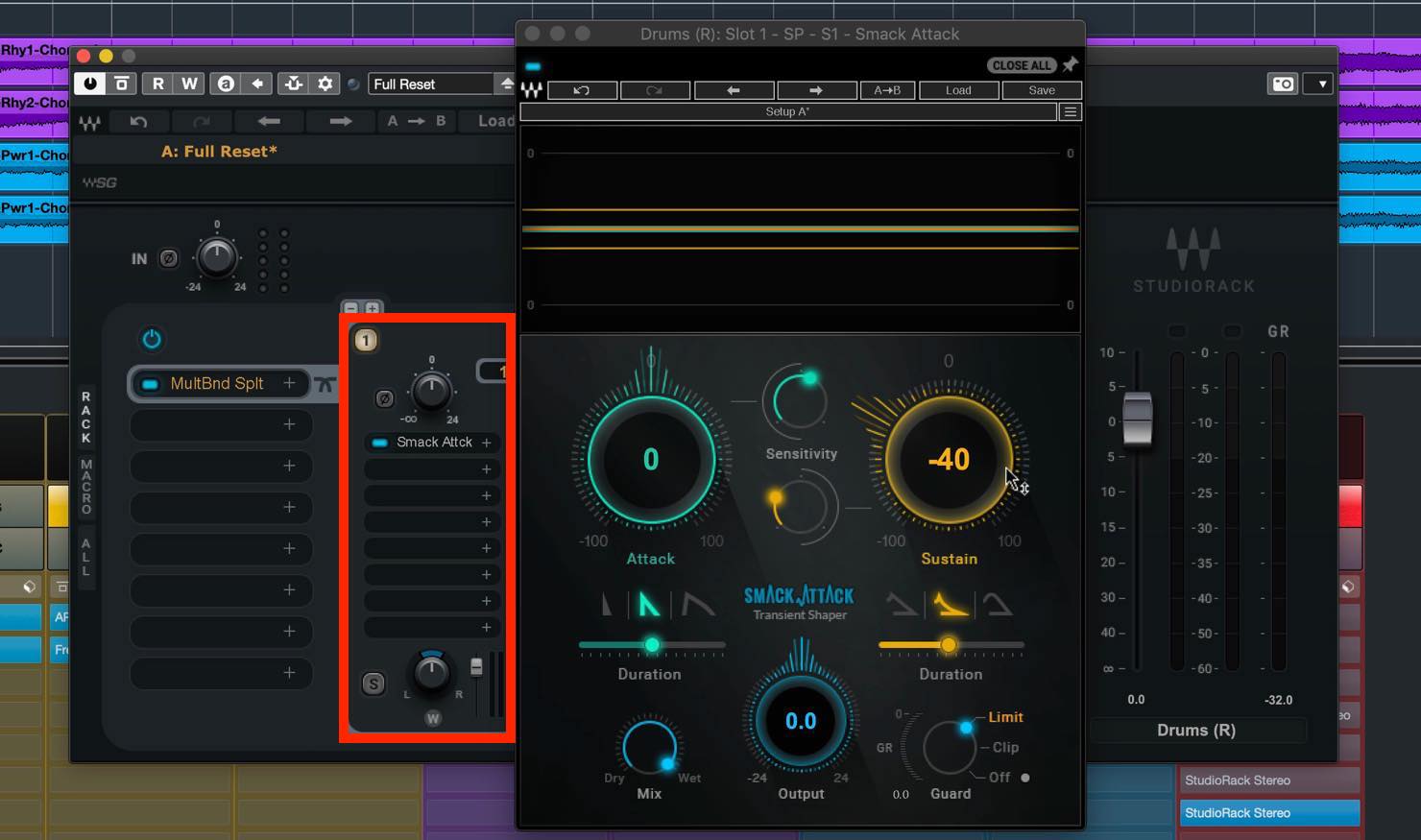

今回一つのアイデアとしてお見せしたいのが、こちらのドラムバスのケースです(ドラムステムや、ループサンプルなどにも応用できると思います)。

まず100Hz以下のバンド1では、SmackAttackをインサートし、Sustainを減らしてキックの引き締めを図っています。

併せて、ステレオイメージャーは狭める方向で調整し、定位的にもタイトなサウンドを狙いました。

続いて900〜2000Hzに設定したバンド3では、キックとスネアのパンチを同時に出す目的で、CLA-76をインサートしています。アタック遅め、リリース早めの定番のセッティングです。コンプの副作用で、ハイハットの中域が少し重たくなったため、後段のEQで調整を図っています。

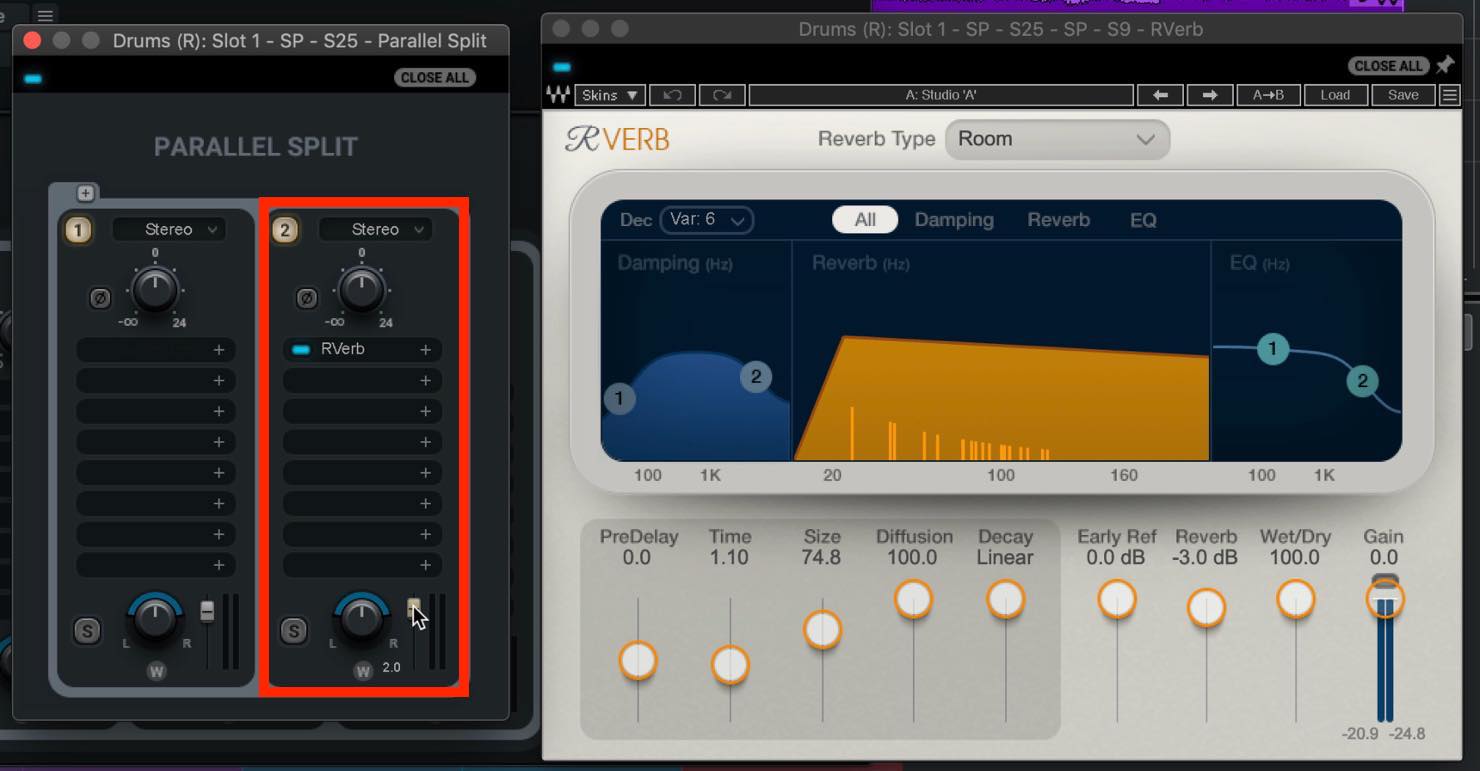

最後に2000Hz以上に設定したバンド4ですが、ちょっと変わったことを試みてみました。高域のみにリバーブをかけてみたのですが、Parallel Spritも併用しています。

中身を見てみると、2チャンネル目にリバーブをインサートして、バランスを取っているというわけです。言うなれば、高域のみリバーブにセンドしているようなものですね。

最初は普通にインサートしてみたのですが、リバーブ内のMIXパラメーターではサウンドがぼやけてしまうことを避けられなかったので、Parallelを使ってみました。

リバーブはRverbで「Studio”A”」というプリセットを使用しています。フェーダーは+2dBとかなり多めに混ぜているのですが、さほどゲインが上がりすぎることはありません。

やってみると、ちょっと浮きがちだったハイハットが、程よく滲んでまとまりが良くなったように感じました。

また、低域を膨らませることなく、欲しい空気感だけを足せたように思います。

あまり現実的な残響ではないと思いますが、こういったツールでは、通常の発想の枠を超えて色々試してみる方が面白いですよね。

StudioRackのその他の機能

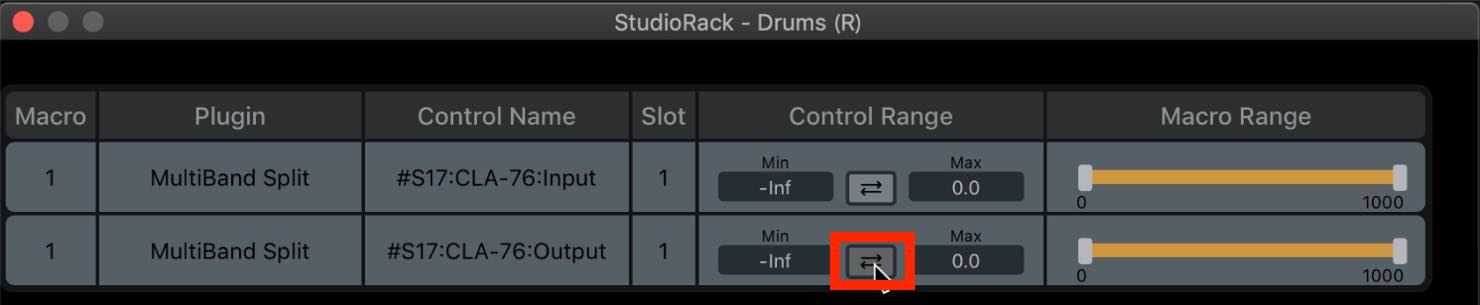

StudioRackには、ここまでのSprit機能の他に、複数パラメーターを同時に操作するマクロ機能も搭載されています。

使い方はとても簡単で、マクロにアサインしたいパラメーターを右クリックして、マクロを選択します。

CLA-76ではInputを上げたらOutputを下げる、という操作が頻繁にあると思うので、EDITボタンから、OutputのControl Rangeを逆転させます。

これでマクロを右に回すと、Inputが上がり、Outputが下がります(左に回すと、その逆となります)。

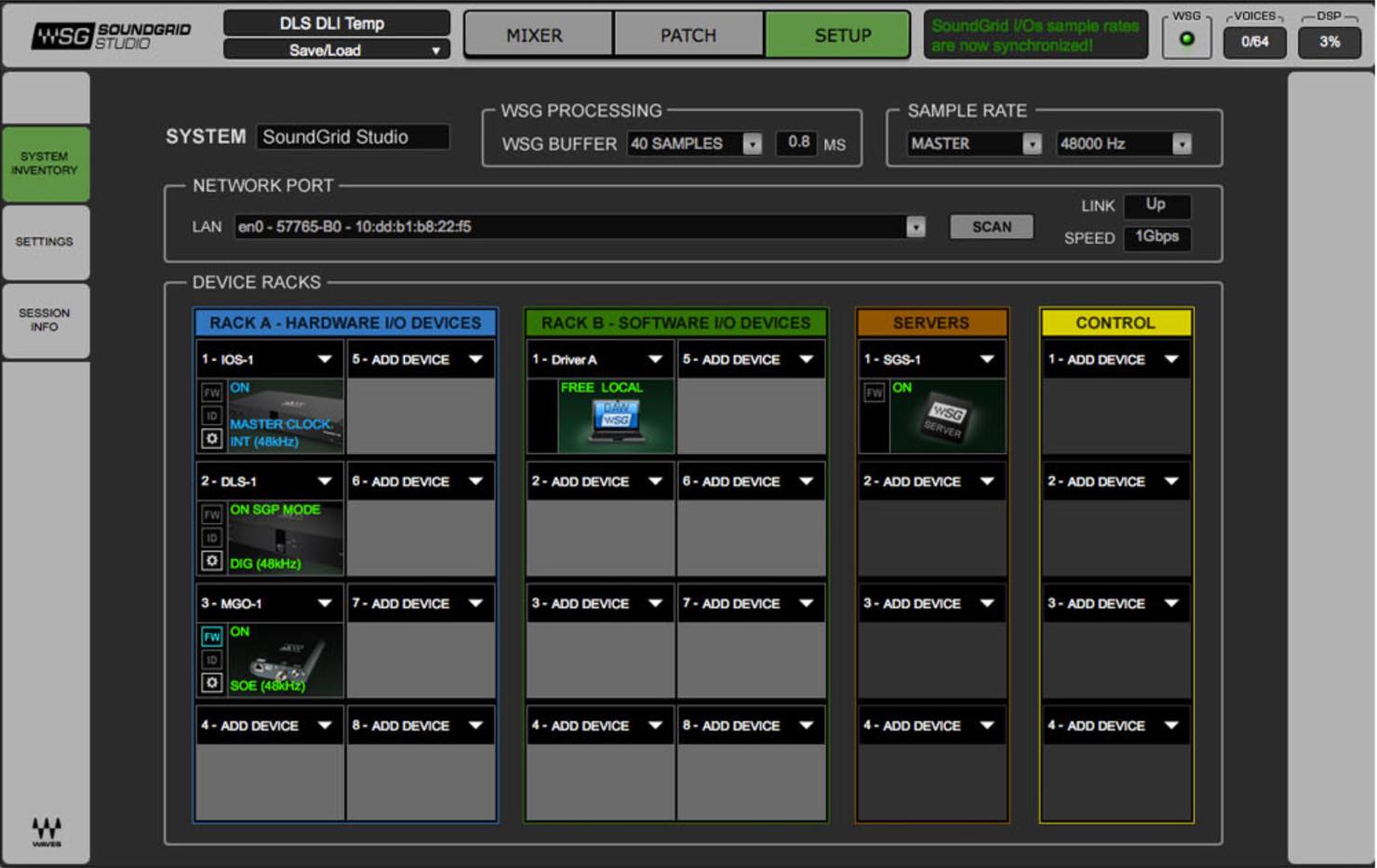

その他、WavesのSoundGrid Studioと併用することで、すべてのプラグイン処理をコンピューターのCPUからSoundGridサーバーに移すことも可能となっています。

以上、今回はWaves StudioRackを題材としつつ、プラグインチェーンの重要性を再認識するとともに、新たな可能性についても探ってみました。

StudioRack自体は無料で、Wavesのプラグインをお持ちならばどれでもインサートできますので、ご興味を持たれた方は、ぜひ試してみてください。

🆓無料で便利な「Waves StudioRack」で革新的なプラグインチェーンの可能性を探る‼️

本製品は、お手持ちのWavesコンプレッサーをインサートして、オリジナルの「マルチバンドコンプ」を構築するといった使い方も可能です✨

詳しくはコチラ:https://t.co/aHV190wUaG#DTM @WavesAudioLtd @minetjp pic.twitter.com/e4f4DXnQV2

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) February 6, 2021

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru