知って得する!倍音とミキシングの関係|Waves Cobalt Saphiraによる検証

倍音を理解してミックスのステップアップを図ろう

今回は、アナログ機材や、そのモデリング・プラグインによる効果として有名な「倍音」について、それがミキシングにおいてどのような意味を持つのか、以下のような流れで掘り下げてみたいと思います。

それでは、一つ一つ見ていきましょう。

知って得する!倍音とミキシングの関係

アナログ感がもてはやされてきた経緯

本題に入る前に、なぜ機材やプラグインにおいて「アナログ」がもてはやされてきたのか、その経緯に触れておきましょう。

レコーディング黎明期から使用されてきた機材は、その特性上、回路を通すとどうしても歪みが発生し、それが結果的に倍音を付加していました。

これは、アナログからデジタルへの移行期には単純に排除すべきものと考えられていましたが、結果的には、アナログ機材による歪み=倍音の付加がない音は「味気ない音」「物足りない音」と評されるようになりました。

そして再び、デジタル環境と併せてアナログ機材が活用されるようになり、それらがモデリングされたプラグインも発売され、今日に至るというわけです。

倍音とは何か

では、そんなに重要視されている倍音とは何でしょうか?

アカデミックにお答えするならば、音の基本周波数の整数倍の成分ということになります。ただ、これではちょっとイメージしにくいかもしれません。

例えば、よくチューニング使用する周波数にA=440Hzというのがありますね。ピアノで言えば真ん中のラです。

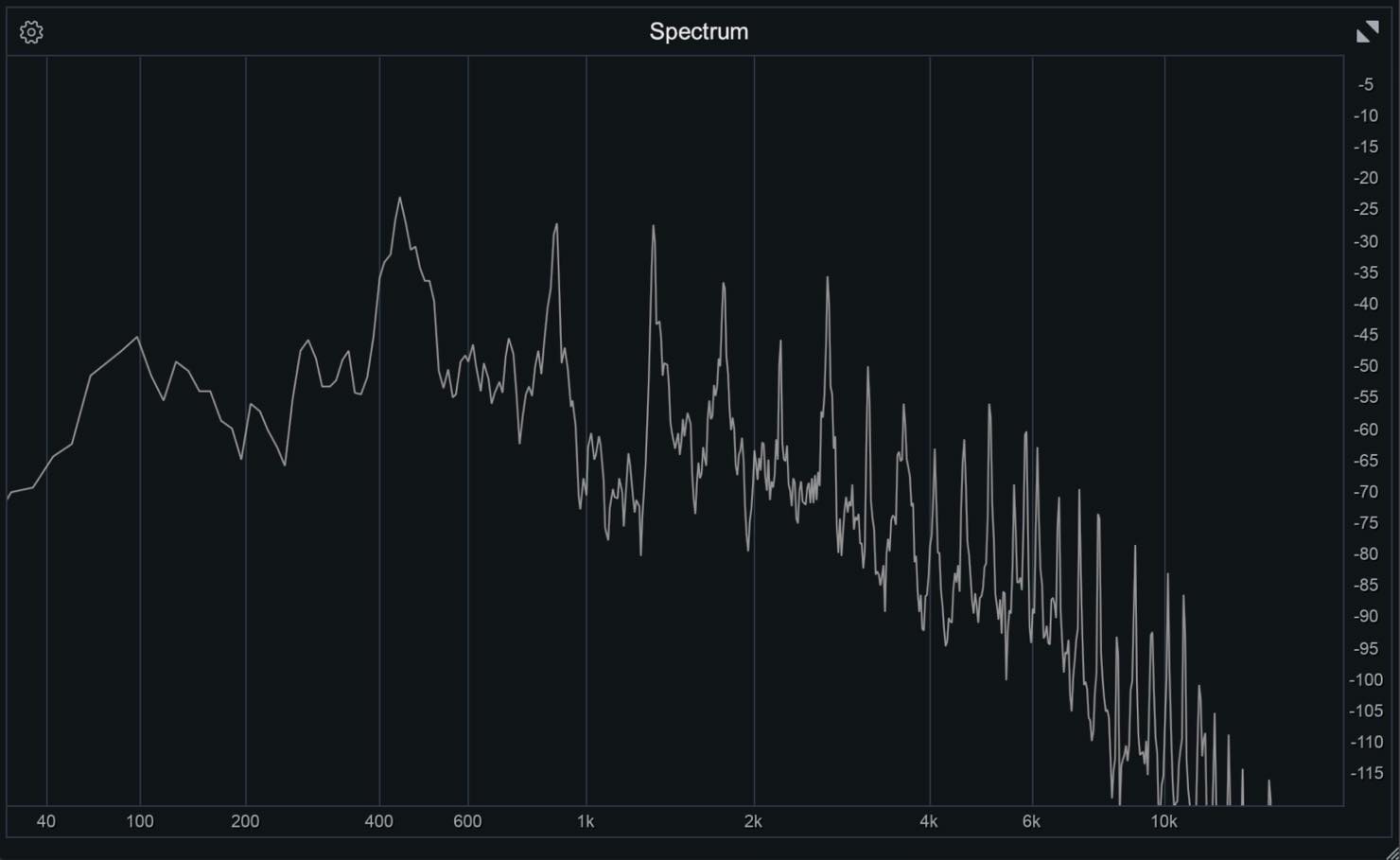

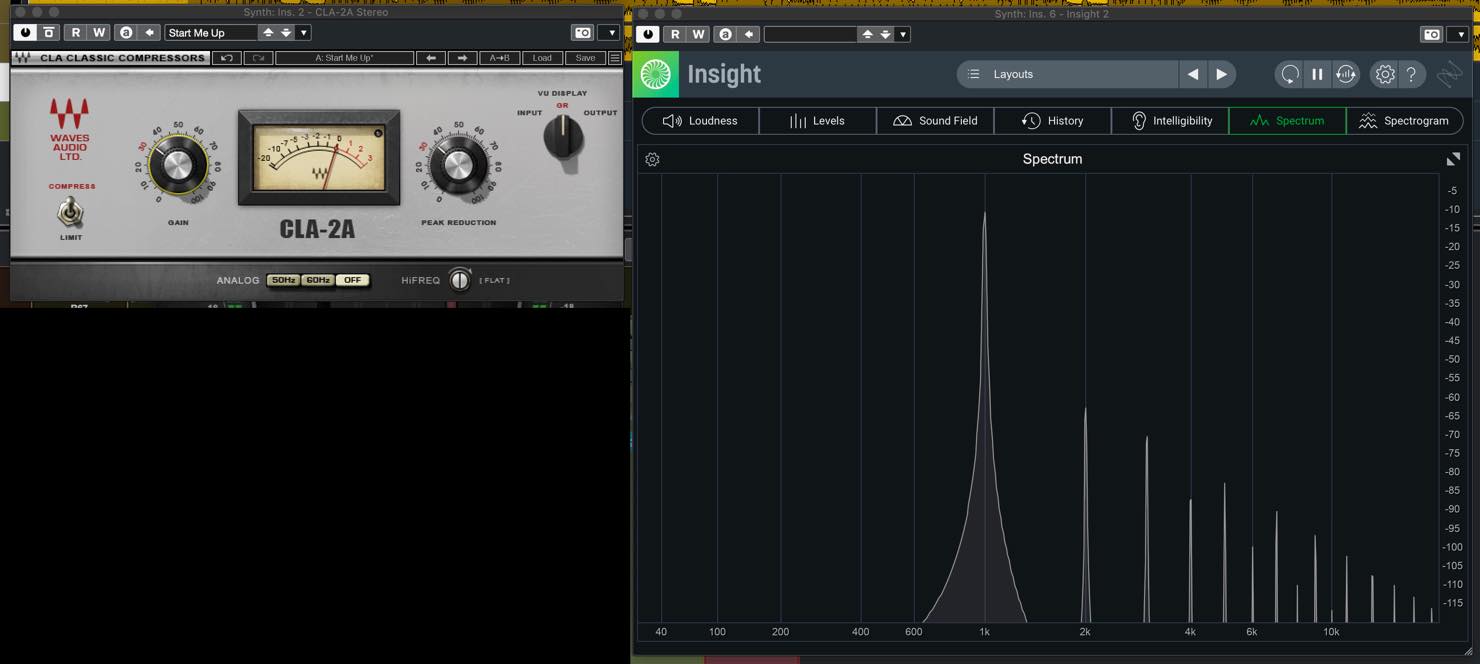

ところが、実際のピアノの真ん中のラの周波数は、440Hzのみで構成されているわけではありません。スペクトラムアナライザーで見てみましょう。

かに440Hz付近が最も大きく出ていますが、他にも色んな周波数帯でピークが出ていますね。

この440Hzよりも上に出ている成分が倍音と呼ばれるもので、音に深み、色、存在感、キャラクター、暖かさなどを加え、全体の音色を決定しています。

もし倍音がなければ、全ての音はサイン波になってしまいますので、私たちが様々な音を楽しみ、楽器の違いや人の声の違いを判別できるのは、倍音のおかげと言えるでしょう。

さて先ほど、「基本周波数の整数倍」という言葉を挙げましたが、この基本周波数は真ん中のラの場合「440Hz」となります。

倍音はその整数倍なので、「880Hz」「1320Hz」「1760Hz」「2200Hz」….更にその上へと続いていくわけです。

これらを基音に続いて、第2倍音、第3倍音、第4倍音、第5倍音…と続く呼び方をします。

奇数倍音と偶数倍音

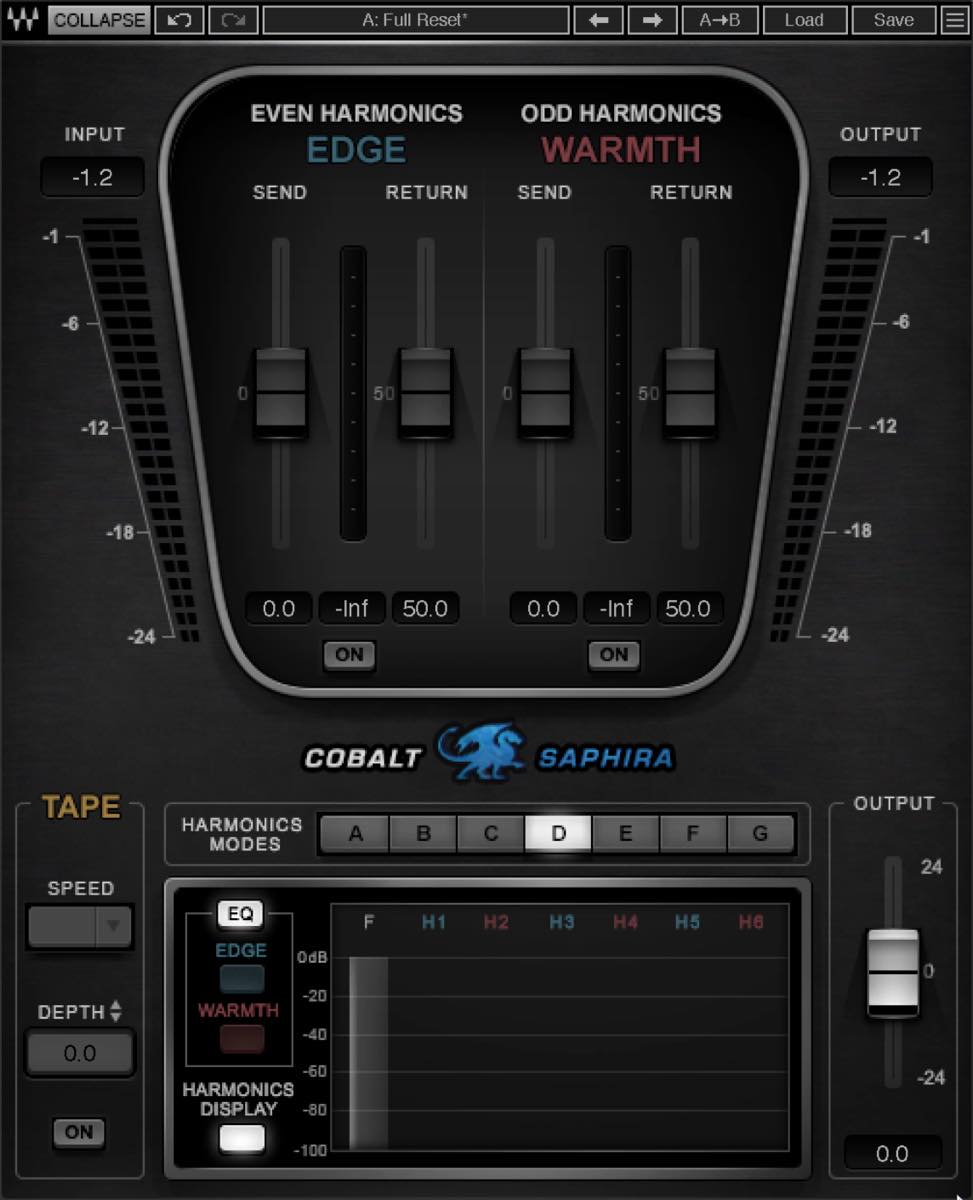

これらの倍音は、奇数倍音と偶数倍音に分けられ、それぞれの倍音の含まれ方によってサウンドのキャラクターが変化します。

ざっくりと言ってしまえば、奇数倍音は音の輪郭や明瞭さに影響し、偶数倍音は温かみや耳馴染みの良さに影響する、といった感じです。一方でダイナミックレンジの観点でいうと、奇数倍音が増えると波形のピークが抑えられるためコンプに似た効果が得られ、いわゆるミックスの「一体感」を生み出します。偶数倍音が増えると波形のダイナミックレンジが広がるため、トランジェントが鋭くなって、いわゆる「パンチ」のあるサウンドになります。

アナログ・モデリング・プラグインも、元となった機材の種類によって、付加する倍音に奇数が多いか偶数が多いか、などバリエーションがあるため、それぞれ独特の味が出てくるわけですね。

Waves Cobalt Saphiraによる検証(サイン波)

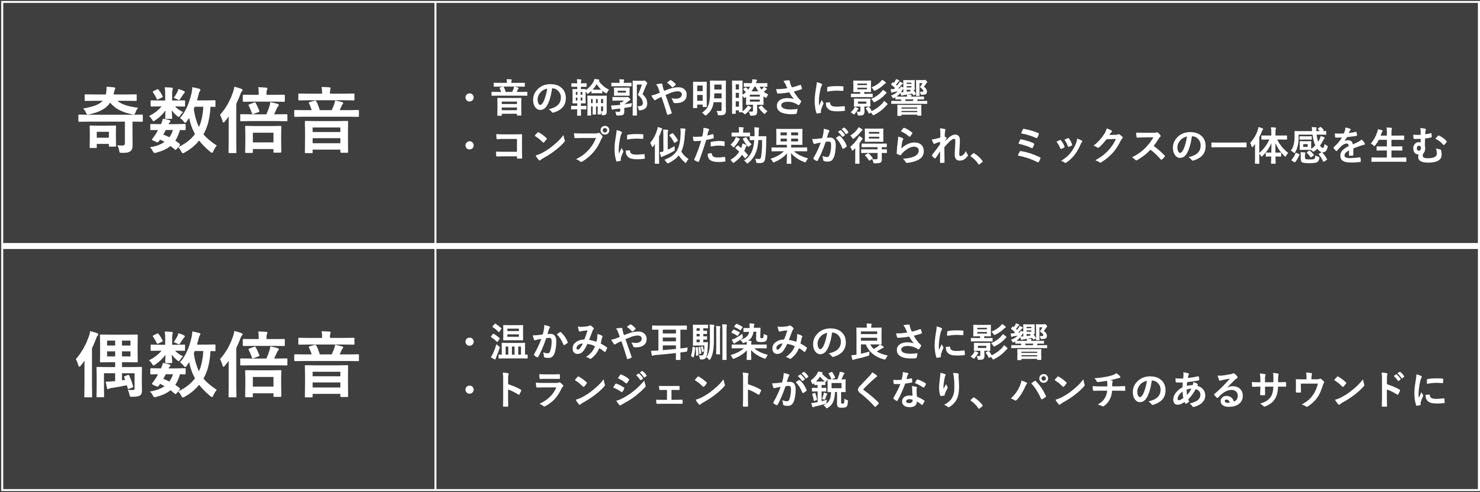

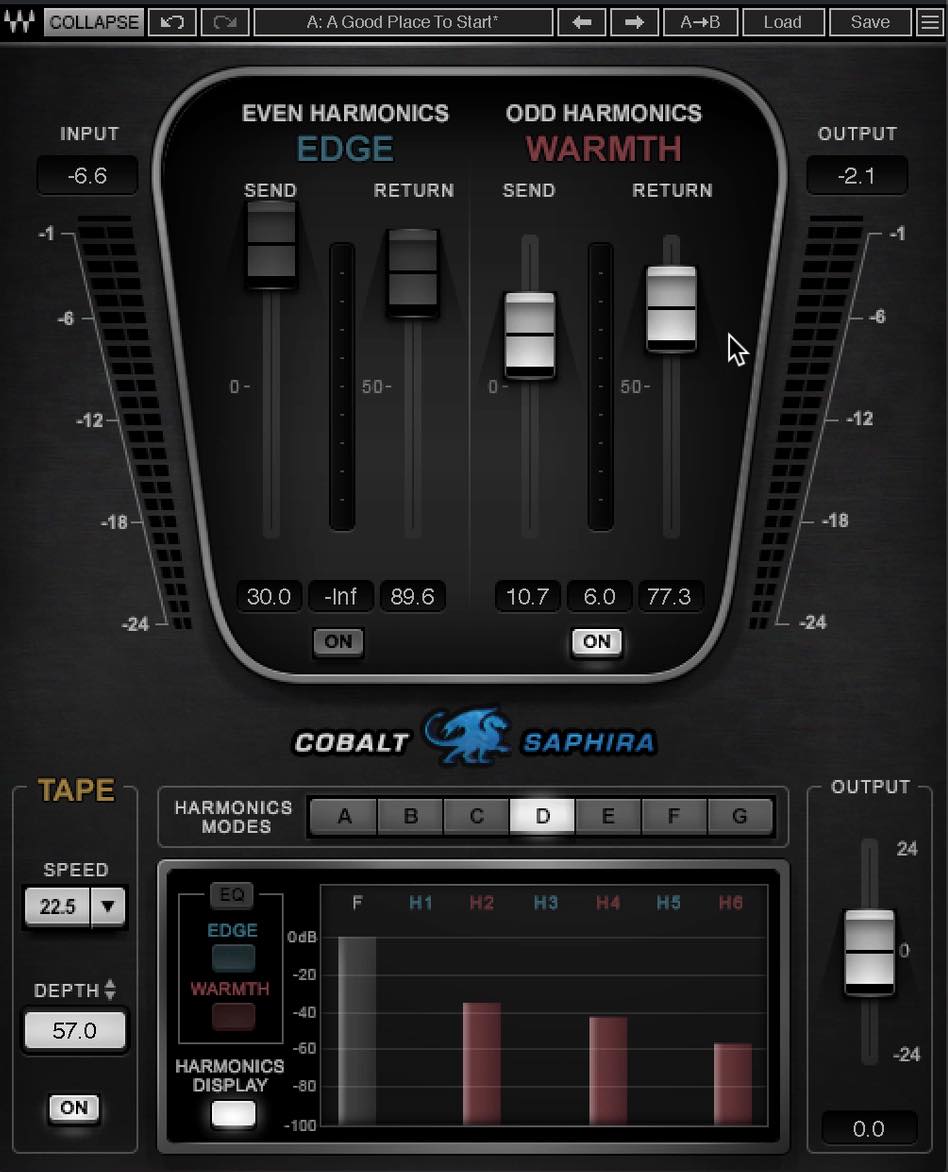

ここからはWavesのCobalt Saphiraというプラグインを用いて、奇数倍音と偶数倍音によるサウンドの変化に迫ってみたいと思います。

Cobalt SaphiraはEven Harmonicsで偶数倍音を付加し、Odd Harmonicsで奇数倍音を付加することが可能なので、両者のバランスで自在にアナログフィーリングをデザインすることができます。

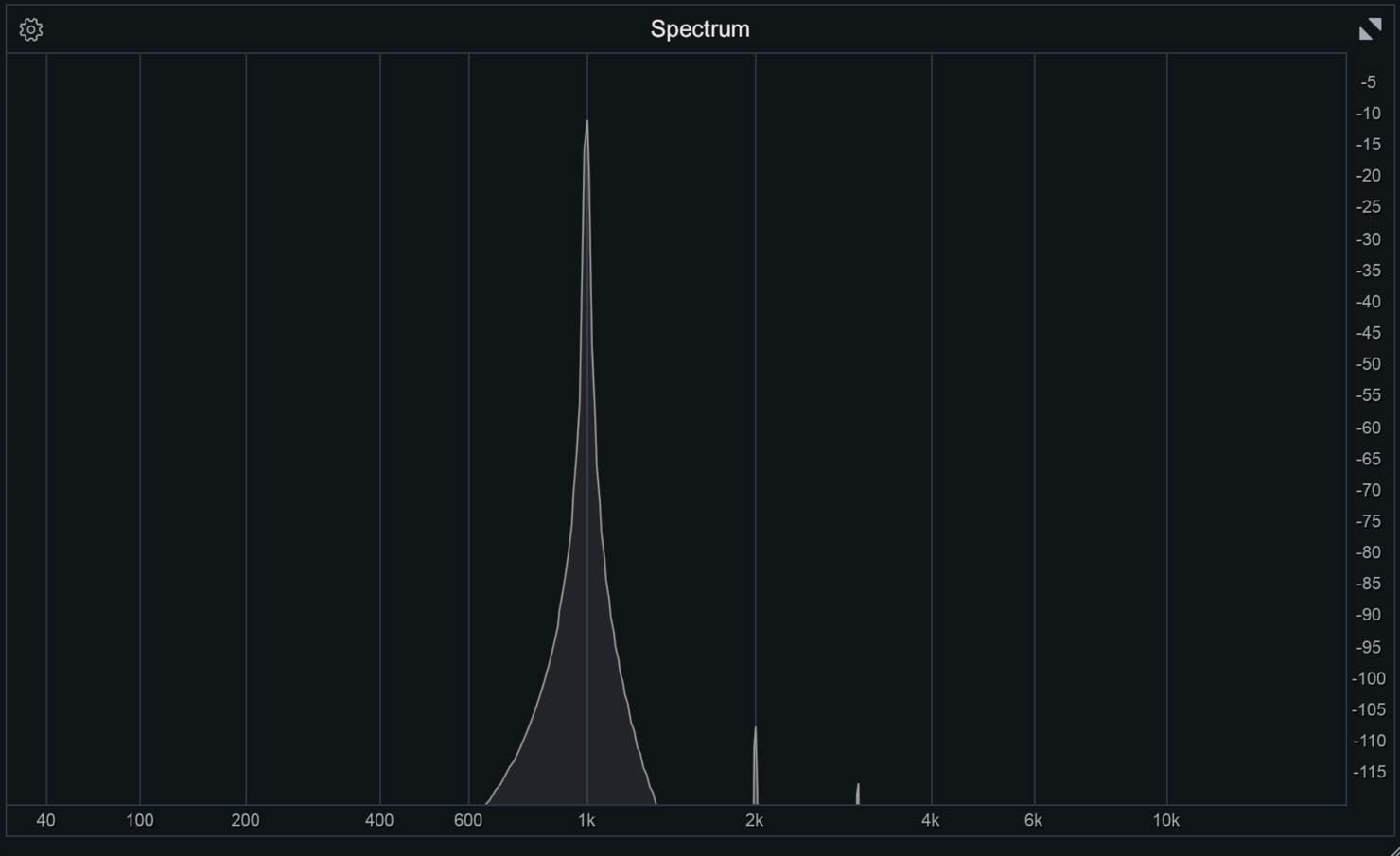

まず実際どのように倍音が変化するのか、サイン波を使って実験してみましょう。

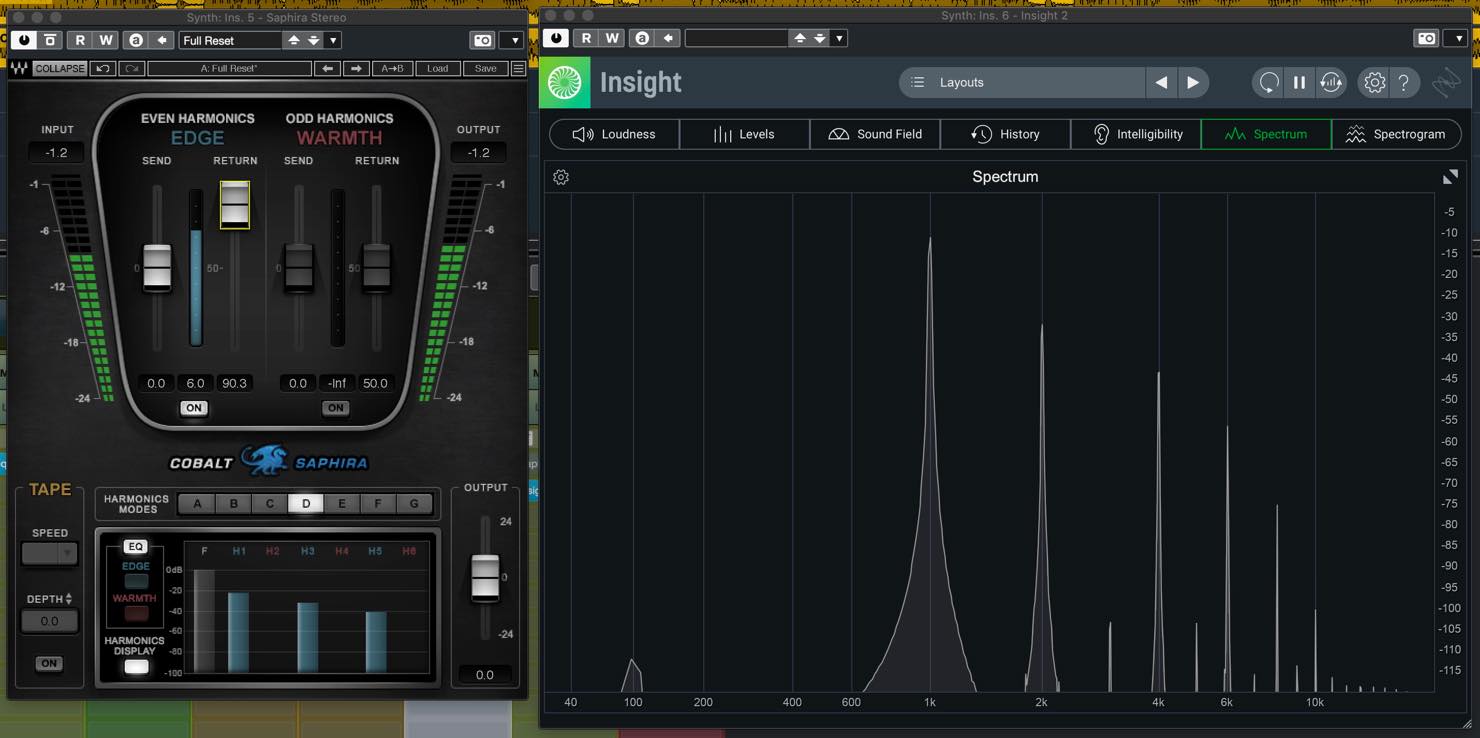

1kHzのサイン波をスペクトラムアナライザーで見ると、当然のことながら、ほぼ基音の1kHzのみに音が存在する状態です。

これに、まず偶数倍音を足してみましょう。Even Harmonicsのみをオンとし、Returnを少し上げてみます。このReturnというパラメーターは、倍音の音量をコントロールします。

アナライザーを見てみると、ほぼ偶数倍音のみが付加されていますね。

フレーズを弾いてみると、少し歪んだオルガンのような雰囲気になります。

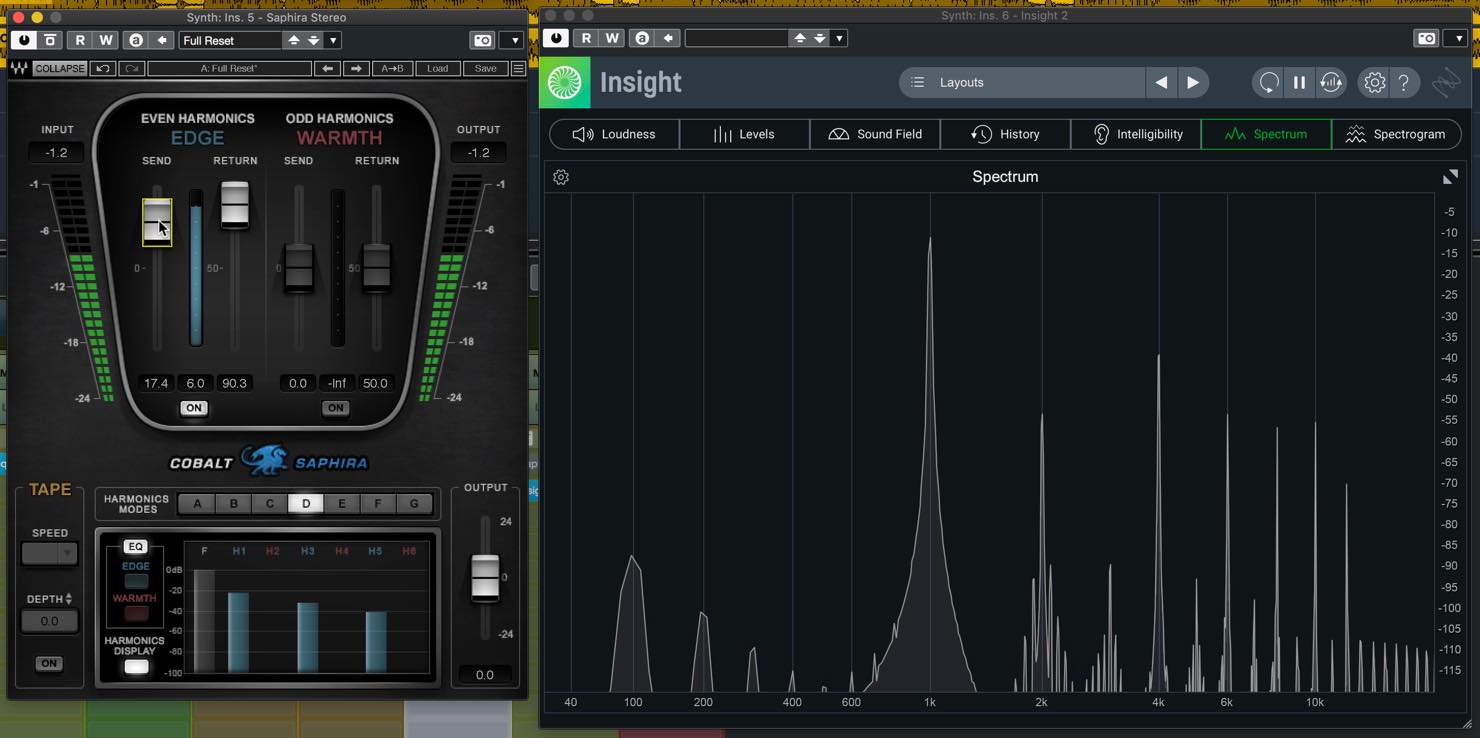

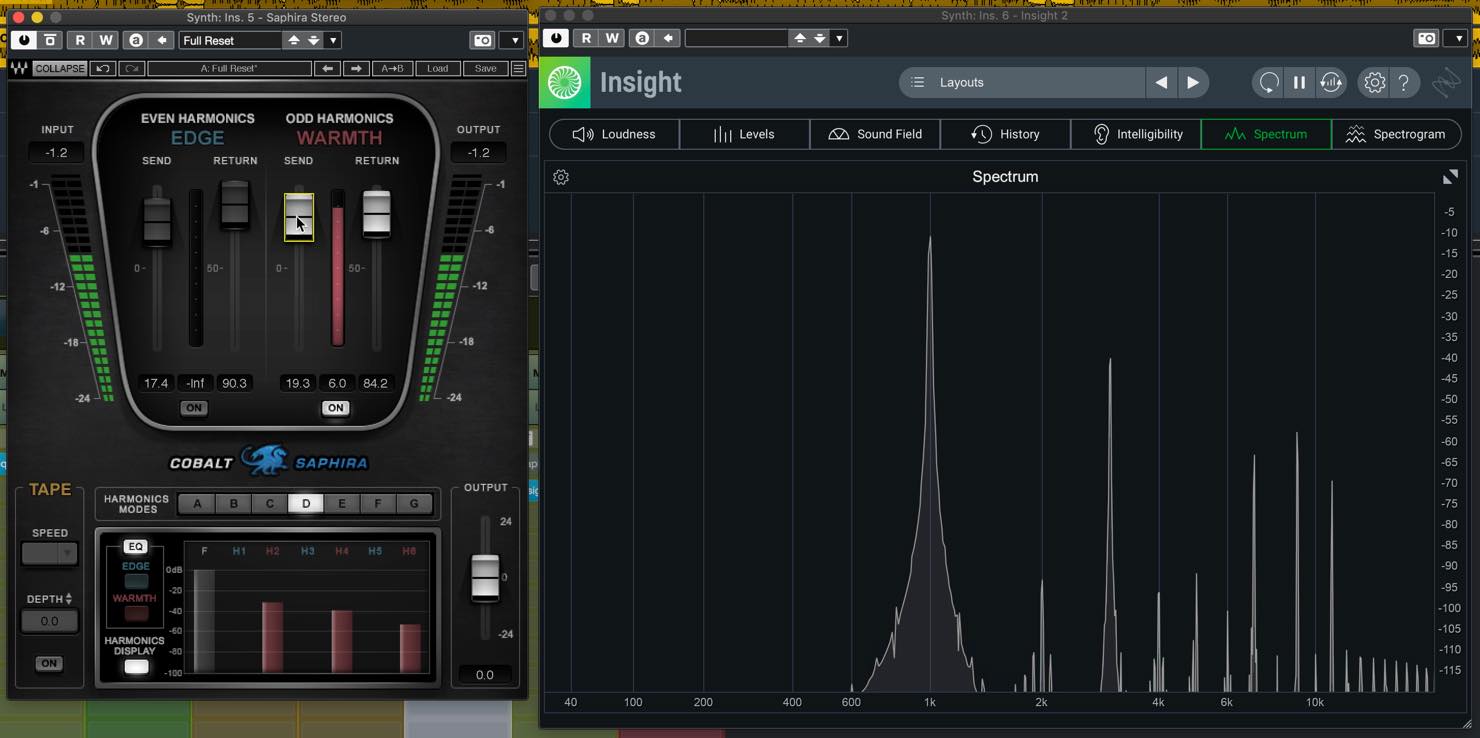

隣にあるSendというパラメーターは、どの程度入力を突っ込むかを決めるものなのですが、上下させることで倍音の分布が変わってきます。

傾向としては、上げるほどより高域の倍音が付加されますね。

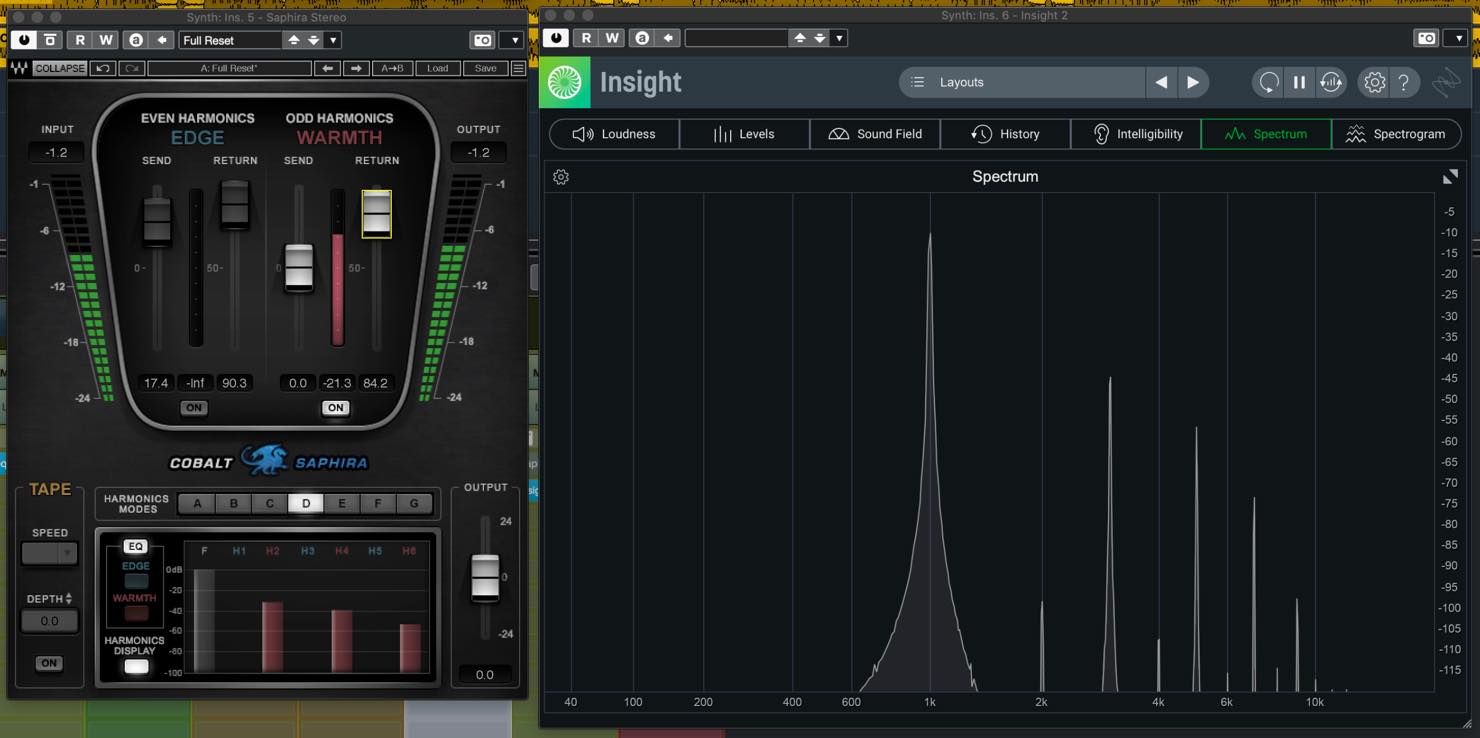

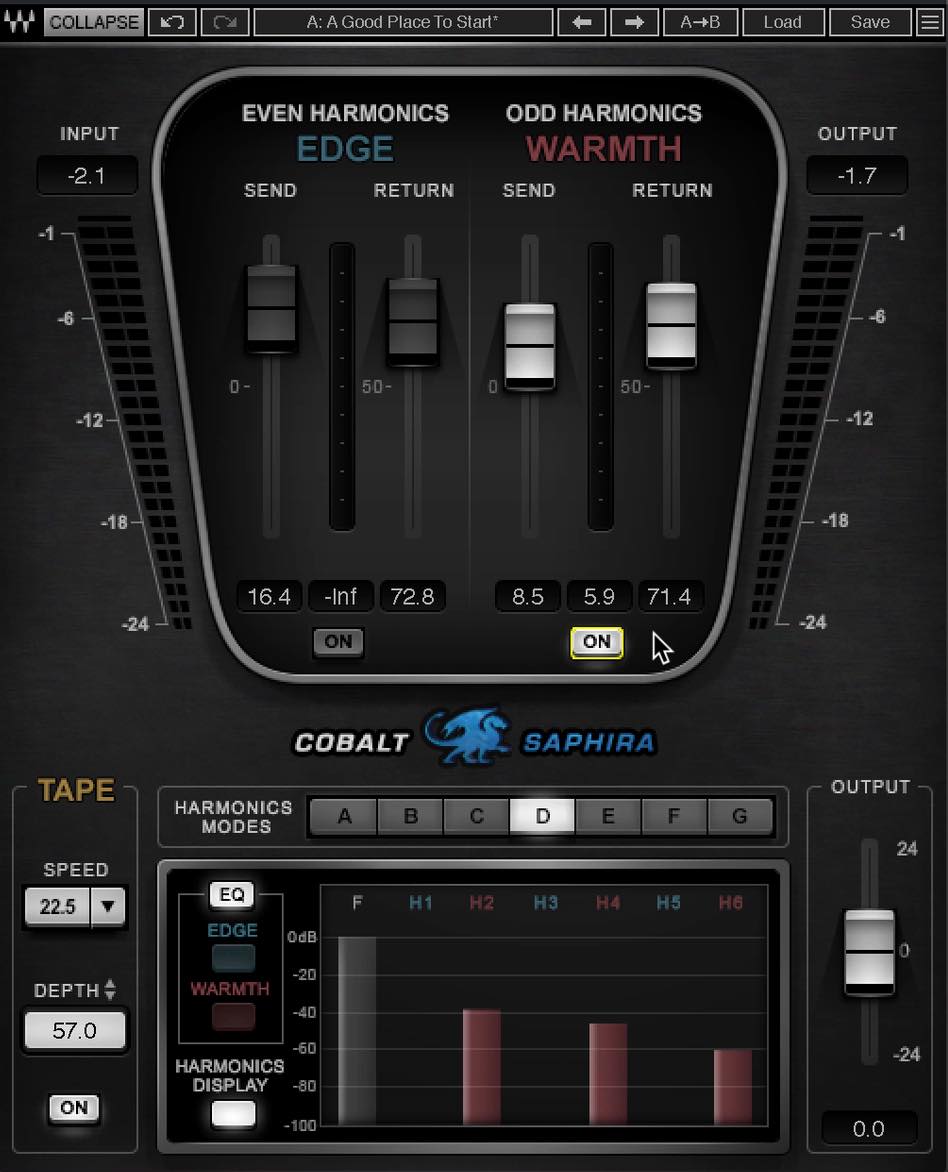

次に、奇数倍音を足してみましょう。Odd Harmonicsをオンとし、Returnを上げてみます。

このようにほぼ奇数倍音のみが出ていますね。

フレーズを弾いてみると、奇数倍音だけに三角波の音に近づいたような感じがします。

Sendを上下させると、やはり倍音の分布が変化します。

ここで参考までに、アナログ・モデリング・プラグインを使って倍音付加の様子を見てみましょう。

まずは、CLA-2Aです。

偶数も奇数も付加されますが、高域になるにつれて奇数の方が多い印象ですね。

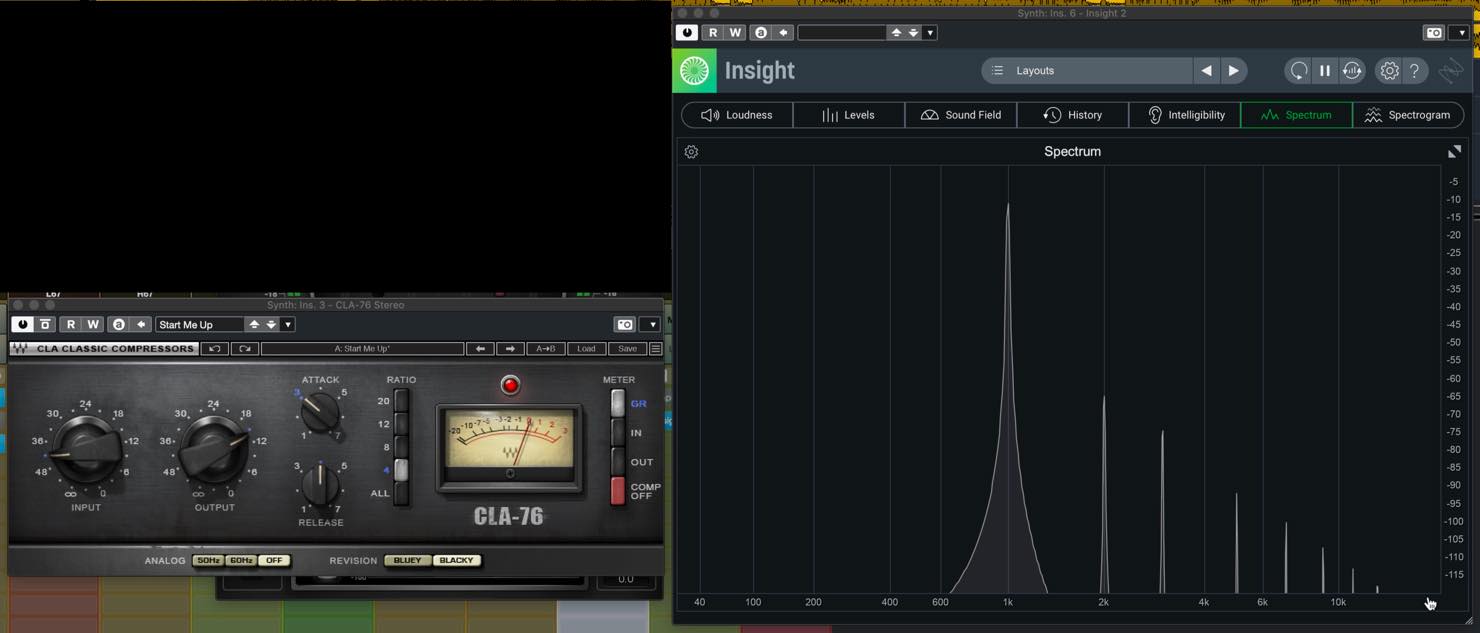

続いて、CLA-76。

第2第3倍音はしっかり出ていて、それより上は奇数倍音のみとなっています。

いずれも通すだけとしていますので、実際にコンプレッションがかかるとまた変化するでしょう。

このようにアナログ・モデリング・プラグインによって倍音が付加され、それぞれキャラクターが違うことがわかりましたね。このキャラクターも含めて選択していくということになりますが、倍音の部分にフォーカスして自分好みに調整できるのが、WavesのCobalt Saphiraということになります。

Waves Cobalt Saphiraによる検証(トラック)

さてここからは、Cobalt Saphiraを楽曲に対して適用し、倍音の効果を検証してみましょう。

ドラムバス

まずはドラムバスです。サンプル音源はこちら。

▶︎ドラムバス 適用前

偶数倍音からいきます。

▶︎ドラムバス 偶数倍音

Returnをマックスに上げると流石に歪みますが、適度なところまで下げると、程よくアタック成分が強調され、キックやスネアにパンチが出てきましたね。わかりやすくパンチを出したいなら、Sendはマックスでもいいでしょう。このパンチ感が、EDGEという名称が付けられている所以かと思います。

一方でサウンドが劇的に変化するというわけではなく、やや音が太くなって、アナログらしいモチっとした質感になった印象です。このような変化は一般的には「温かみ」と言われます。Saphiraの場合奇数が「Warmth」となっていて紛らわしいのですが、先述したように、偶数倍音は「温かみ」と「パンチ」の両面を持っていると覚えておいてください。

続いて奇数倍音です。

▶︎ドラムバス 奇数倍音

Returnを適度な値に調整すると、アナログっぽい飽和感とともに、コンプを通したようなまとまり感が出てきますね。一方で金物やスネアの高域などは少し元気になって全体の明瞭感が増したように感じます。

Sendは上げすぎると少し音が細くなる感じがするので、こういったケースでは偶数よりも抑え目くらいがいいでしょう。

SaphiraにおいてWarmthと名付けられているのは、この飽和感・まとまり感のためかと思います。ただし明瞭感も同時に出てきていますから、奇数倍音にもこのような両面があると覚えておいてください。

マスターバス

次はマスターバスに適用してみましょう。サンプル音源はこちら。

▶︎マスターバス 適用前

偶数倍音から付加してみます。

▶︎マスターバス 偶数倍音

ドラムのパンチ感が出たのはもちろんなのですが、中低域あたりの充実感、特にベースですね、密度が増して骨太な印象になったと思います。

この辺りでやはり、「パンチ」「温かみ」の両面の効果が、ミックス全体に現れてきていますね。

続いて奇数倍音です。

▶︎マスターバス 奇数倍音

こちらはやはり効果が非常にわかりやすく、ドラムの金物やスネアだけでなく、ギターの存在感が増し、音像が明瞭になったように感じます。音圧感を出すのにも奇数倍音は有効ですね。

一方で、トランジェント的には少し丸くなり、全体的に楽器間の隙間を埋められたような印象で、一体感が出てきているように思います。

このように検証してきましたが、もちろん偶数/奇数は同居できないわけではないので、それぞれの特徴を掴んで、うまくブレンドしながら好みのフィーリングを目指していただければと思います。

ちなみにこのCobalt Saphiraでは、倍音の構成や強さのタイプを選択したり、偶数倍音/奇数倍音それぞれに個別のEQをかけたりといった、細かな設定も可能です。この辺りを駆使して、自分だけのオリジナルのアナログ感を目指してみてもいいかと思います。

あるいは、お手持ちのアナログ・モデリング・プラグインが付加する倍音を分析して、奇数/偶数どちらの要素が強いのかなどがわかれば、それを元に使い分けていく基準になるかもしれません。

このように非常に奥深いアナログ・モデリング・プラグインや倍音の世界ですが、その原理を少しでも理解しておけば、きっとミックスの一助になると思います。

ぜひご自身のプラグインや楽曲でも試してみてください。

知って得する!倍音とミキシングの関係

アナログ機材や、そのモデリング・プラグインによる効果として有名な「倍音」について、それがミキシングにおいてどのような意味を持つのか、その原理を少しでも理解しておけば、きっとミックスの一助になると思います。

詳細:https://t.co/QSC8cjbooj#DTM pic.twitter.com/OL2zEfoUeE

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) January 10, 2021

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru