DTM上達「EQ編」ベーシックなEQにも違いがある!3製品の特徴を比較

自分にマッチしたEQをチョイスしよう

今回はイコライザー特集ということで、代表的な3社のEQの特徴をご紹介しつつ比較していきたいと思います。

今回取り上げるEQはこの3つです。

どれもメインEQになりうる汎用的なEQですね。

EQはどのDAWにも標準で装備されていて、「これで十分」と思っている方も多いかと思いますが、EQの性能や自分との相性一つで、クオリティや作業効率が大幅に向上する可能性があります。

検証の価値はあると思いますので、今回の動画で興味を持っていただければ幸いです。

それでは、一つ一つ見ていきましょう。

DTM上達「EQ編」3製品の特徴を比較

McDSP Filterbank

まずご紹介するのは McDSP Filterbankです。

Filterbankは、古くから業務用スタジオなどで定番の地位を得ているEQで、その信頼性は折り紙つきと言っていいでしょう。

内部処理として64bit floatを採用していることから、録り音のリアリティを損なわないイコライジングを実現しています。

また、内部的にレベルオーバーした際にはアナログ・サチュレーション・モデリングが作動する仕組みとなっており、デジタルクリップが起こらないのはもちろん、極端な値を設定しても破綻しないアナログライクな効き味が特徴です。

特徴1:レスポンスの良さ

ポイントを動かしてみると、レスポンスが非常に良く、ヌルヌルと滑らかにかかります。この感覚はちょっと他のEQにはなく、癖になりそうな感じです。実際ポイントを探る際に大きなアドバンテージになると思います。

特徴2:アナログ・サチュレーション

音質的には温かみのある印象です。試しにインプットをあげて全体をレベルオーバーさせてみると、心地よい歪みが発生します。エフェクターとして使ってみるのも面白いかもしれません。

特徴3:シェルビングカーブ設定の自由度の高さ

さらに、Filterbankの特徴として、ハイシェルフ、ローシェルフのカーブ設定の自由度が挙げられます。

ハイシェルフ、ローシェルフのセクションにある3つの数値で、上からPEAK、SLOPE、DIPとなっています。

これらによってシェルビングの形状を自由にデザインすることができます。一般的なEQではこれらの設定は固定で、それがEQの個性ということになっているのですが、Filterbankでは様々な個性を自分で生み出すことができるわけですね。

- PEAK:値が大きいとシェルビングの湾曲した部分が持ち上がり、明るくパンチのあるサウンドになりますね。逆に小さくすると滑らかなカーブとなり、マイルドで自然な印象です。

- SLOPE:シェルビングの傾斜角度を決めていきます。小さめの値では狙いはルーズになりますが自然なEQ、大きめの値ではポイントを狙ったEQとなります。

- DIP:シェルビングカーブの外側にできる凹凸をコントロールします。値を大きくすると、反動のように凹凸が大きくなり、EQ効果がより明確になります。

このように様々な特徴があるFilterbankですが、人によっては、バンド数の少なさや、ハイパス/ローパスフィルターの自由度の低さに少し不満があるかもしれません。

その場合、バンドルされているP606、F202をチェーンすることで補うことができます。

P606はピークタイプ6バンド構成で、ここまで見てきたE606よりも、Qを鋭くすることもできます。

F202はハイパス/ローパスの2バンドですが、それぞれスロープを4段階から選択でき、カットの手前にピークを作ることで、レゾナンスのような効果を得ることもできます。

この辺りの組み合わせを煩雑に感じるかどうかで、好みが分かれるかもしれません。

SONNOX Oxford EQ

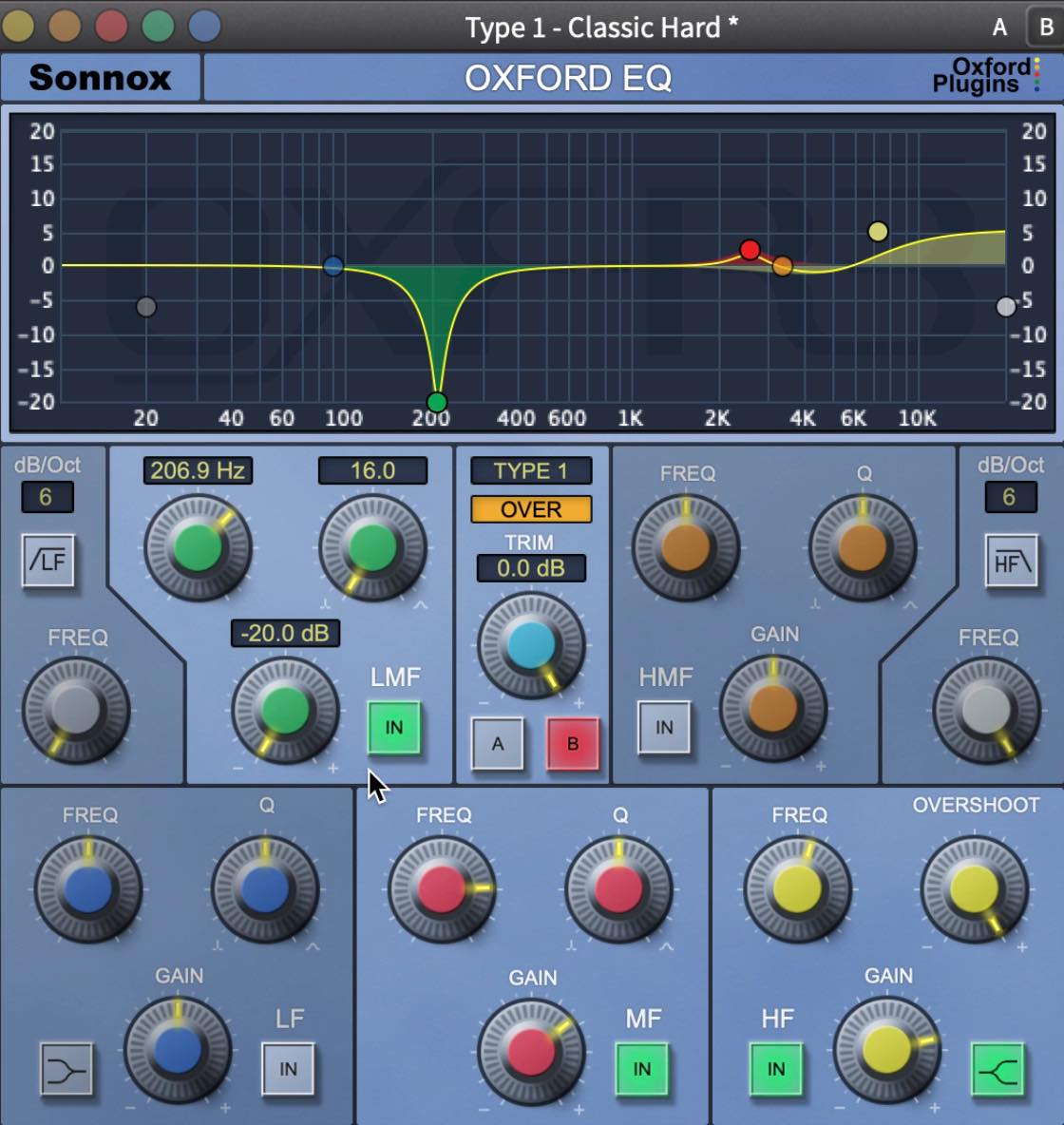

次にご紹介するのが Sonnox Oxford EQです。

業務用コンソールとして名高いSONY OXF-R3のEQセクションをプラグイン化した独立5バンド構成のEQで、カットの際の切れ味の鋭さや、クリーンな出音に定評があります。

HFとLFはシェルビングとピーキングの切り替えが可能です。シェルビングでは、Qでディップを作ることができます。

特徴1:シャープでクリーンな出音

大きくブーストしてみると、Filterbankの温かみのあるサウンド比べて、シャープで解像度の高い印象のサウンドになります。

ディップの効きも鋭く、非常に分離の良い効き方をします。

特徴2:切れ味鋭いカット

また特筆すべきは、ピーキングでQを狭めて狙った時の切れ味です。

本当に狙った箇所のみをカットするような感じで、他の帯域への影響が最小限に抑えられているのがわかります。

この分離感は中々他のEQでは得られないように思います。ボーカルの不要なピークや濁りをカットする際にも活躍しそうですね。

特徴3:カーブタイプの豊富な選択肢

ローカット、ハイカットの角度については、FIlterbankよりも選択肢が豊富です。6dB/Octから、36dB/Octまで細かく設定が可能となっています。

また、ピーキングのカーブ特性については、中央のTYPEで選ぶことができます。

- TYPE1:ゲインの増減にかかわらず一定のQ

- TYPE2:カット時にQが鋭くなる

- TYPE3:増減が小さいほどQがなだらかに

- TYPE4:増減が小さい際にさらになだらかなQ

加えて、A/B比較や、アンドゥ/リドゥなど、操作周りの機能がしっかり装備されているのも嬉しいところです。

FIlterbankと比べると、レスポンスの良さではFIlterbankに軍配が上がりますが、帯域選択のキレの良さ、出音の透明感においては、Oxford EQにアドバンテージがありそうです。

Waves H-EQ

最後にご紹介するのが、Waves H-EQです。

WavesのHシリーズは、アナログとデジタルのHybridを意味するHを冠していますが、このH-EQもまさしくその名にふさわしいイコライザーです。

レスポンスはFilterbankほどではないですが良好で、出音はOxford EQのクリアさには届かないものの、一般的なEQとしての基準はクリアしています。カットのキレはOxford EQに負けず劣らずでいい線いっていると思います。

Digital2設定(後述)では、ハイシェルフ/ローシェルフのディップの形状をQで変えることもできます。ハイカット/ローカットもQによって急峻な角度を設定することが可能です。

特徴1:アナログタイプも選択可能なカーブ設定

各バンドに配置されているTのパラメーターでは、EQのタイプを設定することができます。

ModernやVintageと付いているものは、実際にあるアナログ機材をシミュレートしたもので、Digitalはオリジナルのカーブとなっています。

それぞれモデルとなった機材は、US VintageがPultec、UK Vintage 1がNeve 1073、UK Vintage 2がNeve 1081、US ModernがAPI、UK ModernがSSLとなっています。これらの効き方を知っていて、それ風に仕上げたい、という場合にはアナログシミュレート系を選択するといいでしょう。いずれを選択するかによって、Qの有無、効き方などが変わってきますので、ぜひ試してみてください。

特にアナログにこだわりはなく、汎用的なEQとして使いたい、という場合は、Digital 2がオススメです。いずれのバンドにもQがあり、かなり狭いQでピンポイントに狙うこともできます。

特徴2:スペクトラムアナライザーを装備

見ての通りですが、スペクトラムアナライザーを装備しています。これはやはり、モニター環境が整っていない場合などには非常に便利な機能です。

特徴3:バンドソロが可能

バンドごとのソロ試聴を行うことができます。どの帯域にどんな成分が含まれているのか、耳でしっかりと確認することもできるわけです。アナライザーと合わせて見ることで勉強にもなりますね。

特徴4:M/S処理が可能

もう一つチェックしておきたいのが、左下のモードセクションです。ステレオ素材の場合、こちらのリンクを外すことで、LR個別のEQを行うことができます。これはWavesのQシリーズでもおなじみの機能ですね。

さらに、このSTEREOと書かれているモードスイッチをクリックすると、M/Sモードに切り替えることができます。センター定位のMID、左右に広がっているSIDEのサウンドに対し、個別のEQ処理が行えます。

例えば、SIDEの低域を多めにカットすることで、キックのサウンドをタイトにしたり、ハイシェルフでサイドのみブーストすることで、ハイハットの広がりを増したり、といった、帯域別のM/S処理が可能となります。もちろんマスタリングにも活用できますね。

このように、FilterbankやOxford EQと比べると、かなり現代的な機能が多いのがH-EQの特徴です。初心者にもお勧めできるEQかと思います。

以上、今回は3つのEQを取り上げ、特徴やそれぞれの強み、弱みなどをご紹介しました。

このような汎用的なEQでも、効き方や出音に意外と個性があるということがお分かりいただけたかと思います。

皆さんも是非、自分のニーズにマッチしたEQを探してみてください。腕が上がってきたら、シーン別に2つ3つ使い分ける、というのもアリだと思います。

▶︎製品のご購入 (以下アフィエイト・PRリンクを含みます)

・McDSP Filterbank:https://bit.ly/3gdAu5E

・SONNOX Oxford EQ:https://bit.ly/34fSQ3q

・Waves H-EQ:https://bit.ly/3gfMsLO

このような記事も読まれています

DTM上達「EQ編」代表的な3社の製品を比較

今回は、イコライザー特集ということで、ベーシックな3つのEQをご紹介しつつ、機能や特徴を比較していきたいと思います。・McDSP FilterBank

・Sonnox Oxford EQ

・Waves H-EQ詳しくはコチラ:https://t.co/cSGzp7Yqri pic.twitter.com/WITJeUAqsl

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) August 22, 2020

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru