【DTM】宅録ボーカルミックスの基本プロセス 〜基礎処理編〜

宅録でもクオリティを追求しよう

今回から2回に渡って「宅録ボーカルミックスの基本プロセス」と題してお送りしていきます。

DTMが普及し、近年では自宅の部屋でレコーディングを行うという方もかなり増えたのではないでしょうか。ただ、やはり環境的な制約から理想的な音が録れないといったケースも多いことでしょう。

今回の企画では、そのような録音環境が悪いボーカル・テイクを、いかにクリーンにし、かつ楽曲になじませていくか、そのプロセスをお見せしていきたいと思います。

第1回の流れは以下の通りです。

- 1RX でノイズ処理(De-Reverb、Spectral De-Noise)

- 2イコライザー(H-EQ)で不要な低域と耳障りなピークをカット

- 3リミッター(L1)で突発的なピークを抑制

- 4ディエッサー(Sibilance)で歯擦音を抑制

- 5コンプレッサー(CLA-76)でダイナミクス処理

これらはいわゆる、楽曲に馴染ませる前の基礎処理です。以降は第2回に続きます。

それでは、順を追って見ていきましょう。

宅録ボーカルミックスの基本プロセス 〜基礎処理編〜

RX でノイズ処理(De-Reverb、Spectral De-Noise)

最初に、処理前のボーカル・テイクを聴いてみましょう。

宅録にありがちな、エアコンの環境ノイズや、部屋の反響音などが混ざってしまっていますね。

これを、iZotopeのRXを用いて取り除いていきます。

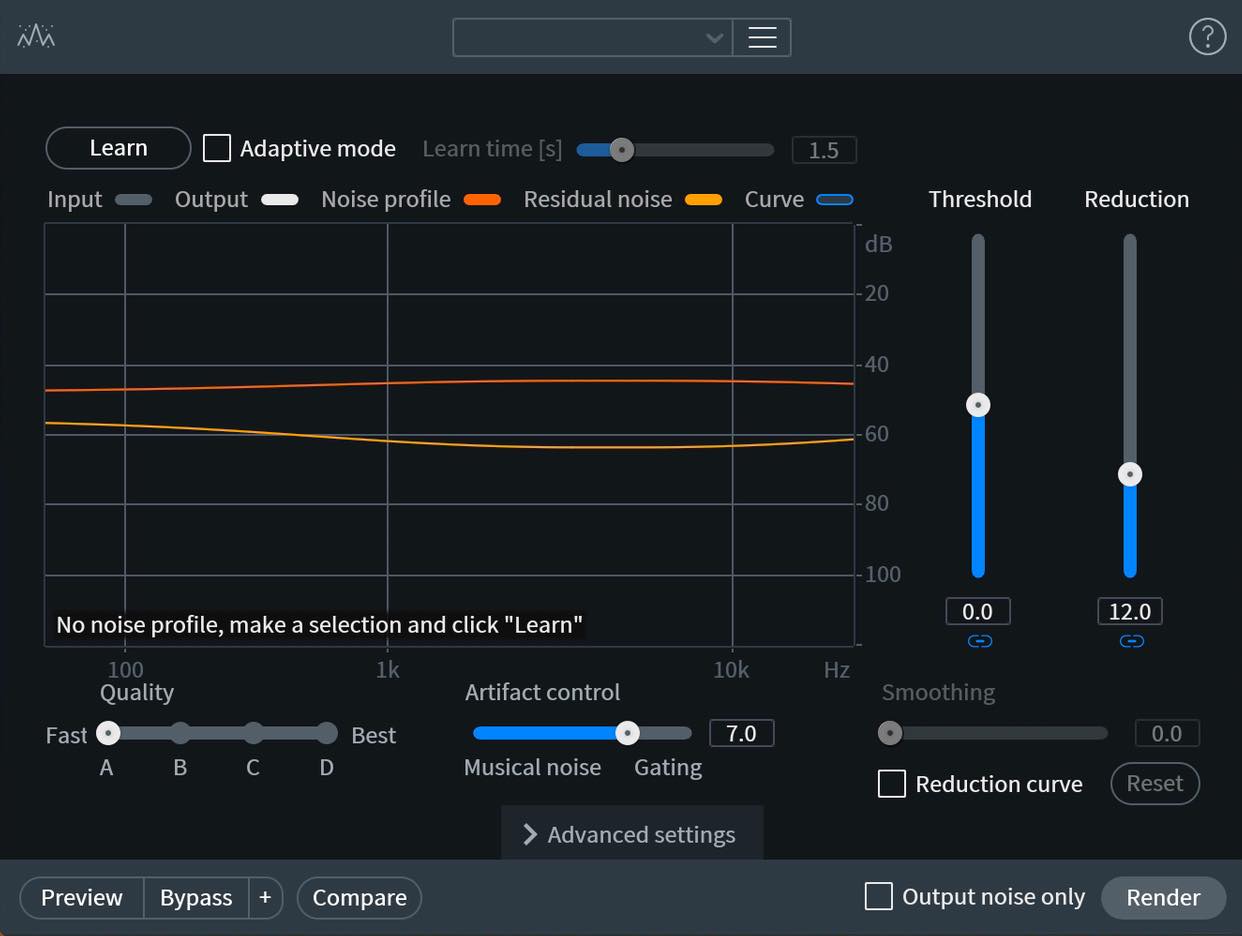

まず使用するモジュールは、Spectral De-noise。問題のノイズのプロファイルを分析して取り除いてくれるというものです。これで環境ノイズを処理していきましょう。

使い方はとても簡単で、まずノイズのみの部分を範囲選択し、Learnボタンを押します。ほぼこれだけでOKです。

加えて言うならば、QualityをBest、Artifact controlを左に振り切ってみましょう。これで問題なければこの設定がオススメです。音声に異常が出たら、Artifact controlを右に戻します。

このように綺麗にノイズが取れました。

パラメーターの詳細を知りたい方は、別動画で解説していますので、そちらもご覧ください。

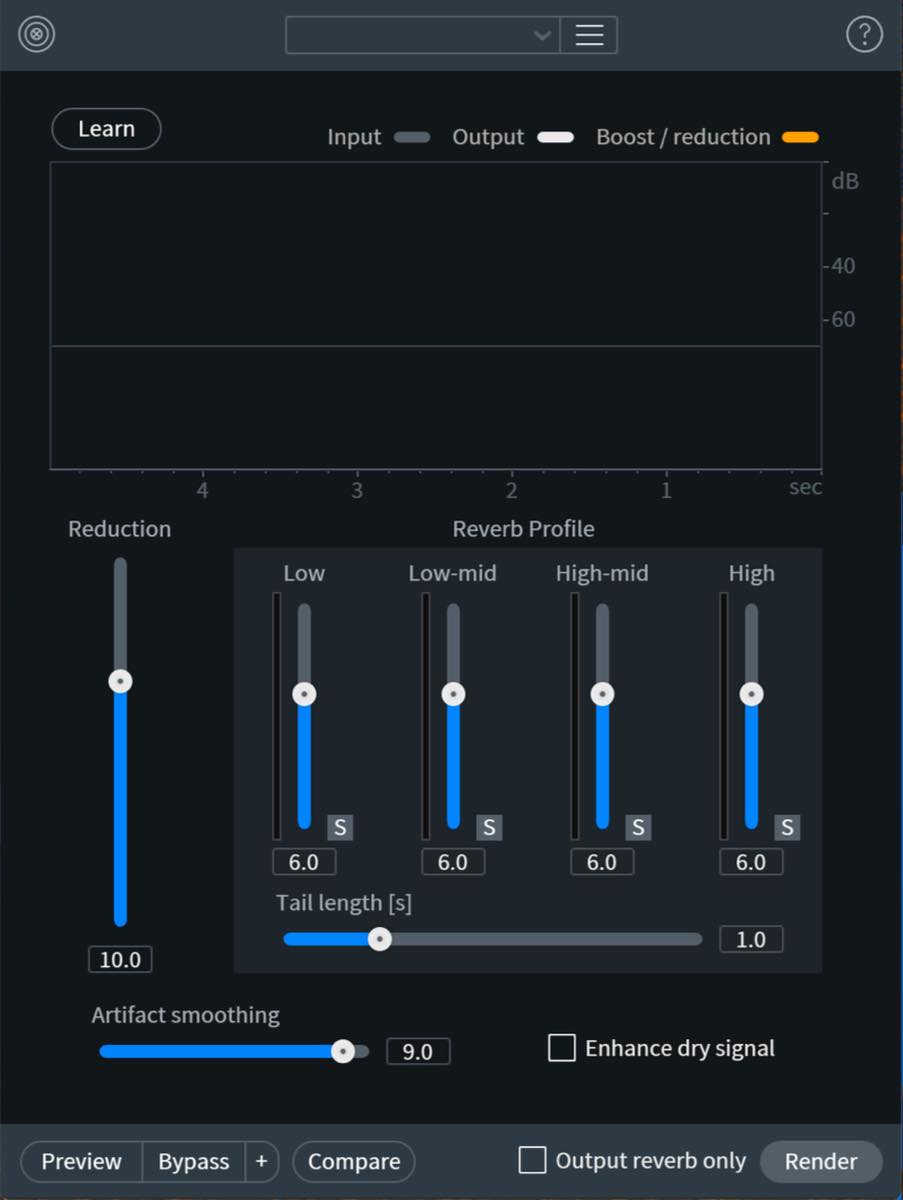

続いて、部屋の反響音を取り除きます。使用するモジュールはもちろん、De-reverbです。

その名の通り、リアルな反響音やリバーブエフェクトなどを取り除いてくれるというものです。

こちらも非常に簡単です。

今度は範囲選択をせず、Learnボタンを押しましょう。全体を分析し、最適な設定を提案してくれます。プレビューし、効きが強すぎる場合Reductionを減らして調整します。ドライ成分を強調する「Enhance Dry Sygnal」を入れておいてもいいでしょう。

このように反響成分がほぼ取り除かれました。

こちらもパラメーターの詳細を知りたい方は、別動画で解説していますので、そちらもご覧ください。

イコライザー(H-EQ)で不要な低域と耳障りなピークをカット

まずはカット系のイコライザーです。イコライザーは後にも挿すのですが、ここではカットのみを行います。

イコライザーの基本中の基本といえばローカットです。H-EQのスペクトラムアナライザーを見ながら調整してみましょう。RXでノイズ処理を行った際にローはバッサリとカットされていますが、ここは念の為に100Hzちょっとまでカットしておきましょう。

ボーカルの低域に関しては、取りきれなかったリバーブのせいか少し重たい感じもするので、200Hz付近をローシェルフでややカットしておきます。

高域に関しては、耳障りなピークを探してカットします。その際は、Qを最も狭くした状態で一旦ブーストし、ポイントを探します。見つかったら、そのままゲインを下げて-6dB程度カットします。

リミッター(L1)で突発的なピークを抑制

続いては、リミッターです。このリミッターは必須ではありませんが、もし波形を見て突発的なピークがある場合は入れておきましょう。

今回のケースでは随所に突発的なピークが見られますが、De-reverbの処理の際に増幅されたものと思われます。これらを、後にコンプレッサーをかける前に押さえ込む目的で、リミッター処理を行います。

L1で音量感を変えずにリミッティングを行うには、THRESHOLDとOUT CEILINGの間のLINKマークを下にドラッグします。

突発的なピーク時に反応し、通常部分では反応しない程度に下げていきます。

ディエッサー(Sibilance)で歯擦音を抑制

続いては、ディエッサーです。

今回はこのSibilanceを使用します。非常に簡単で手早くディエッシングを行うことができます。

まず素材に近いプリセットを選びましょう(今回はFemale Vocal)。そして、なるべく歯擦音のみに反応してリダクションが出るよう、パラメーターを調整します。

歯擦音以外に反応しがちな時は、まずDetectionを左に回してみましょう。続いてスレッショルドとレンジを調整して、かかりの深さをコントロールします。

調整の際には、MONITORボタンを押して検知されている歯擦音だけを聴いてみるのもオススメです。どのような音が抑えられているのかを知ることができます。

コンプレッサー(CLA-76)でダイナミクス処理

続いては、コンプレッサーでダイナミクスを整えていきます。

今回はCLA-76のBlueyを使用します。Blackyに比べて内部的なスレッショルドが低めのため、インプットを突っ込む量が少なめで済み、色付けが少ないように感じます。

さて設定ですが、レシオは標準的な4、アタックはこれも標準的な3の位置で始めてみましょう。ボーカルの場合、概ねこれで上手くいきます。

ゲインリダクション-6dB程度を目安とし、0との間で満遍なく動くようにインプットを調整します。その際、リリースも同時に調整しましょう。この2つの兼ね合いでコンプのニュアンスが大きく変わります。

今回はしっかり音量差を均して前に張り付くようなボーカルとしたかったので、やや深めにリダクションが出るよう設定し、その分音量差にキビキビと追従するようリリースを早めとしました。ナチュラルにかけたい場合は、逆にリダクションを浅めにして、リリースを遅くしましょう。

コンプ具合が決まったら、バイパスと比較しながらOutputを調整します。バイパスの状態と、あまり極端に音量感が変わらないようにしましょう。

ここまでで基礎処理は終わりです。まずこういったプロセスをしっかりと行なっておくことが重要となります。

次回はこの先の曲に合わせた色付けや馴染ませのプロセスに入っていきます。

▶︎製品のご購入 (以下アフィエイト・PRリンクを含みます)

・iZotope RX 8:https://bit.ly/2RGmmYy

・Waves H-EQ:https://bit.ly/32HGDDz

・Waves L1 Limiter:https://bit.ly/3mv5ORA

・Waves Sibilance:https://bit.ly/3mxP5Nx

・Waves CLA-76:https://bit.ly/2ZMH79G

これらの記事もオススメです

ボーカル録音のクオリティーを上げる リフレクションフィルター

更に高音質なボーカルレコーディングのために 楽曲クオリティを高めるために重要なこと。 それはレコーディングの段階で可能な限り良い音で収録するということです。 特に楽曲

ボーカルレコーディング虎の巻

宅録でのボーカルレコーディングについて、ビギナーの方はもちろん、経験者の方も改めてご確認いただきたいポイントを詳しく解説します。

ボーカルレコーディング虎の巻2 ステップアップ編

レコーディング機材をステップアップし、使いこなす 前回の記事では、ボーカルレコーディング時に最低限必要なものと、 録音時に注意すべき点について解説しました。 レコ

ボーカルレコーディングのためのマイクセッティング 5つのポイント

自宅でボーカルを綺麗にレコーディングするために ここではDTMでボーカルを最適にレコーディングするためのマイクセッティングポイントを解説していきます。 ご紹介する各ポイント

🎙宅録ボーカルミックス〜基礎処理編〜🎙

今回から2回に渡って、録音環境が悪いボーカル・テイクを、いかにクリーンにし、かつ楽曲になじませていくか、そのプロセスをお見せしていきたいと思います。

まずは楽曲に馴染ませる前の基礎処理編です。

詳しくはコチラ:https://t.co/kymsgNlVVI#DTM pic.twitter.com/zUduwM92B1

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) September 26, 2020

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru