ミックスが上手くなるTIPS 「Waves CLA MixHub」を用いたミキシング

CLA MixHubを活用して直感的なミックスを

今回はWavesのCLA MixHubを用いたミキシングについて解説していきます。

CLA MixHubは著名なエンジニア、クリス・ロード-アルジ氏監修の元、同氏の所有するコンソールをモデリングしたチャンネルストリップであり、かつマルチチャンネル対応で迅速なワークフローを実現する画期的なプラグインです。

それでは、CLA MixHubがミキシングにどんなアドバンテージをもたらすのか、詳細を見ていきましょう。

ミックスが上手くなるTIPS 「Wave CLA MixHub」動画

製品リンク : Waves CLA MixHub

CLA MixHubの基本機能

まずは簡単に、CLA MixHubについてご紹介しておきましょう。

このプラグイン、一見するとただのチャンネルストリップのように見えます。

インプット、EQ、ダイナミクス、アウトプットがまとめられていますね。

面白いのが、途中にWavesのプラグインを1つインサートできる点です。

EQ、ダイナミクス、インサートは、このように順番を自由に入れ替えることもできます。

さて、このCLA MixHubにはそれだけに留まらない機能があります。

それがバケットという概念です。

複数トラックの一元管理を可能にするバケット

CLA MixHubはマルチチャンネルに対応しており、このように複数トラックにプラグインを挿しておくと、それらを一元管理することができるのです。

実際にやってみましょう。

まず右上のBUCKET VIEWをクリックします。

このような画面が表示されますが、これはバケットが空であることを示しています。

上に8つの番号を振られたタブがありますね。これがバケットの単位で、最大8つのバケットを作成することができます。

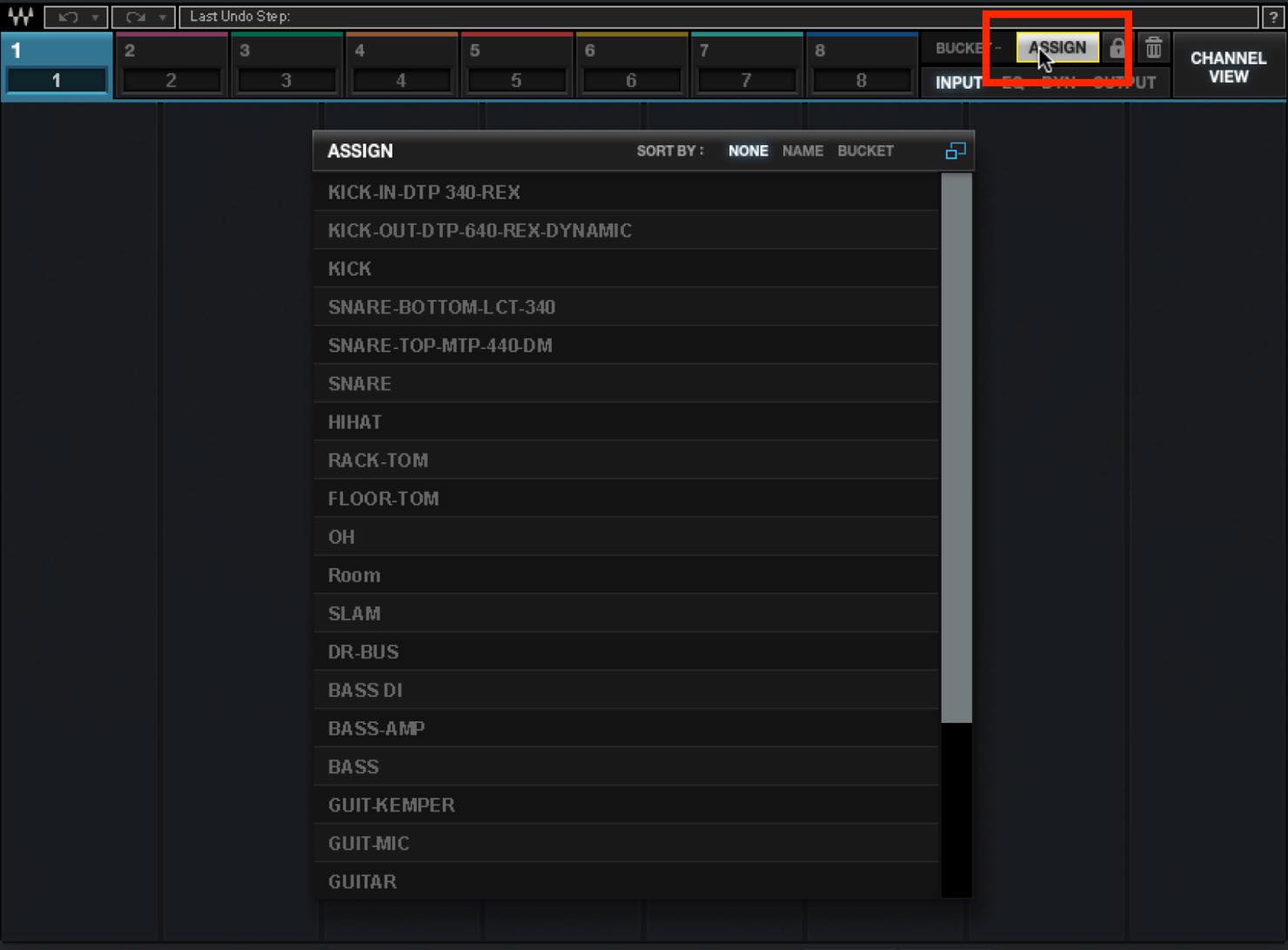

バケットにトラックを割り当てるには、右上のASSIGNボタンをクリックします。

このように、CLA MixHubをインサートしているトラックが表示されました。

この中から任意のトラックを選択していきます。1バケットには最大8トラック割当てることが可能です。今回はドラム系のトラックを選択してみましょう。

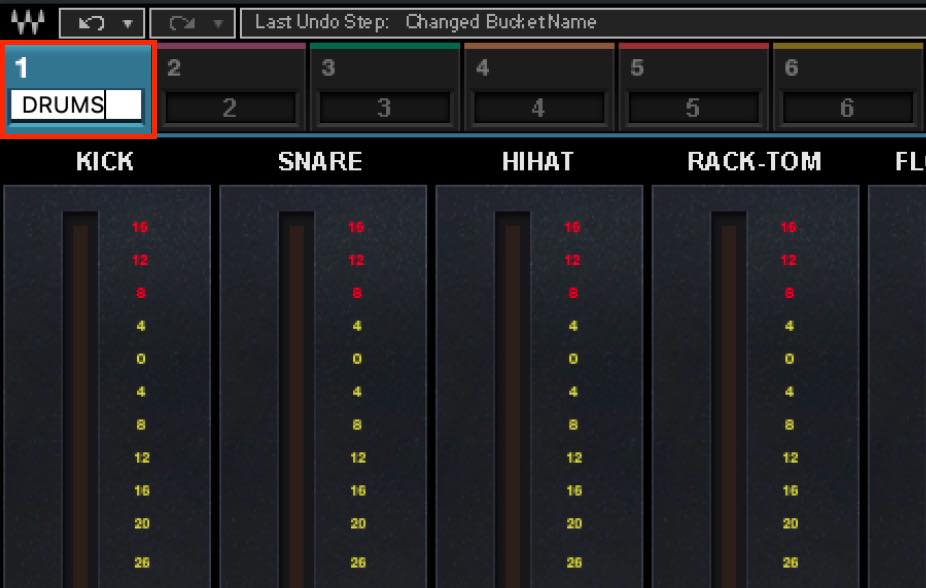

そしてASSIGNの画面を閉じると、このようにドラム系のトラックのインプットモジュールが横並びに表示されています。

もちろんモジュールは切り替え可能で、メニューからEQ、ダイナミクス、OUTPUTと選択することができます。

既にお分かりかと思いますが、チャンネル名はDAW側のトラック名がそのまま引き継がれます。

バケット名は、デフォルトで数字となっているところをダブルクリックし、任意の名前をつけることが可能です。

その他のバケットにも同様に割り当ててみました。

バケットの色で塗り分けられているのでわかりやすいですね。

バケットは、DAWのトラックにインサートされているどのCLA MixHubからも、同様にアクセスすることが可能です。

もちろん全ての操作は同期されますので、複数のプラグイン画面を立ち上げることなく、基本は1画面の中でミックスに集中することができるわけです。これがCLA MixHub最大の特徴と言えます。

ミキシングにおける活用例

例としてドラム系のインプットモジュールを見てみましょう。

インプットゲインにはLINEとMICの2つがあり、LINEは色付けなくゲインが上がりますが、MICはアナログテイストのサチュレーションを伴いながらゲインが上がります。

いくつかMICゲインを上げてみましょう。

ゲインを上げるともちろん音量も上がりますので、大きくなりすぎたと感じたトラックは、すかさずアウトプットモジュールに移動して下げることができます。

スネアや金物系は少しゲインを上げると輪郭が出ていい感じになりますね。

インプットモジュールにはフィルターもありますので、こちらでローカットも行なってみましょう。

キックは可聴範囲外の20Hzくらいまで、スネアは胴鳴りの手前あたり、180Hzくらいまで、ハイハットはバッサリと300Hzくらいまで切ってみます。

不要な低域をカットして分離を良くすることはミックスの基本ですので、それを横並びで手早く行えるのはCLA MixHubならではと言えますね。

このようなワークフローを最大64チャンネルで行うことができますので、まさにアナログコンソールに近い直感的操作感覚です。

ここから更に、EQ、コンプと進んでも、この操作感はかなり重宝しますし、色々な活用方法が考えられそうですね。

逆にアナログコンソールに馴染みがない方にとっては、この感覚は新鮮なものに感じられるかもしれません。何より耳が鍛えられると思います。

ご興味を持たれた方は、ぜひトライしてみてください。

製品リンク : https://bit.ly/2UUQ2Uk

ミックスが上手くなるTIPS#1 Waves CLA MixHubを用いたミキシング

CLA MixHubは著名なエンジニア、Chris Lord-Alge氏監修の元、同氏の所有するコンソールをモデリングした画期的なプラグインです。

🎥YouTube:https://t.co/qMB8aTO21w📝記事:https://t.co/kVMeduxYzb@WavesAudioLtd @minetjp pic.twitter.com/CnVlFFKOgb

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) July 27, 2019

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru