MOTU渾身の オーディオインターフェイス「UltraLite mk5」レビュー

ミドルクラスの新しいスタンダードとなりえるか?

今回はDAWデジタルパフォーマーでも有名なMOTUが自信を持ってリリースしたオーディオインターフェイス「UltraLite mk5」のレビューをしていきます。

発売日から1年半ほど経過し、ネット上でも高い評価を目にする本機を1ヶ月ほど使用しました。

ここでは製品のサウンドを含め、スペック・機能・使い勝手をレビューしていきます。

価格が約10万円となるUltraLite mk5はミドルクラスの新しいスタンダードとなり得るのでしょうか?

MOTU UltraLite mk5 レビュー動画

UltraLite mk5 製品の特徴

サイズ/重さ

まずは仕様部分の確認です。

- 横 : 22cm / 奥行 : 17.5cm / 高さ : 4.5cm

- 重量 : 1.31kg

コンパクトで高級感のあるスチール製。

デスクの上に置いても邪魔になりにくく、もちろん持ち運びも問題なく行えます。

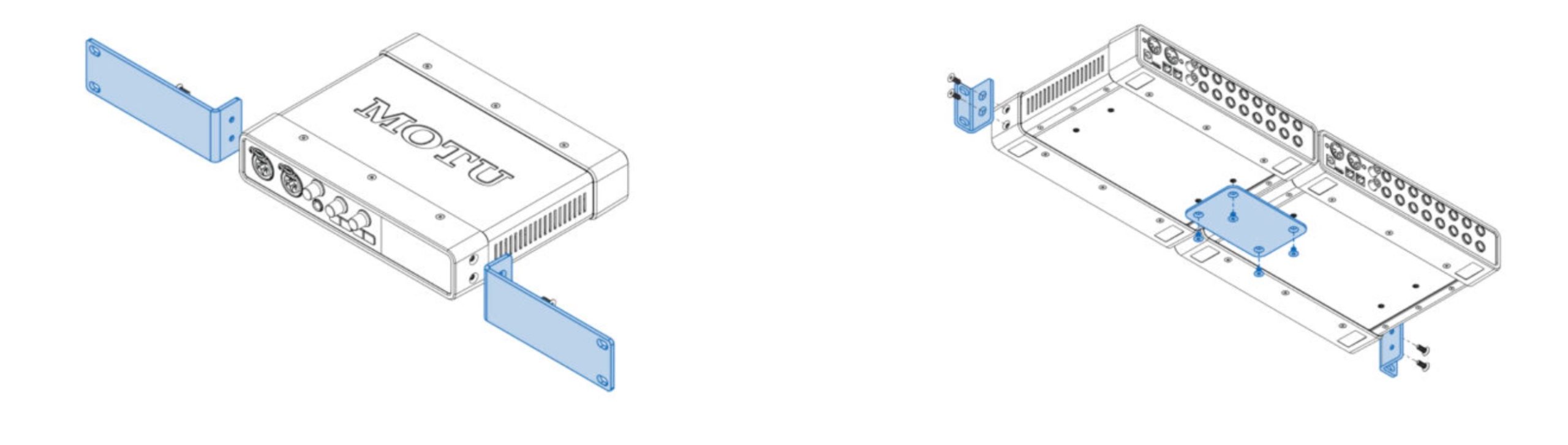

ハーフラックサイズで設計されています。

別売りされている専用のパーツを使用することで、2台を連結/1Uラックとして使用できます。

パソコンとの接続

製品を使用するまでの流れもスムーズです。

「UltraLite mk5」とパソコンをUSB-Cケーブルで接続します。

パソコンにUSB-C端子が備わっていない場合も本体に付属するTypeA-TypeCケーブルを使用して接続します。

本機は電源の供給が必要となり、付属のパワーサプライを使用します。

パソコン・電源の接続後、このPHONESボタンを長押しして電源を入れます。

パワーサプライを接続しても反応がないという場合はこの部分を確認してみてください。

再度、長押しすることで電源がオフになります。

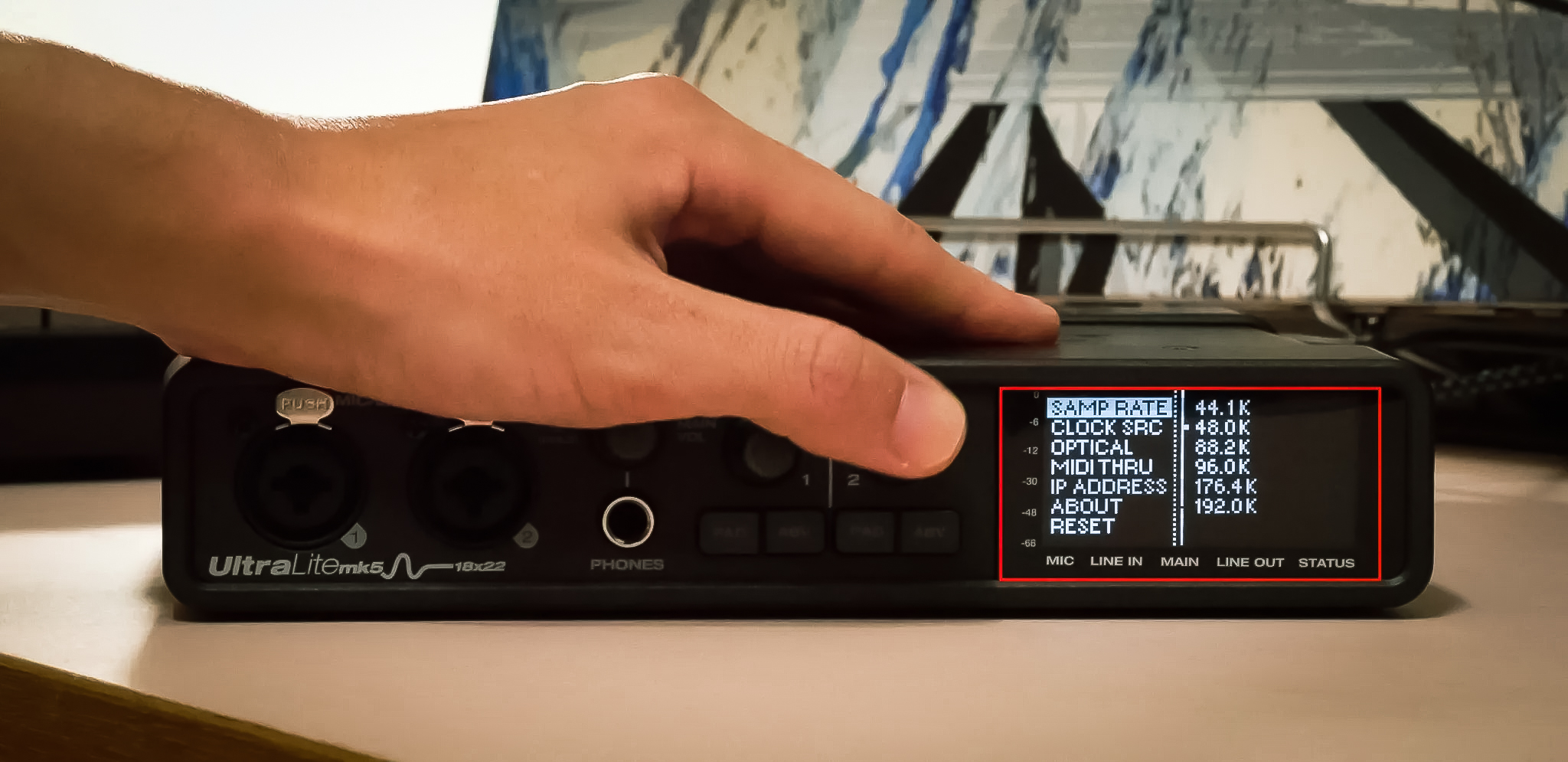

前面のディスプレイから重要項目を簡単に設定可能

前面のディスプレイから現在のサウンドの状況をすぐに確認/変更できます。

特にサンプリングレートは頻繁に変更することが多いため便利ですね!

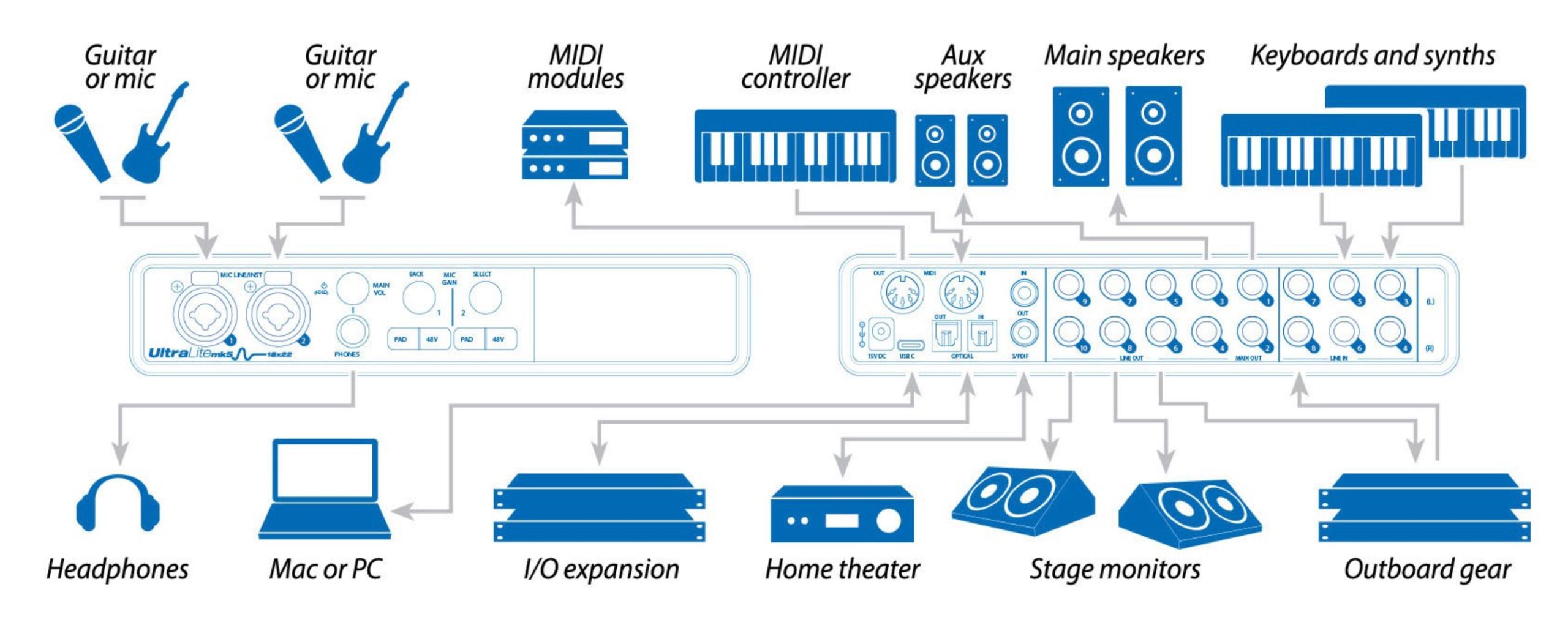

入出力について

本機は、最大で18chの入力と22chの出力が行えます。

- 2系統のマイク/ライン/楽器入力(+48Vファンタム電源)

- 6つのライン入力/10のライン出力

- ヘッドフォン出力

- 8チャンネルのオプティカルI/O(ADAT)

- ステレオTOSLink(オプティカルS/PDIF)への切り替え・サポートに対応

- MIDI端子 In/Outも装備

複数のハードシンセや楽器を常に接続しておくことや、複数のスピーカーへの出力も可能です。

個人スタジオでの使用と考えても十分なスペックと言えますね。

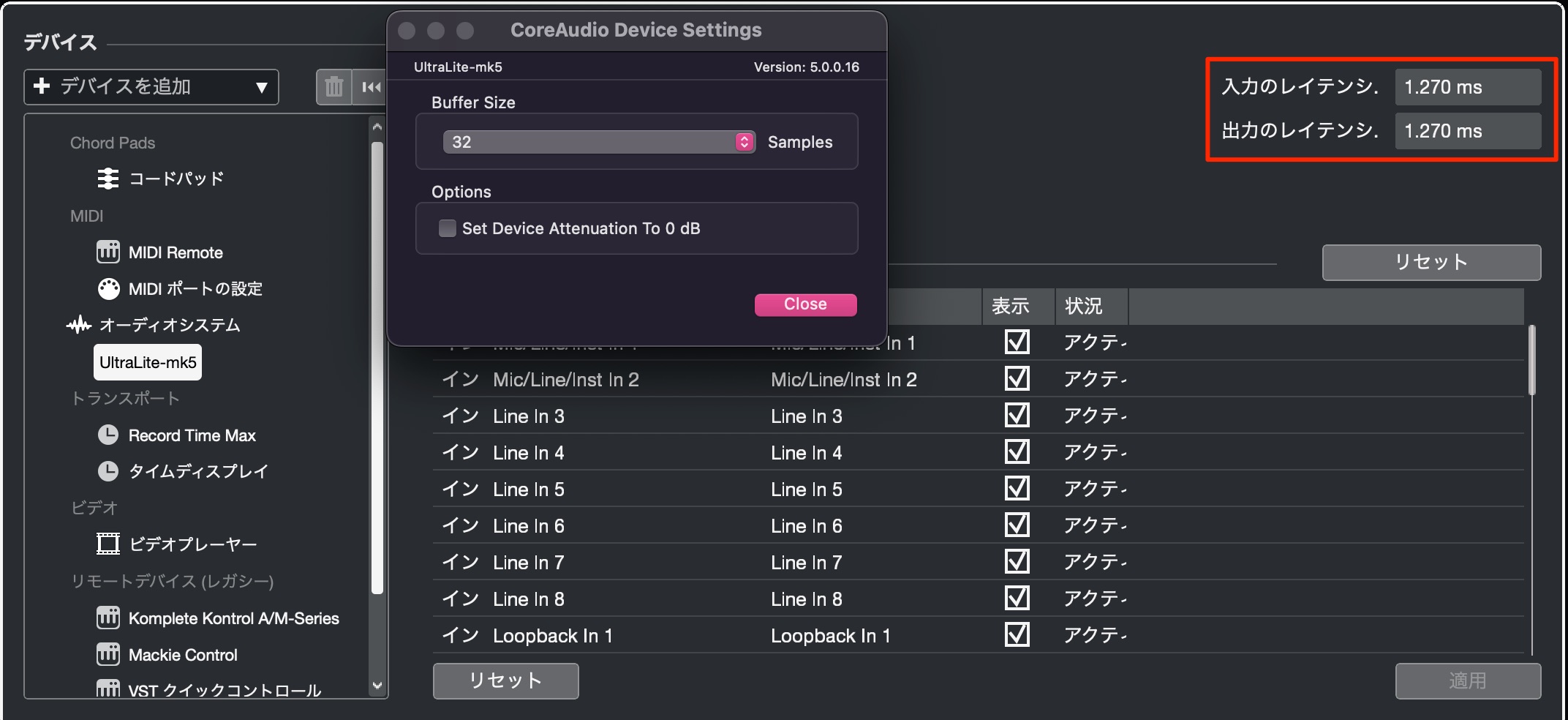

快適な演奏が行える超低レイテンシー

実際に楽器やMIDIキーボードを演奏する際に重要になるのが、音の遅延「レイテンシー」です。

Mac/Windowsの環境にドライバーが最適化され、超低遅延のパフォーマンスが実現されています。

バッファサイズを極限まで追い込んだ際の遅延がこのような形です。

入出力ともに1ms秒台(1000分の1秒程度)と優秀です。

この設定でギターを弾いてみましたが、とても快適に演奏が行えました。

シビアな演奏タイミングを求める方の期待に応えてくれそうです。

※パソコンスペックにより変動する点にご注意/ご了承ください

サウンドクオリティ

次に気になるサウンド比較を行なっていきます。

「UltraLite mk5」 のスペックがまとめられた表はこちらです。

クラス最高のオーディオ品質を誇ると謳われているおり、「125dBのダイナミックレンジ」「-114dBのTHD+N」という優秀な値が記録されており、これは同クラスのRME「Babyface」を凌駕する値です。

それではサウンドを聴いてみましょう。

ここでは1万円クラス/同じミドルクラスのBabyface/UltraLite mk5の3機種を比較していきます。

ボーカル単体

1万円クラス

10万円クラス(Babyface)

UltraLite mk5

ボーカル+オケ

オケと合わせたサウンドも確認してみます。

1万円クラス

10万円クラス(Babyface)

UltraLite mk5

高域の伸びがあり、サウンドが圧倒的に前に来ています。オケと混ぜた際に特に分かりやすいです。

1万円クラスのサウンドと比較すると、芯があり安定感のあるサウンドと言えます。これによって後のエフェクト処理も行いやすくなります。

Babyfaceとは好みが分かれるかもしれませんが、キメの細かさは「UltraLite mk5」が優勢と感じました。

クリーンギター(ライン録音段階のサウンド)

次にギターサウンドです。

1万円クラス

10万円クラス(Babyface)

UltraLite mk5

クランチギター(アンプシミュレーター)

上の素材にアンプシミュレーターを通したサウンドです。

1万円クラス

10万円クラス(Babyface)

UltraLite mk5

ボーカルと同様にサウンドの密度が高く、安定したサウンドが収録できました。

1万円クラスはどうしても耳に痛い周波数が目立ってしまいますが、BabyfaceとUltraLite mk5はこの部分が目立たず(他の帯域とのバランスが良い)とても聴きやすいサウンドで収録できています。

この点に最も大きな差が出ていますね。

出力サウンド比較

出力されるサウンドも比較を行います。

各製品の出力サウンドをマスターレコーダー「TASCAM DA-3000」で録音しました。

1万クラス

10万クラス

UltraLite mk5

こちらも大きく差が出ていると感じました。

低域〜高域まで(特に低域)全体的な抑揚がしっかり表現されています。

特にミキシングの段階でのモニタリングに効果が発揮され、とても作業しやすくなると思います。

普段よく聴いている市販の音楽も数曲視聴してみましたが、どのジャンルでも偏りが少なく安定したサウンドとなっていました。

少し贅沢ですが、音楽を聴くためだけでも購入するという方もいるのではないかと思うほどです。

サウンドを柔軟にコントロールできるCueMix 5

UltraLite mk5の仕様やサウンドに続いてコントロール面について確認していきます。

当製品をコントロールする上で欠かすことができないのが、超がつくほど優秀な「CueMix 5」です。

CueMix 5ダウンロードページはコチラから。

UltraLite mk5をコントロールするために開発された無料ソフトで、上記で触れた多数の入出力も柔軟に設定できるほか、製品を使いこなす上で絶対に把握すべき機能が多数用意されています。

ここからはCueMix 5でできることを見ていきましょう。

実機の設定も一発把握/変更できる

非常に分かりやすい画面から実機の設定を把握・変更できます。

前面に用意されている2チャンネルのゲイン/48vのコントロールに加えて、メインアウト/ヘッドフォンボリュームの変更。

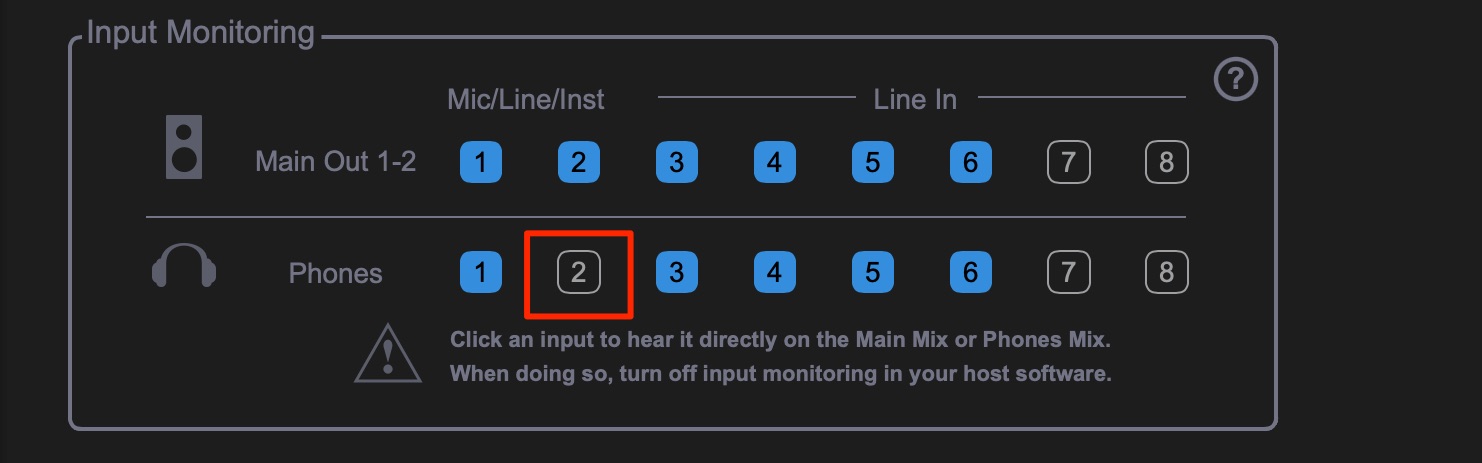

下の「Input Monitoring」では、特定のインプットサウンドを除外することができます。

例えば、チャンネル2でギターをレコーディングしていたとします。

ヘッドホンから出力を外しました。

スピーカーからは演奏しているギターサウンドを鳴りますが、ヘッドフォンからはサウンドを鳴らさない(モニタリングしない)などの柔軟な設定が可能です。

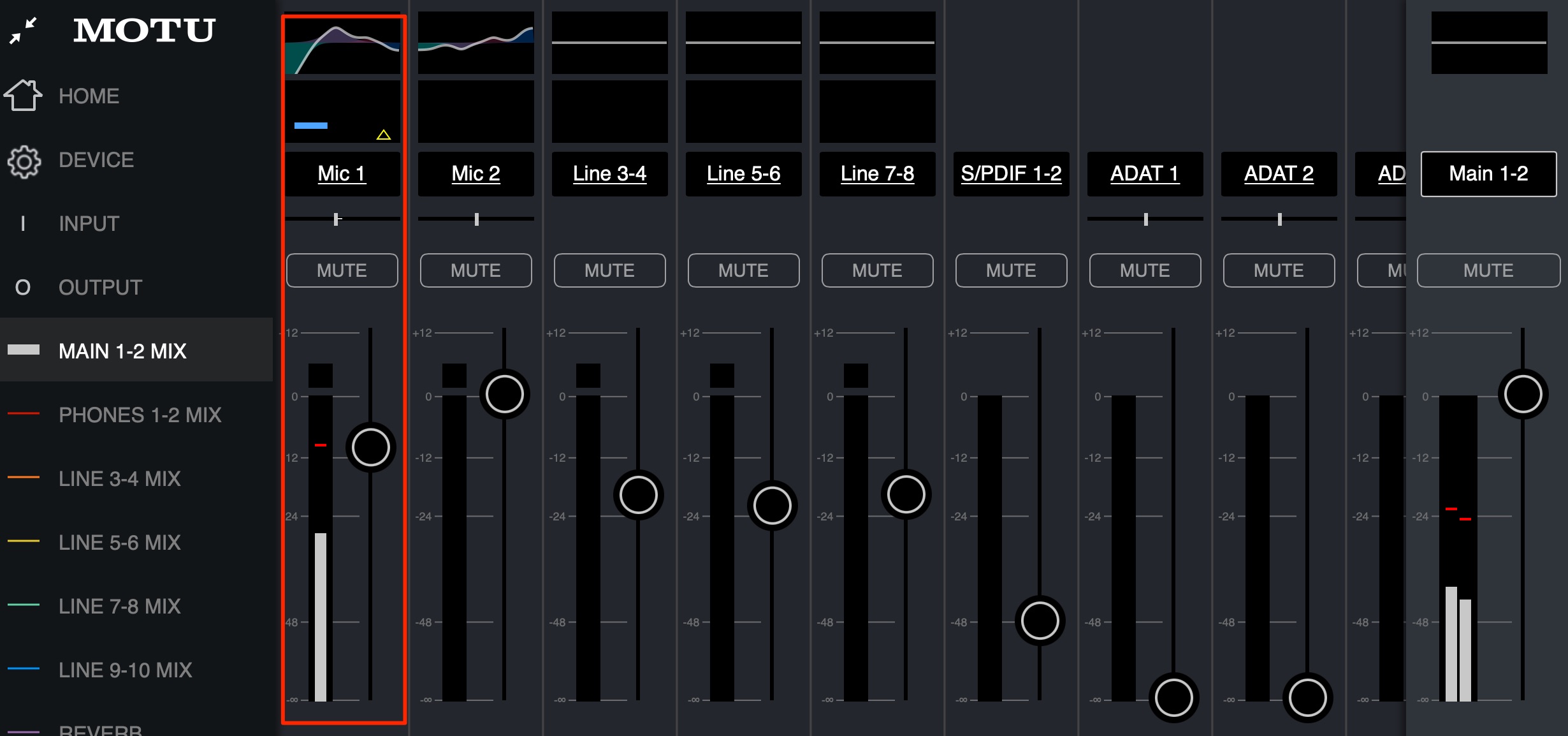

また、「INPUT」セクションから全インプットの確認・変更が行えます。

DSPエフェクトとしてEQ/Gate/Comp/Reverbも装備

パソコンのCPUを使用せず、UltraLite mk5内で主要エフェクトを適用することもできます。

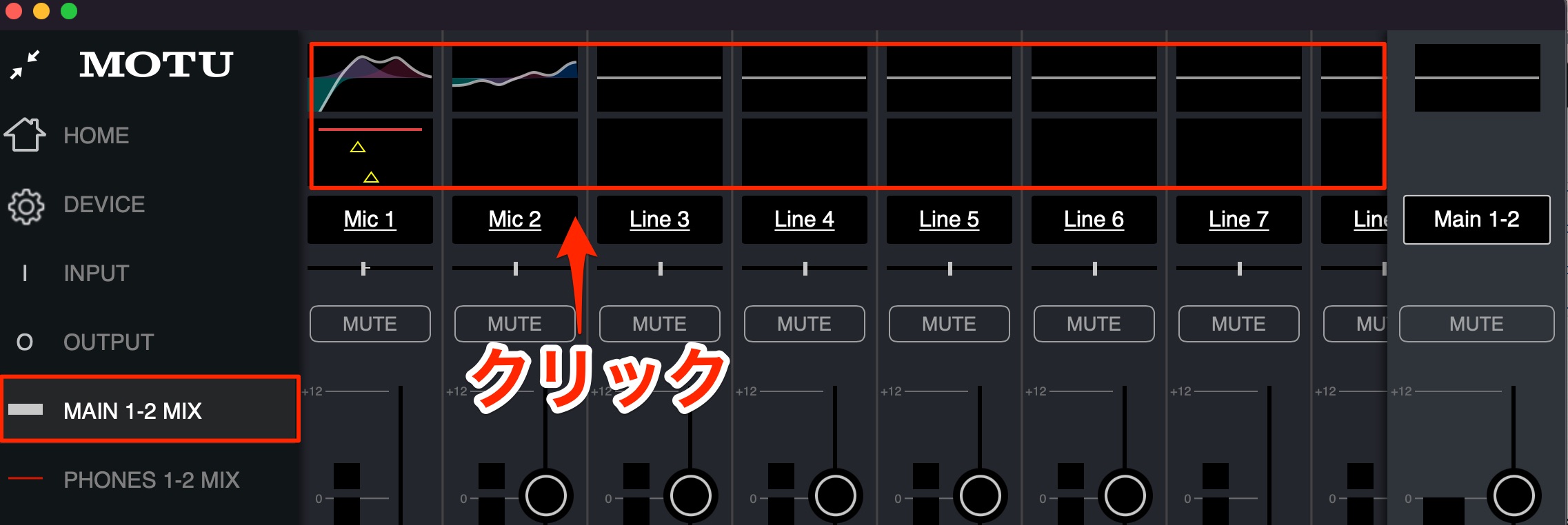

「MIX」セクションからエフェクトを適用したいチャンネルの上部をクリックします。

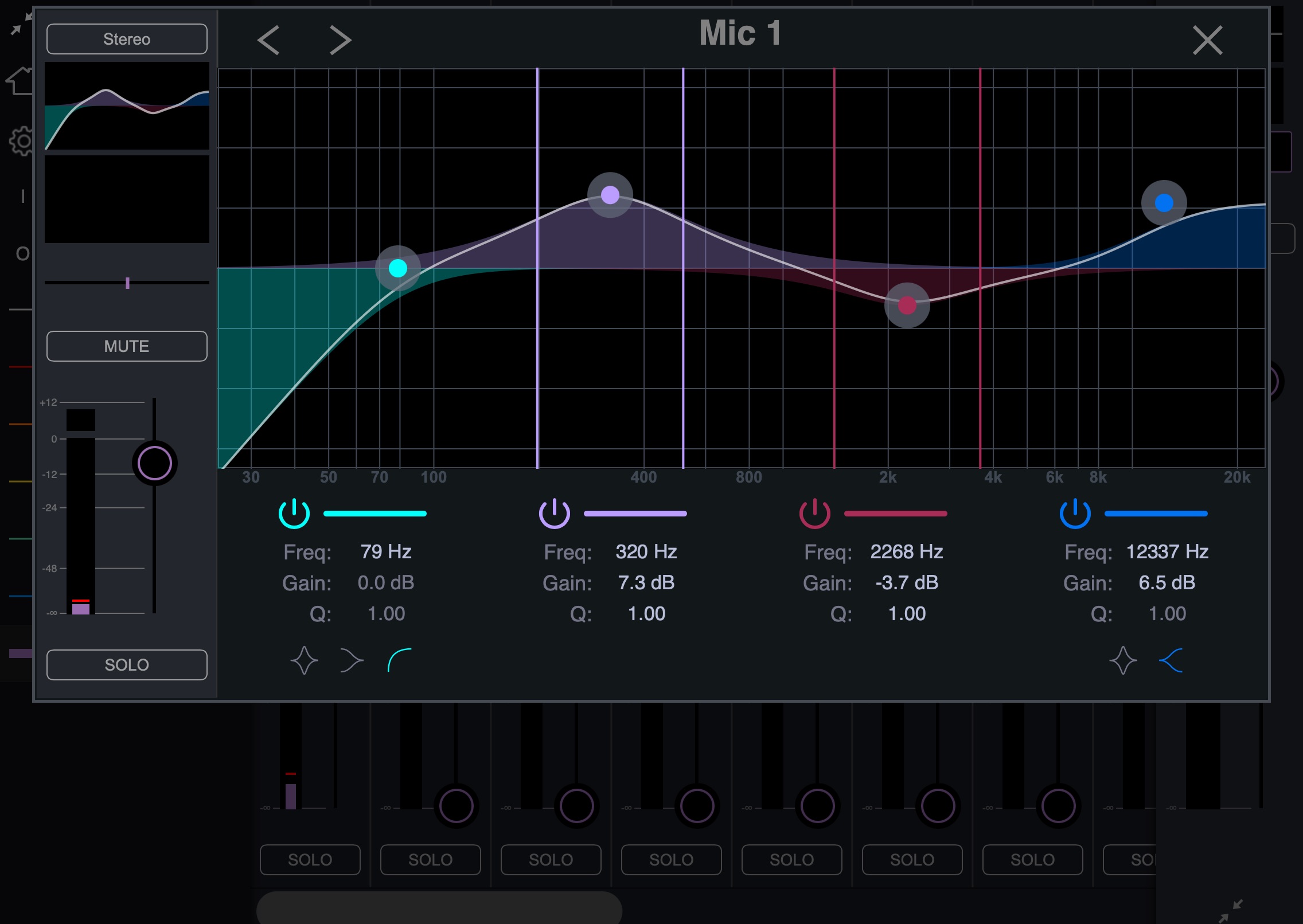

このようにDAWやサードパーティプラグイン顔負けのエフェクト画面が開きます。

設定したエフェクトサウンドは、「モニタリングのみ」or「かけ録り」を指定することが可能です。

「INPUT」セクションから目的のチャンネルのPre/Postを変更するだけです。

- Pre FX : モニタリングサウンドのみにエフェクトが適用され、レコーディングされるサウンドに影響はありません

- Post FX : レコーディングされるサウンドにもエフェクトが適用されます(かけ録り)

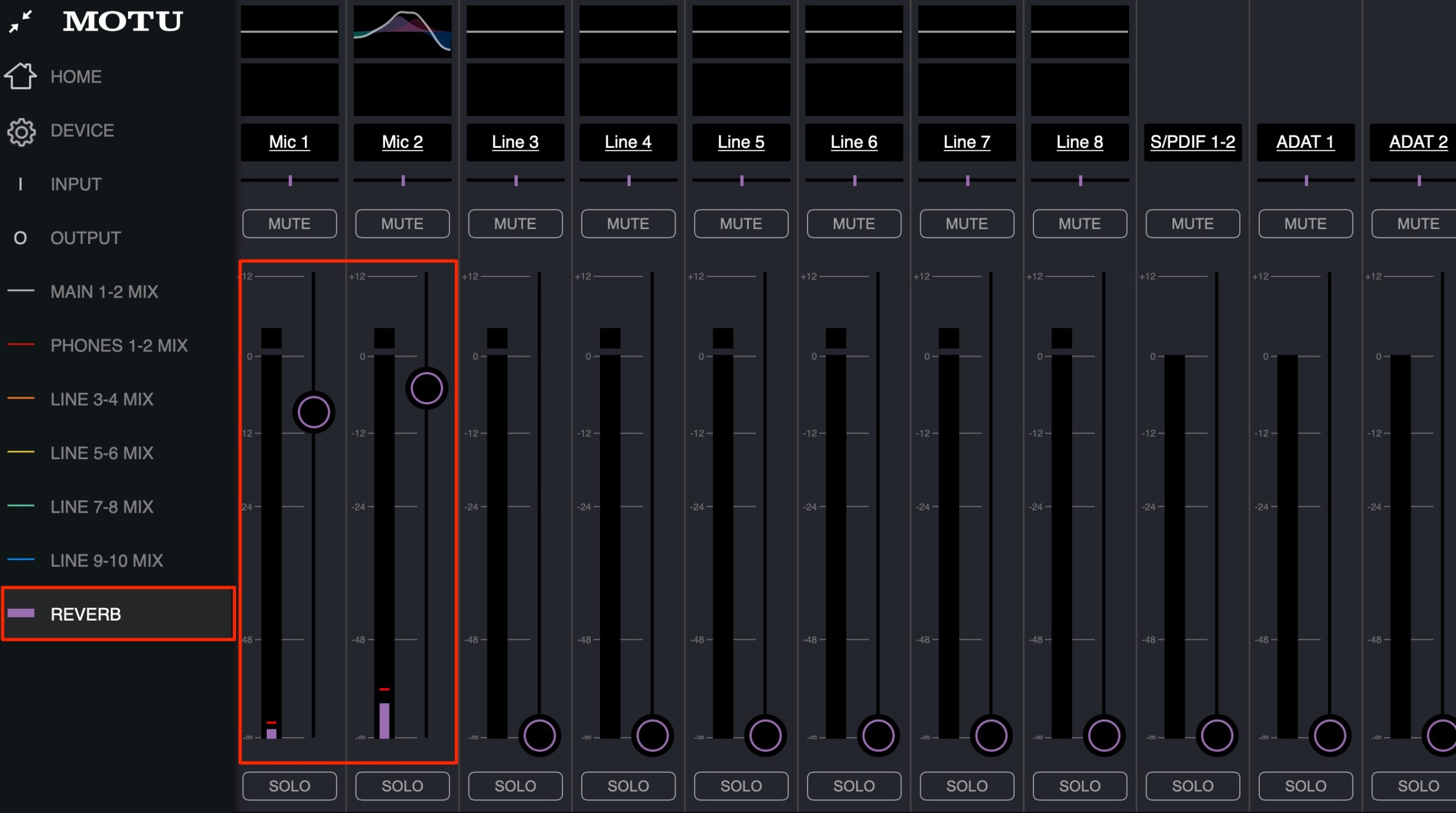

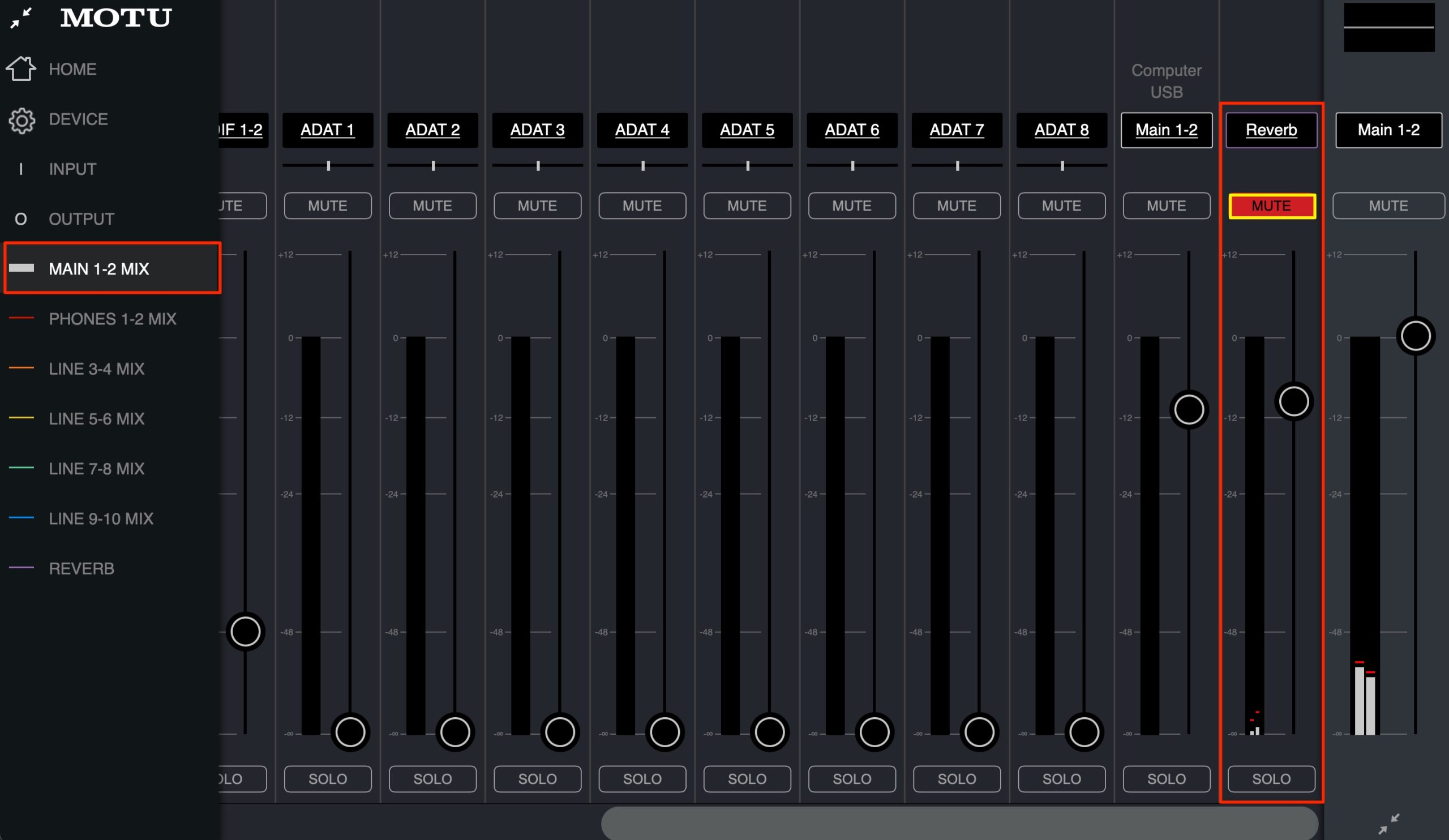

これらエフェクトとは別チャンネルで「Reverb」も用意されています。

REVERBは他エフェクトのようにかけ録りを行うことができません。

あくまでモニタリング専用です。

ボーカルレコーディングを行う際、余計な残響が入らないよう部屋やマイク周りの遮音への配慮を行いますが、部屋の残響が少なくなると、歌自体が歌いにくくなってしまう場合がます。

このような場合にモニタリングのみリバーブを適用し、ボーカリストのパフォーマンスを支援するという使い方ができます。

「REVERB」セクションのフェーダーで各チャンネルのリバーブ量を調整します。

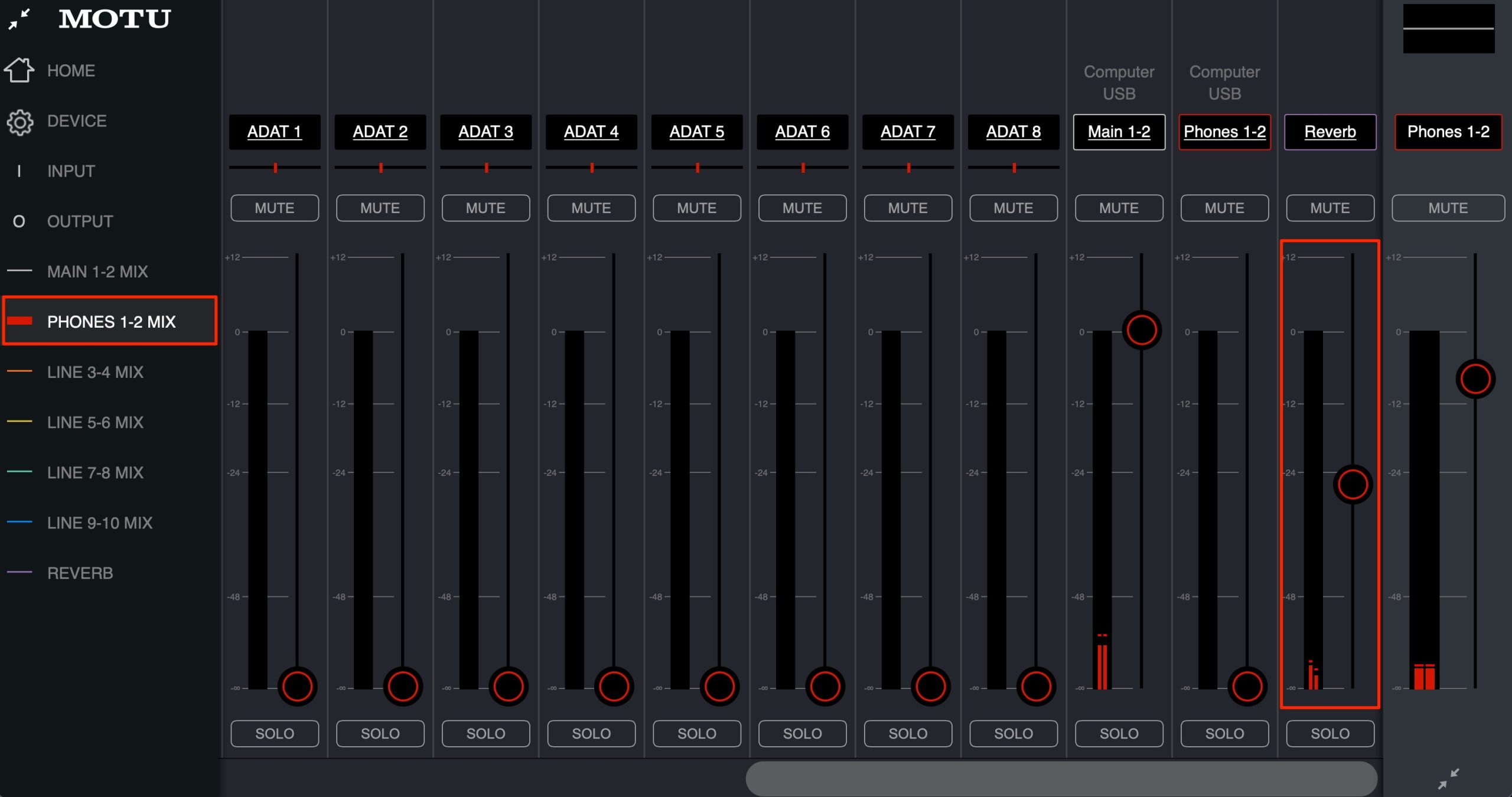

そして、ヘッドホンやスピーカーなどのアウトプットごとにリバーブボリュームを変化させられます。

例えばボーカリストが聴いているヘッドフォンはリバーブ成分を流しておき、

テイクを判断するディレクション側のスピーカー(ここではMAIN1-2)のリバーブはミュートしておくという使い方も可能です。

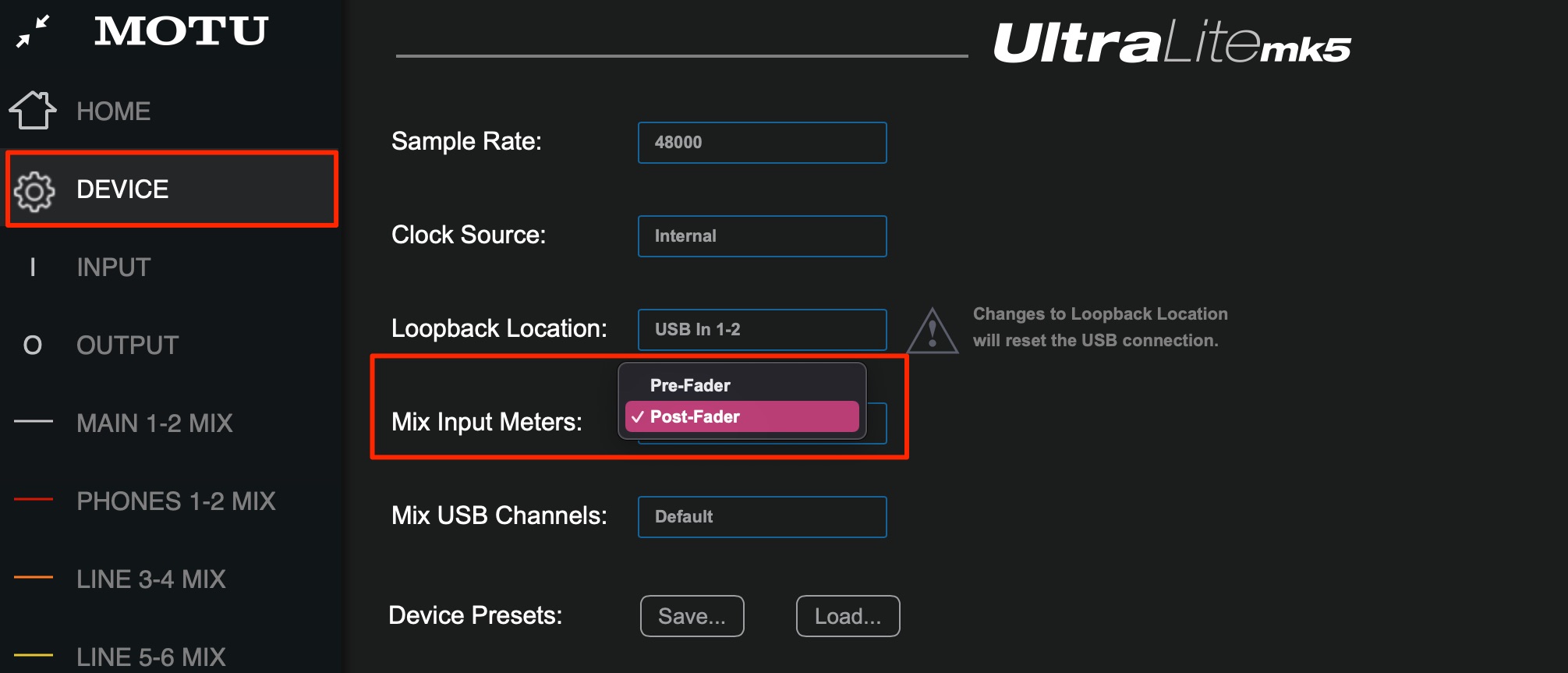

エフェクトサウンドのボリューム変化をメーターに反映

エフェクトを適用するとボリュームが変化しますが、ミキサー上のフェーダーにこれを含める/含めないを指定することができます。

「DEVICE」の「Mix Input Meters」へアクセスして項目を変更します。

- Pre-Fader : エフェクトによるボリュームを反映

- Post-Fader : エフェクトによるボリュームは反映されない

という形です。

特にレコーディングを行う際には、音が割れてしまうクリップを常に監視する必要がありますので、用途に合わせて設定を確認することを忘れないようにしてください。

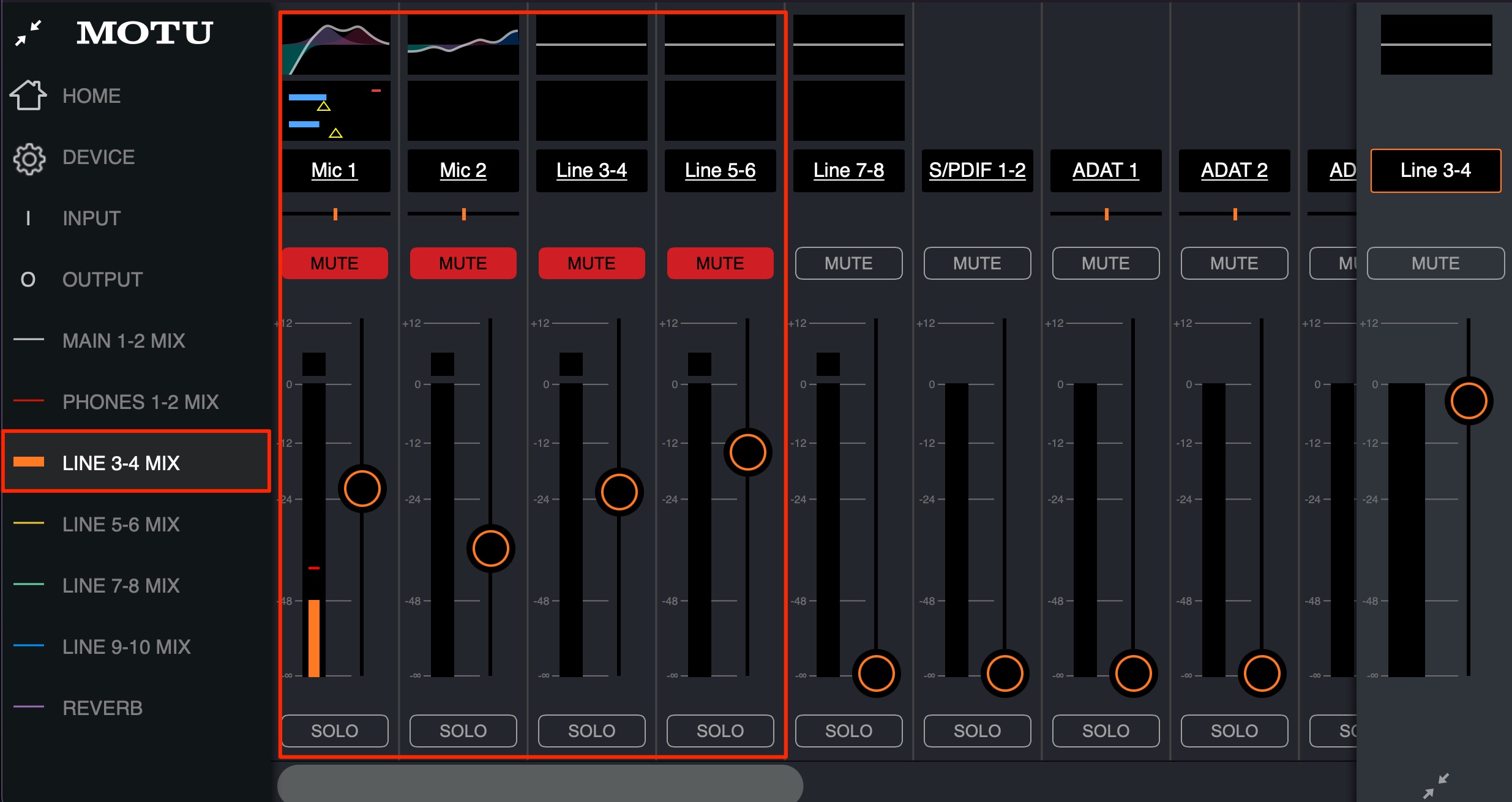

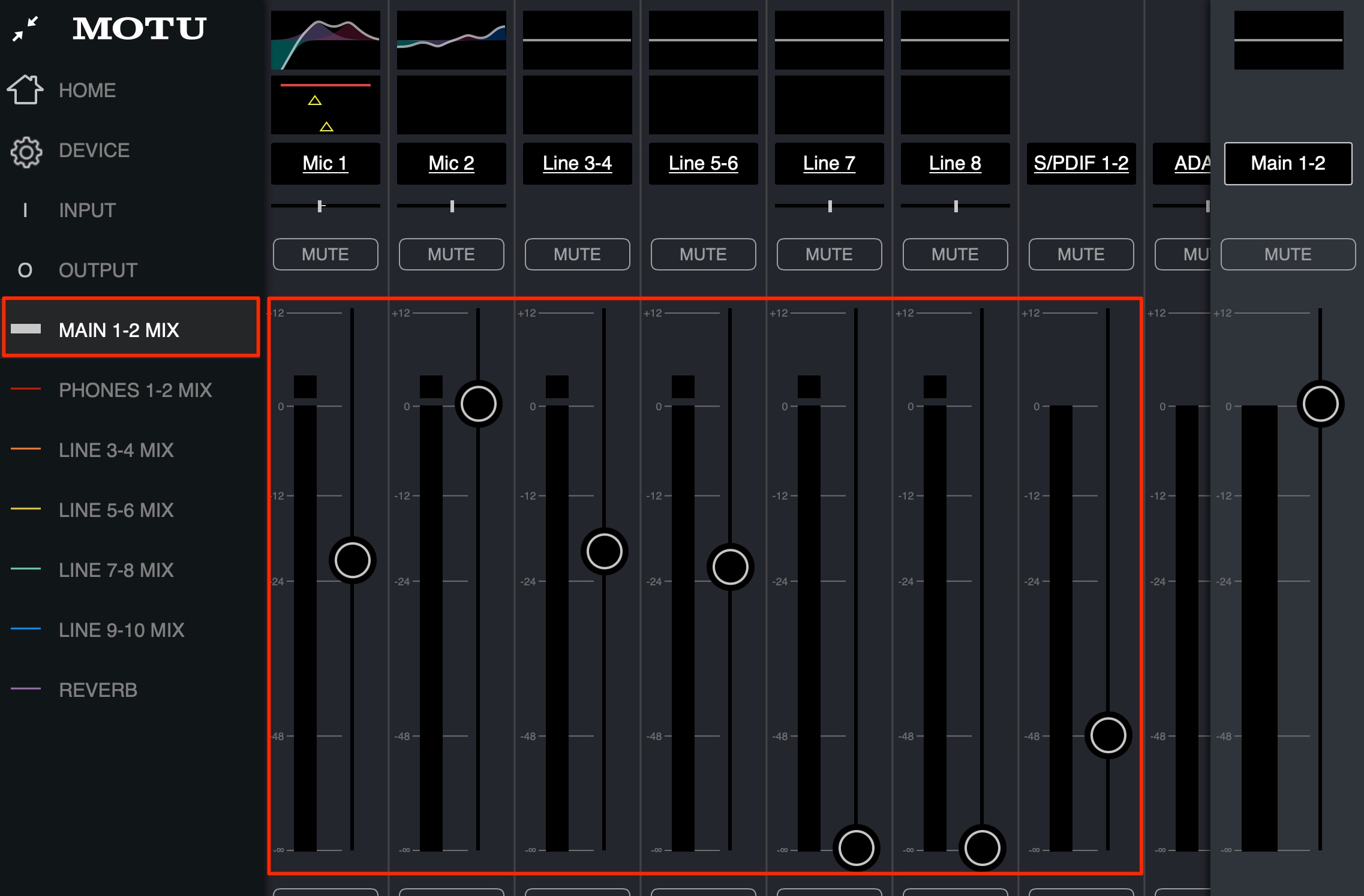

アウトプットのルーティングも非常に柔軟

アウトプットとCueMix 5の連携も素晴らしいです。

上記でも触れましたが、背面のライン出力から複数のスピーカーなどに出力が行えます。

これらアウトプットの番号は

この番号に対応しています。

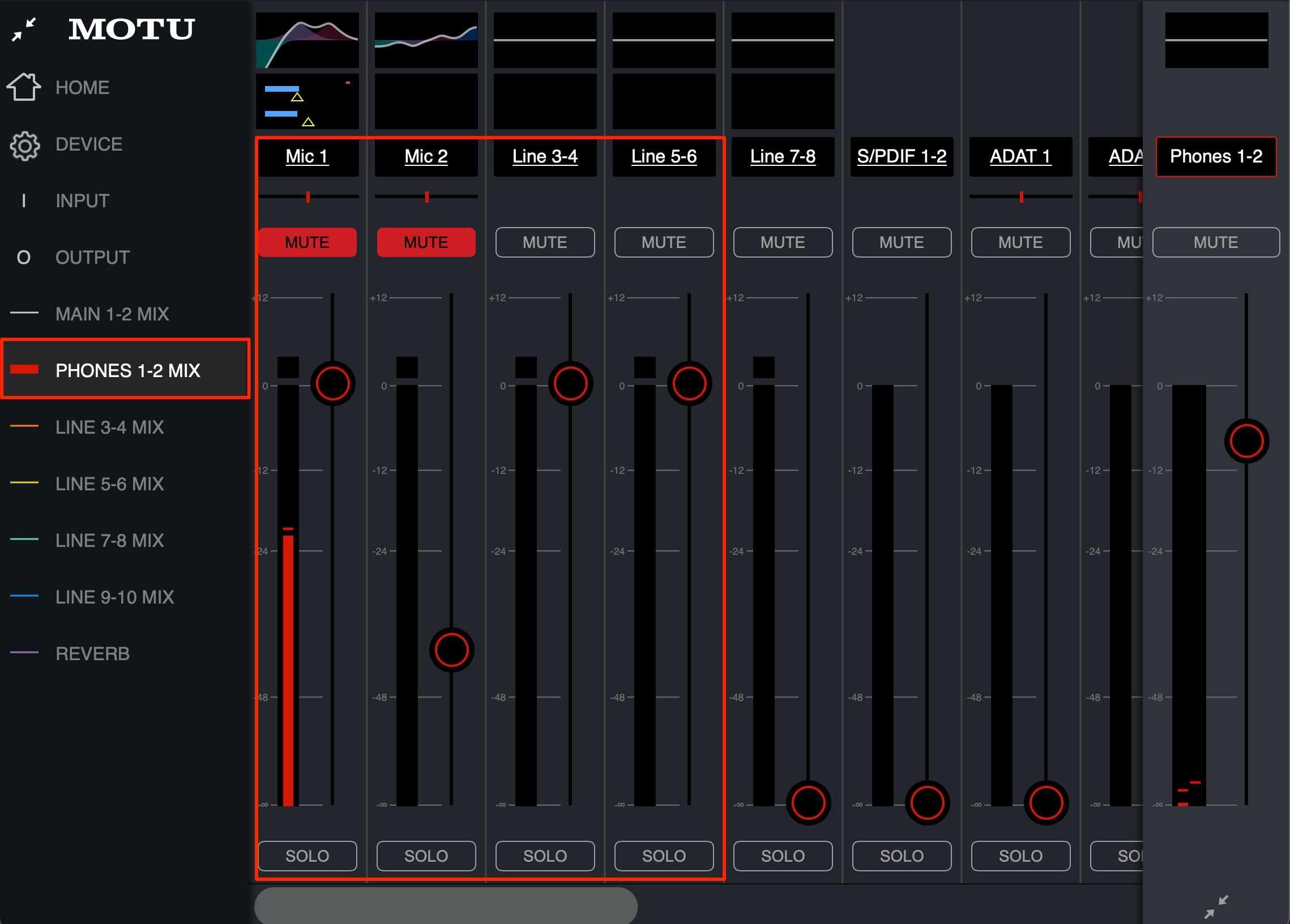

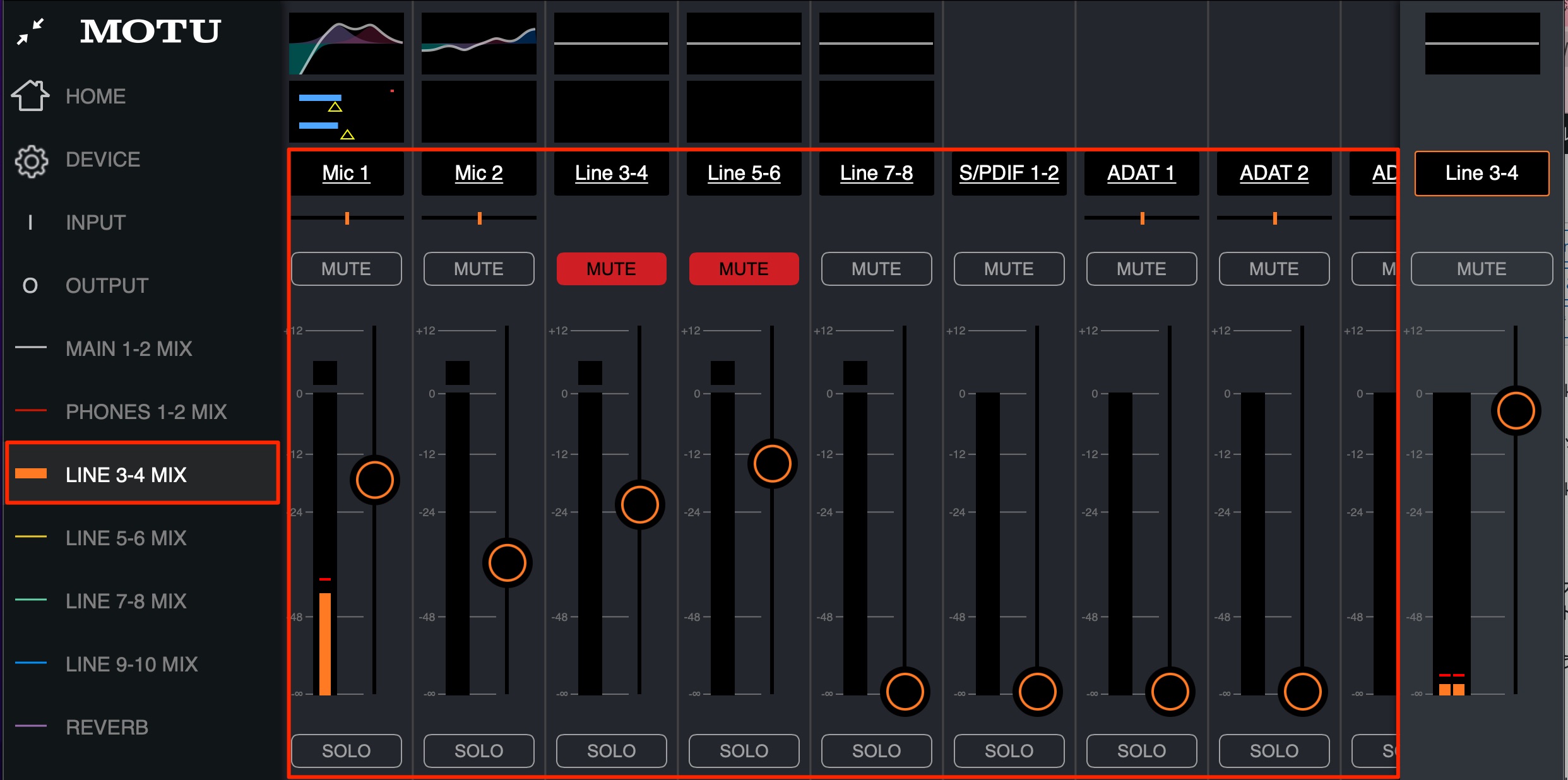

例えば、片方のスピーカー(LINE3-4)は接続されている各インプットデバイスのボリュームを変更/ミュートするというようなことも可能なため、用途や場面に応じてとても快適に制作が行えます。

同じ要領でヘッドフォンから出力されるデバイスも調整が行えます。

レコーディング時のモニタリングとしても重宝しそうですね。

ルーティングの際に必ず把握しておくべき項目

便利なアウトプット項目ですが、少しだけややこしい点があります。

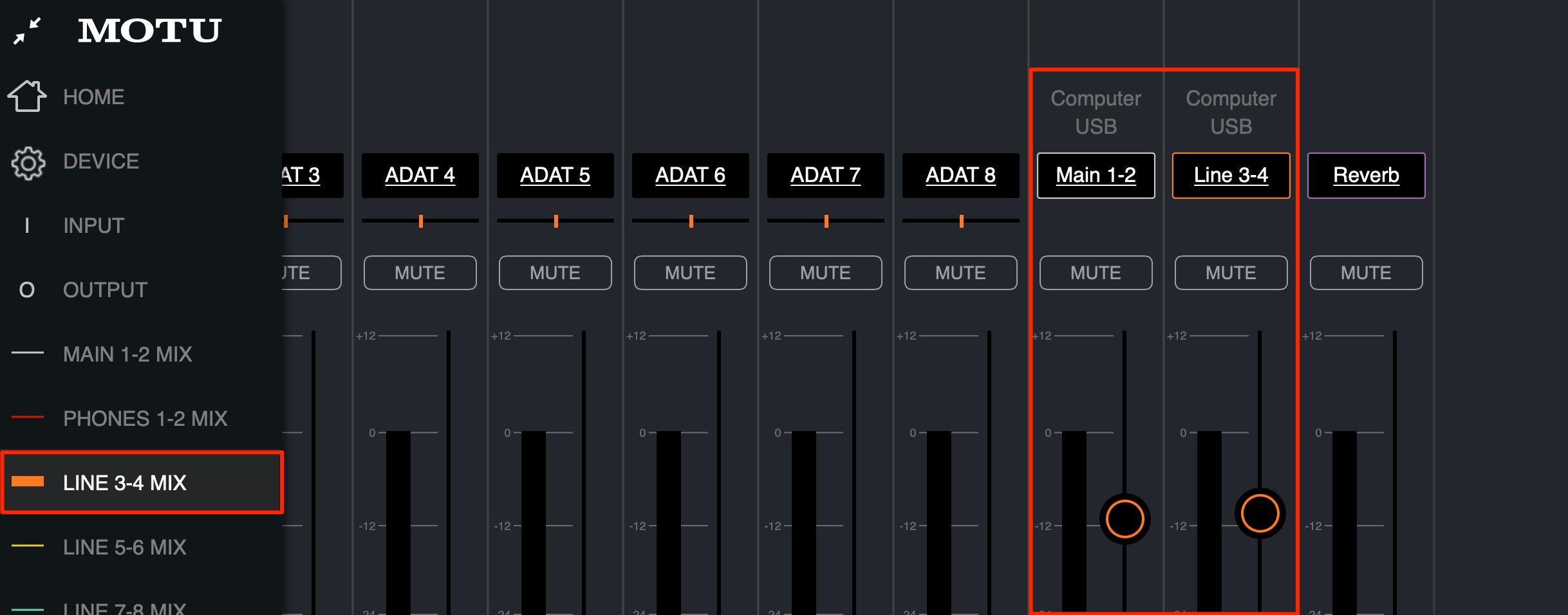

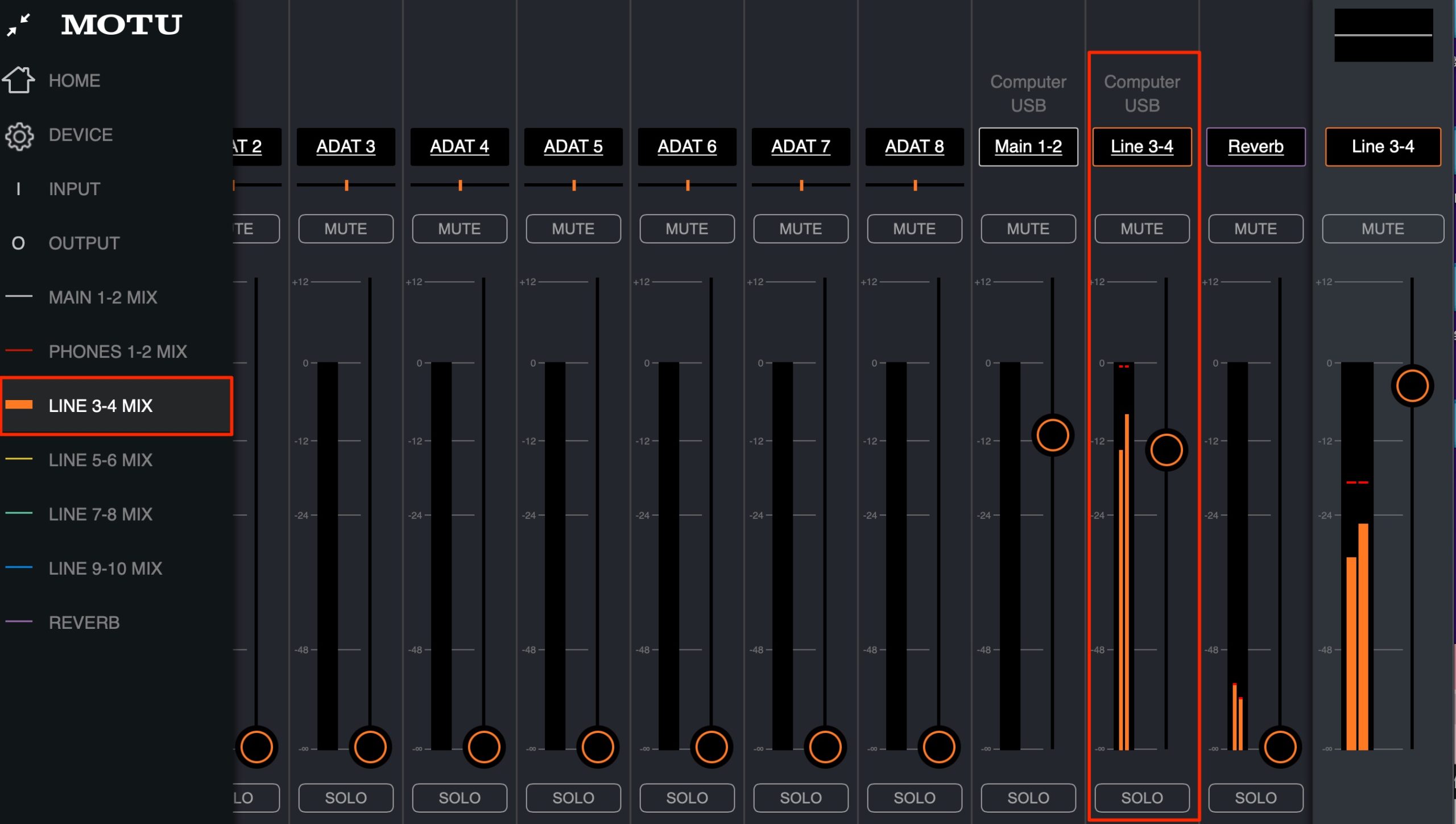

2つ目のスピーカーが接続されている「LINE 3-4 MIX」を例に確認していきます。

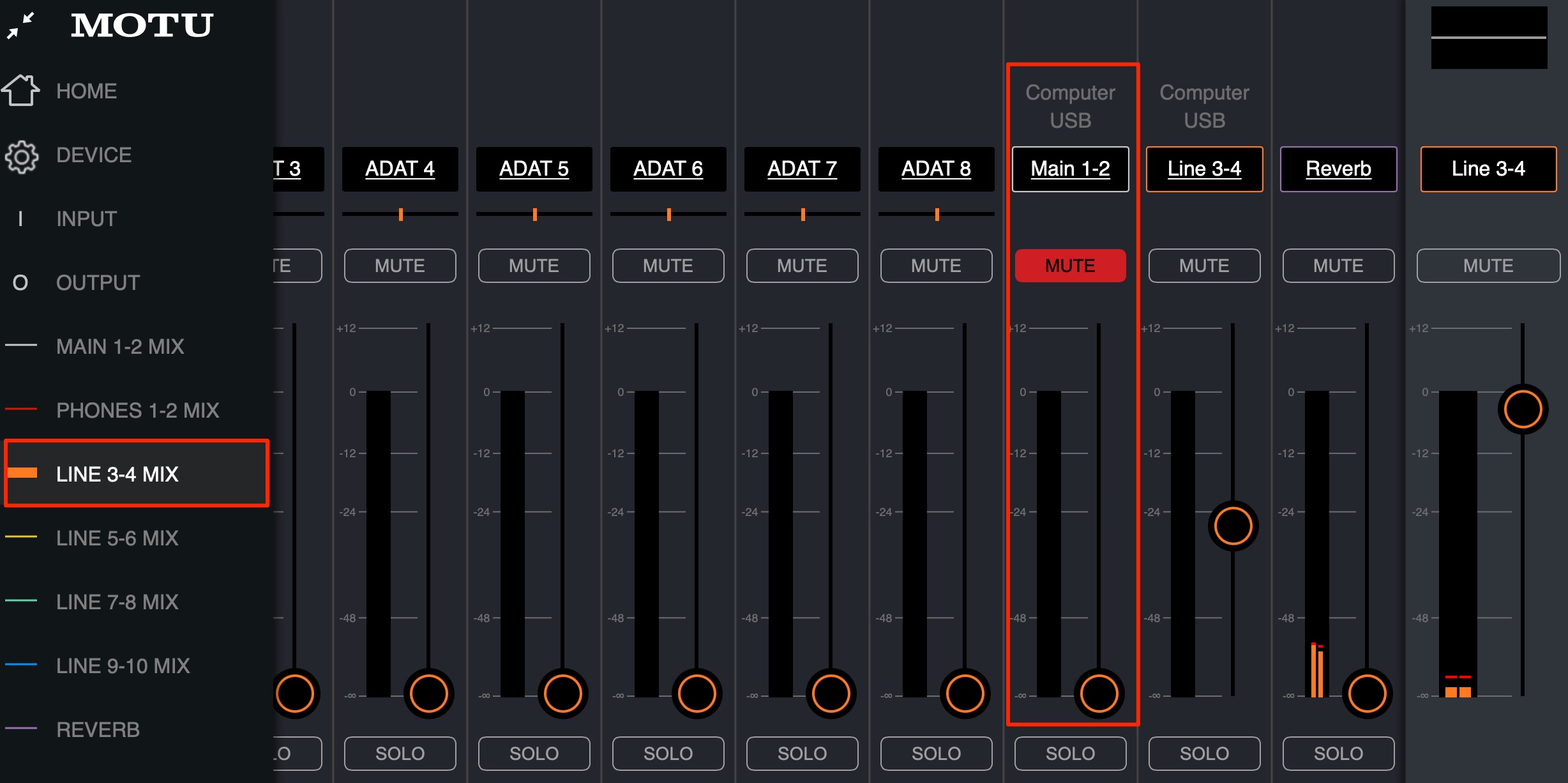

「LINE 3-4 MIX」セクションのチャンネル部分を右に移動してご覧いただくと

このように「Computer USB」という項目があります。

「Computer USBのLine 3-4」??というように少し混乱してしまうかもしれません。

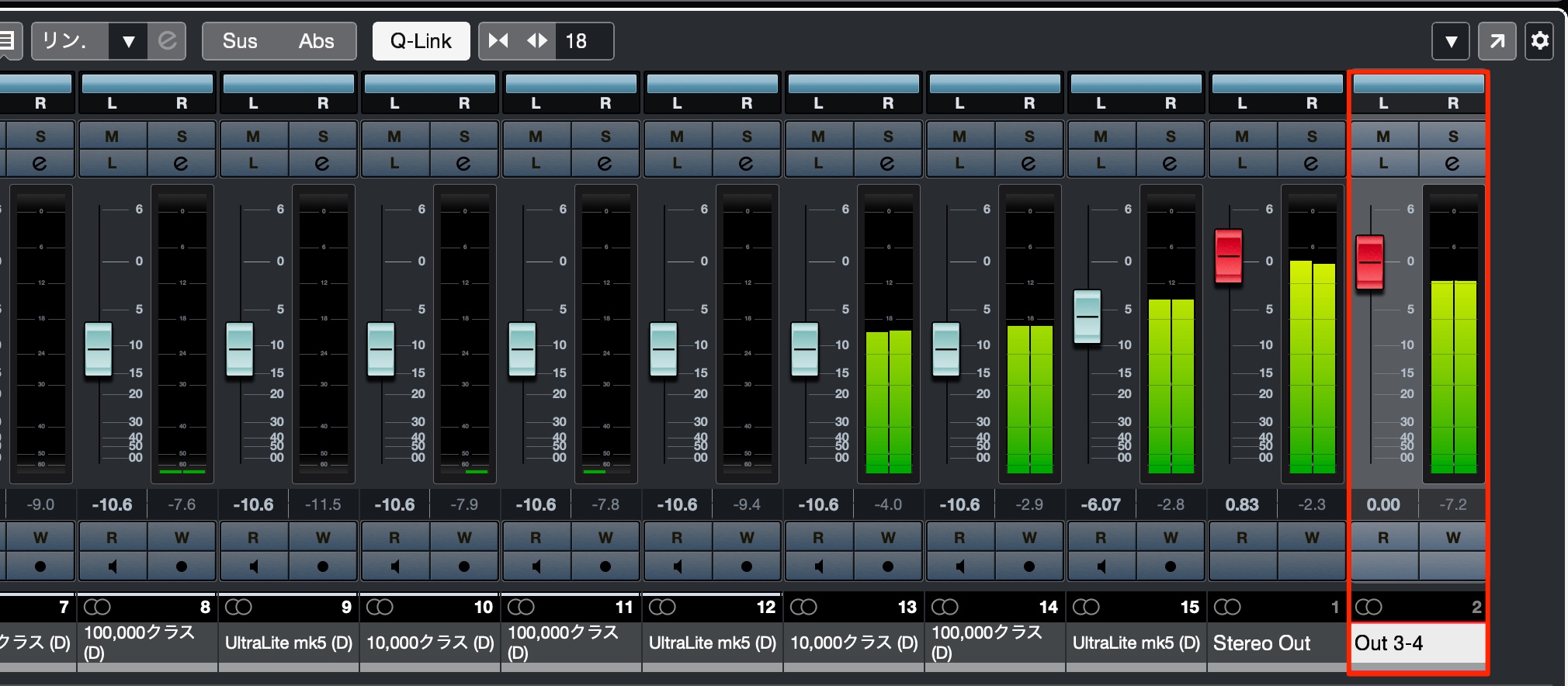

「Computer USB」というのは、パソコン上のDAWやソフトから出力されるチャンネルです。

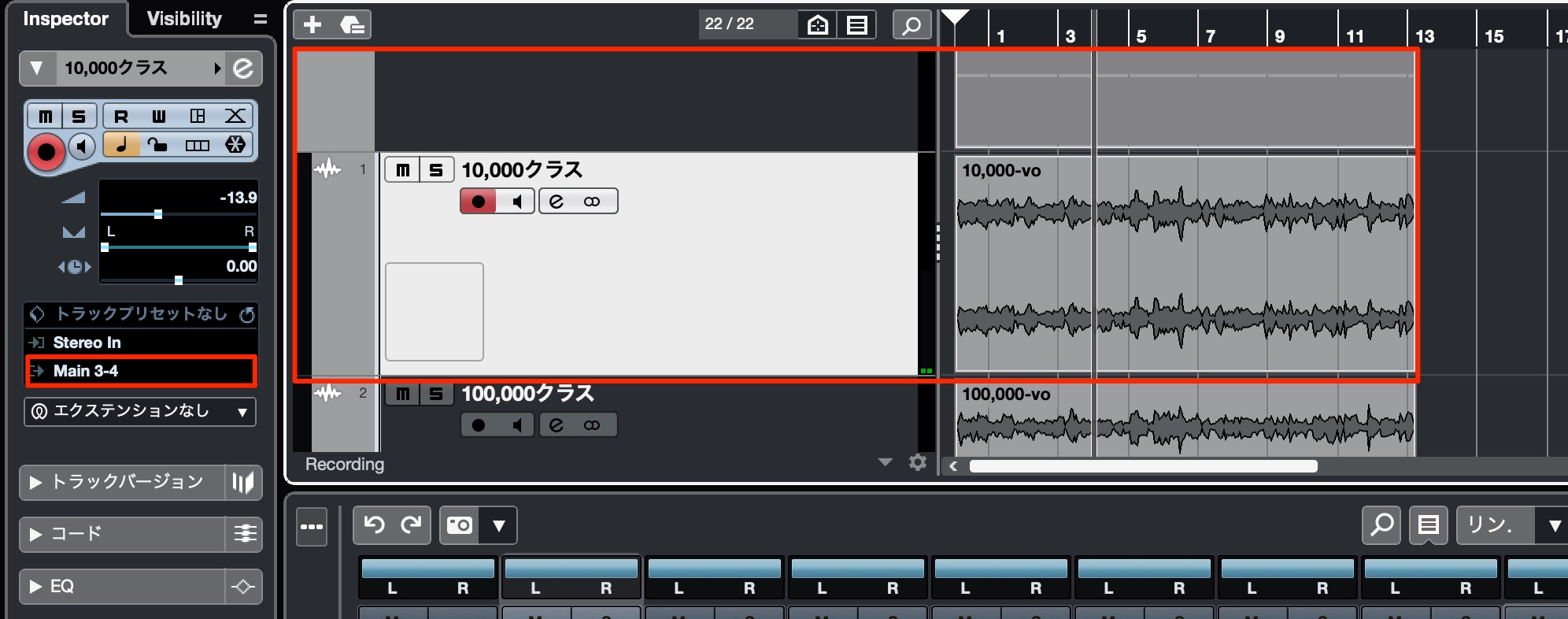

例えばDAW上でどれか1つのトラックを「Out 3-4」に流したとします。

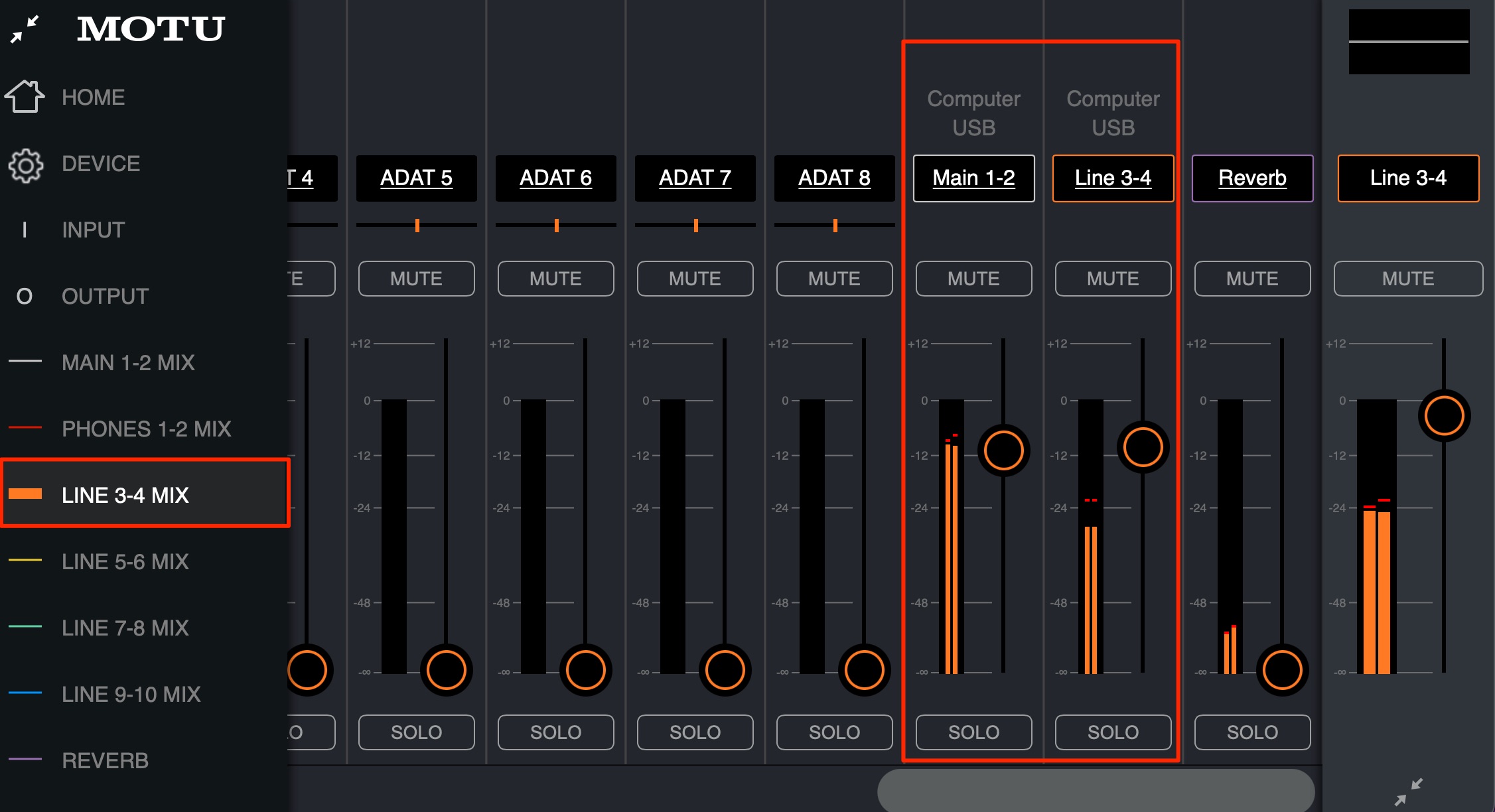

ミキサーはこのようになります。

「Computer USB 3-4」はDAWソフトでOut 3-4に送った1つのトラックサウンド。

「Computer USB 1-2」はそれ以外のトラックサウンドです。

あくまで、「Computer USB 3-4」というのは「LINE 3-4 MIX」の中にあるチャンネルの1つという意味です。

「LINE 3-4 MIX」はDAWから出力される「Computer USB 3-4」というサウンドに加えて、マイク入力などの他デバイスのサウンドをまとめて出力します。

もし、「LINE 3-4 MIX」のスピーカーからマイク入力や接続されているデバイスのサウンドを流したくない場合は、フェーダーを下げるか、ミュートします。

同様の考え方で「LINE 3-4 MIX」から出力されるサウンドに「Computer USB 1-2(通常のデフォルト出力)」のサウンドが必要なければ、フェーダーを下げるかミュートします。

もちろん、メインの出力となる「MAIN 1-2 MIX(もう1つのスピーカー)」から出力されるサウンドは「LINE 3-4 MIX」で行った操作の影響を受けずに再生されます。

同じ要領で、9-10までのチャンネルとヘッドフォンサウンドに対して異なる出力設定を行うことができます。

この点をしっかりと把握しておけば、CueMix 5の性能をしっかりと活かすことができます。

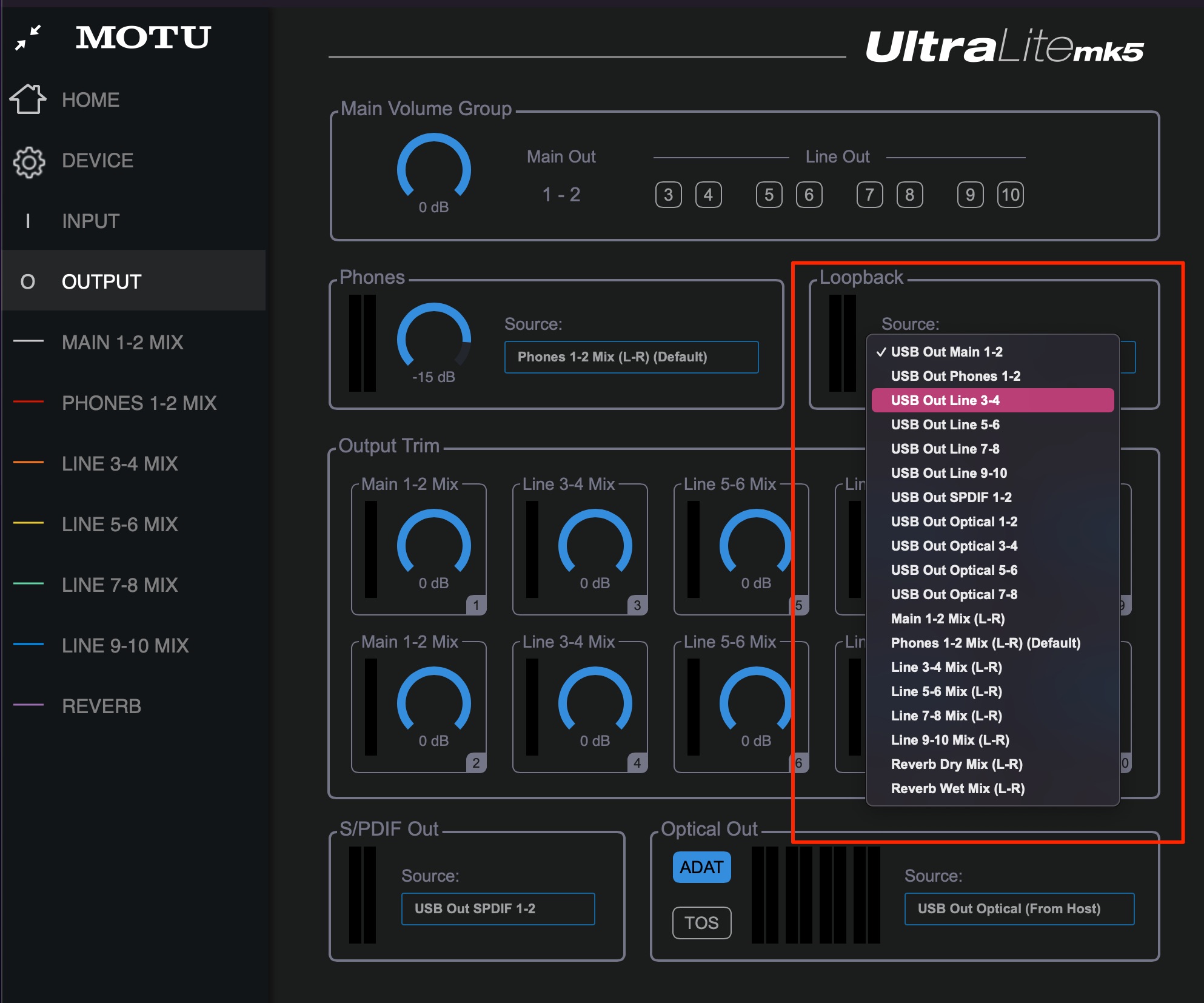

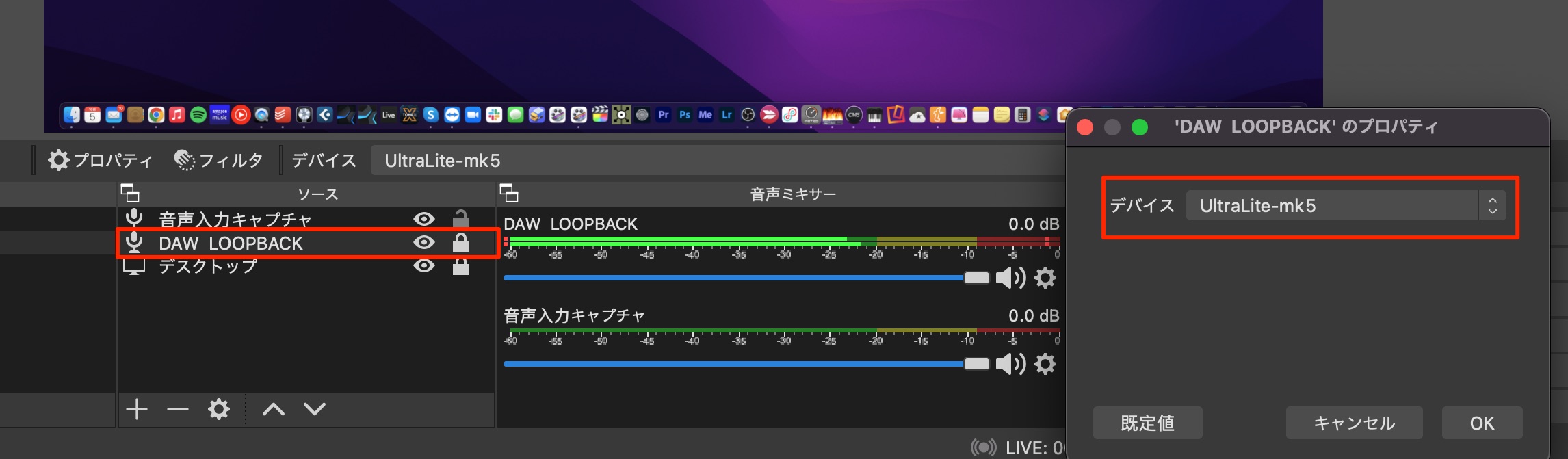

ループバックソースを指定可能

最近はYouTubeライブ配信などインターネット上に、パソコン/DAWのサウンドを流したいという要望が増えてきています。

UltraLite mk5は「ループバック機能」を搭載しており、パソコン上から鳴るサウンドを細かく調整してインターネット上へ流すことが可能です。

同じ要領で、パソコン上で再生されている全サウンドをDAWに録音することもできるようになります。

現在、様々なメーカーからループバック機能を搭載したモデルがリリースされていますが、本機が優れている点としてループバックの出力チャンネルを自由に決められることにあります。

「OUTPUT」セクションのLoopbackからチャンネルを指定します。

「USB Out」 / 「Line Out」 / 「ヘッドフォン」など。あらゆる出力チャンネルが使用できます。

例えば「USB Out Line 3-4」にしておくと

上記で解説したように、DAWの「Out3-4チャンネル」から出力されるサウンドをループバックで送ることができます。

もちろん出力ボリュームも調整可能です。

基本的にソフト側の設定は「UltraLite mk5」を選択する形となり、YouTubeライブ配信時に活躍するアプリ「OBS」ではこのような設定でOKです。

スタンドアローンミキサーやコンバーターとしても使用可能

パソコンを立ち上げることなく、ギター/キーボードなどの楽器や音楽デバイスのサウンドを鳴らすことができるスタンドアローンミキサーとして使用できるという点も嬉しいです。

このように必要なデバイスをインプットへ接続するだけです。

これでヘッドホン/スピーカーからいつでもサウンドをモニタリングすることができます。

「CueMix 5」を使用することで、事前に各デバイスのボリュームバランスやルーティングなどを自由に設定しておくことが可能です。

また、iOSデバイスとの接続も行える点も見逃すことができません。

iOSデバイスからのコントロール

CueMix 5をiPadからもコントロール可能です。パソコンの起動も必要ありません。

製品とiPadをUSB-Cケーブルで接続してアプリを立ち上げるだけです。

iOS版 CueMix 5 ダウンロード

https://apps.apple.com/us/app/cuemix-5/id1517431570

素晴らしいの点はソフト版と操作感が同じということです。

また、フェーダーやイコライザーなどの調整を指で行うことができるため、とても直感的です。

もちろん、iPad上のアプリからも製品を使用できるため、iOSでの音楽制作を行なっている、これから始めてみたいという方にも向いています。

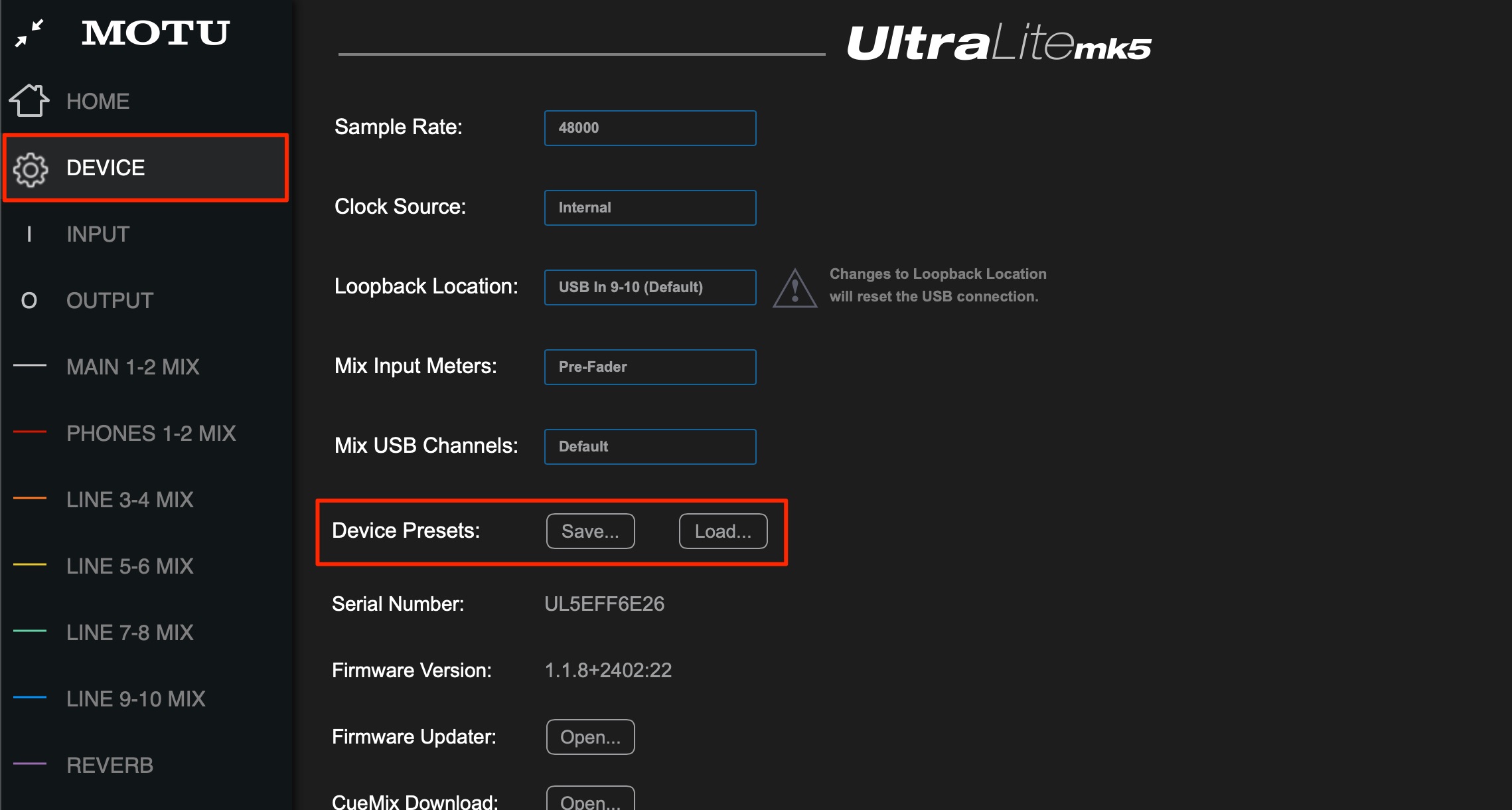

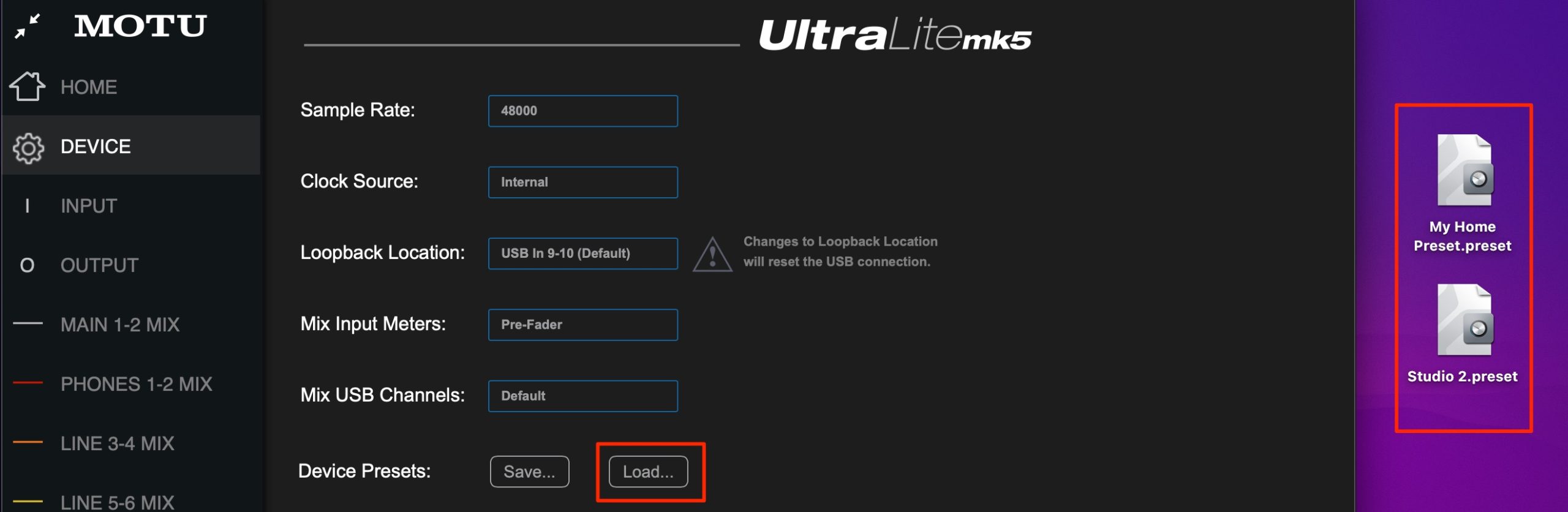

プリセットを保存可能

最後にこれまで行った設定を保存しておき、すぐに呼び出しが行えるプリセットを作成を確認します。

場面に合わせ「UltraLite mk5」を使い分けたいという場合に重宝します。

「DEVICE」セクションのプリセット部分から「Save」を選択して、任意の場所へプリセットを保存します。

ここではデスクトップへ保存しました。

「Load」からプリセットファイルを読み込むだけです。

保存した状態へ一瞬で復帰することができます。

MOTU渾身のオーディオインターフェイス「UltraLite mk5」

いかがでしたでしょうか?

様々な面から検証・使用してみて感じたことは「守備範囲の広さ」です。

持ち運び/サウンド入出力/サウンドクオリティ/使いやすいCueMixなど、どの面でも安定して仕事をこなしてくれる頼もしい製品と感じました。

欲を言えばというか、個人的に惜しいと感じた点は「ヘッドフォン出力がもう1組ほしい」ことと、「使用頻度が高いCueMixをWiFi経由で使用したい」ということです。

特にCueMixをWiFiで使用できれば、iPhoneからも操作ができるため、活用の幅が更に広がることは間違いありません。

それ以外では価格以上の価値を感じる場面が多く、とても好印象です。

同クラスのRME「Babyface」は、最近の円安で価格が倍近くになっているストアがあったり、在庫不足で入手しにくいという現状があります。

ワンランク上のオーディオインターフェイスを探していたという方は「UltraLite mk5」を1つの選択肢とするのも十分にありと感じました。

ワンランク上のオーディオインターフェイス【UltraLite mk5 – MOTU】レビュー

ネット上でも高い評価を目にする本機を1ヶ月ほど使用しました。ここでは製品のサウンドを含め、スペック・機能・使い勝手をレビューしていきます。

動画:https://t.co/8Hsb8xhs20記事:https://t.co/hRWv1GocCB#DTM pic.twitter.com/zI4Gk1HatT

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) November 15, 2022