シンセサイザーとギターのリアルタイム録音|Ableton Live 12の使い方

リアルタイム録音で音を追加する

アレンジもいよいよ最終段階です。

サビをさらに印象的にするために、シンセサイザーとエレキギターを追加していきましょう。

シンセサイザーがボーカルの隙間に入り、飽きさせないアクセントになっている点と、エレキギターがメロディーと共に、パーカッション的な役割も担っている点にご注目ください。

デモ楽曲 (該当トラックが聞こえやすいバランスにしています。)

Live 12 リアルタイム録音 動画解説 1:21:22〜

Topic

- MIDIリアルタイム録音/バッファサイズの設定

- オーディオのリアルタイム録音

- ボーカルの録音設定

MIDIリアルタイム録音/バッファサイズの設定

シンセサイザーから追加していきます。

今回は今までのようなMIDIステップ録音ではなく、実際にMIDIキーボードを演奏するリアルタイム録音を行っていきます。

サビの歌の隙間に、オブリガードと呼ばれる、歌と掛け合いになるような単音フレーズを入れていきます。

ソロなど単音フレーズに向いた音色の事をLeadと呼ぶので覚えておきましょう。

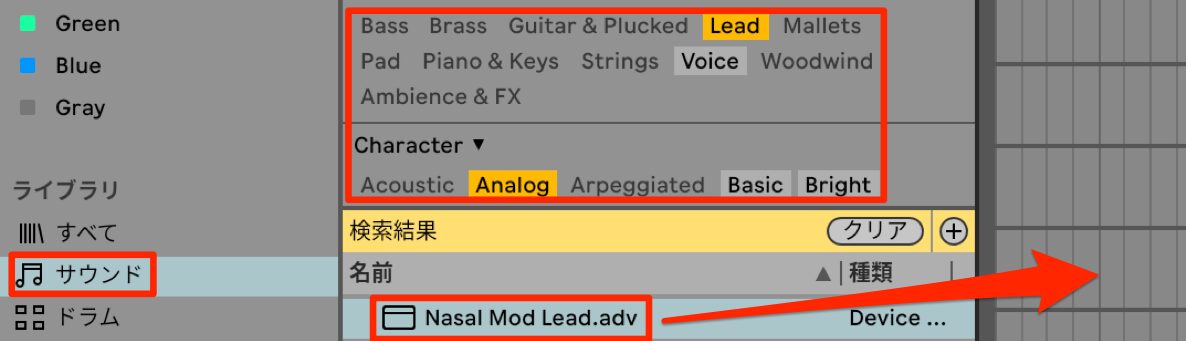

音色の割り当て

音色を割り当てていきます。

まずフィルターで「Lead」を選び、少し暖かみのあるサウンドが欲しいので「Analog」と選択します。

「Nasal Mod Lead」というプリセットが人間の声のような音で、前回打ち込んだボイス素材に似ています。

楽曲に統一感が出るように、こちらを使用していきます。

立ち上げたプリセットは人間が歌う声のように聞こえます。

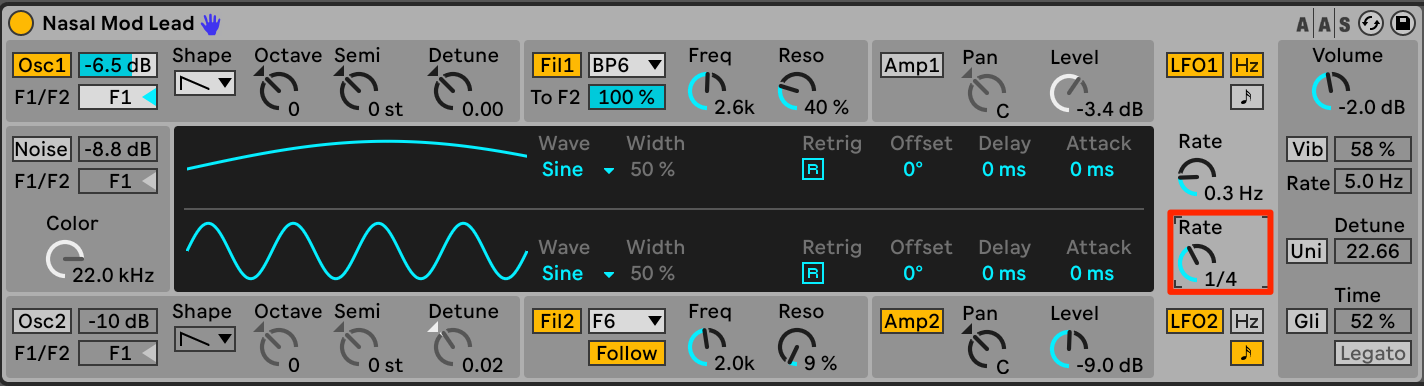

これは「LFO」という機能で特定のパラメーターを動かし、音に揺らぎを加えた効果によるものです。

しかしながら、この揺らぎのリズムが楽曲に対して遅く感じるため、編集を加えていきます。

確認すると揺れのスピードを示す「Rate」が、「1/2t」に設定されています。

「t」は「triplet」の略で、「1/2t」は2拍3連という遅いリズムを表しています。

これを「1/4(4分音符)」に変更するため、Rateを選択してドラッグ&ドロップするか、カーソルキーの上下で調整してください。

LFO設定 Rate:2拍3連符

LFO設定 Rate:4分音符

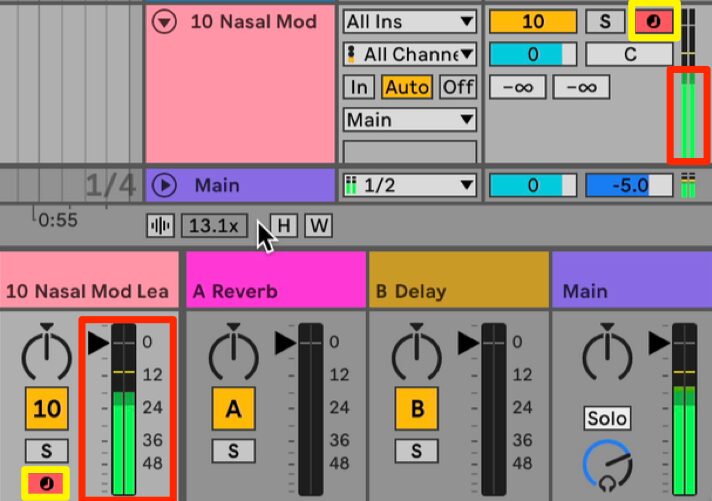

割り当てた音源を、キーボードで演奏できるようにするには、トラックの録音ボタンをオンにします。

MIDIキーボードを弾いた時にボリュームフェーダーが反応しているか確認しましょう。

再生中でも演奏をモニターできるので、フレーズを考えたり録音前に練習を行うと良いでしょう。

音の遅れの調整/バッファサイズ

サビの前半のフレーズが決まったので、録音を開始したいのですが、演奏中に音の遅れが気になります。

デジタルレコーディングの構造上、レーテンシーという音の遅れは必ず発生します。

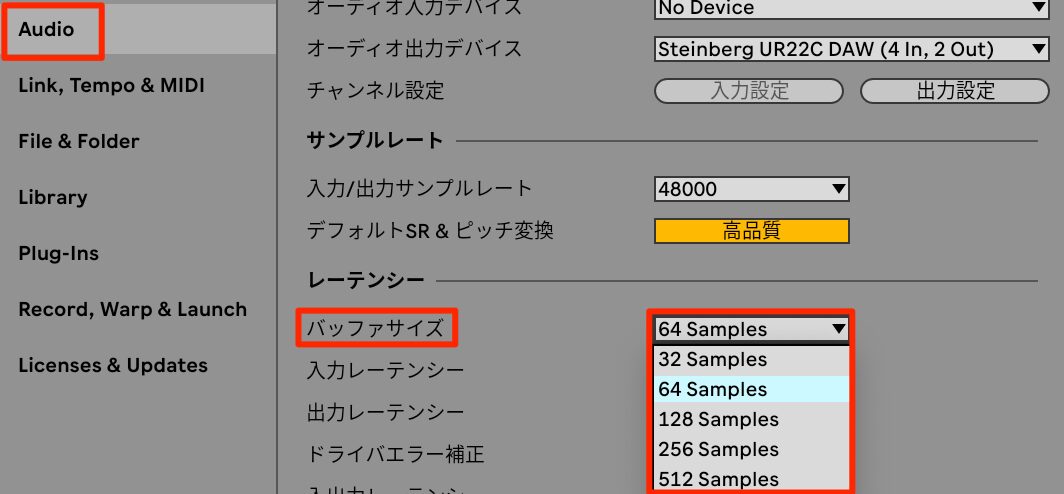

こうした場合、メニュー画面の「Live」から「設定」を開き、「Audio」のレーテンシー欄にある「バッファサイズ」を確認します。

数値を低く設定すると、音の遅れが少なくなりますが、パソコンの負荷が高くなり再生時にノイズが発生するなど、不安定になる可能性があります。

逆に数値を高く設定すると、音の遅れは大きくなりますが、パソコンの負荷が低くなり動作が安定します。

M1チップ以降の新しいMacでは異なる挙動を示すこともありますが、一般的にはこのような動作となります。

具体的な数値は個々の環境により異なりますが、以下の目安を参考にしてください。

- リアルタイムレコーディングを行う際は、バッファサイズをできるだけ低く設定し、高くても128までに抑えると良いです。

- リアルタイム録音を行わないミキシングなどでは、レーテンシーが問題にならないため、バッファサイズを512など高めに設定すると安定した動作が得られます。

MIDIリアルタイム録音/オーバダブ

録音を開始します。

方法はオートメーションの時と同じで、録音開始位置をカーソルで選択し、上部の「●ボタン」で録音を開始します。

カウントインの設定も同じです。

オートメーションの時と違うのはトラックの録音ボタンがONになっている点です。

これにより入力するMIDIデータがクリップに記録されます。

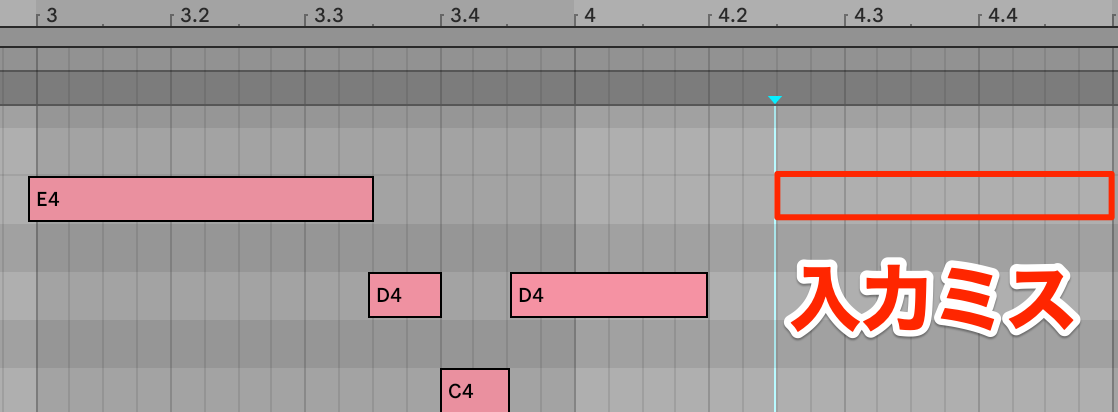

録音しましたが、ミスをして最後の1音を弾き忘れてしまいました。

もう一度録音し直しても良いのですが、できれば先ほどの演奏も活かしたいです。

そういう場合はオーバーダブを使います。

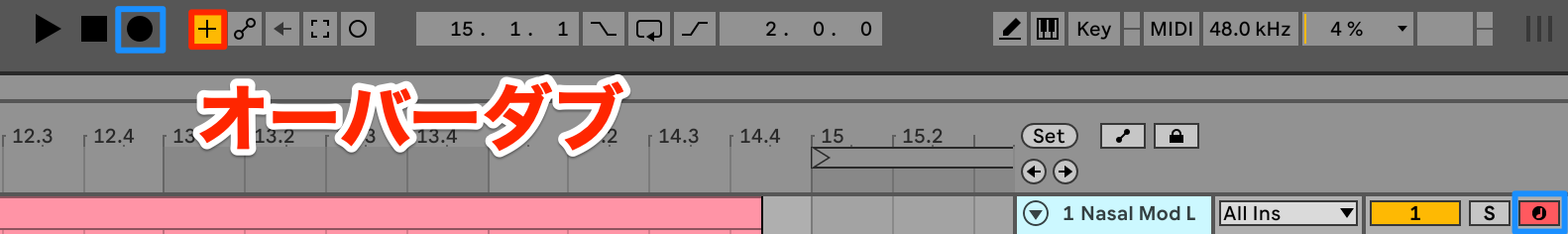

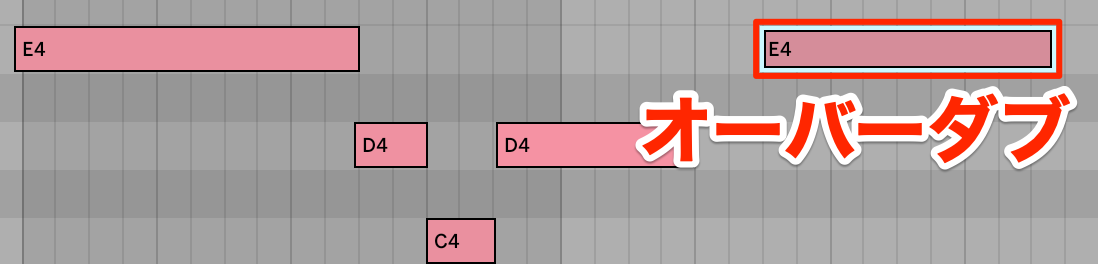

画面上部の「+ボタン」をオンにします。

こちらがオフの場合はMIDIデータが上書きされますが、オンの場合は元のデータは残りつつ追加されます。

先ほどと同じく「●ボタン」でレコーディングを行い音を追加します。

最後のノートをオーバーダブすることができました。

シンセサイザー サビ前半

MIDI演奏の自動記録/MIDIキャプチャー

次に、後半のフレーズを再生しながらキーボードを弾いて考えていきます。

偶然良いフレーズが弾けたのですが、録音しておらず、そのフレーズの記憶も曖昧です。

そういう場合に非常に便利なのが、「MIDIキャプチャ」という機能です。

画面上部の「MIDIキャプチャーボタン」をクリックすると、先ほど弾いていたフレーズのMIDIクリップが作成されました。

実はLiveでは入力されたMIDIデータを常に記録しており、直前のデータを呼び出すことができます。

レコーディングとなると、緊張して上手く演奏が出来ないという方や、偶然良いフレーズが出た瞬間を逃さないために、とても便利な機能なので活用していきましょう。

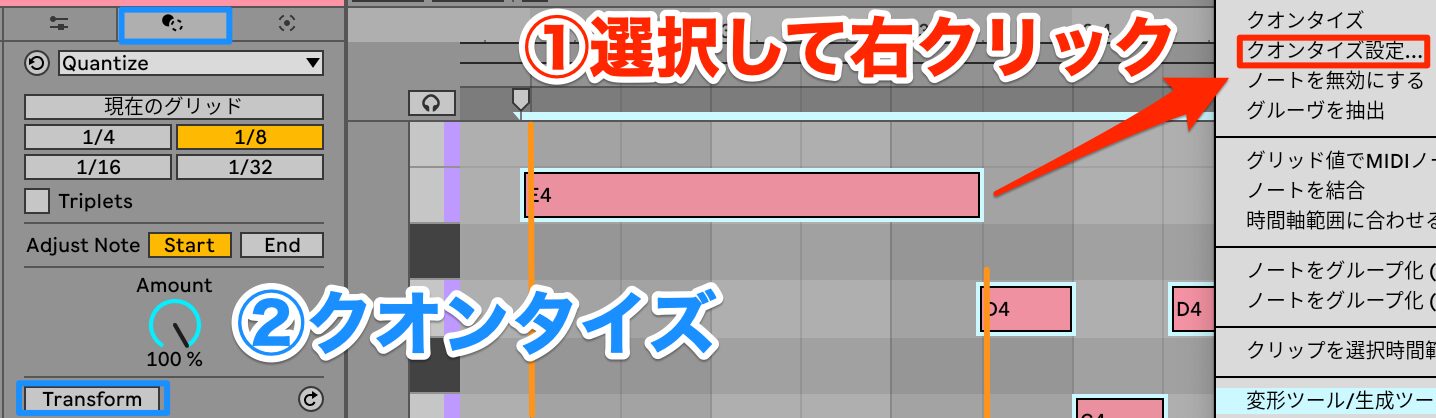

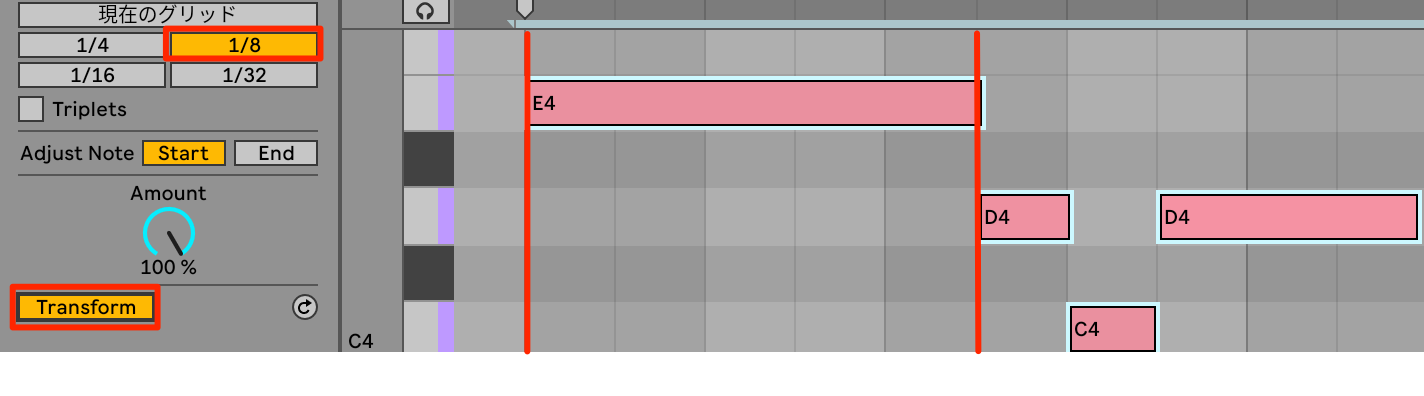

MIDIデータのリズム修正/クオンタイズ

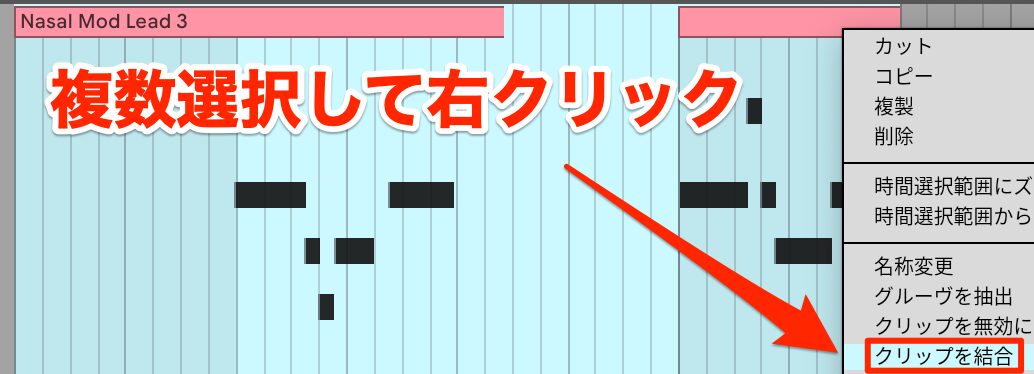

次に前半と後半の2つに分かれているサビのクリップを、見やすいように結合します。

Shiftを押しながら該当クリップを選択し、右クリックで「クリップを結合」を行います。

ショートカットは、Macでは【Cmd+j】、Windowsでは【Ctrl+j】です。

一度、現状の音源を聞いてみましょう。

シンセサイザー クオンタイズ編集前

フレーズは良いのですが、特に後半部分でリズムのズレが気になります。

このような場合はクオンタイズを使用し、タイミングの修正を行います。

該当ノートを選択し、右クリックで「クオンタイズ設定」を開くと、MIDI変形ツールの「Quantize」が表示されます。

「Transform」がオンになっている場合は一度オフにします。

クオンタイズを適用する際は、演奏で使用している最も細かいリズムに合わせて設定するとスムーズです。

今回であれば8分音符なので、1/8を選択しTransformをオンにします。

シンセサイザー クオンタイズ編集後

タイミングが修正され、シンセサイザーのMIDIリアルタイム録音が完了しました。

オーディオのリアルタイム録音

エレキギターを追加し、サビにループ感とグルーヴを加えていきます。

先ほどはMIDIのリアルタイム録音を行いましたが、今度はオーディオデータのリアルタイム録音を行います。

オーディオレコーディングの設定

オーディオインターフェイスのInputにエレキギターを直接つないでください。

この時、Hi-Zと書かれたスイッチがある場合は、ギターをその入力に接続し、Hi-Zスイッチをオンにします。

Hi-Zをオンにすることで、エレキギターやエレキベースに最適なモードになり、音質が向上します。

なお、以下のような場合には、Hi-Zをオフにしてください。

- マイクやハードのシンセサイザーを繋ぐ場合

- ギターをマルチエフェクターなどに通した場合

オーディオトラックを作成しミキサー画面の「Audio From」で、どこからのオーディオ入力信号を受信するか設定します。

「Ext.in」を選択すると、導入編で設定したお使いのオーディオインターフェイスからの入力を受けることになります。

その下でオーディオインターフェイスの、どのチャンネルからの信号を入力するかを選択してください。

MIDIトラックの時と同様に、トラックの録音ボタンをオンにします。

ミキサー画面の「Monitor」で入力信号をどうモニターするかの設定を行います。

通常はAutoにしておけば問題ありません。

ギターを弾いた時にミキサーのメーターが反応しているかを音と共に確認してください。

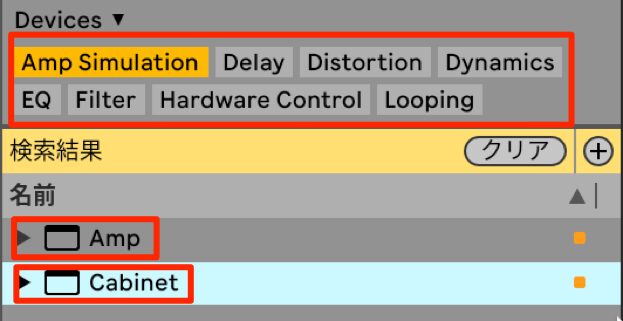

ギターの音作り

今は素のエレキギターだけの音です。

通常、エレキギターはギター本体とギターアンプが合わさる事で、イメージするエレキギターの音になっています。

アンプシミュレーターを使用すると、実際のアンプがなくもリアルな音を再現できます。

Liveには豊富なアンプシミュレーターが搭載されているため、多彩なサウンドを手軽に作り出すことができます。

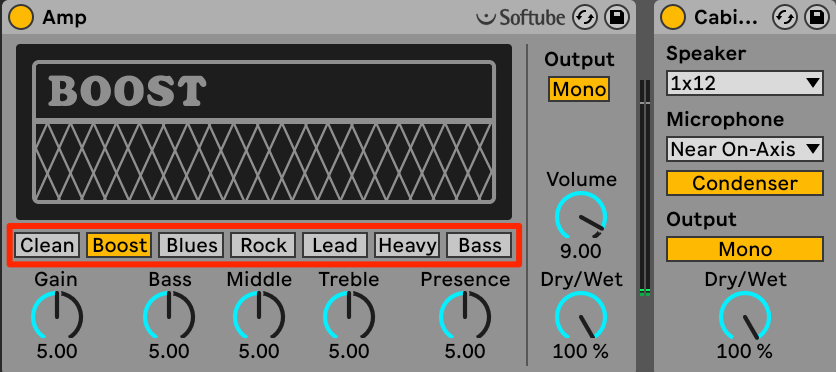

ライブラリー欄の「オーディオエフェクト」で「Amp Simulation」を選び、フィルターで絞り込むと「Amp」と「Cabinet」が表示されるので、これらを2つとも割り当てます。

このとき、Ampを先に、Cabinetを後に配置するように注意してください。

ギターアンプは音を増幅するアンプ部分と、増幅した音を出力するスピーカー部分の2つで構成されています。

Ampはアンプ部分、Cabinetはスピーカー部分をシミュレートしています。

Amp内の画像の下でアンプのタイプを変更できます。

クリーントーンから歪んだロックサウンド、ベースギター用のアンプまで幅広いタイプが用意されています。

Amp:Clean

Amp:Rock

「Boost」というタイプが曲にマッチングしていると感じたので選択します。

Cabinetはデフォルトの設定で大丈夫です。

次に、曲に溶け込むように、音を反復する山びこ効果を加えたいです。

そこで、ディレイというエフェクトを使用します。

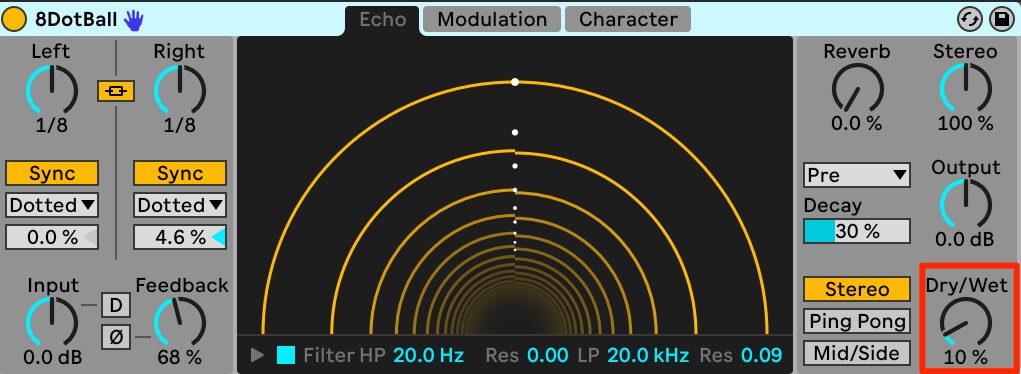

「オーディオエフェクト」からフィルターで「Delay」に絞り、その中から「Echo」を選択します。

Echoはディレイだけではなく、リバーブ(音の残響効果)も加えるオーディオエフェクトで、より複雑な音響効果を演出できます。

「8DotBall」というプリセットをCabinetの後ろに割り当てましょう。

デフォルトのままでは反復音が大きすぎるので、Dry/Wetというパラメーターで原音とエフェクト音のバランスを整えます。

薄っすらと奥行きがでるように「10%」に設定します。

Echo Dry/Wet:10% に編集

広がりのあるギターサウンドが完成しました。

オーディオのリアルタイム録音

サビに単音のカッティングを入れることで、メロディだけでなくパーカッション的な要素も追加しようと思います。

いくつかフレーズを録音してどれを使うか選びたいのですが、何度も録音と停止を繰り返すのは面倒です。

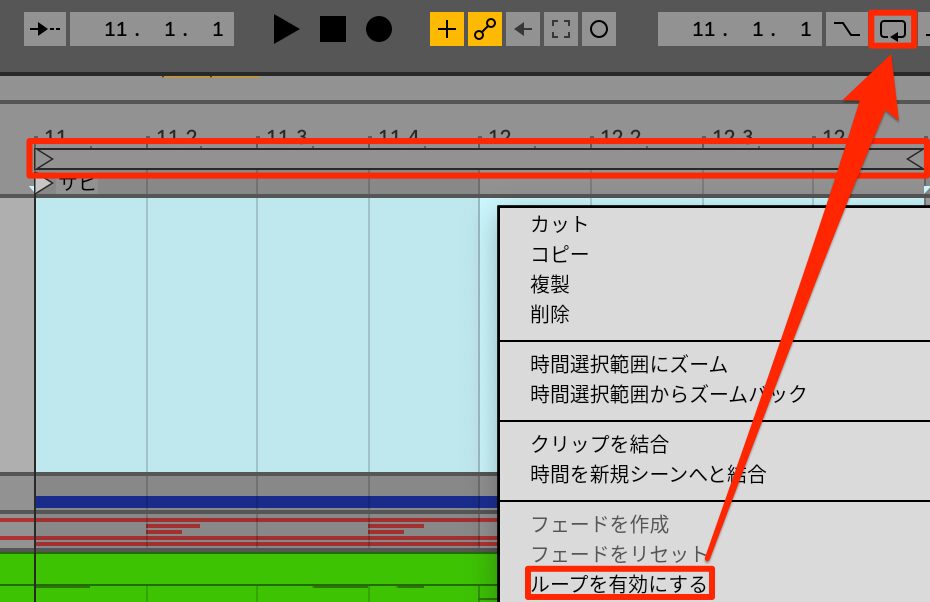

そこで便利なのが、「ループ録音」です。

範囲を選択して右クリックし「ループを有効にする」を行うと、その範囲にループバーが作成され、上部のループスイッチが点灯してループが有効になります。

ループスイッチをオフにすればループは解除されます。

この機能は再生時と録音時のどちらでも活用できるので、覚えておきましょう。

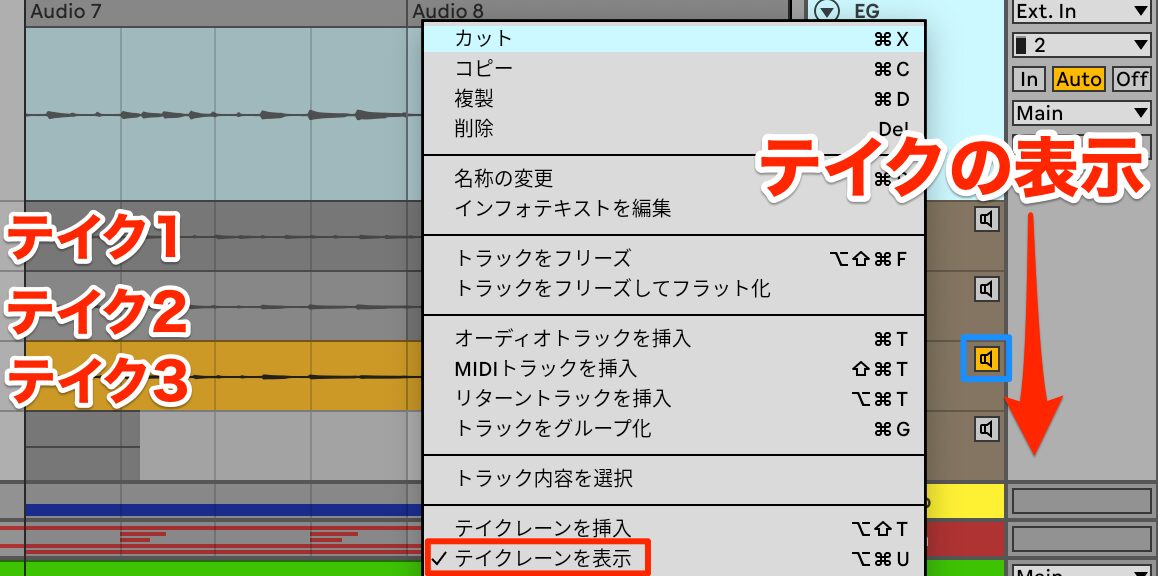

3回ループ録音を行いました。

録音停止時に見えているクリップは最後のテイクなので、他のテイクも確認します。

トラック上で右クリックし「テイクレーンを表示」を選択すると、他のテイクが表示されます。

「スピーカーマーク」をクリックすると、該当のテイクレーンが再生時に出力されます。

テイク1

テイク2

テイク3

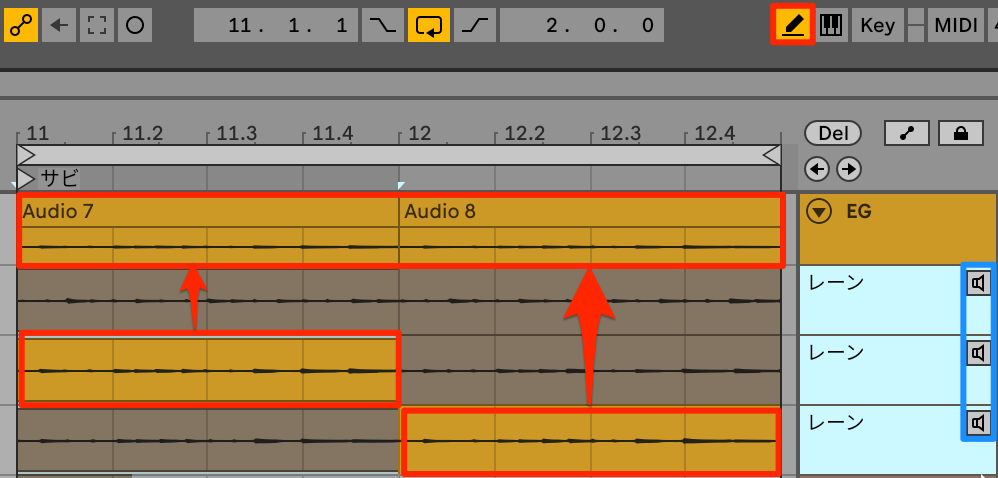

2番目と3番目のテイクは微妙に音を変えているのですが、これらを組み合わせて2小節のフレーズにしたいです。

その際は、以下の手順で行います。

- トラック内のスピーカーマークをオフにします。

- 上部の「ドローモード」(鉛筆アイコン)をオンにします。

- 採用したい範囲をドラッグで選択することで、複数のテイクを組み合わせます。

これにより、異なるテイクを組み合わせて一つのフレーズにまとめることができます。

ギタートラック 1小節目はテイク2、2小節目はテイク3を選択

これでギターのリアルタイム録音が完了しました。

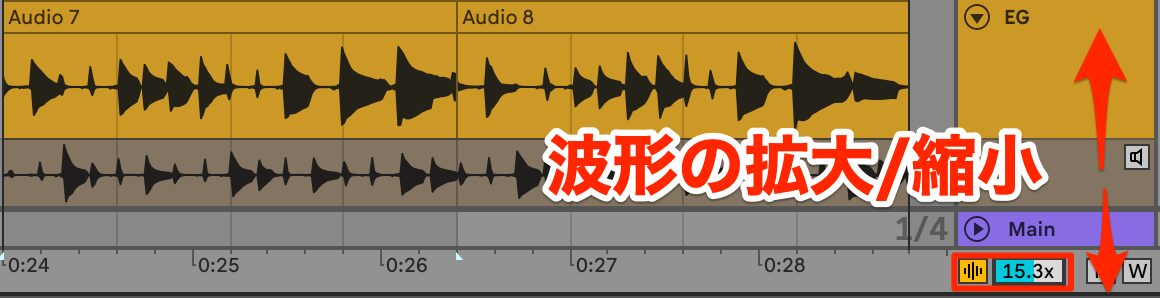

波形の拡大/縮小

ギターのクリップに録音されている波形は、アンプシミュレーターを通る前の信号なので小さく、編集時に見えにくいです。

これを解消するための機能を紹介しておきます。

「Mainトラック」の下にある小さい「波形マーク」をオンにし、隣の数値部分を上下にドラッグ&ドロップすると、波形の垂直方向の拡大、縮小ができます。

この機能は、波形の表示が変化するだけで、出力信号の大きさには影響しません。

波形マークをオフにすれば表示が元にもどります。

ギター録音後の編集の際などに便利なので、ぜひご活用ください。

ボーカルの録音設定

ボーカル録音に関して、今回はサンプル素材を使用しましたが簡単に解説しておきます。

まず、オーディオインターフェイスのInputにマイクケーブルを差し込みます。

その後、ゲインやレベルと記載されているつまみを調整して、入力信号を増幅します。

この際、無理に大きくしすぎると音が歪んでしまうので注意が必要です。

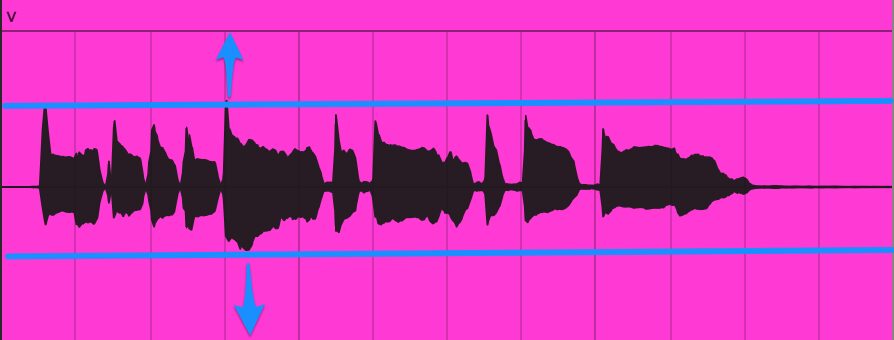

テスト録音を行い、波形が潰れないように確認してください。

大体の目安ですが、画像のように最も大きな部分で余裕を持たせるようにしてください。

思ったよりも小さい波形でも問題ありません。

後はギターを録音する際と同じ手順です。

これで楽曲のアレンジは完了しました。

オーディオ録音はギターの演奏など難しい部分があると思いますが、一度行うと理解が深まるので、頑張ってチャレンジしてみてください。

次回はミキシング/マスタリングを行い、音のバランスを調整して楽曲を完成させます。

記事の担当 岡本 剛/Tsuyoshi Okamoto