Impulseでドラム連打をコントロールする Ableton Live Tips

連打時に必須の”余韻”のコントロール

EDMやダンス系の楽曲でよく使用される、スネアやキックの連打を打ち込む際、

「速くなると音がかぶってアタックが分かりにくくなる」「1-Shotにするとノイズが入る」

といった問題にぶつかったことはないでしょうか?

Ableton LiveのImpulseを使えば、余韻を自由にコントロールし、

連打に最適なドラムサウンドをデザインすることができます。

それでは、方法を見ていきましょう。

製品の詳細ページへ

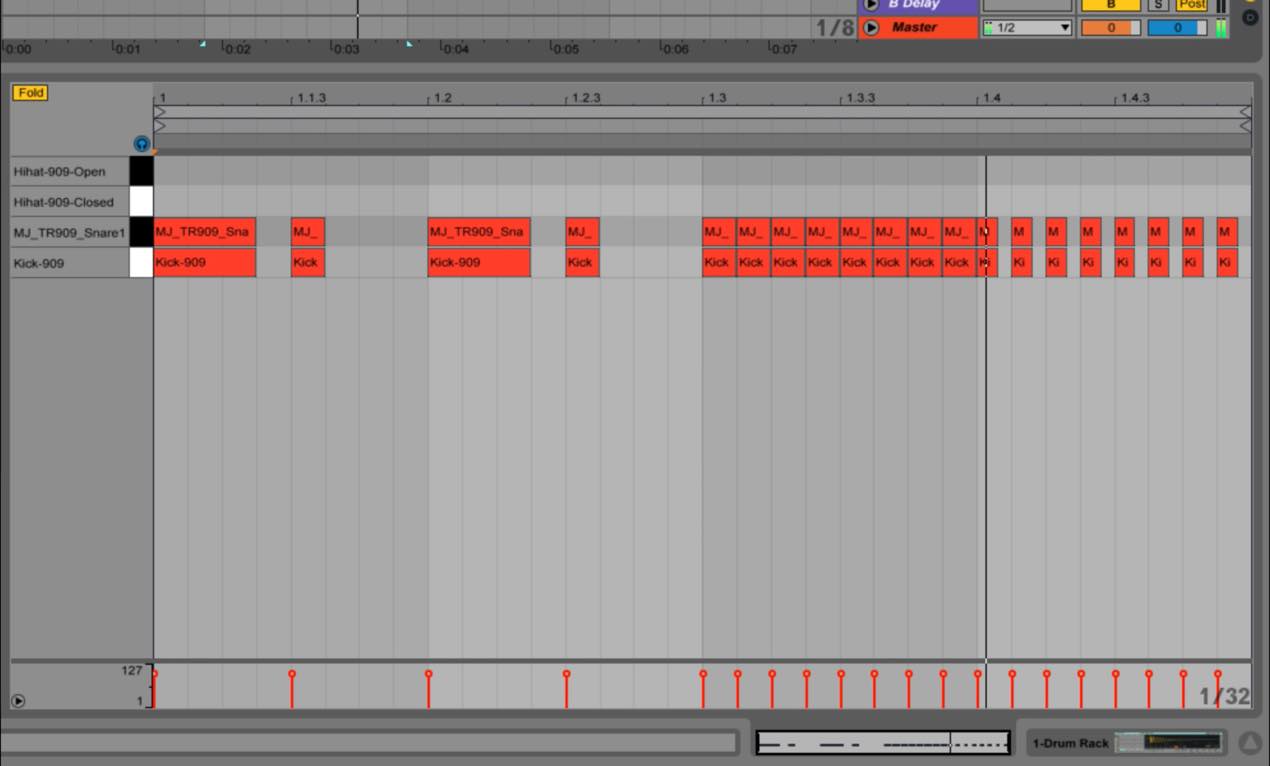

まず、以下のような連打を打ち込んだとします。

これをDrum Rackのデフォルトの状態で鳴らすと、ノートの長さは関係なく、

すべての余韻が終わりまで完全に再生されます。

これも悪くはないのですが、32分音符等のかなり早い連打では、余韻と次の音がかぶって、

音のキレが悪くなってしまうことがあります。

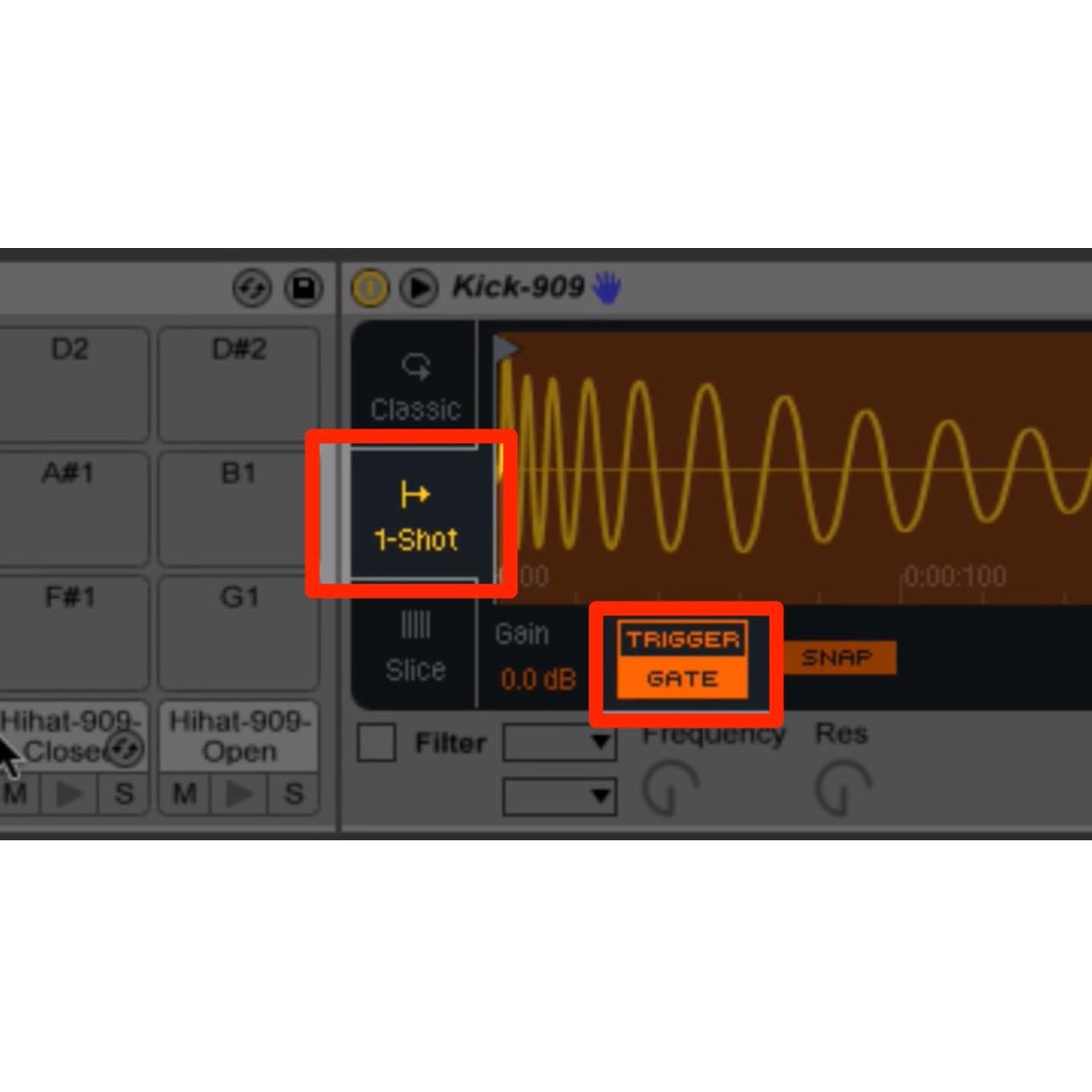

その際にまず行っていただきたい設定が「1-shot」です。

キックやスネアのパッドを選択し、右に表示されるSimplerで、

「Classic」となっているところを「1-Shot」とします。

併せて、「TRIGGER」となっているところを「GATE」に変更すると、

ノートの長さに従って余韻がカットされ、速い連打でも次の音にかぶることはなくなります。

しかし、一部のサンプルでは強引に切りすぎて、連打の際に

「プチプチ」というノイズが発生することがあります。

そこで使用していただきたいのが、以前のTipsでもご紹介したImpulseです。

Impulseのパラメーターには「TRIGGER」「GATE」を切り替えるスイッチがあり、

更にその上に「Decay」というツマミがあります。

それぞれのモードの特徴と、Decayの効き方は以下のとおりです。

- TRIGGER

- GATE

打ち込みノートの長さに関係なくDecayで設定した長さを常に再生します。

打ち込みノートの長さに従って再生が止まり、Decayで設定した長さ分の余韻を残します。

「GATE」モードでDecayを適切な数値に設定すれば、Drum RackのGATEのように

「プチプチ」ノイズが発生することはなくなります。

Impulseはその他にも、サチュレーターやフィルターなども備えており、

ドラムサンプラーとして非常に使い勝手が良いものです。

それら機能の中でも特に面白いのが、右下のRamdomボタンで、

パンをランダムに振り分けることができます。

連打の際に組み合わせると面白いかもしれませんね。

ぜひ、いろいろな使い方を研究してみてください。

製品の詳細ページへ

このような記事も読まれています

EDM ハイハットの打ち込みテクニック

ハットを左右に分けて配置することで、様々なグルーブ感を演出することができます。その一例を解説していきます。

ドラムパターンのマンネリ化を防ぐテクニック

ドラムの打ち込みで陥りがちなのが、短いパターンをひたすらループすることで、変化が乏しくなってしまうということです。ここでは、パターンに対して簡単なエデットを行うだけで、ドラムのマンネリ化を防ぐテクニックをご紹介していきます。

効率的なベロシティ設定術 Ableton Live Tips

個別に一つ一つ行うのは少し手間がかかります。ここではベロシティを簡単に一括調整する方法をご紹介します。

Impulseを使ってハイハットのキレを出す Ableton Live Tips

ハイハットのオープンとクローズが重なってドラムのキレが出ない、といった際にはImpulseの「LINK」機能です。互いの音が同時に鳴らないよう、簡単に設定することができます。

- CATEGORY:

- Ableton Live Tips