【DTM】作曲家・白戸佑輔さんの楽曲制作の裏側に密着 第2弾 アレンジ編

白戸佑輔が作曲に続いて楽曲アレンジのノウハウを公開

ここでは第1弾の動画で行った楽曲に対してアレンジを行っていきます。

アレンジには様々な方法がありますが、僕の持っている持論を中心としたワークフローを展開していければと思います。

今回は自分の曲なので、伝えたいことやコンセプトは明確となっていますが、他人の楽曲をアレンジする際、メロディーがコードに対して、どのような意思を持っているのか?を捉えることに重点を置いています。

作者が辿り着きたい道筋を邪魔せず、サポートすることを心掛けることが特に大切です。

楽曲制作 アレンジ編 動画

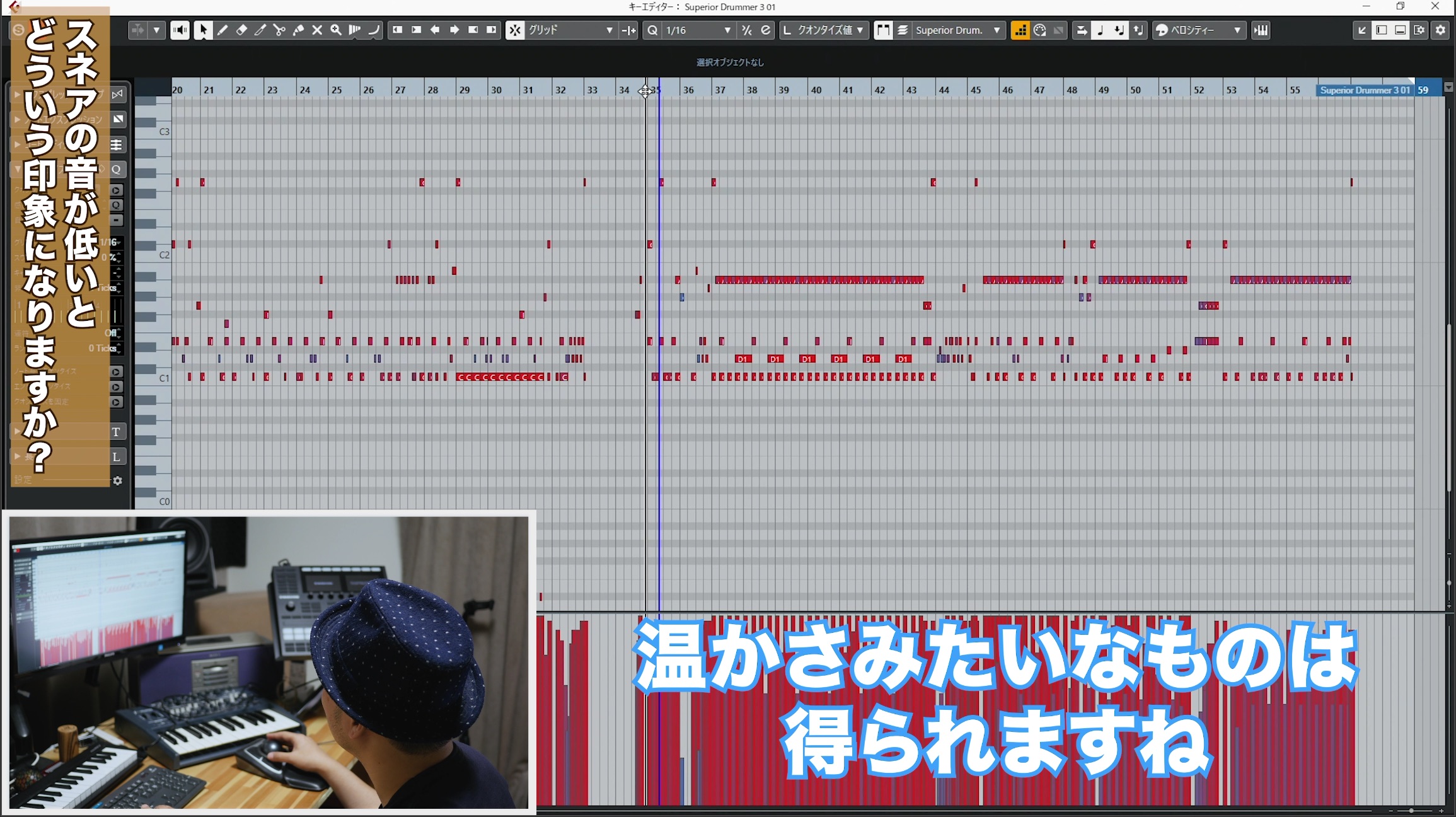

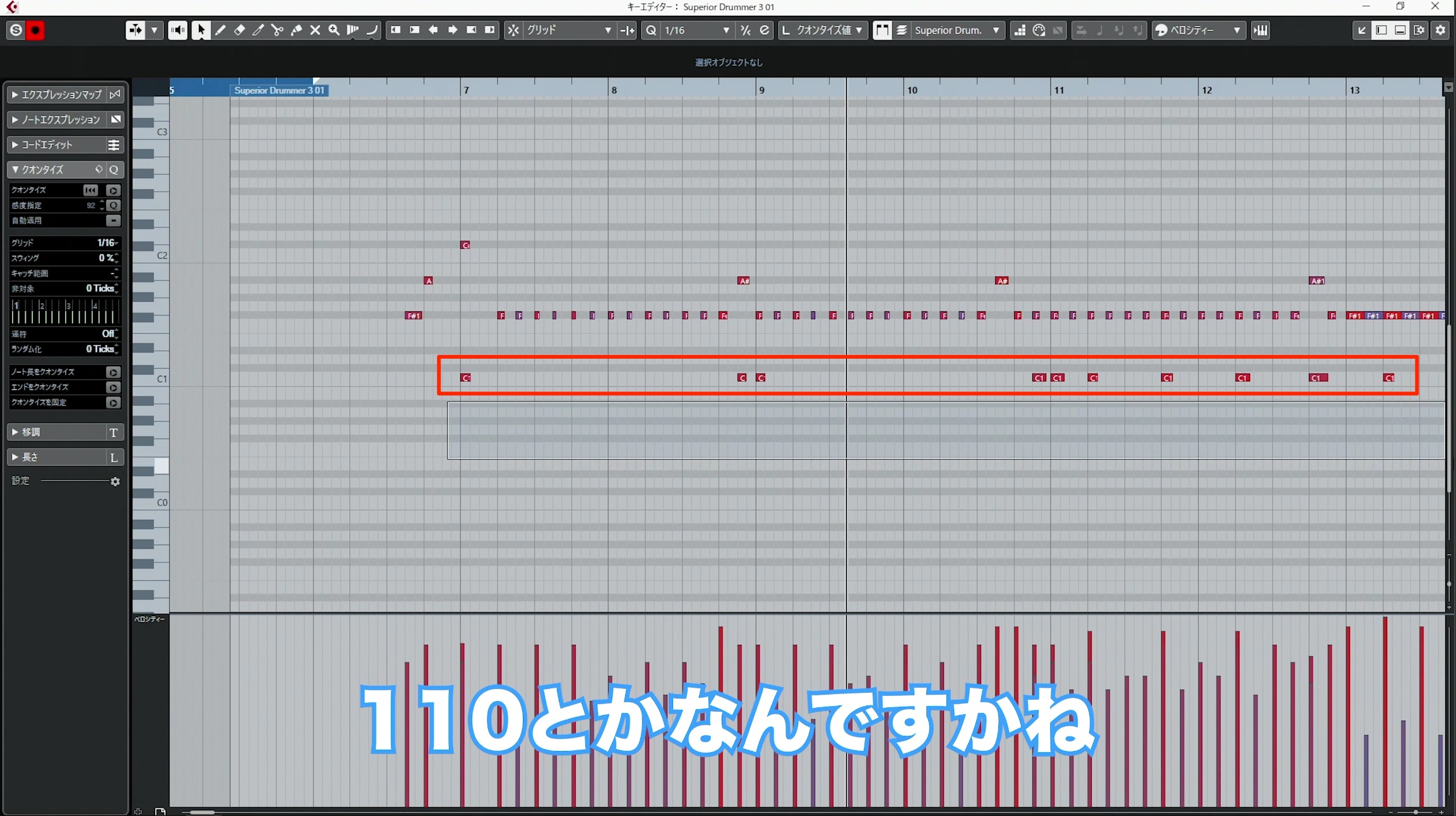

ドラム(リズム)のアレンジについて

アレンジを行う際はリズムトラックから手をつけていくことが多いです。

ピアノでざっくりと土台を作っておき、ドラムから固めるという流れです。

ドラムトラックは生ドラムを録音し、差し替えることを前提で打ち込んでいきますが、プレイヤーに希望の演奏ニュアンスが伝わるレベルの打ち込みを心掛けています。

ドラムトラックを打ち込む中では、スネアトラックのピッチにも気を使います。

ここではスネアのピッチを下げるという選択を行いました。

他トラック(上モノ)がヒラヒラとしている中で、安定感や温かさが得られると感じたためです。

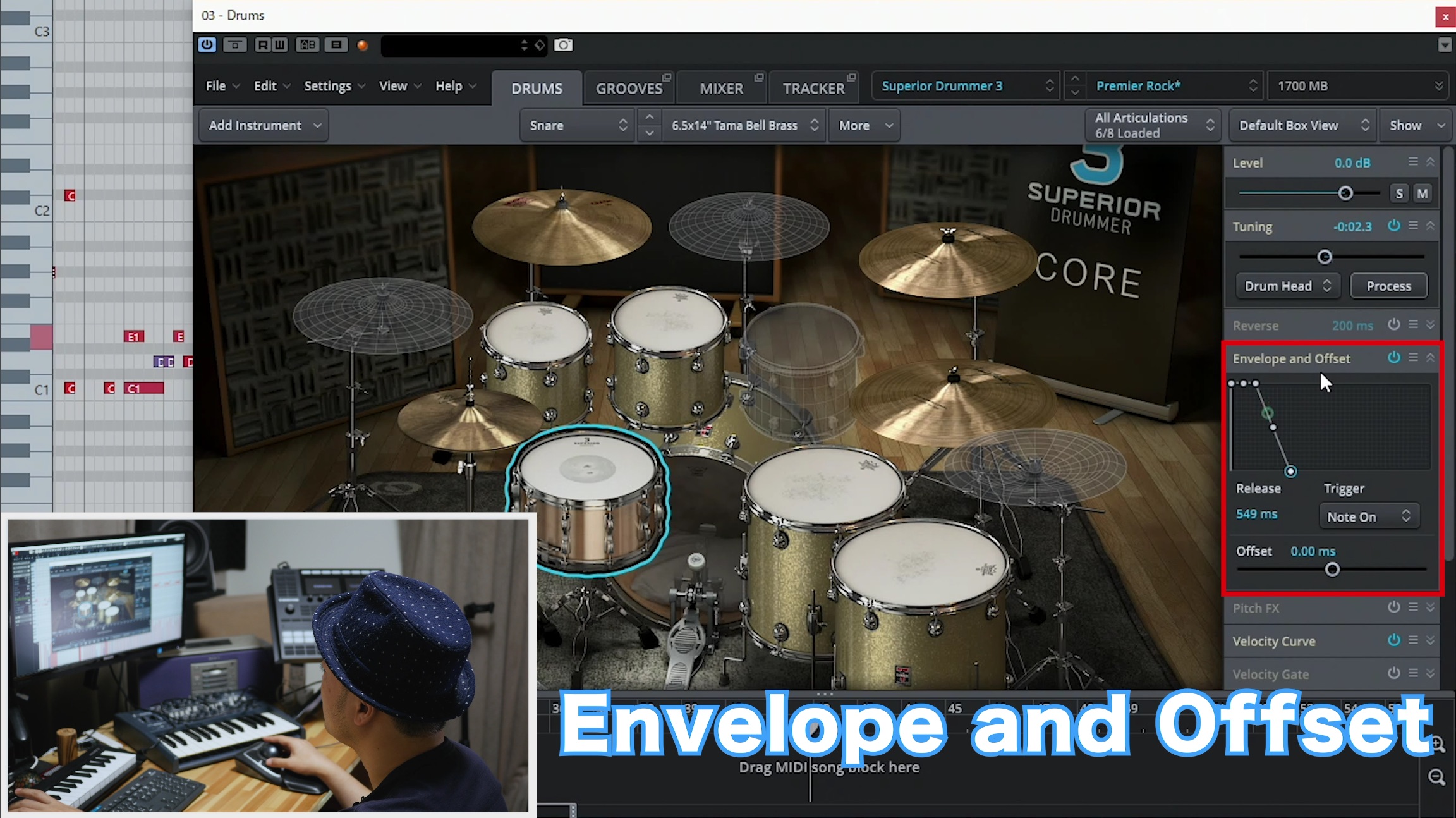

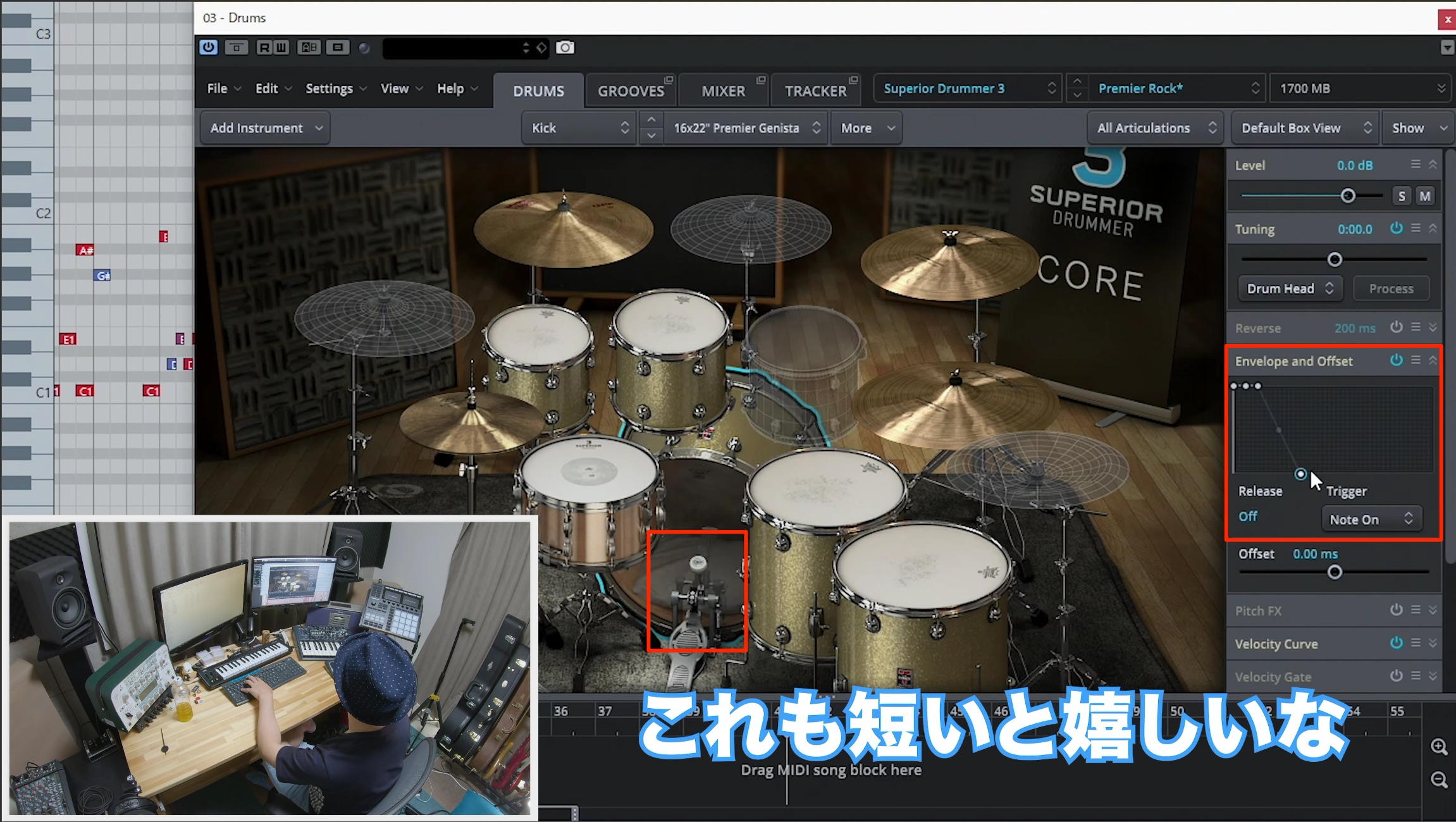

楽曲の印象が大きく変わる、スネアサウンドの長さにも気を使っています。

ドラムソフト上のボリュームエンベロープでサウンド確認しながら余韻の調整を行いました。

スネアとのバランスを考慮して、キックの長さも同様に調整します。

アレンジを進めていく中で、ドラムのボリュームを上げたくなってしまうことが多々あります。

モニター(スピーカー)のボリュームを高めに設定し、DAW上のトラックフェーダー値を低めにしています。

これにより音割れ(クリップ)を避け、正確にサウンドモニタリングを行うことができます。

2/4拍目のスネアはしっかりと出す(ベロシティを高く)ようにしています。

ベロシティ値を最大の「127」にすると収録されているサンプルが切り替わり、イメージと外れてしまうことも多々あるため、選択したプリセットのサウンドを聴きながら良いところを探っていきます。

スネアのベロシティは「110付近」とし、キックのベロシティは小節頭(クラッシュシンバル部分)で「120付近」 が良いと判断しました。

これらの値は音源・読み込むプリセットによって差が出てくるため、楽曲毎にしっかりと確認します。

ハイハットはニュアンスが異なる多数のサンプルが用意されているソフトが多いため、楽曲の構成・場面に合わせてイメージに近くなるものを選択していきます。

ハイハットをわずかに前にズラし(ここでは4ティックほど)ノリを微調整することもあります。

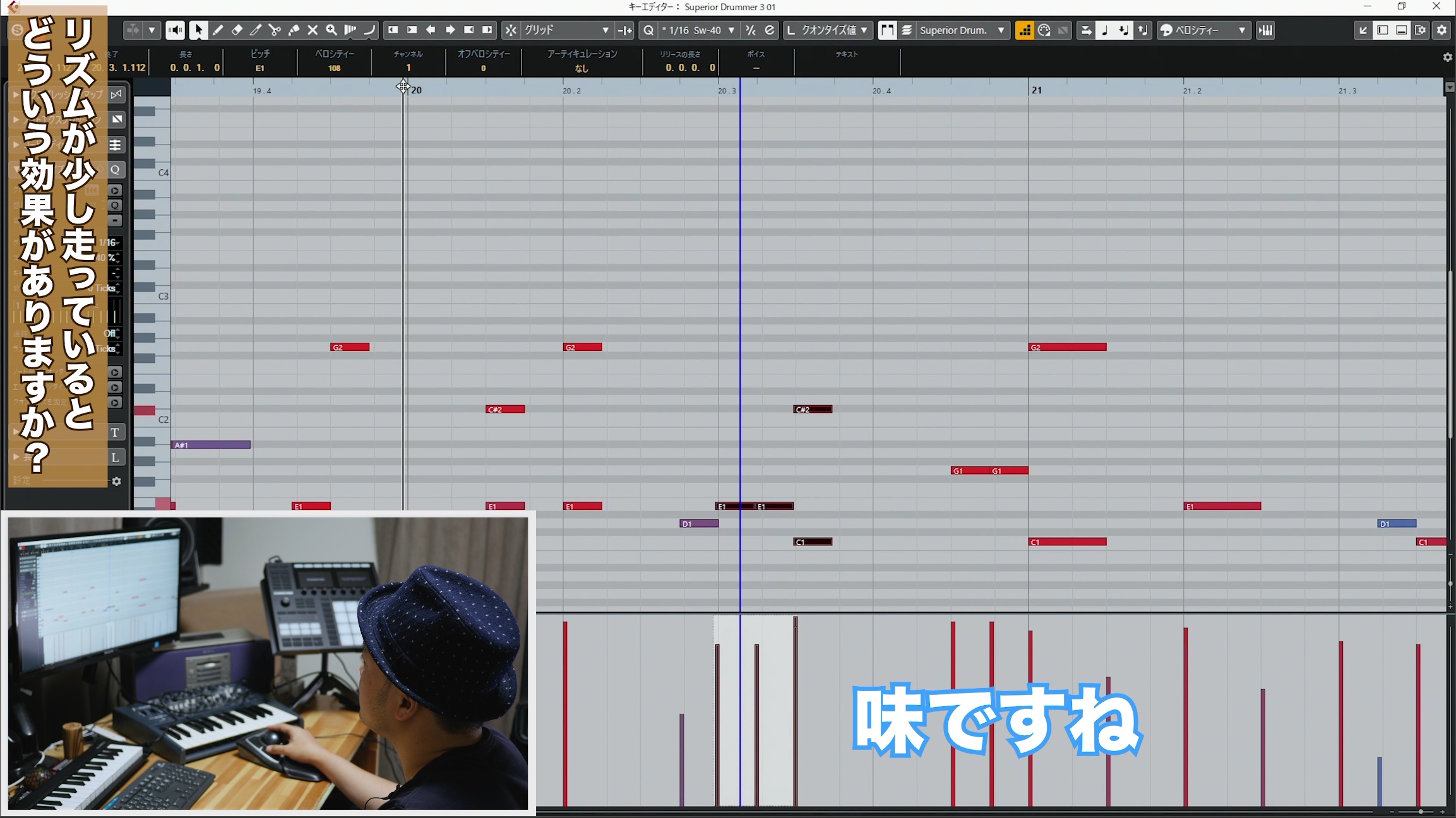

下記のフィルでも使用しますが、リズムを少し走らせることでスピード感や味を与えるという効果に期待できます。

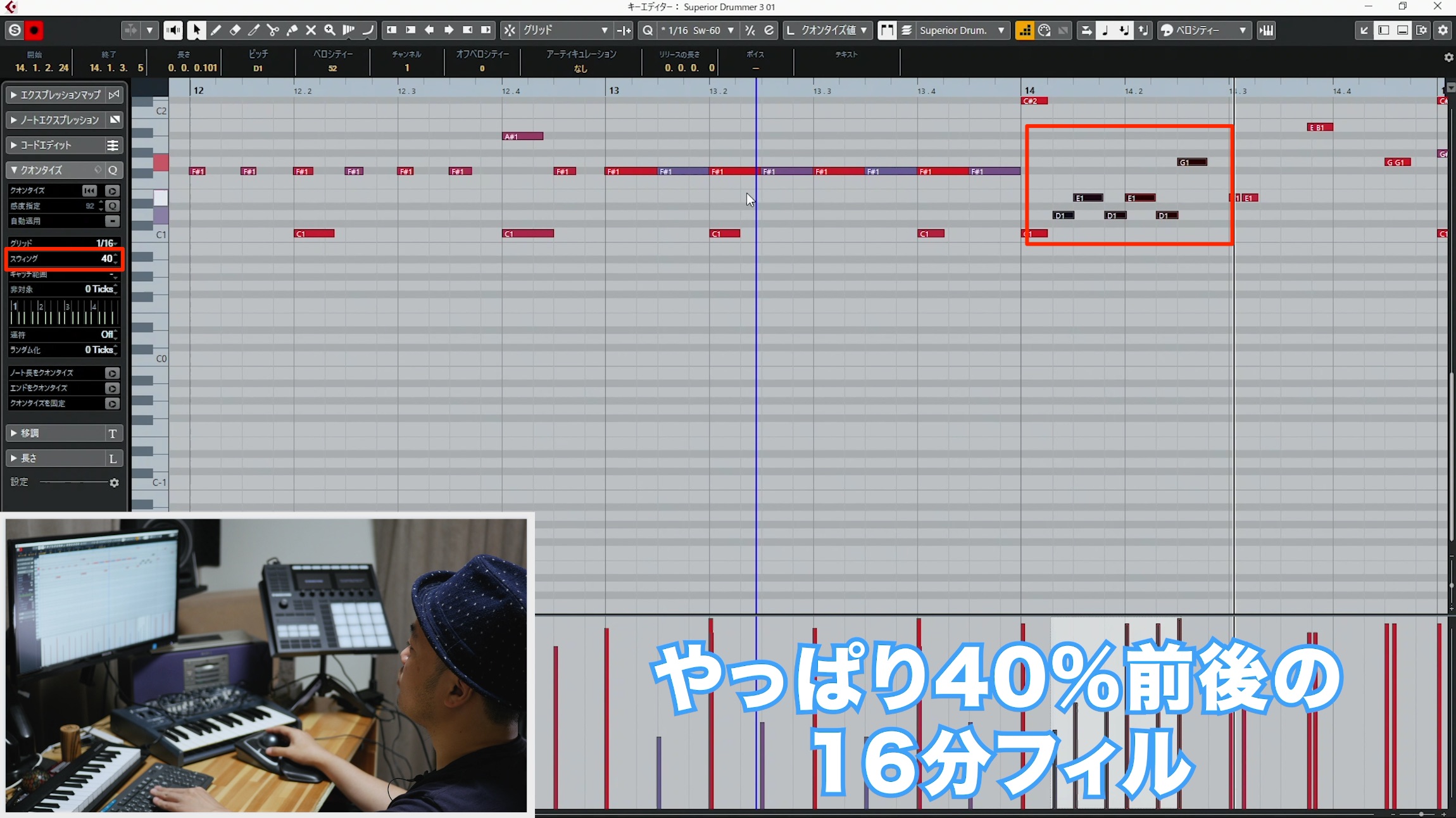

ドラムのフィルはスウィングを高めに設定して、跳ねている感じを演出することもあります。

ここではスウィング値を少し高めの「40」に設定しました。

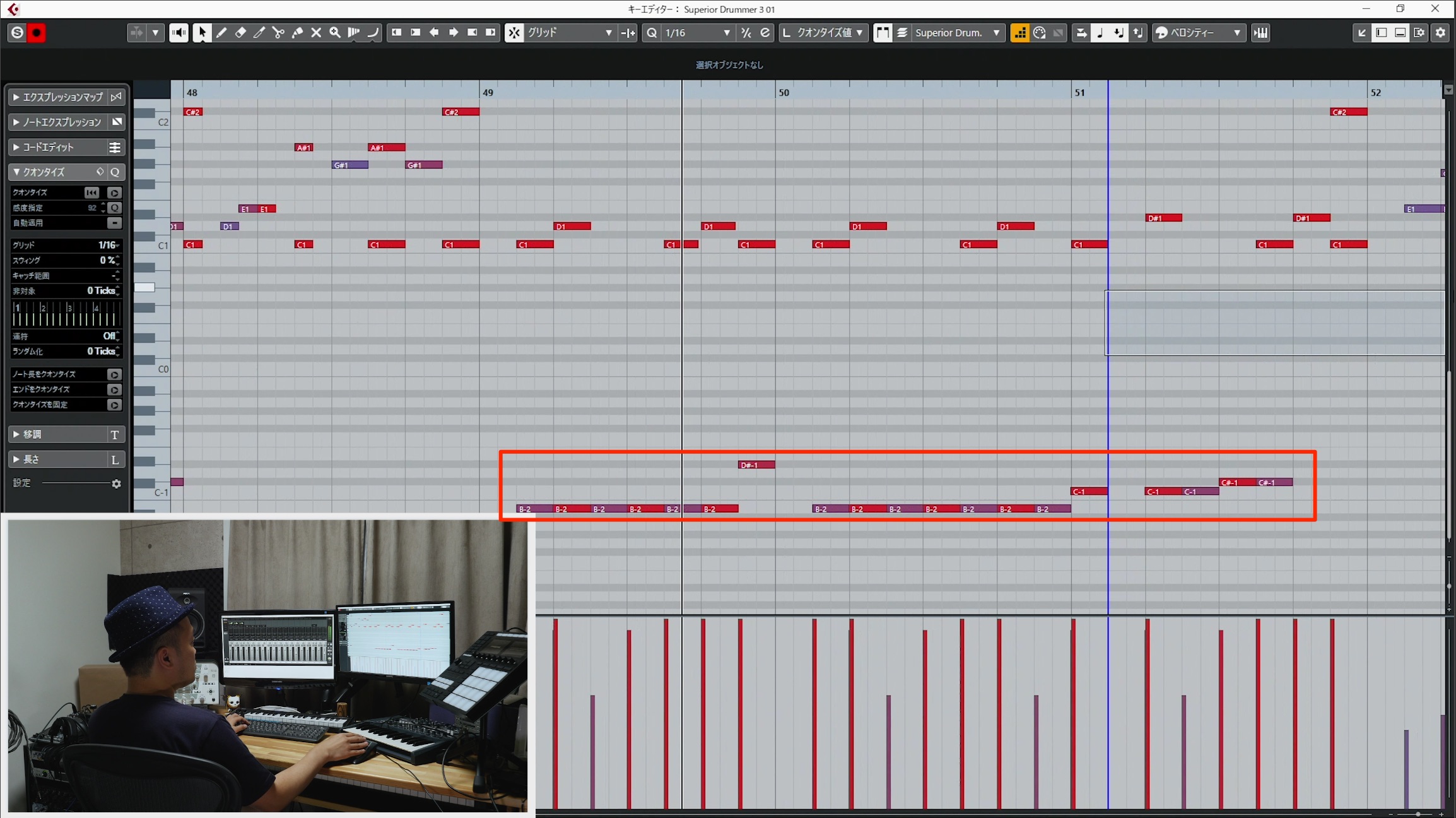

ベースのアレンジについて

ドラムに続いて、ベーストラックのアレンジを行っていきます。

僕はベースプレイヤーですが、ベーストラックは打ち込みで行うことが多いです。

演奏セッティング、演奏ミス、その修正に時間が取られてしまいます。

打ち込みだと1、2分で終わるものが、5分、10分かかってしまうため時間効率を考慮した上で判断しています。

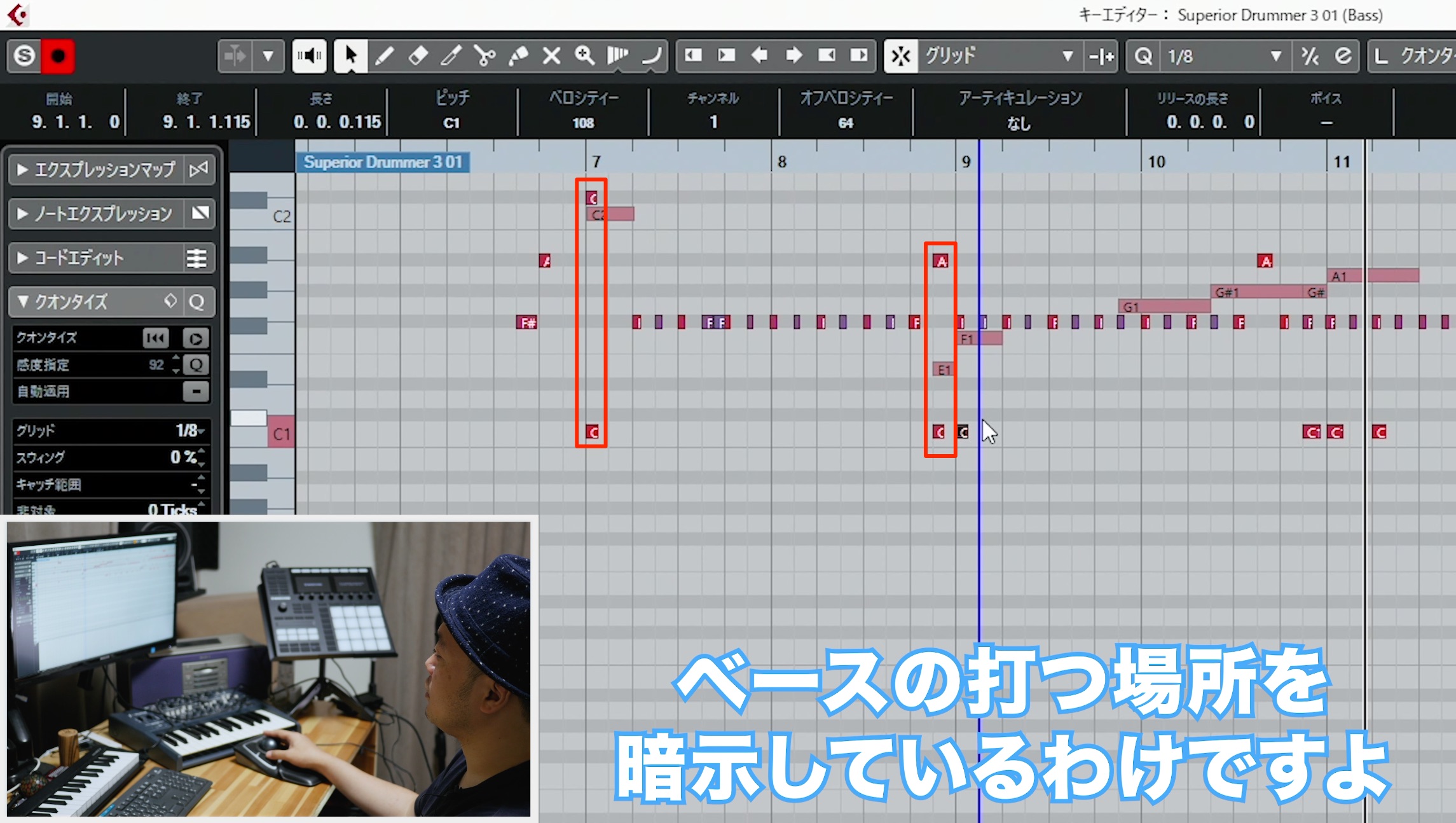

ベースフレーズははキックの位置を基にして考えること多いです。

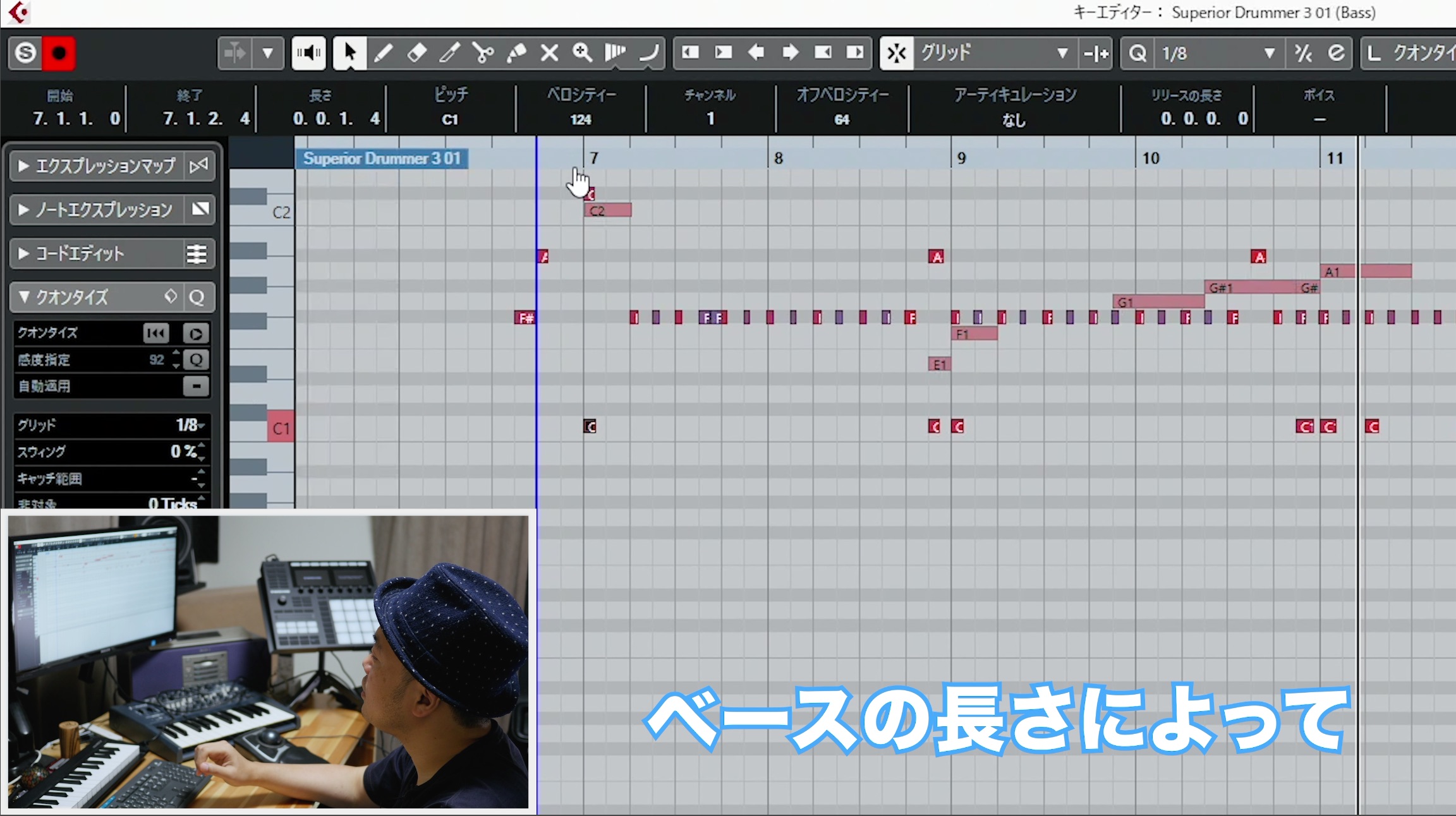

ベースは音の長さである音価が非常に重要です。

同じ箇所に同じ音程で入力するとしても4分/8分/16分で大きな差が出るため、楽曲のイメージに合うものをしっかりと定義します。

これにより、楽曲の場面に合わせてメリハリや立体感を与えることができます。

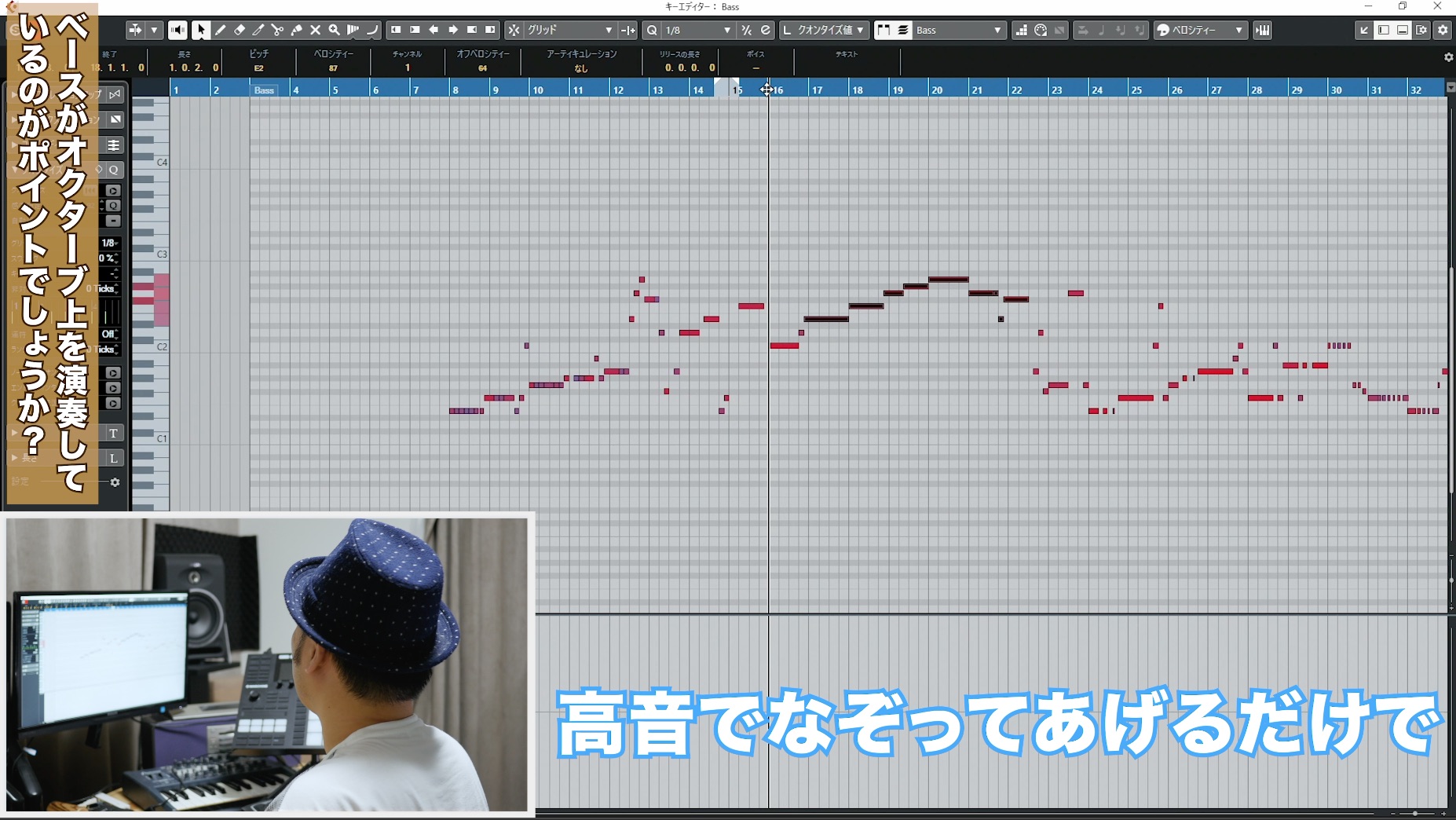

ベースはコードのルート音を演奏するということが基本となりますが、フレーズがマンネリ化してしまうという方は、5th/オクターブをフレーズに組み合わせていくと効果的です。

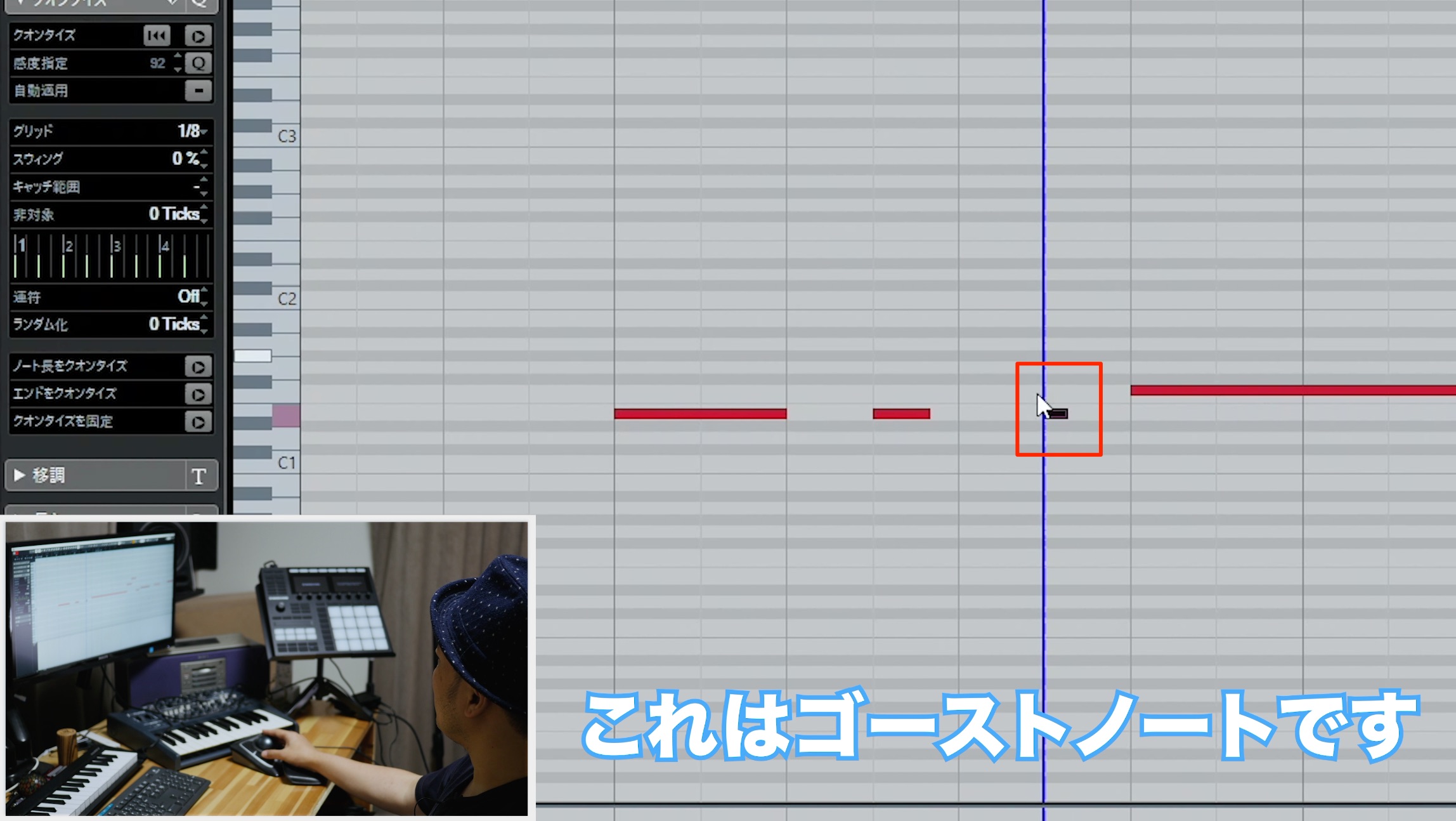

ノートを意図的に短くしてノリを作る、ゴーストノートも入れていきます。

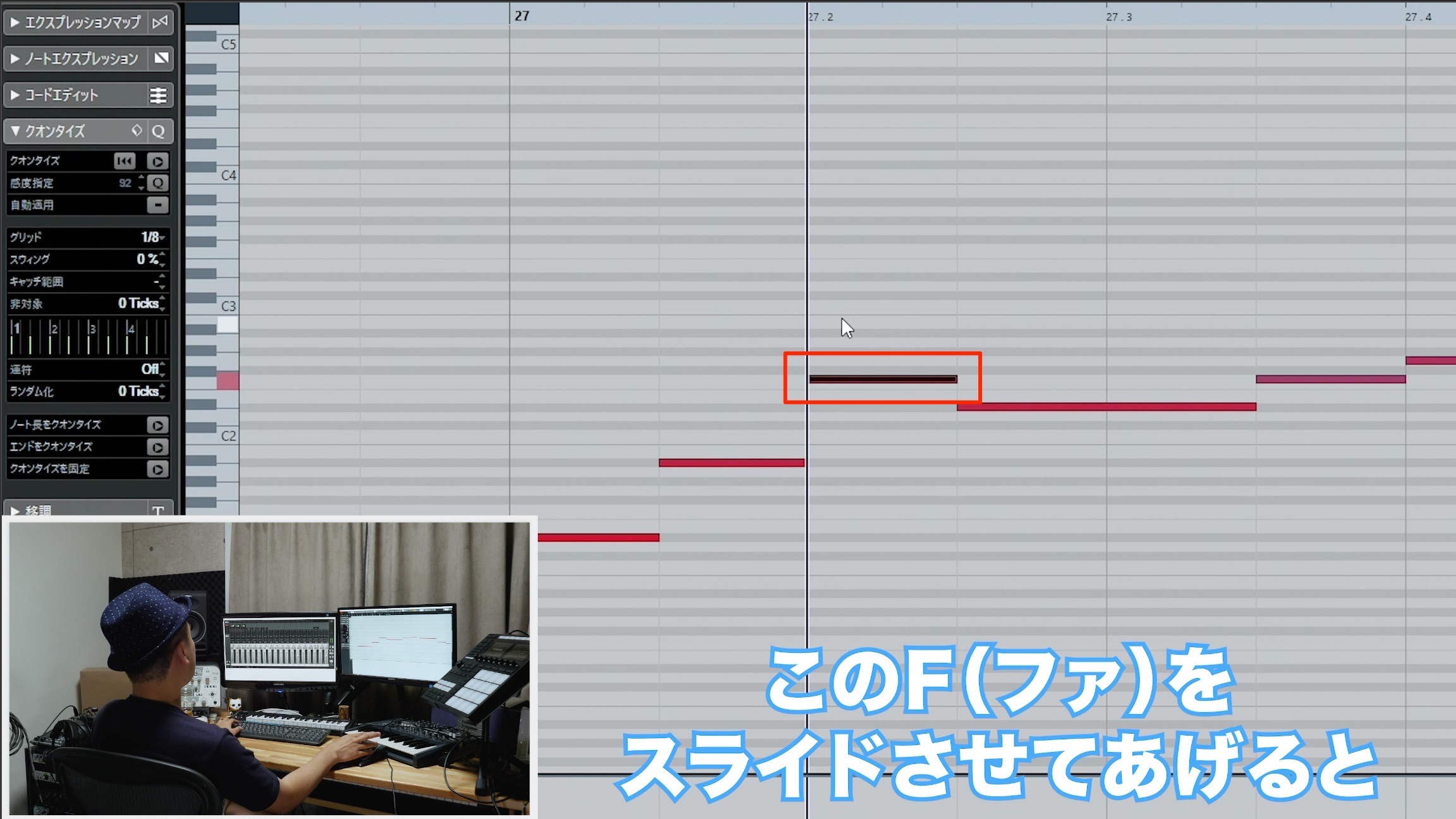

ベースには欠かすことができない演奏表現「スライド」をフレーズに混ぜることも非常に効果的なアプローチと言えます。

白玉でベースを入れた場合、音圧や迫力が出過ぎてしまい、その後に来る盛り上がりとの差別化が難しくなります。

そのため、楽曲が盛り上がる前(Aメロなど)では、1オクターブ上げて演奏を行い軽快さを保ちます。

ピアノのアレンジについて

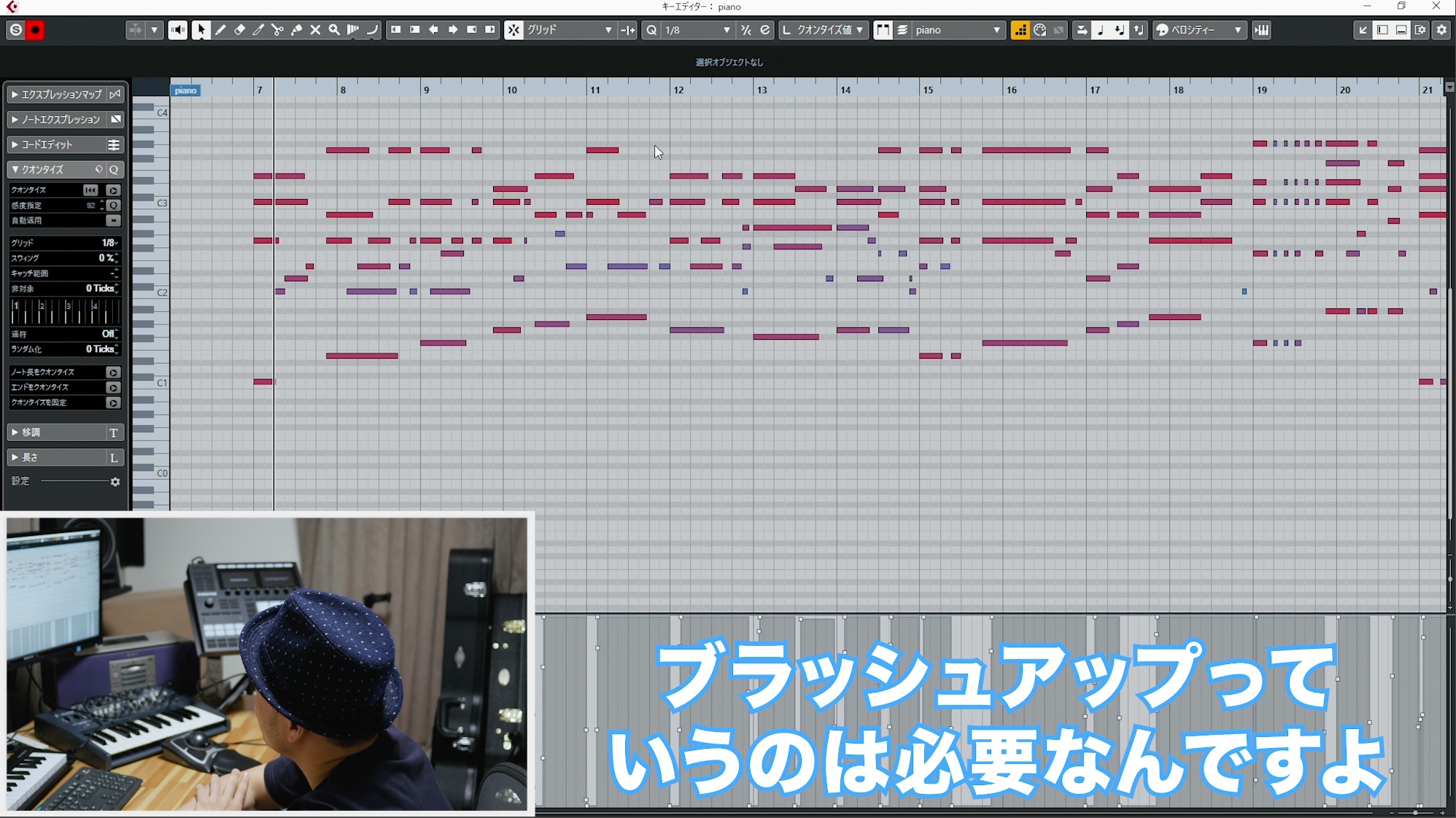

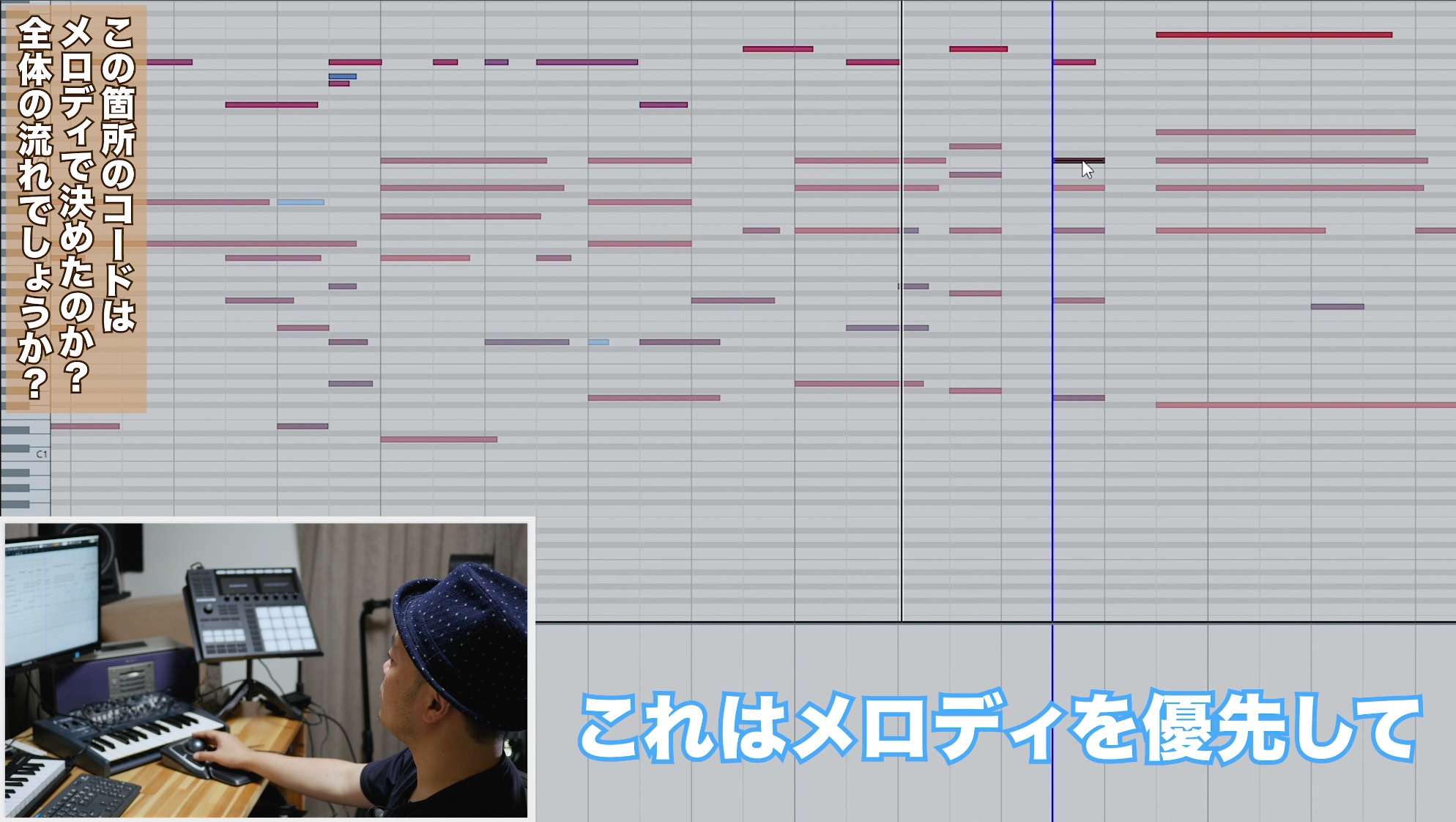

前回の作曲編ではメロディを考えたりブラッシュアップを行うためのコード演奏という形でピアノを使用していました。

最終的なアレンジでピアノを活かすことは確定していません。

ここではコードボイシングを含め、精査していく必要があります。

勢いで演奏したコード内容を確認したり、よりイメージや好みに近づけるためのボイシングを探っていきます。

普段からよく使用しますが、コードトーンから3rdを抜くことでイメージの響きに近づきました。

同じ帯域を持つ楽器との兼ね合いを常に意識して進めていきます。

もちろん、メロディが心地よく響くようにボイシングを細かく調整します。

場合により、アレンジ段階でコード自体を変更することもあります。

逆にアレンジを進めていく中で、どうしてもメロディを変えたいという場合も出てきます。

自身が作曲している場合は、このインスピレーションを大切にし、メロディもどんどん変更していくスタイルをとっています。

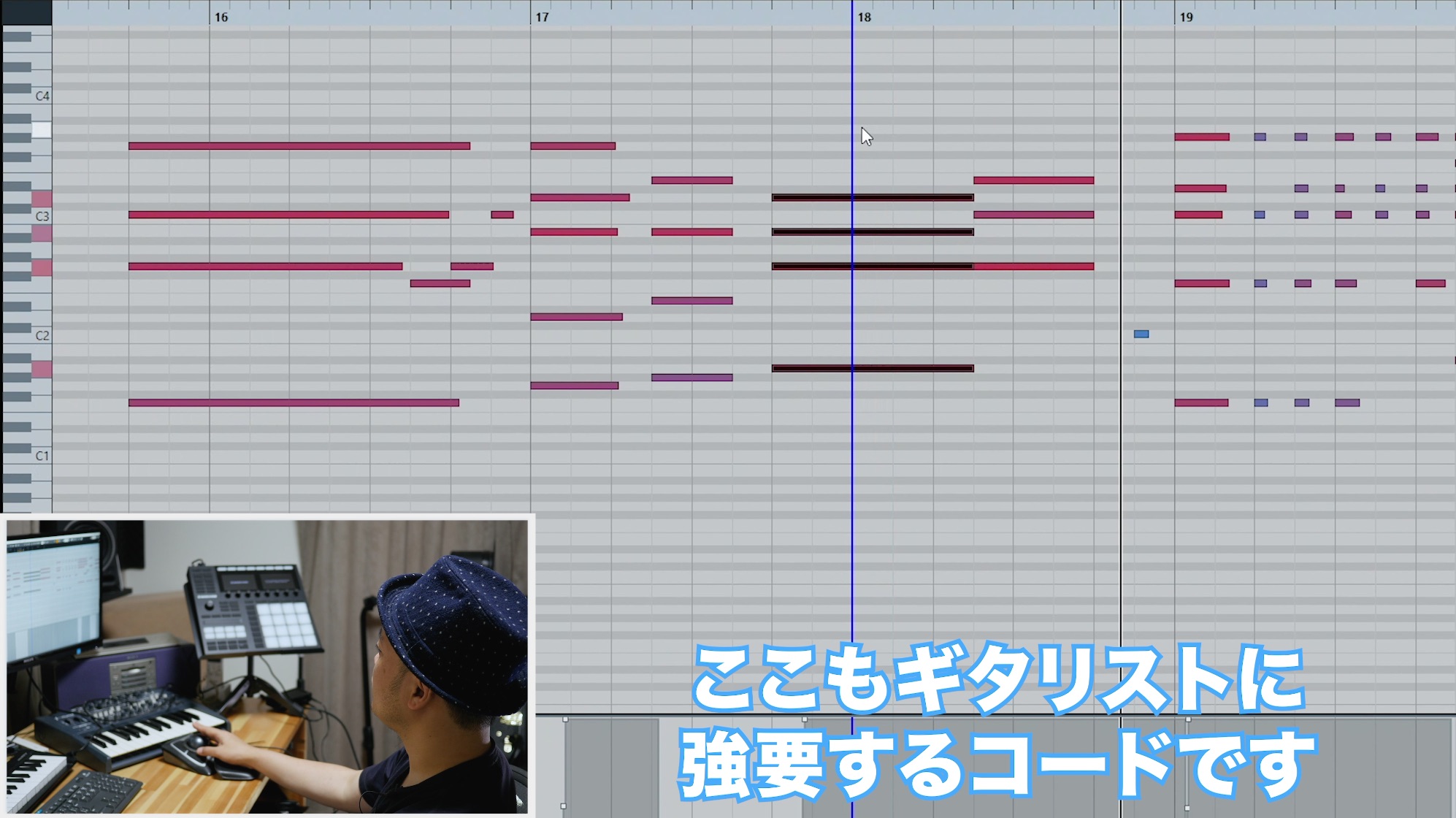

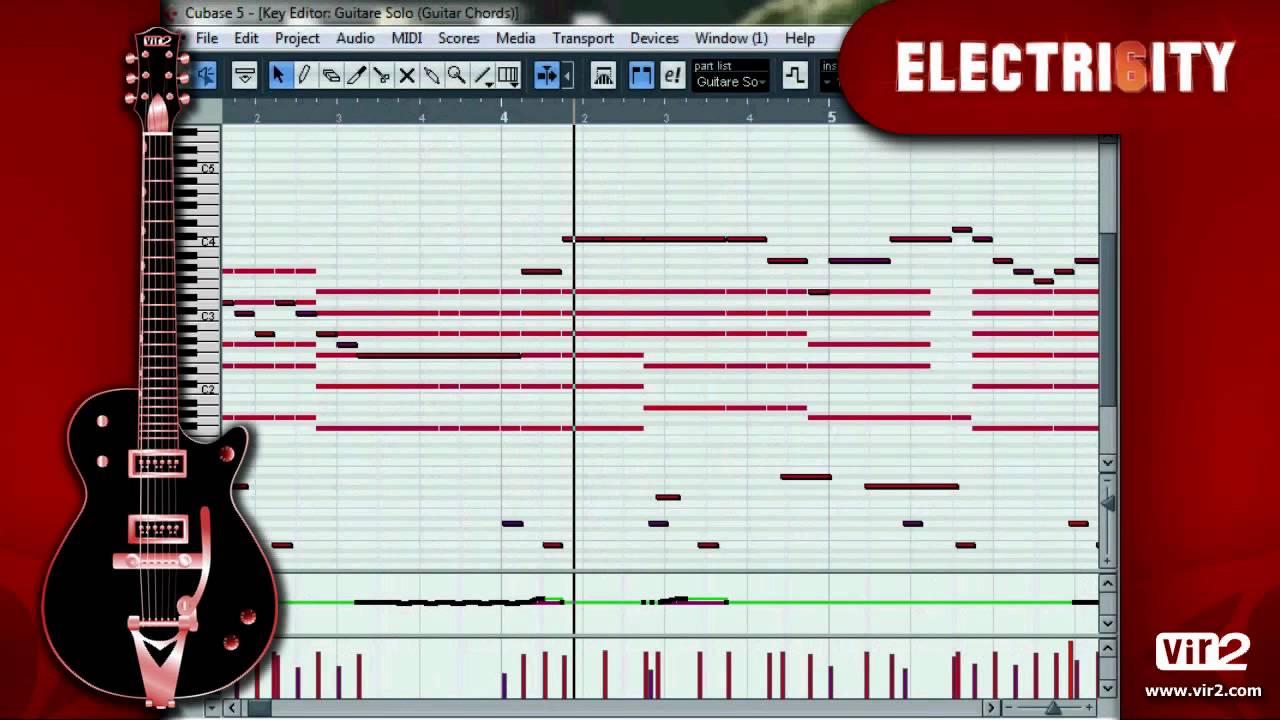

ギターのアレンジについて

ギタートラックも最終的にはギタリストに弾いてもらうことが多くなります。

アレンジ段階の打ち込みではギタリストへどのような演奏を行ってほしいのか?演奏の温度感が伝わる内容を心掛けます。

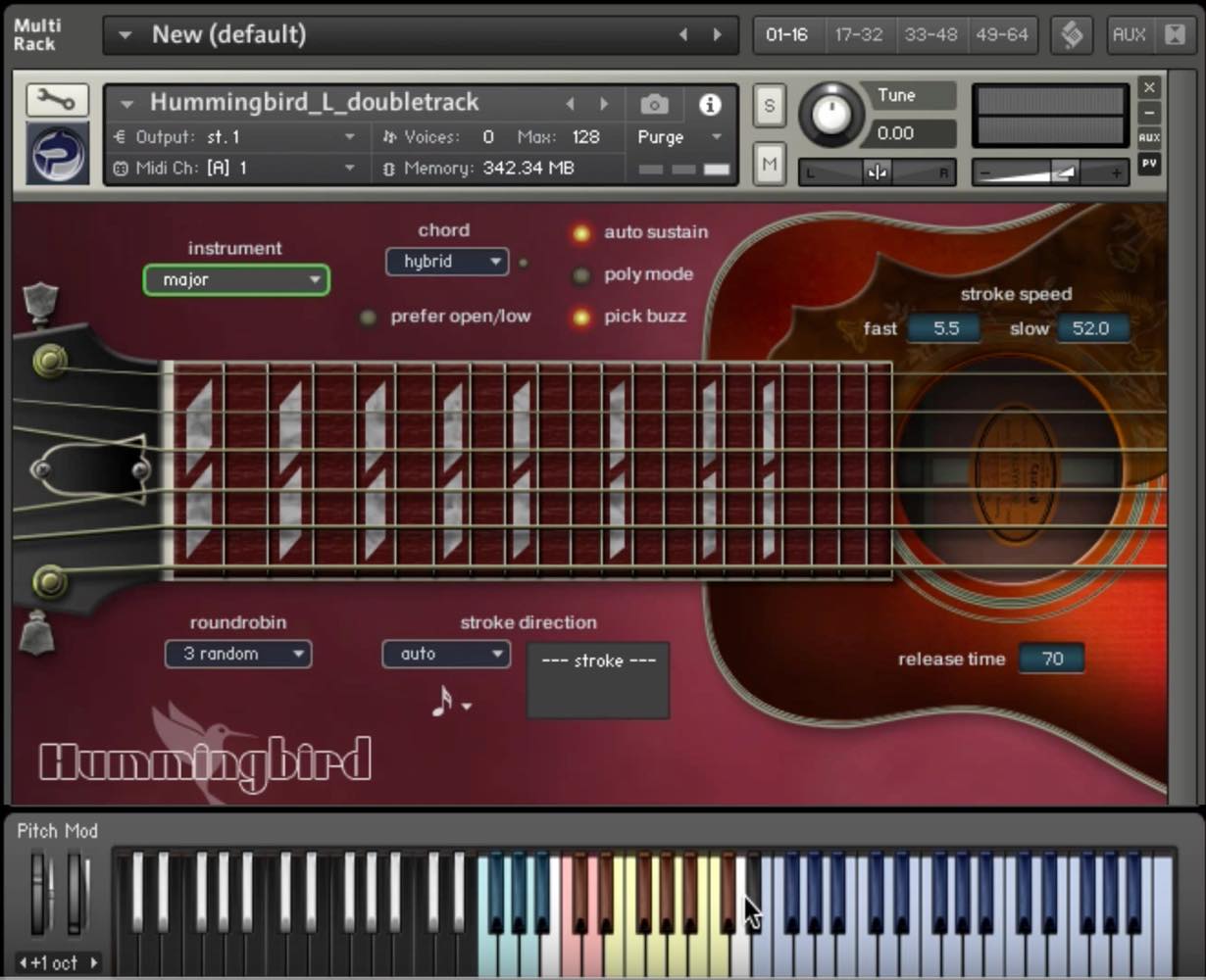

まずは楽曲の印象を明るく、爽やかにする目的でアコギを入れていきます。

リズムの隙間を埋め、パーカッシブなノリを出すために実音の合間にブラッシングを入れました。

基本的に16分音符で入力します。

ギターのストロークパターンは口で歌ってハマるものを打ち込むようにすると良いです。

また、入力したパターンに対してベロシティで抑揚をつけていくと、よりリアルなギターサウンドになります。

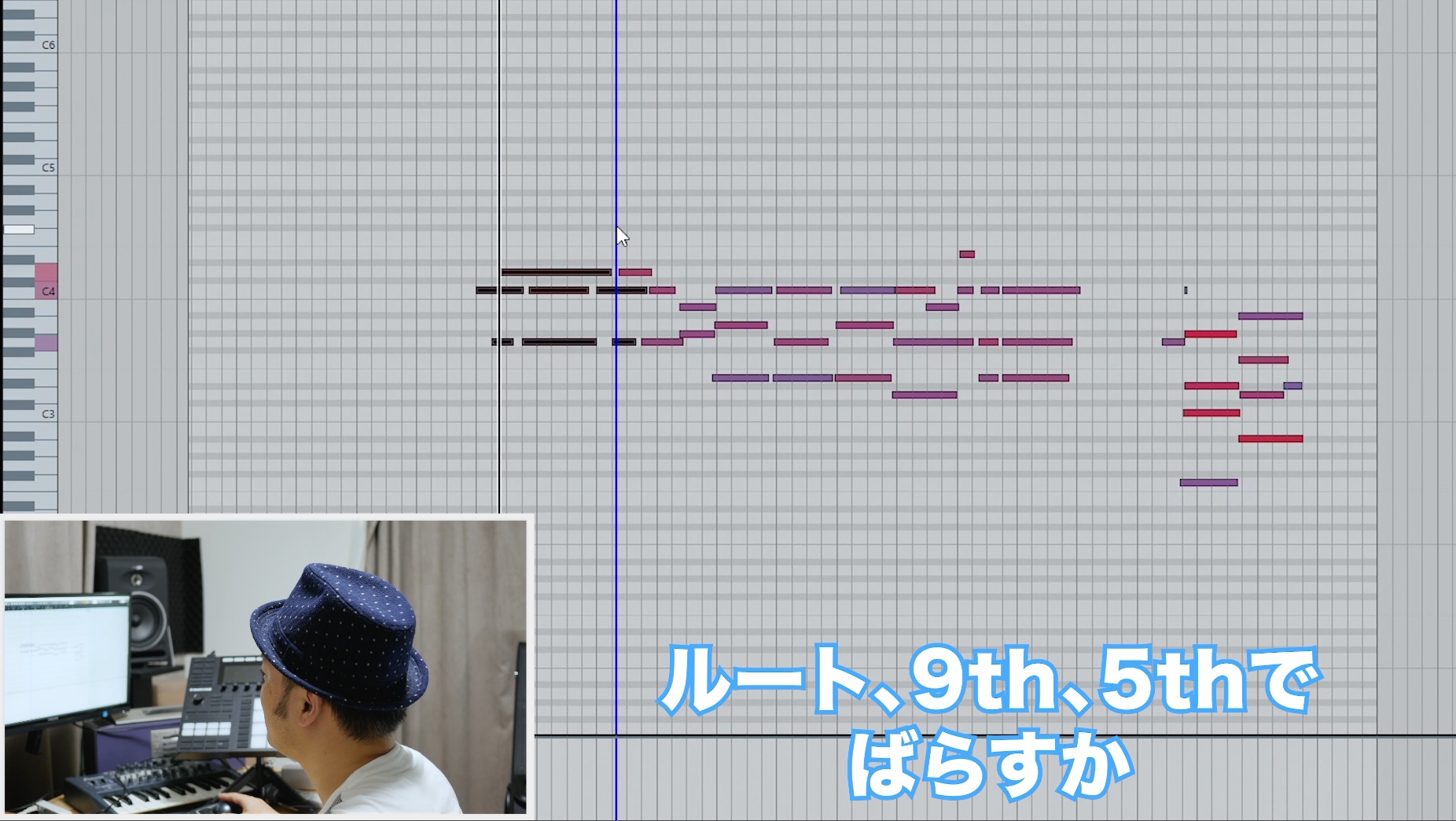

エレキギターはサウンドが重くなるパワーコードを使用せずに、Root/5th/9tを中心とした3和音のアルペジオを取り入れました。

楽曲の展開と共に4和音/5和音など弦の数を増やしてサウンドを厚くするというアプローチも効果的です。

ストラム(わずかな時間差)を与えてピッキングニュアンスを表現します。

この際、ジャストの拍よりも少し前から演奏させることで、演奏にスピード感を与えることができます。

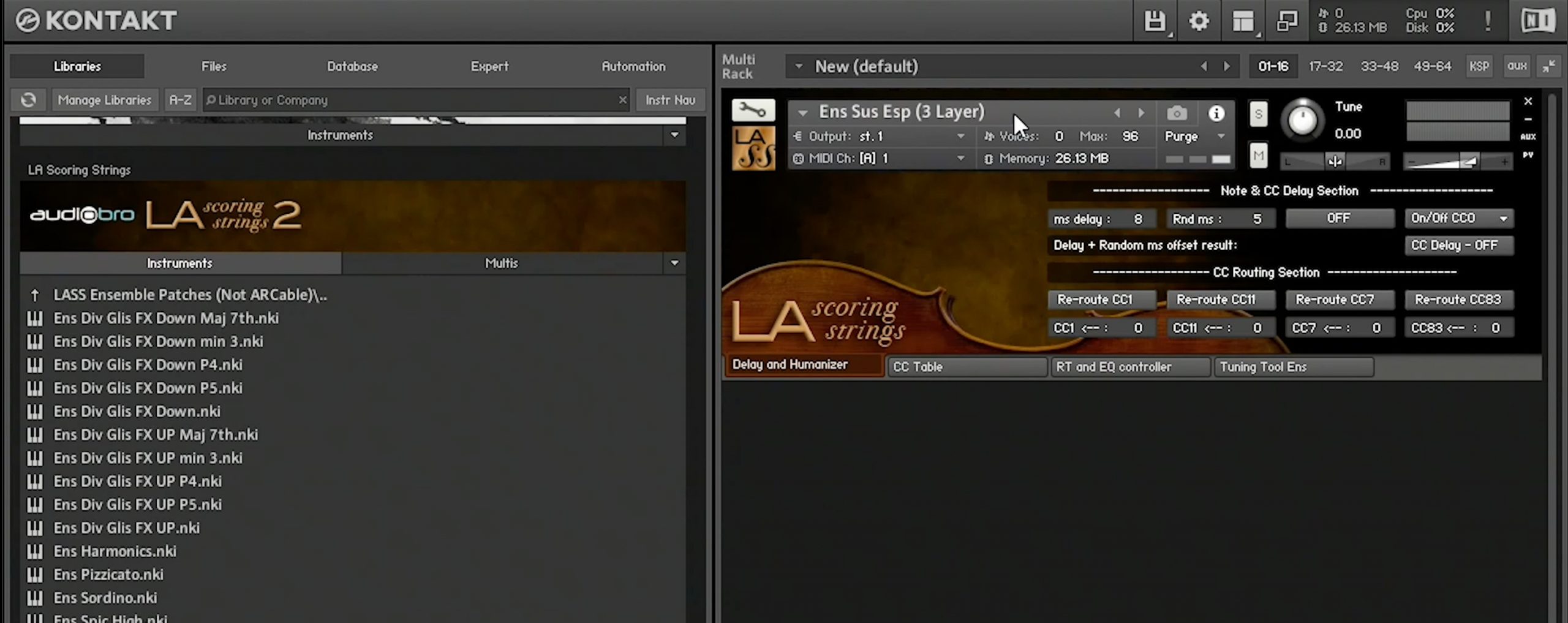

ストリングスのアレンジ

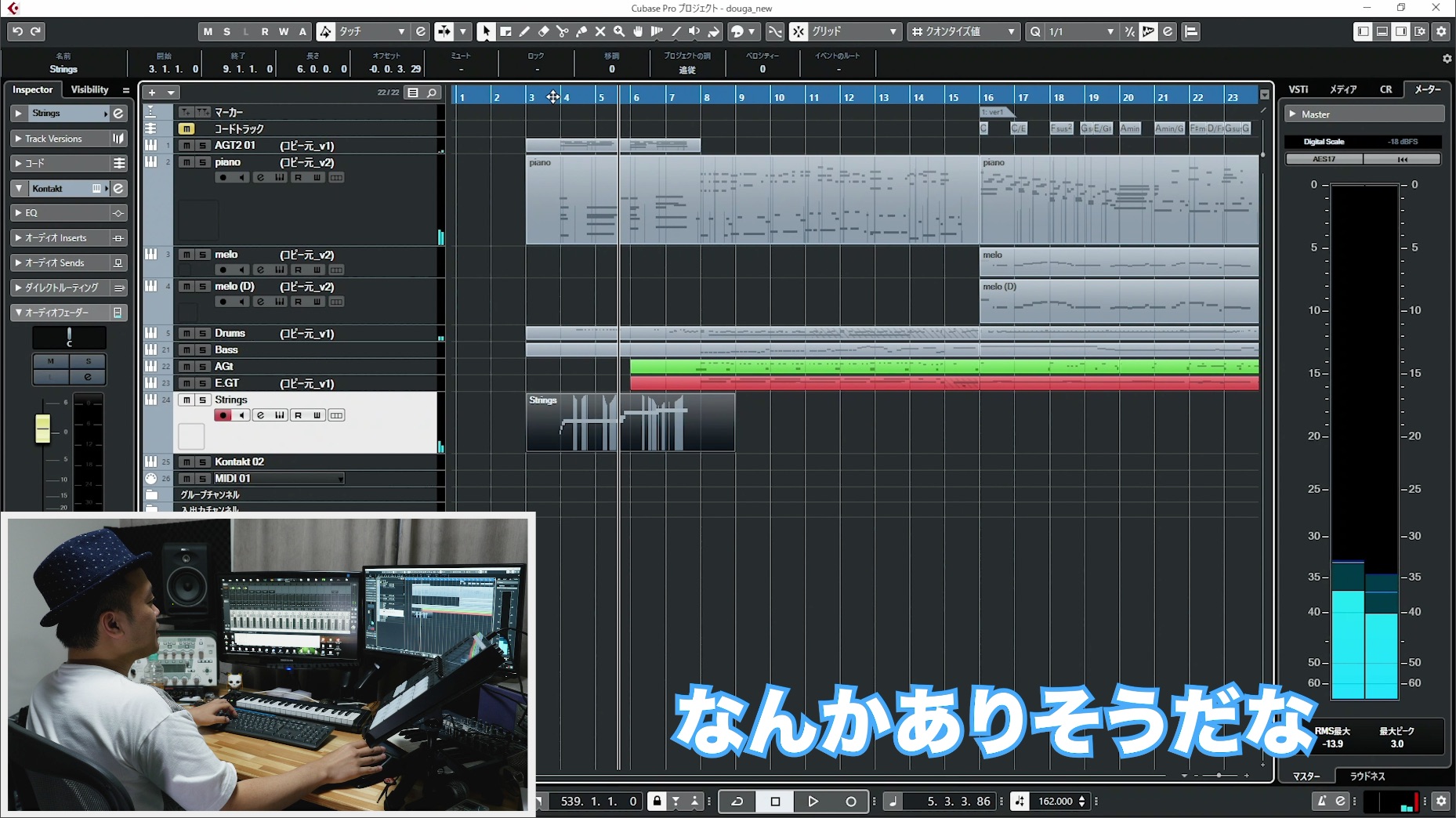

まずはイントロ部分の静かな場面にストリングスを入れていきます。

いくつかのフレーズパターンが思いついたため、サウンドを鳴らしながら模索していきます。

まずはシンプルな白玉の単音/高音ストリングスです。

この後に何かありそう。という期待感を演出できます。

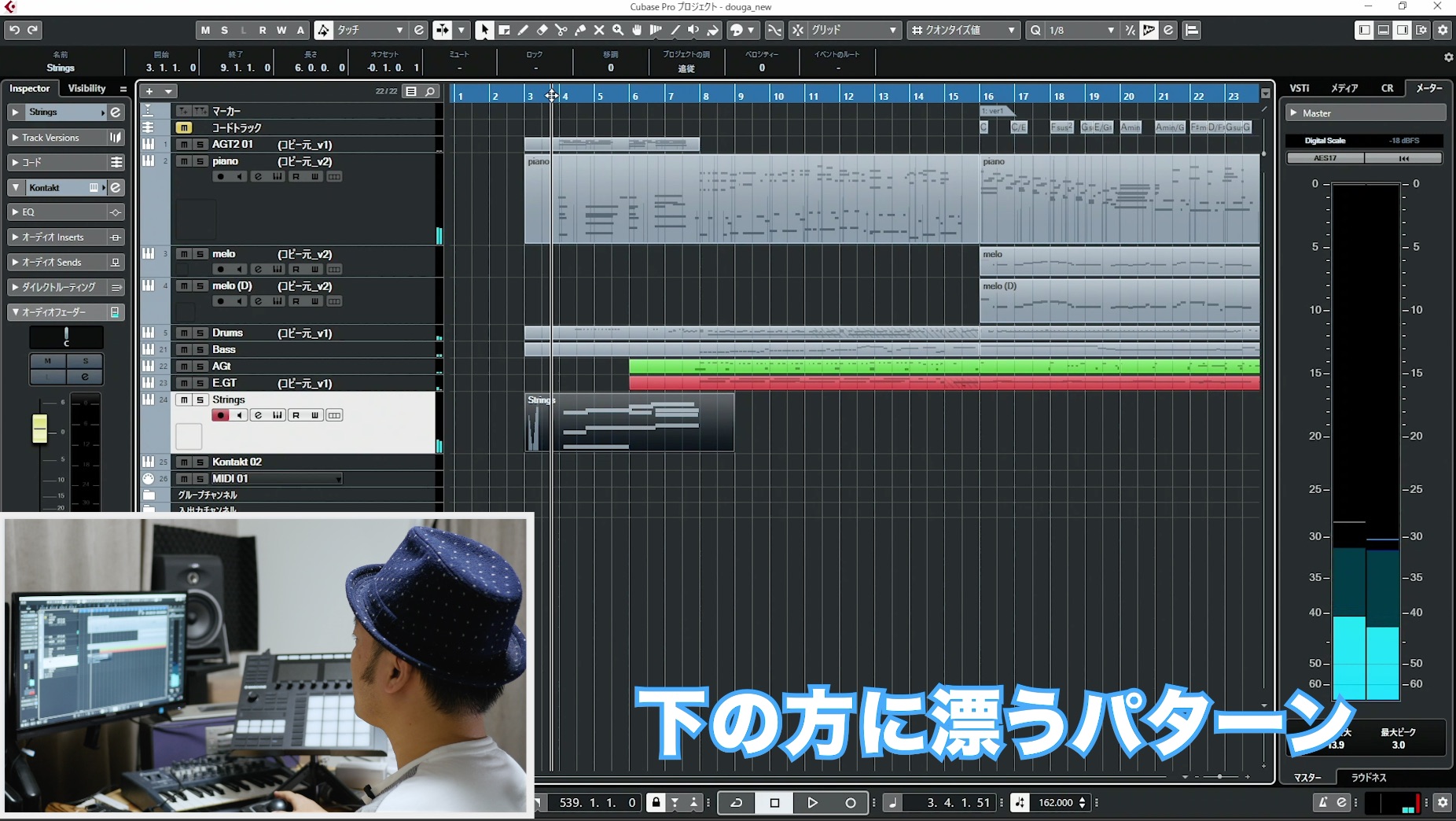

次は音程を下げ、中低域を埋める和音の白玉パターンです。

温かな雰囲気や落ち着きを与えられます。

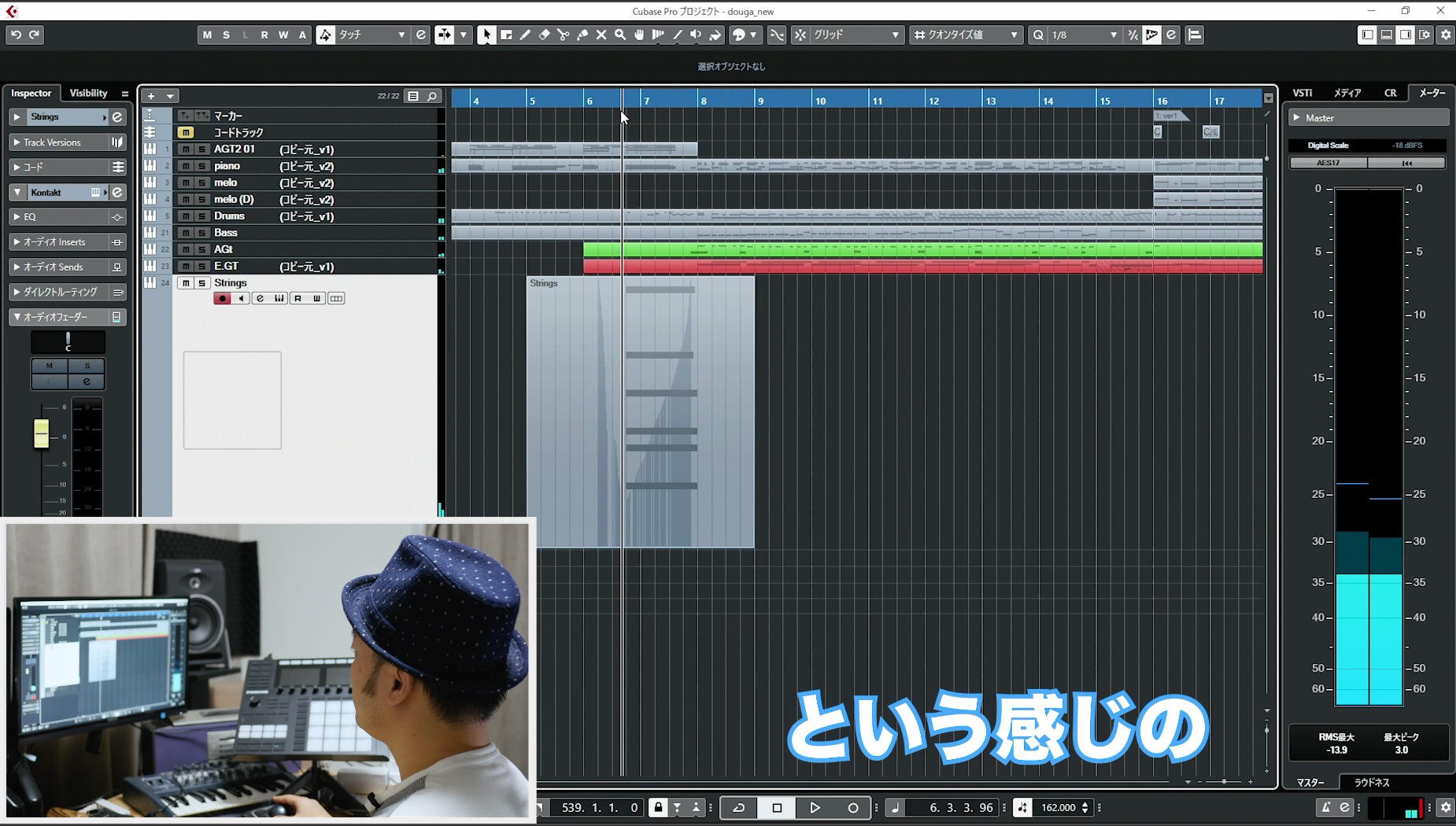

オクターブで細かく動くパターンも次の展開への期待感があります。

構成が展開する箇所のコードネームは楽曲キーからアウトさせていますが、その部分にクレッシェンドで入ってくるストリングスを入れるという手法もドラマチックな展開が得られます。

ストリングスはお堅いイメージがありますが、色々と模索してみてサウンドが良い形で響いていれば、その感性を信じて突き進んでほしいです。

ストリングスについての情報はインターネットや教本など様々な方法で入手できますが、最も重要なものは「フレーズ」と考えています。

フレーズのトップノートにくるノートや、使用するスケールなどでジャンルが変わってくるくらいの影響力があります。

J-POPにはJ-POPの歴史があり、とても参考になる模範的な作品が数多くリリースされています。

これらを自分でコピーしてみるというのも、フレーズ制作スキルを高める上で非常に効果的です。

アーティストでいうと「いきものがかり」「aiko」、音楽プロデューサーの島田晶典さん、本間昭光さんの作品はお勧めです。

ストリングスだけではなく、ブラスフレーズなども凄く効果的に使われています。

ピアノトラックのフレーズを確認しながら、互いに出る部分/引く部分の整合性をとっていきます。

例えば、ピアノがメロを演奏している時は、ストリングは白玉で大人しくしておき、ピアノフレーズの合間で動きのある音数を多めに入れるなども効果的です。

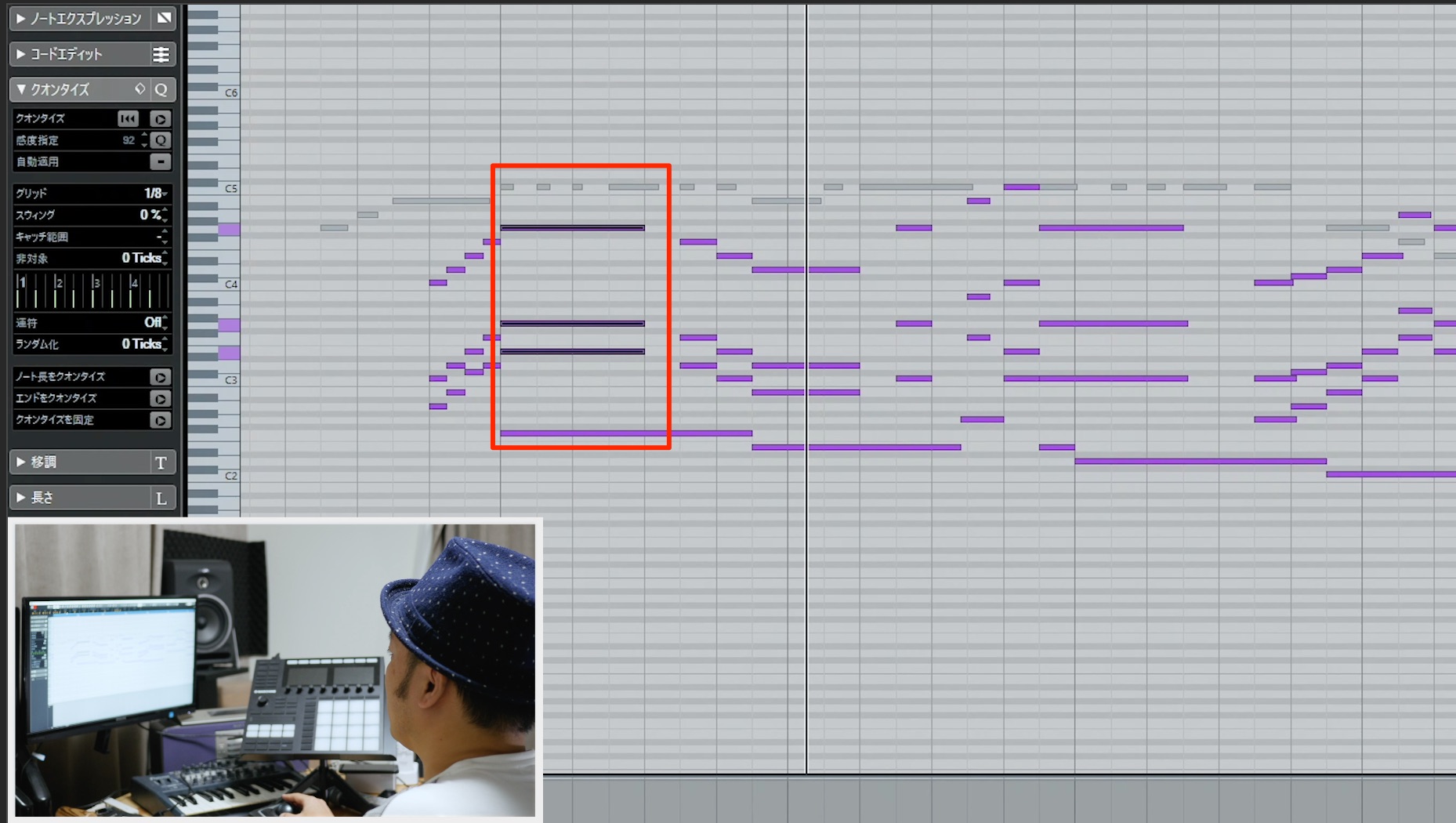

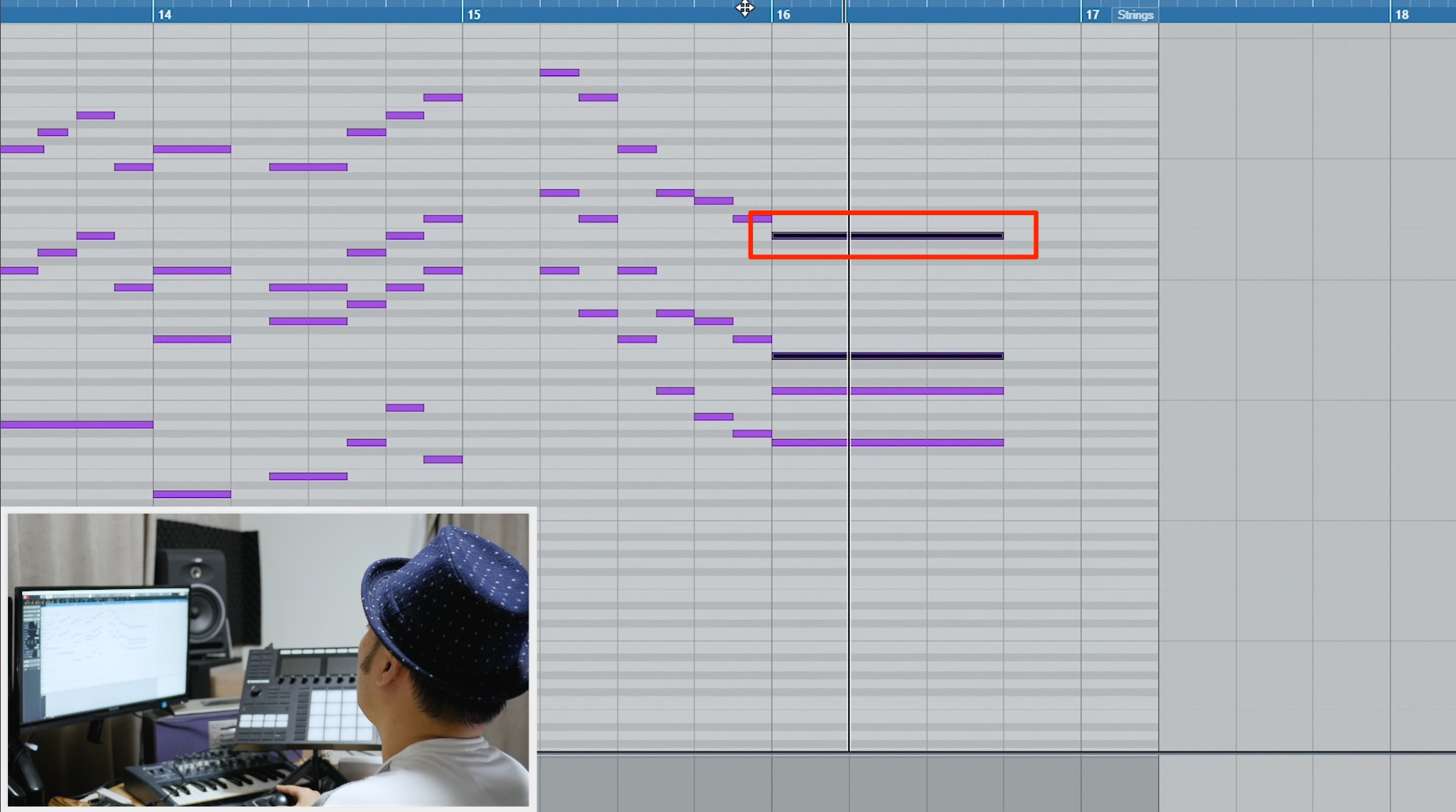

サビ入りの部分です。

このようにメロディが動いている部分に対してストリングスも同じように動いてしまうと、印象がしつこくなってしまうことや、入りのインパクトが弱くなります。

全てがこのケースに当てはまりませんが、こういった部分に気を使っていくとアレンジのクオリティが高くなります。

もちろん、ベースとの兼ね合いも意識する必要があります。

ベースとストリングスのトップノートを同じ音程で演奏すると、響きが重くなる傾向にあるため、僕は理由がない限り避けるようにしています。

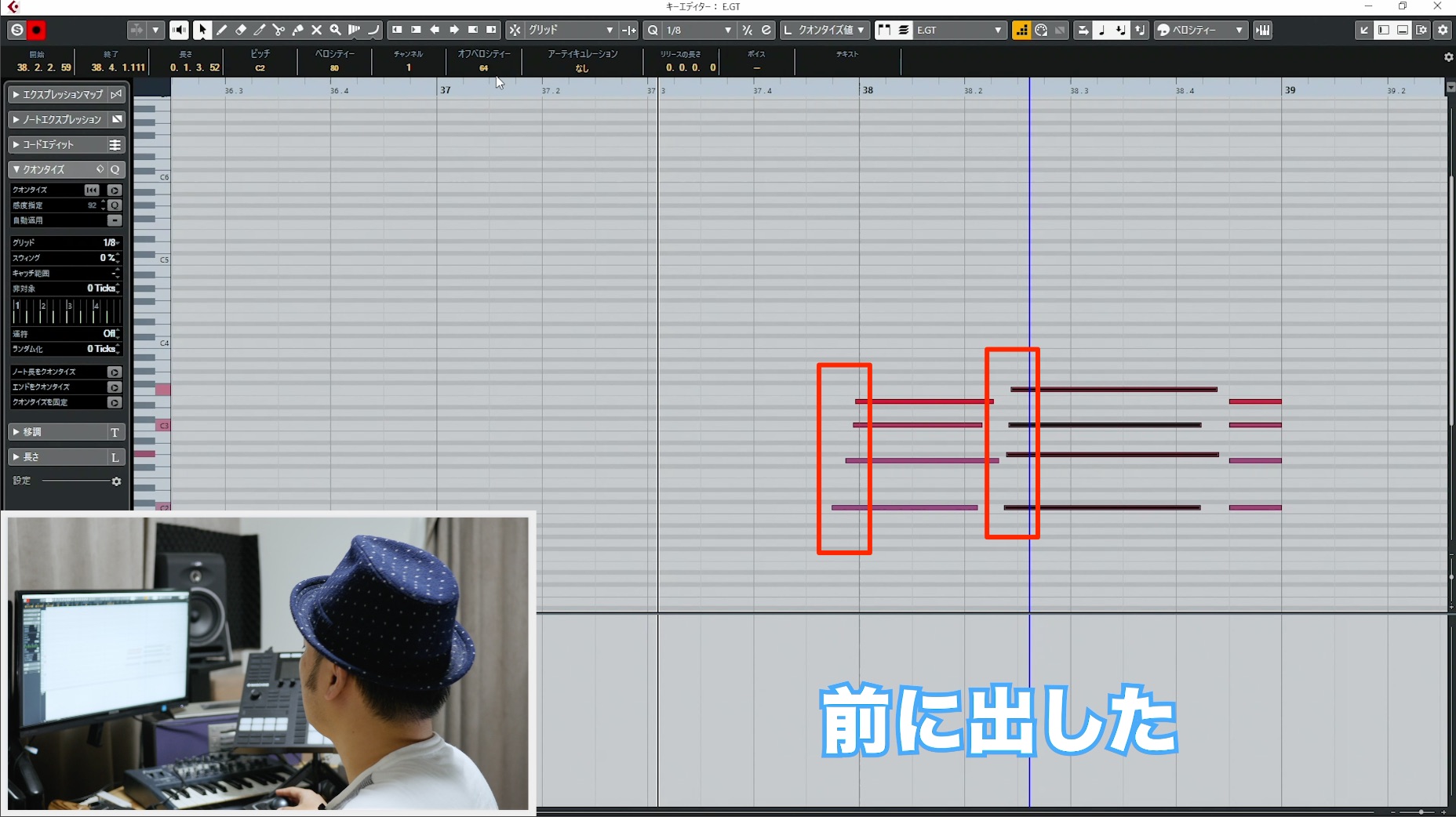

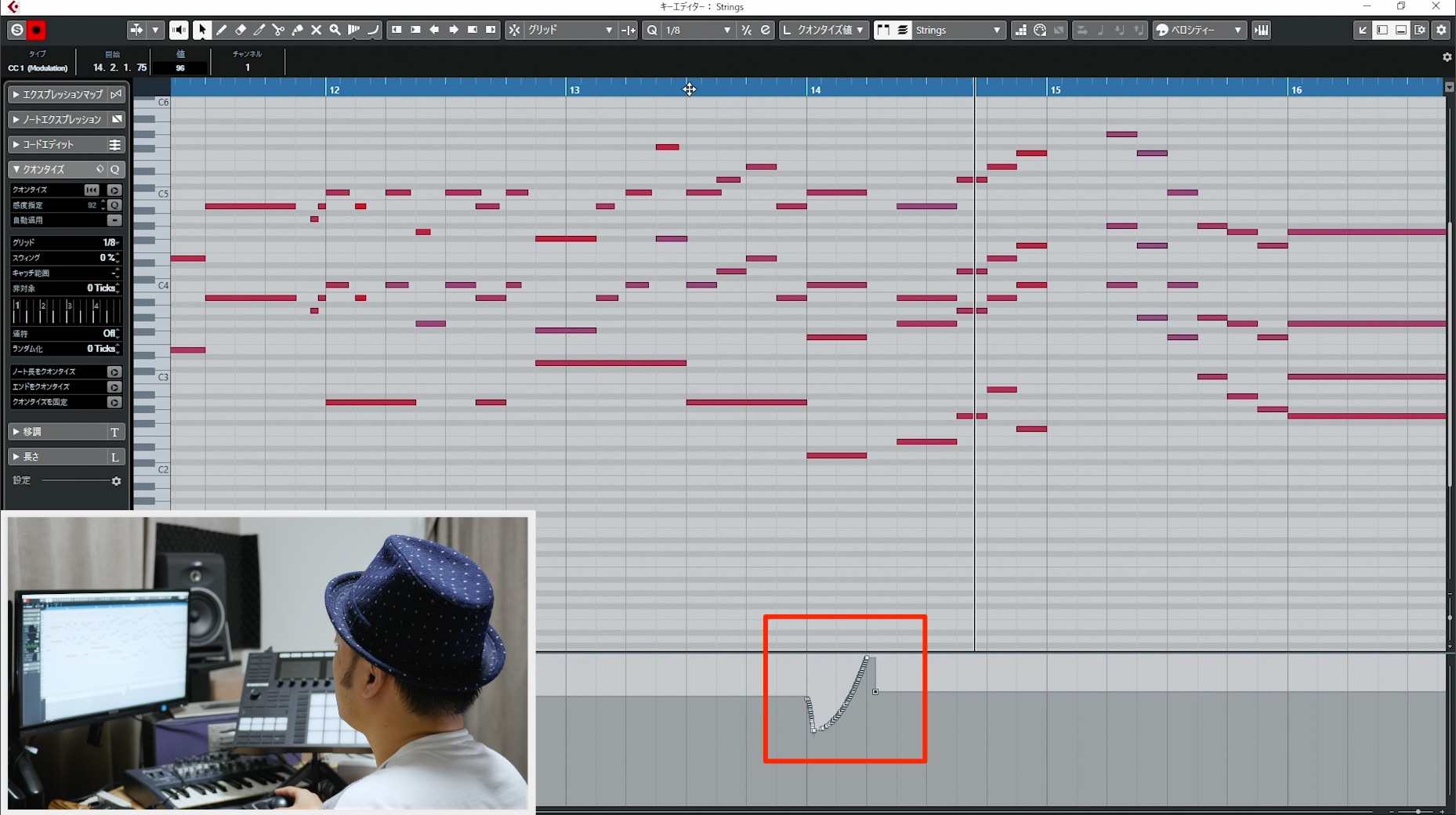

ストリングスを表現する上でボリュームコントロールは非常に重要です。

ノートに対してボリュームエクスプレッションを書いて演奏イメージを固めていきます。

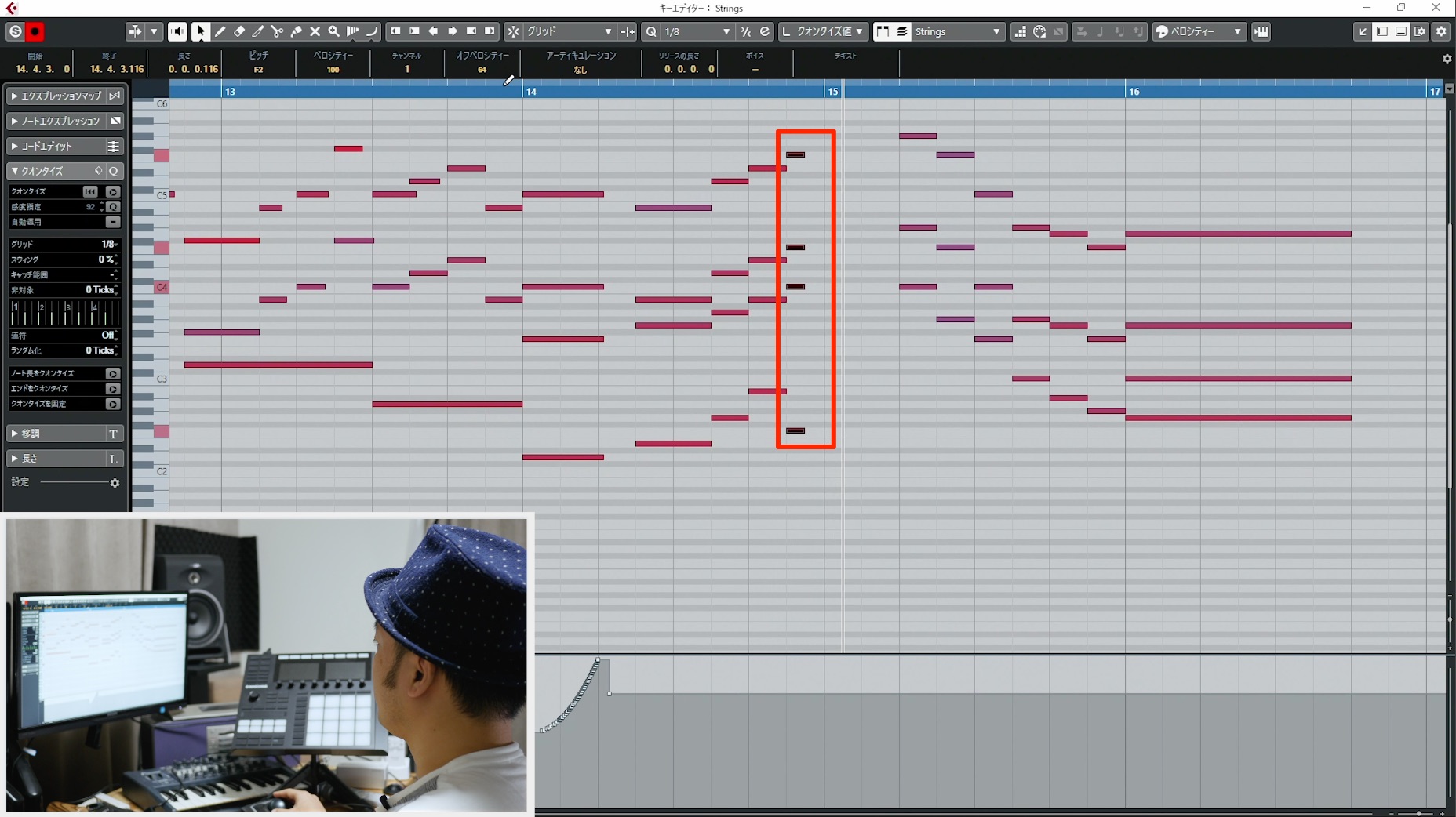

フレーズの音価にも気を使います。

キメ部分では歯切れが悪くならないようスタッカート気味で演奏させるなどの工夫も入れています。

リズムを前面に出したいフレーズでは、スタッカートを取り入れると良い感じになることが多いです。

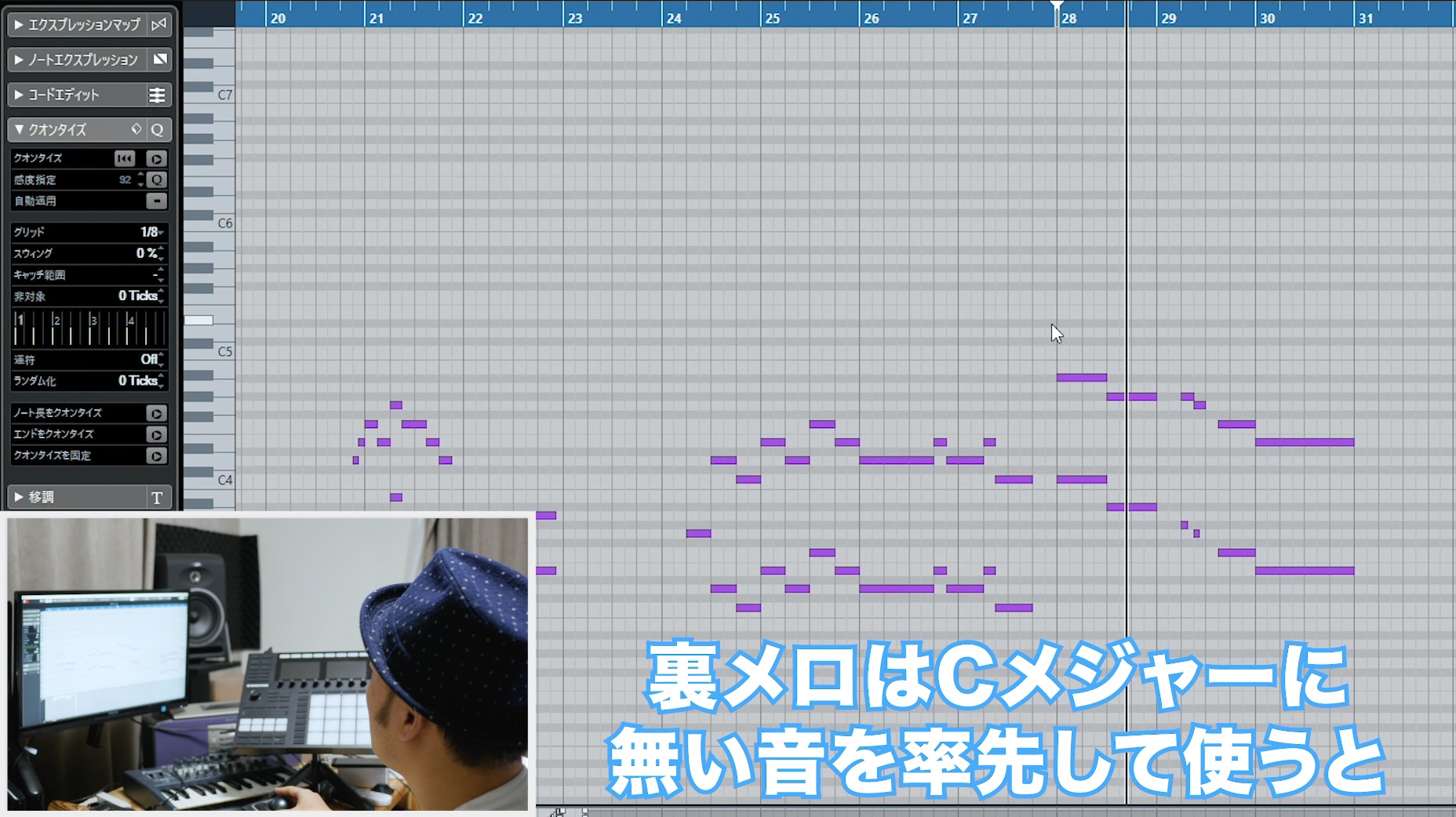

ストリングスは裏メロを奏でることも多いです。

コードがノンダイアトニックで進行している場合(ここではCマイナーの平行調E♭メジャー)メロディは通常のスケールで歌い、ストリングスは裏メロとしてノンダイアトニックのノートを演奏することで、かなりの立体感が出てきます。

この部分は様々な組み合わせを模索してみてください。

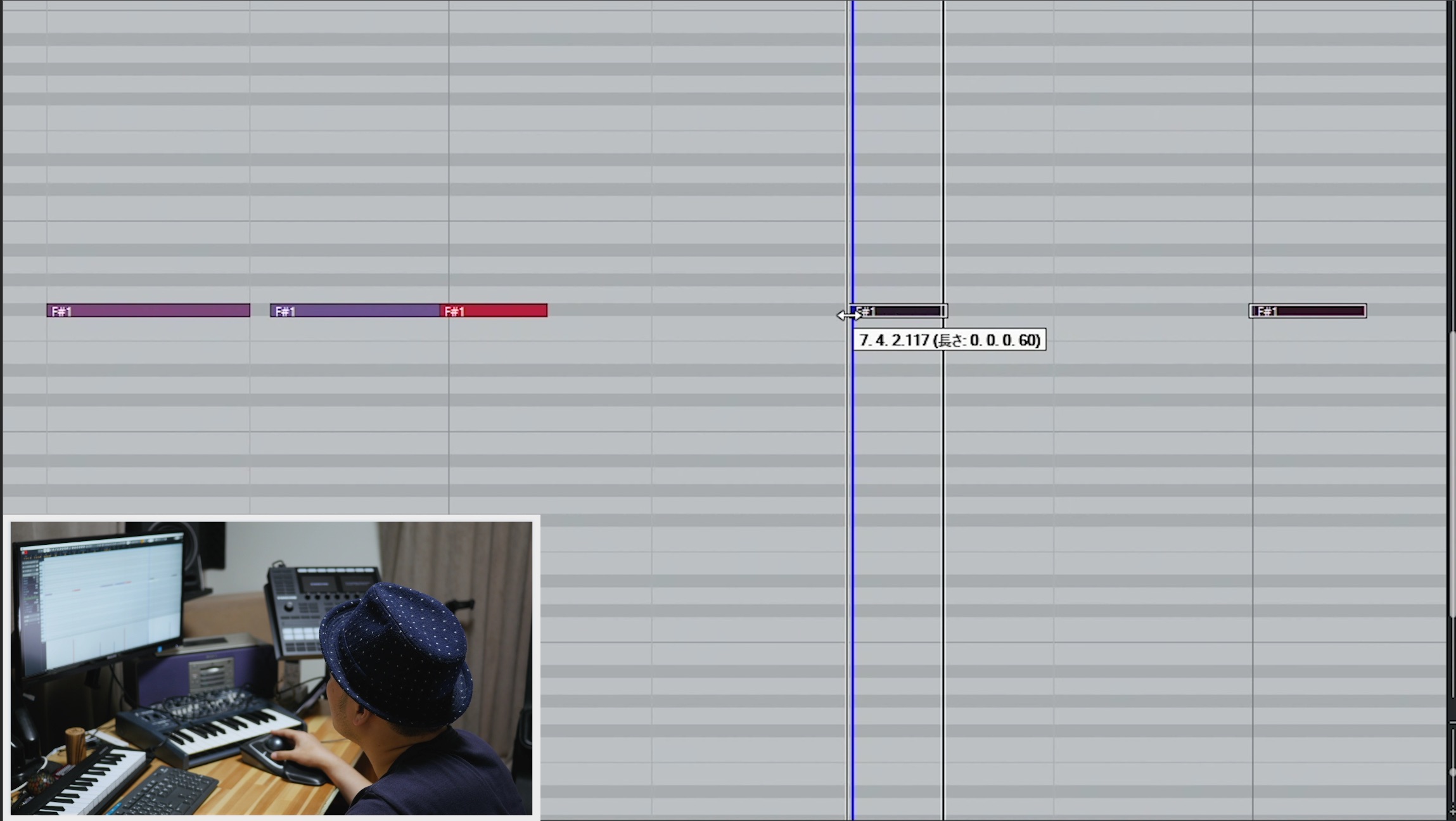

シンセサイザー/SEトラック

サビのキラキラ感を演出するために、シンセサイザーのアルペジエイターフレーズを入れました。

飾りという意味合いが強いトラックのため、ボリュームは控えめにし、雰囲気を作る程度に留めています。

ディレイでサウンドに奥行きを与えたり、オートパンで左右に動かすなどエフェクティブな効果を与えました。

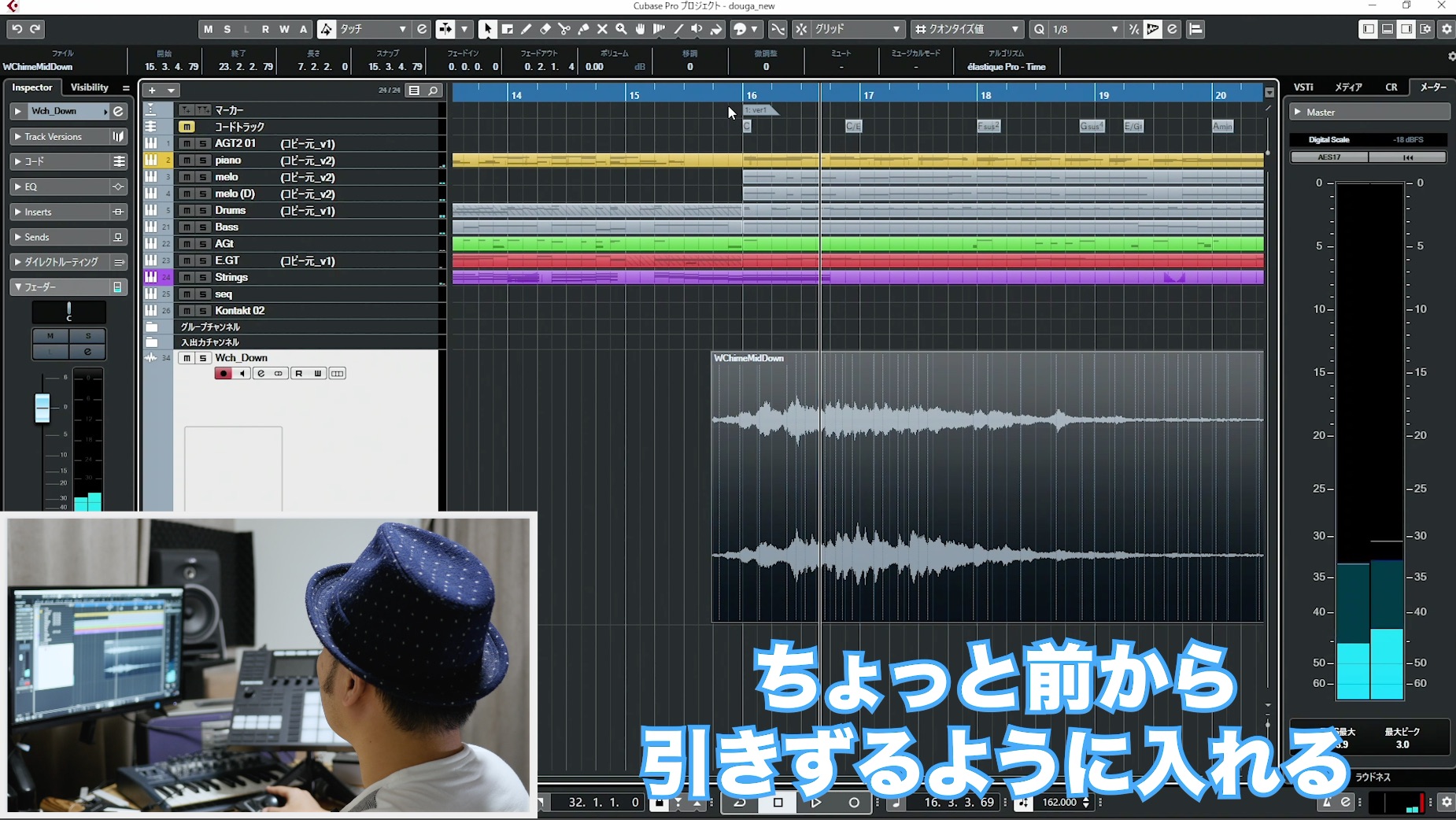

効果音としてオーディオのウィンドチャイムも取り入れています。

構成が切り替わる小節頭から入れるのではなく、少し前から入れることで構成の繋がりがスムーズになります。

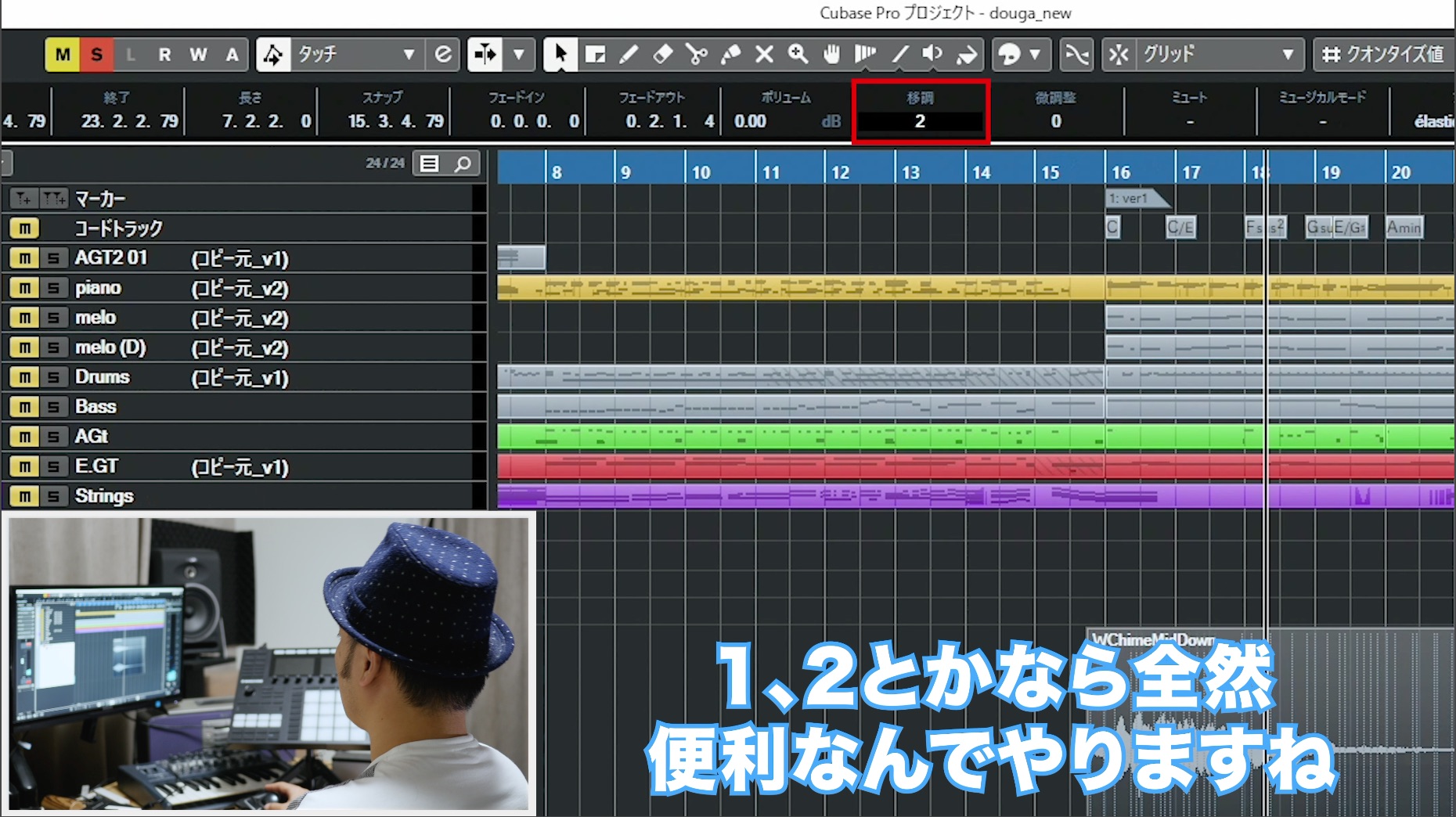

僕が使用しているDAWソフトCubaseはオーディオの音程を簡単にトランスポーズすることができます。

他トラックとの兼ね合いを考慮し、ピッチを2半音上げると良い感じになりました。

このように何か改善ができる点がないか?ということを常に意識しながら制作を行うことが大切です。

講座の最後に

ここまでアレンジを行って感じたことは、メロディを作る初期段階で大切にしていた想いが、アレンジの最後までしっかりと活きるということです。

自分が意識しているものは、デモの段階で既に存在しているということを再認識できました。

アレンジの難しい点は、問題が1つだけではないということです。

常に取捨選択が求められる中で、これら問題に気がつけるか?そしてどのように解決していくのか?という気づきや、問いかけが必要になります。

楽器のフレージング/音色/トラックの兼ね合いを含め、様々な要素が複雑に絡み合うため、セオリーが通じない、思い通りにならないことも多いでしょう。

だからこそ、自分の感性を通して行った判断を信じられるか?という点がとても重要になります。

音楽の世界には多くの先駆者や偉人がいて、彼らの作品からとても多くのことを学ぶことができます。

常に前に進もうとする姿勢や努力が、必ず自分の自信となり成長に繋がると信じています。

頑張ってください。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

動画内で使用している音源

ここでは動画内で使用しているDTM機材を記載いたします。

DAW Cubase Pro

製品URL : https://new.steinberg.net/ja/cubase/new-features/

ドラム SUPERIOR DRUMMER 3

ベース MODO BASS

アコギ Hummingbird

エレキギター ELECTRI6ITY

ストリングス LA SCORING STRINGS 2.5

製品URL : https://ec.crypton.co.jp/product/detail/32724

シンセ Massive X with KKS

🎉好評につき第2弾【アレンジ編】🎉

作曲家・白戸佑輔(@sirato10 )さんに密着

楽曲制作の裏側 2時間スペシャル‼️今回は、第1弾の動画で行った楽曲に対してアレンジを行っていきます✨

🎬4月26日20時公開🎬

🎥YouTube:https://t.co/5cGcoNRFRo📝記事:https://t.co/nyZcuOvwfP#StayHome #DTM pic.twitter.com/zZlKElo9ox

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) April 26, 2020