5大ピッチ補正ソフトはどのくらい違う? サウンド・使い勝手・機能を比較

人気のピッチ補正を様々な角度から検証

現在、楽曲クオリティを大きく左右するボーカルトラックへのピッチ補正は当たり前となっており、様々なメーカーから「ピッチ補正プラグイン」が販売されています。

また、予めピッチ補正機能を備えたDAWも人気が高い傾向にあります。

今回はこれらソフトの中でも特に人気が高い・有名な「5つのピッチ補正ソフト」

- Antares : Auto-Tune

- Celemony : Melodyne

- Waves : Waves-Tune

- Cubase(DAW) : VariAudio

- Logic Pro(DAW) : FlexPitch

これらを「サウンド/使いやすさ/補正機能」の面から比較・検証していきます。

5大ピッチ修正ソフトの比較動画

ピッチを移動した際のサウンド/ハモリライン

ここでは人気楽曲の「うっせぇわ」を歌ったボーカルテイクを用いて、「ピッチ補正」と「ノートのピッチを大きく動かしたハモリ」のサウンドクオリティを確認します。

まずは元テイクのサウンドを確認してみてください。

元ファイル(補正前)

下記がソフトごとに処理を行なったサウンドです。

前半の4小節は補正を浅めに補正し、後半の4小節は強めに補正を行いました。

また、リズム補正については、DAW上の波形で編集を行う方も多いため割愛しています。

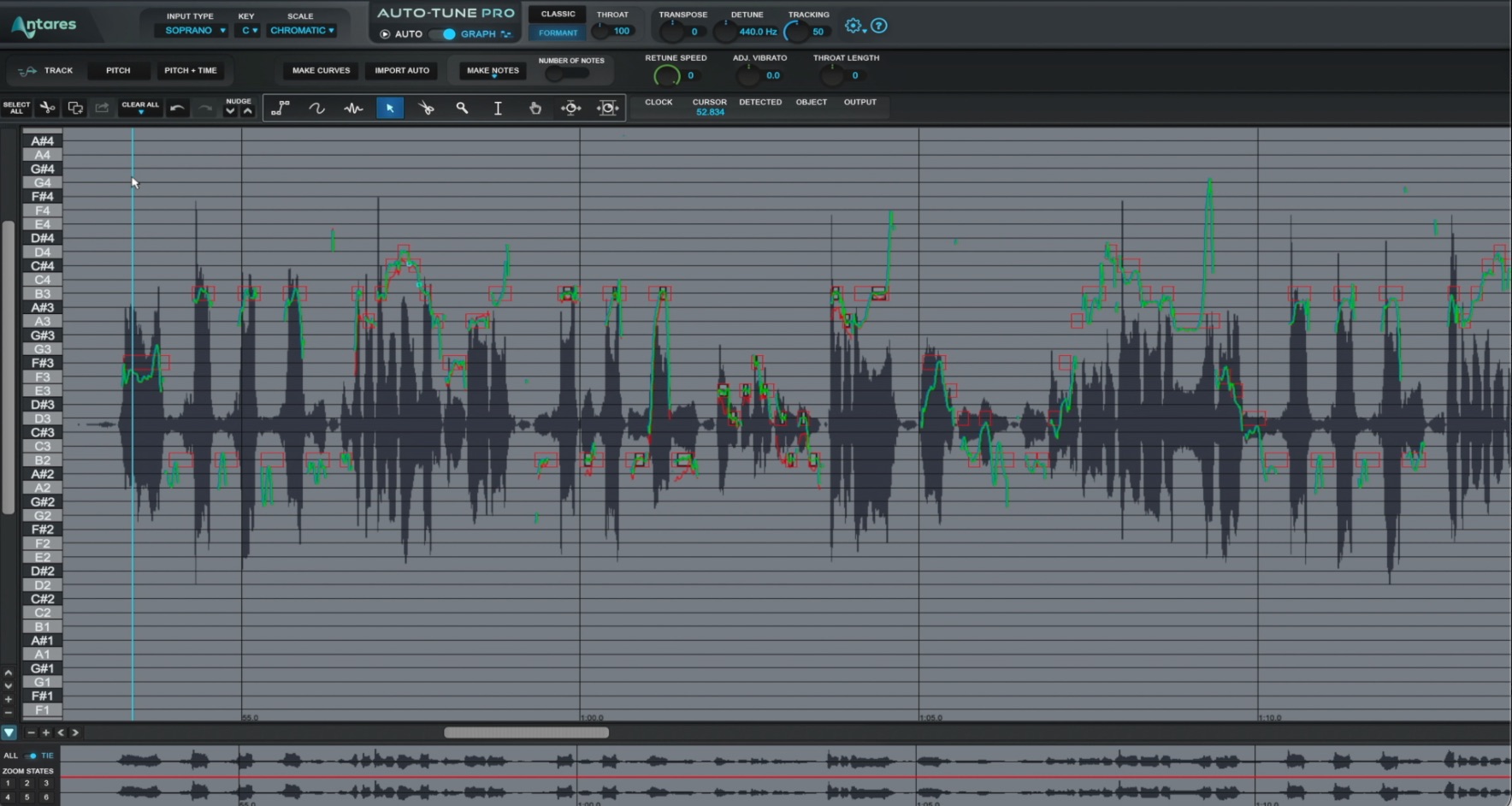

Auto-Tune Pro 9 価格 : 399$

ピッチ補正ソフトというカテゴリーを築いた先駆け的な製品です。

ピッチを強制的に修正した「ケロケロボイス」は、現在のミュージックシーンでも根強い人気があります。

このボイスを作成したい場合は、Auto-Tune一択です。

製品URL : https://bit.ly/3aQwNmo

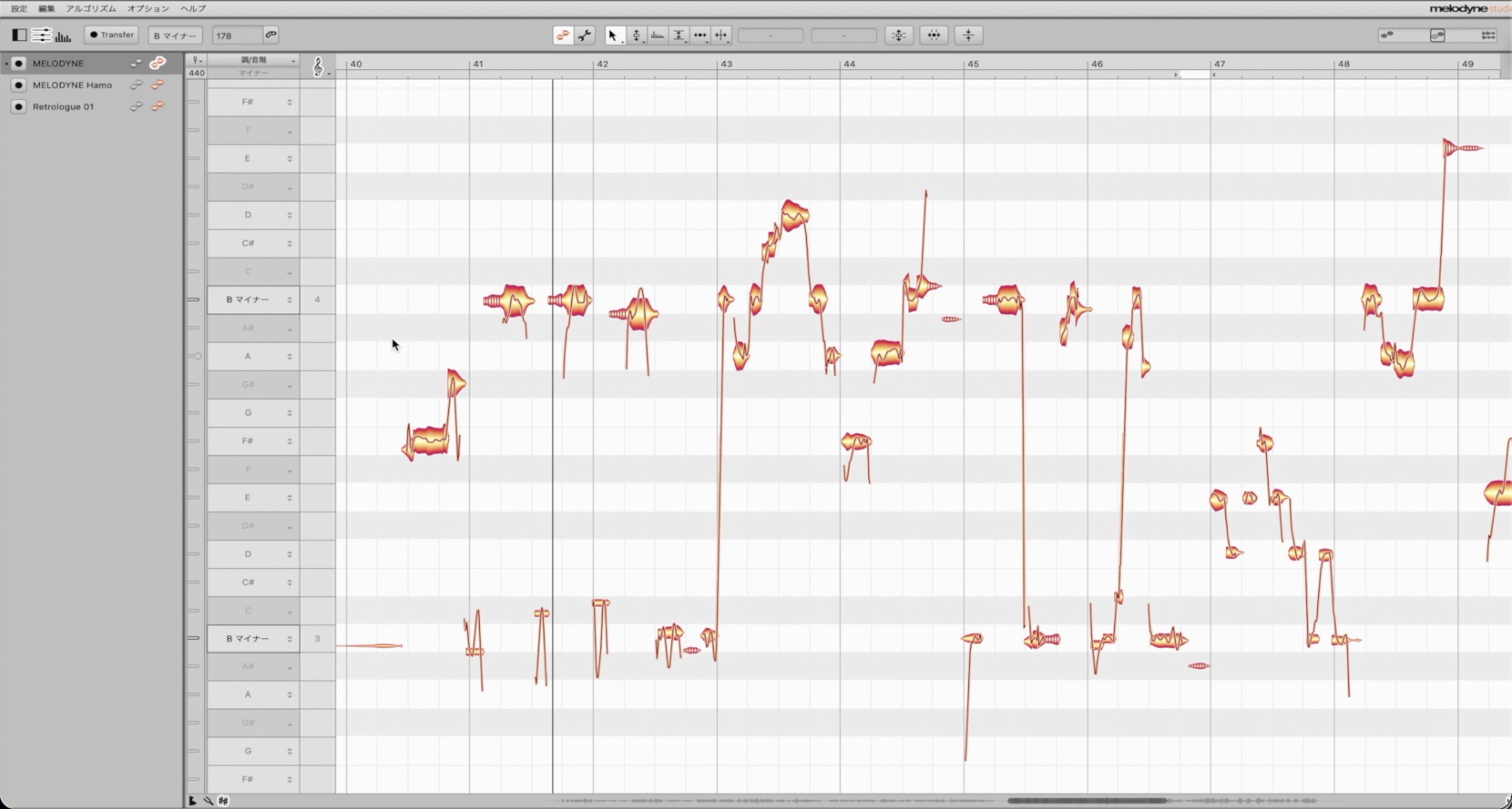

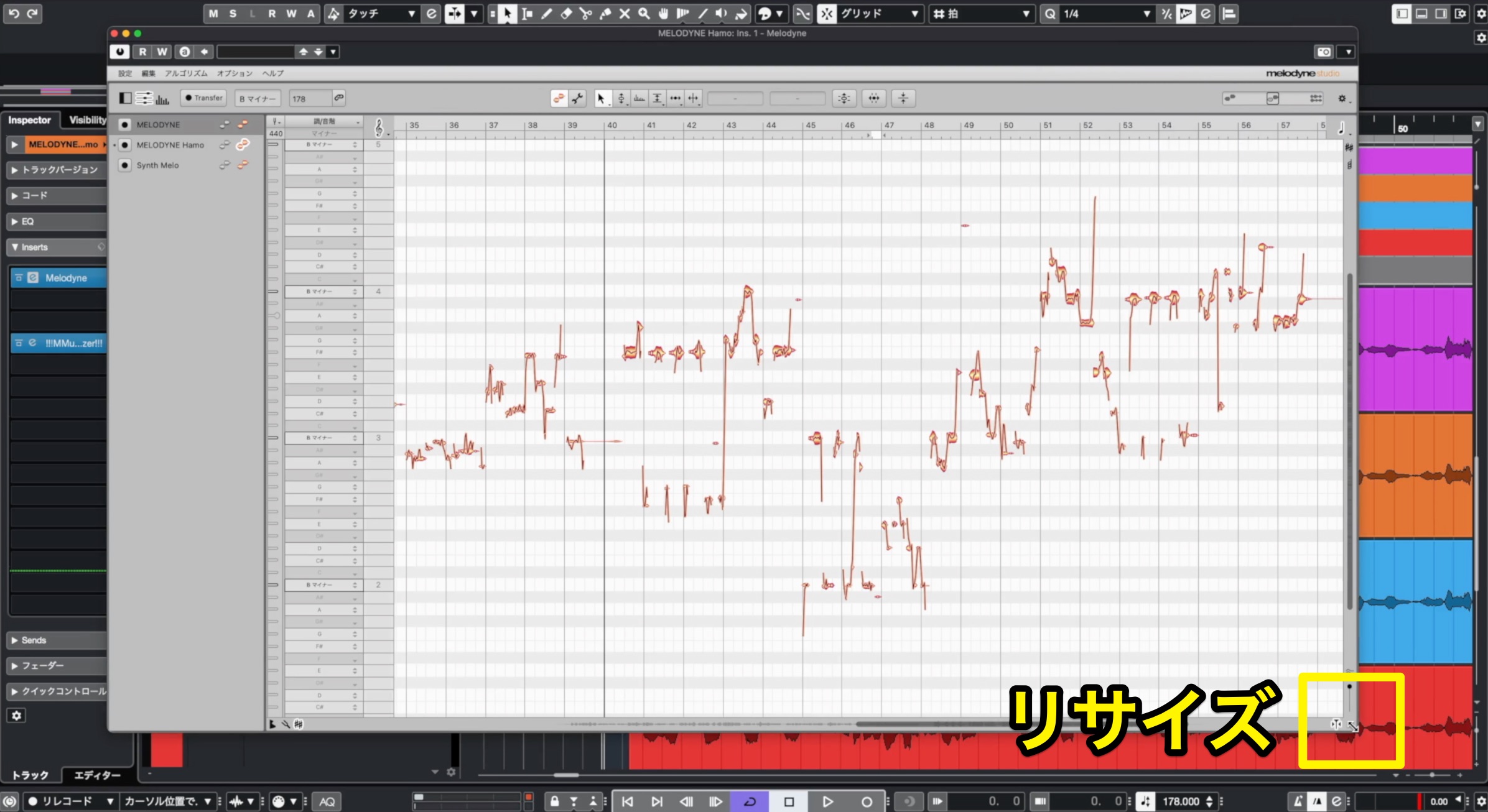

Melodyne Studio 価格 : 849$

ここで取り上げるソフトの中で最も高価なりますが、価格相応と言える機能を備えた人気ソフトです。

細かなピッチエディットに留まらず、マルチトラックの補正・和音補正も可能となっており、音楽制作にも積極的に使用できます。

単独トラックの補正であれば、1つ下のエディション(Editor)でも十分な補正を行えます。

- 1Melodyne 4 essentialの概要と使い方

- 2Melodyne 4 assistantの概要と使い方

- 3Melodyne 4 editor/studioの概要と使い方

- 4定番ピッチ編集ソフト Melodyne 5の新機能

- ◆ メーカーサイト : http://urx.space/Rgab

- ◆ ご購入はこちら(アフィリエイトリンク): http://urx.space/Rgab

Waves-Tune 価格 : 249$(頻繁にセールあり)

ミキシングプラグインでも有名なWaves社がAuto-Tuneを意識して制作した製品です。

定価は249$ですが、頻繁にセールを行っており、動画撮影の時点で35.99$となっています。

サードパーティプラグインとして、最も安価で導入可能という点がアドバンテージですが、ベーシックな部分が発売当初から進化していないため、この点がどう出るか?という点もご注目ください。

製品URL : https://bit.ly/3nPwIox

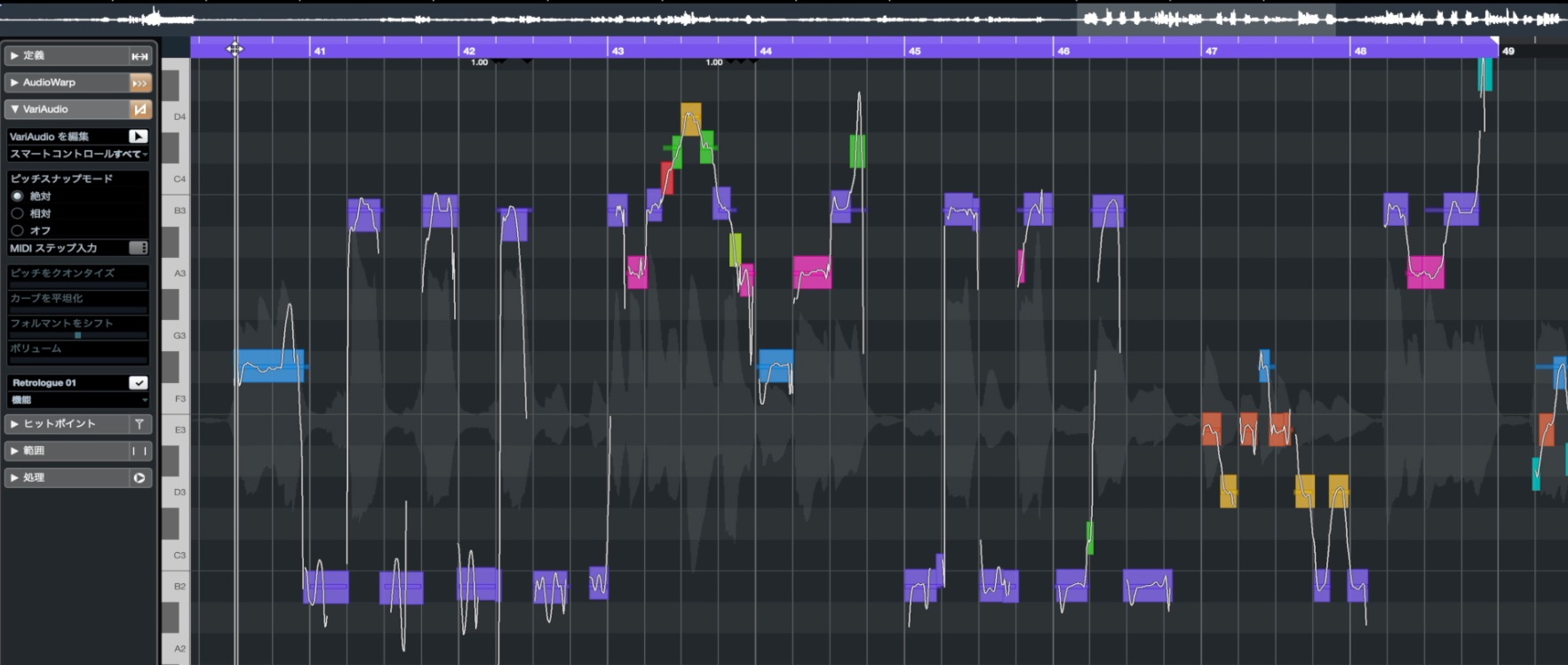

VariAudio(Cubase 11 Artist/Proに付属)

人気DAWソフトCubaseのPro/Artistエディションに付属するピッチ補正機能です。

Cubaseのアップデートと共に進化が加わり、今では上記サードパーティ製品以上のポテンシャルが備わっています。

DAW純正の強みを活かした、トラック連携により非常にスムーズなオペレートが可能になっています。

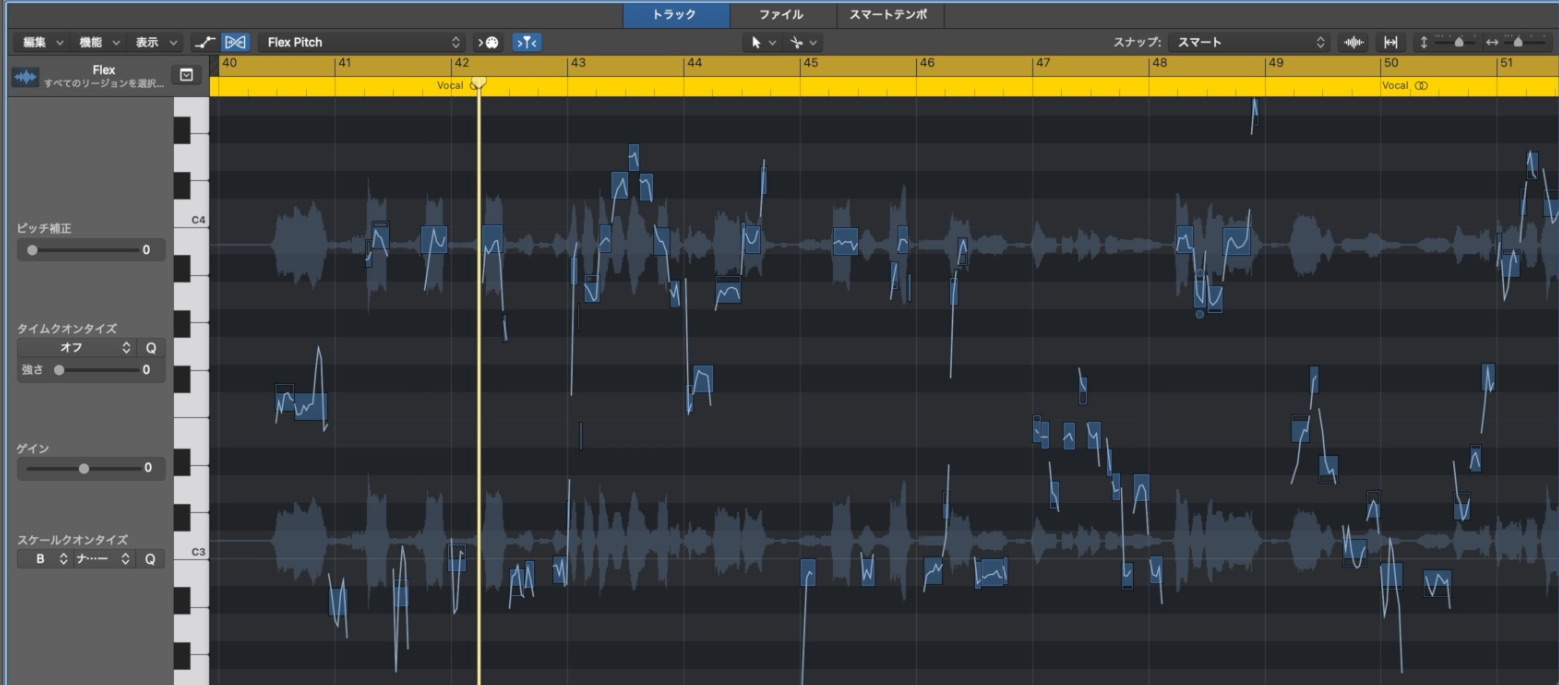

Flex Pitch(Logic Pro Xに付属)

同じく人気DAW Logic Pro Xに備わっているピッチ補正機能です。

Logic Pro X は、他DAWと比較して圧倒的に安価で購入できるため、コストパフォーマンスは最強と言えます。

十分な補正機能に加え、トラックとの連携も優れているため即戦力で活躍します。

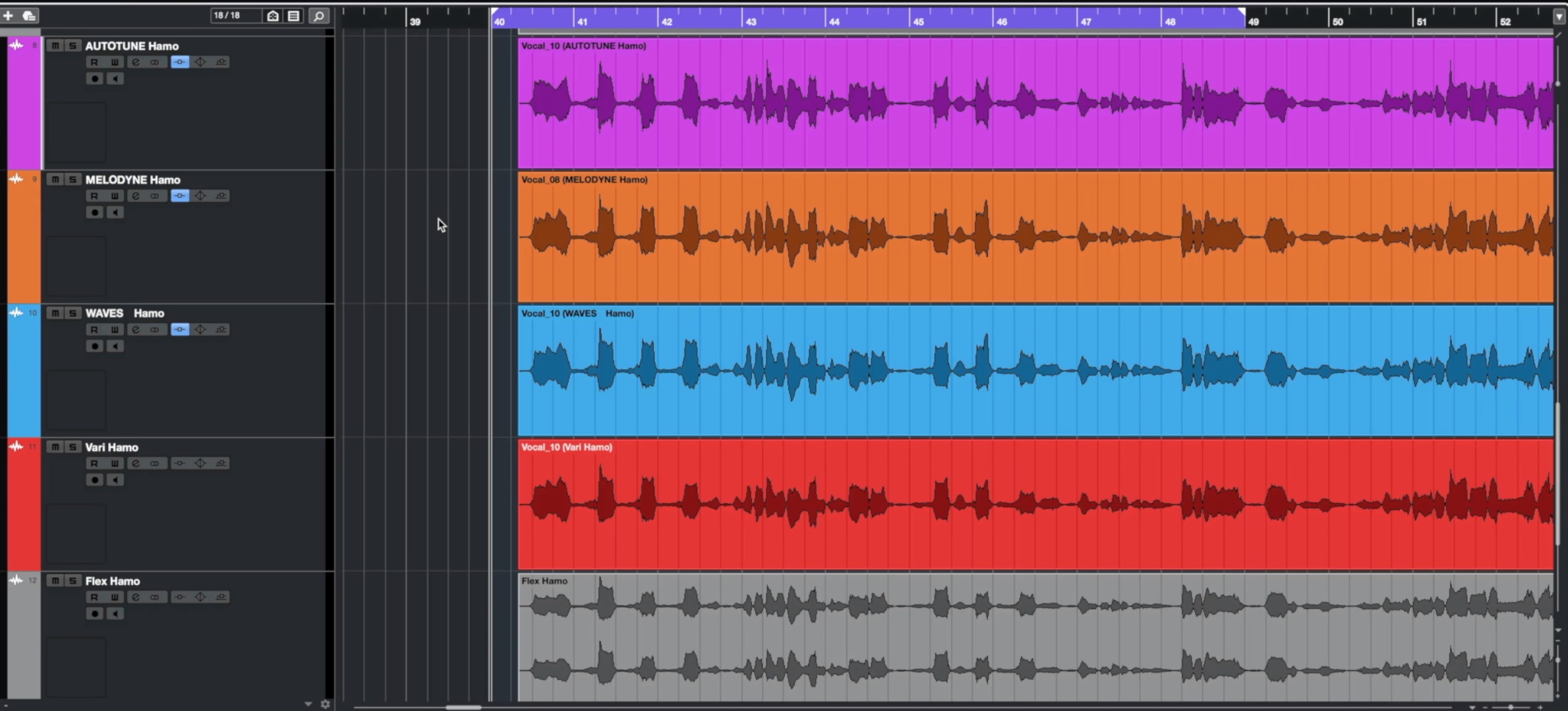

ピッチを大きく変更した際のサウンド(ハモリテイクの作成)

予算や時間の都合上、メインボーカルのピッチを動かしてハモリを作成する場面も多々あります。

ここではハモリ(前半)とオクターブ(後半)を作成し、どのようにサウンドが変化するか?を比較します。

Auto-Tune Pro

Melodyne Studio

Waves-Tune

VariAudio(Cubase)

Flex Pitch(Logic X Pro)

サウンド面について

ここまでの比較を行なったところ、大きなピッチ変更がない場合は取り立ててサウンドが良い・悪いという差がつきませんでした。

ただしハモリを作るような大きなピッチの変更を行った場合には、Autotuneではサウンドに音切れを感じる場面が多く見られました。

このことから、通常のボーカルピッチ補正用途では、どのソフト・機能を使用していたとしても、そこまでどの製品の音が良いかを気にする必要はないと感じます。

また様々な製品でボーカルのピッチ補正を行い、サウンドの良し悪しにつながったのは、どの製品で補正するかよりもどのように補正するかがより重要と感じました。

この点を考慮すると、下記で取り上げる「使いやすさ」や「補正機能の豊富さ」がポイントになりそうです。

使いやすさ(オペレート面)

次に各プラグインの使いやすさ(オペレート面)の比較に入ります。

ピッチ補正時のワークフローは、補正度合いや作業する方によっても大きく異なるため、ここでは手早く作業を行うための機能という観点から項目をチェックしていきます。

作業スペースのサイズ調整

ピッチ編集のウィンドウサイズが小さい場合、拡大縮小を繰り返し作業を進めていくことになります。

スペースのリサイズは、制作の快適さに直結します。

多くの製品がウィンドウのリサイズに対応していますが、Waves-Tuneのみリサイズを行うことができません。

Waves V12で解像度の変更が可能になりましたが、ただ全体が大きくなるだけで、不必要な部分も拡大されてしまいます。

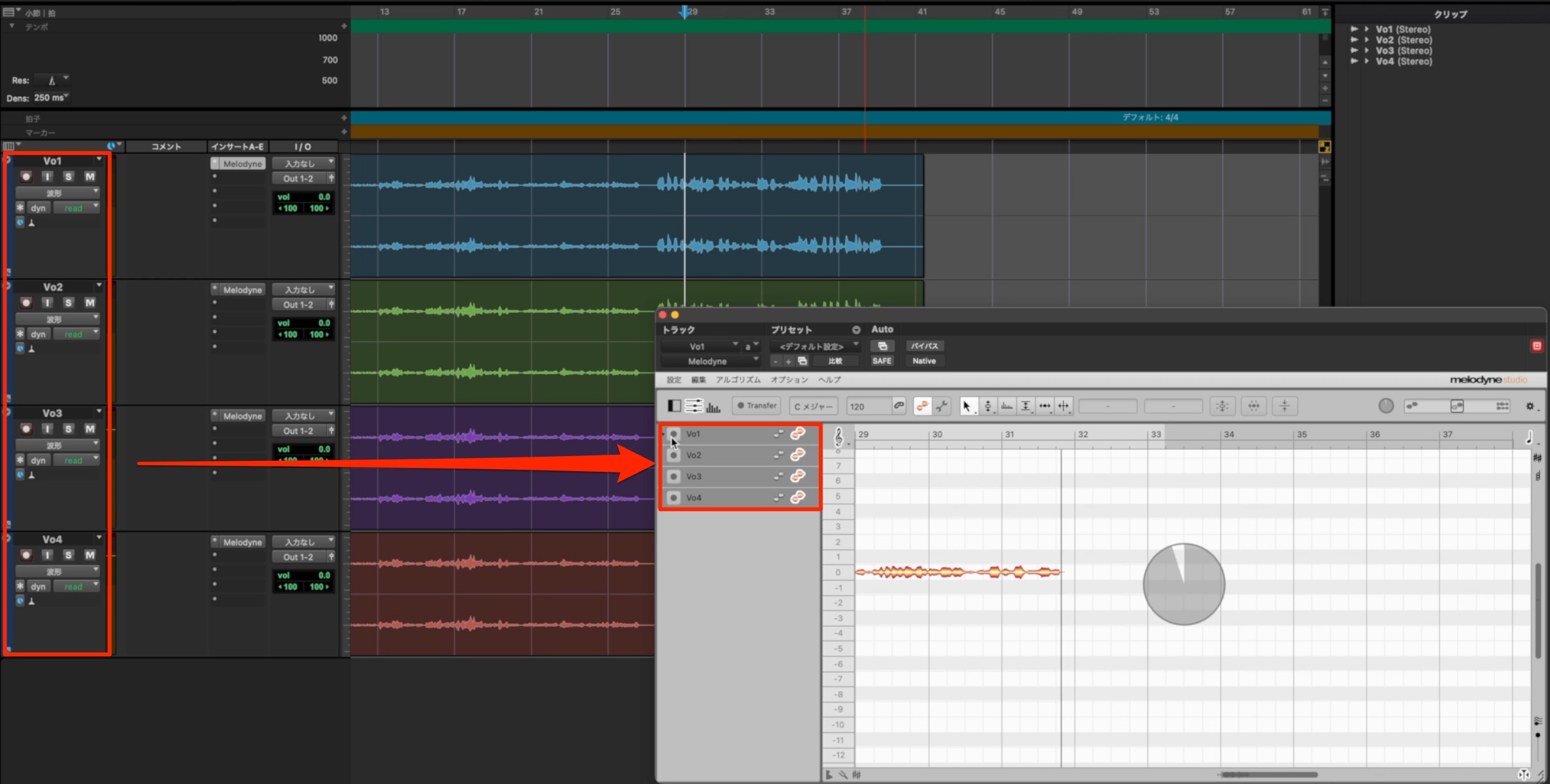

テイクの流し込みを省略できるか

ピッチ補正を開始する前に、対象のサウンドをソフトへ読み込ませる必要があります。

基本的に対象部分を再生してソフトへ流し込みを行いますが、その再生時間も馬鹿になりません。

最近はARA機能などによって、この工程を省略できるケースも増えています。

DAWに付属するピッチ補正機能は、流し込みの必要がなくボタン1つでサウンドの読み込みが行えます。

ARA機能は、対応DAWが限定される場合がありますが、非常に快適な流し込みが実現します。

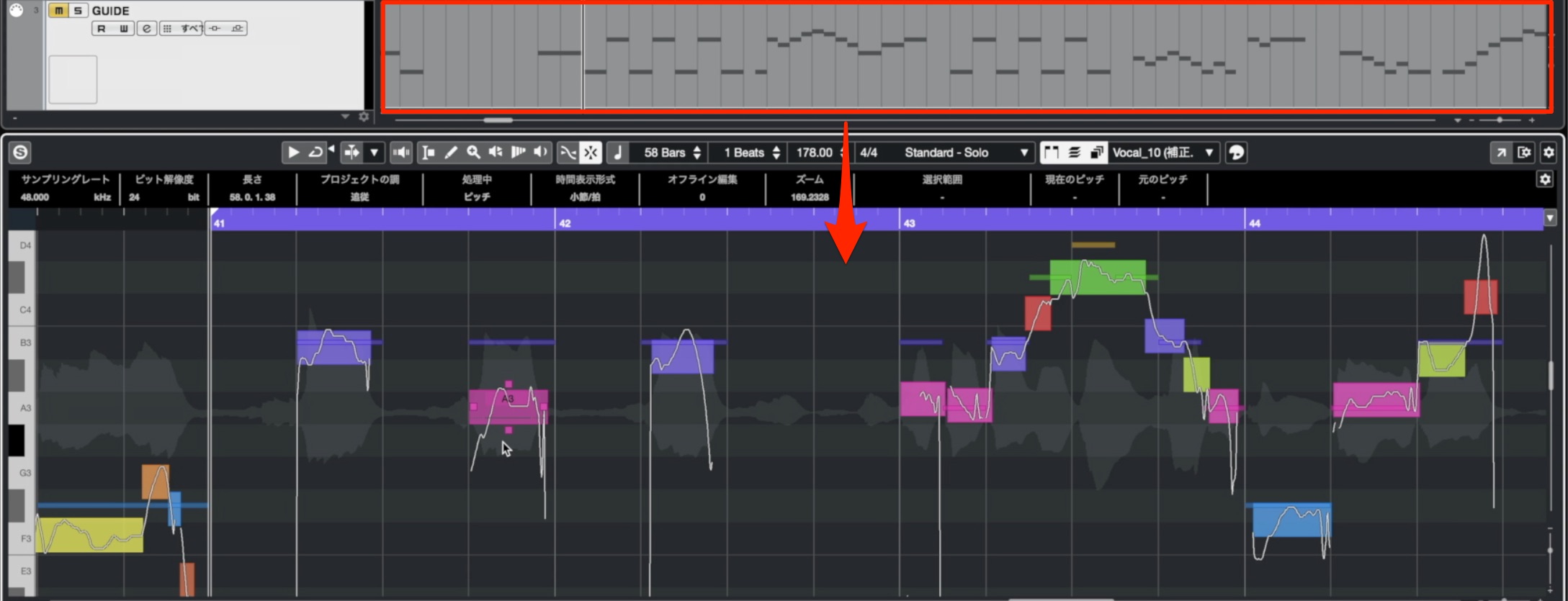

ピッチ表示ガイド機能

補正するテイクの下に正確なピッチのガイドラインを表示することで、圧倒的に補正が行いやすくなります。

Waves-TuneとFlex Pitchは対応しておらず、今後に期待という形です。

MelodyneはStudioエディションのマルチトラックが必要になる点が注意です。

マルチトラックのエディット

MelodyneはStudioエディションのみ対応しています。

VariAudioはこの点も優れていることがわかります。

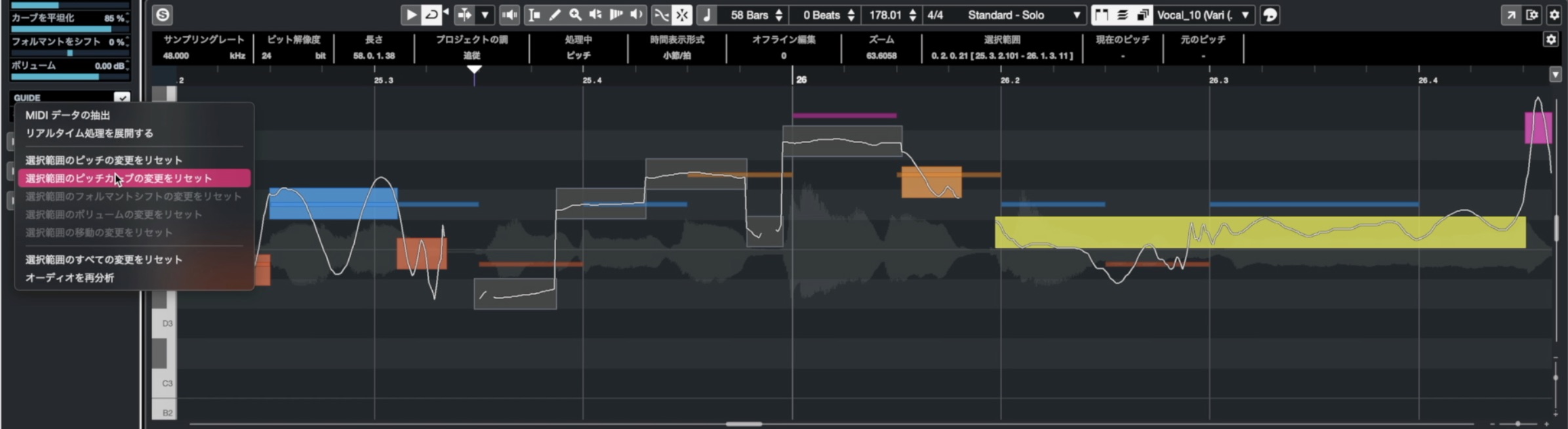

補正のやり直しがしやすいか

行なった補正を部分的にやり直したいという場合も多いです。

この点も外すことができない機能となります。

Waves-Tune以外はしっかりと対応しています。

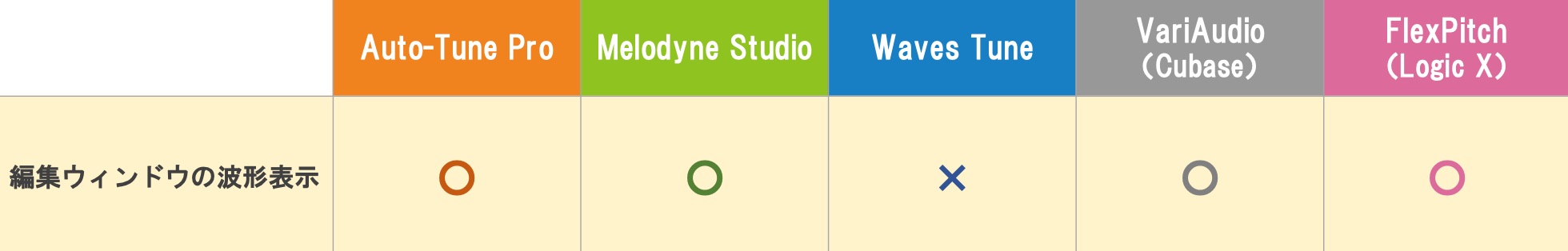

補正しているノートが波形のどの箇所かを把握できるか

編集ノートのバックに波形を表示してくれる機能です。

特にノートの区切りを素早く判断できるため、大変便利です。

こちらもWavse-Tuneのみノートへの波形表示がありませんでした。

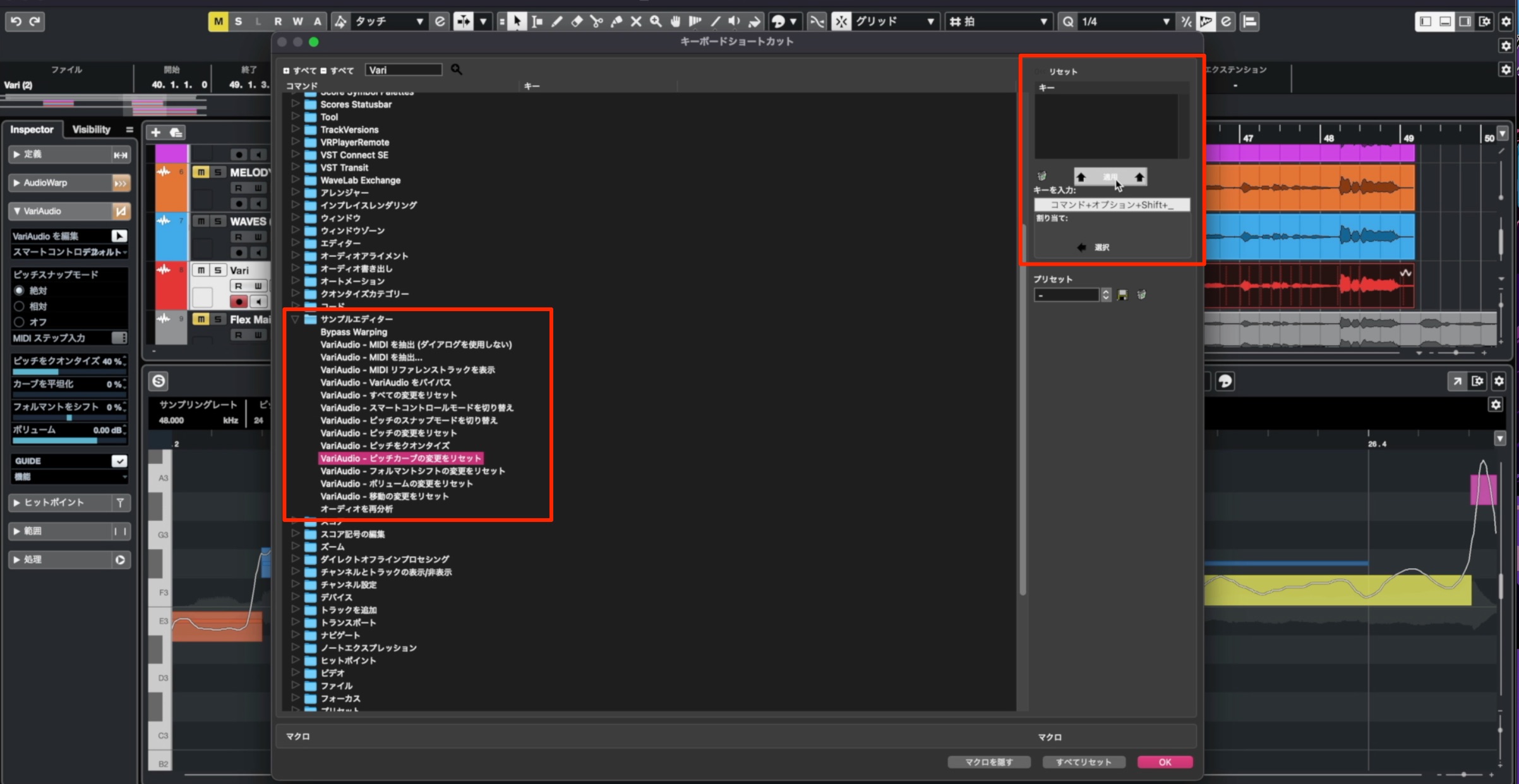

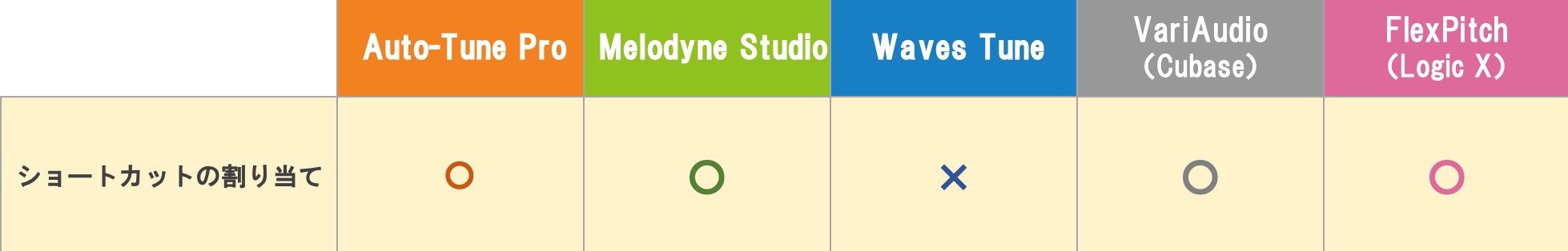

ショートカットの割り当て

オリジナルのショートカットを割り当てることで、頻繁に使用する操作を簡略化できます。

使い勝手をご自身のスタイルに合わせてカスタマイズできるという点で重要な項目です。

Waves-Tune以外はショートカットの割り当てにしっかりと対応していました。

操作面について

やはりDAW純正の機能は連携や使い勝手という点で有利となっていました。

Melodyne Studioは最もバランスが良くAuto-Tuneに勝っていましたが、Stuidoエディションの価格が高いため、この点をどう捉えるか?というのがソフト選定のポイントとなります。

Waves-Tuneは対応項目が特に少ないため、お勧めはできない状態です。

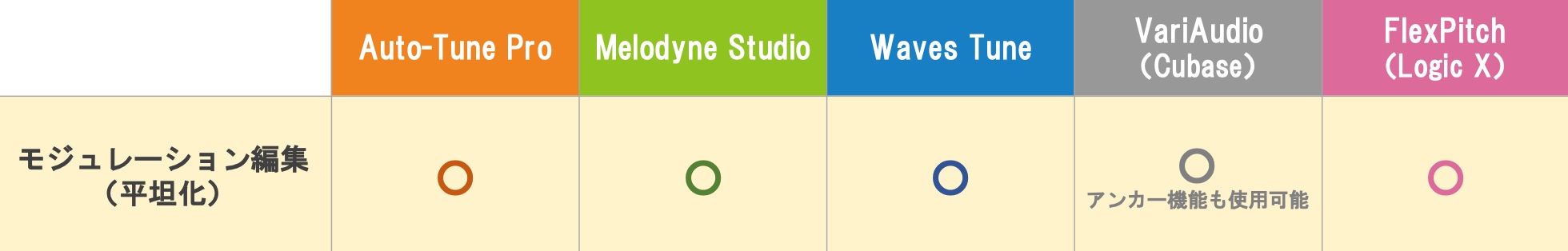

補正機能の豊富さ

次にピッチ補正にに対しての機能を確認していきます。

全製品でピッチをセンターを合わせる機能は備わっていますが、より細かなニュアンス調整が行える機能を見ていきましょう。

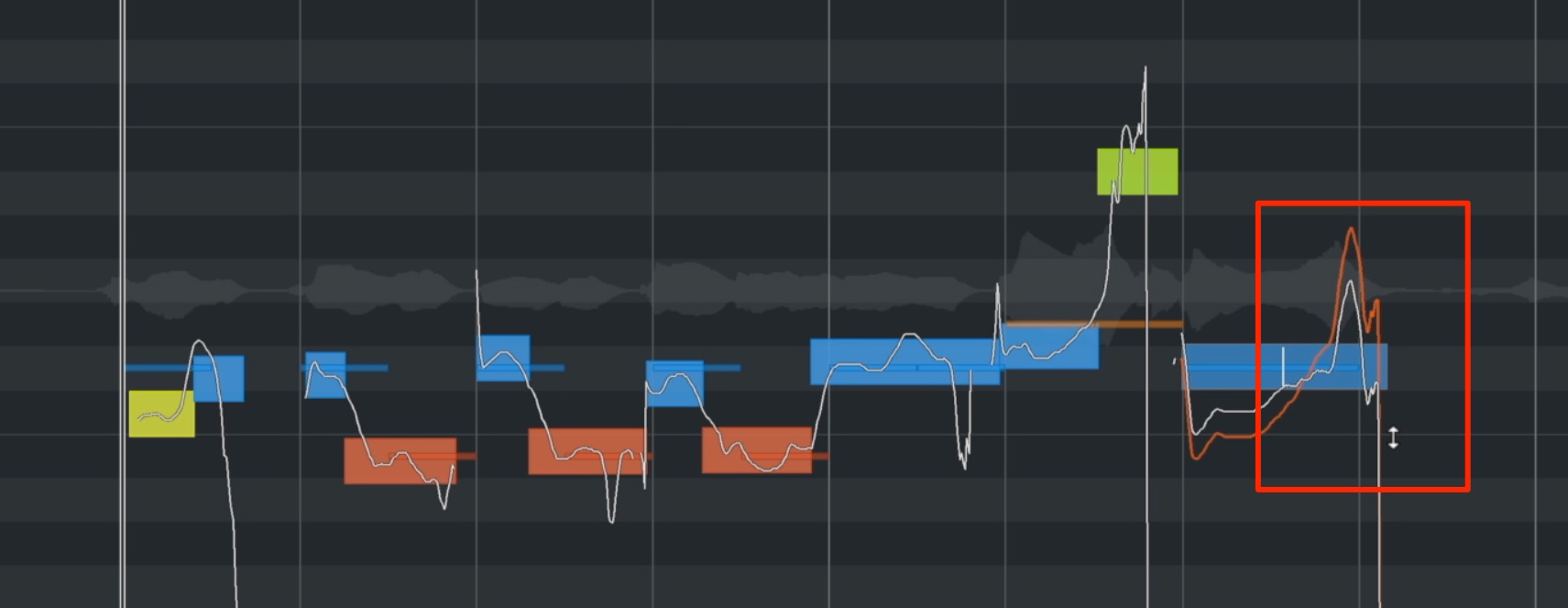

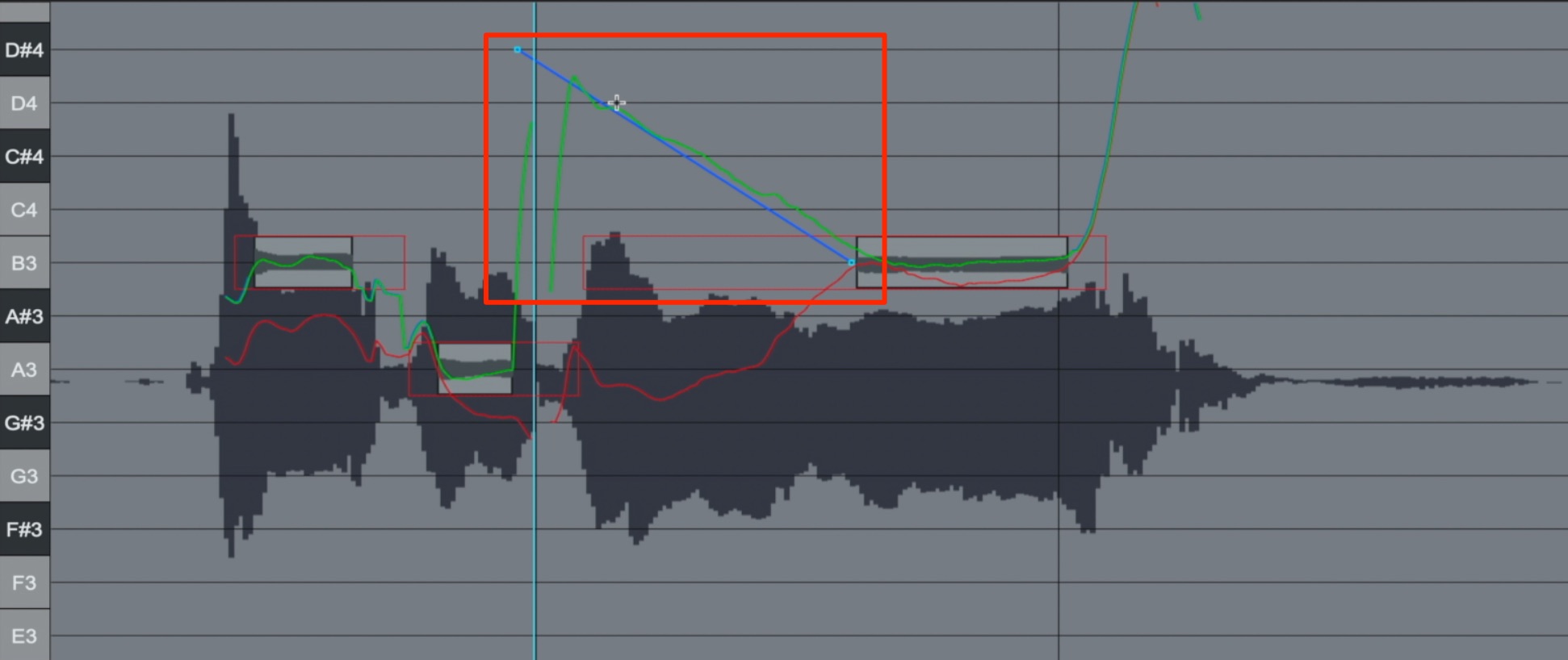

ピッチの傾き

ノートの入り・終わりで頻繁に見られる、しゃくり上げなどのニュアンスを調整するための機能です。

この点を調整することでより自然なボーカルサウンドが得られます。

全ソフトで傾きを調整可能ですが、VariAudioは傾きを調整する範囲を細かく指定可能でした。

この使い勝手の良さは本当に素晴らしいです。

ピッチの平坦化ツール

ビブラートのピッチ幅を軽減したり、ロングトーンのピッチを安定させるために必要不可欠な項目です。

特にノートの始点・終点で、ピッチの変化が大きい場合はニュアンスが不自然(ケロリやすい)になるため、ノートを分割して作業するのが一般的です。

こちらも全ソフトでニュアンスを調整可能ですが、上記の傾きと同様にVariAudioは平坦化が及ぶ範囲を細かく指定指定可能です。

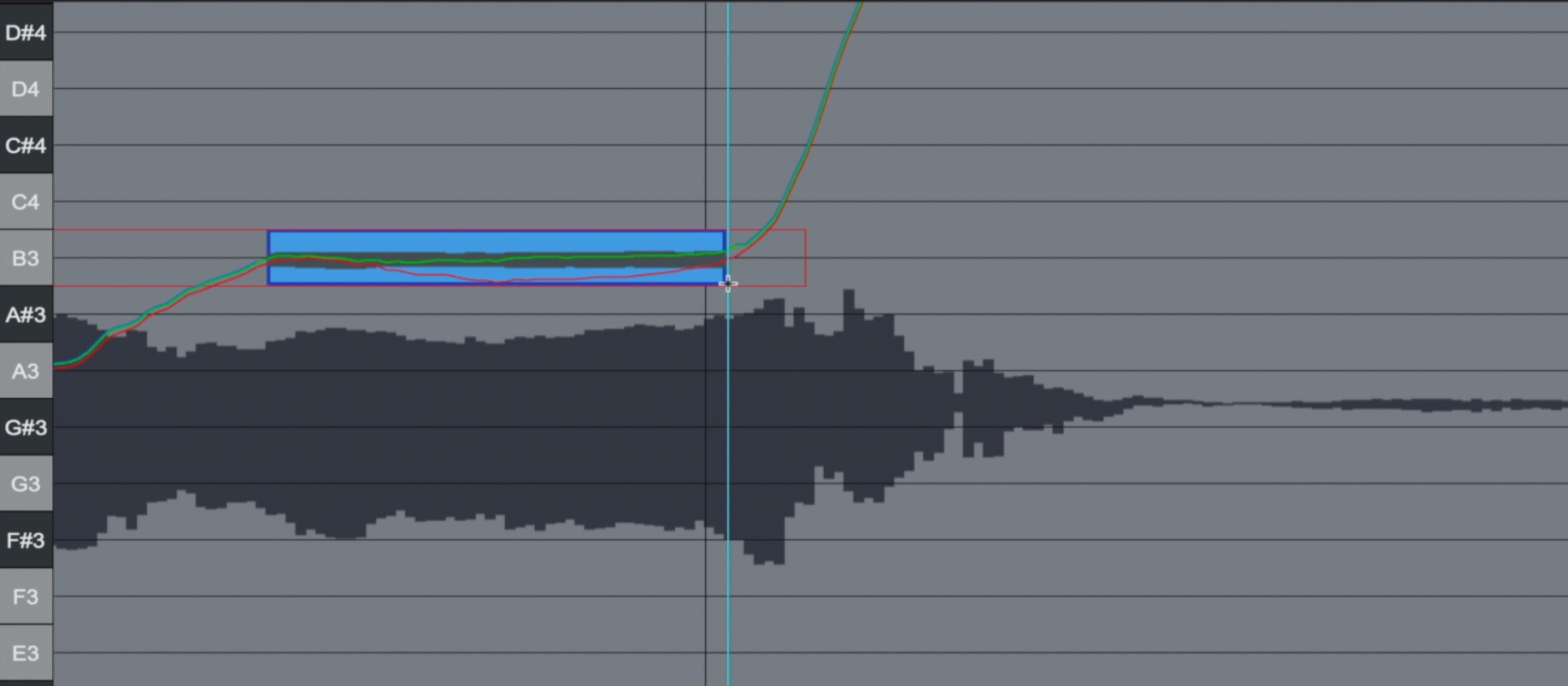

ピッチの書き換え

ピッチが上下し続けているピッチを安定させたい場合、上記の平坦化ツールでは上手く処理ができないことがあります。

その解決方法として、ピッチラインを手動で書き換える機能も活躍します。

この機能は、Auto-Tune ProとWaves-Tuneに備わっています。

Auto-Tune Proでピッチカーブを書き換える「ケロケロボイス」は非常に有名で、正にAuto-Tuneでしか行えない伝統芸です。

その他 機能

その他の機能として下記を挙げておきます。

特にノート単位でボリューム調整が行える「音量調整」は、通常のボリュームオートメーションよりも直感的に編集が行えるため便利です。

今回は割愛しましたが、ピッチと共にリズム補正が行える「タイム調整」も抑えておくと編集の幅が広がります。

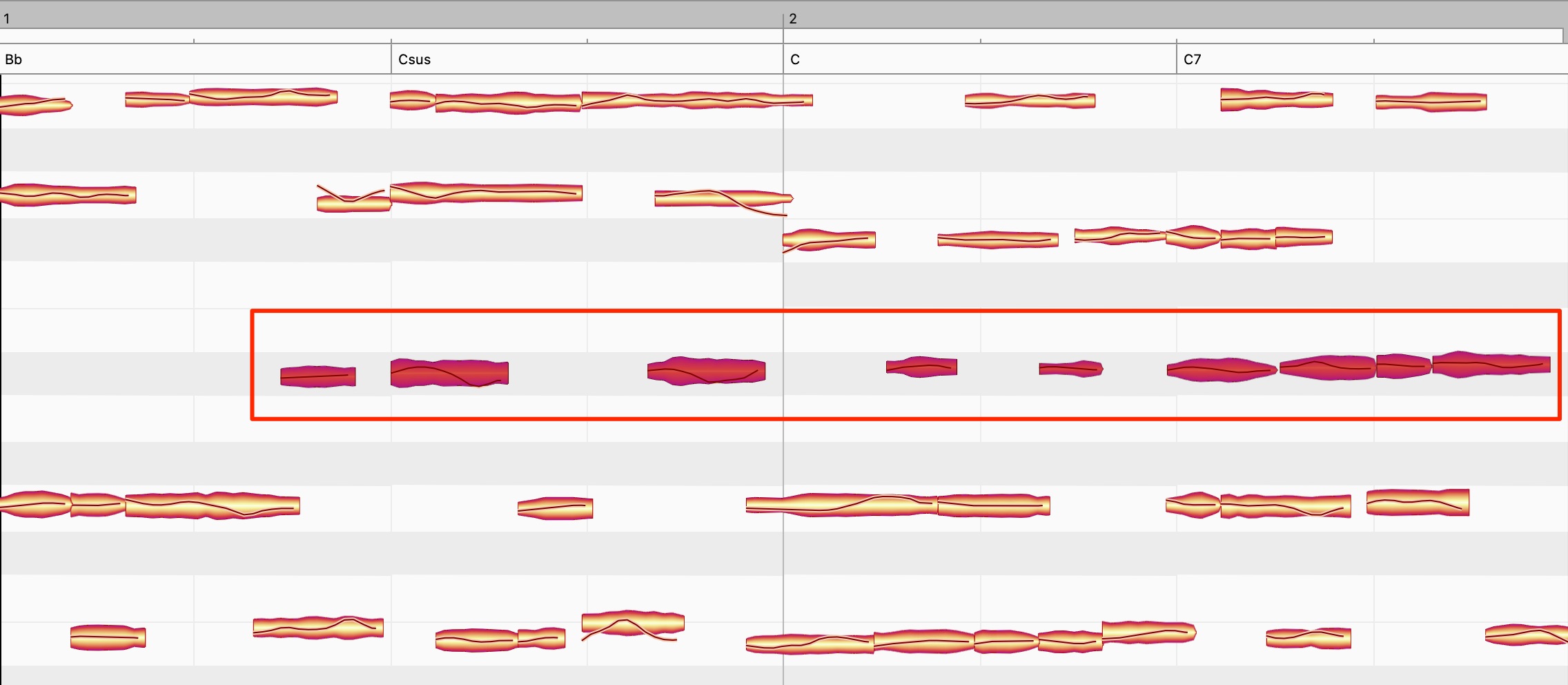

少しボーカル補正から逸れてしまいますが、Melodyne Studio/Editorには「DNA」という機能が備わっています。

このように演奏されている和音を分解し、コード構成音を変更できる機能です。

気に入ったサンプル素材が、楽曲のコードと合わないという場合にも重宝します。

今回の最後に

いかがでしたでしょうか?

ピッチ補正におけるサウンドの良さという面では差が少なく、どのように/どのくらい細かく補正処理を行うか?

傾き、平坦化などのツールを上手く使いこなせるかという点が最も重要となります。

これら機能の充実がソフトの実力に直結すると言っても過言ではありません。

個人的な意見となってしまいますが、

- Cubase Pro/Artistをお使いの場合は、純正の「VariAudio」を使用していく

- Logic X Proに付属する「Flex Pitch」は、特筆すべき大きな特徴はありませんが、使いやすさと価格面から今後のアップデートに期待しつつ継続使用

- 新たにソフトを導入する場合は、使いやすさ/機能面から価格は高めとなりますが「Melodyne Studio」

- Auto-Tuneの特徴とも言える、ケロケロニュアンスを取り入れたいという場合は「Auto-Tune」一択

- まずはピッチ補正ソフトを使用してみたいという方は、機能の充実度は下がってしまいますがセール時に「Waves-Tune」を試してみる

という形が良いのではないかと感じました。

ピッチ補正ソフトを購入する際の指針になれば幸いです。

5大ピッチ補正ソフトを徹底検証!

今回は特に人気の高い5つのピッチ補正ソフト

・Auto-Tune

・Melodyne

・Waves-Tune

・VariAudio

・Flex Pitch

これらを使い「サウンド/使いやすさ/補正機能」の面から比較・検証していきます。

詳しくはコチラ:https://t.co/z5NCbZBCaO#DTM #ピッチ編集 pic.twitter.com/Kgm4XuoQrC— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) May 29, 2021