Cubase Pro 10.5 で作る 「SYNTHWAVE(シンセウェイブ)」 2. コード進行とベーストラック編

シンプルながらにも工夫が施されたトラックを

Cubase Pro 10.5 で作る 「SYNTHWAVE(シンセウェイブ)」第2回目は、コード進行/ベースフレーズについて解説を進めていきます。

ここで取り上げる「コード進行」と「ベーストラック」はとてもシンプルな構成になっていますが、この中にも様々な工夫やサウンドエディットのアイディアが盛り込まれています。

この点にもご注目いただきながら、ご視聴をお願いいたします。

「SYNTHWAVE」コード進行とベーストラック動画解説

コード進行について

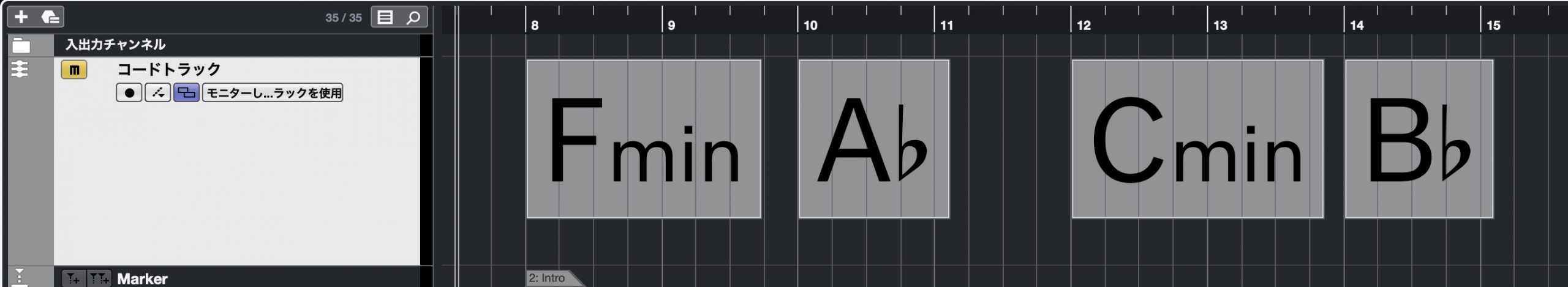

Aメロにあたる「Verse」Bメロにあたる「Pre Chorus」サビにあたる「Chorus」と大きく3つのセクションから構成されていますが、全セクションで共通のコード進行を使用したいと考えています。

コード進行を展開させず制限することで、ループフレーズが使用しやすくなるというメリットがあり、特にダンスミュージックではこの考え方のヒット楽曲が数多く存在しています。

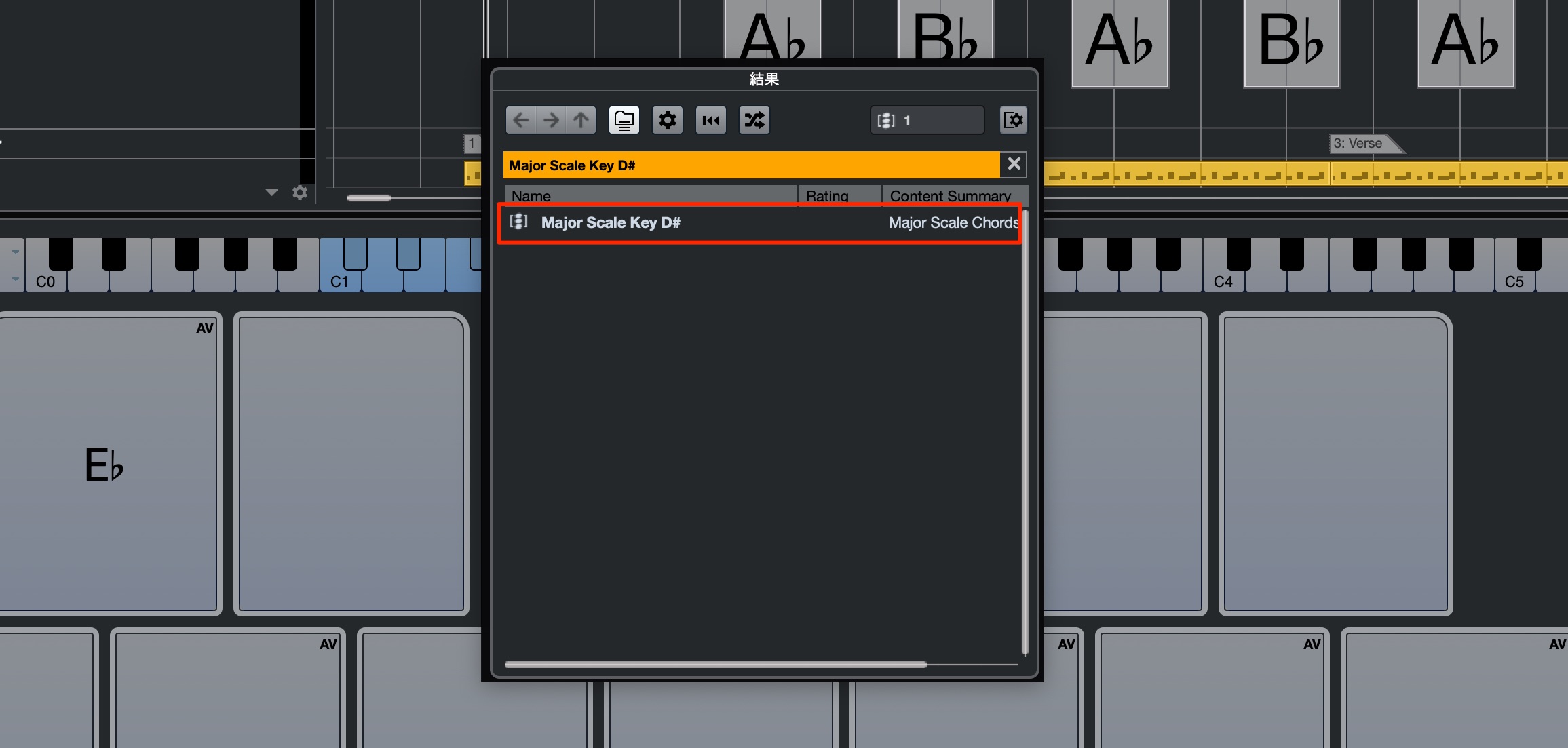

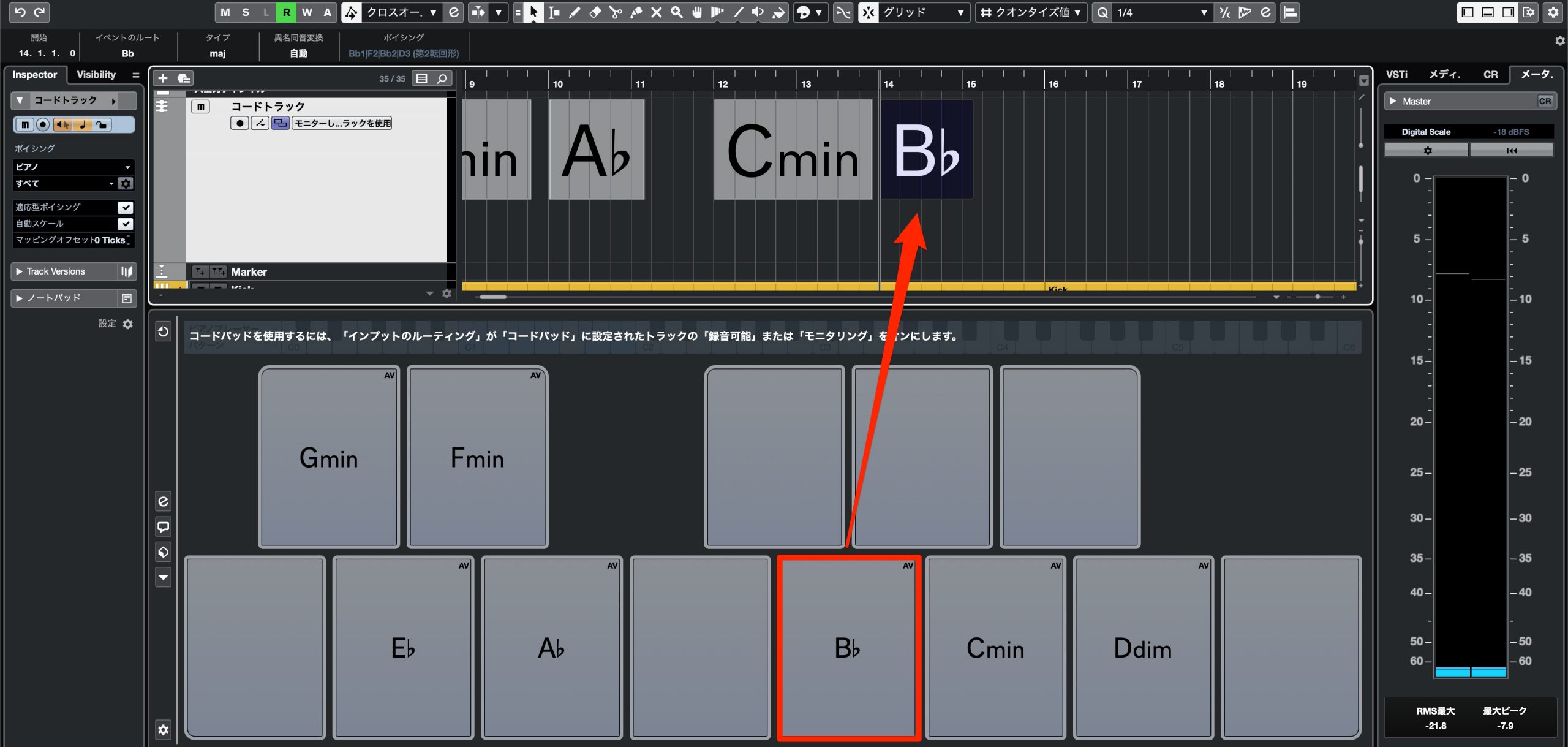

このコードパッドを使用してコード進行を探っていきます。

楽曲のキーは、E♭メジャーキーで作成したいと考えています。

コードパッド内のプリセットから【Major Scale Key D#】を読み込みます。

ビビッドなネオンカラーや、サイバーパンクというワードから連想される80年代カルチャーのサウンドは、華やかな中にも少しダークな印象が感じられました。

そのため、マイナー感がありつつも暗くなりすぎないコード進行にしていきます。

いくつか王道進行を試してみましたが、イメージに近かったのがメジャーダイアトニック上の「Ⅱm → Ⅳ → Ⅵm → Ⅴ」でした。

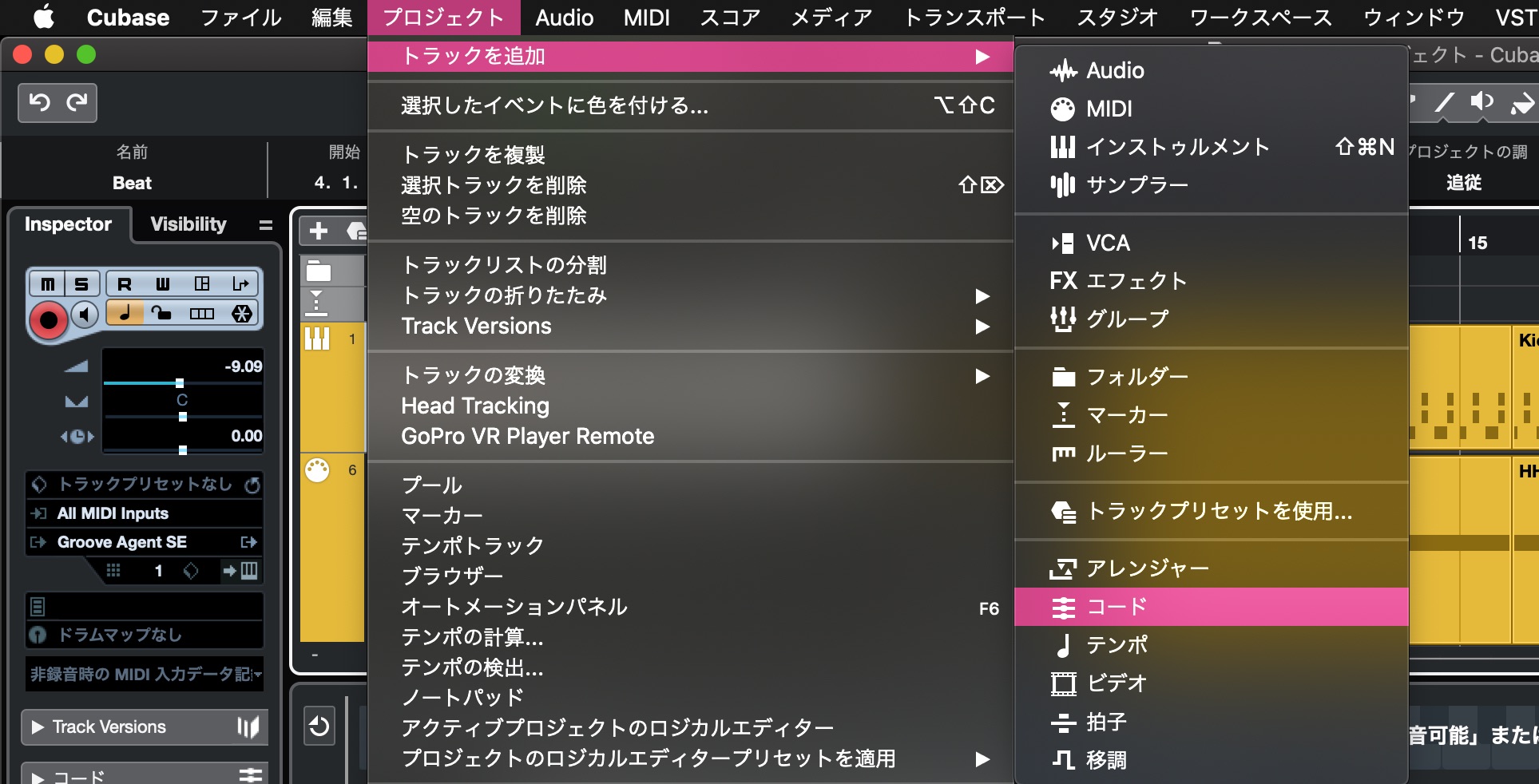

コードが決まりましたら、コードトラックを新規で作成します。

コードパッドから目的のコードをドラッグし、ひとつずつコードを並べていきます。

制作を進めていく中でコード進行を見失わないように注意しましょう。

ベーストラックについて

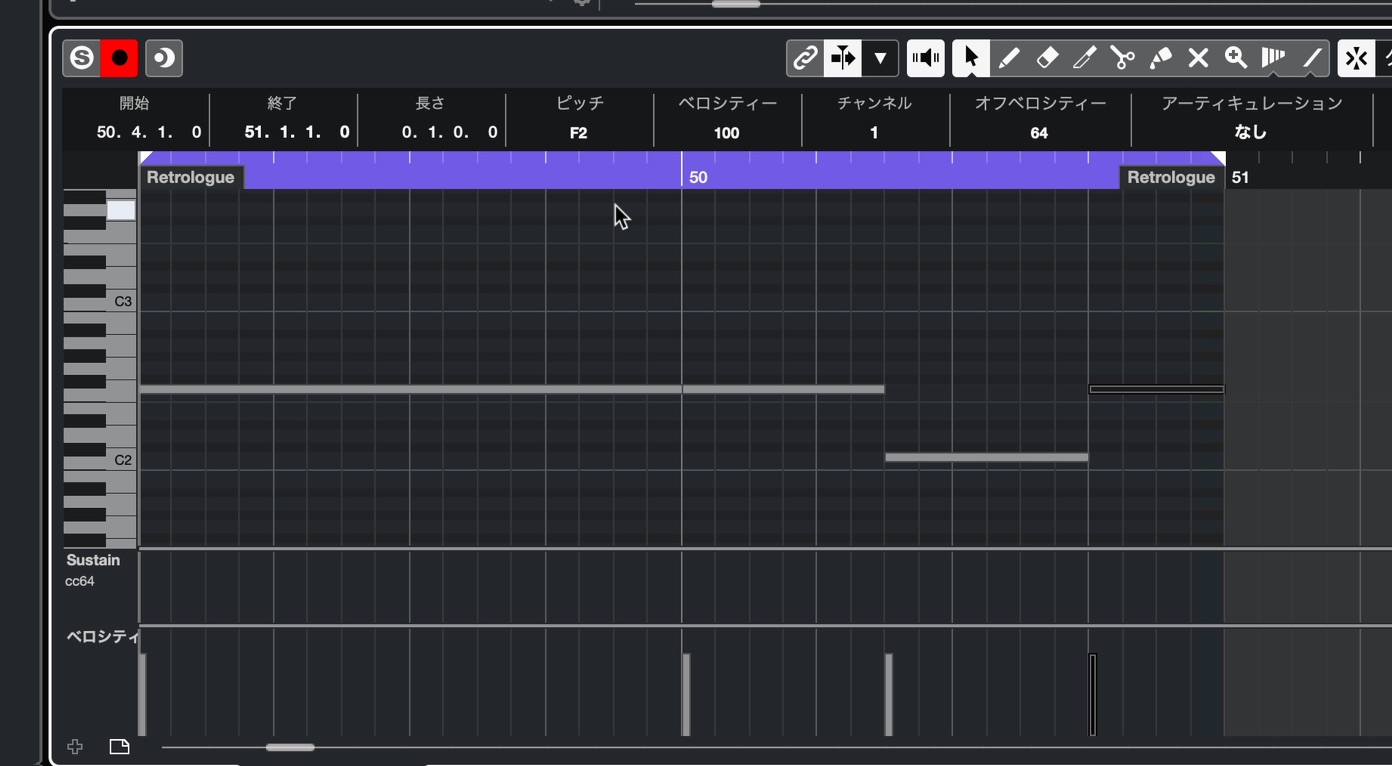

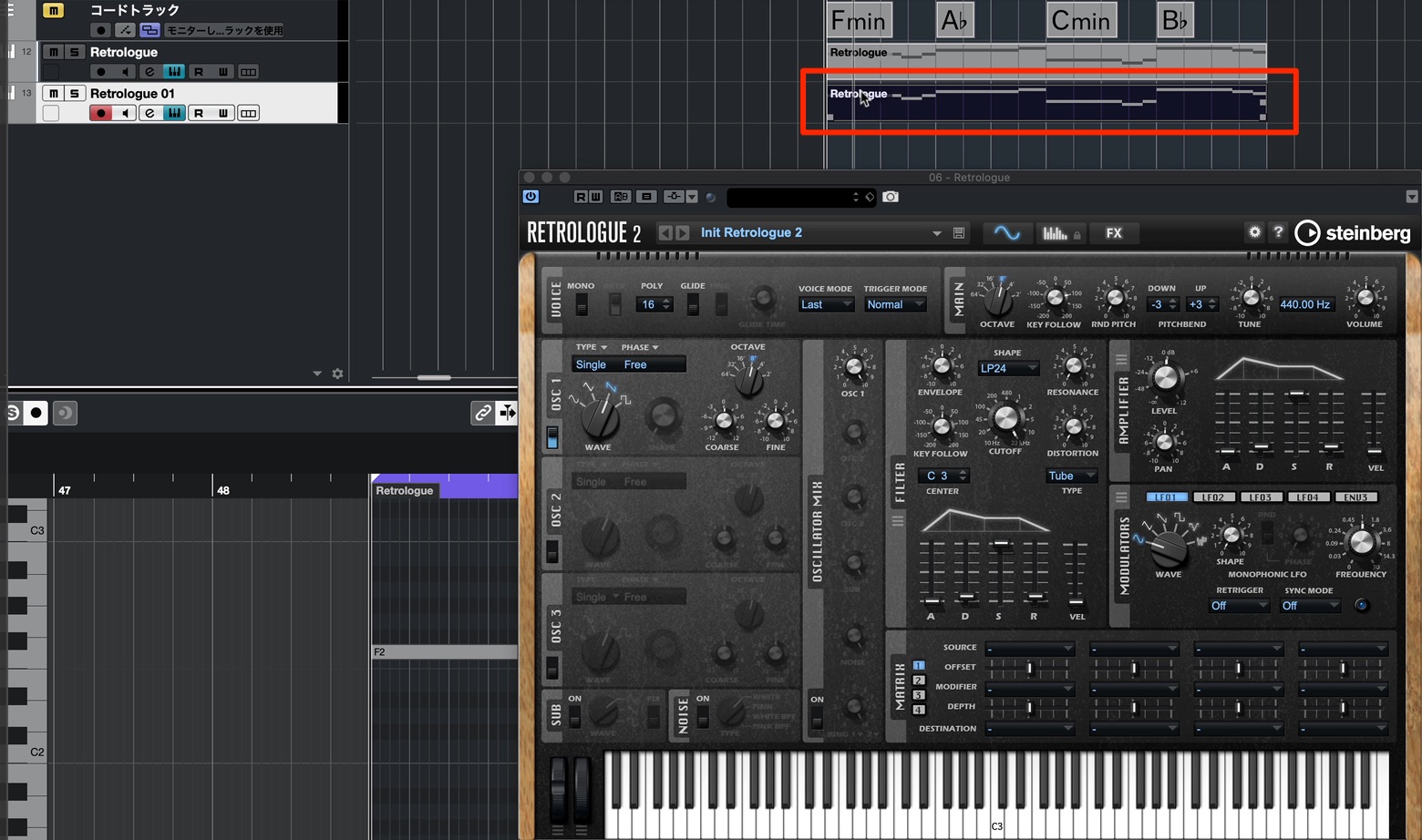

SYNTHWAVEではシンセベースを用いることが多いため、バーチャルアナログタイプのシンセ「Retrologue」を立ち上げます。

80年代はYAMAHA DX7ブームによって、デジタルシンセが市民権を得た時代でもありました。

温かみのあるアナログシンセと、きらびやかなデジタルシンセ。

両方のサウンドが混在した楽曲も多く、その特徴を踏襲したアナログタイプのシンセサイザー「Retrologue」を選択しました。

まずはプリセットリストの検索ボックスに「80」と入力し、80年代が意識されたプリセットを探します。

リストの中から「Absolutely 80s」を選択します。

アルペジオ機能は不要のため「Show Arp Page」をクリックし、アルペジエーターをオフにします。

また、空間系のエフェクトが強く効いているため、「Show FX Page」へアクセスし、リバーブとディレイをオフにします。

サウンドが決まったところで、ここからChorus箇所のベースフレーズを作成してみましょう。

ベースフレーズの入力

当楽曲は、歌のメロディをしっかりと聴かせるという楽曲コンセプトで作成しました。

そのため主張の強いベーストラックは、音数の少ないシンプルなフレーズでいきたいと考えています。

まずはルートノートをロングトーンで伸ばします。

ベースを入力するノートタイミングはキックと連動させることが多いのですが、あえてコードのルートを支える目的で使用し、動きがほしい部分には、その隙間を埋めるようなニュアンスで、思いついたフレーズを入れていきます。

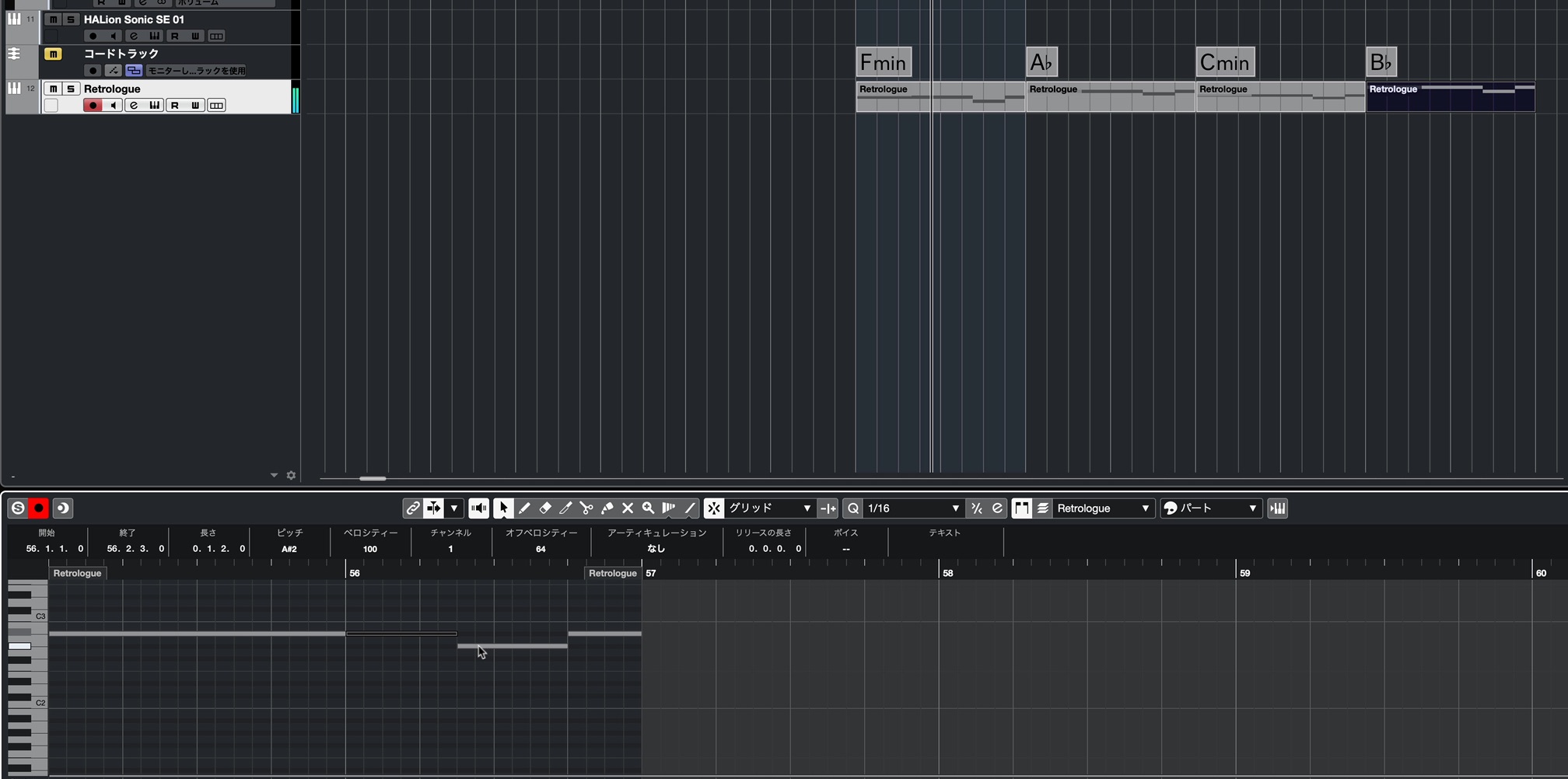

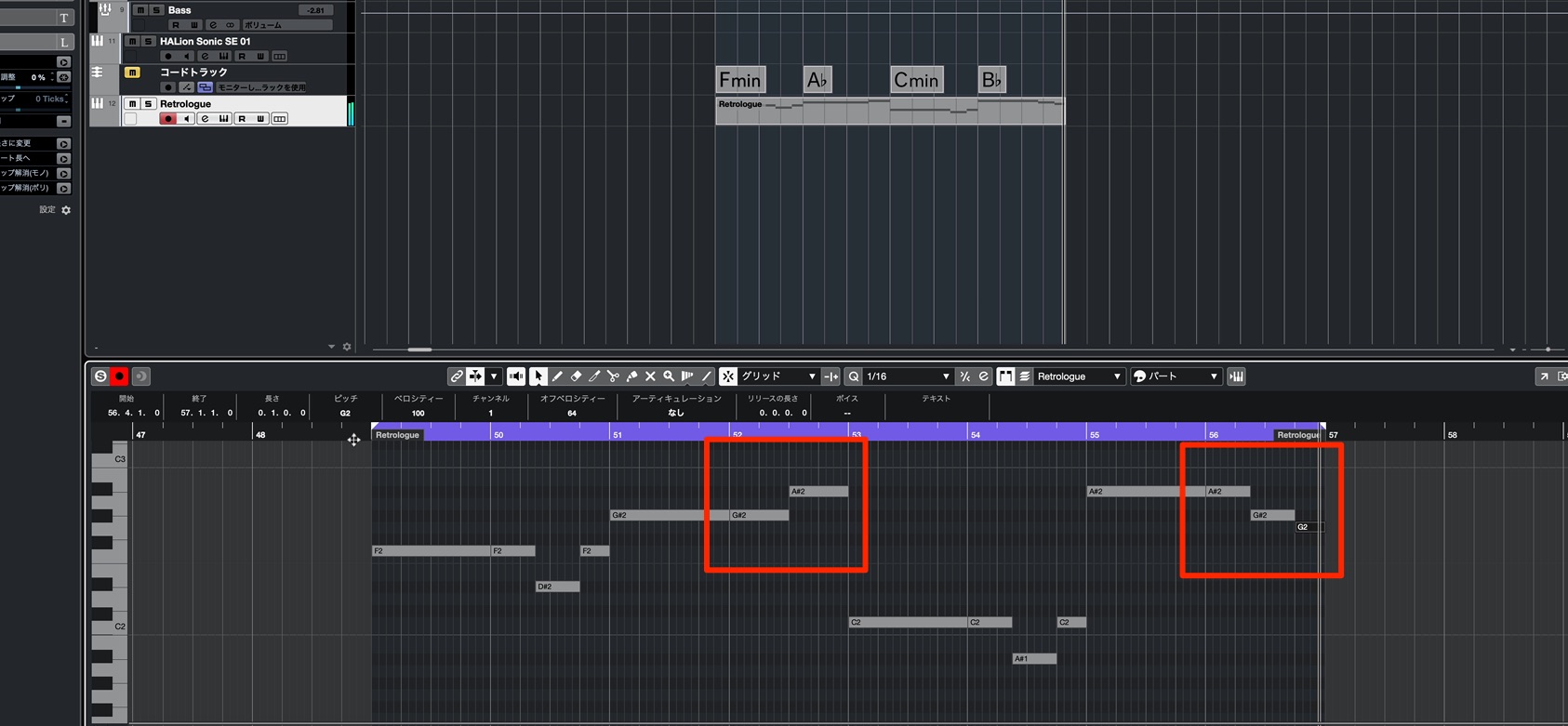

コード1つ分のフレーズが完成した後は、イベントを4倍にコピーします。

その後に各イベントの内容をコードに合わせる形でノートを移動します。

同じパターンの繰り返しで少し面白みにかけるため、2フレーズに1回内容を変更します。

ノートに少し変化を与えるだけで簡単にマンネリ感を回避することができます。

ベースサウンドに磨きをかける

最後に少しだけFXページからリバーブを加え、ベーストラックが楽曲全体を包み込むようなニュアンスに仕上げていきます。

ベースへリバーブを加えるとリズムのノリが変化し、音価が感じにくくなるためあまり使用しないテクニックですが、

ここではロングトーンでの演奏がメインとなっており、ノリを重視したラインではないため、このような処理が有効と感じました。

ポイントは低域で残響に濁りが出ないように、低域の「Freq」を「300Hz」あたりまでカットしている点です。

この帯域の残響時間を「Low Time」で短くするというテクニックもあります。

「Mix」は元サウンドと残響のボリュームバランスです。

ベースサウンドに薄く影がつく感じが理想のため、値は低めに設定します。

定位の広がりや奥行き感が加わったことを感じていただけると思います。

ベースがワイドに広がったことで、キックとの絡みが希薄になり、リズムの輪郭が曖昧に感じられます。

このような場合はMS処理を行いサイド側の低域成分をカットすると良い結果が得られます。

Frequency1バンド目を「MSモード」に切り替え、「Side」のみの低域をカットします。

ベースだけでなくキックも併せて再生し、サウンドをよく確認しながらポイントを探してください。

今回の最後に別トラックを作成して「サブベース」を加えます。

低域補強が目的となります。

新規でRetrologueを起動し、ベースフレーズをコピーしておきましょう。

サブベースを作成するために、オシレーターは倍音を含まないサイン波を選択、

低域をより広くカバーするため、ピッチを1オクターブ下げます。

これでドラムとベーストラックが完成しました。

いかがでしたでしょうか?

プリセットを基にするだけでも様々なエディットや改善があることを感じていただけたかと思います。

次回はシンセでコードバッキングやリードをトラックを作成する流れを解説していきます。

Synthwaveの作り方 第2弾「コード進行とベーストラック編」

Cubase付属シンセや機能で解説しているため、DTM初心者の方も手を動かしながら学ぶことができます。

またウェブサイトから、楽曲プロジェクトファイルも可能です✨

🎥YouTube:https://t.co/9W2pQ4esSG📝Website:https://t.co/ZPN7N5rVei pic.twitter.com/mkTFCssnFk

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) June 6, 2020

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa