Cubase Pro 10.5 で作る 「SYNTHWAVE(シンセウェイブ)」 3. シンセサイザートラック編

デジタル/アナログシンセを融合させたサウンドが特徴

ここではSYNTHWAVEのコードバッキング・リードを中心としたシンセトラックのサウンドメイクを解説していきます。

当ジャンルでは、DX7をはじめとしたデジタルシンセと、アナログシンセとのサウンドが巧みに組み合わさっているという特徴があります。

温かみや厚みのあるアナログシンセサウンドに対し、デジタルシンセは抜けが良く、煌びやかで硬質なサウンドが特徴です。

これらを用途に合わせて使い分けることが大切になります。

「Synthwave」シンセサイザートラック動画解説

Oberheimを意識したコードバッキングサウンド

まずは80年代を代表するシンセの1つと言える、「Oberheim Matrix12」の厚みがあるシンセブラスを作成します。

コードバッキングは楽曲に厚みを加えることを目的として、アナログシンセがシミュレートされた「Retrologue」を使用します。

デフォルトの状態からエディットを行います。

オシレーター3基は全てノコギリ波を設定し、オシレータータイプを「Multi」に設定します。

Multiモードはオシレーターユニゾンと呼ばれ、1つのノートに対して波形を複数重ねることで分厚いサウンドを作ることができます。

「NO.」を「4」に設定することで、各オシレーターは1ノートから4つの波形を出力するようになります。

サウンドに厚みが加わりましたが、少し硬いイメージを受けます。

「Detune」の値を上げて出力される各波形のピッチに僅かなズレを加えます。

OSCのオクターブを変更してサウンドに厚みを与えます。

高域から低域まで周波数レンジの広いサウンドとなり楽曲に盛り上がりを演出します。

この手法は様々なエレクトロミュージックで使用されますので、ぜひここで習得してください。

OSC1を基準として、各OSCのボリュームバランスを調整します。

このバランスでサウンドの印象が大きく変わりますので、好みになるように設定を詰めてみてください。

次に「ローパスフィルター」を使用してサウンドに動きを与えていきます。

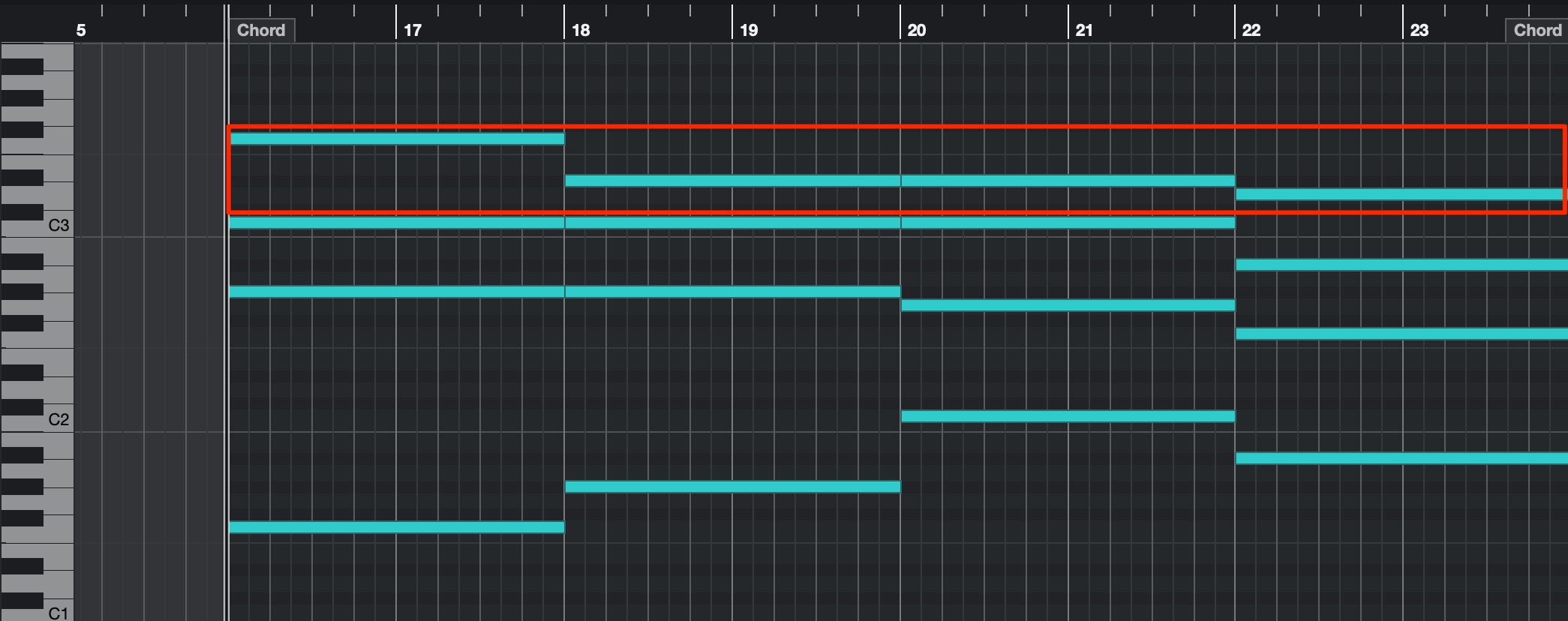

コードバッキングのフレーズはロングトーンで伸ばし、リズムアプローチを行わないパターンを想定しています。

音を伸ばしている間、音色へ変化を与えることで単調になることを回避する狙いがあります。

打ち込みの際のポイントに「ボイシング」が挙げられます。

特にコードのトップノートでフレーズの印象が大きく変わるため、ラインを確認しながら好みの形になるように調整します。

「ENVELOPE」で「CUTOFF」をどれだけ動かすかを調整します。

アタックはしっかりと倍音を出し、次第に減衰(ハイカット)していく形にエンベロープを設定します。

最後はエフェクトで仕上げを行います。

80年代は深いピッチモジュレーションが適用されたコーラスエフェクトが多用された時代でもあります。

「MOD FX」から「Ensemble」を選択しコーラス感を加えます。

楽曲を彩るリードシンセサウンド

次は楽曲の後半から入ってくるリードシンセです。

透き通る高音域が印象的なリードサウンドを作りたいと考えています。

このような特徴を持つサウンドはデジタルシンセが向いています。

CubaseにはFMシンセ専用のインストゥルメントは付属していませんが、「HALion Sonic SE」に含まれる「FLUX」には、FM変調の特徴を持ったウェーブテーブルが多数収録されています。

サウンドメイクを行いやすように、プリセットの各種設定をフラットな状態にします。

- Mac : Commandキー

- Windows : Controlキー

を押したまま、各パラメーターをクリックして、初期値に設定します。

一通りのパラメーターをリセットし、不要なパラメーター(MOD)もオフにしておきます。

また、これらインサートエフェクトやFlex Phraseは、Halion Sonic SE上から細かくオンオフが行えないため、ウィンドウ上部のボタンをオフ(黄色に点灯)にして、純粋なサウンドのみが鳴るように設定します。

この状態を保存しておくと、今回のようにFluxで1から音作りを行う場合に便利です。

プリセットネームを右クリックし、メニューから「Save Program As」を選択します。

表示されるウィンドウからプリセットネームをつけて保存します。

それでは音作りに入っていきます。

OSC1のウェーブテーブルへ「FM 2OP 02」というテーブルデータを読み込みます。

名前の通り、FMシンセで作られたようなサウンドとなっており、簡単にFMシンセのニュアンスを再現することが可能です。

選択したテーブルデータの中で基本となる音色を決めるため、「POSITION」を動かします。

ウェーブテーブルタイプのシンセは、このポジションによってサウンドが大きく変わります。

次に「FORMANT」をオンにして、鋭い高域成分を柔らかくします。

オシレーターの設定はこのような形で良いと思いますが、サウンドが少し地味です。

古典的なFMシンセでは見られないアプローチではありますが、オシレーターを「MULTI」モードに設定して、波形を重ねるテクニックを使用します。

「MULTI」を有効にして「Show Multi Page」へアクセスし、「NUMBER」を「8」に設定します。

これによってノートが入力されるたびに8本の波形が出力されるため、厚みと広がりのあるサウンドを得ることが可能となります。

ここから「DETUNE」を上げていくことで、出力された各波形へ僅かなピッチのズレを与えます。

コーラスのような効果が加わりますね。

楽曲の中でもう少し主張を強くするために、フィルターセクションに用意されている歪みを加えます。

フィルターを「ON」にして、歪みのタイプを選択します。

ここでは「Bit Reduction」で主張の強いギラギラとしたサウンドに仕上げていくことにしました。

現段階ではサウンドに少し厚みが足りないように感じます。

そのような場合は、複数のシンセを重ねるテクニックが有効です。

厚みをつけるためのシンセですので、上記でも使用したアナログタイプのシンセ「Retrologue」を使用します。

3つのオシレーターで矩形波を選択し、各Shapeノブを調整することでPulse Wdthの存在感を与えます。

音色に明るさを加えるためOSC1を1オクターブ高く設定します。

この状態で2つのシンセを重ねて聴いてみると、厚みは感じられますがFluxの音色にRetrologueの音色が馴染んでいない印象です。

後は2つのシンセトラックをグループチャンネルにまとめます。

その後にグループチャンネルへ「Mono Delay」を適用します。

ポイントとして、ディレイで空間的な広がりや奥行きを演出したい場合は、ディレイ成分が元のサウンドに馴染むように「HI FILTER」で残響を少しこもらせておきます。

ディレイを使う上でよく行われるテクニックとなりますので、ディレイの主張が強すぎる場合は試してみてください。

これでバッキング・リードのシンセパートが完成しました。

次回はここから完成したトラックのミキシングポイントへ入っていきます。

楽しみにしていてください!

Synthwaveの作り方 第3弾 シンセトラックの打ち込み編

今回は、コードバッキング・リードサウンドを解説していきます。

【目次】

・Retrologueで作るシンセブラスサウンド

・Fluxで作るFMシンセを意識したリードサウンド

・異なるシンセを重ねるテクニック詳しくはコチラ:https://t.co/fudRpKZwI4 pic.twitter.com/lAPbqy2duH

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) June 28, 2020

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa