WaveLab講座⑦ ラウドネス・ノーマライゼーションについて

マスタリング時の指針となる各種メーター

WaveLabには用途に合わせた様々なメーターが用意されています。

マスタリング時にはそれらのメーターを活用して、最適な音質や音圧に仕上げていきましょう。

特に注目していただきたいのが、ラウドネスメーターです。

今回は、ラウドネスがこれからの音楽制作においてなぜ重要になってくるのかも含めて解説しています。

それでは、それぞれのメーターの詳細に入っていきましょう。

Wavelab⑦ ラウドネス・ノーマライゼーション 動画

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

スペクトロスコープとスペクトロメーター

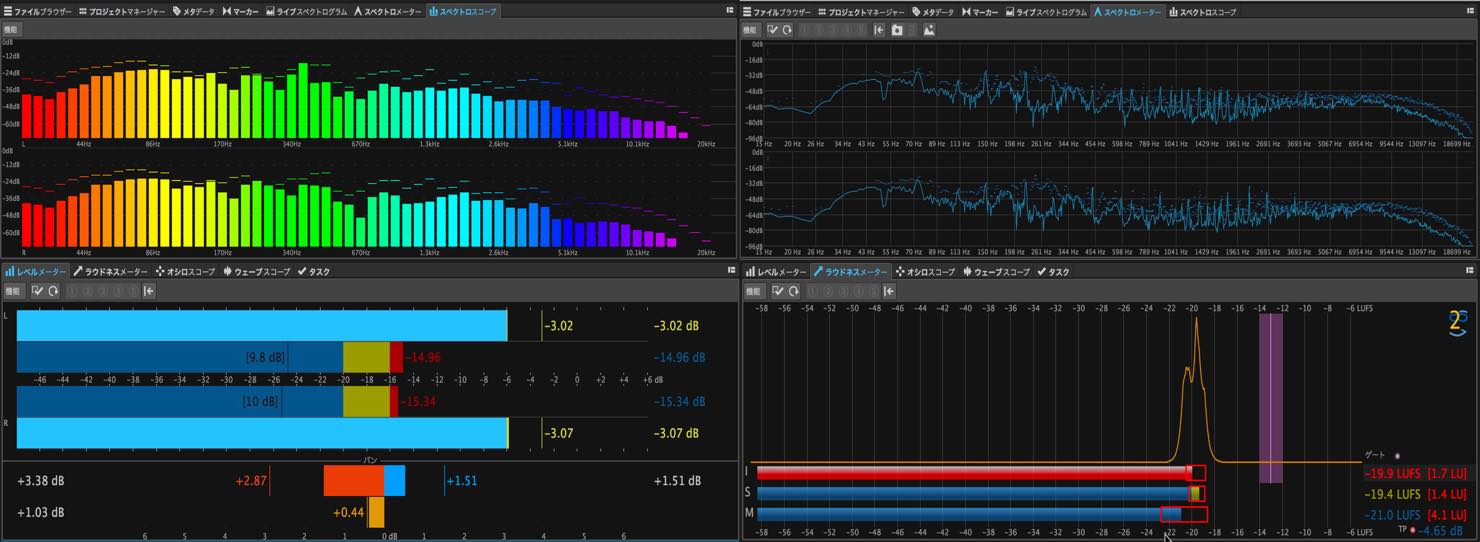

まず左上のウィンドウから見ていきましょう。

ここにはデフォルトでスペクトロメーターとスペクトロスコープが配置されています。

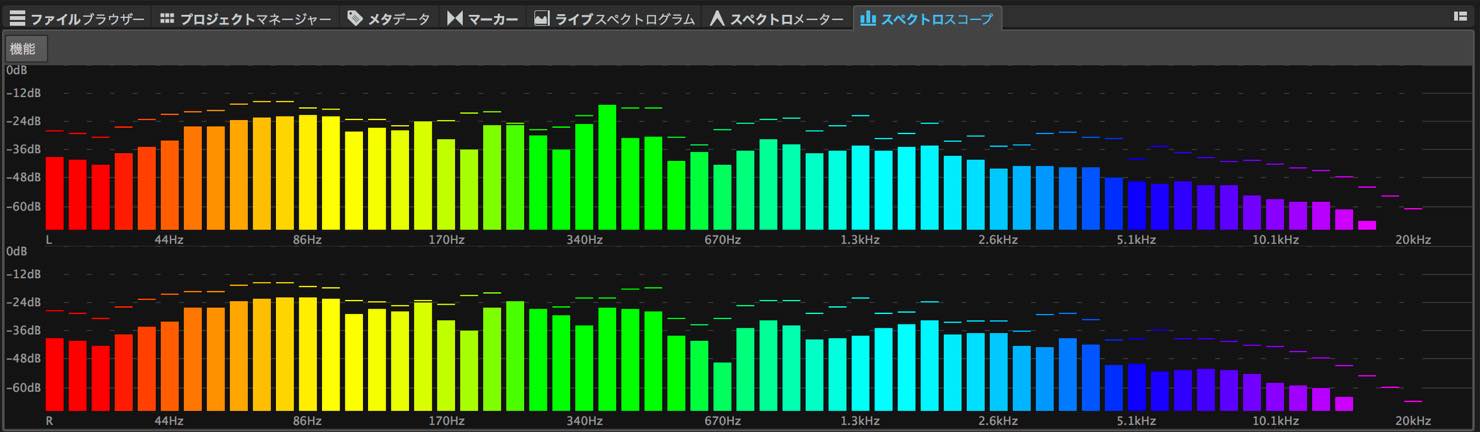

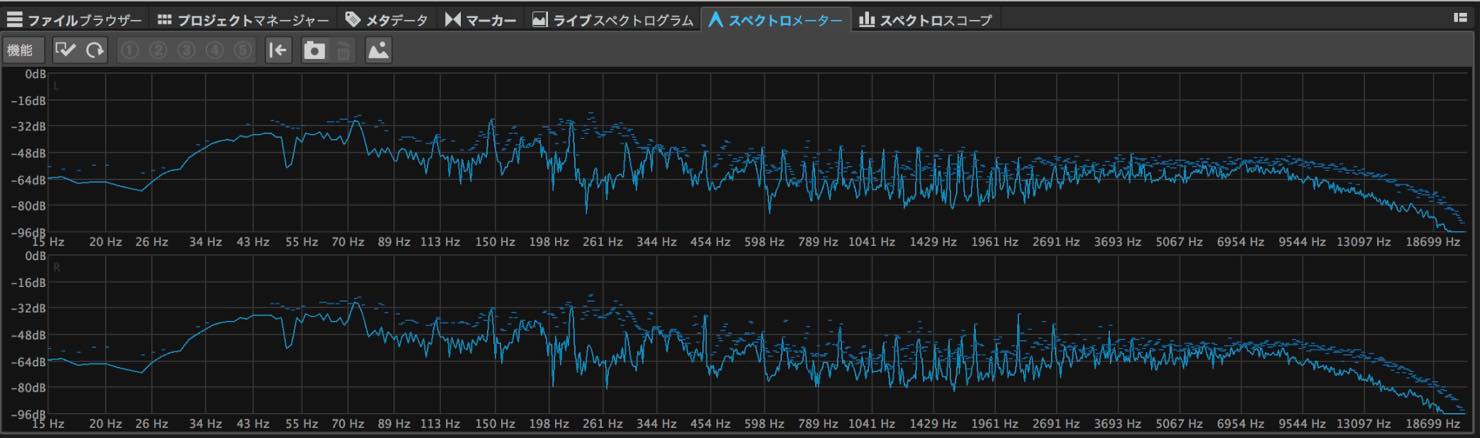

どちらもサウンドのスペクトラムを分析するものですが、見た目に違いがあります。

スペクトロスコープは周波数帯域を60分割し、棒グラフのような形で表現します。各帯域の音量感を掴んだり、大まかなバランスを見るのに向いています。

スペクトロメーターは周波数帯域が細かく分割され、折れ線グラフ状に表現されます。一連のカーブとしてバランスを細かく見ていきたい場合に向いています。

これらのメーターは、帯域のバランスに極端な偏りがないかチェックする際や、リファレンス音源と比べてチェックしたい場合などに活用します。

レベルメーター

続いて右側のウィンドウを見ていきましょう。

こちらには、デフォルトでレベルメーターとラウドネスメーターが配置されています。

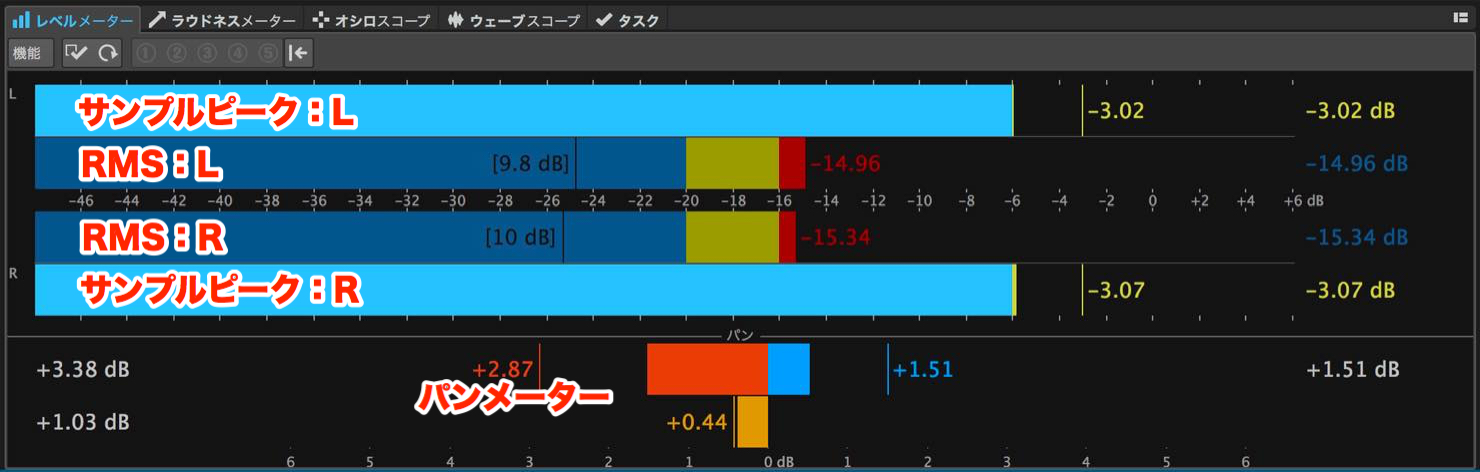

まずレベルメーターですが、こちらは主にサウンドのピークレベルとRMSレベルを見るものです。

上から左のサンプルピーク、左のRMS、右のRMS、右のサンプルピークを表示しています。

下の2つはパンメーターで、上がチャンネル間のピークレベル差、下がチャンネル間のRMSの平均差を表しています。

サンプルピークメーターは瞬間的な音量を示し、サウンドが0dbを超えてクリップしていないかをチェックするために使用します。

一方でRMSは一定時間単位の平均ボリュームを示すため、実際の聴感ボリュームに近い値を見ることができます。ジャンルにもよりますが、音圧を上げる際は-10db〜-8db程度が目安と言われています。

ただし、このRMSには弱点があり、人間の聴覚特性が考慮されていません。

この問題を克服したメーターがラウドネスメーターです。

人間の聴覚特性について

ラウドネスメーターに入る前に、人間の聴覚特性について確認しておきましょう。

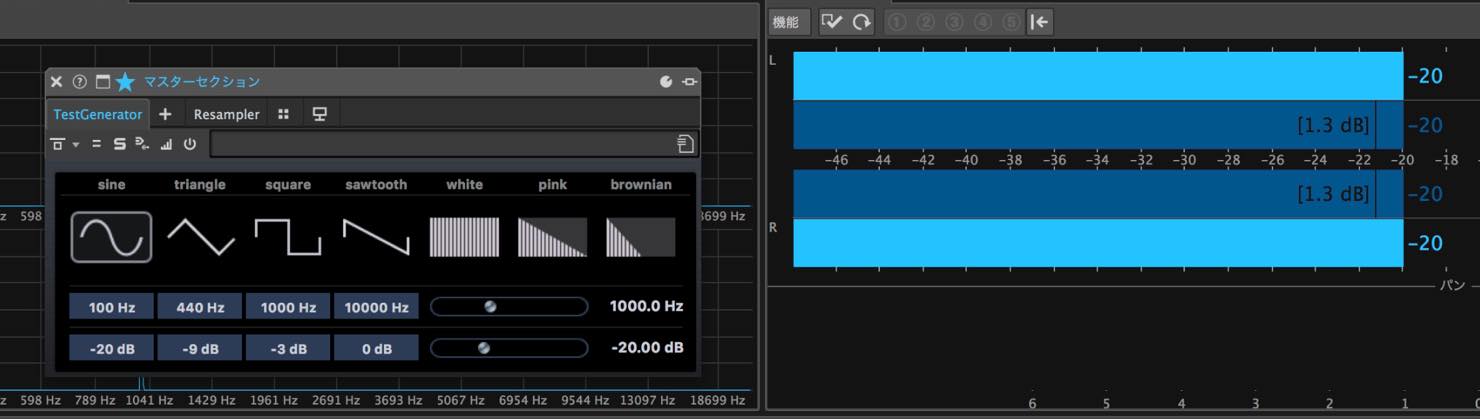

WaveLabに付属するTestGeneratorを使用してサイン波を鳴らしてみます。

サイン波を鳴らした際、RMSは設定した-20dbを表示しています。

この周波数を上げても、下げても常にRMS値は一定ですが、聴感的には音量が変化して聴こえてくると思います。

この感覚は、楽曲のボリュームがどのように聴こえるか?ということにも大きく関わってきます。

こういった聴覚特性を考慮して値を示すのがラウドネスメーターです。

元々は放送業界のボリューム管理で使用されていた規格で、日本でも2012年に導入されています。

やがてこのラウドネスメーターが音楽制作にも活用されるようになってきました。

ラウドネスメーター

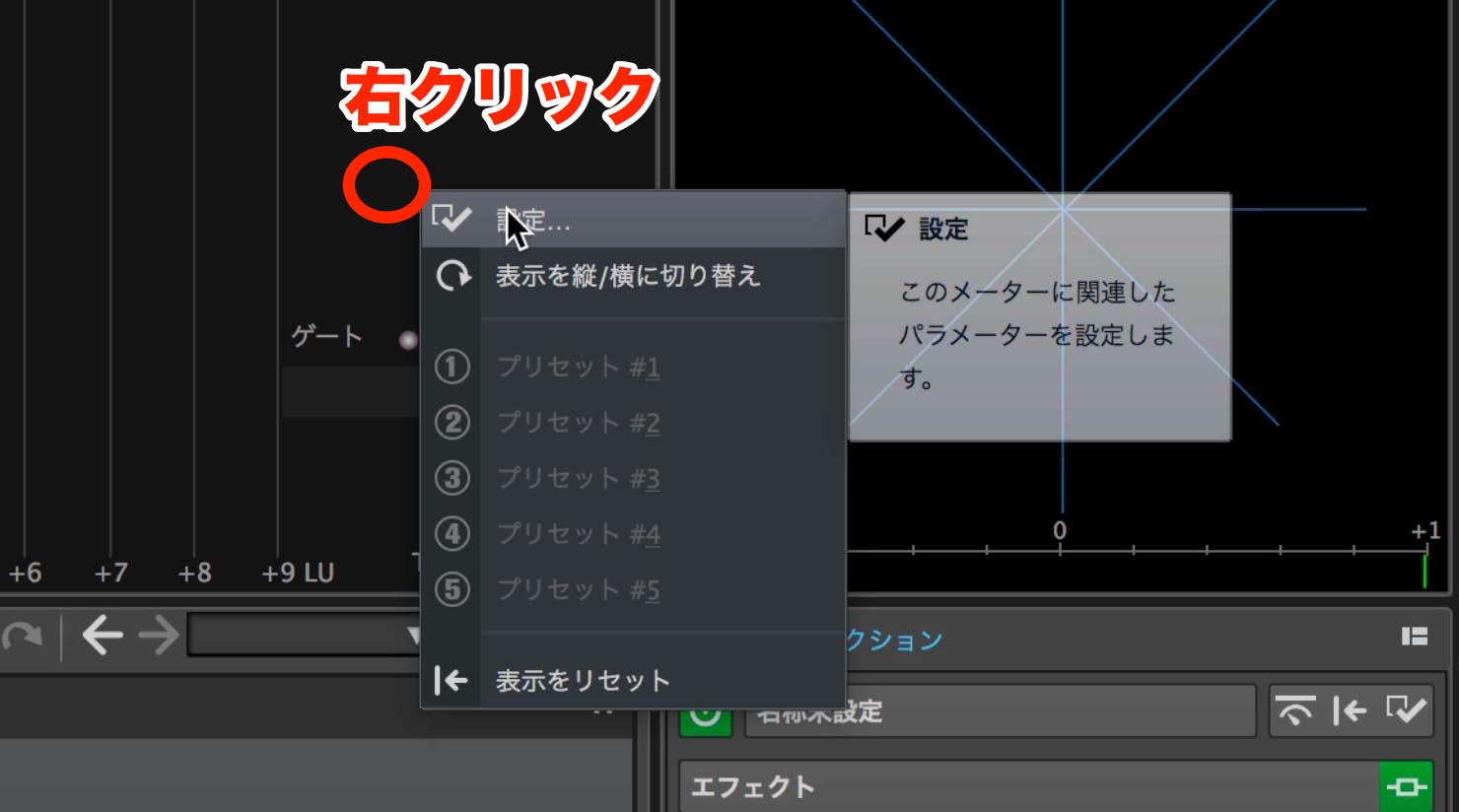

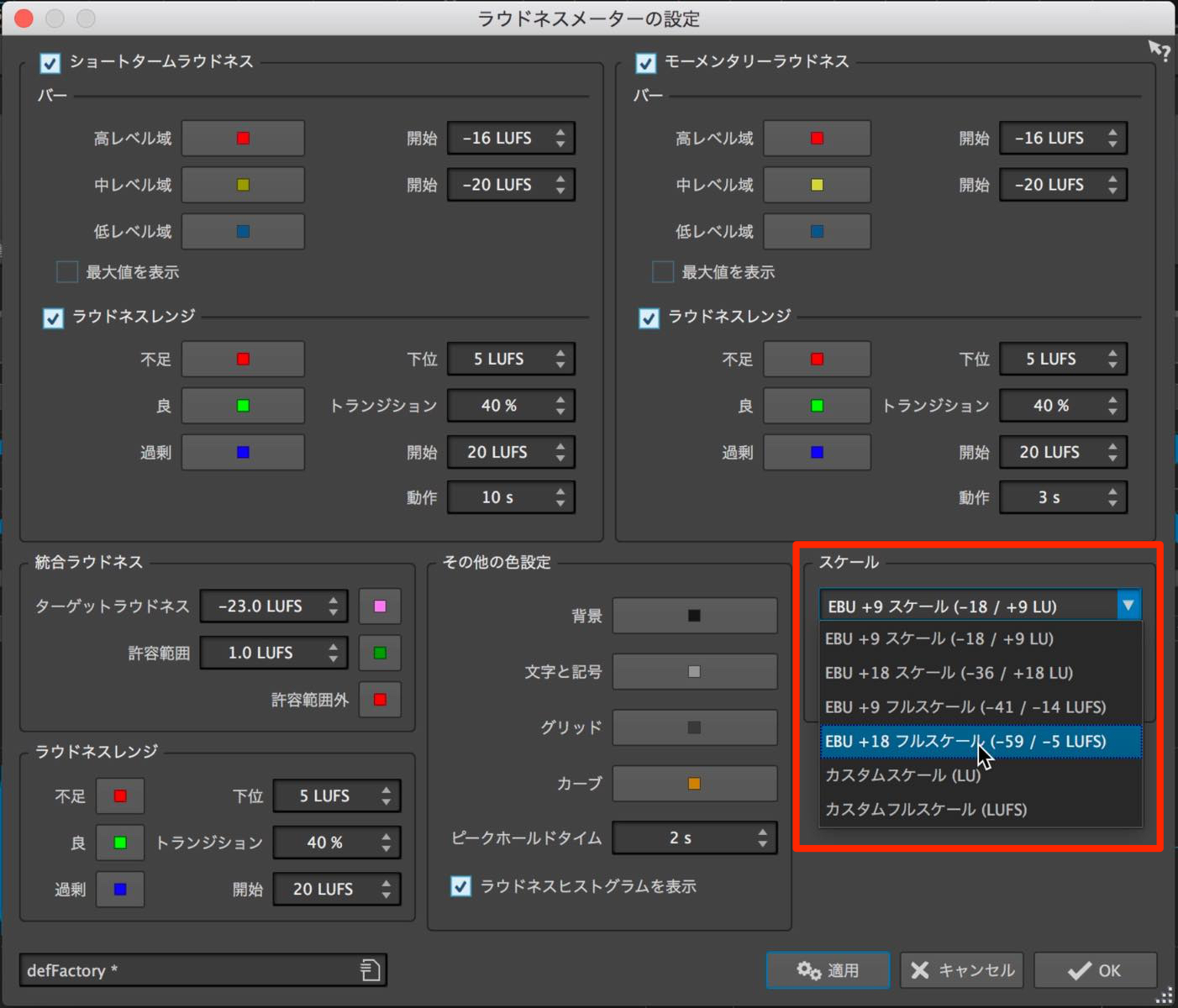

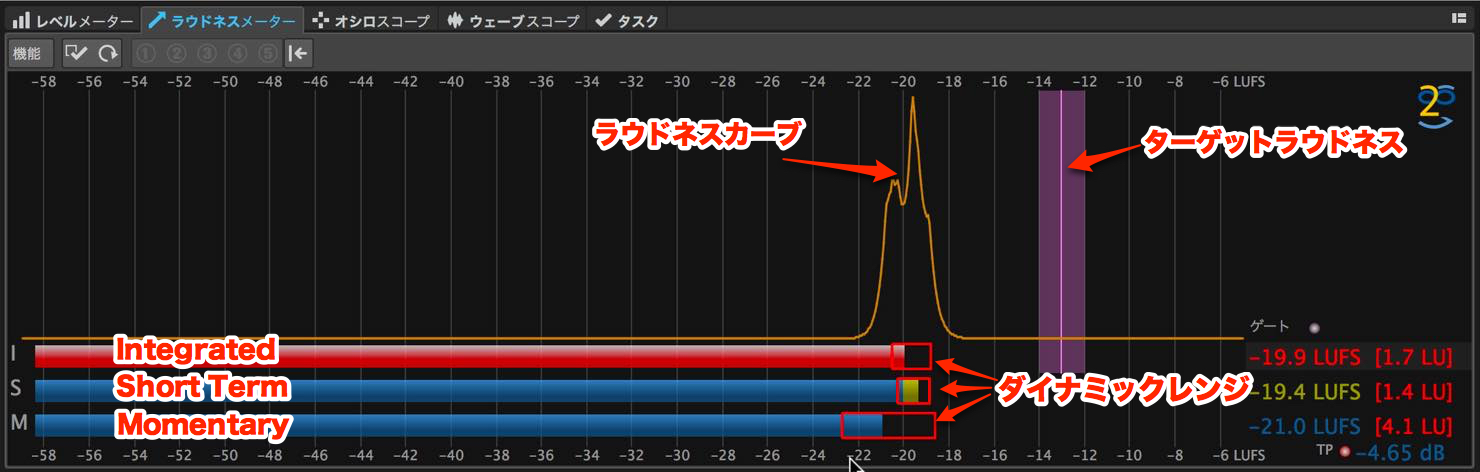

ラウドネスメーターでは、相対値である「LU」と、絶対値である「LUFS」という単位が使用されます。ここでは「LUFS」を使用しますので、右クリックから設定を選択し、スケールセクションから「EBU +18 フルスケール」を選択します。

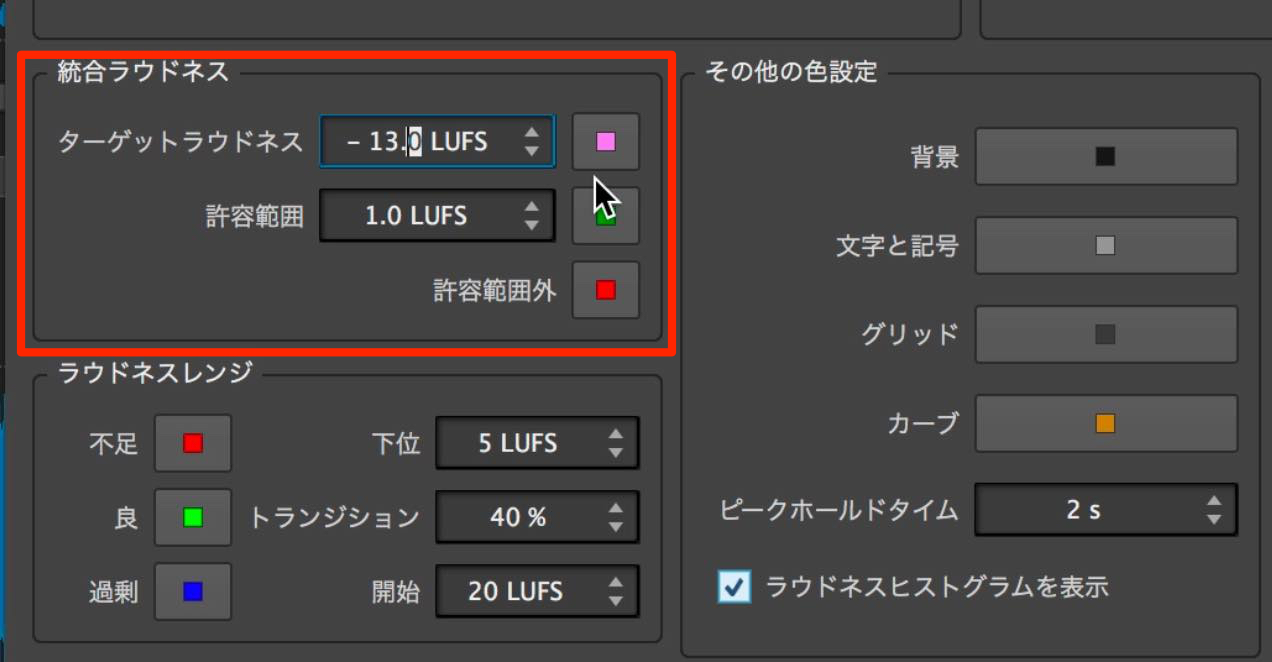

そしてラウドネスメーターには、ターゲットラウドネスというものが存在します。

放送業界では-23〜-24LUFSが基準とされていますが、ここではYouTubeの基準値と言われている「-13LUFS」としてみます。

では再生してメーターを見てみましょう。

3本のメーターが表示されましたね。

これらは上から「Integrated」「Short Term」「Momentary」と呼ばれるもので、それぞれ計測している時間の単位が異なります。

- Integrated: 再生されたサウンド全体のラウドネスを計測します。楽曲全体の値を計測する場合は、楽曲全体を再生する必要があります。

- Short Term: 3秒単位のラウドネスを1秒ごとに更新して表示します。現在のラウドネスを大まかにつかみたい場合に便利です。

- Momentary: 400ミリ秒単位のラウドネスを100ミリ秒ごとに更新して表示します。最もリアルタイムなラウドネス値なので、RMSに近い見方をすることができます。

各メーターの右に表示される赤い枠はそれぞれのダイナミックレンジです。

また、メーターの上に表示されるラウドネスカーブは、曲中のラウドネスの分布範囲を表しています。カーブにピークがある場合、その特定のラウドネスが曲中で頻繁に発生していることになります。

ここでは、「Integrated」の値を使って、ターゲットラウドネスとの差を見てみたいと思います。

曲全体を再生すると、このような結果が出ました。

ターゲットと2.5LUの差がありますが、これはそのまま2.5dbの差と見ていただいて結構です。そのため、この差を埋めるだけボリュームを上げて良いということになります。

もちろんその際はピークがクリップしないようリミッターも併用してください。

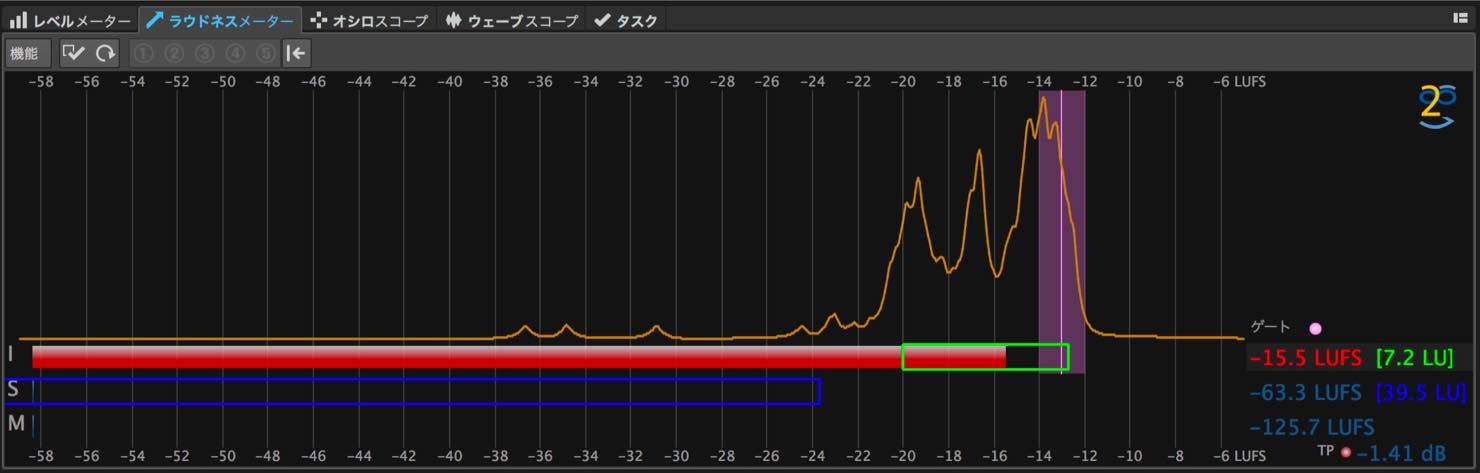

なお、曲全体のラウドネスを求める方法がもう一つあります。

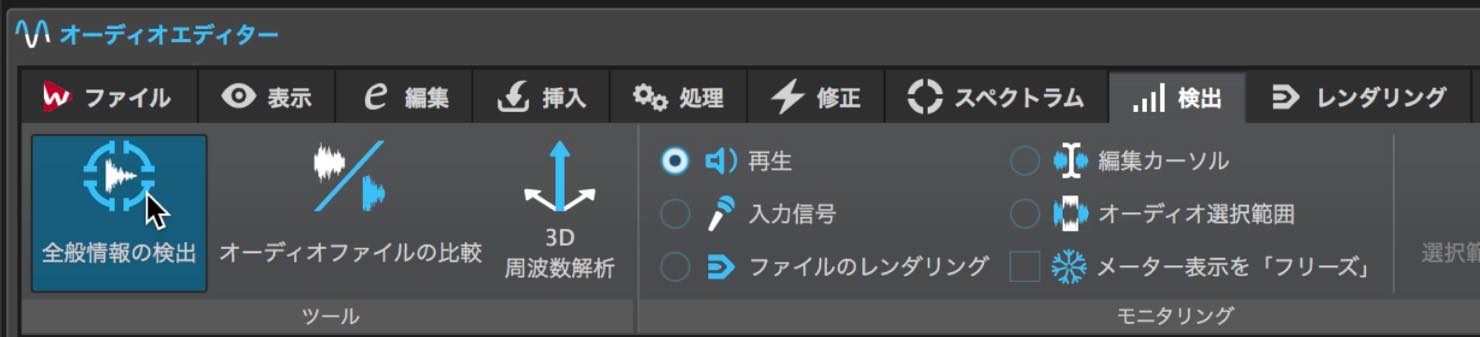

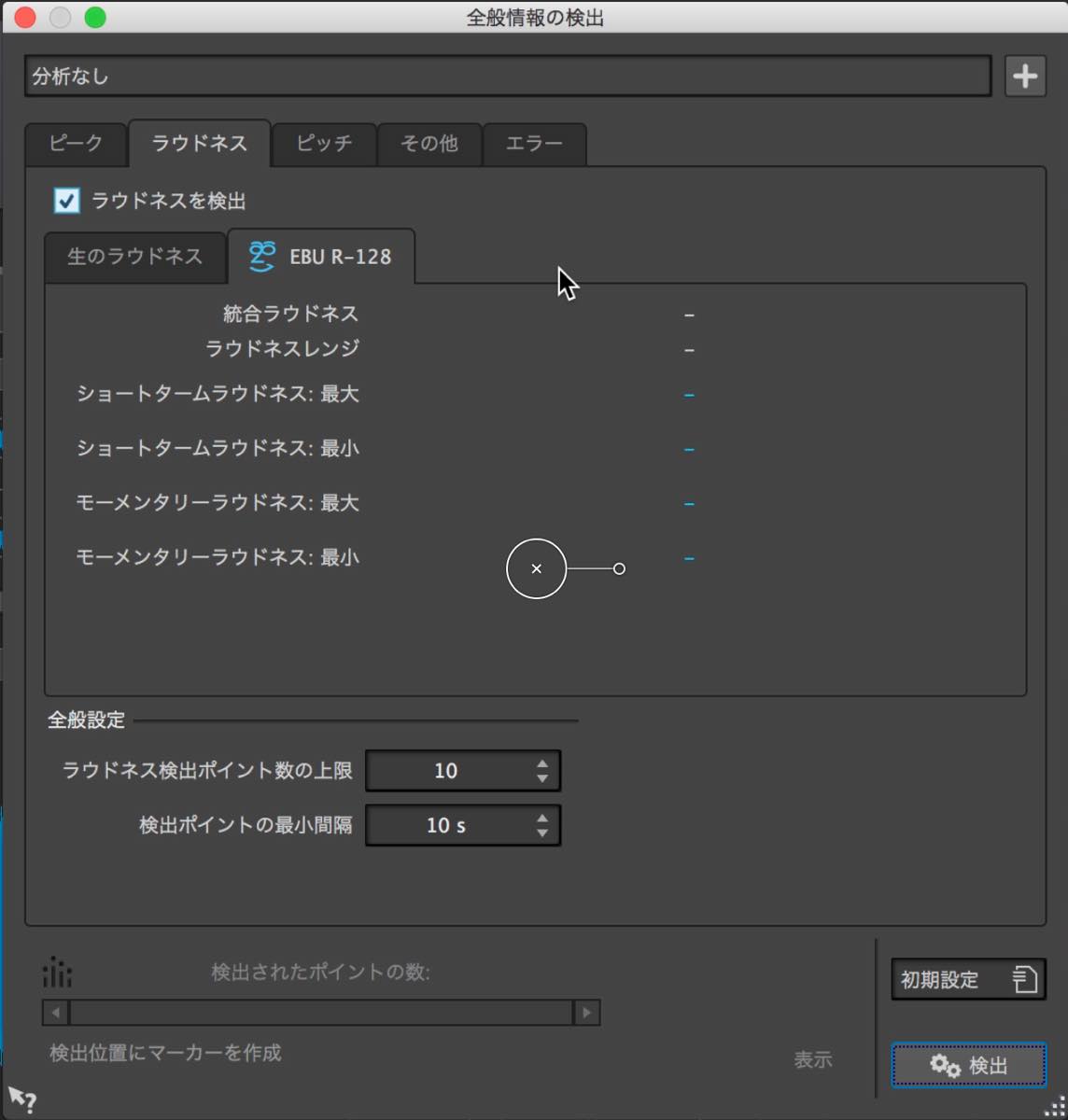

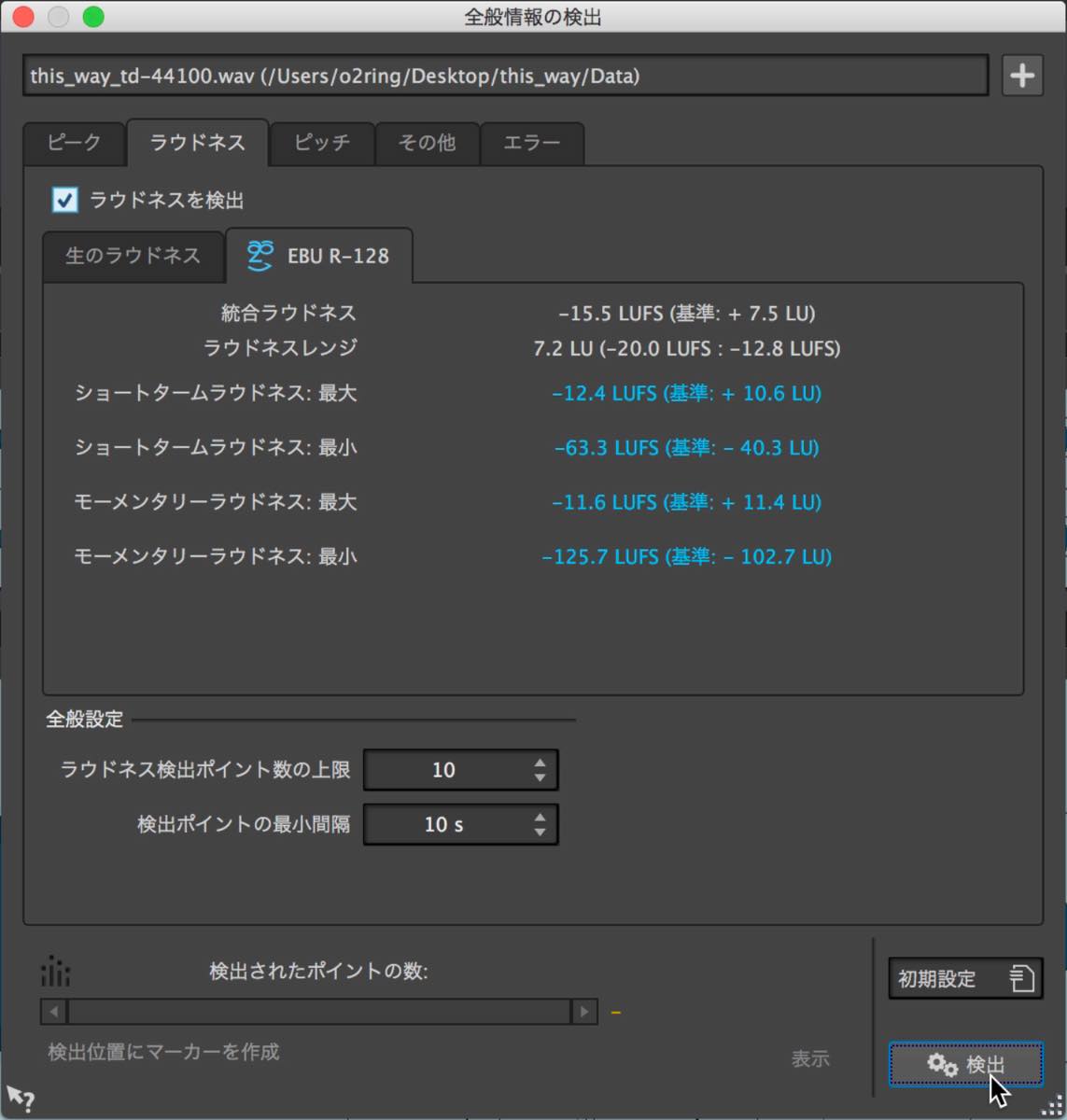

オーディオエディタの検出タブから全般情報の検出をクリックします。

表示されたダイアログでラウドネスタブ、EBU R-128タブへと進みます。

そして、波形表示の中央付近をダブルクリックしてファイル全体を選択し、検出ボタンをクリックすると、

曲全体のラウドネスが検出され表示されます。

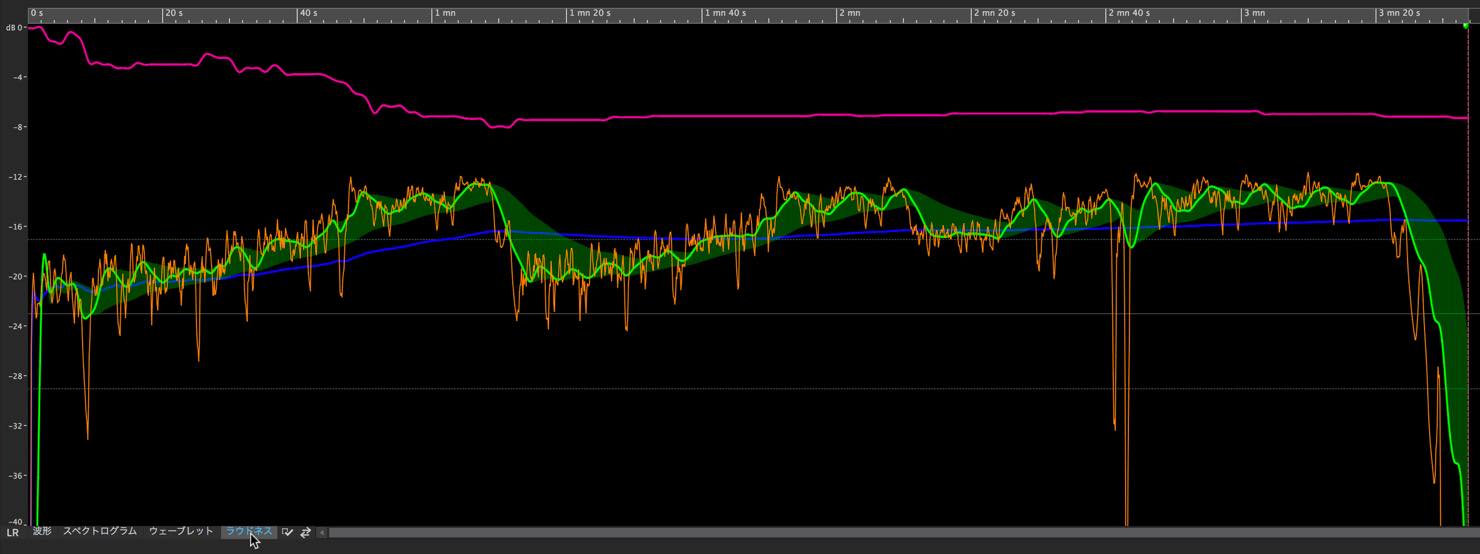

また、ラウドネスの推移を時系列で確認したい場合は、ラウドネスディスプレイが便利です。

オーディオエディタの左下のメニューから「ラウドネス」を選択します。するとこのように、各ラウドネスの値が時系列に沿ってカーブ状に表示されます。

オレンジの線がMomentary、緑の線がShort Term、青い線がIntegrated、上のピンクの線がラウドネスレンジを表しています。

ラウドネス・ノーマライゼーションについて

近年はYouTube、Spotifyなど多くの音楽配信メディアがあり、それらに投稿する目的で楽曲を制作しているという方も多いのではないでしょうか?

この際に注意したいのが、各メディアはリスナーが快適にリスニングできるよう、音量を一定に揃える「ラウドネス・ノーマライゼーション」というプロセスを適用している点です。

多くのメディアのラウドネス基準値は非公開となっていますが、例えばYouTubeは「-13LUFS」を基準として、それより小さなボリュームの楽曲はそのまま再生され、大きなボリュームの楽曲は抑えられると言われています。

またSpotifyは「-14LUFS」を基準とし、それより小さなボリュームの楽曲は引き上げられ、大きなボリュームの楽曲は抑えられると言われています。

メディア配信をお考えの方には、こういったラウドネス・ノーマライゼーションを意識してボリュームや音圧の調整を行うことをお勧めします。

なぜなら、やたらと音圧を上げる行為は、ラウドネス・ノーマライゼーションの結果無駄となり、ただ楽曲のダイナミクスを殺すだけになってしまうからです。

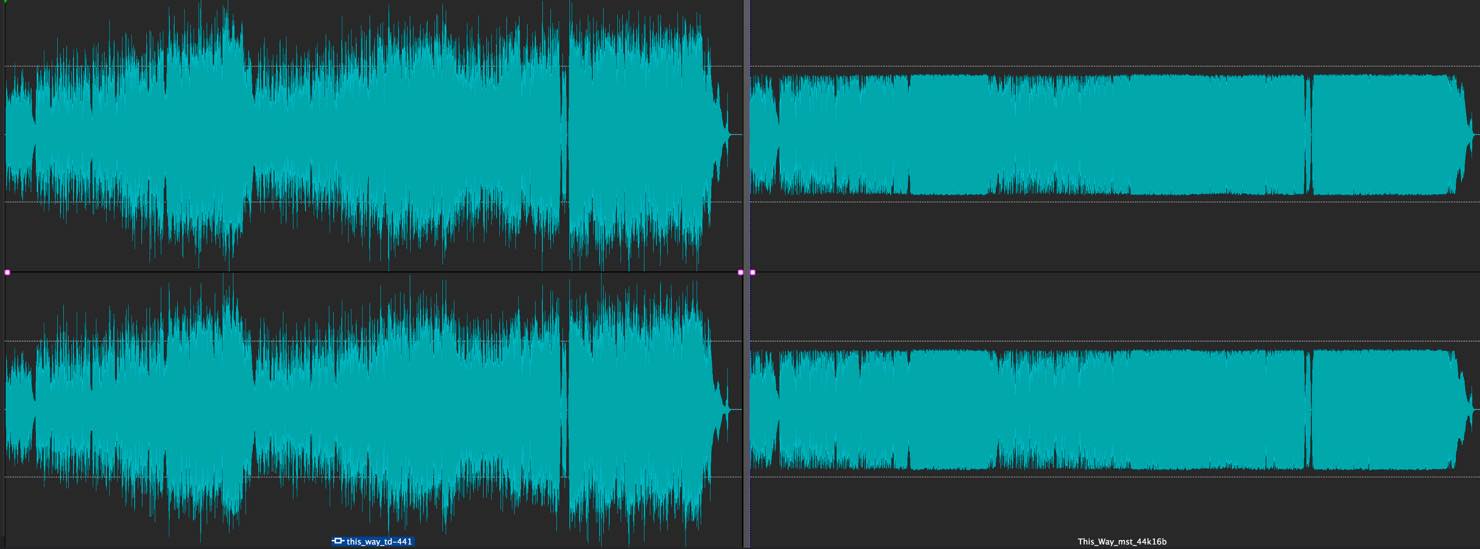

こちらをご覧ください。

これはラウドネス・ノーマライゼーションをシミュレートしたもので、この2つの波形は同じラウドネスに揃えられています。

左が元からラウドネス基準値を意識したもの、右が一旦音圧を限界まで上げたものを基準値まで下げたものです。

一目瞭然で、どちらが自然なダイナミクスを持っているかわかりますね。

せっかく作った楽曲を、より良い状態でリスナーに届けるため、これからますますラウドネスを意識してマスタリングを行う時代になっていくと考えられます。

ぜひWaveLabを活用して、メディアに合わせた最適なマスタリングを行ってみてください。

さて、全7回に渡ってお送りしてきましたWaveLab講座、いかがだったでしょうか?

これまでお伝えしてきた通り、WaveLabはマスタリングに便利な様々な機能を備えています。

Cubaseをはじめとした一般的なDAWソフトだけではまかないきれない部分を、しっかりと補ってくれるはずです。

この講座が、既にWaveLabをお使いの方、また、これからの導入を検討中の方のお役に立てば幸いです。

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

YouTube、Spotifyなど音楽配信メディアに投稿する際に注意したいのが、各メディアはリスナーが快適に視聴できるよう、音量を一定に揃える「ラウドネス・ノーマライゼーション」というプロセスを適用している点です。

WaveLab講座⑦ ラウドネス・ノーマライゼーションについてhttps://t.co/opr4wEgUuF pic.twitter.com/DTOQO865oq— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) 2019年3月8日

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru