WaveLab講座⑥ マスタリングに必要なエフェクトを集約!MasterRigの機能

統合マスタリングプラグイン「MasterRig」

WaveLabには、独自のプラグインとして、マスタリングに必要なエフェクトを統合し包括的に使用できるMasterRigというプラグインが付属しています。今回はその概要と含まれているエフェクトについてご紹介したいと思います。

それでは、MasterRigの機能について見ていきましょう。

Wavelab⑥ 「MasterRig」の機能

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

MasterRigの概要

モジュール

まず、MasterRigを立ち上げてみましょう。

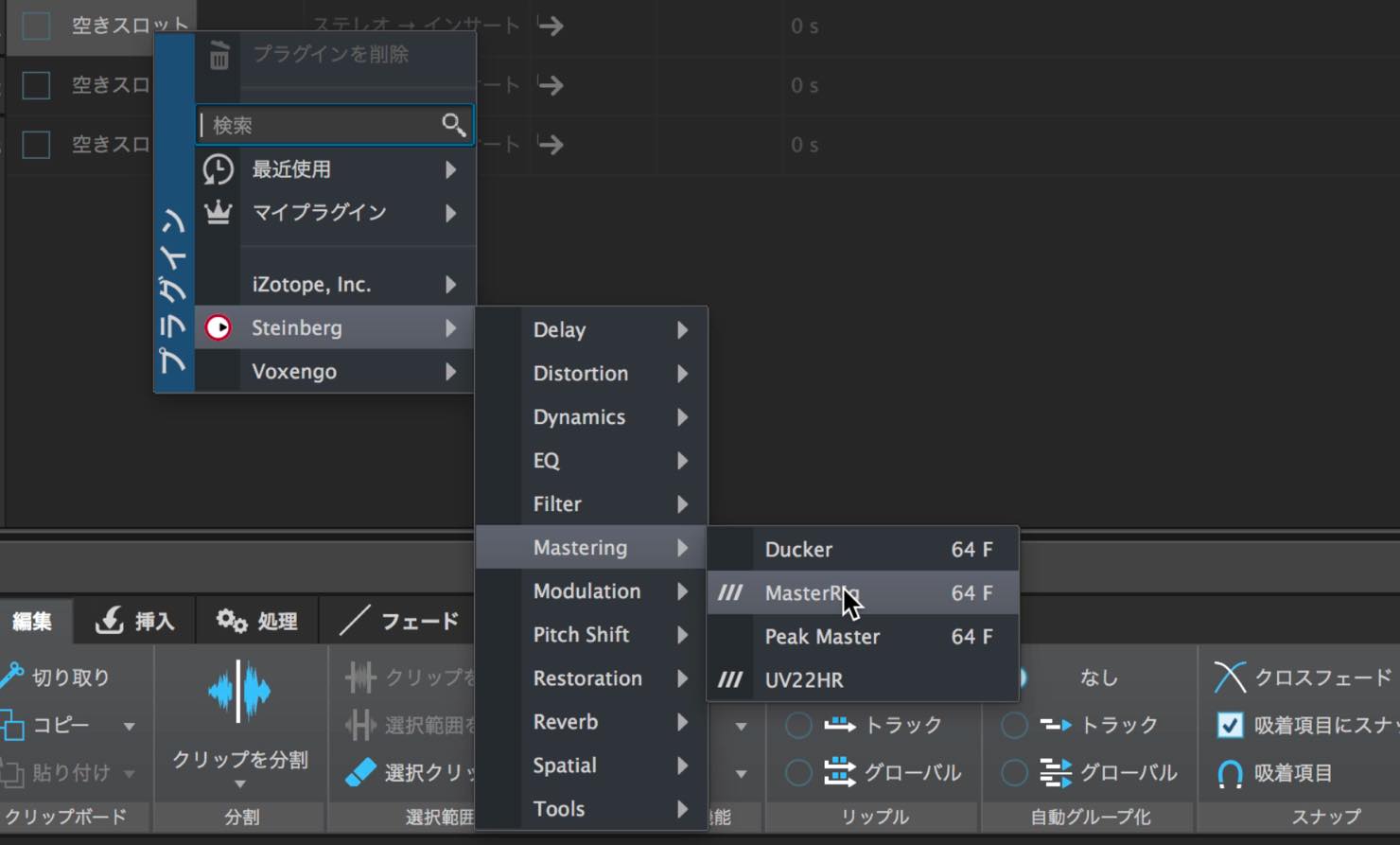

MasterRigは、Steinberg>Masteringカテゴリにーに入っています。

適用すると、このような画面が表示されます。

一見するとただのイコライザーのようですね。これは、デフォルトではイコライザーがモジュールとして追加されているためです。

MasterRigにはモジュールという概念があり、+Add Moduleで他のエフェクトを追加することができます。

このように6種類のエフェクトの中から選択し、コンプレッサー、イコライザー、ダイナミックEQ、サチュレーターについては2段がけが可能になっています。

いくつか適用してみましょう。

モジュールをクリックすると切り替えることができ、右上のxボタンで削除、左上のボタンでバイパス、左下のSボタンでソロにすることができます。

このようにモジュールをチェーンさせて使用するのがMasterRigの特徴です。

シーン

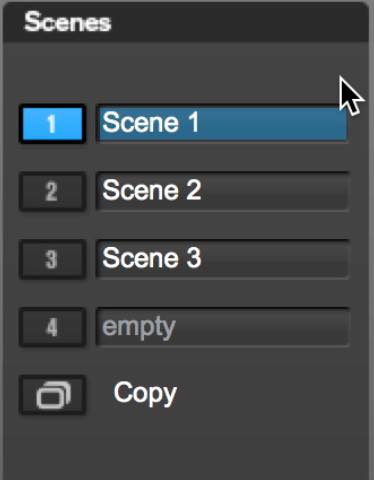

モジュールの構成や設定は、シーンとして最大4つまで保存しておくことができます。

複数の設定を比較したり、バリエーションとして一つのプリセットに組み込んでおくといったことが可能です。

シーンはコピーを行ったり、名前を変更することもできます。

プリセット

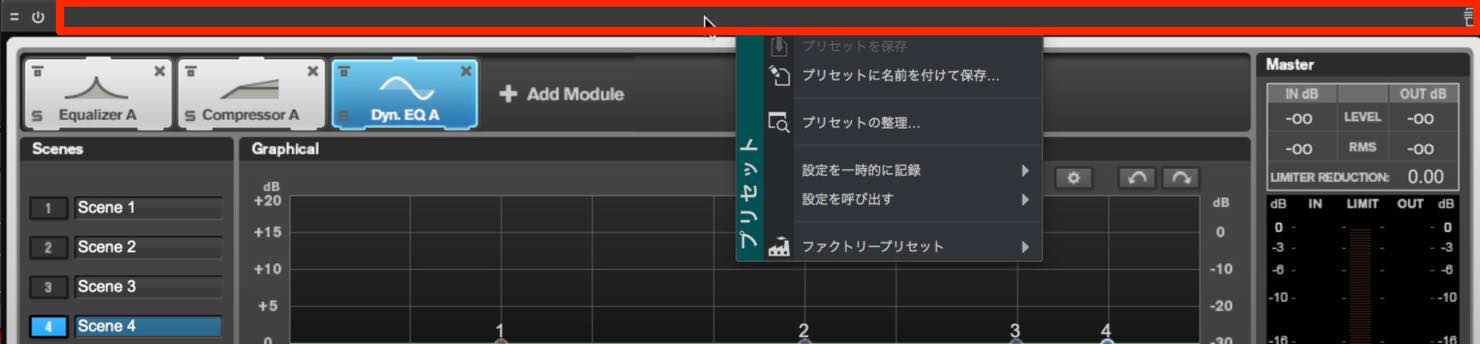

プリセット機能では、自分で組んだモジュール構成やシーン構成を保存したり、便利で参考になるファクトリープリセットを利用したりといったことができます。

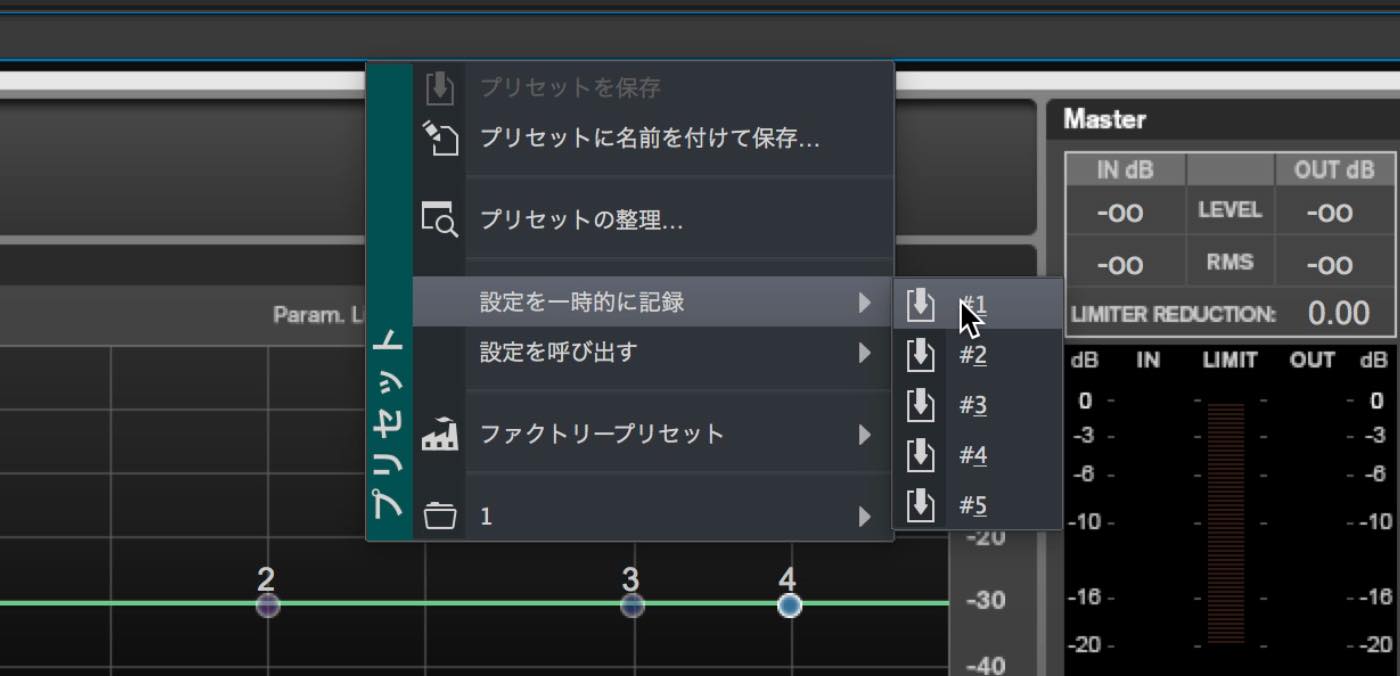

ウィンドウ上部のこの部分をクリックすると、プリセットメニューが表示されます。

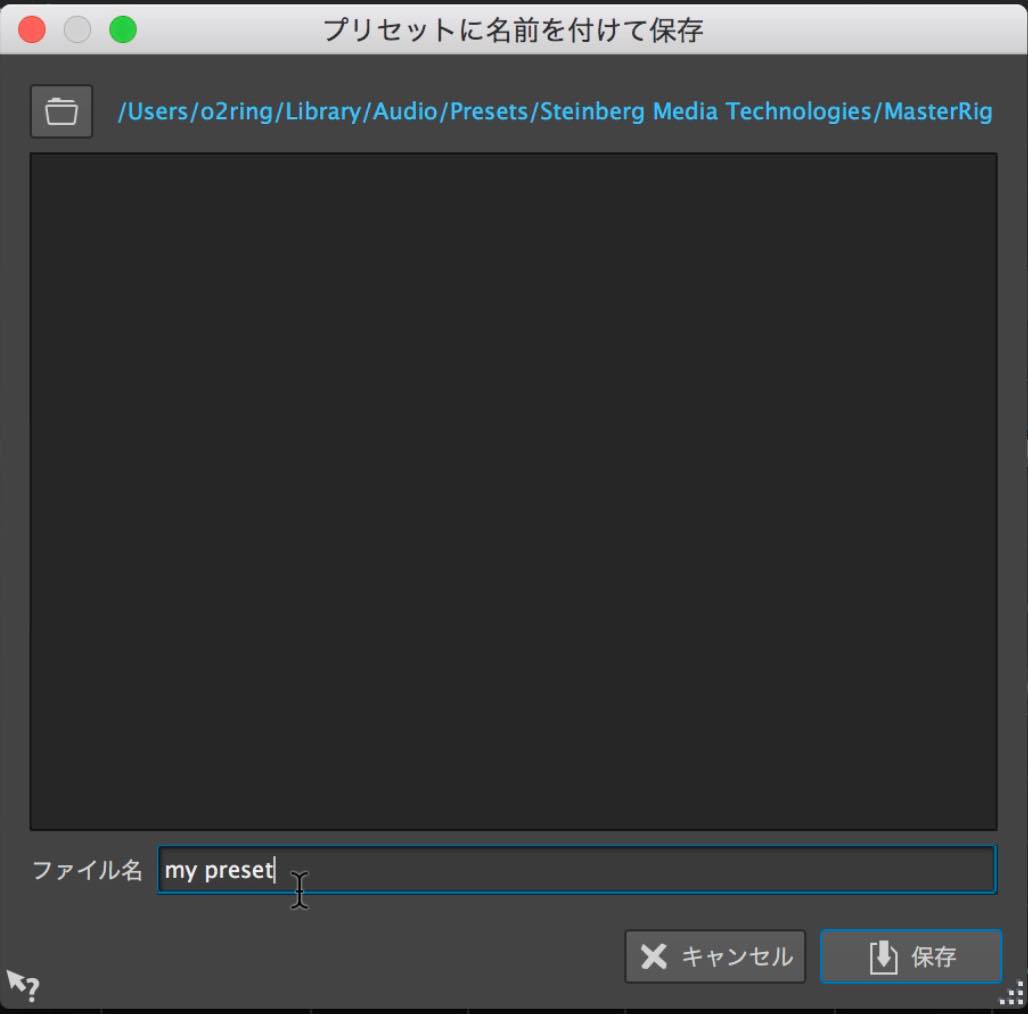

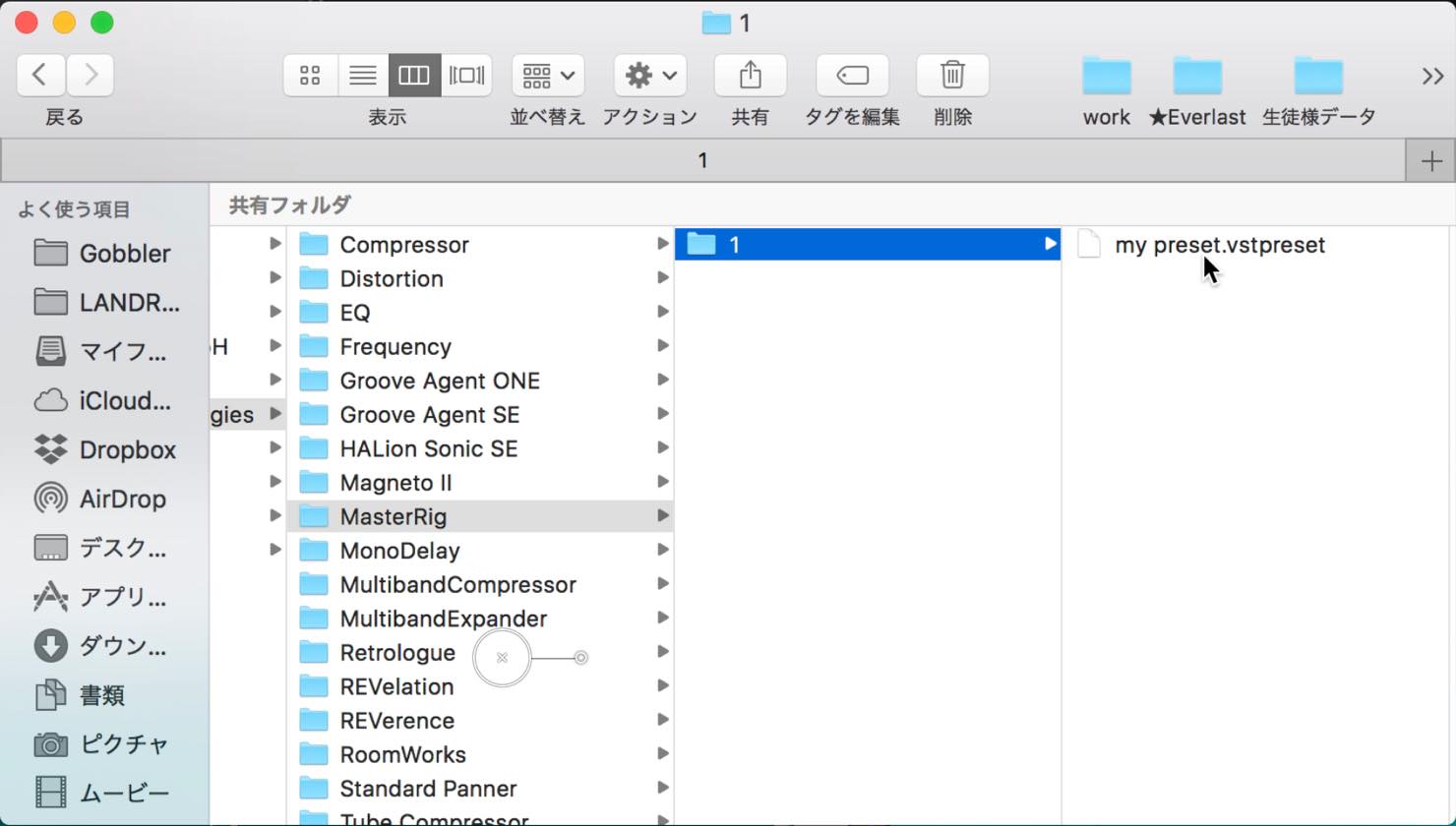

「プリセットに名前をつけて保存」を選択すると、ダイアログが表示され、現在の状態をプリセットとして保存することができます。

「プリセットを整理」を選択すると、プリセットフォルダーにサブフォルダーを作成してプリセットを移動したり、プリセットを削除することもできます。

「設定を一時的に記録」を選択すると、5つまで設定を一時保存でき、「設定を呼び出す」で呼び出しができるようになります。

「ファクトリープリセット」では、あらかじめ用意された多数のプリセットの中から楽曲にマッチするものを探すことができます。

マスタリングの手順として参考にし、自分好みにモディファイしても良いでしょう。

MasterRigに含まれるエフェクト

それでは、各エフェクトについても見ていきましょう。

コンプレッサー

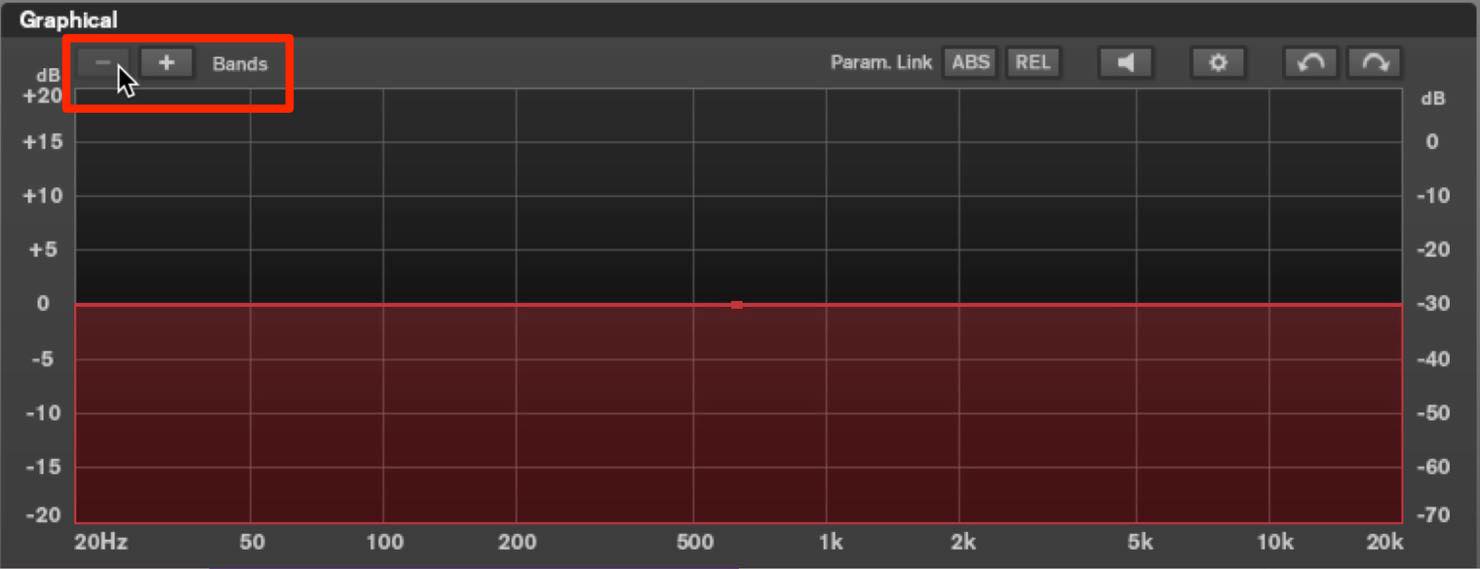

最大4バンドのマルチバンドコンプレッサーです。

左上のBandsの部分からバンドを増減することができ、シングルバンドにすることもできます。

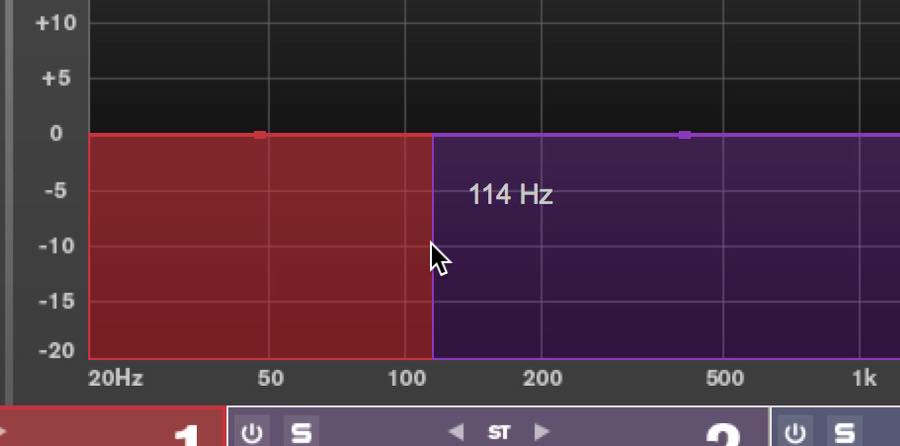

バンドの幅は、スペクトラムディスプレイ内の色分けの境目を左右にドラッグすることで調整できます。

各バンドではコンプレッサーのタイプを指定することが可能で、「Standard」「Tube」「Vintage」「Maximizer」の中から選択します。

パラメーターはお馴染みのものの他、MIXを下げることでで原音を混ぜていくこともできます。

STと書かれてある部分の左矢印をクリックするとL/R別の設定、右矢印をクリックするとM/S別の設定を行うこともできます。

また、各バンドでサイドチェインフィルターを使用することができます。

左下のSCマークをクリックするとパラメーターが表示されます。

サイドチェインフィルターでは、特定の帯域の音量に反応しないよう周波数やQを指定することができます。

例えば広範囲にコンプレッサーをかけた場合に、キックには反応しないように指定するといったケースに役立ちます。

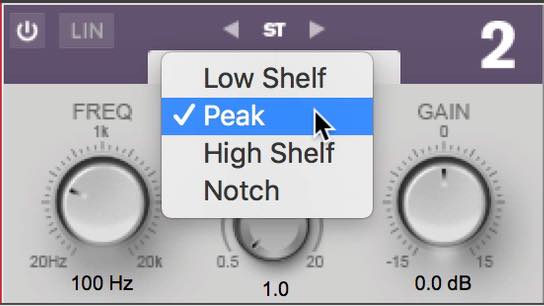

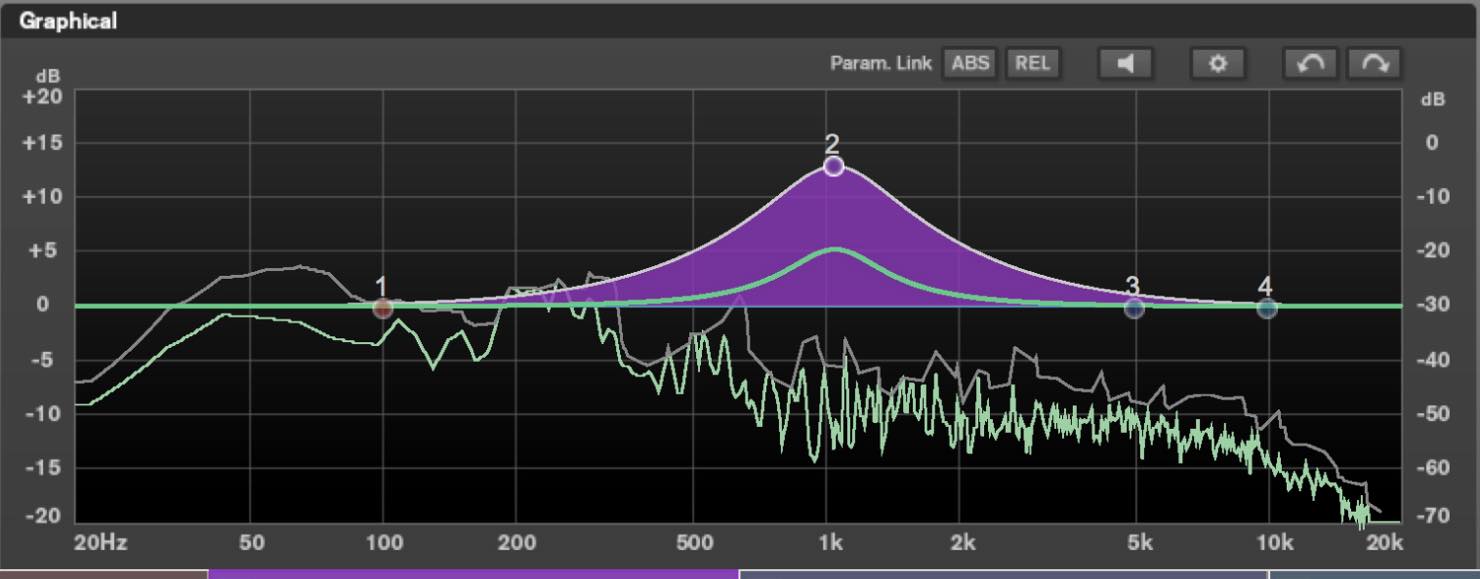

イコライザー

CubaseではFrequencyとしてお馴染みのタイプのイコライザーです。

8バンドが用意され、それぞれピーク、ローシェルフ、ハイシェルフ、ノッチの他、1番ではローカット、8番ではハイカットのカーブタイプを選択することができます。

コントロールは一般的なEQと同じで、FREQ、GAIN、Qで行います。

また、こちらもコンプと同様、L/R別の設定、M/S別の設定を行うことができます。

さらに、LINボタンをクリックして点灯させると、位相ずれを防ぐリニアフェイズEQとして使用することも可能です。

ダイナミックEQ

固定的に帯域を操作する通常のEQに対し、ダイナミックEQは入力音量に応じて動的に帯域を操作することができます。

4バンドが用意され、EQと同じようにFREQ、GAIN、Qでターゲットとなる帯域やブースト/カットの値を設定します。

カーブのタイプはピーク、ローシェルフ、ハイシェルフの3種類です。

実際に操作して音を鳴らしてみると、音量に合わせて動きながらEQがかかっているのがわかるはずです。

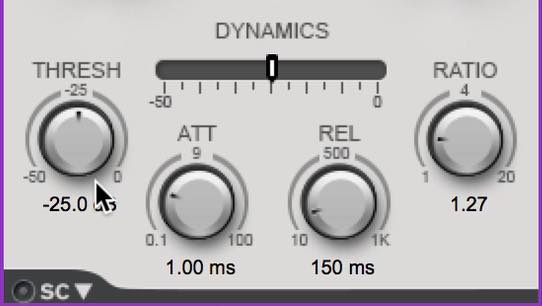

この動きをコントロールするのが下のDYNAMICSセクションです。

メーター上のスライダーもしくはTHRESH(スレッショルド)つまみで、入力音量に対してEQが反応するしきい値を決めます。

そして、レシオで反応の比率、アタックとリリースで反応の速度を決めます。

また、こちらもコンプと同様、L/R別の設定、M/S別の設定を行うことができ、サイドチェインフィルターを使用することができます。

サチュレーター

最大4バンドのマルチバンドサチュレーターです。

こちらもコンプ同様、左上のBandsの部分からバンドをすることが増減でき、バンドの幅は、色分けの境目を左右にドラッグすることで調整します。

各バンドでサチュレーターのタイプを指定することが可能で、「TAPE」「TUBE」の2つから選択します。

そして、Driveツマミでサチュレーションの量を調整します。

MIXはデフォルトでは50%となっていますので、好みの量に調整しましょう。

また、こちらもコンプと同様、L/R別の設定、M/S別の設定を行うことができます。

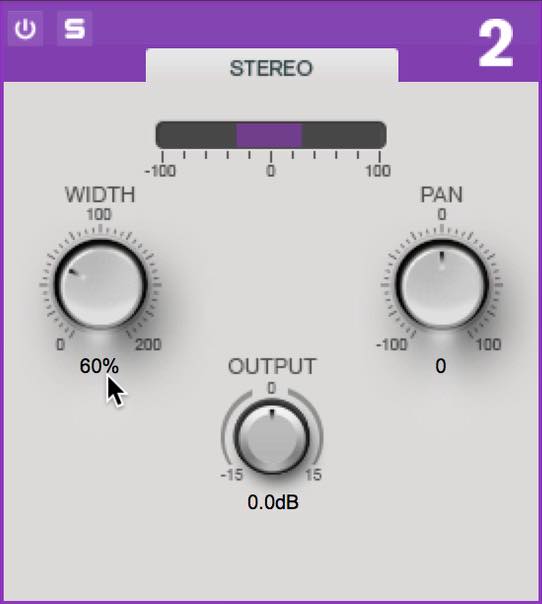

イメージャー

最大4バンドのマルチバンドイメージャーです。

こちらもコンプ同様、左上のBandsの部分からバンドを増減することができ、バンドの幅は、色分けの境目を左右にドラッグすることで調整します。

各バンドのWIDTHでステレオイメージを広げたり狭めたりすることができます。また、バンドごとにパンを振るといったことも可能です。

リミッター

リミッターは4つのセクションに分かれています。

まずBALANCEセクションは、MIDとSIDEの音量バランスを調整することができます。また、それぞれをソロで聴くことも可能です。

TRANSIENTSセクションをオンにすると、3バンドのトランジェントシェーパーを使用できるようになります。

ATTでアタック成分の増減、RELで余韻成分(サスティーン)の増減、GAINで全体の出力の増減を行います。

音圧を上げると潰れがちなスネアやキックの補正に役立ちそうですね。

「Harmonics」セクションをオンにすると、「Limiter」モジュールが信号をゆるやかに抑え始めます。同時に、真空管アンプを使用したような暖かいサウンド特性をオーディオ素材に加えます。

Driveツマミを上げることで効果を高め、アナログ的な飽和感を出すことができます。

二次倍音、三次倍音の量を個別に調整することも可能です。

LIMITセクションでは、BRICKWALLもしくはMAXMIZERの2タイプから選択します。

BRICKWALLは純粋なリミッターで、アタックタイムが早いため、不自然な響きを発生させずに、瞬発的なオーディオレベルピークも低減できます。

Releaseはツマミでの調整が可能で、オートモードも備えています。

OVERSMPLボタンはオンにしておくと、サンプル間に発生する歪みを防ぎます。

ST LINKは、オンの状態では左右チャンネルが同期してリミットされ、オフにすると左右個別にピークを検出してリミットします。

MAXIMIZERはリミットをかけながら音圧を上げていく、いわゆるマキシマイザーです。

OUTPUTでリミットをかける最大音量を決め、OPTIMIZEで音圧上げます。MIXで原音を混ぜることも可能です。

ClassicからMODERNタイプに切り替えると、RELEASEとRECOVERが表示され、リリースタイムと、リリース開始位置の復帰速度を調整することができます。

以上のように、MasterRigはマスタリングに必要なエフェクトを一通り揃えており、柔軟な設定が可能な優れたツールです。

ぜひ、WaveLabでのマスタリング時に活用してみてください。

Steinberg製品 販売代理店株式会社ヤマハミュージックジャパンコンテンツへのアクセス

- Yamaha Music Japan MPP(YouTube)https://www.youtube.com/user/SteinbergJapan

- MPP(Twitter)https://twitter.com/SteinbergJP

- 音楽制作番組Sound Roster(Fresh!)https://freshlive.tv/ymjsoundroster

✅マスタリングに必要なエフェクトを集約!MasterRigの機能|WaveLab講座⑥

WaveLabには、コンプレッサー、ダイナミックEQ、サチュレーター、リミッターなどマスタリング🎚に必要なエフェクトを統合したMasterRigが付属していますのでご紹介します🎵コチラ:https://t.co/QPtcch1iH2@SteinbergJP pic.twitter.com/sWAzSNV1e6

— SLEEP FREAKS (@SLEEPFREAKS_DTM) 2019年2月3日

記事の担当 大鶴 暢彦/Nobuhiko Otsuru