フィルター(Filter)を使用して音色を作る シンセサイザー 初心者講座

シンセサイザーのフィルターで音色を作る

OSCで波形を選択、調整した後は「フィルター」 にて音色の特徴を調整します。

「フィルター」とは波形の一定部分の音域をカットするものです。

音域をカットすることで「音色、特徴」が決定づけられるという非常に重要な部分です。

※フィルターは倍音が多い波形ほど音色変化が大きくなります。

倍音を多く含む「ノコギリ波_SawTooth」で非常によく使用されます。

フィルターの種類

シンセサイザーによって様々なフィルターが搭載されていますが、

ここでは3つの基本フィルターを覚えてください。

これらはどのシンセサイザーにも搭載されています。

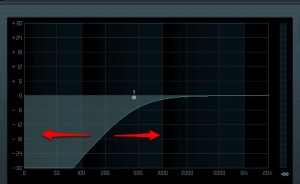

ローパスフィルター_LPF

名前の通り「低音域を通す」= 「高音域をカットする」です。

↑ 「Cutoff」から「どのくらい高音を削るのか?」を決定します。

EQで説明するとこうなります。↓

フレーズを弾いて「Cutoff」を動かしていったものが以下です。↓

よく耳にする代表的なサウンドですね。

シンセサイザーの中で最も使用頻度が高いのがこのフィルターです。

そしてもう1つ覚えていただきたいのが「Resonance」です。

これは音に癖をつけるパラメーターで、いかにもシンセという音になります。

EQで説明するとこうなります。↓

カット部分を意図的に持ち上げ強調します

この部分を「どの位強調するのか?」がツマミの値になります。

これで「Cutoff」を動かすと以下のように動きが強調される音色を作ることができます。↓

もちろん、「Resonance」をただ上げておくだけでも音色が大きく変化します。

ハイパスフィルター_HPF

上記で説明した「ローパスフィルターの逆」「高音域を通す」= 「低音域をカットする」

↑ 「Cutoff」から「どのくらい低音を削るのか?」を決定します。

こちらもEQで説明するとこうなります。↓

フレーズを弾いて「Cutoff」を動かしていったものが以下です。↓

こちらも頻繁に耳にするサウンドですね。

音が細くなっていくのが特徴です。

「Resonance」も同じ考え方です。↓

やはり「Cutoff」を動かすと以下のように動きが強調される音色を作ることができます。

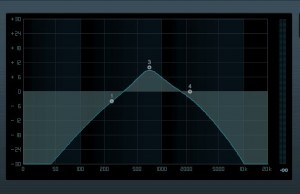

バンドパスフィルター_BPF

「ローパスフィルター」+「ハイパスフィルター」です。

中音域が残る形となります

↑ 「Cutoff」から「どのくらい低音域、高音域を削るのか?」を決定します。

EQで説明するとこうなります。↓

フレーズを弾いて「Cutoff」を動かしていったものが以下です。

見た目通り、かなり癖のあるサウンドになります。

楽曲の中でアクセント音色として使用されることも多いです。

「Resonance」を設定するとさらに癖がつきます。↓

まとめ

複雑そうに思えるフィルターですが、

原理をしっかり理解してしまえば、むしろ音色作りの味方です。

まずはこの3種類のフィルター特徴を耳で覚えることで

サウンドを思い描いた際に「どのフィルターを使用すればよいのか?」を的確に判断できるようになります。

また上記動画のように「フィルター」の「Cutoff」を自動的に動かすというテクニックもこの後の記事で解説していきます。

このような記事も読まれています

- CATEGORY:

- シンセサイザー入門講座