ツーファイブ(II-V)と強進行/音楽理論講座

アボイド・ノートと共に学んでおきたい「ツー・ファイブ」

今回は、Avoid note =アボイド・ノート(回避音)の残りを学ぶ前に、頻繁に使用される有名なコード進行「ツー・ファイブ(II-V)」 を学んでおきましょう。

コード進行のバリエーションを増やすという意味でも一歩進んだ内容となりますが、IIm(IIm7)のアボイド・ノートを理解するにあたり、避けて通れない事項となります。

IV (IVmaj7) の代理コードとなりうるIIm (IIm7)

これまで、メジャーダイアトニックコードの主要三和音のみで形成されたケーデンスを紹介してきましたが、もちろん楽曲で使用されるのはその3つのコードだけではありません。

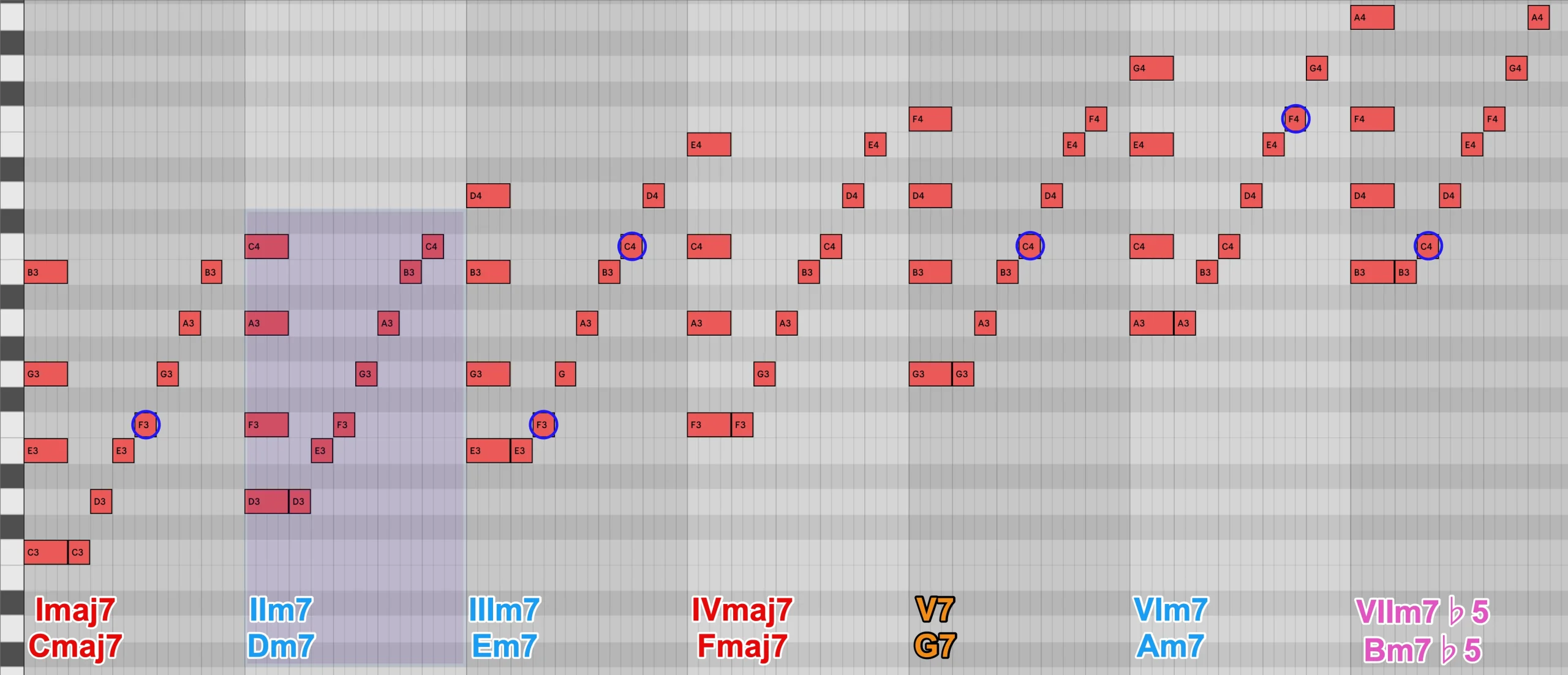

第28回の講座で、「他のコードでもこれらのファンクションに近い機能を持てる」」とお伝えしました。

主要三和音はその他のコードで置き換えが可能ということです。

そのように置き換え可能なコードのことを「代理コード」と呼びます。

代理コード全般については、今後の講座で実践的な使用方法とともに紹介していきますが、今回はサブドミナント(SD)である「IV (IVmaj7)」の代理コードとして「IIm(IIm7)」を使用するケースを取り上げます。

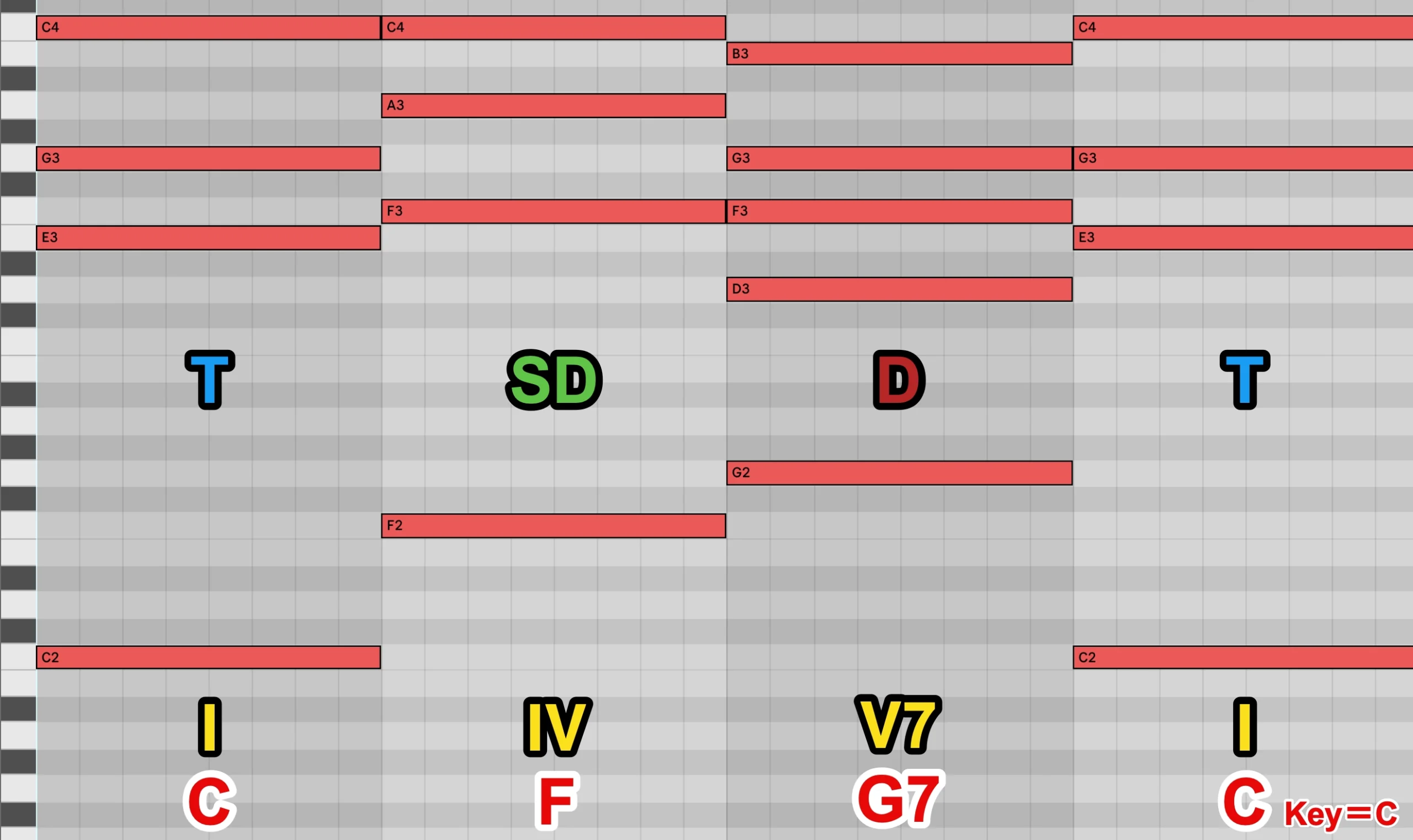

第31回で登場した、T→SD→D→Tをサンプルとしましょう。

安定から次の展開があり、緊張感の後に戻って安心感を得るという代表的なケーデンスでしたね。

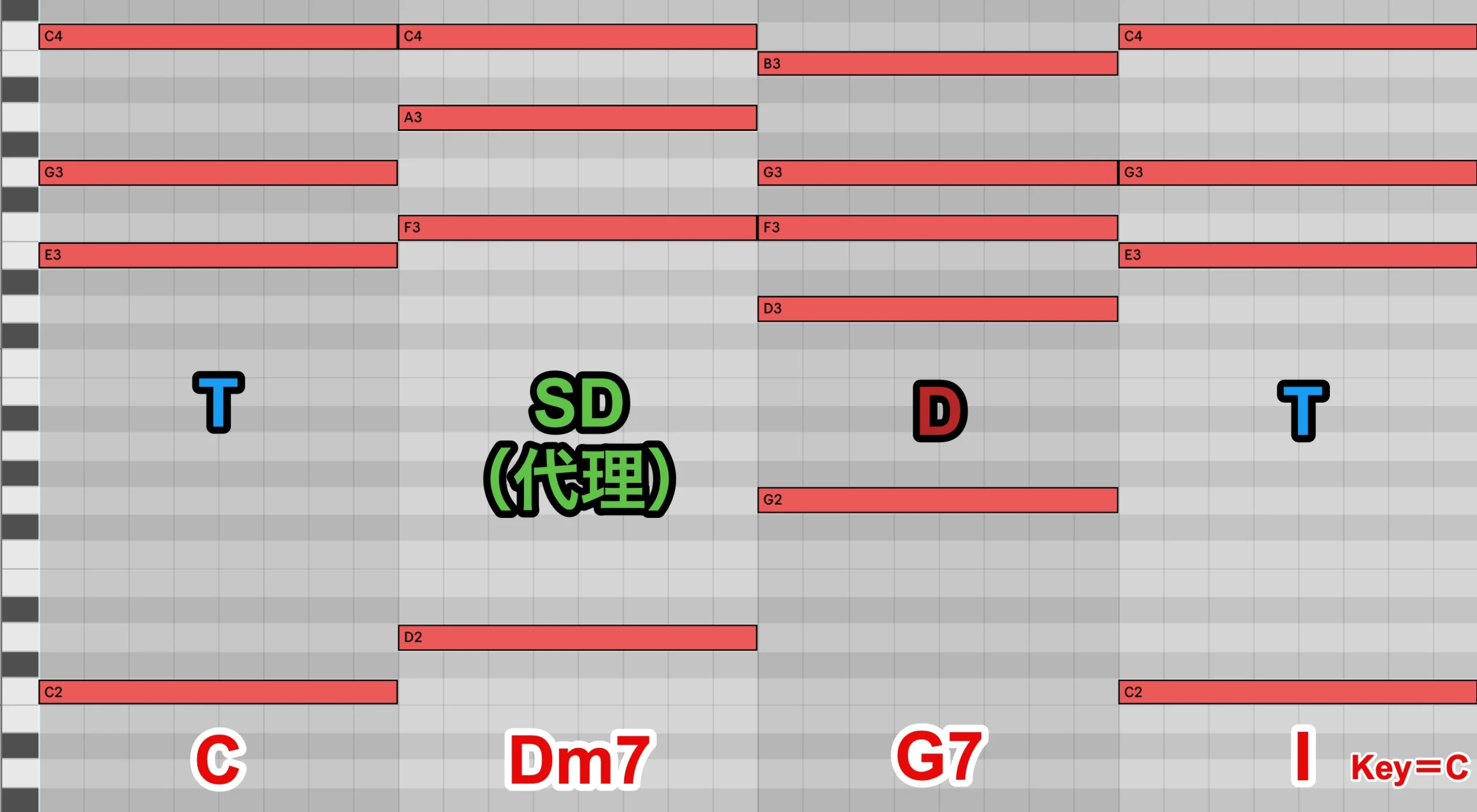

ここで、SDであるFをDm7にして聴いてみましょう。

全体の雰囲気はさほど変わっていないように思えますが、コードが変わっているため、Fの時とはまた一味違った感じが出ていますね。

これが「代理」と呼ばれる所以でもあります。

ぜひ、他のケーデンスでも試してみてください。

この代理コードを使った流れを、ローマ数字表記で表すと以下のようになります。

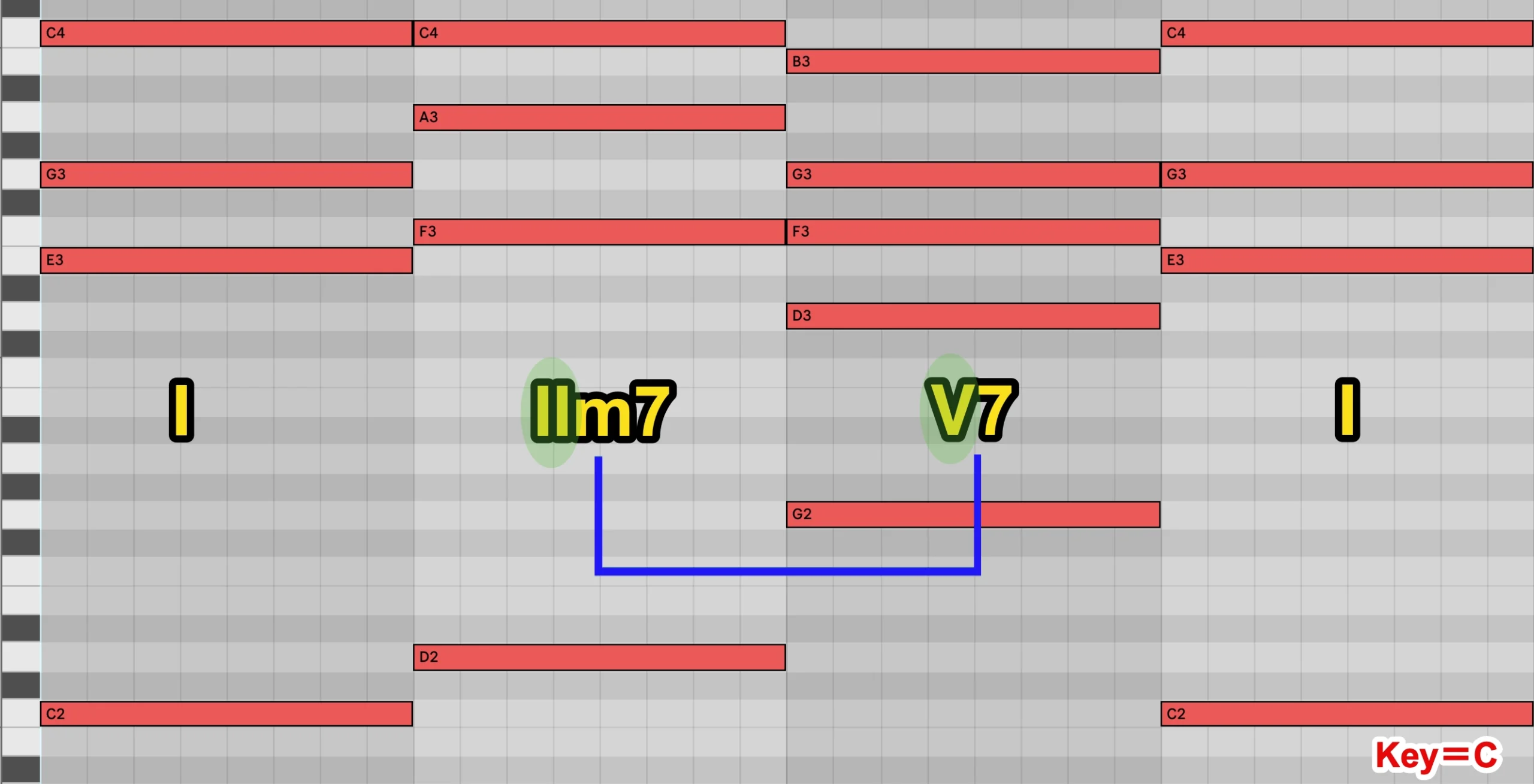

この図を見てもう気づかれた方もいらっしゃると思いますが、青色で繋がっている部分が、メジャーキーの「ツー・ファイブ(II-V)」と呼ばれる進行です。

ツー・ファイブの重要性を裏付ける「強進行」

ではなぜこの流れが特別に「ツー・ファイブ」という呼ばれ方をするのでしょうか?

別のサンプルを聴き比べてみましょう。

- Key=Cメジャー:IVmaj7→V7→I(Fmaj7→G7→C)

- Key=Cメジャー:IIm7→V7→I(Dm7→G7→C)

どちらもクライマックスに向かって行くような印象を受けますが、ルート音(根音)に意識を集中して聴いてみると、後者の方がコード進行が力強いと感じられた方もいらっしゃると思います。

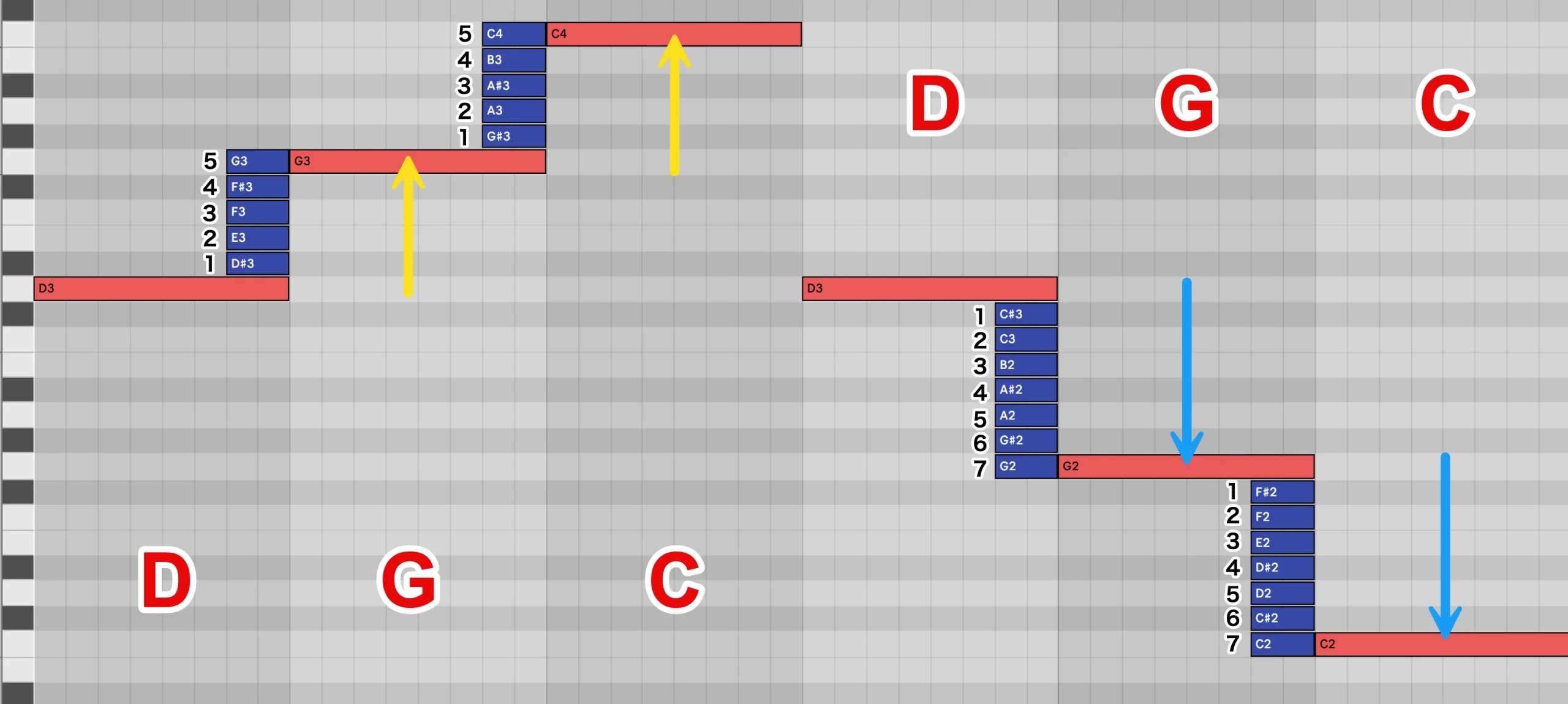

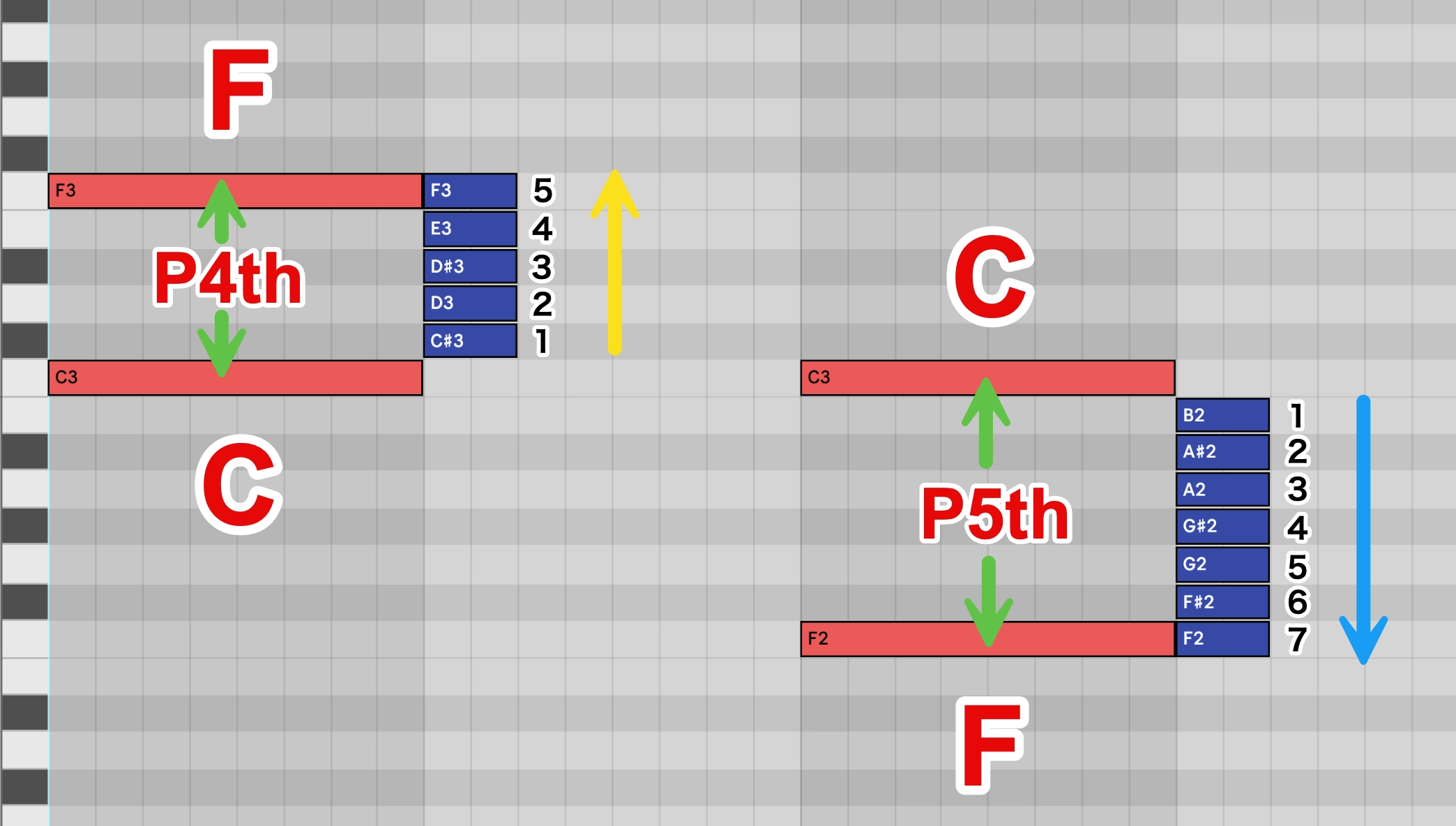

ここで、ルート音の動きに注目してみましょう。

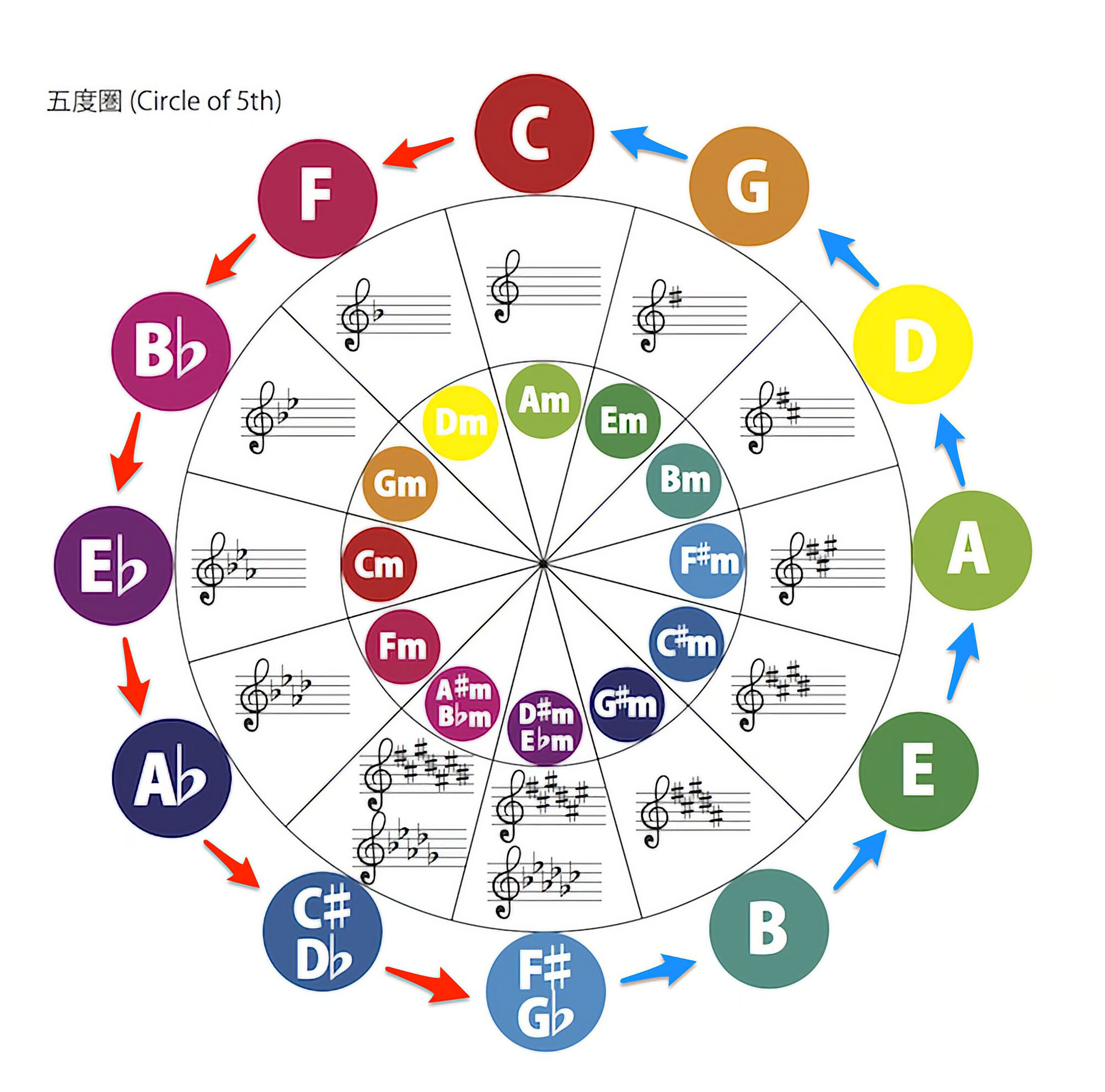

これらのルートのインターバルは、どこかで見覚えのある並びですね。

そうです、第6回の五度圏の際に出てきた、左回りの流れです。

この左回りのインターバルは、P4th上(半音5つ分上)またはP5th下(半音7つ分下)ということでした。

このように、コードのルート音がP4th上(半音5つ分上)またはP5th下(半音7つ分下)に進行することを「強進行」と言います。

古典的なコード進行で、色々なコード進行の中でも自然に進行しやすく、また名前の通り、強い結びつきやストーリー性を得やすいという特徴があります。

以下の例は全て強進行で構成したものです。

- Em7→Am7→Dm7→G7→C

非常にわかりやすく進行している感じがしますね。

こうして考えると、実はG7からCの流れも強進行なのです。

そのため、上に示したDm7→G7→C(IIm7→V7→I)の流れは「II-V-I(ツー・ファイヴ・ワン)」とも呼ばれます。

このように、サブドミナントの代理コード”IIm(IIm7)”を用いて強進行を導入するツー・ファイブは、様々な楽曲で頻繁に使用されています。

もちろん、IV→Vの流れも良く使用されますので、楽曲を解析する中で雰囲気の違いも感じ取っていきましょう。

次回は今回の内容を踏まえ、アボイド・ノートの続きを解説していきますので、しっかり押さえておいてください。