主要三和音とその機能(ファンクション)①/音楽理論講座

コードの機能を理解して展開を作る

今回は、これまで学んできたメジャー・ダイアトニックコードを、どのように使えば”展開”が作れるのか、”ストーリー性”がある楽曲になるのかについて、さらに重要な知識に踏み込んでいきます。

まずはサンプルとして、以下の音源をお聴きください。

特定のキーのメジャーダイアトニックコードを何も考えずに並べてみましたが、なんだか落ち着かない感じがしますね。

実は、ダイアトニックコードの各コードには、”機能”=ファンクション(Function)があります。

そのため、機能を考慮せずにただ並べただけでは、同じところをぐるぐる回っているように聴こえたり、「起承転結」が不明瞭で聞きにくい展開になってしまうのです。

主要三和音の存在

今回は第一歩として、一番重要な3つのコード=主要三和音 (Primary chords)を押さえておきましょう。

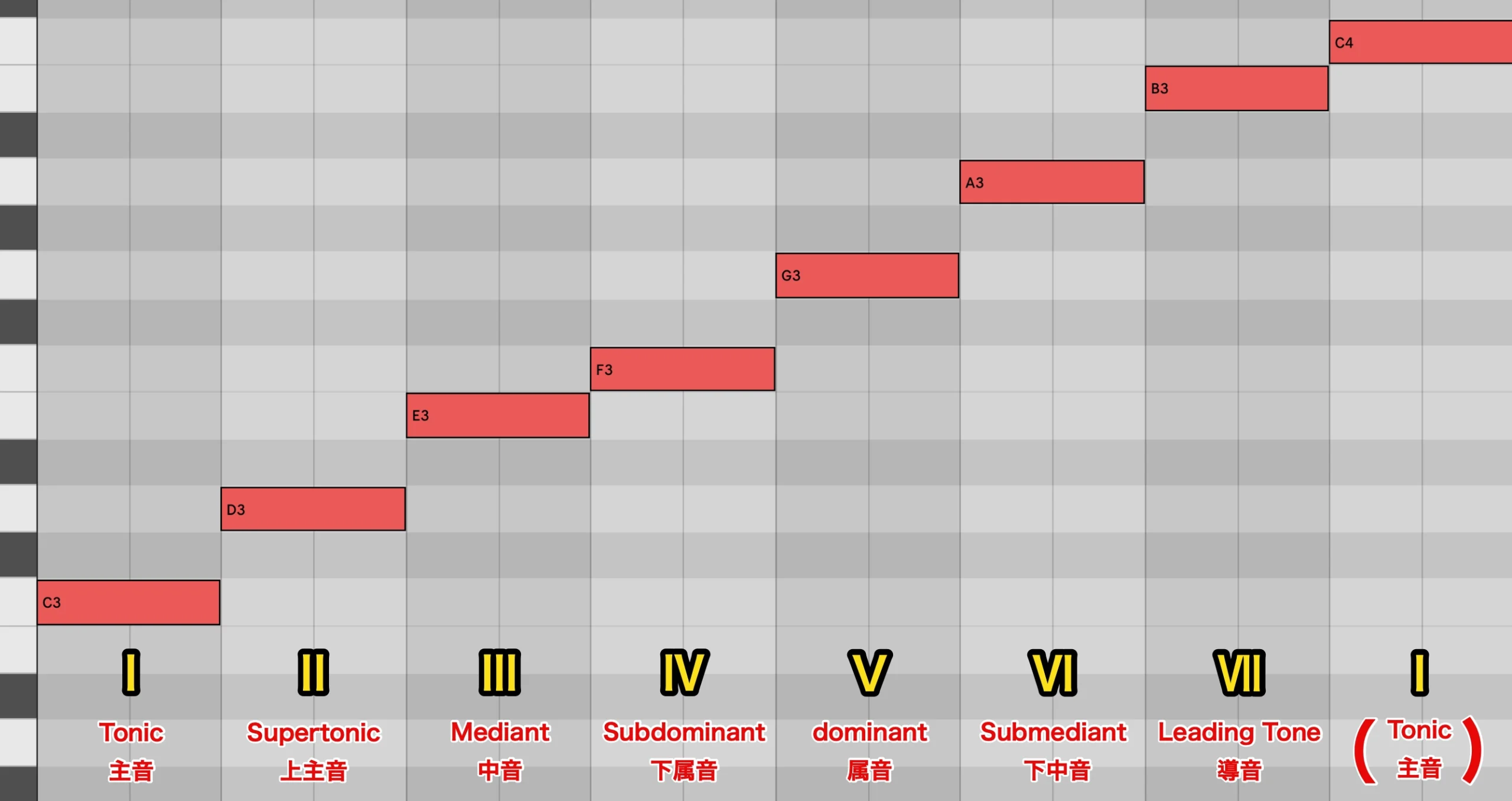

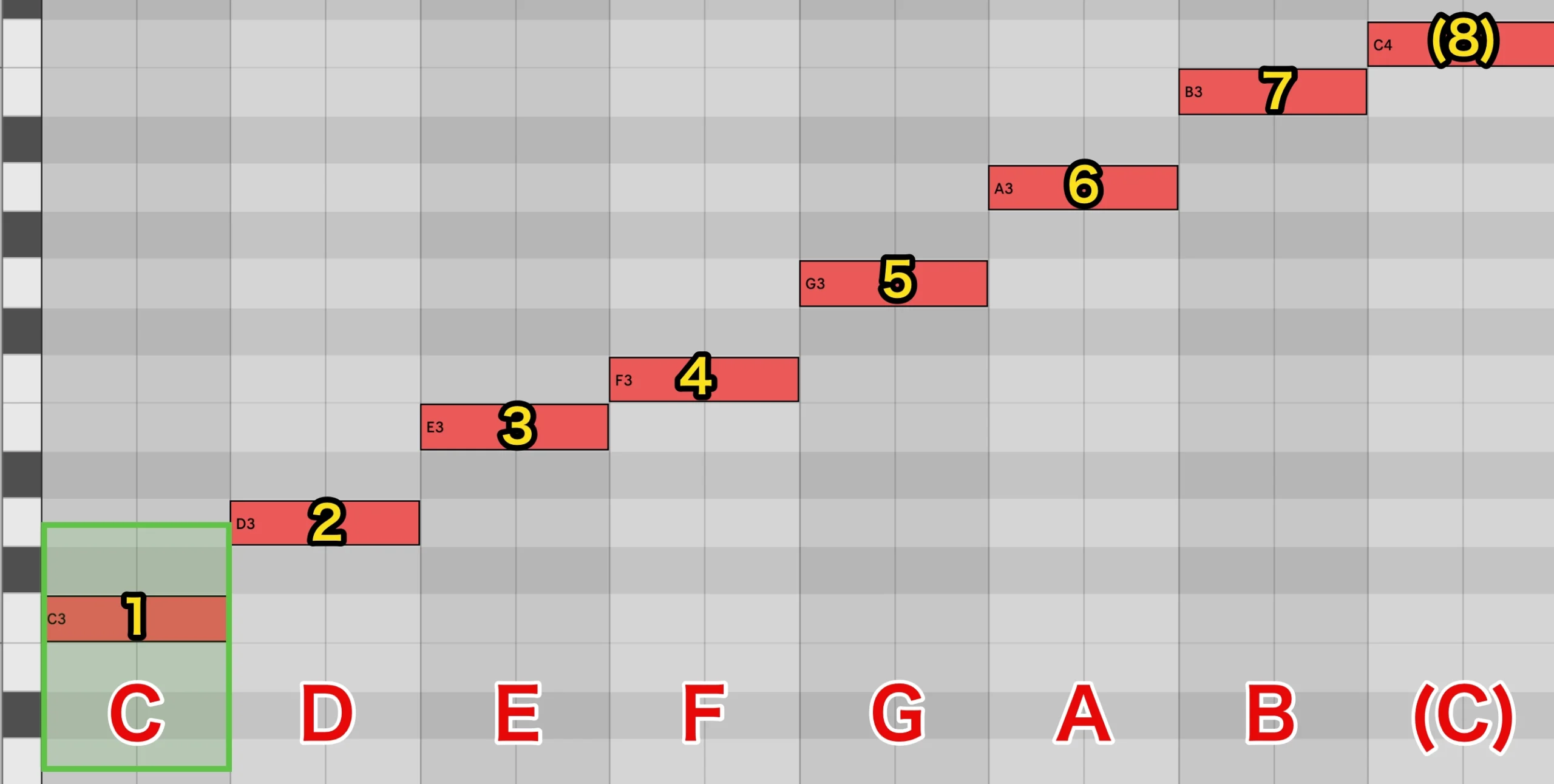

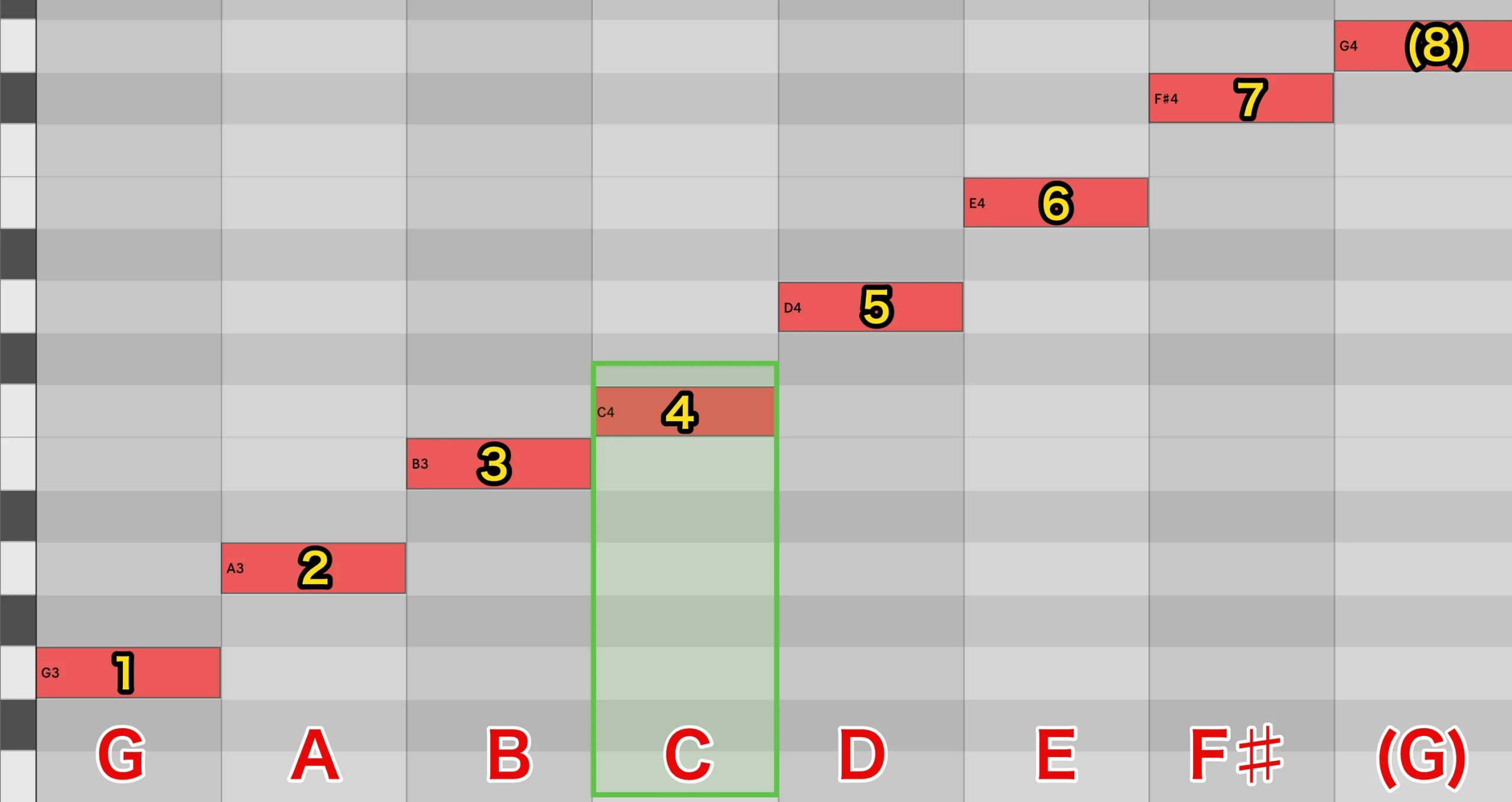

まずは、前回学んだ各スケールディグリーネームを思い出してください。

今回も簡単なKey=Cをサンプルとします。

この中に、

- Tonic(トニック)

- Subdominant(サブドミナント)

- Dominant(ドミナント)

という言葉が出てきましたね。

この3つの言葉が、コード進行において非常に重要な意味を持ってきます。

そのことを念頭に置きながら先に進んでください。

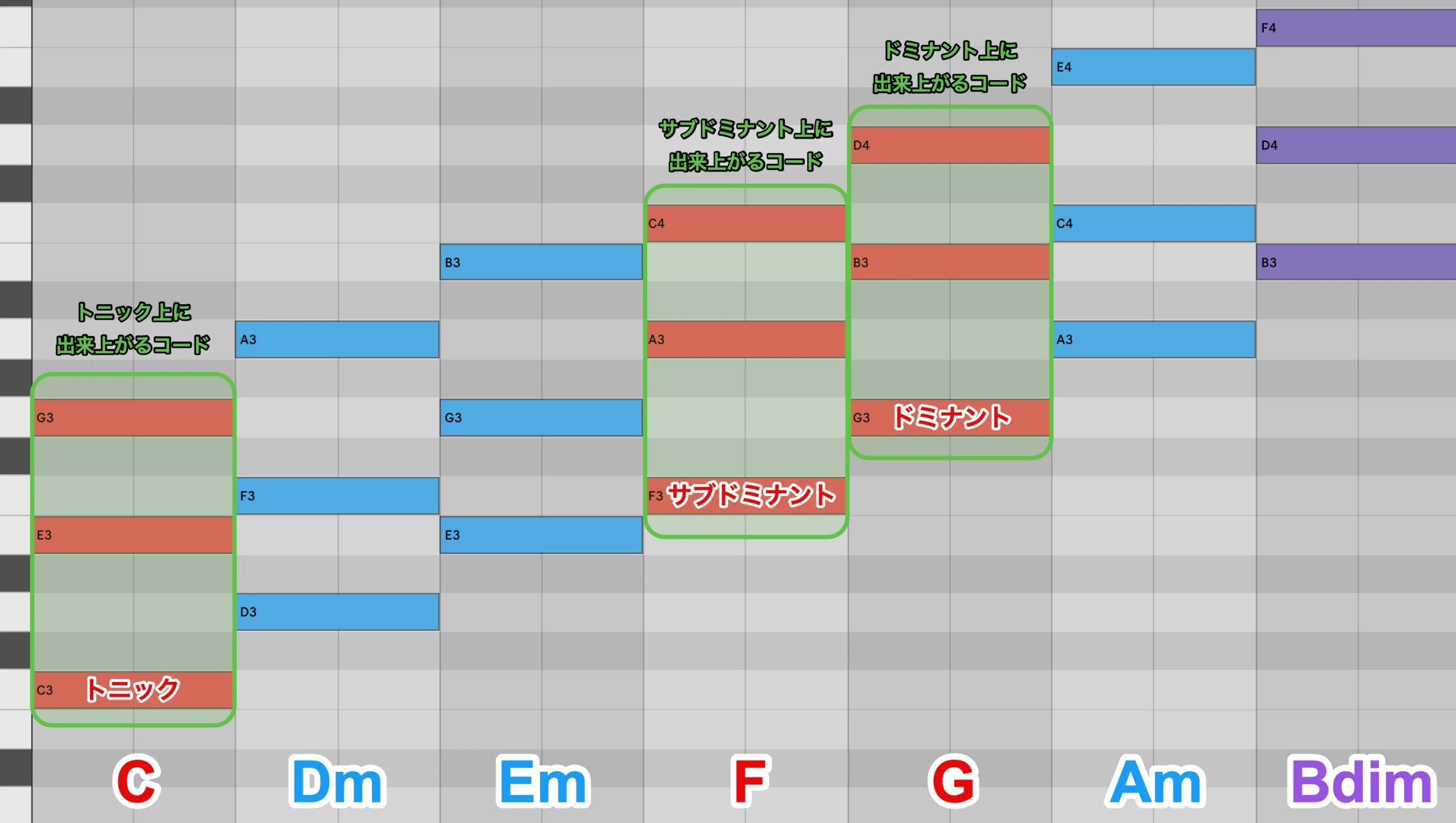

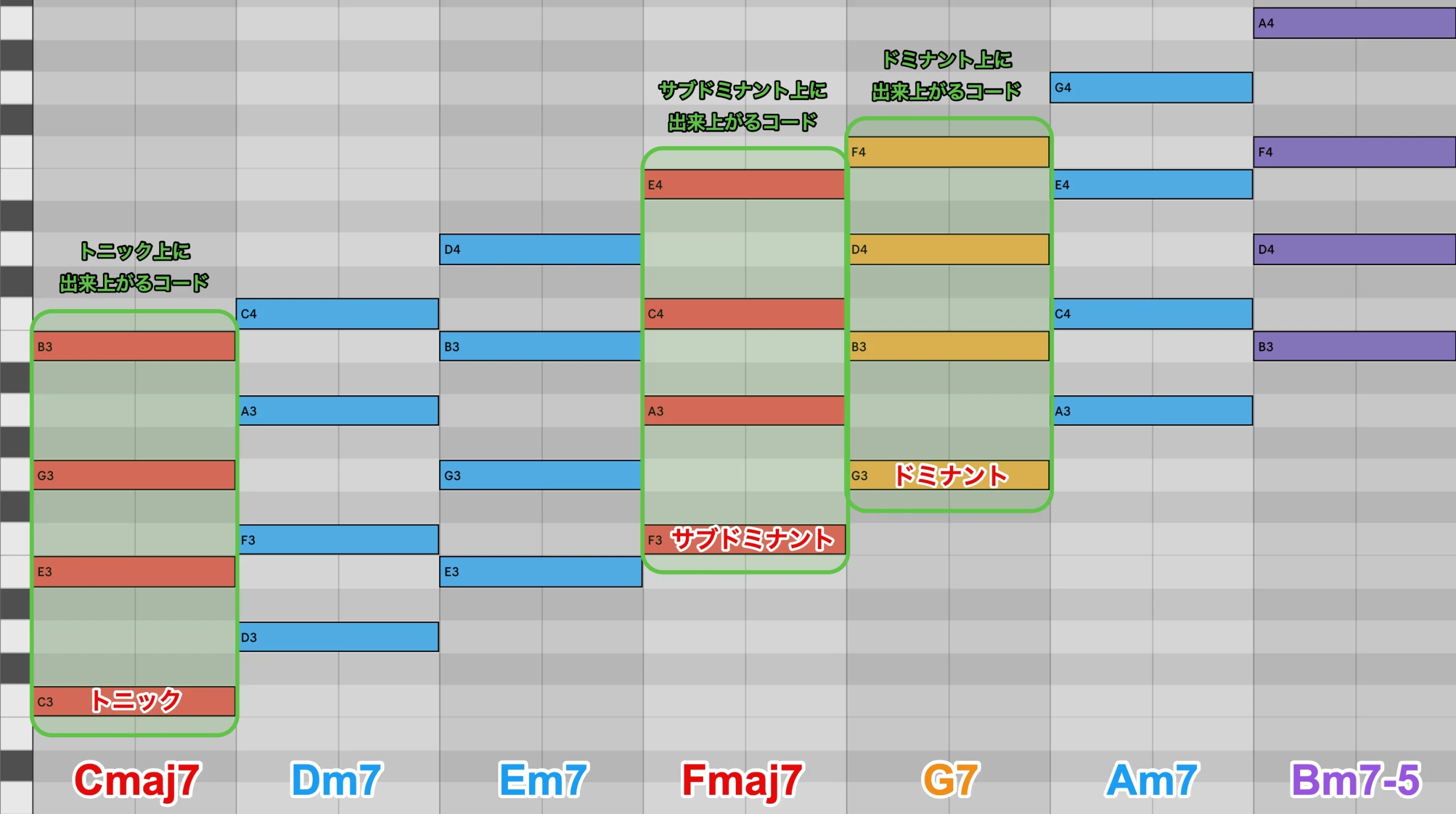

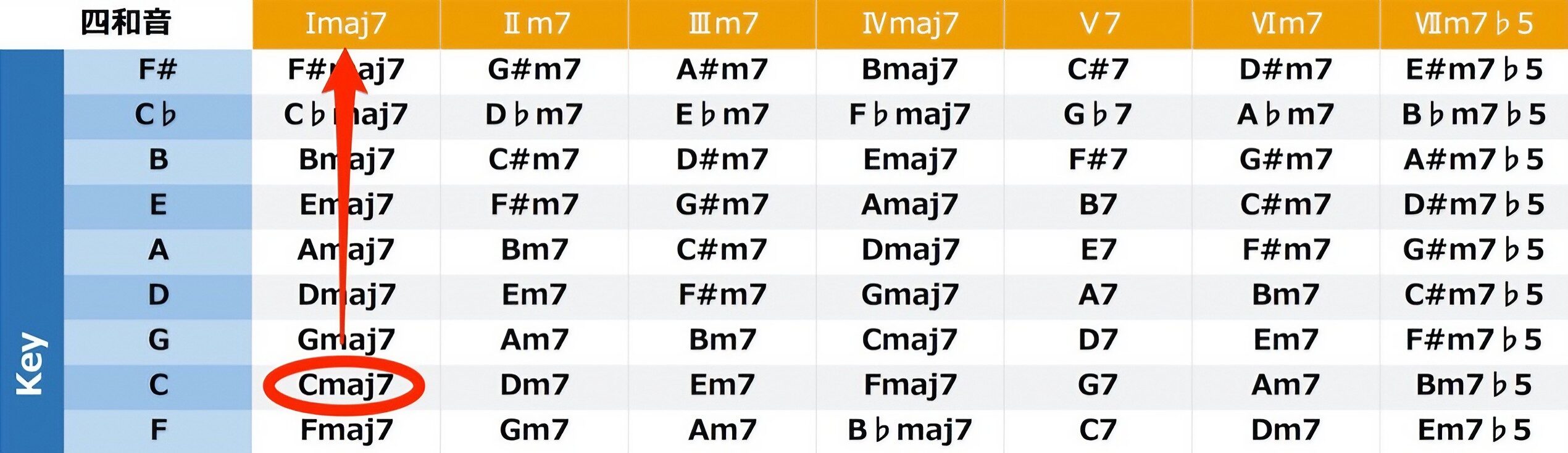

次に、Cメジャースケールに音を積み重ね、Cメジャーのダイアトニックコードを作りましょう。

方法がわからない方は、過去の記事をご参照ください。

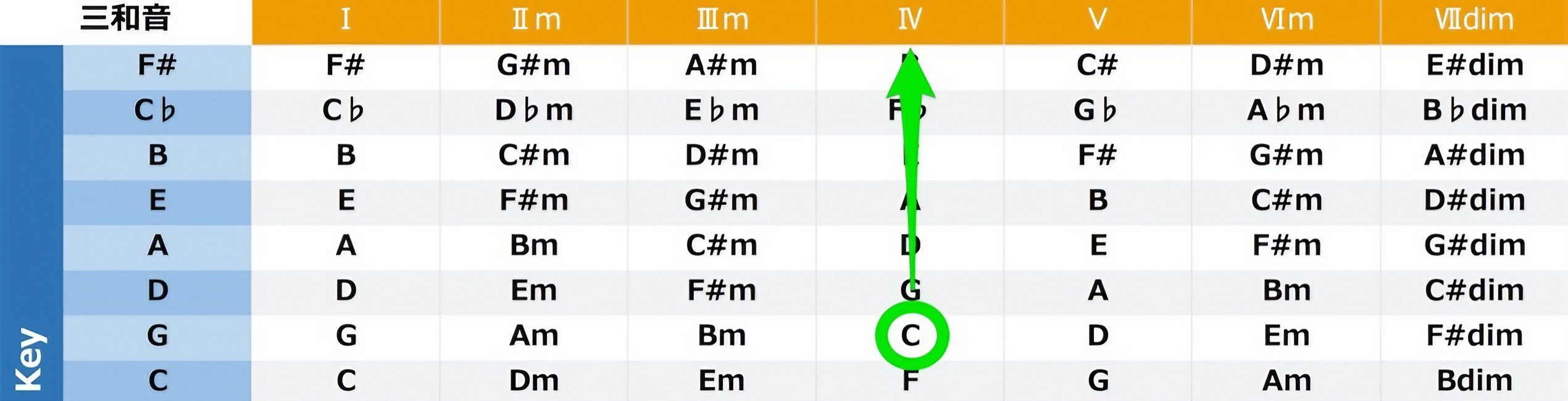

- 3和音

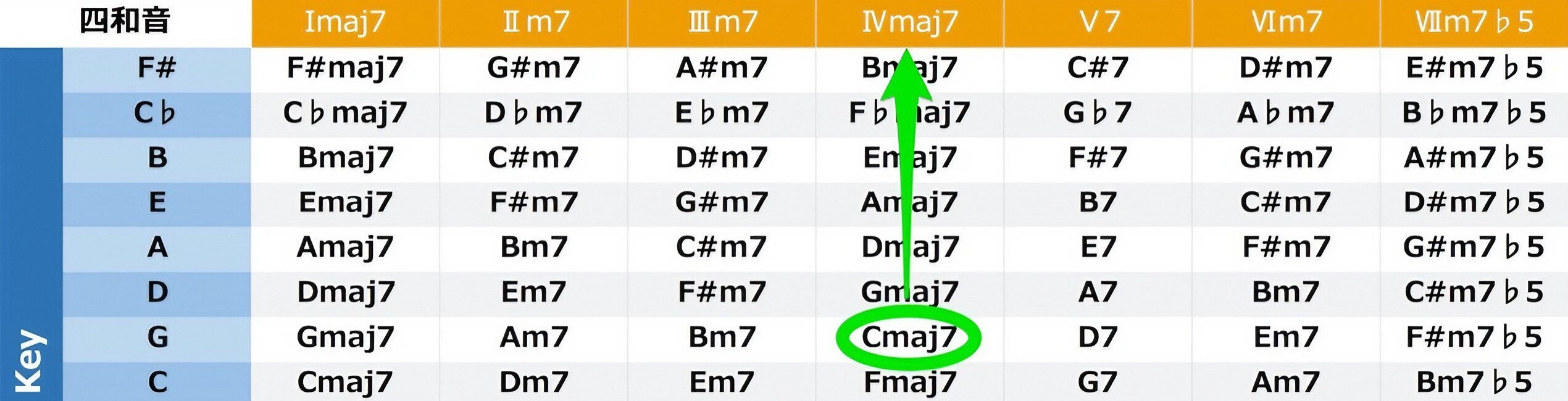

- 4和音

ここでも、「Tonic」「Subdominant」「Dominant」上に出来たコードに注目してください。

これらを、主要三和音(Primary chords)と呼びます。

また、これら3つには以下の機能(ファンクション)があり、それぞれの頭文字で略記されます。

名前はそのままですね。

- Tonic=トニック(コード) = T

- Subdominant =サブドミナント(コード)= SD(単に「S」と書くこともあります)

- Dominant = ドミナント(コード) = D

実は、他のコードでもこれらのファンクションに近い機能を持てるのですが、主要三和音の重要性は他を凌駕しています。

その意味では、「真のT・SD・D」と呼んでもいいかもしれません。

詳細については次回以降で取り上げますが、今回はひとまず、主要三和音は、スケール上のI・IV・Vをルートとするコード(3和音、4和音)だけという事を押さえておきましょう。

キーによって変わるコードのファンクション

最後に、初心者の方がよく間違うポイントを挙げておきます。

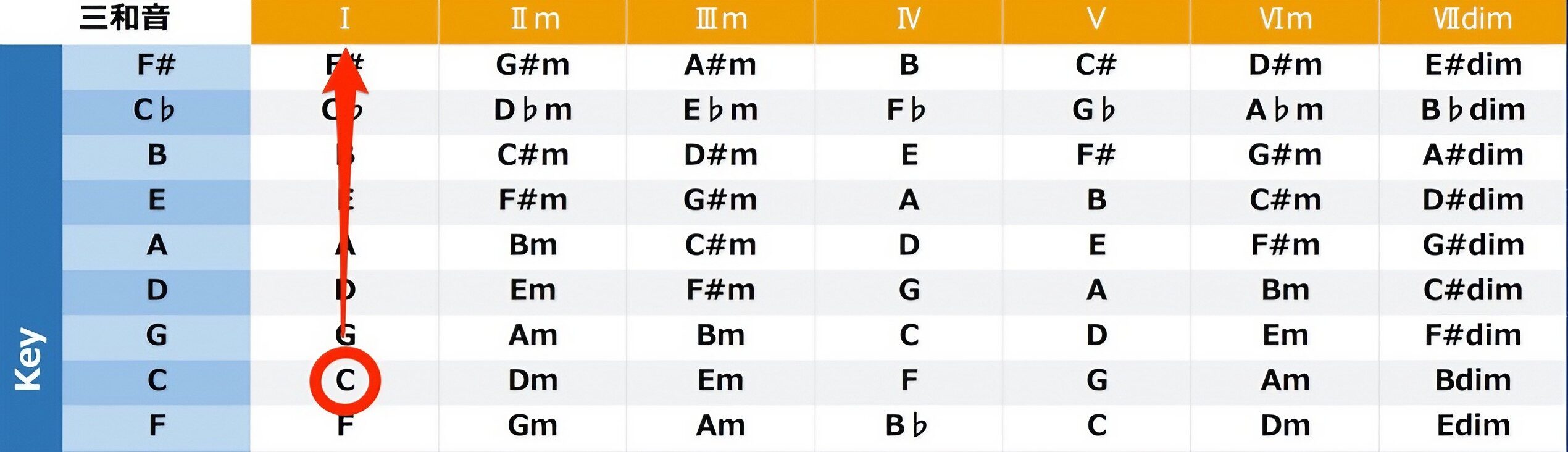

それは、コードそのものにファンクションがあるのではなく、各キーにおける位置付け(スケールディグリーの数字)にファンクションがあるということです。

前回と同じ画像で、「C」という音に注目してみましょう。

Cメジャースケールでは「C」は左から1番目です。

そこから作り上げたダイアトニック・コードは、

もちろん一番左の「I」。

つまり、トニック(主音)上に出来上がるのでトニック(コード)です。

一方で、Gメジャースケールでは、

「C」は4番目に位置します。

そこから作り上げたダイアトニック・コードは、

「IV」番目に位置するため、サブドミナントとなります。

このように、同じコードであってもキーによって違うファンクションを持つということですね。

今回はここまでとします。

少し予備知識的な内容が続いていますが、次回は実際に音で確認しながら、それぞれのファンクションの意味を掘り下げていきます。