【ここで差がつく】プロが意識している「トラック連動テクニック」を実践!

煩雑なアレンジを整理する効果的な手法を解説!

編曲時に楽曲が平坦に聴こえ躍動感が感じられないという経験をされた方は多いのではないでしょうか?

そのような場面で「フレーズを重ねてみたけど、平坦な印象はなかなか解消されない」という声や「楽曲全体がごちゃついて聴こえてしまう」というお悩みをよく耳にします。

ここではそのような問題を解消するために効果が見込める、「パート間の連動」をテーマに解説を行っていきます。

「トラック連動」テクニック 動画解説

「パート間の連動」とは?

音楽制作において、「連動」とは、複数のパートが互いに関連し合い、全体として一つの音楽的な流れを作り出すことを指します。

まずは一度、連動を意識した場合と、それぞれのトラックを自由に入力した2つのパターンでデモトラックを用意しましたので、ご確認ください。

【A. 各トラック同士の動きを意識せず自由に打ち込んだパターン】

【B. 特定のトラック間で連動を意識したパターン】

分かりやすく少し大袈裟に違いを作りましたが、連動を意識したパターンでは、楽曲全体が整った印象になるだけではなく、よりダイナミックに躍動感が加わりますね。

トラック間の連動は、例えば「メロディーがこのように、動いているからベースラインはこのように動かす」など、あるトラックが別のトラックの動きを元に演奏内容を決めることを意味します。

これにより

- トラック数の多い楽曲で、アレンジ全体に統一感と整理された印象を与えることができる。

- ループパターンから動きを用いる際、どのように動かすかの指針を見つけることができる。

このような効果が得られ、より説得力のあるアレンジを生み出す際に高い効果を発揮します。

連動とはどのようなことを行なっているのか

まずは連動とは具体的に何を行なっているのか?この点について、理解を深めていきましょう。

あるトラックの動きに合わせて、別のトラックの動きを合わせる連動における最も重要な点は「リズムを合わせる」ことです。

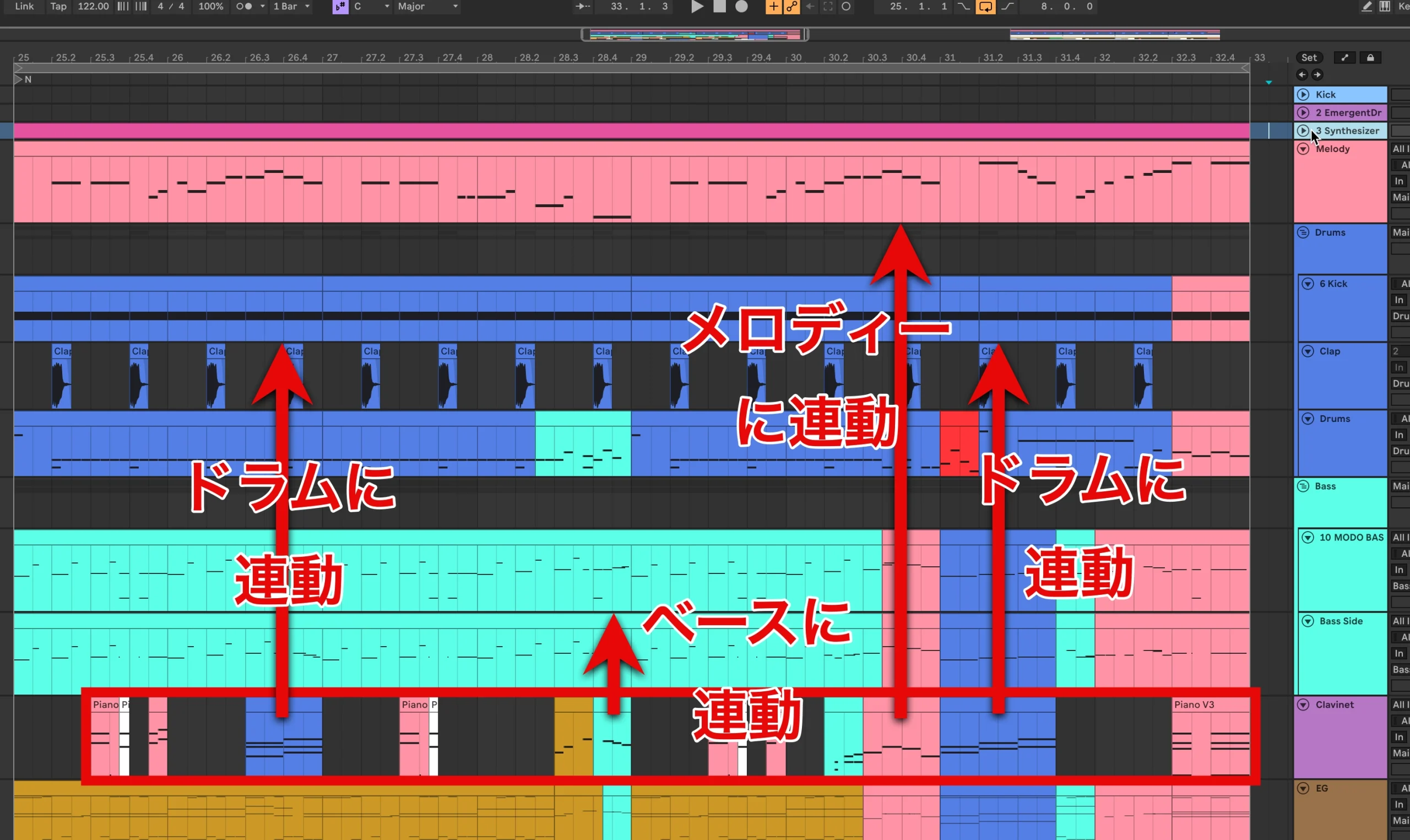

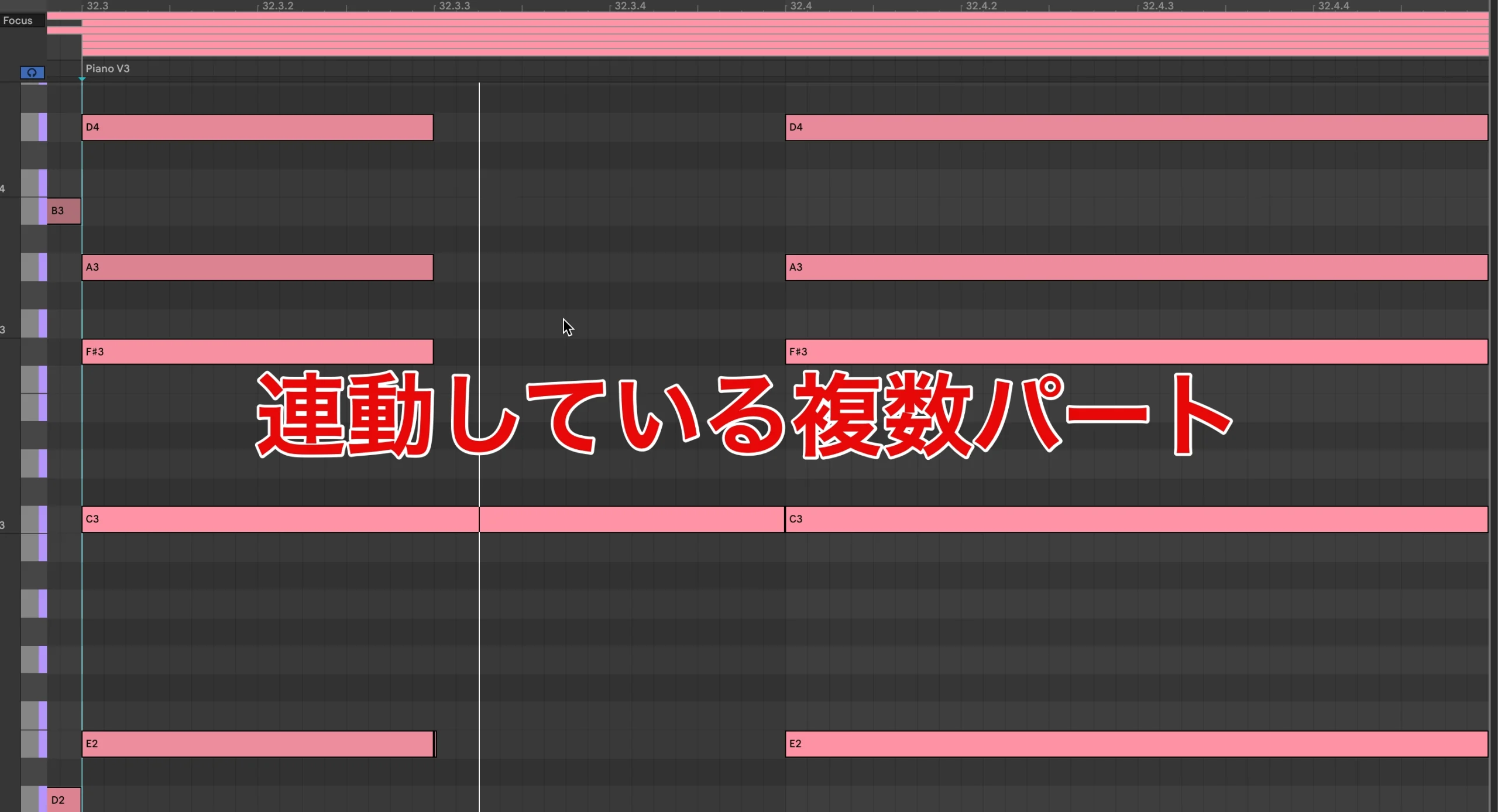

お聴きいただいたデモの中で、連動しているトラックのみを確認してみましょう。

▶︎メロディーに連動した箇所

▶︎キックの4つ打ちに連動した箇所

▶︎ベースラインに連動した箇所

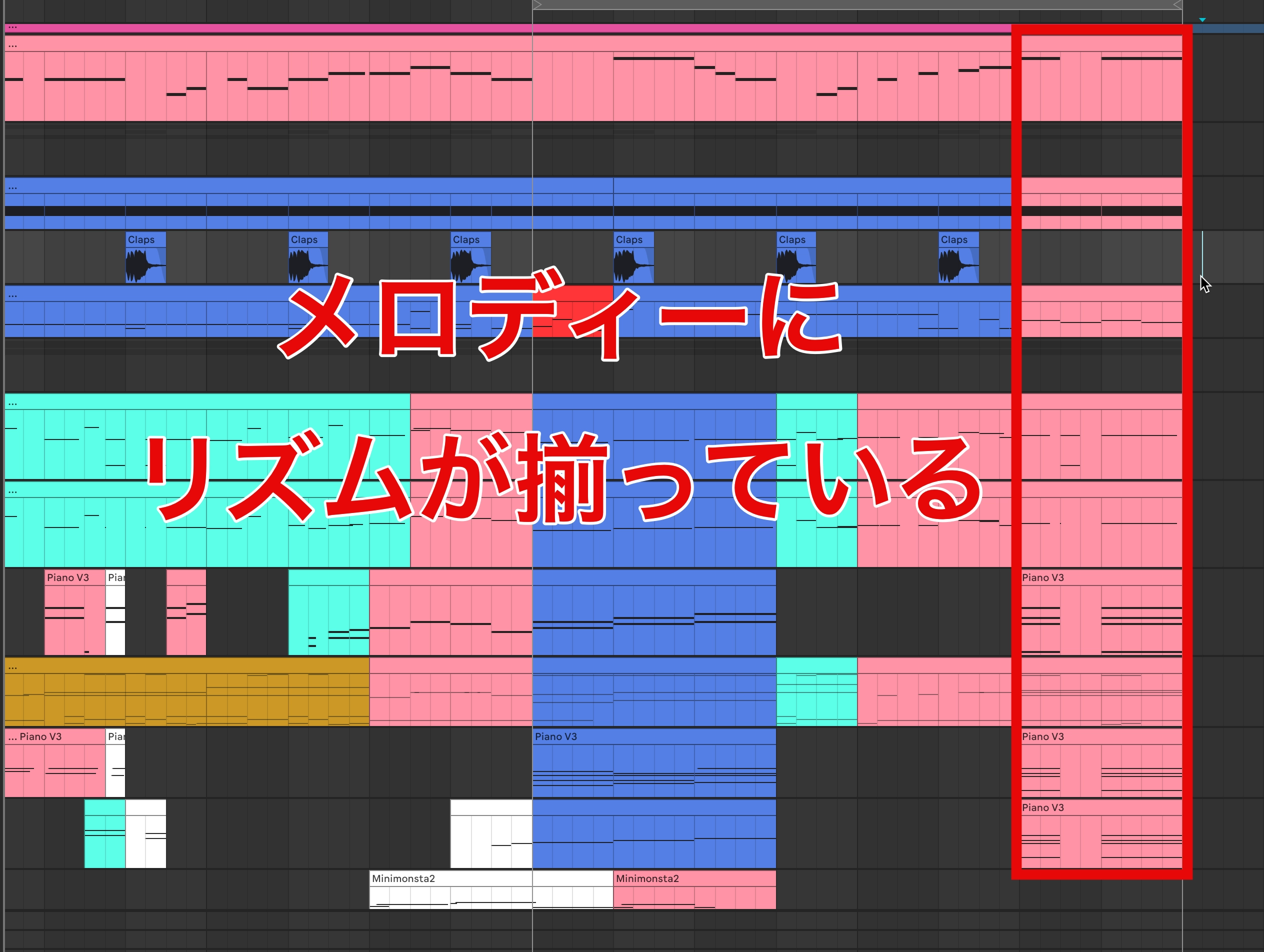

ピッチの動きはそれぞれで異なっていますが、どのパターンも「リズムのアクセントが揃っている」ことが共通しています。

連動元のラインに対して、完全に同じ内容を演奏している「ユニゾン」を行なっている箇所や、「リズムだけを合わせている」箇所、そして「アクセントだけを合わせている」箇所と内容は様々ですが、多くのトラックが他トラックに影響され動いていることがお分かりいただけるかと思います。

もし全てユニゾンだけで連動を行ってしまうと、動きのバリエーションが乏しく、単調なアレンジに感じられてしまうでしょう。

連動元にバリエーションを持たせる

どのような動かし方をするのか以外では、どのトラックに対して連動を行うのかも、メリハリのあるアレンジにおいて重要なポイントです。

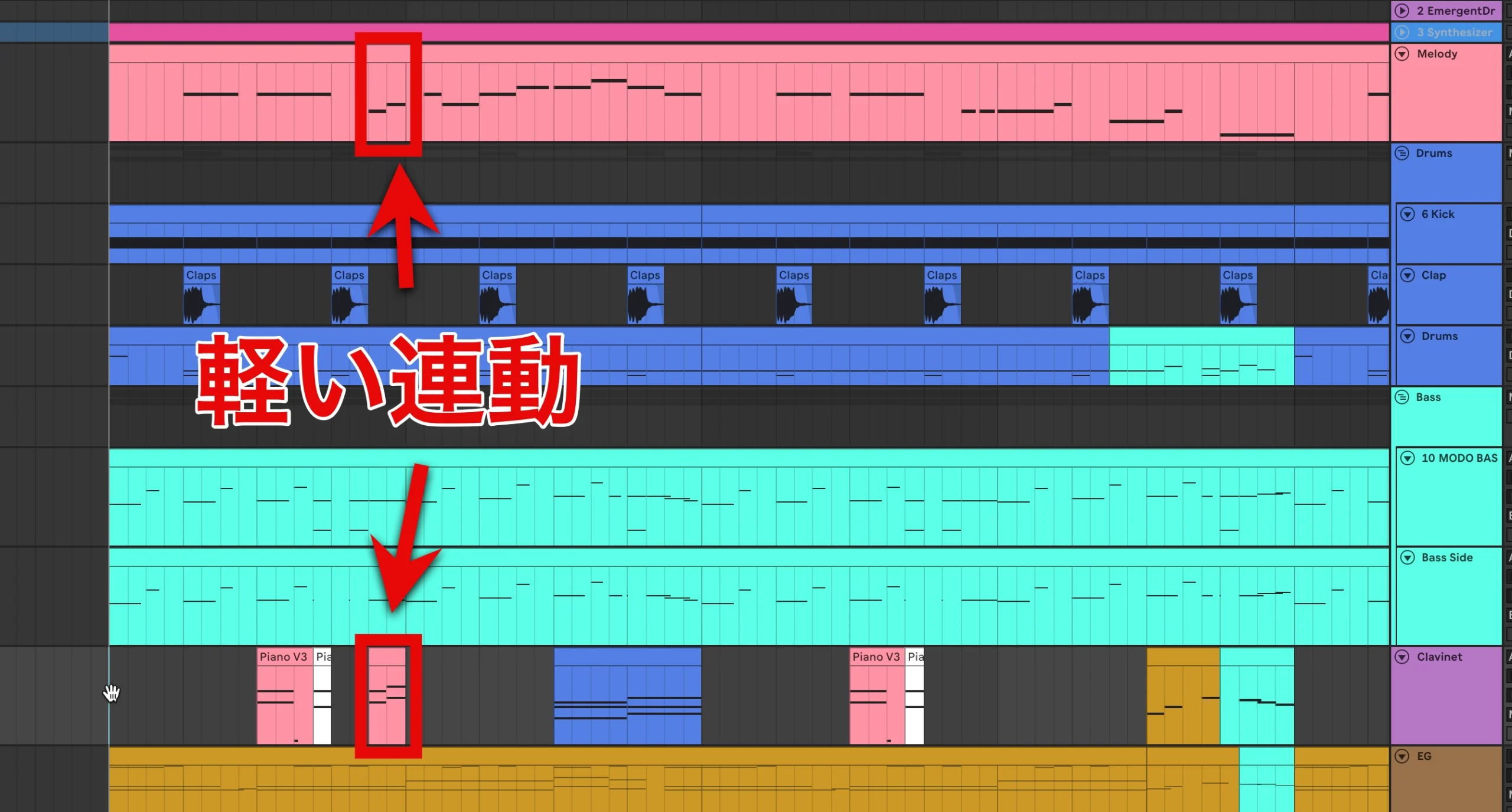

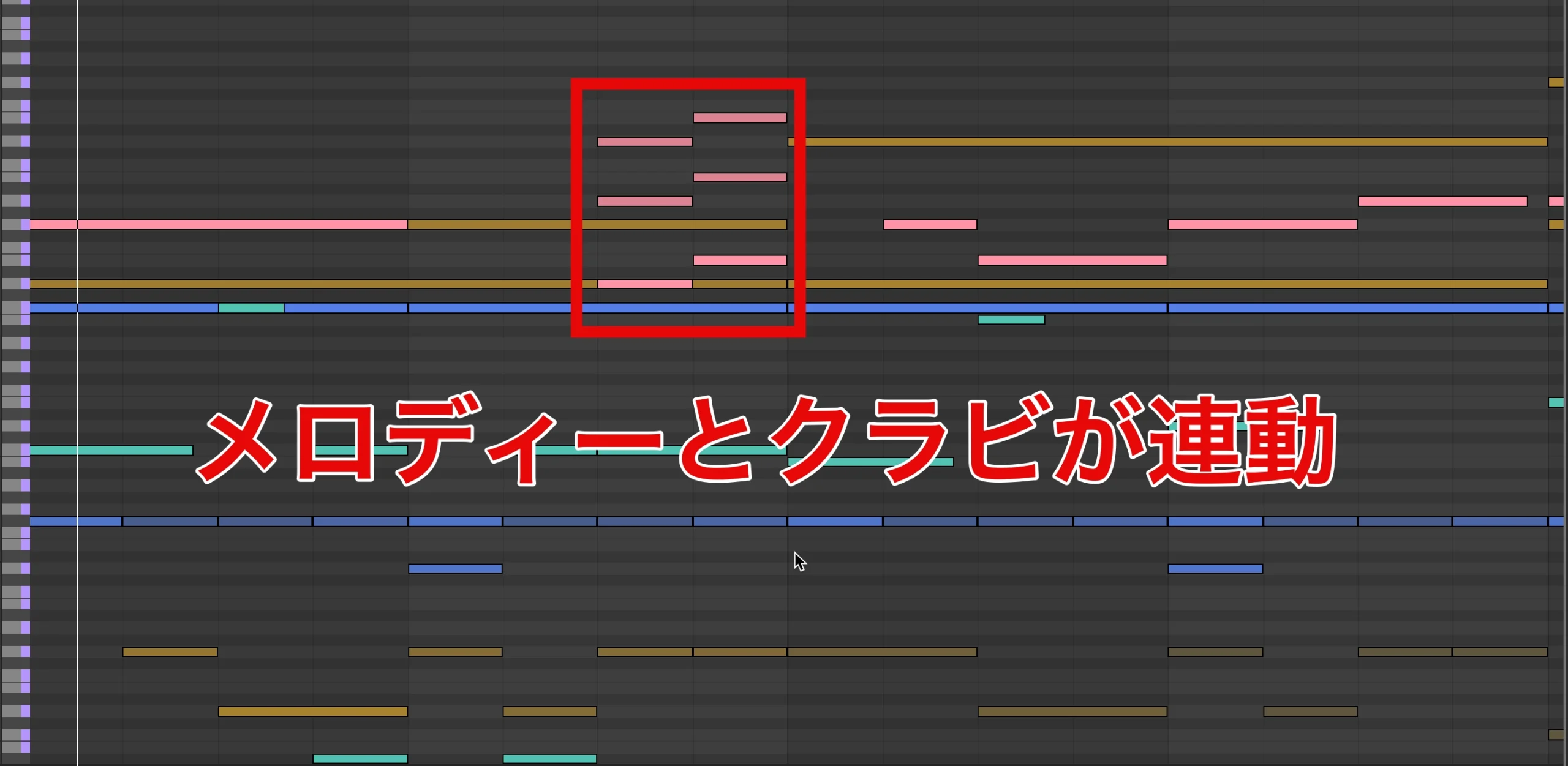

今回のデモトラックの中で「Clavinet」では、場所により頻繁に連動元のパートを切り替えて動かしています。

プロジェクトの状態はイベントごとに、ピンクは「メロディー」、青は「ドラム」、緑は「ベース」としており、連動する対象のトラック細かく変化していることがわかります。

サウンドを確認してみるとこのようになります。

▶︎Clavinetのトラックと、連動元トラック

このように連動元を切り替えながらアレンジを行うことで、単調さを回避でき華やかな印象を持たせることができます。

効果の高い連動元トラックとは?

トラック間の連動は様々なパート同士で行えますが、主要なパートに対する連動はその存在感を増し、楽曲全体のインパクトを強める効果が得られるため、アレンジを行う初期段階から考えていくことがおすすめです。

主要なパートは楽曲ジャンルで異なりますが、一般的なポップスにおいては「メロディー」、「リズム(ドラム)」、「ベース」の3パートが楽曲に対し強い影響力を持つことから、この3パートに対する連動の例をご紹介します。

メロディーに対する連動

メロディーに対する連動には

- メロディーと伴奏トラック全体が連動するパターン

- 装飾系のウワモノパートのみが連動するパターン

この2つに分類すると管理や制御が行いやすくなります。

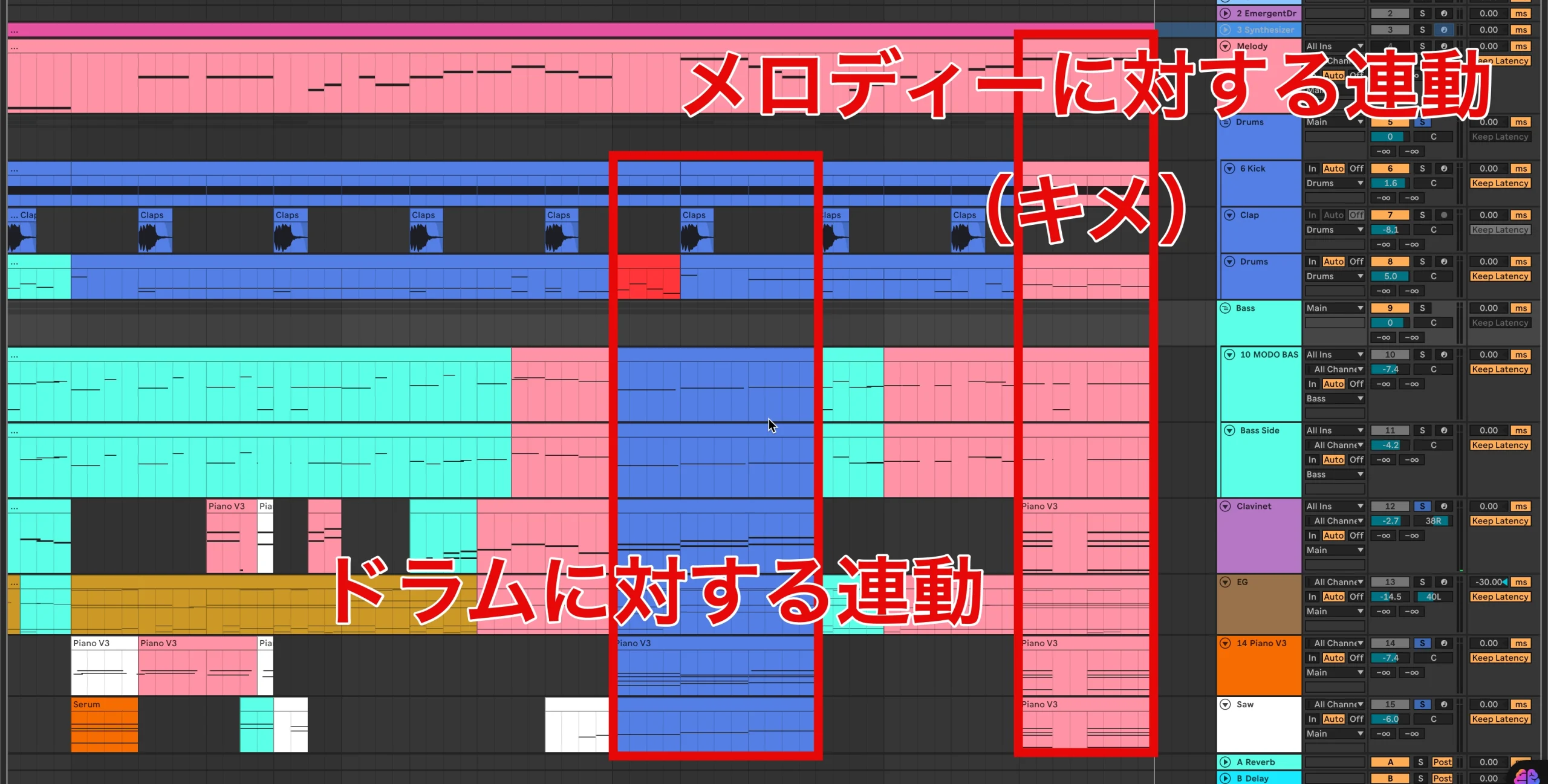

デモトラックのラスト部分では、全てのトラックがメロディーのリズムに合わせる「キメ」という手法を用いて、この部分の印象を強く感じられるようにアレンジしています。

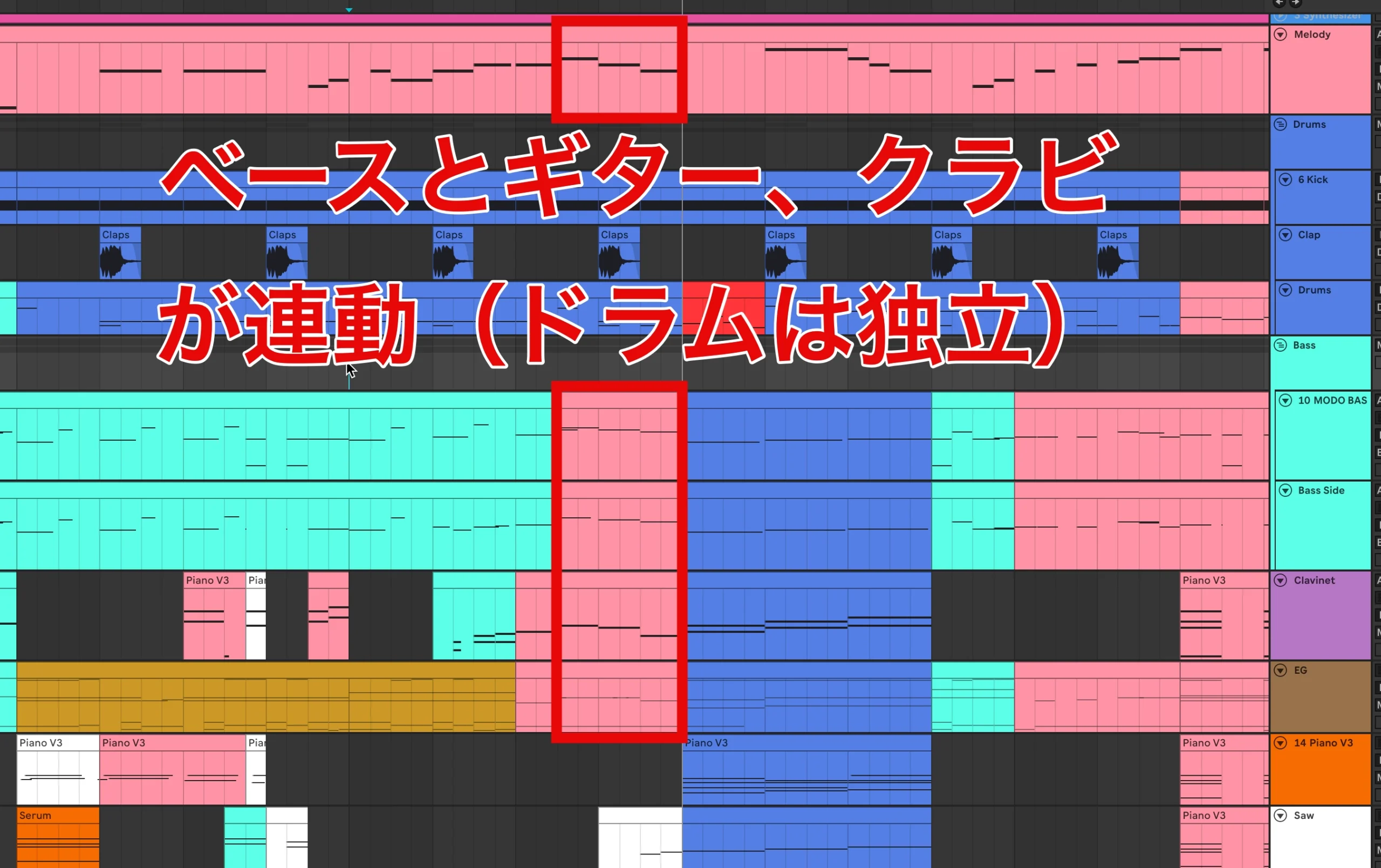

その他には、ドラムは連動せずに、ベースとギターといった伴奏トラックで連動している箇所があり、先ほどのキメよりも印象が抑えられています。

またクラビのみが部分的にメロディーのラインに追従した動きを行っている場面では、さらに印象を抑えた連動になっています。

▶︎メロディーと伴奏トラック全体が連動するパターン

▶︎装飾系のウワモノパートのみが連動するパターン

ドラムとベースに対する連動

ドラムに対する連動には

- ベースを含む伴奏トラックが連動するパターン

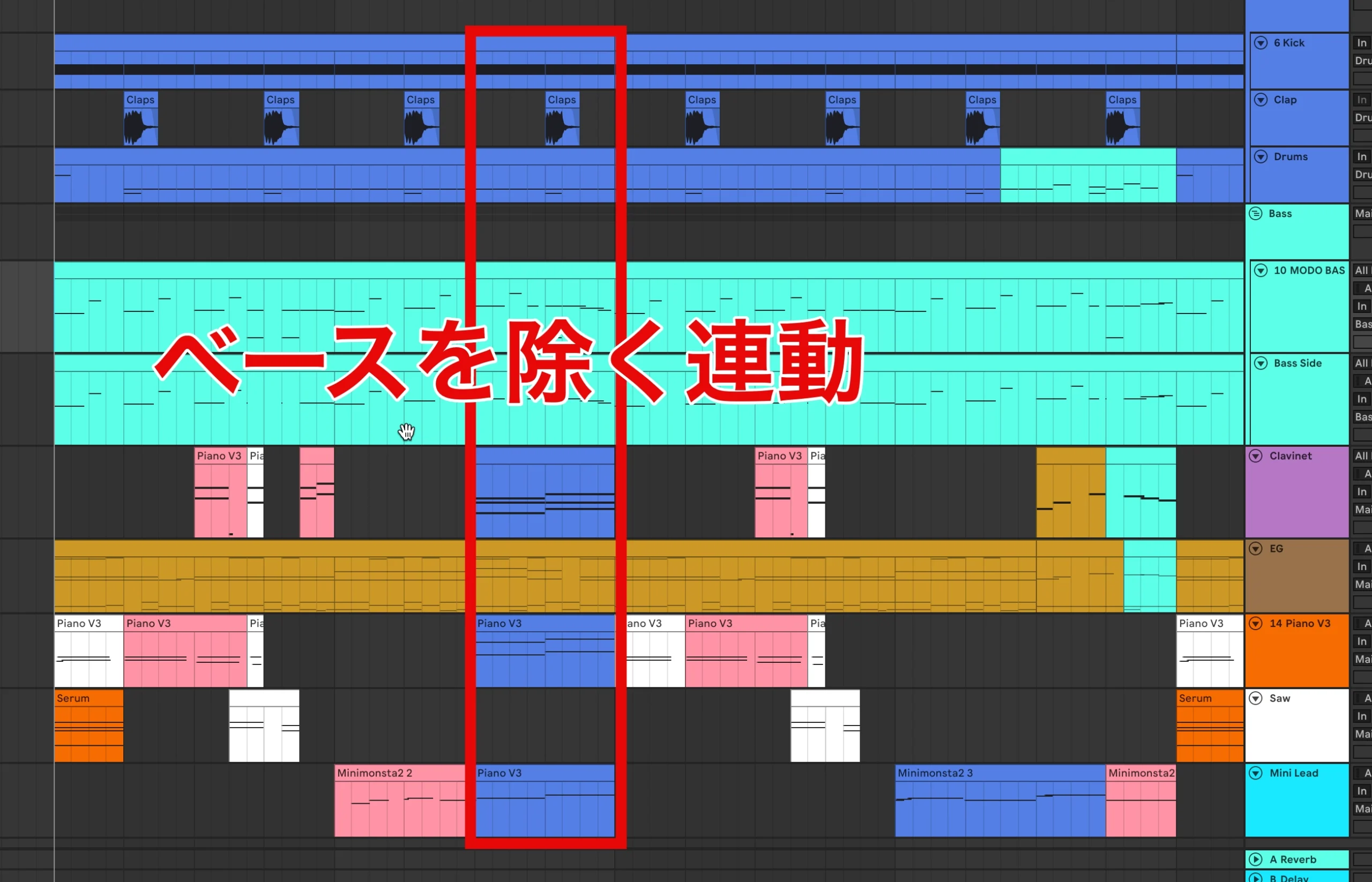

- ベースを除く伴奏トラックが連動するパターン

で印象が変わり、使い分けることができます。

デモトラックでは、ラストの最も強い連動である「キメ」の直前で、ドラム、ベース、ギター、ピアノなどの伴奏パートを連動させています。

これにより「ベースを軸にした連動」から「メロディーを軸にした連動(キメ)」へと、時間が進むにつれ連動の量が増し、徐々に盛り上がる印象を与えています。

この箇所では、ベースは連動せず、ピアノとリードシンセのみを連動させています。

リズムパートの土台になるキック(バスドラム)とベースは、楽曲内で唯一低音域を演奏するトラックなので、この二つが連動するか、独立して動くかは、一体感の強度に変化をもたらします。

▶︎ベースを含めた連動箇所

▶︎ベースを含めない連動箇所

二つの箇所を聴き比べると、連動するトラック量自体の差もありますが、ドラムとベースが連動することでより、その箇所の印象をより強めることができることがお分かりいただけるのではないでしょうか。

いかがでしたでしょうか。

今回は連動という独自の言葉を用いて解説させていただきましたが、アレンジを行う上で様々なパートの動きを意識し、意図を持って動きを加えることは非常に重要な意味を持ちます。

トラックの整理が上手くいかず散漫な印象から抜け出したいという場合には、ぜひ取り入れてみていただければと思います。

記事の担当 宮川 智希/Tomoki Miyakawa

15歳でシンセサイザーの魅力に惹かれDTMを始める。

20歳よりサポートキーボーディストとして大久保伸隆氏(Something Else)を始め多くのステージで活動する傍ら、活動拠点を制作へとシフトする。

その後、音楽制作ユニットL75-3を結成し、同人、商業両面で音楽作家として活動を開始。

2013年より声優原由実氏への楽曲提供を皮切りに、永井朋弥氏(+Plus)楽曲で編曲、映画での劇伴制作、イベント内でのBGM制作と様々な制作の現場に携わる。

同人活動ではVocaloidを用いた楽曲を使用し、“Twilight of Small Planet”がニコニコ動画カテゴリーランキング5位を記録。

その他、docomo Xperia feat. HATSUNE MIKU内オフシャルコンテンツや東京IT新聞などのメディアに掲載される。

- CATEGORY:

- 制作レシピ