ボイシング、アルペジオ、ロー・インターバル・リミット/音楽理論講座

コードを応用するために必要な基礎知識とテクニック

ここまで学んだ「メジャーのダイアトニックコード(3和音,4和音)」を実践的に使用する前に、もう少しだけコードについての理解を深めましょう。

今回学んでいただくのは、「ボイシング」「アルペジオ」「ロー・インターバル・リミット」という3つの項目です。

前回同様に、楽曲に合わせてコード進行を組み立てる際や、楽器のアレンジを行う際に役立つ重要な知識となりますので、ぜひ身につけてください。

ボイシング(Voicing)

ボイシングとは、簡単に言うとコードに含まれる音をどのような順番で重ねるかということです。

前回触れたように、コードは基本形以外にも様々な音の配置で表現され、進行やアレンジ、あるいは使用する楽器に合わせて使い分けていくことになります。

ボイシングの分類には様々な考え方がありますが、まずは以下の2種類を押さえておきましょう。

- クローズド・ボイシング(Closed Voicing)

- オープン・ボイシング(Open Voicing)

それぞれ項目を分けて詳しく触れていきます。

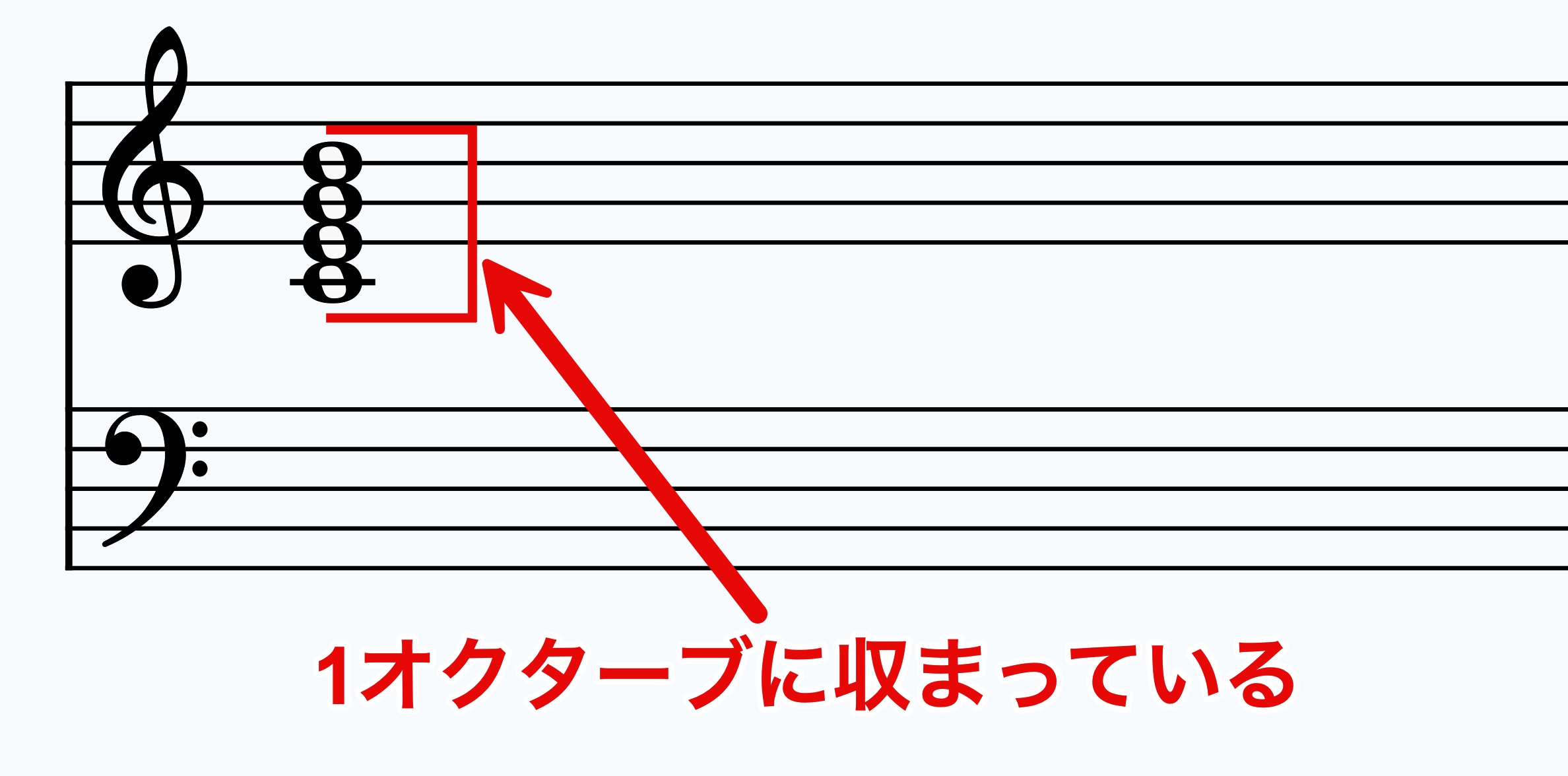

クローズド・ボイシング(Closed Voicing)

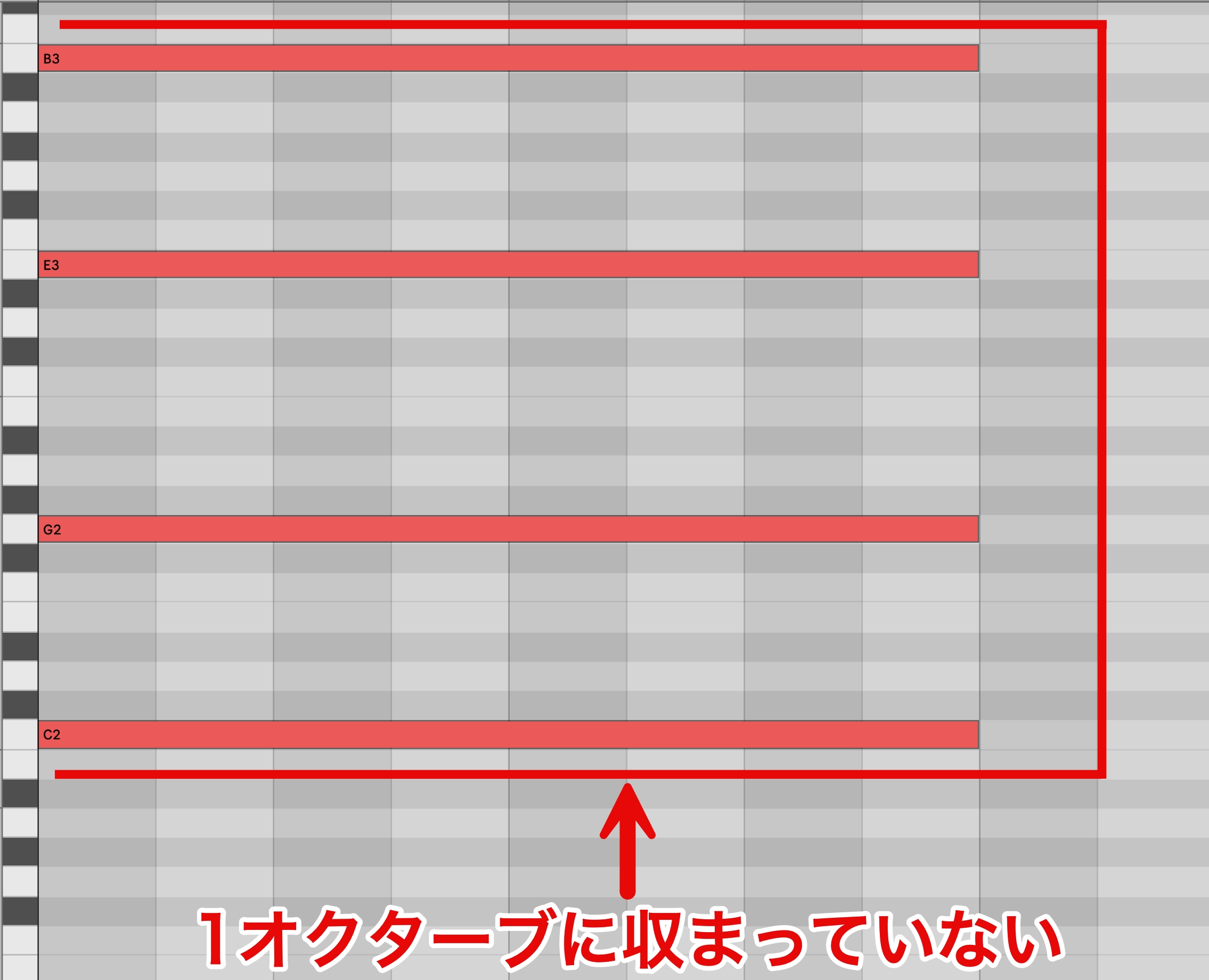

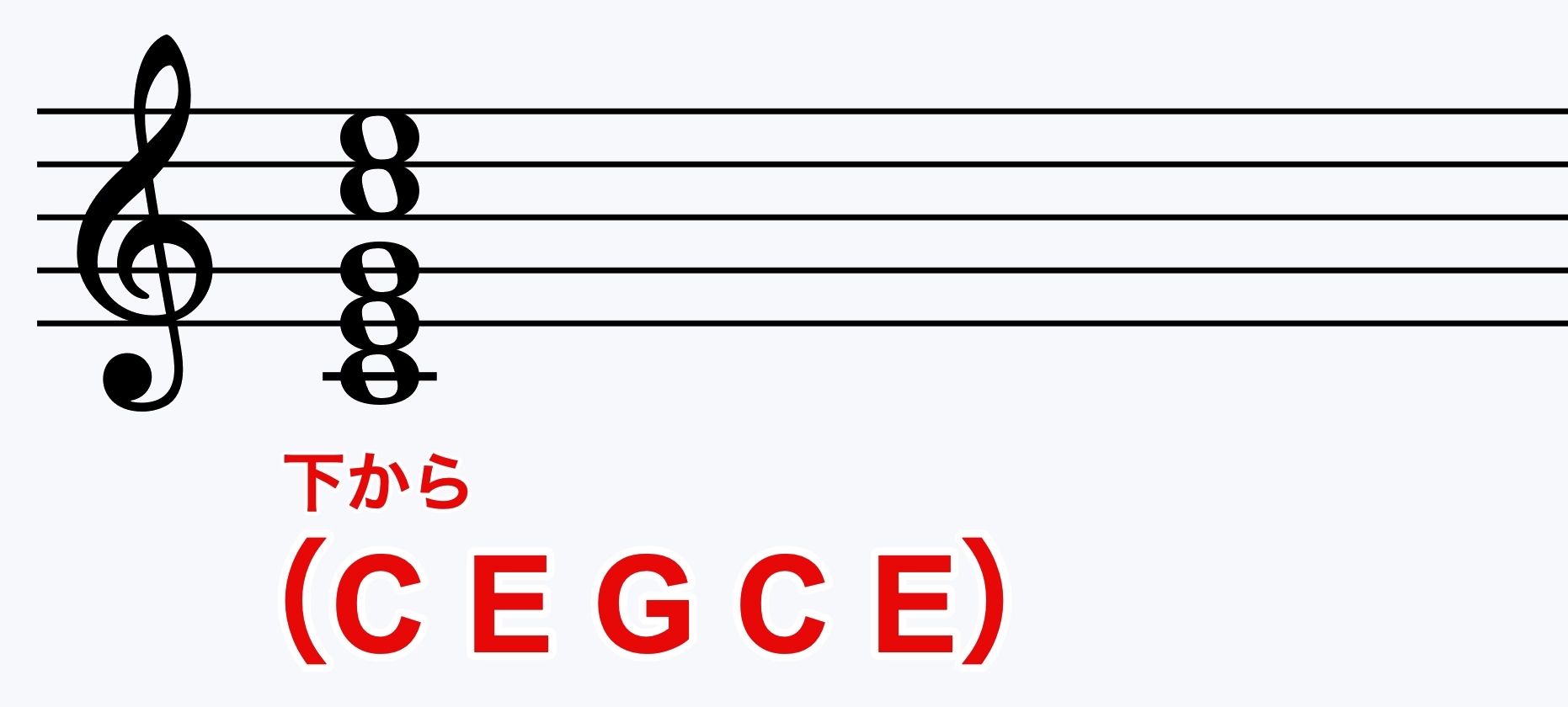

以下のように、全てのコード構成音が1オクターブ内におさまっている配置を「クローズド・ボイシング」と言います。

クローズド・ボイシングは「音の一体感」を強く感じる響きですが、高音域では窮屈な印象、低音域では濁った印象を与えることがあります。

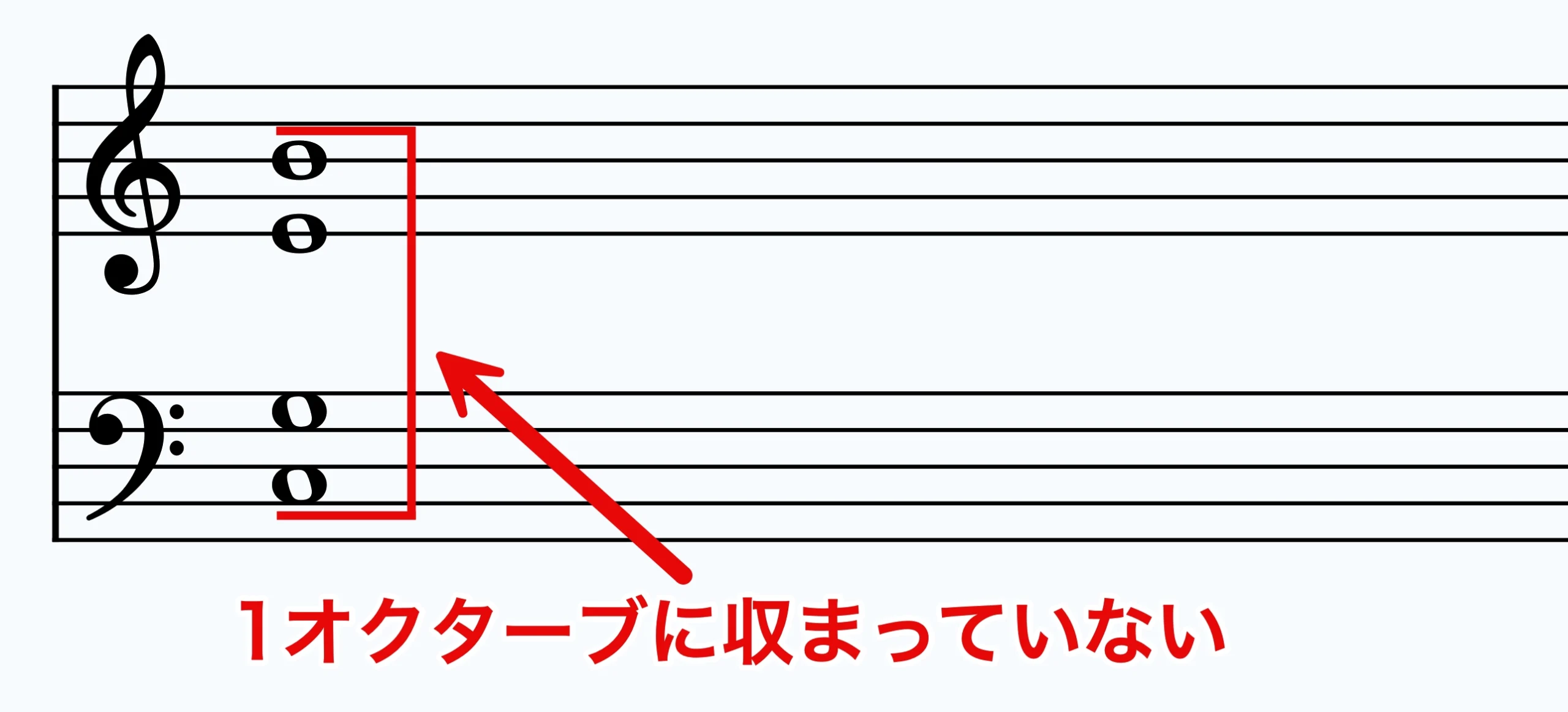

オープン・ボイシング(Open Voicing)

一方で、コードの構成音が1オクターブの音域に収まっていない配置を「オープン・ボイシング」といいます。

オープン・ボイシングは音同士のインターバルが離れているため音に独立性があり、広い音域をカバーすることで、聴感上ゆったりとした印象を与えます。

どちらのボイシングを選択するかは、求めるサウンドや使用する楽器によります。

前回出てきた、ギターでCメジャーのコードを弾く際の最もオーソドックスな音の並びはオープン・ボイシングでしたね。

クローズドとオープンの違いについては以下の動画も参考になりますので、ぜひご覧ください。

アルペジオ(Arpeggio)

アルペジオ(Arpeggio)は、ブロークン・コード(Broken Code)=「分散和音」の一種です。

※アルペッジョと表記されることもあります。

ブロークン・コードとは、コードの構成音を同時に鳴らすのではなくタイミングを分けて鳴らす方法です。

この場合、音をランダムに演奏しても良いという点がポイントです。

アルペジオは、コードの構成音を1音ずつ低いものから高いもの(またはその逆)へと順に鳴らすことを指しますが、

近年ではブロークン・コード全般をアルペジオと呼ぶ場合が多いです。

一応それぞれの違いも知っておきましょう。

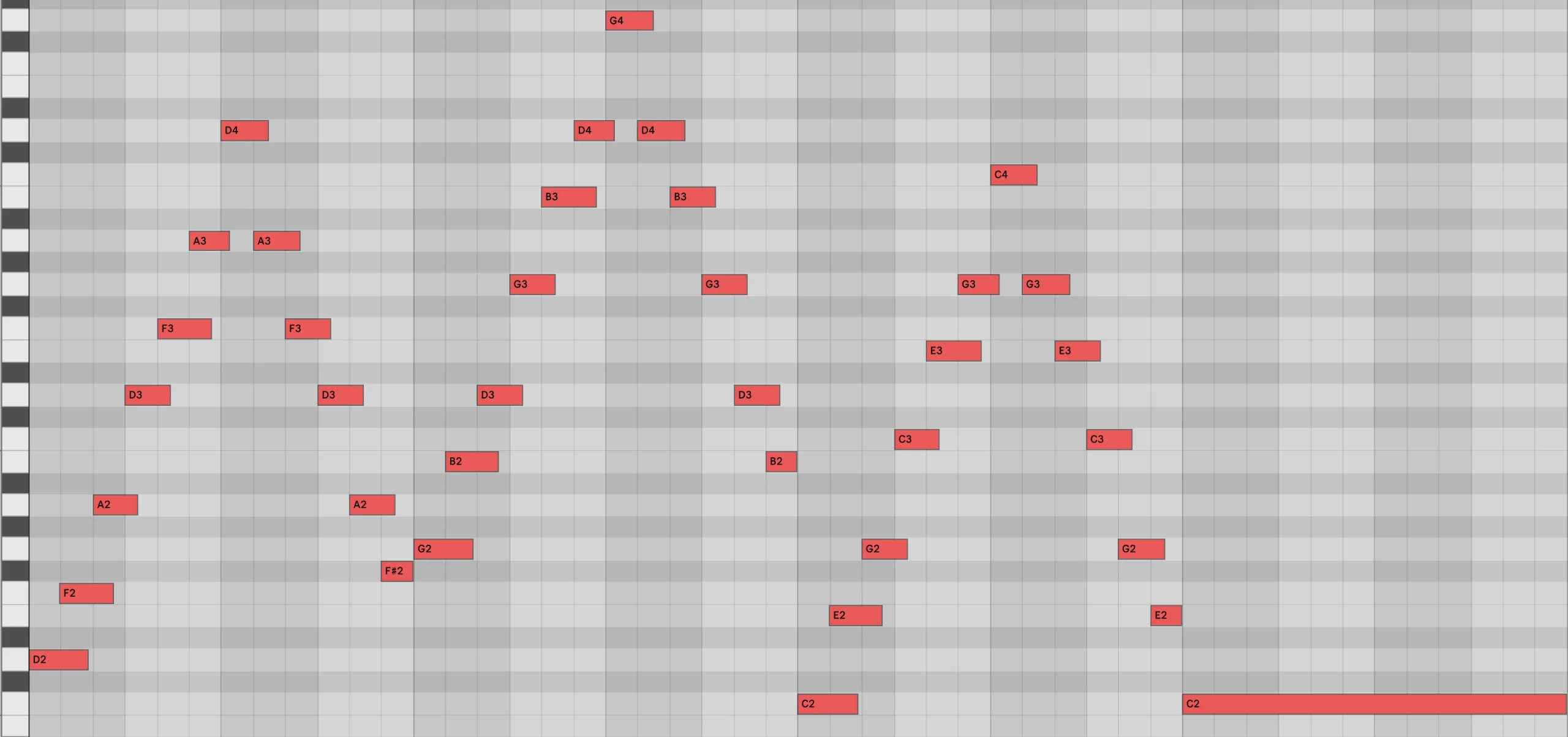

以下はアルペジオのサンプルです。

コード進行 Dm→G→C

コード進行 Dm7→G7→C

ロー・インターバル・リミット(Low Interval Limit)

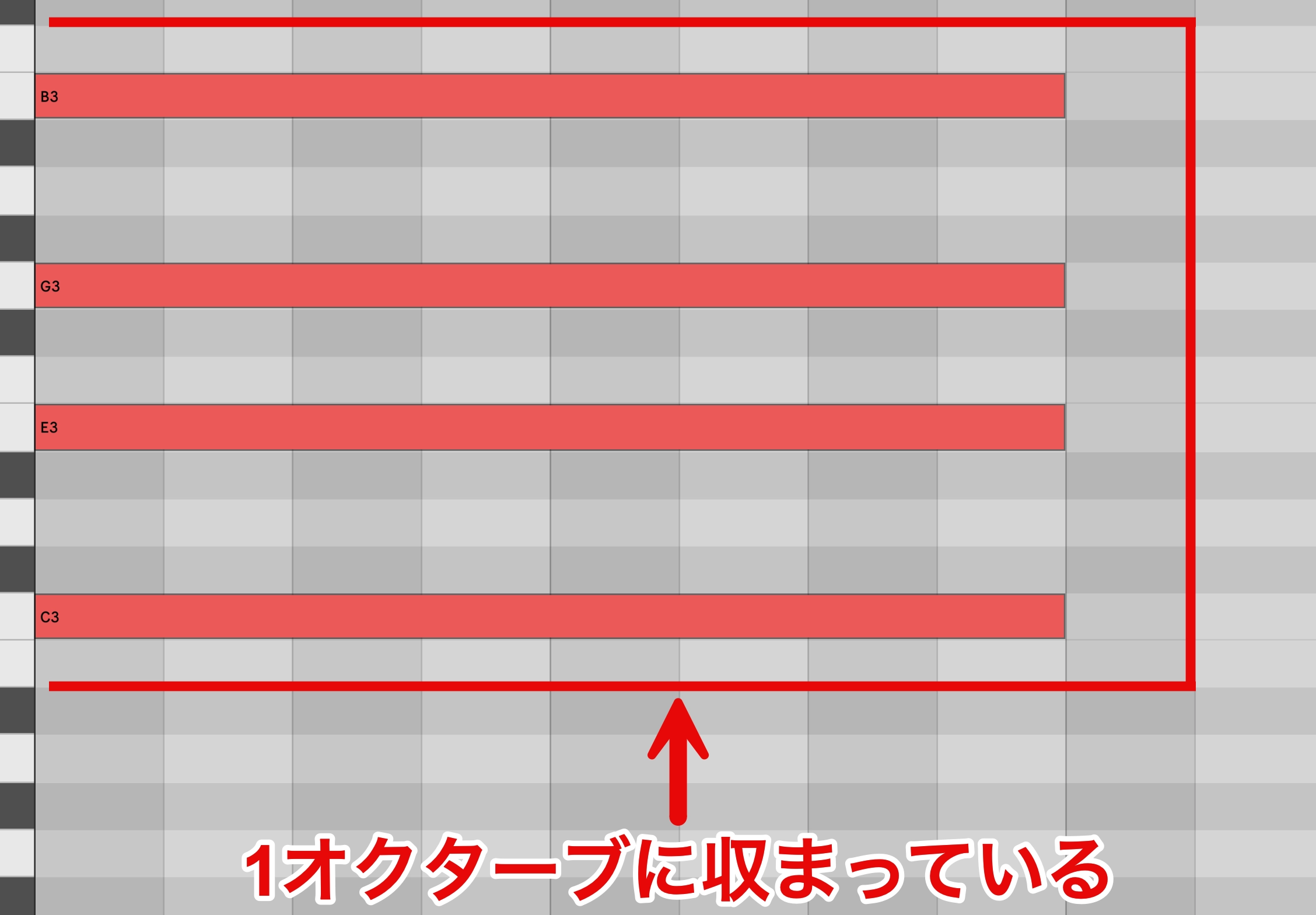

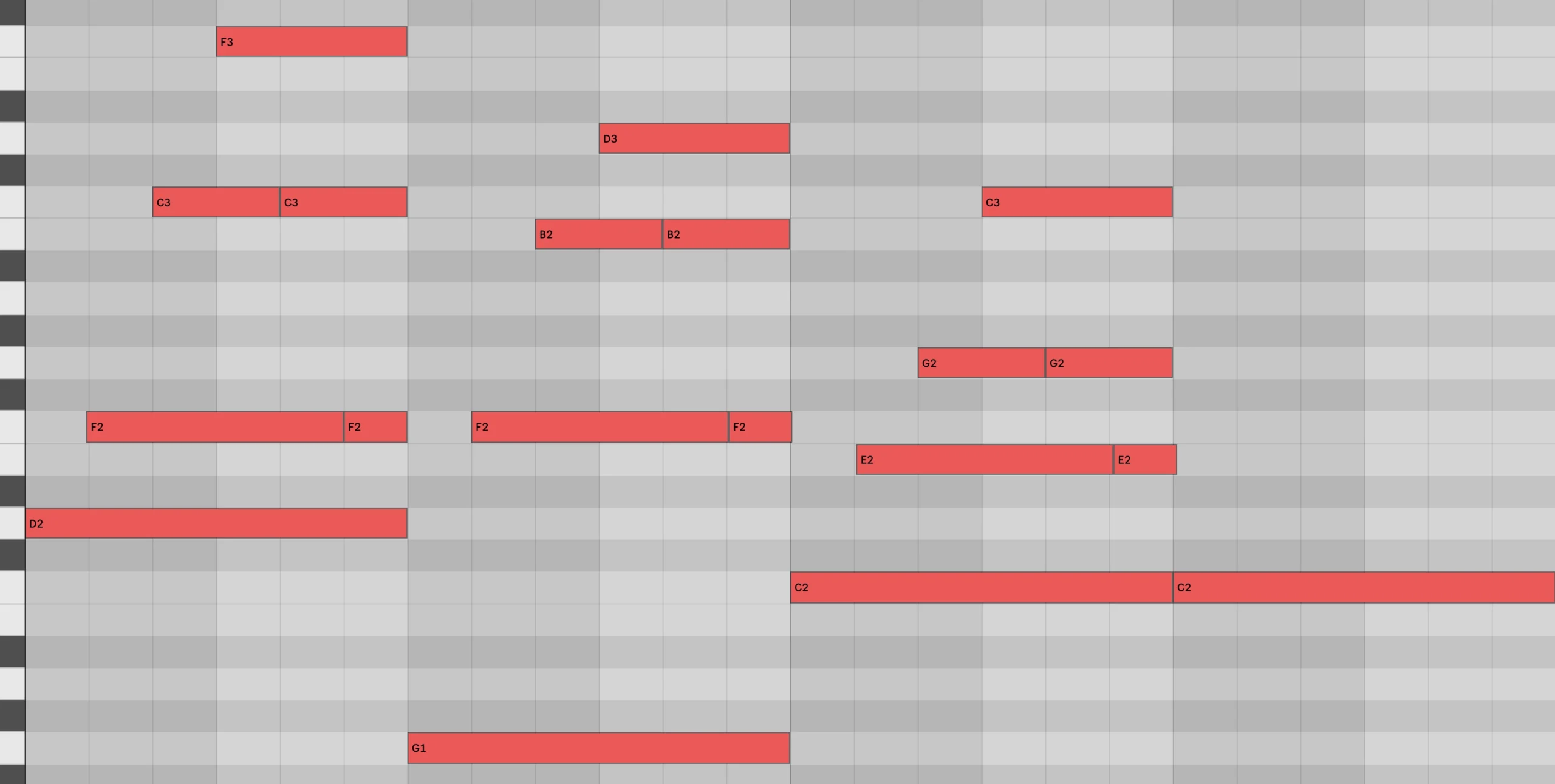

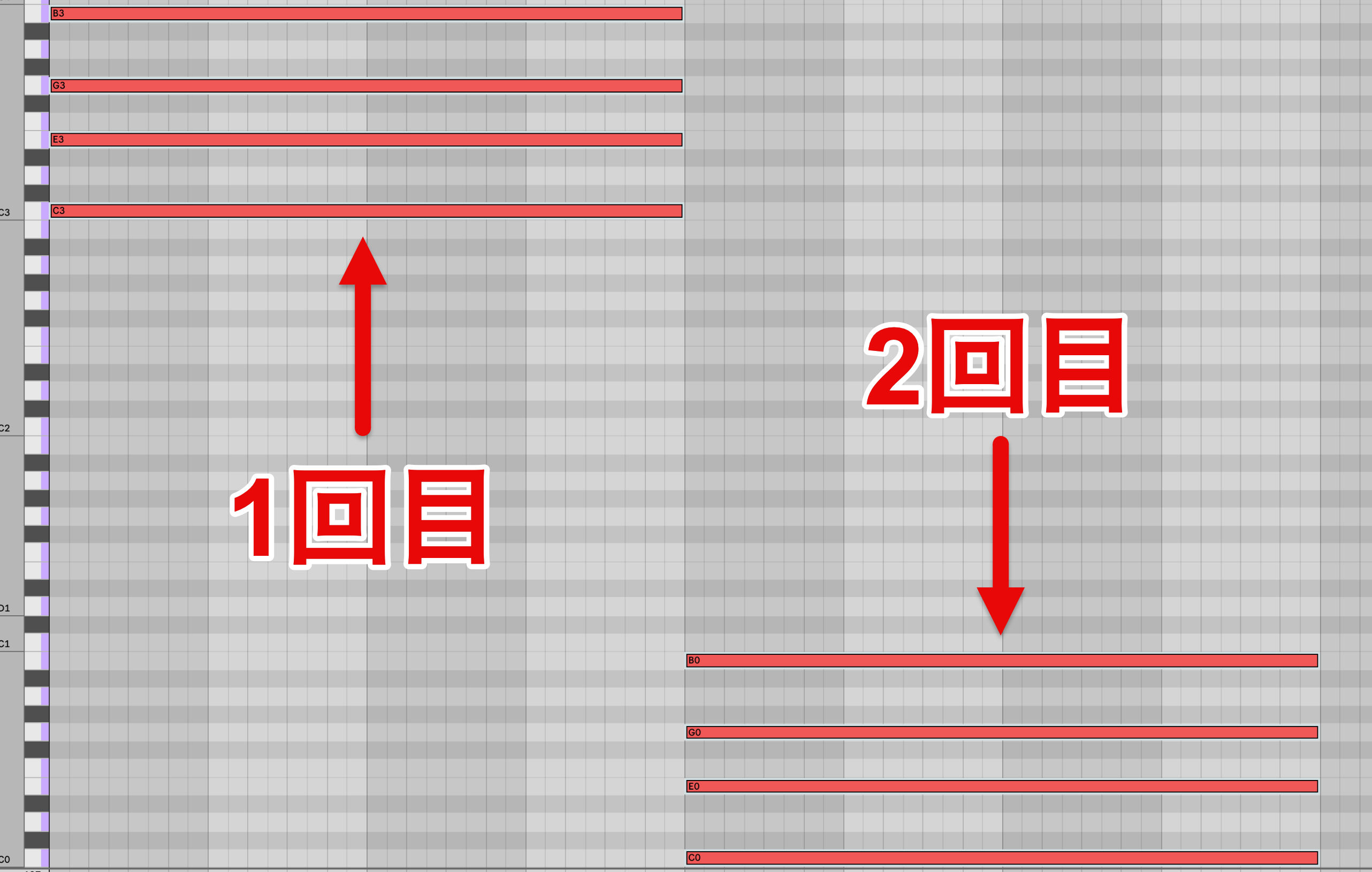

ロー・インターバル・リミットをご理解いただくために、まずは2つのCmaj7コードをお聴きください。

1つ目

2つ目

1つ目は綺麗ですが、2つ目は同じコードとは思えないほど聞き苦しい響きですよね?

ピアノロールで確認してみましょう。

低音は、近い音同士で重ねた場合、濁って響いてしまうことがあります。

それを防ぐ基準として、低音がどのくらい離れた音となら重ねても濁らないかの限界を定義したものが「ロー・インターバル・リミット」です。

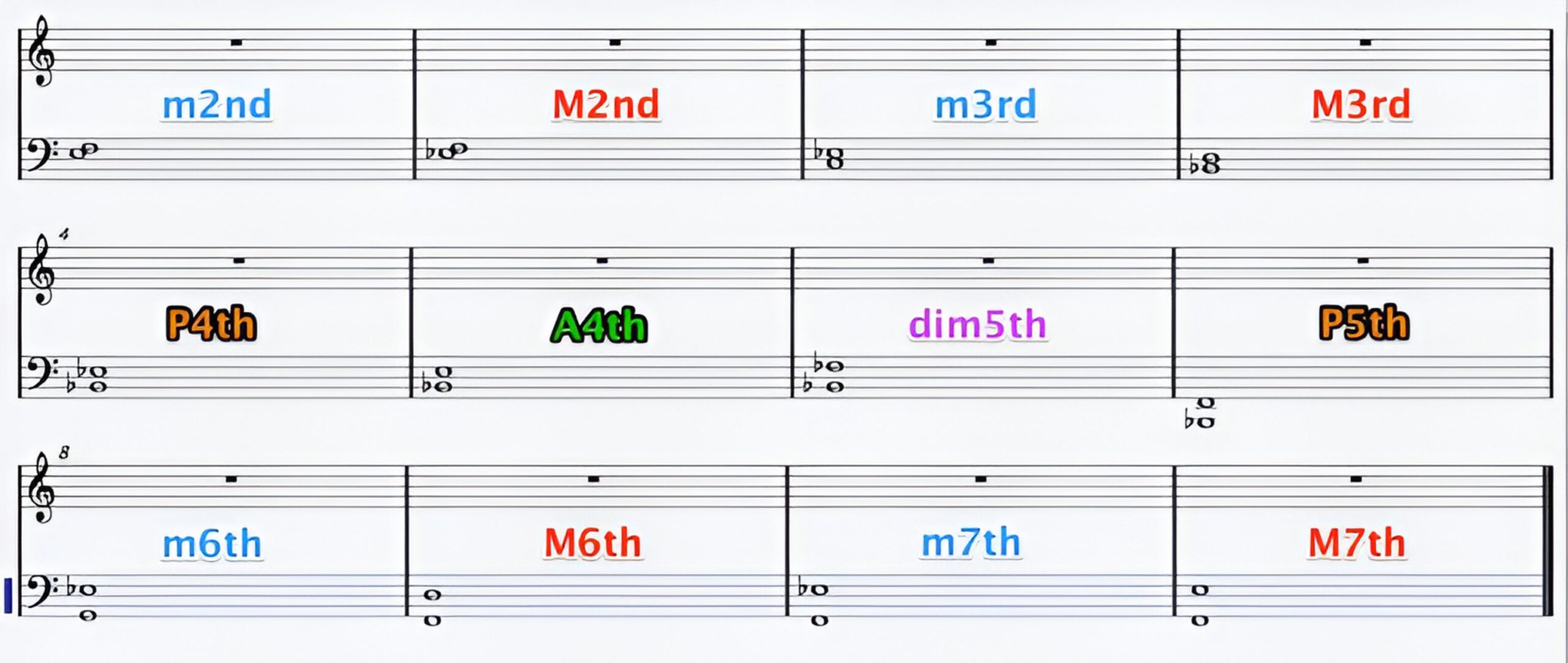

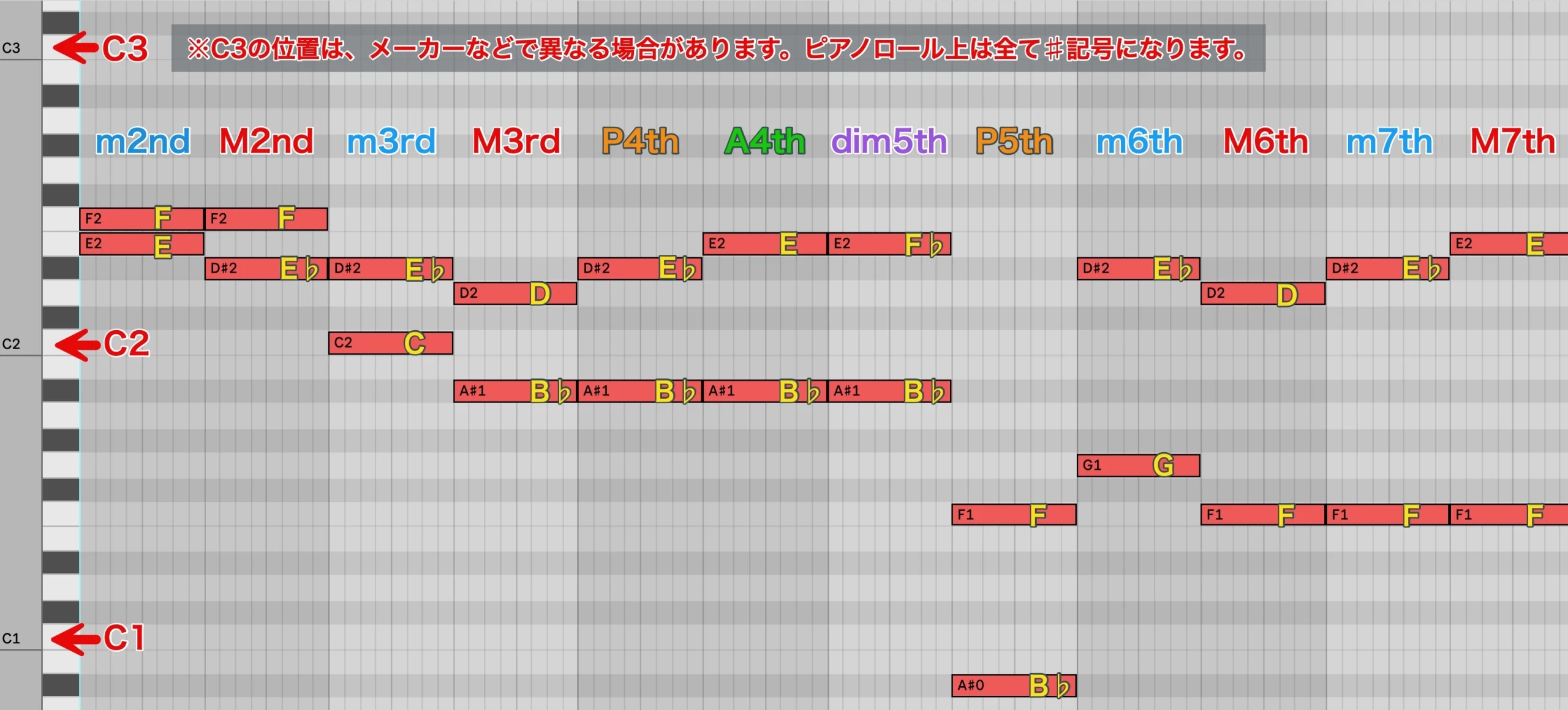

一般的な定義としては、以下がそれぞれのインターバルの”限界”(最低域)となり、それより低くなると濁るとされています。

ここではC3を真ん中のドとします。

厳格な定義は楽器によって違ったり、あえて濁るとされている音域を使用している楽曲もあります(ホラー系のBGMなど)。

とはいえ、やはりある程度の基準を意識しておくことは必要です。

作曲やアレンジをしている際に響きが変だなと感じた場合は、このロー・インターバル・リミットを思い出してください。

次回は、ダイアトニック関連の解説に戻ります。

皆さんは音楽の勉強中に、IIm7やIVなど、ローマ数字を見たことはあるでしょうか?

ダイアトニックコードをより身近に感じられるようになる、大変優れた表記法です。

きっとマスターしていただけますので、どうぞお楽しみに。