ピアノトラックとコード進行の作成|Logic Pro 11 の使い方

MIDIリージョンにコードを入力する

ここからはピアノの音色で「コード」を追加します。

コードは伴奏の要。追加することでより一層楽曲の雰囲気がくっきり見えてくるので、特にビギナーの方は楽曲制作の早めの段階で入力しておくことがおすすめです。

ピアノ・ピアノロール 動画

ピアノトラックの作成

前回のドラムパターンに続いて、今回は「コード」と呼ばれる伴奏パートをピアノの音色で作成します。

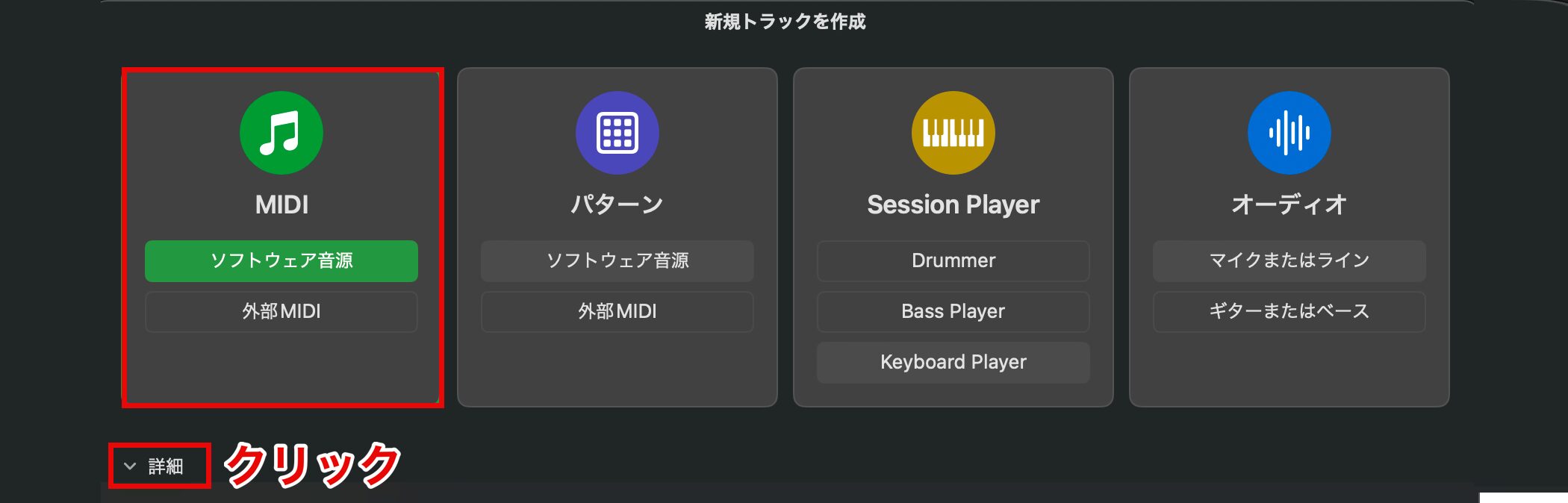

画面左上にある「+」ボタンをクリックすると、新規トラック作成ウィンドウが表示されます。

ここでは、MIDIトラックの「ソフトウェア音源」を選択します。

MIDIトラックは、様々な楽器の音で使用される基本のトラックです。

次に詳細を開きます。

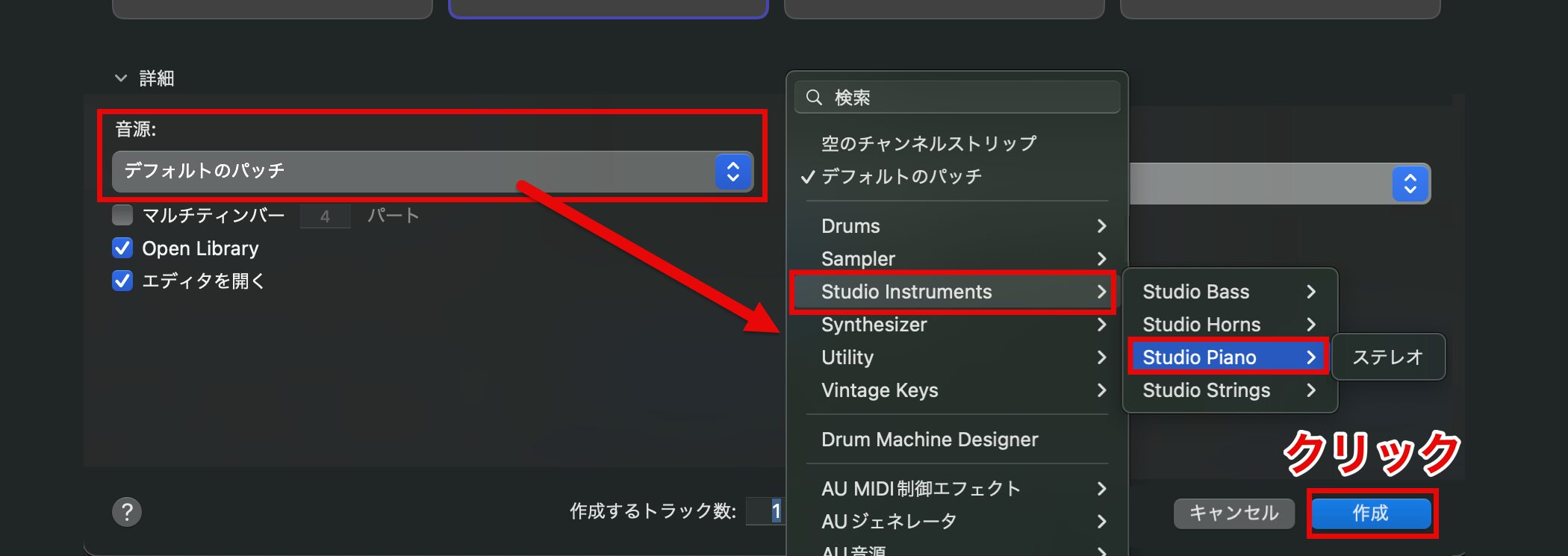

「音源」の項目から音色を選択します。

様々な楽器が選択できますが、今回は「Studio Instruments」から「Studio Piano」を選択し、「作成」をクリックします。

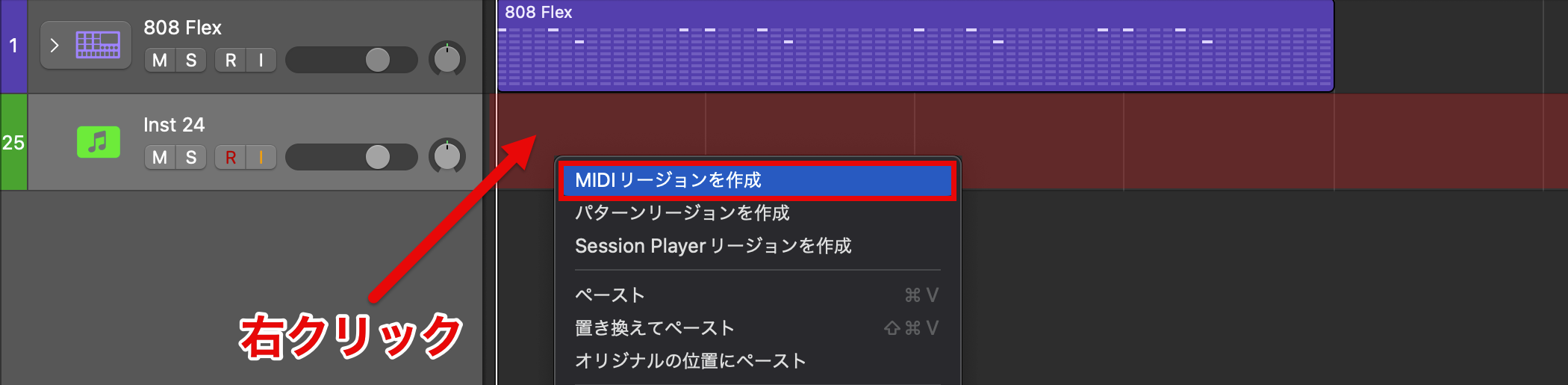

これまで同様に、リージョンを追加していきます。

右クリックのメニューから、ピアノ演奏を入力するのに適した「MIDIリージョンを作成」を選択します。

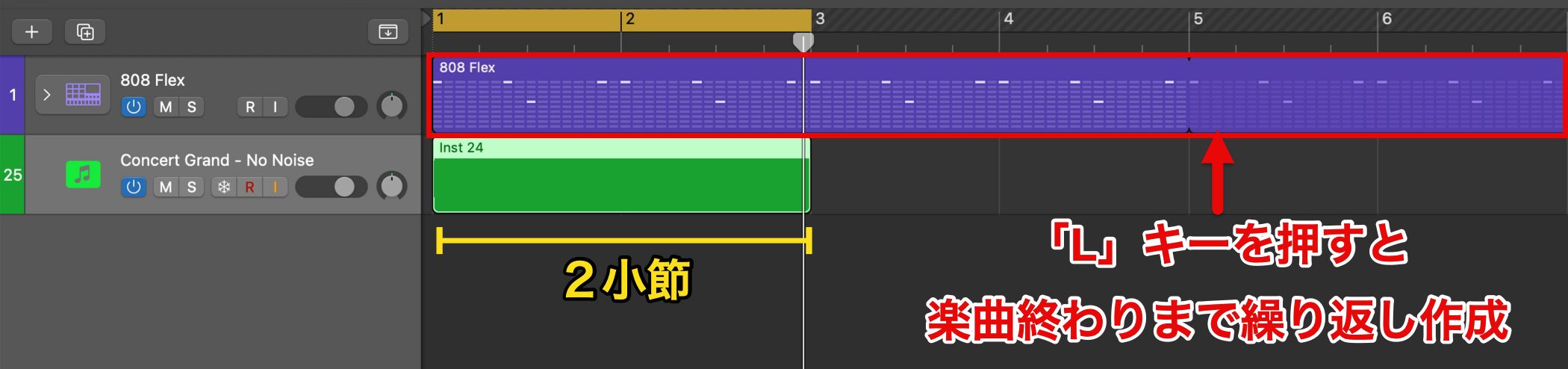

リージョン調整とループ作成

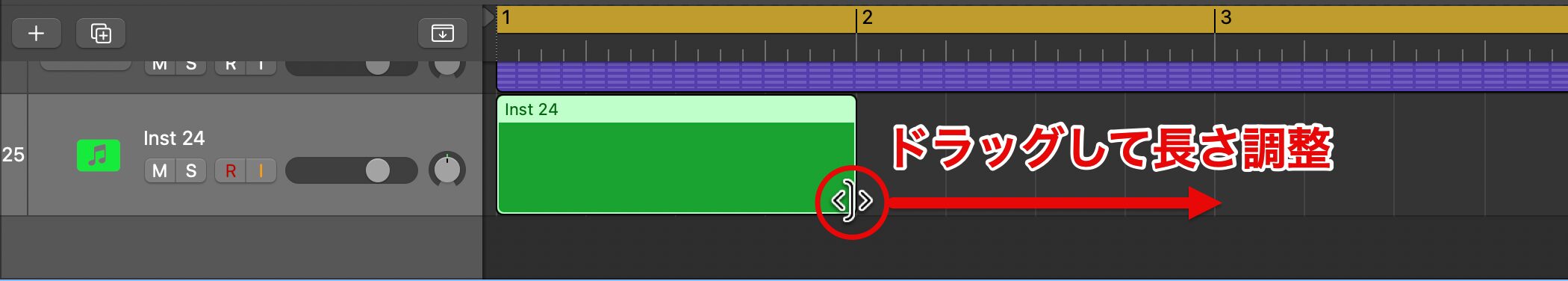

現在作成された1小節のリージョンでは長さが足りないため、もう少し伸ばしておきましょう。

リージョンの終端にカーソルを持っていき、左右の矢印が表示されるポイントを探し、ドラッグするとリージョンの長さを簡単に調整できます。

今回はリージョンの長さを2小節にします。

さらに準備として、常にドラムの音を聞きながら作業ができるよう、ドラムのリージョンを繰り返し配置していきます。

リージョンを選択し、ショートカットキー:Lを押すだけで、楽曲の終わりまでリージョンが作成され、繰り返し再生できます。

また、必要がなくなったら再度「L」を押すと、簡単に解除ができます。

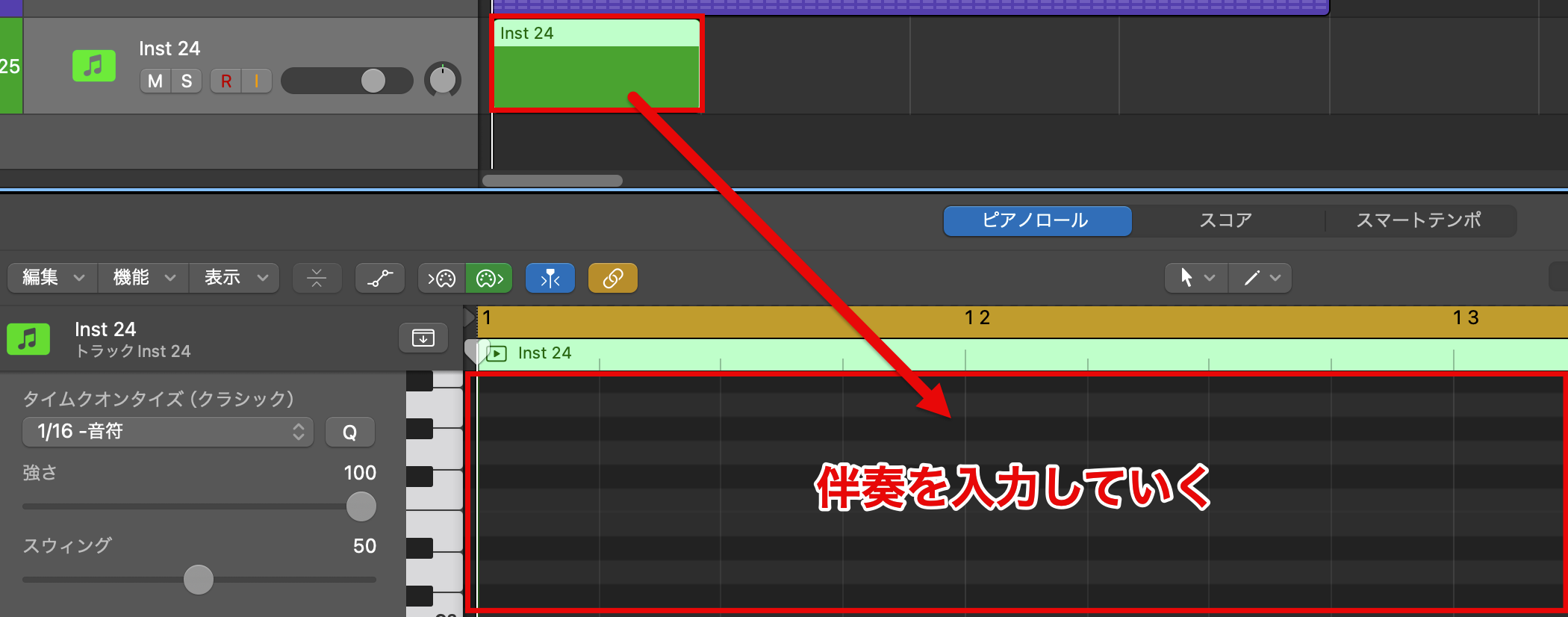

ピアノロール

作成されたリージョンにコードの伴奏を入力します。

リージョンをクリックすると、ピアノロールが表示されます。

もし表示されない場合は、リージョンをダブルクリックして開いてください。

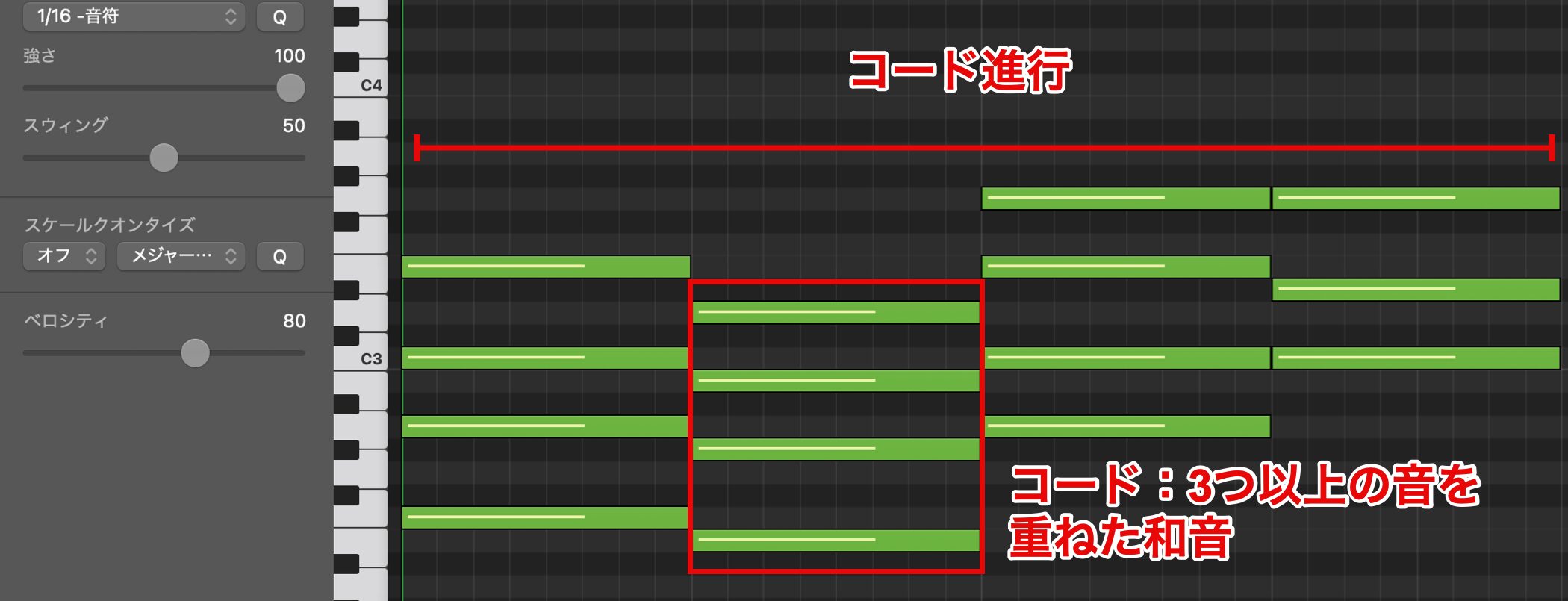

3つ以上の音を重ねた和音を「コード」と言います。

複数のコードを繋げたものは「コード進行」と呼ばれます。

コード進行によって、楽曲の明るさ、暗さ、盛り上がりなど、楽曲の雰囲気を左右します。

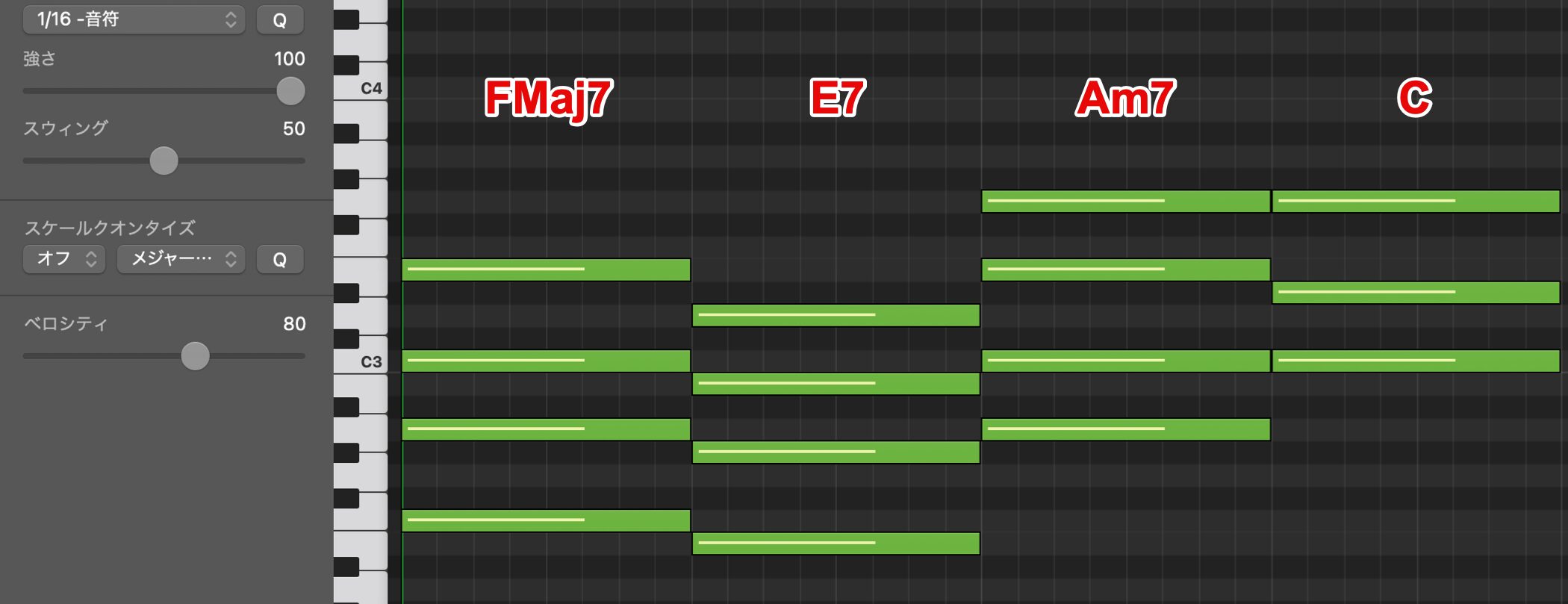

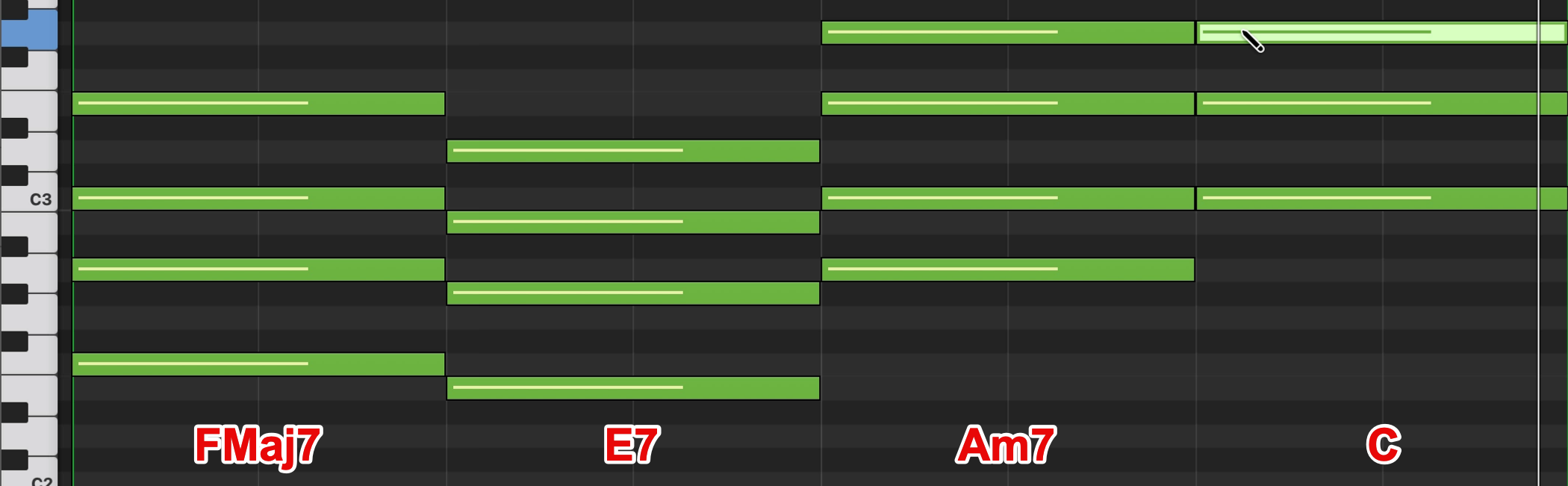

今回は、ポップス系の楽曲では定番のパターンの1つ、【Fメジャー7、E7、Aマイナー7、C】の4つのコードを使用していきます。

まずは、Fメジャー7というコードを入力していきます。

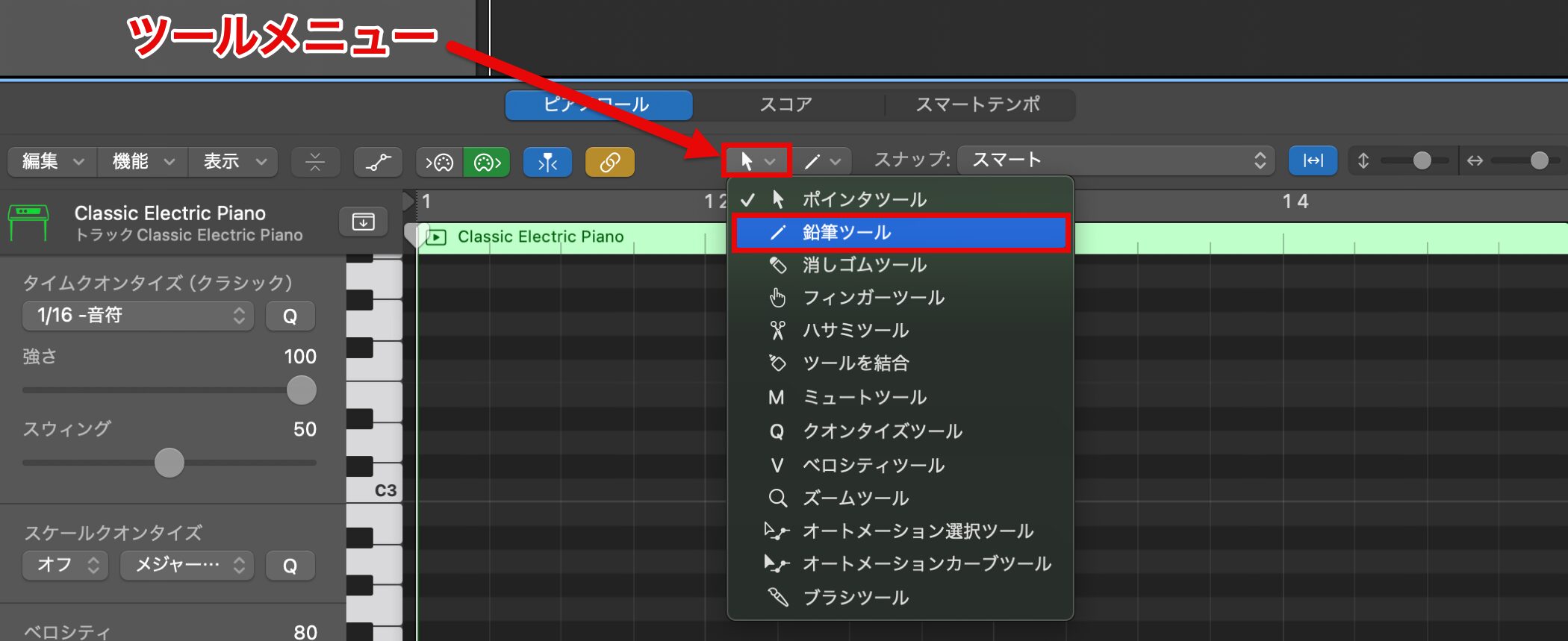

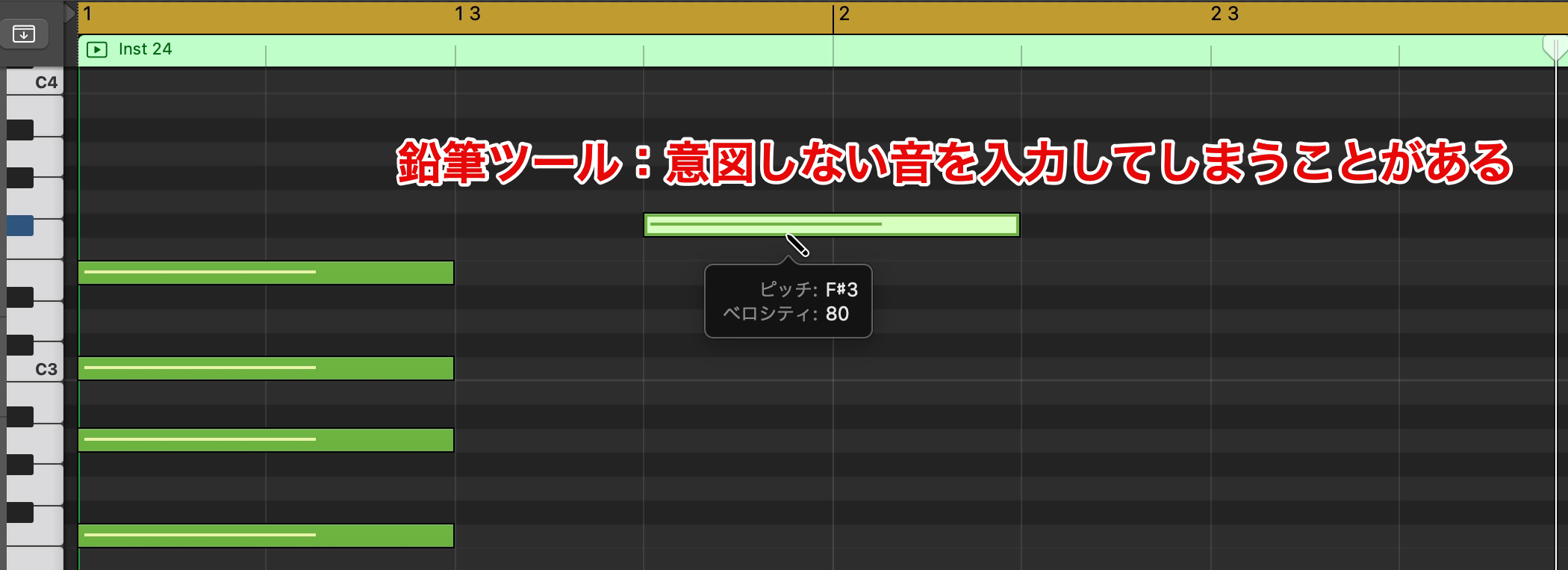

ピアノロールでは、ツールメニューから「鉛筆ツール」を選ぶと、好きな音の高さとタイミングで自在に音符を入力できます。

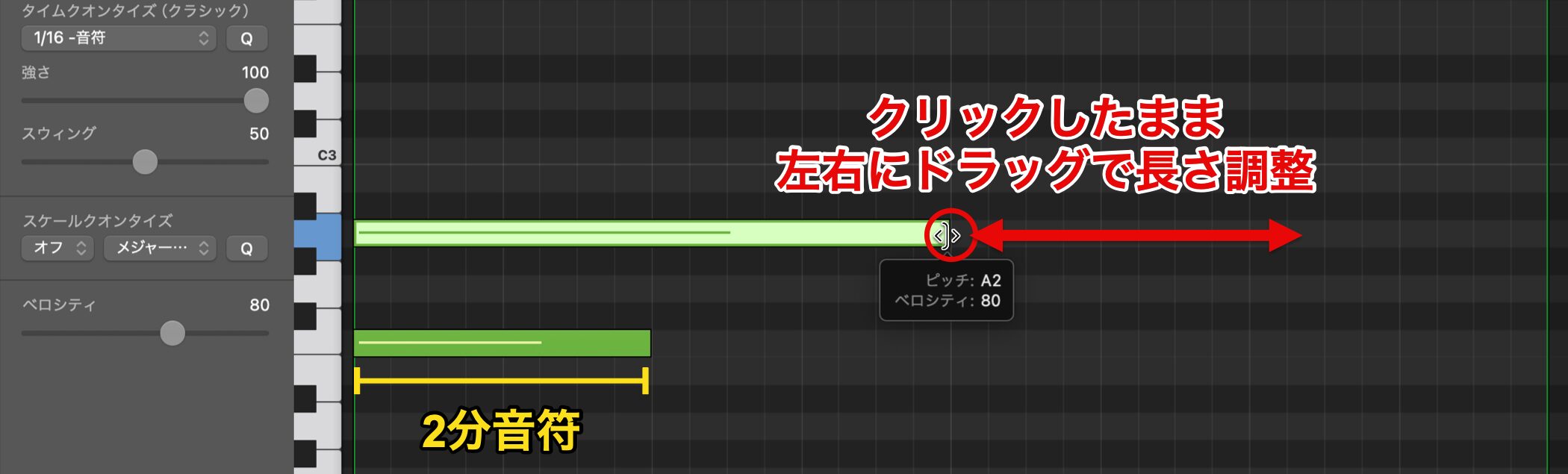

今回は、各コードを2分音符で入力したいと思います。

音の長さを変更する場合は、ノートの終端にカーソルを移動して、クリック後にマウスを離さずドラッグすることで調整できます。

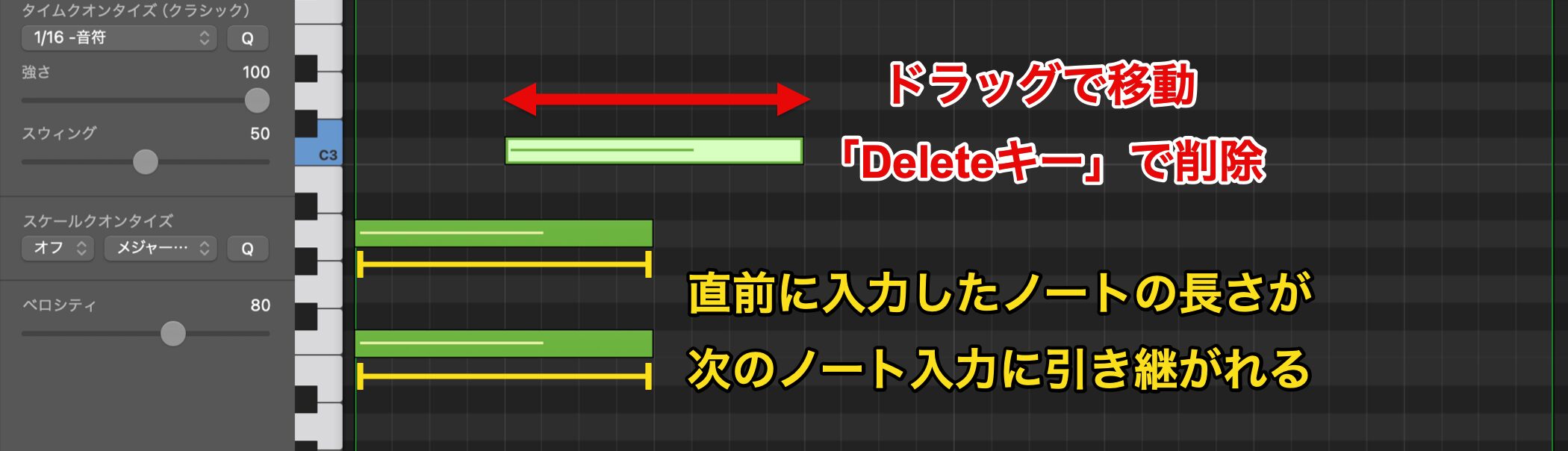

また、Logic Proでは、直前に入力したノートの長さが次の入力にも反映されます。

同じ長さで複数のノートを入力したい場合は、1つ目の音の長さをしっかりと設定しておくことをおすすめします。

誤って音符を配置してしまった場合でも、ノートをクリックしてドラッグで移動ができます。

不要なノートは、選択後にDeleteキーを押すことで削除できます。

ディビジョン(マス目)の変更

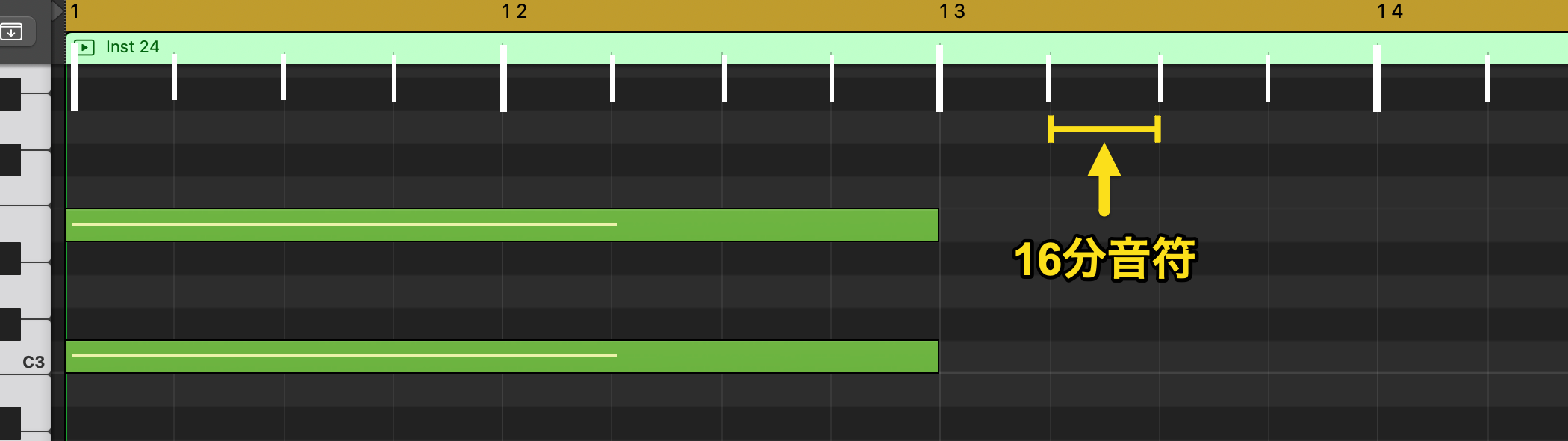

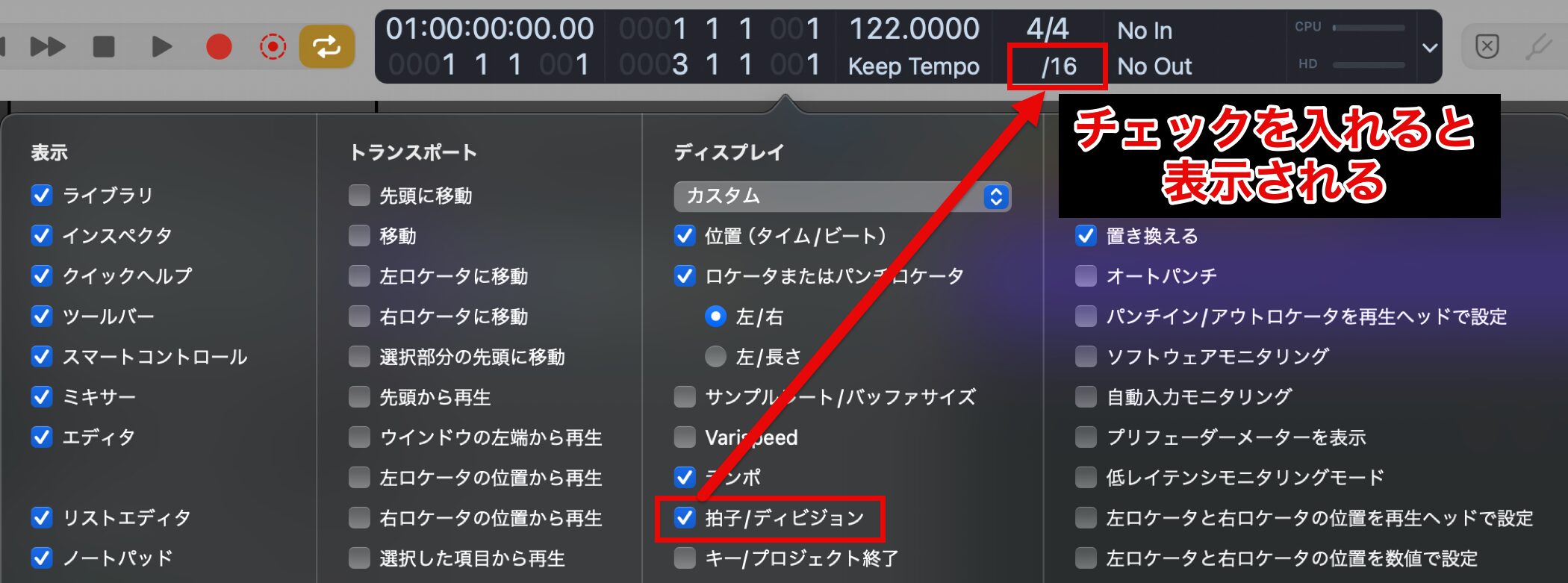

現在、ノート入力のマス目は16分音符単位になっていますが、コードのように長い音符しか入力しない場合は、あらかじめマス目を大きくしておくと効率的です。

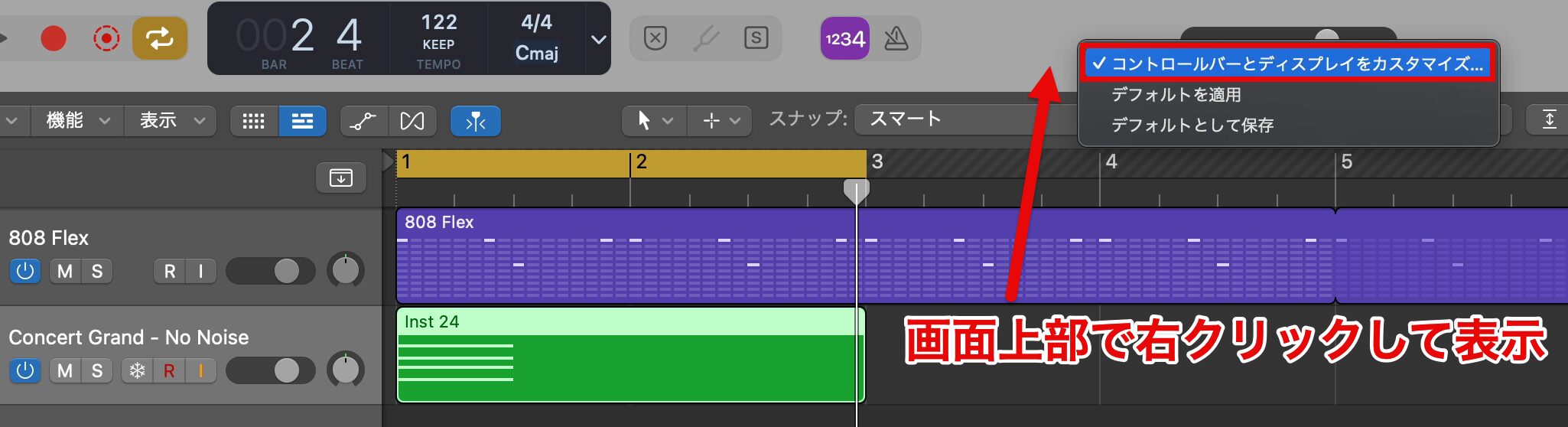

画面上部で右クリックし、「コントロールバーとディスプレイをカスタマイズ」を選択します。

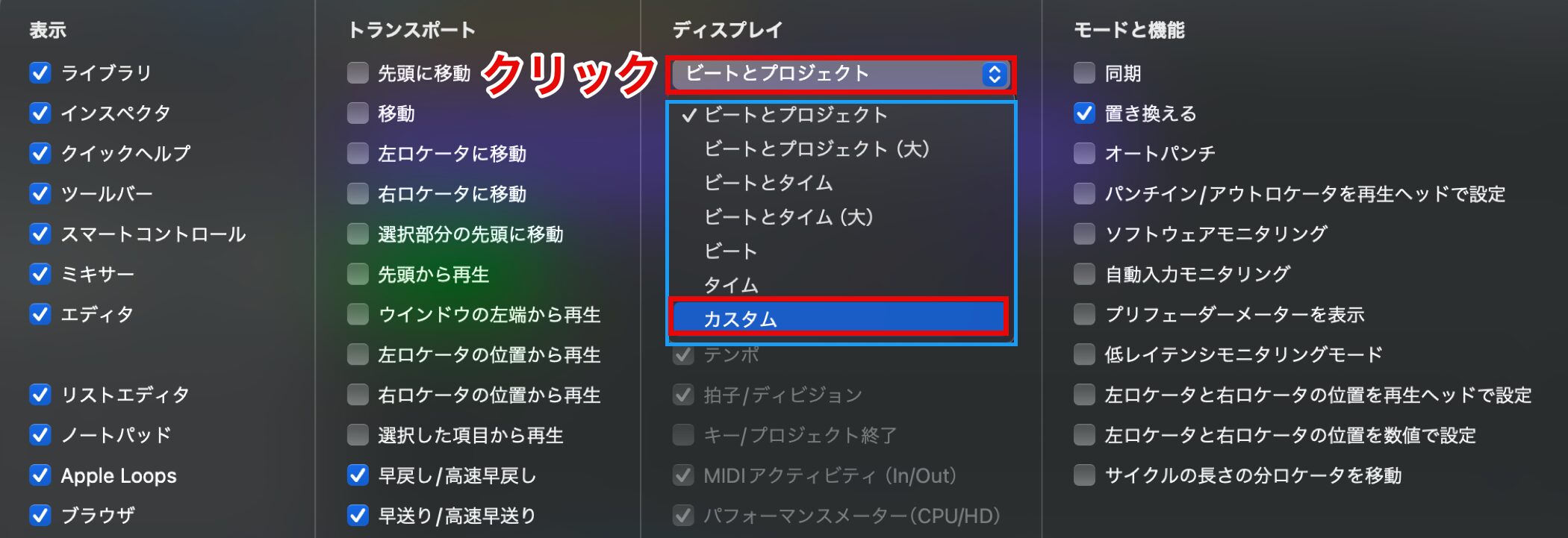

ディスプレイの「ビートとプロジェクト」をクリックし、一覧から「カスタム」を選択します。

「拍子/ディビジョン」にチェックを入れると、マス目の細かさを調整するディビジョンを変更できるようになります。

現在選択されている16分音符以外にも、4分音符や8分音符、12や24といった三連符にも対応しています。

ここでは、一番大きな4分音符を選択し、続きのコードを入力します。

効率的なクリックツール

鉛筆ツールは大変便利ですが、クリックだけで音が入力されるため、意図せず音を追加してしまうことがあります。

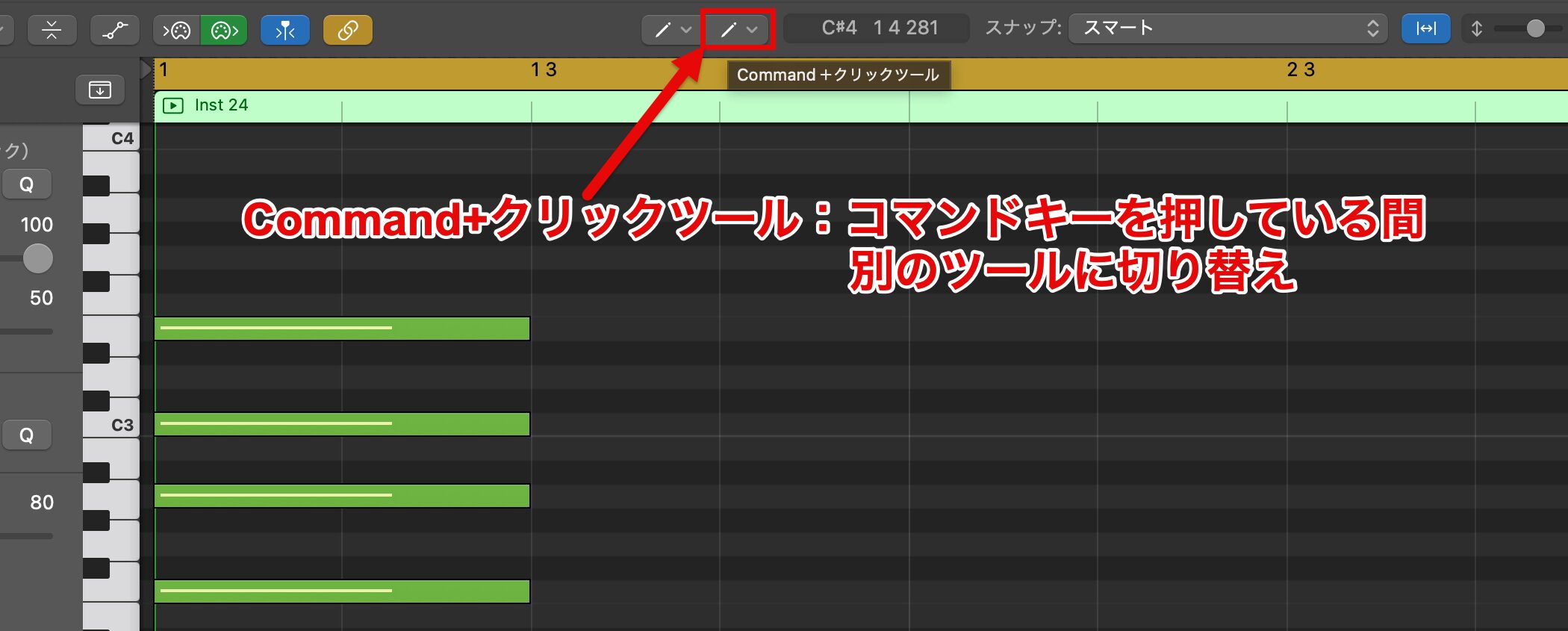

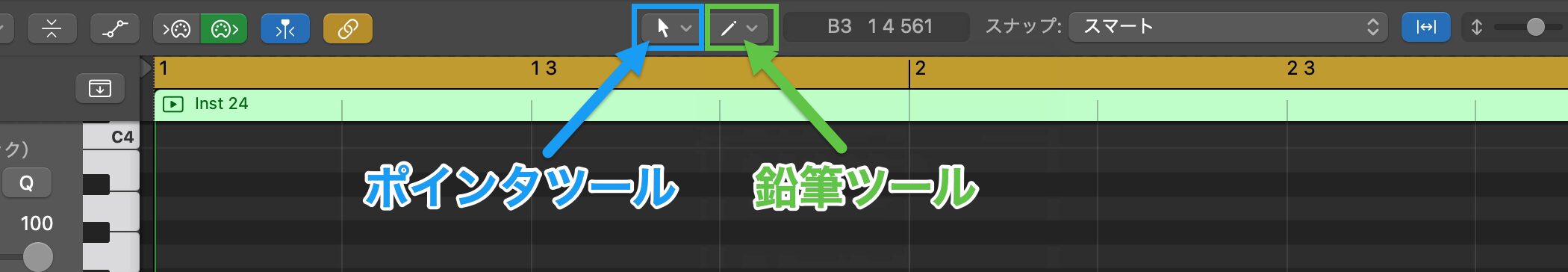

この問題を解決するには、ツールメニューの隣に表示される「Command+クリックツール」を使用します。

この機能は、コマンドキーを押している間だけ別のツールに切り替えることができます。

メインには「ポインタツール」、コマンドには「鉛筆ツール」を設定しておくことで、音を入力するときのみ鉛筆ツールに素早く切り替えることができるため、作業効率が向上します。

続いて、E7、Aマイナー7、Cのコードを入力していきます。

最後に、ここまで入力した内容を聴いてみましょう。

▶︎コードを追加した状態