Logic Pro 10.8.1| 抑えておくべき新機能まとめ

音楽制作のトレンドを取り入れたアップデートが多数追加

「Logic Pro 10.8.1」のアップデートは、マスタリングの強化/サウンドクオリティの向上などマイナーアップデートとは思えないほどの充実した内容です。

今回は、特に注目すべき機能を厳選して紹介してきます。

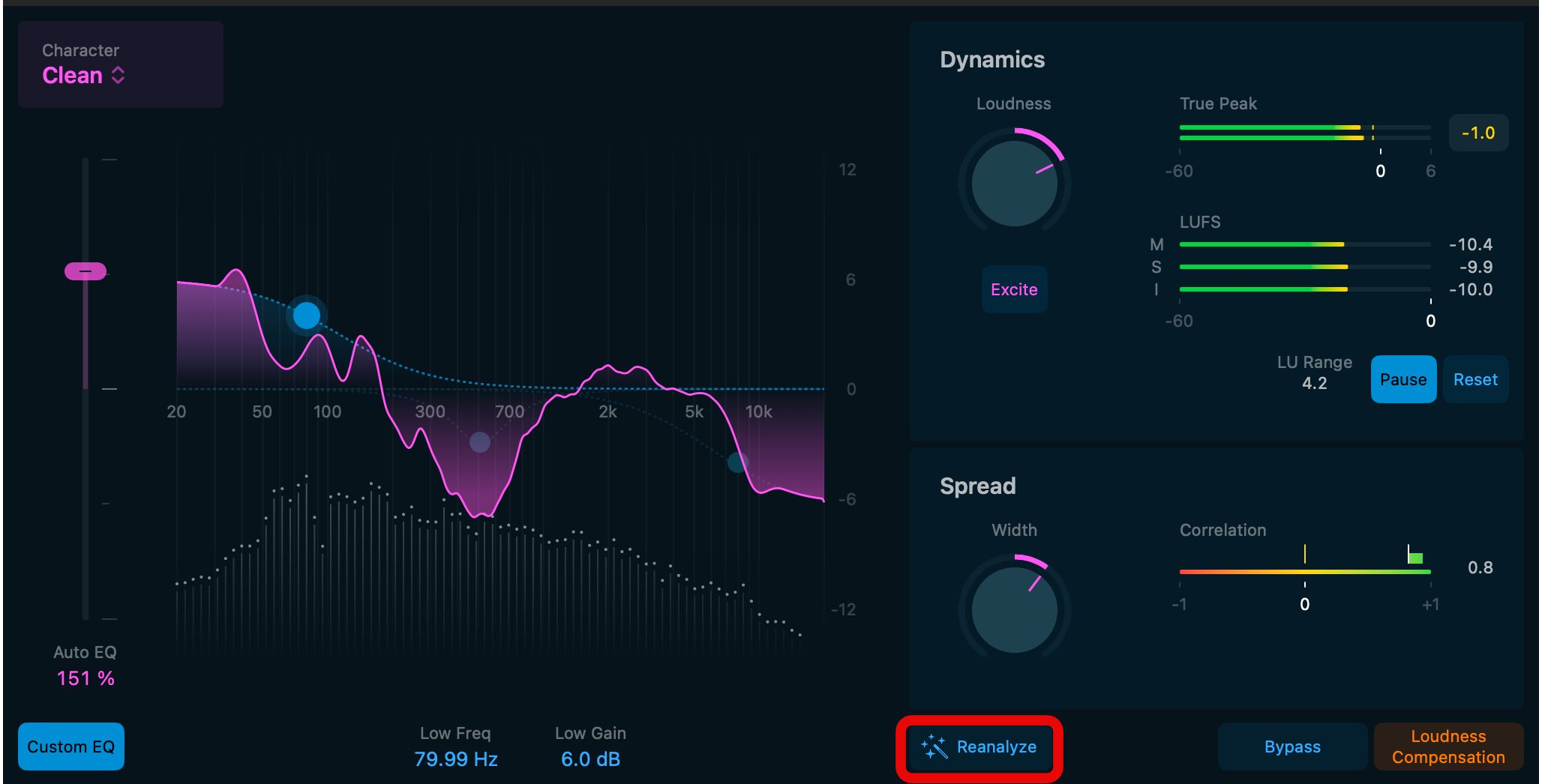

Mastering Assistant

アップデートの目玉の一つ「Mastering Assistant」は、プロジェクトを自動解析して最適なマスタリングを行ってくれる画期的な機能です。

操作は簡単です。

Stereo Outの”Mastering”セクションをクリックしてアクティブにしてプロジェクト全体の解析を開始します。

これだけで自動マスタリングが適用されます。

再生を行うとマスタリングアシスタント適用後のサウンドを確認できます。

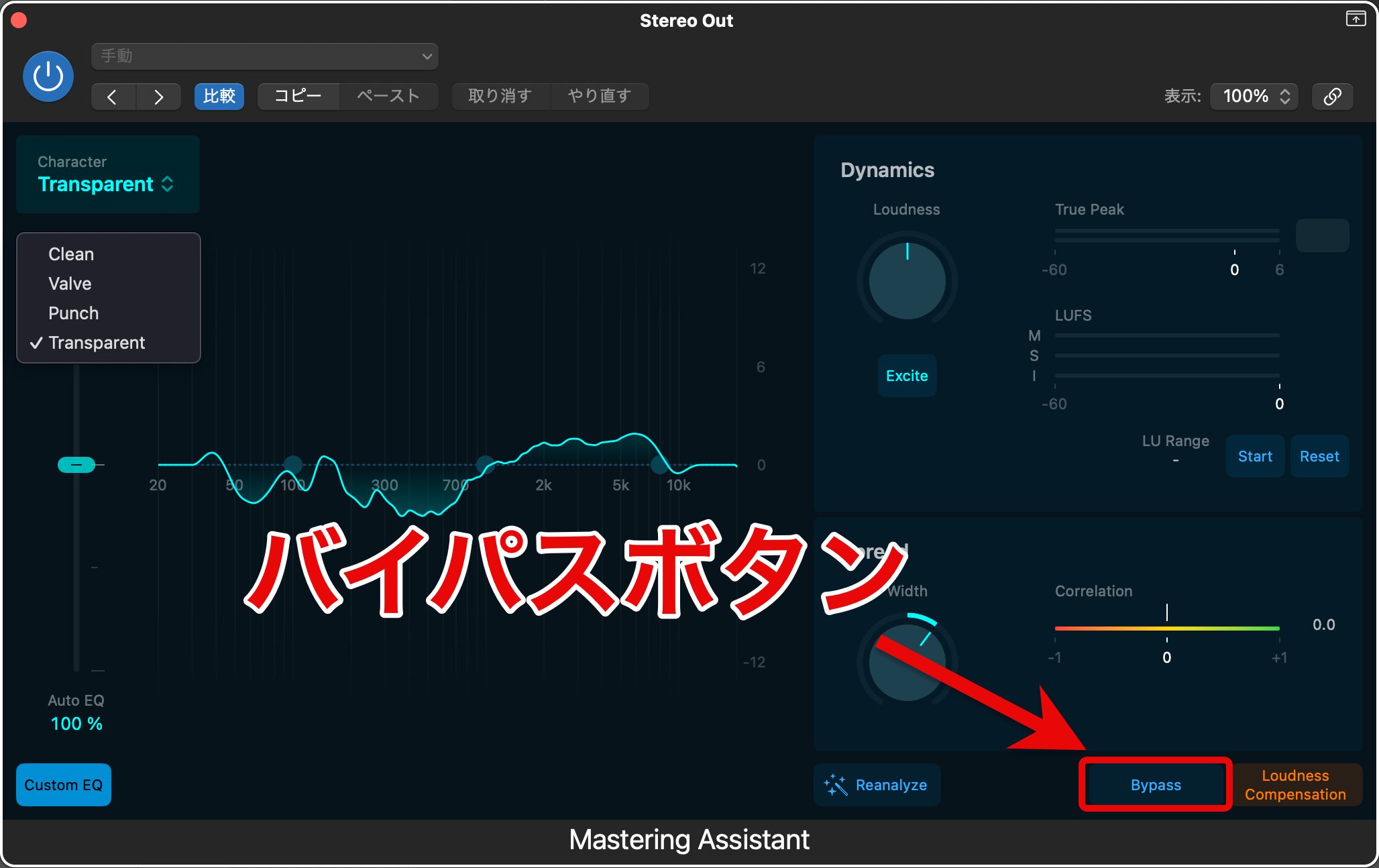

マスタリング処理前の状態を確認したい場合は、「Bypass」ボタンを点灯させて聴き比べることも可能です。

デモトラックを用いてバイパス状態とMastering Assistant適用後を比較してみましょう。

▶︎マスタリング適用前

▶︎マスタリング適用後

かなりのクオリティに仕上がる頼もしい機能です。

キャラクター選択

ウィンドウ左上に表示される「Character」は、サウンドの傾向を決定します。

- 「Valve」: 透明感とパンチの両方を備えたモード

- 「Punch」: ビンテージ真空管機器の温かみとキャラクターを付加したモード

- 「Transparent」: トランジェントを強調し、ミックスにパンチと明瞭さを加えたモード

- 「Clean」: ミックスが持つ自然なニュアンスを維持するモード

選択内容により仕上がりの雰囲気を変更することができます。

ただし、IntelベースのMacではAppleシリコン搭載Macから一部プリセットが省略されている点に注意が必要です。

EQセクション

「AutoEQ」は、スライダーを上下に動かすだけでサウンドの調整が行えます。

「CustomEQ」を使用すると、自動で処理されたEQカーブから3バンドで周波数の調整を行うことが可能です。

ダイナミクスセクション

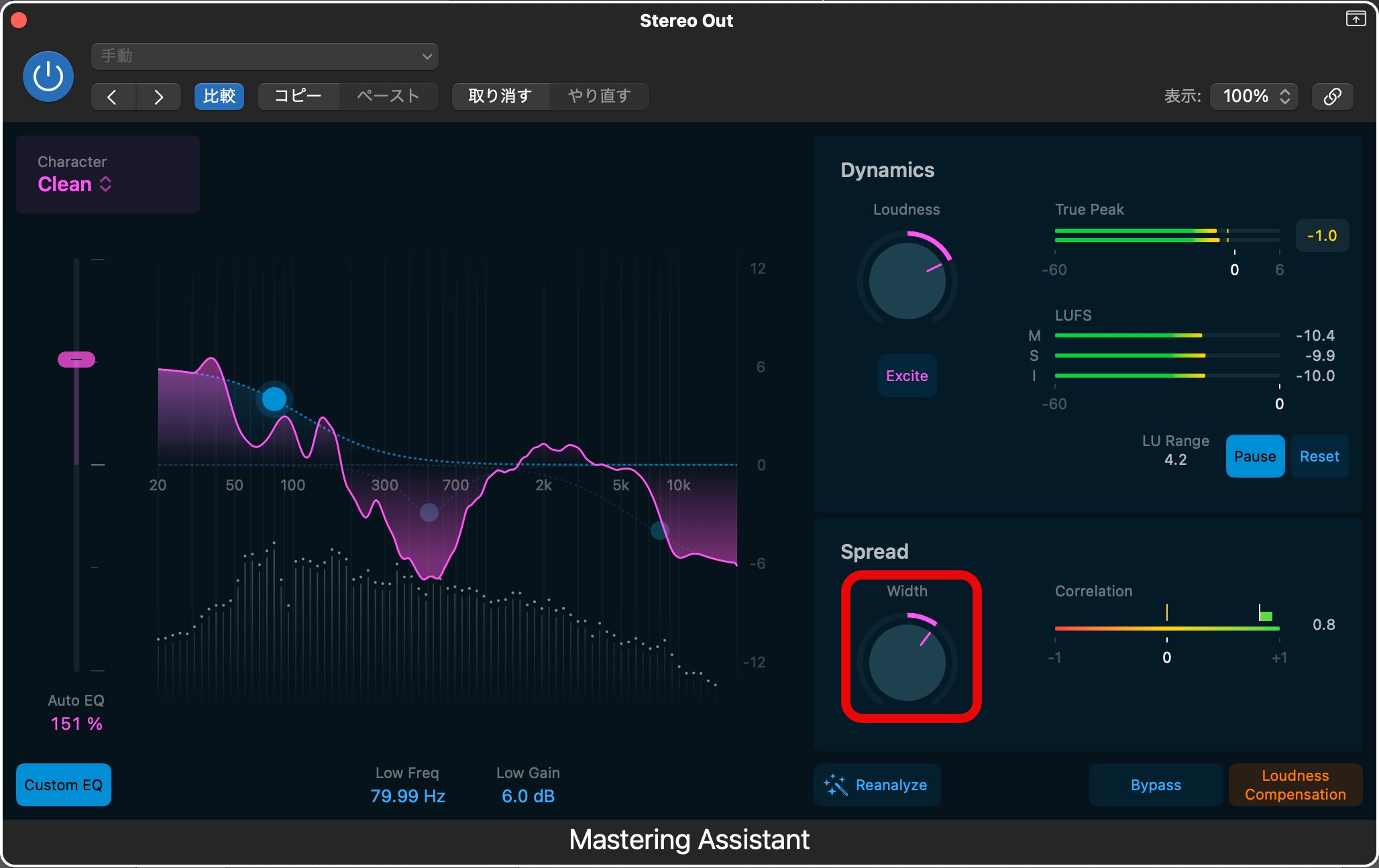

「Loudness」ノブを用いて、楽曲全体の音量感(ラウドネス)の調整が行えます。

ノブが中央の場合は、現代のストリーミングサービスで一般的なラウドネス基準「-14 LUFS-I」前後に調整されます。

これにより、適切なラウドネスが分からないというビギナーの方でも安心して使用できますね。

また、ノブの値を大きく変更しても極端な設定にならないので、感覚的に操作することが可能です。

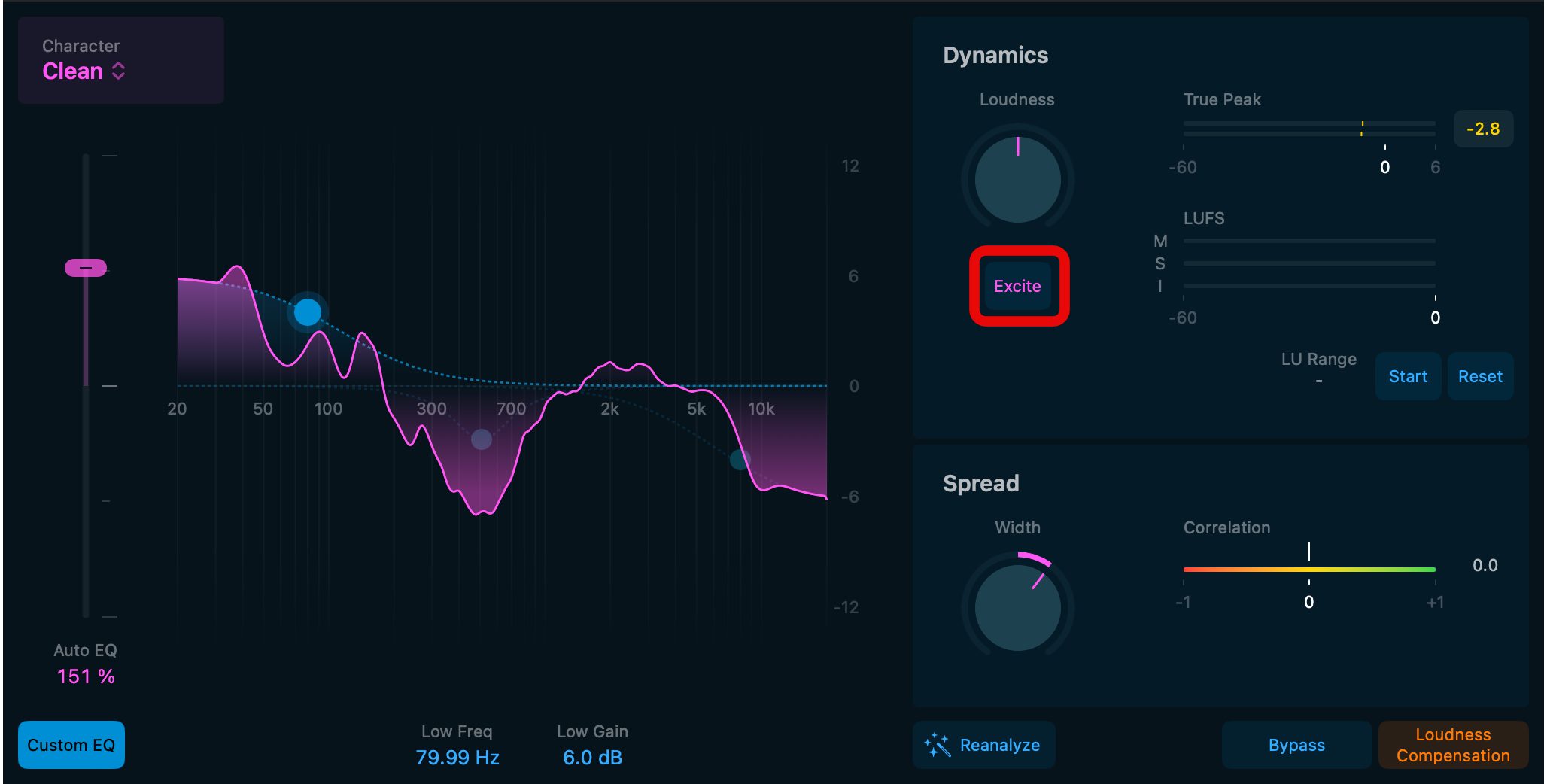

さらに、「Excite」機能を用いることで、高中域にサチュレーションを加わりブライトかつ煌びやかなサウンドを作り出すことができます。

▶︎Exciteを有効にした場合

ステレオ感の調整

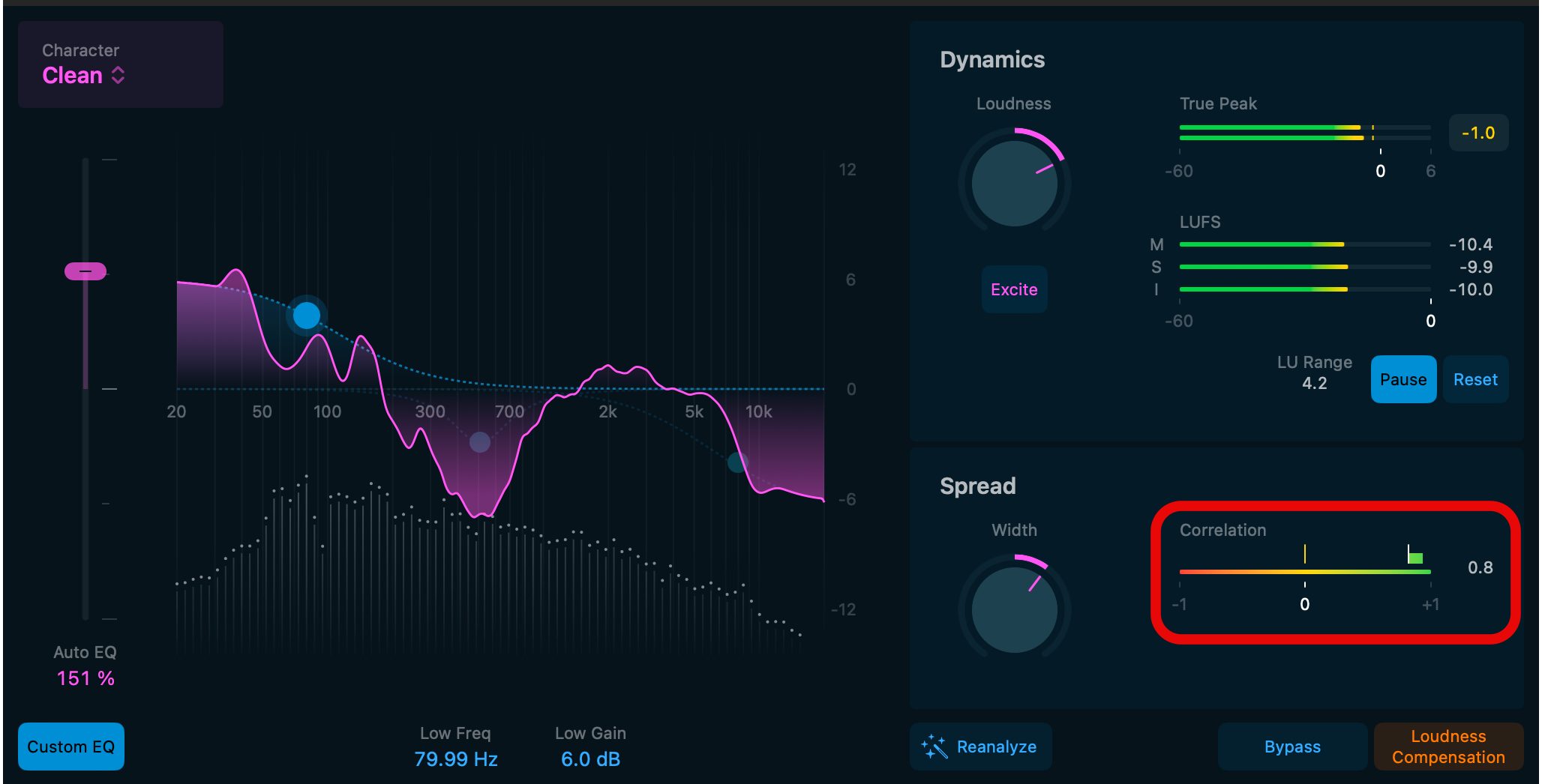

「Width」ノブを使って楽曲全体のステレオ感を調整できます。

右のCorrelation Meterから位相を確認します。メーターがプラスに働くほどモノラル感が強調されます。

基本的に0以上の値にある場合は、過剰な位相ズレが起きていないと判断できます。

これを確認しながら調整を行うと良いでしょう。

マスタリングの再分析

アレンジやミックスの変更後には、マスタリングの内容も変更する必要が出てきます。

“Reanalyze”機能から楽曲の再分析を行うことができます。

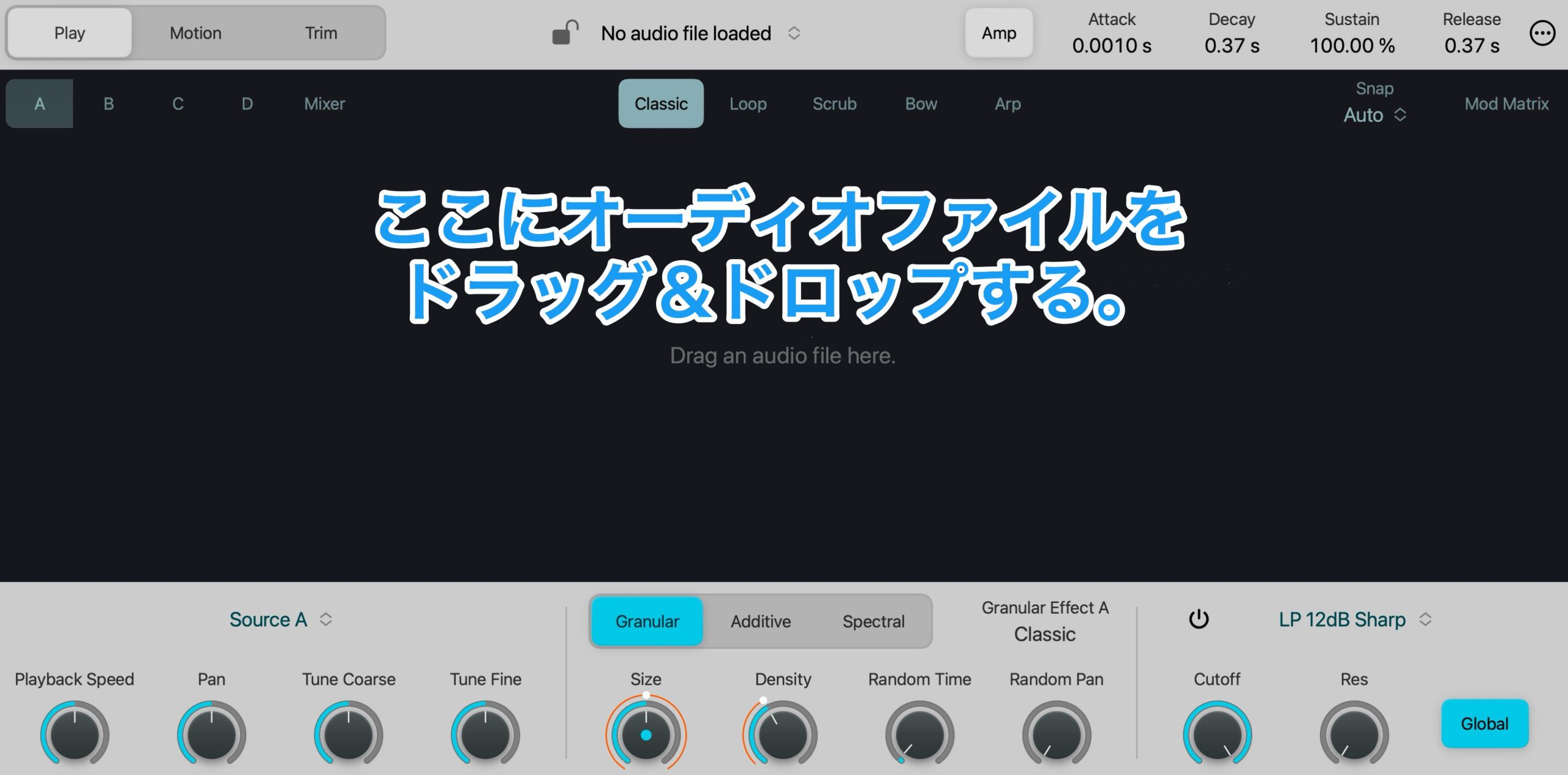

オーディオサンプルから新しい音色が作れるSample Alchemy

Sample Alchemyは、オーディオサンプルを使って新しいサウンドを合成するシンセサイザーです。

ウィンドウ中央にオーディオサンプルをドラッグ&ドロップし、その後3つの異なる合成モードから選択します。

各モードは

- Granular: サウンドを小さな粒(グレイン)に分割し、それらを再配置して新しいサウンドを作成する合成方法

- Additive: 正弦波などの基本波形を組み合わせて、新しいサウンドを作成する合成方法

- Spectral: サウンドのスペクトル(周波数成分)を分析し、そのスペクトルを操作して新しいサウンドを作成する合成方法

このようにそれぞれ異なる特徴のサウンドを作ることができます。

シンセについてあまり詳しくないという場合は、サンプル読み込み後、設定を変更し好みのサウンドを探す使い方がおすすめです。

「A」「B」「C」「D」ソースを切り替え、それぞれに3種類のエンジンを適用して発音させることができます。

Sample Alchemyには5つの異なる再生モードが用意されており、目的のサウンドに適したものを選択する必要があります。

再生モードはそれぞれ

- Classic: サンプルの最初から最後まで再生

- Loop: サンプル内の定めた範囲をループ再生

- Scrub: 定めた場所(瞬間)のみを再生

- Bow: 弦楽器の演奏のような弓の動きで再生

- Arp: サンプルのさまざまな部分を循環するノートの繰り返しパターンを再生

またSample Alchemyで作ったサウンドは、プリセットとして保存することができます。

Logic Proに付属するシンセサイザー「Alchemy」でも使用することができる点も嬉しいですね。

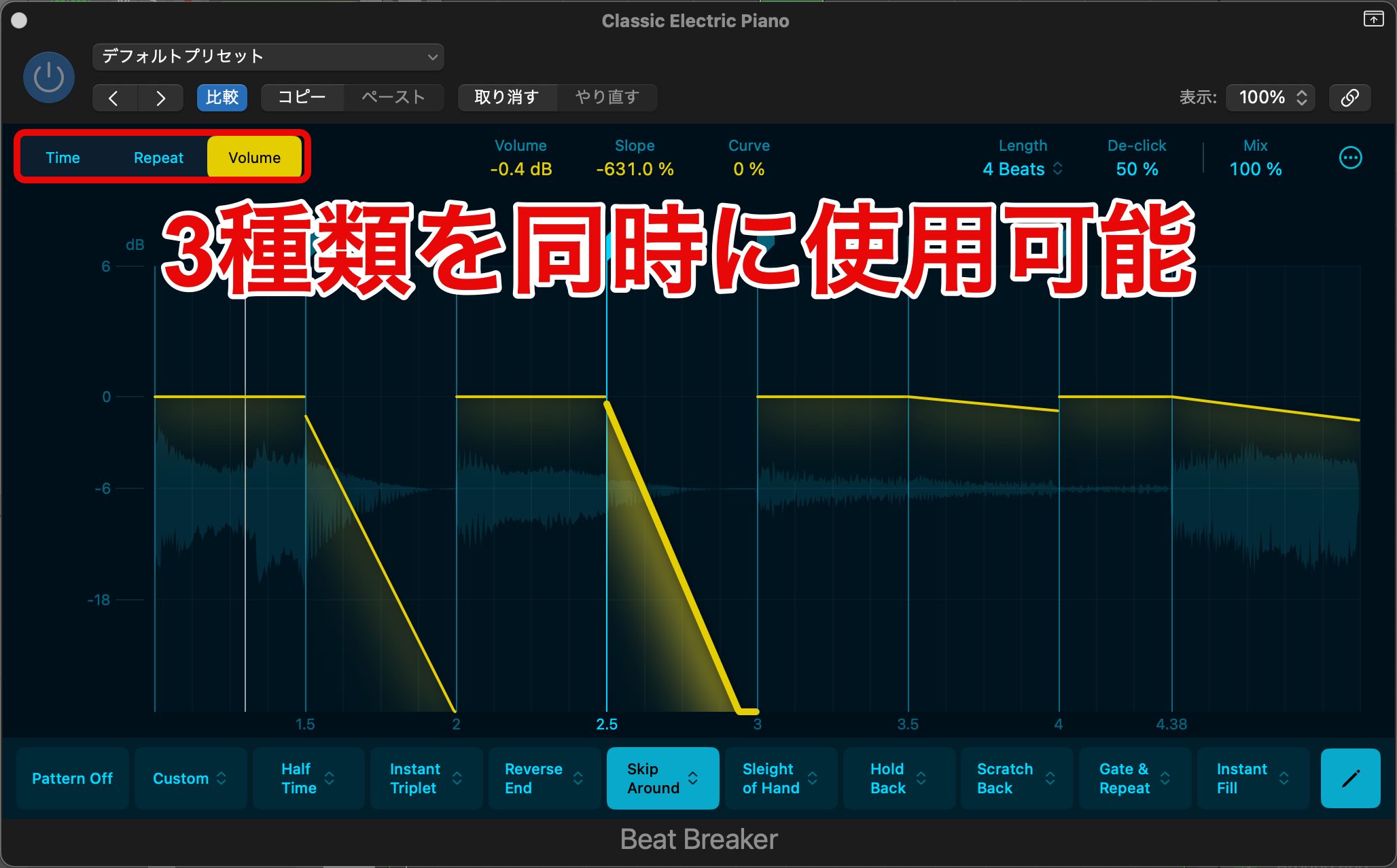

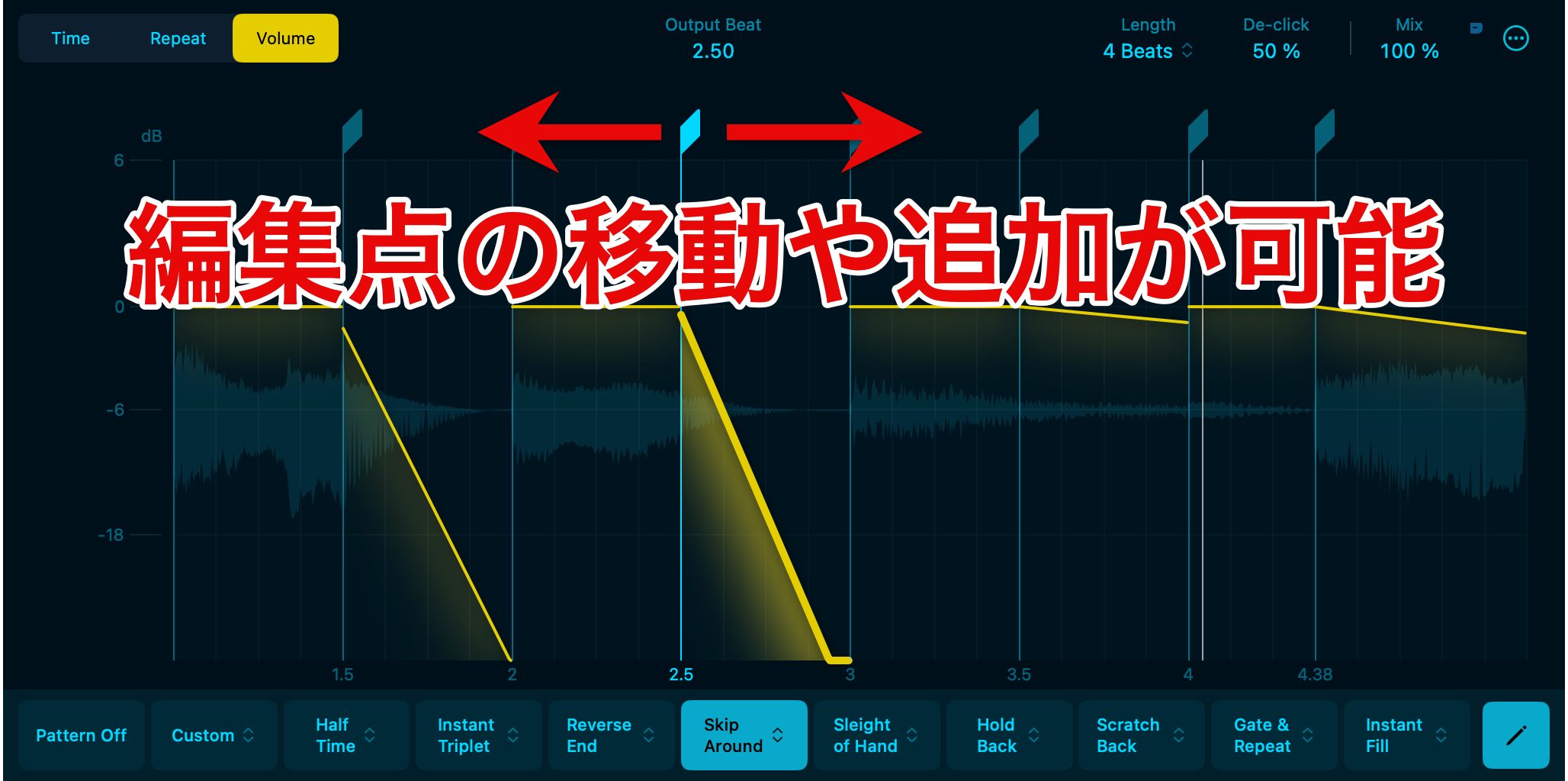

オーディオを自在にアレンジできるBeat Breaker

Beat Breakerは、オーディオ素材にアレンジを加えて新しい表現を可能にするエフェクトです。

ウィンドウ左上に表示される「Time」「Repeat」「Volume」からオーディオにどのような処理を行うのか?を指定します。

それぞれ独立した設定が可能です。

操作方法はシンプルで、全モードに共通してウィンドウ上部をダブルクリックすることで編集点を追加、または削除できます。

周期を変更したい場合は、右上の”Length”から任意の周期を選択することでさまざまな場面に対応できます。

あとは編集点の間に描写されるラインを自由に書き換えることで、サウンドに動きを与えていきます。

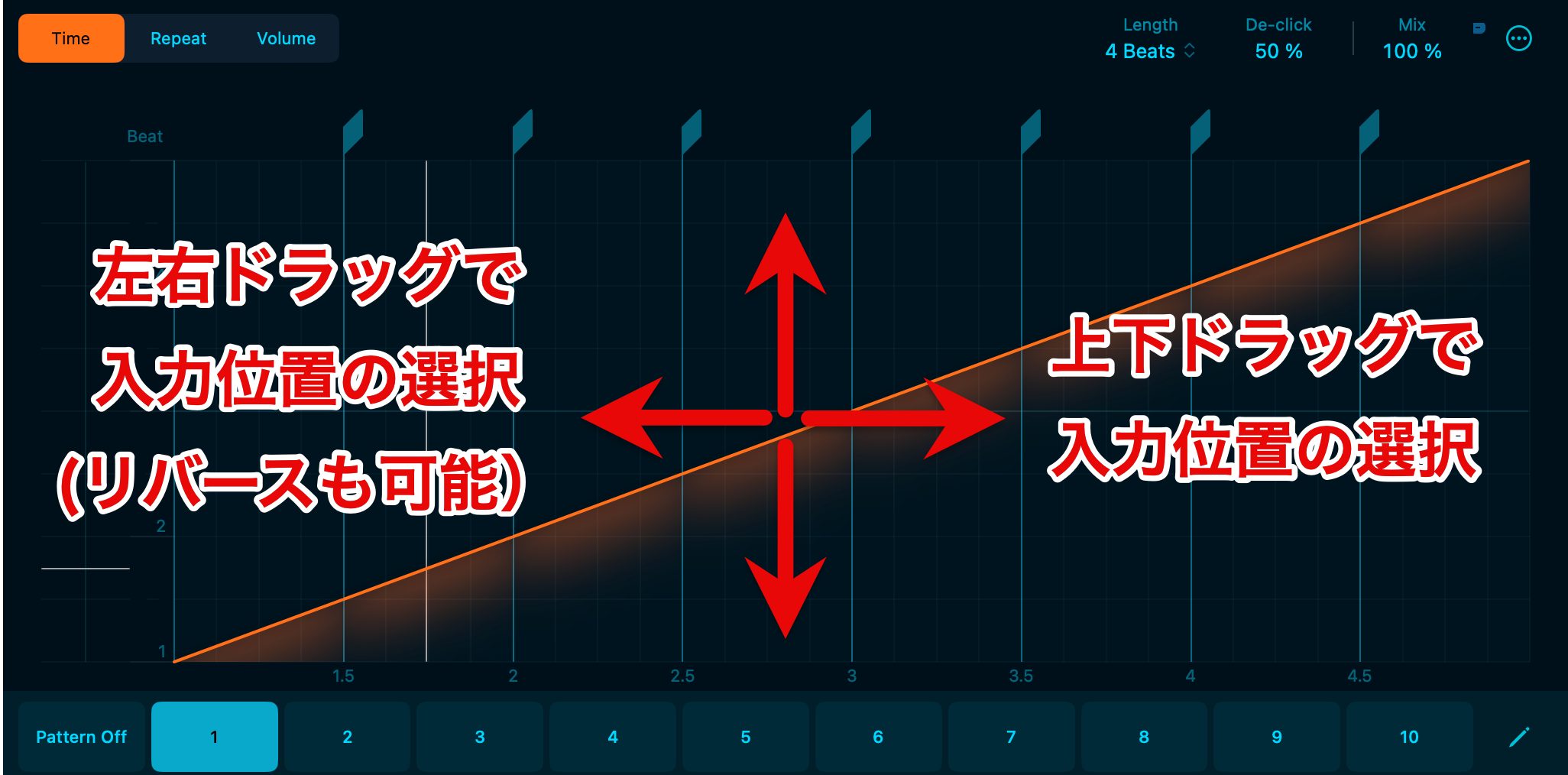

Time

“Time”モードはスライスしたビートの再生位置と再生スピードを変更することができます。

以下のポイントを押さえておけば大丈夫です。

- 編集点と編集点の間にある線(以下、編集線)を上下ドラッグして入力位置を変更

- 編集線を左右ドラッグして再生速度を調整

- 編集線を⌘を押しながら左右ドラッグしてカーブを調整

あとはサウンドを確認しながら好みで調整を行なってください。

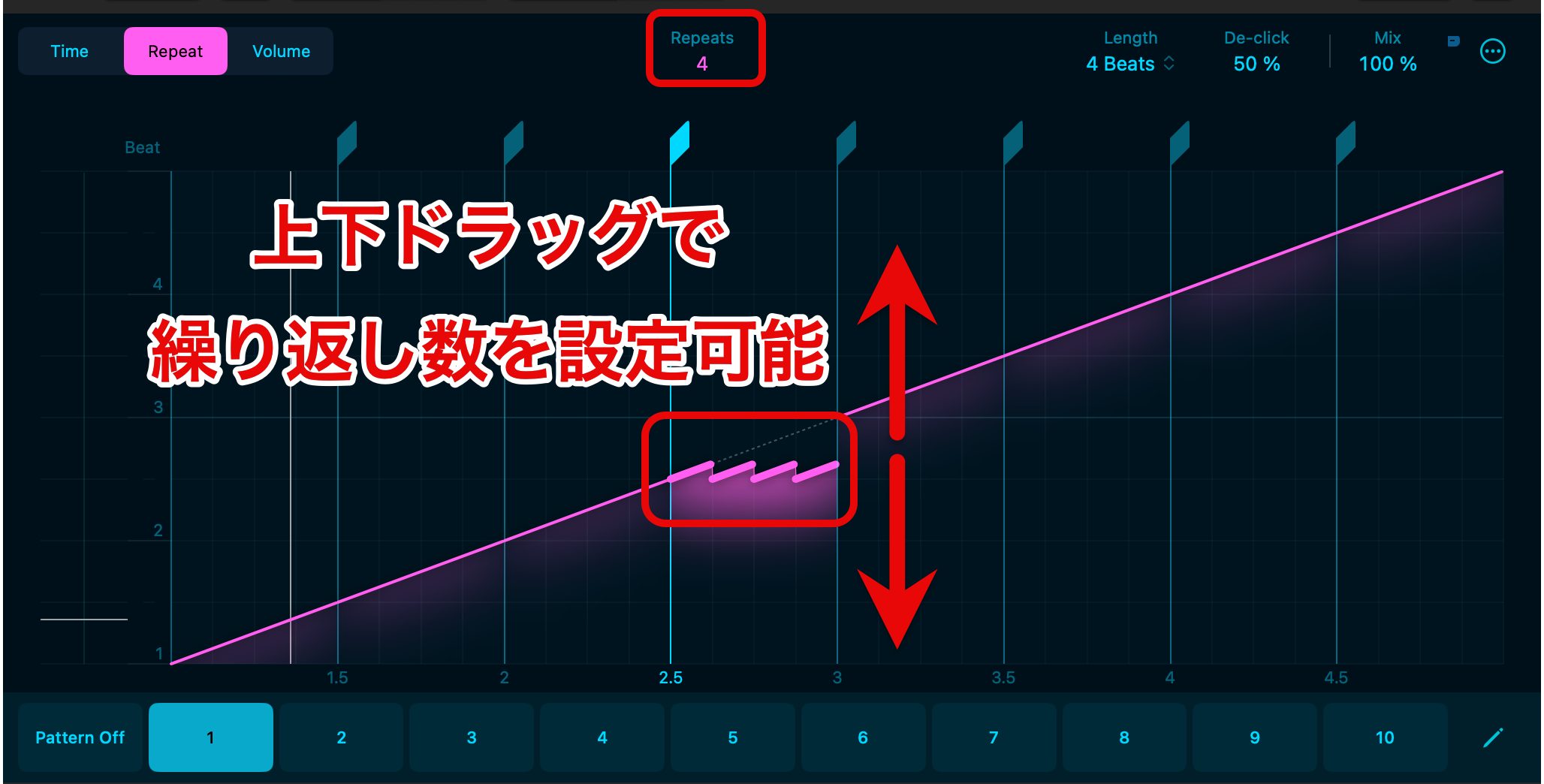

Repeat

“Repeat”モードではサウンドに反復やStatter効果を加えることができます。

スライスを上下させて繰り返し回数を指定でき、最大8つまでループを追加できます。

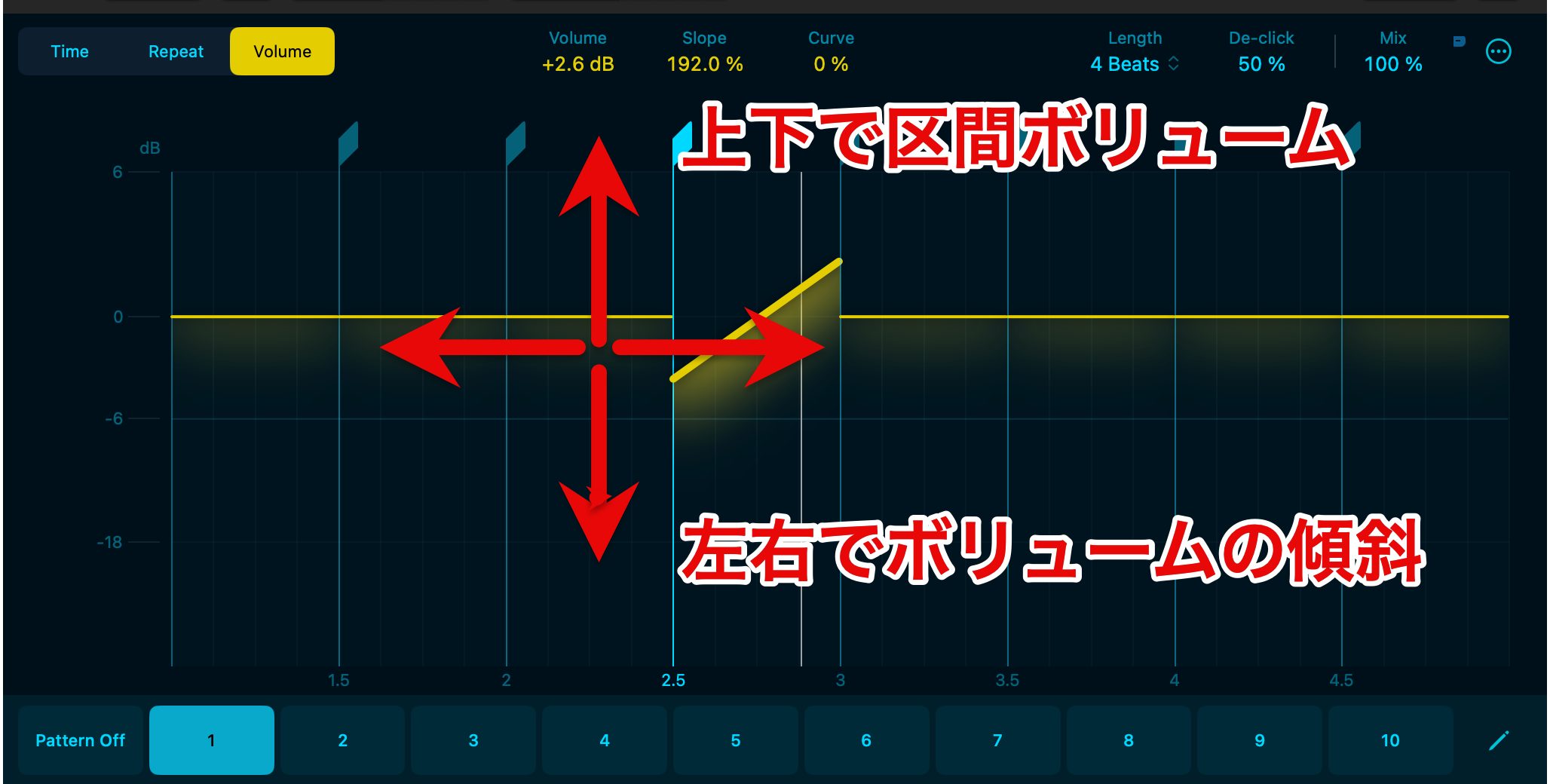

Volume

“Volume”モードは時間に沿ったボリューム変化を加えます。

編集線を上下左右、⌘キーを押した状態で左右ドラッグすることで、ボリュームに変化をつけることができ、Tremoloやダッキングなど、強制的にリズムニュアンスを加えるなど、近年のエレクトロミュージックでよく目にする表現を行うことができます。

編集系の新機能

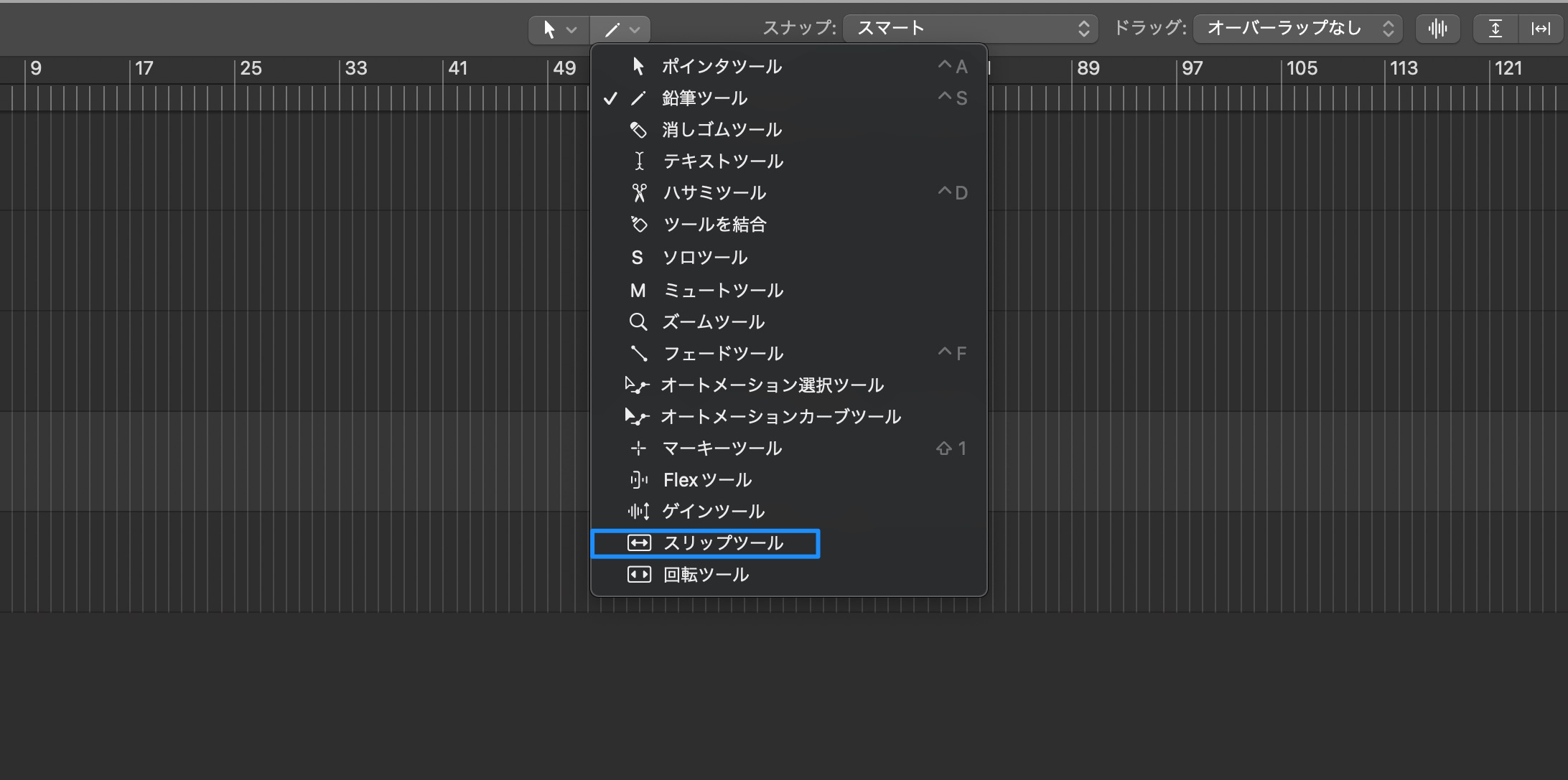

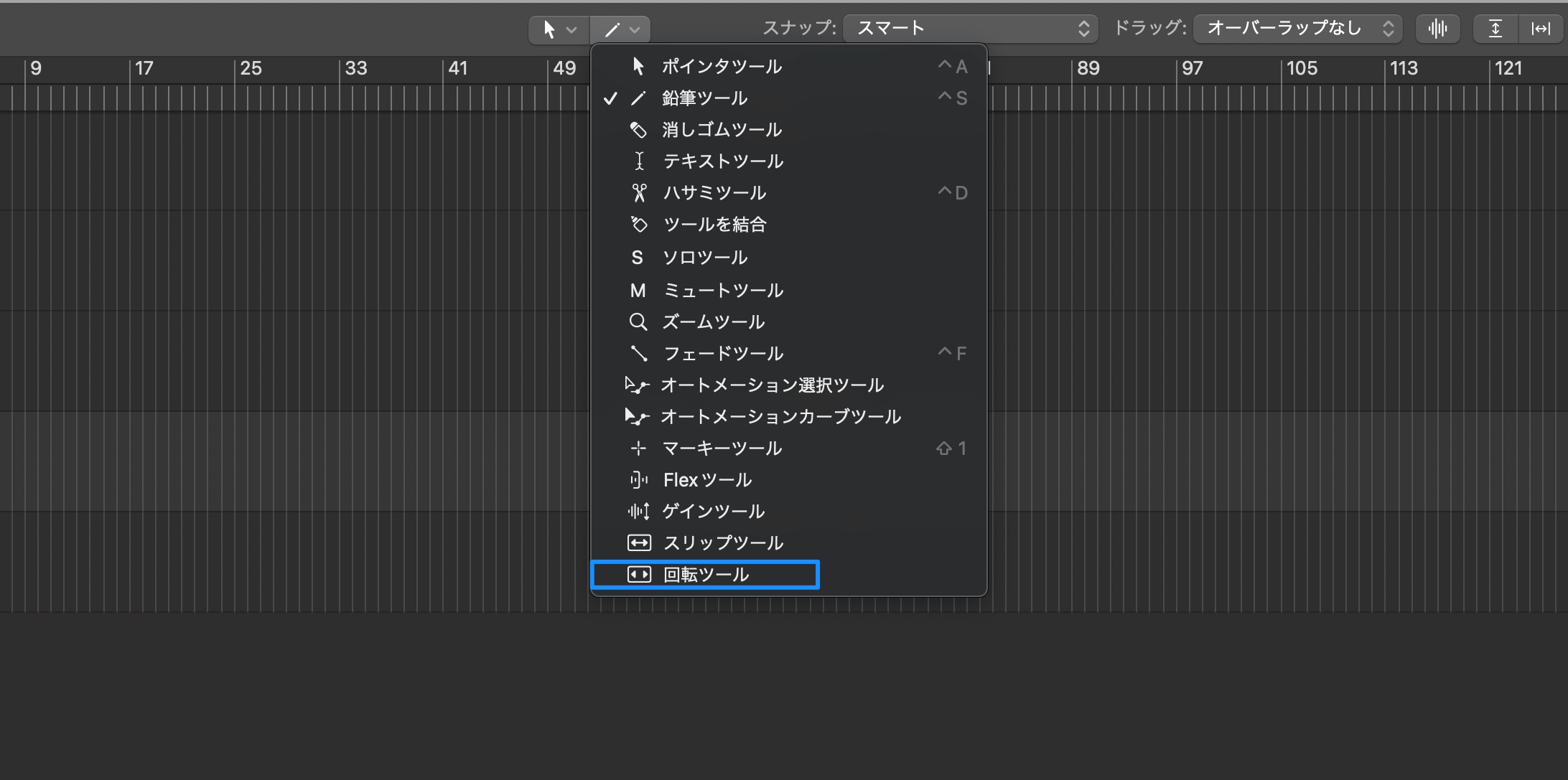

スリップツール

オーディオリージョンやMIDIリージョン内の演奏内容をリージョンの開始点や終了点を変更することなく、リージョン内で前後に移動させることができる機能です。

リージョンの位置はそのままで、リージョン内のオーディオやMIDIデータのどの部分が再生されるかを調整することができます。

回転ツール

リージョン内に含まれる演奏内容を、ループで移動させることができます。

例えばドラムループの中間をリージョンの頭に移動させ、ループの再生ポイントをずらすなど、ループフレーズを使用される方にとっては嬉しい機能と言えるでしょう。

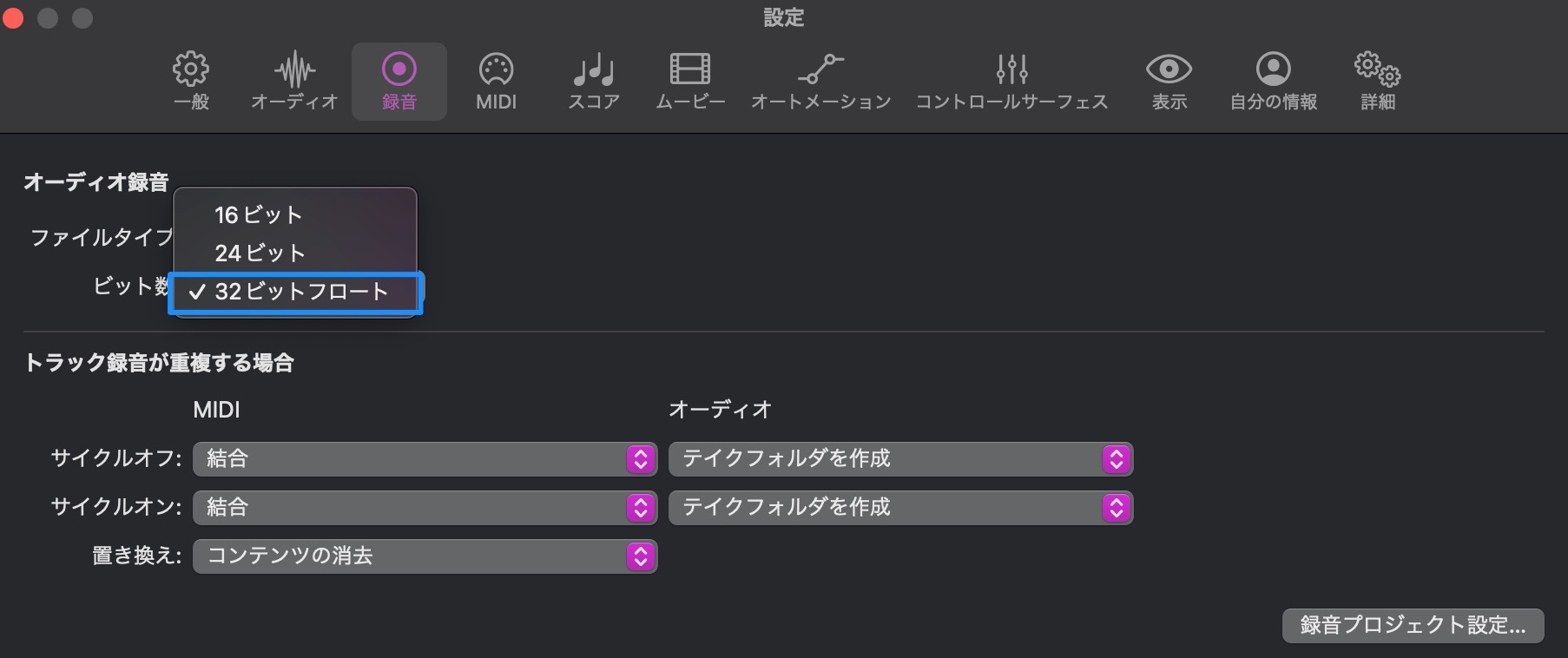

32bit floatでの録音に対応

32bit floatレコーディングに対応しているインターフェースを使用していることが条件になりますが、よりダイナミックレンジの広い録音が可能になりました。

またクリッピングの心配なく制作を行うことができる点も非常に魅力的です。

32bit float 解説動画

いかがでしたか?

どの新機能も、操作が簡単でありながらも実用的なものばかりで、「使ってみたい」と感じるものが多いのではないでしょうか。

是非この機会に新しいLogic Proを試していただき、快適な楽曲制作をお楽しみください!

記事の担当 武田 将弥 /Masahiro Takeda

18歳から専門学校で作詞作曲を始め、その後に作家事務に所属。 ポップス/アニソン/ロック/ファンク/R&B/HOUSE/EDM/K-POP/ダンスミュージックなど幅広い音楽制作を行なっている。 「楽曲制作 実績」 ・けものフレンズ「わっはっはっえがお」 ・THE IDOLM@STER SideM「ASTERISK」 ・ARCANA PROJECT「新・Fairytale」 ・バトルガールハイスクール f*f「Departure」 ・ホロライブ「百花繚乱花吹雪」 ・五等分の花嫁∬「五等分のカタチ」 ・THE IDOLM@STER SideM「Singing Explorers」 ・百鬼あやめ「宵の余、良い!」 ・鈴木杏奈「Dreaming Sound」 など。

- CATEGORY:

- Logic Proの使い方 上級者編