Logic Pro 11 メジャーアップデート まとめ|ここは抑えたい注目の新機能を厳選して解説

AI機能を搭載!最先端のDAWをリード

Apple社からリリースされている人気DAWLogic Pro 11が2024年5月14日(日本時間)にリリース!

既存のLogic Xユーザーは無料、新規ユーザーは30,000円で購入でき、Ventura 13.5以降のOSで動作します。

当バージョンの目玉は以前から噂されていた最新鋭のAI機能が取り入れられており、公式サイトでも「クリエイティビティをまったく新しいレベルへ」と謳われています。

もちろんAI以外にも音楽制作が便利で楽しく行える有益な機能が多数搭載されており、メジャーアップデートに相応しい豪華な内容となっています。

早速、これら新機能を確認していきましょう。

Logic Pro 11 注目の新機能を紹介

ライブ配信を厳選カット + 補足動画

Logic Pro 11 の使い方を1動画でマスター

サウンドパック/プリセットの追加

今回の目玉機能となっている「Session Player」の他にも、豊富な楽器、ドラムキットやループサウンドが追加されています。

事前にこれらをダウンロードしておきましょう。

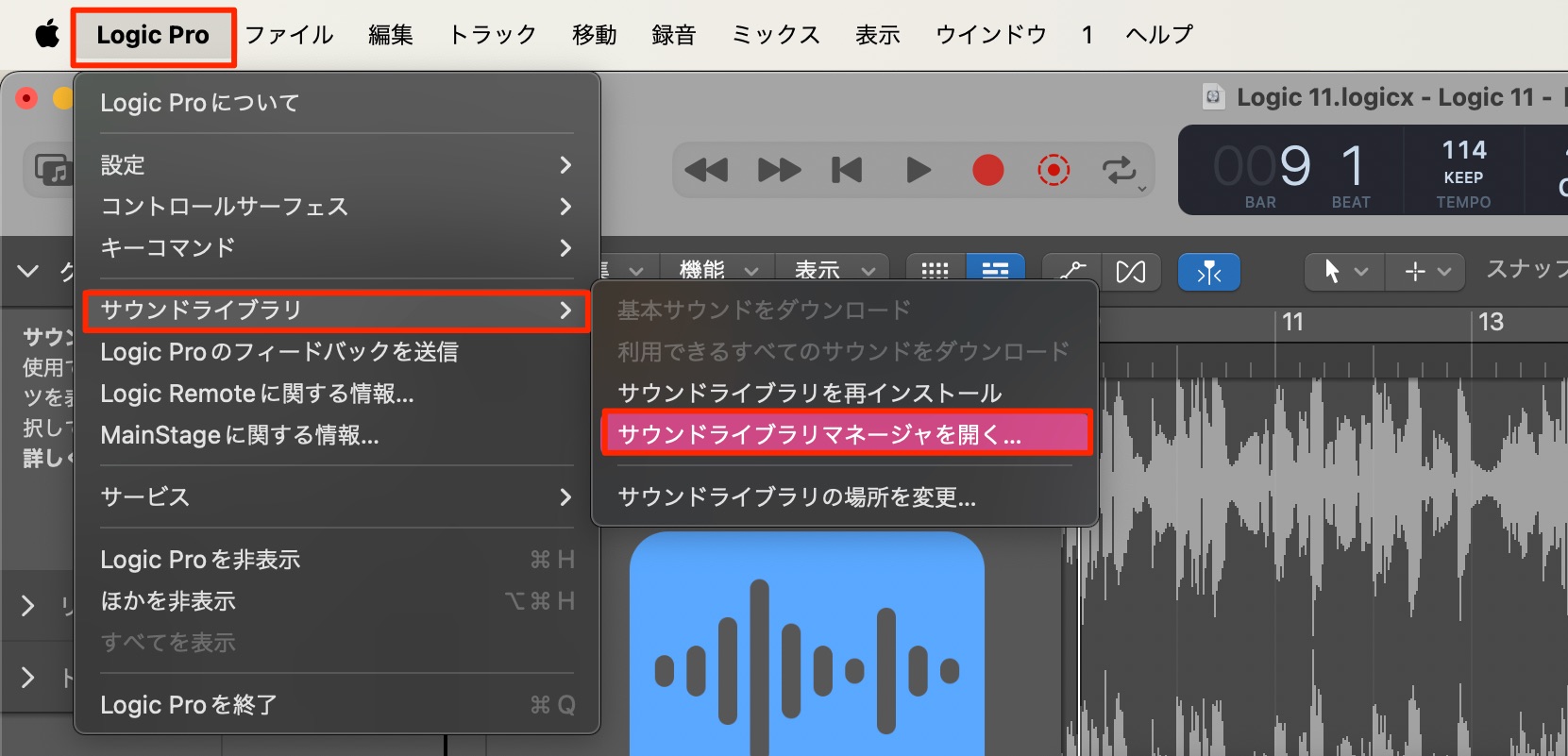

上メニュー 「Logic Pro」 → 「サウンドライブラリ」 → 「サウンドライブラリマネージャ」を選択します。

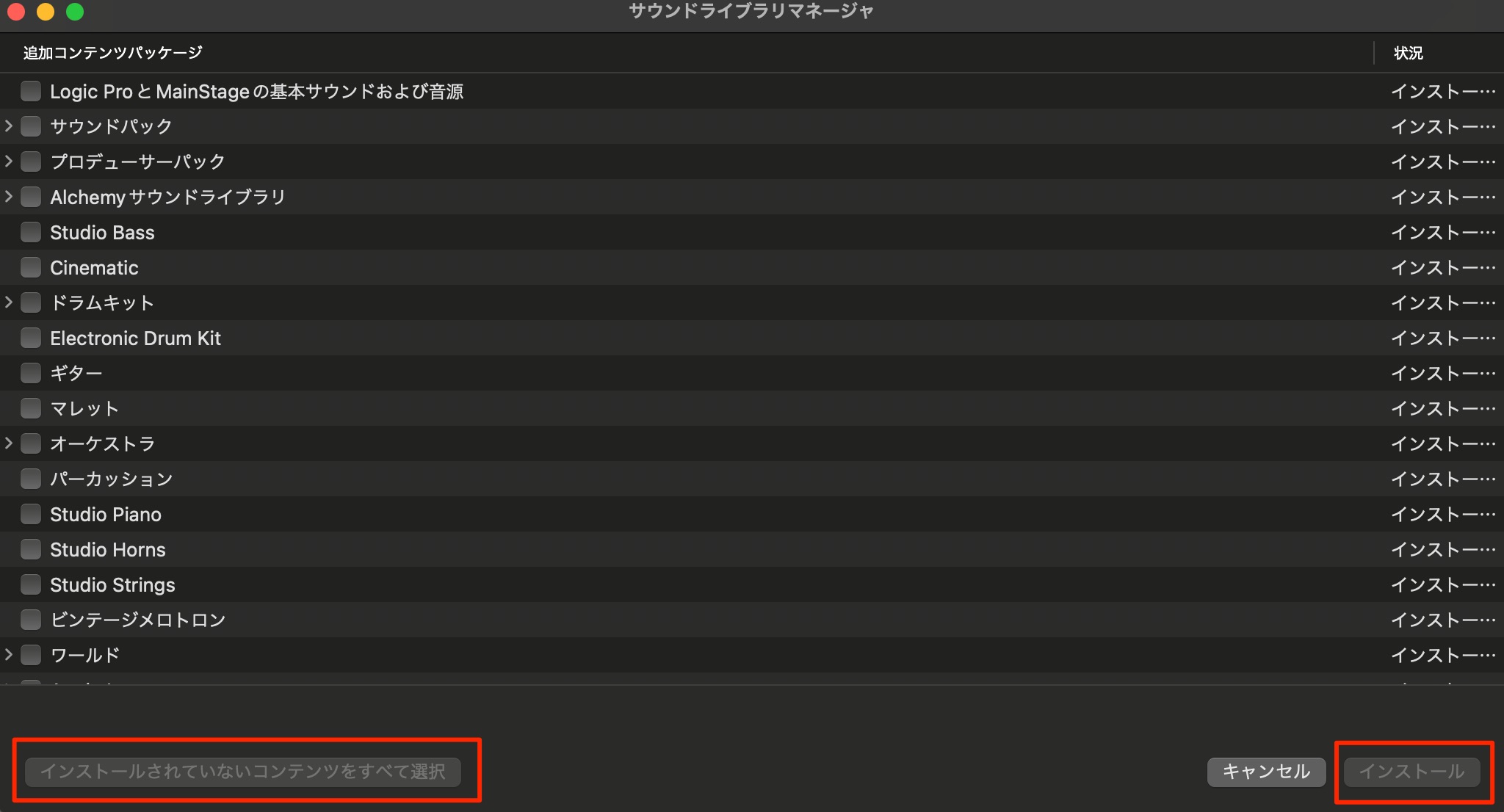

インストールされていないコンテンツを選択して、インストールを進めるだけです。

インターネット速度によって多くの時間がかかる場合がある点にご注意ください。

楽器が混在したオーディオからトラックを分割 「Stem Splitter」

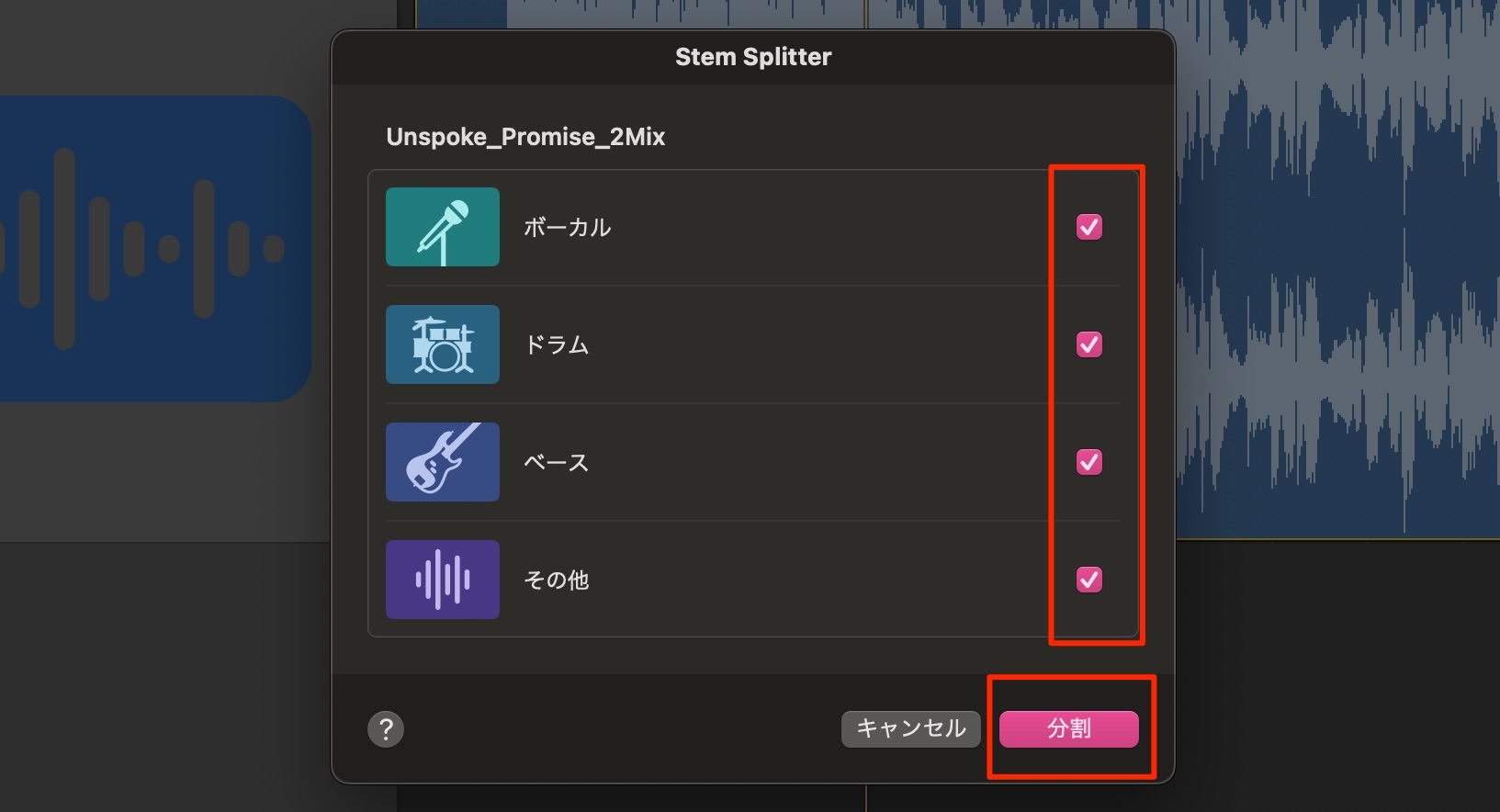

複数の楽器/トラックが収録されたオーディオファイルから「ドラム/ベース/ボーカル/その他」に分割できる機能が「Stem Splitter」です。

目的のオーディオファイルを選択して「機能」→「Stem Splitter」を選択します。

分割したいトラックタイプにチェックを入れて「分割」を押します。

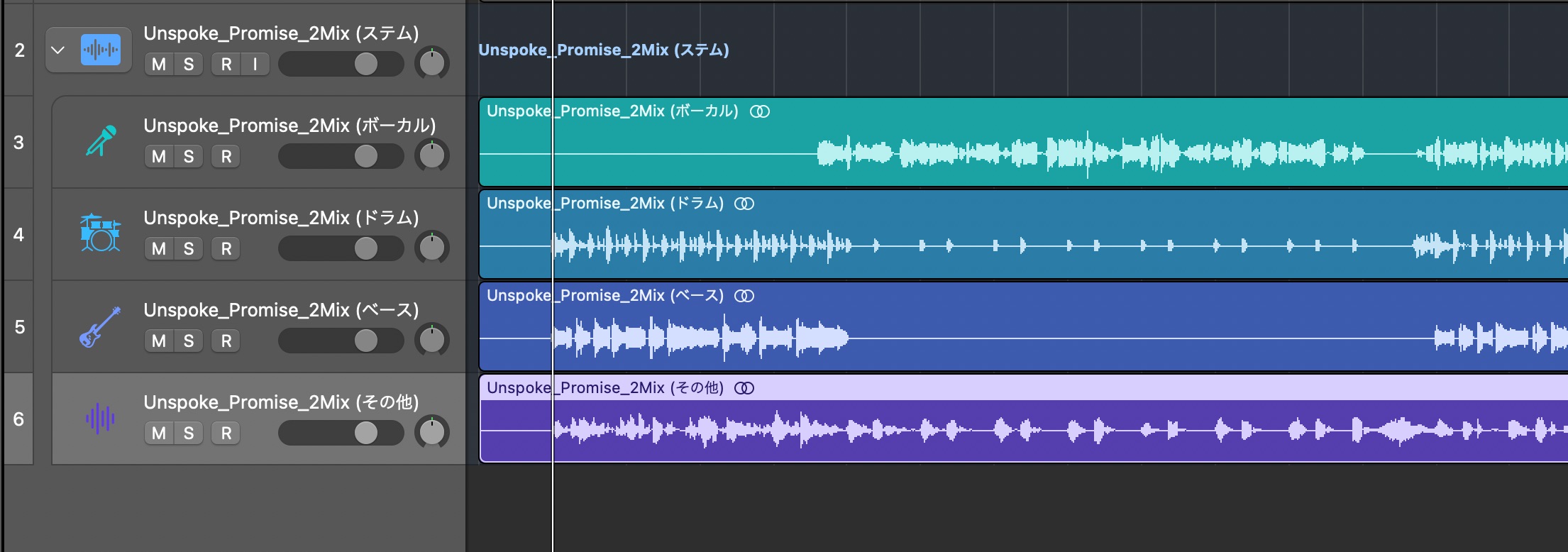

このように瞬時にトラックが分割されます。

凄まじい精度とサウンドクオリティを誇っており、楽曲を再構築/リミックスなどを行う際にも大活躍しそうです!

M1以降のMacを使用しているにも関わらず、このStem Splitterが使用できないという場合は下記の記事をご確認ください。

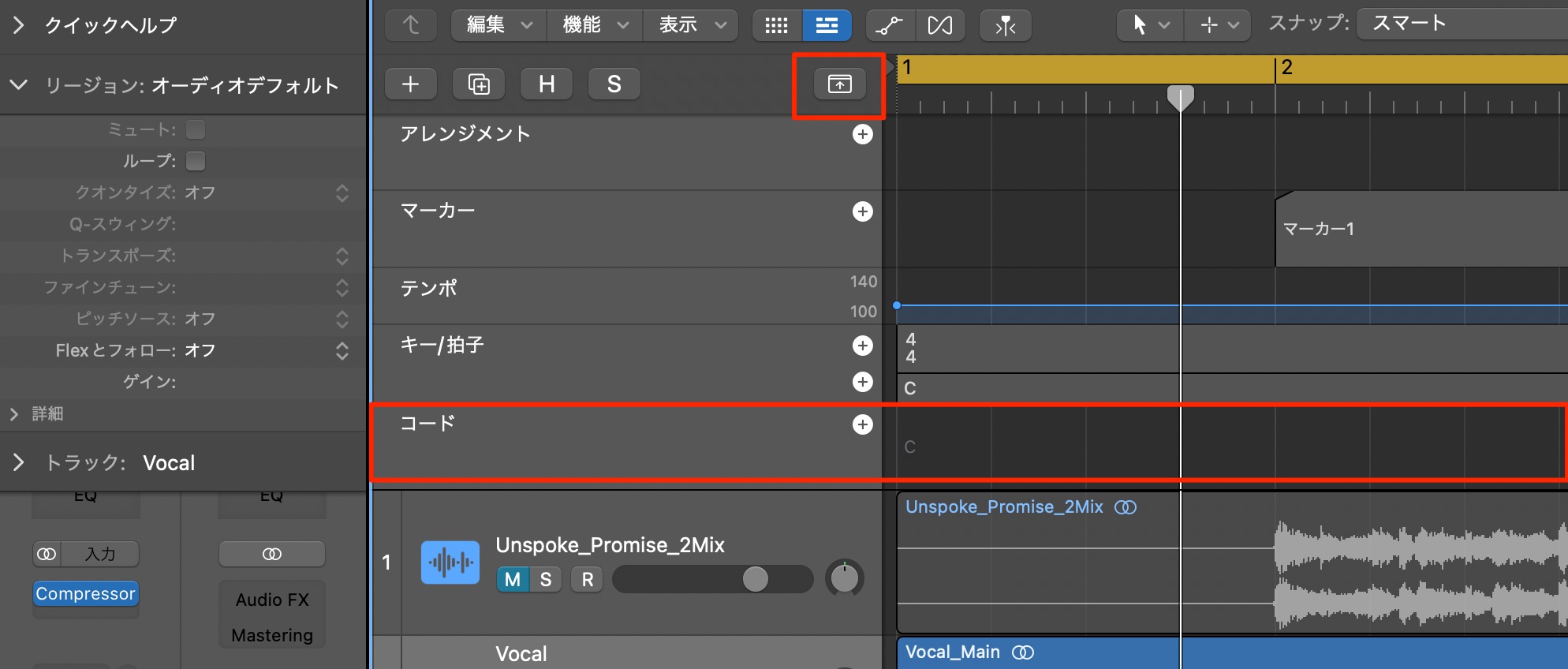

グローバルコードの追加

ユーザー待望のグローバルコード機能が追加されました。

事前にコードを入力/指定しておくことで、楽曲が視覚的にわかりやすくなるだけではなく、これから紹介する様々な機能にも適用することができます。

グローバルボタンを押すと、コードが表示されます。

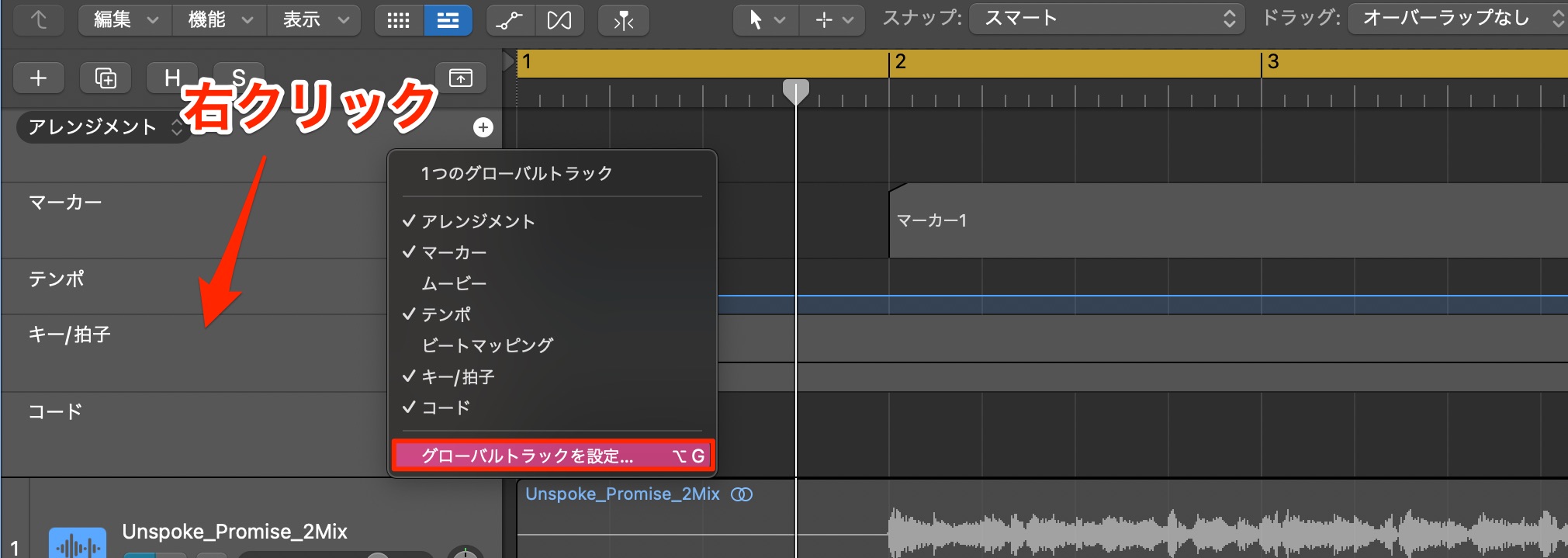

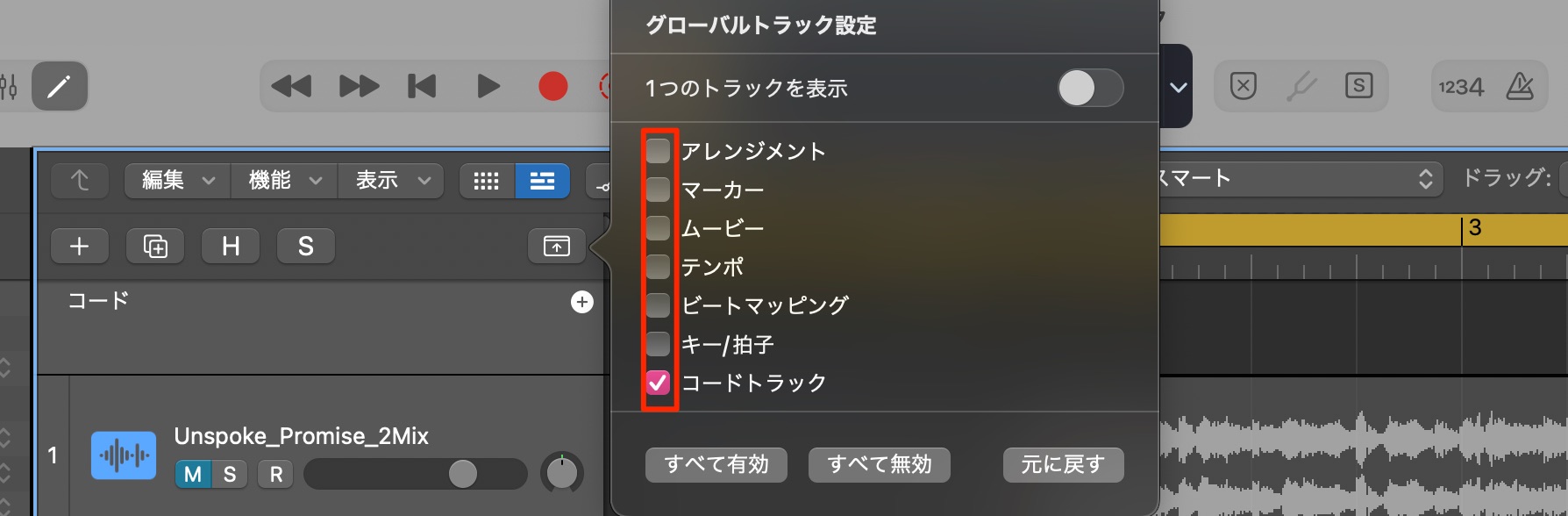

様々な情報が表示されていて見にくい場合は、表示をカスタマイズすると良いでしょう。

トラック部分を右クリックして「グローバルトラックを設定」を選択します。

不要な項目を除外します。

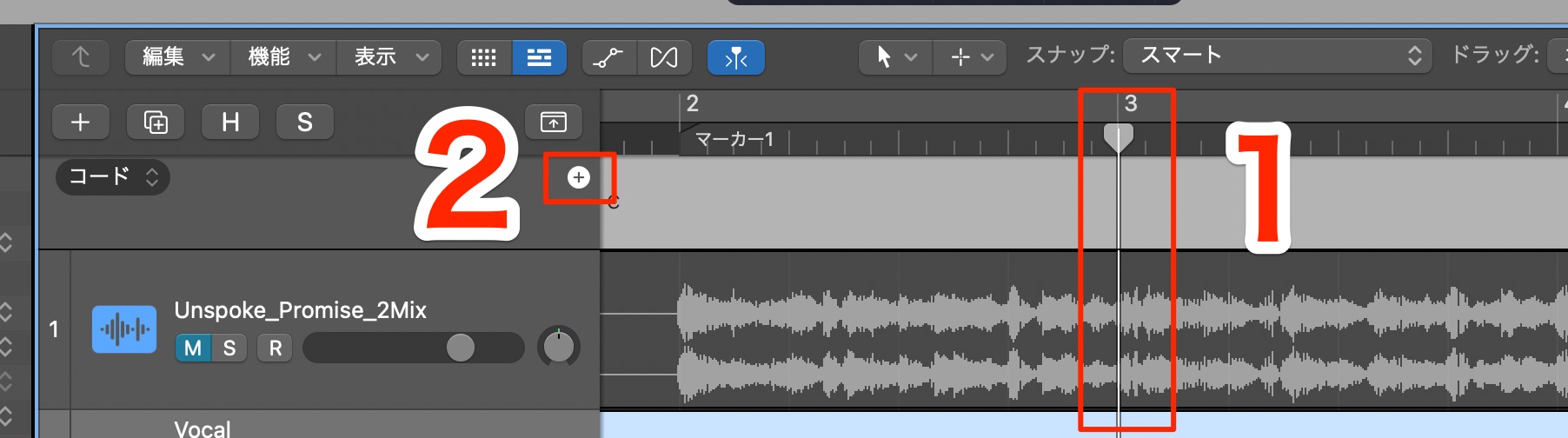

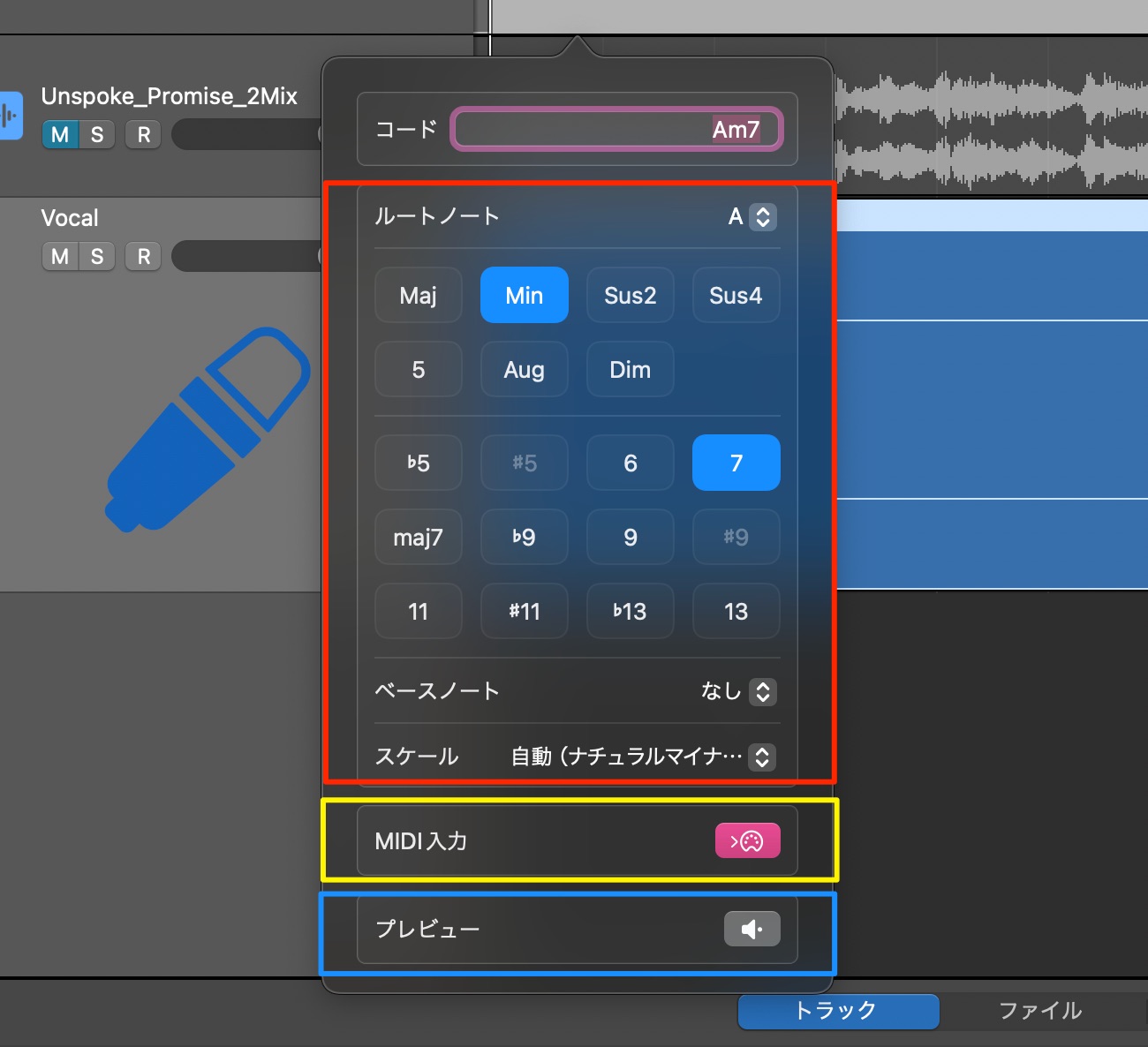

コードの入力

コードを追加したい箇所へ再生カーソルを移動して「+」ボタンを押します。

コードエディタが表示されます。

- 赤 : 目的のコードネームを選択していきます

- 黄 : MIDIキーボードを演奏してコードを指定できます

- 青 : コードのサウンドをプレビューできます

MIDIキーボードからコードネームを指定できる点も嬉しいですね。

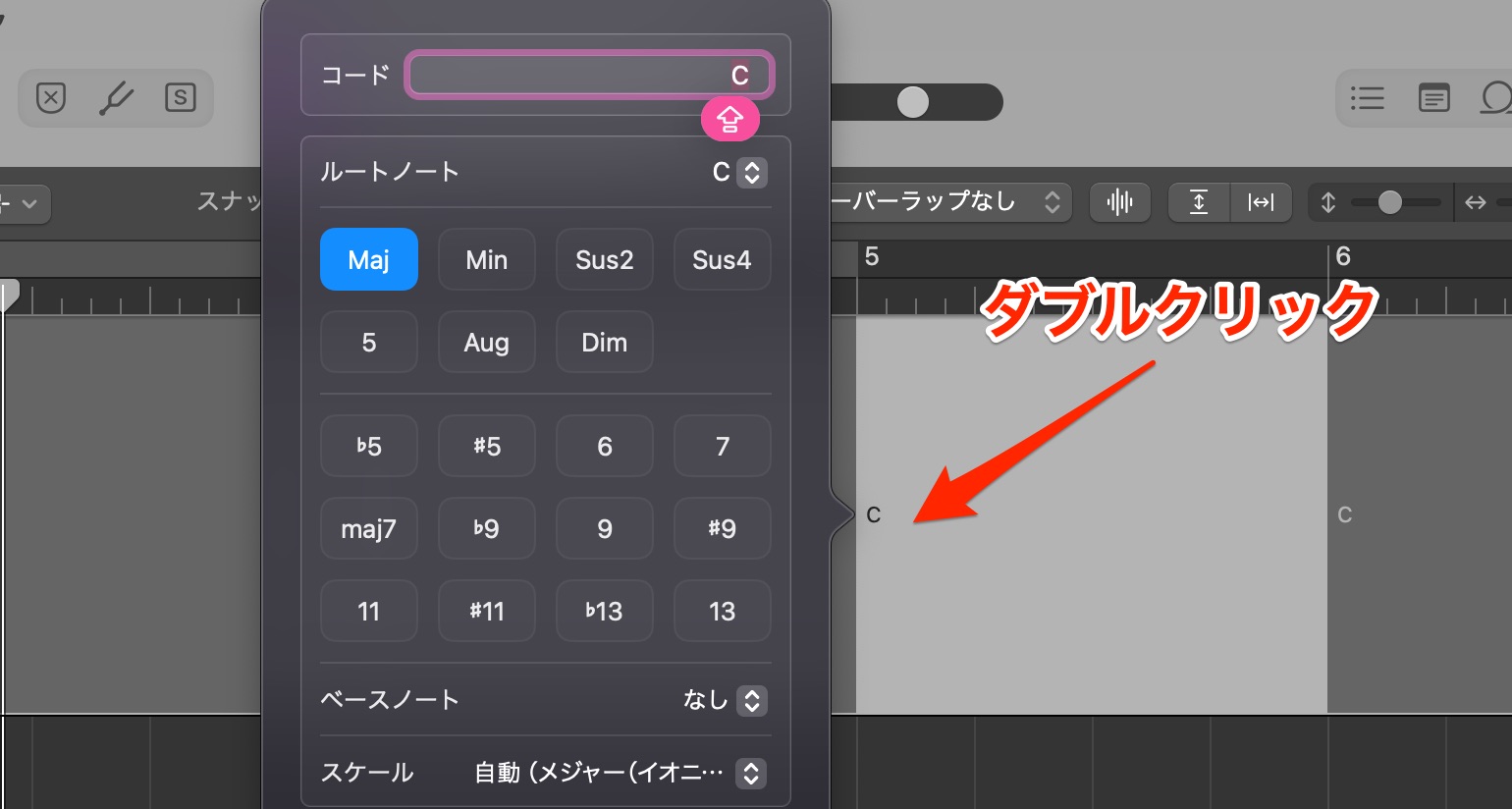

既存のコードをダブルクリックすると素早くコードを編集でき、

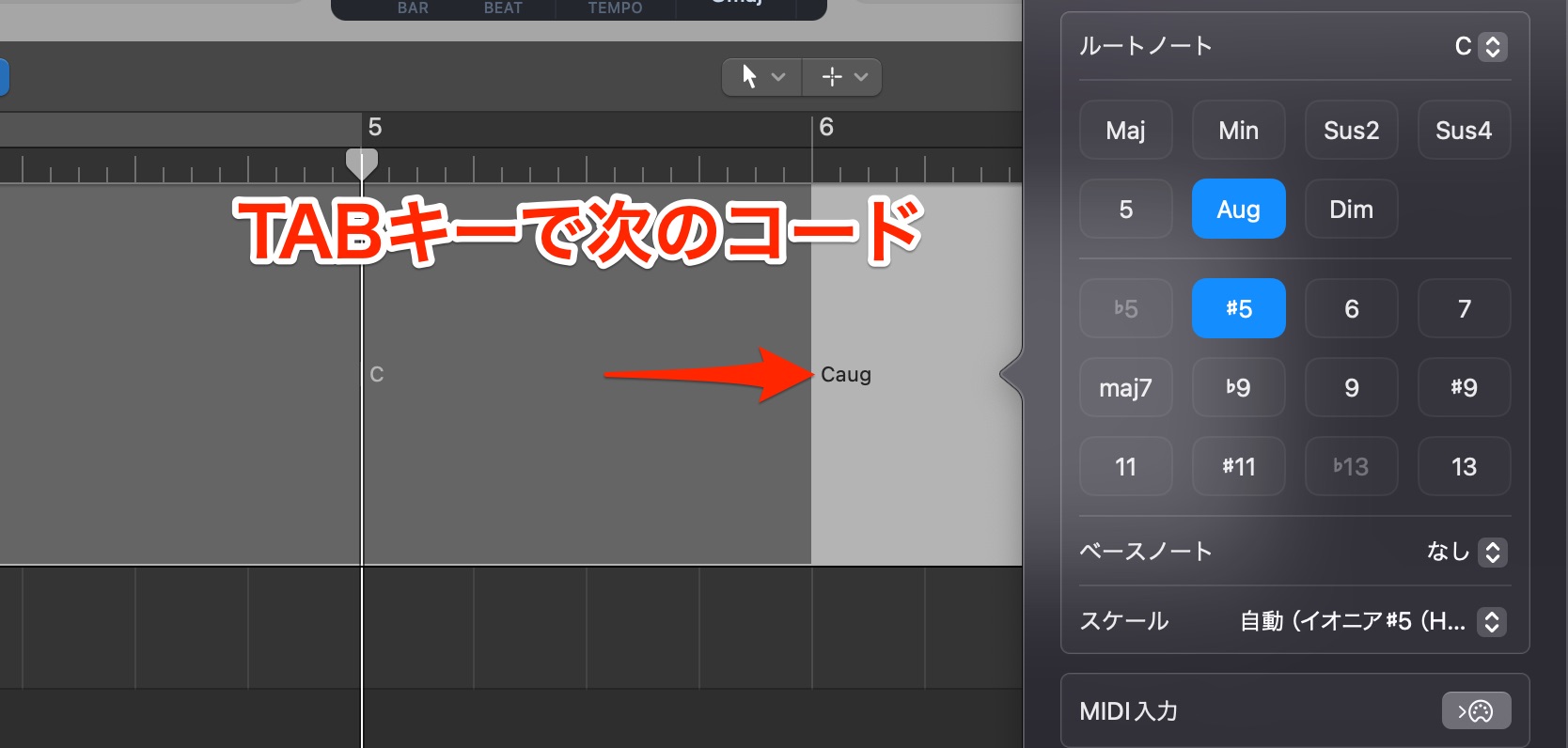

コードエディタを開いた状態で「TABキー」を押すと次のコード入力へ進みます。

(TABキー + Shiftキーで前のコード入力へ戻ります)

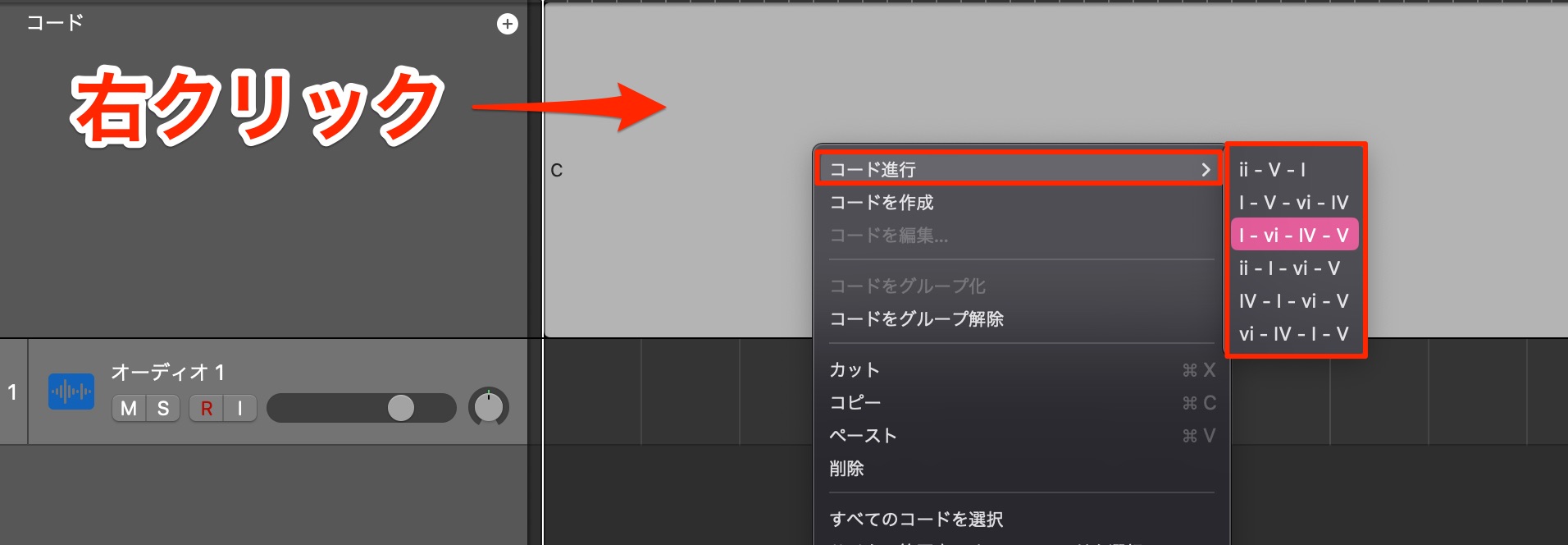

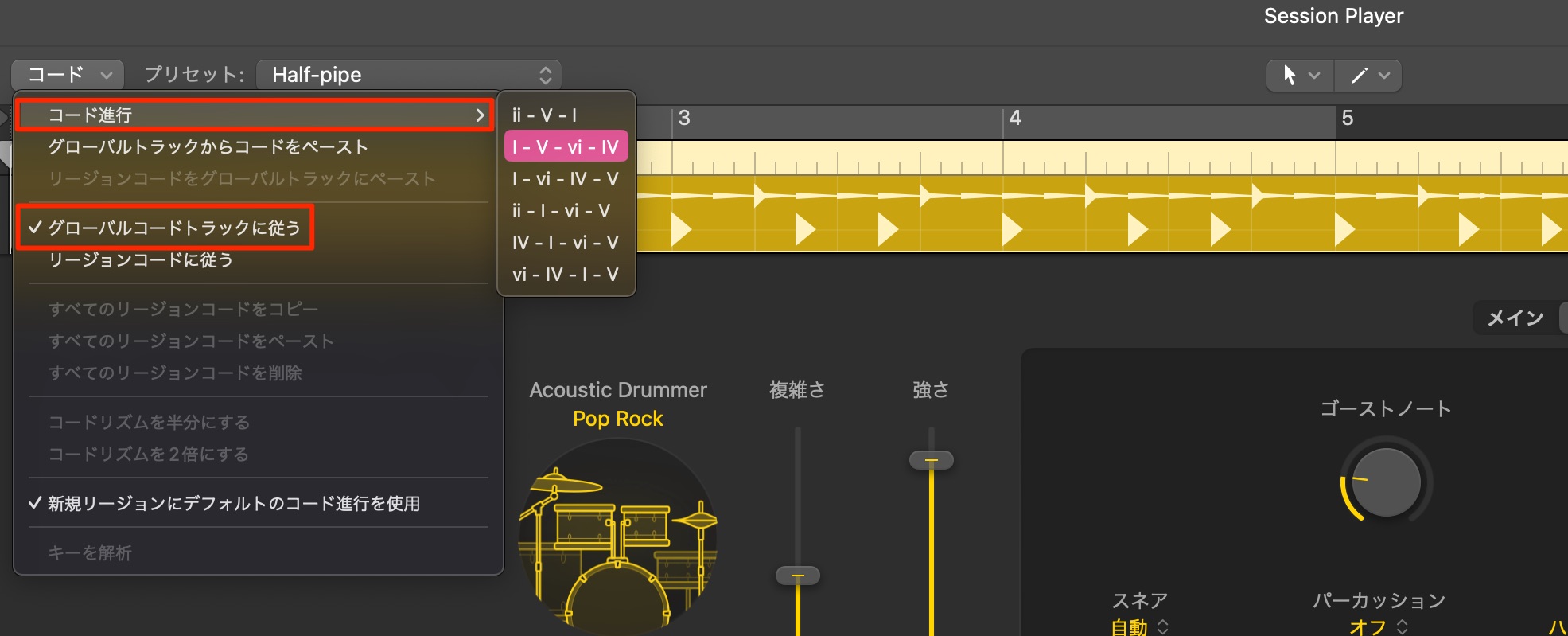

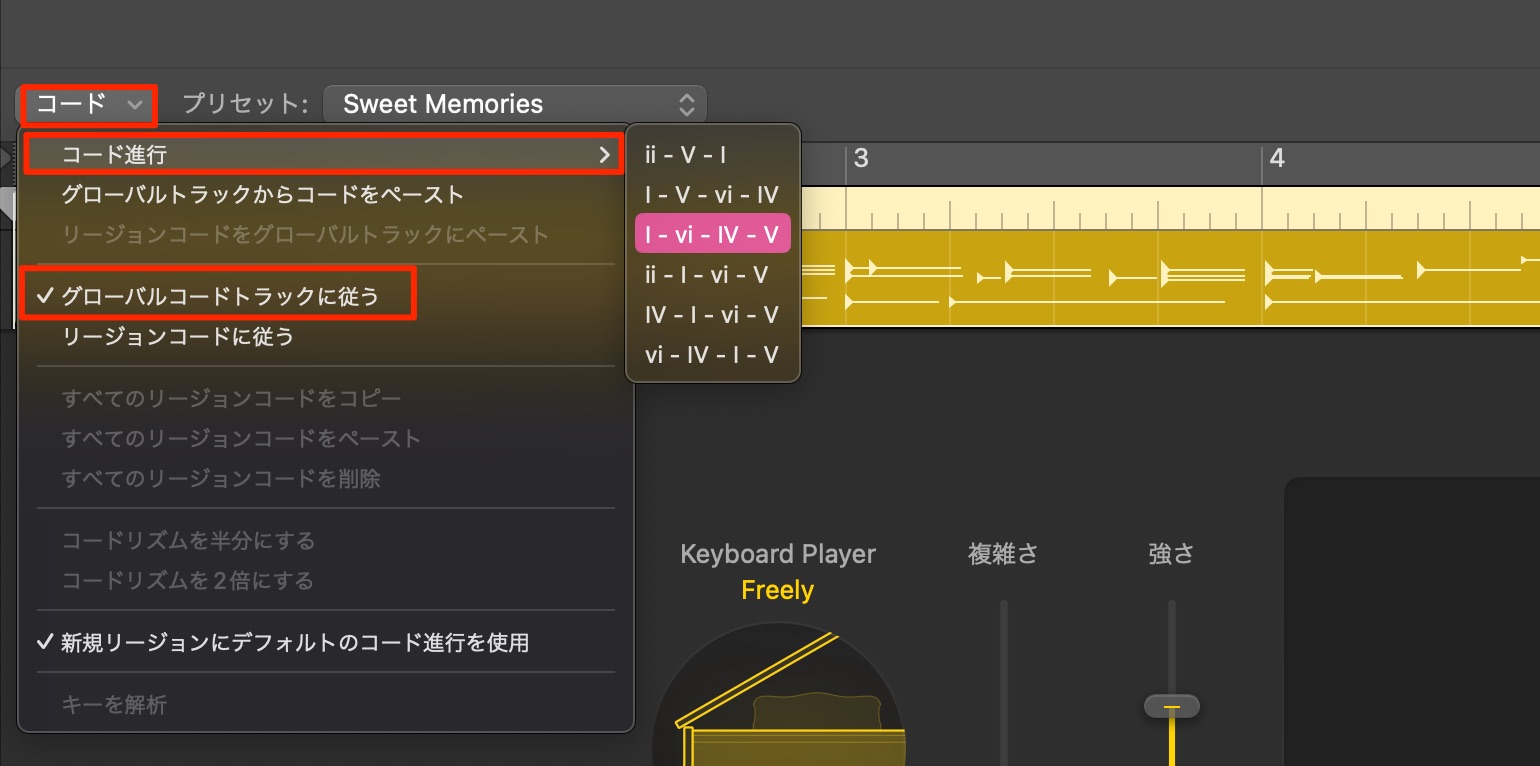

コード部分を右クリックすると「コード進行」から代表的な進行を呼び出すことができます。

今後のアップデートでこれらが増えていくとより便利で面白くなりますね!

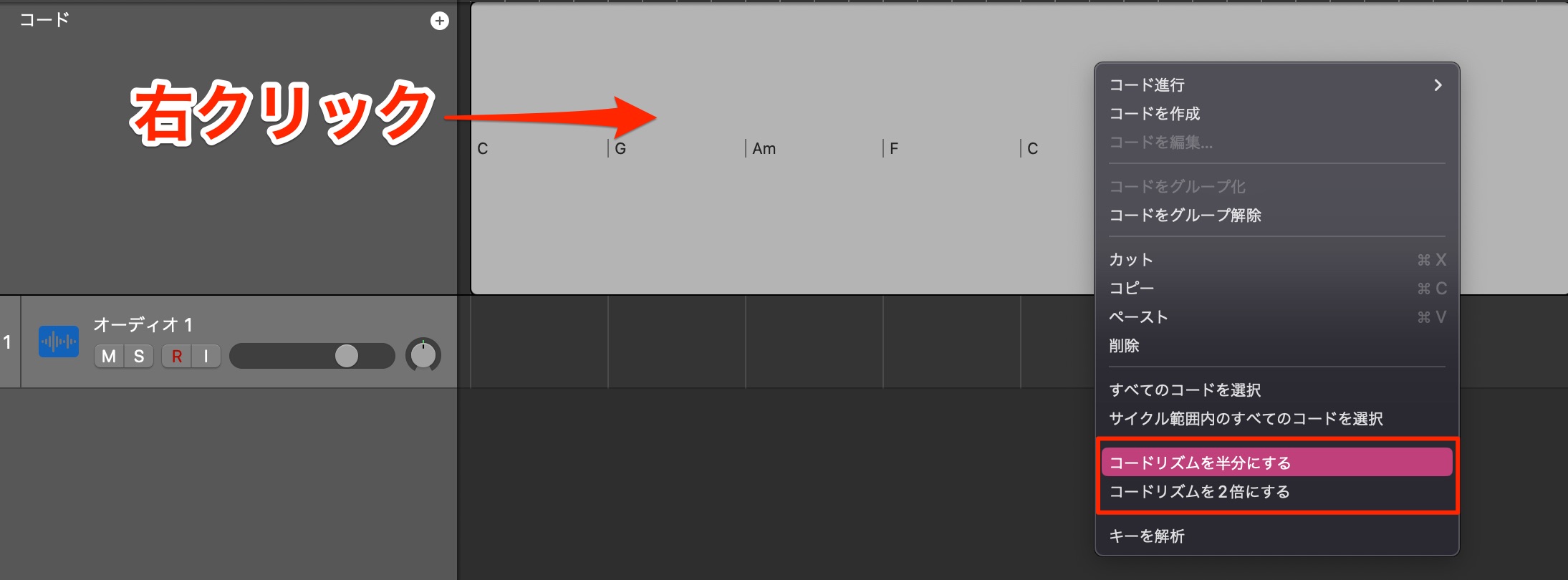

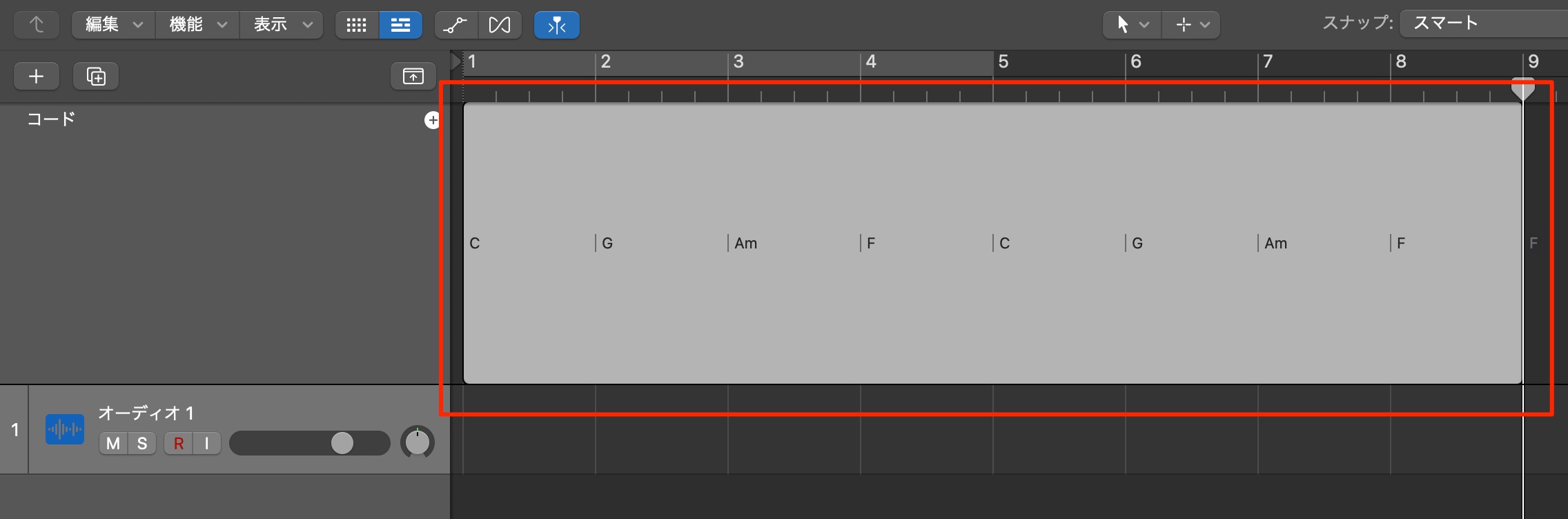

コードチェンジのタイミング変更

入力したコードタイミングも簡単にエディットできます。

右クリックメニューからコードチェンジのタイミングを素早く半分/2倍に変更できます。

もちろん個々に対して細かく指定もできます。

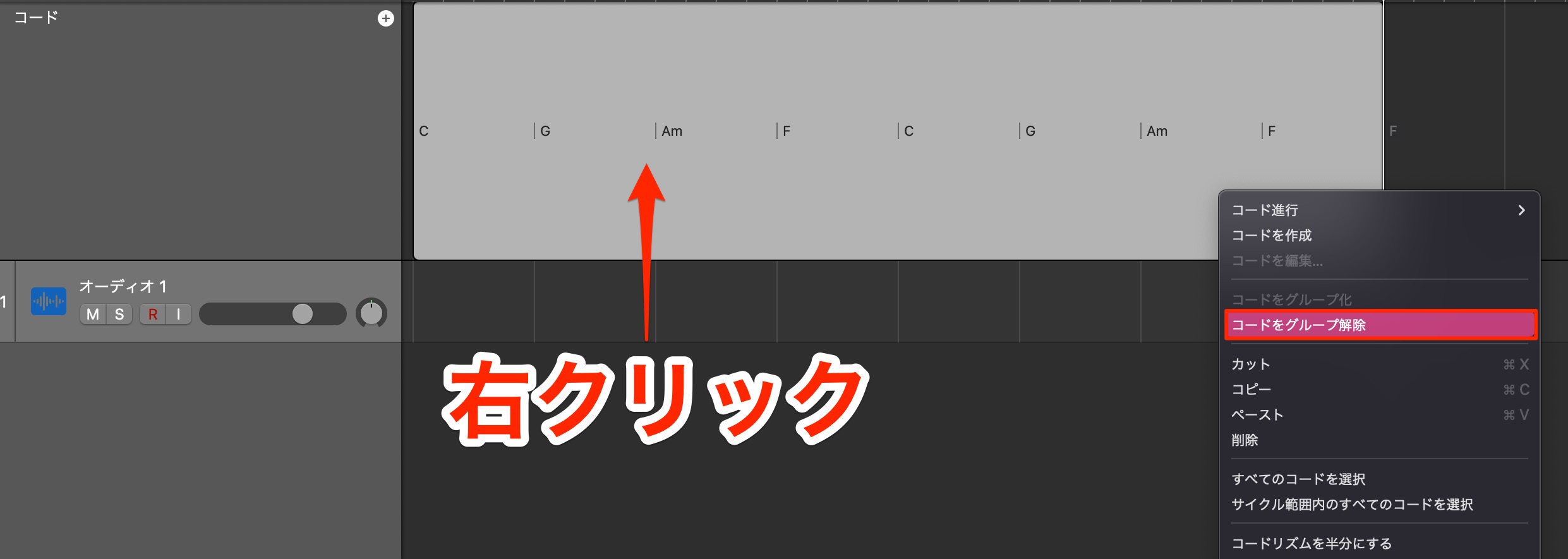

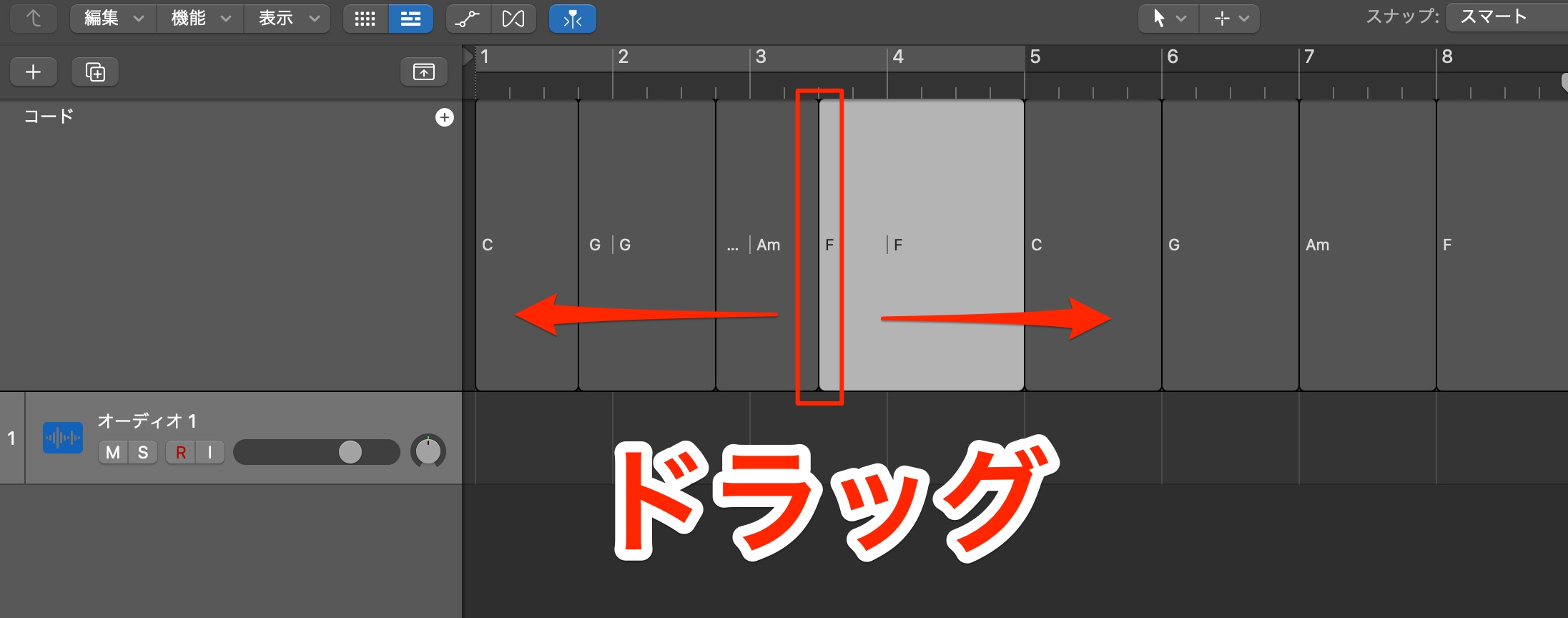

コードがこのようにブロックの塊になっている場合、

コード部分を右クリックして「コードをグループ解除」を選択します。

各トラックが分割されるため、ドラッグしてコードタイミングを調整します。

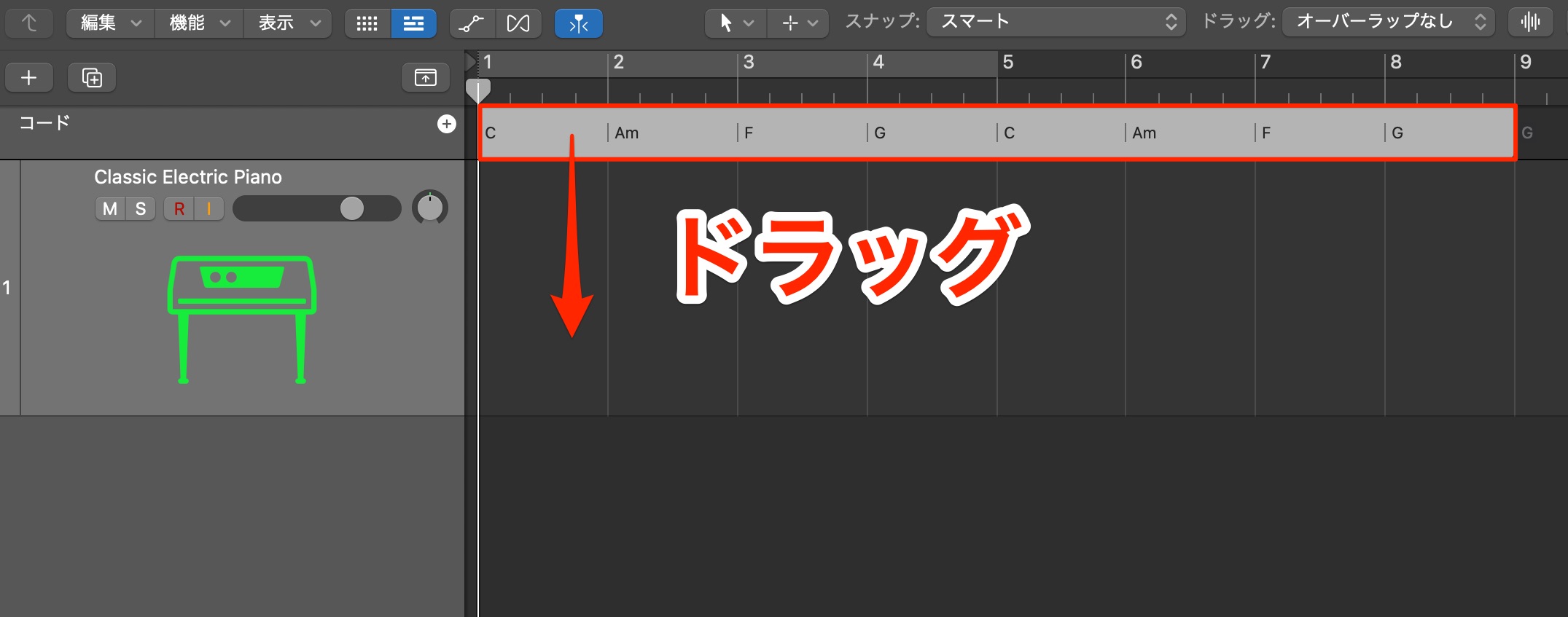

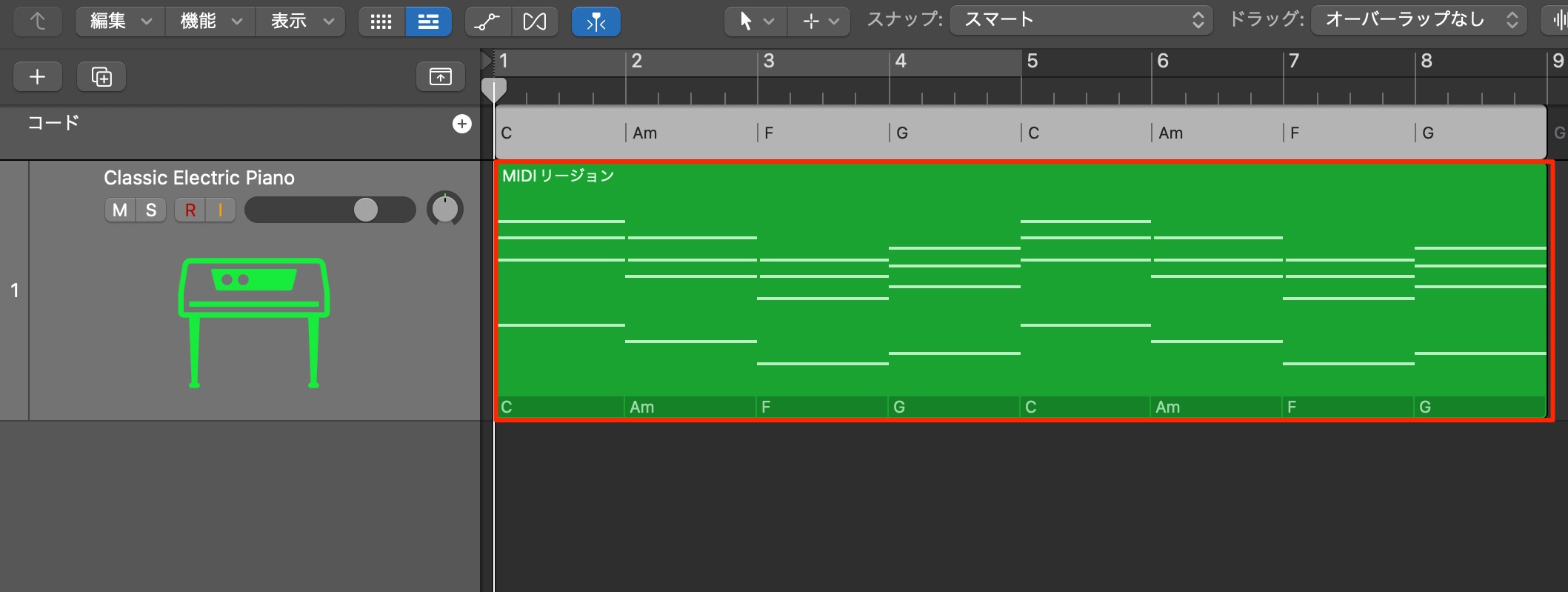

入力したコードをMIDIトラックへ移行する

コードをソフトウェア音源トラック/MIDIトラックへ移すことができます。

コードを対象のトラックへドラッグします。

このようにMIDIとして素早く入力が可能なため便利です。

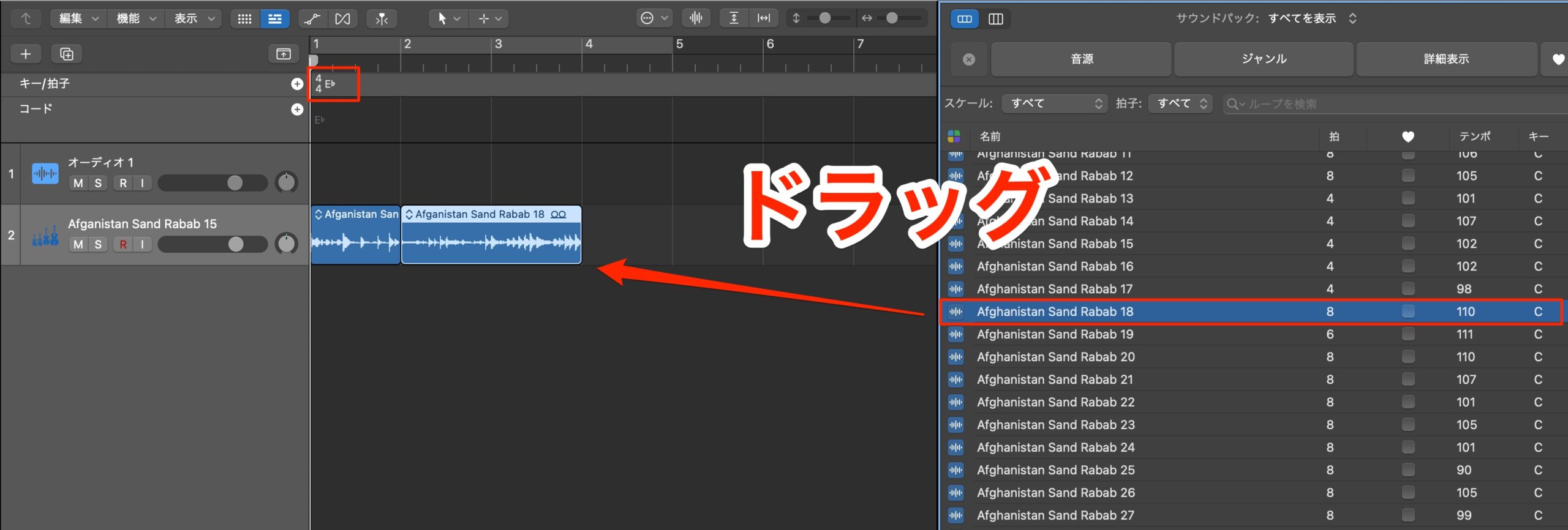

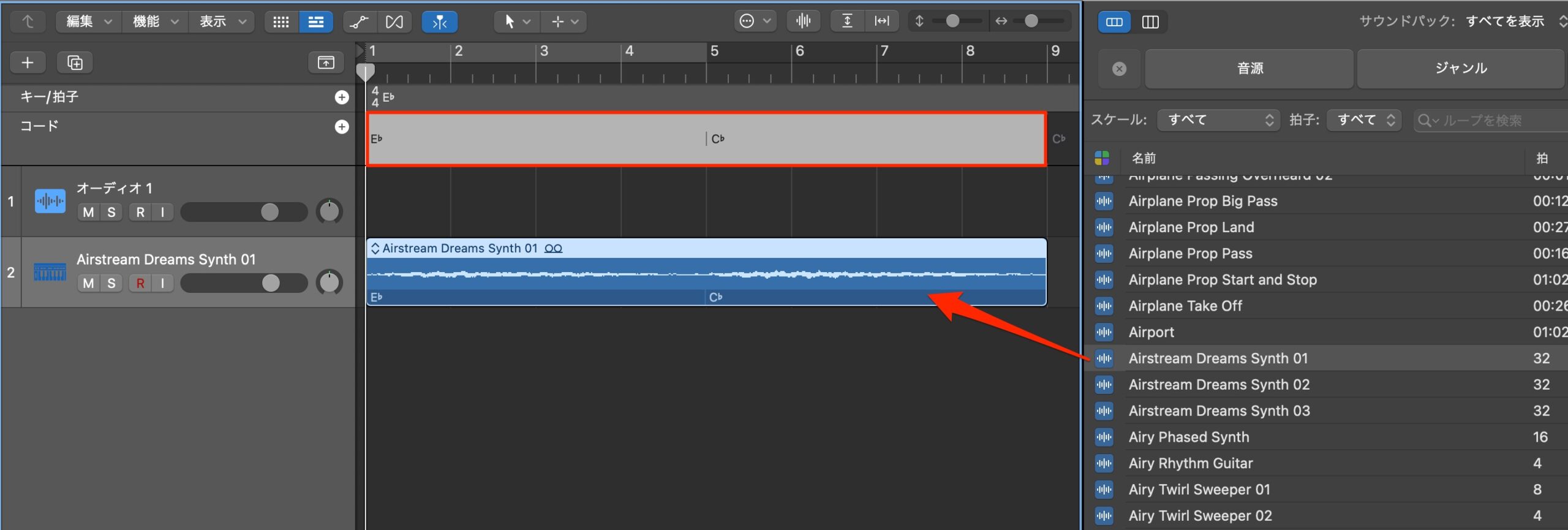

Apple Loopsのコード情報も読み込み可能

今回のアップデートでは高品質なApple Loopsも追加されています。

Apple Loopsの中にはコード情報を持っているサウンドもあり、グローバルコードへ適用可能です。

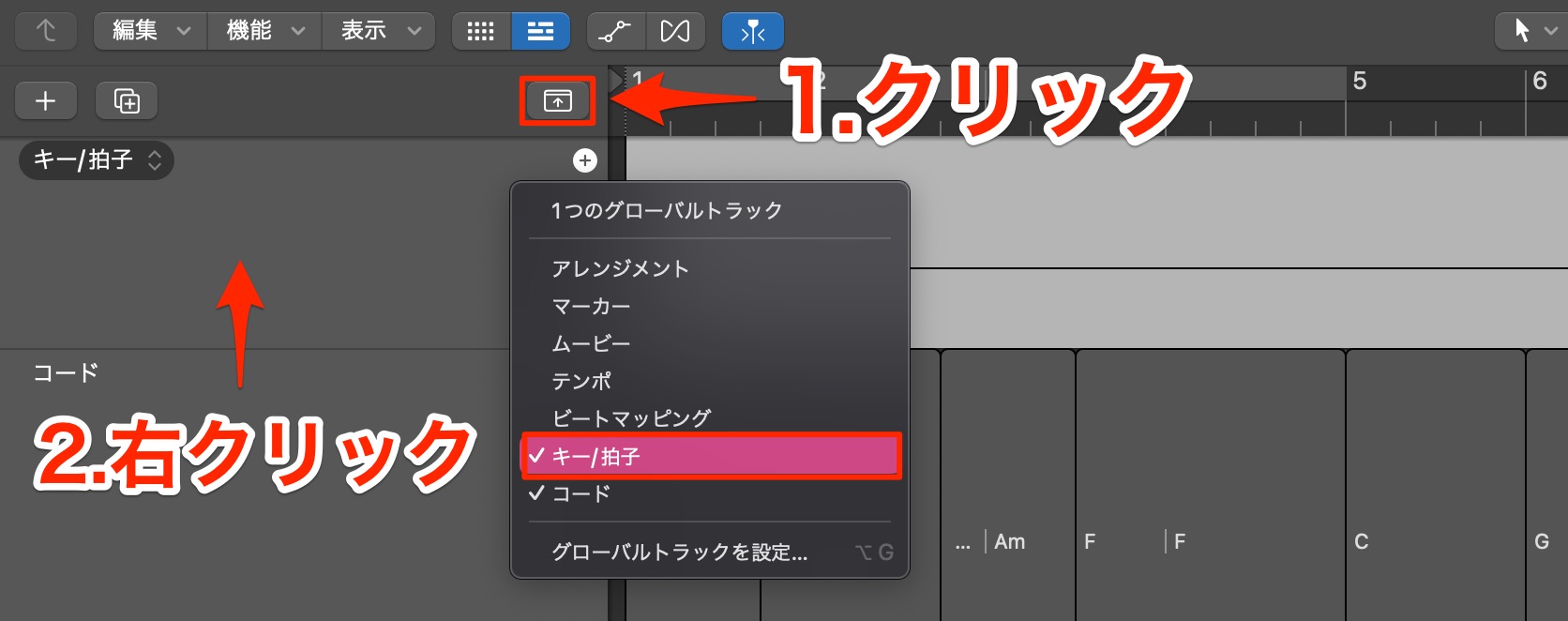

このApple Loopsや以下で紹介する新機能を活かすには、楽曲に対してキーを指定しておく必要があります。

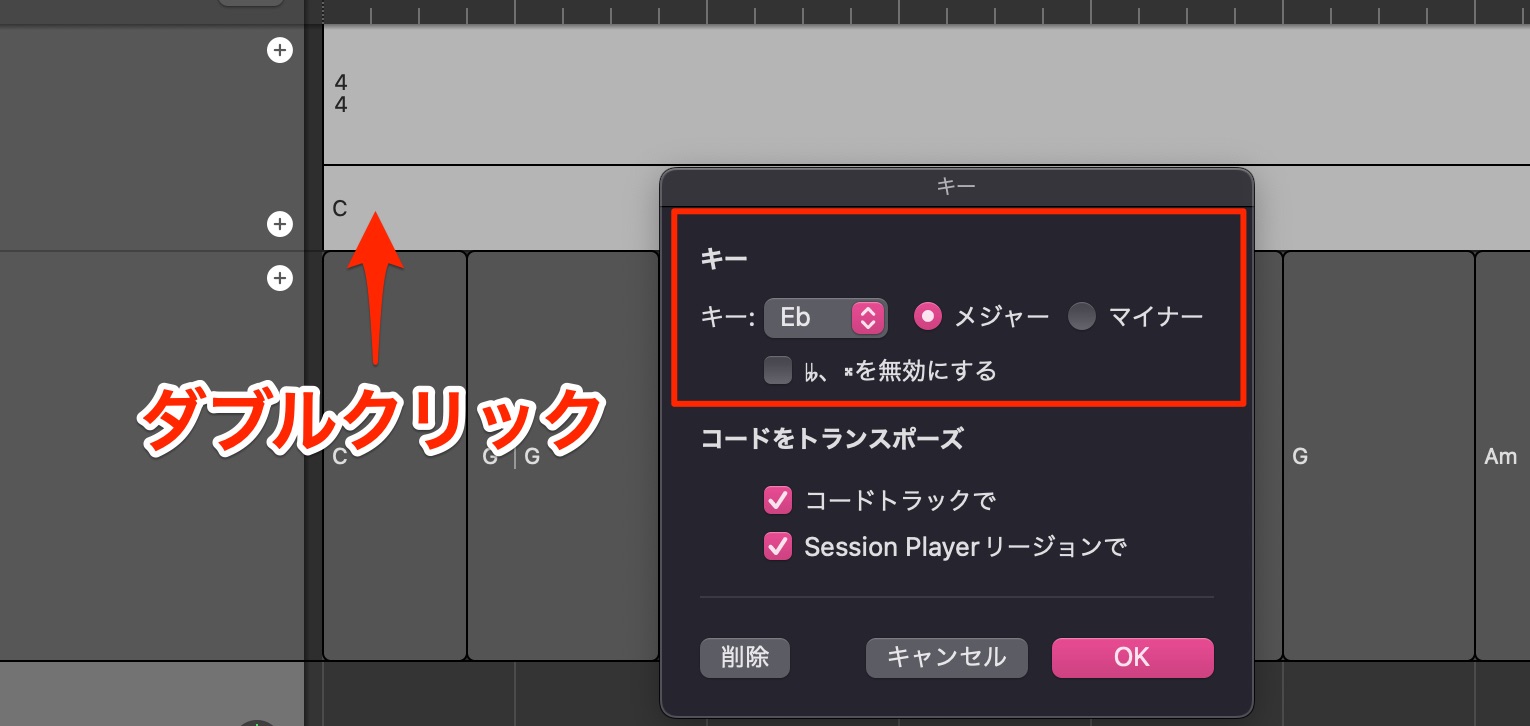

グローバルトラックからキーを確認/指定できます。

もし、表示されていない場合は、空き部分を右クリックして「キー/拍子」にチェックを入れます。

キー部分をダブルクリックし、楽曲キーを指定するだけで設定が完了です。

Apple Loopsの演奏が楽曲キーに最適化されて読み込まれます。

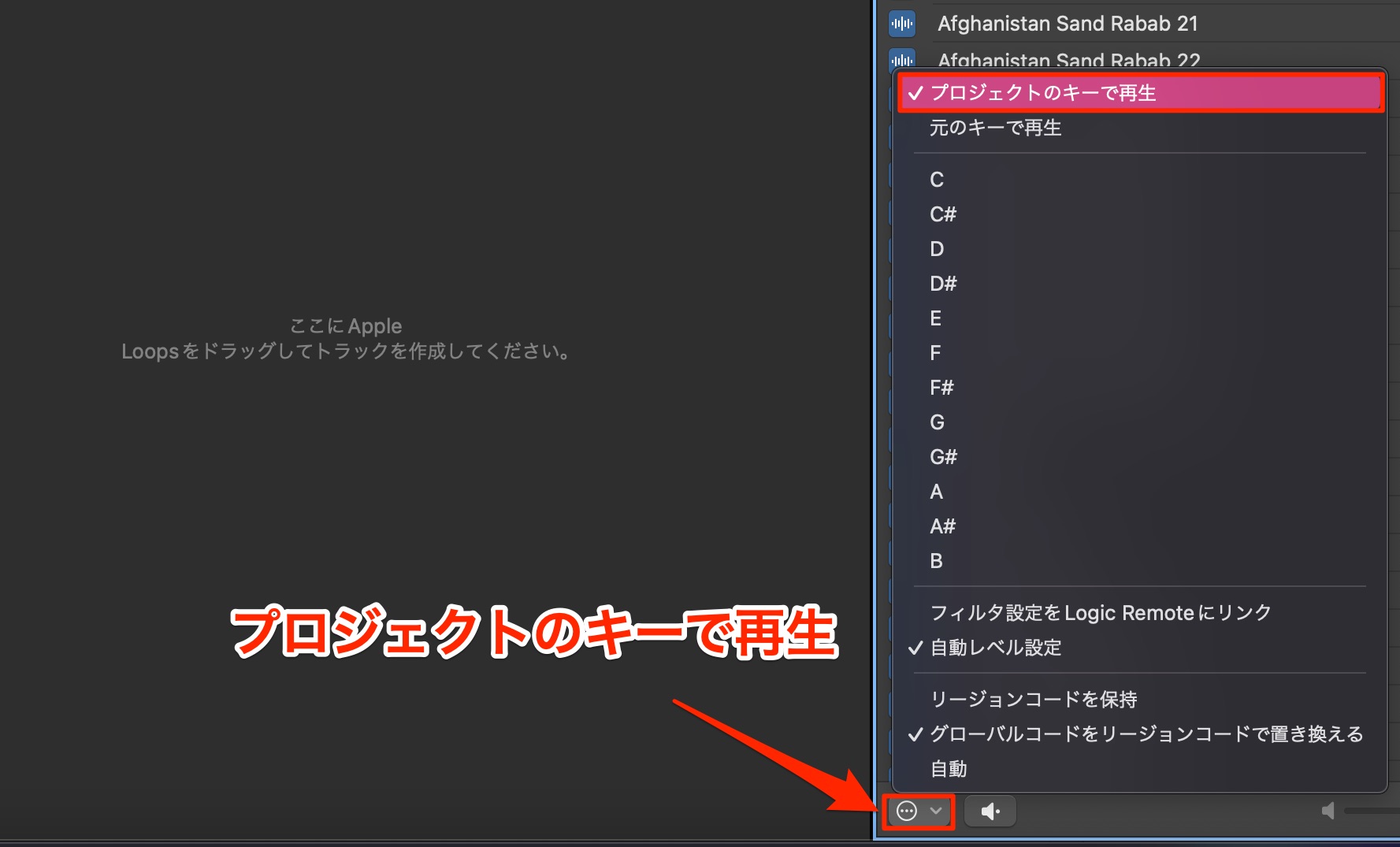

Apple Loopsのメニューで「プロジェクトのキーで再生」にチェックを入れておくことで、視聴するループサウンドも楽曲キーに最適化されます。

ここからが本題です。

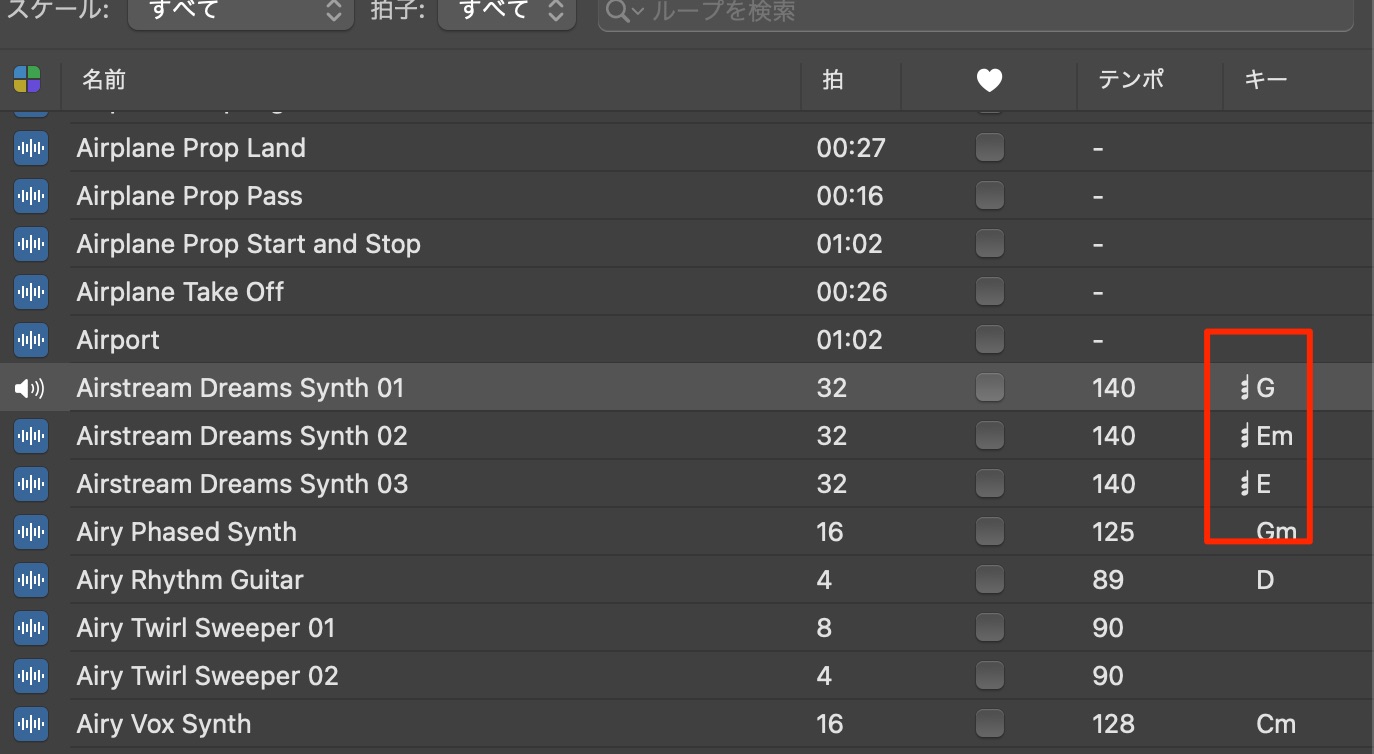

Apple Loopsにはコード情報が組み込まれたファイルがあります。

その場合、キーの部分に音符アイコンが表示されています。

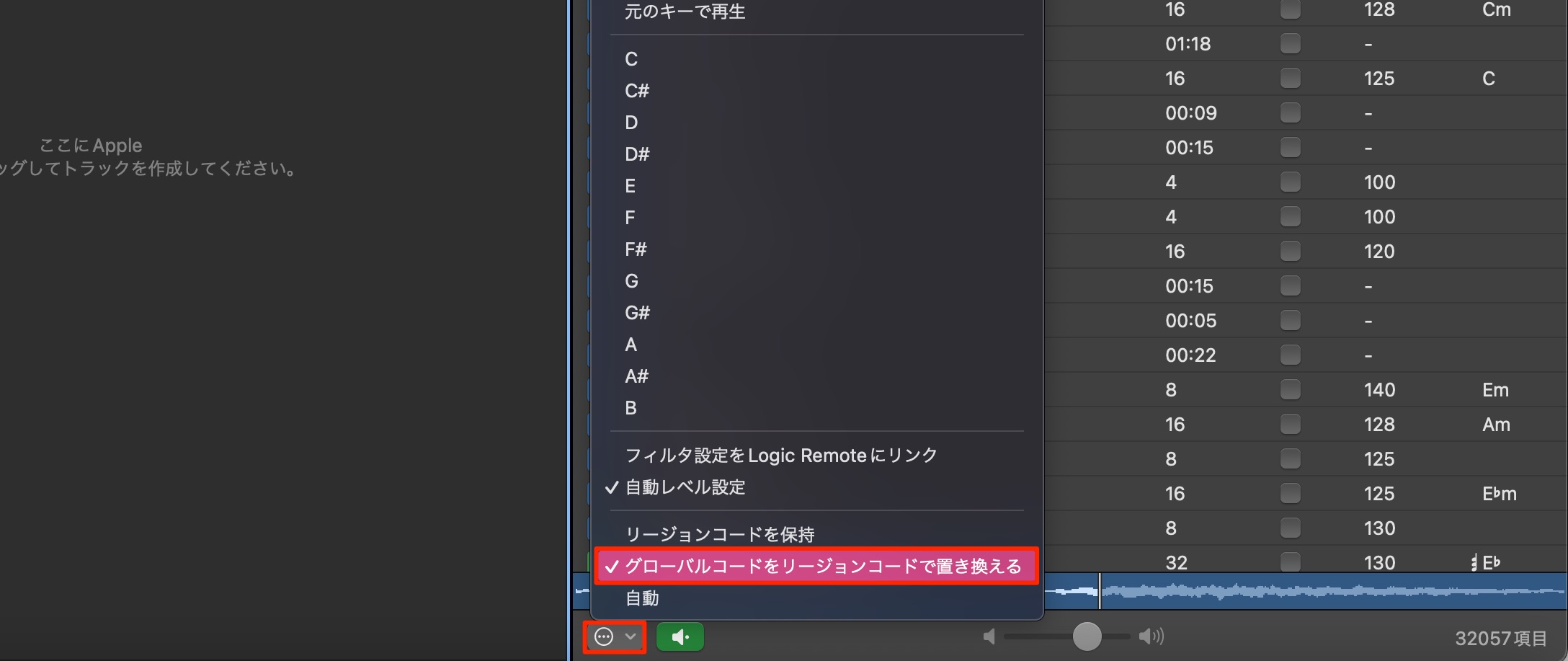

メニューから「グローバルコードをリージョンコードで置き換える」にチェックを入れることで、

ループを読み込んだ際に、グローバルコードを書き換えることができます。

気に入ったループをメインとして楽曲制作を行う際に便利です。

また、現状のグローバルコードを変更したくない場合は、メニューから「リージョンコードを保持」を指定しておきます。

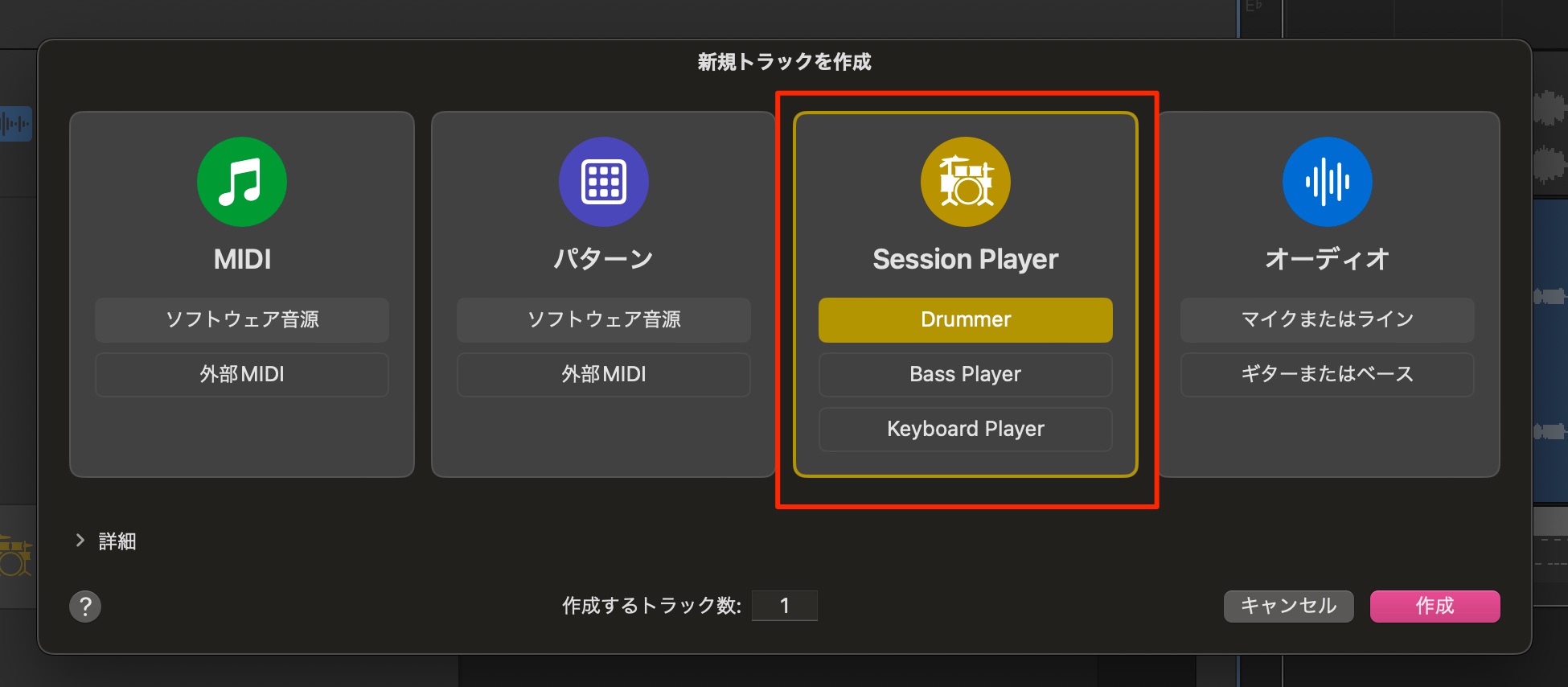

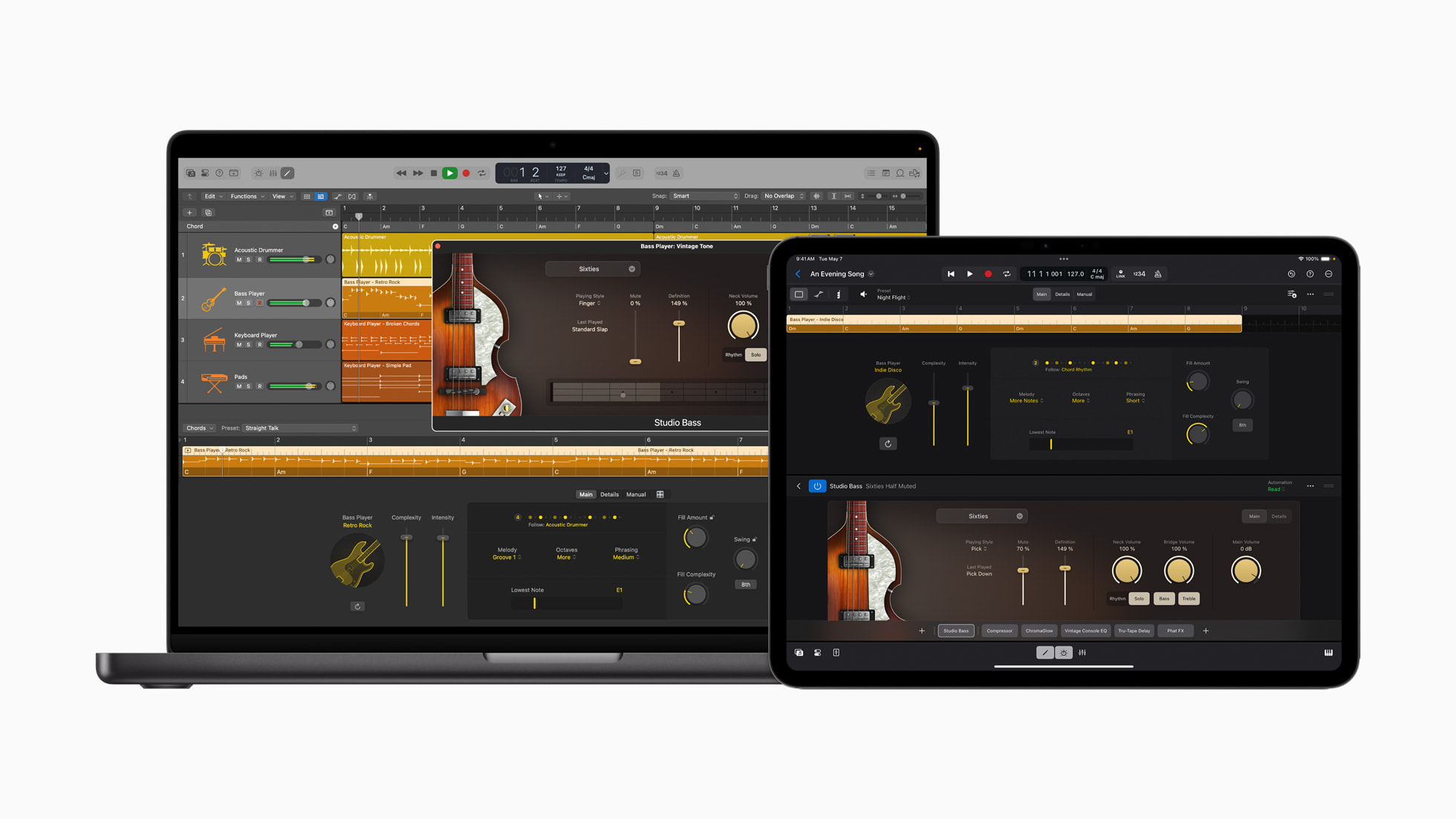

AIによる高度な演奏が実現! Session Player

当バージョンの目玉機能がAIを活用した「Session Player」

高度な自動演奏が作曲/アレンジをサポートしてくれます。

以前から導入されていた「Drummer」が進化。

そして、「Bass Player」と「Keyboard Player」が追加されています。

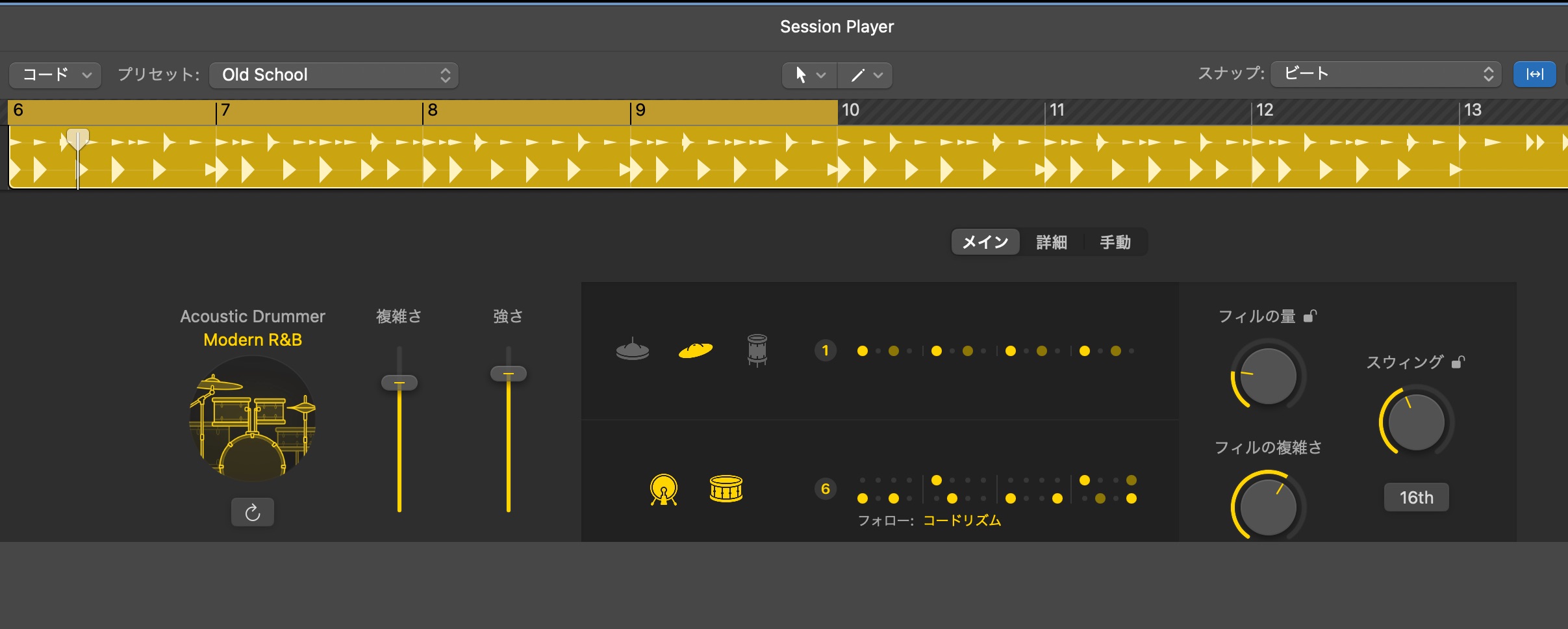

Drummer

以前のバージョンから装備されているドラムエディタ機能。

当バージョンではより自然で自由なフレーズ作りが行えるよう進化しています。

生ドラムだけではなく、エレクトロジャンルやパーカションにも対応します。

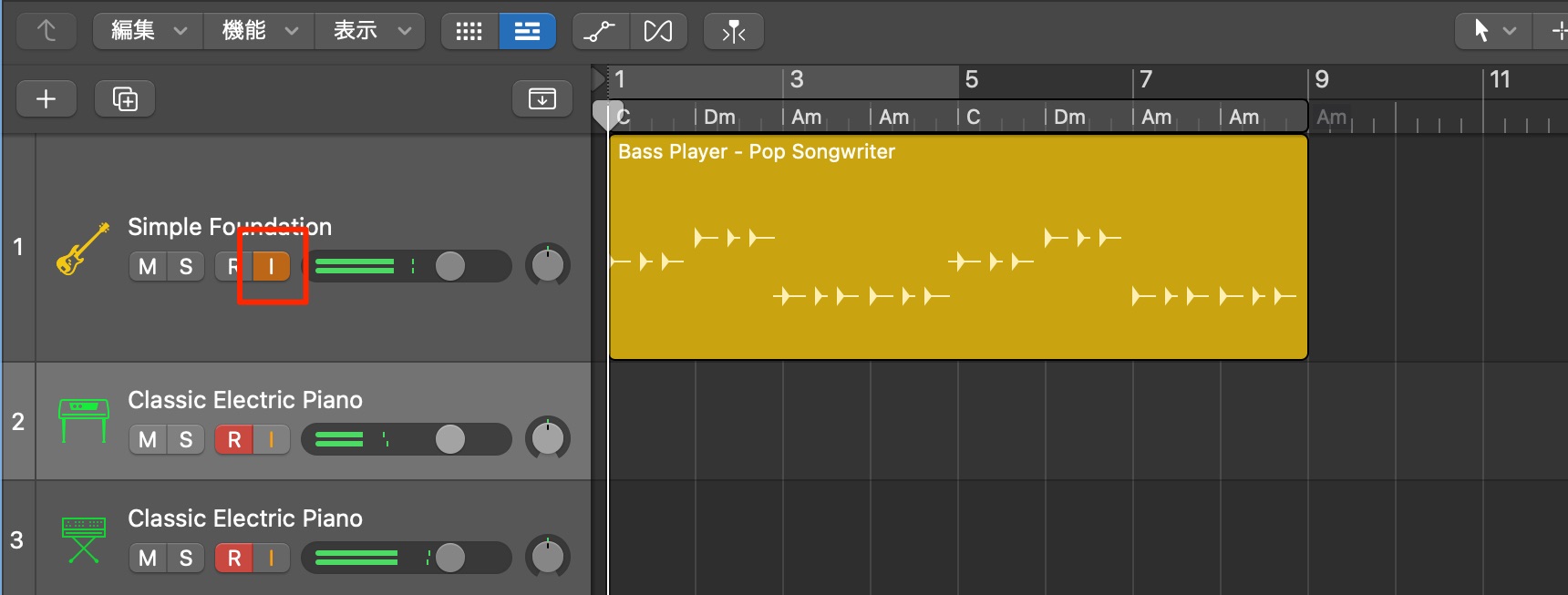

Bass Player

AIとサウンドテクノロジーの融合により開発されたベースプレイヤー。

リアルな演奏に欠かすことができないスライド/ミュート/ゴーストノート/スラップなども奏法も充実しており、簡単に本格的な楽曲ベースフレーズを導入できます。

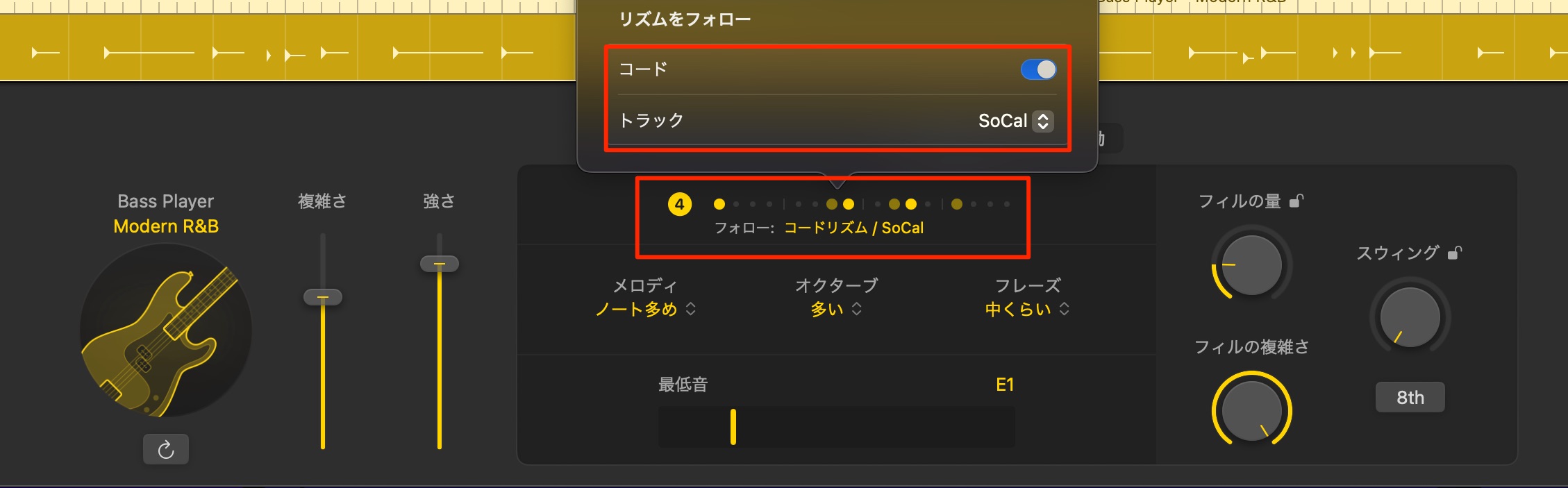

ドラムトラックを指定することで、キックの箇所を検知してフレーズの生成を行えます。

より統一感を与えられる素晴らしい機能です。

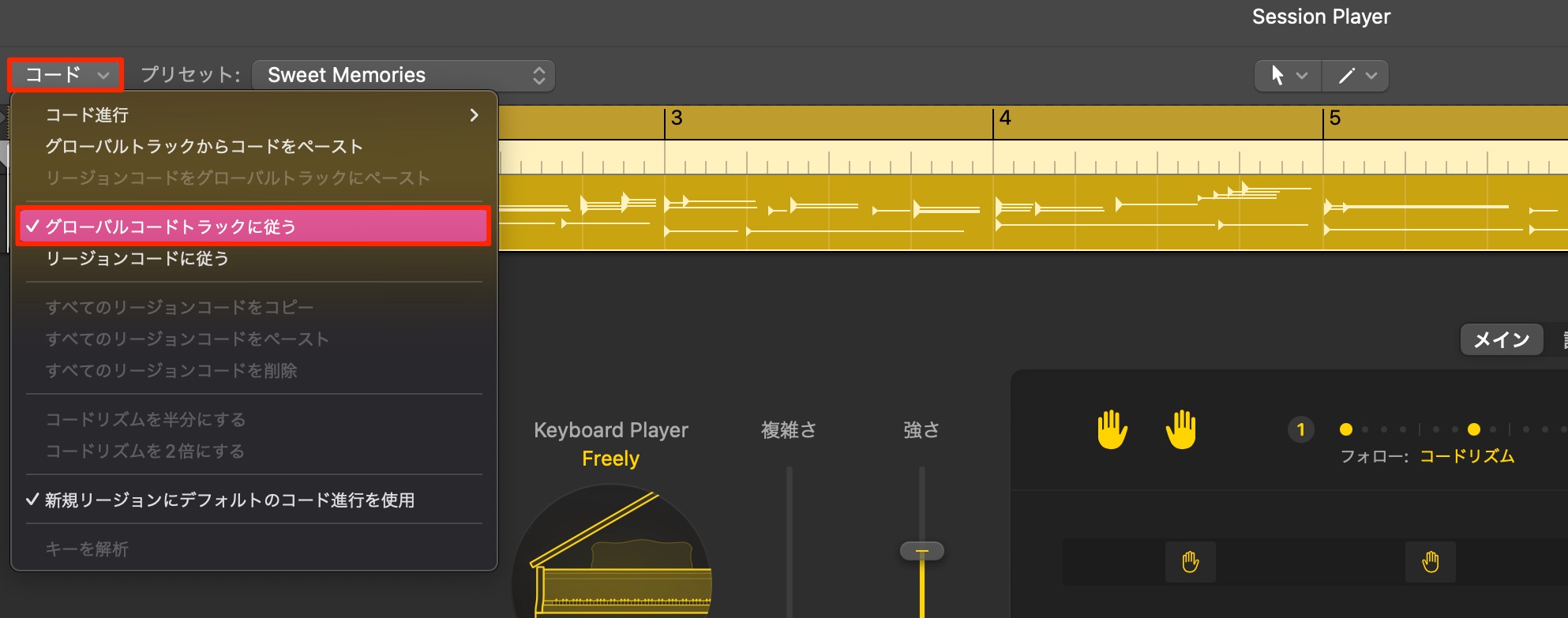

フレーズに対してコードを指定することもできるほか、上記で解説したグローバルトラックに演奏を従わせることができます。

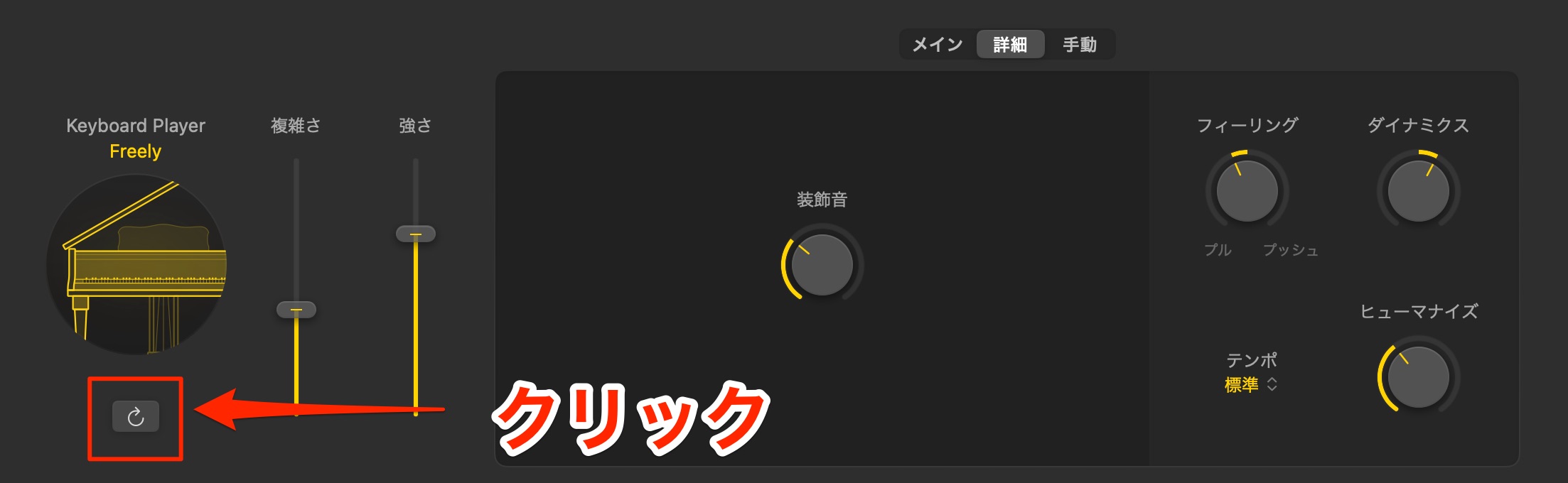

Keyboard Player

開発には一流スタジオミュージシャンが参加。多くのジャンルに対応する万能キーボードプレイヤーです。

左手/右手の指定やリズムだけではなく、使用する演奏音域の調整やボイシングまで直感的に行える革命的な機能が搭載されています。

リアルな演奏に欠かすことができない装飾音の数も指定でき、至れり尽くせりな内容です。

ベースプレイヤーと同様にコードのコントロールも可能で、まさに無限とも言える演奏バリエーションを実現できます。

Session Playerのコントロール

これらSession Playerを扱う上で知っておくべき操作や機能をご紹介いたします。

フレーズをMIDI変換

生成されたフレーズ(リージョン)をMIDIファイルへ変換して固定することができます。

変換したいリージョンを右クリックして「変換」→「MIDIリージョンに変換」を選択するだけです。

このように変換が行われ通常のMIDIとして扱うことができます。

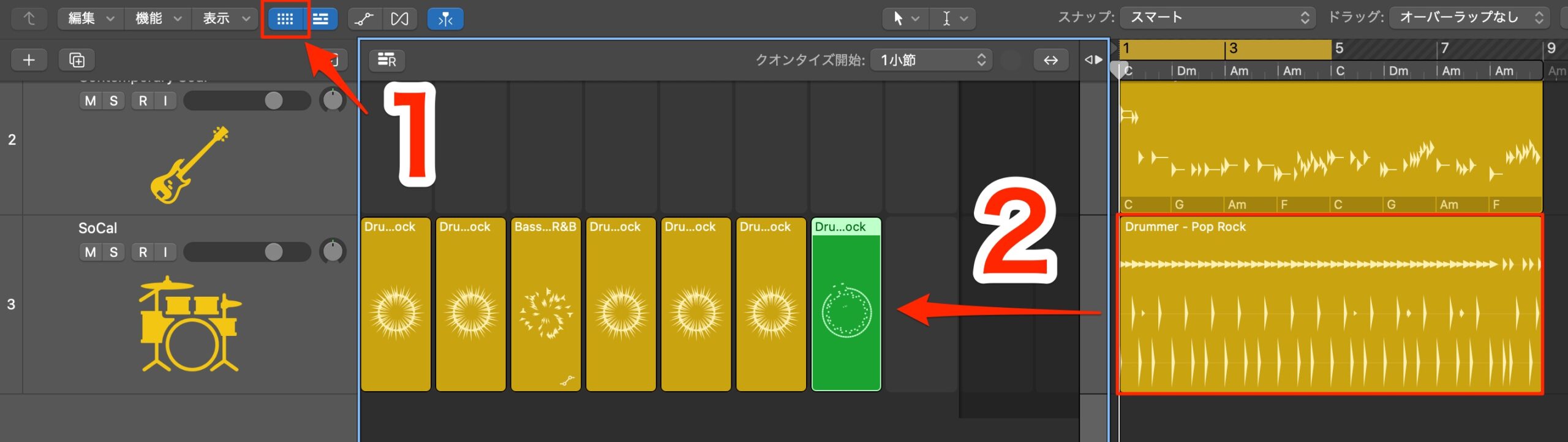

フレーズを生成する

各プレイヤーは設定された各パラメーターに応じてフレーズを生成しますが、その内容は少しずつ毎回異なります。

「再度実行」ボタンを押すことで新たなフレーズを瞬時に生成可能です。

気に入ったフレーズをLive Loopsへ入れておき、MIDI変換しておくことで、フレーズをとっておくことができるためお勧めです。

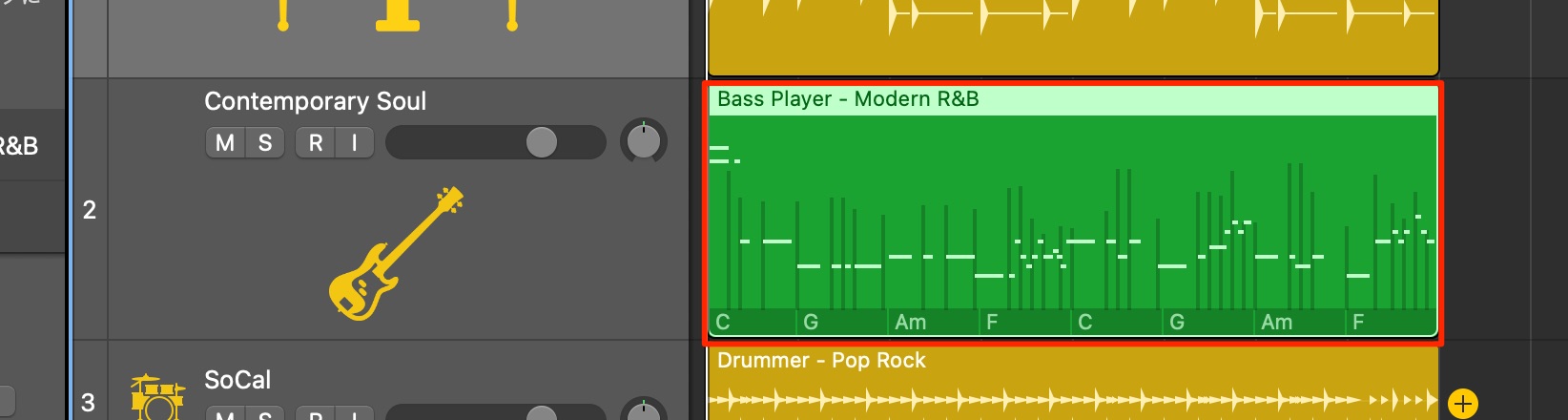

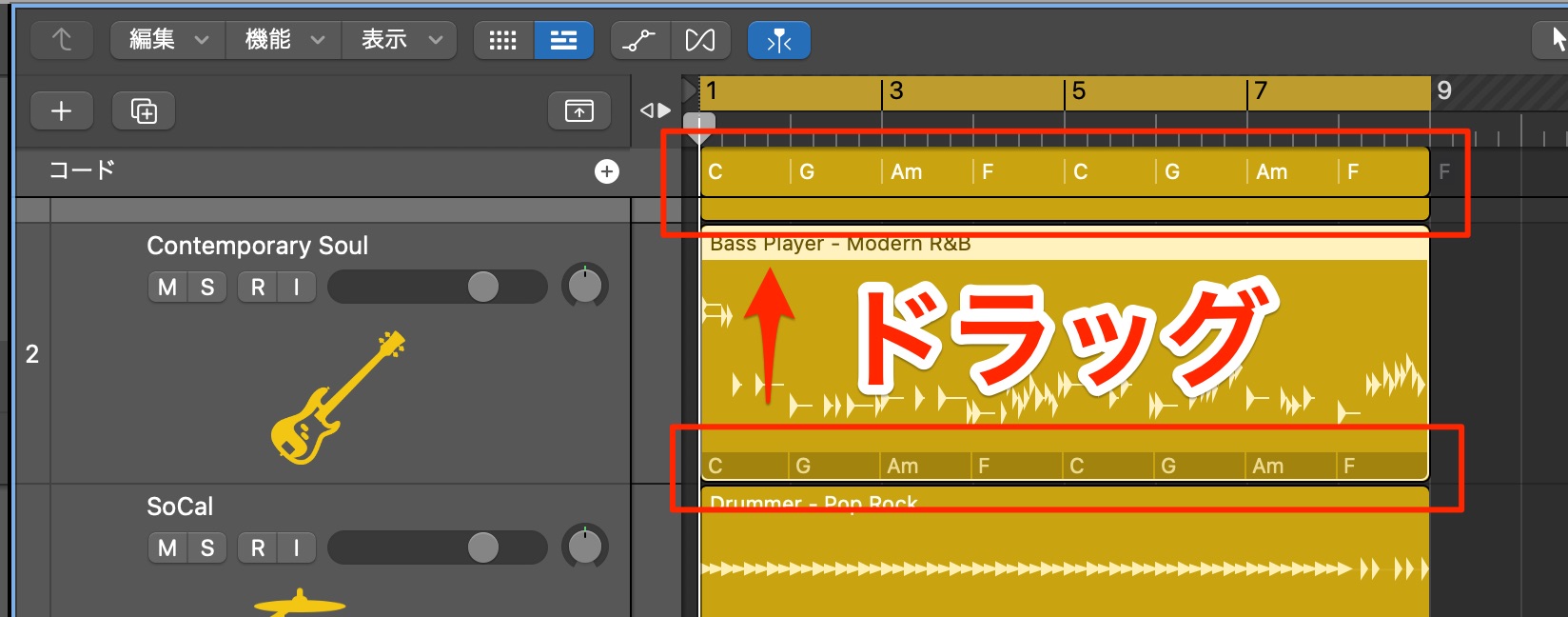

コードをグローバルコードへ適用

Session Playerのリージョンに設定されたコードをグローバルトラックへ簡単に適用できます。

コードが設定されたリージョンをグローバルトラックへドラッグするだけです。

コードを指定した後、他トラックのSession Playerをグローバルトラックへ従わせることで、全プレイヤーの演奏コードを統一できます。

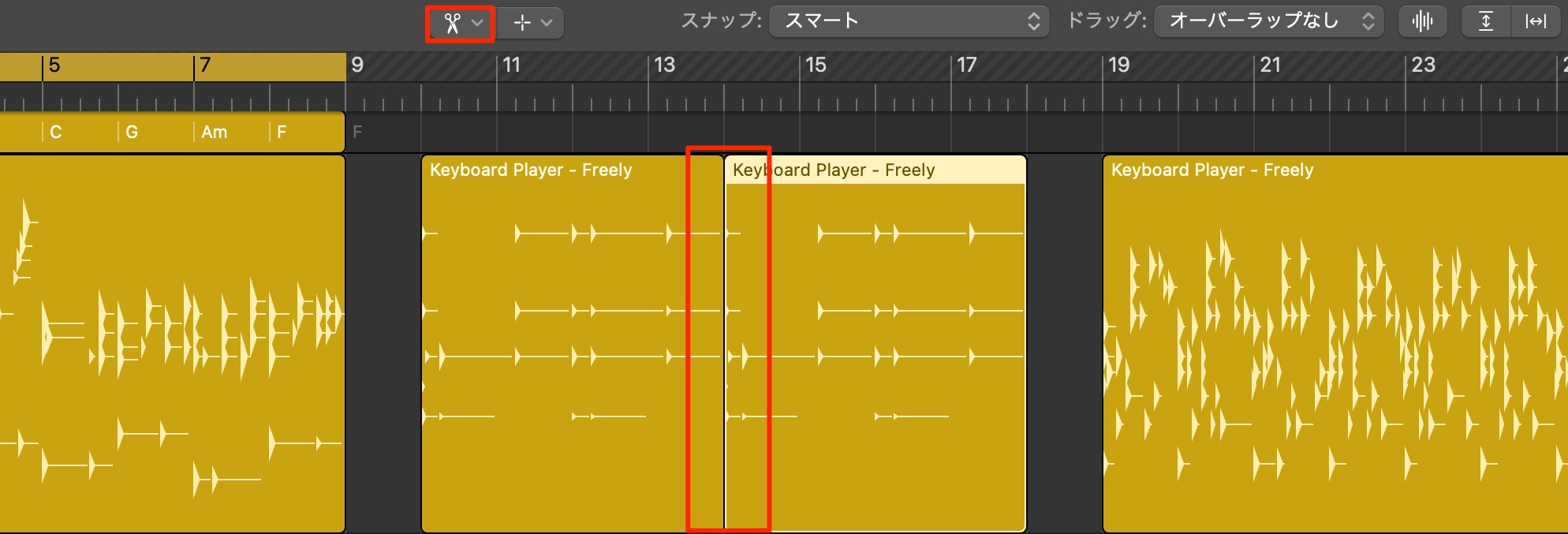

リージョンを分割

各Session Playerの設定はリージョンごとに変更することができます。

このようにリージョンを分けると、異なるフレーズタイプを同一トラックで扱えるため便利です。

通常のリージョンと同様にハサミツールで分割ができるほか、

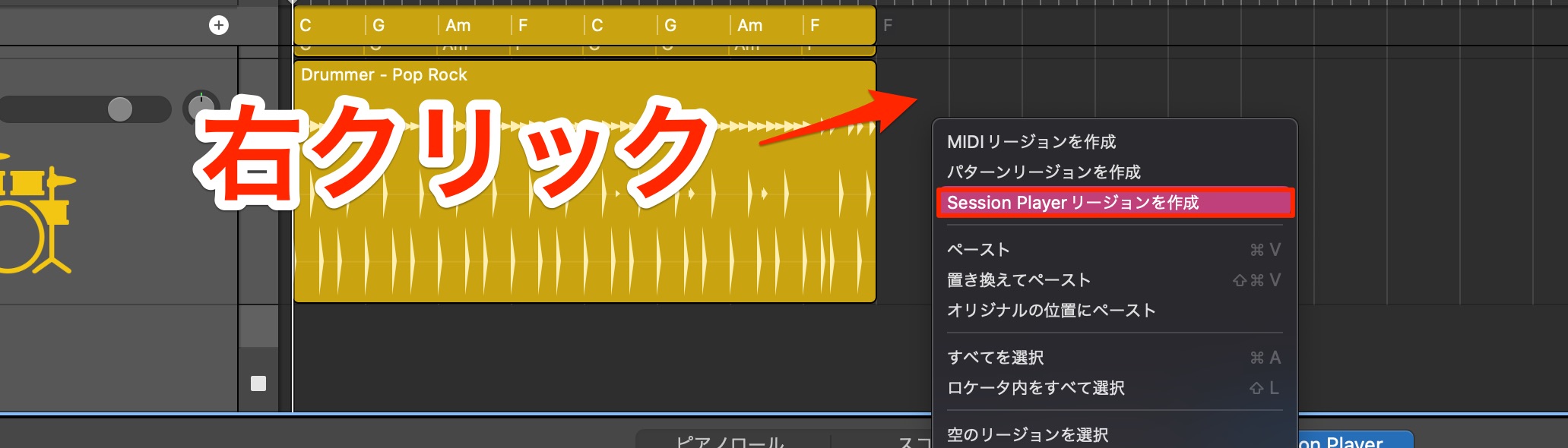

空き部分を右クリックしてリージョンを作成することも可能です。

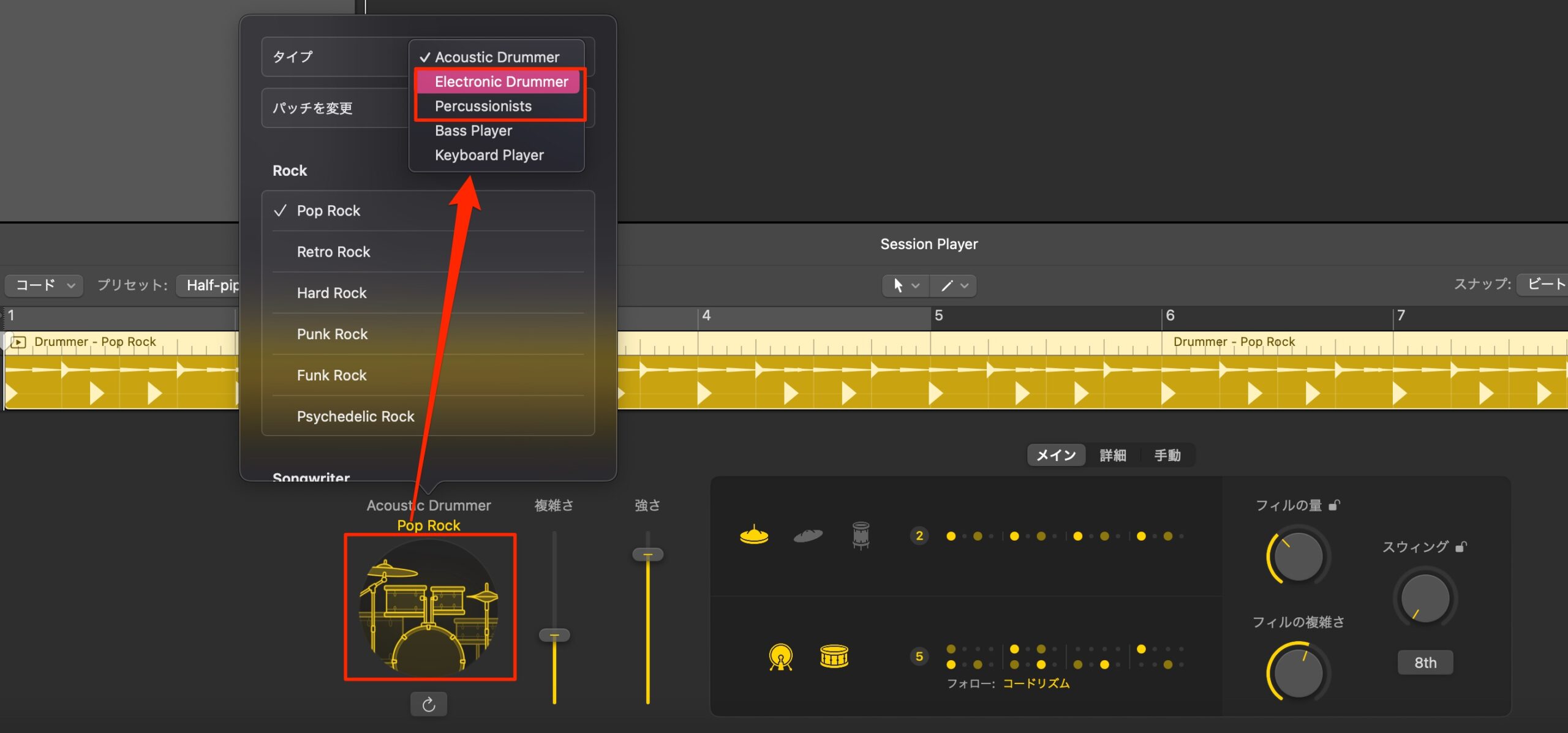

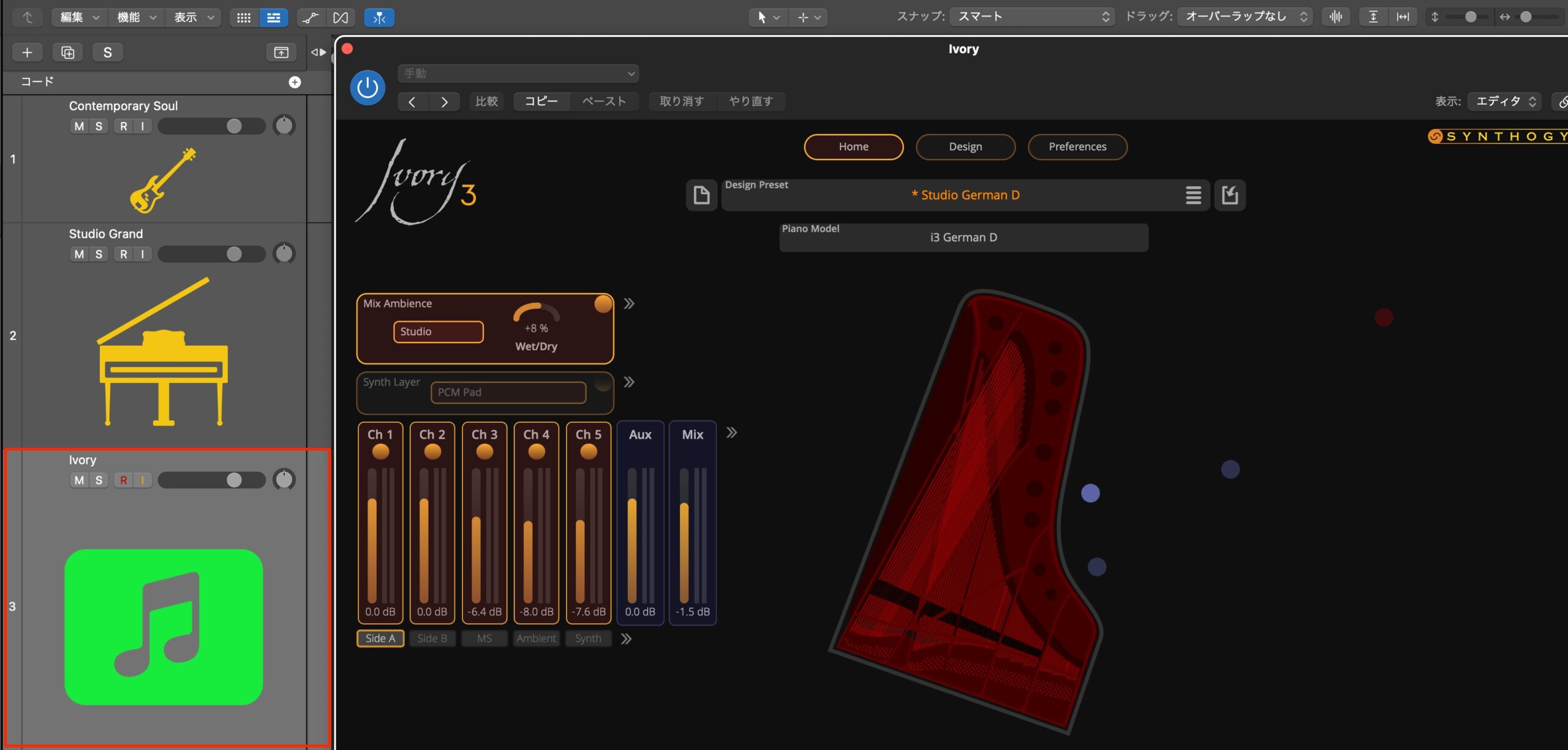

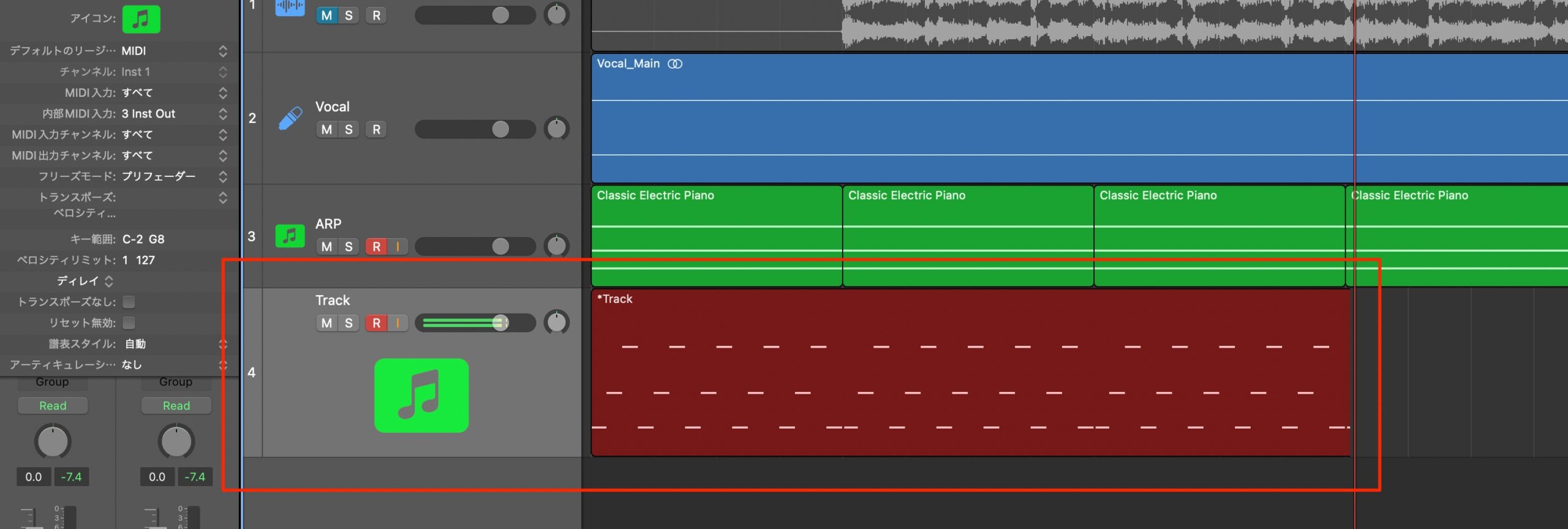

他の音源でもSession Playerを使用する

このSession Playerを他の音源(サードパーティ製を含む)でも使用したいという場合も多いと思います。

とても簡単に実現できます。

希望の音源トラックを立ち上げます。

空白のタイムレーン部分を右クリックして「Session Player リージョンを作成」を選択します。

このようにリージョンが作成され、Session Playerと同様のエディットが可能です。

(使用する音源によってキットの位置が変わったり、奏法が異なりますので調整は必要になります)

ただ、現在はピアノトラックですが、ドラマーが適用されています。

キーボードプレイヤーへ変更を行いましょう。

楽器画像部分をクリックします。

音源が変わらないように「パッチの変更」を外して目的のプレイヤーを選択します。

最後にプリセットを選択すればOKです。

これで希望の音源に対して目的のSession Playerを使用できます。

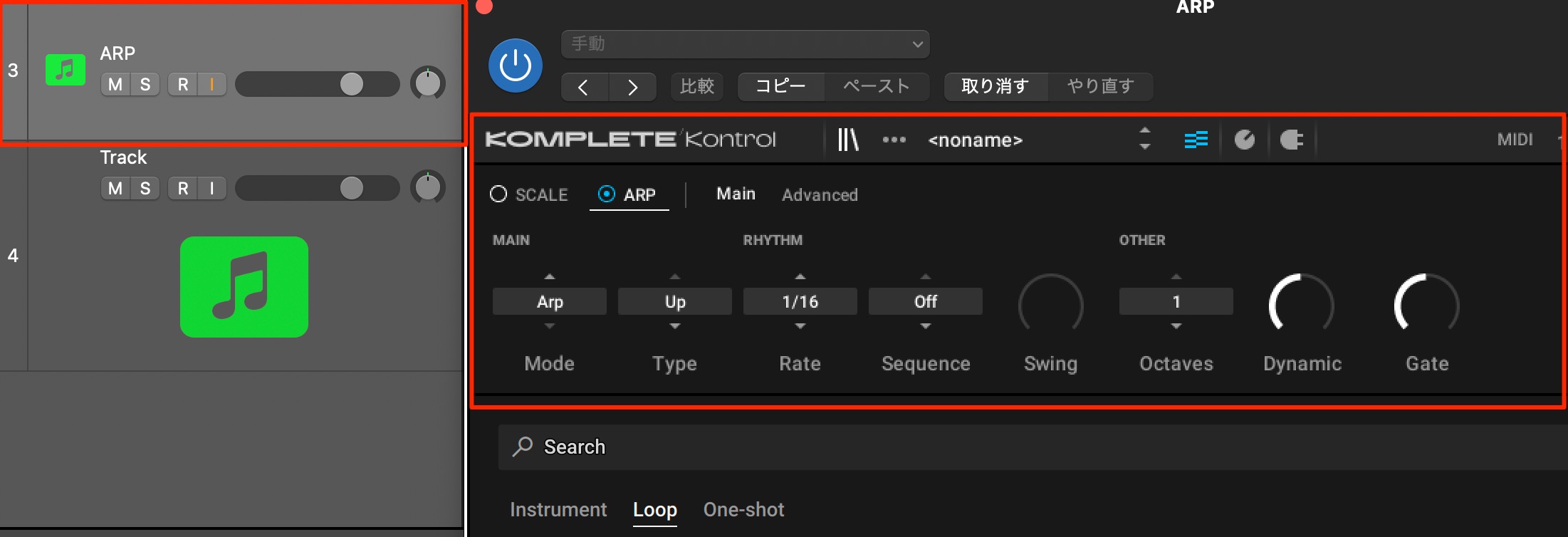

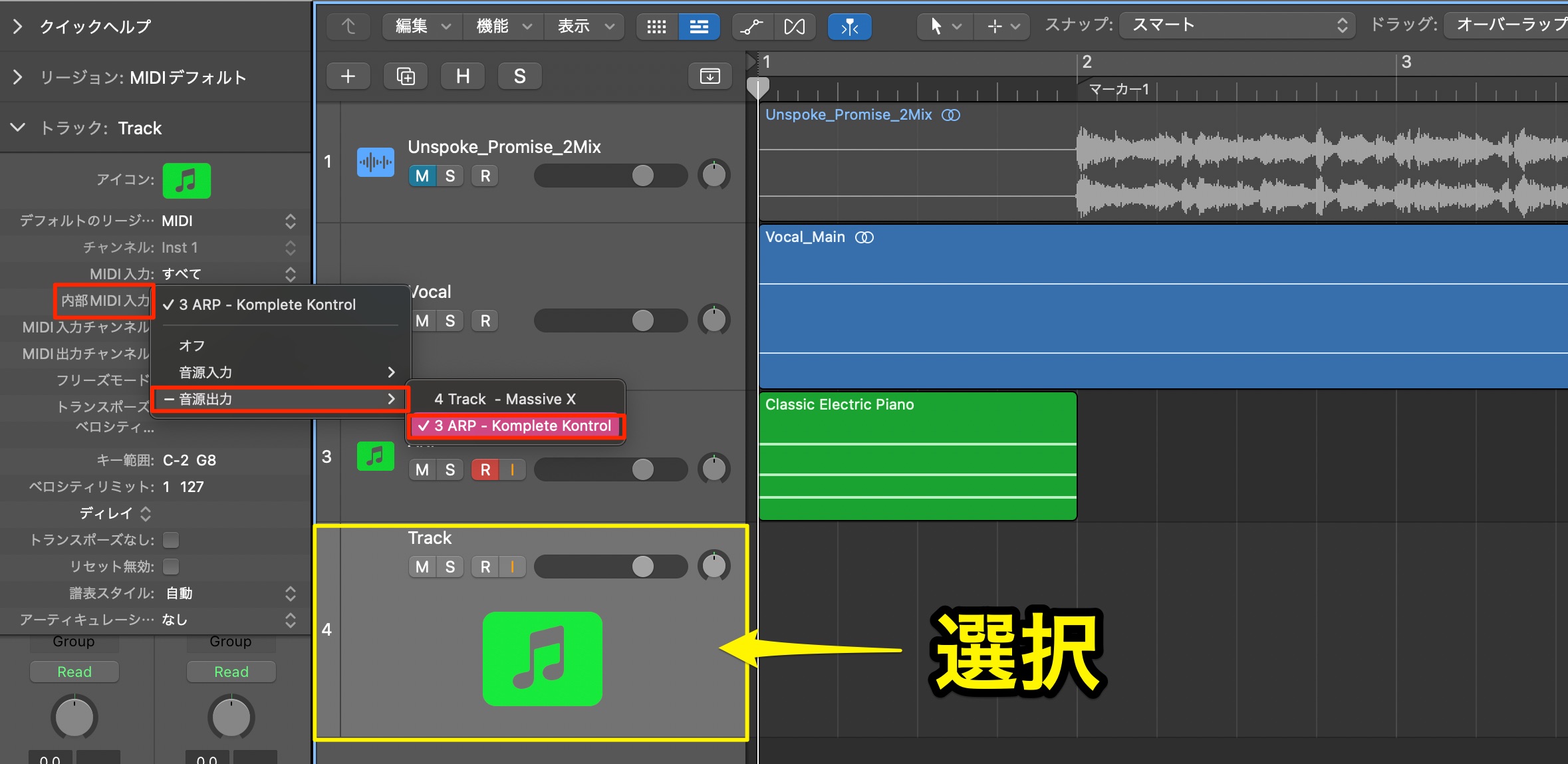

MIDIルーティングをより柔軟にコントロール

アルペジオを始めとして、音源の中でフレーズ作成が可能な製品も多いです。

このフレーズを他トラックでも使いたいという場面も多いのではないでしょうか?

当バージョンからMIDI信号のルーティングが強化され、より柔軟なコントロールが可能になりました。

お使いの機材やアイディア次第で制作の可能性が大きく広がる機能です。

例えば、この音源で生成されるアルペジオを他のトラックで鳴らしたいとします。

アルペジオを演奏させたいトラックを選択し、インスペクタの「内部MIDI入力」を選択します。

この中からアルペジオが生成されている音源トラックを選択します。

設定はこれで完了です。

このように設定したトラックがMIDI信号を受信し、フレーズが演奏されます。

もちろん、これをMIDIレコーディングすることも可能です。

ソフトウェア音源トラックのモニタリング

オーディオトラックと同様に、ソフトウェア音源トラックにもモニタリングボタンが追加されました。

レコーディングボタンとは切り離し、常にキーボードの入力で音源を鳴らすことができるため、複数のトラックを同時に演奏する場合にも便利です。

トラックに豊富な歪みを加える「ChromaGlow」

サウンドメイクやミキシングで欠かすことができない歪みプラグイン。

当バージョンではトラックに豊富な歪みを付加する「ChromaGlow」が追加されました。

5種類の歪みタイプやドライブ量を細かく調整することができ、とても幅広い音作りが可能になります。

どのトラックにもマッチする設計になっていますので、ぜひ活用してみてください!

いかがでしたでしょうか?

実用的かつ、派手な機能が多く搭載され、更に隙がないDAWへ進化したLogic Pro 11

既存ユーザーは無料で使用できるという点はAppleだから実現できたと言っても過言ではありません。

AIによる制作支援は、アレンジ〜マスタリングまでカバーし、楽曲制作のハードルを下げることに成功しています。

制作にAIが介入する範囲のバランスも絶妙で、全てを任せるというものではなく、あくまで作曲の楽しみを広げている点も素晴らしいと感じました。

ぜひLogic Proの新機能を制作に取り入れてみてください!

- CATEGORY:

- Logic Proの使い方 上級者編