日本一のシェアを誇るDAW「Cubase 15 」がリリース! | 注目の新機能をレビュー&解説

革新的な機能とワークフロー改善で創造性を最大限に引き出す

世界中のプロフェッショナルから初心者まで、幅広いユーザーに支持されているSteinberg社のDAW「Cubase」

その最新バージョンとなる「Cubase 15」がリリースされました。

バージョン15では、AIを活用したステム分離やボーカルシンセシスといった創造性を広げる新機能に加え、日常的な制作ワークフローを効率化する多くの改善も行われています。

主な新機能は以下の通りです。

- AIステム分離機能で2Mixから個別パートを抽出

- メロディックパターンシーケンサーでメロディとコード進行を自動生成

- ヤマハ製ボーカルシンセシス「Omnivocal Beta」搭載

- 刷新されたハブ機能でプロジェクト管理が快適に

- オートメーション操作の劇的な改善

動画

Cubase 15の注目機能:AIが拓く創造性と制作効率の向上

今回のバージョンアップでは、多くの新機能追加や改善が行われていますが、ここでは、主要な新機能を中心に解説します。

注目の機能について、詳しく見ていきましょう。

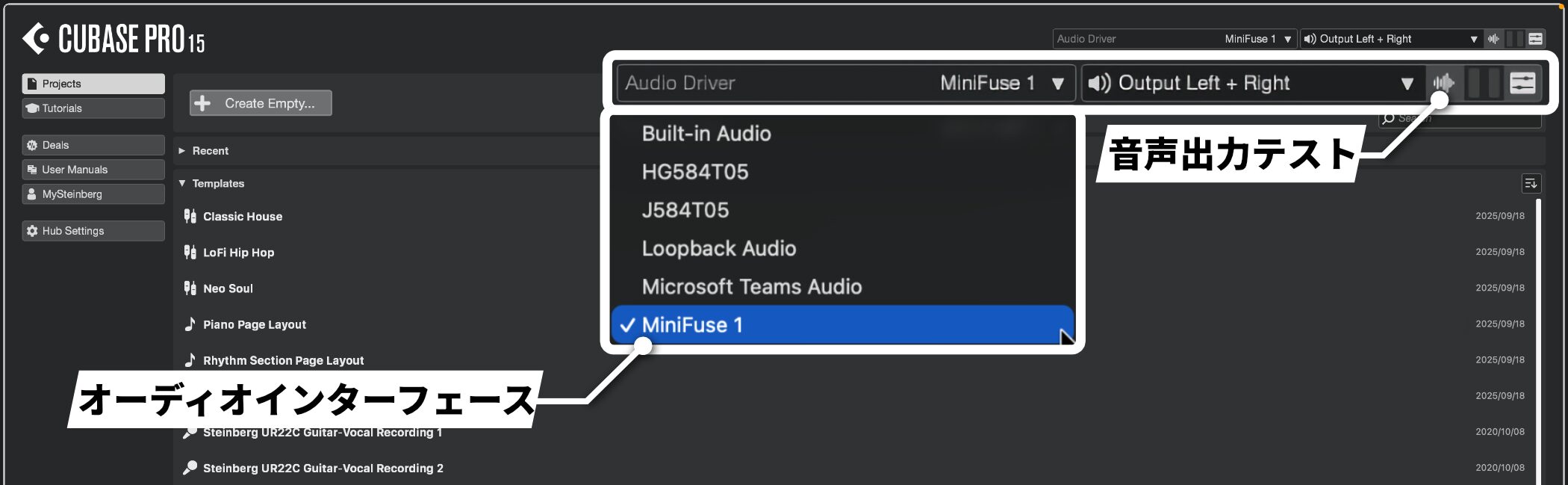

New Hub:起動時のハブ機能が一新(全エディション対応)

Cubase 15を起動すると、最初に目にするのが大幅に進化した「ハブ」画面です。

この新しいハブでは、オーディオインターフェースの選択や音声出力のテストが起動ウィンドウから直接行えるようになり、セットアップ作業がスムーズになっています。

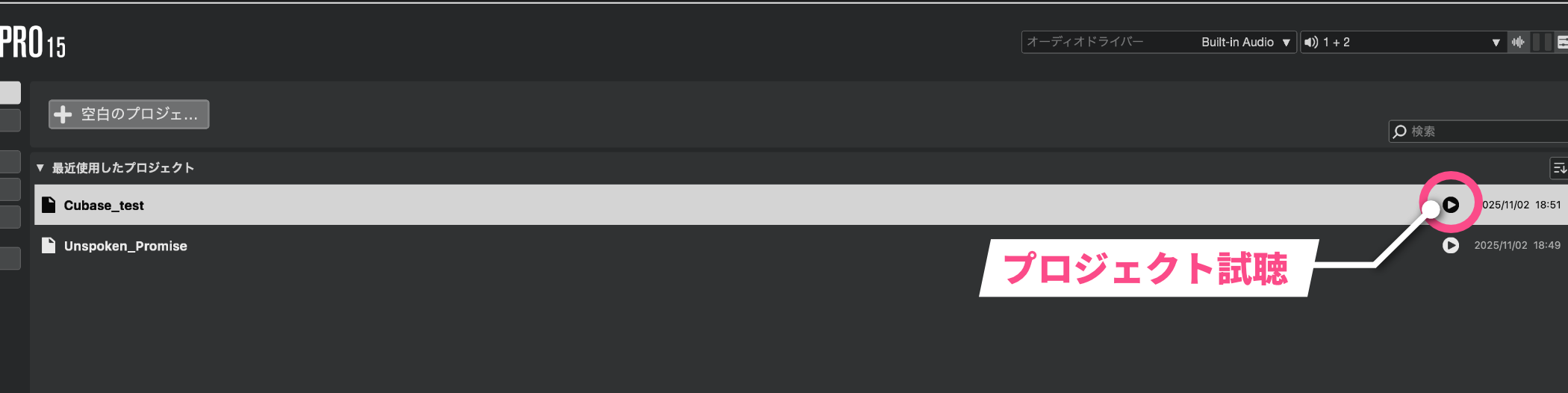

最も注目したいのが、プロジェクトプレビュー機能です。

プロジェクトファイルの横に表示される再生ボタンをクリックするだけで、プロジェクトを開かずに5秒間の試聴が可能です。

複数のバージョンを管理している場合でも、聴きたい楽曲をすぐに見つけられるため、制作効率が大幅に向上します。

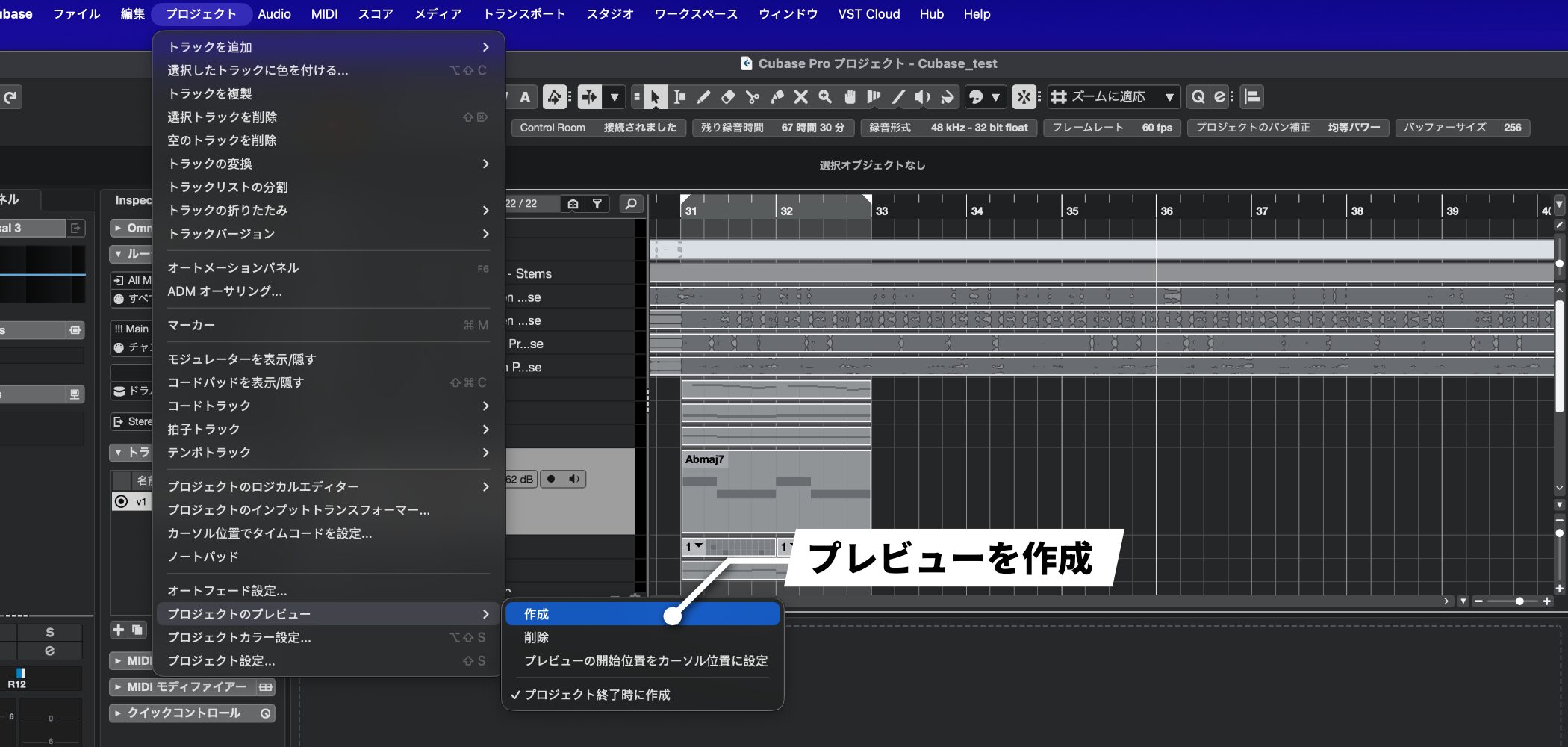

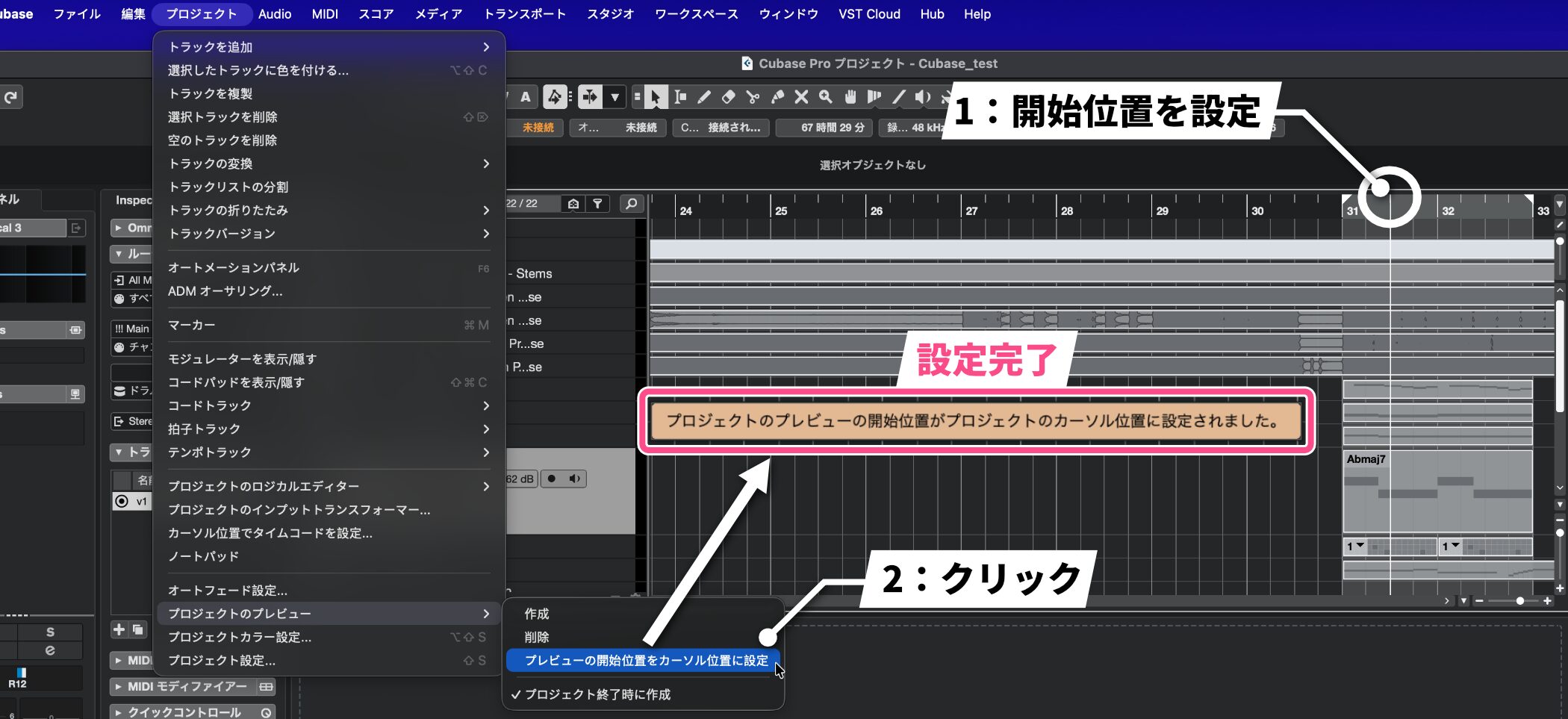

プレビューを有効にするには、プロジェクトを開いた状態で「プロジェクト」→「プロジェクトのプレビュー」から「作成」を選択します。

サビやイントロなど、任意の場所からプレビューを行いたい場合は、再生を開始したい位置にカーソルを移動します。

その後、先ほどのメニューから「プレビューの開始位置をカーソル位置に設定」を選択することで、プレビューの開始位置を自由に設定できます。

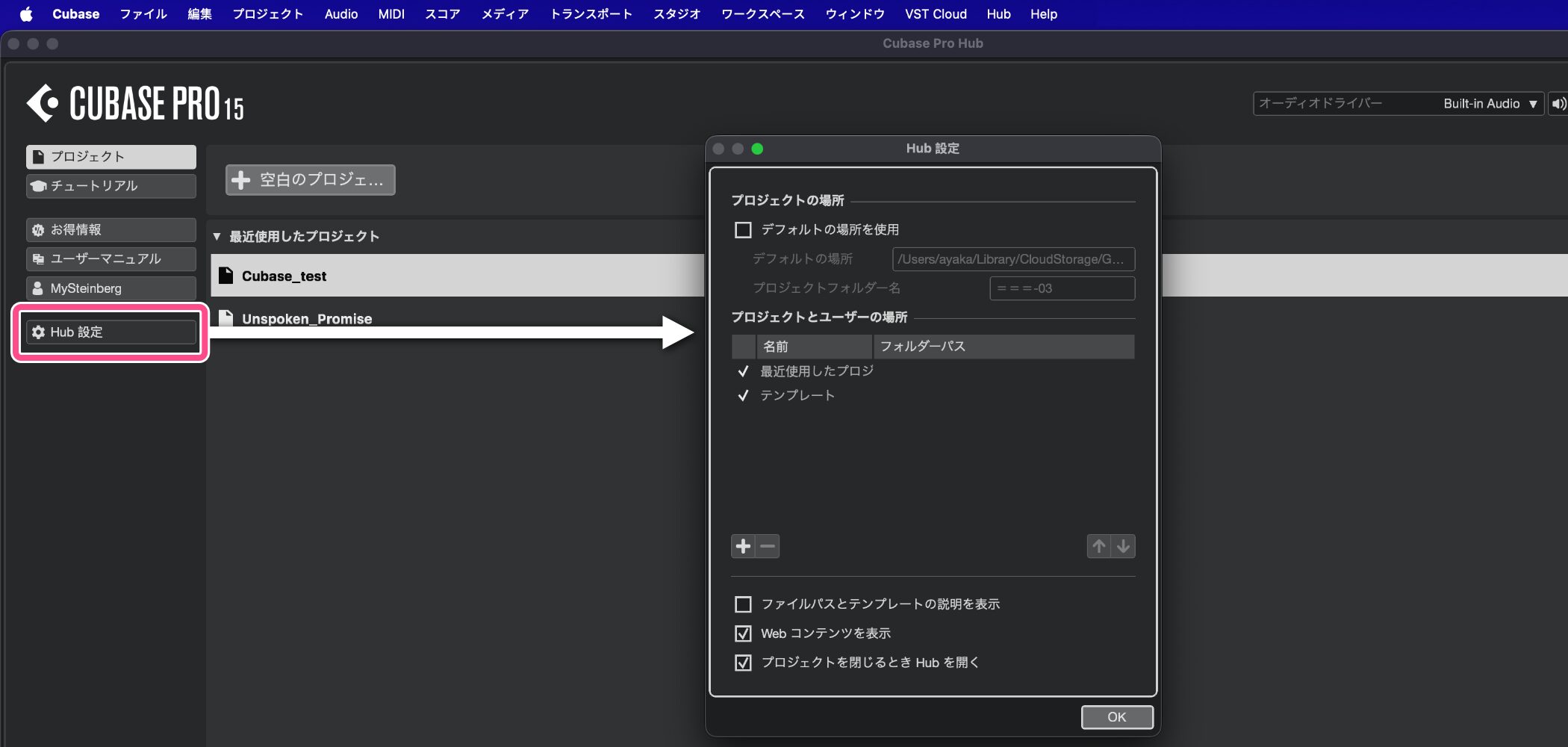

また、プロジェクトの保存先を自動的に指定できる「ハブ設定」機能も、より分かりやすい場所に配置されました。

Mac Full Screen:Macの全画面表示に対応(全エディション対応)

Mac版Cubase 15では、ネイティブフルスクリーンモードに正式対応しました。

プロジェクト画面やMixConsole画面を全画面で表示できるため、没入感のある編集とミキシングが可能になります。

Plug-in Scaling:プラグインの表示サイズを変更可能(全エディション対応)

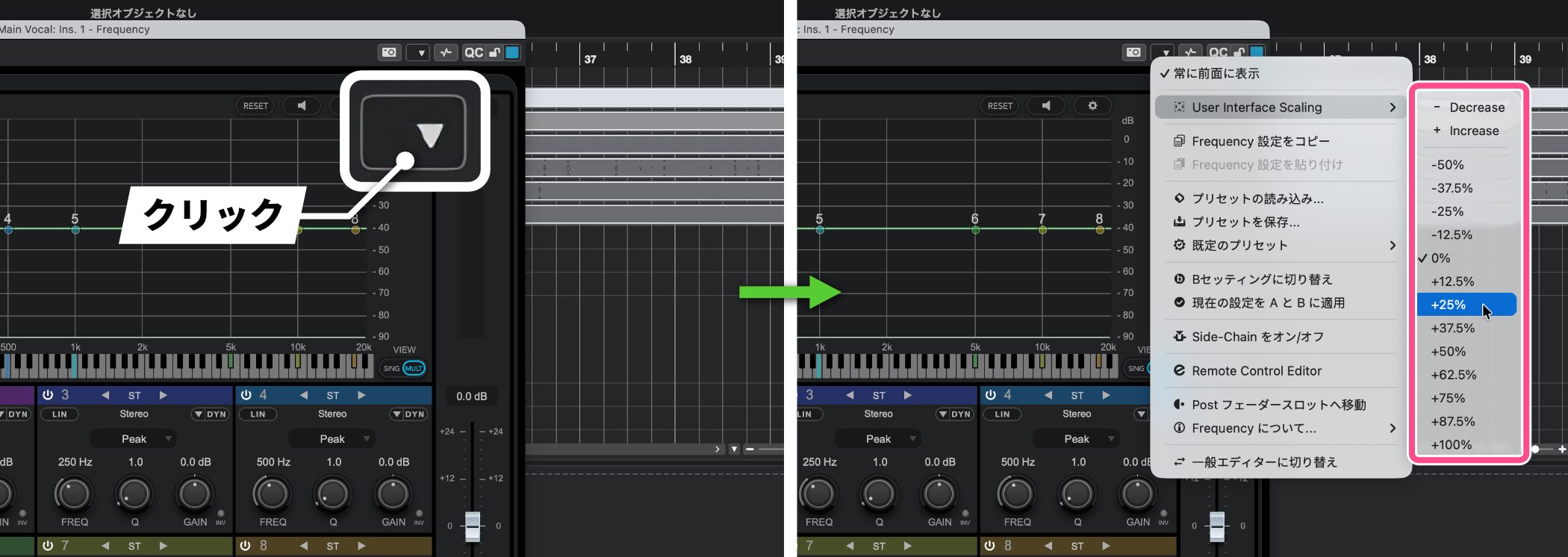

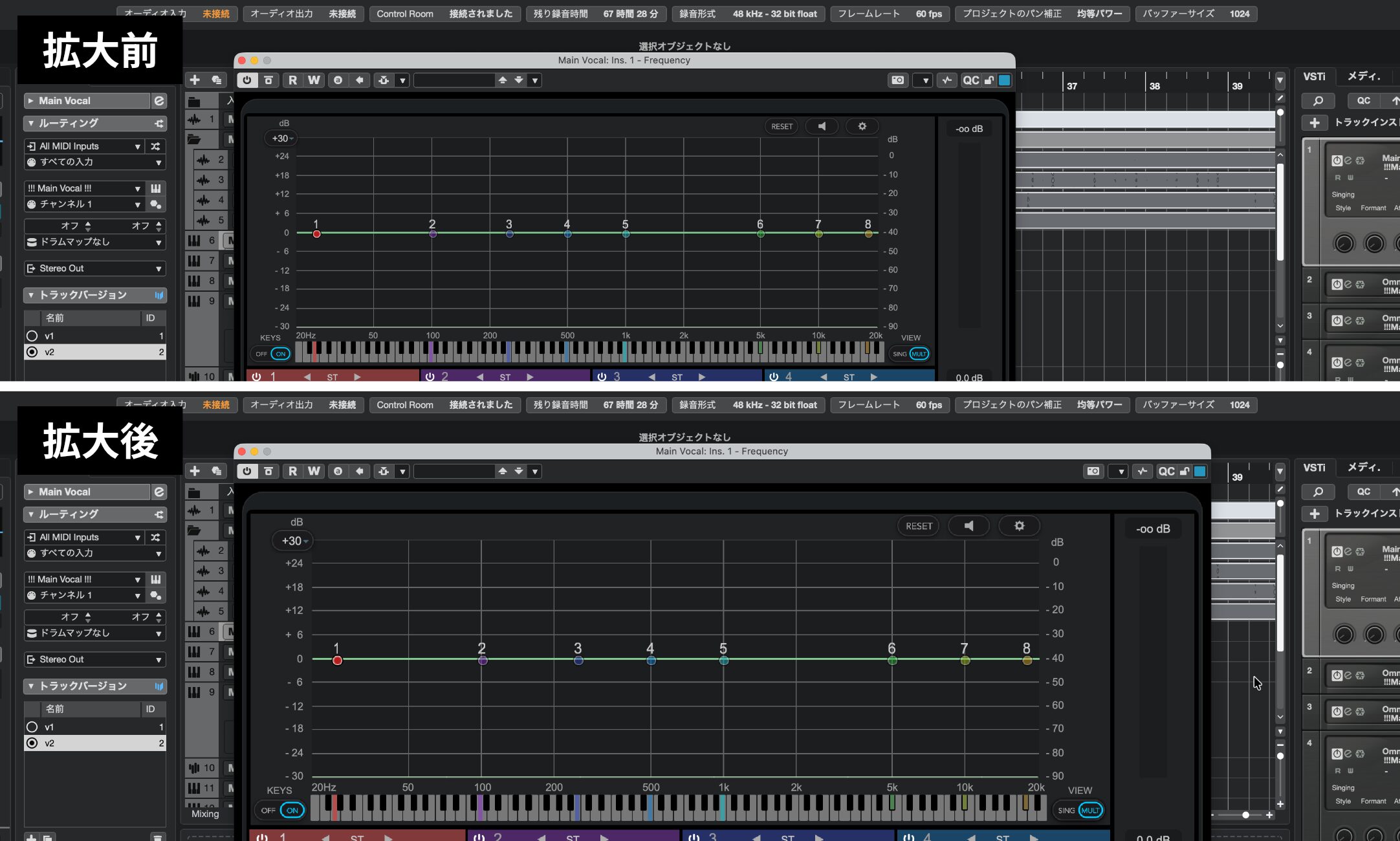

すべての標準エフェクトプラグインで、ユーザーインターフェースのスケーリングが可能になりました。

プラグインウィンドウの右上にある▼(機能)の箇所をクリックし、「User Interface Scaling」から拡大率を調整することで、プラグインの表示サイズを細かく変更できます。

この機能を利用することで、EQで特定の周波数帯を確認する際に拡大し、視認性を大幅に向上させることが可能です。

ただし、現時点では、Groove Agent、HALion、Retrologueといったインストゥルメント系プラグインは対応予定となっています。

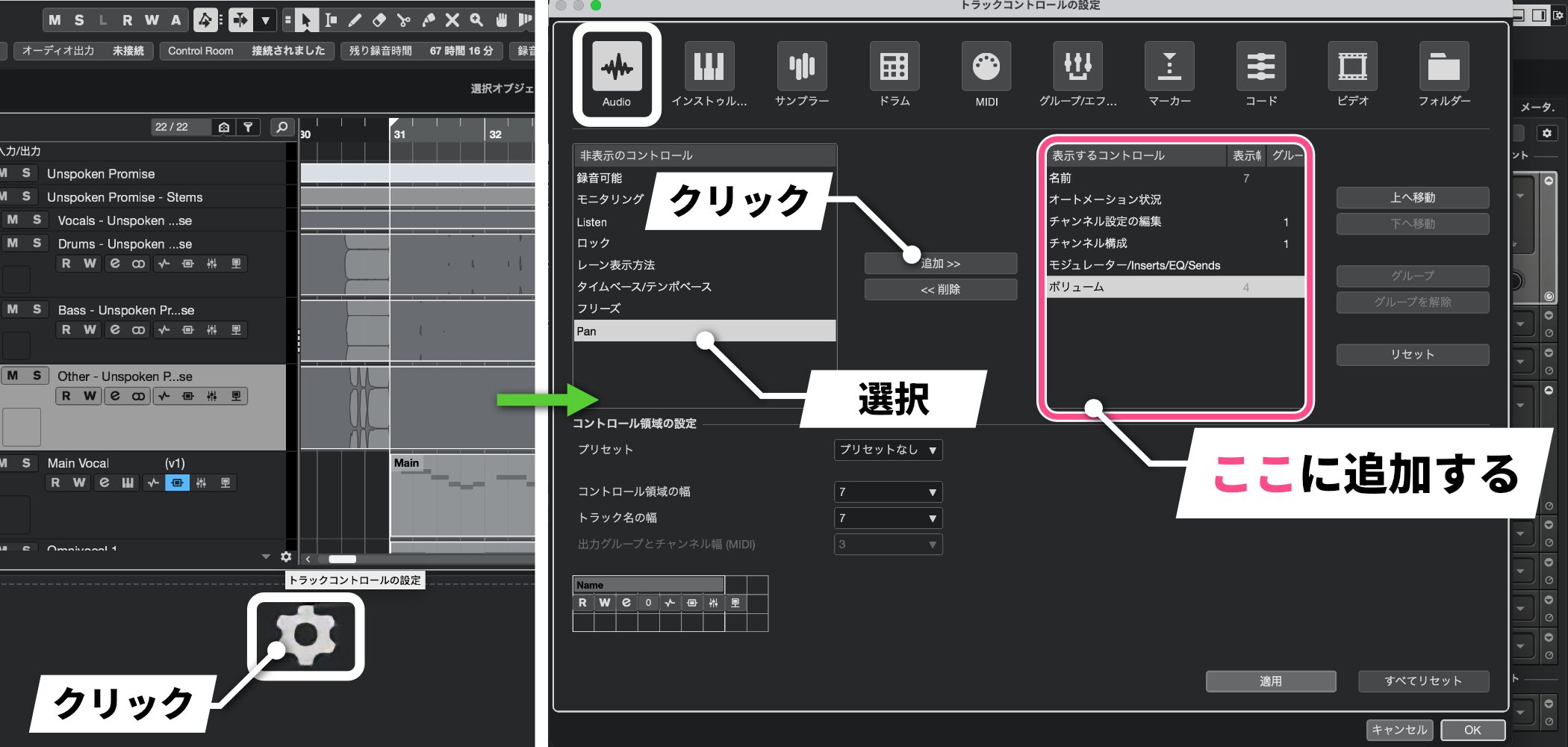

Track Controls:トラックから直接Vol/Pan操作(全エディション対応)

トラックリストにボリュームとパンのコントロールを追加できるようになりました。

これにより、左側のインスペクターを閉じた状態でも、トラックコントロールエリアから直接ボリュームやパンを調整できます。

設定方法は簡単です。

トラックリスト右下の設定ボタンをクリックし、トラックタイプ(今回はAudioを選択)の表示するコントロールに「ボリューム」や「Pan」を追加するだけです。

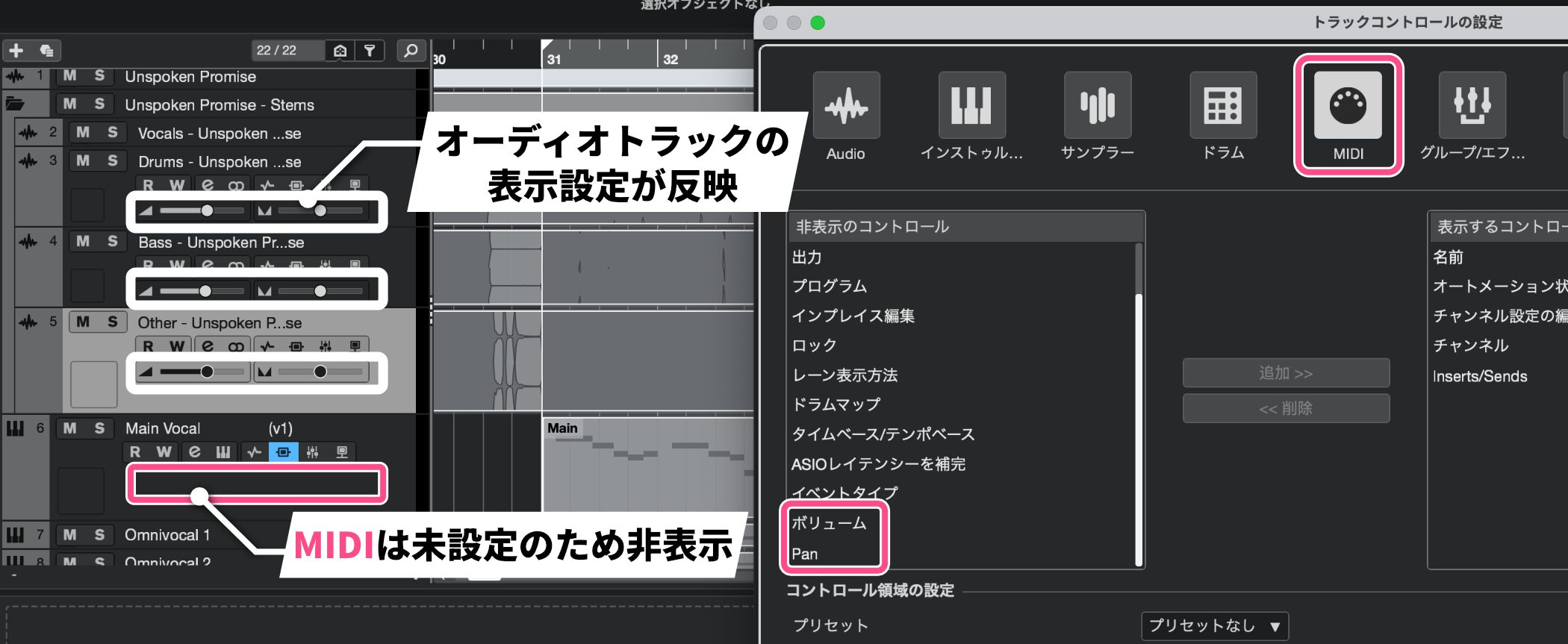

オーディオトラックにのみ、ボリュームとパンのパラメータが表示されました。

このように、トラックタイプごとに個別に設定できるため、柔軟なカスタマイズが可能です。

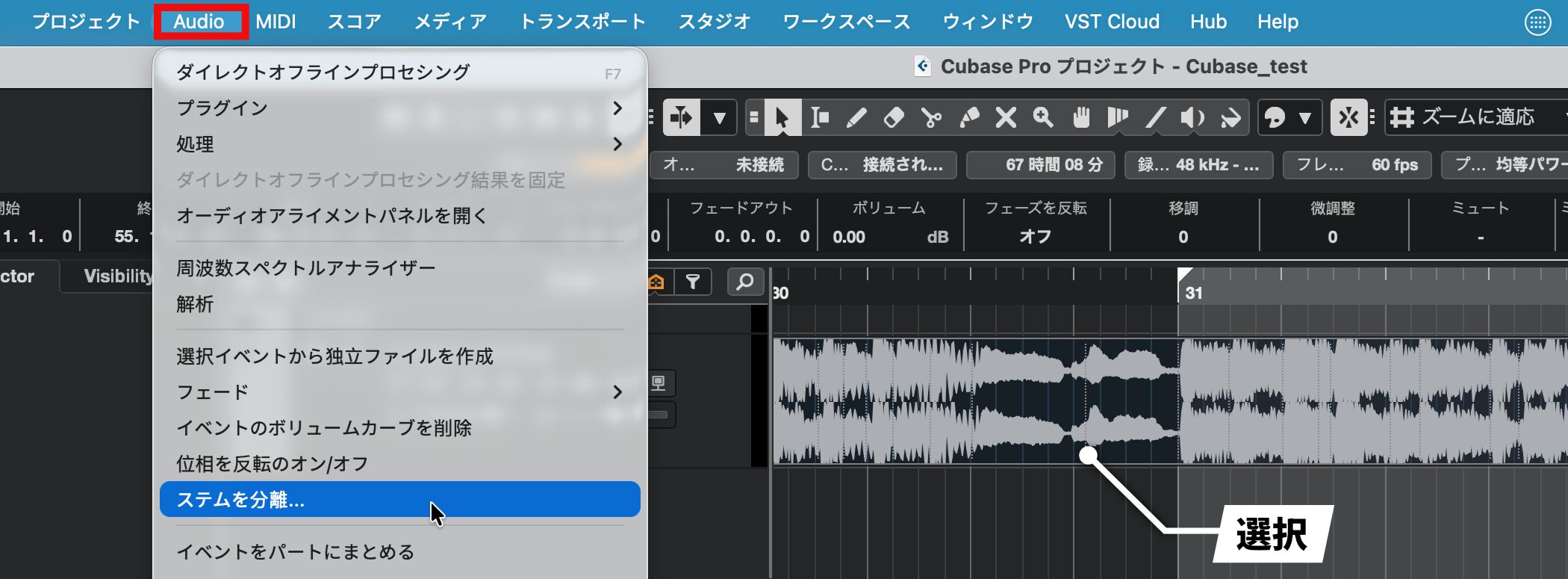

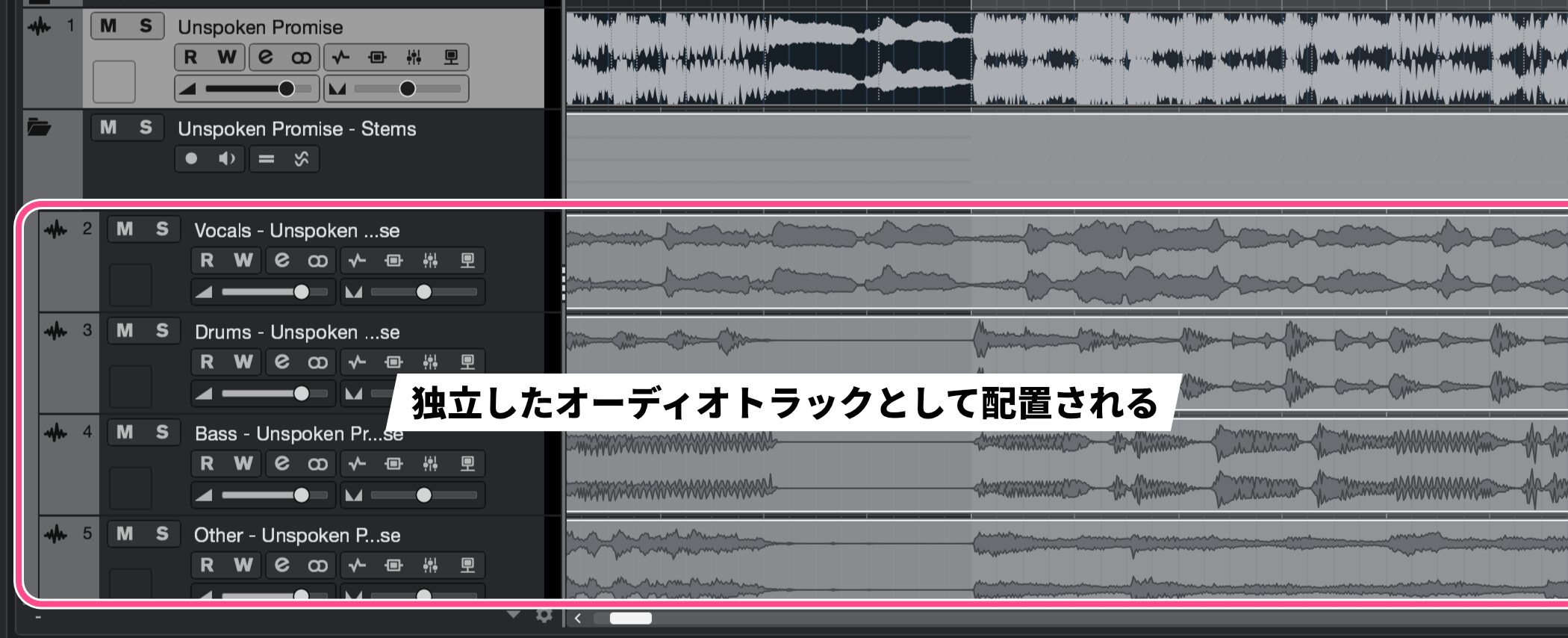

Stem Separation:AIで2Mixをパート分離(Proエディションのみ)

Cubase 15 Proには、AI技術を使ったステム分離機能が新たに搭載されました。

2Mixの楽曲から、ボーカル、ドラム、ベース、その他の楽器を自動的に分離できます。

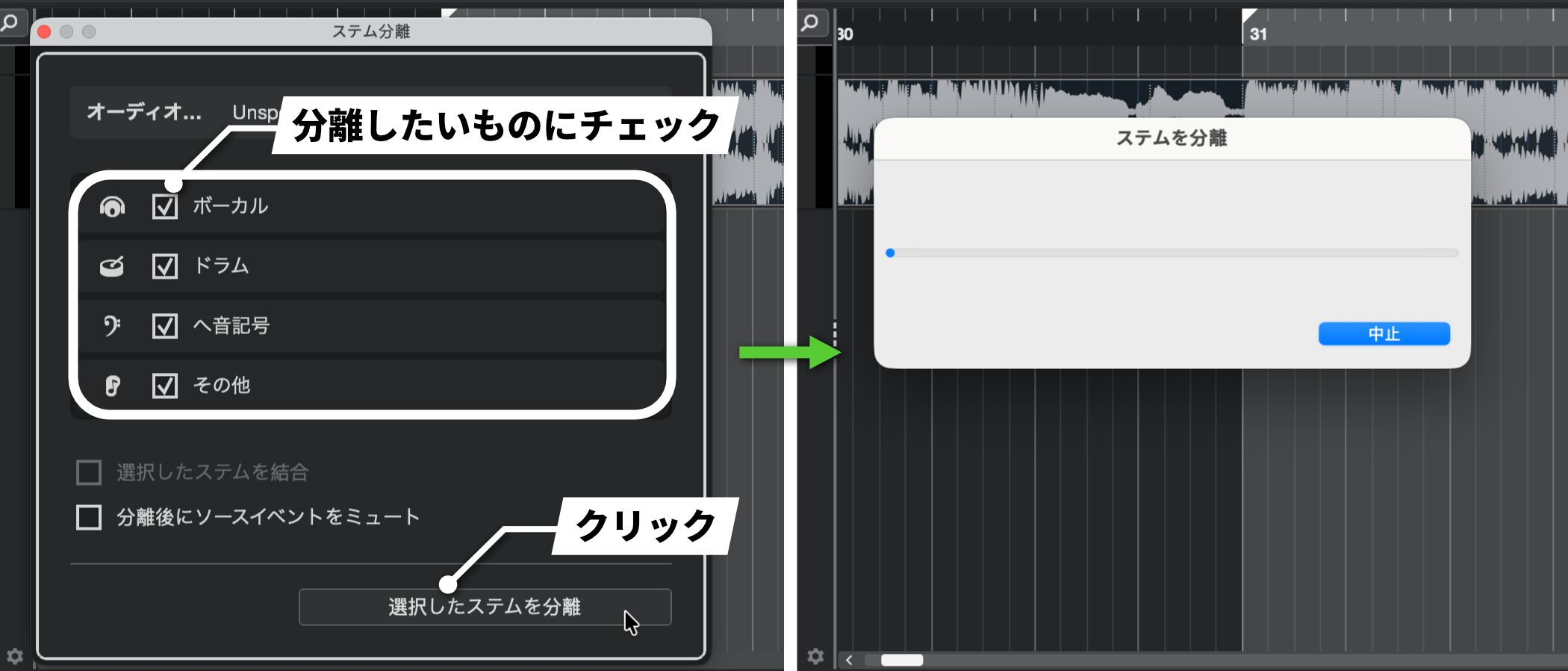

分離したいオーディオファイルを選択し、画面上部の「Audio」メニューから「ステムを分離…」を選択します。

分離したい要素(ボーカル、ドラム、ベース、その他)にチェックを入れ、「選択したステムを分離」をクリックし実行します。

分離されたステムは、それぞれ独立したオーディオトラックとして配置されるため、個別にミキシングや編集が可能です。

リミックス、サンプリング、既存楽曲のリバランスなど、クリエイティブなワークフローに活用できます。

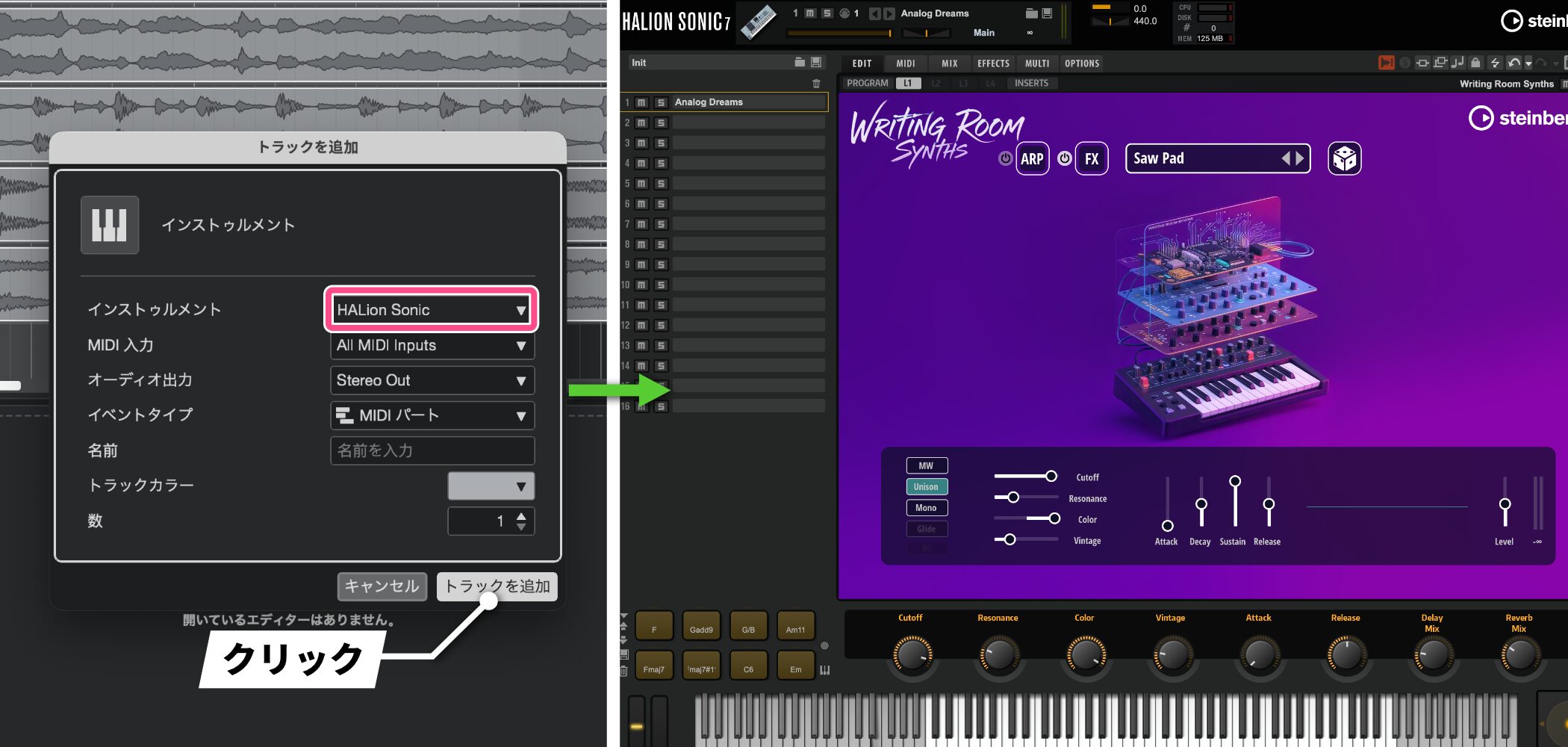

Melodic Pattern Sequencer:メロディとコードを自動生成(Pro/Artistエディション)

パターンエディターにメロディックモードが追加され、ピッチを持つメロディやコードパターンを簡単に作成できるようになりました。

まず、インストゥルメントトラックを立ち上げます。

今回は、「HALion Sonic」に新しく追加されたシンセ音源「Writing Room Synths」を選択します。

画面上部の「MIDI」メニューから「パターンエディターを開く」をクリックすると、従来のドラムモードと新しく追加されたメロディックモードを選択できます。

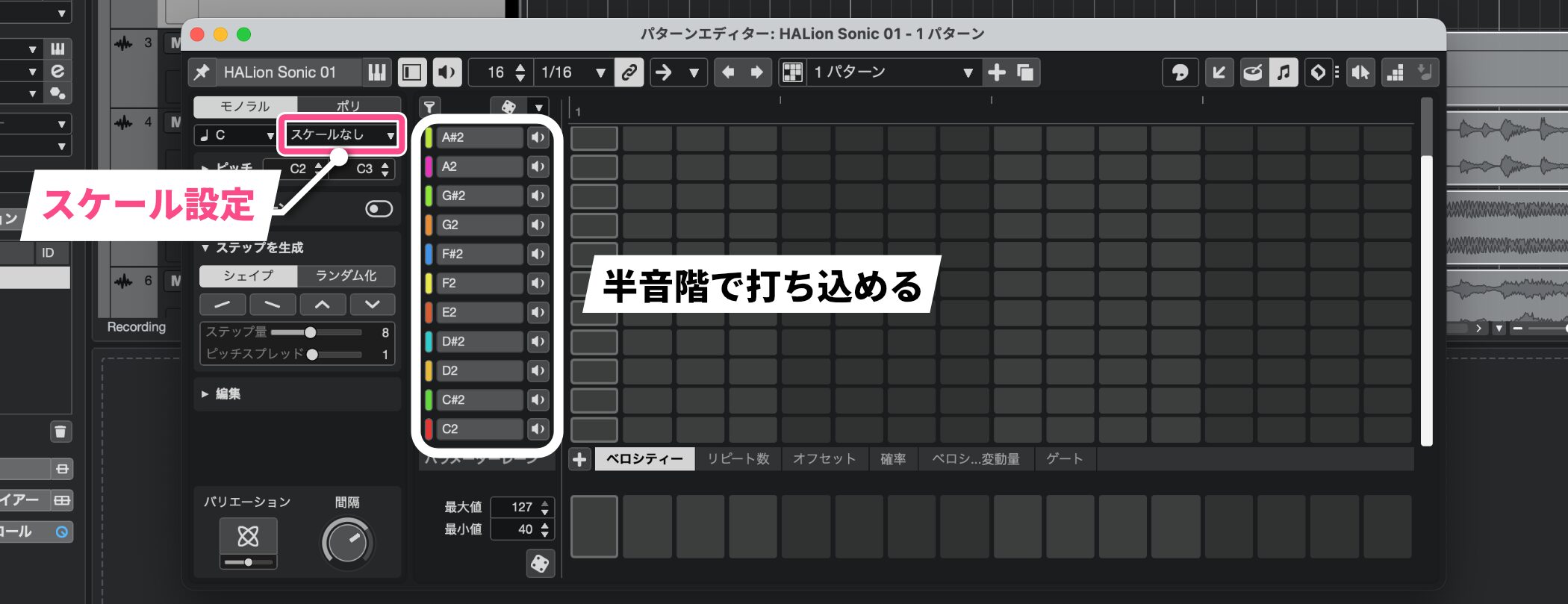

メロディックモードでは、半音階でメロディを打ち込めます。

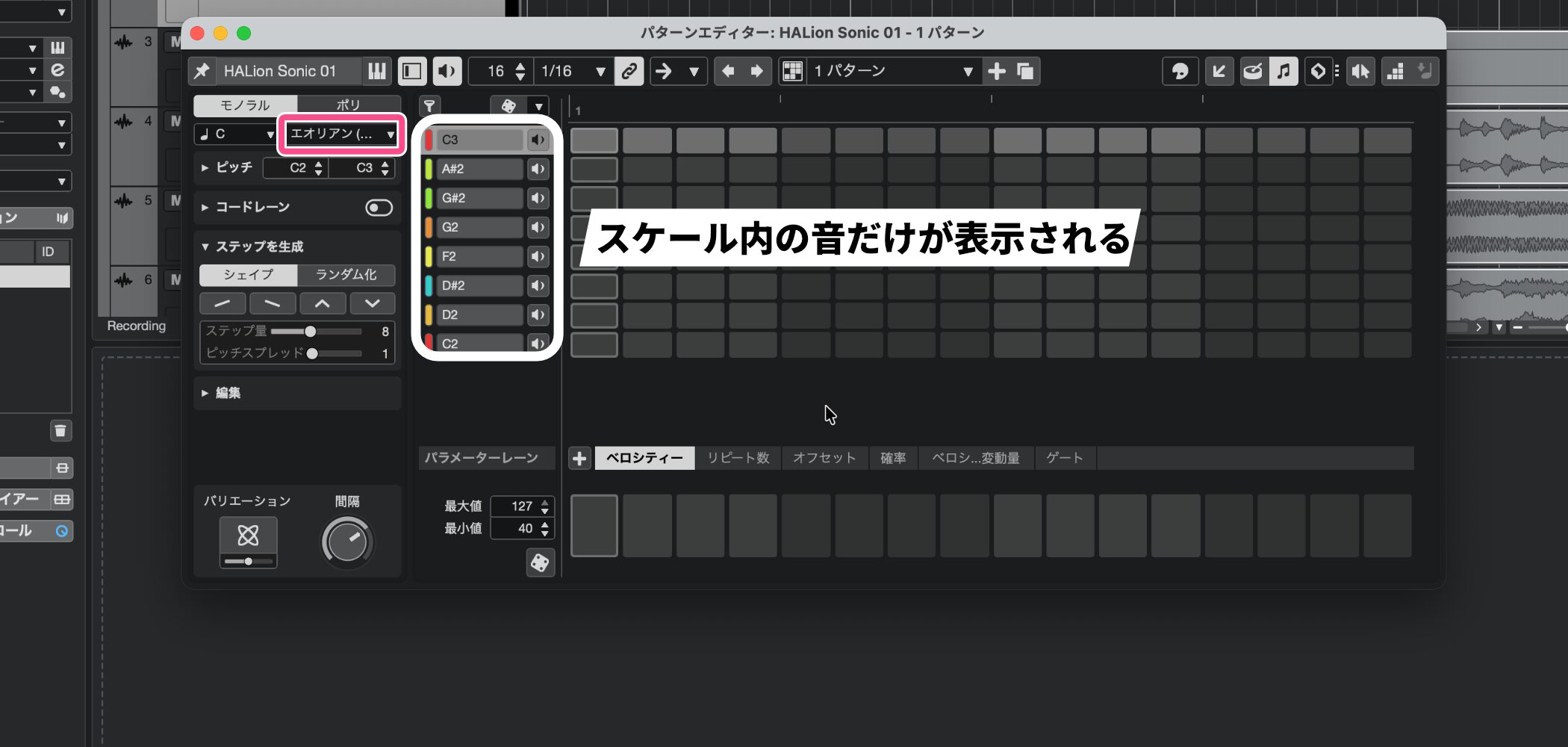

より打ち込みやすくするには、スケール設定を行います。

例えばCマイナーの曲であれば、スケールリストから「エオリアン」を選択することで、スケール外の音が除外され、スケール内の音だけが表示されます。

表示する音域を調整したい場合は、「ピッチ」から行います。

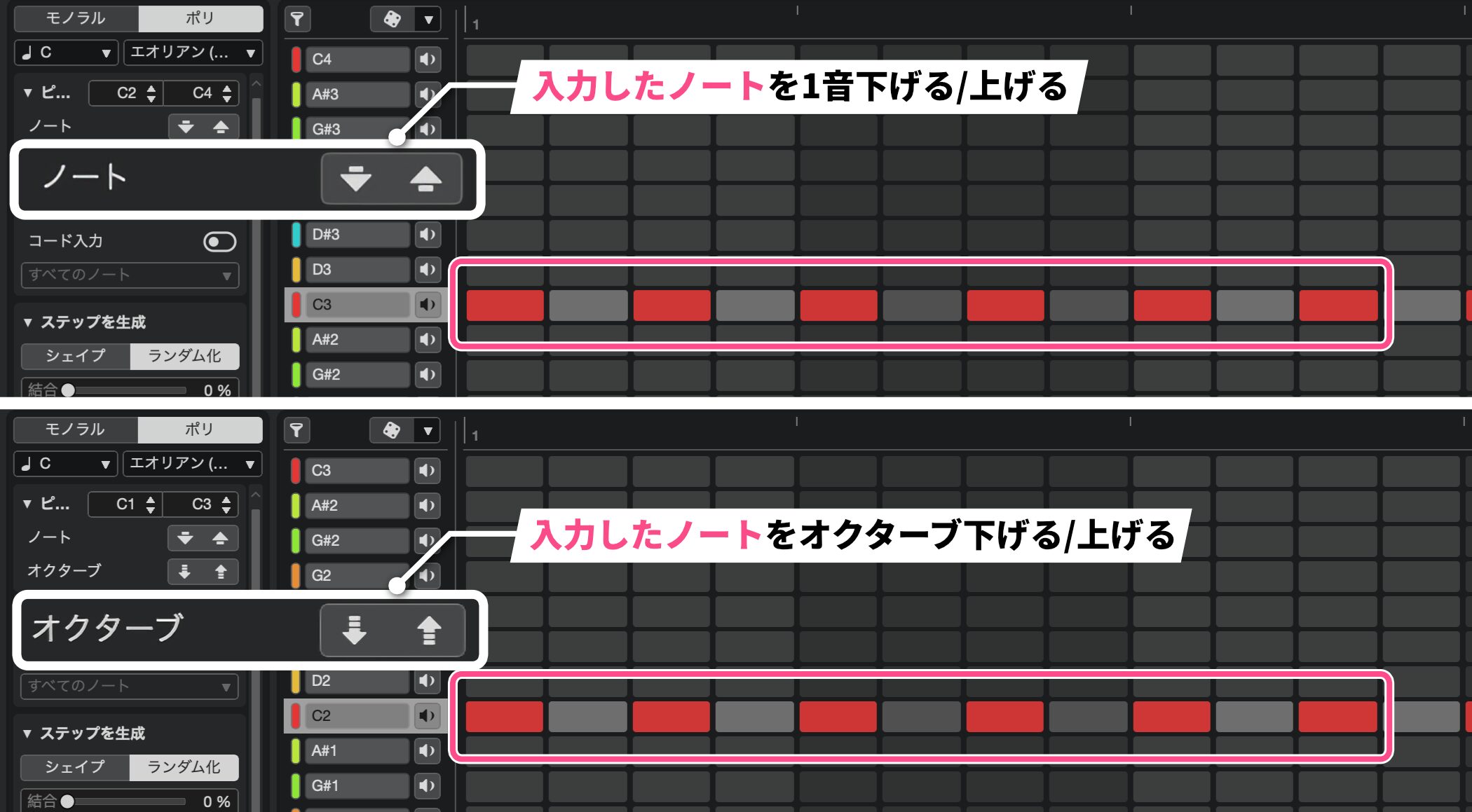

ピッチを展開して表示される「ノート」と「オクターブ」では、入力したノートの高さを変更できます。

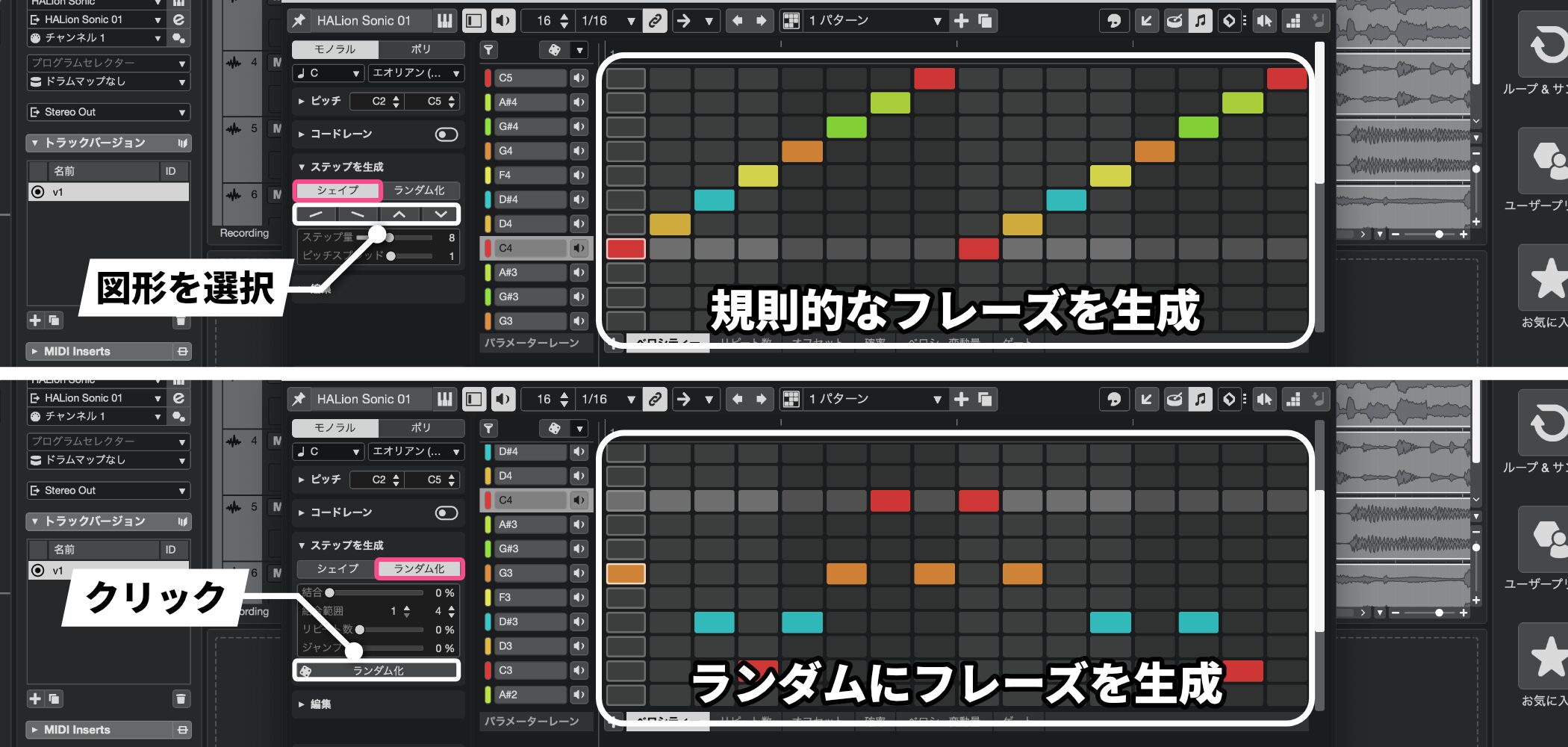

パターン生成には、シェイプ(上昇や下降などの決まった形)を指定して規則的なフレーズを作る方法と、ランダムに生成する方法の2種類があります。

「モノラル」から「ポリ」に切り替えると「ボイス」が表示されます。

ボイスから重ねる音の数を設定することで、簡単に和音を作成することも可能です。

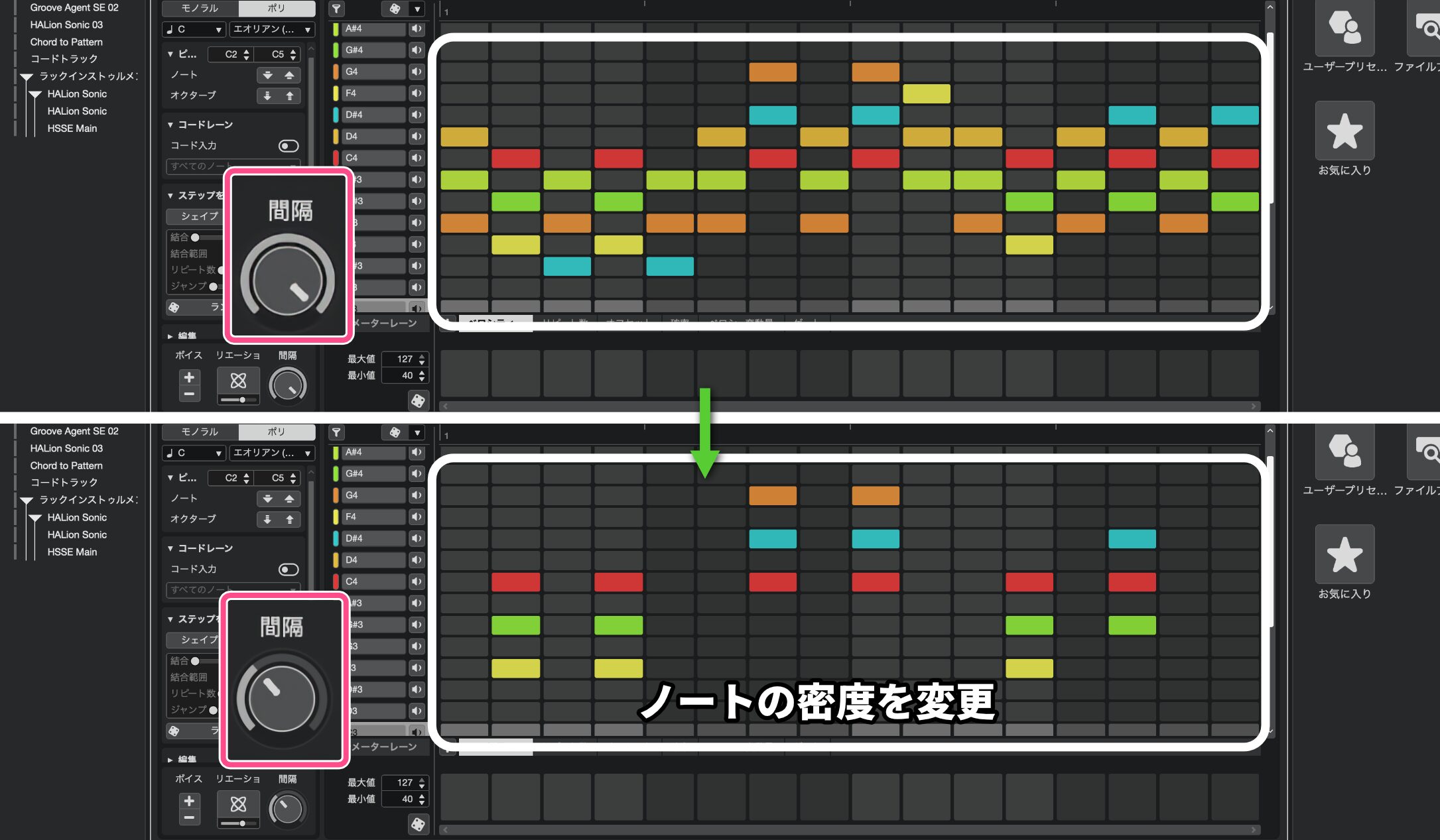

「間隔」ノブを調整すると、ノートの密度を変更できます。

ノブを左に回すほどノート数が減り、より空間的なフレーズになります。

生成されたパターンを少し変更したいといった場合は、「バリエーション」ボタンで再生成できます。

その際、下部のパラメータで変化の度合いを調整できます。

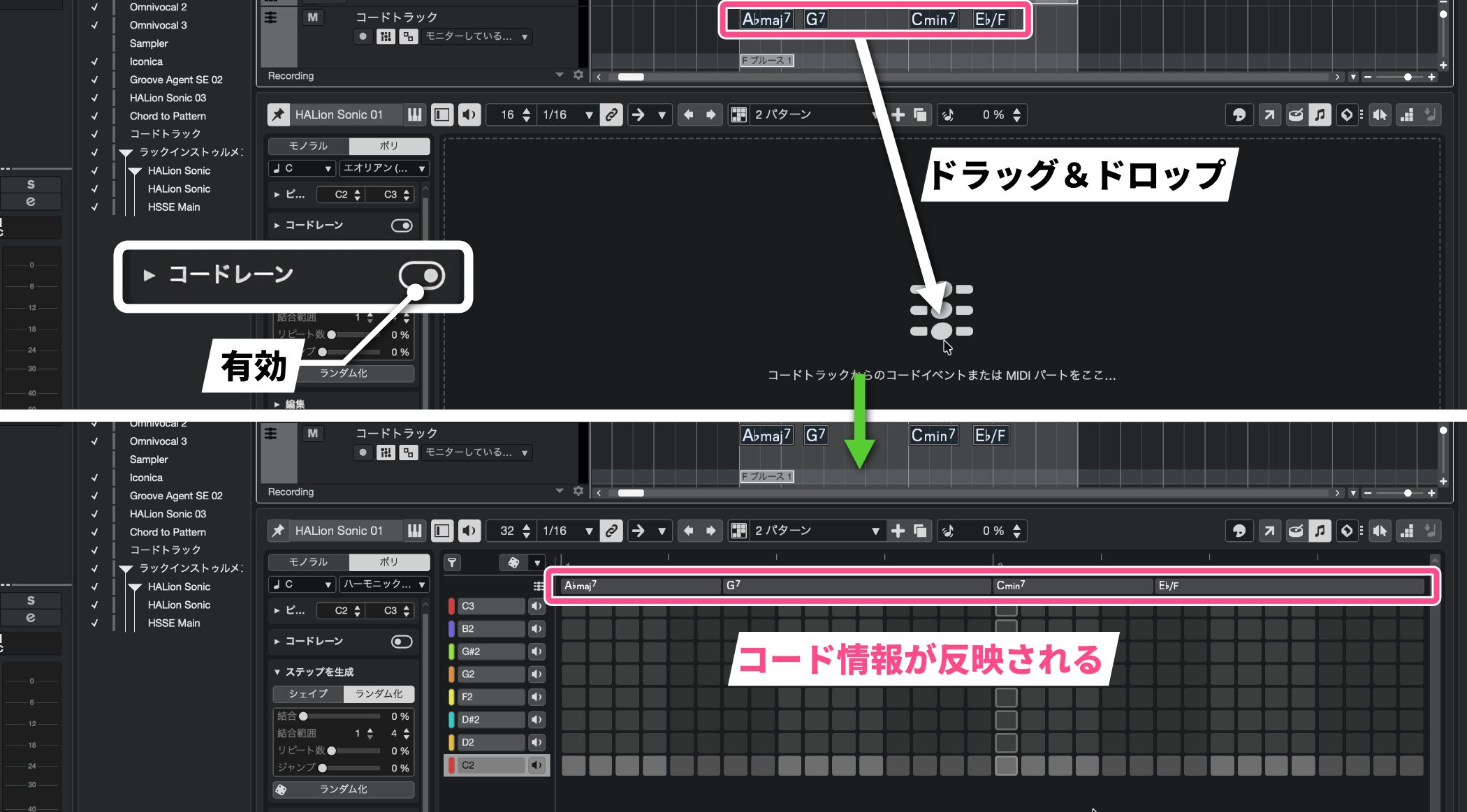

さらに、コードトラックとの連携にも対応しています。

「コードレーン」を有効にし、コードトラックからコードイベントをドラッグすると、パターンエディターにコード情報が反映されます。

コードレーンを展開し、コード入力下のプルダウンから「コードノート」を選択すると、コード進行に基づいたフレーズを生成できるようになります。

完成したパターンは、「パターンをプロジェクトにドラッグ」ボタンからドラッグ&ドロップでトラックに配置できます。

複数のパターンを作成し、セクションごとに使い分けることも可能です。

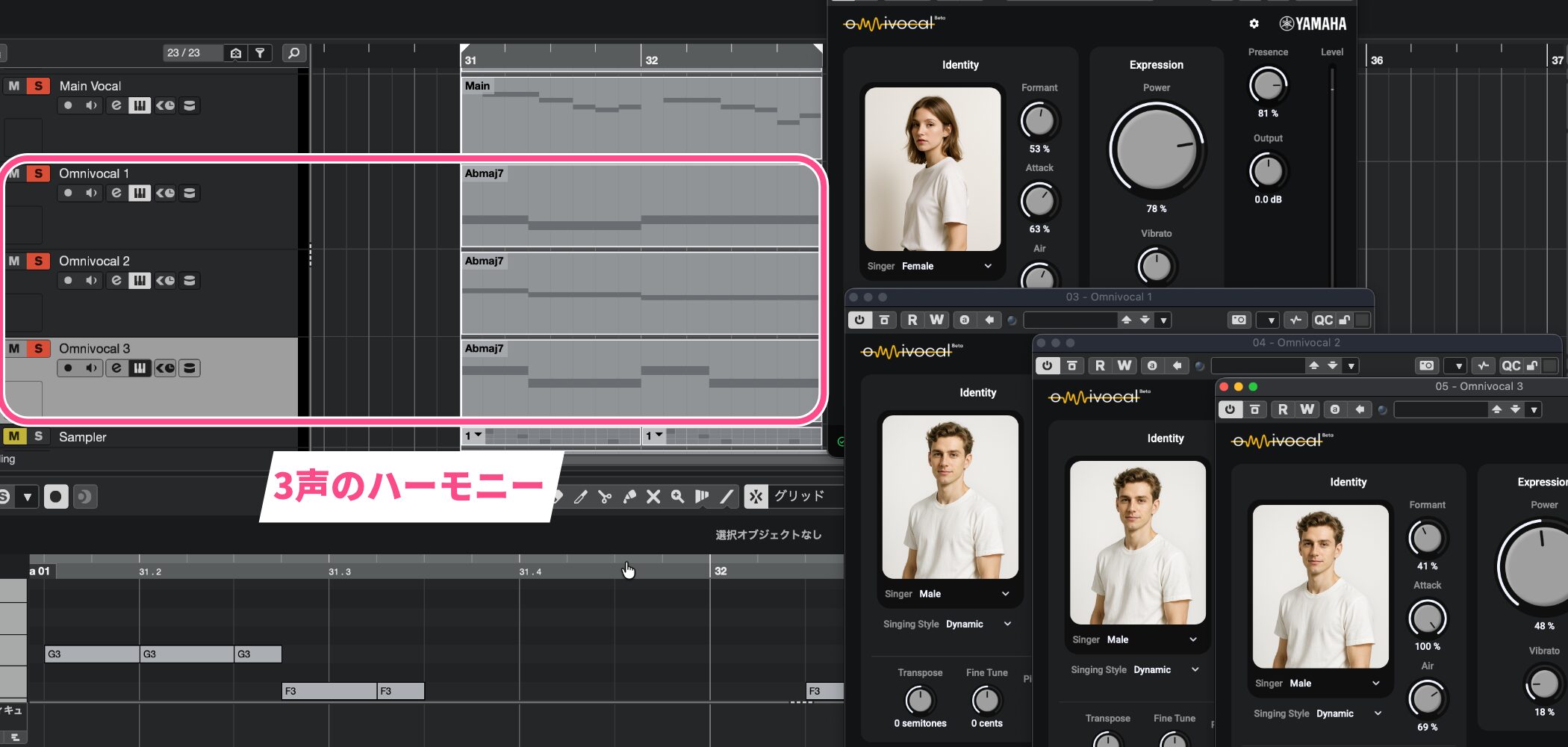

Omnivocal Beta:MIDIからボーカルを生成(全エディション対応)

Cubase 15には、ヤマハが開発したボーカルシンセシス音源「Omnivocal Beta」が搭載されました。

これにより、MIDIで入力したメロディを歌声として再生することが可能になります。

Omnivocal Betaはインストゥルメントプラグインとして実装されており、インストゥルメントトラックとして立ち上げます。

MIDIエディターでメロディを入力すると、すぐに歌声として再生されます。

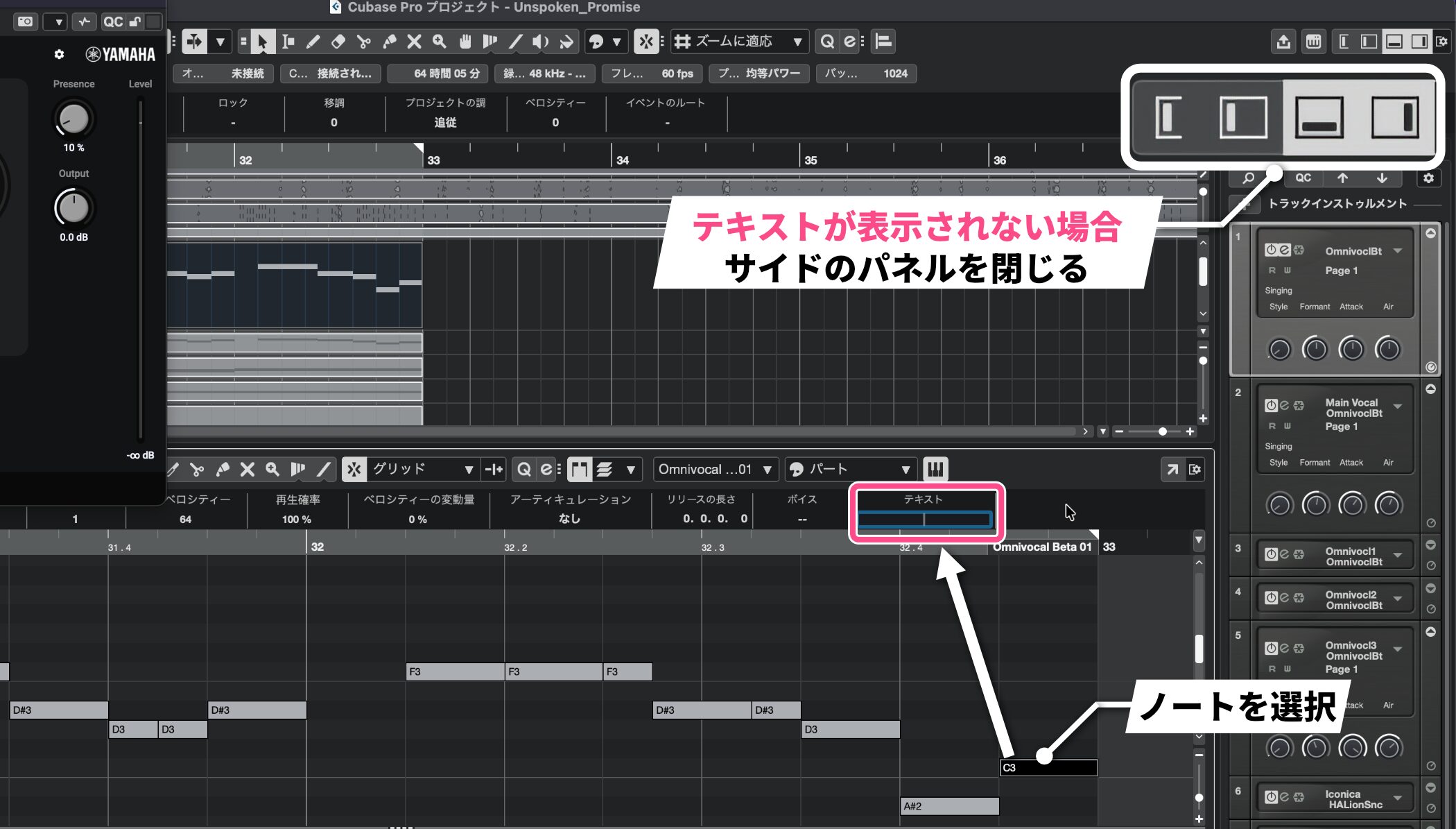

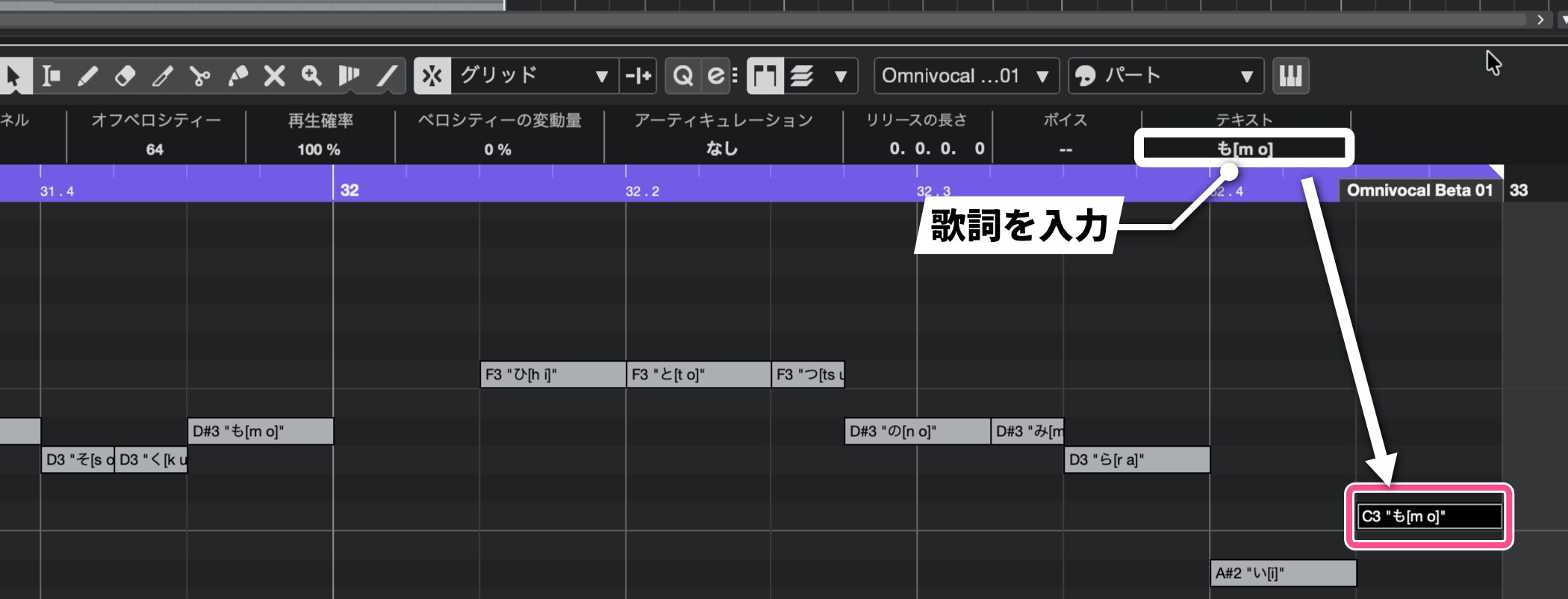

歌詞の入力も可能で、ノートを選択すると画面右側に「テキスト」フィールドが表示されます。

もし表示されない場合は、サイドのパネルを閉じてエディターの表示画面を広げてください。

テキストフィールドに歌詞を入力すると、選択したノートにその内容が反映され、歌詞付きのボーカルトラックを作成することができます。

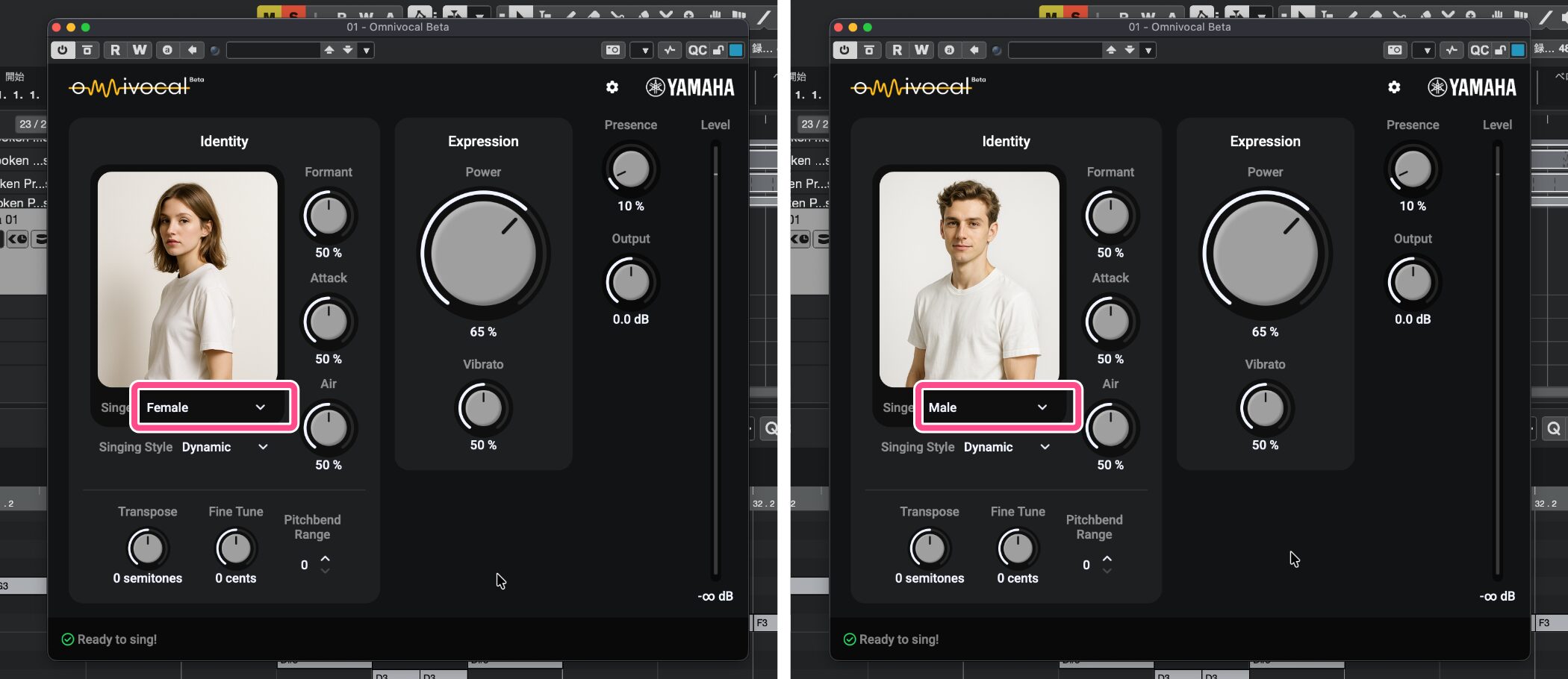

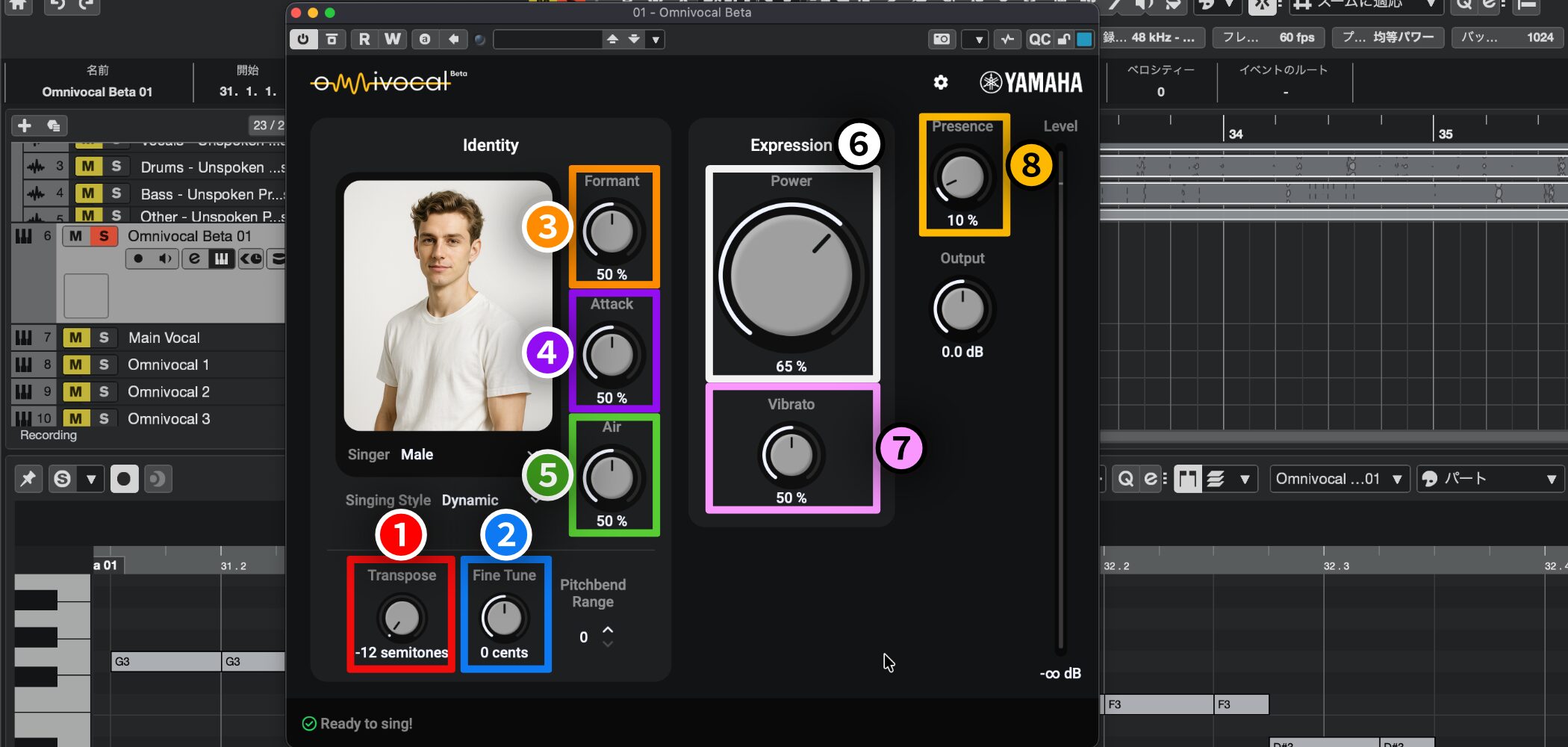

音源の設定はシンプルで、まず男性と女性のボイスタイプを選択できます。

その他には、下記のようなパラメータ調整が可能です。

①Transpose(赤):半音単位で全体のピッチを変更

②Fine Tune(青):セント単位(半音の1/100)でピッチを微調整

③Formant(橙):声質のキャラクターを調整

④Attack(紫):声の立ち上がりの速さや強さを調整

⑤Air(緑):声に含まれる息の成分(空気感)を調整

⑥Power(白):歌い方の強さやニュアンスを調整

⑦Vibrato(桃):ビブラートのかかり具合を調整

⑧Presence(黄):声の明瞭度や「抜け感」を調整

また、複数のトラックを作成し、同じコードの構成音を入力するだけで、3声のハーモニーを作ることもできます。

Omnivocal Betaは現在のところベータ版で、ボーカリストは2人のみですが、今後のアップデートで、さらなるボーカリストが追加される予定です。

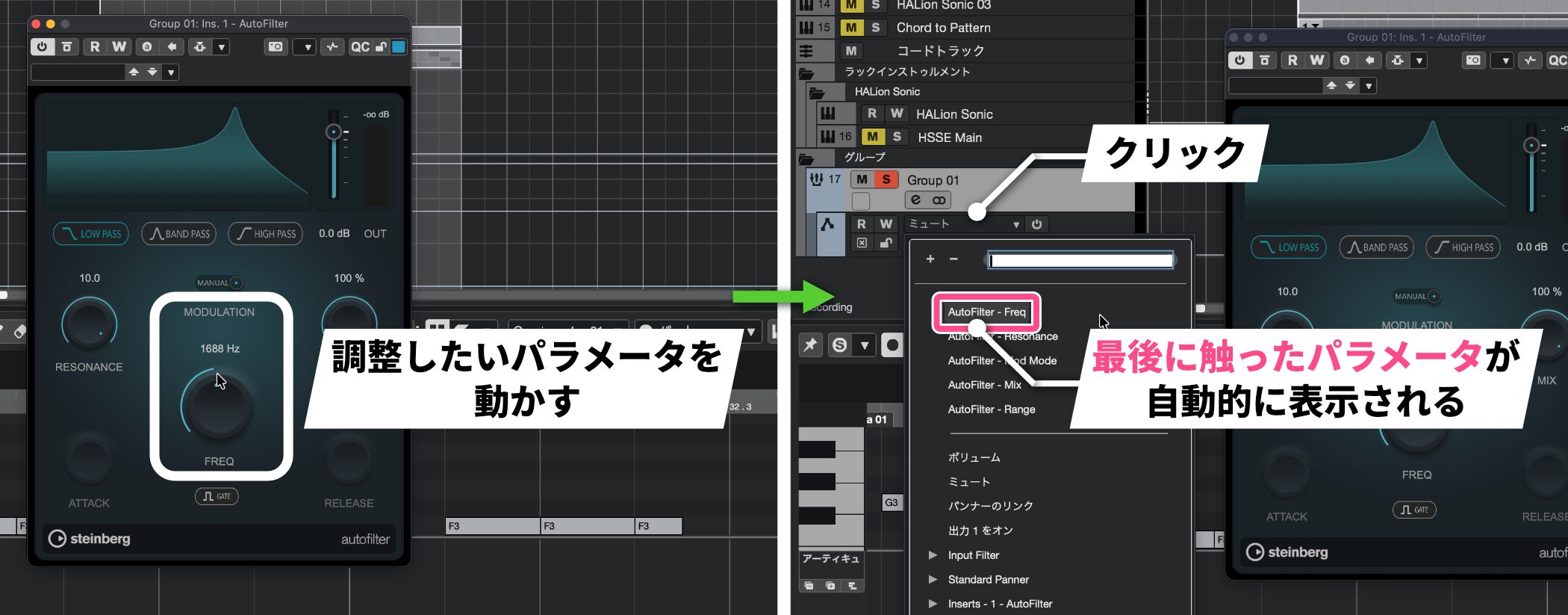

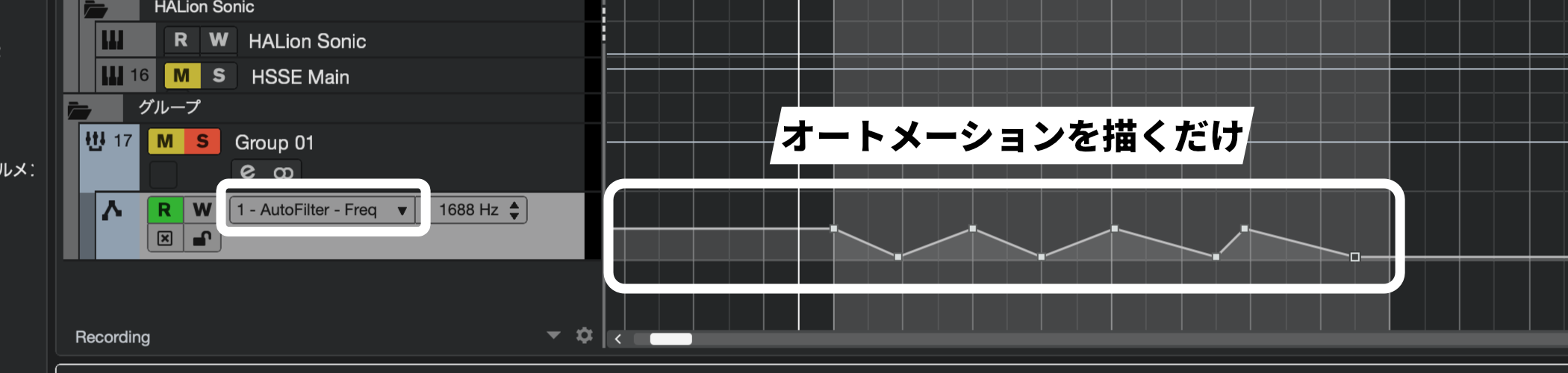

Automation Enhancements:パラメータを触って即オートメーション(全エディション対応)

従来の方法では、オートメーションを記録するために、まずライトモードに切り替え、その後でパラメータを操作する必要がありました。

Cubase 15では、このオートメーションのワークフローが大幅に改善されています。

調整したいパラメータを動かすだけで、そのパラメータのオートメーションレーンが自動的に最上部に表示されます。

あとは、そのレーンを選択してオートメーションカーブを描くだけです。

この機能によって、オートメーション作業が直感的かつ迅速に実行できるようになりました。

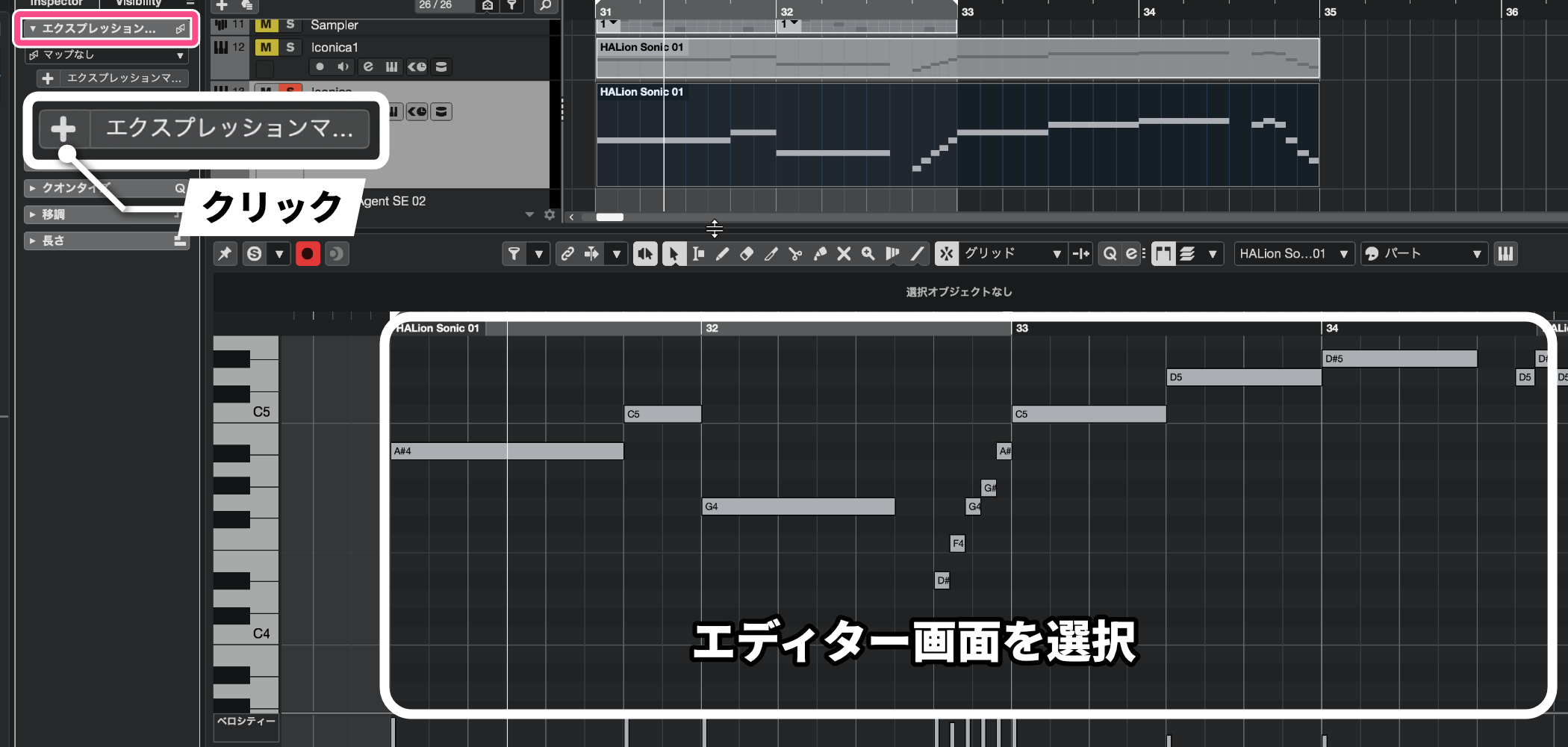

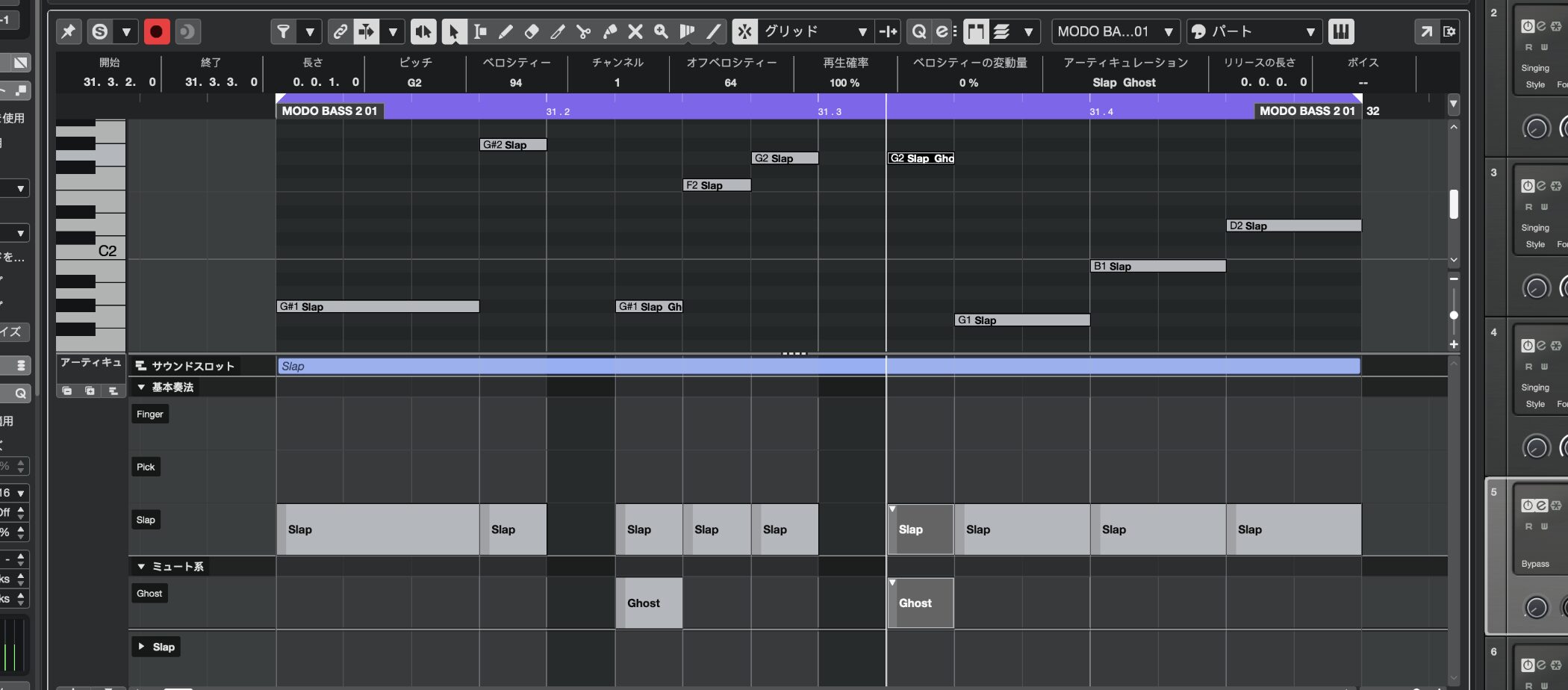

Expression Maps Improvements:奏法管理を大幅に改善(Proエディションのみ)

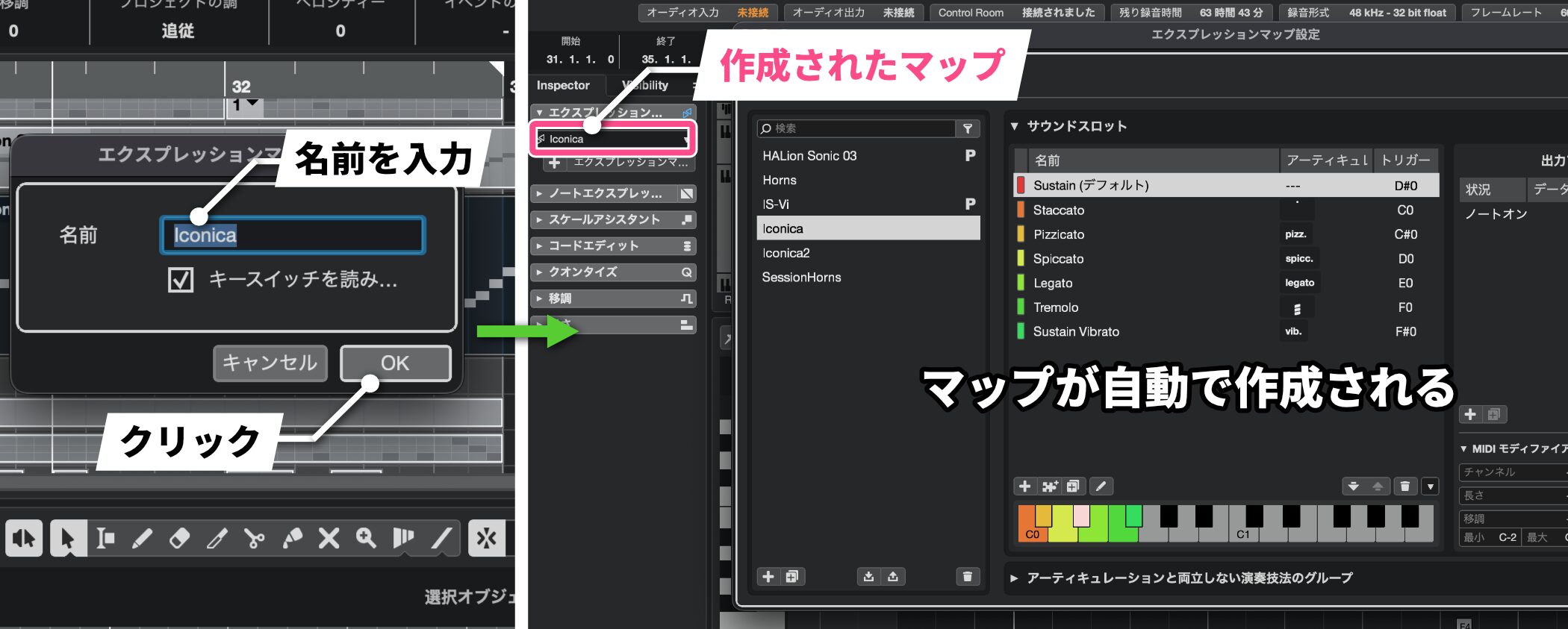

純正音源の場合、エクスプレッションマップの作成が非常に簡単になりました。

例えば、ストリングスのフレーズを用意し、HALion Sonicから「Iconica Sketch」を立ち上げます。

エディター画面を選択すると、左側のインスペクターに「エクスプレッションマップ」の項目が表示されます。

「マップなし」にマップを追加するため、「エクスプレッションマップ設定」の「+(プラス)」ボタンをクリックします。

「エクスプレッションマップを追加」の画面で、分かりやすい名前を付けてOKをクリックすればマップの作成は完了です。

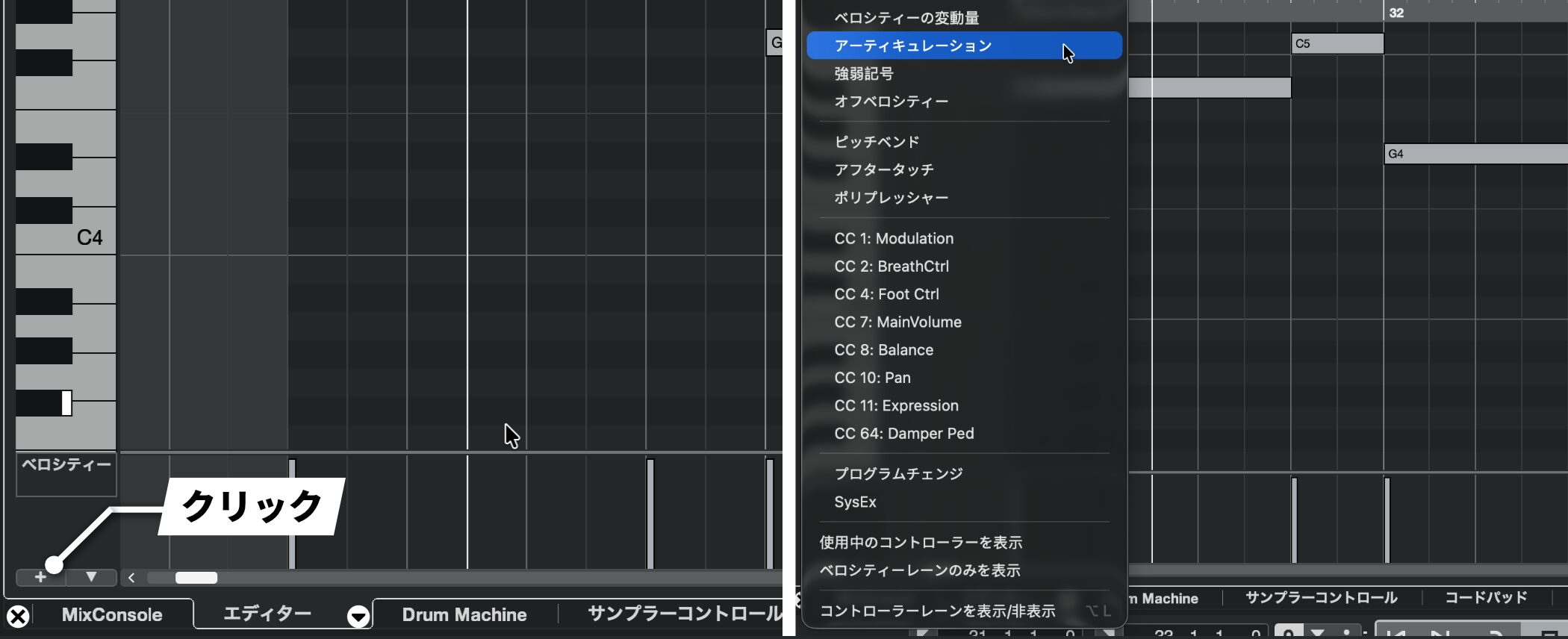

次に、アーティキュレーションをトラックに適用します。

「プラス」ボタンから「アーティキュレーション」を選択すると、従来通りアーティキュレーションレーンが表示されます。

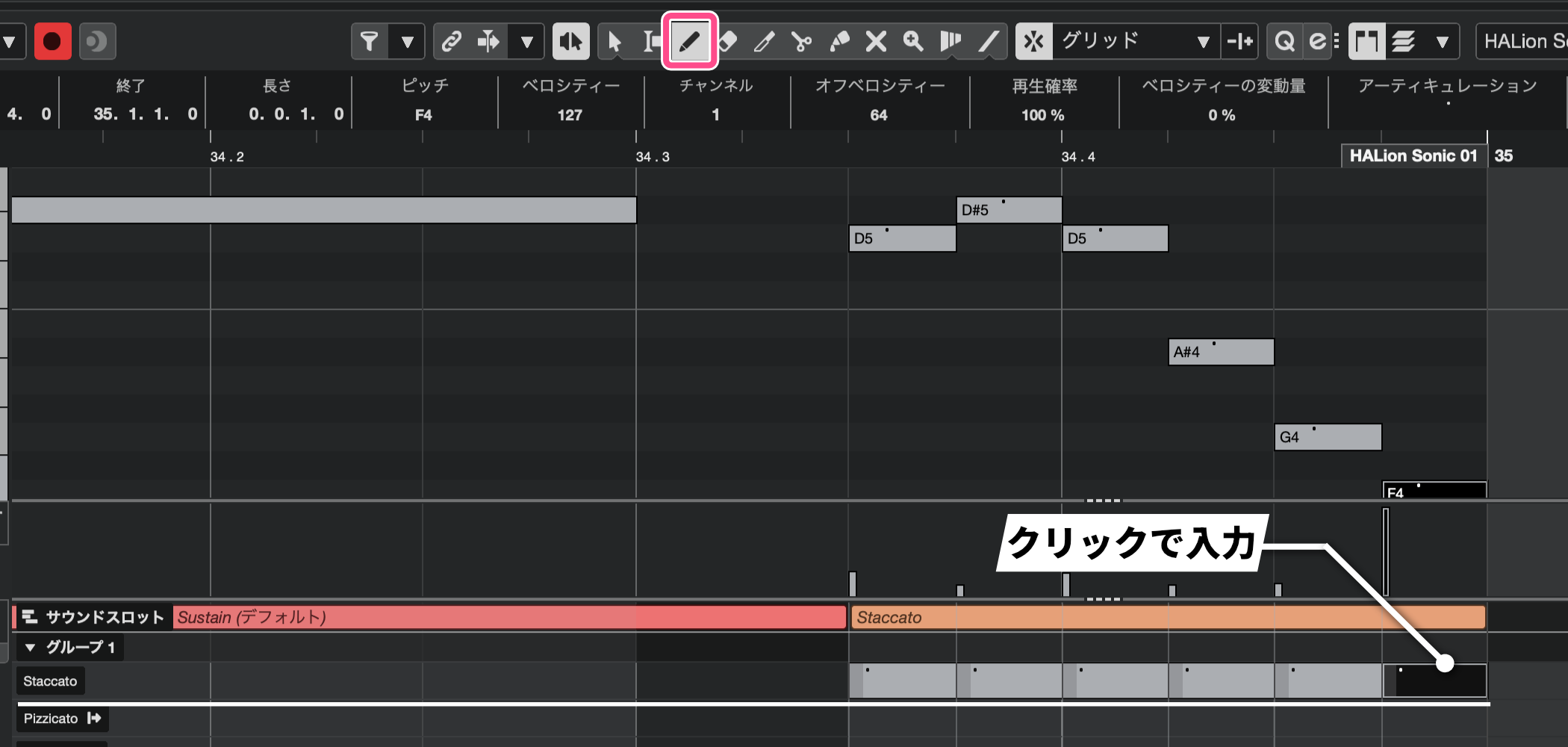

新機能として、アーティキュレーショングループが導入されました。

今回読み込んだ6つのアーティキュレーション(Staccato、Pizzicato、Spiccatoなど)は、自動的に「グループ1」として保存されています。

グループは展開および折りたたみが可能で、多様な奏法を持つ音源でも、エディター上で整理されます。

アーティキュレーションを切り替える際は、鉛筆ツールを選択した状態で、目的のアーティキュレーションレーンをクリックして入力します。

入力後は、色分けとアーティキュレーション名が表示されるため、視覚的にも分かりやすくなっています。

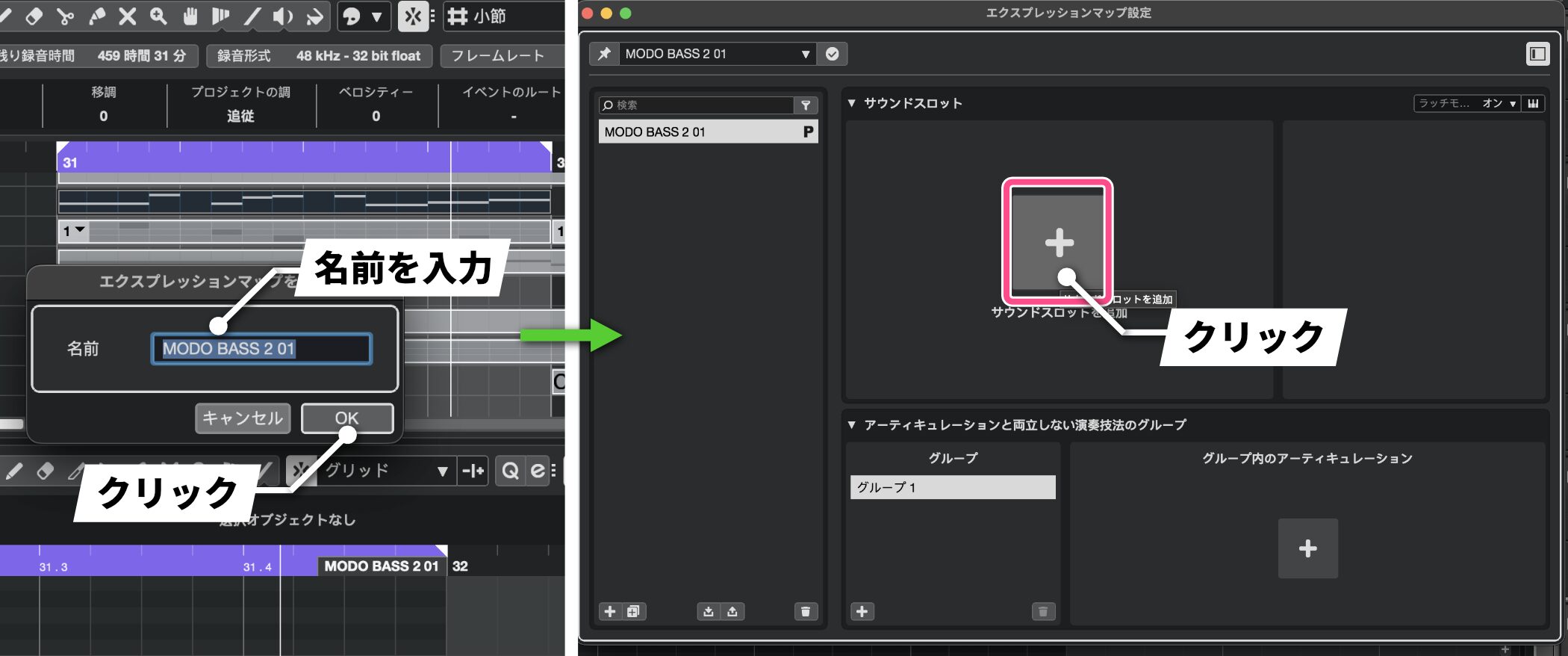

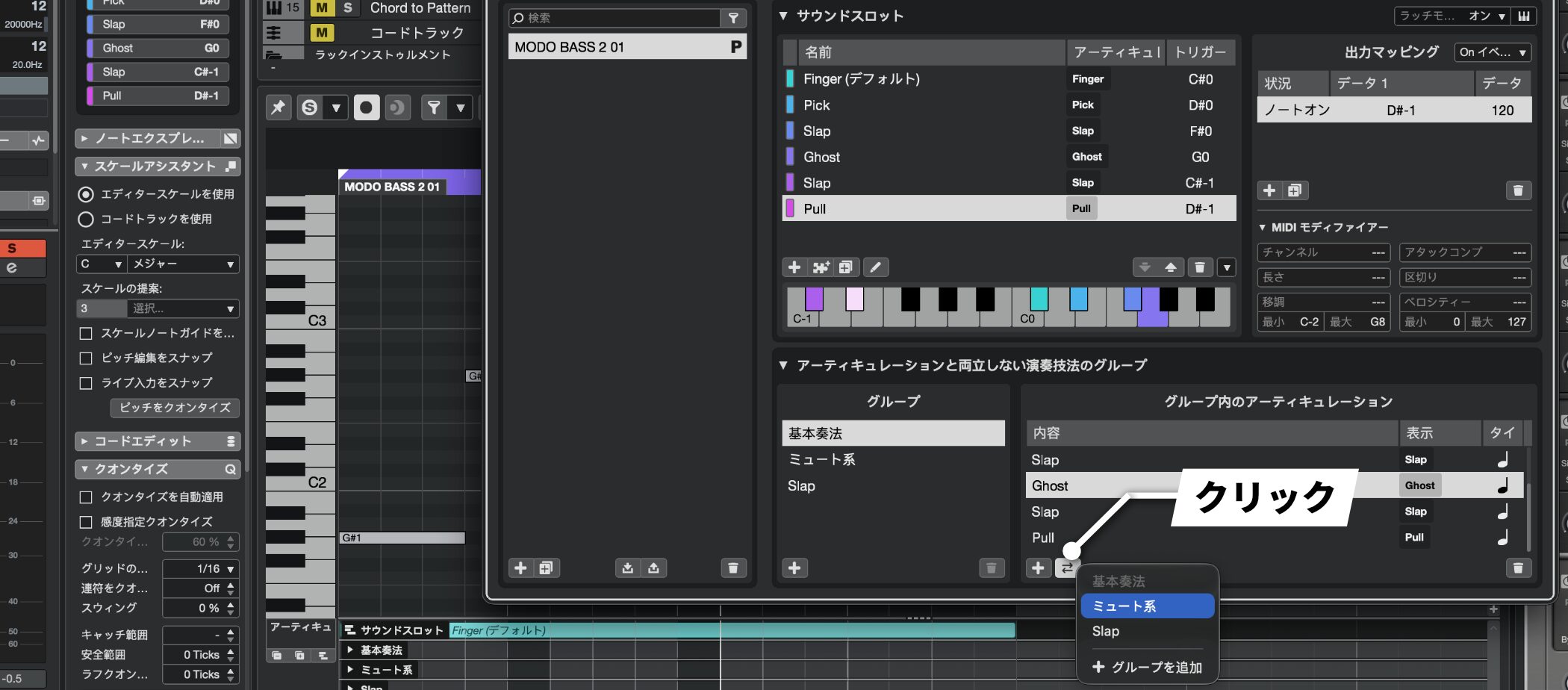

サードパーティ製音源でのマップ作成方法

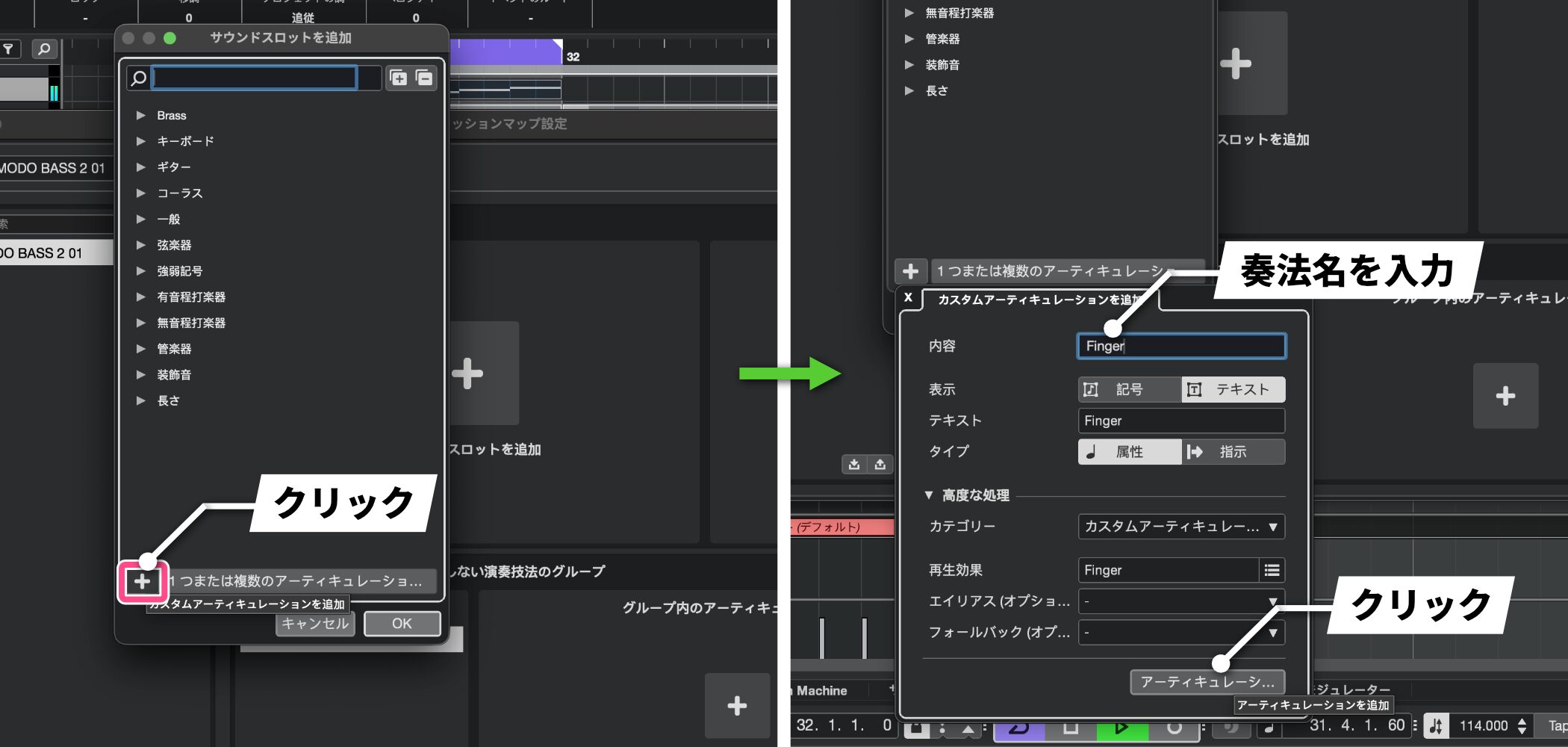

サードパーティ製音源の場合は、手動でアーティキュレーションを登録できます。

ベース音源を例に挙げると、まず純正音源の場合と同様にエクスプレッションマップを追加します。

次に、サウンドスロットを追加をクリックします。

「プラス」ボタンをクリックして、カスタムアーティキュレーションを追加します。

内容に奏法名などを入力して「アーティキュレーションを追加」ボタンをクリックします。

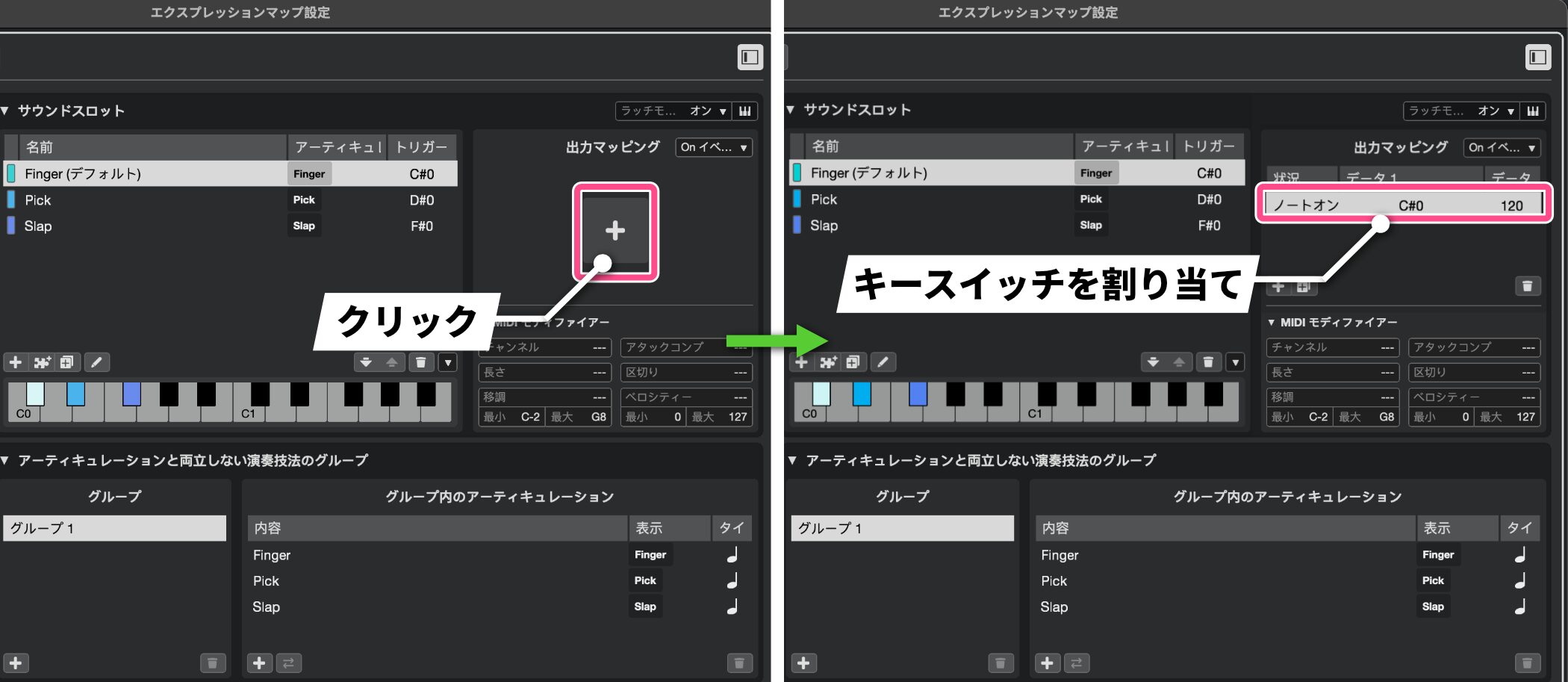

出力マッピングでは、トリガーとなるキースイッチの割り当てを設定できます。

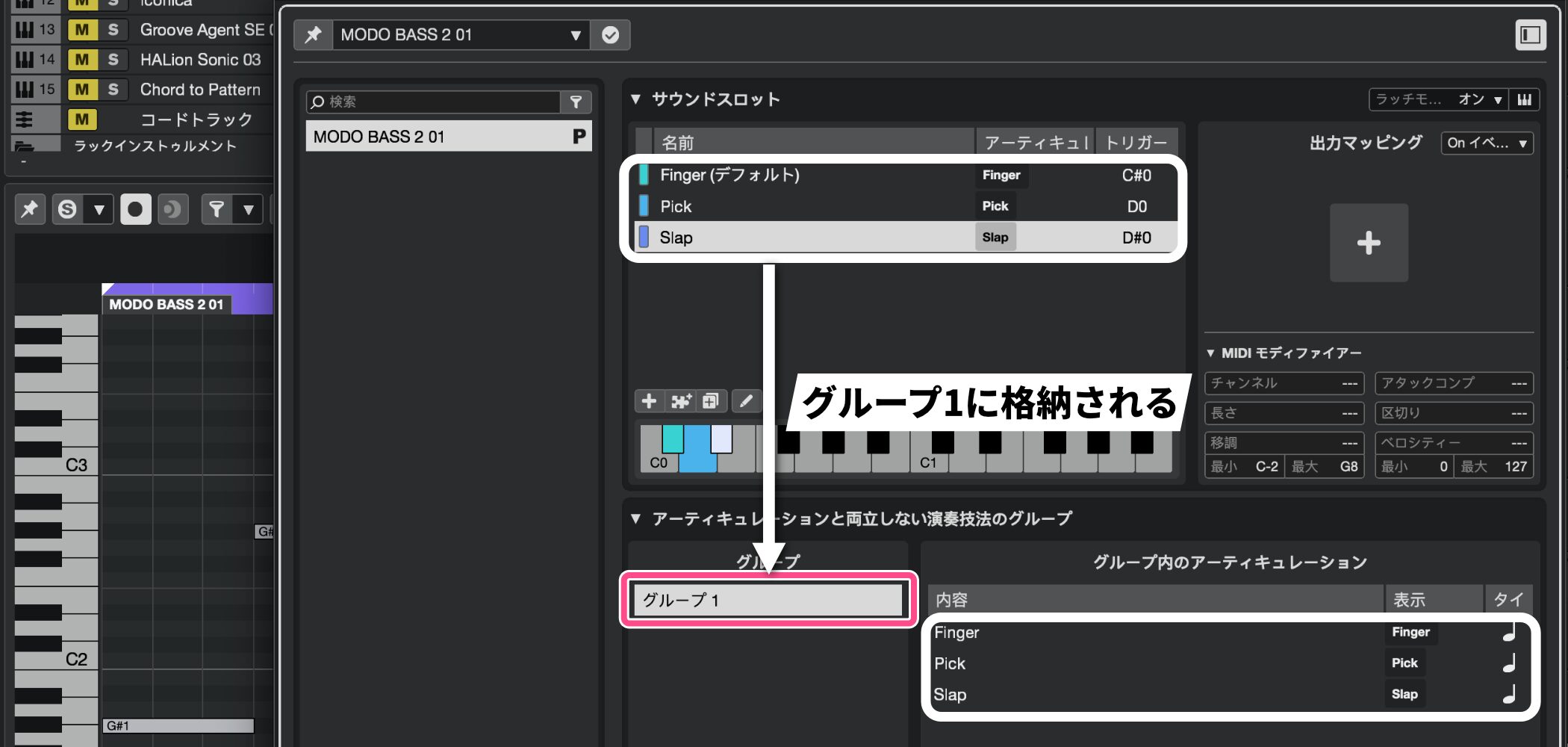

追加したカスタムアーティキュレーションは、初期設定では「グループ1」に保存されます。

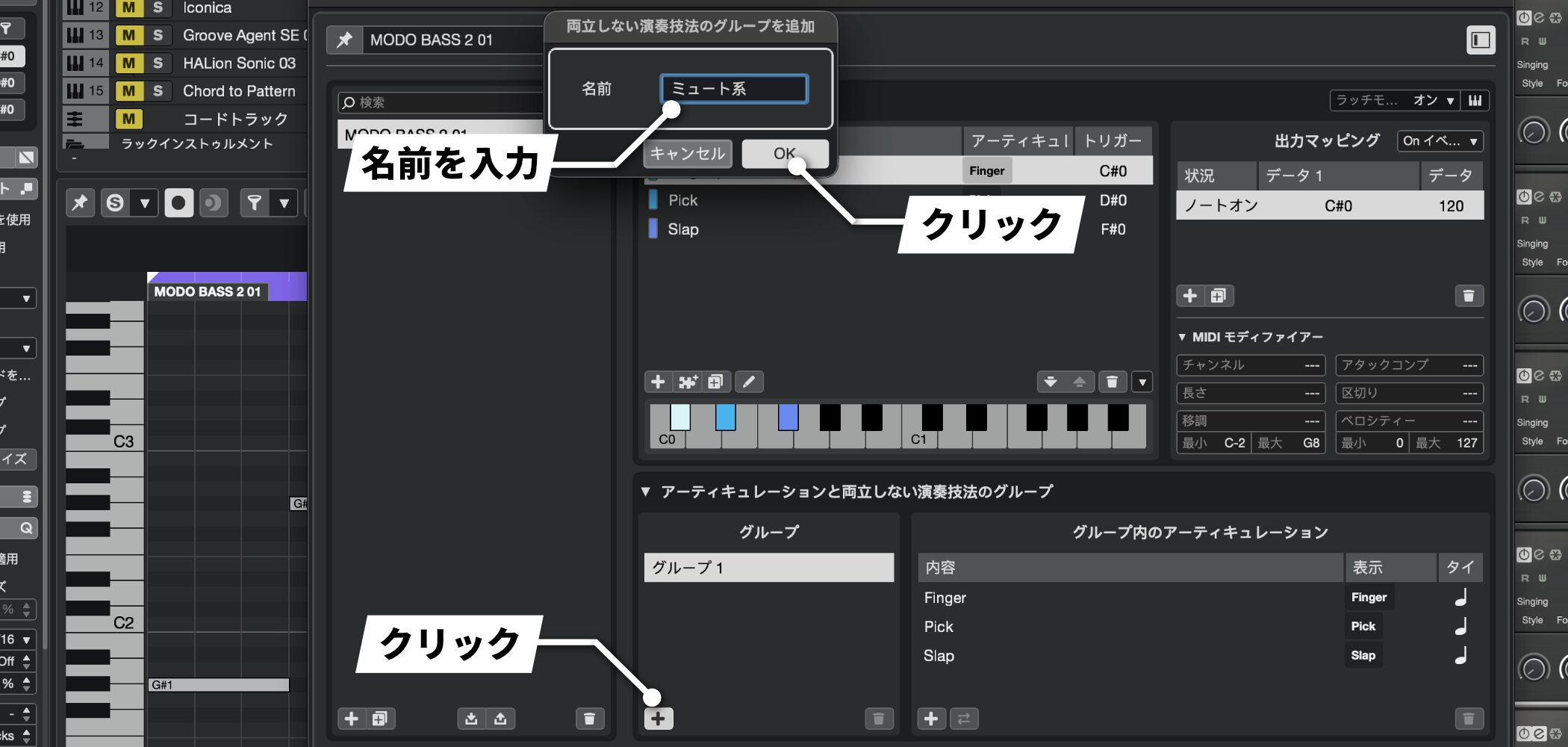

グループ枠の下にある「プラス」ボタンをクリックすると、新しいグループを追加するための画面が表示されます。

任意の名称を入力し、「OK」をクリックすることで、グループを追加することができます。

アーティキュレーションは、「アーティキュレーションをグループに移動」ボタンを使用して、別のグループに移動することができます。

一度作成したエクスプレッションマップは、複数のプロジェクトにわたって活用することが可能です。

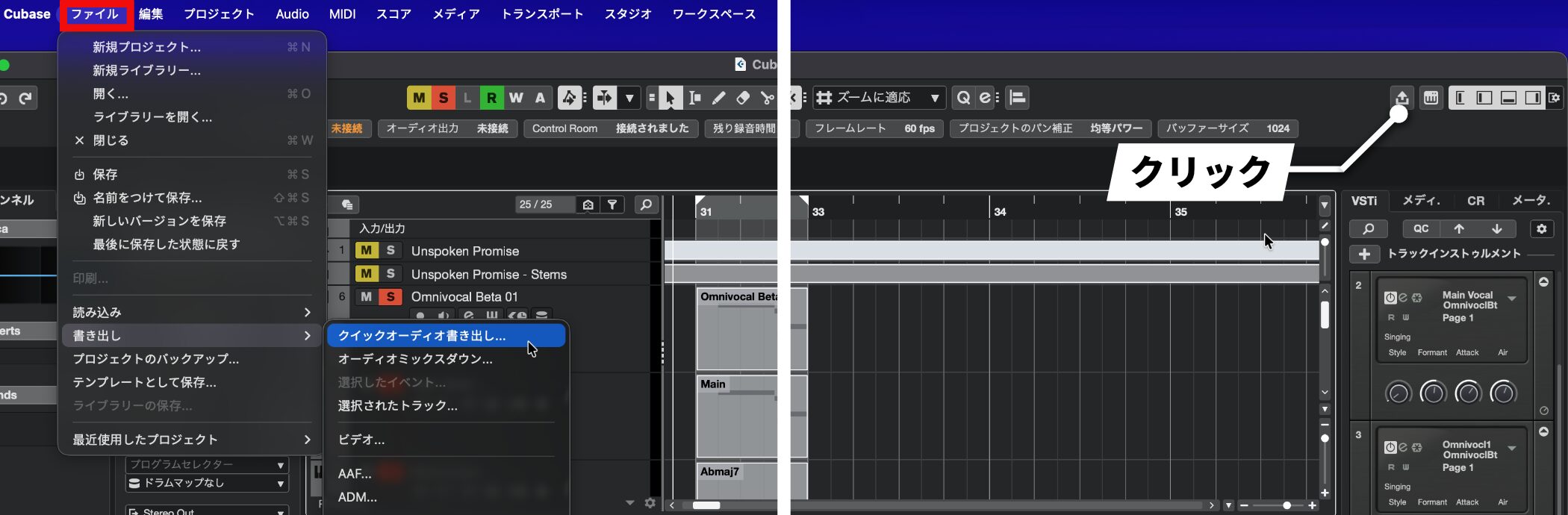

Quick Export:素早くオーディオ書き出し(Pro/Artistエディション)

オーディオの書き出しが高速化されました。

従来は、ループ範囲を設定してから「オーディオミックスダウン」を選択する必要がありましたが、クイックエクスポート機能では、曲の頭から最後まで自動的に書き出されます。

「ファイル」メニューの「書き出し」から「クイックオーディオ書き出し」を選択するか、ツールバーのボタンをクリックします。

ファイル名、フォーマット(WAVまたはMP3)、保存場所を指定して「Save」をクリックすれば書き出し完了です。

制作途中で楽曲を確認したい場合や、メールで楽曲を共有したい場合など、セッションの途中で素早くプレビューやバウンスを作成できます。

その他の新機能と改善

主要な新機能のほかにも、Cubase 15には制作の質をさらに高める以下の3つの機能が搭載されています。

PitchShifter:MIDIでピッチカーブを編集(Pro/Artistエディション)

MIDIトラックに対して、リアルタイムでピッチシフトを適用できる新しいプラグインです。

±24半音という広い範囲でピッチを変更でき、フォルマント保持、サチュレーションモード、ステレオリンク解除などの機能を備えています。

従来はオーディオに書き出す必要がありましたが、MIDIトラックのままピッチカーブを描けるようになったため、ワークフローが大幅に改善されました。

ピッチシフトの変化も自然で、オーディオ処理と同等のクオリティです。

クリエイティブな音作りや、ピッチ補正に幅広く活用できます。

Groove Agent SE 6:UIとミキサーを刷新(全エディション対応)

ドラム音源「Groove Agent SE」が新しいバージョン6になりました。

スケーラブルなユーザーインターフェースに加え、新しいミキサー、強化されたエフェクトにより、Cubase内でのドラム制作がさらに効率的になっています。

1つの画面でミキサーとパターン管理が行えるため、ドラムプログラミングのワークフローが最適化されています。

UltraShaper:万能ダイナミクスエフェクト(Proエディションのみ)

新しいダイナミクス系エフェクト「UltraShaper」が追加されました。

トランジエント整形、クリップリミッティング、EQスカルプティングを1つのプラグインで行えるプロレベルのサウンドコントロールツールです。

自動補正コンプレッサーとして機能し、洗練されたサウンドを簡単に実現できます。

システム要件

Windows

OS:64-bit Windows 11(バージョン24H2以降)、64-bit Windows 10(バージョン22H2以降)

CPU:Intel Core i5(第8世代)、AMD Ryzen Series-3000、またはWindows on Armプロセッサー

Mac

OS:macOS Sequoia、macOS Sonoma

CPU:Intel Core i5(2018年以降)、またはApple Silicon

Apple Siliconベース Mac:ネイティブアプリおよびRosetta 2アプリとして動作

共通

CPUコア:4コア以上

メモリ:8GB以上

ストレージ:85GB以上の空き容量

GPUメモリ:4Kディスプレイの場合は4GB以上

まとめ

Cubase 15は、AIを活用した先進的な「創造性の拡張」と、制作現場のニーズに応じた「ワークフローの効率化」を両立させた、幅広いユーザーにとって実用的なアップデートと言えるでしょう。

なお、今回のCubase 15のリリースにおいて、特定の期間内に旧バージョンをアクティベート(有効化)したユーザーは、無償でCubase 15にアップデートできます。

具体的には、以下の条件に当てはまるユーザーが対象です。

- 対象期間:2025年10月8日以降

- 対象製品:Cubase 14またはそれ以前のバージョン(製品版、教育版、アップグレード・アップデート版)

無償アップデートの対象となる方はもちろん、新規導入を検討している方も、この革新的なアップデートをぜひ体験してみてください!

- CATEGORY:

- Cubaseの使い方 上級者編