Cubase 14がリリース! 注目&オススメの新機能を解説

音楽制作のワークフローが変わる!?強力なアップデート

人気DAW Cubaseが約1年ぶりにアップデートされバージョン14となりました。

今回もPro/Artist/Elementsの3エディションが用意されており、制作のワークフローが変わる可能性がある強力な機能も搭載されています。

また、2024/10/10(日本時間)以降に Cubase 旧バージョンをアクティベートした方は、無償にて Cubase 14の同じグレードのライセンスへアップグレード可能です。

早速、追加された注目の新機能をご紹介していきます。

Cubase 14 新機能解説 動画

システム系のアップデート

まずはCubaseの根幹となるシステム系のアップデートです。

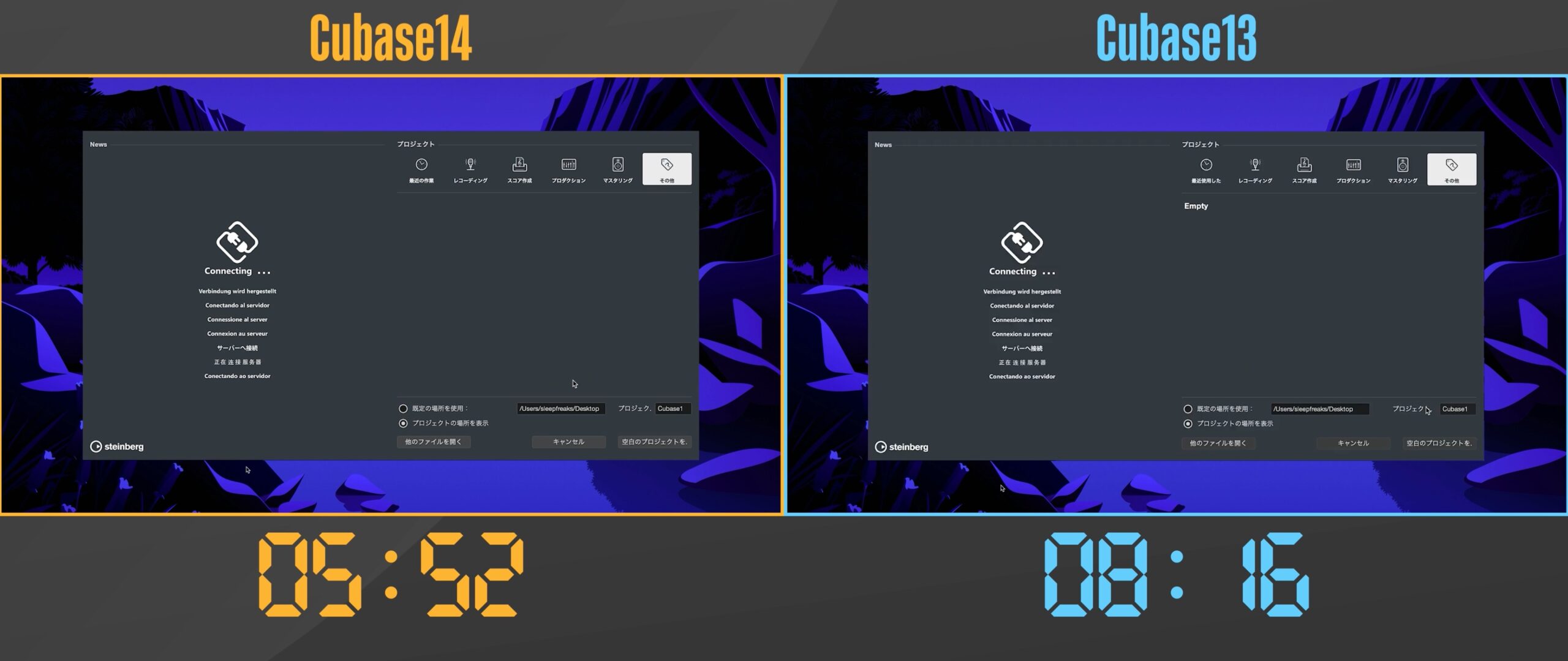

起動速度が向上(全エディションに対応)

メモリ割り当ての最適化により、起動時間、プロジェクトの読み込み速度が向上しました。

10回ほどテストし、Mac/Windowsともに速度の向上を確認しました。

エディションを問わず、Cubase 14シリーズの全ユーザーに恩恵があります。

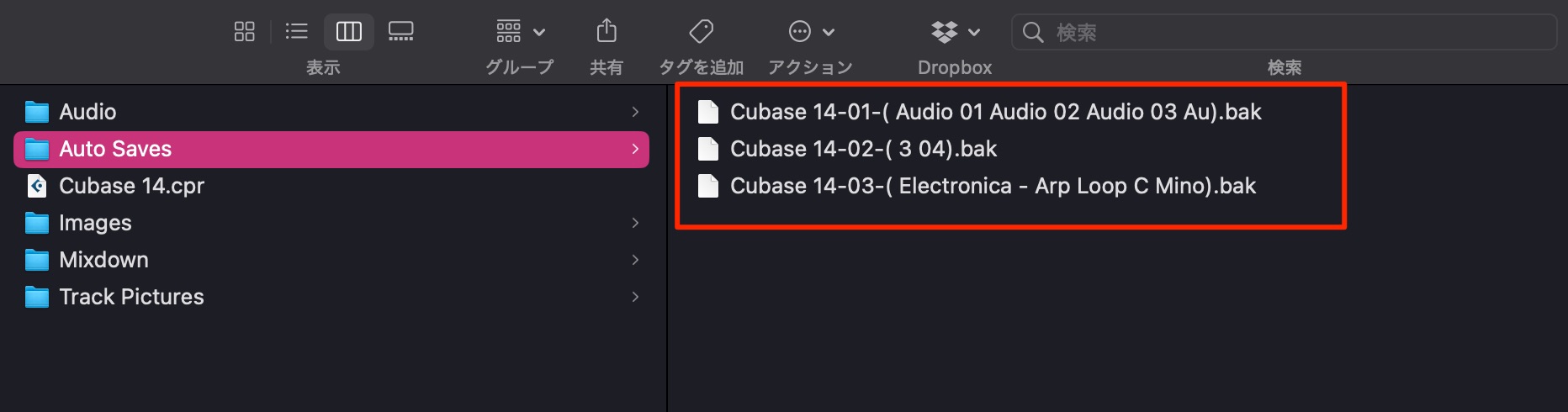

バックアッププロジェクトが把握しやすく(全エディションに対応)

バックアッププロジェクトの場所が変更となりました。

専用の「Auto Saves」フォルダが作成され、この中に格納されます。

プロジェクトには行った操作が記載されるため、より把握しやすくなった点も嬉しいです。

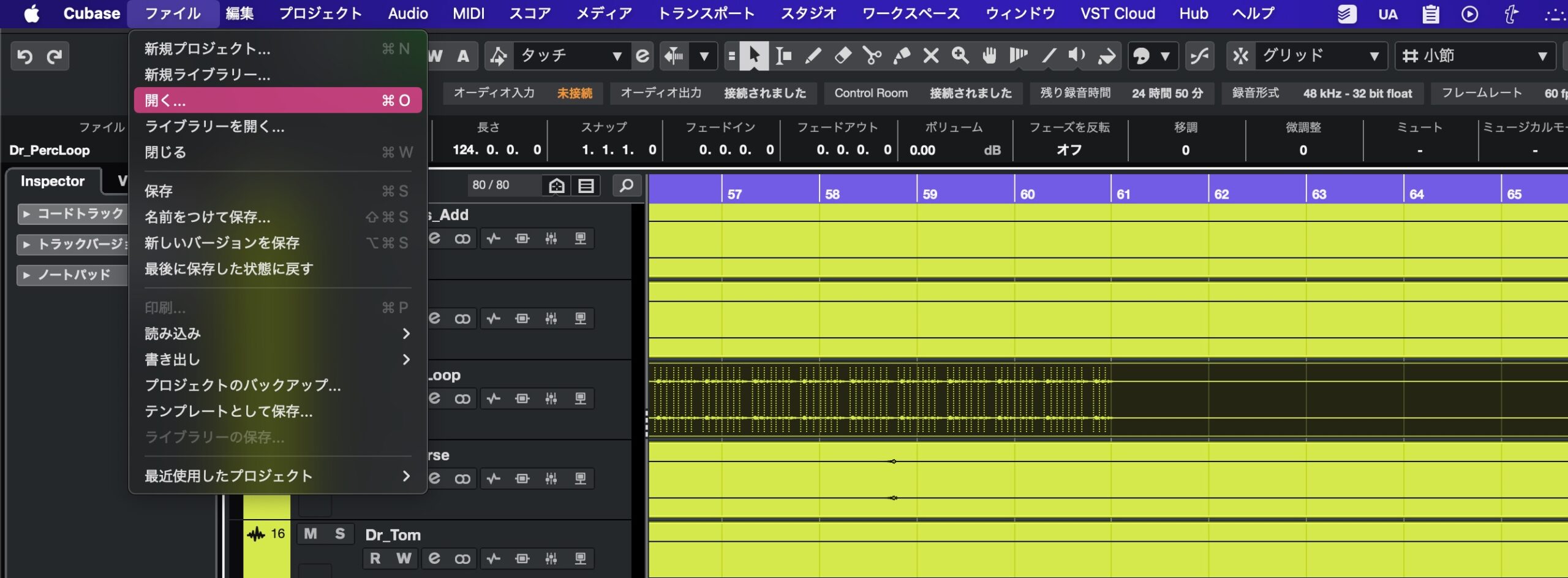

バックアッププロジェクトを開くには上メニュー「ファイル」→「開く」を行います。

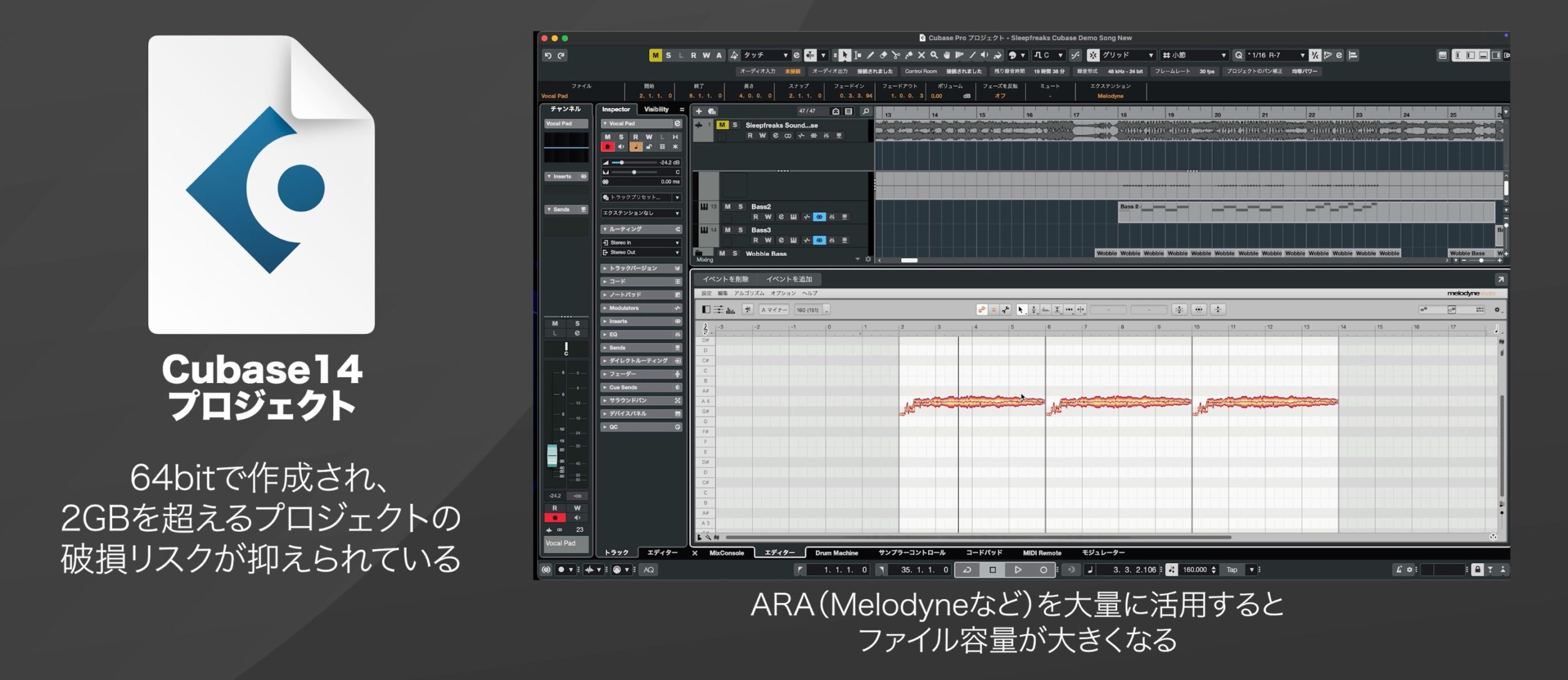

64bitプロジェクトの採用(全エディションに対応)

Cubase 14の楽曲プロジェクトは完全に64ビットで作成され、2GBを超えるプロジェクトの破損リスクが抑えられています。

今までの32bitプロジェクトをVer14で開くことができますが、プロジェクトを保存した際は64bitに変換されます。

この64bitプロジェクトはCubase 13.0.30以降でしか開くことができない点にご注意ください。

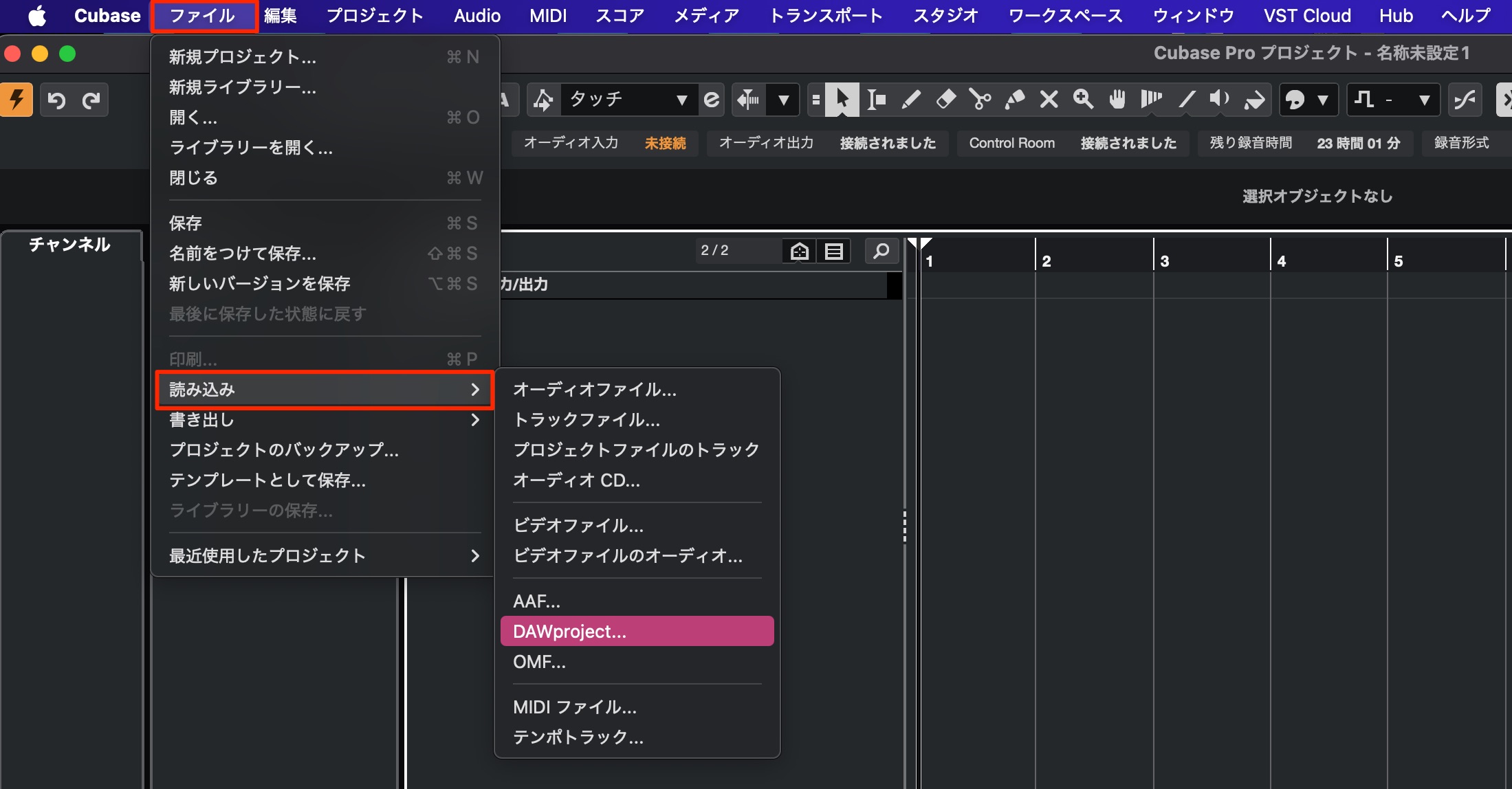

DAWproject規格に対応!他DAWとの互換が飛躍的に向上(Pro/Artistのみ)

Studio OneやBitwigで話題となったDAWprojectに対応しました。

異なるDAWで作成した楽曲ファイルを扱うことができる夢のような規格です。

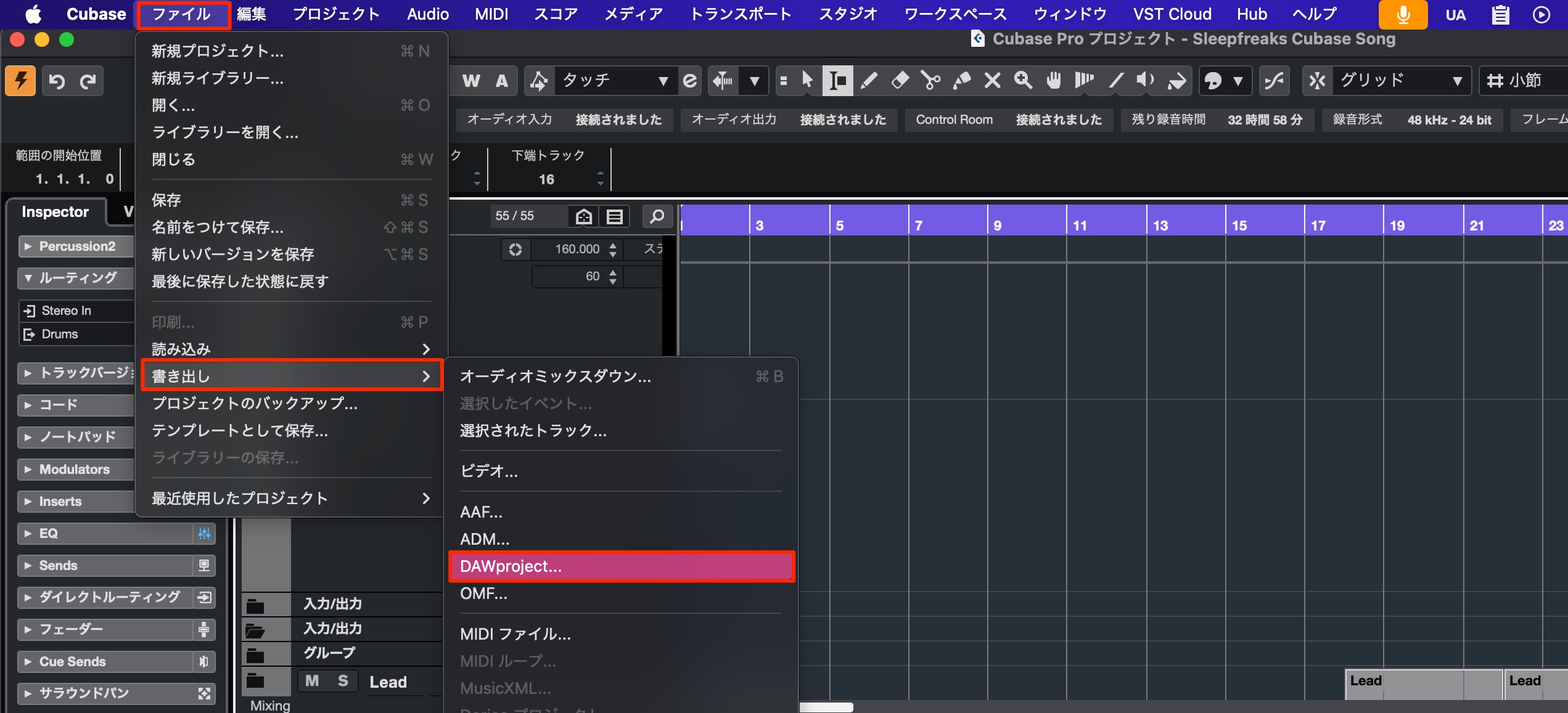

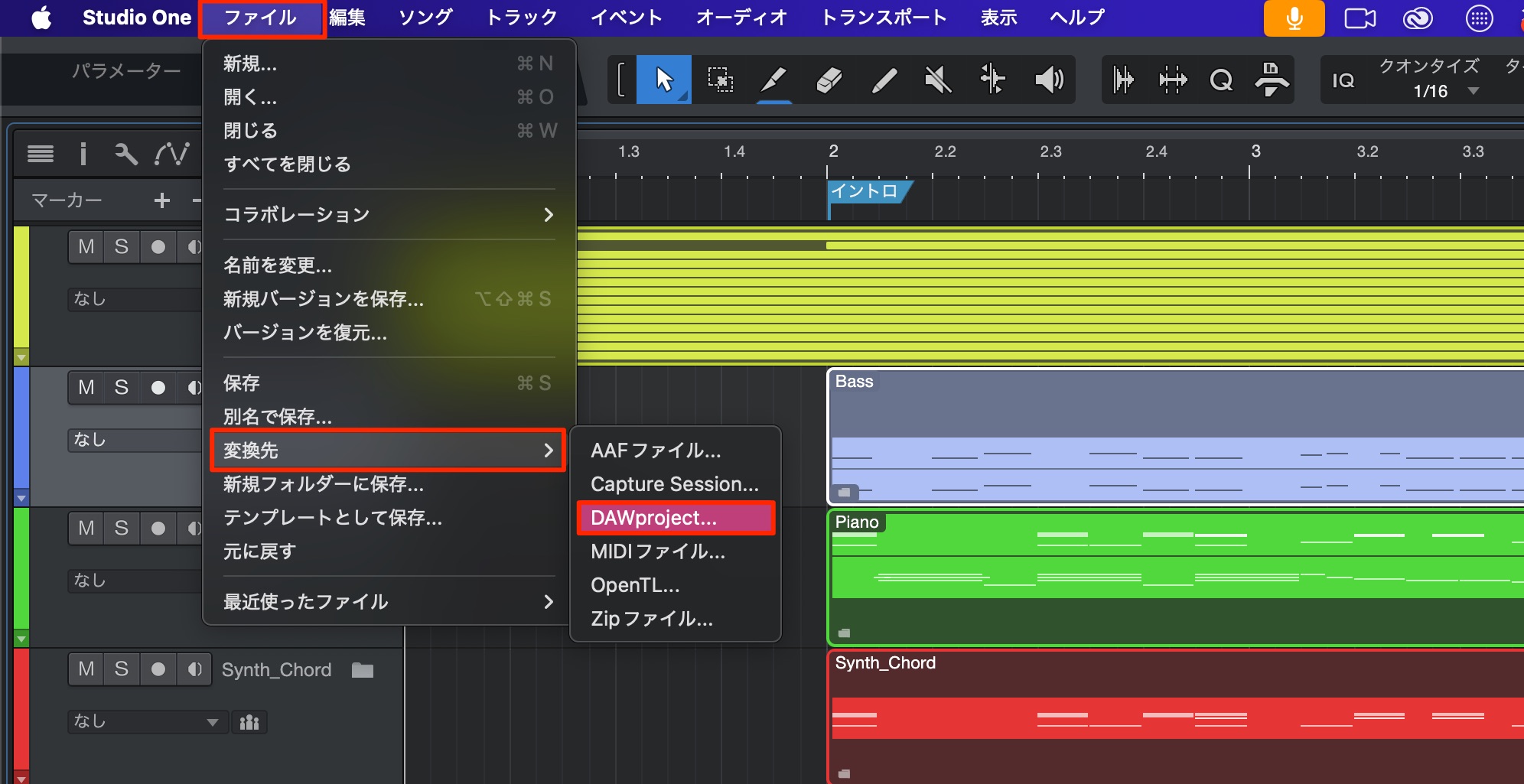

ここではCubaseプロジェクトをStudio Oneで開いてみます。

上メニューから「ファイル」→「書き出し」→「DAWproject」を選択して、書き出しを行います。

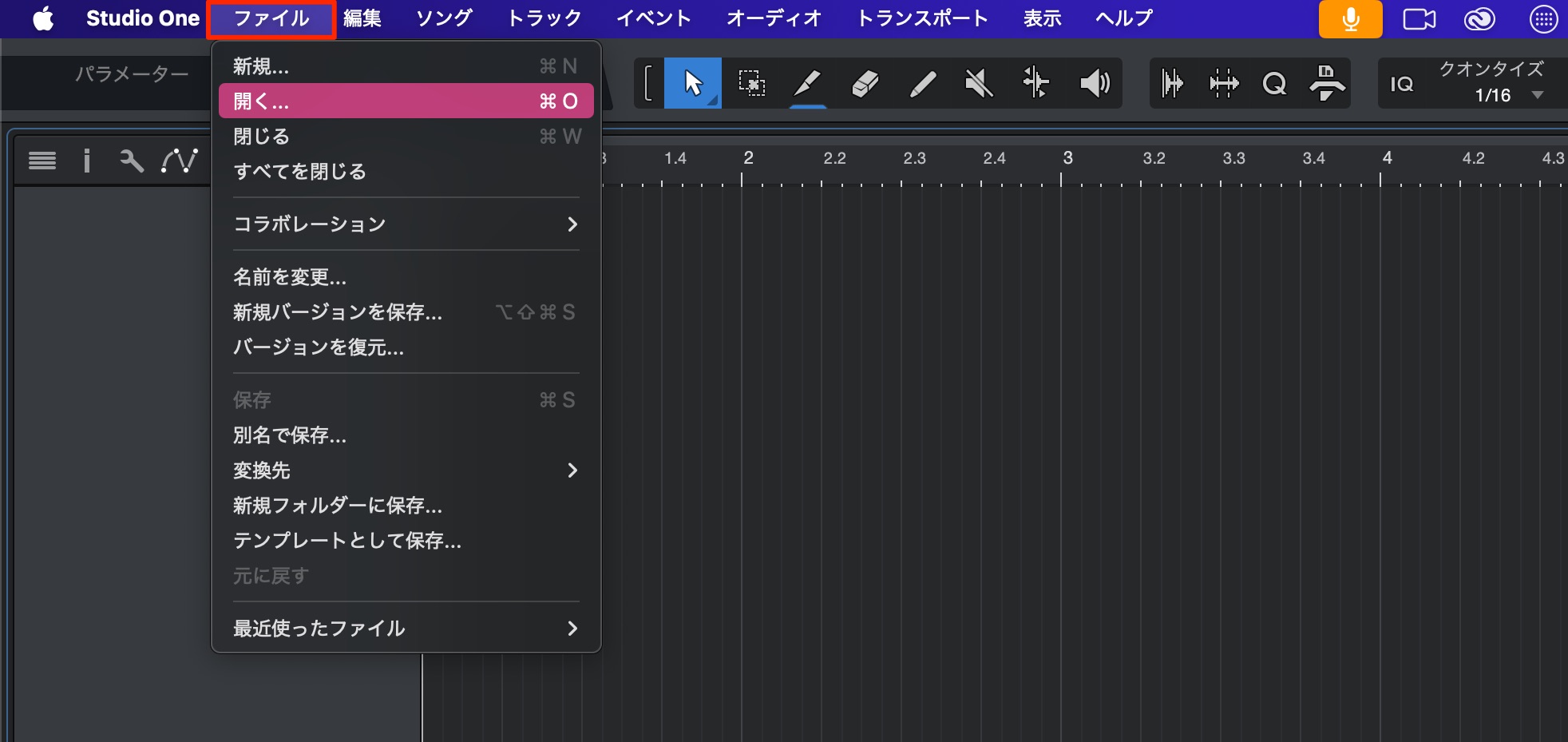

Studio Oneを立ち上げて「ファイル」→「開く」から書き出したファイルを指定します。

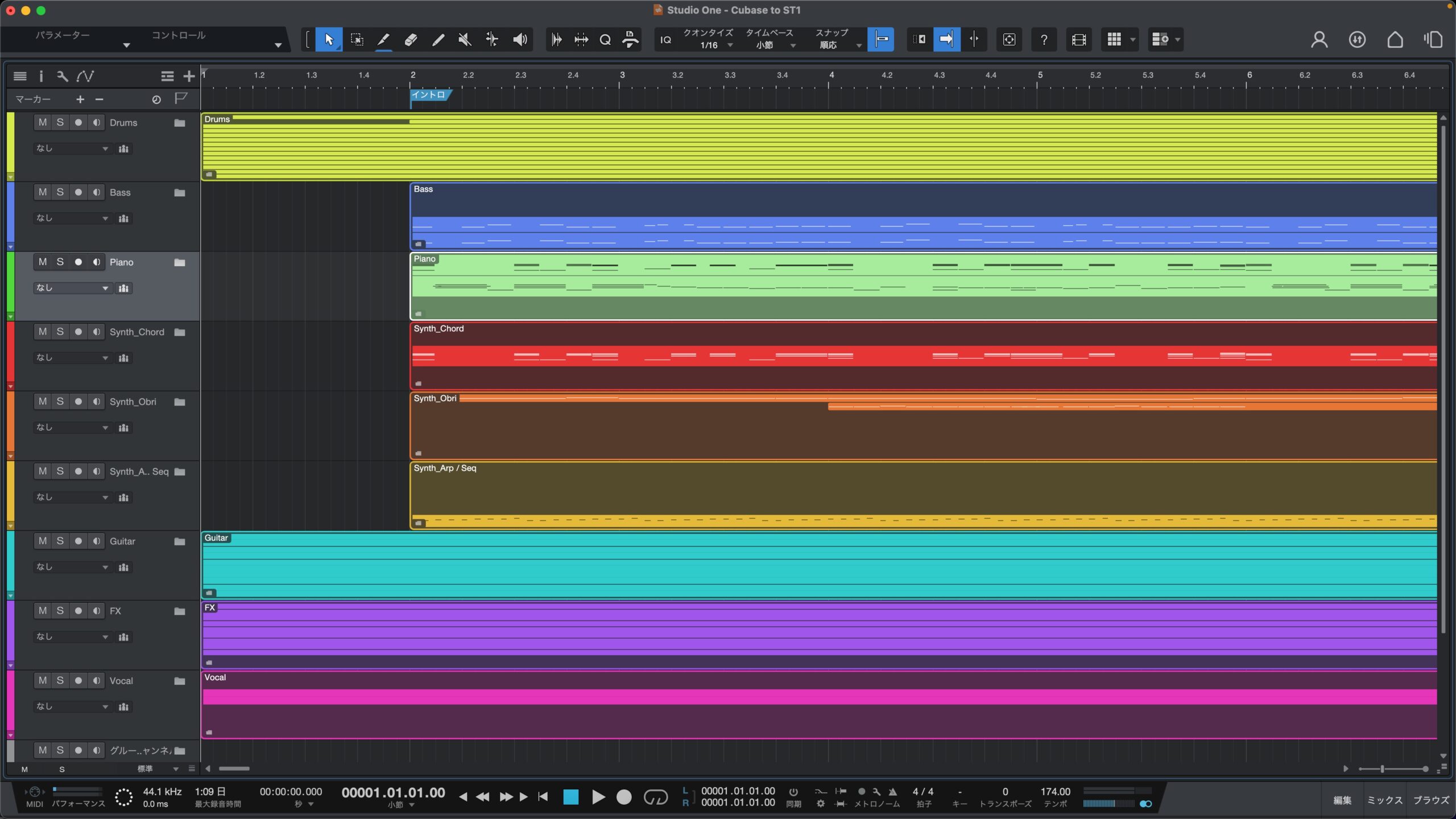

このように、トラックの状態を維持したままプロジェクトを開くことができました。

逆にStudio OneのプロジェクトをCubaseへ移行することも可能です。

Studio Oneの上メニュー「ファイル」→「変換先」→「DAWproject」を選択してファイルを書き出します。

あとはCubaseのファイル→読み込みからプロジェクトを読み込むだけです。

各DAWに付属する純正のDAW音源/エフェクトは他DAWでは再現されないという点。

現在はオートメーション、フェード・クロスフェード、MIDI CC、ノートエクスプレッションなどの互換に対応していないという点に注意が必要ですが、これからが楽しみな規格ですね。

ステータスラインからオーディオデバイス設定が可能に

オーディオデバイスの入出力がステータスラインからアクセス可能になりました。

併せてControl Roomへのアクセスも行えます。

頻繁にデバイスを変更される方にはありがたい改善です。

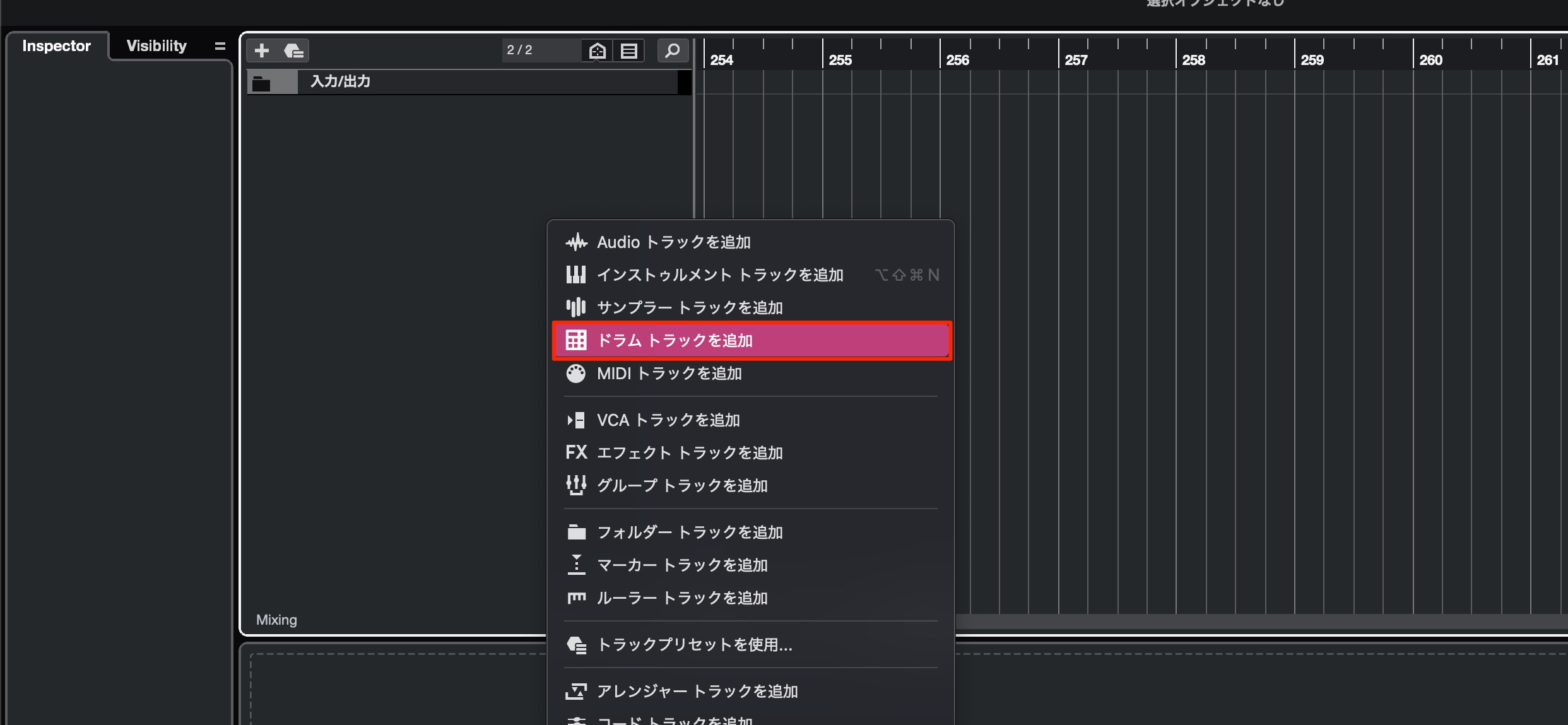

ドラムトラック(Pro/Artistのみ)

エレクトロミュージックに特化したサウンド作りが行えるドラムトラックが追加されました。

トラックを追加する際にリストに加わっています。

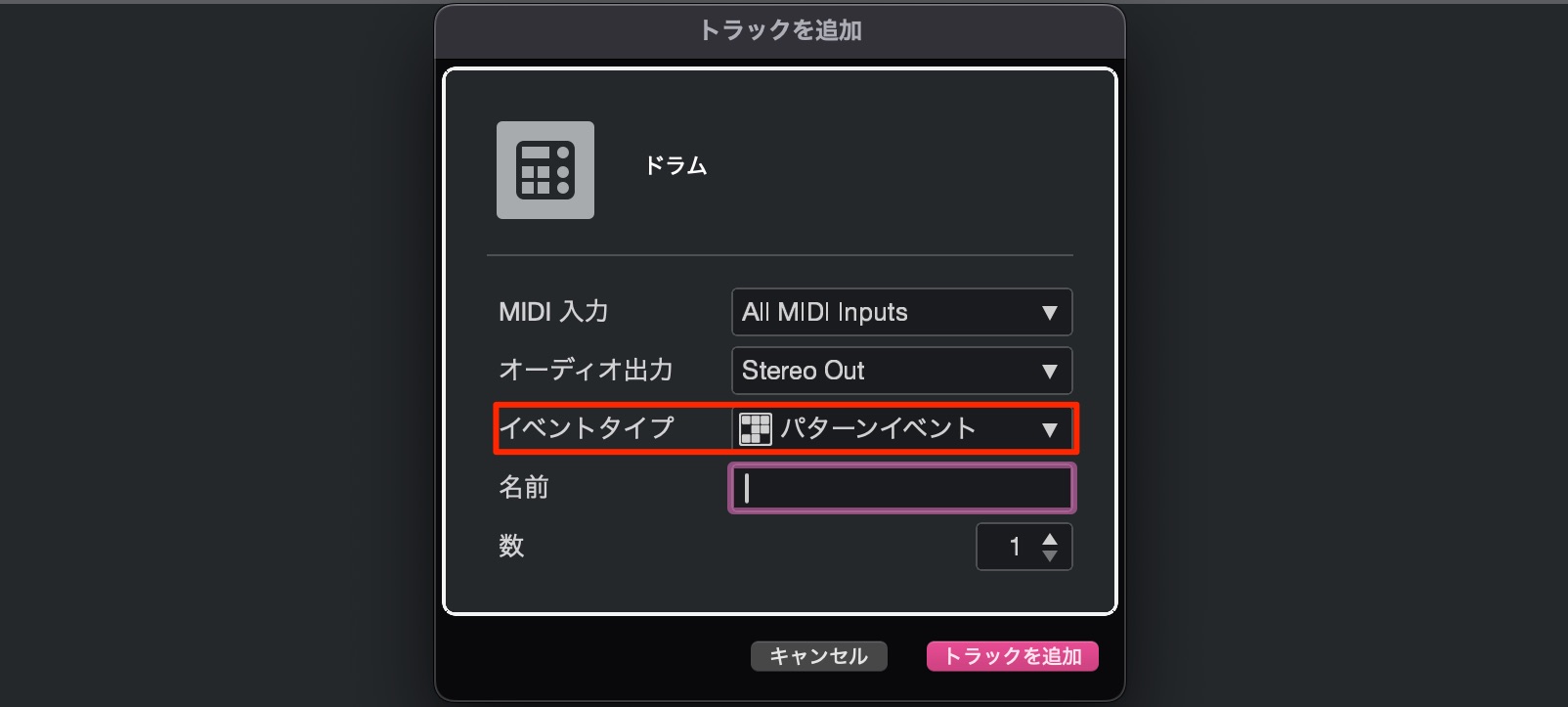

今回から新たにリズム打ち込みに特化した「パターンイベント」というエディタが追加されています。(次項で解説します)

ドラムトラックの場合、デフォルトでパターンイベント選択されていますので、このまま進めます。

目的のセルを選択して好みのキットを割り当てることができます。

セルには最大4つのサウンドをレイヤーでき、MadiaBayから挿入することも可能になっています。

この際、演奏される範囲をドラッグで指定できる点も便利です。

各キットは細かくカスタマイズすることができ、エフェクトも備わっています。

このドラムトラックで素早くサウンドを構築できる点はとても嬉しいですね。

あとは同じ手順でキットを構築していく形です。

プリセットも用意されているため、誰でも簡単にハイクオリティなエレクトロリズムを楽しめます。

パターンイベント(Pro/Artistのみ)

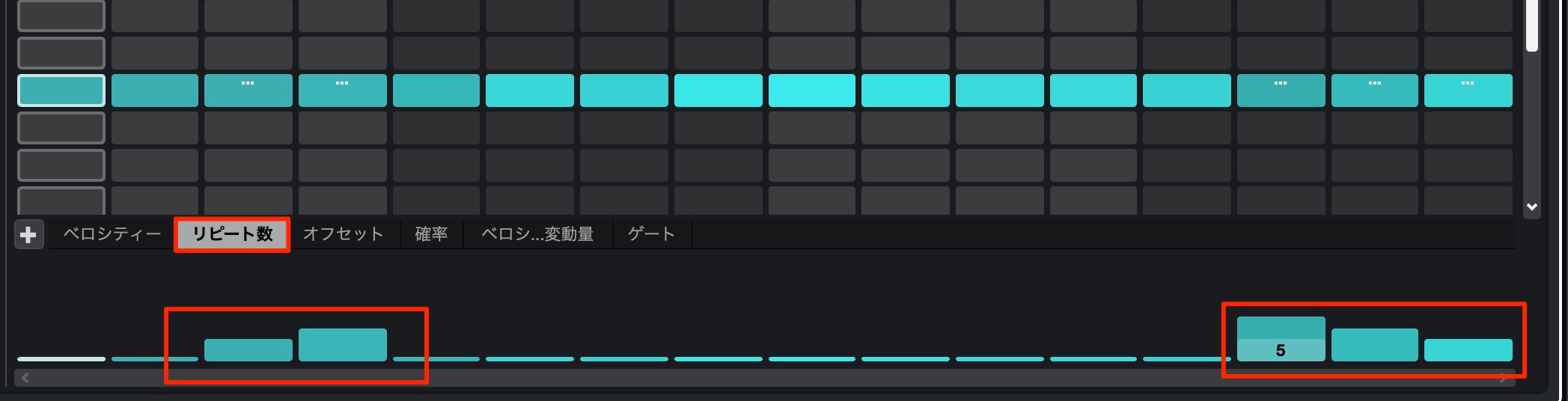

Ver14ではパターンイベントというステップ形式の打ち込みが行えます。

上記のドラムトラックのデフォルトはパターンイベントが選択されていますが、既存音源に対してもパターンイベントが使用できます。

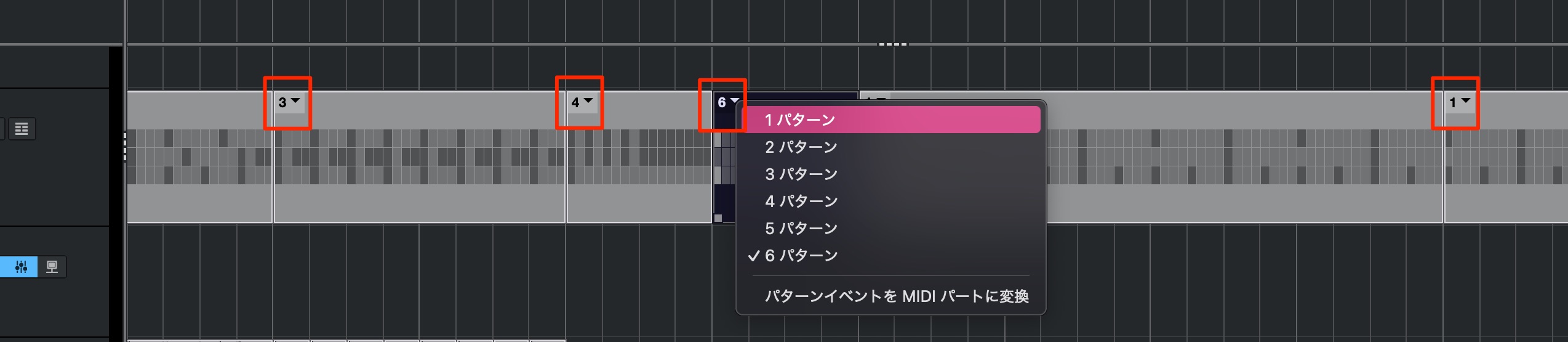

作成しておいたパターンをタイムラインに配置していくという新しい制作スタイルを実現する機能です。

この部分をパターンイベントに変更するだけです。

デフォルトでは1小節のパターンですが、この部分からパターンの長さを変更します。

現在は16分音符が16ステップとなっているため、これを倍の32ステップに変更すると2小節のパターンを打ち込めます。

ステップをクリックするとノートが入力され、再度ノートをクリックすると削除されます。

再生しながら打ち込みも行うと楽しく音楽的なパターンが作りやすいです。

マウスを押したまま、連続したステップを入力できます。

ベロシティも連続して入力できるため、流れが作りやすいです。

ステップに対して連打を指定でき、トラップのハットのような効果を簡単に打ち込めます。

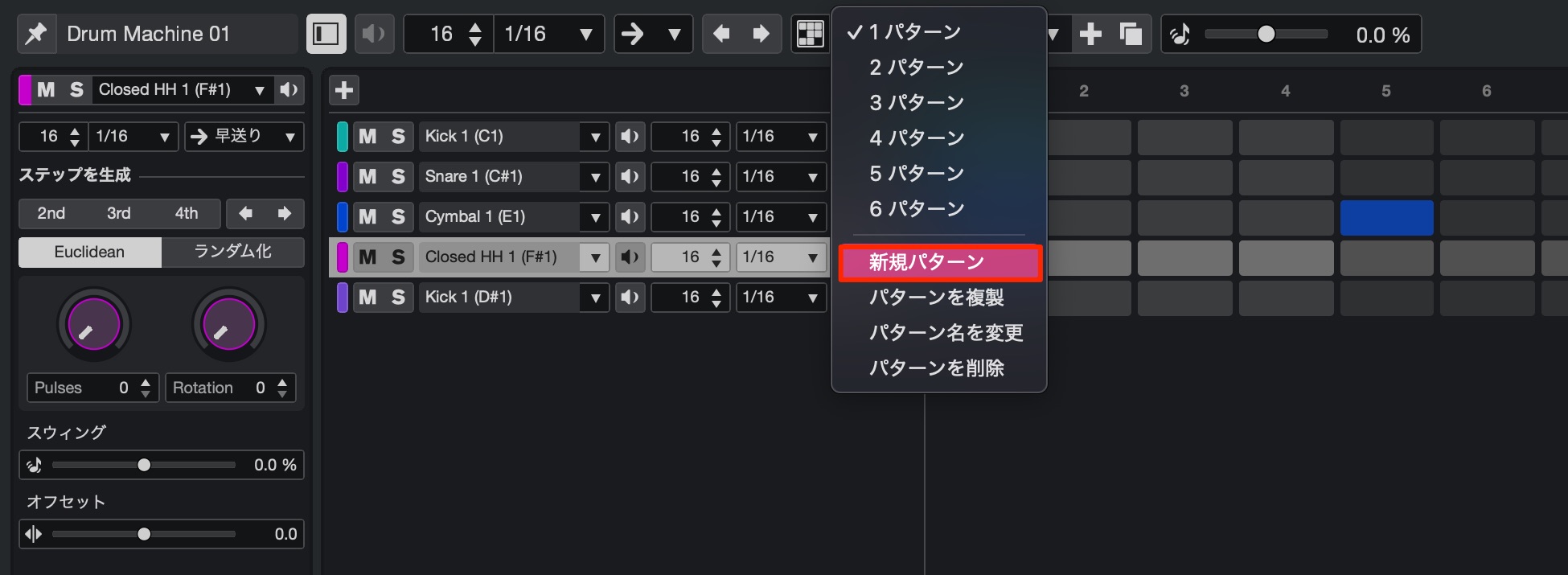

ユニークなランダム機能も搭載されています。

音楽的なランダム化によって、使えるフレーズやヒントとなるパターンが簡単に作成できます。

フレーズの手数はスライダーから調整可能で、多くのバリエーションが生み出されます。

タイムラインに配置したパターンイベントを伸ばすと、イベントが終了するまでパターン内の演奏が繰り返し行われます。

このように「新規パターン」からパターンを複数作成しておくことで

楽曲中で使用するパターンを切り替えていくというスタイルです。

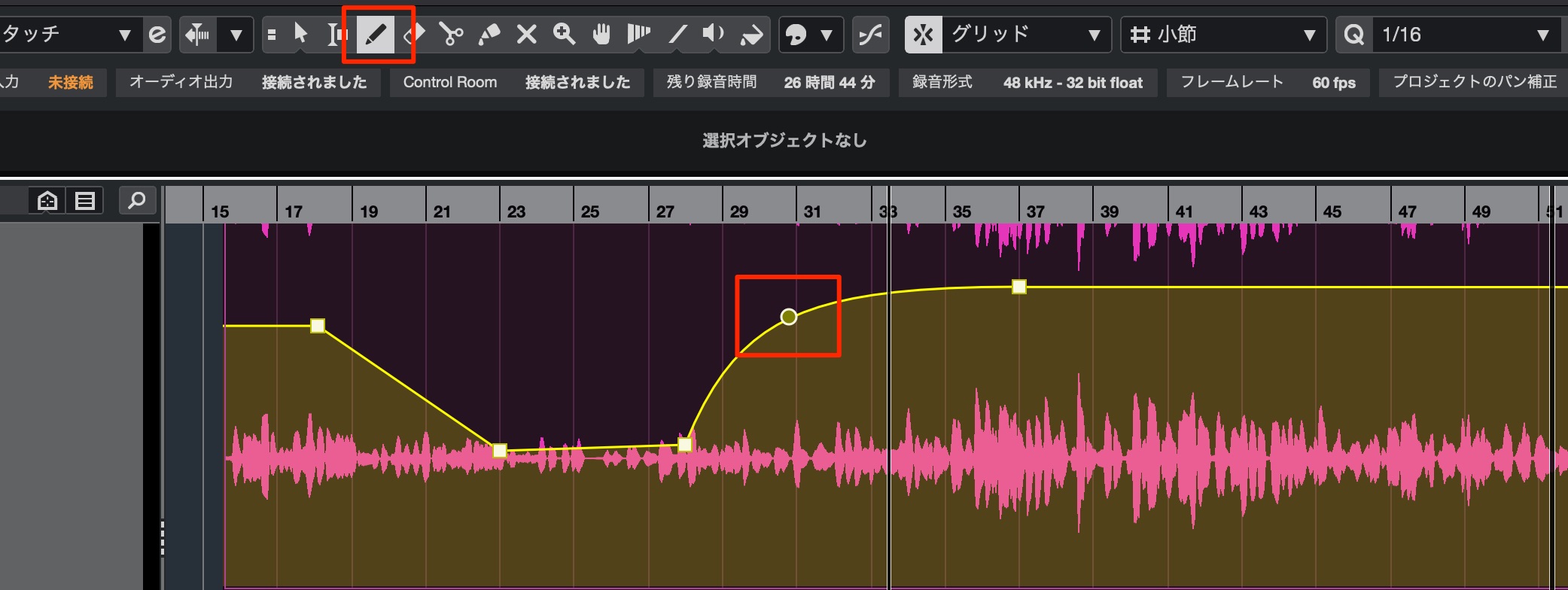

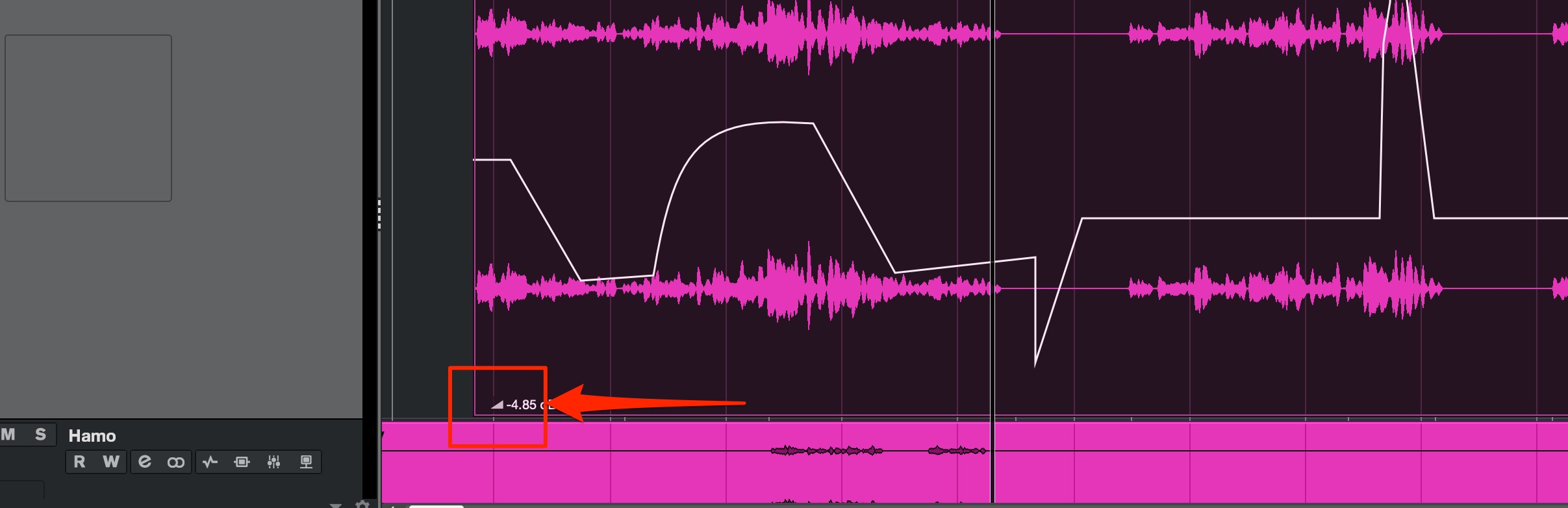

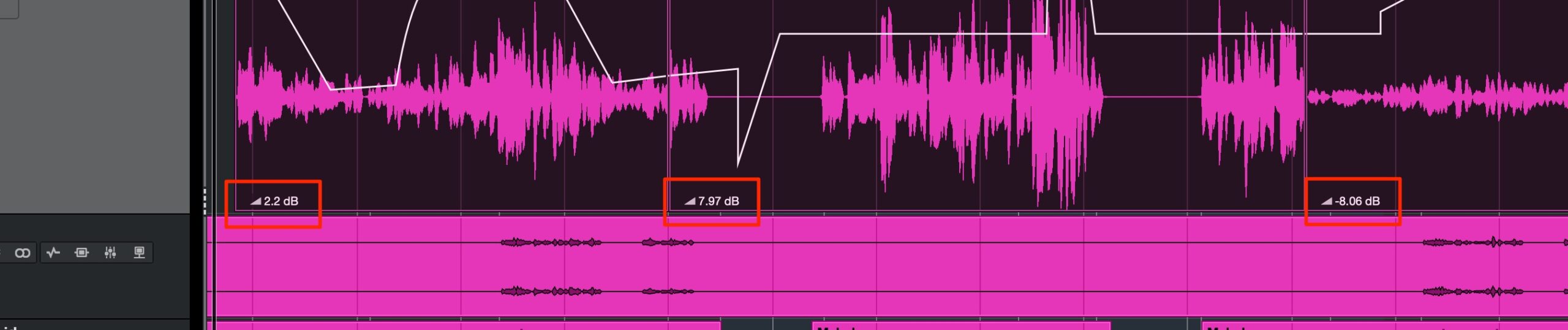

オーディオのボリュームカーブが強化

イベントに対してのボリュームカーブがより自由に、細かく描けるようになりました。

「鉛筆ツール」でオーディオイベントをクリックして、編集を行います。

このようにポイントを使用してカーブを変化させることができます。

Mac : Commandキー / Windows : Controlキーを押しながらドラッグすることで、自由なカーブを描写できます。

イベント全体のボリュームは左下のハンドルから変更します。

Shiftキーを押しながら変更すると微調整。

Commandキー / Controlキーを押しながらクリックすると初期値の「0」に設定できます。

イベントを分割すると、各イベントに対して異なる値を設定可能です。

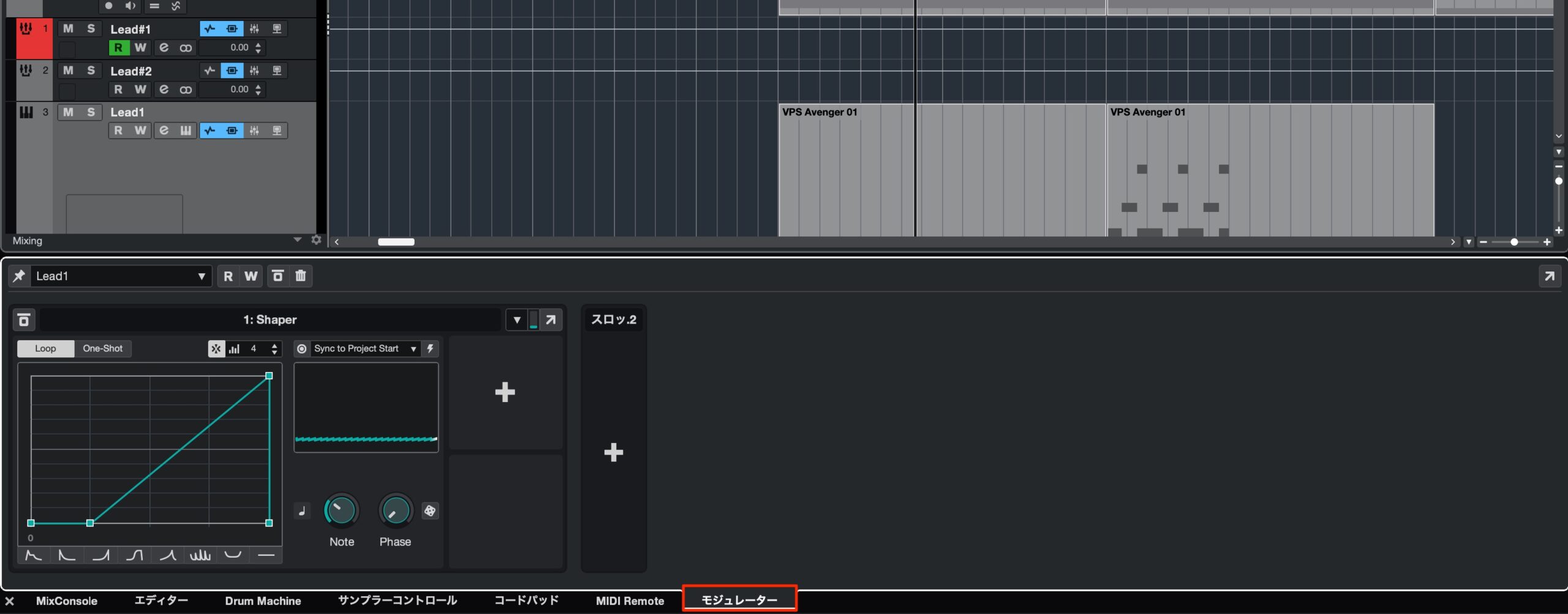

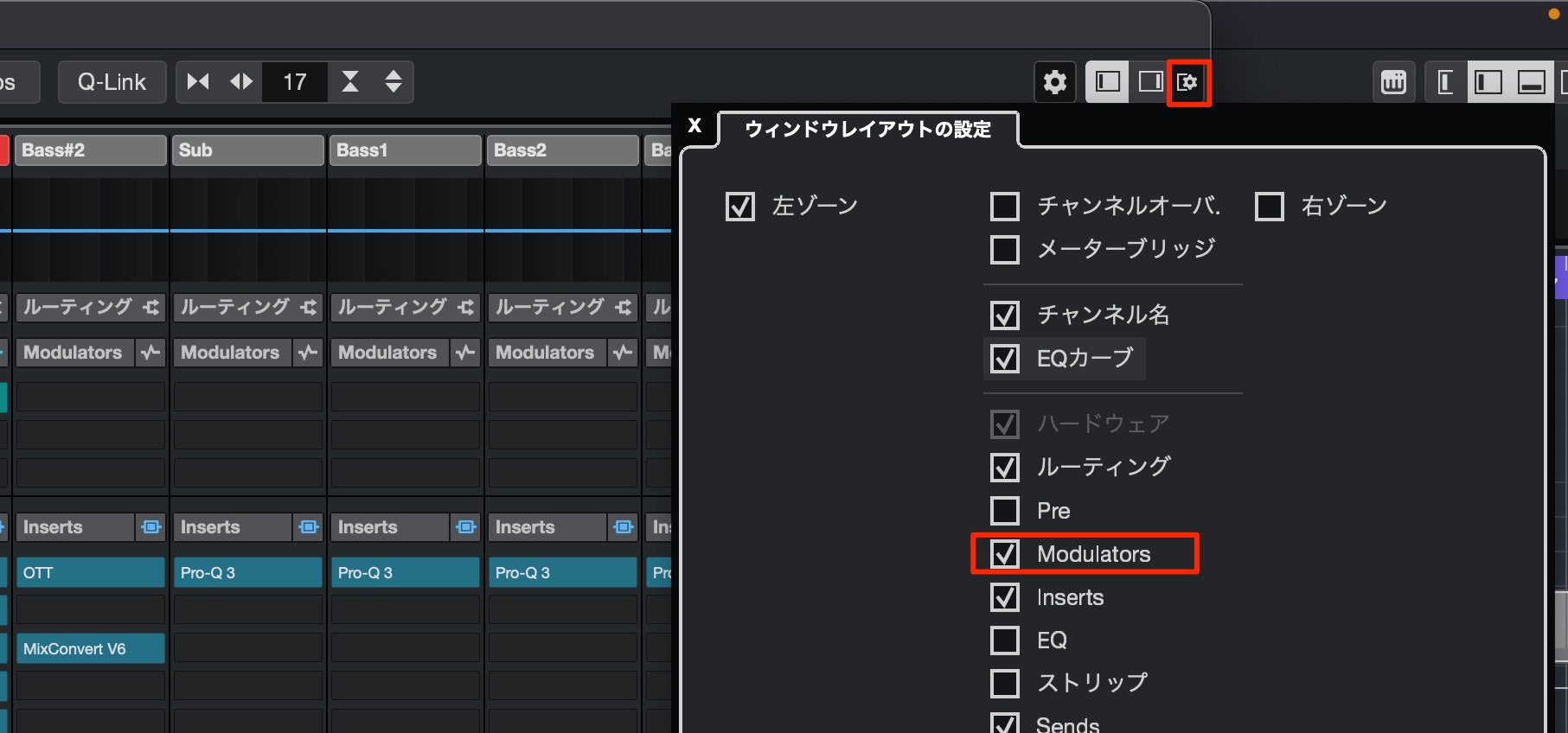

Modulators(Proのみ)

あらゆるパターメーターに対して動きを与え、様々なサウンドメイキングが行える画期的な機能です。

サードパーティーの音源/プラグインにも適用できるため、その可能性は無限大と言えます。

モジュレーターは各トラック対して適用し、下記の部分からアクセスできます。

左ゾーン(モジュレーターにチェックを入れることで表示)

下ゾーン

MixConsole(モジュレーターにチェックを入れることで表示)

各モジュレーターの種類は下記となっており、それぞれ異なる動きや特性があります。

- Envelope Follower

- LFO

- Macro Knob

- ModScripter

- Shaper

- Step Modulator

ここでは、例としてLFOをボリュームに適用してみます。

「+」を押して、割り当てたい項目をクリックするだけです。

このようにサードパーティープラグインにも適用可能です。

ルールは同じトラック内のパラメーターに適用するという点だけです。

複数のモジュレーターを組み合わせて使用することができ、それぞれの変化量(動きの量や速度)も細かく指定できます。

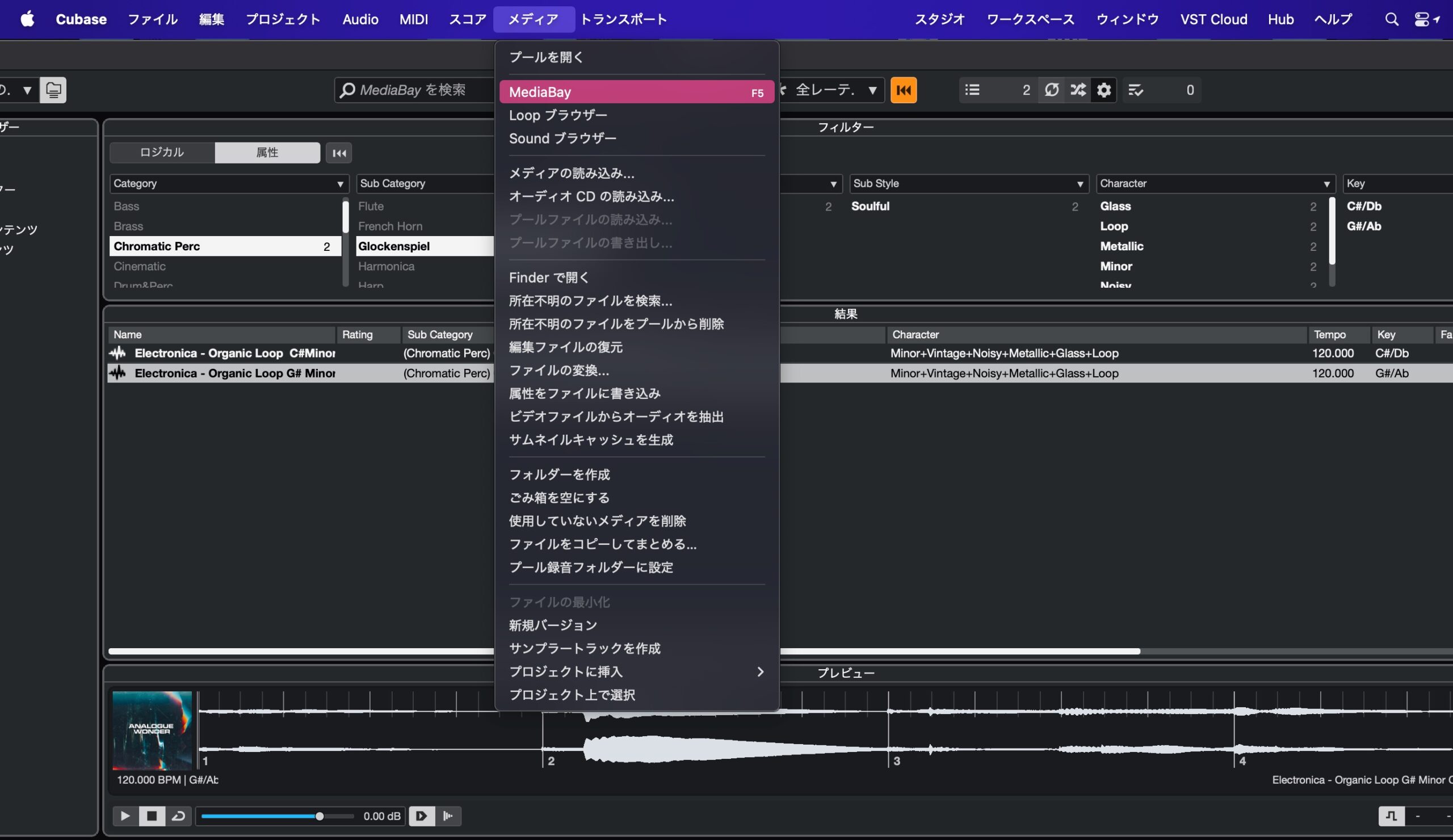

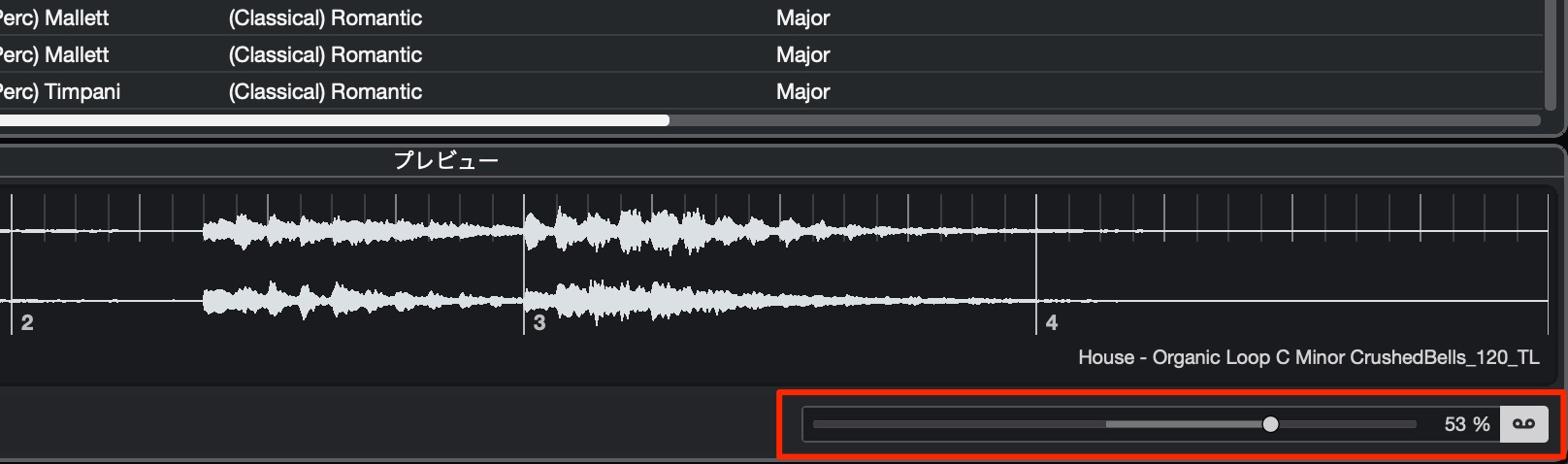

MadiaBayのプレビューが強化(全エディションに対応)

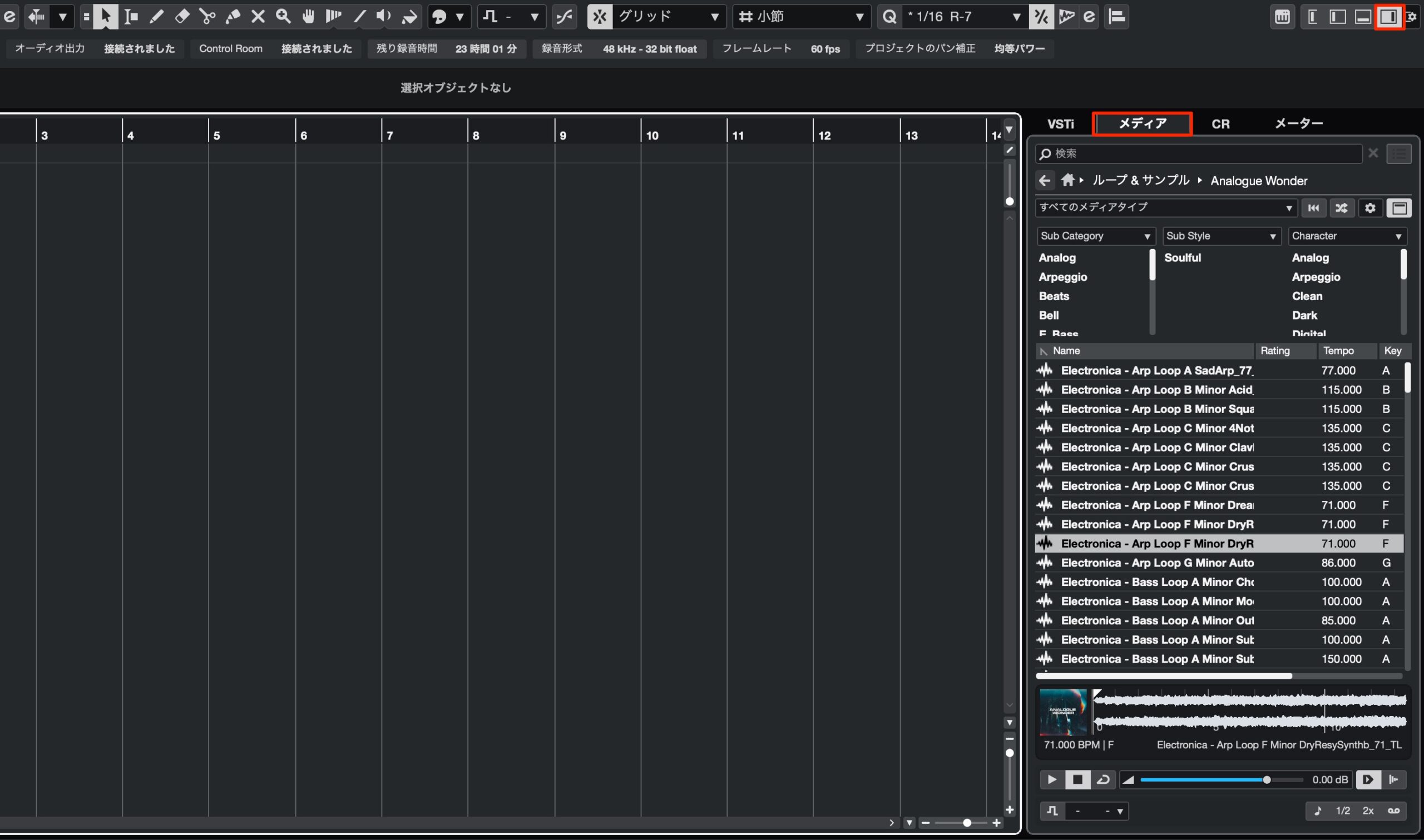

ループやワンショットなどの音楽素材を管理するMadiaBayにも進化が加わっています。

このMadiaBayにアクセスするには、上メニュー「メディア」→「MadiaBay」

もしくは右ゾーンからもアクセスできます。

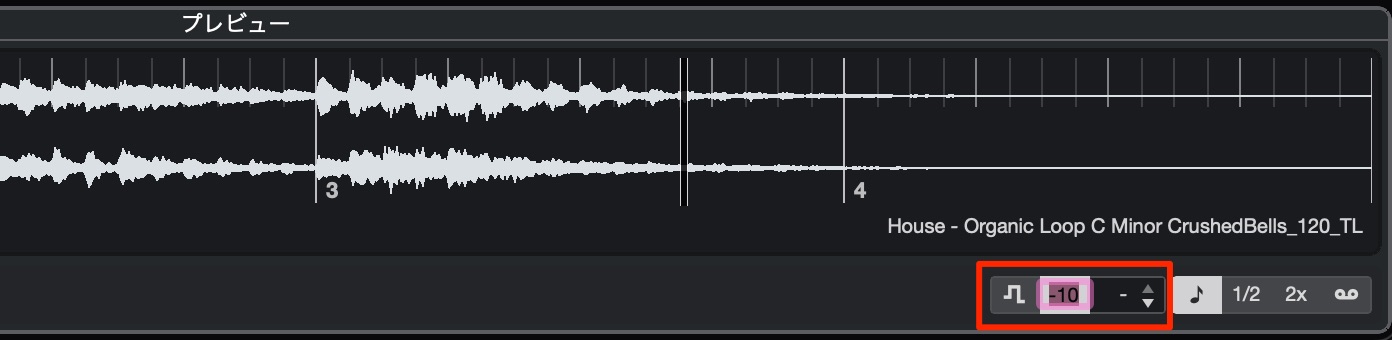

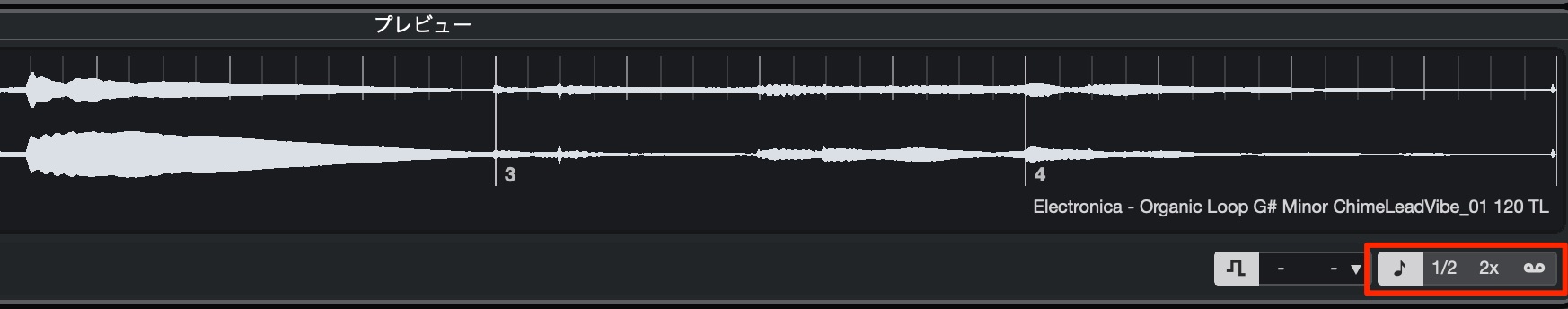

メディアを視聴する際に「キー」や「トランスポーズ」を指定できるようになっています。

倍や半分のテンポで再生できるため、対応するジャンルや効果の幅も広がります。

ストレッチモードではテープのように、テンポとピッチが連動して変化します。

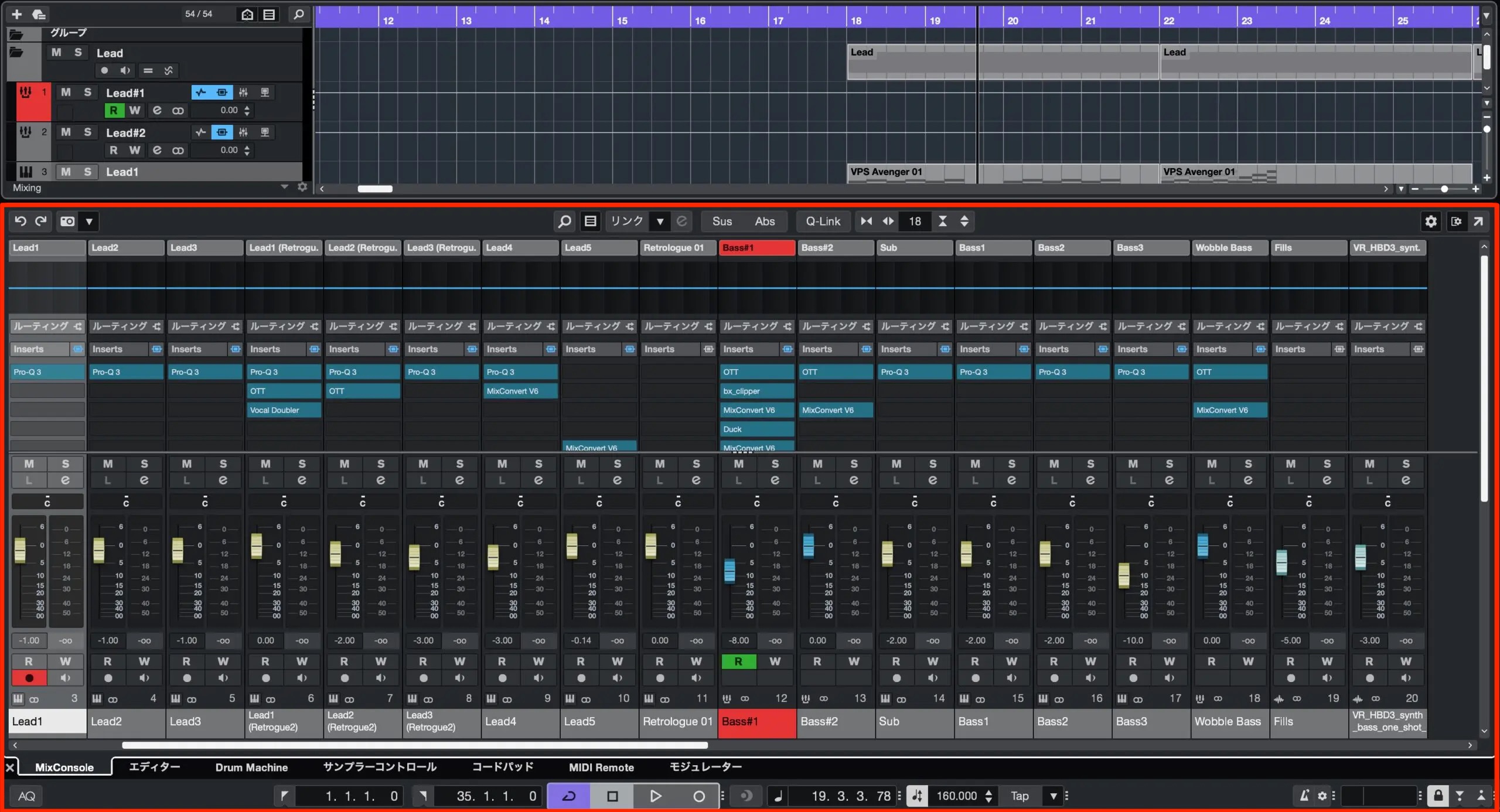

ミックスコンソールの表示/トラック並び替え(全エディションに対応)

下ゾーンのMixConsoleが専用ウィンドウと同等の表示となりました。

今回からドラッグでの並び替えにも対応しています。

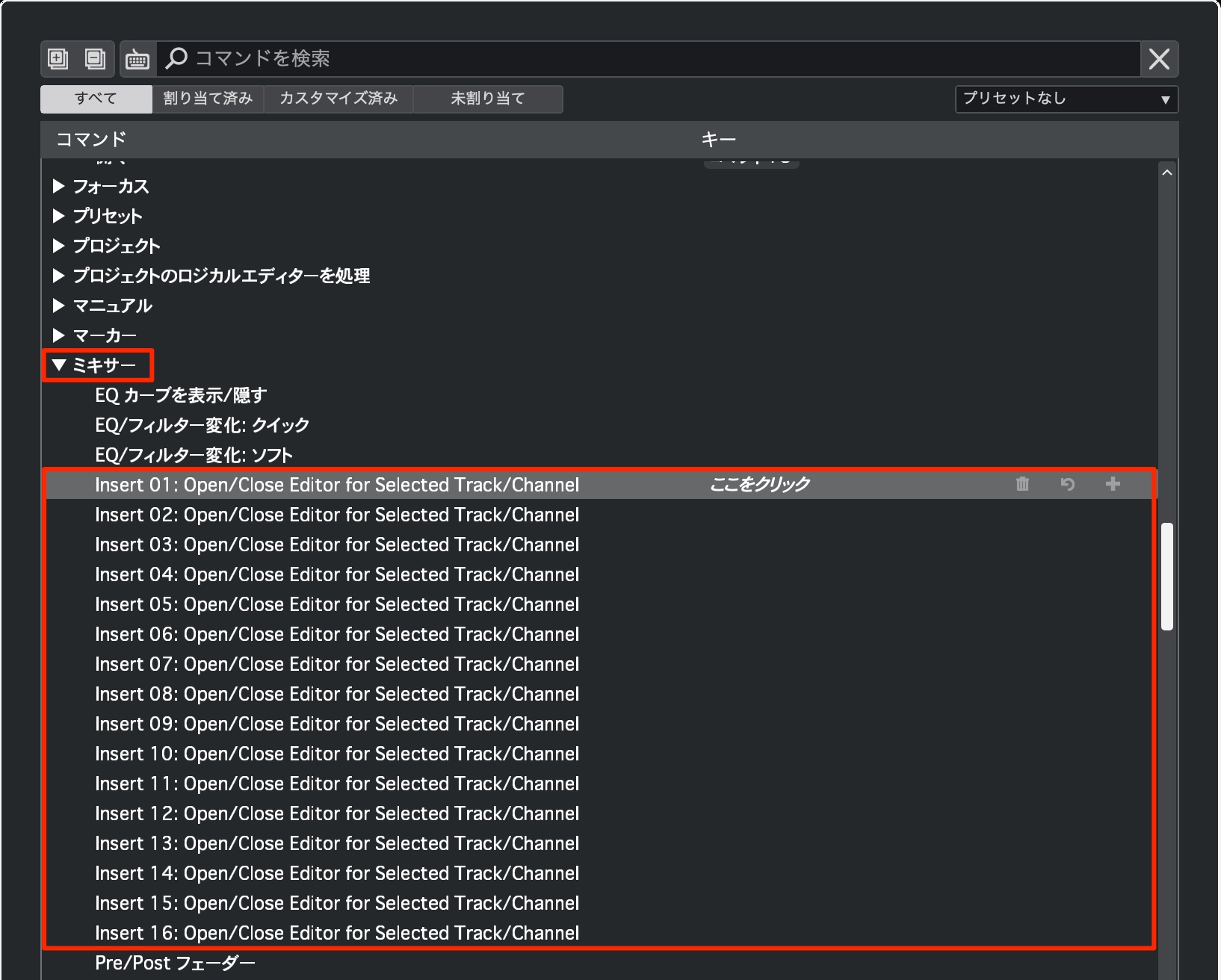

便利なインサートプラグイン キーコマンドが追加(全エディションに対応)

インサートエフェクトを開くためのショートカットも用意されています。

選択したトラックに立ち上がっている1-16のプラグインを開く/閉じることができます。

エフェクト追加

今回も制作に役立つ優秀なエフェクトが複数追加されています。

上記のモジュレーション機能と組み合わせても効果絶大です!

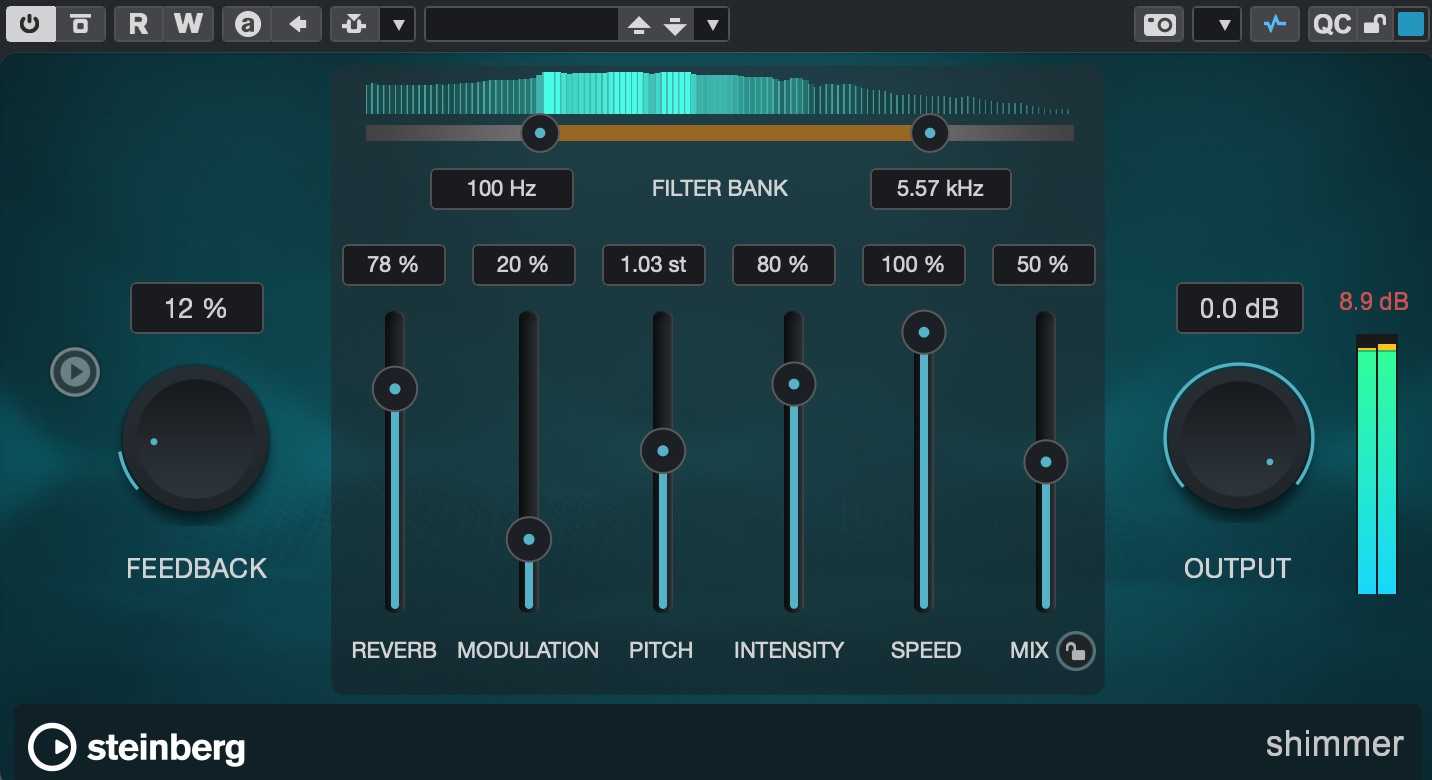

Shimmer(Pro/Artistのみ)

リバーブにピッチ追加と変化を加えることができる、幻想的なリバーブです。

最近のエレクトロミュージックでも頻繁に使用されており、積極的にサウンドメイクを行いたい場合も活躍します。

Studio Delay(Pro/Artistのみ)

シンプル〜凝った設定まで、幅広い用途をカバーするディレイ。

やまびこの定位、音質、モジュレーションなど、どのトラックにも使用できる頼もしいプラグインです。

Auto Filter(Pro/Artistのみ)

フィルターによるサウンド変化を自動で行うプラグイン。

中域のトラックとの相性が良く、リードやバッキングにも効果的です。

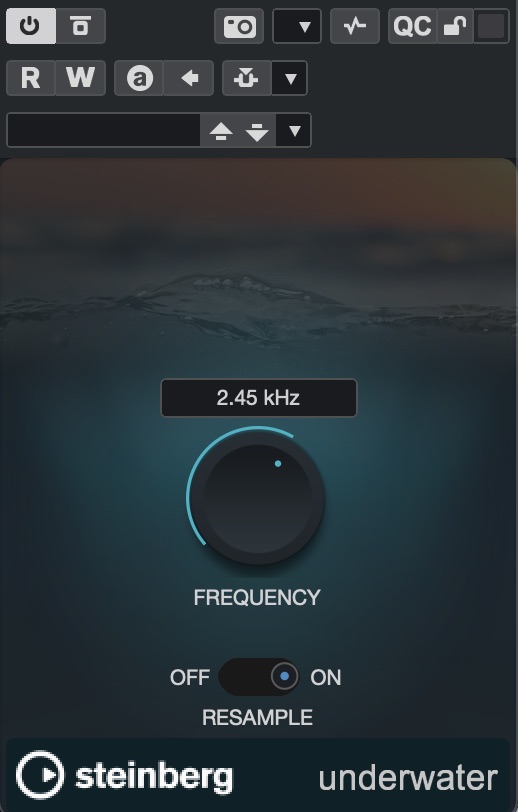

Underwater(全エディションに対応)

名前の通り、水の中に入ったようなサウンドが得られるシンプルなローパスフィルターです。

角があるサウンドを落ち着かせたり、徐々にフィルターが開いていくような定番サウンドをすぐに再現できます。

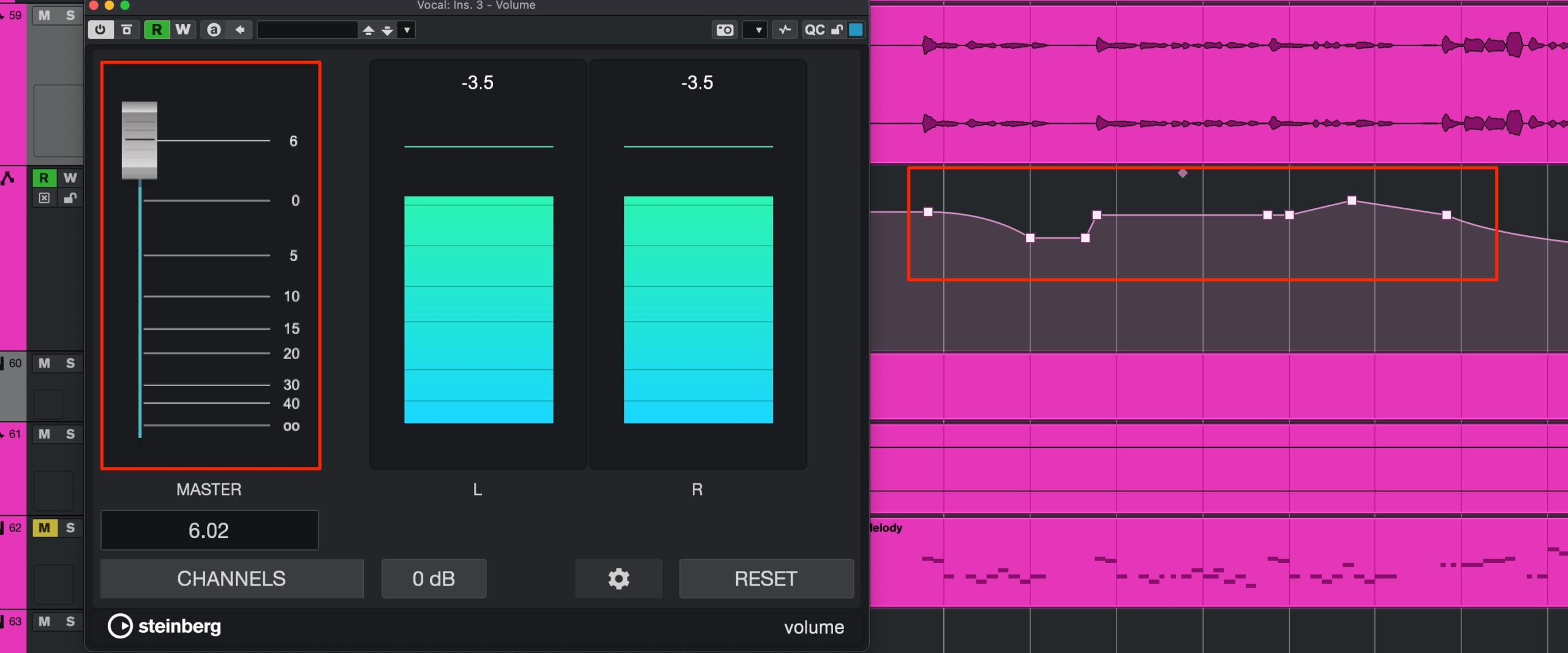

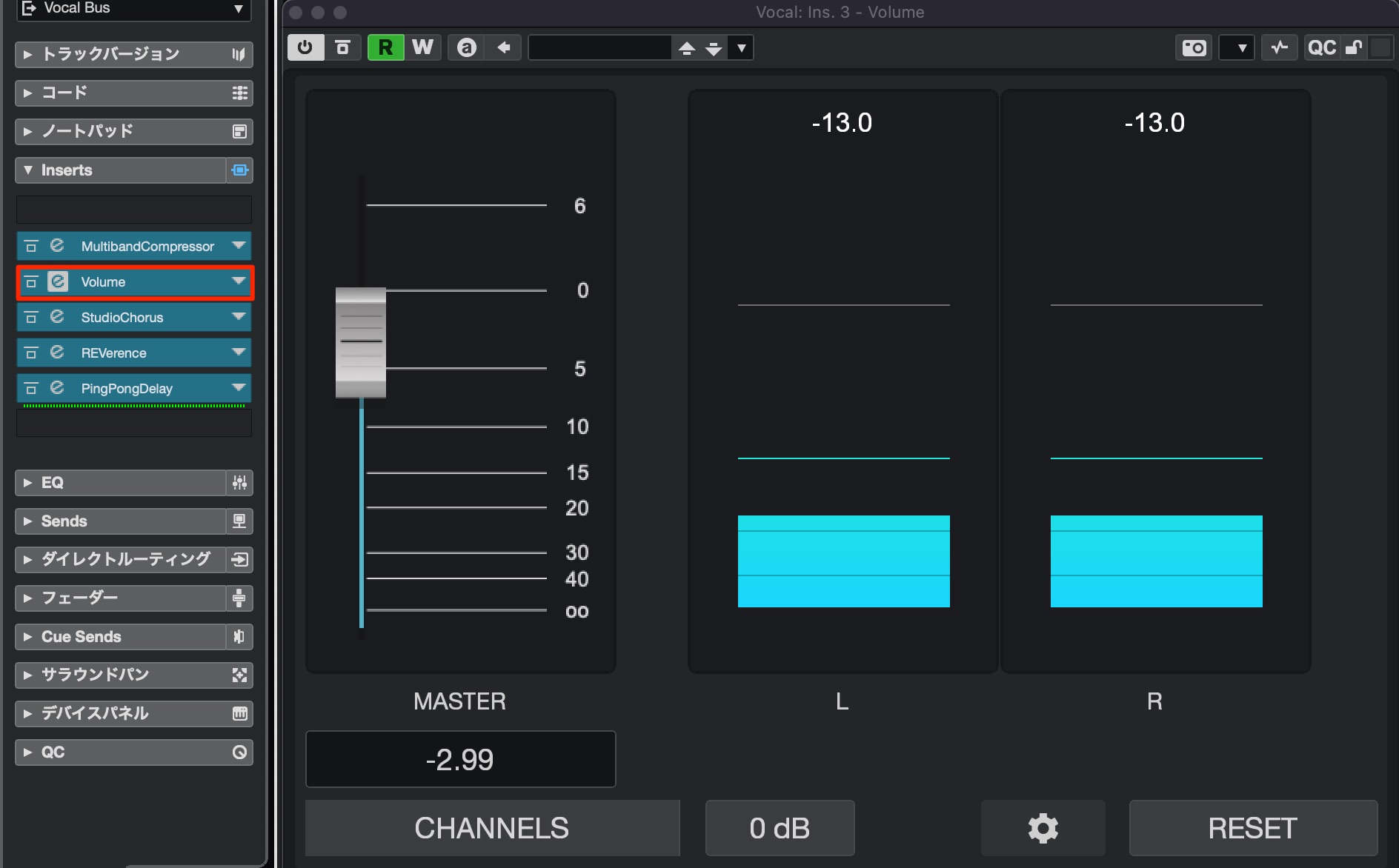

Volume(Proのみ)

こちらも名前の通りシンプルなボリュームフェーダーとなっています。

トラックボリュームだけではなく、L/Rを分けてボリュームコントロールが行えます。

ボリュームオートメーションが適用されたトラックのトータルボリュームを管理する場合も重宝しそうです。

エフェクトの間に挟んで前段エフェクトのボリューム変化を調整する際にも役立ちますね。

とても使い所が多いプラグインです。

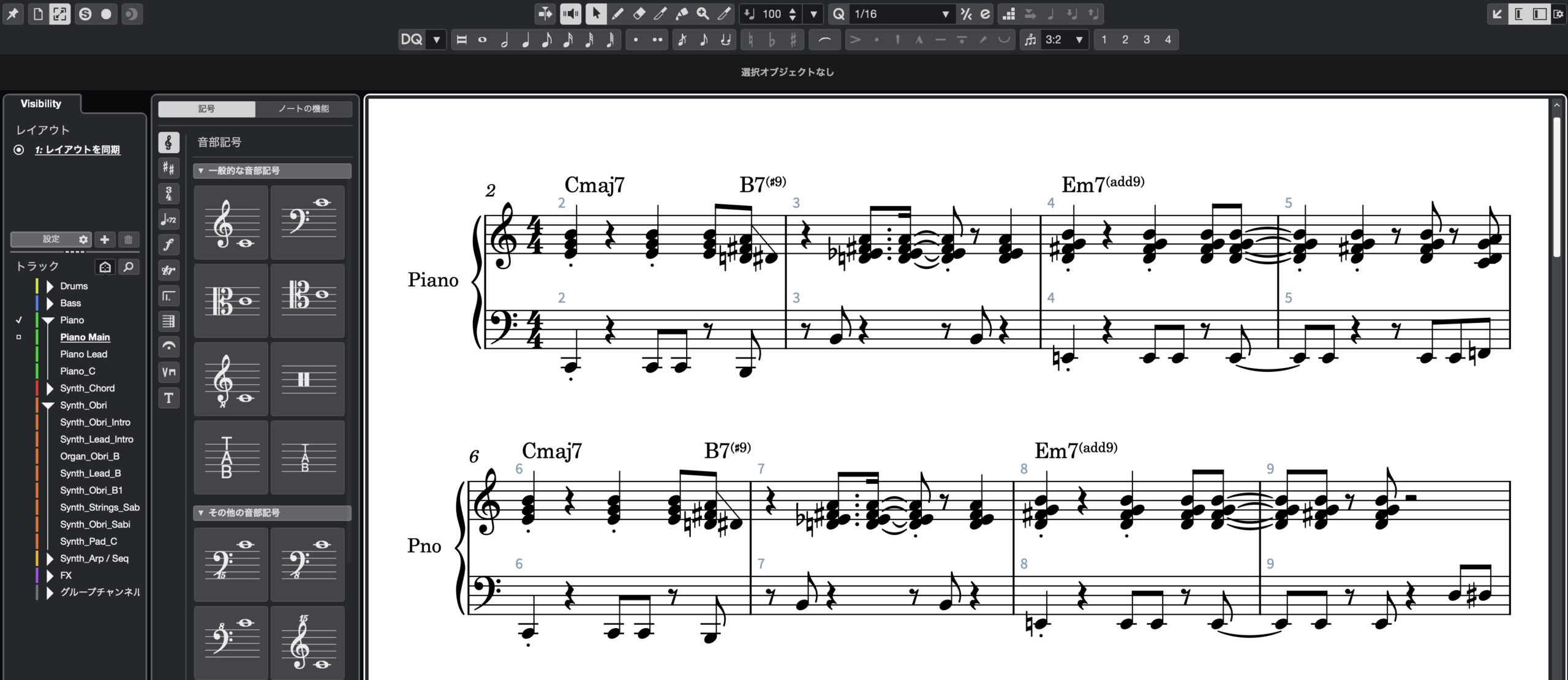

スコアエディタとDoricoとの連携(全エディションに対応)

スコアエディタには同社の楽譜作成ソフト「Dorico」の技術が導入されました。

互換強化され、CubaseプロジェクトからDoricoプロジェクトを書き出せるようになることが予定されています。

いかがでしたでしょうか?

ドラムトラック、モジュレーションやエフェクトなど。

特にエレクトロミュージックの制作がより強化されたという印象を受けました。

気になった機能があったという方はぜひアップデートを検討してみてください。

- CATEGORY:

- Cubaseの使い方 上級者編